|

Palazzi

Le

principali architetture civili della città sono ubicate entro il perimetro del

centro storico. In tal senso, il patrimonio architettonico di Catanzaro è

composto da numerosi palazzi signorili, il cui passato è riconducibile

principalmente a famiglie nobiliari del luogo, che ne favorirono l'edificazione

a scopo abitativo privato, e dalle quali prendono il nome: tra questi, Palazzo

Doria, Palazzo Ferrari-De Riso, Palazzo Anania, Palazzo Rocca-Grimaldi, Palazzo

Gironda-Veraldi. Presso

Palazzo Ruggero-Raffaelli aveva anticamente sede il convento dei Padri

Minimi di San

Francesco di Paola.

La

maggior parte è sita negli antichi

rioni del centro

storico, altri hanno sede lungo Corso Mazzini e si caratterizzano per i loro

saloni affrescati sfarzosamente, i dettagli decorativi che adornano i vari

ambienti e le ampie corti centrali. Alcuni,

come Palazzo Menichini, risentono ancora dei danni provocati dai bombardamenti

che colpirono la città durante la seconda guerra mondiale, nel 1943. Altri

invece sono considerati veri e propri simboli di Catanzaro, come Palazzo

Fazzari, uno dei maggiori esempi di architettura

eclettica in

Calabria.

Ex

Palazzo dell'Amministrazione Provinciale - Situato

nell'odierna Piazza Prefettura, che ospita anche la Basilica

dell'Immacolata, il Palazzo di vetro e il Palazzo delle poste, è stato edificato nel 1926 sul

terreno ove sorgeva Palazzo Larussa, demolito nella prima parte del Novecento.

In origine ospitava l'Amministrazione

Provinciale di Catanzaro.

Costruito secondo le norme sismiche del tempo, è costituito da un pian terreno,

da un piano nobile e da un secondo piano.

Il

palazzo, eclettico,

presenta stili differenti, dal liberty al barocco al rinascimentale.

La sala del consiglio è adornata da stucchi e bassorilievi artistici mentre

nella tribuna riservata al pubblico era collocato il dipinto del pittore

calabrese Andrea

Cefaly "Bruto che condanna i figli", che trova oggi posto presso

Palazzo di vetro, la nuova sede della Provincia a partire dagli anni

sessanta.

In

virtù dello spostamento degli uffici provinciali, nello stesso periodo fu

acquistato dalla Prefettura che ne stabilì la propria sede.

Palazzo

Fazzari - Considerato

uno dei simboli di Catanzaro, la sua storia è legata indissolubilmente agli

sviluppi che ebbe, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento il centro storico cittadino. Esso infatti fu stravolto dal Piano

Manfredi, il piano regolatore comunale approvato nel 1870 che

ebbe come principale effetto l'apertura di un asse viario principale, Corso

Vittorio Emanuele (odierno Corso Mazzini), tramite l'abbattimento, la

costruzione o l'arretramento della facciata di alcuni palazzi. Proprio nel 1870

iniziarono i lavori di costruzione di Palazzo Fazzari, situato nell'antico

quartiere ebraico della Giudecca, terminati nel 1874.

La costruzione fu permessa dall'abbattimento di alcune strutture già esistenti

sul sito. Palazzo

Fazzari - Considerato

uno dei simboli di Catanzaro, la sua storia è legata indissolubilmente agli

sviluppi che ebbe, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento il centro storico cittadino. Esso infatti fu stravolto dal Piano

Manfredi, il piano regolatore comunale approvato nel 1870 che

ebbe come principale effetto l'apertura di un asse viario principale, Corso

Vittorio Emanuele (odierno Corso Mazzini), tramite l'abbattimento, la

costruzione o l'arretramento della facciata di alcuni palazzi. Proprio nel 1870

iniziarono i lavori di costruzione di Palazzo Fazzari, situato nell'antico

quartiere ebraico della Giudecca, terminati nel 1874.

La costruzione fu permessa dall'abbattimento di alcune strutture già esistenti

sul sito.

Il

progetto fu redatto presumibilmente dall'architetto fiorentino Federico

Andeotti. L'edificio rappresenta un unicum nel panorama architettonico della

città, sicché fondi in maniera eclettica elementi caratteristici della cultura

locale con elementi fiorentini, traendo anche alcune caratteristiche da palazzi

calabresi cinquecenteschi.

Il

palazzo fu acquistato dall'imprenditore e politico Achille Fazzari,

originario di Stalettì, il 31 agosto 1870. La scelta all'acquisto fu

dettata dal desiderio di possedere una dimora di una certa importanza nel cuore

della città, per evidenziare il suo prestigio di uomo di un certo livello

sociale e, anche, perché più vicina alla sede del potere burocratico i cui

edifici si trovavano sull'asse viario Porta di Mare – Piazza Grimaldi. Per la

realizzazione, venne scelto un architetto fiorentino per la presenza in città

dell'ingegnere Giacomo Romoli, inviato da Firenze subito dopo l'unità.

Il

piano superiore, fino all'aprile del 2015 ospitava il Circolo Unione, un centro

di aggregazione culturale attivo dal 1961. La storica dell'arte Emilia

Zinzi ha condotto diverse battaglie per il restauro delle pitture che

decorano le sale dell'ex Circolo Unione.

Il

palazzo presenta tre facciate di cui la principale sul Corso Mazzini,

caratterizzate da un alto basamento a bugnato rustico in diorite di Stalettì

che comprende il primo piano, e i due piani superiori, digradanti in altezza,

con conci regolari dello stesso materiale e si conclude con un tetto aggettante

su staffe sagomate in legno. La costruzione, nella facciata, mostra i caratteri

tipici del primo rinascimento fiorentino che sono da riscontrare nell'uso

delle bugne e dei conci di pietra che ci rimandano ad edifici come il Palazzo

Medici Riccardi di Firenze. Una prerogativa di Palazzo Fazzari sono

gli angoli smussati che non ritroviamo nello stile fiorentino.

All'interno,

le ampie sale del piano superiore conservano soffitti in stile liberty,

affrescate dal catanzarese Alfonso Frangipane, studente dell'Accademia di

Belle Arti di Napoli, con eleganti figure femminili volteggianti. Si ritrovano

alcuni dipinti di Federico Andreotti e gli arredi erano arricchiti da

grandi tele dell'artista Tony Pileggi, acquistate da privati dopo la chiusura

del Circolo.

Pregevole

sul piano stradale è la presenza della ex Farmacia Leone, voluta nel 1893 dal

Commendator Federico Leone che la rivestì d'intagli lignei, opera dei migliori ebanisti dell'epoca.

Per anni fu luogo d'incontro di poeti e artisti provenienti perfino dall'estero.

I soffitti della farmacia sono decorati da Alfonso Frangipane.

Sulla

porta d'ingresso, l'insegna in marmo, legno e ferro battuto raffigura un grifone,

ora gravemente danneggiata.

Il

palazzo ospita, al piano terra, la storica farmacia Leone, una delle più

antiche della città, realizzata a cavallo fra il 1893 e

il 1895.

Palazzo

Grimaldi-Montuori - Risale

al XVII secolo e attualmente ospita la CCIA (Camera di commercio) di Catanzaro, che qui vi ha sede a partire dal 1862, anno in cui fu ultimata l'ultima consistente ristrutturazione. Sorge su

Corso Mazzini, nei pressi del Duomo della

città.

Nel 1644,

Gregorio Grimaldi acquistò una parte del palazzo, che rimase di proprietà

dell'omonima famiglia fino al 1851, anno in cui lo stabile fu venduto a Pasquale Montuori, il quale aveva

precedentemente acquistato un'altra porzione del fabbricato nel 1840.

L'edificio

subì un primo deciso restyling a partire dagli anni settanta dell'Ottocento; in

quel frangente venne allargato, sfruttando lo spazio libero lasciato dalla

demolizione di alcuni fabbricati attigui. Proprio come Palazzo Fazzari, fu

interessato dai lavori inseriti nell'ambito dell'edificazione di Corso Vittorio

Emanuele. Non a caso, l'aspetto esteriore della facciata principale, arretrata

per permettere l'apertura del nuovo asse viario, richiama la tradizione

ottocentesca che caratterizza le costruzioni dell'epoca, integrata agli elementi

tipici dell'architettura rinascimentale fiorentina e romana che identifica

l'intero fabbricato.

Palazzo

Doria - Anche

Palazzo Doria, proprio come Palazzo Fazzari, sorge nei pressi dell'antica

Giudecca. Fu edificato nel XIX secolo ed è di notevoli dimensioni. Fu

interessato dai lavori di riassetto del centro storico e di costruzione di Corso

Vittorio Emanuele iniziati nel 1870. In particolare, l'abbassamento della sede

stradale in alcuni punti attigui all'edificio e l'innalzamento in altri causò

una depressione degli ingressi rispetto allo stesso asse viario. Ciò causò non

poche vertenze a carico del Municipio che vide come parte lesa la famiglia

Doria, proprietaria dell'immobile, e la famiglia Maltese, proprietaria di altri,

che chiesero all'Amministrazione una rivalutazione dell'esproprio subito proprio

in fase di preparazione ai lavori. La facciata principale del palazzo affaccia

sull'odierno Corso Mazzini, la facciata opposta, caratterizzata da tre piani,

invece, sul Teatro

Politeama.

Palazzo

dell'Intendenza di Finanza - Opera

più recente rispetto a molti dei palazzi di rilevanza storica che

impreziosiscono il centro storico, fu costruito nel 1910.

Sorge sul Corso Mazzini, precisamente in Piazza Santa Caterina, ove fino ai

primi anni del Novecento sorgeva

l'omonima chiesa e convento dei Padri Liguorini. Essi furono espulsi dalle

rispettive strutture in seguito al provvedimento del 17 febbraio 1861 che

prevedeva la soppressione di tutte le case religiose. Sul sito dell'allora

Chiesa di Santa Caterina sorge oggi l'edificio che ospita gli uffici della

Questura.

Il

Palazzo dell'Intendenza di Finanza fu edificato nell'ambito dei lavori volti

alla ricollocazione logistica dei vari rami amministrativi della città.

L'edificio ha quattro lati ed è caratterizzato dalla presenza di un ampio

cortile interno corredato dalle scale in marmo. La facciata, in particolar modo,

riprende la concettualità dello stile fiorentino del Quattrocento, presentando

dunque elementi comuni dei celebri palazzi Strozzi, Gondi e Guadagni del capoluogo toscano.

Palazzo

Ruggero-Raffaelli - L'imponente

edificio sorge alla fine di Corso Mazzini, all'incrocio con Via De Seta.

Affaccia dunque sulla balconata di Bellavista, uno degli scorci più suggestivi

della città. Sul sito occupato oggi dal palazzo sorgeva, fino all'Ottocento,

l'antico convento dei Padri

Minimi di San

Francesco di Paola, prima

del decreto murattiano del 7 agosto 1809 che ne deliberò la soppressione. In seguito, l'edificio fu totalmente

stravolto, tanto che oggi è il risultato del rifacimento di quegli anni.

Presenta inoltre, delle peculiarità che lo rendono unico; le due facciate sono

caratterizzate da stili totalmente differenti, tanto da far sembrare il palazzo

diviso in due unità. La facciata posta su Corso Mazzini ho un'impostazione

ottocentesca, più ricercata. Il prospetto che guarda verso Via De Seta è

invece tardo

barocco.

Nel 1881,

l'edificio fu interessato, come molti altri, dai lavori previsti dal Piano

Manfredi per l'apertura dell'asse viario dell'odierno Corso Mazzini; per questo,

la facciata interessata fu tagliata in modo tale da permettere l'allineamento

dello stabile con l'attigua Chiesa

di San Francesco di Paola.

Palazzo

Alemanni - È uno dei principali palazzi che caratterizza il consistente

patrimonio di edilizia privata di cui dispone il centro

storico cittadino. Ha

ospitato la Giunta

regionale della Calabria fino

al 2015, anno in cui fu inaugurato il moderno Palazzo degli Italia, nel

quartiere Germaneto.

Sorge nel rione Montecorvino. Fu edificato presumibilmente a cavallo fra

il XVIII e il XIX

secolo e presenta

prevalentemente uno stile neoclassico, osservabile specialmente nella grande

corte che sorge al centro dell'edificio, corredata da n giardino terrazzato.

Probabilmente,

non fu fin da subito residenza della famiglia Alemanni. Presumibilmente,

infatti, l'omonima famiglia acquistò l'edificio intorno al 1850,

anno in cui fu sottoposto a un'importante ristrutturazione che diede allo

stabile l'attuale conformazione.

Il

palazzo fu danneggiato pesantemente dai bombardamenti che il 27 agosto 1943 colpirono

duramente il centro storico di Catanzaro.

Palazzo

Morano - Risale

al XVI secolo. A partire dal 1594, ospitò la Regia

Udienza la quale precedentemente aveva sede a Reggio

Calabria ma fu spostata a Catanzaro per motivi di sicurezza.

Il

6 aprile 1596 fu acquistato dall'Università di Catanzaro (da non confondere con l'attuale istituzione

universitaria) dalla famiglia Morano che lo possedeva. Fu danneggiato, in

seguito, in occasione del terremoto del 1783.

In occasione dei lavori di ripristino fu dunque deciso di allungare lo stabile

sfruttando lo spazio lasciato libero da alcuni immobili confinanti col lato nord

dell'edificio.

L'aspetto

odierno dell'edificio è da ricondurre agli ultimi rifacimenti datati anni

trenta del Novecento.

In occasione della costruzione del confinante Palazzo della Provincia, fu

aggiunto un piano e la facciata fu rifatta in maniera eclettica secondo un gusto

liberty con dettagli neorinascimentali e neobarocchi.

Palazzina

Scandale - Piccolo

edificio in stile liberty che affaccia, oltre che su Corso Mazzini, su Piazza

Grimaldi. È dunque dirimpettaio al palazzo della Camera di commercio.

Palazzo

Vercillo - Caratteristico

edificio di fine Ottocento.

Palazzo

Anania - Il

palazzo sorge nell'antico rione Cocole,

precisamente sull'antica strada dei Coppolari (odierna Via De Grazia) e risale

al 1622.

Appartenne all'omonima nobile famiglia e reca, sul portone d'ingresso, lo stemma

della casata, caratterizzato da una testa di serafino e

dalla blasonatura "BALDASAR ANANIA anno MDCXXII", indicante il nome di

Baldassarre Anania, il quale fu il committente del palazzo.

Fu

danneggiato dal terremoto che colpì la città il 24 marzo del 1744 e

conseguentemente subì dai rifacimenti che gli dettero la conformazione odierna.

Se all'esterno, in virtù dei fatti storici, ha un aspetto settecentesco,

all'interno il palazzo presenta elementi barocchi e seicenteschi osservabili

dalla corte interna e dalla loggia della scalinata. Nel 1632 vi

fu costruita anche una cisterna, ora non più esistente, che caratterizzava il

sistema di approvvigionamento idrico dello stabile, comune a molte edifici

nobiliari cittadini dell'epoca.

Palazzo

Menichini - Il

palazzo fu edificato nel XVI

secolo, sulla spinta

dell'intensa attività urbanistica che contraddistinse il periodo a cavallo fra

il XIII e il XVI

secolo nella città di

Catanzaro, contraddistinto da un'intensa attività serica che rese la città

celebre in tutto il mondo tramite il commercio dei suoi preziosi damaschi.

L'edificio

è stato sottoposto a numerosi rifacimenti nel corso degli anni, gli ultimi a

causa dei danneggiamenti subiti in seguito ai bombardamenti del 1943. Nonostante

tutto, conservo ancora quelle peculiarità che permettono di accostarlo ad

esempi architettonici napoletani.

Palazzo

Rocca-Grimaldi - Fu

edificato presumibilmente nel XVII secolo, non escludendo tuttavia che risalga

ad un'epoca precedente. Ciò che è certo è che il palazzo era di proprietà

della famiglia Rocca e fu acquistato dalla famiglia Grimaldi nel XIX secolo,

allorquando lo stabile divenne la dimora di Bernardino

Grimaldi, politico

catanzarese che ricoprì i ruoli di Ministro

del tesoro e di Ministro

dell'agricoltura, dell'industria e del commercio del Regno d'Italia per

otto volte e che per vent'anni fece parte dell'Amministrazione comunale della

città. Presenta elementi classicheggianti e neoclassici. Sul soffitto dello

scalone interno, sono collocati il motto della famiglia Grimaldi ("non per

più non poter né quanto posso") e il blasone della stessa.

Palazzo

De Nobili - Palazzo

di rappresentanza dell'Amministrazione comunale dal 1863,

anno del suo acquisto da parte del Municipio. Fu edificato nel 1784 nell'allora

antico rione di Santa Chiara. Affaccia sulla villa comunale, Villa

Margherita, ed era la

residenza della famiglia De Nobili. Edificio settecentesco, è dotato di due

piani, in virtù delle imposizioni governative conseguenti al terremoto

del 1783. La sua principale

caratteristica è la corte centrale su cui si affaccia l'ampio scalone che

conduce al piano superiore.

Dal

24 al 26 aprile 1806, qui vi fu in visita il re

di Napoli Giuseppe

Bonaparte.

Nel 1912 il

Municipio intraprese una grande opera di ristrutturazione che si protrase, a

fasi alterne, fino al secondo dopoguerra. In tale frangente, il palazzo assunse

l'attuale configurazione neorinascimentale,

in linea con lo stile ottocentesco che caratterizza altri edifici della città.

La sala del consiglio comunale è caratterizzata dalla presenza di un grande

affresco, intitolato "L'esaltazione della storia della città di Catanzaro

nei suoi vari aspetti", realizzato nel 1961 da Tarcisio

Bedini.

Palazzo

Ferrari-De Riso - Il

palazzo risale al XVI secolo e sorge nei pressi dell'attuale Chiesa

di Sant'Omobono. Fu di

proprietà della famiglia Ferrari, che possedeva diversi palazzi in città, fin

dal 1579. Fu interessato da due considerevoli ristrutturazioni nel 1755,

allorquando fu ampliato attraverso l'inglobamento di alcune caso attigue di

proprietà della famiglia Marincola, e a cavallo fra il 1870 e il 1875, periodo

in cui avvenne il livellamento della sede stradale che interessò la parte

occidentale del centro storico. Il palazzo, dallo stile eclettico, presenta

classicismi diffusi, a partire dalla prima metà dell'Ottocento, nel Regno

di Napoli e fa del portale tardo cinqucentesco una delle sue principali

peculiarità. La scalinata presente nella corte si rifà ai monumentali scaloni

creati da Ferdinando

Sanfelice, uno dei

principali architetti del Settecento napoletano, e in particolare a quello di Palazzo

Sanfelice, risalente al 1728.

Palazzo

Ricca - Il

palazzo, appartenuto alla nobile famiglia Ricca, di origine spagnola, è ubicato

nell'antico quartiere Pianicello. Risale all'ultima parte del XVI secolo. La

peculiarità dello stabile sono i due portali gemelli che caratterizzano la

facciata e che sono comuni ad altri numerosi palazzi cittadini edificati nel

medesimo periodo. il palazzo assunse uno stile eclettico a cavallo tra il XVIII

e il XIX secolo, allorquando subì un restyling volto principalmente alla

costruzione di uno scalone frontale all'androne di ingresso.

Palazzo

Pecorini-Manzoni - Sorge

nell'antico rione di Montecorvino ed è parte di un complesso architettonico che

risale all'ultima parte del XVIII secolo. Nonostante ciò, il rione, antico

quartiere di vasai, fu stravolto già a partire dal XVII secolo da una serie di

interventi che portarono all'edificazione di residenze nobiliari appartenenti a

numerose famiglie dell'epoca.

L'origine

del palazzo origine è incerta, tuttavia acquisì presumibilmente il nome col

quale è conosciuto oggi a partire dalla metà dell'Ottocento, allorquando il

conte Carlo Pecorini Manzoni sposò Nicolina Marincola, rampolla della famiglia

dei baroni Marincola. Nonostante le sue origini incerte, l'opera presenta delle

visibili caratteristiche tipiche di ville e palazzi napoletani, in particolar

modo è caratterizzato da numerosi elementi stilistici comuni alle opere

dell'architetto Giovan Battista Vinci, nato a Vibo

Valentia nel 1772.

Architetture

militari

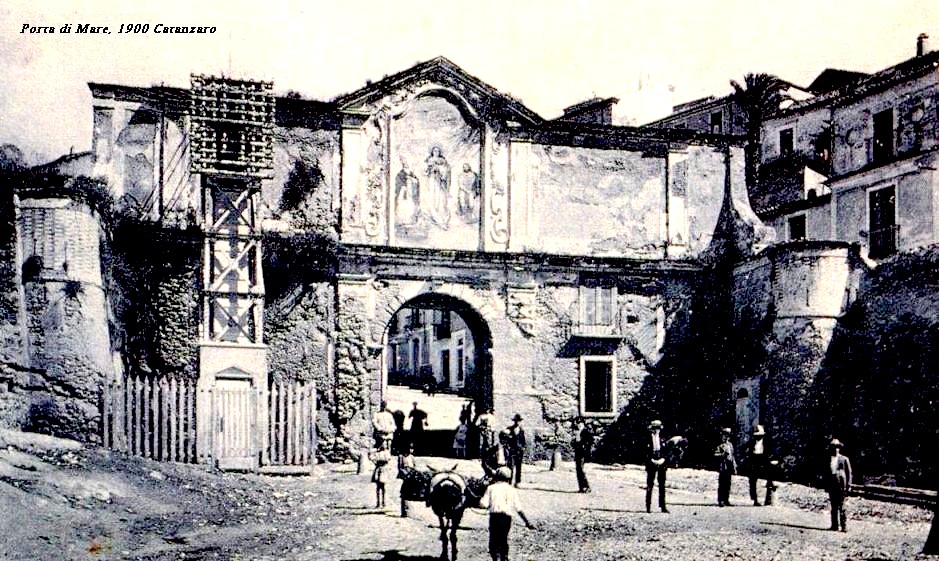

Fin

dalla sua fondazione la città fu costruita con precisi scopi difensivi, capace

di resistere a lunghi assedi. Era una città fortezza dotata di torri, bastioni,

porte civiche e racchiusa in una cinta muraria di circa 7 km. L'impianto

difensivo era di tipo complesso, la città era difesa dalla sua stessa

posizione, accerchiata da profonde e ripide valli ed inoltre in prossimità

delle mura c'erano fossati e trincee fortificate. In realtà la struttura

difensiva iniziava fin dalla costa, infatti sulle colline che fiancheggiano la

valle dove oggi sorgono i quartieri Sala, Santa

Maria e Lido,

erano costruite un susseguirsi di torri d'avvistamento fino alla costa, una

delle quali è ancora visibile sulle colline del quartiere Aranceto. Le

porte di accesso erano 6:

Porta

Marina (o Granara), sicuramente la porta principale perché consentiva l'accesso

dalla costa ed era utilizzata per il commercio del frumento, secondo il D'Amato

qui erano posizionate 4 torri di guardia, tre bastioni con cannoni e poco

distante il Baluardo dei Palmeti;

Porta

di San Giovanni (o Castellana o Montanara), posizionata nei pressi dell'attuale

piazza Matteotti, adiacente a questa porta vi era un profondo fossato, chiamato

fosso rivellino, attraversabile tramite un ponte levatoio;

Porta

Pratica (o Prattica o di San Leonardo), consentiva l'accesso da Occidente al rione

Paradiso, oggi

quartiere Case

Arse, di fianco a

difesa della porta vi era il Bastione di San Nicola Caracitano;

Porta

Stratò, situata nell'omonimo rione ad Oriente del

centro storico, era una porta civica ad arco a sesto chiuso nascosta dalla

chiesetta di Santa Maria della Portella, che svolgeva la duplice funzioni di

luogo di culto e di postazione di avvistamento, in quanto in caso di pericolo

veniva suonata la campana che avvertiva la popolazione della chiusura delle

porte. È tuttora visibile il sentiero che sale dalla valle del Musofalo e

giunge fino alla chiesetta. Il nome stesso "Stratò" deriverebbe dal

toponimo greco che

significa occulto, nascosto;

Porta

del Gallinaio, era una porta civica secondaria, utilizzata per l'accesso del

bestiame;

Porta

Silana, anch'essa porta civica secondaria, utilizzata per il passaggio di

bestiame, consentiva l'accesso alla città dal retrostante altopiano

della Sila.

In

posizione rialzata rispetto al resto dell'antica città, sul colle

del Castello fu

costruito il Castello Normanno o d'Altavilla, oggi complesso monumentale San

Giovanni, sotto il quale erano costruiti lunghi cunicoli sotterranei, i quali

possono essere visitati ancora oggi.

Siti

archeologici

Durante

i lavori per la costruzione delle fondamenta della Cittadella della regione

Calabria, nel quartiere Germaneto,

sono stati rinvenuti importanti reperti archeologici risalenti ai periodi greco

e romano, che testimoniano la presenza di villaggi sparsi lungo tutta la valle

del Corace appartamenti

alla parte settentrionale dell'antica Scolacium.

Proprio nella storia dell'antica città di "Minerva Scolacium"

è radicata l'origine del capoluogo calabrese.

Il

parco archeologico di Scolacium si trova nella frazione di Roccelletta, nel

comune di Borgia,

località

tuttavia completamente conurbata con il quartiere

marinaro del

comune di Catanzaro. Reperti sono stati recuperati anche nel quartiere di Santa

Maria di Catanzaro.

Dell'abitato preromano rimangono parte delle strade lastricate, degli

acquedotti, dei mausolei, di altri impianti sepolcrali, della basilica, di un

impianto termale ma soprattutto del teatro, il quale poggia naturalmente pendio

di una collina.

Il

parco archeologico è anche teatro di importanti eventi, come ad esempio

"Intersezioni", rassegna di arte contemporanea che si svolse fino ai

primi anni

duemiladieci e

coinvolgeva artisti di fama internazionale, e

il festival musicale, di danza e teatro "Armonie d'arte festival".

Teatro

La

tradizione teatrale della città risale al tardo Seicento quando

in occasione della nascita dell'erede al trono spagnolo, ci furono quasi due

mesi di rappresentazioni che animarono piazza San Giovanni. Le attività

teatrali si continuarono a svolgere nelle piazze cittadine e in un piccolo

teatro in piazza Duomo, distrutto dal terremoto del 1783.

In

seguito venne costruito lo storico teatro comunale, progettato dall'architetto Vincenzo

De Grazia nel 1818 e

terminato nel 1830.

Il teatro rappresentava opere di Pergolesi, Rossini, Goldoni, Giacosa e D'Annunzio,

Scribe, Sardou, Mirabeau, dumas, Ibsen, Tolstoj, Shakespeare, Dostoevskij.

Ne calcarono il palcoscenico i più noti artisti del tempo, da Ermete

Novelli a Ermete

Zacconi, da Giovanni

Emanuel a Gustavo

Salvini.

In

seguito alla crisi economica e sociale che investì la città dopo la prima

guerra mondiale, il

teatro declinò e venne infine demolito nel 1938,

mentre l'attività teatrale continuò in modo diseguale con il teatro Masciari,

inaugurato nel 1923,

che raggiunse l'apice del suo splendore negli anni

quaranta, e

con il teatro Comunale, inaugurato nel 1953. Nel 2002 fu

inaugurato il Teatro

Politeama, situato nel

centro storico, su progetto di Paolo

Portoghesi. Occupa lo

spazio dove si trovava l'omonimo cinema e teatro costruito negli anni

trenta e un vicino

mercato coperto della stessa epoca. L'edificio, importante per dimensioni, è

caratterizzato da un'architettura

organica dalle

forme armoniose e dal palcoscenico fra i più avanzati in Italia dal punto di

vista tecnologico. La sala centrale a forma di ferro di cavallo, intorno a cui

si articola l'edificio, riprende la tradizione del teatro

classico all'italiana.

La

maschera tipica è Giangurgolo;

nata in città nel tra il XI e il XII secolo,

al tempo della Commedia

dell'arte, divenne

famosa in quanto rappresentava la figura del Capitano di origine spagnola,

vanitoso e bugiardo, che ha più del furfante che dell'uomo d'armi.

Musei

Museo

d'arte moderna e contemporanea di Catanzaro (MARCA):

sito nel centro

storico, ospita

collezioni di vario genere, facenti capo all'arte

antica come all'arte

contemporanea. Il

nucleo principale del museo, fondato nel 2008, raccoglie oggetti d'arte otto-novecenteschi e

ospita una gipsoteca.

Museo

storico militare Brigata Catanzaro (MUSMI):

sito nel Parco

della Biodiversità mediterranea,

è un museo specialistico dedicato alla Brigata

Catanzaro che

custodisce armi, divise, documenti, cartine geografiche e altri cimeli

utilizzati nelle varie guerra dal periodo napoleonico alla seconda

guerra mondiale.

Museo

archeologico numismatico provinciale (MARCH): inaugurato nel 1879, è sito

all'interno di Villa

Margherita. È la più

antica istituzione museale calabrese. Ospita numerosi reperti archeologici e una

collezione di oltre 8000 monete che spazia dal periodo greco sino all'età

moderna.

Museo

diocesano d'arte sacra (MUDAS): aperto nel 1997 (sede di Catanzaro), è un'unica

realtà museale in seguito alla fusione con la sede di Squillace (1984).

Sito nel Palazzo Arcivescovile (in Piazza Duomo), ha il suo nucleo centrale di

riferimento nel "Tesoro della cattedrale", costituito da numerosi

suppellettili di origine francese e napoletana che fungono da testimonianza di

quella che fu la cultura manifatturiera tessile della città.

Museo

del rock: unico museo dedicato al rock in

Italia. Inaugurato nel 2011 e successivamente nel 2015 nella nuova sede, sita

alle porte del centro storico. Strutturato su due piani, ospita circa diecimila

vinili e altri cimeli che raccontano il rock dagli anni cinquanta fino agli anni

novanta. Ospita anche numerosi live e concerti.

Parco

Internazionale della Scultura:

un museo a cielo aperto (primo di questo genere nel Meridione

d'Italia) parte

integrante del Parco della Biodiversità mediterranea. Accoglie le opere degli

artisti di fama internazionale che dal 2005 al 2010 hanno preso parte al

progetto di scultura contemporanea Intersezioni, che si svolgeva

ogni anno nel periodo estivo al Parco

archeologico di Scolacium,

patrocinata dalla Provincia di Catanzaro e dal MARCA.

Casa

della Memoria Mimmo Rotella: inaugurato nel 2005 nel centro storico, in quella

che fu la casa di Mimmo

Rotella, nativo di

Catanzaro, considerato come uno dei protagonisti della scena artistica della

seconda metà del XX secolo. Ha come obiettivo principale la promozione

dell'arte contemporanea.

Museo

delle carrozze: sito

nel quartiere Siano in un edificio in stile medievale, documenta l'evoluzione

dei mezzi di trasporto non motorizzate tramite l'esposizione di 25 pezzi

d'epoca. Al museo è annessa un'esposizione permanente sugli attrezzi

rurali.

Museo

del Risorgimento: ospitato all'interno dei locali della caserma del distretto

militare "Florestano Pepe", è l'unico museo della storia

risorgimentale del Sud Italia. Vi sono esposte divise, fotografie, armi e altri

cimeli di particolare rilevanza.

Museo

dei vigili urbani: inaugurato nel 2013 all'interno del comando "Rattà-Procopio",

ospita una collezione di vari cimeli che hanno caratterizzato l'attività dei

vigli urbani della città a partire dal 1872.

Museo

del Patrimonio dell’Accademia di Catanzaro (MUPAC): è il museo dell'Accademia

di belle arti di Catanzaro,

ospitato presso l'edificio storico dell'ex Educandato, nel centro storico della

città, sede dell'Accademia.

Tradizioni

e folclore Tradizioni

e folclore

Il

culto di San

Vitaliano da Capua venne

introdotto, con la traslazione delle reliquie del santo, giunte dal santuario

di Montevergine e da Benevento,

in un'apposita cappella della cattedrale voluta dal conte Pietro Ruffo nel 1311.

Dopo la rovina della cappella le reliquie furono trasferite ufficialmente dal

vescovo Nicolò Orazio nel 1583.

Secondo la tradizione dal suo sepolcro sarebbe trasudato un liquido miracoloso

detto "manna".

Il

santo è ricordato il 16 luglio, in ricordo probabilmente della prima

traslazione delle reliquie, ma viene celebrato a Catanzaro anche in occasione

della domenica in

albis. Nel 1922 fu

celebrato solennemente il settimo centenario dell'arrivo delle reliquie.

Il

culto della Madonna

di Porto Salvo ha

origini antiche e la festa della protettrice dei pescatori e dei caduti del mare

è una ricorrenza molto sentita soprattutto a Catanzaro Lido. La statua della

Madonna è portata in processione su un grande peschereccio al cui seguito vi

sono centinaia di barche addobbate a festa.

Il

capoluogo calabrese è una città ricca di tradizioni folkloristiche che si sono

conservate a lungo nel corso dei secoli e che trovano occasione di riemergere in

momenti particolari della vita catanzarese.

Tutto ciò non è nient'altro che

l'eredità lasciata dalle tante popolazioni che si sono succedute

nell'insediamento del territorio, influenzandone vistosamente la cultura e

lasciando tracce ben visibili ancora oggi. La Naca è

l'evento principe della settimana

santa e uno dei più

attesi in città durante tutto l'anno. È una caratteristica processione del venerdì

santo le cui

origini si fanno risalire al medioevo che

ogni anno richiama centinaia di fedeli provenienti anche dalla provincia.

Pag.

2

Fonte:

|