Il territorio

comunale fu abitato fin dall'Età del bronzo, come testimoniato dai

rinvenimenti ottenuti negli scavi condotti nella Grotta della Pietrosa o

dai resti di capanne scoperti a Taureana di Palmi.

Dal IV

secolo a.C., e fino al X secolo, nel territorio comunale si sviluppò la

città di Tauriana. Sulla sua fondazione, alcune leggende narrano di una

possibile colonizzazione achea dell'area. Altre ipotesi storiche

ricollegano la nascita della città alla seconda metà del IV secolo

a.C., quando dei gruppi brettii, nello specifico i «Tauriani», si

resero autonomi dai lucani, raggiungendo e conquistando una parte della

Calabria meridionale. Nell'alto medioevo la città crebbe d'importanza

diventando sede vescovile.

Nel 951 Tauriana

venne distrutta dalle milizie dell'emiro di Palermo Hasan Ibn Alì e,

fuggendo, la parte dei taurianensi dedita ai traffici ed alle arti

marinaresche si stabilì nella parte alta della costiera, tra il monte

Aulinas ed il fiume Metaurus, nella contrada De Palmis dove

vi erano alcune case coloniche.

Dei primi

secoli di vita del piccolo villaggio di Palmi (Palmae in latino),

casale di Seminara, sono giunte ai giorni nostri poche informazioni. Si narra

che da Palmi il conte Ruggero I di Sicilia radunò l'armata normanna

per muovere alla conquista della Sicilia. Dagli inizi della dominazione normanna,

fino al principio del XIII secolo, le uniche notizie riguardano le

vicende che accompagnarono i conventi di Sant'Elia lo Juniore e

di San Fantino. Le dimensioni dell'abitato nel Trecento dovevano

essere contenute, dato che la chiesa di San Nicola era l'unica

esistente.

Si rifugiò a

Palmi, nel 1495, il re Ferdinando II d'Aragona dopo aver subito

una sconfitta a Seminara contro le truppe del generale Robert Stuart

d'Aubigny.

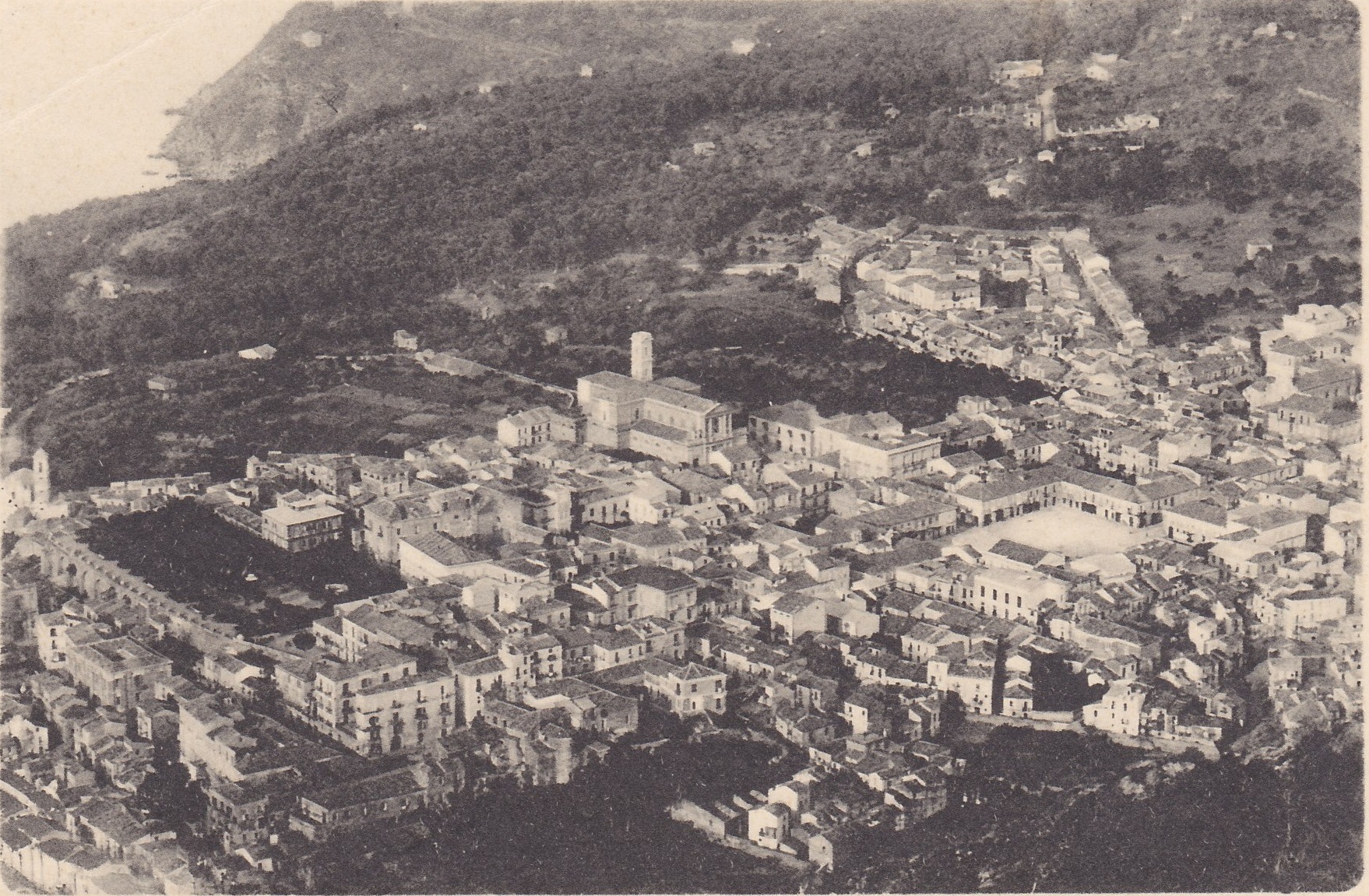

Il centro

abitato fu colpito nel 1549 dai pirati saraceni e distrutto

interamente. Pertanto il feudatario duca Carlo Spinelli, decise di riedificare

la città fortificandola. In seguito alla sua ricostruzione la città crebbe

ulteriormente d'importanza attirando tutti i traffici marittimi delle coste

meridionali della Calabria.

Indipendente

da Seminara nel 1632, nel XVII secolo la città si sviluppò

urbanisticamente ed economicamente grazie all'attività commerciale dei suoi

abitanti ed al marchese Andrea Concublet che le istituì una

"fiera". Le mura ad est vennero abbattute per permettere l'unione

con i nuovi agglomerati che venivano a formarsi, in conseguenza dell'aumento

di popolazione. Sempre nel XVII secolo il tessuto urbano, fino a quael momento

costituito da rioni distanti tra di loro, si concentrò intorno ad un nodo

principale formato dalla nuova "piazza del Mercato".

Nel XVIII

secolo Palmi attraversò il periodo più florido della sua storia, fino a

quando fu colpita dal Terremoto della Calabria meridionale del 1783 che

la distrusse completamente provocando circa 1.400 morti. La ricostruzione

della città avvenne seguendo parzialmente il Piano Regolatore redatto

dall'ing. De Cosiron.

La città

venne posta a capoluogo di distretto nel 1806. Nel 1860 avvenne

lo sbarco di Giuseppe Garibaldi e della spedizione dei mille alla Marina

di Palmi, e l'evento fece mettere in fuga il numeroso presidio borbonico

presente in città. Con l'Unità d'Italia, il distretto venne abrogato e Palmi

fu posta a capo dell'omonimo circondario (abolito nel 1927). Nel 1894 la

città fu epicentro di un terremoto che produsse numerose rovine e 9

morti.

Nel 1908 Palmi

venne nuovamente distrutta, quasi nella sua totalità, dal violento terremoto

del 28 dicembre, che provocò nella sola città calabrese circa 600 morti. Il

centro abitato venne ricostruito su progetto dell'ing. Pucci, stravolgendo

completamente l'assetto urbano dei secoli passati. La ricostruzione, che

interessò tutta la prima metà del XX secolo, rese gradevole l'aspetto

della città, con l'uniformità delle volumetrie, con il gusto neoclassico dei

nuovi edifici e con la realizzazione di monumenti ed opere d'arte.

Il secondo

dopoguerra vide lo sviluppo cittadino nel settore terziario, ponendo

Palmi come principale polo amministrativo, direzionale e scolastico del

versante tirrenico della provincia grazie all'istituzione di scuole di secondo

grado, strutture di forze armate, strutture sanitarie e giudiziarie e sedi di

altri enti pubblici e privati. Nel 1998 fu istituito dalla Provincia

di Reggio Calabria il Circondario della Piana, rinominato nel 2008 Circondario

di Palmi.

Concattedrale

di San Nicola vescovo

La concattedrale di San

Nicola vescovo è il principale

luogo di culto cattolico di Palmi.

È ubicata nel centro storico e prospetta sulla piazza Duomo, di

fronte al Palazzo

comunale e a fianco

degli uffici vescovili della diocesi

di Oppido Mamertina-Palmi.

Chiamata anche chiesa madre o matrice, è

sede dell'omonima parrocchia eretta nel XIV

secolo. Al suo interno è

custodita la reliquia del Sacro

Capello oltre

alla venerata icona della Madonna

della Sacra Lettera.

Tra

il 1310 ed

il 1311,

è attestata in Palmi una

chiesa dedicata a san

Nicola, che

risultava essere l'unica del villaggio. La

chiesa di san Nicola è nuovamente citata, per la prima volta come parrocchia,

in atti del 1532 e,

negli anni successivi, risulta in

commendam a vari

commendatari. Inoltre è descritta anche nella visita ex limina a Palmi di

mons. Marco Antonio

Del Tufo, vescovo della diocesi

di Mileto, nel 1586. L'edificio

sorgeva discosto dalle mura cittadine di Carlopoli e

vi avevano sede la confraternita

di san Nicola e la confraternita

del Santissimo Sacramento. Al

suo interno vi era l'altare maggiore, una

cappella dedicata al Santissimo

Sacramento e gli

altari laterali dedicati rispettivamente a san

Pietro, san

Nicola, san

Giorgio, san

Girolamo e alla Natività

del Signore.

Nel 1664 vi

venne fondata una congrega

del "Purgatorio" o del "Sacro Monte delle cinquanta messe". In quel

secolo, nella chiesa erano

custoditi un quadro di san Giovanni che predica, di autore ignoto,

ed un quadro dell'Assunta,

opera di Giacomo

Farelli, oltre ad

essere usata anche per la sepoltura dei fedeli, cosa che si protrarrà

pure nel secolo

successivo.

Nel 1664 vi

venne fondata una congrega

del "Purgatorio" o del "Sacro Monte delle cinquanta messe". In quel

secolo, nella chiesa erano

custoditi un quadro di san Giovanni che predica, di autore ignoto,

ed un quadro dell'Assunta,

opera di Giacomo

Farelli, oltre ad

essere usata anche per la sepoltura dei fedeli, cosa che si protrarrà

pure nel secolo

successivo.

Nei

documenti della visita del 1707 di

mons. Domenicantonio

Bernardini vescovo

della diocesi di

Mileto, la chiesa

presentava l'altare

maggiore dedicato ai santi

Pietro e Paolo e gli altari laterali del Santissimo

Crocifisso, di san

Nicola, di san

Giovanni Battista, di san

Girolamo, delle anime

del Purgatorio,

di san Giuseppe,

di sant'Antonio

Abate e di san

Francesco da Paola.

Il

luogo di culto venne riedificato nel periodo tra il 1740 e

il 1743 e,

nel mentre, il 25 agosto 1741 il

vescovo della diocesi

di Mileto mons. Marcello

Filomarini, eresse la

chiesa a «insigne collegiata»

avendo ottenuto la bolla

pontificia da papa

Benedetto XIII. Nella

seconda metà del XVIII

secolo, il feudatario di Palmi Giovan

Battista Spinelli II, ne collocò il suo seggio ducale, che era stato spostato

da Seminara a

Palmi.

La

chiesa venne nuovamente distrutta dal violento terremoto

del 5 febbraio 1783. Nel marzo del 1786 il

vicario generale per il dipartimento della Piana,

riferì che si era quasi interamente riedificata, con la città di Palmi, la

sua «chiesa cattedrale» con direzione dei lavori da parte dell'ing. Pietro

Galdo. Questo nuovo

edificio di culto fu però ricostruito con materiale difettoso ed i muri, dopo

pochi anni, incominciarono a far crepe anche a seguito del terremoto del 1791.

Nel 1803 i

muri che avevano evidenziato delle lesioni negli anni precedenti, crollarono

in più parti tanto che l'edificio fu reso inagibile e le funzioni

parrocchiali vennero spostate nella chiesa

di san Rocco,

dove furono collocati temporaneamente il quadro della Madonna

della Lettera e

la statua di san

Nicola.

La

chiesa, tornata agibile, aveva dimensioni che la rendevano imponente, tant'è

che nel panorama della città il tempio si stagliava sulle altre costruzioni

dell'abitato. La collegiata però venne ulteriormente danneggiata dal terremoto

del 1894 e si

provvide ancora una volta alla sua parziale ricostruzione.

Sopraggiunse

ulteriormente il terremoto

del 1908 che arrecò nuovi

e gravi danni alla struttura pregiudicandone l'utilizzo. Pertanto, nel 1909 si

procedette alla demolizione del fabbricato e successivamente una chiesa

provvisoria venne realizzata vicino al luogo dove sorgeva la vecchia chiesa

demolita.

Nel 1915,

il Comune di Palmi affidò

l’incarico di realizzare la nuova chiesa all’ing. padre Carmelo

Umberto Angiolini e

il progetto venne approvato nel 1926. L'anno seguente venne approvato però

un nuovo progetto, redatto stavolta dall'ing. Mario

Pandelli. I lavori

iniziarono nel 1929,

realizzati dalla ditta S.I.L.A. di Roma con

fondi stanziati per la ricostruzione delle chiese dei centri terremotati del

1908. La nuova e attuale chiesa collegiata fu aperta al culto nel 1932.

Nel 1954 venne

invece realizzato ed inaugurato, su progetto dell'ing. Francesco De Luca il

nuovo campanile con funzione anche di torre civica della città. Negli anni

sessanta vi fu

l'adeguamento della chiesa alla riforma

liturgica post Concilio

Vaticano II, con

l'aggiunta di una mensa e

di un ambone marmorei.

Nel 1979 il

luogo di culto e tutta la città di Palmi passarono

dalla giurisdizione della diocesi

di Mileto a quella

nuova di Oppido

Mamertina-Palmi e il

20 giugno 1988 la

chiesa assunse il titolo di concattedrale della diocesi.

A

metà degli anni

novanta del XX

secolo, accanto alla

concattedrale furono realizzate ed inaugurate alcune importanti strutture

sociali al servizio della comunità.

Nel

periodo tra il 2001 e

il 2003,

su progetto dell'ing. Nicola Gentile, la concattedrale è stata completamente

ristrutturata con i fondi dell'otto

per mille e, in

occasione del Giubileo

straordinario della misericordia del 2016,

il luogo di culto è stato scelto quale chiesa giubilare.

Esterno

- La facciata della

concattedrale è a

salienti, ripartita

verticalmente da quattro lesene,

che si innalzano da una zoccolatura in pietra che si sviluppa per tutta la

larghezza della facciata, e da modanatura con cornice ad archetti

pensili. Nella

ripartizione centrale, di altezza maggiore rispetto a quelle laterali, è

collocato centralmente un protiro con timpano triangolare

ed un piccolo portico,

con arco a tutto

sesto sorretto da

quattro colonne, nel quale è collocato l'ingresso principale dell'edificio,

rialzato di tre gradini rispetto alla piazza. Nelle colonne sono inseriti

dei capitelli con

i simboli dei quattro

evangelisti. Sopra il

protiro è collocato invece un artistico rosone. Le

due ripartizioni laterali presentano entrambe un ingresso, rialzato sempre di

tre gradini rispetto al sagrato,

con arco a tutto sesto sormontato da una monofora. La

facciata è conclusa, nel punto più alto, da una croce in ferro.

Le

pareti laterali presentano delle lesene che

le ripartiscono in corrispondenza delle campate,

raccordate da una cornice con arco a tutto sesto nella parte bassa e da una

cornice con architetti pensili nella parte alta. Ogni campata è inoltre di

provvista una monofora nella parte bassa, che illumina la navata laterale, ed

una nella parte alta, che illumina la navata centrale. Il transetto presenta

alle estremità due facciate

a capanna con un'abside poligonale

sormontata da una trifora.

Anche la facciata tergale è a capanna e ripropone un'abside sormontata da una

trifora. All'incrocio tra il transetto e la navata centrale si innalza una

cupola ottagonale

sprovvista di aperture. Sia la facciata che la cupola sono concluse alla

sommità da una croce in ferro.

La copertura,

con manto in tegole marsigliesi

presenta numerosi spioventi, ad altezze differente ed in corrispondenza delle

divisioni interne dell'edificio.

Torre

civica - La

Torre civica, di proprietà comunale, è collocata a lato sinistro della

chiesa. È detta anche Torre dell'orologio per la presenza di quattro orologi,

disposti su ognuna delle facce della torre, che suonano ad ogni ora con dei

rintocchi. Il monumento svolge anche la funzione di campanile della

concattedrale, poiché dotato di quattro campane (che

appartengono alla parrocchia poiché erano collocate nel campanile della

vecchia chiesa madre del XIX

secolo).

Torre

civica - La

Torre civica, di proprietà comunale, è collocata a lato sinistro della

chiesa. È detta anche Torre dell'orologio per la presenza di quattro orologi,

disposti su ognuna delle facce della torre, che suonano ad ogni ora con dei

rintocchi. Il monumento svolge anche la funzione di campanile della

concattedrale, poiché dotato di quattro campane (che

appartengono alla parrocchia poiché erano collocate nel campanile della

vecchia chiesa madre del XIX

secolo).

La torre venne

realizzata nel 1954 ed

ebbe notevoli difficoltà di costruzione, data l'altezza del manufatto di 40

metri e poiché il sottosuolo era composto da terreni superficialmente

sciolti. Pertanto il direttore dei lavori, l'ingegnere Francesco De Luca,

progettò una palificazione di 81 pali in cemento compresso, affondati nel

terreno per una quota che andava da 5 a 23 metri.

La suddetta palificazione

venne sormontata da un massiccio telaio in calcestruzzo che formò la

piattaforma sopra la quale venne innalzata la torre. Il costruttore dell'opera

fu il cavaliere Annunziato Seminara.

La

torre avente tutte e quattro facce uguali, inizia con una zoccolatura bugnata,

sopra la quale sono collocate delle trifore con archi

a tutto sesto. Nella parte

centrale disposti come detto i quattro orologi e, nella parte superiore, vi

sono delle aperture in archi

a sesto acuto nella

zona di alloggio delle campane. Infine, nella sommità della torre vi è un

tamburo poligonale sopra il quale è collocata la copertura cuspidata conclusa

alla sommità da una croce in ferro.

La

Torre civica è attualmente la costruzione più alta della città di Palmi,

ed una delle più alte della Calabria.

Interno

- Al

suo interno la concattedrale è

suddivisa in tre navate rettangolari

scandite da arcate a

tutto sesto definite

da due file di otto colonne doriche quadrangolari.

Dalle navate laterali si aprono, all'incrocio con il transetto,

due absidi laterali

corrispondenti alle

cappelle consacrate, rispettivamente, a san

Nicola ed al Sacro

Cuore di Gesù. L'abside

ottagonale che conclude la navata centrale, alle spalle dell'altare

maggiore, funge da

deambulatorio. All'incrocio

tra la navata centrale ed il transetto è

collocata la cupola ottagonale

priva di finestrature. Dalla navata destra è raggiungibile la cappella della

Madonna della Lettera.

Le

tre navate, fino al transetto compreso, corrispondono all'aula,

mentre il presbiterio, rialzato di tre gradini rispetto al resto dell'edificio, è collocato nel coro,

avente anch'esso larghezza pari a tutte e tre le navate.

Navata

destra - La parete

laterale della navata

risulta scandita verticalmente da pilastri che sorreggono arcate

a tutto sesto e che

la suddividono in sei campate prima

del transetto, più altre

due successive allo stesso. In ogni campata è collocata una stretta monofora.

La navata risulta divisa da quella centrale sempre da pilastri sormontati da

archi a tutto sesto.

Partendo

dall'ingresso, nella prima campata è collocata una base

processionale (2000)

in legno e

argento, con la quale viene portato in processione il quadro di Maria

Santissima della Sacra Lettera.

La parte lignea del fercolo venne

realizzato dall'artigiano ebanista Giuseppe Arcuri (con pigmentazione

cromatica ad opera di Rosaria Raco) mentre i bassorilievi argentei furono

realizzati dai fratelli Vincenzo e Giuseppe Simonetta.

Nella

terza campata è posizionato un dipinto,

in olio su tela,

raffigurante Sant'Anna e Maria

bambina (1937),

opera del sacerdote Vincenzo

Pugliese.

Nella

quarta campata è collocato un dipinto,

in olio su tela,

raffigurante San

Francesco d’Assisi che abbraccia Gesù

crocifisso e angeli (1935),

realizzato anch'esso da Vincenzo Pugliese.

Nella

quinta campata si trova un gruppo

scultoreo rappresentante San

Giuseppe e Gesù bambino (XVIII

secolo), in legno scolpito

e dipinto, opera di scuola

calabrese.

Nella

sesta e ultima campata prima del transetto è

posizionato l'ingresso laterale della concattedrale, che conduce all'esterno.

Nella

prima campata dopo il transetto è

posizionato un dipinto,

in olio su tela,

raffigurante la Madonna

del Rosario, mentre nella seconda è invece posto l'accesso alla cappella

della Madonna della Lettera.

Addossata

alla parete di fondo della navata è collocata una fonte

battesimale in marmo con

coprifonte in legno intagliato,

alle cui spalle è posto un dipinto raffigurante il Battesimo

di Gesù operato da San

Giovanni Battista (XX secolo).

Completano

le opere d'arte della navata alcune Stazioni

della Via Crucis (XX

secolo), in legno

intagliato

e oleografia su

tela, opera di artisti locali.

Completano

le opere d'arte della navata alcune Stazioni

della Via Crucis (XX

secolo), in legno

intagliato

e oleografia su

tela, opera di artisti locali.

Il soffitto della

navata è formato da volte

a crociera, ognuna in

corrispondenza di una campata, mentre la pavimentazione è

in seminato veneziano.

Navata

sinistra - La parete

laterale della navata

risulta scandita verticalmente da pilastri che

sorreggono arcate a

tutto sesto e che la

suddividono in sei campate prima del transetto,

più altre due successive allo stesso. In ogni campata è collocata una

stretta monofora.

La navata risulta divisa da quella centrale sempre da pilastri sormontati da

archi a tutto sesto.

Partendo

dall'ingresso, nella seconda campata è posizionato un Crocifisso (XX

secolo), realizzato in legno e bronzo fuso,

opera di bottega calabrese.

Nella

terza campata è collocato un confessionale in legno.

Nella

quarta campata è posizionato un dipinto,

in olio su tela,

raffigurante San

Giuseppe e Gesù

bambino (1899), realizzato

dal pittore palmese di scuola napoletana Domenico

Augimeri. La tela è

considerata una delle principali opere dell'artista.

Nella

quinta campata si trova un gruppo

scultoreo rappresentante Maria

Santissima Assunta e angeli (XVIII

secolo), in legno di

tiglio scolpito e

dipinto, opera di scuola dell'Italia

meridionale, probabilmente

attribuibile allo scultore Domenico

De Lorenzo.

Nella

sesta e ultima campata prima del transetto è

posto un secondo confessionale in legno.

Sulla

seconda campata dopo il transetto è posta la porta d'accesso alla sacrestia mentre

sulla parete di fondo della navata è collocato un quadro contenente un antico stendardo appartenente

alla soppressa confraternita

del Santissimo Sacramento.

Completano

le opere d'arte della navata alcune Stazioni

della Via Crucis (XX

secolo), in legno intagliato

e oleografia su

tela, opera di artisti locali.

Il soffitto della

navata è formato da volte

a crociera, ognuna in

corrispondenza di una campata, mentre la pavimentazione è

in seminato veneziano.

Navata

centrale - Nella controfacciata è

posta, in corrispondenza dell'ingresso principale, una bussola.

La

navata risulta divisa da quelle laterali, come detto, da pilastri sormontati

da archi a tutto

sesto. All'incrocio con il transetto si

apre invece un arco

trionfale. Al livello

superiore la navata presenta pareti

laterali che

ripropongo una stretta monofora per

ogni campata.

Salendo

sopra il presbiterio,

nella navata centrale è collocato l'altare

maggiore, realizzato dal

maestro Alfarone. L'opera,

in marmo bianco policromo intarsiato,

presenta tre pinnacoli alla

cui cima sono posti ornamenti vegetali, ed un'edicola.

Nel pinnacolo centrale è raffigurato, in bronzo,

il simbolo dell'Agnus Dei. All'interno

dell'edicola è

esposta un'icona antica

di Maria

Santissima della Lettera con il Bambino (1774), realizzata

in metallo laminato

e legno scolpito

e dipinto a olio. Il quadro è opera di autore sconosciuto, probabilmente di

scuola messinese. Ai

due lati l'altare presenta due aperture ad arco

acuto, che conducono

all'interno dell'edicola, chiuse da sportelli in ferro battuto e dipinto. Di

fronte l'altare sono collocati una mensa e

un ambone in

marmo (1965).

La parete

di fondo, nella parte

alta, presenta una trifora mentre

nella parte bassa, dietro l'altare

maggiore si apre al

deambulatorio.

Il soffitto della

navata è formato da volte

a crociera, ognuna in

corrispondenza di una campata mentre la pavimentazione è

in seminato veneziano nell'aula

e in marmo bianco

sul presbiterio.

Transetto

- Il transetto si

sviluppa trasversalmente a tutte e tre le navate e

risulta scandito da pilastri cruciformi. Alle

estremità presenta delle pareti con,

nella parte alta, una trifora centrale

e, nella parte bassa, le aperture delle cappelle dedicate al Sacro Cuore di

Gesù e a San Nicola. Le uniche opere d'arte collocate nel transetto

corrispondono alle restanti Stazioni

della Via Crucis (XX

secolo), in legno intagliato

e oleografia su

tela, opera di artisti locali.

Il pavimento del

transetto risulta in seminato

veneziano, mentre il

soffitto è formato da volte

a crociera ad

eccezione dell'incrocio con la navata centrale, nel quale si innalza una cupola ottagonale

priva di finestre. Al centro della cupola risulta posizionato un

lampadario a corona (XX

secolo) in ferro

battuto e dipinto.

Cappella

del Sacro Cuore di Gesù

- All'estremità

destra del transetto è collocata un'abside a

pianta poligonale, nella quale si trova la cappella consacrata

al Sacro Cuore di Gesù.

Le pareti dell'abside

sono, nella parte bassa, rivestite in mattoni faccia

a vista e dispongono di quattro monofore,

una per lato. Centralmente è posto l'altare

laterale del Sacro

Cuore di Gesù (XX secolo),

realizzato in marmo bianco

e grigio scolpito da maestranze locali,

con sportello di tabernacolo in metallo raffigurante

la Risurrezione di

Gesù. Sopra l'altare

sono posizionate, alle due estremità, due statue di angeli reggi-candelabro mentre

centralmente è collocata un'edicola in muratura intonacata,

staccata dal resto dell'altare, contenente una statua del Sacro

Cuore di Gesù (XX secolo),

realizzata in gesso modellato

e dipinto.

L'abside

presenta una pavimentazione in marmo e

risulta separata rispetto all'aula da

un cancello di balaustra in ferro

battuto e dipinto (XX

secolo), opera di bottega calabrese.

La copertura è formata invece da una semi-cupola che

presenta policromi affreschi con

figure angeliche,

ad opera di Vincenzo

Pugliese.

Cappella

di San Nicola di Bari - All'estremità

sinistra del transetto è collocata un'abside a

pianta poligonale, nella quale si trova la cappella consacrata

a San Nicola di Bari, patrono di Palmi

e compatrono della diocesi

di Oppido Mamertina-Palmi.

Le pareti dell'abside

sono, nella parte bassa, rivestite in mattoni faccia

a vista e dispongono di quattro monofore,

una per lato. Centralmente è posto l'altare

laterale di San

Nicola di Bari (1937), realizzato

in marmo bianco

e grigio scolpito da maestranze locali,

con sportello di tabernacolo in

metallo raffigurante l'Agnus

Dei. Sopra l'altare

sono posizionate, alle due estremità, due statue di angeli reggi-candelabro mentre

centralmente è collocata un'edicola in muratura intonacata,

staccata dal resto dell'altare, contenente una statua di San

Nicola di Bari (XIX secolo),

realizzata in legno scolpito

e dipinto e opera di scuola dell'Italia

meridionale. La

statua è stata restaurata nel 2018 dall'architetto

Amedeo Lico della Bretia Restauri di Rogliano, a seguito di raccolta di fondi

effettuata dal "Comitato Festeggiamenti Patronali di San Nicola".

Le pareti dell'abside

sono, nella parte bassa, rivestite in mattoni faccia

a vista e dispongono di quattro monofore,

una per lato. Centralmente è posto l'altare

laterale di San

Nicola di Bari (1937), realizzato

in marmo bianco

e grigio scolpito da maestranze locali,

con sportello di tabernacolo in

metallo raffigurante l'Agnus

Dei. Sopra l'altare

sono posizionate, alle due estremità, due statue di angeli reggi-candelabro mentre

centralmente è collocata un'edicola in muratura intonacata,

staccata dal resto dell'altare, contenente una statua di San

Nicola di Bari (XIX secolo),

realizzata in legno scolpito

e dipinto e opera di scuola dell'Italia

meridionale. La

statua è stata restaurata nel 2018 dall'architetto

Amedeo Lico della Bretia Restauri di Rogliano, a seguito di raccolta di fondi

effettuata dal "Comitato Festeggiamenti Patronali di San Nicola".

L'abside

presenta una pavimentazione in marmo e

risulta separata rispetto all'aula da

un cancello di balaustra in ferro

battuto e dipinto (XX

secolo), opera di bottega calabrese.

La copertura è formata invece da una semi-cupola che

presenta policromi affreschi raffiguranti angeli musicanti,

ad opera di Vincenzo

Pugliese.

Deambulatorio

- L'ultima abside,

che si apre a conclusione della navata centrale dietro il presbiterio e

l'altare maggiore, anch'essa a pianta poligonale, svolge la funzione di deambulatorio.

In

questa parte della chiesa è conservata una statua in legno scolpito

e dipinto di Sant'Elia

profeta (seconda

metà del XVIII

secolo), opera

della scuola di Giuseppe

Sammartino e un

ritratto, dipinto in olio

su tela, di monsignor Valentino

Marino (XX secolo),

opera di scuola dell'Italia

meridionale.

La pavimentazione è

in marmo,

le pareti verticali presentano una monofora per

ogni lato e la copertura è

formata da una volta

a botte.

Cappella

della Madonna della Lettera -

La cappella,

restaurata e ristrutturata nel XXI

secolo, è

a pianta rettangolare e risulta accessibile da una porta posizionata

nell'ultima campata della navata destra. La cappella è consacrata a Maria

Santissima della Sacra lettera e conserva la reliquia mariana del Sacro

Capello. Questa reliquia

è posta all'interno di un reliquiario (XVIII

secolo), realizzato da

bottega dell'Italia

meridionale, a sua volta

collocato dentro una teca, inaugurata il 29 agosto 2009 e

addossata alla parete

laterale destra della

cappella. L'opera è stata progettata dell'architetto Carmelo

Bagalà ed è

adornata da un bassorilievo dell'artista Maurizio

Carnevali. Sopra la

teca è posizionato un dipinto,

in olio su tela,

raffigurante Maria

Santissima della Sacra Lettera (XVIII

secolo).

La pavimentazione della

cappella è in ceramica mentre

il soffitto presenta

una copertura piana

costituita da un solaio in cemento

armato.

Pag. 2

Pag. 2