|

Nella

zona orientale del territorio agrigentino, a 25 km dal capoluogo sorge Naro,

città che ha avuto grande impulso architettonico con il Barocco e le cui

testimonianze artistiche presenti oggi in città la collocano tra le più

interessanti città barocche dell'isola.

Una

delle città più antiche e pittoresche della Sicilia, dove la cultura

araba-normanna si è incontrata dando vita, nell'arte e nell'architettura,

ad opere di altissimo pregio. Dall'alto del suo monte, a quasi 600 m.s.m.

circondato per tre lati dal fiume omonimo, e con la lussureggiante Valle ai

suoi piedi, Naro doveva certamente aver affascinato i viaggiatori del

passato (Al Idriss, Ibn Gybayr, Jean Houel). Si può immaginare di

affacciarsi da un grande balcone naturale aperto sulla "Valle del

Paradiso" e sul "Mare Nostrum".

La

sua posizione elevata, naturalmente protetta, la hanno resa un luogo

particolarmente ambito. Le sue origini millenarie hanno dato vita, nel corso

dei secoli, alla leggenda ed al mito. Secondo alcuni studiosi e fra essi

Filippo Cluverio, Paolo Orsi, Fra Saverio Cappuccino, Paolo Castelli e

Salvatore Pitruzzella, rifacendosi alle testimonianze archeologiche

rinvenute in alcune parti del territorio di Naro (serra di Furore,

Dainomeli, San Gaetano, Ragamè e Castellaccio), ci viene attestata

l'esistenza di insediamenti umani in epoche remotissime (prima età del

bronzo). Notizie meno incerte, è quella che vuole Naro fondata dai Sicani

con il nome di Indara.

Altra

ipotesi leggendaria, ma suffragata da alcune fonti, è quella che ritiene

essere stata in Naro l'antico "AGRAGAS JONICUM" (680 a.C.),

colonia della greca Gela, otto anni dopo la sua fondazione (688 a.C.) e

cento anni innanzi Agrigento (AGRAGAS DORICUM 580 a.C.). E' certo comunque

che le origini della Città precedono l'onda della penetrazione fenicia e

greca e, naturalmente, l'occupazione romana.

L'ipotesi

più probabile ed accettata da molti senza contrasti, è quella che vuole

essere stato in Naro il Castello di Mothyum o Mòtyov, di cui parla Diodoro

, assalito e preso a tradimento da Ducezio di Nicea (odierna Noto), re dei

Siculi, nel 452 a.C. e riconquistato dagli Agrigentini l'anno dopo (451

a.C.). Una fortezza posta in cima al colle e custodita da un presidio

agrigentino, tra quelle volute da Falaride, tiranno di Agrigento (570-555

a.C.) a presidio del suo vasto territorio, situata lungo il tragitto

Agrigento-Gela, mentre la città continuò a chiamarsi Akragas Jonicum fino

al tempo del tiranno Fintia (276 a.C.), che volle che tutto il sito fosse

chiamato Mothyum, come il Castello. Ciò è avvalorato anche dalle

innumerevoli monete trovate del periodo greco e da vario materiale

archeologico dell'epoca.

Altri

farebbero derivare la sua origine dai Fenici ed il suo toponimo dal fenicio

"NAHAR", che vuol dire "fiamma", poiché dicono essere

stata in quel colle una vedetta, donde per mezzo di fiamme

"ammonivasi" le genti d'intorno a guardarsi dalle insidie dei

nemici. Naro, infatti, nel 406 a.C. entra a far parte del dominio punico e

sotto Caratagine, faceva parte di una rete di collegamento di vedette, che

andava da Licata a Selinunte.

Ma

l'ipotesi più suggestiva resta quella che identifica Naro con Camico, dal

fiume che le scorreva vicino, la mitica Città costruita da Dedalo, il

divino architetto del labirinto di Creta, per Cocalo, leggendario re dei

Sicani, e dove Cocalo trasportò la sua reggia ed i suoi tesori. A questo

punto Camico sorgeva vicino Acragante, separate l'una dall'altra dal fiume.

Presa a tradimento, distrutta e rasa al suolo nel 256, dai Romani durante la

prima guerra punica, gli abitanti che scampano si rifugiano nella vicina

Inico, alla quale alternarono il nome Inico o Indara in Naro o che così

chiamarono a ricordo del maestro di Dedalo, che si chiamava NARO, come dice

Pausania (Periegesi) e Diodoro Siculo. Ma l'opinione più diffusa è che

Naro, fabbricata sull'altezza di un monte, prenda la sua origine dai

Saraceni, che le diedero nome Nar - che secondo il loro idioma vuol dire

fiamma (Nar-Urbs ignisFulgentissima), volendo con ciò alludere a quei segni

che in tempo di guerra si facevano con fiaccole sulla vetta dei di lei

monti. E ciò è errato perché Naro all'epoca della conquista araba

(Berberi) era già un fiorente casale, con un castello importantissimo, che

formava uno dei centri di strategia con Sutera, Cammarata, Castronovo e

Castrogiovanni e Butera.

La

dominazione araba durò fino a quando nel 1086 l'ultimo emiro di Naro, Al

Qasim ibn-Hammùd, si arrese al Conte Ruggero, che dopo aver conquistato il

25 luglio Agrigento, con una manovra lampo espugnava tutte le fortezze

intorno Agrigento, comprese Naro, Ravanusa, Muculufa, Bifara e Licata. La

leggenda narra che il Conte fece uccidere tutti gli uomini validi...ed ecco

perché nel territorio di Naro esistono molte belle donne con gli occhi

verdi o azzurri. Naro, pertanto, ha avuto parecchi nomi nel corso dei

millenni Agragante, Agragas Jonicum, Inico, Indara, Camico, Nahar, Mothyum,

Corconia, Nar.

Durante il

periodo romano la città, che probabilmente portava il nome di Carconiana,

acquisisce una vocazione agricola che ne caratterizzerà la storia dei

secoli successivi.

Nel suo

territorio esistono resti di insediamenti paleocristiani, in particolare

delle catacombe, e di ville

romane. In territorio di Naro nacque San

Gregorio vescovo d'Agrigento.

Della

storia della città durante il periodo bizantino non si hanno molte notizie,

sicuramente il centro urbano conosce un periodo di sviluppo e prosperità

dopo la conquista araba avvenuta nell'839 ad opera dell'emiro Ibn

Hamud, saranno proprio gli arabi ad intuire l'importanza strategica

del centro urbano, in ottima posizione per controllare il territorio

circostante da sfruttare con l'agricoltura ed al centro dei commerci poiché

lungo la strada di collegamento fra Agrigento e Catania.

La città durante il periodo arabo venne dunque ampliata e fortificata e

permise all'emiro Ibn Hamud di resistere alla conquista normanna fino al 1086,

quando Naro, dopo quattro mesi di assedio, cadde ad opera del Conte

Ruggero, ben quattordici anni dopo la conquista di Palermo.

Lo stesso Conte Ruggero, poco dopo la conquista della città trasformò la

moschea in chiesa Madre stabilendovi il decanato della diocesi

di Girgenti.

Con gli svevi, venne nominata città parlamentare e

chiamata "Fulgentissima" da Federico

II di Svevia, che le diede tale titolo nel parlamento di Messina del 1233 annoverandola

fra le 23 Regie o Parlamentarie del Regno

di Sicilia. Ogni città demaniale del regno venne posta a capo di una comarca,

suddivisione che si mantenne fino al 1793,

quando le comarche vennero sostituite dai distretti e il territorio di Naro

fu smembrato e inserito nel distretto di Girgenti.

La comarca di Naro comprendeva gli attuali territori di Canicattì,

Sommatino, Delia, Camastra, Grotte, Racalmuto, Castrofilippo e Campobello di

Licata.

Nel 1263,

secondo quanto riportato da Fra

Saverio Cappuccino, la città viene dotata di una cinta di mura

fortificate, che però sono probabilmente il rifacimento e ampliamento di

precedenti strutture arabe. Sulle mura vennero originariamente aperte sei

porte: la porta della Fenice, la porta S. Giorgio e la porta

d'Oro (o porta Vecchia) sul versante settentrionale, la porta di

Girgenti e la porta dell'Annunziata sul versante meridionale, la porta di S.

Agostino ad ovest.

Una settima porta venne aperta a sud-est nel 1377: la

porta di Licata. Prendendo parte ai Vespri

siciliani la città si libera dai francesi con una sanguinosa

rivolta che si conclude il 3 aprile 1282 con

l'uccisione del governatore Francesco

Turpiano e di tutti i francesi a guardia del castello. Naro

deciderà allora di reggersi da sola sotto la guida del governatore francese Ognibene

Montaperto.

Gli inizi

del secolo

XIV sono un periodo d'oro per la città, sotto la castellania di Pietro

Lancia la rilevanza politica della città cresce a tal punto che

il re Federico

III d'Aragona promulga dal castello

di Naro i 21 capitoli per il buon governo delle città nel 1309

(nel 1324 secondo alcuni studiosi). Seguirà a questo periodo una

decadenza economica causata da mezzo secolo di lotte interne, decadenza che

verrà superata a partire dal 1366 quando

la città passa a Matteo

Chiaramonte ed inizierà così un intenso periodo culturale ed

artistico durante il quale viene costruita la chiesa di Santa Caterina,

viene definito l'Oratorio di S. Barbara, si amplia il castello e

probabilmente viene anche restaurata ed ingrandita la matrice che

sul finire del secolo ottiene il titolo di Duomo da re Martino

il Giovane.

Fino al

1492, anno in cui fu emessa l'ordinanza di bando degli Ebrei dalla Sicilia

emanata da Ferdinando

II d'Aragona, Naro ospitò una comunità

ebraica.

Ottenne il

titolo di città nel 1525 quando,

per petizione presentata al Real Parlamento di cui Naro occupava il 18º

posto del braccio demaniale dal magnifico naritano Don

Girolamo D'Andrea, si vide concedere tale titolo (fino ad allora si

chiamava "terra del demanio di Naro") da Carlo

V, che per mezzo del suo viceré, il Duca di Monteleone concesse alla

città anche il privilegio del Mero e Misto Impero, autorizzandola

quindi ad esercitare giustizia civile e penale da sé (di tale privilegio

godevano all'epoca solo Palermo e Messina in

tutta la Sicilia).

Nel 1615 venne

nominata capo comarca dal Parlamento Generale svoltosi a Palermo.

Nel 1645 ottenne

anche il privilegio del Bussolo Senatorio (da qui la sigla S.P.Q.N.

nello stemma della città), tramite il quale i giurati e i patrizi venivano

eletti ogni anno direttamente dal consiglio cittadino e i primi prendevano

il titolo di senatori. Il XVII e

il XVIII

secolo rappresentano un periodo di particolare splendore per la

città durante il quale i diversi ordini monastici presenti costruiscono o

rinnovano diverse chiese e monasteri che caratterizzano il tessuto urbano

della città attuale.

Il 4

febbraio del 2005 il comune è stato colpito da una frana che ha messo in

pericolo gran parte del centro storico. Circa 70 abitazioni sono state

dichiarate inagibili, diverse sono state abbattute. Centocinquanta persone

sono state sfollate in abitazioni di fortuna.

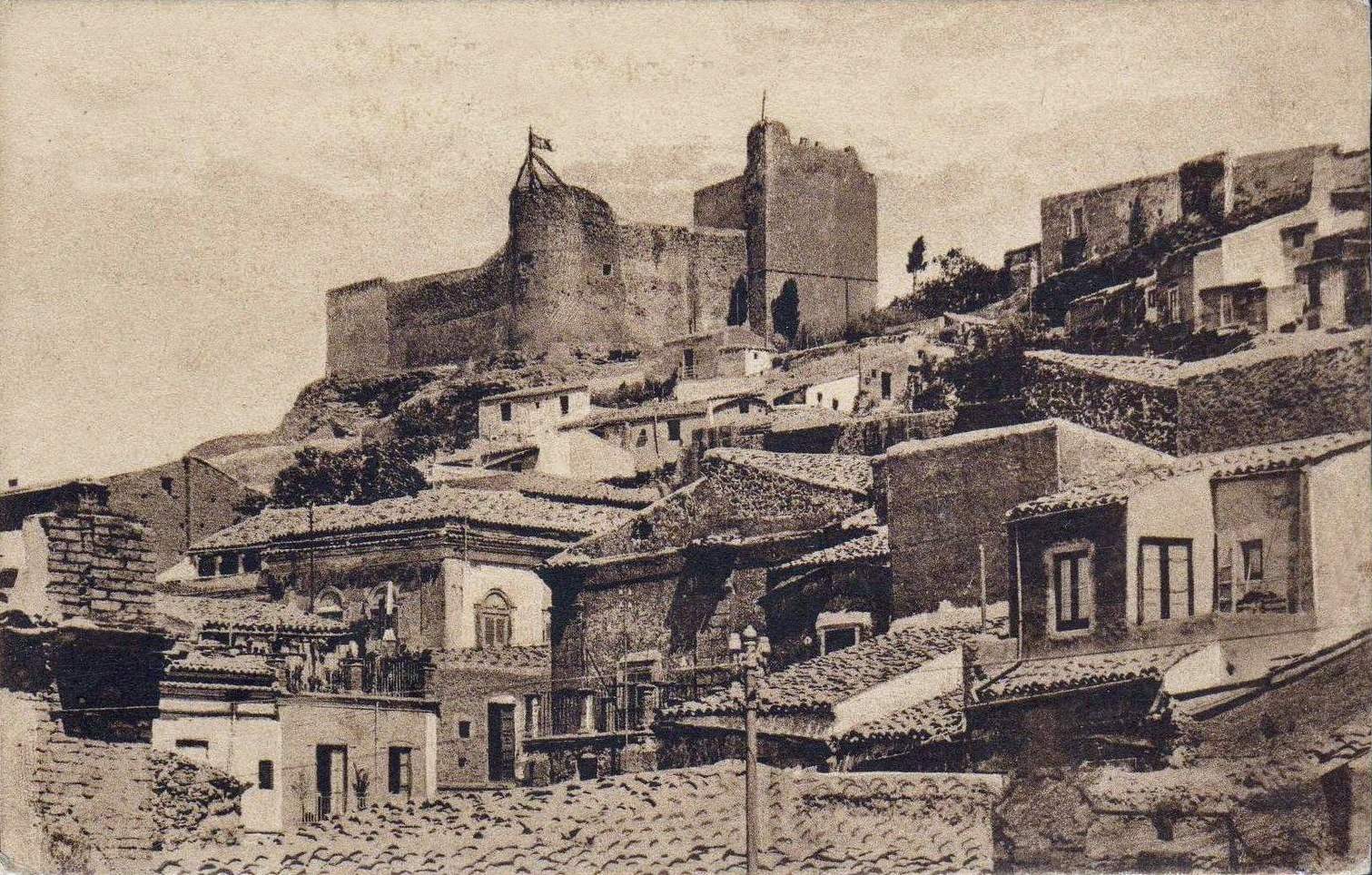

Castello

chiaramontano

È

forse il monumento più famoso di Naro, la cui storia s'identifica con le

sue vicissitudini. Si può affermare che il castello è la stessa ragione

d'essere della Città, perché senza di esso, forse, Naro non sarebbe stata

una realtà od il suo divenire avrebbe avuto altre manifestazioni.

Il

sito fu certamente scelto non solo per le sue caratteristiche di

difendibilità, ma per quelle connesse con il controllo dell'ampia e ferace

vallata. Per cui, sotto gli Arabi prima e sotto i Normanni ed i Chiaramonte

dopo, il Castello assunse non solo la difesa militare limitata alle esigenze

locali, ma anche quello d'elemento fondamentale per la struttura e

l'organizzazione territoriale di un vasto comprensorio inserito, in altre

parole, nel sistema di controllo dell'isola, quale presidio territoriale

strategico.

Tale

posizione, mantenuta ed accresciuta nei secoli, fece sì che Naro, crogiolo

di civiltà, di storia e d'arte, ed il suo Castello diventasse teatro

d'importanti avvenimenti, alcuni dei quali hanno perfino inciso sulla storia

dell'Isola. Imponente nel suo profilo di pietra gialla, il Castello sembra

vigilare ancora oggi sia sulle vecchie case dell'antico "borgo",

quasi accucciate sotto le possenti ali del vecchio Maniero, sia sugli

edifici della parte nuova della Città evocando, immoto testimone, immagini

che conservano intatto il sigillo del tempo.

Percorrendo

il lastricato della via Archeologica che inizia dirimpetto al convento delle

Suore di Carità od ascendendo la spettacolare scalinata completa di n. 156

scalini, realizzata nel 700, antistante il Duomo Normanno, si giunge ai

piedi del "Mastio-Dedalico", com'era anche chiamato in epoca

lontana, poi detto comunemente dei Chiaramonte, dal nome dell'antica e

nobile famiglia che governò Naro per più di un secolo, discendente da

Federico Chiaramonte dei Clermont di Piccardia d'Auvergen, che aveva sposato

Marchisia Profolio dei Signori di Ragusa e Conti di Caccamo.

Secondo

alcuni storici e fra essi Pancrazio, Polieno, Frontino e Placido Palmeri, la

suo origine è leggendaria. È collocato nell'età di Cocalo, il mitico re

dei Sicani, di cui era la primitiva fortezza. Secondo

alcuni storici e fra essi Pancrazio, Polieno, Frontino e Placido Palmeri, la

suo origine è leggendaria. È collocato nell'età di Cocalo, il mitico re

dei Sicani, di cui era la primitiva fortezza.

Quel

che è certo che preesisteva alla conquista degli arabi, che lo ingrandirono

e lo fortificarono. Ospitò varie volte Federico II d'Aragona, che nel 1330

vi fece aggiungere la massiccia torre quadrata, alta m. 21 e larga per ogni

facciata m. 13, come testimonierebbe lo stemma araldico della Casa Aragonese

sul lato occidentale della facciata.

Fu

rimaneggiato in epoca chiaramontana, quando Matteo Chiaramonte ottenne la

Signoria di Naro. Sembra che nel periodo arabo le dimensioni del castello

siano state più estese, fino ad arrivare al Vecchio Duomo, allora moschea,

con un ampio circuito di mura che arrivava alla casa del conte Arrigo Rosso

di San Secondo, vicino la porta Vecchia e, si dice, che poteva ospitare una

guarnigione d'otto mila uomini.

Pare

che nell'anno 828 sia stata sede dell'emiro Salem, il fondatore di Salemi,

messo a governare con mille uomini dall'emiro Abu Dekak, che aveva già

conquistato Naro nel marzo dell'828 e nell'anno 829 dall'emiro Abd Allàh el

Chalid ben Jshak. Ed, in seguito dall'emiro Ibn Al Abbas, che talvolta

ricusò il denaro e volle piuttosto uomini, del Kaid Alì-Ibn-Hawwas. Dal

1081 al maggio 1089 rimane sotto la signoria di Ibn-el-Werd, Signore di

Girgenti, Siracusa, Noto e Catania.

Le

cronache dicono di lui che scannò i prigionieri e fin le suore di un

convento trasse nello harem di Siracusa. Lo spavaldo arabo muore, annegato,

combattendo contro il Gran Conte.

A

questi succede l'emiro Al Qasim ibn-el-Hamud, l'ultimo Signore arabo di

Naro. Anticamente isolato in un pianoro, domina tutta la città e la ferace

vallata.

Munito

d'alte mura, si articola intorno ad un ampio cortile non accentrato e tutto

intorno una serie di vani, un tempo adibiti a scuderie ed abitazioni degli

armigeri.

È

costruito con elementi decorativi in pietra da taglio a faccia vista. La

torre quadrata rivestita con accurato paramento murario in conci squadrati,

presenta sul lato nord-est due belle bifore archiacute, le cui due colonnine

di marmo sono state sottratte, con grave danno, perché, uniche finestre di

epoca chiaramontana della prima metà del trecento, poggiate su una grossa

cornice, che delimita i due ordini.

A

mezzo di una scala rampante ed attraverso un bellissimo portale ogivale,

artisticamente decorato con motivi chiaramontani, si accede al Salone della

Torre, in altre parole alla cosiddetta Sala del Principe o dei Baroni,

illuminata dalle bifore succitate, con copertura a botte a sesto acuto,

formata da blocchetti di pietra arenaria, proveniente da una cava, da

qualche tempo abbandonata, esistente in contrada Donato, rinforzata da un

arco mediano traverso, sistemato su pilastri semicircolari a base

semiottagonale e capitelli floreali.

Sopra

di questa, salendo per una scala di pietra, vi è un porterra, ornato di

muraglia merlata, ove nell'angolo di levante e mezzogiorno, vi era una

garitta di guardia, la cui veduta si estendeva dall'Etna al mare Africano di

Sciacca e tutt'intorno quasi all'infinito. Dichiarato Monumento Nazionale

nel 1912 per opera del Comm. Dr. Domenico Riolo, per parecchi anni è stato

adibito a carcere mandamentale.

Il

castello è attualmente visitabile e presenta al suo interno la Mostra

permanente dell'abito d'epoca "Vento di donne", raccolta di

abiti (per lo più femminili) e accessori di fine Ottocento e inizio

Novecento.

Al

suo interno è stata recentemente ospitata la mostra itinerante Il

genio di Leonardo, raccolta di riproduzioni di opere del maestro

toscano Leonardo

da Vinci. La mostra,

curata dall'associazione Anthropos, è stata inaugurata il 28 marzo 2009.

Il

fantasma del Castello - Come

ogni castello che si rispetti anche questo di Naro ha i suoi ricordi di

sangue e di delitti. Un'antica leggenda narra di Madonna Giselda, la

castellana dalle chiome nere e dagli occhi azzurri, che innamoratasi del

proprio paggio Beltrando ebbe un tragico destino. In una notte di luna

piena, mentre Beltrando le cantava sulla terrazza il suo amore,

accompagnandosi con le dolci note del liuto, furono sorpresi dal geloso

marito, Pietro Giovanni Calvello allora Signore di Naro:

- Silenti

nubi che nel ciel vagante,

- bianche

come barchette in alto mare,

- a

quel meta ne tende il vostro andare,

- lontano,

lontano, e dal zefero portate?

- Squallido

tutt'intorno è l'immenso,

- romito

il colle e triste la paura,

- che

mette all'alma un senso di paura.

- Il

picciol fiume scorre terso terso,

- e

i rai riflette de la fredda luna

- che

in alto e fra le stelle guarda e tace

- Il

mondo senza speme e senza pace,

- cadono

scialbe le foglie ad un ad una,

- lente

ed avvizzite giù nella foresta.

- Così

… l'uman vita passa mesta…

Il

giovane paggio fu ucciso e gettato dall'alto della torre. Giselda, richiusa

in una fredda e buia cella, si lasciò morire di fame e di dolore.

Dice

la leggenda che, ancora oggi, nelle notti chiare d'autunno un bianco

fantasma di donna vaga sulla terrazza del castello: è madonna Giselda alla

ricerca dell'amato Beltrando. E quando si siede nel vano di una merlatura a

contemplare il creato, un usignolo sale dai sottostanti giardini e, fattele

appresso, con melodiosi gorgheggi canta una struggente e dolorosa canzone.

E

la gente, ricordando questa tragica storia d'amore con commossa fantasia,

narra ancora oggi di un bianco fantasma di donna, che nelle notti chiare di

luna, vaga perdutamente sugli spalti del castello alla ricerca dell'amato

Bertraldo.

Reggia

di Cocalo, "Castellaccio" Reggia

di Cocalo, "Castellaccio"

A

circa due chilometri di distanza da Naro, vi è il Castellaccio. Questo

luogo testimonia l’esistenza di un’antica fortezza edificata dai Sicani

nel 1240 a.C. circa; alcuni storici reputano che si tratta di Camico la

capitale del leggendario regno di Cocalo, re dei Sicani. Essa sorge su un

altopiano quadrilungo che regala un panorama strabiliante.

Sono

sopravissute all’intemperie del tempo: degli avanzi di mura ciclopiche,

un’antica scala che forse conduceva alla porta della città e numerose

grotte. Emblematico è la torre, che secondo alcune testimonianze, insieme

alla torre sulla cima di Naro con quella che era situata sul colle

Caravello, costituivano le cosiddette ‘tre torri’ rappresentate sullo

stemma della città di Naro, anche se altri fonti credano che lo stemma

rappresenta le torri presenti nella mira urbiche della città di Naro.

Mura

e porte urbane

Naro,

come tutti i comuni del periodo medievale, era chiuso da una cinta di solide

mura merlate, la cui costruzione si fa risalire al 1263. Furono rafforzate

nel 1482 e delimitavano un'area pressoché romboidale.

Nel

suo perimetro erano valide opere di difesa militare, la torre della

collegiata (Duomo), la torre di San Secondo, la torre della Fenice (in

corrispondenza dell'odierna Via Madonna della Rocca) e la Torretta.

L'unico

reperto ben visibile delle mura è la porta Vecchia, che testimonia il

sistema costruttivo realizzato in pietra con arco ogivale ed eleganti

merlature.

La

cinta muraria, di cui il tracciato originale c'è dato da un dipinto del XIV

secolo, conservato nel Santuario di san Calogero, era controllato da sette

Porte, simili alla Porta Vecchia.

Le

porte d'accesso alla Città nella parte alta erano: Porta della Fenice,

Porta San Giorgio (nei pressi del castello), Porta Vecchia (nell'odierna via

omonima) o Porta d'Oro, per il colore delle monete circolanti nel vicino

ghetto degli Ebrei e per il frumento che ne entrava e che proveniva dalle

ricche terre sottostanti, attraverso la reggia trazzera dei Molini, che

metteva in comunicazione Naro e la parte nord-orientale della Comarca.

Molto

importanti sono le porte della zona bassa, perché ognuna immetteva da una

parte verso la campagna circostante, tramite trazzere e dall'altra

immettevano in veri e propri assi stradali.

La

porta Sant'Agostino, ex Porta Palermo, ad Ovest, che mutò nome dopo

l'erezione del Convento agostiniano, che segna l'imbocco della Via

Laudicina, con in fondo il convento dei frati agostiniani, a sud la Porta

Girgenti all'inizio della via Lucchesi in asse con il castello ed il duomo;

Porta Trinità, che nel 1480 muta il nome in porta Annunziata per l'erezione

del nuovo convento e della Chiesa del Carmelo, all'inizio della via Specchi

e la Porta Licata, aperta nel 1377 per volere di Matteo Chiaramonte, segna

l'inizio di quello che dal seicento in poi diventerà l'asse stradale più

importante di Naro, cioè la via Maestra e dei Monasteri, l'odierna via

Dante Alighieri.

Fino

al 1810, nel giorno dell'Ascensione, una singolare processione, che aveva

inizio dalla Chiesa della Madonna della Rocca, percorreva la cinta muraria

per la benedizione delle mura.

Porta

d'Oro

La Porta

d'Oro (o Porta Vecchia) è l'unica rimasta delle sei porte che

permettevano l'accesso alla città di Naro nel

periodo medievale.

La

porta fu edificata insieme alle mura di cinta della città, che delimitavano

un'area romboidale, nel 1263.

Nel 1482 le

mura furono restaurate ma nel XVIII

secolo, venute meno le

funzionalità difensive, furono man mano distrutte. La porta d'oro

rappresenta uno dei pochi tratti della cinta muraria conservatisi pressoché

intatti fino ai giorni nostri. Il suo nome deriva dalla presenza della

dogana e dalla conseguente ricchezza proveniente dai commerci degli ebrei

della locale comunità

ebraica che

proprio vicino a tale porta avevano il loro ghetto e dalla gran quantità di

frumento che, proveniente dalle campagne sottostanti, entrava in città

attraverso tale porta.

La

porta è costituita da un arco a

tutto sesto ed è sovrastata da merli, nei tratti di mura ad essa

circostanti sono state oggi ricavate delle abitazioni.

Duomo

Normanno

Il Duomo

Normanno è un ex luogo

di culto cattolico.

Esso è monumento

nazionale ed è chiuso al culto dal 1867.

Esso

venne edificato nel 1089 ad

opera di Ruggero

D'Altavilla al di sopra di una preesistente moschea araba poco

dopo la conquista normanna di Naro avvenuta nel 1086 e

venne dedicato a Maria

Santissima Assunta dagli Angeli. Venne elevato a Chiesa Madre,

ad opera di Gualtiero

Offmill Arcivescovo

di Palermo, nel 1174,

anno in cui venne abbandonato il rito ortodosso nella Chiesa

di San Nicolò di Bari.

Nel 1266 (la

seconda domenica di maggio) venne consacrato alla Vergine

Annunziata, alla presenza del cardinale Rodolfo, Vescovo

d'Albano e legato apostolico di Papa

Clemente IV, insieme agli arcivescovi di Palermo e

di Bari ed

ai vescovi di Agrigento,

di Mazara e di Patti.

Sul

finire del secolo

XIV ottiene il titolo di Duomo dal re Martino

il Giovane.

Il

portale d'ingresso è di epoca chiaramontana e presenta un caratteristico

arco a sesto acuto poggiato sopra un gruppo di quattordici colonnine,

riccamente modulato ed ornato da zig-zag e palmette.

L'interno

fu totalmente rinnovato in età barocca e mantiene pochi resti della

originaria ornamentazione in stile corinzio, che però può essere rinvenuta

nel cornicione, nelle colonne e nei capitelli.

Si

presenta ad impianto a croce latina con cupola ad intersezione dell'unica

navata con il transetto. L'interno è modulato secondo un ordine di colonne

addossate ai muri della navata, sormontate da cornici da cui si dipartono

dei costoloni trasversali in conci di tufo d'irrigidimento della copertura a

botte, oggi restaurata.

La

chiesa costruita quasi interamente in pietra tufacea, lunga m. 50,60 e larga

m. 9,50, è dotata di corpi laterali aggiunti in successione tale da non

rispettare alcuna simmetria. La

chiesa costruita quasi interamente in pietra tufacea, lunga m. 50,60 e larga

m. 9,50, è dotata di corpi laterali aggiunti in successione tale da non

rispettare alcuna simmetria.

In

particolare nel 1565 vi fu aggiunta, da Bernardo Lucchesi Palli di

Campofranco, la cappella maggiore, dedicata alla Madonna della Catena, un

tempo Patrona della Città di Naro, in cui si trovava una statua, opera di

Gagini, che ora si conserva nella Chiesa Madre, inglobando un'antica torre

araba.

Nel

1771 per volere del vescovo d'Agrigento, Antonio Lanza, fu restaurata dagli

architetti Gaetano e Giuseppe Bennica d'Agrigento e completata dopo 17 anni.

Nel

1788 fu affrescata da due stucchisti palermitani, Emanuele Ruisi ed il

figlio Domenico, mentre mastro Ignazio Citillo ed Amedeo Vella, artisti

naritani, la ornarono d'arabeschi.

La

volta nella parte centrale, prima del crollo, mostrava magnifici affreschi

eseguiti da D. Provenzani, il famoso pittore di Palma di Montechiaro: Maria

Assunta, Aronne con l'incenso, Davide con l'arpa, Mosè con le tavole della

legge, Giosuè in atto di fermare il sole e Giuditta che libera il popolo di

Betulia.

Della

Signoria dei Chiaramonte ci resta il bel portale d'ingresso, restaurato nel

1818, sebbene corroso dal tempo, con il suo caratteristico arco a sesto

acuto, poggiato sopra un gruppo di quattordici colonnine, riccamente

modulato ed ornato a zig-zag e palmette, rappresenta uno degli esempi più

perfetti di raffinatezza e di preziosità formale raggiunta dall'arte

chiaramontana.

Nel

vestibolo della chiesa, sulla destra della porta d'ingresso, una rustica

nicchia trecentesca con arco e linee spezzate. L'interno, totalmente

rinnovato in tarda età barocca mantiene pochi resti della ricca

ornamentazione di stile corinzio originaria, rivelabile ampiamente nelle

colonne, nei capitelli e nel cornicione.

Nell'interno

si poteva ammirare un magnifico affresco del sec.XV (ora presso i locali

della Biblioteca Comunale) che raffigura Maria SS. Assunta in cielo, con

dodici figure denotanti gli apostoli (foto 28).

Manca

la testa della Madonna (b), toltavi con arte da persona del mestiere e che

farà bella mostra di sé in qualche museo di Londra o di Parigi, come

frammemto d'affresco d'Antonello da Messina, come lamenta il Pitruzzella. Fu

chiusa al culto nel 1867 e destinata in seguito a cimitero dei morti di

colera nel 1889 e la maggior parte delle opere d'arte ivi custodite fu

portata in altre chiese. Era sede della Confraternita dello SS.Sacramento,

formata da nobili e sacerdoti, fondata nel 1700, che si mantenne fino alla

metà del 1800, al tempo del Rev.do Priore Francesco Costa. Il Viatico è

ora celebrato dalla Chiesa Madre con una solenne processione.

Santuario

e Chiesa di San Calogero

Il

santurario venne edificato nel 1599 al

di sopra della "grotta" di san

Calogero, dove la tradizione vuole che il santo nero abbia dimorato

per una parte della sua vita. La facciata, più volte ripresa, ha aspetto

barocco. L'ultimo rinnovo risale al 1954.

L'interno è ad unica navata e conserva diversi dipinti fra i quali alcuni

raffigurano san Francesco, la Pietà e san Lorenzo Giustiniani.

Non

si hanno notizie storiche del periodo in cui fu costruita la chiesa di San

Calogero. Si dice, però, che la fondazione della chiesa è stata anteriore

al convento. Pare, infatti, che una chiesa dedicata a San Calogero sia stata

edificata verso il 1436, al tempo di Papa Eugenio IV, mentre il convento fu

fondato dai RR. PP. di San Giorgio in Alga nel 1543, sotto il pontefice

Paolo III.

Il

29 giugno dello stesso anno, la chiesa fu concessa dal vescovo d'Agrigento

P. Pietro D'Aragona e Tagliavia ai PP. RR. di San Giorgio in Alga, essendo

giurati della Città Placido Camastra, Giovan Battista Gueli, Antonio Di

Sazio e Giulio Mazza.

I

RR. PP. di San Giorgio in Alga, chiamati così perché avevano la loro casa

principale nell'isola di San Giorgio in Alga a Venezia, furono fondati

all'inizio del 400' da alcuni nobili fiorentini, abbellirono ed ingrandirono

la chiesa e tennero la medesima ed il convento fino all'abolizione del loro

ordine. Il complesso religioso, quindi, fu acquistato dai RR. PP. Minori

Conventuali di san Francesco (con atto del 4 aprile 1672, rogato dal notaio

Lorenzo Favara), per la somma di cinque mila scudi, con la condizione di

mantenere lo studio di Filosofia e vegliare sul culto del Protettore San

Calogero.

La

chiesa, restaurata varie volte nel 1666, nel 1748 (anno inciso

nell'architrave della porta principale), nel 1819 (fu riportata alla luce la

cripta del Santo), nel 1950 e nel 1957, ad unica navata con profonda abside,

dipinta da D. Bennardino Buongiovanni e da P. Domenico Di Miceli, rispecchia

l'impianto seicentesco.

Dal

santuario, scendendo delle scale, è possibile accedere alla cosiddetta

grotta di San

Calogero, una cappella all'interno della quale è conservata, sopra

l'altare principale, la statua del Santo nero realizzata da F. Frazzatta nel 1556,

e completata dopo la sua morte dalla figlia.

All'interno

della cappella è sepolto il corpo della venerabile suor

Serafina Pulcella Lucchesi, nobile narese alla quale, secondo la

leggenda, il santo apparve in sogno durante la pestilenza che nel '600 colpì

la città per annunciarle che per sua grazia la peste sarebbe presso

cessata.

Nella

parte sinistra della cappella si trova la vera e propria grotta dove il

santo abitò durante la sua vita, al suo interno si trova un affresco

raffigurante il santo inginocchiato in preghiera oltre ad una copiosa

quantità di ex voto lasciati dai fedeli nel corso degli anni.

La

cripta è stata restaurata da Umberto Colonna da Bari, lo stesso artista che

ha dipinto anche la figura di San Calogero in preghiera all'interno della

grotta, mentre è stata indorata da Cocò Schembri, quando fu pure rinnovato

il settecentesco altare da Tito Vaccaro, maestro ebanista, entrambi nostri

concittadini.

Varie

opere, degne di nota, della prima metà del secolo XVIII, si conservano

nella chiesa insieme a numerosi dipinti d'autori anche contemporanei.

Notevole

è la cappella (700) dedicata a Santa Lucia, affrescata con scene della vita

della Santa di Siracusa, l'altare marmoreo del 1444, scolpito a bassorilievo

con l'adorazione del SS. Sacramento.

Ed,

altresì, un Cristo alla colonna, molto curioso, in marmo le cui particolari

venature imitano il sangue sparso sul corpo flagellato, opera di maestranze

trapanasi.

Il

prospetto esterno, forse dovuto a Giovanni Biagio Amico od a Rosario

Gagliardi, mostra i suoi partiti architettonici più rilevanti nella

facciata principale convessa, divisa in duplice ordine, di gusto barocco, in

cui risalta il portale principale d'ingresso in pietra da taglio.

Notevole

è anche il coevo portale laterale secondario, legato a formule rococò,

diviso in due sezioni, l'inferiore fiancheggiato da due colonne per lato,

poggianti su alti piedistalli ed a corpo avanzato rispetto al parametro

murario e terminanti, con raffinati capitelli corinzi, su cui poggia una

cornice, dove si eleva una cappelletta al centro della quale v'è l'affresco

di San Calogero con la cerva ed il cacciatore Arcadio.

Attualmente

la chiesa ed il convento è sede dei P. Guanelliani, che con il loro

costante impegno in campo spirituale e sociale, mantengono l'attività del

Santuario in crescente dinamismo, ultimamente con la lodevole iniziativa

dell'istituzione di una Casa-Albergo in favore degli anziani.

La

festa di san Calogero - Il santuario è meta di molti fedeli che vengono

a ringraziare il Santo per le molteplici grazie ricevute, uno dei modi più

caratteristici di ringraziare il santo consiste nel portare al Santuario

delle forme di pane modellate come le parti del corpo guarite per

intercessione del patrono di Naro, san Calogero è infatti venerato come

santo taumaturgo (che guarisce dalle malattie). Queste forme di pane vengono

benedette dai padri guanelliani e poi distribuite ai fedeli. Il flusso di

persone devote al santo nero si fa più copioso a partire dal 18 maggio,

inizio del mese di san Calogero, e culmina con la festa del 18 giugno,

quando i fedeli trascinano il Santo, posto su una grande slitta detta

straula, per le vie della città tirandolo con delle funi lunghe 200 metri.

Il periodo dei festeggiamenti ha inizio il 15 giugno con

"l'acchianata" del simulacro dalla grotta al santuario e termina

il 25 giugno con la cosiddetta ottava di san Calogero. Durante questi dieci

giorni in città si svolgono diverse manifestazioni artistiche e culturali e

le vie principali sono allestite a fiera e mercato.

Pag.

2 Pag.

2

|