|

Chiesa

di San Francesco

La

chiesa e l'annesso convento di San Francesco, furono fondati di piccole

dimensioni e di povere strutture nel 1229 da Rodorico Palmeri di Naro, dei

Padri Conventuali dell'ordine dei Mendicanti, con Breve Apostolica dal Papa

Gregorio IX, che diede come reliquia un pezzo del cordone, con cui San

Francesco si cingeva la vita, due anni dopo la canonizzazione del

"Poverello d'Assisi", lungo la strada degli allori (oggi Largo

Milazzo) nel sito ove esisteva il "Fondaco delle olive" di grande

importanza strategica poiché al centro del nucleo cittadino, in asse a nord

con il castello ed a sud con la porta di Girgenti.

La

posizione è ideale per un controllo generale di tutta la città e l'Ordine

gradualmente aumenta la sua rilevanza economica e sociale, tanto che alla

fine del secolo XVI i Francescani possederanno ben tre conventi: quello dei

Minori Conventuali, quello dei Minori Osservanti a Santa Maria di Gesù ed

un secondo convento di Minori Conventuali a San Calogero ed, inoltre, nel

secolo XVII promuoveranno l'edificazione di un sobborgo fuori le mura.

Dopo

quasi un secolo, per la povertà delle strutture, il convento fu ricostruito

dalle fondamenta nel 1330 da Giovanni Chiaramonte, allora Signore di Naro.

Subì

varie modifiche nel secolo XVII e XVIII.

Oggi

è Sede del Palazzo di Città, cui si accede dal severo chiostro

settecentesco, con giardino con, al centro, un'artistica fontana e con atrio

interno, costituito da pilastri portanti, con semicolonne addossate su cui

poggiano elegante arcate, ad una sola navata longitudinale, modulata

lateralmente secondo un ordine di paraste addossate alle pareti, su cui,

come una cornice, diparte la volta a botte. Ora si presenta come uno fra i

tipici esempi del primo barocco siciliano, per volontà del P. Francesco

Miccichè, provinciale e guardiano del convento francescano. Oggi

è Sede del Palazzo di Città, cui si accede dal severo chiostro

settecentesco, con giardino con, al centro, un'artistica fontana e con atrio

interno, costituito da pilastri portanti, con semicolonne addossate su cui

poggiano elegante arcate, ad una sola navata longitudinale, modulata

lateralmente secondo un ordine di paraste addossate alle pareti, su cui,

come una cornice, diparte la volta a botte. Ora si presenta come uno fra i

tipici esempi del primo barocco siciliano, per volontà del P. Francesco

Miccichè, provinciale e guardiano del convento francescano.

Ha

nobile facciata in tufo giallino con manieristici intagli di esuberante

gusto spagnolesco, entro un telaio di lesine di tipo cinquecentesco e coppie

di cariatidi, che mostrano un eccentrico effetto plastico - chiaroscurale.

Grande

interesse riveste la parte inferiore con il grande portale, fiancheggiato da

coppie di cariatidi e sormontato dalla nicchia dell'Immacolata.

La

parte superiore adorna da una grande finta finestra e da nicchie, ormai

vuote, entro paraste cinquecentesche, era sormontata da un artistico

orologio a corda fatto collocare nel 1896 per volontà del nobile Benedetto

Contrino, allora Sindaco di Naro, con alcuni pilastri che bene si

armonizzano con tutto il prospetto (recentemente l'artistico orologio è

stato sostituito con uno più moderno: elettrico!).

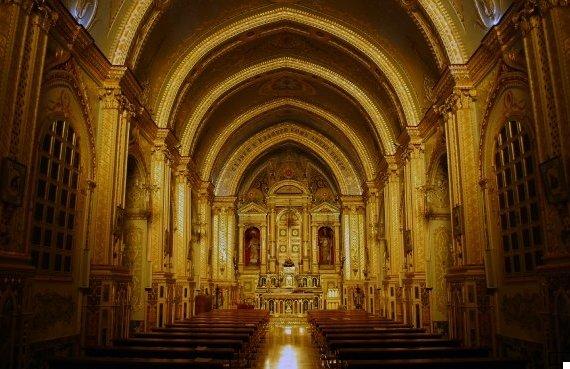

L'interno,

ad unica navata con volta, presenta una ricca decorazione a stucco, eseguita

da Francesco Santalucia e dal figlio Salvatore ed indorata da P. Clemente da

Bivona, religioso del medesimo ordine (1780), che si articola su due ordini

divisi dal cornicione.

La

stessa volta ha una pregevole decorazione a fresco dovuta al pennello di

Domenico Provenzani, l'enfant prodige, figlio del falegname del Principe Don

Ferdinando Tomasi di Lampedusa, allievo di Vito D'Anna e del Serenario, che

nel 1780 dipinse lo scenografico affresco con il trionfo dell'Immacolata, di

ispirazione dantesca, oltre ad altri quattro minori che coprono tutta la

volta e che si ispirano al Vecchio Testamento.

Nella

chiesa si conservano alcune pregevoli tele, tra le quali lo Sposalizio della

Vergine (transetto) ideato da Raffaello e realizzato a Roma nel 1780 dal

trapanese Giuseppe Mazzarese, che chiude la cappella dove è custodita la

splendida statua rococò dell'Immacolata, rivestita da una lamina

d'argento, dovuta a Padre Melchiorre Milazzo ed opera egregia di maestranze

maltesi (Carlo Troisi ed il figlio Paolo nella città di Valletta nel 1719).

Nel

1692, dietro sua richiesta, fu donata al popolo narese la sacra reliquia

dell'osso omerale del protettore San Calogero, preso dal Monastero di San

Filippo di Fragalà (ME) dei Padri Benedettini, da Silvestro Napoli Lanza,

Barone di Longi (ME), conservata, ancora oggi, in un'artistica teca

d'argento, squisitamente lavorata, nel Santuario di San Calogero.

Ed,

altresì, l'Immacolata di Vito d'Anna (sec. XVIII), oltre i sei dipinti di

Fra' Felice da Sambuca: Sant'Antonio, San Calogero, la Stigmatizzazione di

San Francesco, Gesù Cristo con i SS. Lorenzo e Bartolomeo, la Buona e la

Mala morte, opere della

piena maturità dell'artista cappuccino.

Sempre

a P. Melchiorre Milazzo è dovuto l'altare Maggiore, con scene dell'ultima

cena e della Passione di Cristo, eseguito nel 1899 da Gaetano Vinci da Naro

ed, altresì, gli stalli corali, opere di maestranze locali. Allo stesso

committente, ancora, si deve la costruzione (1707) e la decorazione (1721)

della monumentale sacrestia che, recentemente restaurata, è uno degli

ambienti più fastosi del barocco narese.

Gli

affreschi della volta con i quattro Evangelisti sono opera egregia di D.

Giuseppe Cortese da Venezia, mentre i prestigiosi armadi in noce, finemente

intagliati ed arricchiti con numerose figure e sculture, le cui ante

internamente sono artisticamente dipinte, sono opere settecentesche di

maestranze palermitane. Gli

affreschi della volta con i quattro Evangelisti sono opera egregia di D.

Giuseppe Cortese da Venezia, mentre i prestigiosi armadi in noce, finemente

intagliati ed arricchiti con numerose figure e sculture, le cui ante

internamente sono artisticamente dipinte, sono opere settecentesche di

maestranze palermitane.

Degno

di nota è un lavabo rococò in marmo nero, opera di maestranze trapanesi,

cui fa contrasto la bianca decorazione, pure marmorea, con la

stigmatizzazione di San Francesco.

Ed,

altresì, si possono ammirare nel secondo altare a destra il corpo

imbalsamato di Santa Colomba e nel secondo altare a sinistra quello di San

Domizio Leopardo, che unitamente al corpo di San Torpedo sono particolarmente venerati dai numerosi pellegrini,

che vengono a Naro per la festa di San Calogero.

Accanto

a P. Melchiorre e a Donna Felice, la sorella nubile e timorata di Dio, cui

è dedicata la biblioteca comunale, si segnalò per meriti letterari anche

il fratello Baldassare, pure conventuale minore a Roma.

Due

ritratti ad olio dei fratelli Melchiorre e Baldassare, erano custoditi nei

locali della Biblioteca "Feliciana", ma recentemente sono stati

trafugati da ignoti.

Ci

restano, però, due erme collocate dentro nicchie nel chiostro (1763)

dell'ex convento di san Francesco,oggi Palazzo di Città.

Fino

al 1890 gli Uffici del Comune si trovavano nei magazzini affittati di D.

Giuseppe Palmeri, siti nella via dei Monasteri, oggi Via Dante.

Il

convento, con verbale del 27 agosto 1890, fu acquistato dallo Stato per

trasformarlo in sede del Comune, i cui lavori furono appaltati ai fratelli

Giovanni e Giuseppe Saieva di Favara con atto n. 70 del 9 Maggio 1891.

Dei

preziosi cimeli conservati, si può ancora ammirare la pantofola sinistra di

San Pio V, in broccato veneziano di velluto, seta ed oro, nonché arredi

sacri in argento e ricchi paramenti, mentre la reliquia del cordone di San

Francesco, tre statuette di alabastro sono state trafugate, unitamente ad

altri preziosi oggetti.

Chiesa

di Sant'Agostino

Secondo

alcuni storici e fra essi Rocco Pirro, Frà Salvatore e Vito Amico, la

fondazione del convento di Sant'Agostino risale al VI secolo, quando alcuni

eremiti della regola di Sant'Agostino, creata da Fulgenzio, Vescovo di

Rugge, per sfuggire alle persecuzioni dei Vandali, dalla vicina Africa

sbarcarono in Sicilia.

Alcuni

di essi trovarono rifugio a Siracusa, altri vennero a stabilirsi a Naro,

fuori dell'abitato nelle grotte del colle chiamato "romito",

dove costruirono un chiesino, detto"chiesa del romito".

Accanto

ad essa, in seguito, costruirono un modesto convento, dove

rimasero fino all'invasione saracena. Pare che in quel primo convento sia

vissuto il venerabile San Eustachio da Naro, eremita intorno al 627, che

professò la regola di Sant'Agostino con alcuni frati e perciò restò a

lungo il nome di romito, come attesta Frà Saverio.

Scacciati

dai Musulmani tornarono a Naro nel 1086, grazie al Conte Ruggero e si

posizionarono in un luogo più comodo e più vicino all'abitato.

Nel

1117, abbandonato quel luogo, eressero la loro terza residenza di modeste

dimensioni nel sito, dove attualmente sorge la Chiesa con quel che resta

dell'antico convento. Fu ampliato nel 1254 e nel 1617.

Ulteriori

lavori, di abbellimento ed ampliamento al convento, furono eseguiti ancora

nel Seicento e nel Settecento. Nel convento, al centro del chiostro, vi era

una grande cisterna d'acqua.

Alcuni

anni fa, parte del convento è andato completamente distrutto per far posto

ad una incompiuta costruzione moderna.

Della

vecchia costruzione conventuale, ancora oggi, restano solo alcuni avanzi,

tra cui una bifora. Il pezzo più interessante, tuttavia, rimane il

pregevole portale dell'atrio incorporato nella sagrestia che, assieme alla

predetta bifora, apparteneva probabilmente alla sala del refettorio del

convento ed immetteva nel vecchio chiostro.

Finissima

è la decorazione di questo portale con arco a sesto acuto e con colonnine

di ordine corinzio, di grande effetto, che può farsi risalire a maestranze

locali del '300, ancora lontano dallo stile chiaramontano che influenzò

tutto un secolo e che è presente in altri organismi medievali della nostra

città.

Una

porta settecentesca in noce, con incisi nei pannelli episodi della vita di

Sant'Agostino,completa il portale di grande effetto. Nella sagrestia notiamo

molte opere di rilievo ad iniziare da una stampa con l'albero genealogico

dell'Ordine Agostiniano, dell'incisore piacentino Oliviero Gatti, che si

ispira al manierismo emiliano. Inoltre una porta dipinta dal Provenzani, cui

si devono i sei tondi con la Madonna del Soccorso e Santi

(nell'antisagrestia).

Tra

i numerosi ritratti dei priori si possono ancora ammirare i nove dovuti pure

al pennello del Provenzani ed inoltre un ricco "Cascerizzo"

settecentesco (1796), realizzato da Giacinto, Raimondo e Paolo Caci ed un

fine lavabo in marmo policromo fine Settecento, con influssi neoclassici.

Ma

l'opera più pregevole è la tela con "San Girolamo in

meditazione" del Provenzani, fra le migliori dell'artista palmense.

È,

per unanime concordanza dei critici, la massima espressione della sua arte e

fra le più alte della pittura siciliana del 700'.

Nell'antisagrestia

si conserva il monumento funerario barocco del notaio Don Lorenzo Favara

(1692), ancora legato al gusto manieristico.

La

chiesa progettata da Francesco Querni, fu iniziata nel 1707, ma rimase

incompiuta.

Fu

completata con l'aggiunta del secondo ordine del prospetto, che rispecchia a

grandi linee quello della basilica romana di San Giovanni in Laterano, nel

1815 ad opera di Don Felice Vinci, oriundo da Palma di Montechiaro e

capostipite di una grande famiglia di artisti di multiforme ingegno.

Fu

ornata da una balaustra con statue scolpite da Don Calogero Vinci da Naro,

figlio di Don Felice.

La

chiesa è a croce latina con cupola e coro semicircolare, mentre le navate

laterali sono più basse e coperte da volte a crociera. La

chiesa è a croce latina con cupola e coro semicircolare, mentre le navate

laterali sono più basse e coperte da volte a crociera.

L'interno

è ricco di opere d'arte, tra cui sono degne di nota: un crocifisso ligneo

del 1535, la statua lignea di San Francesco di Paola, pregevole opera di

Nicolò Bagnasco, un'acquasantiera marmorea di gusto

rinascimentale-gaginesco, un pulpito ligneo di fine 500, dove al centro è

scolpita la conversione di San Paolo, il manieristico sarcofago di Francesco

Alacchi (1606) ed il monumentale organo costruito nel 1770 dall'agrigentino

Gaspare Di Franco.

Nel

presbitero un notevole coro ligneo tardo-settecentesco in due file, opera di

maestranze locali e due dipinti, l'Estasi di Sant'Agostino e la Madonna con

il Bambino ed i SS. Agostino e Scolastica, della scuola del Provenzani.

Di

notevole valore pure i dipinti: la Madonna della consolazione,

Sant'Agostino, San Tommaso di Villanova, San Giovanni da S. Facondo, San

Guglielmo e San Nicolò da Tolentino.

Interessanti

sono pure il transito di San Giuseppe dell'agrigentino Michele Narbone,

nonché la Samaritana al pozzo e la fuga in Egitto, opere fra le più

rappresentative del settecento locale.

Sottostante

alla chiesa è la cripta che fu realizzata per la sepoltura dei frati

dall'architetto Frà Girolamo Agostino De Cremissa, dell'ordine agostiniano,

come ci viene attestato da una lapide fatta apporre nella stessa cripta da

P. Prospero Favara.

La

cripta fino al 1891 servì da Cimitero.

Nel

1900 tutte le ossa furono raccolte e poste in un ossario. La cripta, divisa

in navate, racchiude in quella di centro alcuni caduti delle guerre mondiali

e delle campagne d'Africa.

Nelle

navate laterali nicchie vuote, dove venivano posti " a scolare"

dopo la morte, i monaci per l'imbalsamazione.

La

chiesa ed il convento sono conosciuti anche perché citati nel romanzo di

Luigi Natoli "Fra Diego La Mattina" il frate agostiniano che per

sfuggire alla cattura per ordine del Tribunale dell'Inquisizione, diventato

un avventuriero e popolare bandito, trovò rifugio per qualche tempo in

questo convento agostiniano.

Ma

successivamente, preso ed arrestato, finì sul rogo a Palermo.

Chiesa

di Sant'Erasmo

La

chiesa ha origini molto antiche. Si suppone che fu costruita nel luogo dove

si trova oggi, riadattando i locali di un grosso magazzino degli eredi di

Francesco Randazzo, con il nome di Sant'Erasmo, vescovo e martire, nel

lontano 1555 (a). Mentre il convento dei Padri della Madonna della Mercede

fu fondato nel 1590.

E

la chiesa preesisteva. Nel 1692 fu eletta Parrocchia filiale della chiesa

Madre e Don Vincenzo Bonnino fece alla Chiesa la donazione di alcune case

per il mantenimento del cappellano (vedasi atti del notaio Favara).

Ristrutturata varie volte, fu modellata nel 1775 per opera dei fratelli

Giuseppe e Calogero Principato.

Nell'anno

1890 divenuta pericolante, fu chiusa al culto e si pensò di sconsacrarla.

Ma per l'intervento di Don Antonio Cutaja, parrocchiano di fede e di gran

possibilità economiche, fu ristrutturata e restituita al culto

(b).L'interno è ad unica navata in stile tardo-manieristico, con archi

ogivali e stucchi di discreta fattura nella volta. Nell'anno

1890 divenuta pericolante, fu chiusa al culto e si pensò di sconsacrarla.

Ma per l'intervento di Don Antonio Cutaja, parrocchiano di fede e di gran

possibilità economiche, fu ristrutturata e restituita al culto

(b).L'interno è ad unica navata in stile tardo-manieristico, con archi

ogivali e stucchi di discreta fattura nella volta.

Da

notare un pregevole altare maggiore in legno con specchi sparsi, eseguito

nel 1800 da Vincenzo Vinci da Naro (discendente da Felice Vinci, nativo di

Palma di Montechiaro, che si stabilì a Naro nella seconda metà del

settecento e che fu mandato a Roma per perfezionarsi nell'arte di Raffaello

dal principe Tomasi di Lampedusa), ed una statua di legno della Madonna di

Loreto del 1600, d'autore ignoto, una sacra Famiglia, tardo-settecentesca ed

un Crocifisso di carta pesta, ottocentesco di scuola siciliana.

Si

può ammirare anche la statua di legno di Sant'Erasmo, vescovo e martire,

cava all'interno e quella di Santo Stefano, Protomartire. Ed, altresì, la

statua di legno del Cristo risorto, opera egregia di un realismo singolare,

di un imprecisato autore locale "muto".

Ed,

ancora, in sacrestia si può ammirare un pregevole dipinto di Santa Lucia,

opera di ignoto autore proveniente dalla diruta chiesa campestre poco

distante dalla fonte di Favarelle, della quale si potevano osservare ancora

le vestigia fino al tempo di Fra Salvatore.

L'esterno

ha subito vari rifacimenti. Infatti, la torre campanaria, costruita nel 1694

nella parte Nord-Est e distrutta durante il bombardamento del 12 luglio

1943, è stata ricostruita artisticamente nella parte opposta della chiesa

(Nord-Ovest) per opera del maestro Domenico Vinci da Naro nel 1945. Era sede

della Congregazione di Sant'Erasmo (1569), sotto il titolo di Santa Maria di

Loreto.

Chiesa

Madre

La

fondazione della chiesa e del collegio della Compagnia di Gesù viene

attribuita a don Antonino Lucchesi, per opera del P. Gaspare Paraninfo

da Naro, religioso del medesimo ordine, nel 1619 con il contributo economico

anche delle famiglie Gaetani e Bandino, nonché del Comune di Naro, come

testimonia l'atto delle diverse donazioni, redatto dal notaio Vincenzo

Pagliaro da Naro, ottobre 1619, conservato nell'archivio di stato di Palermo

ed accettato dal Rev.do P. Don Panfilio Lambertenghi, Provinciale dei

Gesuiti, per istituire e fondare in Naro un collegio di studi diretto dai

Padri Gesuiti e secondo il loro metodo, in uno spazio enorme al centro della

città, lungo un asse longitudinale, dove le famiglie nobili edificano i

loro palazzi, realizzando nel tempo una vera e propria strada, la via

Maestra o dei Monasteri, odierna via Dante Alighieri.

In

detto collegio venne fondata, infatti, una famosa scuola, florida per più

di un secolo, dove si teneva un corso di studi completo per avviare la

gioventù, proveniente anche da altre città, ai corsi universitari degli

insegnamenti di teologia, grammatica, retorica e filosofia, con una folta

schiera di letterati, tanto da essere paragonata per importanza

all'Università di Catania, unica allora in Sicilia. In

detto collegio venne fondata, infatti, una famosa scuola, florida per più

di un secolo, dove si teneva un corso di studi completo per avviare la

gioventù, proveniente anche da altre città, ai corsi universitari degli

insegnamenti di teologia, grammatica, retorica e filosofia, con una folta

schiera di letterati, tanto da essere paragonata per importanza

all'Università di Catania, unica allora in Sicilia.

Uno

degli alunni più illustri fu Bonaventura Attardi, famoso autore del libro

Monachesimo in Sicilia, come viene attestato da documenti esistenti presso

la Curia Vescovile e l'Archivio di Stato di Agrigento.

Fu

mantenuta in attività fino al 1863, quando fu chiusa per ordine del

Ministero della Pubblica Istruzione del regno d'Italia!

La

chiesa, dopo la chiusura del Vecchio Duomo, prese il titolo di chiesa Madre.

Subì varie modifiche nel 1702, nel 1734 e nel 1763.

Agli

inizi del novecento la facciata fu rifatta ad opera di Francesco Valenti,

che la divise in due ordini, mantenendo l'antico portale, mentre sostituì i

due ingressi laterali con due piccole finestre, il rifacimento del

finestrone con il balconcino e le finestre laterali dell'ordine superiore.

Originale

è la parte superiore del campanile L'interno è ad impianto longitudinale,

simmetrico con transetto e finta cupola. Internamente fu intonacato con

ricchi stucchi e pregevoli decorazioni ad opera del rettore P. Carlo Baldone

da Naro nel 1734.

Vi

si conservano molte opere provenienti dal Vecchio Duomo: Il fonte

battesimale, recante la data del 1484, di Nardo da Crapanzano; la Statua in

marmo della Madonna della Catena, opera iniziata nel 1534 da Antonello

Gagini, ma finita dal figlio Giacomo nel 1543; una Madonna col Bambino detta

della Pace, del secolo XIV, di pregevole fattura, di bottega Gaginesca; un

Crocifisso nell'atto di spirare di P. Domenico Di Miceli; diverse tele del

Provenzani, fra cui spicca l'Annunciazione (1780), opera che risente

dell'influenza del suo maestro Vito D'Anna e resta una delle opere più

riuscite dell'artista, (proveniente dal monastero delle Nunziatine o Badia

Piccola, per cura dell'arciprete Don Silvestro Cassarino, fu collocata nella

chiesa Madre nel 1785, quando la Chiesa ed il Collegio dei Gesuiti furono

concessi alle monache benedettine della SS. Annunziata); una Sacra Famiglia,

gruppo in marmo di scuola gaginesca. In sacrestia sontuoso

"Cascerizzo" del 1725, realizzato dai maestri agrigentini Gabriele

Terranova e Giuseppe Cardillicchia.

A

destra della chiesa, il Collegio che si articolava intorno ad un ampio

chiosco con porticato, del quale oggi rimane soltanto un lato originario ed

uno rifatto, con demolizione delle crociere originarie.

Il

portale d'ingresso riccamente intagliato nella pietra arenaria,

assume particolare rilievo per la forma architettonica e la decorazione.

Fu

in parte abbattuto il paramento murario negli anni 50", per far posto

ad un plesso scolastico ed all'ufficio collocamento.

Chiesa

di Gesù Maria e Giuseppe

Si

dice che la primitiva Chiesa fu fondata nel 1651 per merito di Don

Bartolomeo Barbara, nobile naritano. Quel che è certo che la chiesa è dei

primi del Settecento ed apparteneva ai Gesuiti.

Nel

1741 fu restaurata e nel 1774, dopo l'espulsione dei Gesuiti, la chiesa e

l'annesso giardino passarono sotto la giurisdizione di Ferdinando IV, re di

Napoli e di Sicilia.

Nel

1943 fu distrutta da un bombardamento aereo. Ricostruita nel 1950, si

presenta, ora, ad aula semplice, piccola, con altare e qualche statua.

Molto

interessante il prospetto principale con portale finemente lavorato,

completo armonicamente dalla facciata con due belle bifore, con esile

colonnine e dalla torre campanaria.

Chiesa

di San Paolo

Non

si conosce con esattezza l'anno della sua fondazione. Si dice edificata,

trasformando un magazzino della famiglia Timpanaro, prima del 1685, anno in

cui fu elevata a Parrocchia filiale. Nel 1760 stava per crollare e fu

risanata con il contributo economico dei Fratelli della Congregazione (di

San Paolo), quando furono costruite anche le due cappelle di San Paolo e di

San Giuseppe. Nel 1784 dai maestri Giovanni Farruggia, Calogero Viccica e

Mario Principato furono ripresi la facciata e la porta maggiore ed innalzato

il coro.

Tra

il 1803 ed il 1809 fu completata e decorata con stucchi da Tommaso Fasulo.

L'impianto

è ad aula semplice con piccolo coro d'ingresso e torre campanaria contigua

alla facciata principale. La copertura è a botte con archi trasversali

originati da paraste laterali.

Di

particolare interesse è un'edicola lignea contenente un'urna con Cristo

crocifisso morto, di pregiata fattura, tardo-cinquecentesco, di stile

manieristico, proveniente, come attesta Fra Saverio, da una chiesa campestre

detta a casazza, rovinata nel 700'.

Detto

Crocifisso, concesso per contratto stipulato dal priore della Collegiata D.

Francesco Costa alla chiesa di San Paolo, con il nome di Lazzaro, in epoca

alquanto recente, era solennizzato la Domenica prima di Pasqua, dai Fratelli

della Congregazione (contadini), con una singolare processione.

Vi

si conserva, altresì, un pregevole dipinto con l'Addolorata, di

Fra Felice da Sambuca, al secolo Gioacchino Viscosi.

Chiesa

di San Nicolò di Bari

La

chiesa con l'annesso convento venne eretta nel 1618 ad opera del

benefico Vincenzo Lucchesi, forse sui resti dell'antica pieve di San Nicolò

di Bari, Vescovo di Mira.

Per

antichissima tradizione sembra questa pieve essere stata in Naro la prima

chiesa, edificata alla fine del IV secolo e, precisamente, nell'anno 393,

con bolla di papa Siricio, che destinò a Naro un sacerdote di nome

Teodosio, insignito con il titolo di Priore, che in quel tempo aveva

l'autorità di un vescovo.

La

chiesa ebbe il nome di San Giuseppe, mentre il convento fu chiamato

"Collegio degli orfani". Nel 1636, sempre per sua iniziativa,

detto collegio fu mutato in Monastero femminile, con il titolo di Santa

Chiara. Dopo alcuni anni da Donna Deodata Lucchesi, monaca del Monastero del

SS. Salvatore o Badia Grande, prese il nome di Maria SS. Annunziata o Badia

Minore, con la regola di San Benedetto.

Nel

1785 la chiesa fu eretta a Parrocchia, con il titolo del glorioso San Nicolò

di Bari, Vescovo di Mira. Ha larga facciata in tufo giallino, con motivi

manieristici d'esuberante gusto spagnolesco, tipici della prima architettura

barocca siciliana.

Sul

portone d'ingresso lo stemma nobiliare della famiglia Lucchesi Palli, che

trae origine da Adinolfo Palli, figlio di una sorella di Desiderio, re dei

Longobardi e, di seguito, tra i suoi discendenti, da Andrea Palli, che

essendo passato in Sicilia, aggiunse il nome Lucchese in memoria della sua

Patria Lucca. Sul

portone d'ingresso lo stemma nobiliare della famiglia Lucchesi Palli, che

trae origine da Adinolfo Palli, figlio di una sorella di Desiderio, re dei

Longobardi e, di seguito, tra i suoi discendenti, da Andrea Palli, che

essendo passato in Sicilia, aggiunse il nome Lucchese in memoria della sua

Patria Lucca.

La

facciata si articola su due ordini ed è, verticalmente, riportata in tre

parti simmetriche rispetto all'asse centrale. La parte superiore è dominata

da una grande finestra di forma rettangolare.

La

parte centrale mostra un pregevole portale d'ingresso, ricco di decorazioni,

sormontato da un frontone aperto.

Il

prospetto, scandito da un ritmo incrociato di cornici e paraste, è

affiancato dalla torre campanaria, dove fino al 1821 si trovava una

singolare campana proveniente dall'antica pieve greca, che si trovava sul

piano, vicino alla dimora della potente famiglia Gaetani, recante la data

del 580, come attesta Fra Saverio.

L'interno

ad impianto longitudinale simmetrico ad unica navata priva di transetto, con

giochi di luce della finestra, che sottolinea i contrasti plastici del coro

e dell'abside, sono ornati da stucchi realizzati nel XVIII secolo e da

alcune tele, degne di rilievo, di scuola siciliana.

Ed,

ancora, alcuni dipinti tra cui spicca una Sacra Famiglia,

attribuita alla scuola di Pietro d'Asaro, ma che invece è legata a formule

tardo-manieristiche, una Madonna Addolorata consolata da Gesù, di Francesco

Guadagnino e la tela della Deposizione, ornata da sette piccole tele,

attribuibile al Provenzani.

In

sagrestia è un bel Crocifisso ligneo settecentesco. Nella parete destra

sull'ingresso alla sagrestia, vi è una tavola tardo-cinquecentesca della

"Veronica".

Infine

un magnifico fonte battesimale recante la data del 1490, con le armi della

Casa Aragona, analogo a quello della Chiesa di Santa Caterina.

Fin

dal 1622 è sede della Congregazione del SS. Crocifisso, che cura ogni anno

una solenne processione con il Cristo morto fino al Calvario.

Originariamente

la Confraternita aveva sede nella distrutta chiesa del SS. Crocifisso, che

si trovava nella via Piave, sotto la dimora del Marchese Specchi, che in

seguito donò il Crocifisso (di detta chiesa), di sua proprietà, alla

chiesa di San Nicolò di Bari, con obbligo di esporlo nella Settimana Santa.

Da quel giorno la Confraternita si trasferì nell'attuale sede.

Chiesa

di Santa Maria di Gesù

È

opinione diffusa che la Chiesa ed il relativo convento, furono edificati

intorno al 1470 dai frati Minori Osservanti, dell'ordine dei Mendicanti, che

daranno vita, in seguito, al casale omonimo sotto l'influsso dei

Francescani, utilizzando l'impianto di una precedente torre di preguardia,

edificata durante la lotta contro i Turchi, al tempo di Carlo V.

Nel

1595 i locali, ampliati e ristrutturati, furono ceduti ai Padri Riformati,

ad opera di Francesco da Mazarino.

La

struttura originaria del convento è andata quasi del tutto perduta, a causa

di diversi rifacimenti.

Detto

convento, in origine sede di una comunità di oltre trenta religiosi, che

tenevano una scuola di filosofia e teologia, è completamente inglobato

nelle abitazioni circostanti.

In

esso dimorò per molti anni Fra' Giovanni Pantaleo, dei Padri Riformati,

prima di seguire Garibaldi ed i Mille, aderendo al proclama del Generale

indirizzato ai buoni preti del 14 maggio 1860, assieme al quale il 17

settembre 1860 entrò a Napoli, nella sua stessa carrozza.

Secondo

il Pitruzzella, la sua cella era visitabile fino al 1912, in seguito,

purtroppo, è stata inglobata in una abitazione privata.

Del

bellissimo chiostro, rimangono, molto degradate, le vecchie superfici ad

intonaco ed a faccia vista del colonnato, coperto da volte a crociera,

impostate su eleganti arcate su piedistalli di stile rinascimentale, alti

quasi un metro ed hanno una singolare base quadrangolare che funge da

piattaforma per lo slancio di ciascuna delle colonne del chiostro.

Ed,

altresì, l'antico pavimento del chiostro in mattoni pieni di laterizio

rossiccio, venuto alla luce durante i lavori di manutenzione dei locali

annessi alla chiesa nel 1986.

Ma

ancora in buono stato è il lato sud-ovest, coperto con volte a crociera su

ampi archi a sesto pieno.

La

chiesa, distrutta completamente nel 1781 da un incendio, venne rifabbricata

da Calogero e Giuseppe Principato con il contributo economico dei cittadini

e di Don Francesco Torricelli Leonardo.

Attualmente

la chiesa, dalla fine del secolo XVII, si presenta ad impianto longitudinale

ad unica navata con abside semicircolare, cappelle laterali e nicchie, che

modulano con grande effetto l'interno in stile tardo manieristico,

trasformato ed alterato a seguito di diversi interventi di restauro.

In

essa si conservano alcune statue lignee: un San Diego e un Sant'Antonio di

Padova, di ascendenza manieristica, nonché un San Francesco di gusto

barocco.

Ed,

altresì, una Madonna con il Bambino, statua quattrocentesca in marmo, un

Crocifisso ligneo a grandezza naturale, opera egregia di Frate Umile da

Petralia Soprana, al secolo Gianfrancesco Pintorno (1588-1639), che questa

chiesa poté avere per intercessione di Fra Bennardino da Naro, frate del

medesimo ordine e molto legato al Pintorno da grande amicizia.

Grande

figura di artista e di santo quella del Pintorno, che giace umilmente

sepolto nella chiesa di Sant'Antonino di Palermo. Amò Cristo fino allo

spasimo, tanto da scolpire ben 33 crocifissi, quanti gli anni di Cristo.

Ed,

ancora, si possono ammirare una sedia dell'officiatura, di gusto eclettico

ed un fonte in marmo per acqua benedetta, di Antonello Gagini (sec.XVI).

Chiesa

dei Cappuccini (Santo Spirito)

Un

piccolo convento con annessa chiesa, nel luogo denominato Grotte di San

Cataldo, fuori le mura della Città, in mezzo alla campagna, fu fabbricato

nel 1551 dai Cappuccini, guidati da P. Luca da Naro, della potente famiglia

Palmeri, originaria dalla Scandinavia, che fa risalire le sue origini a

Salvatore Palmeri Miles, venuto a Naro nel 1086 al seguito di Ruggero il

Normanno, con cui era imparentato, famoso per aver ucciso in duello

Mulcibiade Mulé( Melk - Kelb - Mule), Barone saraceno delle terre di

Ravanusa e dello Gibbesi.

Nel

1554 per opera dei nobili naritani Ippolito Lucchesi ed Ippolito Giacchetto,

si ampliò il piccolo convento, costruendone uno più grande e più solido.

La chiesa ed il convento furono successivamente ristrutturati ed ingranditi

nel 1690 e nel 1726.

La

sagrestia fu eretta nel 1726 per opera di P. Girolamo Alletti, allora

Guardiano del convento. Nel 1728 il convento fu fatto intonacare per volontà

di P. Giuseppe da Naro. Fu ristrutturato ancora nel 1723 e nel 1754.

La

chiesa è ad unica navata longitudinale, con locali adiacenti a sagrestia.

Si riscontrano ancora i resti dell'antico convento, che fanno intuire

l'impianto originario, costituito da un cortile interno. Il portale in

pietra tufacea, austero e semplice, costituisce l'unico elemento

architettonico degno di nota. La

chiesa è ad unica navata longitudinale, con locali adiacenti a sagrestia.

Si riscontrano ancora i resti dell'antico convento, che fanno intuire

l'impianto originario, costituito da un cortile interno. Il portale in

pietra tufacea, austero e semplice, costituisce l'unico elemento

architettonico degno di nota.

Internamente

intonacata con gessino, è priva ormai di qualsiasi pittura. La chiesa

originariamente aveva cinque altari e molte opere d'arte. Nel 1866 con la

soppressione delle Congregazioni religiose, il convento fu chiuso e le opere

d'arte, ivi racchiuse, alcune sono andate in altre chiese, altre perdute per

sempre.

Recentemente,

grazie all'attiva presenza del parroco Sac. Don Filippo Barbera, sono

tornate al loro posto in chiesa, tra l'altro, uno splendido altare maggiore

settecentesco, in legno, che trae spunto dalle custodie

cappuccine-francescane, una statua della Madonna che dorme, in cera, dentro

un'urna di vetro.

Vi

si conservava vicino all'altare Maggiore, in cornu Evangelis, la tomba di

suor Serafina M. Pulcella, della famiglia Lucchesi, bizzocca cappuccina,

morta in odore di santità nel 1673. Le sue spoglie mortali furono traslate

il 2 dicembre 1939 dalla chiesa dei Cappuccini in quella di San Calogero,

nella cui cripta furono deposte.

Ed,

altresì, nella cappella maggiore vi era la tomba di P. Girolamo Caruso da

Cammarata, monaco cappuccino, morto pure in odore di santità nel 1627, al

cui processo di beatificazione partecipò il Maestro Provinciale degli

Agostiniani P. Agostino Priolo, naritano, incaricato dal Vescovo Mons.

Traina di Girgenti. Le sue ceneri, riesumate il 21/12/1973, sono state

traslate nel convento dei Cappuccini di San Giovanni Gemini.

È

stata riaperta al culto nel 1984 con decreto vescpvile del 13/3/1987 è

stata dedicata allo Spirito Santo e dichiarata comparrocchiale.

Recentemente sono venuti alla luce degli ambienti sotterranei di sepoltura

dei cappuccini del 1728.

Pag.

1

Pag.

3 Pag.

3 |