|

Chiesa

del SS. Salvatore

La chiesa

del Santissimo Salvatore, conosciuta anche come "'A Batìa"

(in siciliano)

fu

costruita nel 1398,

nel periodo in cui il re Martino

il Giovane e

l'infante Maria dimorarono in Naro,

insieme all'annesso monastero delle monache

benedettine, oggi

non più esistente poiché abbattuto per far spazio ad una scuola

elementare.

La

chiesa fu rimaneggiata nel 1530 e

completamente rinnovata nel periodo barocco (tra il secolo

XVII e il secolo

XVIII).

L'edificio

si trova in stato di abbandono ed è chiuso al pubblico e subisce

infiltrazioni d'acqua che ne indeboliscono la struttura.

Attualmente

è puntellata esternamente , ma il 19 Ottobre sono iniziati i lavori di

restauro, e sono stati completati il 12 Dicembre dello stesso anno (2016).

Rimaneggiata

nel 1530 con l'ampliamento del convento ed il rinnovo della facciata. Nel

1750 si ebbe la costruzione del campanile.

Negli

anni 50", il vecchio Monastero delle Benedettine venne demolito, per

far posto alla scuola elementare "San Giovanni Bosco", con il

plesso San Secondo. Il monastero che accoglieva donzelle di nobile progenie,

di Naro e della Comarca, in origine si divideva in due organismi: uno

superiore, con ingresso in Largo San Secondo, edificio modesto nel progetto,

con balconi in ferro battuto ed uno inferiore, in via Dante, complesso

severo ed austero con finestre difese da fitte grate panciute in ferro,

dove, accanto al portone d'ingresso, esisteva la "ruota della

miseria", in cui venivano abbandonati molti bambini

"indesiderati".

Dal

plesso inferiore si poteva accedere al plesso superiore tramite una scala

intagliata nella roccia (ancora esistente).

Del

fasto antico resta solo un cantonale d'angolo (denominato Quarto Nobile)

dalle poderose lesene e con balconi ornati di ricche mensole. L'ultima

Badessa è stata Donna Antonina Gaetani (1824/1923), nobile naritana.

Rimaneggiata

nel 1530, successivamente venne più volte rinnovata nei secoli XVI e XVII.

La

facciata a duplice ordine, dei quali quello superiore in pietrame, mai

ultimato, presenta in quello inferiore, che è il solo completo, ricchi e

fasti intagli tufacei di gusto spagnolesco di mirabile effetto plastico

coloristico e due nicchie con statue di S. Benedetto da Norcia, a sinistra e

della sorella Santa Scolastica a destra, con le insegne abbaziali, fondatori

dell'Ordine Benedettino, inquadrati da sei robuste paraste con piedritti e

capitelli di ordine corinzio.

Tra

una parasta e l'altra, nella parte superiore, sono inserite quattro finestre

difese da fitte grate di ferro.

Il

portale aggettante è inquadrato da colonne tortili aggiunti in pieno

seicento ed è sovrastato da una elegante edicola. Il campanile, tozzo e

massiccio, è del 1750, ma rimase incompleto.

Il

nascente Barocco è riprodotto in elegante e sobrio stile, scevro da ogni

esagerazione ed esprime grandiosità e fioriture d'ornati.

L'interno,

ad una sola navata, presenta una larga spazialità, scandita da elementi

decorativi alle pareti ed il rapporto pronao-aula è ben individuabile.

Mostra,

infatti, una ricca decorazione di stucchi e di affreschi sebbene molti

deteriorati. Gli affreschi della volta dovuti al pennello di Domenico

Provenzani, con episodi della vita di San Benedetto e della sorella

Scolastica, sono stati realizzati nel 1764.

In

particolare nell'affresco centrale è dipinta la glorificazione di San

Benedetto e del suo ordine monastico, nei due quadri minori della medesima

volta l'artista palmense raffigurò San Benedetto che dà la regola ai suoi

seguaci e "l'ascesa di San Benedetto".

Si

possono ancora ammirare un sarcofago di porfido nero del 600",

sostenuto da due leoni, che racchiude i resti di Giuseppe Lucchesi, Marchese

di Delia, ispirato al sacello di Federico II°, nella cattedrale di Palermo,

e l'altro, di marmo bianco, ancora legato a formule manieristiche,

contenente le ceneri del figlio Assuero, morto a 18 anni, ultimo rampollo

dei Duchi d'Alagona.

Ed,

altresì, una Madonna del rosario, in marmo del 1498, posta nel primo altare

a destra, detta comunemente la "Madonnina di Trapani", sec. XVI,

un Crocifisso ligneo settecentesco con motivi classici e baroccheggianti, la

statua settecentesca di San Benedetto di stile rococò e quella tardo

cinquecentesca, d'ispirazione manieristica, di San Eligio. La

macchina dell'altare, in legno intagliato, è opera egregia di Giosuè

Durando e Nicolò Bagnasco (1795).

Ed,

ancora, in un'artistica teca, in legno e vetro, viene religiosamente

conservato il corpo di San Torpedo, donato dalle autorità pontificie alle

conventuali, per intercessione di Suor Maria Vincenza Andolina Gaetani,

insigne letterata dello stesso convento (1632-1689). È da ammirare, altresì,

sebbene molto deteriorata la "natività, ultimo quadrone esistente

nella Chiesa, dei sei eseguiti nel 1735 dal P. Domenico Di Miceli,

monaco-pittore del 700". Al convento è legato un grave episodio di

sangue del 1411, all'epoca delle lotte fra la fazione latina e quella

catalana.

Naro

parteggiava per Bianca di Navarra, Vicaria del Regno di Sicilia, che tendeva

all'indipendenza dell'Isola, dopo la morte di re Martino, il Vecchio (1410),

favorendo l'avvento al trono di Fernando, Conte di Luna, figlio naturale di

detto Martino.

Di

contro, si opponeva Bennardo Cabrera, Conte di Modica, capo della fazione

catalana, che non voleva la Sicilia staccata dalla Corona Aragonese.

Il

Cabrera, a tradimento, nell'agosto del 1411 si impadronì del Castello di

Naro, trucidò il castellano, Lopez Leon, saccheggiò la Città e fece

seppellire viva l'innocente monaca Cannizzaro, badessa del convento,

colpevole soltanto di essere la cugina del castellano Lopez Leòn.

Del

fatto la regina Bianca diede l'annuncio ai fedeli feudatari del regno in

un'accorata lettera, riportata nell'archivio storico siciliano dal barone

Raffaele Starrabba, che è anche un documento della lingua siciliana

illustre, che era, all'epoca, la lingua ufficiale della Sicilia.

Chiesa

del Carmelo

Fu

edificata assieme al convento, di cui si mantiene la struttura, trasformata

all'interno in abitazione civile, e parte del chiostro, sul sito di un

preesistente chiesino, dal titolo di San Pietro, Principe degli Apostoli,

sul finire del XV secolo, presumibilmente nel 1478, anno in cui i

Carmelitani giunsero a Naro, per opera del MRR Padre Girolamo Guagliardo da

Naro, grazie alla concessione del terreno da parte dei giurati di Naro, con

atto di concessione datato 9 Novembre 1478, conservato in Municipio, ed alla

donazione di 200 scudi fatta dal Re Filippo II, il Cattolico, a ridosso

delle mura, la cui posizione è dominante rispetto al territorio vastissimo

a sud.

Tale

posizione felice garantisce, inoltre, il controllo della campagna

sottostante e rappresenta un passaggio obbligato per la presenza della Porta

Annunziata e si proietta su un piano di futura espansione fuori le mura, che

si attuerà in quella direzione alla fine del XVI secolo.

Il

convento, in cui dimoravano trenta religiosi, era detto anche delle

giummarre, perché nel giardinetto, all'interno dello stesso, esisteva

vicino ad uno specchio d'acqua un piede di palma silvestre, cioè giummarra. Fu ristrutturato nel

500, nel 600, nel 1764, (la costruzione del

Coro), nel 1772, quando fu demolito l'atrio d'innanzi l'entrata, e nel 1815,

quando era Priore P. Alberto Formica, ad opera dei Maestri Giuseppe Alaimo

ed Onofrio Miano e del perito intagliatore Mario Principato.

La

torre campanaria è stata rifatta nei primi del sec. XIX, mentre l'altare

Maggiore fu decorato dal Maestro Stefano Rugiano e stuccato da Francesco

Santalucia, come attesta Fra Salvatore.

Il

semplice portale in pietra viva, unico elemento di rilievo del prospetto,

risale al 1612.

L'interno,

con riminiscenze tardo-cinquecentesche, ad impianto longitudinale ad aula

unica, senza transetto, con abside quadrangolare (forse antica torre di

preguardia) con cappelle laterali e nicchie ricavate nello spessore dei muri

perimetrali, mostra alcune notevoli statue lignee, tra cui il Profeta

Sant'Elia, che calpesta la testa della regina Gezabele, del palermitano

Nicolò Bagnasco, la Madonna del Carmelo con il Bambino e San Domenico del

sec. XVIII, che si riallaccia alla tarda scuola gaginesca e San

Giuseppe con il Bambino, scultura settecentesca, in gesso, di gusto rococò

ed, altresì, il dipinto di San Domenico in gloria del 1780 di Domenico

Provenzani, Tabernacolo con il Cristo morto, dipinto attribuibile a Fra

Felice da Sambuca, olio su tela del sec. XVIII e L'Addolorata, olio su tela

ovale del sec. XVIII.

Chiesa

di Santa Caterina

È

il più artistico esempio di architettura d'epoca normanna, un fine gioiello

di stile gotico-normanno, a cui gli artisti siciliani seppero dare

un'impronta originale ed un gusto da caratterizzare uno stile ed un'epoca.

Nonostante

la mancanza di notizie sicure, è opinione diffusa, tra i maggiori studiosi,

che essa fu edificata da Matteo Chiaramonte, Conte di Modica e Signore di

Naro dal 1366, per volere di Federico III°, detto il Semplice, a seguito

della pace di Castrogiovanni, tra la fazione latina (i Chiaramonte, i

Ventimiglia, i Rosso, i Lancia e i Palizzi) e l'altra di origine catalana (i

Moncada, gli Aragona, i Valguarnera) che si disputavano il dominio

dell'Isola. Osservando le strutture interne, si può ipotizzare che la

Chiesa fu edificata sui resti di un Tempio musulmano, che fu restaurato,

ampliato ed arricchito di ornati.

Dell'antica

costruzione rimane l'impianto generale a tre navate, con absidi, scandite da

archi ogivali sorretti da massicci pilastri cilindrici. La navata

centrale è formata da due profonde campate, che ricevono luce da numerose

finestre lunghe e strette a sesto acuto.

L'abside

centrale, con volta a crociera costolonata, sorretta da quattro pilastri

angolari con capitello, riceve luce da una finestra strombata a feritoia,

posta sopra l'altare, d'ispirazione federiciana e presenta un'interessante

arco d'ingresso in stile chiaramontano e due bifore tribolate, mentre le due

absidi laterali presentano fastosi archivolti.

Originale

è pure il soffitto ligneo a capriate, un tempo dipinto, che richiama quello

coevo della chiesa agrigentina di Santa Maria dei Greci. Sulle pareti e

nelle absidi laterali sono ancora visibili resti di affreschi trecenteschi,

che raffigurano la Madonna con il Bambino e San Michele Arcangelo,

attribuibili a Cecco da Naro, il famoso pittore del 1300 che, con Simone da

Corleone e Pellegrino Darenu da Palermo, affrescò il soffitto della sala

Magna dello Steri di Palermo, l'Hosterium Magnum (Palazzo fortificato),

della potente famiglia dei Chiaramonte, voluto da Manfredi III.

La

Chiesa fu rimaneggiata nel 1725. A seguito di restauri eseguiti nel 1935-40,

per interessamento del Conte Alfonso Gaetani, benemerito della Città di

Naro anche per altre opere, e, di nuovo, nel 1959 dalla Soprintendenza ai

monumenti, sono state ripristinate le strutture originarie. Il prospetto,

risalente all'intervento settecentesco, quando fu rinnovata la porta

maggiore e rifatto il portale, è caratterizzato da scialbe formule

tardo-barocche.

Con

il recente ulteriore intervento di restauro e di rifacimento del pavimento,

è venuto alla luce un vano con, al centro, una fossa adibita a sepoltura e

lungo i lati delle pareti diverse sedie-scolatoio, testimonianza

dell'esistenza di un ambiente adibito a sepoltura. Ben poco resta del ricco

patrimonio artistico che si conservava nella Chiesa.

Attualmente

si possono ammirare: un fonte battesimale del 1400, in marmo, in un unico

blocco, con lo stemma degli aragonesi e quello della Città di Naro, la

ruota, simbolo del martirio di Santa Caterina d'Alessandria e le Chiavi

della Chiesa; il così detto Arco Romano, d'ispirazione rinascimentale

(1565), dove sono scolpite scene della Via Crucis, scene di vita monastica,

lo stemma della Confraternita di Sant'Antonio ed un ovale con croce,

proveniente dalla diruta chiesa di Sant'Antonio, con alle basi i medaglioni,

probabilmente, dei due Scipioni o, forse, degli ecisti (fondatori) della

Città, la quattrocentesca Pietà, dovuta allo scalpello del gaginesco

Giuliano Mancini, proveniente, anch'essa, dalla chiesa di Sant'Antonio, di

cui colpisce il realismo del volto di Maria, simile alla pietà del Gagini,

che si trova a Soverato Alta (CZ) ed la Madonna delle Grazie (1497), che

fino al 1543 fu la Patrona di Naro, attribuibile a Giorgio da Brigno, da

Milano, di scuola gaginesca, proveniente dall'oratorio di Santa Barbara. Ed,

ancora, un Crocifisso ligneo del 1300, racchiuso in una artistica bacheca e

due statue lignee raffiguranti Santa Caterina e Santa Barbara, provenienti

dalla Chiesa omonima, che risentono ancora di formule gaginesche.

All'ingresso, due acqua-santiere di gusto chiaramontano. La Chiesa fu eretta

a Parrocchia nel Febbraio del 1542, dal vescovo Don Pietro D'Aragona

Tagliavia. È stata dichiarata Monumento Nazionale nel 1912.

Chiesa

della Madonna del Lume

La

sua fondazione, con il nome di Maria SS. del Lume nel Lazzaretto, risale

alla prima metà del 700' per opera di P. Giovanni Battista Timpanaro ed

apparteneva ai Padri Francescani.

Fu

ristrutturata nel 1738 e nel 1810, l'anno è inciso nel portale esterno

sopra la porta, quando fu eretto il coretto. L'interno, ad aula piccola,

presenta stucchi e cornici ben rifiniti.

Si

può ammirare la Madonna del Lume, interessante complesso statuario in legno, formato dalla Madonna che sulla mano sinistra sostiene il

Bambino, mentre con la destra afferra per un braccio un peccatore che sta

per cadere all'inferno.

La

facciata semplice, mette in risalto il pregevole portale di pietra da

taglio, finemente scolpito.

È

stata eretta parrocchia con decreto vescovile dell'1 gennaio 1959.

Palazzo

Malfitano e Museo della Grafica

Le

strutture originarie di quest'antico Palazzo Malfitano, dei Signori di

Giacchetto, risalgono al secolo XV. Con l'annesso ex ospedale di San Rocco

(in seguito chiamato Umberto I) costituisce un vasto quadrilatero ricadente

tra la Via Piave (una volta via Mazziotta Lauricella), Malfitano, Lucchesi e

Vitt. Emanuele, sul quale ricade il prospetto principale.

Esso

costituisce un esempio illustre dell'architettura civile della Città di

Naro.

Il

Palazzo fu donato da Donna Antonia Notarbartolo, marchesa di Malfitano e

discendente dei Giacchetti, dopo che i Minori Conventuali elevarono

l'attuale chiesa di San Francesco, che toglieva al palazzo la visuale del

mare e della vallata, alla città per alloggiarvi delle religiose che

dovevano educare le fanciulle d'ogni ceto nella fede ed in ogni genere di

lavoro femminile.

Nel

1749 l'impegno fu assunto dalle suore del Collegio di Maria, ordine

istituito dal Cardinale Corradini a Sezze, che ebbe molta diffusione in

Sicilia. Nel

1749 l'impegno fu assunto dalle suore del Collegio di Maria, ordine

istituito dal Cardinale Corradini a Sezze, che ebbe molta diffusione in

Sicilia.

Così

divenne Collegio di Maria, per opera di Mons. Lorenzo Gioeni, Vescovo di

Agrigento.

Dichiarato

monumento nazionale, il palazzo comprendeva anche la chiesa di San Rocco,

con l'annesso ex ospedale, fondato nel 1544 per opera di Mazziotta

Lauricella, dei Signori di Giacchetto, per la cura dei pellegrini ed

ammalati poveri, dotandolo di ricche prebende.

Era

amministrato da quattro rettori laici ed era sede di un'arciconfraternita

d'artigiani e di sacerdoti, con il titolo di S. Maria degli agonizzanti, con

lo scopo di badare al seppellimento dei defunti poveri dell'ospedale ed alla

ricerca dei cadaveri d'indigenti, che si rinvenivano per strada.

Ristrutturato varie volte, nel 1676, nel 1772, nel 1776 e nel 1793.

Era

famoso sia per la ricchezza dell'edificio, sia per la bravura di molti

medici e chirurghi, che vi prestavano la loro opera gratuitamente.

Tutto

il fabbricato risente dell'influsso spagnolo, definito catalano, per lo

stile e la varietà delle soluzioni spaziali, costruttive e decorative.

Presenta

elementi architettonici della migliore tradizione costruttiva siciliana, nel

portale a piano obliquo, nel basamento esterno, nell'apertura incrinata e

nel contrafforte angolare.

Di

notevole interesse una magnifica finestra angolare con piattabanda, molto

rara per la difficile condizione di staticità cui è sottoposta, vera

genialità d'arte e di tecnica costruttiva, conservatasi benissimo durante

tanti secoli.

La

sottile colonnina è puramente ornamentale. Il frontone, molto pesante, si

regge da se, mediante un ingegnoso sistema d'archi interni, connessi fra

loro in modo tale che la risultante della forza centrale è non solo

equilibrata, ma superata dalla risultante della forza laterale.

Il

collegio fu chiuso nel 1914 per mancanza di fondi e l'ultima moniale, suor

Crocifissa, fu ospitata dalle Suore dell'Istituto Immacolata Concezione.

Fu

adibito, quindi, a pretura, a scuola ed a civile abitazione. Nel 1963 fu

riaperto da suor Felicita, ma, causa alcuni locali pericolanti, alcuni anni

dopo fu definitivamente chiuso.

Recentemente

è stato restaurato per destinarlo ad attrezzatura Polivalente (Museo della

grafica, del libro antico, del costume, etno-antropologico, etc.), di cui

già una sezione,quella della Grafica, è stata inaugurata l'11 giugno 2000,

con vivo successo di critica e di pubblico.

Il

Museo dell'arte grafica di Naro, voluto fortemente dal Maestro

Bruno Caruso, dal Sindaco Dr. Giuseppe Morello e dal Prof. Giuseppe

Camilleri è un importante evento culturale ed una validissima realtà

strutturale per altre lodevoli iniziative.

Il

Polo museale nato in un piccolo centro della Sicilia, assume rilevanza anche

a livello nazionale perché viene organizzato e gestito, per la prima volta,

da un'Ente locale. La stessa struttura, collocata nel cuore del centro

storico, si pone come richiamo per turisti e visitatori.

Consta

di una donazione di oltre 244 opere provenienti per la maggior parte dallo

stesso Maestro Bruno Caruso, (di cui 24 dello stesso Maestro), che

costituisce il nucleo originale della prestigiosa raccolta, sia dalle

successive acquisizioni di donazioni di altri insigni artisti, galleristi e

collezionisti.

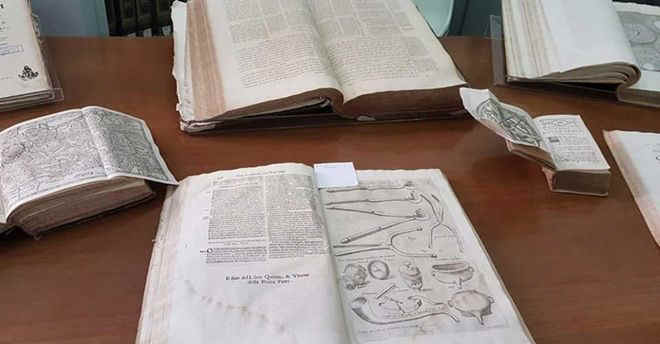

Biblioteca Comunale "Feliciana"

La

fondazione della Biblioteca di Naro risale alla seconda metà del secolo

XVII, ad opera del Priore P.Melchiorre Milazzo da Naro, dell'ordine dei

Minori Conventuali Francescani, come si legge nella storia manoscritta di

Naro di Fra Saverio Cappuccino (1731), aiutato finanziariamente dalla sorella

Donna Felice, a cui la Biblioteca è dedicata.

È

situata nei locali del piano terra dell'ex Convento dei Frati Minori

Conventuali, oggi sede del Palazzo Comunale.

Del

suo prezioso patrimonio librario di circa 13.000 volumi, per la maggior

parte proveniente dall'ex Convento dei Francescani ed in minor parte dal

patrimonio librario dei Padri Minori di S. Maria di Gesù e dei Minori

conventuali Cappuccini, come si evince dallo stampo di appartenenza, fanno

parte:

a)

n. 23 incunaboli, contrariamente a quanto afferma l'annuario delle

biblioteche d'Italia, che ne ricorda solo 4. Tranne 2, i restanti sono di

argomento religioso. La stampa di questi volumi è curata da alcuni dei suoi

migliori cultori, quali Ottaviano Scoto, Andrea Torresani, Giorgio Arriva

Bene, Aldo Manunzio

b)

n. 400 cinquecentine, circa, che abbracciano numerosi argomenti, quali

religioso, diritto, filosofia, letteratura. Provengono da diverse officine

tipografiche : quella di Andrea Torresani, dei Sessa, di Aldo Manunzio, di

Giovanni Scoto, degli Arriva Bene, dei Gregori. b)

n. 400 cinquecentine, circa, che abbracciano numerosi argomenti, quali

religioso, diritto, filosofia, letteratura. Provengono da diverse officine

tipografiche : quella di Andrea Torresani, dei Sessa, di Aldo Manunzio, di

Giovanni Scoto, degli Arriva Bene, dei Gregori.

c)

n. 56 manoscritti, contrariamente a quanto afferma l'annuario delle

Biblioteche d'Italia, che ne ricorda 47. Di questi manoscritti uno è di Fra

Salvatore da Naro e due sono di Fra Saverio Cappuccino, molto importanti

perché trattano della storia di questa Città dalle mitiche origini fino al

1825.

Ed,

altresì, n. 2 volumi "Segretia della Fulgentissima Città di Naro,

ovvero Costituzioni segreziali per Naro, del sec. XVIII.

Il

volume più pregiato è un codice pergamenaceo (sec. XII-XII)

"Breviarum Typis Gothicis-Pergamena Charta", in scrittura gotica

libraria miniata in oro, opera di amanuensi di scuola fiorentina, con fregi

e disegni allegorici rappresentanti figure animali, opera egregia di

amanuensi probabilmente di scuola bolognese, con influssi francesi.

Vi

sono, inoltre, numerose opere di narrativa, letteratura, scienze,

sociologia, saggistica, arte, storia, musica, nonché una sezione per

ragazzi ed una ricca gamma di opere siciliane, nonché una cineteca di feste

e tradizioni popolari.

La

biblioteca rimane aperta a disposizione del pubblico, con l'assistenza di

personale qualificato, tutti i giorni feriali.

Calvario

Un

Calvario fu fatto erigere nel 1619 per volontà di P. Gaspare Paraninfo,

della compagnia di Gesù, con il generoso contributo di Don Ottavio Specchi,

Cavaliere di Malta, Don Giovanni Tropia e Don Lorenzo Piaggia e di tutto il

popolo narese, fuori le mura, nel luogo ove si può ammirare ancora oggi.

Ristrutturato

varie volte nel corso dei secoli, nel 1925 venne ricostruito per opera del

Comm. Giovanni Filì ed, ancora restaurato, dalla di lui moglie, Ignazia

Dispinseri nel 1960, quando fece costruire anche la grande Croce in legno e

la ringhiera in ferro battuto, opera egregia di Ferdinando Rizzuto, esperto

artigiano locale.

Il

monumentale calvario si presenta oggi come uno dei più completi ed

armoniosi nella struttura della diocesi.

Nel

1630 il Vicario Generale, Don Antonino Bichetta, concesse alla chiesa di

Sant'Antonio Abate, i cui ruderi si possono ancora ammirare vicino al

Vecchio duomo, di solennizzare il Sepolcro il Giovedì Santo.

E

da allora il Calvario, durante la settimana Santa, resta il luogo di

pellegrinaggio e di preghiera da parte dei fedeli. E

da allora il Calvario, durante la settimana Santa, resta il luogo di

pellegrinaggio e di preghiera da parte dei fedeli.

Da

parecchi anni il giorno del Venerdì Santo, diventa il sito della sacra

liturgia della Scinnenza Cruci, rappresentata con personaggi in costume.

Il

complesso monumentale si presenta in stile baroccheggiante, con due scale

aggettanti in ferro che si intrecciano fino ad arrivare alla base della

grande croce centrale, racchiusa da una piccola recinzione in ferro, con

accanto, fra due alberi di cipressi, le altre due croci, poste ognuna su un

grande piedistallo.

Al

piano terra vi è una cappelletta, dove la notte del Giovedì Santo viene

vegliato, per tutta la notte, il simulacro del Cristo morto, dai confrati

del SS. Crocifisso, con nenie e canti di dolore, chiamati lamienti.

Il

sepolcro è racchiuso da alte mura con cancello in ferro, mentre tutto

l'organismo monumentale è circondato da ringhiera in ferro chiusa da un

grande cancello.

Diga San Giovanni

La

diga San Giovanni sul fiume Naro, sorta per realizzare un serbatoio

artificiale, capace di circa 17 milioni di litri d'acqua, per l'irrigazione

di circa 5 mila ettari di terreno, ricadente nel comprensorio dei Comuni di

Naro, Agrigento, Favara e Palma di Montechiaro, rappresenta la tendenza ad

affermare condizioni per una agricoltura più moderna e redditizia.

L'invaso

ha una lunghezza di m. 3.200, con una larghezza massima di m. 950 e minima

di m. 220, circondato da una fascia di rispetto estesa H. 100, costituita da

un rimboschimento di circa 130.000 alberi di vario genere.

L'invaso,

non ancora attrezzato turisticamente, non è solo irrigazione, ma anche

sport. Oltre allo sfruttamento per l'uso irriguo, infatti, è utilizzato per

diverse attività sportive. È diventato, ormai, un punto di riferimento per

il canottaggio nazionale ed internazionale.

Il

primo appuntamento di grande risonanza è stato la XVI edizione della Coppa

Europea di canottaggio, svoltasi dal 26 al 28 luglio 1991, ripresa dalle

emittenti televisive nazionali in mondovisione, che hanno portato la Città

di Naro alla ribalta internazione dello sport remiero.

Un'altro

appuntamento di grande prestigio è stato il Trofeo internazionale dei

Templi, al quale è stata anche abbinata una lotteria nazionale. Ospita,

tutt'oggi, un ricco calendario remiero dei Campionati Regionali assoluti di

canottaggio, della Promozionale Montù e del Campionato Siciliano.

Catacombe

Sono

disseminate in varie zone vicino l'abitato: in contrada Canale, Coperta,

Donnaligara, Rio e Val Paradiso, Fontana di Rose, Muggiarra, formando un

complesso catacombale che potrebbe costituire un primo nucleo di parco

archeologico.

In

seguito ad opere di scavo vennero alla luce dei sepolcri incavati nella

roccia, dotati di vasi attribuiti all'età greco-sicula.

Da

un esame attento è stato stabilito che le scavature ed i vasi si succedono

in una disposizione diacronica. Differendo da sepolcro a sepolcro, infatti,

è stato ritenuto che la loro realizzazione era da collocare tra l'età

della pietra e la colonizzazione greca attraverso l'età del bronzo e del

ferro.

Nella

contrada Coperta, si possono rintracciare resti di un centro urbano con

materiale dal IV al V secolo a.C.

In

contrada Paradiso si potrebbe celare, secondo alcuni studiosi, una zona

archeologica di grande importanza.

Disseminati

sul terreno si possono notare frammenti di ceramica, blocchi di pietra

squadrati databile dal IV al II sec. a.C., resti forse di un impianto di

età romana imperiale.

Nella

contrada Rio alcune tombe sono andate perdute, resta qualcuna in pessime

condizioni.

Un'altra

chiamata l'Ammirabile è andata distrutta durante i lavori del troncone

ferroviario Naro-Canicattì nel 1906.

Il

gruppo più importante e meglio conservato è quello delle catacombe

esistenti nel costone meridionale, in contrada Canale. Il

gruppo più importante e meglio conservato è quello delle catacombe

esistenti nel costone meridionale, in contrada Canale.

Questo

gruppo è caratterizzato da un lungo corridoio centrale con ingresso da Sud,

preceduto da dromos, lungo le pareti si aprono nicchie, in cui sono

collocate le sepolture.

La

più grande (ipogeo A) è conosciuta da sempre con il nome di Grotta delle

Meraviglie, esplorata dal francese Houel (1782), da due studiosi

tedeschi J. Fuehrer e V. Schultze (1872), dal Cavallari (1879), dal Salinas

(1896), fino ai naresi Domenico Riolo (1897) e Salvatore Pitruzzella (1938).

Essa è preceduta da un lungo dromos, che si allarga in un'area

semicircolare,alla quale si accede mediante un ingresso aperto nella parete

del dromos. L'ipogeo "B" è contiguo al gruppo "A", con

il quale comunica mediante un'apertura nella parete del dromos. L'ipogeo

"C" conserva l'arco d'ingresso, con corridoio centrale,ai cui lati

si aprono diverse nicchie con camere ipogeiche ed arcosoli a letto singolo e

bisomi.

Conserva

diverse sepolture, ancora intatte, con lastre di copertura.

L'ipogeo "D" si trova poco distante dagli altri. È in pessime

condizioni per diversi crolli. La datazione è del IV-V sec. a.C. Tutta la

zona Canale, scavata ed esplorata in maniera sistematica, potrebbe rilevare

altre catacombe, che potrebbero nel complesso costituire un grande parco

archeologico, davvero interessante.

Dal

punto di vista artistico la necropoli è poco importante, mentre dal lato

storico attesta che Naro già esisteva all'epoca cristiana ed il culto di

Cristo pare che debba rimontare all'anno 50 dell'era volgare ai tempi di San

Libertino, vescovo di Agrigento, mandato in Sicilia con Pancrazio, Filippo e

Berillo, dal Principe degli Apostoli, a divulgare la fede di Gesù Cristo.

È evidente che dalla dominazione romana alla conquista bizantina, Naro, da

Statio per il ristoro di uomini e di cavalli, divenne un fiorente villaggio,

con un numero di abitanti alquanto elevato, se si vuol considerare come

testimonianza questo vasto cimitero paleocristiano di contrada Canale.

Ed

ancora, numerose tombe nelle aree Serra Furore, Castellaccio, Siritino,

Deli.

Nella

contrada Noce, dove alle sepolture dell'età del bronzo si aggiungono tombe

paleocristiane, nella contrada Poggio Bisacce, dove resti di tegoloni

attestano nel sito la presenza greca. Ed, altresì, al periodo

ellenistico-romano pare che debba essere riferita la struttura di una villa,

scoperta in circostanze fortuite lungo la strada costruita sulla vecchia

linea ferrata a sud di Naro, vasto complesso che ancora oggi attende di

essere scavato.

Tradizioni

e folclore

La

sagra del mandorlo in fiore - La sagra

del mandorlo in fiore trova

origine a Naro, dove venne celebrata per la prima volta nel 1934. In

ricordo di ciò ogni anno si tiene in città, il lunedì successivo al

termine della sagra ormai spostatasi ad Agrigento,

la festa della primavera narese, che vede l'esibirsi di diversi gruppi

folkloristici locali ed internazionali e l'assegnazione del titolo di miss

primavera alla ragazza più bella e del trofeo aurea fenice.

La

festa di San Calogero - Il

patrono è san

Calogero, la cui

festa si tiene il 18 giugno, con una tradizionale processione durante la

quale la statua del santo nero, posta su una enorme slitta detta

"straula", viene trascinata dai fedeli con delle funi lunghe circa

200 metri, lungo le vie della città per circa un chilometro, dal santuario

di San Calogero fino

alla chiesa madre. Il periodo dei festeggiamenti ha inizio il 15 giugno con

"l'acchianata" del simulacro dalla grotta al Santuario e termina

il 25 giugno con la cosiddetta ottava di San Calogero. Durante questi dieci

giorni in città si svolgono diverse processioni con il simulacro del Santo

oltre a manifestazioni artistiche e culturali, le vie principali inoltre

sono allestite a fiera e mercato.

Durante

tutto l'anno il Santuario è meta di molti fedeli che vengono a ringraziare

il Santo per le molteplici grazie ricevute, uno dei modi più caratteristici

di ringraziare il Santo consiste nel portare al Santuario delle forme di

pane modellate come le parti del corpo guarite per intercessione del

patrono, san Calogero è infatti venerato come santo taumaturgo (che

guarisce dalle malattie). Queste forme di pane vengono benedette dai padri

guanelliani e poi distribuite ai fedeli. Il flusso di persone devote al

santo nero si fa più copioso a partire dal 18 maggio, inizio del mese di

San Calogero, e culmina con la festa del 18 giugno.

Secondo

la tradizione l'eremita sarebbe apparso, durante la grave pestilenza

dell'anno 1626,

a suor Serafina Pulcella Lucchesi, bizzoca cappuccina, sepolta nella grotta

del santuario di San Calogero, vissuta e morta in odore di santità. Nella

su apparizione il Santo annunciò che Dio si era placato per le sue

preghiere e che la peste sarebbe presto cessata. Le cronache inoltre narrano

che nel 1693 Naro,

sempre per intercessione del Santo, sarebbe stata preservata dal terribile

terremoto dell'11 gennaio, il fatto viene ricordato ogni anno con una

processione del simulacro per le vie cittadine. Ai tradizionali

festeggiamenti del 18 giugno e dell'11 gennaio da qualche anno si è

aggiunto un terzo appuntamento: la festa di "San Calò per gli

emigrati" che si svolge durante una delle domeniche di agosto con lo

scopo di permettere ai tanti emigrati che tornano durante le ferie estive di

poter festeggiare il Santo patrono.

La

statua del santo venne realizzata nel 1566 dallo

scultore Francesco Frazzotta di Militello, che morì prima di poter ultimare

l'opera che venne conclusa dalla figlia.

Pag.

2

|