|

Le

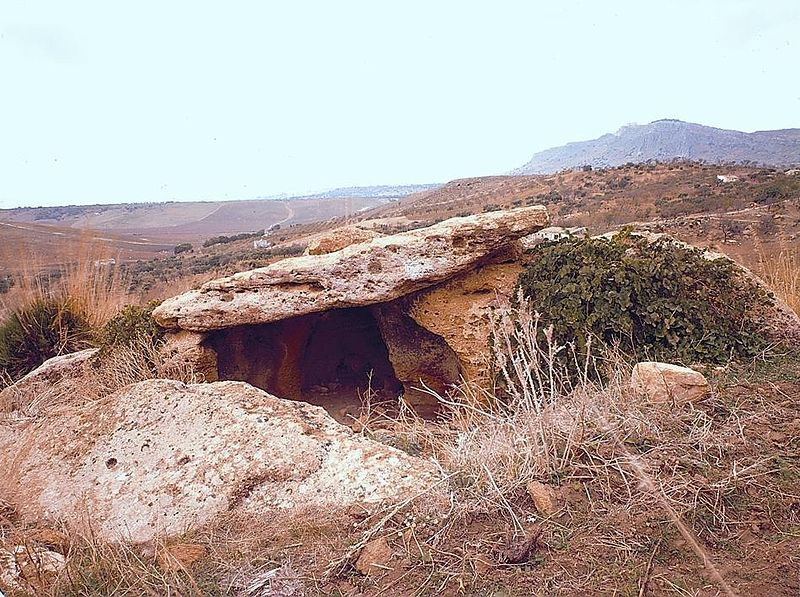

origini di Sciacca sono antichissime, infatti si pensa che la cittadina sia

già stata abitata dall'era neolitica. Le prime testimonianze che il

territorio di Sciacca fosse abitato nella preistoria sono convalidate dai

reperti di scheletri umani e da alcuni massi intagliati, che probabilmente

servivano per sedersi o dormire. Il primo nucleo preistorico probabilmente

si estendeva tra la attuale via Figuli e la contrada Muciarè presso la foce

del torrente Bagni. Alcuni segni grafici, meglio visibili nel periodo in cui

visse il Fazello, si sono quasi cancellati, ma recenti studi ne hanno

confermato l'esistenza. Questi importantissimi segnali di civiltà remota si

sono trovati nella Grotta Stufa, sulla vetta del Monte Cronio. Sembra

certo, pertanto, che sin dai tempi più antichi, l'uomo abbia trovato in

questo monte il sollievo che scaturiva dalle sue sorgenti.

I

Saccensi – così vengono chiamati gli abitanti di Sciacca – ritengono

che l'antica città fosse ubicata nella valle formata dal Monte Nadore e

dal Monte San Calogero, a circa sei chilometri dall'odierna cittadina. In

questo posto sono venuti alla luce avanzi di fondamenta di grandi

dimensioni. Ciò confermerebbe l'esistenza dell'antica città abitata dai Sicani.

Un'altra testimonianza ci è data da una rupe situata a Caltabellotta (a

circa 15 km da Sciacca) dalla cui cima possono essere ammirate antiche celle

funebri sicane, le cosiddette grotte dei saracini.

Secondo

la leggenda, i Bagni a vapore (le cosiddette stufe di San Calogero) sul

Monte Cronio sarebbero stati impiantati da Dedalo circa mille anni prima

dell'era cristiana. Costui, fuggito da Creta per paura che Minosse lo

trucidasse, giunse in Sicilia dove venne accolto da Cocalo, re sicano

che viveva nella città di Inico. Grato per l'ospitalità ricevuta,

Dedalo costruì per il re il Castello di Camico su una cima di difficile

accesso, nel quale il sovrano custodì i suoi tesori. Minosse, venuto a

conoscenza del nascondiglio di Dedalo, raggiunse la Sicilia, in territorio

agrigentino, presso la città che dallo stesso prese il nome di Minoa.

Subito dopo, inviò dei messi a Cocalo affinché gli consegnassero il

fuggiasco. Cocalo accettò la proposta e invitò Minosse al suo castello, ma

mentre questi fece il bagno, lo fece soffocare dalle sue figlie, restituendo

il cadavere al suo popolo e giustificando la morte del re come se fosse

stata causata dall'essere scivolato nell'acqua calda.

Le

ceramiche ritrovate nelle grotte del Monte Cronio, risalenti al periodo di

transizione fra l'età della pietra e quella del bronzo, fanno

ritenere che la città di Cocalo fosse posta in questo sito. Secondo

accreditati storici, la spedizione militare in Sicilia di Minosse,

conclusasi con la sua uccisione, trova la sua spiegazione nel tentativo del

re cretese di conquistare quella città, così ricca di acque termali, luogo

di culto sacro a Cocalo, supremo sacerdote del dio delle acque. Poche sono

le notizie storiche certe.

Le

iscrizioni fenicie rinvenute sul territorio saccense, invece,

confermerebbero il passaggio dei Fenici,una popolazione proveniente dal nord

della Palestina. I fenici ne fecero del territorio saccense (così come

l'intera Sicilia) un'importante rotta commerciale. Con la conquista dei

Greci i possedimenti siciliani dei Fenici si limitarono a Motya, Panormo e Solunto.

Nel VII

secolo a.C. Con la colonizzazione greca, secondo Tucidide, gli

abitanti di Selinunte (la cui fondazione risale al 628 a.C.)

formarono un agglomerato urbano e avevano costruito, come confine del loro

territorio, un castello a ovest nei pressi di Mazzara e uno ad est

nell'attuale territorio saccense che per le caratteristiche del luogo ricco

di acque minerali chiamarono Terme Selinuntine e la cui fondazione

è attribuibile al 620 a. C. Ciò si suppone che sia avvenuto non molto

tempo dopo la fondazione della stessa Selinunte. Il sito si trova

nell'odierna parte orientale di Sciacca. Questa parte di territorio

assommava le tre caratteristiche principali che la resero famosa, e che

furono la ragione della continuazione della sua esistenza: i bagni della

valle, le officine di ceramisti e le fosse scavate nella roccia per la

conservazione del grano.

Facendo

parte del territorio di Selinunte, Terme Selinuntine subì le

stesse vicende storiche. Con la sua caduta nel 409 a.C. in mano

cartaginese, Terme Selinuntine accolse parte della popolazione scampata alle

distruzioni della città, e fu anche teatro di due importantissime battaglie

durante la dominazione greco-punica. La prima battaglia, avvenuta nel 383

a.C., è stata quella della Cabala in cui Dionisio di Siracusa

ebbe la meglio sui Cartaginesi. Secondo la ricostruzione di alcuni storici

venne ucciso il duce Magone (tesi non condivisa dalle fonti

ufficiali, secondo le quali Magone perì durante il viaggiò di ritorno in

Africa) il quale fu sepolto nell'attuale contrada che porta il suo nome col

titolo di Baronia. Esistono delle pietre a forma di cono che gli stessi

storici hanno indicato come monumento funebre eretto dai Cartaginesi per

ricordare il loro capo.

Nella

seconda battaglia, quella di Cronio (avvenuta dov'era ubicata l'antica città,

come già ricordato, nella valle fra il Nadore e San Calogero) si ebbe nel 378

a.C. ed Imilcone, figlio di Magone, riuscì a conquistare con uno

stratagemma a danno di Dionisio il territorio selinuntino e quello

agrigentino, raggiungendo i confini del fiume Alico.

A

tal proposito Pollieno ci racconta che Imilcone aveva posto il suo

quartier generale nella città di Cronio, i cui abitanti erano favorevoli ad

arrendersi. Ciò però non avvenne perché furono ostacolati dai generali di

Dionisio. Imilcone però non si arrese ed, approfittando del vento contrario

ai suoi nemici che si erano stabiliti nei pressi della città, incendiò il

bosco che li divideva. In questo modo il fumo gli permise d'entrare in città

senza essere notato dai capi siracusani. A

tal proposito Pollieno ci racconta che Imilcone aveva posto il suo

quartier generale nella città di Cronio, i cui abitanti erano favorevoli ad

arrendersi. Ciò però non avvenne perché furono ostacolati dai generali di

Dionisio. Imilcone però non si arrese ed, approfittando del vento contrario

ai suoi nemici che si erano stabiliti nei pressi della città, incendiò il

bosco che li divideva. In questo modo il fumo gli permise d'entrare in città

senza essere notato dai capi siracusani.

Le

guerre fra le due popolazioni, siceliota e punica, videro in sostanza il

territorio di Terme Selinuntine attraversato dagli eserciti di Dionisio,

Timoleone, Agatocle e Pirro.

Nel

III secolo d.C. Terme Selinuntine venne chiamata Aquae Labodes e

con i Romani, nel IV secolo d.C., divenne Stazione Postale per le

comunicazioni con l'Impero.

Successivamente

la città venne rappresentata sulla carta geografica da un grande edificio

di forma quadrangolare. Ciò fa supporre che nel periodo romano fosse

divenuta molto importante, forse la sede principale direzionale delle Poste

di tutta la Sicilia.

Durante

l'era romana il monte San Calogero era luogo di culto al dio Saturno.

Dopo

aver sbaragliato i Romani nel celebre sacco del 455 d.C., le città

siciliane vennero attaccate dalla popolazione di fede ariana poiché queste

erano ancora molto attaccate agli anti monaci greci. Fra le vittime di

questa persecuzione ne risentì il monaco San Calogero, che sfuggendo

dalle coste africane si rifugiò presso un antro del monte Kronio scacciò

i sacerdoti pagani, convertì la popolazione al cristianesimo e ridiede

vigore alle terme saccensi che, dopo la fine dell'impero romano, si

trovavano in stato di abbandono e disuso.

Nell'840 il

centro di Sciacca fu occupato dagli Arabi: da allora si chiamò col nome

attuale. Quello della dominazione araba fu un periodo di massimo splendore

dovuto anche al fatto che i sudditi siciliani potevano mantenere le loro

usanze in piena libertà. Nel paese oltre agli arabi convivevano perciò

altre identità culturali:ad oriente era abitato dai Figulini, che sin da

allora erano conosciuti per la lavorazione della creta. A mezzogiorno e

ponente soggiornavano gli Ebrei, poi la città si estese ancora, e sorse una

borgata che prese il nome di Rabato.

Fu

in questo periodo che Triocale assunse l'attuale nome di Caltabellotta e che

Terme Selinuntine fu mutato in Sciacca. Il nome "Sciacca" ha

origini diverse. Alcuni studiosi fanno derivare il nome dal vocabolo arabo

"Syac" che vuol dire "bagno"; altri da "al

Saqqah" che vuol dire la "separante"; comunque il più

attendibile risulta essere "Shaqqa" derivante da "Shai al

Quaaum".

Gli

arabi influenzarono molto il tessuto urbanistico della città, riscontrabile

ancor'oggi per esempio nel quartiere San Nicolò (anticamente chiamato Rabato e

abitato da musulmani) e nelle denominazione di alcuni quartieri (quali

Schiunchipani, Cartabubbo, Misilifurmi e Raganella) e diedero impulso

all'industria del cotone (ne è a testimonianza il complesso di origine

araba in contrada Lucchesi ormai in disuso dal 1600).

Nell'860 fu

distrutta Caltabellotta. Moltissimi profughi trovarono rifugio a

Sciacca e il Vescovado fu trasferito sul monte San Calogero ove

aveva sede l'antica Crono. Durante questa dominazione, per la città furono

anni prosperi per la sua popolazione. La città assurse grande importanza

non solo per la sua felicissima posizione, ma soprattutto perché a metà

strada fra due importantissime città, quali Mazara e Girgenti.

In questo periodo divenne capoluogo delle Circoscrizioni Territoriali e poté

godere dei pieni diritti di proprietà e di culto. Tra l'895 e il 1040 in

Sicilia vi furono contrasti fra Arabi e Berberi, e la popolosa città di

Sciacca subì le conseguenze dei suoi dominatori.

Nel

1038 il potere venne affidato a degli emiri; ciò portò a sanguinose guerre

interne e alla chiamata definitiva dei Normanni nel 1060.

Nel 1087 Sciacca

fu conquistata dai Normanni, i quali mantennero nel territorio le

divisioni che avevano compiuto gli Arabi e la città continuò ad essere il

capoluogo del suo territorio, rimanendo anche capitale delle vicine

circoscrizioni territoriali.

Secondo

il geografo arabo Edrisi, i confini erano delimitati nel modo seguente:

ad oriente dal fiume Platani, ad occidente dal fiume Belice, a nord dalla

catena di monti dopo Caltabellotta e a sud dal mare. Questi

confini furono ampliati successivamente dal Conte Ruggero I, con la

costruzione dei quartieri Ruccera (che collegava i quartieri Rabato e dei

Figuli) Cadda (quest'ultimo fatto costruire in seguito all'afflusso di ebrei

a Sciacca nel XIII secolo)e del "quartiere di masso" (costruito in

seguito delle migrazioni di genovesi, toscani, albanesi e veneziani)

Al

conte si deve anche la costruzione delle Fosse granarie del caricatore, la

riorganizzazione del servizio navale e l'imposizione del dazio sul grano da

esportare. Il caricatore, che si trovava a sud del Borgo della Cadda, rimase

in funzione sino al 1336, quando ne venne costruito un altro fuori

Porta del Mare.

Costruì

le mura e dei bastioni della città, restaurò il castello di Cocalo ed

l'edificò il castello Vecchio. Fuori le mura restarono i tre vecchi

sobborghi: quello dei Figuli, quello dei Musulmani detto Rabato,

Ruccera e quello degli ebrei chiamato Cadda. Tale nucleo sarà

conosciuto fino al XIX secolo col nome di Terra Vecchia.

Sciacca,

per lungo tempo, conservò il suo status di città demaniale, ad eccezione

del periodo in cui il conte Ruggero la concesse in feudo alla figlia

Giuditta (o Giulietta), sposa di Roberto Zamparrone.

A

tal proposito si racconta che Giuditta era fuggita con Roberto Zamparrone

contro la volontà del Conte, e per sfuggire alle ire del padre abbia

trovato rifugio in una grotta sul monte San Calogero. Il romita Mauro

dell'ordine Cluneacense, che abitava su quel monte, chiese clemenza al Gran

Conte, il quale perdonò i due fuggitivi che rientrarono al castello. Dopo

aver ottenuto la dispensa del Papa, il conte Ruggero li unì in matrimonio.

Le nozze si svolsero nella chiesa di San Pietro annessa al castello. Fu così

che il nome di Giuditta venne legato alla città di Sciacca.

Nello

stemma, usato fino al 1860, Giuditta volle raffigurata Santa Maria

Maddalena in mezzo a due leoni rampanti. Diverse sono state le

interpretazioni sul suo significato. Una vede nella Madonna la stessa

Giuditta, e nei due leoni il padre e il fratello Ruggero II. Un'altra

vede nella Madonna la città di Sciacca, e nei due leoni i fiumi Belice e

Platani. Lo stemma attuale che la città ha adottato è quello ritenuto

anteriore al periodo di Giuditta. Raffigura un cavaliere con la sua armatura

che corre verso il Castello delle tre Torri. Alcuni lo personificano in

Agatocle. A Giuditta si deve la costruzione della Torre del Fossato

(un'antica torre per banchetti oggi non più presente nel lato ovest della

città) delle chiese di San Nicolò la Latina, la Matrice, S.

Antonio Abate e San Pietro in Castro, il Monastero

delle Giummare. La sua morte avvenne tra il 1134 e il 1136.

Fra gli abitanti di Sciacca è sempre viva la sua memoria e da molti è

ricordata come la seconda fondatrice della città.

Durante

il periodo svevo in Sicilia, Sciacca ottenne parecchi privilegi, come

venivano riconosciuti in tutte le città demaniali. Il Comune venne retto da

un Magistrato, avente il diritto d'inviare i propri rappresentanti al

Parlamento. Nel 1231 il paese divenne centro commerciale per lo

scambio delle merci all'ingrosso, autorizzato dal Governo: lo scambio delle

merci al minuto venne affidato ad un giurato deputato. I beni della contessa

Giuditta passarono a Federico II che divenne erede anche dei feudi

normanni. Questi confermò i privilegi di cui godeva la città. A lui si

deve anche l'origine di alcuni casali fra i quali quello di Burgimilluso che

poi divenne Casale di Menfi.

A

Federico II successe il figlio Corrado II il quale, malgrado fosse

contrastato dal Papato, riuscì a regnare in Sicilia fino al 1254, anno

della sua morte. A quest'ultimo subentrò Manfredi che, incoronato

re nel 1258, mantenne Sciacca città demaniale con tutti i suoi

privilegi. Con la morte di Manfredi, e di Corradino scoraggiò

il governatore angioino che si ritirò a Messina.

Nel 1268 Sciacca

fu assediata da Carlo I d'Angiò, e l'anno successivo s'arrese. In

questo periodo la città fu sottoposta a soprusi d'ogni sorta. Con la rivolta

del Vespro a Sciacca (come in tutta la Sicilia) fu fatta strage di

francesi presso il Carmine. Per riconoscere i francesi si faceva pronunciare

la parola dialettale ciciri (ceci) che inconsciamente

pronunciavano come chichiri.

A

questo punto il paese si ribellò e si costituì in Comune libero. Capitano

fu eletto Isidoro Incisa, di nobile famiglia.

Quando Pietro

III d'Aragona, nella Chiesa della Martorana a Palermo, fu

proclamato re di Sicilia nel 1282, Sciacca contribuì a dare il suo

aiuto con le sue galere a sostegno delle lunghe guerre contro gli Angioini.

Fra le tante, per importanza, va ricordata la partecipazione di Sciacca e il

suo naviglio alla battaglia di Ponza nel 1300: in

quell'occasione fu fatto prigioniero il capitano della città Isidoro

Incisa, che poi riuscì a fuggire e mettersi in salvo. Un'altra grande

battaglia si combatté proprio a Sciacca nel 1302 e il suo assedio

durò quarantacinque giorni: gli abitanti resistettero fino all'arrivo delle

truppe di Federico II. Intanto nel campo nemico era scoppiata una

pestilenza che decimò l'esercito, costringendo Carlo II a ritirarsi e

chiedere la pace: venne firmata nel 1302 a Caltabellotta. Il

re, per riconoscenza dell'eroismo dimostrato, concesse l'immunità dei dazi

doganali e da ogni altro diritto della regia curia sulle merci importate ed

esportate, cosicché Sciacca divenne città franca.

Rotta

la pace di Caltabellotta nel 1312, ebbero nuovamente inizio gli assalti

degli Angioini in Sicilia, durati fino al 1373. Durante questo periodo

Sciacca divenne parecchie volte teatro di guerra e fu cinta d'assedio dalle

truppe angioine. Si difese eroicamente ma non poté evitare i contrasti con

fra le potenti nobili famiglie che parteggiavano per le due dinastie. In un

primo momento ebbero la meglio i Palizzi e i Chiaramonte sui Peralta e

i Ventimiglia, e Sciacca si schierò con gli Angioini a scapito degli

Aragonesi.

I

Peralta - Successivamente, nel 1355, la città passò in mano ai

Peralta e nel 1360, quando la principessa Costanza d'Aragona si

fermò a Sciacca per poi ripartire e raggiungere il consorte Federico III a Catania,

furono gli stessi Peralta a dimostrare che non era cessata la loro

solidarietà verso gli aragonese. In questo anni a Sciacca venne istituita

la carica di Capitano di guerra per la difesa della città. Tale compito fu

affidato a Guglielmo Peralta che divenne, durante il regno di

Federico III, il più potente e importante signore di Sciacca e del

territorio circostante.

Il

Peralta, oltre ad essere conte di Caltabellotta, poiché era apparentato col

re, possedeva vasti territori avuti in eredità, per occupazione o per

concessione regia. Dal re aveva ottenuto la rappresentanza della Magna

Curia, cioè l'istituzione di una suprema autorità con funzioni giudiziarie

inappellabili.

Forte

di questo appoggio, il Peralta riuscì persino a battere moneta ed istituire

una vera zecca. Grazie all'appoggio di altre nobili famiglie riuscì a

consolidare il suo potere tanto da essere investito dal re della facoltà

delle concessioni feudali. Alla morte del re, il Peralta fu uno dei quattro

vicari per la tutela della regina Maria di Sicilia appena

quindicenne. Gli altri tre vicari erano gli Alagona, i Chiaramonte e i

Ventimiglia. Nel 1390 la regina Maria si sposava col re Martino

il Giovane, ma i vicari e i baroni di Sicilia riunitisi a Castronovo

stabilivano di ricevere la regina Maria ma non Martino, condividendo la

volontà del papato che consideravano gli aragonesi scismatici.

Nel 1392 i

sovrani giungevano a Trapani e Guglielmo Peralta col figlio Nicolò

ed altri nobili si recavano per rendergli omaggio. Dei tre vicari si

schierava contro soltanto Chiaramonte e così Sciacca ebbe confermati tutti

i privilegi concessi dai sovrani precedenti. L'arresto e la condanna a morte

del Chiaramonte e il fermo dell'Alagona provocavano però una rivolta

popolare. Il re Martino chiedeva al Peralta il suo appoggio per domare i

rivoltosi ma questi in un primo momento si dimostrò contrario. Il figlio

Nicolò, poiché la rivolta si allargava a macchia di leopardo verso

l'entroterra, non tardava a convincere il padre ad affrontare le truppe

catalane comandate da Don Pietro Queralt. Nel territorio di Sambuca del 1395 ebbe

luogo una disastrosa battaglia e, malgrado la sconfitta subita dal Peralta,

le truppe nemiche non osarono avvicinarsi a Sciacca. Poco dopo moriva il

vecchio Guglielmo.

Nel

periodo in cui tenne il potere Guglielmo Peralta, a Sciacca venne realizzato

il Castello Nuovo, una vera fortezza inaccessibile costruita sulla roccia.

In seguito fu detto Castello dei Luna perché da loro in seguito abitato. Il

giovane Nicolò, figlio di Guglielmo, mantenne la carica di capitano della

città, e la carica di guardiano del Castello Vecchio e di quello Nuovo.

Età

moderna - Nel 1391 moriva anche Nicolò, e il re Martino,

recatosi a Sciacca per i funerali, alloggiò nel Castello Nuovo. Per

assicurarsi la continuità dei buoni rapporti, stabilì di dare in moglie

allo zio conte Artale Luna la figlia di Nicolò, Margherita

Peralta, malgrado l'amore della giovane era per il coetaneo Perollo,

figlio di un'altra nobile famiglia.

Le

nozze vennero celebrate a Sciacca nel 1400 alla presenza del re, e

furono causa di un triste episodio che passò alla storia come Caso di

sciacca. Infatti, la guerra civile che si scatenò ebbe origine dalle

controversie sorte tra la famiglia dei Perollo d'origine normanna e quella

dei Luna d'origine catalana durante il regno di Alfonso V in Sicilia, durato

dal 1400 al 1529 con immani conseguenze, riducendo la città in

uno stato di miseria ed abbandono. Dopo le suddette nozze, la famiglia

Perollo non sopportò la prepotenza del sovrano e scatenò un odio viscerale

verso la nobiltà catalana e straniera alla quale il Luna apparteneva. A

questo odio dei Perollo s'aggiunge quello di Bernardo Cabrera, conte di

Modica, che avrebbe pure preteso di fare sposare Margherita al figlio, in

modo da poter ancora di più ampliare il suo controllo territoriale.

Deceduti

Martino il Vecchio e il figlio Martino il Giovane, in Sicilia gli

abitanti aspiravano ad avere un loro re. Si erano intanto formati tre

fazioni: una catalana capeggiata da Bernardo Cabrera, un'altra dalla regina

Bianca, moglie di Martino il Giovane che il re aveva sposato dopo la morte

di Maria, e un'altra ancora della nobiltà siciliana a cui aderivano molti

Comuni che si erano ribellati alla regina. Il conte Luna seguiva la fazione

di Cabrera, ma gli abitanti di Sciacca rimasero fedeli alla regina. Nel 1411 il

Cabrera occupava la città, ma non il Castello Vecchio, difeso ad oltranza

da Pietro Garro. Un intervento della regina liberò il castello e la città.

Nel 1416,

il prestigio della famiglia Peralta passò ad Antonio, il figlio del Luna,

che ebbe dal re Alfonso la concessione della castellania di Sciacca. Dava

cioè il massimo onore oltre il diritto di dimora nel Castello Vecchio.

Durante

il periodo in cui regnò Alfonso V Sciacca, grazie alla sua posizione,

divenne una delle città più importanti della Sicilia. Ma ancora una

volta le rivalità tra le famiglie Luna e Perollo turbarono la sua prosperità.

Tale rivalità, estesasi alla popolazione, culminò nella lite che i Luna e

i Perollo ebbero per la rivendicazione della Baronia di San Bartolomeo. Nel 1438 intanto

la città veniva venduta a Giovanni Ventimiglia, marchese di Geraci,

ma nel 1443 veniva riscattata.

Nel 1448 l'intervento

del viceré faceva concordare una pace tra le famiglie Luna e Petrollo, ma

non passò molto tempo che fu violata. L'occasione s'ebbe nel 1459 quando

Antonio Luna stava partecipando alla processione della Santa Spina di

Cristo. Giunto dinanzi al palazzo dei Perollo, il Luna insultò il rivale

pubblicamente, forse convinto che non venisse ascoltato vedendo le finestre

chiuse. Le imposte s'aprirono improvvisamente e Pietro Perollo raggiunse il

corteo ferendo il rivale. I suoi uomini incendiarono le case dei Luna,

portarono lo scompiglio tra i fedeli e si rifugiarono nel castello di Geraci.

Dopo quest'atto terroristico, il viceré inviò a Sciacca il luogotenente

del Maestro Giustiziere, Giacomo Costanzo, per istruire un processo e punire

i fautori di questi fatti.

Ritornato

da Caltabellotta, Antonio Luna scatenò la sua vendetta, facendo

assassinare familiari e parenti dei Perollo, distruggendo le loro case, e

persino la città subì gravi danni. Il re Giovanni I, succeduto ad Alfonso

V, per evitare nuove sciagure alla città, esiliò i Luna e i Perollo dal

regno e confiscò tutti i loro beni.

Nel 1494 Ferdinando

V insigniva la città col titolo di Degna per la sua gloriosa storia, il suo

vasto territorio e per la sua bellezza. Giacomo Perollo diveniva

potente signore e otteneva la carica d'amministrare la giustizia e le

attività del Comune. Diveniva anche deputato al Parlamento.

Ma

gli odi non si erano sopiti e nel 1528 quando vennero uccisi sette

componenti della banda di Marco Lucchesi, accanito nemico del Perollo,

riesposero le rivalità. Non molto tempo dopo l'eccidio degli uomini di

Lucchesi, giungeva a Sciacca il corsaro Sina Bassà il quale offriva il

riscatto del barone di Solanto. Respinte le offerte del Luna accoglieva

quelle del Perollo. Il Luna per vendicarsi dell'affronto, nel 1529, con

un esercito d'un migliaio di uomini cinse d'assedio ed entrò nel Castello

Vecchio. Il Perollo, tradito da una spia, fu ucciso. I parenti però non

s'arresero, ottenendo un decreto con il quale il Luna veniva condannato a

morte ed i suoi beni confiscati.

Fuggito,

Il conte si recò a Roma per ottenere la clemenza di Carlo V e di

Clemente VII ma, non essendogli accordata, si suicidò buttandosi nel Tevere.

Nel 1542 gli abitanti Sciacca si rivoltarono contro le

persecuzioni del Sant'uffizio, rivolgendosi al Parlamento per fermare gli

inquisitori: l'abolizione in Sicilia avverrà due secoli dopo.

Età

contemporanea - Il periodo intercorrente tra il 1554 e il 1712 a

Sciacca è caratterizzato da terremoti, rivoluzioni, fame e miseria.

Malgrado ciò sorgono chiese e nuovi palazzi, mentre Filippo II conferma

Sciacca Urbs dignissima et fidelissima.

Nel 1647 la

città si ribella e vengono aboliti i dazi sul vino e sul macinato, non

prima però che i manifestanti raggiungessero il Comune, incendiando

l'archivio ed uccidendo il maestro notaro. Nel 1713 la Sicilia con Vittorio

Amedeo II di Savoia riaveva il proprio re e così anche Sciacca

festeggiava.

Nel 1718 la

Spagna mandava però la sua flotta per ristabilire il governo spagnolo in

Sicilia e anche Sciacca si sottomise. Ciò provocò la reazione dell'Austria

e la città fu messa nuovamente sott'assedio capitolando dopo tre giorni.

Era il 1720 e il presidio spagnolo venne smantellato, cosicché

Sciacca obbedì all'imperatore Carlo VI. Nel 1726 Carlo VI

concludeva la pace con la città di Tripoli, Tunisi e

Sciacca. Malgrado vivesse ancora nella miseria, venne agevolata nei suoi

commerci in quanto venne evitato il pericolo dei corsari che infestavano i

mari lungo quelle rotte. Nel 1734 Carlo di Borbone occupava la

Sicilia ed a Sciacca veniva istituito il consolato del mare. La città si

riprendeva dal suo torpore e venivano intensificati i traffici via mare,

nonché via terra con la costruzione dell'arteria per Palermo.

Nel 1759 a

Carlo III di Borbone succedeva Ferdinando I, il quale conferì a Sciacca la

facoltà di giudicare nelle cause civili e criminali. La Costituzione del 1820 aboliva

i privilegi ed affermava l'uguaglianza dei cittadini. Alla città venne

riconosciuto l'antico nome: Distretto di Selinunte con Sciacca capoluogo.

Nel 1821,

Ferdinando aboliva la Costituzione e Sciacca diveniva provincia di Girgenti.

Sorta la carboneria, la città partecipò con i suoi patrioti alle rivolte

per l'indipendenza dai Borboni. Nel 1860 giungeva Garibaldi a Marsala e

a Sciacca la notte tra il 13 e il 14 maggio i patrioti Bartolomeo Tommasi,

Luigi Azzara, Alfonso Friscia, Francesco Lombardo e Giuseppe Campione

inalberavano sull'aquila di pietra della vecchia casa comunale in via

maestranza, oggi Via Garibaldi, la bandiera tricolore. Acclamato dal

popolo, veniva riconosciuto il costituito Comitato rivoluzionario, il quale

dichiarava decaduto il governo borbonico e proclamata l'annessione al Regno

d'Italia. Sciacca divenne capoluogo di un circondario della provincia

di Girgenti.

Durante

la Seconda guerra mondiale, a Sciacca vi era una Base aerea, ben

mimetizzata, punto strategico del Mediterraneo, utilizzato dalla Regia

Aeronautica (1940 – 1943).

Itinerario

turistico

Il

territorio saccense si estende lungo la costa del Mediterraneo, del quale

mostra la varietà e la ricchezza del paesaggio, viene delimitato dai fiumi

Carboi e Verdura e il suo verde si estende fino alla piana di Menfi. Dal

mare Sciacca si innalza fino al Monte San Calogero, che si erge fino a 386m

s.l.m. Grazie alle sue fertili terre una delle attività economiche

prevalenti è l'agricoltura; ecco che dagli estesi uliveti viene prodotto un

olio eccezionale e dai verdeggianti vigneti un vino prelibato frutto di

"gioconda vite"; inoltre fedeli alla storia e alle tradizioni, le

terre saccensi pavoneggiano i sempreverdi agrumeti, che deliziano l'aria con

il loro denso profumo di zagara.

L'itinerario,

che vi consigliamo parte da Sciacca, un'antica e bella città costruita su

una collina dominante il mare. Percorrendo la costiera SS.115 che è un

continuo salire sui rilievi e scendere nel letto dei fiumi che sboccano a

mare, senza mai attraversare i paesi che sono tutti all'interno.

Dopo

circa 25 km da Sciacca lasciate la SS.115 in direzione di Borgo

Bonsignore e della Riserva naturale della foce del fiume Platani:

potete passeggiare per sentieri ben segnati nel bosco della riserva che si

affaccia sulla lunghissima, affascinante e solitaria spiaggia. Tornate poi

sulla SS.115 e dopo altri 4 km girare nuovamente a destra seguendo le

indicazioni per le rovine della città greca di Eraclea Minoa.

Posta

in meravigliosa posizione su un promontorio alto sul mare, Eraclea fu

fondata verso il VI sec. a.C. dai greci della vicina Selinunte e fu abitata

sino al I sec. d.C. quando venne inspiegabilmente abbandonata. Si visitano i

resti dell'abitato e del teatro e il piccolo museo che conserva reperti

rinvenuti in loco ma più che le rovine è eccezionale il sito da cui si

gode un vastissimo panorama sulla costa e sul bosco della riserva del fiume

Platani.

Sotto

la rupe di Eraclea, in una bella pineta, c'è un piccolo centro turistico:

da qui si apre un'altra lunghissima spiaggia bordata dalla pineta, un altro

posto fantastico per interminabili passeggiate sulla riva, bei bagni di mare

e rilassanti dormite in pineta.

Si

ritorna nuovamente sulla SS. 115 proseguendo in direzione Agrigento: dopo

circa 4 km entrate nel paese di Montallegro seguite la strada vecchia,

lenta e tortuosa. Si

ritorna nuovamente sulla SS. 115 proseguendo in direzione Agrigento: dopo

circa 4 km entrate nel paese di Montallegro seguite la strada vecchia,

lenta e tortuosa.

Passate

Siculiana, tornate sulla strada nuova ma dopo altri 4 km riprendete la

strada vecchia che passa per Realmonte e raggiunge poi Capo Rossello,

un altro impressionante promontorio di roccia bianchissima che si butta in

un mare color turchese: ora la strada scorre vicinissima al mare offrendo

splendidi panorami. In breve arriverete a Porto Empedocle, il porto

peschiero e mercantile di Agrigento: poco prima del centro abitato, nei

pressi dell'hotel Madison si trova la spiaggia detta Scala dei Turchi, con

una grande roccia bianca a gradoni, molto caratteristica; altre spiagge

belle sono pochi km più avanti e quindi decidete voi cosa fare, se

stendervi a riposare o andare a visitare i dintorni.

Agrigento

fu fondata nel VI sec. a.C. da greci di Rodi e Creta, divenne una delle più

importanti città della Magna Grecia e uno dei maggiori centri della Sicilia

con i romani e poi con gli arabi e con i normanni. Restano monumenti di

tutte le epoche ma il vero gioiello di Agrigento è la Valle dei

Templi, un insieme di templi eretti nel V sec. a.C. dei quali è rimasto in

piedi lo splendido Tempio della Concordia. Si chiama Valle dei Templi

ma in realtà i templi sono eretti su un crinale fuori dalla città, in un

luogo panoramico con vista sulla piana che termina nel mare: un consiglio è

di visitare il sito appena aprono.

Poco

lontano, a Villaseta, si trova la casa natale di Pirandello nella quale

è allestito un piccolo museo dedicato allo scrittore. Anche il centro

storico di Agrigento merita una visita con le strette vie e i numerosi e

interessanti edifici antichi: l’abbazia di S. Spirito (del sec. XIII, con

il chiostro), la bella via S. Girolamo con vari palazzi settecenteschi,la

Cattedrale e la chiesa di S. Maria dei Greci (sec. XIV).

Si

riprende la strada costiera che porta al borgo di S. Leone per proseguire

correndo accanto a una lunga spiaggia sinché la strada piega verso

l’interno sino a raggiungere la SS. 115 che imbocchiamo in direzione Gela-Siracusa:

dopo circa 4 km si trova sulla sinistra l’imbocco di una strada minore che

porta alla Ciavolotta, una delle tante miniere di zolfo che si trovano tra

Agrigento ed Enna (altre miniere si trovano a Delia, Serradifalco e dietro

la stazione di Campofranco). Le miniere di zolfo si svilupparono nel corso

dell’Ottocento raggiungendo il massimo della produzione nei primi anni del

Novecento, per poi calare sino a scomparire negli anni Ottanta: è in queste

miniere che i, bambini a partire dai sette anni, venivano reclutati dai

picconieri per trasportare il minerale dall’interno della miniera

all’aperto.

Dopo

aver dato uno sguardo a quanto resta della miniera e delle attrezzature

produttive (si scavava il minerale a trecento metri sotto terra) si ritorna

sulla SS.115 sino a raggiungere Palma di Montechiaro, paese natale di

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (autore del famoso romanzo “Il Gattopardo”,

ambientato in Sicilia nella seconda metà dell’Ottocento: dietro alla

bella chiesa barocca si trova il settecentesco palazzo Tomasi di Lampedusa).

A circa 5 km da Palma si trova, su una scogliera a picco sul mare, il

trecentesco castello di Palma, in posizione panoramica.

Lasciata

Palma si prosegue seguendo la strada che si inoltra nell’arido entroterra,

si passa Camastra e si raggiunge Naro, un’antica città dominata da un

castello quattrocentesco e caratterizzata da numerosi palazzi e chiese

barocche, tra le quali S. Salvatore e il Duomo normanno, in rovina.

Da

Naro si prosegue in direzione Canicattì percorrendo una strada tortuosa tra

le spoglie colline dove si percepisce una strana solitudine che nel passato

doveva essere ben maggiore e più opprimente.

Poco

prima di Canicattì si gira a sinistra imboccando la SS. 122 in direzione

Agrigento, correndo prima per bei rettilinei e poi arrampicandosi sui

versanti della Sella Monello e poi giù nella valle del torrente Iacono sino

a raggiungere Favara, cittadina di origine araba, che conserva un castello

quattrocentesco eretto dalla famiglia di Chiaramonte e la barocca Chiesa

Madre.

Pag.

2

Pag.

2 |