|

Storia,

folklore e gastronomia si fondono in maniera perfetta in una splendida

provincia nel cuore della Sicilia, Caltanissetta. Una provincia che affonda le proprie radici in un passato

lontanissimo, che rivive attraverso le testimonianze degli scavi

archeologici e nei castelli sparsi

sul territorio.

La

storia della provincia di Caltanissetta è costellata dal passaggio

di molte dominazioni che hanno

lasciato la loro impronta: greca, romana, araba-normanna, sveva,

angioina, aragonese e castigliana.

Il periodo di massimo splendore è legato allo sfruttamento dei grandi

giacimenti di zolfo,

oggi dismessi, che sono entrati a far parte del patrimonio

storico-naturalistico di questa provincia.

Dirigendosi

verso il confine agrigentino,

il paesaggio ancora mostra i segni delle antiche miniere,

con i pozzi e le gallerie che hanno modificato il profilo delle

montagne.

Le colline

brulle e giallognole in primavera si trasformano in un verde

intenso, cambiando radicalmente il paesaggio. Dolci rilievi degradano

verso il breve tratto di costa che segna lo sbocco sul mare della

provincia. I vivaci colori delle coltivazioni di

uliveti, vigneti e agrumeti animano l’intera zona per poi confondersi

con l’azzurro del mare. Il Nord è

segnato da monti, colline e ampi valloni, habitat ottimale per la

coltivazione di noccioli, vigne e ulivi.

Il toponimo deriva

dall'arabo Qalʿat

an-nisāʾ,

letteralmente traducibile come "rocca delle donne", o

"castello delle donne", che è il nome con cui il geografo

arabo Idrisi indica

la città nel 1154.

Il motivo per cui la località fosse appellata in questo modo rimane

sconosciuta e l'ipotesi che il castello

di Pietrarossa fosse un harem a

servizio dell'emiro di Palermo sembra essere smentita dalla natura

militare della fortezza. Secondo la storica nissena Rosanna Zaffuto

Rovello il nome era dovuto al fatto che gli uomini, a causa della

distanza dei campi coltivati, fossero costretti a dimorare fuori dal

villaggio, dando così l'impressione che fosse abitato solo dalle donne.

Con

l'arrivo dei Normanni,

nell'XI secolo la città incominciò ad assumere il nome latinizzato di Calatenixet,

secondo la versione del Malaterra, o Calatanesat, in una

traslitterazione dall'Arabo di un testo di Muhammad

al-Idrisi. Già alla

fine del XII

secolo, lo storico Ugo

Falcando, nel suo Liber

De Regno Sicilie, parla

di Caltanixettum, che risulta essere la traduzione

ufficiale dell'odierno nome in latino.

Secondo

una ricerca dello studioso Luigi Santagati, il

toponimo dimostrerebbe l'esistenza, mai confermata, di un borgo

preesistente di origine bizantina. Secondo questa teoria, nisā,

"donna" in arabo, sarebbe la storpiatura di Nissa,

il nome della città dell'Anatolia da

cui provenivano gli stratioti bizantini che

avrebbero costruito il castello

di Pietrarossa e il

vicino villaggio, che avrebbero chiamato Nissa, lì dove sorge il

quartiere degli Angeli. In seguito alla conquista da parte degli Arabi,

questi avrebbero aggiunto al nome originale del borgo il prefisso Qalʿat,

"castello", analogamente a quanto fecero a Henna, l'odierna Enna,

che rinominarono Qasr Yannae, divenuta poi Castrogiovanni, e

in altre località di cui storpiarono o integrarono il nome bizantino.

Gli

albori di Caltanissetta vanno cercati in epoca molto antica: reperti

dell'età

del bronzo trovati nei

pressi della città indicano che la zona è abitata fin dal IV

millennio a.C. La

posizione strategica fu certamente il motivo per cui gruppi di uomini,

già a partire dall'ultimo neolitico,

decisero di insediarsi in questa particolare zona della Sicilia centrale,

su delle alture da cui si poteva dominare tutto il paesaggio

circostante, molto vicini alla costa settentrionale e collegati alla

costa meridionale dall'Imera

meridionale, fiume che

all'epoca risultava essere navigabile.

Il

primo nucleo urbano, di origine sicuramente sicana,

si formò nella zona del monte Gabal

al Habib, attestato da

un'epigrafe del 397

a.C. nella quale si sarebbe

letto per la prima volta il nome Nissa che, con

l'arrivo dei Greci intorno

al VII

secolo a.C., sarebbe stata

posta sotto il presidio di Siracusa.

Dopo

la seconda

guerra punica, la Sicilia

passò sotto il controllo dei Romani.

Fino a qualche anno fa si pensava che nel 123

a.C. il territorio

nisseno fosse stato invaso dai Romani guidati dal console Lucio

Petilio, che vi avrebbero

installato una colonia chiamata "Petiliana" in suo onore. Dopo

recenti studi, si tende a pensare che la colonia Petiliana corrisponda

alla vicina Delia.

Ciononostante si è voluto che il presunto passaggio del console

rimanesse un segno indelebile nella toponomastica della zona, per

esempio a Borgo

Petilia, in realtà nome

attribuito dal Fascismo nel XX secolo. Un importante indizio della

presenza latina risiede nei resti di una villa a nord-ovest di Sabucina,

da dove provengono vari reperti archeologici, tra cui un busto

dell'imperatore Geta.

Durante

il dominio

arabo, delle famiglie di

origine berbera si stanziarono in un borgo corrispondente all'attuale

quartiere degli Angeli, che battezzarono Qalʿat

an-nisāʾ("castello

delle donne").

In

base ai suoi studi sull'origine del toponimo Caltanissetta,

lo studioso Luigi Santagati sostiene che i primi ad abitare nell'attuale

luogo della città potrebbero essere stati i Bizantini,

che nella seconda metà dell'VIII

secolo avrebbero

edificato il castello

di Pietrarossa e

l'annesso borgo che avrebbero chiamato Nissa dal

possibile nome della città di provenienza degli stratioti fondatori

sita in Cappadocia. Con l'arrivo degli Arabi,

intorno all'846,

il nome sarebbe diventato Qalʿat

an-nisāʾper

assonanza con il vecchio nome bizantino.

Nel 1087,

la città venne occupata dai Normanni,

e divenne possedimento del Gran

Conte Ruggero, che la

trasformò in feudo per vari membri della sua famiglia e fondò

l'abbazia in stile romanico di Santo Spirito, laddove si trovava un

villaggio rupestre e un convento basiliano sorto forse sui resti di una

fattoria di origine romana. Primo feudatario di Caltanissetta, dopo

Adelasia, nipote del Gran Conte Ruggero, fu Gosfredo di Lecce, signore

di Montecaveoso forse dal 1153 al 1155.

Durante

il dominio

aragonese nel 1296 Federico

III nominò conte Corrado

I Lancia. Nel 1361 i

baroni Francesco

Ventimiglia e Federico

Chiaramonte assediarono Federico

IV nel Castello di

Pietrarossa, dove aveva trovato rifugio, e fu salvato dai nisseni, che

non sopportavano la prepotenza dei due baroni.

Nel 1365 Guglielmo

Peralta, che già controllava Sciacca e Caltabellotta divenne

il signore di Caltanissetta. Nel 1358 aveva

riunito nel Castello di Pietrarossa gli altri tre uomini più potenti

della Sicilia di allora: Artale

Alagona, Manfredi

Chiaramonte, Francesco

Ventimiglia, che si

spartirono l'intera Sicilia nel cosiddetto Governo

dei Quattro Vicàri, che

tuttavia durò fino al 1392,

quando Martino I

di Sicilia intervenne

militarmente. Il re Martino I regnò fino al 1409,

quando gli successe il padre Martino

I di Aragona, che però morì

un anno dopo, nel 1410.

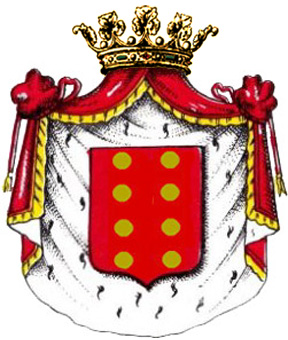

Nel 1407 Caltanissetta

passò ai Moncada di Paternò (con

la nomina di Matteo

II Moncada conte da

parte di Martino I), a cui resterà per 405 anni, fino all'abolizione

della feudalità in Sicilia, nel 1812.

Nel 1553 fu

costruito il ponte

Capodarso sul fiume Salso,

a un'unica arcata, alta quasi 20 metri, per facilitare le comunicazioni.

La costruzione è tutt'ora esistente e percorribile, pur avendo subito

alcune modifiche nel tempo.

Nel

febbraio del 1567 un

forte terremoto colpì la città, e il castello di Pietrarossa ne rimase

gravemente danneggiato. A quel punto i ruderi del castello vennero

utilizzati come cava per la ricostruzione del resto della città, e

rimasero in piedi solo i resti di tre torri, due delle quali sono ancora

visibili.

Nel 1718 a

Caltanissetta scoppiò una rivolta antisavoiarda, come in molti altri

centri siciliani.

L'11 luglio di quell'anno le truppe sabaude di Vittorio

Amedeo II di Savoia, guidate Nel 1718 a

Caltanissetta scoppiò una rivolta antisavoiarda, come in molti altri

centri siciliani.

L'11 luglio di quell'anno le truppe sabaude di Vittorio

Amedeo II di Savoia, guidate

dal vicerè Annibale

Maffei attraversarono la

città. Durante la battaglia ci furono 53 vittime tra i nisseni e 17 tra

i soldati piemontesi.

Nel 1787 vi

soggiornò il poeta Goethe,

che nel suo saggio Viaggio

in Italia la

descrisse come una «città ben situata e ben costruita».

Nel 1816,

in pieno periodo

borbonico, Caltanissetta fu

elevata a capoluogo

di provincia, grazie alla

mediazione del giurista Mauro

Tumminelli. Per

questo motivo la popolazione nissena si rifiutò di partecipare ai moti

separatisti di Palermo del 1820,

e la città dovette subire un saccheggio da parte di alcune bande

armate, formate da galeotti ed ex carcerati, capitanate da Salvatore

Galletti, principe di San

Cataldo, che devastarono la

città dopo un sanguinoso combattimento nei pressi del Convento

di Santa Maria della Grazia,

a quei tempi posto all'ingresso della città. Da questo evento nacque la

ormai proverbiale rivalità tra le due città.

La

città fu colpita dal colera nel 1837 e

successivamente per altre due volte (1854 e 1866).

Aderì

ai moti rivoluzionari e indipendentisti del 1848-1849,

guidati da Ruggero

Settimo, che ebbero termine

proprio a Caltanissetta, dove fu firmata la capitolazione dei

rivoluzionari.

Garibaldi e

i suoi Mille giunsero

a Caltanissetta il 2 luglio 1860 e

vi fecero ritorno il 10 agosto. Come l'intera Sicilia venne annessa al Regno

d'Italia lo stesso anno.

Dopo

l'Unità

d'Italia fu interessata

da un grande boom economico dovuto soprattutto ad un'intensa attività

mineraria, che però fu spesso accompagnata da varie sciagure: il 27

aprile 1867 morirono

47 persone a causa di un'esplosione di grisou nella miniera

di Trabonella, 65 minatori

persero la vita a Gessolungo il

12 novembre 1881 sempre

per un'esplosione, e altri 51 nel 1911 a Deliella e

a Trabonella.

In

questo periodo, la vita politica nissena è dominata da due figure

importanti: Berengario Gaetani (che fu sindaco

dal 1891 al 1894 e

poi dal 1897 al 1911)

e Ignazio

Testasecca, importante

imprenditore minerario che venne eletto alla Camera

dei deputati per ben

otto legislature consecutive nel collegio di Caltanissetta. Durante la

sindacatura di Gaetani si realizzarono numerose opere pubbliche, come

l'allargamento della strada che conduceva al Convento

dei Cappuccini, che venne

intitolata alla Regina

Margherita, mentre Testasecca

donò mezzo milione di lire per la costruzione di un ospizio di

beneficenza in contrada Palmintelli, a lui intitolato, che gli valse il

titolo di conte concessogli

da re Umberto

I tramite motu

proprio. Altra figura

politica di rilievo fu quella dell'avvocato Agostino

Lo Piano Pomar, che fu

dirigente della sezione nissena dei Fasci

siciliani e poi nel 1905 uno

dei fondatori della Camera

del Lavoro di

Caltanissetta, che nasceva dalle rivendicazioni di giustizia sociale dei

minatori nisseni.

Le

strade rotabili la collegavano a Piazza Le

strade rotabili la collegavano a Piazza

Armerina, Barrafranca e Canicattì fin

dal 1838,

ma la ferrovia arrivò

solo nel 1878,

con l'apertura della stazione

ferroviaria e la

costruzione della via Cavour, che doveva collegare lo scalo al centro

della città. Nel 1867 giunse

l'illuminazione

a gas, nel 1914 l'arrivo

dell'elettricità permise

l'apertura del primo cinematografo.

Nel 1920 le

elezioni amministrative videro la vittoria del fronte social-riformista,

con l'elezione a sindaco di Agostino

Lo Piano Pomar, che però

produssero numerosi disordini tra le varie formazioni politiche, alcuni

dei quali sfociarono nell'uccisione di Gigino

Gattuso, che verrà poi

celebrato come "martire fascista". Durante la Seconda

guerra mondiale, tra il 9 e

il 13 luglio 1943,

Caltanissetta fu teatro di pesanti

bombardamenti da parte

delle forze aeree anglo-americane nel quadro dello sbarco

degli Alleati in Sicilia,

durante i quali persero la vita 350 civili. Tali eventi furono

anticipati da un mitragliamento aereo occorso in città la notte tra il

17 e il 18 giugno precedenti. Inoltre, alla fine dello stesso mese, una

colonna tedesca venne mitragliata nelle vicinanze del ponte

Capodarso.

Truppe

americane sbarcarono a Licata la

mattina del 10 luglio 1943 alle

ore 2,45 nella spiaggia di Mollarella con la 3ª divisione fanteria e il

18 luglio occuparono la città.

Pochi

mesi prima, il 21 marzo 1943,

un grave incidente ferroviario interessò un treno militare che

trasportava 800 soldati del 476º battaglione costiero da Castrofilippo

a Termini Imerese, causando 137 morti e 360 feriti.

Pian

piano Caltanissetta incominciò a rimarginare la maggior parte delle

ferite ricevute in eredità dopo la guerra: negli anni cinquanta

incominciò il restauro della Cattedrale, distrutta

dai bombardamenti dell'aviazione americana

nel 1943 e

le strade erano state liberate dalle macerie negli anni precedenti.

Negli anni cinquanta-sessanta, con l'approvazione di un nuovo piano

regolatore, la città ha conosciuto una notevole espansione urbanistica,

che ha portato alla nascita di nuovi quartieri e di nuove arterie di

comunicazione. Nei primi anni settanta venne meno il settore

dell'estrazione dello zolfo:

la crisi irreversibile del settore, incominciata a partire dagli anni

venti grazie al nuovo processo

Frasch messo a punto

negli USA,

raggiunse in quegli anni il punto di non-ritorno e furono così chiuse

anche le ultime solfare nissene.

Castello

di Pietrarossa

Il

castello di Pietrarossa è una fortezza dell’XI secolo che sorge a

ridosso della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, nel vecchio quartiere arabo

di Caltanissetta.

Le

origini dell’edificio, di cui oggi rimangono solo i ruderi di alcune torri

in pietra rossa e del ponte di comunicazione, è piuttosto controversa. Non vi

sono infatti documenti a sostegno della sua presenza nel territorio prima dei

Normanni, ma per il momento si presume ancora possa essere stato

costruito dai bizantini tra il 750 e l’800.

Vi

sono anche altre ipotesi, che tenderebbero ad attribuire al fortilizio,

un’origine ancora più antica; secondo alcuni, la struttura sarebbe infatti stata

eretta dai Romani su un gruppo di antiche fabbriche, altri credono invece

che il castello risalga all’Epoca Greca, e in particolare che la rocca fosse

di proprietà dei siracusani, e che poi fosse stata attaccata dagli ateniesi,

in un fallito tentativo di presa. Altri ancora pensano invece che fosse un

possedimento più recente, di origine saracena, dato che testimonianze più

attuali sembrerebbero confermare la sua impressionante estensione, che

comprendeva, oltre alle mura, ai camminamenti e alle torri, anche giardini e

coltivazioni, elementi tipici delle costruzioni arabe; questa ipotesi farebbe

pensare, che all’interno delle mura del castello, vivessero qualcosa

come 300 nuclei famigliari, di cui 70 armati. Altri invece ne ipotizzano la

nascita al tempo di un insediamento sicano.

L’origine

araba del castello, sarebbero però la più accreditata, in quanto potrebbe

anche spiegare l’origine del toponimo di Caltanissetta: derivante dal

termine arabo Qal'at an-nisah, che tradotto significa ‘castello delle

donne’; un’espressione che starebbe ad indicare il fatto che per un lungo

periodo dell’anno, gli uomini si ritrovavano ad occupare le terre

circostanti, in qualità di contadini, lasciando alle donne il presidio

del fortilizio. Del castello rimangono oggi testimonianze sorte sulla base

degli studi effettuati sulla rocca, che ci confermano come il castello avesse

planimetria e struttura imponenti; a Siviglia vi è infatti una versione del

castello, in formato plastico, così come doveva apparire nell’Antichità,

stesso discorso per un’illustrazione degli inizi del Novecento, e per uno

degli affreschi ubicati presso la ‘Galleria delle Carte Geografiche’,

all’interno dei Musei Vaticani.

Il

castello fu teatro di diversi eventi di rilievo, che caratterizzarono il

periodo della dominazione angioina di Sicilia; in particolare: durante il

periodo dei Vespri, il castello venne attaccato, e i cittadini, una volta

cacciati i regnanti, ivi istituirono il "Libero Comune di Caltanissetta".

Ma il periodo più splendente delle "murra di l’Anciuli", è

sicuramente quello aragonese.

Salito al governo Pietro III d’Aragona, il castello tornò infatti nelle

mani regie; i possedimenti perduti non vennero più recuperati, ma tra le sue

mura vennero ospitati i tre Parlamenti generali siciliani.

Alla

morte di Federico IV, avvenuta nel 1378, la rocca calcarea che domina la valle

del Salso, venne occupata dai quattro vicari di Sicilia, tra cui Guglielmo

Peralta e Manfredi Chiaramonte, i quali diedero vita al cosiddetto

‘Governo dei Quattro Vicari’.

Nel 1407, il castello, e il feudo

circostante, passa alla famiglia Moncada, (nelle cui mani rimarrà fino alla

fine del Feudalesimo), e in particolare a Matteo II, primo conte di

Caltanissetta, il quale si dice ospitò tra le sue stanze la Regina Bianca di

Navarra, per difenderla dagli oppositori che non la volevano a capo del Regno.

Nella

notte del 27 febbraio 1567 il castello crollò, si presume per un

terremoto; i Moncada si occuparono di preservarne ciò che ne restava ma,

contemporaneamente, diedero anche l’ordine, come si evince dagli scritti, di

iniziare ad utilizzarla come cava per estrarre il prezioso materiale che

sarebbe asservito alla costruzione dei nuovi edifici della città.

Le

demolizioni continueranno per tutto il XVII secolo; la pietra del castello

contribuì alla costruzione del Convento dei Francescani, delle cappelle del

vicino cimitero, e delle abitazioni del Quartiere degli Angeli.

Oggi,

dell’antica struttura e planimetria è dunque rimasto ben poco, ma alcuni

scavi promozionati nel Settecento, portarono alla luce un antico

passaggio, subito dopo ricoperto, che ha determinato la nascita dell’antica

leggenda dei "cuniculi": ovvero passaggi sotterranei, che si dice

colleghino diverse costruzioni della città, tra cui anche antichi palazzi e

chiese.

Sempre

nei pressi del castello, venne ritrovato un sepolcro, con all’interno quello

che si presume possa essere il corpo della nipote di Ruggero d’Altavilla.

La salma fu poi traslata presso la chiesa di San Domenico, ma ancora oggi si

pensa che la rocca sia infestata dal suo fantasma. Sempre

nei pressi del castello, venne ritrovato un sepolcro, con all’interno quello

che si presume possa essere il corpo della nipote di Ruggero d’Altavilla.

La salma fu poi traslata presso la chiesa di San Domenico, ma ancora oggi si

pensa che la rocca sia infestata dal suo fantasma.

Un’altra

leggenda, alimentata dalle possibili origini arabe del castello, sembrerebbe

invece confermare la nascita di uno dei dolci più famosi di Sicilia: il

cannolo. Secondo la tradizione infatti, le donne arabe preparavano questo

dolce in occasione del ritorno dei propri mariti. La cialda, spessa e

croccante, veniva realizzata in maniera che potesse essere conservata per

giorni; una volta che i mariti furono tornati dai campi, le donne si

dedicavano così al riempimento della cialda con un fresco ripieno di ricotta:

in questo modo, i loro uomini avrebbero potuto gustare il dolce come fosse

appena fatto.

Planimetricamente

articolato su vari livelli, il castello risultava costituito da tre torri

collegate da cortine murarie, delle quali oggi risultano visibili resti di

quella centrale, alta circa 25 metri e della torre di vedetta nord. La grande

torre centrale è costruita su una roccia bipartita da una profonda fenditura

che la attraversa longitudinalmente.

Nel

lato sud, a cavallo di quest'ultima, sono visibili una feritoia in pietra da

taglio e inferiormente un'apertura con arco a sesto acuto privo del concio di

chiave, presumibilmente preceduta da una scala d'accesso esterna, oggi non

più esistente. Il fianco sud-ovest è rinforzato da un cantonale in pietra da

taglio, probabilmente eseguito nel XVI secolo, dopo un parziale crollo della

parte superiore della torre; tale tesi è sostenuta dall'esistenza nel

cantonale di conci tagliati a sguincio, facenti parte, in origine, di una

finestra ubicata alla sommità, lato ovest, della quale restano solo il

davanzale ed uno stipite. In cima alla torre è posizionata una cisterna per

liquidi rivestita con intonaco che ingloba frammenti ceramidi invetriate

piombifere databili tra la fine del XII secolo ed i primi del XIII.

Ai

piedi della torre, nell'area dello sperone, lo scavo delle murature

parzialmente interrate ha portato alla definizione di un ambiente la cui

esatta consistenza non è individuabile a causa del crollo della parete ovest,

dovuto all'utilizzo della roccia come cava da costruzione.

Alla

fine del percorso d'accesso al castello, resti di murature addossate alla

roccia fanno pensare all'originaria presenza di ambienti di servizio coperti

con strutture lignee; poco distante è sita una profonda ed ampia cisterna

intonacata, interamente interrata.

In

prossimità del castello, a seguito di uno sprofondamento del terreno, si scoprì

un condotto sotterraneo, scavato nella roccia, avente ingresso nella strada

rotabile d'accesso al cimitero. La galleria aveva parete verticali e copertura

voltata, era alta mediamente m. 1,77 e larga m. 1,27; fu esplorata per circa

10 metri e successivamente, per motivi di sicurezza, ne fu chiuso l'accesso.

Monumento

al Redentore

Il

monumento al Redentore si trova sulla vetta più alta del Monte San Giuliano,

che sovrasta tutta Caltanissetta. Si tratta di un piedistallo contenente nel

suo interno una cappella, che inizia a pianta quadrata e diventa circolare per

concedere un adeguato appoggio alla statua del Redentore.

All’inizio

del XX secolo vennero commissionati da papa Leone XIII diciannove monumenti a

Cristo Redentore, una in ogni regione d’Italia (all’epoca 19). Tra le

regioni che risposero all’appello del Papa vi fu la Sicilia che scelse come

luogo per l’erezione del monumento la vetta del Monte San Giuliano, nel

cuore dell’isola. Il progetto fu affidato all’architetto Ernesto Basile,

figlio di Giovan Battista Filippo Basile (l’architetto del Teatro Massimo di

Palermo).

La

prima pietra venne posata il 13 maggio 1900. La statua del Redentore arrivò

da Roma il 30 luglio, ma non furono fatti grandi festeggiamenti perché il re

d’Italia Umberto I era stato appena assassinato a Monza ed era stato

proclamato il lutto nazionale. Sempre per questa ragione l’inaugurazione del

monumento venne rimandata: dalla fine di agosto fino al 30 settembre del 1900

in città vi furono grandi festeggiamenti e l’inaugurazione avvenne alla

presenza di cardinali, vescovi, clero e popolo venuti da tutta la Sicilia.

Piazza

Garibaldi e Fontana del Tritone

Piazza

principale del centro storico, in essa si incrociano i due corsi

principali, corso

Umberto I e corso

Vittorio Emanuele.

Vi si affacciano il municipio, la Cattedrale

e la chiesa di San Sebastiano; al centro vi si trova la "fontana

del Tritone".

La

fontana costituita da un gruppo bronzeo raffigurante un tritone che tenta di

domare un cavallo marino di fronte a due mostri marini che lo insidiano.

Ispirata alla mitologia greca il Tritone

è un dio marino con il corpo per metà uomo e per metà pesce, figlio

di Poseidone

e Anfitrite.

La figura mitologica è stata spesso usata nella costruzione di fontane

e ninfei,

anche il Bernini

lo ha collocato nella sua famosa fontana a Roma.

Fu scolpita dal nisseno Michele

Tripisciano nel 1890

e inizialmente posta nell'androne di Palazzo

del Carmine: la

fontana fu creata dall'architetto Gaetano

Averna per essere

posta nella sua attuale locazione, al centro di Piazza

Garibaldi, dove fu

inaugurata il 15 dicembre 1956,

in sostituzione ad un vecchio lampione

in ferro a cinque luci.

Tra la fine del 2008

e l'inizio del 2009,

l'intera piazza Garibaldi è stata sottoposta a lavori di pavimentazione

in basoli

di pietra lavica

per impedire il passaggio di automobili e consentire il libero transito

dei pedoni.

In questa occasione anche la fontana del tritone è stata restaurata e

vi sono stati installati impianti di illuminazione che l'hanno riportata

così all'antico splendore.

Monumento

ai caduti

Sito

in fondo al viale Regina Margherita, commemora i 291 militari nisseni

caduti durante la Grande

Guerra. Si tratta

di una statua bronzea che riproduce due figure umane: la prima, in

posizione eretta, rappresenta la Patria, e cinge un elmetto contornato

da ramoscelli di lauro e quercia, con una mano regge un libro e una

palma, con l'altra indica verso il basso, dove si trova la seconda

figura, l'eroe, che stringe il tricolore.

La statua è collocata su un

basamento che presenta una gradinata sulla parte anteriore, e alla base

due cannoni e una corona d'alloro in bronzo.

Fu inaugurato il 16

dicembre 1922 per volontà di un comitato appositamente costituitosi e

presieduto dal dottore Luigi Sagona, che nel conflitto aveva perso

congiunti. Inizialmente collocato a poca distanza dal seminario

vescovile, in una zona adiacente al viale Regina Margherita che venne

chiamata viale delle Rimembranze, nel 1965 fu spostato nell'attuale

sito, a 500 m da quello originario.

Fu realizzato su progetto dello

scultore Cosimo Sorgi utilizzando il bronzo sottratto al nemico dalla

fonderia Laganà di Napoli. È sede cittadina delle commemorazioni

del 4 novembre.

Ponte

Capodarso

Situato

in un luogo selvaggio e impervio, protetto da piccole ripide alture che

chiudono il fiume in una stretta gola, prende il nome dal vicino monte

Capodarso).

Il

ponte fu costruito nel 1553 sull'Imera meridionale (comunemente

detto "Salso") per ordine di Carlo V per evitare il guado del

fiume, particolarmente pericoloso durante le piene. Originariamente aveva

l'aspetto di un ponte a un solo arco a schiena d'asino, che poteva essere

attraversato solo dai pedoni. Il pittore francese Jean Houel ne

fece un disegno ad acquarello alla fine del XVIII secolo, in quanto

considerato assieme all'Etna e alla fonte Aretusa di Siracusa,

una delle meraviglie della Sicilia («un monte, un ponte e un fonte»).

Sebbene

fosse collocato esattamente sul confine con Castrogiovanni, il ponte

rimase di pertinenza nissena, come attestato da un documento del 1620 in cui

si attribuiva alla municipalità di Caltanissetta la manutenzione dell'intera

opera.

Nel

1842 fu interessato da un restauro commissionato dal consiglio

provinciale, ma solo dopo l'Unità d'Italia (o già nel biennio

1847-48, secondo altra fonte) la forma originaria venne totalmente

stravolta: furono realizzati due piccoli archi laterali affiancati all'arco

principale che lo resero piano, e venne allargato per renderlo adatto al

passaggio dei carri. Alla fine dei lavori, nel 1866, fu inserito

nell'itinerario della strada rotabile Caltanissetta-Piazza Armerina.

Il

ponte fu distrutto il 9 luglio 1943 dai tedeschi in ritirata, e ricostruito

l'anno successivo. Il 10 aprile 1961 crollò nuovamente in seguito a una piena

eccezionale; fu riaperto al traffico il 27 gennaio 1962.

Pag.

2

Pag.

2

|