|

Castello

Nuovo (o dei conti Luna)

Tutte le città che si rispettino in

Italia e, possiamo dire, in tutti i Paesi di antica storia, hanno il loro

bravo castello, più o meno imponente, più o meno restaurato e messo in

evidenza. E come il quadro antico dell'illustre antenato che spesso vediamo

in bella mostra nelle case di quelle famig1ie che possono vantare di

appartenere a un nobile casato. Anche Sciacca, che vanta antica e nobile

origine, possiede un castello medievale, non privo di imponenza, che fu dei

conti Luna, e che di recente è stato acquistato dall'Ente Regionale

Palazzi e Ville di Sicilia allo scopo di salvarlo e valorizzarlo.

Fu fatto costruire nel 1380 da

Guglielmo Peralta, conte di Caltabellotta, che fu, dopo la morte del re

Federico III (1377), uno dei quattro Vicari del regno di Sicilia. Passò poi

in possesso dei Luna quando, morto Nicolò Peralta (figlio di Guglielmo),

una delle sue tre figlie, Margherita, andò sposa al conte Artale di Luna,

catalano, zio di re Martino.

Sorge sulla viva roccia, in posizione dominante, nella parte alta e

orientale della città, ed è inserito nel perimetro delle antiche mura che

tuttora, in buona parte, esistono. Comprende quattro parti: la cinta, il

mastio, il palazzo comitale e la torre cilindrica. La cinta che serviva alla

difesa esterna, ha pianta poligonale ed è formata di alte e robuste mura,

capaci di resistere ancora per molti secoli all'usura del tempo. Entro il

perimetro della cinta, a nord, si ergeva il mastio, cioè la torre maestra,

a pianta quadrangolare, che di molto superava l'altezza del complesso dei

fabbricati e che aveva la funzione di sorvegliare la cinta il terreno

esterno e il cortile interno.

Sorge sulla viva roccia, in posizione dominante, nella parte alta e

orientale della città, ed è inserito nel perimetro delle antiche mura che

tuttora, in buona parte, esistono. Comprende quattro parti: la cinta, il

mastio, il palazzo comitale e la torre cilindrica. La cinta che serviva alla

difesa esterna, ha pianta poligonale ed è formata di alte e robuste mura,

capaci di resistere ancora per molti secoli all'usura del tempo. Entro il

perimetro della cinta, a nord, si ergeva il mastio, cioè la torre maestra,

a pianta quadrangolare, che di molto superava l'altezza del complesso dei

fabbricati e che aveva la funzione di sorvegliare la cinta il terreno

esterno e il cortile interno.

Di esso, rimasto integro fino al

1740, oggi resta solo la base, ma possiamo farcene un'idea attraverso un

disegno di Ignazio di Mino che lo ritrae così come era nel 1867, prima che

l'Amministrazione comunale del tempo, provvedesse a farlo demolire perché

danneggiato in seguito alle scosse sismiche del 13 giugno 1740 e del 27

ottobre 1855.

Esiste, invece, tuttora, sempre

inserita nel perimetro della cinta, a sud, una torre cilindrica, a due

piani, dalle volte costruite con conci accostati a coltello, come usa coi

mattoni di terracotta.

Il palazzo del Conte, a pianta

rettangolare, occupava il lato ovest del Castello, compreso tra il mastio e

la torre cilindrica.

Era composto di un piano terreno, adibito come abitazione della servitù, e

di un piano superiore dove abitava il Conte con la sua famiglia.

Di esso oggi resta l'alto muro

esterno con quattro ampie finestre dalle quali si può ammirare tutta la

pittoresca, multiforme distesa di tetti, terrazzi e logge delle case di

Sciacca, tutto il panorama della città con le sue torri e le chiese e i

campanili e le cupole e le vie e le piazze e i giardini e il porto e il

mare.

L'ingresso era situato a nord ed era

munito di ponte levatoio. Da esso si entrava nel cortile dove a sinistra

erano le scuderie e i locali degli uomini d'arme, nonché una cappella

dedicata a S. Gregorio, e a destra una scala che portava al piano nobile del

palazzo. Nel complesso il castello dei Luna di Sciacca non è di dimensioni

sesquipedali, come qualcuno, spinto dall'amor di campanile, ha voluto

descriverlo, tuttavia, nell'insieme, non è privo di una sua solenne

monumentalità, e, oltre a rappresentare per il suo profilo caratteristico

uno dei più interessanti esempi di architettura civile e militare del '300

esistenti in Sicilia, per la sua posizione dominante su tutto l'abitato di

Sciacca, costituisce un elemento insopprimibile del panorama della nostra

città a cui conferisce lustro e decoro, e una fisionomia inconfondibile.

Oggi

l'edificio si compone di quattro parti: la cinta muraria, la torre grande

(mastio) e quella cilindrica entrambe a nord, e il Palazzo del Conte a

ovest. La cinta è formata da alte mura che servivano alla difesa. Della

grande torre a pianta quadrangolare rimane la base, mentre la torre

cilindrica che si presenta a due piani con accostati a coltello, si conserva

ancora. Rimane ben poco invece del Palazzo del Conte, posizionato fra mastio

e torre cilindrica e di cui ci resta solo i tetti e gli alti muri, dove si

possono notare dipinti dell'epoca e ammirare (tramite le sue finestre) un

bel panorama di Sciacca.

Castello

Vecchio (o dei Perollo)

Così detto

per distinguerlo dal Castello Nuovo o dei Luna, che fu eretto dal Gran Conte

Ruggero insieme con le prime mura che come una morsa chiudevano la città al

tempo dei Normanni. Passò ai Perollo, secondo la tradizione locale, in

seguito al matrimonio della contessa Giulietta, figlia del gran conte

Ruggero, con Gilberto Perollo (sec. XII) e ai Perollo rimase fino alla sua

quasi totale distruzione operata dai partigiani di Sigismondo Luna nel 1529,

durante il famoso Caso di Sciacca. Situato nella parte orientale della città,

all'incirca tra Porta S. Pietro, Porta Bagni e il Monastero di S. Caterina,

comprendeva gli attuali cortili Chiodi, Rizza e Carini. Secondo il Savasta

entro le mura del Castello erano "cinque grandiosi palagi con corti e

sale e nobili quartieri abitati dai cinque rami principali della famiglia

Perollo".

Il castello aveva tre entrate. La porta principale, detta del Cotogno, era

vicina a Porta Bagni, un'altra detta di S. Pietro, era così detta perché

vicina alla omonima chiesa del castello, detta S. Pietro in Castro, la terza

era rivolta a oriente e si trovava fuori le mura della città. Delle tre

entrate rimane oggi solo quella che guarda a occidente, attraverso la

quale si accede all'attuale Cortile Chiodi, in origine spazio interno

dell'antica Rocca normanna.

Il castello aveva tre entrate. La porta principale, detta del Cotogno, era

vicina a Porta Bagni, un'altra detta di S. Pietro, era così detta perché

vicina alla omonima chiesa del castello, detta S. Pietro in Castro, la terza

era rivolta a oriente e si trovava fuori le mura della città. Delle tre

entrate rimane oggi solo quella che guarda a occidente, attraverso la

quale si accede all'attuale Cortile Chiodi, in origine spazio interno

dell'antica Rocca normanna.

Il castello

era munito di torri angolari, come può vedersi da un vecchio disegno di

Ignazio Di Mino.

La torre

principale, detta di S. Nicolò, doveva essere non lontana dalla omonima

chiesa. Si vuole, dice il Ciaccio, che il castello avesse avuto

anche dei sotterranei, da cui potevasi nell'occorrenza evadere sia dal

castello che dalla città.

Dall'antica

rocca ruggeriana ben poco oggi avanza e questo poco viene di giorno in

giorno manomesso e compromesso dai privati cittadini che, infischiandosene

del suo valore storico, ne vanno facendo scomparire ogni traccia. Fino a non

molti anni or sono, dal cortile Carini o dalla parte superiore di via

Valverde era ancora visibile la torre angolare di sud-est che poi è stata

trasformata in casa privata.

Oggi resta

solo la porta ad arco che guarda ad occidente con il sovrastante stemma

marmoreo dei Perollo.

- Castello

Incantato

-

Alle

falde del Monte Kronio e a pochi chilometri da Sciacca, sorge il “Castello

Incantato”, suggestivo museo all’aperto, ricco di mistero e fascino.

È

un giardino con un’infinità di misteriosi volti scolpiti nella roccia e

nei tronchi d'ulivo saraceni, realizzati dalla insolita creatività di

Filippo Bentivegna. Un personaggio che per oltre 50 anni non ha fatto altro

che scavare e scolpire teste, creando più di tremila volti, alcuni forse

somiglianti a illustri personaggi storici, altri con espressioni stralunate,

dal sorriso inquieto e indescrivibile, altri ancora bifronte.

Un

individuo dalla mente forse compromessa ma che dimostrava una grande abilità

nella attività manuale finalizzata alla creazione delle sue sculture,

dimostrando una notevole capacità ideativa ed espressiva. Sicuramente una

figura molto eccentrica e in una certa misura forse anche delirante.

La

storia personale di Bentivegna fu inconsueta e bizzarra ed è fondamentale

per comprendere il suo operato artistico ed è strettamente legata al suo

mondo immaginario ed incantato fatto di teste umane scolpite nella pietra.

Nato

a Sciacca il 3 Maggio 1888, figlio di pescatori, a causa delle misere

condizioni economiche, vive nell’alfabetismo e nella precarietà. A

vent’anni, nel 1908, si arruola nella marina e vi rimane fino al 1912.

Povero e disoccupato, nel 1913 emigra negli Stati Uniti, prima a New York

poi a Chicago dove è assunto da una compagnia che lavora alla costruzione

delle grandi linee ferroviarie.

Lì

la vita si rivelò per lui alquanto amara, non riuscì ad inserirsi né a

convivere con persone che avevano idee troppo diverse dalle sue, basate

sulla discriminazione razziale e sulla sopraffazione. Per la sua indole e

per le sue idee poco conformiste venne duramente emarginato.

Si

racconta che la sua ispirazione artistica sia legata all’amore per una

donna. Innamoratosi di una giovane americana il saccense è coinvolto in una

rissa dal rivale in amore da cui viene violentemente malmenato. Il

conseguente trauma gli provoca alterazioni psichiche rimaste celate sino a

quel momento. Tornato a Sciacca per curarsi, Filippo Bentivegna è ormai un

uomo completamente diverso.

Acquista

un piccolo podere nell’attuale Contrada S. Antonio, iniziando la sua nuova

impulsiva vita d’artista involontaria. Analfabeta e mai interessato ad

alcuna forma d’arte, comincia a dipingere e scalpellare alberi e massi che

estraeva dalle pareti rocciose, sviluppando una forma d’espressione

“inconsapevole” che gli permette di sviscerare i propri ricordi

sublimandoli. La sua arte ha come unico soggetto le teste umane d’ogni

forma e dimensione.

Le

sue sculture sono tutte diverse e raffigurano personaggi famosi e non, a cui

dava anche un nome e che, nel suo immaginario, rappresentavano i sudditi del

regno che egli aveva creato (il giardino incantato) e di cui era il

“Signore”, amava infatti farsi chiamare dalla gente “Sua

Eccellenza”.

Al

centro del podere sorge la casetta dove il Bentivegna viveva, le cui pareti

sono decorate da disegni raffiguranti grattacieli che ricordano il suo

soggiorno in America e un pesce che contiene nel proprio ventre un pesce più

piccolo che forse simboleggia la traversata dell’artista all’interno

della nave che lo condusse a New York.

Teneva

in gran conto una sua opera composta da alcune teste terminanti in una

specie di fallo, definito da lui “chiave dell’incanto”. Si dice che si

aggirasse per le vie della città con in mano un corto bastone che reggeva

come fosse uno scettro, autoproclamandosi “Signore delle caverne” per i

numerosi cunicoli che scavava nella terra per trovarvi energia.

Filippo

Bentivegna trascorse gran parte della sua vita nel proprio podere e, in

solitudine, vi rimase fino alla morte avvenuta l’1 marzo 1967.

L’anno

successivo alla morte di Bentivegna, con il suo lavoro in stato di abbandono

e talvolta oggetto di furto e sciacallaggio, arriva a Sciacca un

collaboratore di Jean Debuffet che riconosce l’importanza artistica

dell’opera del “Pazzo di Sciacca”.

Oggi

alcune teste di Bentivegna sono esposte al museo dell’Art Brut di Losanna,

istituito in memoria di Dubuffet.

Porte

e Torri

Le tre

porte d'accesso alla città sono tutte rimaneggiate:

Porta

Palermo, che collega Piazza Don

Luigi Sturzo con Piazza Guglielmo

Marconi e fu riedificata nel 1753 durante

il regno di Carlo III di Borbone – ha delle belle colonne in cima adornate

da un gruppo scultoreo con una grande aquila, in stile barocco.

Porta San

Salvatore, del XVI secolo, che si trova in Piazza Carmine, è ricca di belle

sculture rinascimentali.

Porta San

Calogero, che dà le spalle all'omonimo monte e funge da ingresso per il

quartiere di San Michele, è del 1536.

A queste si

aggiungono 2 porte ormai scomparse ma di altrettanta importanza, che insieme

alle 3 precedenti, formano le cosiddette "5 Porte" di Sciacca:

Porta

Bagni, fra Corso Vittorio Emanuele e Parco della Vittoria;

Porta di

Mare, che permetteva il collegamento fra Marina e il centro (probabilmente

situata fra Campidoglio e Terme).

Queste

cinque sono quelle più importanti soprattutto dal punto di vista

politico-storico, ma esistono altre porte meno importanti, come quella di

San Pietro e quella di San Nicolò La Latina Queste

cinque sono quelle più importanti soprattutto dal punto di vista

politico-storico, ma esistono altre porte meno importanti, come quella di

San Pietro e quella di San Nicolò La Latina

Particolare

attenzione meritano le torri: la Torre Campanaria si trova nella salita di

San Michele a poca distanza dalla Chiesa di San Michele, risalente al 1550.

La Torre medievale si trova all'angolo della via Molinari e risale al XV

secolo. La Torre del Pardo si trova in via Incisa (appartenente prima agli

Incisa e poi al mercante catalano Antonio Pardo) risale al XV secolo e si

compone di tre piano (nel primo abbiamo una finestra la cui cornice è retta

da due cariatidi).

Torre

Ficani, fu eretta da Calogero Ficani nel 1453, al tempo della caduta di

Costantinopoli in mano ai Turchi, per la difesa dalle incursioni dei pirati.

La Torre, coronata dai merli piani con feritoie, è a pianta quadrangolare

con solidi cantonali in conci di dura pietra di intaglio della Perriera, è

composta da un piano terra e da due piani sopraelevati. Un tempo isolata,

oggi è inserita nell' angolo Sud-Est di un vasto baglio, al quale si accede

attraverso un possente portale ad arco.

Chiesa

di Maria SS. del Soccorso]

La prima

Chiesa Madre fu fondata dalla contessa normanna Giulietta agli inizi del

sec. XII e durò fino al 1656. Dell'antica chiesa rimangono le tre

absidi utilizzate dal Blasco per la nuova, mentre le volte a crociera

costolonate, recentemente rimesse in luce e restaurate, e due portali ad

arco gotico sono del sec. XIV. La chiesa attuale, eretta tra il 1656 e il

1683, su progetto di Michele Blasco, pittore e architetto, benché

realizzata in piena età barocca, ci offre un bell'esempio di equilibrata

architettura che richiama alla mente classiche forme rinascimentali. È

l'unica chiesa di Sciacca che, oltre che per la facciata principale,

si fa ammirare anche per quelle laterali e per il corpo triabsidato di età

normanna che si conserva quasi intatto.

La facciata

principale, rimasta incompleta, è ornata di tre bianche statue di marmo

provenienti dall'antica chiesa, collocate, una, raffigurante S.

Maria Maddalena, sopra il frontone della porta principale, e

le altre (S. Pietro e S. Paolo) in nicchie ad edicola situate sopra i

frontoni delle due porte laterali.

Altre due statue di marmo (S. Giovanni Battista e S. Calogero), pure

provenienti dall'antica chiesa normanna e della

stessa mano, sono collocate, pure in nicchie ad edicola, la prima sopra la

porta della fiancata settentrionale e la seconda sopra la porta della

fiancata meridionale alla quale si accede con un'ampia scala a due rampe dal

corso Vittorio Emanuele. Tutte e cinque le statue sono opera di Antonio e

Gian Domenico Gagini.

La

ringhiera con colonnine e pilastri di pietra che recinge il sagrato dinanzi

alla facciata principale è stata realizzata di recente su disegno dello

scultore saccense, prof. Giuseppe Cusumano. Alla facciata mancano, sul lato

destro, il corpo (campanile) che dovrebbe fare pendant con quello realizzato

sul lato sinistro e il frontone.

L'interno suddiviso

da due file di pilastri in tre navate, comprende dieci cappelle, oltre a

quella dell'altare maggiore. La decorazione delle navate e delle

cappelle in stucco è stata realizzata su disegni di Salvatore Gravanti

negli anni 1830-31 e 1839-40. La vastità dell'insieme, il vivo senso di

luminosa spazialità creano una suggestiva atmosfera di solennità e di

eleganza insieme.

Componente

di spicco, inoltre, all'interno il vasto affresco della volta a botte della

navata centrale, raffigurante l'Apocalisse ed episodi della vita di Maria

Maddalena, capolavoro di Tommaso Rossi (1778-1862), figlio e allievo di

Mariano Rossi, uno dei più rinomati affreschisti italiani del sec. XVIII

(Sciacca 1731 - Roma 1807). Componente

di spicco, inoltre, all'interno il vasto affresco della volta a botte della

navata centrale, raffigurante l'Apocalisse ed episodi della vita di Maria

Maddalena, capolavoro di Tommaso Rossi (1778-1862), figlio e allievo di

Mariano Rossi, uno dei più rinomati affreschisti italiani del sec. XVIII

(Sciacca 1731 - Roma 1807).

Sono

inoltre degni di nota le seguenti opere d'arte, quasi tutte provenienti

dall'antica chiesa Madre: all'inizio della navata sinistra, fonte

battesimale in marmo del 1495, alla cui base si può leggere la data e il

nome dell'arciprete di quel tempo, Antonio De Piscibus, e del donatore

Andrea Burgio.

L'opera è

attribuita ai Gagini. Dietro il fonte battesimale, un rilievo raffigurante

la Decollazione di S. Giovanni Battista, del sec. XVI, che faceva parte di

altro fonte battesimale appartenente all'antica chiesa di S. Pietro in

Castro (sec. XI) oggi non più esistente.

Proseguendo nella navata sinistra, nella seconda cappella, sull'altare,

una statua della Madonna di Monserrato e in una nicchia, a sinistra,

un'altra della Madonna delle Grazie, entrambe di marmo, provenienti

dall'antica chiesa.

Nella

cappella in fondo alla navata, a sinistra del presbiterio, un interessante Crocifisso ligneo

del '500.

Sull'altare

maggiore è collocata la statua della Madonna del Soccorso, dal 1626

patrona della città; è opera di Giuliano Mancino e Bartolomeo Birrittaro

(1503).

Ai lati

dell'altare maggiore sono: a destra una Crocifissione di S. Pietro e

a sinistra una Sacra Famiglia, dipinti su tela dei quali non si

conosce il nome dell'autore.

Nella cappella a destra del presbiterio è una icona marmorea di Antonio

Gagini (1581). Rappresenta: (in ordine, dall'alto in basso) Padre

Eterno benedicente, episodi della passione di Gesù, Resurrezione,

Crocifissione, con ai lati, in nicchia, S. Pietro e S. Paolo,

Angeli in adorazione e ai lati, in sei scomparti, altre scene della Passione

e Santi Apostoli.

Nel lato

destro della crociera è la statua di marmo raffigurante la Madonna della

Catena (1457), proveniente dall'antica chiesa normanna.

Sul

penultimo altare della navata destra, la statua lignea di S. Calogero,

l'arcario e la cerva è attribuita al trapanese N. Milante. Sono pure di

qualche interesse, sebbene assai rovinati due sarcofaghi cinquecenteschi di

marmo, dei quali uno di Bartolomeo Tagliavia, collocato attualmente nella

prima cappella della navata destra, le cui caratteristiche stilistiche e

iconografiche sono simili a quello del Conte Gaspare II Naselli esistente

nella chiesa dell'Immacolata di Comiso, attribuito ad Antonello Gagini, e

altro di Gerardo Noceto, famoso botanico saccense del '500, che si trova in

un locale a piano terra, sottostante alla sagrestia, adibito a circolo

ricreativo di giovani cattolici.

In un angolo della sagrestia c'è, posata a terra, una Madonna degli Angeli,

statua marmorea di mano gaginesca e, appesi alle pareti, una Maria

Maddalena, antico dipinto su tela di Ignoto, e un interessante Crocifisso

ligneo che in origine era attaccato al centro del soffitto dell'antica

chiesa. Anche nell'ufficio dell'arciprete sono conservate alcune opere

d'arte meritevoli di attenzione. Sono due formelle marmoree del 1577

raffiguranti S. Maria Maddalena tra due leoni rampanti, che è l'antico

stemma religoso e civico di Sciacca (oggi solo religioso), e sotto di esse

due stemmi delle nobili famiglie Perollo e Garro-Maurici provenienti

dall'antica chiesa.

Nel

luglio del 1991 papa Giovanni Paolo II l'ha elevata alla

dignità di basilica minore.

Chiesa

del Carmine

È questa la terza chiesa

eretta nello stesso sito. La prima, dedicata al Salvatore, fu fondata

dal conte Ruggero subito dopo la liberazione della città dalla dominazione

musulmana (1087). Prese il nome del Carmine con la venuta a Sciacca, verso

il 1200, dei Carmelitani i quali fondarono, attiguo all'antica chiesa

normanna il loro convento.

Nel

sec. XVI, demolita l'antica chiesa normanna perché fatiscente, fu costruita

una seconda chiesa di più grandi dimensioni che fu aperta al culto nel

1579. Divenuta anche questa pericolante, si pose mano verso la fine del '700

alla terza chiesa che è quella attuale, contigua da mezzogiorno alla

precedente chiesa e di questa più grande, che fu aperta al culto

nel 1817. Di questa terza chiesa è autore il noto architetto A.

Giganti (1731-1787), un sacerdote trapanese, le cui prime opere sono di

gusto barocco (vedi ad esempio il Palazzo Bonagia a Palermo, gravemente

danneggiato dai bombardamenti durante l'ultima guerra mondiale e ridotto a

brandelli e assunto oggi quasi a simbolo della più nobile ed elegante

architettura palaziale barocca), mentre le successive sono di stile Impero

(vedi ad es. la chiesa di S. Paolino dei Giardinieri del 1786 sempre a

Palermo).

La facciata è una sorta di palinsesto architettonico che ci consente di

leggere le tre fasi della costruzione: la prima di età normanna (periodo

della Contea), la seconda cinquecentesca e la terza neoclassica. Essa,

infatti, ingloba, insieme a un brano della facciata della seconda chiesa,

l'intero prospetto della chiesa del Salvatore con i suoi spioventi del tetto

a capanna, con le sue finestre originarie rettangolari strombate con le sua

struttura a piccoli conci di bianco tufo marmoso a faccia vista, tipica

delle costruzioni di età normanna, nonché il rosone che è un inserto

di età gotica, realizzato con la venuta dei carmelitani a Sciacca (sec.

XIII). Oltre che in facciata, resti della seconda chiesa cinquecentesca

si trovano incorporati nell'abside. A differenza del prospetto della chiesa

del Salvatore che è costruito con piccoli conci di pietra bianca, quello

neoclassico, rimasto incompiuto, è costruito con blocchi di tufo

conchigliare compatto della Perriera, di colore giallo-dorato.

Anche

il campanile, attiguo alla chiesa da est, è coevo alla seconda chiesa.

Da notare, al sommo della costruzione, la cornice che ha la stessa sagoma

della cornice del vicino palazzo Argomento-Perollo, prospettante in via

Incisa le due sculture raffiguranti due teste di mori, un ricordo-simbolo

delle incursioni piratesche, frequenti in quel tempo, e gli altri elementi

lapidei aggettanti nei quali venivano infisse le bandiere (o le torce)

durante le festività.

La chiesa è sormontata da una scenografia cupola, datata 1807. Sull'alto

tamburo, 4 finestre che si aprono tra coppie di pilastri ionica a faccia

vista, permettendo alla luce di fiottare abbondantemente nell'interno. La

calotta, insieme alla soprastante lanterna, è rivestita di mattonelle

invetriate di un bel verde smeraldo in parte rifatte in seguito a un recente

restauro 1985.

Chiesa

di S. Caterina

Quella attuale è la terza

chiesa dedicata a S. Caterina, Vergine e Martire alessandrina, il cui culto

a Sciacca ha antiche origini. La prima, non più esistente, fu fondata,

stando all'iscrizione in lingua latina che si trova sulla

facciata interna sopra la porta, nel 1109 da Giulietta, Comitis Siciliae

Rogerii Filia, e si trovava nelle vicinanze di Porta S. Pietro; la

seconda, che era dove oggi c'è quella attuale, fu eretta nel 1520, anno

in cui fu ampliato l'antico piccolo monastero annesso alla prima chiesetta normanna;

la terza chiesa è il risultato dell'ampliamento della

seconda della quale ingloba il presbiterio, già ricostruito nel 1722, parte

dei muri perimetrali e lo stesso prospetto del quale, a causa del recente

scrostamento dei muri, attualmente si può notare un arco a tutto

sesto. La terza chiesa, iniziata nel 1796 e terminata in rustico nel

1825, fu rifinita nel 1838-39 su progetto Salvatore Gravanti. La facciata,

intonacata a calce, delimitata ai lati da robusti cantonali in conci di tufo

conchigliare a vista che ne accentuano lo sviluppo verticale, è ravvivata

al centro da un alto portale dal timpano curvilineo e soprastante balcone

(fino a pochi anni fa chiuso da grata di ferro) e alla sommità da una

pittoresca loggia-campanaria di sobrio stile barocco.

L'interno, ad una sola navata, aveva originariamente cinque altari costruiti in

muratura incrostata da cristalli colorati in disegni in oro, dei quali

rimane solo l'altare maggiore, essendo stati gli altri quattro

di recente demoliti. Sull'altare maggiore di marmo

è una pregevole statua lignea cinquecentesca di S.

Caterina di recente restaurata a cura della Soprintendenza ai Beni Storici e

Artistici di Palermo. La bella antica spada, sulla cui elsa la Santa

appoggia la mano, è prezioso dono dei marchese S. Giacomo.

Sugli altri altari notevoli sono i dipinti SS. Annunziata e Strage

degli Innocenti di Gaspare Testone. Il secondo è ritenuto una delle

opere artisticamente più valide di questo nostro artista che fu maestro di

Mariano Rossi. Un terzo dipinto, raffigurante La diramazione

dell'ordine di S. Benedetto (primo altare a sx), di cui gli eruditi

locali non fanno alcun cenno, per lo stile e il colore a me sembra che possa

attribuirsi a Michele Blasco. (Di questo artista vedasi specialmente L'Immacolata che

si trova nel primo altare a sx della chiesa del Collegio), di recente (1987)

restaurata. Di buona mano sono anche due statue di marmo di ignoto autore,

raffiguranti S. Benedetto e S. Scolastica,attualmente sistemati in due

nicchie ai lati del presbiterio, e un Crocifisso ligneo collocato nel

secondo altare a sx. Eliminati i quattro altari laterali e scomparsi gli

"arredi sacri e vasi preziosi" dei quali era "discretamente

Provvista" la chiesa appare oggi agli occhi del visitatore squallida e

disadorna.

Chiesa

di S. Michele Arcangelo

È

questa la terza chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo. La prima si

trovava all'incirca nel sito dove è il cappellone della chiesa di S. Maria

dell'Itria. La seconda, ancora oggi esistente ma di recente assai manomessa

all'interno, si trova attigua da sud alla terza. Fondata dal conte Guglielmo

Peralta nel 1371, terminati pochi anni dopo di rustico, fu rifinita in

seguito da Artale Luna, genero ed erede, di Nicolò Peralta, figlio di

Guglielmo.

Questa chiesa doveva essere molto bella se il Fazello la definisce fanum

insigne. Sin dal 1400 ospitava la Confraternita di S. Michele. Oggi, assai

manomessa, ospita ragazzi delle scuole elementari. La terza chiesa fu

costruita per volontà di Natale Amodeo, ricco conciapelle e calzolaio, il

quale, prima di morire, spinto da pietà religiosa verso l'Arcangelo S.

Michele, dispose che tutto il suo patrimonio fosse destinato a tale opera.

La costruzione, iniziata nel 1614, fu terminata nel 1620 e aperta al culto

nel 1638.

La facciata, dallo schema architettonico lineare, ha chiare superfici

intonacate a calce esaltate dalle paraste di pietra dorata a vista ed è

completa, a differenza delle altre chiese di Sciacca del periodo barocco che

in genere mancano di qualcosa. Il primo ordine è contrassegnato da tre

portali. Sul timpano della porta principale, che guarda a ponente, è

collocata una quattrocentesca statua di marmo bianco di S. Michele che era

nella seconda chiesa dedicata al Santo. Sotto l'arco del portale, ornato di

fini motivi barocchi, è la data di inaugurazione della chiesa, 1638.

L'interno, con pianta a croce latina, è diviso in tre navate da una serie

di snelle colonne sulle quali poggiano gli archi a tutto sesto. Nonostante

le più o meno recenti manomissioni (è stato, ad esempio, sostituito

l'antico pavimento in ceramica con altro in fredde piastrelle di marmo di

Carrara) questa chiesa, per la vastità dell'insieme, è una delle più

belle di Sciacca. Sul lato interno della facciata è un'imponente tribuna

cantoria del sec. XVIII, fastosamente intagliata con gusto barocco, e un

organo costruito nel 1832 da Francesco La Grassa. Nella navata destra sono

conservate alcune pregevoli opere di scultura e pittura, provenienti da

antiche chiese non più esistenti.

Sul lato interno della facciata si ammira una preziosa Croce lignea in stile

gotico catalano, nella prima cappella, Dormitio virginis, bassorilievo

marmoreo del XV secolo, diviso in due scomparti, in cui sono raffigurati, in

quello inferiore il Transito della Vergine e in quello superiore

l'Assunzione di Maria. Segue un S. Girolamo, dipinto su tavola del XV secolo

proveniente dall'antica chiesa di S. Michele eretta dai Peralta ed ora non

più esistente. Il dipinto porta la data e il nome del committente: Hoc

opus fieri fecit Iacopu Amodeo et Margaritella uxor 1454. Si ignora,

invece, il nome dell'artista.

Murato

vicino è un Angelo Raffaele e il bambino Tobia, bassorilievo

marmoreo del secolo XV proveniente dall'antica chiesa. Sul secondo

altare è stato collocato di recente un S. Giovanni e l'Addolorata, dipinto

su tela del saccense Vincenzo Tresca, firmato e datato 1788, che prima era

in sagrestia. Sull'altare maggiore è una seicentesca statua lignea

raffigurante S. Michele fatto scolpire in in Roma nel 1380 da Guglielmo

Peralta (G. Licata).

Rappresenta il Santo giovinetto, dal volto fanciullesco incorniciato da

una prolissa chioma inanellata, nell'atto di tenere il piede destro sul

corpo atterrato del demonio, dalla lunghissima coda a tortiglione, che,

invano, tenta divincolarsi aiutandosi con le mani e coi piedi dalle dita

unghiute come artigli di rapace. (Il corpo snello e forte del Santo sembra

non sentire il peso della preziosa armatura della quale è vestito).

Nella

navata sinistra tra le cose degne di nota sono: un Fonte battesimale dì

marmo, del 1586, ornato di angeli, racemi e fiori, proveniente dalla seconda

chiesa, una Annunciazione di G. Sabella (1818) e in fondo alla navata, ai

piedi di un Crocefisso, in nicchia chiusa da un minicancello, un

Ostensorio-reliquiario d'argento dorato nel quale si conservano due spine

della corona di Cristo. Per finire: presso la prima colonna della

navata centrale, a s. e un'antica acquasantiera di marmo bianco, ornata con

testine di angeli finemente scolpiti, e presso la prima colonna a destra

altra pila per l'acqua santa di marmo rosso, proveniente dall'antica chiesa.

Tra la chiesa di S. Michele e il campanile vi è la piazzetta detta

comunemente dai vecchi del quartiere "Firriatu di S. Michele"

perché in origine aveva forma circolare ed era circondata da un'inferriata.

In questo spazio era nel sec. XV il cimitero di una confraternita di nobili

che aveva la sua sede nell'antica chiesetta, oggi trasformata in scuola, che

confina a sud con la scalinata attraverso la quale si scende in via Pietre

Cadute.

Tra la chiesa di S. Michele e il campanile vi è la piazzetta detta

comunemente dai vecchi del quartiere "Firriatu di S. Michele"

perché in origine aveva forma circolare ed era circondata da un'inferriata.

In questo spazio era nel sec. XV il cimitero di una confraternita di nobili

che aveva la sua sede nell'antica chiesetta, oggi trasformata in scuola, che

confina a sud con la scalinata attraverso la quale si scende in via Pietre

Cadute.

Nell'edificio

attiguo alla chiesa, di cui avanza il portale gotico, erano fino a non molti

anni fa conservati dei cadaveri imbalsamati disposti ritti lungo le pareti.

Dalla

piazzetta si gode un vasto panorama di tetti che comprende buona parte del

centro storico della città, caratterizzato e dominato dalle eminenti moli

del Castello Luna, della chiesa di S. Caterina, della Chiesa Madre e di

quanto resta del Castello Vecchio. Il mare, sullo sfondo, è la

stupenda cornice del quadro.

Dalla

chiesa di S. Michele ha inizio il corso Tommaso Fazello dove, quasi a metà

strada, al n. 98, è la casa natale di Mario Ciaccio, storico di

Sciacca, alla cui memoria nel 1931 è stata murata sulla facciata una lapide

di marmo e collocato su una mensola un busto, opera dello scultore

saccense Giuseppe Cusumano. Accanto è il vasto Cortile Celso nel quale si

entra attraverso un antico portale ad arco ribassato che in origine, come

tutti gli antichi cortili, per ragioni di difesa, era chiuso da una robusta

porta.

La torre campanaria si trova, isolata, nella

piazzetta detta comunemente dagli anziani del quartiere Firriatu di

S. Michele, a pochi metri di distanza dalla chiesa omonima. Fu eretta,

secondo gli eruditi locali, nel 1550 dalla Confraternita di S. Michele. La

poderosa costruzione, di forme perfettamente geometriche, con base quadrata,

un parallelepipedo dalle nude superfici di conci a vista prive di finestre,

tranne una sul lato meridionale, ha tutte le caratteristiche di un'opera di

difesa. La sua struttura massiccia (i muri perimetrali hanno uno spessore di

oltre due metri) è assai simile a quella delle coeve opere di

fortificazione (Porta Salvatore, bastioni di S. Margherita e di S. Agata,

Porta S. Calogero, mura di Vega ecc.) costruite a Sciacca al tempo di Carlo

V (sec. XVI) quando più pressante era la minaccia di incursioni da parte

dei pirati barbareschi e il pericolo di uno sbarco dei Turchi.

Non a torto si ritiene che la torre sia stata originariamente innalzata per

l'avvistamento e successivamente utilizzata come campanile. Confermerebbe

questa ipotesi il fatto che la più grande delle campane collocate in cima

alla torre fu fusa nel 1587 cioè 37 anni dopo l'erezione dell'edificio, e

che i supporti in muratura che la reggono hanno tutti i caratteri di una

costruzione posticcia che, sia per la forma sia per la struttura, è in

netto contrasto con il possente fabbricato di pure forme geometriche. In

cima alla torre sono tre campane delle quali la maggiore, opera di Natale

Garbato, del 1587, pesa circa 1800 chili. Su quest'ultima, oltre alla data,

è la seguente Iscrizione: Piango i morti, respingo i fulmini, chiamo i

vivi.

Ai piedi della torre campanaria (lato sud-est), in via Gallo, sono alcune

abitazioni in grotta le cui origini risalgono a tempi remoti. Il luogo

è raggiungibile attraverso la scalinata che fiancheggia l'antica chiesetta

di S. Michele, detta via Pietre Cadute. Da questa via può

interessare raggiungere il cortile Grotte (dove sono altre abitazioni

scavate in parte nella roccia) sul quale si affacciano le finestre di una

casa d'età catalana, delle quali una reca incisa sull'architrave di pietra

la data 1559 e la sigla I H 5 (Jesus Hominum Salvator). La casa, che

appartiene alla famiglia Grisafi, si trova all'interno del cortile omonimo

al quale si accede attraverso un portale ad arco ribassato da via Amato.

Altre finestre cinquecentesche si affacciano sullo spiazzo Gallo

raggiungibile dal vicolo Castello.

Chiesa

di S. Francesco da Paola Chiesa

di S. Francesco da Paola

Iniziata nel 1627, fu portata a termine nel 1749. Successivamente, il 7 maggio 1768

si aprì la chiesa. A una sola navata, secondo il gusto francescano

settecentesco, con crociera e cappelle affondate, ha nove altari.

Tra

le opere d'arte che si conservano in questa chiesa meritano particolare

menzione i dipinti Sacra famiglia, Madonna della Luce e Deposizione di

Mariano Rossi, e il Crocifisso ligneo sull'altare a sinistra provenienti

dalla demolita chiesa di Santa Lucia.

Quando

nel 1580 vennero a Sciacca i Padri Minimi di San Francesco di Paola, in un

primo tempo furono ospitati in alcune case annesse alla chiesa di S. Vito e

in seguito (1610) nella casa grande dei Signori Tommaso e

Giuseppe Medici e Tallarita, che fu adattata a convento con lavori che

si protrassero a lungo e furono portati a compimento nel quinquennio

1744-49.

Allo

stato attuale l'edificio conserva sostanzialmente integro il prospetto sulla

via Licata, mentre all'interno risulta manomesso a causa delle

trasformazioni subìte in relazione all'uso cui sono stati destinati i

locali del convento dopo la soppressione del'66.

Ospita

da vari anni l'Archivio Notarile. Distrettuale e altri uffici.

Chiesa

di S. Calogero

È

questa la terza chiesa eretta sul monte Kronio o pendici (la prima,

costruita subito dopo la morte di S. Calogero e dedicata a S. Maria di

Dolcevalle, si trovava in contrada Lucchesi, la seconda, dedicata a

S.Giacomo Apostolo, in contrada La Chiave).

La

costruzione, iniziata nel 1530 da don Mariano Manna, priore di S. Nicolò la

Latina, fu portata a termine nel 1644. Notevoli lavori all'interno della

chiesa e del convento attiguo furono compiuti nel XVIII sec. ad opera di

Diego Noguera e Giacomo Giuseppe Serra, due nobili spagnoli che, abbandonato

il secolo, vestirono l'abito degli eremiti di San Calogero, assumendo

rispettivamente il nome di Fra Placido e Fra Calogero. L'interno è di

età barocca. Sull'altare maggiore è una stupenda statua marmorea di San

Calogero, opera di Antonello e Giacomo Gagini (1535-38). Ai lati dell'altare

maggiore san due dipinti a olio dei primi del'900: a dx San Calogero

che scaccia i demoni dalla montagnadi Luciano Vitabile, e a sx San Calogero

che sale al monte di Benedetto Violante.

Sugli otto altari, ai lati dell'unica navata, sono varie opere di pittura

del Sei-Settecento non prive di qualche interesse. Lato destro: 1° altare, S.

Margherita da Cortona; 2°, S. Girolamo, dipinto su tela di forme michelangiolesche

e rosseggiante, che qualcuno vorrebbe attribuire al nostro Mariano Rossi; 3°,

Natività di Ignoto (sec. XVII); 4°, S. Ignazio di Lojola e S.

Francesco Saverio di Ignoto.

Lato

sinistro: 1° altare, S. Zosimo che fa la comunione a S.

Maria Egiziana, bella tela di Gaspare Testore, che ci dà la misura della

validità di questo dignitoso pittore saccense che fu degno maestro di

Mariano Rossi; 2° Immacolata di Ignoto; 3° Crocifisso reliquiario (sec.

XVII); 4° Madonna della Mazza patrona civitatis, di ignoto autore.

Tutti

gli altari sono in legno e di età barocca (sec. XVIII). I putti in stucco

sulle arcate delle cappelle, di gusto serpottiano, rappresentati in vivaci

atteggiamenti naturali, nonché le statue in gesso di Santa Rosalia e

di S. Maria Maddalena, sono dello scultore saccense Emanuele Bentivenga e

furono realizzati tra il 1914 e il 1918. La chiesa è stata elevata

alla dignità di Basilica Minore da Papa Giovanni Paolo II il 20 settembre

1979.

Attaccato al Santuario è il convento. L'antico eremo, fondato nel sec. XVI,

è stato ristrutturato e ammodernato alcuni anni or sono, dopo che, insieme

con la chiesa, è stato ceduto dall'Amministrazione dell'Ospedale di Sciacca

ai Padri del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco (1948).

Chiesa

del Collegio

È

una delle più belle chiese di Sciacca per la grandezza, per l'eleganza e

per la magnificenza dell'architettura. Sorge nell'area dov'era il palazzo di

G. B. Perollo, che fu demolito per dar luogo alla costruzione. È

dedicata a S. Giovanni Battista in omaggio al fondatore, G. B. Perollo,

il quale per erigere chiesa e Collegio dei Gesuiti donò quindicimila scudi.

La costruzione fu terminata nel 1626 ma i lavori di rifinitura all'interno

si protrassero fin verso la metà del '700. Fu aperta al culto dai Gesuiti

nel 1615, mentre era ancora incompleta. Fu consacrata il 16 ottobre 1825 dal

Vescovo di Siracusa, Mons. Giuseppe Amorelli, come si legge su una lastra di

marmo affissa al muro.

La facciata, incompleta, a sviluppo verticale, dallo schema che riecheggia

forme fondamentalmente manieristiche, è divisa in due ordini. Pilastri

binati (paraste) la dividono in tre campate nell'ordine inferiore, in due

nel superiore. La campata centrale, in basso, è animata da un elegante

portale barocco, costituito da corinzie e scanalate, impostate su alti

zoccoli e sormontate da timpano ad arco spezzato. Di sagoma barocca sono

anche le due nicchie (ai lati del portale) a forma di finestre a edicola.

L'interno, a pianta basilicale con una sola grande navata di tipo

vignolesco, (m. 62 x m. 24) fiancheggiata da cappelle con nove altari tra

loro comunicanti, e collegata con il presbiterio in modo da formare un continuum strutturale,

e con la cupola sull'intersezione del transetto con la navata. Componenti

interessanti della suggestiva atmosfera chiesastica sono l'organo, sei

tribune con le grate dorate dalle quali i religiosi una volta assistevano

alle sacre funzioni, la fastosa decorazione in stile rococò e i

bassorilievi in stucco eseguiti da maestranze locali nel 1765. Non mancano

opere d'arte pregevoli.

Sull'altare maggiore è una grande tela, raffigurante S. Giovanni

Battista, attribuita al Domenichino, e, ai lati del presbiterio, due teli

raffiguranti, a sinistra Decollazione di S. Giovanni e a

destra S. Giovanni che battezza Gesù, eseguite nel 1850 dal Sac.

Giovanni Patricolo, palermitano, allievo di Giuseppe Velasco e Giuseppe

Patania. Degni di nota anche quattro busti-reliquiari in legno dorato del

Seicento, simili a quelli esistenti nella Chiesa dei Cappuccini,

raffiguranti i Santi Cosma e Damiano. Altre opere d'arte sono nelle

cappelle. Lato destro della navata: nella prima cappella, I Re Magi,

tela di Giovanni Portaluni da Licata. In questo dipinto quello dei

tre Re Magi che guarda verso l'osservatore è forse il ritratto del pittore.

Gli altri due Re Magi guardano rapiti il Bambino. Nella seconda cappella,

Crocifisso ligneo di età barocca cui fa da sfondo un coevo grande

reliquiario dorato.

Ai

piedi della Croce, sulla destra, statua dell'Addolorata e Angelo piangente.

Lato sinistro: Nella prima cappella, immacolata, ovvero Incoronazione

di Maria, tela di Michele Blasco, e recentemente restaurata a cura della

Soprintendenza ai Beni Culturali (1987). Nella seconda e terza

cappella le statue del Cuore di Gesù e della Sacra Famiglia sono

lavori realizzati negli anni Venti. Nel braccio sinistro della crociera,

nella cappella dedicata al SS. Redentore, la statua proviene da Napoli

(1840). Sotto l'altare sono le reliquie di S. Privato. Ai lati a

sinistra, Trasfigurazione, a destra Trionfo della Croce,

dipinti su tela di Tommaso Rossi. Nel braccio destro della crociera,

sull'altare statua lignea di S. Alfonso, che regge con la sinistra il

Crocifisso e con la destra lo indica.

Ai lati dell'altare, S. Alfonso in estasi dinanzi alla visione della

Madonna e S. Alfonso che consegna la regola alle suore e ai padri

redentoristi, dipinti su tela di Tommaso Rossi. Dei due dipinti il

primo è copia di un originale attribuito a Domenico Provenzani (1736-1794).

Sotto l'altare, dentro un'urna, sono le reliquie di S. Vittore Martire. In

questa cappella si trova inoltre il sarcofago marmoreo di G. B. Perollo,

fondatore della chiesa. Altre opere d'arte si trovano in vari ambienti. In

un locale di passaggio, che dalla chiesa porta in sagrestia, è un ritratto

di Giovanni Portaluni, e un'epigrafe, che ricorda ai posteri che la chiesa

fu fondata a spese del munifico barone. Qui si trova pure una grande tela

raffigurante Gesù che regge la Croce. Altre due grandi tele si trovano

vis-a-vis nel corridoio che porta alla sagrestia. Di esse una rappresenta la Sacra

Famiglia, ed è copia dell'omonima opera di Mariano Rossi, esistente nella

chiesa di S. Francesco di Paola, eseguita dal figlio Tommaso, l'altra, la Pietà,

opera datata 1790, ma non firmata.

Altre opere meritevoli dell'attenzione degli amatori d'arte si trovano,

infine, nella sagrestia. Sono: Immacolata e Madonna di Trapani di

Michele Blasco, Madonna della Mazza e Santa Rosalia, Sacra

Famiglia e S. Agnese, Madonna e S. Stanislao che tiene in braccio Gesù

Bambino di autori ignoti.

Da

segnalare, infine, La morte di re Ciro, tela attribuita a Pietro

Novelli, il Monrealese, che attualmente si trova nel corridoio del piano

superiore, attuale dimora dei Padri Redentoristi. Per gli amatori degli

arredi di sagrestia c'è qui da ammirare un grande armadio barocco e per gli

intenditori un bellissimo chiavistello in ferro battuto recante la data 1631

e il nome del fabbro, Barresi. Sempre in sagrestia, una Addolorata in

cera, chiusa in cornice barocca a cassetta incassata nel muro. Un'altra

immagine sacra in cera dello stesso formato faceva pendant a questa ma non

si sa dove sia andata a finire.

Numerosissime

le reliquie: del legno della S. Corona, del braccio di S. Martino, dello

stinco di S. Saturnino e di S. Benigno, della spalla di S. Faustino e di S.

Marcello, della gamba di S. Simplicio, delle ossa di S. Vittorino, della

coste di S. Corona, della gamba di S. Pantaleone e di S. Massimo, della

testa di S. Proto ecc. ecc.

Chiesa

di San Domenico

Fondata

contemporaneamente al convento nel sec. XVI, è stata rifatta e

ampliata tra il 1776 e il 1791 su disegno di Ermenegildo Vetrano. Una

lapide, posta sopra la porta d'ingresso all'interno della chiesa, ricorda

inoltre che questa è stata restaurata nel 1859.

La facciata, semplice e severa, costruita, come

il lato nord della chiesa, con blocchetti di tufo conchigliare, è animata

dal portale, da una finestra, in asse con esso, e dall'aggettante cornice

sommitale, elementi che con le loro zone d'ombra sottolineano la nuda

superficie del paramento murario.

L'interno, di sobrie forme barocche, a una sola

navata, comprende otto cappelle (tre in più rispetto alla prima chiesa

fondata dal Fazello), oltre alla cappella maggiore. Sugli altari della

navata, a destra sono tre quadri raffiguranti: S. Tommaso d'Aquino, S.

Giacinto (179S), S. Domenico e una scultura, raffigurante il SS. Crocifisso.

A sinistra: SS. Crispino e Crispiniano, tela di Giuseppe Tresca, datata

1784, Assunzione della Vergine, lavoro giovanile di Giuseppe Sabella. Sul

dipinto si può leggere il nome del donatore e la data, 1804. Seguono

una statua del Sacro Cuore, e una statua lignea di S. Vincenzo Ferreri

che proviene dall'Oratorio della Congregazione, fondato nel 1650 e poi

rifatto nel 1770, che si trovava in fondo all'arcata destra della

portineria. Sull'altare maggiore, attorno al simulacro della Madonna

del Rosario, lo stellario è opera di Vincenzo Tresca Junior.

Lo stemma sulla volta dei presbiterio è della famiglia Del Medico. Dei due

seicenteschi sarcofaghi marmorei attualmente collocati all'inizio della

navata, quello a destra, di Giacomo Tagliavia, proviene dalla cappella

di S. Giacomo. Quello a sinistra conserva i resti di Caterina del Medico,

baronessa del Nadore e della Culla, figlia di Antonio Li Medici, fondatrice

della cappella gentilizia. Delle varie tombe di nobili famiglie

saccensi esistenti nella chiesa non rimane più traccia, essendo state di

recente distrutte le pietre tombali in occasione del totale rifacimento del

pavimento. Anche l'iscrizione riguardante l'antica sepoltura dei congregati,

collocata nel 1724 nella cappella dei SS. Crispino e Crispiniano, non esiste

più.

Il Convento, fondato nel 1534, fu ricostruito su progetto di P. M.

Ermenegildo Vetrano e portato a termine nel 1742. In seguito alla legge

della soppressione dei conventi del 1866, passato al demanio dello Stato, è

stato destinato a sede di vari uffici e scuole. All'interno di notevole c'è

il chiostro per il quale è previsto un radicale restauro per riportarlo

alle sue forme originarie, e, conservato in un locale attiguo, il portale

dell'antica chiesa di S. Luca Evangelista che si trovava vicino a Porta

Bagni.

Chiesa

di Santa Margherita

Era una

delle più ricche chiese di Sciacca. Gli anziani raccontano che il suo

pavimento di maiolica veniva lavato ogni anno con il moscato. È chiusa

al culto e completamente abbandonata dal 1907. Fu fondata nel 1342 da

Eleonora d'Aragona, nipote di Federico III d'Aragona e moglie di Guglielmo

Peralta, conte di Caltabellotta e capitano a guerra di Sciacca, che fu uno

dei quattro vicari del regno di Sicilia al tempo della regina Maria. Verso

il 1350 venne concessa ai Cavalieri Teutonici, che vi annerissero il loro

Ospizio o Grancia, che avevano stabilito pochi anni prima nella vicina

chiesetta di S. Gerlando (Ciaccio). Soppresso l'Ospizio, nel 1390 la

chiesa fu aggregata alla chiesa della Magione di Palermo al cui regio abate

era soggetta. Fu completamente trasformata e ampliata nel 1594, avendo il

ricco mercante catalano Antonio Pardo destinato, con testamento del 14

febbraio 1393, metà del suo patrimonio a beneficio della chiesa della

quale, a giusto titolo, è considerato secondo fondatore. Tracce della prima

chiesa, che è inglobata nella seconda, sono visibili all'esterno nei muri

perimetrali, specialmente nel lato meridionale.

Una visione globale dell'edificio si può avere da piazza del Carmine.

Isolata da tre lati, la chiesa si delinea nettamente come un blocco

geometrico dalle piatte superfici animate da ampie finestre e due portali,

mentre le paraste angolari e le possente trabeazione in pietra conchigliare

locale, sottolineano la geometria delle forme. Chiude l'alzato un

aggettante poderoso cornicione lapideo, sostenuto da una serie continua di

modiglioni finemente intagliati, dal quale sporgono, come bocche da fuoco,

10 pesanti gronde di pietra. Sulla facciata principale, che è rivolta a

occidente,notevole è l'originario portale, in stile gotico-catalano,

caratterizzato, al vertice, da un fiorone e ai lati, da due pilastri

ottagonali, posti quasi come contrafforti della triplice

ghiera a bastoni che continuano nei piedritti.

Un altro portale, di marmo bianco, eseguito nel 1468, impreziosisce con la

finezza dei suoi rilievi scultorei il lato settentrionale della chiesa.

Questo portale, quasi certamente, apparteneva alla prima chiesa fondata da

Eleonora d'Aragona e fu poi adattato alla seconda. Da un sommario esame

salta agli occhi, la discordanza stilistica tra l'arco inflesso del

fastigio, che è gotico, e l'arco della lunetta che è rinascimentale.

L'arco rinascimentale è un'aggiunta successiva e il suo inserimento tra

l'arco inflesso e l'architrave ha determinato lo spostamento dei due

pilastrini e l'aggiunta di lastre di marmo tra pilastrini e stipiti del

portale.

L'interno è una festa di colori: di oro,

di stucchi e di grandi bei quadri; ove si celebravano splendide funzioni

solenni. Entrando in chiesa, si è subito attratti dalla magnificenza

della decorazione barocca. Stupefacente è la decorazione del presbiterio e

del transetto eseguita da Orazio Ferraro, rinomato stuccatore siciliano del

Seicento. Angeli, santi, putti in stucco, medaglioni, volute, rabeschi,

festoni, ghirigori coprono tutte le superfici. Le pareti laterali del

presbiterio sono occupate da due affreschi di grandi proporzioni.

Raffigurano, quello a sinistra la Crocifissione, l'altro, a destra, la

Madonna dell'Itria. Sono di Orazio Ferraro, che, oltre che scultore, fu

anche pittore. Una serie di medaglioni, raffiguranti episodi della Via

Crucis, opera di Giovanni Portaluni orna l'intradosso dell'Arco Trionfale.

Anche nel transetto angeli e puttini in stucco del Ferraro, disposti in vari

atteggiamenti, formano un insieme ricco e fastoso. Movimentata una SS.

Trinità tra un coro di santi e angeli e non priva di delicatezza una

Annunciazione alla Vergine che indubbiamente è il lavoro più

interessante del Ferraro in questa chiesa. Rozzamente modellato appare

invece un Adamo gigantesco collocato a sinistra dell'Annunciazione.

Sempre nel transetto sono inoltre due quadroni, Adorazione dei Magi e

Nascita di Gesù di Gaspare Testone e un sarcofago con iscrizione latina,

recante la data 1602, nel quale sono conservate le ceneri di Antonio Pardo

che prima erano nella vicina chiesa di S. Gerlando. Passando dal transetto

alla navata, la decorazione si attenua, la plastica dello stucco si

appiattisce, le statue a tutto tondo cedono il posto a figure di minore

rilievo. Qui, sulle pareti spaziose sono sei grandi quadri, dipinti a olio,

del celebre pittore licatese Giovanni Portaluni.

Sul lato

destro della navata vi è l'unica cappella della chiesa ed è dedicata a S.

Barbara. Qui si trova una icona marmorea dallo schema compositivo simile a

quello della icona di A. Gagini che si trova nella Chiesa Madre. L'opera è

di Giuliano Mancino e di Bartolomeo Birrittaro, scultori carraresi operanti

nel '500 a Palermo. Nella stessa cappella si trova anche una bella tela di

Michele Blasco, pittore saccense del '600. Rappresenta l'invenzione del

corpo di S. Stefano ed è interessante esempio dell'arte di questo pittore

che nella violenza delle tonalità e nell'oscuro marcato delle ombre ci fa

vedere chiaramente la sua derivazione dall'arte tenebrosa che il Caravaggio

prima introdusse in Sicilia e che Pietro Novelli largamente diffuse

nell'isola. Anche gli altri dipinti, affreschi della volta e tele sulle

pareti (in alto) sono del Blasco e furono eseguiti nel 1658.

Chiesa

di Santa Maria dell'Itria

Sorge nella

parte piè alta della città e forma, insieme con l'annesso monastero, detto

comunemente Badia Grande, il complesso monumentale più imponente della città.

Fu fondata

nel 1380 dal conte Guglielmo Peralta, che fu uno dei quattro vicari del

regno di Sicilia dopo la morte di Federico III, e ricostruita di pianta tra

il 1776 e il 1784 su progetto dell'ing. Luciano Cambino di Trapani.

La facciata, dallo schema compositivo estremamente semplice nel primo

ordine, simile ad altre antiche chiese di Sciacca, assume slancio imponente

e preziosità barocche grazie alla sovrastante scenografica loggia e

all'attico.

L'interno,

a una sola navata, con sei cappelle, tre per lato, è ricco di decorazione

in oro zecchino e di opere d'arte. Sull'altare maggiore, è una tela

raffigurante Maria SS. dell'Itria e ai lati due tele S. Michele Arcangelo a

destra, e Angelo Custode a sinistra opere di Gaspare Testone. Dello stesso

pittore sono gli altri dipinti che sono: a dx sul primo altare Santa

Scolastica, sul secondo Sacra Famiglia, sul terzo S. Benedetto che rovescia

gli idoli e scaccia i demoni da Monte Cassino; a sinistra sul primo altare

Martirio di S. Eufemia, sul secondo Il transito di S. Giuseppe.

Altari e pavimenti sono tutti di marmo rosso di Sciacca. In chiesa c'è pure

una lapide sepolcrale delle religiose, sebbene esse siano sepolte nella

tomba che si trova dentro la clausura.

Chiesa

di San Nicolò La Latina

È la

chiesa più antica di Sciacca e uno dei più interessanti esempi di

quell'arte siculo-bizantina che, ricca di elementi d'arte islamica, fiorì

sotto la dominazione normanna. Risale al periodo più antico di tale

dominazione. Come quasi tutte le chiese di questo periodo, anche di S. Nicolò

la Latina si ignora il nome dell'architetto, si sa solo che fu fondata, tra

il 1100 e il 1136, dalla contessa Giulietta, figlia del gran conte Ruggero. La

chiesa, in parte nascosta da casupole addossate ai suoi lati, sorge in uno

dei quartieri più caratteristici di Sciacca che al tempo degli arabi e dei

normanni restava fuori la cerchia delle antiche mura e costituiva il borgo

del Rabato.

Dedicata a S. Nicolò di Bari, venne, nel 1172, denominata S. Nicolò la

Latina, perché in tale anno passò alle dipendenze dell'abazia di S.

Filippo di Argirò, a sua volta dipendente dal monastero benedettino di S.

Maria la Latina di Gerusalemme. Ad essa era annesso un monastero

benedettino, dalla fine del '500 non più esistente, del quale rimane

qualche traccia nell'attiguo cortile S. Nicolò, e un orto. S. Nicolò la

Latina è di piccole dimensioni e di estrema semplicità.

Un portale e tre finestre con le loro cornici a doppio rincasso ravvivano la

nuda superficie del paramento murario a piccoli conci, la cui parte

superiore aggetta leggermente su quella inferiore, creando un suggestivo

contrasto di luce e ombra.

Tre piccole

absidi di forma cilindrica, simili a quelle, imponenti come torri di

mastodontico castello, della coeva chiesa madre, anch'essa fondata dalla

contessa Giulietta, accentuano, con la loro perfetta geometria, i caratteri

arabi di tutto l'edificio.

La pianta è a forma di croce latina, con una sola navata, coperta da

soffitto ligneo e le nude pareti sono ravvivate in alto da piccole

finestre strombate che richiamano alla mente le feritoie del vicino castello

dei Luna. La nudità delle pareti e la mancanza di elementi decorativi,

insieme con la rustica semplicità del tetto a capriate, mettono

maggiormente in evidenza la bellezza e la coerenza strutturale e stilistica

della costruzione, dominata dalla solennità degli archi acuti su alti

piedritti, di pure forme islamiche, del transetto, del presbiterio e delle

absidi.

Costruzioni

civili

Posto

sulla vetta del monte Kronio, adiacente al Santuario del Santo, Il Grand

Hotel San Calogero è una delle opere incompiute più longeve d'Italia. Dal

1954, data di inizio dei lavori ad oggi, la struttura ha avuto ben due

ristrutturazioni ed altrettante inaugurazioni, ma non è mai stato aperto al

pubblico.

In

piazza Duomo si trova la Casa Museo Scaglione, che conserva oggetti

artigianali, ceramiche, tele ed oggetti vari d'inestimabile valore. Il

Bastione di Sant'Agata si trova in Piazza Mariano Rossi.

Degno

di nota è anche il Palazzo Manno, residenza settecentesca della nobile

casata siculo-fiorentina. L'edificio non è più visibile integralmente per

come era in passato, a causa delle ristrutturazioni a cui fu sottoposto per

essere trasformato in albergo nel XX secolo.

Non

poco lontano dalle terme vi è una colonna votiva con in cima una statua

bronzea raffigurante Notre-Dame de Fourvière. Tale colonna fu fatta

erigere per volere di don Michele Arena in seguito all'incidente del

dirigibile francese Dixmude nel 1923.

Pregevoli

sono le costruzioni civili: Palazzo Amato nell'omonima via del XIII secolo;

Palazzo San Giacomo Tagliavia, XV secolo, con le sue facciate in

stile impero sul Corso Vittorio Emanuele e in Via Licata e con quella forse

più ricca di fascino rivolta a levante sulla Piazza S. Fricia in stile

neogotico opera dell'architetto Gravanti; Palazzo Arone di Valentino sempre

in Corso Vittorio Emanuele del XIX secolo; Palazzo Bertolino-Tommasi dalla

candida facciata neoclassica opera dello stesso architetto Gravanti in Corso

Vittorio Emanuele; Palazzo Ventimiglia nel Vicolo Gino del XV secolo;

Palazzo Graffeo o Grifeo nel Vicolo Orfanotrofio del XVIII secolo;

Palazzo Inveges nell'omonima piazza del XVII secolo; Palazzo Maurici in

Piazza Scandagliato del XVIII secolo; Palazzo Ragusa in via Licata del 1770;

Palazzo Perollo in via Incisa del XV secolo e Palazzo Steripinto o

Sortino in via Gerardi del XVI secolo, esempio d'arte spagnola, Palazzo

Venuti. Tra le residenze di campagna si ricorda la Villa Venuti Tagliavia,

residenza settecentesca in stile barocco e che comprende anche una cappella.

Terme

I romani,

rinomati cultori delle terme, sfruttarono per primi e in modo compiuto le

acque calde di Sciacca chiamandole “Thermae Selinuntinae”. Le prime

notizie scritte sul loro utilizzo risalgono al Medioevo, quando nell’eremo

di San Calogero i religiosi le usavano per curare gli infermi.

Nel XVIII e

nel XIX secolo due scienziati, Bellitti nel 1783 e Farina nel 1864,

accertarono le qualità terapeutiche di queste acque sulfuree. Tra la fine

dell’800 e gli inizi del ‘900 fu inaugurato il collegamento ferroviario

per Sciacca, facendo di fatto uscire la cittadina dal suo isolamento: fu così

promossa la costruzione di uno stabilimento termale, che si sviluppò negli

anni ‘50, ma chiuse dopo pochi anni. Solo negli anni ‘70,

contestualmente alla costruzione di alberghi termali e due centri sanitari,

Sciacca è tornata in auge come località di turismo termale oltre che

balneare.

Il

patrimonio idro-termo-minerale di Sciacca è fra i più ricchi e completi,

ma storicamente non è stato del tutto utilizzato. Bagni e fanghi sulfurei

risultano efficaci per la cura di patologie osteoarticolari e reumatiche,

mentre inalazioni, nebulizzazioni, humages, irrigazioni e aerosol curano le

malattie dell’apparato respiratorio e la sordità rinogena. Il complesso

termale è dotato di attrezzature moderne utili anche per trattamenti

riabilitativi ed estetici.

Famose sono

anche le Grotte vaporose di San Calogero: secondo la leggenda furono opera

di Dedalo il quale convogliò in questi antri i vapori che emergevano dal

sottosuolo.

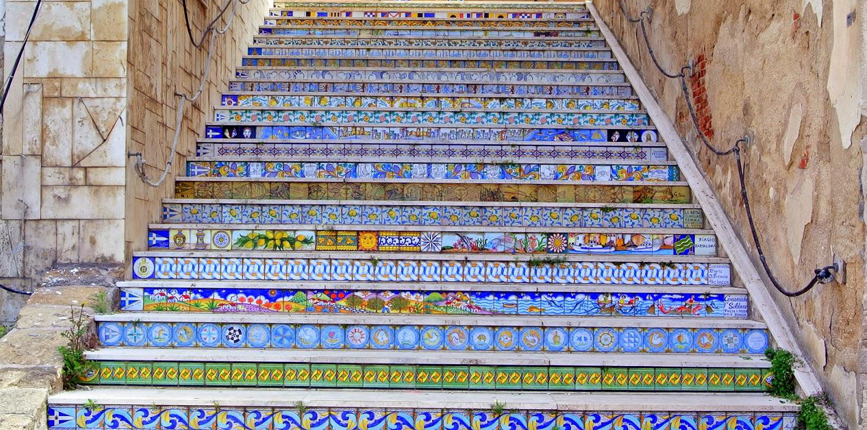

Ceramiche

La

ceramica di Sciacca costituisce un importante elemento di attrazione per i

turisti e rappresenta il fiore all’occhiello della produzione artistica ed

artigianale della città.

A

Sciacca la tradizione del maestri maiolicari risale probabilmente al XIV

secolo, ma è solo 200 anni dopo che la città diventa una delle capitali

della ceramica artistica nazionale.

Ritrovamenti

di manufatti di ceramica di Sciacca a Gela e ad Agrigento confermano come la

maiolica saccense adornava i palazzi nobiliari dell'epoca. Il ritrovamento a

Sciacca di forni per la cottura e pezzi di maiolica consentono inoltre di

affermare che la città era centro di produzione e di commercializzazione di

ceramica fin dai tempi più remoti. I rinvenimenti danno la possibilità di

conoscere i nomi dei maestri che lavoravano la ceramica tra il XV e il XVII

secolo: Lu Xuto, Scoma, Francavilla, Piparo, Di Facio, Lo Boj, Bonachìa e

Lombardo.

La

ceramica saccense nei secoli ha contribuito all'arricchimento artistico di

monumenti, chiese e nell'arredamento urbanistico, come il Duomo di Monreale,

decorato con migliaia di mattoni del maestro Lombardo (1498), la locale

chiesa di S. Margherita, decorata con mattoni forniti dai maestri Scoma e

Francavilla (1496).

Attualmente

una cinquantina di botteghe producono, con le stesse antichissime tecniche

piatti, vasi, anfore, statue, piastrelle e oggetti di varie forme e

dimensioni nelle tradizionali sfumature dei colori del giallo, del verde e

del blu cobalto. I giovani che vogliono intraprendere questa preziosa

attività artigianale possono frequentare i corsi del Liceo Artistico

Bonachia ed ottenere il diploma d'istruzione superiore secondaria.

Da

anni in città si tenta di istituire un Museo della Ceramica, un luogo dove

esporre in modo permanente alcuni pezzi pregiati della maiolica saccense,

oggi custoditi nei musei di tutta Italia o in collezioni private. di Giuseppe

Recca

Carnevale

Città del

mare e della ceramica, Sciacca ospita una festa che conta oltre cento anni

di storia e che monopolizza ogni anno un pubblico di circa 200.000

visitatori, conquistando sul campo un ruolo di primissimo piano tra gli

appuntamenti del divertimento in Italia.

Le

origini del Carnevale di Sciacca risalgono forse all’epoca romana, quando

venivano festeggiati i Saturnali; con più probabilità si collocano nel

1616, quando il viceré di Sicilia Pedro Téllez-Girón (1574-1624), terzo

duca di Osuna, stabilì che l’ultimo giorno di festa tutti dovessero

vestirsi in maschera.

Le

prime manifestazioni sono ricordate come una festa popolare in cui venivano

consumate salsicce, cannoli, vino e il popolo si riversava per le strade,

travestito in vari modi. Successivamente furono fatti sfilare i primi carri

addobbati alla meglio, che portavano la gente in costume sulle sedie in giro

per le viuzze della città.

Negli

anni venti compare una grande piattaforma addobbata, trascinata da buoi o

cavalli, recante comitive in maschera.

Nel

dopoguerra i carri vennero intitolati, e iniziarono a fare chiaro

riferimento alle novità del progresso. Stelle filanti e coriandoli

incominciavano a essere lanciati dai carri in movimento.

Di

lì a poco, la folla in delirio fece sorgere le prime Compagnie di rivista,

e furono allestiti carri allegorici sempre più sofisticati che riprendevano

temi e personaggi locali in chiave satirica. Oggi i carri allegorici vengono

ideati, progettati e realizzati nei mesi antecedenti la festa, coinvolgendo

numerosi abitanti.

Il carnevale

di Sciacca si vive per le strade e per le piazze della città dove impazzano

dieci giorni di vivaci attività, con ospiti, grandiose sfilate in maschera

e maestosi carri allegorici. Il primo a parlare della festa popolare di

Sciacca è stato lo studioso palermitano Giuseppe Pitrè nel 1889, ma un

anno dopo lo storico saccense Ciaccio fa riferimento ad un

"Carnevale". Una volta la festa era una sorta di gioiosa

manifestazione cittadina con gente che si vestiva in maschera e si divertiva

ballanda e bevendo vino. C'era un personaggio, "Peppe Nappa", che

è stato adottato dai saccensi come maschera locale, un pupazzo di

cartapesta che apre e chiude la festa. Per oltre tre mesi migliaia di

giovani imparano musiche, canzoni, coreografie.

L'artigianato

locale, con ceramisti, pittori, scultori e artisti vari, è pienamente

coinvolto per la costruzione dei carri e delle maschere.

I carri

allegorici vengono costruiti ogni anno da gruppi ed associazioni di persone

che si riuniscono per realizzare nuove idee. Sono costruiti con cartapesta

ma con una struttura portante in ferro che permette di realizzare i

caratteristici movimenti che rendono unici i carri allegorici. Terminata la

costruzione, i singoli pezzi dei carri allegorici vengono trasportati e

quindi assemblati all'esterno.Poi le sfilate

per le vie della città e le esibizioni in piazza Scandaliato, dove ogni

carro dà vita anche ad una recita satirica in dialetto.

"Filippu

di li testi" e il suo giardino

Ai

piedi del monte Kronio, a pochi chilometri da Sciacca, sorge il Castello

Incantato, un museo-giardino unico nel suo genere, dall’atmosfera

grottesca e magica al contempo, dove si trovano migliaia di sculture

realizzate da Filippo Bentivegna, detto “Filippu di li testi”. Lo

spettacolo che appare al visitatore è straordinario, unione di creatività

umana e natura, dove, tra gli ulivi e i mandorli, si affacciano le teste

scavate e scalpellate nella roccia da uno dei maggiori esponenti dell’Art

Brut (o Outside Art).

Alla

domanda "Perché scavate nella pietra?” Rispose "Cerco la Grande

Madre... Dentro la terra è il seme dell'uomo."

La

storia di Filippo Bentivegna ebbe origine a Sciacca il 3 maggio del 1888, le

tracce della sua vita e della sua famiglia giungono a noi tanto confuse

quanto scarne, dipanate solo da leggende e dicerie popolari. Ritenuto da

tutti un contadino, in effetti le sue origini familiari si dipartono dai

quartieri della marina di Sciacca dato che il padre era un pescatore, mentre

la madre era una laboriosa casalinga. La

storia di Filippo Bentivegna ebbe origine a Sciacca il 3 maggio del 1888, le

tracce della sua vita e della sua famiglia giungono a noi tanto confuse

quanto scarne, dipanate solo da leggende e dicerie popolari. Ritenuto da

tutti un contadino, in effetti le sue origini familiari si dipartono dai

quartieri della marina di Sciacca dato che il padre era un pescatore, mentre

la madre era una laboriosa casalinga.

Filippo,

nel 1913, imbracciò la classica valigia dell’emigrante per andare oltre

oceano, negli Stati Uniti, sulle orme dei suoi due fratelli maggiori e di

una sorella. Infatti, a Boston, lo aspettava la sorella ed in quella terra

il giovane emigrante analfabeta riponeva le speranze di una vita nuova. Ma

come sappiamo non tutti gli emigranti ebbero fortuna nel Nuovo Mondo e

Filippo Bentivegna fu tra questi.

Tante

sono le versioni che ci raccontano di questo sfortunato sogno Americano, ma

è accertato che il manovale saccense in terra d’America, subì un grave

trauma cranico per cui patì anche di amnesia e non fu più in grado di

lavorare: “considerato improduttivo e dichiarato inabile al lavoro fu

rimpatriato”.

Fra

le leggende che accompagnano questo ulteriore enigma del Bentivegna, si

narra che Filippo si accese d'amore per una bellissima donna dagli occhi

neri, ma questa era già promessa per cui l’ardito immigrato siciliano

sfidò il rivale ed ebbe la peggio subendo un colpo in testa che chiuse

definitivamente le porte degli Stati Uniti, ma aprì all’ignaro innamorato

le porte senza tempo dell’arte. Dopo circa sei anni dalla partenza fece

così ritorno alla nativa Sciacca, anche se quello che tornò era un Filippo

differente da quello che era partito.

Nel

1919, l'Italia era reduce dalla Grande Guerra ed il Bentivegna emigrante,

nel frattempo, essendo iscritto nelle liste della leva di mare era stato

dichiarato disertore e condannato in contumacia a tre anni di carcere, per

cui una volta rientrato allo scopo di eseguire la condanna venne sottoposto

ad una visita psichiatrica. La commissione di visita non ebbe alcun dubbio:

il disertore Filippo Bentivegna era pazzo.

Nella

sua città natale, con i soldi che era riuscito a risparmiare durante

l’avventura Americana, acquistò un appezzamento di terreno alle falde del

monte Kronio, ove si ritirò in eremitaggio per mezzo secolo e li realizzò

il suo “Castello incantato”. Museo a cielo aperto, sito culturale di

interesse unico.

Le

sue sculture sono tutte diverse e nel suo immaginario rappresentavano i

sudditi del regno da lui creato e di cui era Signore (amava infatti farsi

chiamare “Sua Eccellenza”). Al centro del podere sorge la casetta dove

egli viveva, le cui pareti sono decorate da disegni raffiguranti grattacieli

che ricordano il suo soggiorno in America e un pesce che contiene nel

proprio ventre un pesce più piccolo, probabilmente simbolo della traversata

dell’artista all’interno della nave che lo condusse a New York. Morì

nel 1967, all’età di settantotto anni. Un gruppo di quattordici sue opere

sono esposte presso il Museo dell’Art Brut di Losanna.

L'oro

di Sciacca

Esistono

al mondo ventisette specie di corallo rosso, ma solo cinque di esse sono

lavorabili. Tra queste vi è il Corallo di Sciacca, una tipologia dalle

caratteristiche uniche al mondo: si tratta infatti prevalentemente di un

sub-fossile già morto per un processo naturale - pertanto ecosostenibile -

e che presenta tonalità di colore diverse e uniche allo stesso tempo.

Grazie

al microclima eccezionale creatosi conseguentemente ai fenomeni vulcanici

(come ad esempio quello che diede origine all’Isola Ferdinandea), vennero

alla luce vaste estensioni di banchi di corallo che, a causa dei frequenti

terremoti e delle eruzioni, furono strappate dalla roccia vulcanica e si

depositarono sul fondale marino, dando origine a tre grandi giacimenti.

Nel

corso dei secoli, l’azione dei fanghi e dei gas vulcanici ne modificarono

la struttura genetica, trasformando il Corallo Rosso del Mediterraneo

(Corallium rubrurri), che cresce copioso di fronte a Sciacca, nello

straordinario e unico Corallo di Sciacca: esso si distingue per le

incredibili tonalità di colore che vanno dall’arancio intenso al salmone

rosa pallido, caratterizzato da macchie brunastre e talvolta nere proprio a

testimoniare e a “certificare” le sue origini vulcaniche.

Il

Corallo di Sciacca grezzo, appena pescato, appare opaco, mentre una volta

pulito e accuratamente lavorato presenta una lucentezza vitreo-porcellanosa.

Pag.

1  |