- Ducea

dell'ammiraglio

H.

Nelson

CASTELLO

-

Il

complesso

denominato Ducea

Nelson,

si

trova

a

circa

13

chilometri

da

Bronte,

ubicato

su

un

terreno

pianeggiante

di

fondo

valle

sulla

riva

sinistra

del

torrente

Saraceno.

Comprende

l'ala

gentilizia,

un

tempo

residenza

dei

Nelson

(impropriamente

detta

il

Castello)

oggi

trasformata

in

Museo,

i

resti

dell’antica

abbazia

benedettina

dedicata

a

Maria

Santissima,

fatta

costruire

da

Guglielmo

II°

il

Buono,

la

chiesetta

di

Santa

Maria

di

Maniace

ed

un

grande

lussureggiante

parco.

Sorse

intorno

al 1173,

probabilmente

sulle

rovine

di

una

preesistente

costruzione

basiliana, per

volontà

della

Regina

Margherita,

per

durevole

memoria

della

battaglia

vinta

da

Giorgio

Maniace

contro

i

Saraceni.

Come

si

usava

all’epoca,

il

monastero

venne

dotato

di

castello

o

torre

difensiva.

Guglielmo

di

Blois

fu

il

primo

abate

del

monastero.

L’abbazia,

in

virtù

dei

privilegi

concessi,

aveva

rendite

ragguardevoli

e,

come

tutti

i

feudi,

contribuiva

alle

spese

della

Regia

Curia.

Molti

i

monaci,

e

di

diverso

Ordine,

che

lo

abitarono

nel

corso

dei

secoli.

Nei

secoli

successivi

alla

fondazione

conobbe

però

periodi

difficili:

venne

ridotta

in

uno

stato

miserevole

dai

"commedatari"

(l’ultimo

abate

"commendatario"

fu

il

cardinale

Rodrigo

Borgia,

il

futuro

papa

Alessandro

VI,

"di

nefanda

ed

infausta

memoria"),

ne

furono

dilapidati

i

patrimoni

e

lo

stato

malsano

dei

luoghi

accelerò

notevolmente

lo

spopolamento

delle

campagne

circostanti.

Alla

fine

del XV

secolo l’abbazia,

con

i

suoi

vasti

terreni,

divenne proprietà

dell'Ospedale

Grande

e

Nuovo

di

Palermo i

cui

rettori

dal

1491

al

1799

(quando

l'Abbazia

e

Bronte furono

donati

ad

Orazio

Nelson),

con

disinteresse,

ingordigia

e

un'incredibile

rapacità

condizionarono

per

secoli

la

vita

dei

brontesi generando

una

lite

che

si

trascinerà,

con

alterne

fortune

per

il

Comune,

fino

alla

metà

del

900.

Fra

le

migliaia

di

carte

e

documenti

dell'Archivio

storico

Nelson,

un

analitico

inventario

del

gennaio

del 1608 elencava

in

modo

minuzioso

i

beni

e

le

ricche

suppellettili

della

chiesa

di

Santa

Maria,

della

sacrestia,

della

"cocina"

e

della

dispensa

del

Monastero:

il

dormitorio

dei

monaci

era

costituito

da

sette

camere

con

due

letti

per

ognuno,

solo

una

ne

aveva

tre.

Il terremoto che

l’11

Gennaio

1693

colpì

la

Sicilia

Orientale, abbatté

anche

molte

parti

del

monastero. Il

sisma

colpì

specialmente

le

strutture

poste

ad

oriente

e

fece

rovinare

la

grande

torre

di

difesa

adiacente

l’abside

della

chiesa,

abbattendo

altre

parti

già

fatiscenti.

|

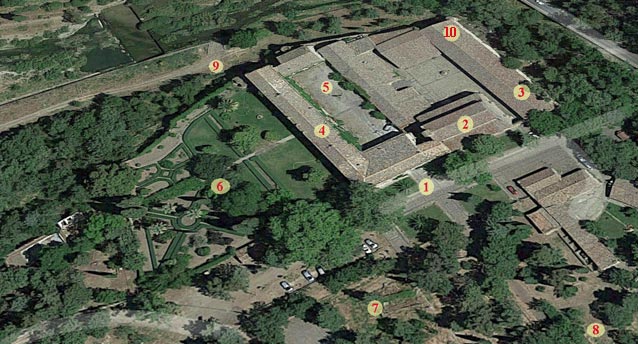

(1)

Ingresso;

(2) Chiesa

di

Santa

Maria;

(3)

Resti

dell'abside

della

chiesa;

(4) Museo

Nelson;

(5)

Croce

celtica

in

onore

di

H.

Nelson;

(6)

Giardino

inglese, voluto

da

Nelson;

(7)

Resti

del Borgo

Caracciolo;

(8)

Parco

esterno

con Museo

di

sculture

in

pietra

lavica;

(9)

Torrente

Saracena;

(10)

Antico

granaio

oggi

trasformato

in

sala

convegni.

|

I

padri

basiliani,

che

in

quel

periodo

reggevano

il

monastero,

furono

costretti

ad

abbandonarlo

ed

a

trasferirsi

a

Bronte

(ospitati

nella chiesa

di

San

Blandano,

con

la

facoltà

di

fabbricarvi

intorno

anche

un

piccolo

monastero).

Nei

nuovi

locali

i

monaci

benedettini

trasportarono

i

loro

oggetti

di

culto,

le

loro

reliquie

e

continuarono

a

chiamarsi

di

"Santa

Maria

di

Maniace"

(l’ultimo

loro

abate

fu

fra

Giacomo

Cimbali

nel

1900-1904).

Nel

1799

l'antica

Abbazia

di

Santa

Maria

di

Maniace fu

donata all’Ammiraglio

Horatio

Nelson da

Ferdinando

III

in

premio

della

soffocata

repubblica

partenopea.

Oggi dell’antico

insediamento

benedettino

rimangono

il Castello

Nelson (con

il

relativo

Museo,

il

giardino

e

il

Parco), i

resti

della

vecchia

abbazia

e

la Chiesa

di

Santa

Maria

di

Maniace. Oggi dell’antico

insediamento

benedettino

rimangono

il Castello

Nelson (con

il

relativo

Museo,

il

giardino

e

il

Parco), i

resti

della

vecchia

abbazia

e

la Chiesa

di

Santa

Maria

di

Maniace.

Il

complesso

edilizio

è

diventato proprietà

del

Comune

di

Bronte

dal

4

Settembre

1981;

è

stato

recentemente

ristrutturato

ed

una

parte

adibita

a

museo

(gli

appartamenti

del

Duca)

e

come

centro

di

studi

e

di

congressi

(gli

antichi

granai).

Lo schema

planimetrico attuale

è

il

risultato

finale

dell’opera

di

insediamento

permanente

dei

Nelson,

succedutesi

dal

1799

al

1981.

La

ristrutturazione,

la

trasformazione

e

l'ampliamento

dell’antica

abbazia

furono

iniziate

già

da

Horatio

Nelson,

(ne

affidò

l'incarico

al

suo

primo

amministratore,

il

giardiniere Andrea

Graefer)

che

però

non

ebbe

il

tempo

né

la

fortuna

di

mettere

piedi

nei

possedimenti

siciliani

e

di

abitare

a

Bronte.

Morì

infatti

nell'ottobre

del

1805,

pochi

anni

dopo

l'ottenimento

del

titolo

di

Duca

di

Bronte.

I

suoi

eredi,

invece,

ed i

loro

vari

amminstratori,

abitavano

stabilmente

fino

a

pochi

decenni

fa

gli

appartamenti,

via

via trasformati

in

residenze

signorili, ora

destinati

a

Museo (la

prima

fu

Charlotte

Nelson-Bridport,

figlia

del

rev.

William

fratello

dell'Ammiraglio,

sposata

a

Samuel

Hood,

visconte

di

Bridport).

Il

complesso

della

Ducea è

articolato

su

pianta

anulare

a

perimetro

quadrangolare

con

edifici

con

una

e

due

elevazioni,

allineati

lungo

i

fronti

perimetrali,

che

si

affacciano

sulla

campagna,

sul

lussureggiante

parco

e

sui

due

cortili

interni

a

pianta

rettangolare. Il

complesso

della

Ducea è

articolato

su

pianta

anulare

a

perimetro

quadrangolare

con

edifici

con

una

e

due

elevazioni,

allineati

lungo

i

fronti

perimetrali,

che

si

affacciano

sulla

campagna,

sul

lussureggiante

parco

e

sui

due

cortili

interni

a

pianta

rettangolare.

L’insieme

nella

sua

semplicità

ha

un

aspetto

maestoso.

Per

due

cancellate

si

accede

al

porticato

d’ingresso

e

quindi

ad

un

primo

cortile

dove

è

ubicata

la

croce

in

pietra

lavica

eretta

in

memoria

di

Orazio

Nelson.

Lateralmente,

a

destra,

si

accede

alla

interessante

chiesa

tardo-normanna

di

Santa

Maria

ed

al

cortile

quadrato

con

pozzo

in

pietra

lavica,

intorno

al

quale

originariamente

erano

raccolti

i

piccoli

laboratori,

i

magazzini,

le

stalle,

il

granaio.

Sulla

sinistra,

al

piano

sopraelevato,

erano

gli

appartamenti

signorili

dei

Nelson,

ora

adibiti

a

museo.

All’esterno del

complesso

sono

visibili

i

resti

di due

torrette facenti

parte

del

sistema

difensivo

dell’abbazia.

Un grande

parco,

che

si

estende

all'interno

e

all'esterno

per

circa

quattro

ettari,

arricchisce

il

Castello.

Con

accesso

dal

primo

cortile

è

possibile

visitare

il giardino

inglese,

voluto

dai

Nelson.

Si

estende

per

circa

cinquemila

metri

quadrati

ed

è

caratterizzato

dalla

presenza

di

secolari

piante

nostrane

ed

esotiche

(cipressi,

palme,

salici,

frassini,

ippocastani,

magnolie),

da

un

verde

prato

inglese

contornato

da

glicini,

rose

e

fiori

e

piante

varie.

I

giardini

sono

stati

ricreati

con

molta

cura,

con

un

formale

labirinto

e

una

vecchissima,

enorme

magnolia

che

è

certamente

l’orgoglio

del

luogo.

All'esterno,

di

fronte

all’ingresso

della

Ducea,

si

estende

un

lussureggiante parco,

diviso

da

un

viale

centrale

che,

in

mezzo

ai

maestosi

platani

e

agli

eucaliptos,

ospita

un museo

all’aperto

di

sculture

in

pietra

lavica con

opere

di

artisti

di

fama

mondiale.

Nel

parco

si

vedono

ancora

i

resti

del

borgo

contadino,

denominato

"Borgo

Caracciolo"

costruito

dal

1941

al

1944

dallo

stato

italiano

(la

Ducea

era

stata

sequestrata)

e

successivamente

demolito

nel

1964

dalle

ruspe

degli

eredi

Nelson.

Chiesa

di Santa

Maria

di

Maniace

La

Chiesa

di Santa

Maria

di

Maniace,

tipica

chiesa

basilicale,

è

inglobata

nelle

volumetrie

del

complesso

della

Ducea

Nelson.

Sorse

unitamente

all'Abbazia

benedettina

intorno

al 1173 sulle

rovine

di

una

preesistente

costruzione

basiliana, per

volontà

della

Regina

Margherita,

per

durevole

memoria

della

battaglia

vinta

da

Giorgio

Maniace

contro

i

Saraceni.

Come

si

usava

all’epoca,

l'abbazia

e

la

chiesa

vennero

dotati

di

castello

o

torre

difensiva.

Si

accede

alla

chiesa

da

un

piccolo

cortile

intercluso

fra

la

facciata

principale

e

la

porzione

porticata

della

Ducea.

Esternamente

è

visibile

soltanto

il

prospetto

sinistro

nella

parte

mediana

del

perimetro.

I

prospetti

laterali

sono

caratterizzati

da

finestre

ogivali

con

strombatura

modellata

in

laterizio

e

da

una

smensolatura

di

elementi

lavorati

in

pietra

lavica.

Sul

prospetto

posteriore

sono

visibili

gli

archi

ogivali

di

collegamento

con

le

parti

absidali.

La

chiesa

è

uno

splendido

esempio

di

architettura

normanna,

con

un prezioso

portale

in

calcare

e

tre

navate sorrette

da

poderosi

pilastri

in

pietra

lavica.

All’interno

contiene

quadri

di

grande

valore,

tra

i

quali

un

trittico

gotico. All’interno

contiene

quadri

di

grande

valore,

tra

i

quali

un

trittico

gotico.

La

testimonianza

più

completa

di

come

dovesse

essere

la

chiesa

fino

al

secolo

XVII

è

di

Giovanni

Angelo

De

Cocchis

che

visitò

il

monastero

intorno

al 1741 e

riprese

alcune

testimonianze

fatte

da

altri

visitatori

nel

1579

prima

del

terribile

terremoto

del

1693.

Il

monastero

aveva

una

grande

torre

ad

oriente

attaccata

all’abside

della

chiesa.

All’interno

un

transetto

dava

origine

ad

un

grande

arco

al

centro

e

a

due

più

piccoli

in

corrispondenza

delle

due

navate

secondarie.

Il

devastante terremoto

del

1693 colpì

specialmente

la

struttura

del

monastero

posta

ad

oriente.

Fece

rovinare

la

grande

torre

di

difesa

attaccata

all’abside

della

chiesa

e

l’abside

stessa

(le

cui

fondamenta

sono

oggi

visibili,

portati

alla

luce

dagli

scavi

effettuati

all’interno

del

granaio).

Dal

1693

fino

ai

primi

anni

dell’ottocento,

quando

fu

ristrutturata

e

profondamente

trasformata

dagli

eredi

di

Nelson,

la

chiesa

rimase

allo

stato

di

rovina.

Degno

di

essere

definito

monumento

nazionale,

il

portale

di

Santa

Maria

è

opera

di

grande

valore

artistico

risalente

probabilmente

ai

primi

anni

della

fondazione

dell’abbazia.

La

volumetria

rientrata

ogivale

segue

la

nervosa

modulazione

dei

piedritti

su

cui

è

impostata.

La

cornice

è

adornata

di

vari

condoni,

grossi

e

piccoli,

vagamente

sagomati

e

sporgenti.

Tre

delle

modanature

centrali

riproducono

grosse

gomene

marine.

Due

gruppi

di colonnine

laterali lisce

e

rotonde,

costruite

con

pietra

arenaria,

marmo

e

granito,

sorreggono

il

grande

arco.

I capitelli che

raccordano

la

struttura

hanno

un

modulo

stilistico

che

rimanda

ad

analoghe

opere

eseguite

a

Monreale,

sede

della

giurisdizione

vescovile.

Le

figure

scolpite

sono

piccole

cariatidi

poggianti

su

splendidi

catini

ornati

di

foglie

d’acanto

lavorate

a

ricamo.

Raffigurano

scene

della

creazione

del

mondo,

ma

anche

scene

la

cui

interpretazione

rimane

molto

misteriosa

(come

i

corpi

di

donna

intrecciati

con

esseri

mostruosi),

malgrado

la

precisa

descrizione

che

ne

fece

lo

storico

brontese

Benedetto

Radice

nelle

sue Memorie

storiche

di

Bronte.

Sculture

simili

si

ritrovano

nelle

chiese

e

nei

monasteri

benedettini

sorti

nel

XII

secolo

in

Sicilia.

Sono

in

modo

particolare

le inquietanti

figure

rappresentate

nei capitelli

di

sinistra (per

chi

guarda)

a

porre

l’interrogativo

del

significato

complessivo

di

questa

rappresentazione

scultorea.

Ispirate

ai

"bestiari"

medievali le

figure

descrivono

esseri

mostruosi,

deformi,

forse

simboli

dei

vizi

del

genere

umano.

Narrano storie

di

lussuria viste

attraverso

l’intreccio

del

corpo

femminile

con

satiri,

dal

ventre

gonfio

e

dalle

zampe

pelose

di

grifo,

e

con

serpenti

avvolti

alle

membra.

Scene

disperate

di

dannati

e

scene

raccapriccianti

di

corpi

e

volti

deformi

e

d’ogni

altra

mostruosità

fisica.

Le

figure

di capitelli

di

destra,

simbolicamente

composte,

narrano

invece

le

vicende

del

genere

umano

a

partire

dalla

cacciata

dal

Paradiso

Terrestre

e

dall’uccisione

di

Abele.

Ogni

capitello

svolge

un

tema

diverso:

il

lavoro

dei

campi,

la

caccia,

la

guerra.

Mentre

i

capitelli

di

destra

raccontano,

quelli

di

sinistra

ne

sono

la

logica

contraddizione,

la

negazione

di

qualsiasi

narrazione

e

della

Storia

stessa,

l’allegoria

del

genere

umano

travolto

dalle

tentazioni

e

dal

peccato.

Così

lo

storico

B.

Radice

descrive

il

portale

nelle

sue Memorie

storiche

di

Bronte: «Mirabile

è

il

portale

della

chiesa

il

cui

arco

a

sesto

acuto

adorno

di

vari

cordoni

grossi

e

piccini,

sporgenti

nella

cornice

ogivale,

è

sorretto

da

dieci

colonnine:

cinque

per

ogni

lato,

delle

quali

tre

di

marmo

e

una

di

porfido,

e

le

altre

di

pietra

arenaria

giallognola,

di

media

grossezza.

Le

colonne

non

sono

né

scanalate,

né

a

spirale,

ma

lisce

e

rotonde.

Le

basi

delle

colonne

sono

tagliate

e

modellate

e

somigliano

allo

stile

di

transizione

in

Inghilterra.

Tre

delle

modanature,

ora

sfaldate,

riproducono

la

gomena

normanna. Le

colonne

non

sono

né

scanalate,

né

a

spirale,

ma

lisce

e

rotonde.

Le

basi

delle

colonne

sono

tagliate

e

modellate

e

somigliano

allo

stile

di

transizione

in

Inghilterra.

Tre

delle

modanature,

ora

sfaldate,

riproducono

la

gomena

normanna.

Bellissimi

e

variati

i

capitelli

di

carattere

nordico,

o

meglio

romanico

dei

neo-campani,

la

cui

cimasa,

ornata

di

foglie

di

acanto

e

di

figure,

ricorda

alcuni

dei

più

vecchi

capitelli

delle

colonne

del

sontuoso

chiostro

di

S.

Maria

Nova

in

Monreale.

Nei

capitelli,

a

sinistra

dello

spettatore,

sono

scolpite

figure

di

uomini,

di

animali,

di

uccelli

con

volti

di

scimmia,

un

serpente

che

si

attorciglia

e

snoda

e

morde

la

bocca

a

un

mascherone:

sono

piccole

cariatidi

che

sostengono

l’arco

ogivale.

Le

foglie

dei

cinque

capitelli

delle

colonne

di

destra

sono

un

lavoro

di

fine

ricamo.

Una

figura

di

donna,

fra

due

uccelli,

è

riprodotta

nei

primi

due

capitelli.

Negli

altri

è

rappresentata

la

prima

storia

umana:

l’angelo

espelle

Adamo

ed

Eva

dal

paradiso

terrestre.

Il

lavoro

è

simboleggiato

da

una

filatrice,

da

uno

zappatore

e

da

due

opere,

che

abbicano

covoni

di

grano.

Nel

capitello

centrale

è

scolpita

la

seminagione:

un

uomo

sparge

la

semente,

un

altro

colla

zappa

la

copre

e

spiana

le

porche. Nel

capitello

centrale

è

scolpita

la

seminagione:

un

uomo

sparge

la

semente,

un

altro

colla

zappa

la

copre

e

spiana

le

porche.

Nei

due

seguenti

capitelli

abbinati

è

la

caccia,

figurata

da

uno

che

suona

il

corno,

da

un

cinghiale

atterrato,

mentre

un

altro

cinghiale

salta

addosso

a

una

donna.

Due

guerrieri

imbraccianti

lo

scudo,

scolpiti

nell’ultimo

capitello,

simboleggiano

la

guerra,

l’eterna

guerra

del

genere

umano.

L’insieme

delle

sagome,

delle

cimase,

della

cornice

ogivale,

con

i

capitelli

variamente

scolpiti,

dà

un

aspetto

solenne

al

nordico

portale

e

alla

facciata.

Reputo

essere

l’opera

della

fine

del

secolo

XII,

coeva

del

famoso

tempio

e

chiostro

di

Monreale.»

Questa

l'interpretazione

che

delle

figure

scolpite

nei

capitelli

del

portale

dava

nel

1923

B.

Radice.

Ma

il

Radice

era

uno

storico

e

certamente

non

un

esperto

d'arte

medievale.

Nella

descrizione

andò

incontro

quindi

a

qualche

inesattezza.

L’interno

della

chiesa

di

Santa

Maria

di

Maniace,

illuminato

da

otto

finestre

ad

arco

poste

sopra

i

colonnati

è

molto

austero

e

seducente

anche

se

senza

il

coro

e

l'abside

crollati

nel

terremoto

del

1693

la

chiesa

sembra

strozzata.

Risultano

evidenti

le

affinità

spaziali

di

Santa

Maria

di

Maniace

con

la

cattedrale

di

Cefalù,

eretta

dal

1131

al

1148,

e

con

il

contemporaneo

Duomo

di

Monreale.

E'

nell'anno

1173

che

il

re

Guglielmo

e

la

sua

sposa

Margherita

determinano

di

costruire

in

Maniace

una

grande

chiesa

intitolata

a

S.

Maria

ed

un

annesso

Monastero

benedettino.

Un

anno

dopo,

nel

1174,

lo

stesso

re

consacrava

il

Chiostro

di

Monreale,

anch’esso,

dell’ordine

benedettino;

Bronte

e

Maniace

all'epoca

appartenevano

alla

stessa

diocesi

dell’Arcivescovo

di

Monreale.

Santa

Maria

di

Maniace

si

presenta

a tre

navate con

soffitto

in

legno

a

capriate,

con

archi

a

sesto

acuto

in

pietra

bianca,

poggianti

su otto poderose

colonne

in

pietra

lavica

esagonali

e

rotonde,

alternativamente,

tutte

sormontate

da

capitelli

dorici.

La

copertura

in

legname

è

sostenuta

da

cavalletti,

correnti

e

travi.

È

discretamente

conservata

ed

è

stata

restaurata

nel

nell'aprile

del

1862. La

copertura

in

legname

è

sostenuta

da

cavalletti,

correnti

e

travi.

È

discretamente

conservata

ed

è

stata

restaurata

nel

nell'aprile

del

1862.

Sulla

parete

della

navata

destra

spiccano tre

tombe

in

marmo:

sono

di

Samuel

Grisley,

di

Filippo

Thovez

(commissario

della

marineria

inglese

e

governatore

generale

della

ducea)

con

la

moglie

Marianna

e

di

Rosaria

Fragalà,

moglie

di

Guglielmo

Thovez,

altro

amministratore.

Nella

chiesa,

sotto

l'altare

maggiore,

sono

conservati

anche

i

resti

del

primo

abate,

il

Beato

Gugliemo,

fratello

di

Pierre

du

Blois

di

Londra

nei

tempi

di

Re

Stefano.

In

fondo

alla

navata

principale

su

una

piatta

parete

troneggia

l'altare

maggiore

sopra

il

quale

sono

poste

prestigiose

opere

d'arte

d'antica

fattura.

Anche

se

ricca

d’opere

di

straordinaria

bellezza

ed

attrazione,

la

chiesa,

così

come

si

presenta,

senza

abside

e

il

coro,

sembra

però

tronca,

priva

di

profondità.

Recenti scavi

archeologici stanno

però

dando

risposta

esauriente

circa

la

forma

originaria:

è

stata

infatti

recuperata

la

parte

basamentale

di

tre

strutture

murarie

semicircolari

di

notevole

spessore

distanziate

fra

loro

come

quelle

esistenti.

Costituiscono

senza

dubbio

la

fondazione

di tre

absidi di

cui

i

grandi

archi

di

accesso

sono

ben

visibili

sulla

parte

posteriore

della

chiesa.

Gli

scavi

sono

visibili

all’interno

del

vecchio

granaio

del

Duca

(oggi

trasformato

dal

Comune

di

Bronte

in

un

grande

salone

con

un’unica

copertura

lignea

sostenuta

da

"capriate

composte

alla

palladiana"

ed

adibito

a

Centro

Congressi).

Sull’altare

maggiore sotto

un

trittico

del

XIV

secolo,

all'interno

di

una

preziosa

cornice

in

legno

scolpito,

si

trova

una

splendida

icona

di Madonna nell'atto

che

allatta

il

Bambino

(Santa

Maria

di

Maniace,

XII

sec.).

La

tradizione

l'attribuisce

a

San

Luca

e

racconta

che

sia

stata

lasciata

sul

posto

dal

generale

bizantino

Giorgio

Maniace

in

ricordo

della

vittoriosa

battaglia

contro

gli

Arabi

(1040). La

tradizione

l'attribuisce

a

San

Luca

e

racconta

che

sia

stata

lasciata

sul

posto

dal

generale

bizantino

Giorgio

Maniace

in

ricordo

della

vittoriosa

battaglia

contro

gli

Arabi

(1040).

L’icona

della

vergine che

allatta

il

bambino

è

un

prezioso

dipinto

di

classica

bellezza

e

si

caratterizza

per

l’inequivocabile

presenza

di

canoni

figurativi

bizantini,

come

la

posizione

dei

corpi,

il

brillante

e

piatto

fondo

oro,

le

mani

lunghe

e

affusolate

della

Vergine,

il

drappo

rosso

che

avvolge

il

Bambino

e

le

sigle

in

lettere

greche.

Ma

in

questa

opera,

alle

figure

prive

di

volume

della

più

classica

tradizione

figurativa

bizantina,

si

sostituisce

un

uso

della

luce

tale

da

rendere

inconsueta

pienezza

e

corposità

ai

volti

e

morbide

ondulazioni

ai

panneggi.

Gli

schemi

iconografici

sono

rinnovati

dalla

diversa

maniera

pittorica

che

in

volto

usa

il

colore

con

profondi

contrasti

e

dure

lumeggiature,

con

figure

piene,

solenni,

cariche

di

serena

umanità

ed

una

sapiente

costruzione

del

disegno.

La

figura

acquista

la

sua

corposità

pittorica

sul

lucente

brillare

del

fondo

d’oro.

Il

velo

racchiude

il

piccolo

volto

con

il

panneggio

ritmato;

le

mani

esili

e

bellissime

sorreggono

il

lattante

privo

di

peso

avvolto

nel

fitto

intreccio

della

veste.

Nel

contesto

estremamente

composito

della

cultura

siciliana

del

XII

e

XIII

secolo,

quest’opera

assume

una

importanza

particolare

in

quanto

documenta

la

vitalità

e

la

viva

presenza

dei

canoni

figurativi

bizantini

nel

campo

della

pittura,

proprio

in

quella

fase

di

transizione

artistica

che

perdurerà

fino

alle

soglie

del

rinascimento

nell’opera

di

artisti

locali.

Il

trittico,

del

XIV

secolo,

dipinto

su

tavola in

stile

gotico, è

posto

sull’altare

maggiore

sopra

l'icona

di

santa

Maria.

Raffigura

al

centro

la

Madonna

in

trono

che

allatta

il

Bambino

e

sui

pannelli

laterali

i

padri

del

monachesimo

occidentale

ed

orientale: a

sinistra San

Benedetto in

cocolla,

piviale,

mitra

pastorale

e

libro

delle

(con

l'iscrizione Sanctus

Benedictus)

regole

nella

mano

sinistra;

a

destra,

è

raffigurato San

Basilio (per

il

Radice

trattasi

di

S.

Antonio

abate)

in

abito

monacale

con

cappuccio

da

cenobita

e

pastorale

a Tau e

un

libro

in

mano.

Nel

triangolo

superiore,

in

alto

nel

fastigio

centrale

è

la

crocifissione

di

Cristo,

con

la

Vergine

e

San

Giovanni

ai

piedi

della

croce.

Nelle

lunette

laterali

è

rappresentato

(a

sinistra)

in

abiti

pontificali

alla

maniera

greca

un

vescovo,

con

pastorale

e

libro

(San

Nicola)

e,

a

destra,

un

guerriero

con

corazza,

scudo

crociato

e

lancia

(San

Giorgio

o

Guglielmo

II,

il

Buono). Nelle

lunette

laterali

è

rappresentato

(a

sinistra)

in

abiti

pontificali

alla

maniera

greca

un

vescovo,

con

pastorale

e

libro

(San

Nicola)

e,

a

destra,

un

guerriero

con

corazza,

scudo

crociato

e

lancia

(San

Giorgio

o

Guglielmo

II,

il

Buono).

Le

figure

dei

pannelli

spiccano

su

fondi

dorati

e

dimostrano

tratti

realisticamente

umani,

pur

conservando

una

forte

carica

simbolica.

Evidenti

analogie

stilistiche

e

compositiva

suggeriscono

l’ipotesti,

che

anche

la

pala

posta

sulla

navata

di

sinistra,

raffigurante

Santa

Lucia

con

gli

attributi

del

suo

martirio,

e

nelle

lunetta

l’Arcangelo

Gabriele,

appartenesse

al

polittico

dell’altare

maggiore.

La pala

a

forma

piramidale (del XI secolo),

facente

parte

originariamente

di

una

composizione

a

più

sezioni

dipinte

su

tavola,

rappresenta Santa

Lucia con

gli

attributi

del

suo

martirio

e,

nella

parte

triangolare

in

alto,

l’arcangelo

Gabriele con

in

mano

un

nastro

portante

il

saluto Ave

gratia

plena ed

alcune

lettere

dal

significato

indecifrabile

(I.S.A.Q.H.Th.H.).

L’immagine

della

Santa,

delimitata

in

alto

da

una

cornice

tribolata,

risalta

sul

fondo

d’oro

brillante.

La

figura

eretta,

variamente

mossa

da

un

voluminoso

manto

che

l’avvolge

fino

ai

piedi,

prende

fisicità

e

forza

nei

tratti

umani

e

ben

modellati

del

volto.

Il

dipinto,

indicato

di

scuola

bizantina,

sembra

eseguito

con

una

certa

autonomia

artistica,

specie

nell’uso

del

colore:

infatti,

un’alta

carica

vitale

ed

un

marcato

spessore

umano

modificano

qui

gli

schemi

compositivi

ed

i

modelli

iconografici

tradizionali.

Evidenti

analogie

stilistiche

e

compositive

suggeriscono

l'ipotesi

che

anche

questa

pala

appartenesse

al

polittico

dell'altare

maggiore.

Sulla

parete

di

fondo,

ai

lati

dell'altare,

si

trovano due

piccole

sculture in

marmo

bianco:

sono

il

gruppo

dell’Annunciazione

ed

i

frammenti

dell’originario

altare

maggiore,

costituiti

dal

paliotto

con

al

centro

l’Agnus

Dei

e

dal

leggio,

decorati

a

racemi.

Pregevole

esempio

di

sculture

romaniche

del XII secolo,

lavorate

a

bassorilievo,

le

due

statue

rappresentano

l’Angelo

Gabriele con

un

giglio

in

mano

e

la Vergine

Annunziata.

Nelle

ali

dell'angelo,

ma

specialmente

nel

volto

della

Vergine

e

nel

rigore

geometrico

della

sua

veste,

che

annulla

qualsiasi

senso

di

fisicità,

accentuando

la

carica

simbolica,

si

individuano

tratti

stilistici

e

figurativi

tipici

dell'arte

medievale

europea.

Il

corpo

della

Vergine,

senza

alcun

accenno

di

fisicità

sotto

la

veste

che

cade

giù

dritta,

perde

ogni

importanza,

annullato

nel

simbolo

che

rappresenta.

Sull’altare

della

navata

destra

è

posto

il

dipinto

della Vergine

della

Seggiola,

su

tavola

di

cm.

80x100

(probabilmente

del

XV

secolo).

Rappresenta

la

Vergine

Maria

seduta

con

il

Bambino

in

braccio,

ambedue

in

posizione

dritta

con

lo

sguardo

in

avanti.

In

alto

due

angeli

che

rimuovono

una

cortina.

Le

figure

ben

disegnate

hanno

nel

portamento

solenne

ed

austero

i

segni

della

divina

natura.

I

volti

permeati

di

grande

serenità

risaltano

sul

disegno

essenziale

delle

vesti

avvolte

nei

colori

scuri

molto

accentuati.

Il

portamento

solenne

delle

due

figure

e

la

composizione

assiale,

che

ne

accentua

la

verticalità,

sottolineano

una

dimensione

spirituale,

contraddetta

dall’umanità

dei

volti. Le

figure

ben

disegnate

hanno

nel

portamento

solenne

ed

austero

i

segni

della

divina

natura.

I

volti

permeati

di

grande

serenità

risaltano

sul

disegno

essenziale

delle

vesti

avvolte

nei

colori

scuri

molto

accentuati.

Il

portamento

solenne

delle

due

figure

e

la

composizione

assiale,

che

ne

accentua

la

verticalità,

sottolineano

una

dimensione

spirituale,

contraddetta

dall’umanità

dei

volti.

Un

altro

dipinto,

probabilmente

del

sec.

XVI,

ma

che

richiama

la

scuola

raffaellesca,

rappresenta

una

Madonna

con

Bambino.

Il

Bambino,

nudo,

stretto

amorosamente

al

seno

della

madre,

guarda

con

occhi

piena

di

tenera

gratitudine

il

volto

di

lei,

porgendole

un

fiore.

Nei

femminei

e

delicati

lineamenti

della

faccia

della

Vergine

è

soffusa

una

spirituale

dolcezza,

una

celestialità

soave

che

ricorda

certe

pitture

dell’Italia

centrale.

L’ambientazione

naturalistica

dello

sfondo

completa

l’armoniosa

configurazione.

La

luminosità

dei

colori,

la

morbidezza

dei

lineamenti

e

dei

paesaggi

chiaroscurali,

la

sovrapposizione

delle

vesti

e

la

notevole

profondità

del

paesaggio,

donano

al

quadro

una

rara

bellezza

e

gli

conferiscono

una

chiara

identità

stilistica

e

figurativa

che

conduce

alle

sessioni

artistiche

dell’arte

dell’Italia

centro-settentrionale

del

‘500.

ABBAZIA

BENEDETTINA

-

Posto

all’interno

del

Castello,

l'Abbazia

di

Santa

Maria

di

Maniace costituisce

la

maggior

parte

del

complesso

edilizio

denominato Ducea o Castello

Nelson.

L’antica

abbazia,

dedicata

a

Maria

Santissima, fu

fatta

costruire

da

Guglielmo

II°

il

Buono nel 1174,

per

espresso

desiderio

della

madre,

la

regina

Margherita

di

Navarra, a

ricordo

della

sanguinosa

battaglia

vinta

da

Giorgio

Maniace

contro

gli

arabi nel

1040

sulla

strada

tra

Randazzo

e

Troina.

Costruita

su

una

rupe

basaltica,

è

ubicata

su

terreno

pianeggiante

di

fondo

valle

sulla

riva

sinistra

del

torrente

Saraceno,

luogo

estremamente

suggestivo

ed

anche

di

antiche

origini

e

ricco

di

testimonianze

archeologiche.

A

poca

distanza,

infatti,

nell’Aprile

del 1905 a

seguito

di

lavori

nei

campi,

furono

scoperti

ambienti

con

"bei mosaici

romani del

basso

impero,

istoriati

di

animali

e

figure

umane"

che,

a

detta

dell'archeologo

Paolo

Orsi

erano

parte

di

una

grande

villa.

Esternamente

l'Abbazia

si

presenta

come

costruzione

bassa

con

tetto

alla

siciliana,

le

finestre

rettangolari

e

le

porte

incorniciate

in

pietra

lavica.

Il

complesso

degli

edifici,

nello

stato

in

cui

ci

è

pervenuto,

da

solo

una

vaga

idea

di

quella

che

era

la

struttura

originaria

della

chiesa

abbaziale,

della

sala

capitolare,

della

foresteria

e

del

chiostro

del

monastero.

Le

notizie

relative

ai

crolli

dovuti

ai

frequenti

terremoti

(fra

i

quali

quello

devastante

del

1693)

ci

fanno

supporre

che

ciò

che

noi

vediamo

corrisponda

in

minima

parte

alla

situazione

iniziale. Esternamente

l'Abbazia

si

presenta

come

costruzione

bassa

con

tetto

alla

siciliana,

le

finestre

rettangolari

e

le

porte

incorniciate

in

pietra

lavica.

Il

complesso

degli

edifici,

nello

stato

in

cui

ci

è

pervenuto,

da

solo

una

vaga

idea

di

quella

che

era

la

struttura

originaria

della

chiesa

abbaziale,

della

sala

capitolare,

della

foresteria

e

del

chiostro

del

monastero.

Le

notizie

relative

ai

crolli

dovuti

ai

frequenti

terremoti

(fra

i

quali

quello

devastante

del

1693)

ci

fanno

supporre

che

ciò

che

noi

vediamo

corrisponda

in

minima

parte

alla

situazione

iniziale.

E’

altrettanto

probabile

che

la

volumetria

più

consistente

del

monastero

–

denominata

Ducea

Nelson

-

sia

quella

arrivata

fino

a

noi

in

migliori

condizioni

in

quanto,

una

volta

passata

ai

Nelson,

fu

risanata

ed

adibita

a

residenza

permanente.

Tutte

le

altre

strutture

invece

rimasero

legate

alla

conduzione

del

vastissimo

fondo

agricolo.

Gli

ambienti,

organizzati

intorno

ad

un

cortile

centrale,

furono

adibite

dai

Nelson

a

deposito,

cantine,

stalle

e

granaio.

Al

centro

del cortile è

ubicato

un

pozzo

a

pianta

ottagonale

in

muratura

con

elementi

decorativi

di

coronamento

in

pietra,

perimetrato

da

una

pedana

ottagonale

con

cordolo.

Nel

lungo

ed

ampio

granaio

dei

Nelson,

recentemente

trasformato

in

un

grande

salone

con

un’unica

copertura

lignea

sostenuta

da

"capriate

composte

alla

palladiana", sono

stati

portati

alla

luce

interessanti

resti

dell’antica

chiesetta di

Santa

Maria

(tra

i

quali

l'abside).

Lo

schema

planimetrico

dei

locali

ed

alcuni

elementi

architettonici

del

cortile

fanno

pensare

che

l’abbazia

era

organizzata

su

pianta

anulare,

intorno

ad

un

cortile

centrale

(al

quale

si

accede

dal

cortile

principale

d’ingresso

alla

Ducea).

E’

evidente

anche

che

gli

antichi torrioni d’epoca

normanna

che

proteggevano

l’abbazia,

ed

ancora

visibili,

fecero

parte

di

un

complesso

edilizio

di

notevoli

proporzioni

ed

importanza.

Dei

torrioni,

quello

accanto

al

prospetto

principale

è

forse

l’unico

risalente

al

periodo

originario;

ha

struttura

solida

e

compatta

con

fessure

verticali

d’avvistamento

e

difesa

ed

è

forse

il

resto

più

consistente

della

robusta

fortificazione

andata

in

gran

parte

distrutta

dal

terremoto

del

1693.

Le due

torrette

di

guardia

sul

fiume a

nord-ovest

e

a

nord-est

risalgono,

invece,

nella

veste

a

noi

pervenuta,

ad

epoca

più

recente.

Hanno

volumetria

cilindrica

con

muratura

grezza

di

grosso

spessore

coronata

da

una

merlatura

leggermente

in

aggetto

su

una

cornice

d’elementi

in

cotto. Le due

torrette

di

guardia

sul

fiume a

nord-ovest

e

a

nord-est

risalgono,

invece,

nella

veste

a

noi

pervenuta,

ad

epoca

più

recente.

Hanno

volumetria

cilindrica

con

muratura

grezza

di

grosso

spessore

coronata

da

una

merlatura

leggermente

in

aggetto

su

una

cornice

d’elementi

in

cotto.

Il

torrione

di

nord-ovest

è

stato

utilizzato

fino

a

tempi

recenti

come

stazione

meteorologica

permanente.

Questi

torrioni,

che

insieme

al

portale

della

chiesa

di

Santa

Maria

ricordano

il

passato

medievale

del

monumento,

han

fatto

sì

che

perdurasse

la

denominazione

impropria

di

"Castello"

pervicacemente

data

per

secoli

all'abazia

benedettina.

Il

Complesso

del

Castello

Nelson

presenta

una

consistenza

complessiva

di

oltre

3.000

mq.

di

superficie

utile

(di

questi

circa

350

mq.

sono

occupati

dalla

chiesa

e

circa

520

mq.

dal

museo

Nelson

che

occupa

tutto

il

primo

piano

dell'ala

Ovest).

Inoltre

il

complesso

è

servito

da

oltre

1.600

mq.

di

superficie

scoperta

(cortili

di

stretta

pertinenza

ai

fabbricati)

e

di

circa

4.200

di

giardino

e

da

un

parco

che

supera

i

12

ettari.

Museo

Nelson

L’ala

gentilizia

della

Ducea

che

oggi

ospita

il

Museo

era

la

residenza

brontese

dei

discendenti

di

Horatio

Nelson

(il

Castello)

ed

ancora

oggi

rimane

una

perfetta

documentazione

storica

di

vita

inglese.

Gli

ambienti

che

la

compongono

è

probabile

che

rappresentino

la

volumetria

più

consistente

del

vecchio

monastero

benedettino.

Sicuramente

sono

quelli

arrivati

fino

a

noi

in

migliori

condizioni

in

quanto,

una

volta

trasferiti

per

dono

regale

ai

Nelson,

furono

ristrutturati

ed

adibiti

a

residenza

permanente.

Molte

strutture

e

locali

che

compongono

il

complesso

edilizio

furono

costruiti

nella

prima

metà

dell’ottocento,

quando

fu

risanato

ed

inglobato

quello

che

restava

dell’antica

abbazia

benedettina;

furono

ristrutturati

soprattutto

gli

ambienti

che

si

dipartivano

dalla

destra

del

portale

della

Chiesa

e

circondavano

il

piccolo

chiostro.

Una

particolareggiata

descrizione

degli

ambienti,

dei

quadri

e

delle

suppellettili

ci

è

stata

lasciata

dal

V°

Duca,

Alexander

Nelson

Hood,

nel

suo

libro

"La

Ducea

di

Bronte", memorie scritte

per

la

famiglia"

nel

1924.

L’ala

gentilizia,

posta

al

piano

superiore

oggi

destinato

a

Museo,

si

affaccia

sul

giardino

botanico

e

sul

cortile

principale

del

complesso

al

centro

del

quale

sorge,

in

onore

dell'ammiraglio

Nelson,

la

grande croce

celtica voluta

nel

1888

dal

suo

discendente,

il

IV

Duca

di

Bronte

Lord

Alexander

Nelson

Hood,

barone

Bridport. L’ala

gentilizia,

posta

al

piano

superiore

oggi

destinato

a

Museo,

si

affaccia

sul

giardino

botanico

e

sul

cortile

principale

del

complesso

al

centro

del

quale

sorge,

in

onore

dell'ammiraglio

Nelson,

la

grande croce

celtica voluta

nel

1888

dal

suo

discendente,

il

IV

Duca

di

Bronte

Lord

Alexander

Nelson

Hood,

barone

Bridport.

Un lungo

corridoio disimpegna

tutte

le

stanze,

esposte

a

ponente

sul

giardino

inglese,

nelle

quali

si

trovano

la

maggior

parte

degli

arredi

lasciati

dagli

eredi

della

famiglia

Nelson.

Assume

l'aspetto

di

un

vero

e

proprio

percorso

museale

ricco

di

cimeli,

reperti

archeologici,

con

le

pareti

coperte

di

quadri

e

marine

giganti

che

descrivono

le

vittorie

di

Nelson.

Un

ritratto,

a

figura

intera,

di

Nelson

e

Wellington,

l’uno

a

fianco

dell’altro,

è,

a

detta

di

tutti,

l’unico

in

cui

erano

stati

ritratti

insieme.

Nel

corridoio

sono

esposti

quadri

e

stampe

raffiguranti

l'ammiraglio

inglese

ed

i

suoi

discendenti,

lettere

autografe

dei

reali

inglesi,

medaglie

e

piani

di

battaglia

navali,

ordini

militari,

sarcofagi,

anfore

romane

e

reperti

archeologici

ritrovati

durante

i

recenti

scavi

eseguiti

per

la

ristrutturazione

della

Ducea.

Il

Museo

è

storicamente

interessante

ma

anche

ricco

di

straordinario

fascino

e

di

bellezza.

Sulla

sinistra

del

lungo

corridoio

si

aprono

i sontuosi

appartamenti dei

duchi

inglesi

ancora

ornati

delle suppellettili

originarie (le

camere

da

letto,

lo

studio,

la

sala

da

pranzo,

i

servizi,

i

bagni

etc.)

e

in

parte

piastrellati

con

pavimenti

originali

di

maiolica

del

secolo

XVIII.

Le

stanze

stesse

sono

state

pure

restaurate.

Repliche

delle

originali

mattonelle

da

pavimento

sono

state

fatte,

per

ogni

camera,

e

una

sezione

delle

vecchie

mattonelle

è

stata

lasciata

nel

posto

come

paragone. Le

stanze

stesse

sono

state

pure

restaurate.

Repliche

delle

originali

mattonelle

da

pavimento

sono

state

fatte,

per

ogni

camera,

e

una

sezione

delle

vecchie

mattonelle

è

stata

lasciata

nel

posto

come

paragone.

Oltre

alle

stanze,

ai

servizi

ed

alle

cucine,

rigorosamente

ammobiliati

con

mobili

e

suppellettili

dell'epoca,

altri

numerosi

oggetti

d'arte

sono

conservati

nel

Castello.

Gli

ambienti

conservano

preziosi

cimeli,

oggetti

di

uso

comune

e

numerose

opere

d'arte

appartenuti

ai

Nelson:

ritratti

di

Lady

Hamilton

o

della

Regina

Vittoria

col

principe

consorte

Alberto,

lettere

autografe

dei

reali

d'Inghilterra,

arredi

e

mobili

di

grande

pregio

e

di

vario

stile,

vasi

ed

orologi

dell'ottocento,

cassapanche

di

pregevole

fattura,

maioliche

calatine

del

XVIII

secolo,

stampe

e

dipinti

di

autori

inglesi

(Luny,

Paton,

Spencer,

Elliot),

porcellane

napoletane

e

gli

stemmi

dei

Nelson.

Nelle

stanze

dei

Nelson

non

si

vedono

più

i

maggiordomi

o

la

numerosa

servitù,

le

cucine,

le

stufe

e

i

caminetti

sono

spenti

e

tutto

è

immobile,

ma

in

un

grande

silenzio

affiorano

alla

memoria

la

storia

e

la

magia

del

luogo

rimasta

immutata

ma

anche

le

sofferenze

del

povero

popolo

brontese

espropriato

per

secoli

delle

sue

ricchezze.

La

mobilia

è

un

miscuglio

di

stili:

parte

di

essa

è

stata

portata

dall’Inghilterra,

parte,

come

il

tavolo

da

refettorio

del

VI

secolo,

si

crede

sia

parte

dell’originale

mobilia

del

convento.

Altri

pezzi

erano

stati

comprati

localmente

dai

Bridports

ed

includono

alcuni

magnifici

esempi

d’artigianato

siciliano.

La

casa

è

in

vari

modi

un

monumento

a

Horatio

Nelson,

con

ricordi

della

sua

vita

e

delle

sue

vittorie

dappertutto. La

mobilia

è

un

miscuglio

di

stili:

parte

di

essa

è

stata

portata

dall’Inghilterra,

parte,

come

il

tavolo

da

refettorio

del

VI

secolo,

si

crede

sia

parte

dell’originale

mobilia

del

convento.

Altri

pezzi

erano

stati

comprati

localmente

dai

Bridports

ed

includono

alcuni

magnifici

esempi

d’artigianato

siciliano.

La

casa

è

in

vari

modi

un

monumento

a

Horatio

Nelson,

con

ricordi

della

sua

vita

e

delle

sue

vittorie

dappertutto.

Purtroppo

il

museo,

appena

tre

anni

dopo l’acquisto

da

parte

del

Comune,

ha

subito

nel 1984

un

gravissimo

furto di

una

ventina

di

preziose

opere

(fra

dipinti

e

mobili

d'epoca)

che

ancora

non

sono

state

recuperate

e

che

difficilmente

potremo

un

giorno

vedere

esposte

ed

ammirare

nel

Museo

Nelson.

Pag.

2

Pag.

4

Pag.

4

|