|

Granfonte

Fatta

costruire nel 1652 dal principe Placido Branciforti sui resti di una antica

fontana araba chiamata “Fonte di Tavi”, costituiva il luogo abituale di

riunione della popolazione e, con le sue ventiquattro cannelle, anche

l’abbeveratoio pubblico.

La sua acqua alimentava anche le numerose fontane dell’Orto Botanico.

Sembra che il suo disegno architettonico richiami un’analoga fontana che

si troverebbe ad Amsterdam, in Olanda. Più verosimilmente l’opera,

attribuibile all’architetto palermitano M. Smiriglio, si rifà alle

numerose creazioni di artisti fiamminghi allora molto diffuse in Sicilia.

Questa

maestosa fontana monumentale è di stile barocco; ha forma simmetrica e

presenta una lunghezza di 24.60 metri, una profondità di 2.55 metri, 22

arcatelle aperte a tutto sesto che lasciano intravvedere il paesaggio

agreste sottostante.

Da 24 cannelle di bronzo ogni giorno, tranne il Venerdì Santo in segno di

lutto per la morte del Cristo, sgorga ininterrottamente limpidissima acqua

che si raccoglie nella sottostante vasca rettangolare. Il prospetto con tre

alzate timpanate decorate con bassorilievi è raccordato ai lati con due

volute.

Monumento emblematico e significativo, “a brivatura” rappresenta la

memoria storica e il cuore stesso della Città. Non c’è casa di

leonfortese che non ne custodisca una riproduzione come a voler riaffermare

un’insopprimibile continuità con le proprie radici.

Nel

1910 furono messe in opera le lastre di pietra lavica lungo la vasca per

dare la possibilità di attingere più facilmente l’acqua; nel 1983è

stato consolidato il prospetto posteriore; ad intervalli non troppo lunghi

vengono programmati interventi di manutenzione e pulizia.

A

ridosso della Granfonte, un canale delle acque di scolo della fontana assume

la forma di lavatoio utilizzato a tale scopo fino alla metà del ‘900.

Qui, entrando dalla attigua Porta Garibaldi, accorrevano le massaie che in

tal modo avevano a disposizione acqua corrente in abbondanza, solidi

“pilieri” di pietra e massi sui quali fare asciugare al sole gli

indumenti.

Porta

Palermo o Porta Garibaldi

Il

Principe per proteggere i propri sudditi dalle rappresaglie di estranei e

per difendere dalla peste scoppiata in Sicilia il borgo che aveva fondato,

aveva fatto costruire nel 1624 una cinta muraria che lo delimitava con quattro porte

d’accesso: Porta Crocifisso ad est, Porta S. Rocco ad ovest, Porta S.

Filippo o “Pipituna” a nord (così chiamata per la presenza di due alti

pilastri) e Porta Palermo a sud, sulla strada che da Enna portava a

Leonforte.

Di queste porte, le prime tre furono eliminate tra il 1875 e il

1877; la Porta Palermo, invece, continua a resistere alla inclemenza del

tempo e degli uomini e dopo il passaggio di Garibaldi avvenuto il 15 agosto

1862, ha assunto l’odierna denominazione di Porta Garibaldi. Di queste porte, le prime tre furono eliminate tra il 1875 e il

1877; la Porta Palermo, invece, continua a resistere alla inclemenza del

tempo e degli uomini e dopo il passaggio di Garibaldi avvenuto il 15 agosto

1862, ha assunto l’odierna denominazione di Porta Garibaldi.

Di

stile classicheggiante, fu costruita da maestranze locali.

E’ una porta ad

arco a tutto sesto affiancata dalla porta d’ingresso dell’Orto Botanico,

con conci squadrati e trabeazione classica. Termina in alto con due merli a

coda di rondine, di cui uno è andato perduto.

La porta si affacciava sul

“Piano S. Cristoforo” o “Piazza Sottana” delimitata dalla chiesa

della Madonna del Carmelo e dalla Granfonte che ne chiudeva la cornice

prospettica e che presentava altre due fontane dove poter attingere

l’acqua.

Queste fontane sono scomparse forse perché travolte e distrutte dal

catastrofico alluvione del 1740 o del 1809. Oggi la piazza risulta molto

modificata ed assomiglia più ad una via, essendo stato lo slargo

inesorabilmente assorbito dalle case.

Nel

1989 fu avviata un’opera di radicale risanamento del quartiere protrattasi

fino al 1993. In quella occasione, diverse Amministrazioni si avvalsero di

un progetto redatto dall’architetto leonfortese Mario Pisciotta il quale,

sulla scorta delle notizie storiche disponibili, fece anche il tentativo,

ribassando la quota stradale, di ricostruire il piano della “Piazza

Sottana”.

Restaurata

nel 1796, anno in cui vi fu apposta una lapide che con molta probabilità è

andata distrutta a seguito di una scossa tellurica. Più recentemente si è

tentato di consolidare la trabeazione, ma senza ricavame risultati

apprezzabili.

Castello

di Tavi o “Castiddazzu” Castello

di Tavi o “Castiddazzu”

Questo

rudere è situato sul pizzo Castellaccio a meno di 2 km. ad

ovest dell’abitato di Leonforte, a m. 543 s.l.m., sulla sponda destra del

ramo superiore del fiume Dittaino (torrente Crisa) ed è raggiungibile

mediante la strada provinciale Leonforte – Calascibetta.

Forse esistente già nel periodo bizantino come avamposto fortificato della

città di Henna, divenne in seguito un elemento di difesa sia per gli arabi

che per i normanni.

La sua data di costruzione non è precisabile. Del castello, comunque, si ha

qualche traccia per la prima volta attorno alla metà del XII secolo.

Nel 1497 prende investitura per Tavi Belladama, moglie di N. Melchiorre

Branciforti e da questa data rimane feudo della famiglia fino

all’abolizione della feudalità.

Con la fondazione di Leonforte, il castello andò incontro alla distruzione,

in quanto perdette ogni importanza cedendo le sue prerogative al palazzo

Branciforti edificato in città.

Di

questo castello rimangono solo alcuni resti: una notevole cinta muraria che

a tratti si confonde con la linea naturale delle rocce su cui il castello è

ubicato, due grandi cisterne scavate nella roccia e un locale dalle medie

dimensioni dotato di volta a botte lunettata.

Castello

di Bozzetta

Il

castello sorgeva sulla Rocca Castellaccio di Bozzetta, nel Val di Noto a

circa 3 km. ad ovest di Leonforte, a m. 614 s.l.m., sulla sponda destra

dell’omonimo torrente Bozzetta.

Il castello è attestato per la prima volta nel 1326. Di origine bizantina,

è in completo abbandono. Il paesaggio è collinare ed è posto su una

sommità da dove si domina un ampio territorio.

Del castello restano solo pochi ruderi; in particolare è visibile un avanzo

di mura con una grande apertura con arco a sesto ribassato che la tradizione

identifica con il portone di accesso al complesso castrale. I resti fuori

terra visibili non consentono una lettura ricostruttiva dell’impianto.

Una

curiosità è rappresentata da una apertura praticata alla base del muro

orientale nel locale di piano terra, dalla quale risulta pressoché

impossibile vedere alcunché dall’interno verso l’esterno. Ritenuta

erroneamente una finestra, è in realtà un “buco del gatto” o

“gattaio” come veniva chiamato dai costruttori medioevali cioè una via

di comunicazione con l’esterno o una via di scampo in extremis qualora il

nemico avesse occupato il resto della fortezza.

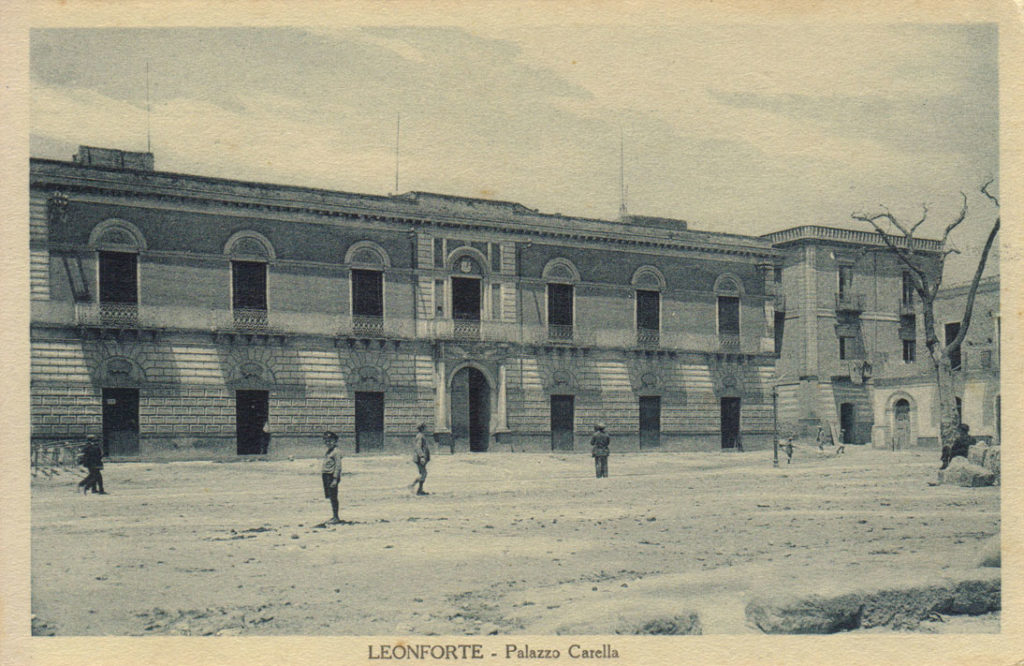

Piazza

Carella, Palazzo Carella e Piazza IV Novembre

Le

due piazze in passato venivano chiamate “U chianu a scola” (il Piano

della scuola) poiché sin dalle origini del paese lo spiazzo costituiva il

maneggio del principe N. Placido Branciforti, il posto ove si svolgevano gli

esercizi di equitazione e le esercitazioni per domare ed educare alle

briglie i puledri dei suoi allevamenti. Nel 1812 con l’abolizione dei

diritti feudali, il Principe non ebbe più l’obbligo di assicurare il

servizio d’ordine nel feudo e “U chianu” perse il fascino che gli

davano le esercitazioni dei cavalieri. Tuttavia, continuò ad avere una

qualche utilità e funzione pubblica, in quanto la presenza di una fontana

costruita nel 1887 e sopravvissuta fino al 1933, assicurava a sufficienza

acqua potabile a decine e decine di famiglie che abitavano nei paraggi.

Anche per questo, per lungo tempo ancora le piazze furono il cuore pulsante

della città. Dalla piazza Carella nel 1922 partirono i contadini per

occupare le terre di Montagna d’Immenso e di Casuto.

Nella piazza 4 novembre il 18 dicembre 1935 i leonfortesi donarono le fedi

nuziali e gli oggetti d’oro alla patria. In seguito, con l’espansione

del paese vi si costruirono case e vie; tutt’intorno sorsero bar e negozi,

circoli e persino un cinema. Ancora oggi costituiscono il centro cittadino

su cui, notte e giorno, veglia una “Madonnina” posta in un punto

panoramico facilmente visibile dalle vie e dalle case del centro urbano.

Palazzo

Carella fu costruito sul “Piano della scuola” da Giovanni Carella dopo che

nel 1734 ebbe il titolo di barone dei Rossi Sottani. Di stile settecentesco,

è una costruzione lineare che conferisce una certa monumentalità alla

piazza. Presenta un prospetto ampio, evidenziato da bugnato nella zona

bassa, ad un solo piano sopraelevato con sette balconi marcati da archi e

sobrie decorazioni di corone di foglie.

Il balcone centrale è fregiato dallo stemma baronale della famiglia

Carella. Le aperture sono evidenziate con conci di pietra e con arcate

decorate e conchiglie intagliate. Il portale centrale è affiancato da due

colonne. Internamente è a pianta quadrata con cortile interno di forma

rettangolare. Gli ambienti, in parte adibiti ad uffici, in parte di proprietà

privata, non hanno più i mobili e i salotti originari. Tuttavia si possono

ammirare gli stucchi dei soffitti e le decorazioni pittoriche delle sale di rappresentanza che denotano una certa sensibilità di mano e di

gusto. Il 22 ottobre 1809 una pioggia torrenziale alimentò una fiumara

d’acqua che invase il paese, causando 132 morti e distruggendo numerose

abitazioni; in quella occasione, il “don Rosario Carella” vi fece

rifugiare molti abitanti del paese salvandoli da sicura morte.

Un fenomeno simile si registrò nel 1951 quando un diluvio di ampie

proporzioni provocò l’allagamento del vicino palazzo municipale. In quel

frangente più di 200 famiglie dovettero abbandonare le proprie abitazioni,

ma fortunatamente non si registrarono morti.

Di

forma rettangolare, parallele, una è denominata “Piazza Carella” perché

antistante all’omonimo palazzo; l’altra, chiamata “4 novembre”, è

delimitata da spazi verdi con alte palme e sedili. Al centro,

quest’ultima, presenta il Monumento ai Caduti della prima guerra mondiale

costruito nel 1932, le cui pareti sono impreziosite da solenni epigrafi e ai

lati, in modo simmetrico, vi sono due fontane con sculture ad imitazione

classica.

Piazza

Margherita o “Tornachiazza” -

Costituì

sin dall’inizio della sua costruzione il nucleo centrale delle locali

attività commerciali tanto da essere chiamata “Piazza del mercato”.

Solamente alla fine del IS00 prese, in onore della regina Margherita,

l’odierna denominazione. Anche se non si conosce il progetti sta, fu

ideata e voluta dal principe Placido Branciforti e dal figlio Giuseppe;

nel 1741 fu modificata dal principe Ercole che commissionò l’abbellimento

della “Piazza Rotonda” (come veniva anche chiamata) allo scultore

palermitano La Marca, secondo il disegno redatto dal noto ingegnere

militare M. Blasco.

Originariamente la piazza era circondata da sedici

botteghe di vario genere; successivamente queste costruzioni vennero

ristrutturate con l’aggiunta di abitazioni sulle botteghe in modo tale da

fare corrispondere sopra di queste sedici balconi balaustrati in pietra

intagliata di uguale disegno. Gli edifici infine terminavano in alto con un

cornicione e una balaustra scolpita, analoga ai balconi. La piazza risultava

divisa in quattro quarti di cerchio, marcati da pilastri che formavano

quattro cantoni.

Al

centro e fino alla fine dell’8OO vi era anche una fontana, considerata

come elemento di servizio per gli operatori commerciali e per gli abitanti

del borgo. Vero e proprio centro della vita politico – sociale della

collettività leonfortese per tre interi secoli e almeno fino agli anni

’60, con il continuo espandersi del paese verso nord, ha finito per

perdere molta parte della sua importanza e vitalità.

Villa

Bonsignore

Adibita

a residenza estiva del conte Bonsignore Giovan Calogero Li Destri, era

circondata da un giardino in parte all’inglese e in parte all’italiana,

ricco di piante e fiori con annesso un parco con pineta e viali di bosso e

di cipresso. Comprendeva anche la casa per il “massaro”, una grande

cisterna, la carretteria e le stalle. Il parco originarioè stato in buona

parte lottizzato e venduto a privati. Nel 1982, la residua porzione di 5000

mq., è stata acquistata dal Comune per destinarla a sede di attività

culturali e giardino pubblico.

Classica

villa fuoriporta dell’800 con elementi liberty rapportabile ad un moderno

chalet di caccia, è una palazzina a due piani ed un piano attico

direttamente collegato con l’esterno per mezzo di una scala a chiocciola

in ferro e con ingresso principale dal giardino.

Al

piano interrato vi sono le cantine, mentre al piano rialzato si possono

ammirare ampie sale con salone centrale, decorate con stucchi e pitture.

Al

primo piano troviamo le sale private; il piano attico, invece, con terrazze

laterali simmetriche, era adibito ai servizi: cucine, forno, dispense e

lavanderia.

Una

prima ristrutturazione con fondi dell’ Assessorato regionale per i

BB.CC.AA., si è avuta nel giugno del 1994 con il recupero statico

antisismico dell’ immobile e il restauro delle strutture murarie, degli

infissi esterni e dell’impiantistica di base. Recentemente (dicembre 2004)

sono stati ristrutturati e restaurati in modo funzionale i piani terreno e

rialzato. I lavori di progettazione e di restauro sono stati svolti sotto la

direzione dell’architetto leonfortese Antonino Mazzucchelli. La

realizzazione definitiva del progetto di recupero prevede il completamento

dei piani primo e secondo, la sistemazione del parco e la riannessione della

dismessa stazione di rifornimento.

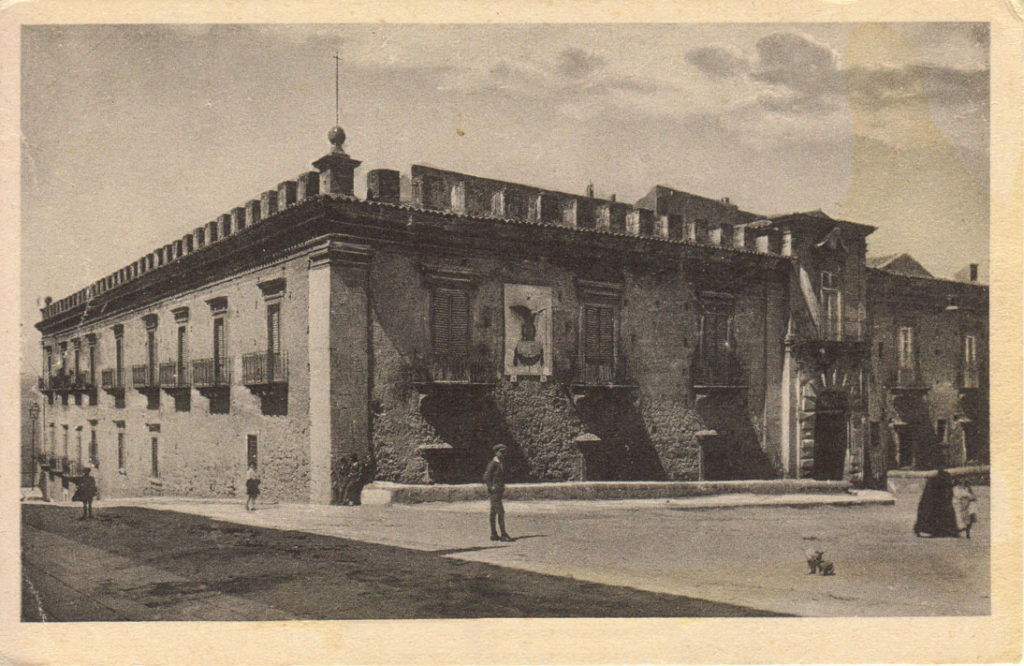

Piazza

Branciforti o Caddivarizza, Palazzo Branciforti

La

“Piazza Soprana”, ubicata tra il palazzo, la scuderia ed altre

abitazioni di famiglie nobili, nei primi secoli di Leonforte rappresentò, a

dire così, l’angolo aristocratico del borgo. Era chiamata anche

“Caddivarizza” perché continuamente animata da carrozze e cavalieri e

cornice di feste ed addobbi sfarzosi. Epicentro reale del potere dei

Branciforti prima e della mondanità della famiglia Li Destri dopo,

presentava davanti al palazzo una fontana, oggi andata distrutta.

Realizzata

da maestranze romane e palermitane sotto la direzione del capomastro

Vincenzo Gianguzzo, la piazza, armoniosa nelle proporzioni, è rettangolare

e con una sistemazione scenografica data dai prospetti del palazzo e della

scuderia. Vi si svolgono concerti e manifestazioni musicali; ogni martedì

mattina ospita il mercato settimanale.

Il

palazzo fu

fatto costruire e completato dal principe fondatore Placido Branciforti

nel giro di quasi cinquant’anni con l’ausilio di maestranze romane e

palermitane sotto la direzione di tre capomastri ennesi: Gianguzzo, Inglese

e Calì.

Adibito ad abitazione privata non solo dello stesso Principe ma

anche dei suoi discendenti, nel 1842 fu venduto a Giovanni Calogero Li

Destri, conte Bonsignore.

Domina la zona bassa del paese, con una mole

inconsueta e stupefacente. Ha subìto manomissioni sia all’interno che nei

prospetti; un crollo avvenuto nel 1958 ha irrimediabilmente cancellato

l’ala ovest.

E’ stato sede di fastose mondanità documentate in

testamenti ed altre scritture e ha ospitato illustri personalità: valgano

per tutte, Giuseppe Garibaldi che tra il 15 e il 16 agosto 1862, da uno dei

balconi parlò al popolo di Leonforte e Amedeo diASavoia, duca di Aosta, che

nel 1923 si trovava a Leonforte per una battuta di caccia, ospite

dell’amico Giovanni Scelfo ufficiale di artiglieria.

Oggi, la parte

ancora abitabile è di proprietà privata.

Di

stile seicentesco è una costruzione quadrangolare a due piani con cortile

interno. Presenta una fila di finestre nel piano bas.so e balconi simmetrici

nel piano superiore con mensole scolpite. Al centro presenta un bellissimo

portale con bugne e decorazioni di pennacchi a bassorilievo.

Sul balcone centrale sono scolpite armi e trofei di guerra, opera dello

scultore romano Fabio Salviati. Dal lato sud presenta due bastioni di

fortificazione circoscriventi una villetta comunale che si affaccia sulla

via Garibaldi e che offre al visitatore l’originalissimo scenario

rappresentato dalle abitazioni del centro storico. Questa villetta è stata

realizzata nel 1878 a spese del Comune.

La facciata principale del palazzo, invece, si affaccia sulla piazza

Branciforti. Internamente è presente un ampio cortile quadrangolare con al

centro una profonda cisterna. Ai lati si aprono i magazzini, l’arsenale e

altri ambienti. Sull’ ala centrale, in corrispondenza del portone

d’ingresso, si erge uno scalone di accesso ai due piani superiori del

palazzo che costituivano la residenza del principe. Le sale di

rappresentanza, di cui una che poteva accogliere circa 400 persone, sono

,decorate con pregevoli stucchi. I sotterranei infine erano adibiti a

magazzini per conservare l’olio e a carcere. Quest’ultimo nel 1867 fu

trasferito in un vicino locale del quartiere di San Rocco.

Nel 1980 si è provveduto al consolidamento del tetto, mentre nel 1988 è

stato pavimentato il cortile interno con cotto a taglio.

Fontana

delle Ninfe o Fonte di Crisa

Ubicata

dentro l’omonimo giardino era sicuramente alimentata dalle sorgenti del

monte Tavi. Celebra il mito del dio fluviale Crysa. Fu fatta erigere nel

1636 dal

principe Placido Branciforti sul modello di quella che papa Paolo V aveva

fatto costruire a Roma.

Costituisce

la prima monumentale fontana di Leonforte. Progettata da scultori romani, di

stile barocco classicheggiante, risulta ben equilibrata nella struttura

architettonica.

Rappresenta un arco trionfale che sormonta una roccia

artificiale da cui sgorgava l’acqua che, passando dalla bocca di un leone,

andava a yersarsi dentro una vasca poligonale rivestita con piastrelle in

maiolica smaltata dai colori bianco e azzurro.

E’ abbellita da due nicchie

laterali: la prima contiene una scultura in marmo di figura femminile che

rappresenta Artemide dea della caccia o Demetra dea delle messi (in questo

caso i pareri degli studiosi sono discordi); la seconda, ora vuota,

conteneva la figura nuda di una divinità fluviale con cornucopia,

denominata dal popolo “U santu misiru”, raffigurante probabilmente il

dio Crysa. Quest’ultima è collocata attualmente nella sala consiliare del

Municipio. Faceva parte della fontana anche l’ampio giardino che,

trasformato in agrumeto, è oggi di proprietà privata.

Nel 1986 è stata ripulita e resa visibile al pubblico. Nel mese di

settembre 2004 è stato finanziato il recupero del sito che prevede tra

l’altro la messa in funzione della fontana.

Secondo

le testimonianze di qualche studioso che ha indagato il monumento,

sull’arcata centrale della fontana avrebbe dovuto trovarsi un altorilievo

raffigurante la simbolica fenice in mezzo ai suoi pulcini; l’uccello che,

bruciato, ha la peculiarità di risorgere dalle proprie ceneri. Tuttavia non

è stato possibile riscontrare alcuna traccia visiva né del rilievo né

della iscrizione che lo avrebbe dovuto accompagnare.

Fonte

dei “Malati”

E’

situata in una stradina secondaria nella zona a sud dell’ abitato proprio

di fronte alla fontana delle Ninfe. Un cunicolo oltre lo stradale lungo il

tombino sotterraneo conduce a varie scaturigini, tra cui questa dei

“malati”.

Da questa sorgente che a dire il vero doveva essere alimentata da una vena

non molto ricca, sgorgava acqua che avrebbe avuto, secondo le credenze

popolari, qualità medicali e taumaturgiche. Tanti leonfortesi vi hanno

attinto acqua convinti di trovare in essa un aiuto ai loro malanni. In realtà si trattava di un’acqua più limpida e più leggera delle altre

acque potabili esistenti nel territorio circostante.

Di

questa fontana rimane soltanto qualche approssimato rudere a stento

visibile. Lungo il muro che costeggia la Fontana delle Ninfe è possibile

osservare ancora un piccolo cunicolo all’estremità del quale veniva

collocata una paletta di ferro per attingere più facilmente l’acqua che

andava a riversarsi in una piccola vasca circolare in discreto stato di

conservazione.

Fontana

della Morte

Vicinissima

alla Chiesa di Santo Stefano Protomartire, è costituita da una scaturigine

detta appunto della “morte” dove affiorano acque alle quali si

attribuiscono memorie vaticinanti e prodigiose: per esempio, quella di

avere, assieme ad altre sorgenti compresa quella del Fonte di Tavi,

riversato sangue a presagio del massacro dei coloni arabi da parte

dell’esercito normanno. Più scientificamente questo fenomeno troverebbe

spiegazione nella struttura geologica del terreno circostante ricco di

argilla rossa detta “taiu” che, sciolta e trascinata dalle acque

sotterranee, avrebbe dato la sensazione visiva del sangue.

Piccola

sorgente che tramite due cannelle riversa acqua in una vasca rettangolare

costruita in pietra. Si trova sul terreno di proprietà di Campagna Maurizio

che ne assicura la fruibilità. Il cancello d’ingresso viene aperto al

pubblico solo durante il giorno e fino al tramonto. Si tratta infatti della

sopravvivenza di un antico uso civico di cui la collettività usufruisce in

base a concessioni risalenti a norme di tipo feudale.

Originariamente

l’acqua che alimenta la fontana scorreva a fior di terra. Nel 1887,

l’Amministrazione apportò delle modifiche, facendo costruire un

recipiente a forma di fontanella e due canaletti di rame da cui attingere più

facilmente l’acqua.

Pag.

1

- Fonte

- https://www.comune.leonforte.en.it/

- https://it.wikipedia.org

|