|

Su un promontorio che si

affaccia sul mare a 230 metri di altitudine sorge Tindari,

sede di uno dei santuari mariani più famosi di Sicilia e del quinto parco

archeologico siciliano, istituito da pochissimo tempo.

L'odierna Tindari è una

frazione di Patti e

si trova in una posizione attigua all'antica area archeologica di Tyndaris,

fondata nel 396

a.C. dal siracusano Dionisio

il Vecchio, tiranno di Siracusa, dopo aver sconfitto i Cartaginesi.

Il nome della città intendeva omaggiare il mitico Tindaro re di Sparta,

padre putativo di Elena, Clitennestra, Castore e Polluce.

La città divenne subito un avamposto d'importanza strategica perché si

affacciava direttamente sull'antica Mylae (Milazzo)

e le isole

Eolie, e il suo controllo era fondamentale per il monarca che voleva

dominare lo Stretto

di Messina e affermarsi nella Magna

Grecia.

Tyndaris fu

abitata dai Messeni provenienti

dalla Laconia,

regione del Peloponneso,

arrivati in Sicilia in seguito alla guerra fra Sparta e Siracusa.

I Messeni erano devotissimi ai Dioscuri

Castore e Polluce, ma anche ad Hermes, Artemide, Zeus, Apollo,

Poseidone e Dioniso e

vivevano di pesca, caccia e agricoltura coltivando cereali, ulivi e vite.

La città servì fedelmente

Siracusa e durante la prima guerra punica, nel 257

a.C., nelle sue acque si combatté una decisiva battaglia nella

quale la flotta romana mise in fuga quella cartaginese. Successivamente passò

nell'orbita romana insieme a Siracusa e nel 36

a.C., conquistata da Augusto e

trasformata in una delle cinque colonie siciliane, la 'Colonia

Augusta Tyndaritanorum', che fu citata da Marco

Tullio Cicerone come una nobilissima

civitas.

Nel I

sec. d.C. cominciò un periodo buio di declino a causa di una

grande frana che la danneggiò notevolmente e nel IV secolo fu soggetta a

due distruttivi terremoti. Divenuta sede vescovile, fu conquistata dai bizantini nel 535 e

dagli arabi che

la distrussero nell'836.

La tradizione tramanda che a queste catastrofi sopravvisse il santuario

dedicato alla Madonna

Nera di Tindari, che fu ingrandito nel 1979 perchè

diventato incapace di accogliere i tanti pellegrini che qui arrivavano da

ogni parte della Sicilia e non solo.

L'area

archeologica racchiude i resti dell'antica città, organizzata secondo un

ordinamento ortogonale impostato su tre decumani larghi fino a 8 metri in

direzione est-ovest, intersecati dai cardines: oltre a resti delle mura di

IV secolo a.C., poi restaurate nel III secolo d.C., spiccano il propileo

monumentale, costruito dai Romani con grosse pietre arenarie, che fungeva da

basilica per le pubbliche riunioni e da ginnasio per lo svolgimento di

esercizi; l'Antiquarium, all'ingresso degli scavi, in cui sono

esposti vari reperti, tra cui statue di personaggi togati e una statua

dell'imperatore Augusto; i resti di due abitazioni a peristilio e delle

terme cittadine; e, soprattutto, il celebre Teatro greco, risalente al IV

secolo a.C. e poi riadattato in epoca romana per ospitare i giochi dei

gladiatori, con la cavea scavata nella collina che poteva ospitare

all'incirca 3000 spettatori.

- Basilica

papale minore o Santuario della Madonna del Tindari

Il Santuario

di Tindari, divenuto Basilica papale minore l'8 settembre 2018, si trova

all'estremità orientale del promontorio, a strapiombo sul mare, in

corrispondenza dell'antica acropoli, dove una piccola chiesa era stata

costruita sui resti della città abbandonata.

L'edificio

attuale identifica e ricopre l'area ove è documentata la primitiva fortezza

o castello di Tindari. L'ipotesi dell'esistenza della fortezza o

castello di Tindari è supportata dalla presenza di merli o coronature nei

preesistenti edifici di culto che rafforzano la tesi di antiche chiese

ricavate in primitivi edifici fortificati.

L'acropoli di Tindari occupa

l'ampia parte sommitale costituita da un insieme di rocche tra loro

raccordate. L'attuale area archeologica, l'antica colonia greca

di Tyndaris, occupa la parte più pianeggiante sull'asse est - ovest

costituita dalla "strada imperiale", esposta a settentrione e

digradante in direzione Patti.

* 396 a.C.,

Tyndaris colonia greca è fondata dal tiranno di Siracusa Dionisio il

Vecchio per i profughi spartani alla fine della guerra del

Peloponneso 404 a.C. La colonia e la città, insediamento da

stanziamento di Locresi, Messeni e Medmei al

servizio di Aristotele, mercenari greci originariamente alleati dei

Tiranni di Siracusa nascono come concessione del territorio a

titolo di risarcimento per la mancata corresponsione dell'ingaggio dopo

l'allontanamento forzato del loro condottiero. I nuovi coloni

particolarmente devoti ai Dioscuri, Castore e Polluce, secondo la leggenda

figli di Giove e di Leda, già moglie di Tindaro re

di Sparta. Popolazioni altrimenti note come Tìndaridi, da qui la

denominazione della colonia in Tìndaride e della città chiamata

Tindari. I Dioscuri furono eletti protettori pagani della città,

circostanza attestata dalle riproduzioni raffigurate su monete rinvenute

durante gli scavi archeologici. Le accezioni Týndaris, Tindari, Tindaro, Tyndaritano furono

dunque estese alla diocesi e associate al particolare, sentito,

diffuso culto cristiano della Vergine Maria. Nucleo cittadino

costituito da: cinta

muraria della città; anfiteatro greco - romano; basilica; domus imperiali,

abitazioni e negozi; terme; mosaici; museo.

L'attuale

fulcro religioso, pur inserito all'interno delle fortificazioni, occupa

l'estremità orientale a picco sul mare. La posizione d'avvistamento

strategica spazia sulla porzione del golfo di Patti compreso tra

le Isole Eolie a nord, la penisola di Milazzo a est e

l'intera catena dei Peloritani a sud.

*

535 - 836, Diocesi di Tindari o Dioecesis

Tyndaritana. In epoca bizantina la città di Tindari è

sede episcopale già dal V secolo. La Cattedrale fortezza occupa e

ingloba l'area del tempio dedicato a Cerere posta sulla rocca di

levante.

Nell'ultimo

decennio del VI secolo, la corrispondenza personale di Papa

Gregorio Magno fa riferimento a due vescovi: Eutichio e Benenato, che

assieme ai due alti prelati Severino e Teodoro, costituiscono la cronotassi

della primitiva diocesi di Tindari.

* VIII

secolo ca., santuario primitivo, il simulacro è posto nell'area

del tempio dedicato a Cerere.

*

836 - 837, Soppressione della diocesi di Tindari. La

località è espugnata dall'armata di al-Fadl ibn Ya' qūb sostituito a settembre da un nuovo governatore, il

principe aghlabide Abū l-Aghlab Ibrāhīm b. 'Abd Allāh

b. al-Aghlab, cugino dell'emiro Ziyādat Allāh. La flotta

musulmana, condotta da al-Fadl ibn Ya' qūb, devasta le Isole Eolie, espugna diverse fortezze

sulla costa settentrionale della Sicilia, tra cui Tyndaris, come

riferisce lo storico Michele

Amari cultore orientalista di storia islamica. Per le

ben note vicende piratesche e corsare, assieme alla soppressa diocesi

di Taormina, Tindari è assorbita dalla diocesi di Messina. Anche la

corte vescovile di quest'ultima, per i continui assalti nello Stretto,

è costretta a riparare temporaneamente presso la protetta e

interna diocesi di Troina.

Nell'anno

886 Teodoro metropolita siracusano documenta la celeberrima Diva

Virgo in Castello Tyndaritano.

Il

viaggiatore storiografo Idrisi al servizio della corte normanna di

re Ruggero II di Sicilia dopo il 1145 documenta

nell'opera Il libro di Ruggero l'esistenza dei seguenti luoghi di

culto:

* 1110, nei

pressi delle rovine dell'antica Tindari sorge il monastero di Sant'Elia

di Scala o di Sant'Elia di Burracha di Oliveri, di rito greco.

*

1110, chiesa della Santa Genitrice di Dio o di Santa Maria de lo

Plano di Oliveri, dipendenza del monastero di Santa Maria di Gala

di Barcellona Pozzo di Gotto.

*

1178, chiesa di San Giovanni di Oliveri, edificata per

volontà di Ruggero II di Sicilia.

Assieme

alla fortificazione di Tindari:

* XII

secolo, castello di Adelasia di Patti, della primitiva

fortificazione araba costruita su

una necropoli del neolitico, identificabile nel periodo

normanno come la ricostruzione avvenuta per opera di Adelasia del

Vasto terza moglie del gran conte Ruggero madre

di Simone d'Altavilla e del re Ruggero II di Sicilia.

Sull'area delimitata dai ruderi e col materiale parzialmente riutilizzato,

oggi sorge la cattedrale di San Bartolomeo di Patti, una delle quattro

della provincia di Messina edificate espressamente per volontà

del gran conte Ruggero.

* XII

secolo, castello Liviri di Oliveri, costruzione edificata per

opera del gran conte Ruggero.

*

1148, tonnara medievale di Oliveri.

*

1105, mulini ad acqua medievali di Furnari. Concessione della

regina Adelasia del Vasto al monastero di Santa Maria di

Gala.

* XII

secolo, mulini ad acqua medievali di Patti. Concessione della

regina Margherita di Navarra moglie di Guglielmo I di Sicilia

al monastero del Santissimo Salvatore di San Marco del Casale di Palegre.

*

1282, Pietro III d'Aragona tramite il cronista Bartolomeo da

Neocastro documentano la chiesa dedicata alla Vergine contemplandola

da Argimusco nell'opera Historia sicula.

* XIV

secolo, Pietro II d'Aragona affida le terre al

cugino Bonifacio d'Aragona definito signore della rocca di Tindari.

* 1315, la

custodia del castrum di Tindari è a carico della diocesi di Patti,

re Federico IV d'Aragona ordina al vescovo di affidare terre

a Oddone Mancuso castellano di Tindari.

* 1359, la

città di Tindari è citata come castrum.

* 1360, il

possedimento è assegnato a Vinciguerra d'Aragona barone di

Militello regnante Federico IV di Sicilia.

* 1365, le

capitanie e castellanie di Patti, Tindari, Alcara li

Fusi e Sant'Angelo di Brolo sono concesse a vita

a Vinciguerra d'Aragona.

* XV

secolo prima metà, la fortificazione di Tindari è citata come

castello.

* 1409,

l'esistenza di una bombarda di metallo presso la fortezza

consolida l'ipotesi di fortificazione a carattere difensivo.

*

1502 - 1504, scorrerie compiute da Khayr al-Din

Barbarossa col fratello Aruj Barbarossa contro le località

di tutte le coste della Sicilia.

*

1510 - 1512 - 1514, raffica di assalti compiuti da Elias

insieme ai fratelli Khayr al-Din Barbarossa e Aruj

Barbarossa con attacchi sistematici dei porti e delle località

di Lipari e Tindari.

*

1544 luglio, l'assalto dell'armata corsara turco - ottomana capitanata

dall'ammiraglio Khayr al-Din Barbarossa e dal comandante

Rais Dragut futuro successore, insidia la costa tirrenica

siciliana, devasta l'isola di Lipari. Le scorrerie s'inseriscono in un

contesto molto ampio e comprendono il saccheggio della chiesa - fortezza

di Tindari, la distruzione dell'abitato e cittadella fortificata

di Patti, l'incendio della cattedrale di San Bartolomeo e

l'espugnazione di Lipari, l'assedio dell'abitato protetto

dal castello di Santa Lucia del Mela, la minaccia d'assalto

alla cittadella fortificata di Milazzo.

Le continue

incursioni s'inseriscono nel contesto delle dispute sul dominio

nel Mediterraneo tra flotte turco-ottomane contro spagnoli, annosa

questione risolta con la disfatta del fronte orientale nella battaglia

navale di Lepanto del 1571.

*

1552 - 1598, santuario antico, ricostruzione del luogo di

culto. Nel 1558 nel punto più alto della rocca, ove sorgeva la

fortezza, lo storico, archeologo e teologo Tommaso Fazello documenta

la chiesa di Santa Maria de Tindáro.

* 1578, i

cartografi architetti Tiburzio Spannocchi e Camillo

Camilliani documentano la chiesa del Tindaro come una fortezza merlata.

CULTO

DELLA MADONNA NERA

- Le origini della statua bizantina della Madonna

nera del Tindari sono legate ad una leggenda, secondo la quale la

scultura, trasportata per mare, impedì alla nave di ripartire dopo che si

era rifugiata nella baia dei laghetti di Tindari per sfuggire alla

tempesta. La statua aveva lasciato l'Oriente per sfuggire alla persecuzione

iconoclasta.

I

marinai, depositarono a terra via via il carico, pensando che fosse questo

ad impedire il trasporto, e solo quando vi portarono anche la statua, la

nave poté riprendere il mare. La statua è quindi stata portata sul colle

soprastante, dentro una piccola chiesa che dovette in seguito essere più

volte ampliata per accogliere i pellegrini, attratti dalla fama miracolosa

del simulacro.

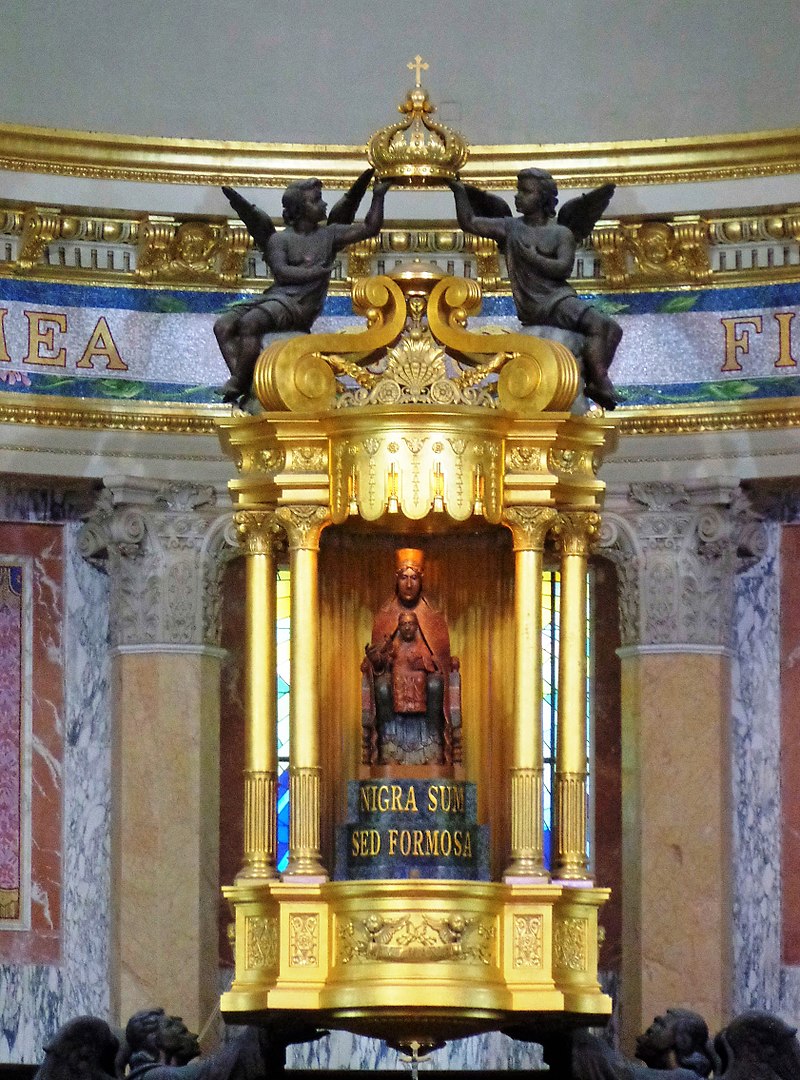

La

scultura lignea (in cedro del Libano) è orientaleggiante, bizantina, ed è

databile tra la fine del secolo VIII e i primi decenni del secolo IX. La

Madonna è nera, con un caratteristico e originale volto lungo non

facilmente riscontrabile in altre statue religiose, ed è una Theotókos Odigitria rappresentata

come Basilissa ossia come "Regina seduta in trono",

mentre regge in grembo il Bambin Gesù tenendo la mano destra sollevata,

benedicente. In capo regge una corona o un turbante di tipo orientale. Sotto

il trono, la scritta "Nigra Sum Sed Formosa" riprende la frase del Cantico

dei Cantici 1,5, e 1,6, e significa "Sono nera ma formosa"

oppure, meno letteralmente "Sono bruna ma bella".

SANTUARIO

ANTICO - Sono

pochissimi i manufatti risparmiati dalla distruzione araba, alla

devastazione non scampa la chiesa ove probabilmente, sarebbe già stata

portata l'icona. Secondo la tradizione orale il simulacro approda a Oliveri ed

è custodito a Tindari nel periodo in cui la città è dominata dai

Bizantini 535 - 836, mentre in Oriente dilaga la persecuzione iconoclasta opera

dell'imperatore Leone III Isaurico.

*

1544, il saccheggio perpetrato dall'ammiraglio Khayr al-Din Barbarossa e

dal comandante Rais Dragut futuro successore, demolisce

parzialmente il santuario del Tindari, lo priva delle campane ma risparmia

la venerata immagine della Madonna bruna.

*

1552, Bartolomeo Sebastiani vescovo di Patti lo ricostruisce

ampliandolo con l'aggiunta dei locali per l'alloggio del personale addetto

al culto. Sulla bugna-chiave di volta del portale d'ingresso è

scolpito l'anno di completamento 1598.

*

1890-1908, Giovanni Previtera, vescovo di Patti, incrementò il

seminario, instituì ufficialmente il santuario di Tindari, e profuse somme

ingenti per il restauro e l'ampliamento del Santuario di Tindari e del

Palazzo Arcivescovile, trasformò il vecchio Monastero delle Clarisse nel

moderno Istituto della Sacra Famiglia, si adoperò per l'istituzione di

scuole umanistiche, religiose e professionali; fondò, per combattere

l'usura, una Banca Cattolica, fece costruire oratori e ricreatori per la

gioventù, promosse infine e diffuse con il giornale Il Tindari la

stampa cattolica.

*

1925 - 1927, fotografie d'epoca illustrano l'antico santuario come

un complesso fortificato, sulla spianata antistante sono documentate

svariate cappelle votive.

Facciata

- Il rilievo dell'arco del portale è realizzato in bugnato assieme

alla superficie del primo ordine della parete esterna della facciata. Il

secondo ordine è contraddistinto da un finestra circolare sovrastante

l'ingresso. Un timpano triangolare con la dedica "AVE MARIA"

costituisce il terzo ordine.

Semplici

cornici abbelliscono gli ordini inferiori dei campanili. Stelle a otto

punte, ricavate dalla sovrapposizione di quadrati sfalsati, ornano gli

ordini centrali. Al terzo ordine a destra monofore su ogni lato

arricchiscono la cella campanaria, a sinistra un oculo cieco

ospita il quadrante dell'orologio. Cuspidi con base quadrata chiudono il

quarto ordine delle torri, a sinistra è presente un incastellamento

campanario esterno minore.

Sulla controfacciata sormonta

il portale il dipinto raffigurante il Corteo processionale che

accompagna il simulacro dalla spiaggia all'acropoli. É documentato un olio

su tela raffigurante Santa Febronia, Patrona di Patti, condotta in

cielo da un angelo, opera di Guglielmo Borremans.

Santa

Febronia viene istituita Patrona di Patti dal vescovo Giovanni

Previtera.

L'altare

maggiore è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. L'elevazione è

costituita da una doppia coppia di colonne, quelle interne aggettanti

sormontate da timpani a ricciolo simmetrici. Al centro lo stemma con

fregi reca l'iscrizione "VENITE FILII, AVDITE ME, TIMORE DOMINI, DOCEBO

VOS". Temporaneamente l'ambiente ha ospitato il simulacro della

Madonna, oggi è presente la statua del Sacro Cuore di Gesù, al centro

un ricco tabernacolo argenteo. Uno degli ultimi baluardi dei riti

officiati ad orientem terminati con la realizzazione del moderno

altare versus populum.

Nel presbiterio due

quadroni raffigurano rispettivamente: Venerazione dell'icona raffigurante

gli attimi successivi l'apertura della cassa contenente il simulacro; il

recupero raffigurante il salvataggio della cassa con l'ausilio delle

reti dei pescatori.

Navata

destra

- Volta e nicchia contenente la statua raffigurante San

Giuseppe e Gesù fanciullo.

Cappella

di Maria Santissima del Tindari altare dedicato alla Madonna del

Tindari. Animati manufatti in stile barocco con baldacchino in altorilievo

di stucco e colonne tortili. Una prima coppia di putti alati sorreggono

il baldacchino coronato dal quale diparte un manto con motivi fitoformi che

svela la nicchia centrale nella quale è custodita una riproduzione

dell'icona realizzata da Salvatore Rizzuti nel 1997. Una

seconda coppia di putti sostiene e tende il drappeggio allargato e ricadente

in ricche pieghe esaltanti la frangia decorativa, che occupa tutta la parete

creando un effetto scenografico di elevato impatto artistico e visivo. Sulla trabeazione un'altra

coppia d'angioletti regge lo stemma coronato, sulle cimase del timpano a

riccioli, altri putti si protendono verso il soffitto riproducente la volta

celeste con l'enorme raggiera centrale. Un paliotto ad

intarsi marmorei con tre scene abbellisce la mensa. Numerose teste di putto

alate decorano i plinti e l'arco, frequente il tema della

conchiglia allegoria del pellegrinaggio terreno.

Un

varco sul lato sinistro conduce nell'ambiente con finestra sui laghetti,

alle pareti numerosi ex-voto.

Navata

sinistra - Volta

e nicchia contenente la statua marmorea raffigurante Gesù battezzato

da San Giovanni Battista nel fiume Giordano.

Cappella

del Coro: coro e cenotafio.

È

stato ripristinato come il primitivo altare meridionale lato catena peloritana-nebroidea con

sguardo volto idealmente sul mar Tirreno.

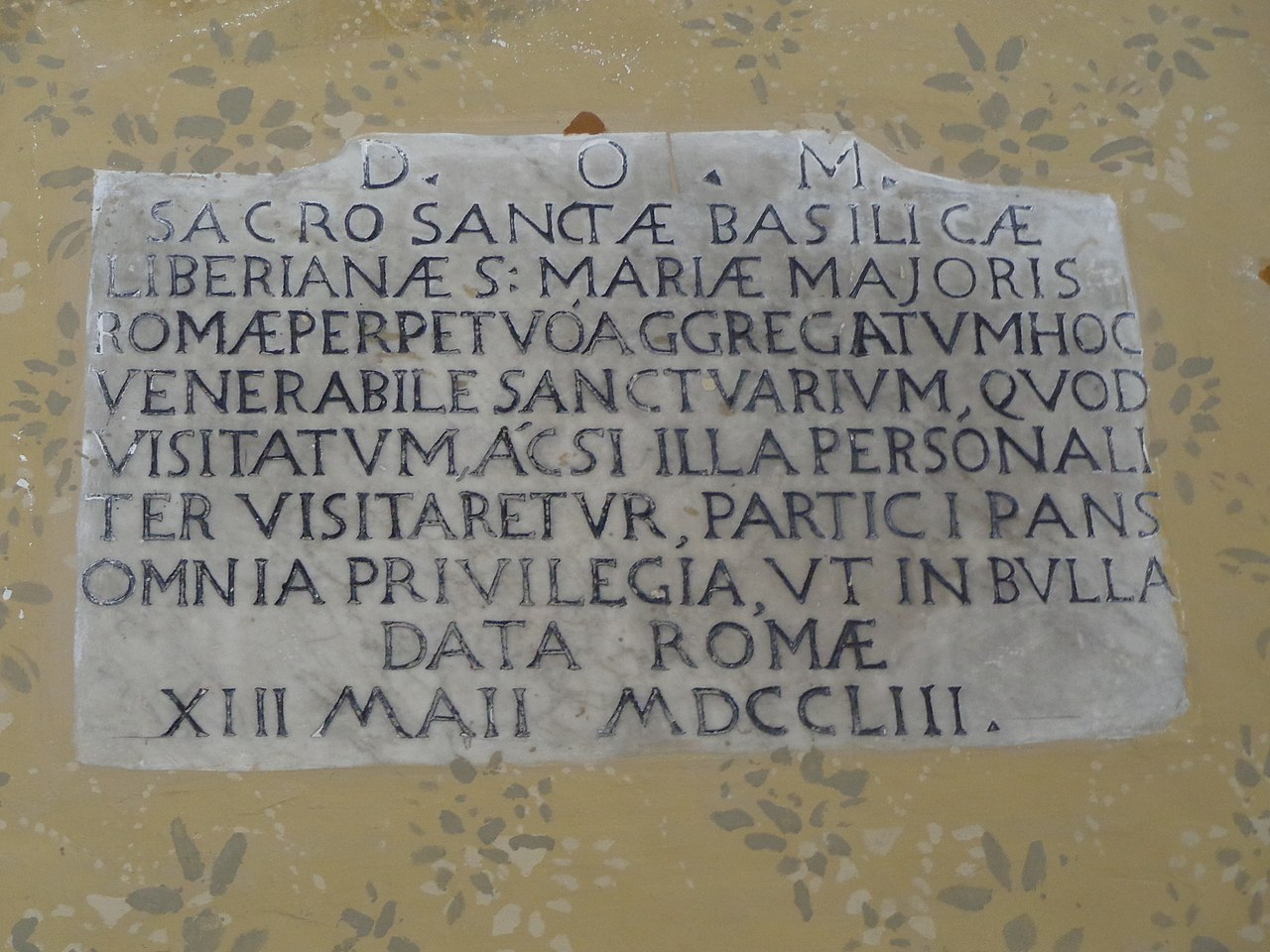

Entrambi

i santuari vantano il titolo di «chiese liberiane», appellativo che

affonda le sue origini nei primi secoli della Chiesa ed è strettamente

legato al sorgere della basilica di Santa Maria Maggiore in Roma considerata

il più antico santuario mariano d'Occidente. Precisamente al IV

secolo, sotto il pontificato di papa Liberio. Questa è la tradizione,

anche se non comprovata da nessun documento; le chiese sotto il medesimo

titolo sono dette "liberiane" dal nome del pontefice, dal popolo

sono chiamate familiarmente ad Nives, della Neve.

SANTUARIO

MODERNO - Il

22 gennaio 1943 le strutture del santuario furono requisite dal Regio

Esercito Italiano per essere in seguito occupate dai soldati inglesi, i

quali vi installarono un ospedale militare.

*

1953-1977, il santuario esistente è diventato insufficiente ad accogliere i

pellegrini. È individuata la soluzione più idonea per la nuova costruzione

senza compromettere l'esistenza dell'antica chiesetta.

* 1957 8

dicembre, posa della prima pietra proveniente dagli scavi archeologici e

benedetta da papa Pio XII il 30 dicembre 1956.

* 1975 6

settembre, monsignor Giuseppe Pullano benedice l'interno del nuovo

santuario, l'icona della Madonna è portata nel nuovo tempio e collocata sul

monumentale altare.

* 1979 1º

maggio, consacrazione e dedicazione del nuovo santuario da parte del

cardinale Salvatore Pappalardo, assistito dal vescovo di Patti Carmelo

Ferraro.

* 2018 30

luglio, con decreto della Congregazione per il Culto divino e la

disciplina dei Sacramenti n. 297/18, il Santuario è elevato a Basilica

Pontificia Minore (la notizia è stata resa nota l'8 settembre dello

stesso anno, in occasione dei tradizionali solenni festeggiamenti).

Il santuario ha

pianta a sviluppo basilicale, a croce latina, a tre navate, con transetto quadrato

e abside semicircolare. La chiesa è lunga 64 metri e larga 24. Il

basamento è in marmo di billiemi, le falde della copertura sono

rivestite di ceramiche azzurre. Sul fianco settentrionale, adiacente alla

navata sinistra, è costruito un loggiato lungo 76 metri e largo

8, che permette di ammirare il panorama dei laghetti di Marinello. Sotto il

loggiato è ricavato un ampio locale che, collegato alla cripta, forma

la penitenzieria del santuario.

Facciata

- La facciata con la parte centrale costituita da un corpo avanzato si

innalza sulla piazza antistante rivolta a occidente, la sopraelevazione

costituisce lo sviluppo della torre campanaria. Le porte sono in bronzo, ai

lati del portone centrale sono collocate, in apposite nicchie, le statue

raffiguranti San Pietro e San Paolo.

L'accesso

al santuario è garantito da un atrio decorato da vetrate istoriate, in esse

sono raffigurate le figure allegoriche delle virtù cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza.

Le virtù teologali sono riprodotte sui varchi d'accesso: Fede entrata

sinistra, Carità varco centrale, Speranza ingresso

destro.

Organo

- Nella tribuna interna ricavata in prossimità dell'atrio è

installato un grande organo a canne.

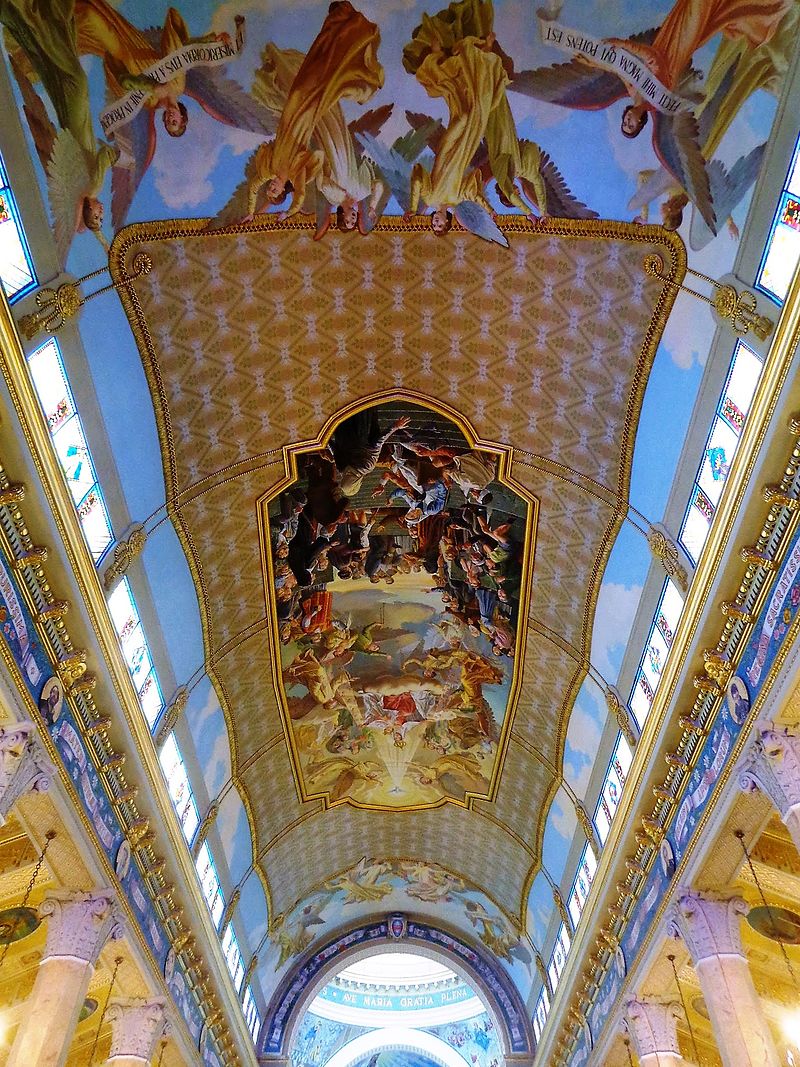

Navata

centrale

-

La navata centrale è delimitata da colonne ottagonali

con basi di marmo bianco, sulla volta è incollata una tela di 75 m²

raffigurante Il trionfo della Madonna opera del pittore Fausto

Conti. Ai vertici della volta della navata centrale angeli sorreggono dei cartigli con

le frasi salienti tratte dal cantico del Magnificat: MAGNIFICAT

ANIMA MEA DOMINUM - BEATAM ME DICENT OMNES GENERATIONES - QVIA

FECIT MIHI MAGNA, QVI POTENS EST - ....

Dello

stesso autore l'affresco della cupola. Sulle pareti esterne delle campate

delle navate laterali, realizzati in grandi mosaici su cartoni del pittore

romano Fausto Conti, sono rappresentati i Misteri del Rosario.

Il tondo

mosaico dell'arcata d'ingresso raffigura San Michele Arcangelo. Nelle

vetrate è raffigurata l'allegoria della Carità attorniata da

schiere d'angeli.

Altare

-

Il grande altare al centro del transetto, poggia su stipiti di

marmo giallo, sotto la mensa è posta una scultura in marmo bianco

raffigurante l'Ultima Cena. Sotto la cupola troneggia il dinamico e

artistico altare su cui è collocata l'immagine della Madonna del Tindari in

trono. Collocati su basi di bronzo raffiguranti nuvole, si ergono quattro

maestosi angeli bronzei in posizione eretta con mani protese, sorreggono una

bussola in cristallo contenente il simulacro della Madonna. Un'altra coppia

in posizione più avanzata regge il tabernacolo, l'angelo di destra è

genuflesso.

Dietro il

colonnato dell'abside, costituito da un ampio emiciclo, le cui pareti sono

decorate da mosaici (realizzati dalla scuola del mosaico di Montepulciano su

cartoni del pittore Fausto Conti) raffiguranti i momenti più salienti della

storia del santuario:

* Naufragio

dell'imbarcazione e il recupero dell'icona, evento documentato nel IX

secolo.

*

Intronizzazione della statua nel primitivo tempio pagano.

* Statua

della Madonna indenne dopo l'assalto dei pirati, episodio del 1544.

* Consegna

delle chiavi da parte dei giurati della città di Patti, evento del 1669.

*

Incoronazione della Vergine, una delle tre incoronazioni documentate nel 1886,

nel 1901 e nel 1940.

*

Processione nella diocesi.

Area

archeologica

I resti

della città antica si trovano nella zona archeologica, in discreto

stato di conservazione, per lo scarso interesse di un reimpiego dei blocchi

di pietra arenaria di cui erano costituiti.

I primi

scavi si datano al 1838-1839 e furono ripresi tra il 1960 e

il 1964 dalla Soprintendenza archeologica di Siracusa e ancora nel 1993, 1996 e 1998 dalla

Soprintendenza di Messina, sezione dei beni archeologici. Sono stati

rinvenuti mosaici, sculture e ceramiche, conservati in parte presso il museo

locale e in parte presso il Museo archeologico regionale di Palermo.

L'impianto urbanistico,

risalente probabilmente all'epoca della fondazione della città, presentava

un tracciato regolare a scacchiera. Si articolava su tre decumani,

strade principali (larghezza di 8 m), correvano in direzione sud-est -

nord-ovest, ciascuno ad una quota diversa, e si incrociavano ad angolo retto

e a distanze regolari con i cardini, strade secondarie e in pendenza

(larghezza 3 m). Sotto i cardini correva il sistema fognario della

città, a cui si raccordavano le canalizzazioni provenienti dalle singole

abitazioni. Gli isolati delimitati dalle vie avevano un'ampiezza di circa 30 m

e una lunghezza di 77 o 78 m.

Uno dei

decumani rinvenuti nello scavo, quello superiore doveva essere la strada

principale della città: costeggia ad una estremità il teatro, situato

più a monte e scavato nelle pendici dell'altura, e all'altra estremità

sfocia nell'agorà, oltre la quale, nella zona più elevata, occupata oggi

dal Santuario della Madonna Nera, doveva trovarsi l'acropoli.

Le

mura di cinta - Le

mura cittadine, i cui resti attualmente visibili sono dovuti ad una

ricostruzione del III secolo a.C. che ripercorre una cinta

precedente, probabilmente coeva alla fondazione, venne completata sul lato

verso il mare e rimaneggiata in epoca tardo imperiale e bizantina.

La cinta si

sviluppava per una lunghezza di circa 3 km ed era della tipologia

"a doppia cortina, con due muri paralleli (circa 0,70 m di

spessore) in opera quadrata di arenaria con disposizione isodoma,

separati da uno spazio, in origine riempito con terra o sassi (2,10 m

di spessore), raggiungendo un'altezza di 6,85 m. A distante diseguali

si innalzavano torri quadrate: una di queste (spazio interno di

6,5 x 5,15 m e con muri larghi 0,43 m e lunghi 0,87 m)

conserva un tratto della scala che portava alla sommità delle mura.

La porta

principale, sul lato sud-occidentale, era fiancheggiata da due torri e

protetta da un'antiporta a tenaglia di forma semicircolare, con l'area

interna lastricata con ciottoli. Altri piccoli passaggi si aprivano a fianco

delle torri della porta maggiore e venivano utilizzate per le sortite dei

difensori.

Il

teatro - Il teatro venne

costruito in forme greche alla fine del IV secolo a.C. e in

seguito rimaneggiato in epoca romana, con una nuova decorazione e

l'adattamento a sede per i giochi dell'Anfiteatro.

Rimasto a

lungo in abbandono e conosciuto solo per le illustrazioni del XIX

secolo era appoggiato alla naturale conformazione a conca della

collina, nella quale furono scavate le gradinate dei sedili (0,40 m di

altezza e 0,70 m di profondità) della cavea, che doveva

raggiungere una capienza di circa 3000 posti. In età romana vi si

aggiunse un portico in opera laterizia e la

ricostruzione della scena, di cui restano solo le fondazioni e un'arcata,

restaurata nel 1939. L'orchestra venne trasformata in un'arena,

circondando la cavea con un muro e sopprimendone i quattro gradini

inferiori.

Dal 1956 vi

ha sede un festival artistico che annovera tra le manifestazioni danza, musica,

e ovviamente teatro.

Isolato

romano - Nell'area

urbana è stata scavata, tra il 1949 ed il 1964, un isolato

completo (insula IV), delimitato dai tratti dei due decumani scavati e da

due strade secondarie. A causa della pendenza del terreno, i diversi edifici

che la compongono erano costruiti su terrazze a diversi livelli.

Sul

decumano inferiore si aprivano sei tabernae, o ambienti per il

commercio, tre delle quali erano dotate di retrobottega. Su queste poggiava

un'ampia domus (casa B) con peristilio a dodici colonne

in pietra con capitelli dorici. Il tablinium, o salone

(lunghezza 8 m e larghezza 4,60 m). Al livello più alto una

seconda domus, "casa C", con peristilio simile alla

precedente, presenta l'accesso al tablinio inquadrato da colonne con

capitelli corinzi italici in terracotta e basi

realizzate con mattoni di forma rotonda.

Le due case

vennero costruite nel I secolo a.C., su precedenti fasi abitative e

furono soggette a restauri e rimaneggiamenti: in particolare nella parte

superiore si impiantarono delle piccole terme e gli originali

pavimenti scutulati (scutulata con inserimento di piccole lastre di

marmi colorati) o in signino con inserimento di tessere di mosaico

bianche, o ancora con mosaici policromi, si sostituirono mosaici

in bianco e nero con figure.

Basilica

- La cosiddetta

"Basilica", in passato identificata anche con un ginnasio, è

un propileo di accesso all'agorà, situato nel punto in cui vi

entra il decumano massimo, la via principale della città. Si tratta di un

edificio a due piani, datato al IV secolo costruito in opera

quadrata di arenaria che presenta un ampio passaggio centrale

con volta a botte ripartito da nove arcate. Ai lati altri archi scavalcano

degli accessi secondari.

Statua

di Mercurio - Statua

collocata nel Ginnasio e citata nell'orazione di Cicerone "...

l'Africano ti aveva voluto nel ginnasio di Tindari, come protettore e

custode della sua gioventù ...".

La statua

donata da Scipione l'Africano, sottratta dai Cartaginesi e restituita

alla città da Scipione Emiliano per essere ricollocata nella

primitiva sede, è oggetto di reiterati bottini di guerra, come del resto

numerosi altri capolavori d'arte sparsi nei vari centri dell'isola.

Il propretore Gaio

Licinio Verre la fece asportare durante il suo mandato

dal 73 al 71 a.C. per adornare la sua dimora a

Messina. Il funzionario artefice di innumerevoli ingiustizie, bramoso

di potere, avido di possesso, mirò ad accrescere le sue ricchezze

personali. Compì concussioni, saccheggi e ruberie, pratiche piuttosto

comuni nel periodo, per le quali, accusato di corruzione e

illeciti arricchimenti, fu denunciato dai siciliani. Non bastò l'illecito

sopruso, come aggravante fece bastonare il magistrato Sopatro che si

opponeva all'atto illegale. La popolazione tindaritana reclamò allora

direttamente a Roma, chiamando in causa Marco Tullio

Cicerone quale difensore pubblico, che pronunciò contro Verre una

delle sue orazioni più famose (Verrine), tanto che questi fu

costretto, per sentenza del senato a lasciare l'isola e la carica di

pretore.

Il console

Cicerone, durante la sua visita a Tindari, effettuata per indagare sulle

malefatte di Verre, giudicò la città così prospera e bella che le diede

l'appellativo di "nobilissima civitas".

Tempio

di Venere Ericina - Al

termine delle guerre puniche Tindari è fra le 17 città siciliane

alleate e fedeli a Roma autorizzate a portare una corona a Venere

Ericina.

Erice figlio

di Bute, uno degli argonauti di Giasone, e

di Afrodite, fondò la città di Erice e in essa edificò un

tempio dedicato alla madre. Il culto della Venere ericina, praticato dai

marinai di passaggio, la cui devozione era fondata sulle bellissime ierodule,

giovani prostitute sacre alla dea dispensatrice di voluttà. Infatti

nella elima Erice, ancora prima che

i Fenici innalzassero un tempio ad Astarte, era noto il culto ed

il tempio dedicato a Venere Ericina, altrimenti noto come il luogo della dea

dell'amore. La fama e la ricchezza della colonia ericina crebbero in

funzione della diffusione del culto praticato a Roma ed esteso in molte

colonie dell'impero.

Patti

Tuttavia il

fascino pur innegabile di Tindari non può offuscare quello della vicina

Patti, che viene attestata per la prima volta in un documento del 1094,

quando Ruggero I di Sicilia vi fondò il monastero dedicato al Santissimo

Salvatore, affidato ai monaci benedettini, l'attuale Cattedrale di San

Bartolomeo: il sarcofago della regina Adelasia del Vasto (1074-1118), moglie

di Ruggero, è ospitata nella Cappella in marmo policromo di Santa

Febronia.

La

Basilica, con il prospetto di origine normanna, derivò dall'ampliamento di

una precedente abbazia bizantina. A testimoniare le origini più antiche del

centro sono però diversi ritrovamenti archeologici, tra cui in particolare

quello effettuato nel 1973, durante i lavori di costruzione di un tratto di

autostrada: ne emerse la Villa Romana di Patti, databile al IV secolo, una

delle testimonianze antiche più interessanti di questa parte di Sicilia.

Nonostante

questa abbondanza di ricchezze storiche e artistiche, è innegabile che la

notorietà di Patti e Tindari sia legata in larga parte alle bellezze

naturalistiche della zona. Lungo la costa, punteggiata di grotte, faraglioni

e ampie spiagge balneabili, si trovano infatti, tra gli altri, i 400

splendidi ettari della Riserva naturale orientata Laghi di Marinello.

Alla base

del promontorio si trova una zona sabbiosa con una serie di piccoli specchi

d'acqua, la cui conformazione si modifica in seguito ai movimenti della

sabbia, spinta dalle mareggiate. La spiaggia è conosciuta con il nome di Marinello o il

mare secco e vi sono legate diverse leggende.

Secondo una

di esse la spiaggia si sarebbe formata miracolosamente in seguito alla

caduta di una bimba dalla terrazza del santuario, ritrovata poi sana e salva

sulla spiaggia appena creatasi per il ritiro del mare. La madre della

bambina, una pellegrina giunta da lontano, in seguito al miracolo, si

sarebbe ricreduta sulla vera natura miracolosa della scultura, della quale

aveva dubitato a causa dell'incarnato scuro della Vergine.

Un'altra

leggenda narra della morte, avvenuta proprio su questa spiaggia di papa

Eusebio, il 17 agosto del 310, pochi mesi dopo la sua elezione,

avvenuta il 18 aprile, che sarebbe stato esiliato in Sicilia da Massenzio.

I laghetti

di Marinello sono parte del magnifico panorama che ispirò a Salvatore

Quasimodo la celebre Vento a Tindari. Originatisi tra il 1865 e il

1895 per l'azione combinata di mare, agenti atmosferici e processi

tettonici, rappresentano uno dei pochi ambienti salmastri giunti al giorni

nostri della Sicilia nordorientale e dal 1998 sono Riserva naturale.

Secondo la

leggenda, nella Grotta di Donna Villa, splendida cavità naturale a picco

sul mare in prossimità dei laghi, viveva una maga che attirava col suo

canto i marinai e poi li divorava, se le sfuggivano, si sfogava artigliando

le pareti: le impronte sarebbero ancora visibili.

|