|

Definita

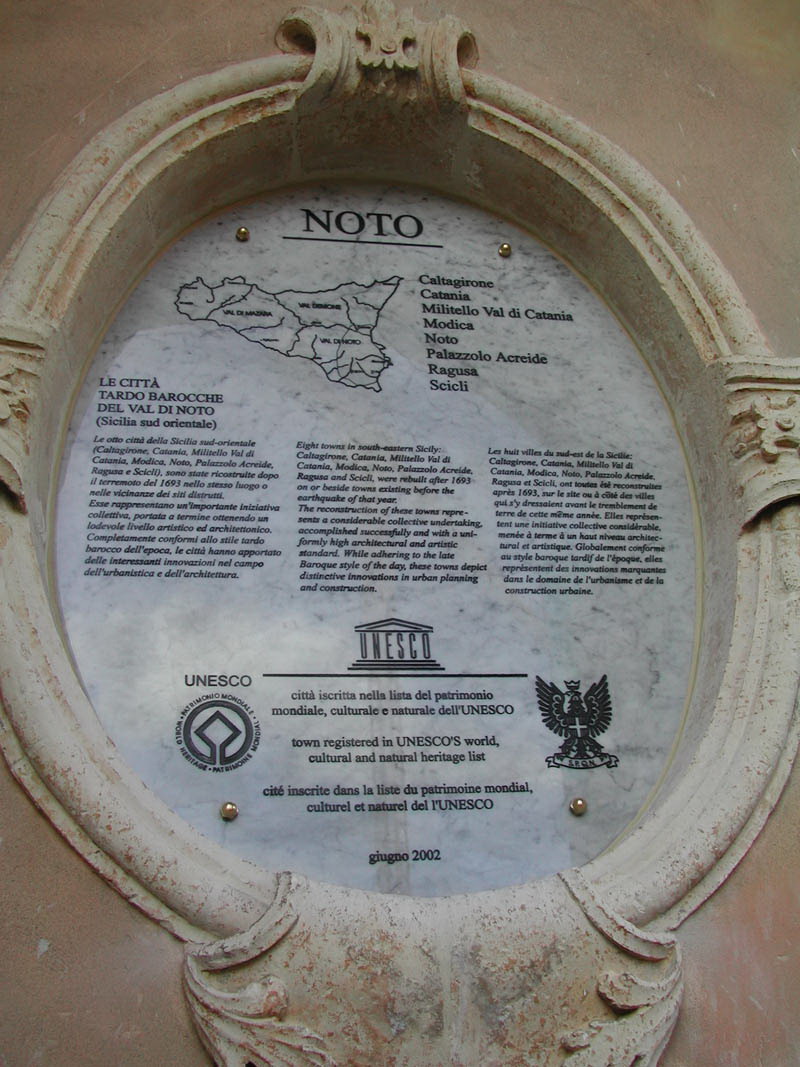

la "capitale del Barocco", nel 2002 il suo centro

storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità da parte

dell'UNESCO, insieme con le altre città tardo barocche del Val di

Noto.

Il

sito originario della città, Noto antica, si trova 8 km più a

nord, sul monte Alveria. Qui si ritrovano i primi insediamenti umani, che

risalgono all'età del Bronzo Antico o Castellucciana (2200-1450 a.C.),

come testimoniato dai reperti archeologici rinvenuti. Secondo un'antica

leggenda, Neas, che sarebbe stato il nome della Noto più

antica, avrebbe dato i natali al condottiero siculo Ducezio, che nel V

secolo a.C. avrebbe difeso la città dalle incursioni greche. Questi la

trasferì dall'altura della Mendola al vicino monte Alveria, circondato da

profonde valli, in una delle quali scorre la fiumara di Noto. Ben presto Neas

o Neaton, ormai ellenizzata nei costumi, entrò a far parte della sfera

d'influenza siracusana.

Secondo Polibio e Tito

Livio, Neaton fu una colonia siracusana durante il regno di Gerone

II, riconosciuta nel 263 a.C. dai Romani con un trattato di pace.

Il Ginnasio, le mura megalitiche e gli Heroa ellenistici convalidano le

ipotesi degli storici.

Nel

214 a.C. circa, Neaton aprì le sue porte all'esercito del

console romano Marco Claudio Marcello, e venne così riconosciuta come

città alleata dai Romani (che la chiamavano Netum) come Taormina e Messina.

In quanto tale i Romani concessero ai netini un proprio senato, tanto che

ancora oggi, nei palazzi e nei portali risulta presenta la scritta SPQN (Senatus

PopulusQue Netinus). Subì, come le altre città isolane, le vessazioni

di Verre, descritte da Marco Tullio Cicerone.

Durante

il periodo tardo-romano nella sua zona fu costruita la Villa Romana del

Tellaro (IV secolo). Dopo l'occupazione della Sicilia (535-555 circa)

da parte delle legioni bizantine dell'Imperatore Giustiniano, il

territorio di Noto fu arricchito di monumenti, come la basilica di Eloro e

la Trigona di Cittadella dei Maccari, l'Oratorio della Falconara e la Cripta

di S. Lorenzo Vecchio, il Cenobio di S. Marco, il Villaggio di contrada

Arco. Durante

il periodo tardo-romano nella sua zona fu costruita la Villa Romana del

Tellaro (IV secolo). Dopo l'occupazione della Sicilia (535-555 circa)

da parte delle legioni bizantine dell'Imperatore Giustiniano, il

territorio di Noto fu arricchito di monumenti, come la basilica di Eloro e

la Trigona di Cittadella dei Maccari, l'Oratorio della Falconara e la Cripta

di S. Lorenzo Vecchio, il Cenobio di S. Marco, il Villaggio di contrada

Arco.

Nell'864 Noto

fu occupata dagli Arabi del ras Khafaja ben Sufyan, che la

fortificarono. Data l'importanza attribuita alla città dagli Arabi, Noto

divenne, nel 903, capovalle e il suo territorio registrò la

razionalizzazione dell'agricoltura e la promozione dei commerci. Fu

insediata anche l'industria della seta, sfruttando la presenza di gelsi nel

territorio.

Si

registra a Noto, come in molte altre città siciliane delle stesso periodo,

la presenza di una notevole comunità ebraica, attestata anche da alcune

grotte quali, a Noto Antica, la Grotta del Carciofo.

Nel 1091 Noto

fu occupata dal Gran Conte Ruggero d'Altavilla, e venne infeudata al

figlio Giordano, che iniziò la costruzione del castello e delle chiese

cristiane. Durante il regno dell'imperatore Federico II di Svevia, a

Noto, governata dal conte Isinbardo Morengia, fu eretto il

monastero cistercense di Santa Maria dell'Arco.

Durante

il periodo angioino, il 2 aprile 1282, Noto partecipò all'insurrezione

dei Vespri Siciliani. Nel 1299, durante la guerra per il possesso

della Sicilia tra Federico III d'Aragona e Carlo II d'Angiò, il castellano

di Noto Ugolino Callari (o di Callaro) si ribellò al primo passando dalla

parte di quest'ultimo, e consegnò la città all'esercito di Roberto

d'Angiò, figlio di Carlo II.

Tornata

sotto il dominio aragonese, Noto fu poi governata da Guglielmo Calcerando.

Sotto il regno di Alfonso V d'Aragona fu Viceré di Sicilia Niccolò

Speciale, netino, che diede un importante contributo allo sviluppo della

città, governata al tempo dal duca Pietro d'Aragona, fratello del re.

Il

duca fece edificare nel 1431 la Torre Maestra del Castello di Noto

Antica. Nel 1503, per intervento del vescovo Rinaldo Montuoro Landolina,

il re Ferdinando II d'Aragona conferì conferì a Noto il titolo

di "Città ingegnosa" per i tanti personaggi che nel Quattrocento

si distinsero nel campo dell'Arte, delle Lettere e della Scienza, come

Giovanni Aurispa, Antonio Cassarino, Antonio Corsetto, Andrea Barbazio e

Matteo Carnalivari.

Nel 1542 il

Viceré Ferrante Gonzaga fortificò le mura della città.

Il

terremoto del 1693 distrugge completamente la città. Per la ricostruzione

viene scelto un luogo meno impervio e più vasto, che permetta la

realizzazione di un impianto semplice, lineare, con intersezioni ad angolo

retto e strade parallele ed ampli come vuole il nuovo gusto barocco. Tre le

strade principali che corrono da est a ovest perché il sole le illumini

sempre.

Padre

Angelo Italia posò il pennino e si passò

le mani sul viso. Erano ore che disegnava corsi, vie, piazze, e i suoi occhi

non erano più quelli di una volta. "D'altra parte", borbottò fra

sé, "ho 72 anni, alla mia età non dovrei stare seduto così a

lungo". Si alzò e andò alla finestra.

Era una bella giornata di

novembre, serena e brillante come lo sono spesso i giorni d'inverno in

Sicilia. Doveva andare al cantiere della nuova Noto, ecco cosa doveva fare.

Risoluto, raccolse intorno a sé le pieghe della lunga tonaca da gesuita e

uscì dalla stanza, chiamando a gran voce il servitore, che gli facesse

preparare la carrozza.

Quando

giunse nel cuore di quella che sarebbe diventata una città,

proprio di fronte all'abbozzo della futura cattedrale, vide l'ingegnere del

re di Spagna, il generale Carlos de Grunenbergh, venirgli incontro con un

sorriso soddisfatto: i lavori procedevano a dovere. Insieme entrarono nella

baracca dove, su un tavolo, erano stesi i disegni a cui avevano lavorato, e

padre Angelo li sfiorò appena con i polpastrelli: Noto, la sua creatura.

"E di de Grunenbergh", soggiunse fra sé, pentendosi subito di

quel moto di superbia.

Il

progetto era splendido, con la perfetta griglia di strade adagiata tra il

pendio e il pianoro del Meti, il colle scelto per ricostruire la città distrutta dal terribile terremoto del 1693.

Sulla carta lo sguardo poteva seguire le direttrici parallele e immaginare

il susseguirsi di chiese e palazzi che le avrebbero rese preziose. E poi le

piazze, da arredare con la vivace grammatica del barocco come fossero

eleganti salotti, le vie minori e i vicoli a incorniciare la stretta

ragnatela delle case del popolo. Al centro quasi geometrico di tutto, lungo

il corso principale, il grande palcoscenico che avrebbe visto sorgere la

chiesa madre, futura cattedrale, in vetta a un'ampia scalinata, il palazzo

Vescovile, quello della famiglia Landolina e, proprio dirimpetto, palazzo

Ducezio.

Il

duca Giuseppe Lanza, plenipotenziario del re di Spagna incaricato della

ricostruzione del vai di Noto dopo il terremoto, aveva dato loro carta

bianca, ordinando solo che Noto, la città più importante,

risorgesse più bella di prima. Per questo padre Italia e il generale

avevano lasciato che le scomposte rovine di Noto antica, sul monte Alveria,

si ricoprissero d'erba e avevano scelto un altro sito per la nuova città,

attingendo ai fondi stanziati dal re di Spagna. Il re stesso aveva dato

l'incarico a de Grunenbergh e il fiammingo stava tutto il giorno al

cantiere, dando addosso agli operai e agli scalpellini e litigando con gli

architetti che disegnavano chiese, palazzi, conventi.

Noto

cresceva elegante, regale, ricca di simbolismi eppure funzionale. Le sedi

del potere religioso accanto a quelle del potere civile, le abitazioni

aristocratiche immerse nel tessuto connettivo di quelle popolari: tutto

perfettamente disposto, come in una scenografia teatrale, ben visibile fin

da lontano a chiunque si approssimasse alla città.

A dare colore era la splendida pietra calcarea color miele estratta dalle

colline dei dintorni, docile ai capricci di quel barocco che gli

architetti avevano deciso di declinare in maniera così particolare, unendo a

canoni ben definiti elementi rinascimentali e spagnoleschi, alternando puri

divertimenti decorativi a dotte citazioni tratte dai palazzi romani, dalle

opere del Vignola e di Michelangelo. Di fatto, in questo modo si creò uno

stile del tutto nuovo e unico, ornamentale ma non privo di richiami alla

classicità.

Purtroppo,

Angelo Italia non riuscì a vedere ultimata la sua

creatura perché morì poco dopo aver consegnato gli ambiziosi progetti.

D'altra parte, sarebbe stato comunque impossibile: ci vollero circa cento

anni per costruire tutto quanto e via via che le opere venivano terminate,

le precedenti cominciavano a dare segni di invecchiamento.

Nell'Ottocento,

con la nuova riforma amministrativa, Noto perse il ruolo di capovalle, che

passò a Siracusa. Tuttavia nel 1837, a causa del moto carbonaro

di Siracusa, Noto divenne capoluogo di provincia, e nel 1844 anche

centro di una diocesi. Nel 1848 scoppiò la Rivoluzione siciliana

indipendentista e Noto vi partecipò, la rivolta venne repressa l'anno

successivo e il netino Matteo Raeli, ministro del governo

rivoluzionario, andò in esilio a Malta.

Nel 1861 Noto,

dopo la Spedizione dei Mille, entrò a far parte del Regno

d'Italia, conservando inizialmente il titolo di capoluogo di provincia, poi

trasferito a Siracusa nel 1865. Nel 1870 fu inaugurato il

Teatro Comunale; l'esiliato Matteo Raeli fu nominato ministro di Grazia e

Giustizia e dei Culti della nuova nazione. Intorno al 1880 a Noto fu

edificata la stazione ferroviaria.

Dopo

la seconda guerra mondiale iniziò il processo migratorio verso le regioni

settentrionali d'Italia, la Germania, la Francia, il Belgio, l'Argentina,

gli USA e il Canada e la città di Noto conosce qualche decennio di

decadenza. Nel 1977 si tenne a Noto un convegno “Simposio

sull'architettura di Noto”, organizzato da regista Corrado Sofia e

dall'allora sindaco Alberto Frasca (PCI), tale simposio portò

all'attenzione di vari studiosi, tra i quali André Chastel e Cesare

Brandi, il problema del barocco netino, determinando un rinnovato interesse

per la città e la sua storia millenaria.

Negli

ultimi anni si è registrata una ripresa economica, dovuta alla sviluppo del

turismo, che rappresenta la principale risorsa della città barocca. Il 13

marzo del 1996 la cupola della Cattedrale crolla a causa

di un difetto di costruzione e del sovraccarico strutturale determinato

dalla costruzione di un solaio in cemento sopra la navata centrale. La città

è stata inserita nella lista dei siti patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2002.

A conclusione di un lungo e complesso restauro, la chiesa è stata riaperta

dopo undici anni di lavori 18 giugno 2007.

Simboli

- Antico simbolo della città era probabilmente il toro: ad avvalorare

questa tesi, peraltro sostenuta da diversi studiosi siciliani, sarebbe

un'antica medaglia raffigurante un toro ritto su due zampe con l'incisione

S.P.Q.N., di cui si sono perse le tracce. Durante il regno di Ferdinando

il Cattolico, insignita del titolo di urbs ingegnosa, la città ebbe il

proprio stemma ufficiale, che consisteva in uno scudo crociato bianco e

rosso/amaranto nei cui lati si trovava (su sfondo bianco) a volte

l'incisione Netum · urbs · ingegnosa · et · vallis · caput, altre volte

semplicemente S.P.Q.N. Simboli

- Antico simbolo della città era probabilmente il toro: ad avvalorare

questa tesi, peraltro sostenuta da diversi studiosi siciliani, sarebbe

un'antica medaglia raffigurante un toro ritto su due zampe con l'incisione

S.P.Q.N., di cui si sono perse le tracce. Durante il regno di Ferdinando

il Cattolico, insignita del titolo di urbs ingegnosa, la città ebbe il

proprio stemma ufficiale, che consisteva in uno scudo crociato bianco e

rosso/amaranto nei cui lati si trovava (su sfondo bianco) a volte

l'incisione Netum · urbs · ingegnosa · et · vallis · caput, altre volte

semplicemente S.P.Q.N.

Il

suddetto stemma rimase in vigore fino a pochi anni dopo l'unità d'Italia

(tant'è che tutt'oggi possibile vederlo sui prospetti di diversi monumenti

cittadini, come il municipio e la Cattedrale), quando, sulla scia di altri

comuni siciliani e, in particolare, siracusani, fu adottato lo scudo sabaudo

con l'aquila coronata, con l'antico scudo crociato (seppur modificato) posto

sull'addome del rapace. Solo alla fine dell'XIX secolo, per volere del

marchese del Castelluccio, fu aggiunta la dicitura S.P.Q.N. in ricordo degli

antichi fasti.

Le

vie della città sono intervallate da scenografiche piazze e imponenti

scalinate che raccordano terrazze e dislivelli. L'unitaria ricostruzione

produsse un tessuto urbano coerente e ricco di episodi architettonici. Venne

utilizzata la tenera pietra locale, di colore tra il dorato e il rosato,

riccamente intagliata. La ricostruzione avvenne unitariamente sotto la guida

del Duca di Camastra, che rappresentava a Noto il Viceré

spagnolo.

A

differenza di quanto accadde di solito nelle costruzioni barocche delle

province del Sud Italia, come soprattutto a Lecce e, in Sicilia, a Catania,

gli architetti che lavorarono a Noto non puntarono tutto sui motivi

ornamentali, i quali restano sempre ben controllati, senza squilibri

rispetto alle architetture nelle quali sono inseriti. Inoltre, gli

architetti attivi a Noto, Rosario Gagliardi, Vincenzo Sinatra e

Paolo Labisi, si impegnarono anche nella realizzazione di architetture

elaborate, con l'impiego di facciate concave (come nella chiesa del Carmine

o in quella di San Carlo Borromeo al Corso), convesse (come la chiesa

di San Domenico) o addirittura curvilinee, come nella torre campanaria del

seminario.

Il

barocco di Noto pervade l'intera città: gli elementi barocchi non sono

isolati all'interno di un contesto urbano caratterizzato da diversi stili,

ma sono collegati tra di loro in modo da realizzare quella che è stata

definita la "perfetta città barocca". A tal proposito Ugo

Ojetti sostenne: «Noto ai primi del Settecento è una delle nostre città

sorte d'un colpo, pel fatto sembra d'una volontà sola, immagine precisa del

gusto d'un'epoca. A visitarla, palazzi, chiese, conventi, teatro pare un

monumento unico, tutto costruito nello stesso tufo giallo, nello stesso

barocco, come dice bene il Fichera, fiammeggiante, con una grandiosità

senza pause e una regalità senza avarizia».

Dell'impegno

degli architetti netini per la creazione di grandi scenografie, in un'ottica

barocca pienamente consapevole e non provinciale, si accorse pure un maestro

dell'immagine come Michelangelo Antonioni, il quale in una scena de L'Avventura,

girata a Noto, fa dire al protagonista, interpretato da Gabriele

Ferzetti, intento ad ammirare la città dalla terrazza del campanile della

chiesa di San Carlo al Corso: «Ma guarda che fantasia, che movimento. Si

preoccupavano degli effetti scenografici. Che libertà straordinaria!»

Perla

del Barocco siciliano

La

prima cosa che ci colpisce di Noto è la materia di cui è fatta, una pietra

calcarea, tratta dai vicini monti Iblei, capace di assumere sfumature di

colore diverse secondo la luce del giorno. E poi i numerosi conventi, le

chiese, i palazzi nobiliari: camminare nel suo centro storico significa

posare a ogni passo lo sguardo su architetture di rara bellezza e

grazia.

Partiamo

dalla piazza centrale, in cui la grande cattedrale si contrappone

alla leggera loggetta del Palazzo Ducezio, sede del Comune. Da lì,

basta un breve cammino per incontrare due capolavori del grande architetto

Rosario Gagliardi: l’intima bellezza della chiesa di Santa Chiara,

con il suo zampillare di decorazioni delicate in un interno vestito da

preziosi stucchi, frutto di un alto artigianato, e la chiesa di San

Domenico che mostra una tra le più belle facciate di tutta la cultura

architettonica tardo barocca.

Molti

poi sono i palazzi che, magari per anni abbandonati a causa dei costi

proibitivi della loro ristrutturazione, sono stati di recente restituiti a

nuova vita. È il caso di Palazzo Nicolaci, residenza nobiliare

urbana della famiglia omonima, risalente ai primi decenni del Settecento

che, con i suoi novanta ambienti, è stato acquistato dal Comune di Noto.

Ancora

una volta opera dell’architetto Gagliardi, Palazzo Nicolaci comincia a

stupirci fin dall’esterno dove, sotto i balconi della facciata, domina una

fila di mensole, sulle quali una serie di figure, scolpite in pietra,

racconta, come in un grande spettacolo, storie con protagonisti fantastici o

grotteschi come sirene, leoni, sfingi, ippogrifi, cavalli alati e angeli. Un

vero racconto di avventura, immobile nei secoli eppure pieno di vita. Ancora

più affascinante è il salone delle feste: se alziamo lo sguardo al

soffitto, totalmente affrescato, possiamo “leggere” l’allegoria del

carro di Apollo che insegue l’Aurora, una copia dell’originale del

pittore e incisore italiano seicentesco Guido Reni.

Così

tanta arte in un piccolo spazio è giustificata dal desiderio

di rinascita di una città, anzi di un’intera zona che sembrava in

ginocchio: il devastante terremoto del 1693, infatti, rase al suolo circa

sessanta centri urbani del sud-est siciliano provocando oltre cinquantamila

vittime. Una tragedia cui seguì però una reazione altrettanto potente: le

popolazioni colpite, abbandonate le vecchie strutture medievali, puntarono

sul nuovo, sul moderno. E in quegli anni, il nuovo era proprio il barocco.

Così, in Sicilia, passato e futuro si incontrano, si compenetrano, si danno

a vicenda forza e magia.

Cattedrale

La cattedrale

di San Nicolò è il luogo di culto cattolico più

importante della città di Noto, nonché sede vescovile dell'omonima

diocesi, in Sicilia. È ubicata sulla sommità di un'ampia scalinata,

sul lato nord di piazza Municipio (area domus-ecclesiae), ed è

dedicata a san Nicolò, vescovo di Mira.

La

costruzione del tempio iniziò nel 1694, e fu completata nel 1703,

anno in cui fu aperta al culto con la solenne dedicazione. Nel corso dei

secoli, tuttavia, sia la facciata che l'interno hanno subito numerosi

rimaneggiamenti, che le hanno conferito l'aspetto attuale solamente alla

fine del XIX secolo, con l'erezione della nuova cupola, opera del

netino Cassone.

L'interno,

a tre navate, custodisce numerose opere d'arte, alcune delle quali

provenienti da Noto Antica, fra le quali l'urna argentea contenente le

spoglie mortali di san Corrado Confalonieri. Il disastroso crollo del 1996,

tuttavia, ha causato la perdita dell'intero apparato iconografico, il cui

rifacimento, tuttora in corso, fa del tempio uno degli ultimi grandi

cantieri d'arte sacra contemporanea. Il 21 gennaio 2012 papa

Benedetto XVI ha elevato la cattedrale a basilica minore.

La

facciata risponde alla "tipologia con le due torri laterali" e

presenta evidenti analogie con la parrocchiale di Versailles e le incisioni

della chiesa di Saint Roch a Parigi. Essa è frutto di un

corposo rimaneggiamento attuato da Vincenzo Sinatra nella seconda

metà del '700 (su un campanile è riportata la data 1768) nella

preesistente facciata incompiuta di Rosario Gagliardi, che a sua volta

aveva rielaborato il progetto originario (forse opera di Fra Angelo Italia).

La successiva aggiunta di nuovi elementi rende evidenti le incongruenze

linguistiche tra i diversi elementi e l'eclettismo della composizione.

Nella

sopraelevazione delle due torri campanarie, ad esempio, le paraste non

sono ripetute come alla base, mentre i timpani arricciati indicano

un'influenza del Settecento catanese. Le porte principali sono inoltre di

ispirazione neocinquecentesca (tratte da Vignola o Domenico Fontana).

Il finestrone centrale con "orecchie" e timpano curvilineo è

ripreso invece dal repertorio di Andrea Pozzo ed è vicino ad

alcune realizzazioni netine di Francesco Paolo Labisi (chiesa del

Carmine).

Il

tempio fu completato verosimilmente alla fine del XVIII secolo, anche se nel

secolo successivo fu ricostruita la cupola, in stile neoclassico con tracce

neobarocche, per sostituire la precedente (che non era quella originaria),

crollata a causa dei terremoti.

Nel

secolo scorso, intorno agli anni cinquanta, furono apportati vari

rifacimenti e modifiche nell'apparato decorativo, non sempre ben riusciti,

come il trompe-l'oeil delle strutture verticali e la

decorazione a tempera delle volte da parte dei pittori Arduino e Baldinelli,

le radicali modifiche dell'altare maggiore e dell'antico organo e inoltre la

sostituzione dell'originaria copertura a falde (con struttura in

legno) della navata centrale con un pesante solaio latero-cementizio che

probabilmente fu una delle cause principali del crollo del 1996.

In

seguito al terremoto del 13 dicembre 1990 la chiesa subì alcuni

danni strutturali e già allora si pensò di chiuderla al culto e di

sottoporla a restauri. Tuttavia non si fece in tempo a prendere tali

provvedimenti. La sera del 13 marzo del 1996, a causa di un grave difetto

costruttivo dei pilastri della navata centrale (riempiti "a sacco"

con sassi di fiume anziché con conci in pietra squadrati), il primo dei

piloni di destra che fa da sostegno alla cupola "per

schiacciamento" rovinò al suolo, trascinando con sé nel crollo la

cupola stessa e per effetto domino l'intera navata destra, la

navata centrale e il transetto destro lasciando miracolosamente in piedi

solo una piccola parte del tamburo. Fortunatamente non vi furono

vittime, poiché a quell'ora la chiesa non era aperta al pubblico. L’area

interessata dal crollo era di 1000 m², con un volume di circa 6000 m³. La

richiesta ai progettisti incaricati fu un progetto “Com’era,

dov’era”.

Nel

gennaio del 2000, dopo una prima fase di sgombero delle macerie, hanno avuto

inizio i lavori di ricostruzione e di restauro, eseguiti da maestranze

locali, addestrate per l'occasione nell'utilizzo della pietra calcarea e

delle tecnologie antiche. Inizialmente sono stati riedificati con conci

squadrati in pietra e senza alcun uso del calcestruzzo armato i nuovi

pilastri di destra, che conservano la forma e le fattezze di quelli

originari, ma senza il difetto costruttivo che aveva causato il crollo della

basilica. Quindi si è passati alla demolizione e alla successiva

ricostruzione dei pilastri della navata sinistra, che riportavano le stesse

gravi imperfezioni di quelli crollati. Successivamente sono ritornate

all'antico splendore la navata centrale, la navata destra, i cupolini di

destra, i contrafforti, gli archi trasversali e longitudinali.

Ultimo

capitolo della ricostruzione della cattedrale è stato l'elevazione della

nuova cupola, pressoché identica all'originale: da essa differisce solo per

piccole correzioni, come l'ispessimento di pochi millimetri della base del

tamburo. La nuova struttura di copertura della chiesa non è di tipo

latero-cementizio (come il solaio crollato risalente agli anni cinquanta),

ma è stata ricostruita come era originariamente con capriate in

legno e manto in coppi siciliani, mentre le volte sono realizzate con il

tradizionale incannucciato e gesso. Una volta completati i lavori di

ricostruzione in muratura, sono stati ripristinati infine gli apparati

decorativi in stucco, come capitelli, trabeazione e cornici.

La

ricostruzione è stata dunque eseguita con gli stessi materiali e con le

tecniche del Settecento, all'interno di un cantiere in cui si è coniugato

tradizione e innovazione. Sono state utilizzate pietre locali come la pietra

calcarea bianca per le strutture verticali, l'arenaria per le strutture

archivoltate e la pietra di Modica per la pavimentazione,

assemblate però con moderni metodi antisismici. Proprio per migliorare la

resistenza ai forti terremoti si è fatto ricorso infatti a materiali come

la fibra di carbonio.

A

conclusione di questo lungo e complesso lavoro di ricostruzione e di

restauro dell'esistente, dopo undici anni dal crollo, il 18 giugno 2007,

la chiesa è stata riaperta al culto. Alla cerimonia erano presenti gli

allora presidente del Consiglio Romano Prodi e capo della protezione

civile Guido Bertolaso e gran parte delle autorità civili e

religiose regionali e nazionali.

Una

nuova decorazione pittorica è iniziata nell'estate 2009 dai pennacchi della

cupola. Nella cerimonia tenutasi domenica 13 febbraio 2011 e presieduta dal

vescovo di Noto Antonio Staglianò alla presenza delle autorità

civili, tra le quali il commissario Vittorio Sgarbi e il ministro Stefania

Prestigiacomo, è stato inaugurato il grande affresco della cupola,

raffigurante "La Pentecoste", e dei pennacchi, con i quattro

evangelisti, del pittore russo Oleg Supereko. Nella stessa occasione

sono state inaugurate le vetrate del tamburo, realizzate dall'artista

toscano Francesco Mori, già autore della copia della fenestra

rotunda magna di Duccio di Buoninsegna nel coro del duomo

di Siena, e sono stati benedetti il nuovo altare, la croce e l'ambone in

bronzo argentato di ispirazione berniniana dello scultore romano Giuseppe

Ducrot.

L'8

aprile 2016 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita

ufficialmente la cattedrale assieme a Vittorio Sgarbi.

Esterno

- La

facciata in pietra calcarea tenera è un esempio di stile tardo barocco, cui

non mancano elementi eclettici ed una marcata aspirazione neoclassicista. Si

erge sulla sommità di una scenografica scalinata composta da tre rampe

risalenti al Settecento ma ristrutturate agli inizi dell'Ottocento.

La

tipologia della facciata è a torri laterali ed è riferibile ad alcune

composizioni francesi del Settecento, cui si ispiravano gli architetti del

tempo. È coronata da quattro statue tardo settecentesche (eseguite nel 1796

dallo scultore Giuseppe Orlando e raffiguranti gli evangelisti) e presenta

nel primo ordine, fiancheggiati da slanciate colonne corinzie, tre maestosi

portali: quello centrale è in bronzo e rappresenta episodi della vita di san

Corrado Confalonieri da Piacenza, opera dello scultore siciliano

Giuseppe Pirrone (1982).

Interno

- L'interno,

a croce latina con tre navate, delle quali quella centrale più grande delle

due laterali, ha subito numerosi rimaneggiamenti, raggiungendo le attuali

sembianze solamente nel 1899, quando fu costruita la cappella del SS.

Sacramento. Quasi completamente disadorno fino alla metà del secolo scorso,

fu affrescato dal torinese Nicola Arduino e dal bolognese Armando

Baldinelli, fra il 1950 e il 1956, a seguito di un voto fatto

dal sindaco della città a san Corrado Confalonieri durante la guerra. La

ricostruzione in seguito al crollo del 1996 e alla conseguente

perdita dell'apparato iconografico ha restituito l'interno all'originario

candore.

Nell'abside

sono posti due troni vescovili con relativi sgabelli in legno scolpito e

dorato (secc. XVIII-XIX), un coro ligneo, lo stemma in marmo del vescovo Angelo

Calabretta al centro della pavimentazione, l'altare maggiore in marmo

policromo con alle spalle il trittico del maestro Arduino (la cui cornice

proviene dall'antico organo) raffigurante san Nicolò al centro, san Corrado

a sinistra, e san Guglielmo a destra.

Nelle

navate laterali è possibile ammirare le opere preesistenti restaurate che

sono scampate al crollo.

Nella navata destra si trovano le seguenti opere:

Fonte

battesimale in marmi policromi, Immacolata con Santi Martiri, dipinto olio

su tela (sec. XVIII);

Adorazione

dei pastori, dipinto olio su tela di Giovanni Bonomo (1783); accanto

all'ingresso laterale è stato ricomposto un mausoleo in marmo policromo del

preposito Giovanni Di Lorenzo;

Madonna

delle Grazie, bassorilievo in marmo dipinto (sec. XVI), decorazioni in

stucco e sculture in stucco di Santa Lucia e Sant'Agata, Assenza (1924);

Consegna

delle chiavi a San Pietro, dipinto olio su tela di Giuseppe Patania (1827).

Sull'altare del transetto destro è collocata una statua lignea dorata e

policromata raffigurante San Nicolò (sec. XVIII). La cappella di fondo

della navata destra custodisce la preziosa arca cinquecentesca in legno

rivestito in lamina d'argento, finemente lavorata a sbalzo e cesello,

contenente le spoglie di San Corrado Confalonieri, patrono della città e

della Diocesi di Noto (visibile solo in occasione delle festività dedicate

al santo nei mesi di febbraio ed agosto).

Nella

navata sinistra si trovano le seguenti opere:

Miracolo

di San Francesco di Paola,

dipinto olio su tela, attr. Costantino Carasi (sec. XVIII);

Spasimo

di Sicilia, dipinto olio

su tela, Raffaele Politi (1809);

Sacro

Cuore, scultura lignea

policroma (sec. XIX);

Madonna

e anime purganti, attr.

Costantino Carasi (sec. XVIII), San Michele, scultura in marmo di scuola

gaginiana (sec. XVI). Sull'altare del transetto sinistro è collocato un

Crocifisso, in legno policromo, proveniente dalla Chiesa della SS.

Provvidenza in Noto Antica. La cappella di fondo della navata sinistra

è dedicata al SS. Sacramento ed è ornata da stucchi realizzati nel 1899

dagli scultori Giuliano da Palazzolo e Senia da Noto.

Le

opere d'arte contemporanea - Nella

volta della navata centrale, dove prima del crollo campeggiava la tempera

con la "Gloria di San Corrado" dell'Arduino, è collocata una tela

polilobata di 110 m² raffigurante l'Assunzione della Madonna e le quattro virtù

cardinali. Nei pennacchi sono raffigurati i quattro evangelisti, mentre

sulla superficie della cupola è rappresentata la Pentecoste, del russo Oleg

Supereko (2011). Le

opere d'arte contemporanea - Nella

volta della navata centrale, dove prima del crollo campeggiava la tempera

con la "Gloria di San Corrado" dell'Arduino, è collocata una tela

polilobata di 110 m² raffigurante l'Assunzione della Madonna e le quattro virtù

cardinali. Nei pennacchi sono raffigurati i quattro evangelisti, mentre

sulla superficie della cupola è rappresentata la Pentecoste, del russo Oleg

Supereko (2011).

Nell'area

del presbiterio sono posti l'altare, l'ambone e la croce in bronzo argentato

con basi in diaspro di Sicilia realizzati da Giuseppe Ducrot. Nel catino

absidale è stato dipinto dal marchigiano Bruno d'Arcevia l'affresco

del Cristo Pantocratore: la figura centrale del Cristo trionfante sulla

morte è affiancata alla destra da San Giovanni Battista, il

precursore, e alla sinistra dalla Vergine Maria. Sopra di essi una fiamma

con la colomba simbolo dello Spirito Santo e la figura dell'Eterno Padre.

Nei riquadri sottostanti, come a partecipare della Gloria del Pantocrator,

l'artista marchigiano ha dipinto i dottori della chiesa, con al centro

Sant'Agostino e Sant'Ambrogio (2013).

Lo

stesso Bruno D'Arcevia ha ricevuto l'incarico di affrescare "L'attesa

del Giudizio Universale" o "Etimasia" nella volta del

presbiterio, tra il catino absidale e la cupola, a raccordo delle due

superfici pittoriche di diversa ascendenza artistica, dove ha posto un trono

vuoto con le insegne di Cristo: un cuscino con il mantello da giudice, un

libro chiuso (il Libro della Legge), la Croce e gli strumenti della

Passione, come la corona di spine, con la lancia e la canna con la spugna,

ed inoltre i sette sigilli, la colomba dello Spirito Santo e ai piedi del

trono un vasetto nel quale sono contenuti i quattro chiodi della

crocifissione.

Sono

diciassette in tutto le nuove vetrate di Francesco Mori: nove nella navata

centrale raffiguranti i Santi Patroni delle città della Diocesi (tutte

rifatte per coerenza, in quanto quelle esistenti sulla destra andarono

distrutte durante il crollo), sei nei due transetti e due (ovali)

nell'abside, mentre sopra il portone centrale è stata ricollocata, dopo un

restauro, la vetrata preesistente al crollo che ritrae San Corrado.

Nel

luglio 2013 viene ultimata la posa in opera, all'interno delle nicchie delle

navate laterali, delle dodici sculture in gesso bianco (come quelle del

Serpotta), alte un metro e ottanta centimetri, alle quali si aggiungono i

due Santi Patroni d'Italia, che sono collocati ai lati dell'ingresso

principale. Filippo Dobrilla ha realizzato San Mattia; Livio Scarpella, San

Bartolomeo e Sant'Andrea; Demetrio Spina, San Taddeo e San Simone; Vito

Cipolla, San Filippo e San Giacomo minore; Tullio Cattaneo, San Matteo e San

Giacomo maggiore; Giuseppe Ducrot, San Pietro e San Tommaso; Giuseppe

Bergomi, San Giovanni e Santa Caterina; Gaspare da Brescia, San

Francesco.

L'ispirazione

del barocco emerge con forza, soprattutto nelle opere di Cattaneo e

Scarpella, costruite su contrapposti, torsioni e ricchezza dei panneggi,

mentre nella Santa Caterina e nel San Giovanni Bergomi ha insistito sui

tagli decisi nel blocco plastico del volume, che creano ombre profonde, e su

dettagli espressivi come le mani e il libro che si aprono come un fiore.

Sulle pareti delle navate laterali sono poste le tele raffiguranti le

stazioni della Via Crucis di Roberto Ferri.

La

scelta delle opere del nuovo apparato iconografico e decorativo - Una

commissione di consulta per l'eccellenza estetica, istituita dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri e nominata dal Dipartimento nazionale

di protezione civile, ha dato incarico ad artisti contemporanei di fama

nazionale ed internazionale per la esecuzione degli affreschi sulla cupola,

dei bozzetti per la realizzazione delle tele ad olio destinate agli altari

del transetto e delle sculture da collocare nelle nicchie delle navate

laterali.

Ventisei

artisti di chiara fama hanno concorso alle nuove decorazioni. Obbligatori,

per partecipare al concorso per la decorazione del catino absidale, alcuni

elementi da tenere in considerazione, relativi al contesto sacro e messi a

punto a suo tempo da Monsignor Carlo Chenis: la presenza centrale del Cristo

Pantocratore, dei quattro dottori della chiesa, i santi Ambrogio,

Crisostomo, Agostino, Gregorio Magno, la presenza della Madonna Scala del

Paradiso, co-patrona di Noto, e ancora san Corrado Confalonieri. I bozzetti

sono stati esposti dal 30 settembre al 27 novembre 2011 a Palazzo Grimani a

Venezia in occasione della 54ª edizione della Biennale in una mostra

curata da Vittorio Sgarbi. Alcuni progetti tra quelli selezionati sono

stati realizzati, mentre non è stato possibile realizzare altre opere

importanti, come le grandi tele del transetto per la scomparsa

dell'ottantaseienne maestro Ottavio Mazzonis.

Pag. 2

Pag. 2

Agosto 2019

|