|

Per alcuni secoli il regno

di Abomey (anche Dahomey), affacciato sul Golfo

di Guinea, fu uno degli stati schiavisti più

importanti del continente. Il Paese prosperava

grazie agli introiti derivanti dalla vendita ai

negrieri bianchi di prigionieri di guerra,

avversari politici e delinquenti, ma anche di

persone comuni rapite per incrementare il

commercio. Su questa attività, controllata e

gestita da un unico gruppo etnico, i Fon, si

fondò una salda dinastia che non conobbe mai

dispute tribali al suo interno e il cui potere

si protrasse fino agli albori del XX secolo.

UNA

DINASTIA SCHIAVISTA

Sull'origine dei Fon si sa

molto poco. Una leggenda attribuisce a una

principessa chiamata Aligbono, una figura simile

la Eva

biblica, la maternità dei capostipiti. Esiste

comunque la certezza storica dell'affinità dei

Fon con gli Ewe del vicino Togo, che si

distribuirono verso est, dove si scontrarono con

gli Yoruba.

Successivamente gli Ewe si

divisero in tre grandi tribù: Allada,

Porto-Novo e Abomey. All'inizio del XVII secolo

un ribelle chiamato Doghari lasciò gli Allada e

si trasferì verso nord, portando con sé un

nutrito gruppo di seguaci. Nel territorio dei

Guederi, tra i fiumi Cuffo e Uemè, Doghari fondò

il regno di Abomey.

La potenza dei Fon derivava

da una forte coesione interna, incentrata

sull'identità linguistica e culturale e sul

rigido rispetto delle gerarchie. Un'efficiente

organizzazione militare garantiva la dominazione

su tutto il Paese. Il regno di Abomey si dedicò

alla tratta degli schiavi fino agli inizi del

XIX secolo, quando il re Gezo, per primo,

rinunciò alla consuetudine di far deportare i

propri sudditi per approvvigionare le casse

reali.

L'epoca di maggiore

splendore si ebbe durante il regno di Agadja

(1708-1732), il quinto monarca della dinastia,

che incorporò altri piccoli reami indipendenti

o tributari e riuscì a estendere i confini di

Abomey fino al mare. Il porto di Ouidah fu

trasformato nel principale mercato di schiavi

provenienti dall'interno e destinati alle isole

caraibiche. Alla morte di Agadja il Paese subì

un lungo periodo di decadenza, protrattosi fino

al 1818, quando salì al trono Gezo, il decimo

re della dinastia, che regnò per quarantanni

rinverdendo l'antico splendore. Gezo centralizzò

il potere statale facendo leva su un potente

esercito, impose forti tributi ai sudditi e

intraprese diverse guerre contro i regni vicini.

Contemporaneamente cercò di

svincolare l'economia del Paese dal commercio

degli schiavi, introducendo coltivazioni

differenziate (palma da olio, banane, mais e

tabacco) e instaurando un proficuo clima di

contatti e di scambi con il governo francese.

Il figlio Gléglé

(1858-1889) intensificò i rapporti con gli

Europei, sempre più presenti nella regione, ma

non riuscì comunque ad assicurare al Paese la

prosperità degli anni precedenti. I rapporti

con i Francesi erano infatti destinati a

deteriorarsi: l'ultimo vero sovrano abomey,

Behanzin (1890-1894), si oppose strenuamente

alla penetrazione coloniale sempre più

invadente, ma, dopo due anni di intensa

guerriglia, fu costretto ad arrendersi. Venne

catturato e deportato ad Argel dal colonnello

Alfred-Amédée Dodds che, al comando di una

spedizione francese, conquistò in breve tutto

il Paese. Fu designato re Agoliagbo, che accettò

il protettorato francese sul regno di Abomey,

incorporato ufficialmente nell'Africa

Occidentale Francese.

Nel frattempo, nel 1861, gli

Inglesi si erano stabiliti nella vicina Lagos

(Nigeria), monopolizzando il commercio degli

schiavi e, quando poco più tardi fu abolita la

schiavitù in tutto il Commonwealth britannico,

i regni della costa del Golfo di Guinea videro

seriamente minacciata la loro "migliore

risorsa economica".

RESIDENZE

REALI

All'interno della cinta

muraria della capitale Abomey sorgono dodici

palazzi, uno per ogni sovrano della dinastia. Lo

spazio, che copre un’area di

44 ettari, è diviso in due grandi zone: la prima

comprende undici residenze reali con i

rispettivi santuari, le tombe e gli edifici di

servizio, mentre la seconda è occupata dal

Palazzo di Akaba (1685-1708), quarto re di

Abomey e padre di Agadja, morto combattendo

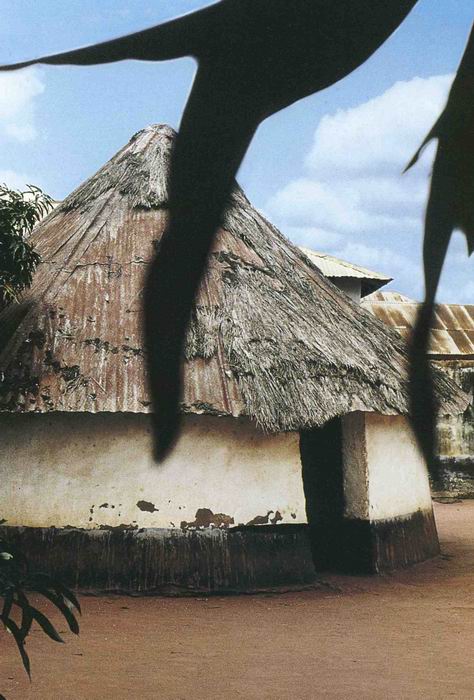

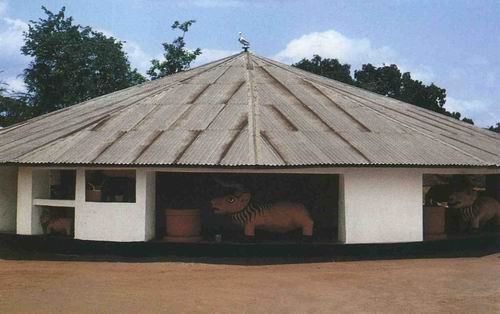

contro la tribù degli Uemenù. Tutti i palazzi

sono strutturati secondo un unico schema. Ognuno

è circondato da un muro esterno di protezione e

si sviluppa intorno a tre cortili: quello

esterno per le parate militari e le cerimonie,

un secondo di uso comune e poi il cortile

interno privato, al quale potevano accedere solo

il sovrano e le sue spose. Le pareti in mattoni

crudi, le finestre senza serramenti e i tetti in

paglia, talvolta sostituita da lamiere metalliche, danno

un'idea della semplicità di queste residenze.

Le strutture sono in legno di tek o in bambù.

Non mancano aneddoti che hanno dell'incredibile.

Si tramanda, ad esempio, che Behanzin pretese,

per la costruzione del suo palazzo, che la

paglia e la terra fossero impastate con il

sangue: l'acqua, infatti, non gli sembrava

all'altezza del suo prestigio e, anziché dai

pozzi, si rifornì dalle vene di duemila

prigionieri. Il valore di Abomey risiede

soprattutto nelle decorazioni, costituite da

bassorilievi policromi e da figure di argilla

che rappresentano le imprese militari dei

sovrani locali. Si tratta di piccoli rilievi

(spesso non arrivano a

75 centimetri

di lunghezza), eseguiti su terracotta al sole e

dipinta con colori vivaci, che raffigurano

cruente scene di guerra o illustrano proverbi e

motti, spesso connessi con la figura del re,

oppure riproducono stemmi reali, con la loro

caratteristica simbologia zoomorfa e allegorica.

Le immagini sono piuttosto elementari e pesanti,

ma ricche di vitalità e di movimento. Purtroppo

l'uso di materiali fragili come il mattone crudo

e il legno, soggetti nel tempo a un notevole

deterioramento, e restauri approssimativi hanno

provocato seri danni ai capolavori artistici dei

palazzi di Abomey.

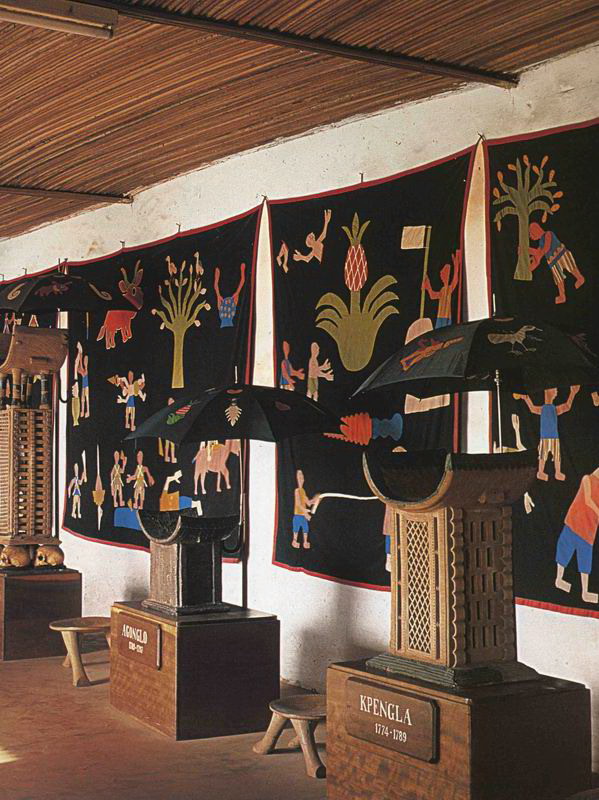

Attualmente alcuni edifici

del recinto principale sono occupati dai

discendenti dell'antica casa reale, che si

dedicano all'agricoltura coltivando piccoli

lotti di terreno, mentre un'altra zona è stata

trasformata in museo etnografico che accoglie

opere, sculture, tessuti, pitture dell'arte

africana. Per resistere all'occupazione francese

nel 1892, il re Behanzin ordinò che la città,

palazzi inclusi, fosse bruciata. La Sala dei

gioielli è una delle poche strutture in cui è

possibile osservare l'effetto dell'incendio.

L'OPERA

DI TUTELA

Il

sito fu iscritto contemporaneamente nella lista

del Patrimonio dell'umanità e nella lista del

Patrimonio in pericolo nel 1985, dopo che un

tornado colpì Abomey il 15 marzo 1984. Secondo

il rapporto effettuato all'epoca, il complesso

monumentale reale e i musei, il Guezo Portico,

la Sala del trono, la tomba del re Glèlè e la

Sala dei gioielli subirono diversi danni. Da

allora numerosi programmi di restauro furono

effettivamente messi in atto a favore del sito.

Nel 1994 la commissione dell'Unesco si mobilitò

alla ricerca di aiuti presso diversi Stati e

istituzioni per mettere in atto un programma di

manutenzione del monumento. In quell'anno prese

avvio il Prema (Prevention in thè Museums of

Africa) in cooperazione con le autorità del

Benin. Una ricerca di tre anni finanziata dal

ministero degli Affari Esteri italiano e dall'Unesco

produsse circa 2500 pagine di documentazione

sull'architettura del luogo, coprendo un periodo

che inizia dal 1731 e giunge fino a oggi.

Il

materiale raccolto fu copiato, rilegato e

successivamente conservato nelle biblioteche del

Benin, ma anche in Francia, Italia e Stati Uniti

d'America. Dopo aver visitato Abomey nel 1993,

una missione del Getty Conservation Institute

lanciò una campagna di restauro dei

bassorilievi che decoravano i palazzi. Durante

questo lavoro durato quattro anni, cinquanta dei

cinquantasei bassorilievi originari che

decoravano le pareti del palazzo di Glèlè

furono ricollocati sul monumento e i funzionari

del Patrimonio culturale del Benin furono

istruiti nella pianificazione e negli aspetti

pratici del programma di conservazione. Le

autorità del Benin hanno raccolto ulteriori

fondi per proseguire il piano di conservazione

aumentando le risorse del museo, migliorando la

preparazione del personale del centro culturale

e creando un programma digitale di

documentazione per far sì che

l'area esca dalla lista del Patrimonio in

pericolo.

|