Chankillo è

un

antico

complesso

monumentale

nel

deserto

costiero

del Perù,

nella

valle

di

Casma,

dipartimento

di Ancash.

Le

rovine

rimaste

sono

l'osservatorio solare

(Tredici

Torri)

e

le

zone

residenziali.

Le

Tredici

Torri

vennero

forse

costruite

nel

quarto

secolo

a.C.

Sulla

costa

peruviana,

circa

400

chilometri

a

nord

di

Lima,

si

erge

il

complesso

di

Chankillo,

la

cui

età

è

stimata

in

23

secoli. La

sua

funzione

è

stata oggetto

di

varie

ipotesi:

si

è

immaginato

che potesse

servire

da

fortezza,

rifugio,

monastero

di clausura,

o

persino

che

fosse

un

luogo

deputato allo

svolgimento

di

battaglie

rituali.

Le

ricerche suggeriscono

invece

che

si

trattasse

di

un

grande

complesso cerimoniale

dedicato

al

culto

del

Sole.

In

altri

termini,

lo

si

potrebbe definire

l’osservatorio

solare

più

antico

d’America.

Nel

campo

dell’archeoastronomia,

il

termine

«osservatorio» va

usato

con

cautela,

dato

che

spesso

evoca

immagini

di

antichi «astronomi».

Tuttavia

lo

studio

dei

luoghi

dai

quali

le

civiltà

primitive scrutavano

la

volta

celeste,

insieme

alla

natura

e

al

contesto di

tali

osservazioni,

fornisce

informazioni

preziose

sul

modo

in

cui queste

civiltà

percepivano,

ordinavano

e

controllavano

il

mondo. Oggi

sappiamo

che

i

calendari

solari

orizzontali

(basati

sull’osservazione delle

posizioni

di

alba

e

tramonto

all’orizzonte

nel

corso dell’anno)

godevano

di

grande

importanza

tra

le

popolazioni indigene

d’America.

Nella

civiltà

maya,

l’individuazione

e

la

previsione dei

cicli

celesti,

con

fini

divinatori

e

predittivi,

si

spinsero molto

al

di

là

della

necessità

di

regolare

le

attività

annuali

cicliche in

funzione

dei

mutamenti

stagionali.

In

altre

parti

dell'America

centrale

lo

studio

dell’orientamento

degli

edifici

sacri

e

delle

piante urbane

suggerisce

l’esistenza

di

calendari

solari

orizzontali,

nei quali

si

attribuiva

particolare

importanza

a

date

chiave. Oltre

ai solstizi,

queste

includevano

i

passaggi

dallo

zenit

e

altre

date

calcolate a

partire

dalle

prime

a

intervalli

specifici,

il

tutto

nell’ambito dei

complessi

cicli

incrociati

del

calendario

mesoamericano.

Nella

civiltà

maya,

l’individuazione

e

la

previsione dei

cicli

celesti,

con

fini

divinatori

e

predittivi,

si

spinsero molto

al

di

là

della

necessità

di

regolare

le

attività

annuali

cicliche in

funzione

dei

mutamenti

stagionali.

In

altre

parti

dell'America

centrale

lo

studio

dell’orientamento

degli

edifici

sacri

e

delle

piante urbane

suggerisce

l’esistenza

di

calendari

solari

orizzontali,

nei quali

si

attribuiva

particolare

importanza

a

date

chiave. Oltre

ai solstizi,

queste

includevano

i

passaggi

dallo

zenit

e

altre

date

calcolate a

partire

dalle

prime

a

intervalli

specifici,

il

tutto

nell’ambito dei

complessi

cicli

incrociati

del

calendario

mesoamericano.

In

Sud

America

i

reperti

documentano

l’esistenza

di

pratiche

rituali e

credenze

cosmologiche

relative

a

un

culto

solare

regolato dai

sovrani

inca.

Ciò

indica

un

grande

interesse

per

il

movimento dei

corpi

celesti

e

per

il

calendario,

suggerendo

che

i

rituali

del

culto solare

fossero

orchestrati

dai

governanti

per

riaffermare

la

loro

origine

divina,

accentrare

il

potere

e

legittimare

la

propria

autorità.

Sono

state

avanzate

diverse

ipotesi

sui

possibili

schemi

usati

dagli Inca

per

regolare

il

calendario

mediante

il

paesaggio,

ipotesi

che prendono

le

mosse

da

documenti

storici

e

dall’analisi

della

disposizione spaziale

degli

edifici

sacri,

come

il

sistema

di

ceque

(linee

immaginarie lungo

le

quali

erano

disposti

i

luoghi

sacri)

di

Cuzco.

I

pilastri

del

Sole,

per

esempio,

sono

stati

descritti

da

vari testimoni

come

grandi

colonne

di

pietra

ubicate

in

modo

da

essere visibili

all’orizzonte

da

Cuzco.

Sarebbero

servite

a

scandire

i

tempi della

semina

e

del

raccolto

e

a

regolare

altre

pratiche

stagionali,

ma purtroppo

sono

sparite

senza

lasciare

traccia;

la

loro

posizione

precisa è

tuttora

sconosciuta.

Di

conseguenza

oggi

non

c’è

consenso sulla

possibile

funzione

svolta

dai

pilastri

nell’osservazione

del

Sole (e

forse

anche

della

Luna).

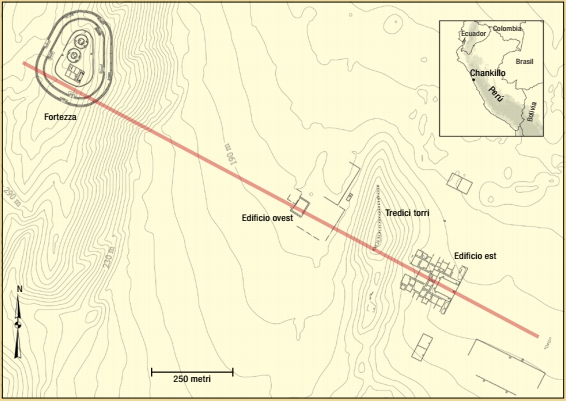

Il

complesso

contiene

numerosi edifici,

piazze

e

logge

costruiti

con

pietre

squadrate

e

fango

essiccato, e

occupa

una

superficie

di

circa

4

chilometri

quadrati.

Il

terreno su

cui

si

erge

è

composto

da

banchi

di

sabbia,

affioramenti rocciosi,

dune

e

boschi

di

carrubo.

L’edificio

più

noto

è

la

cosiddetta

«fortezza»:

un’imponente struttura

lunga

300

metri,

situata

strategicamente

in

cima

a

una collina

e

difesa

da

grandi

muraglioni,

accessi

ristretti,

parapetti

e, molto

probabilmente,

da

un

fossato

a

secco.

La

sua

funzione

è

stata oggetto

di

numerose

ipotesi:

fortezza,

caserma

o

centro

cerimoniale. Le

ultime

ricerche

archeologiche,

tuttavia,

suggeriscono

che forse

si

trattava

di

un

tempio

fortificato.

Un

settore

molto

meno

conosciuto

è

la

vasta

area

a

uso

civile

e cerimoniale

a

est

della

fortezza,

che

include

numerosi

edifici,

piazze, cortili

e

depositi.

Il

suo

elemento

caratterizzante

sono

le

Tredici Torri:

una

fila

di

tredici

costruzioni

cubiche

di

pietra

squadrata

e fango

collocate

sulla

cresta

di

una

collinetta,

che

sorge

pressappoco al

centro

dell’intero

complesso

di

Chankillo.

La

fila

è

orientata sull’asse

nord-sud,

sebbene

le

torri

numero

11,

12

e

13

(la

numero 1

è

quella

situata

più

a

nord)

inclinino

a

sud-est.

Le

torri

configurano un

orizzonte

artificiale

«dentellato»,

con

punte

e

spazi

vuoti disposti

a

intervalli

regolari.

Benché

le

torri

si

siano

conservate

abbastanza

bene,

gli

angoli superiori

e

alcuni

muri

interni

sono

parzialmente

collassati.

Le

costruzioni non

sono

identiche:

la

loro

pianta

è

rettangolare

o

romboidale, l’altezza

varia

tra

i

2

e

i

6

metri

e

il

volume

oscilla

tra

150 e

750

metri

cubi.

Ciò

che

invece

si

presenta

estremamente

regolare è

lo

spazio

fra

le

torri,

compreso

tra

4,7

e

5,1

metri.

Ogni

torre è

munita

di

due

scale

–

una

sul

lato

nord,

l’altra

su

quello

sud –

strette

e

ripide,

che

portano

in

cima.

A

differenza

delle

scale

sul lato

meridionale,

che

risultano

spostate

verso

est,

la

maggior

parte di

quelle

poste

sul

lato

settentrionale

è

collocata

in

posizione

centrale. Le

sommità

delle

costruzioni,

il

cui

pavimento

è

composto

di sabbia

o

piccole

lastre

di

pietra,

si

presentano

nel

complesso

ben conservate.

L’esistenza

di

scale

d’accesso

suggerisce

che

in

cima alle

torri

si

svolgessero

specifiche

attività.

Circa

250

metri

a

ovest

delle

torri

si

trova

un

gruppo

di

recinti e

altre

strutture,

tra

cui

spicca

un

edificio

composto

da

due

cortili rettangolari

adiacenti.

Il

cortile

a

sud-est,

che

misura

53,6

per

36,5 metri,

fu

costruito

con

attenzione,

intonacato

e

dipinto

di

bianco. Al

muro

perimetrale

sud

è

addossata

una

costruzione

molto

particolare: un

camminamento

lungo

40

metri

e

largo

2,5,

anch’esso intonacato

e

dipinto

di

bianco.

Curiosamente,

questo

corridoio non

porta

all’interno

dell’edificio,

ma

si

limita

a

collegarne

l’entrata nordorientale

(ristretta

mediante

appositi

muri)

con

un’apertura

a sud-est,

che

guarda

direttamente

alle

Tredici

Torri.

A

differenza

degli altri

ingressi

di

Chankillo,

è

privo

delle

classiche

nicchie

che

alloggiavano i

cardini

di

pietra

su

cui

poggiavano

le

porte

in

legno. Ne

possiamo

quindi

dedurre

che

il

corridoio

servisse

solo

per condurre

dall’accesso

ristretto

all’apertura

rivolta

alle

Tredici

torri. L’altezza

originaria

delle

pareti,

stimata

in

2,2

metri,

non

consentiva di

guardare

all’esterno;

tuttavia,

una

volta

giunti

all’apertura

in fondo

si

godeva

di

una

vista

piena

e

incontrastata

delle

torri.

Scavi effettuati

in

prossimità

dell’apertura

hanno

portato

alla

luce

offerte di

ceramica,

molluschi

e

utensili

in

pietra,

il

che

suggerisce

l’esistenza di

un

rituale

associato

all’atto

di

attraversare

il

corridoio

e fermarsi

sulla

soglia

a

contemplare

le

torri.

Questa

apertura

è

stata ribattezzata

«punto

di

osservazione

ovest».

Scavi effettuati

in

prossimità

dell’apertura

hanno

portato

alla

luce

offerte di

ceramica,

molluschi

e

utensili

in

pietra,

il

che

suggerisce

l’esistenza di

un

rituale

associato

all’atto

di

attraversare

il

corridoio

e fermarsi

sulla

soglia

a

contemplare

le

torri.

Questa

apertura

è

stata ribattezzata

«punto

di

osservazione

ovest».

A

est

delle

Tredici

Torri

c’è

un

vasto

spazio

aperto,

contenente un

complesso

di

locali

interconnessi,

altri

edifici

minori

e

depositi, posti

intorno

a

una

grande

piazza.

Questa

non

è

delimitata

da

muri

o

edifici

su

tutti

i

lati;

tuttavia

il

suo

perimetro

è

ben

evidenziato dalla

natura

del

terreno,

che

in

corrispondenza

del

piano

calpestabile è

stato

in

parte

spianato,

in

parte

riempito

e

completamente ripulito

dai

detriti.

In

vari

punti

della

piazza

sono

state

trovate apparenti

offerte

di

flauti

in

ceramica

e

conchiglie

del

bivalve Spondylus

princeps;

nei

dintorni,

piccoli

immondezzai

contenenti resti

di

vasellame,

flauti

e

mais.

Tutto

sembra

indicare

che

in quest’area

avessero

luogo

grandi

adunate

e

banchetti

cerimoniali.

Le

Tredici

Torri,

per

la

loro

ubicazione

elevata

e

il

carattere

monumentale, sono

uno

degli

elementi

dominanti

del

paesaggio.

Tuttavia, un

piccolo

edificio,

relativamente

isolato

a

un

estremo

del foro,

suscita

particolare

interesse.

La

sua

collocazione

rispetto

alle torri

è

speculare

a

quella

del

punto

di

osservazione

ovest,

essendo collocato

quasi

sul

medesimo

asse

est-ovest,

alla

stessa

altezza

e

a una

distanza

molto

simile.

Gli

scavi

archeologici

effettuati

presso

questa

costruzione

hanno rivelato

una

pianta

rettangolare

incompleta,

larga

6

metri.

La

struttura è

in

cattivo

stato

di

conservazione

poiché,

oltre

ad

aver

subito le

ingiurie

del

tempo,

in

un

dato

momento

successivo

al

suo

abbandono sembra

essere

stata

smantellata

fin

quasi

alle

fondamenta. Analogamente

al

camminamento

che

conduce

al

punto

d’osservazione ovest,

l’edificio

presenta

un

accesso

ristretto

da

un

apposito muro.

Tutto

indica

che

nelle piazze

e

negli

edifici

adiacenti

alle

Tredici

Torri

avessero

luogo banchetti

e

rituali

connessi

all’osservazione

e

interpretazione dei

movimenti

del

Sole,

a

cui

prendeva

parte

un

gran

numero

di persone.

Viceversa,

l’accesso

ai

punti

di

osservazione

era

verosimilmente riservato

a

pochi

individui,

il

cui

status

consentiva

loro di

accedere

agli

osservatori

e

officiare

le

cerimonie,

che

avevano

il potere

di

regolare

il

tempo,

l’ideologia

e

i

rituali

legati

al

calendario che

scandivano

la

vita

sociale.

Tutto

indica

che

nelle piazze

e

negli

edifici

adiacenti

alle

Tredici

Torri

avessero

luogo banchetti

e

rituali

connessi

all’osservazione

e

interpretazione dei

movimenti

del

Sole,

a

cui

prendeva

parte

un

gran

numero

di persone.

Viceversa,

l’accesso

ai

punti

di

osservazione

era

verosimilmente riservato

a

pochi

individui,

il

cui

status

consentiva

loro di

accedere

agli

osservatori

e

officiare

le

cerimonie,

che

avevano

il potere

di

regolare

il

tempo,

l’ideologia

e

i

rituali

legati

al

calendario che

scandivano

la

vita

sociale.

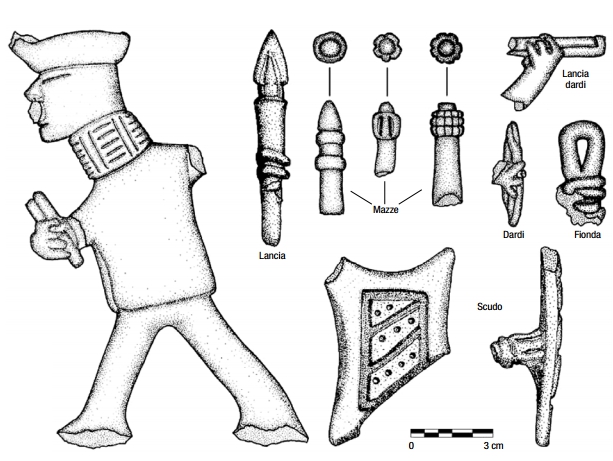

Gli

scavi

hanno

portato

alla

luce

guerrieri

di

ceramica

provvisti non

solo

di

armi

di

offesa,

ma

anche

di

scudi

e

altre

forme

di

protezione del

corpo.

Le

figure

esibiscono

inoltre

indumenti

che

ne

attestano lo

status,

come

copricapi

elaborati,

camicie

varie

e

ornamenti

per

il

collo, il

torso

e

il

naso,

la

cui

funzione

è

sia

decorativa sia

difensiva.

La

rappresentazione

dei

guerrieri

indica

una

preoccupazione per

la

loro

integrità

fisica:

i

simboli

del

loro

alto

rango riflettono

la

possibile

ascesa

di

una

classe

di

capi

guerrieri

e

il parallelo

accentramento

del

potere

nelle

mani

di

pochi.

È

quindi plausibile

che

a

Chankillo

il

culto

del

Sole

e

le

credenze

cosmologiche siano

serviti

a

legittimare

l’autorità

di

una

élite

guerriera,

come accadde

quasi

2000

anni

dopo

nella

società

inca.

In

quest’ottica, le

Tredici

Torri

non

sarebbero

solo

l’espressione

monumentale di

una

conoscenza

astronomica

ancestrale,

ma

anche

uno

strumento per

scandire

il

calendario

cerimoniale

e

legittimare

una

gerarchia sociale

consolidata.

Sono

sempre

di

più

gli

indizi

che

il

culto

del

Sole

assurto

a

rango ufficiale

nell’impero

inca

ebbe

dei

precursori.

Ne

sono

un

esempio le

cerimonie

sull’Isola

del

Sole,

nel

lago

Titicaca.

Data

la

somiglianza tra

l’osservatorio

solare

di

Chankillo

e

i

pilastri

del

Sole

documentati a

Cuzco

quasi

2000

anni

dopo,

sembra

molto

probabile

che pratiche

di

questo

genere

fossero

comuni

alle

civiltà

andine.