|

La

Città Proibita, il maggior complesso politico-religioso di tutta

l’architettura cinese, sorse praticamente dal nulla su iniziativa

dell’imperatore Yongle, il terzo e più potente sovrano della dinastia

Ming.

All’inizio

del XV secolo Yongle decise di trasferire la capitale al Nord sia per

scongiurare la minaccia rappresentata dai popoli della steppa, sia per

creare un nuovo nucleo rituale da cui rifondare la propria dinastia, che

allora aveva sede a Nanchino.

Per

difendere la nuova capitale, Pechino (nome con cui gli Occidentali

chiamano Beijing), fu sufficiente ricostruire con pietra e mattone

quella parte della Grande Muraglia che la proteggeva. Per offrire un

alloggio sicuro al Figlio del Cielo, invece, fu necessario ricorrere a

tecniche che i ritualisti cinesi avevano perfezionato nel corso dei

millenni.

Una

tradizione millenaria – Quando, circa 3000 anni fa, si diede

inizio alla fondazione delle prime città e dei primi palazzi cinesi, lo

si fece seguendo alcuni schemi ben determinati: un recinto murato

circondava un grande spazio aperto, nel centro del quale, su una

piattaforma, si costruivano, allineati secondo una direttrice nord-sud,

gli edifici principali.

Il

grande spazio interno a questi cortili faceva presagire l’importanza

che secoli più tardi i taoisti avrebbero assegnato al “vuoto”,

concetto centrale nella loro dottrina.

D'altra

parte, l'esatta disposizione da nord a sud degli alti palazzi obbediva a

una visione cosmologica del potere che si sarebbe concretizzata mezzo

millennio più avanti, negli enunciati di Confucio e dei suoi discepoli,

per i quali la società e lo Stato, come anche l'universo, erano

rigorosamente organizzati in senso gerarchico. Questi principi

dell'architettura cinese erano già chiaramente definiti durante la

dinastia Han, contemporanea all'Impero Romano.

A

essi si aggiungeva un altro aspetto molto importante: il frequente

ricorso al legno. In Cina infatti la muratura e il mattone venivano

utilizzati per la costruzione delle muraglie difensive, delle mura

circostanti le costruzioni, di terrazzi e balaustre, di alcuni edifici

funerari e di pagode e, in genere, per opere di ingegneria, come i

ponti. Gli edifici, invece, venivano eretti utilizzando pilastri e travi

di legno. E non perché di legno ve ne fosse in abbondanza (la terra del

loess, le fertili pianure dove tanta fortuna ebbero i modelli

architettonici cinesi, ne era completamente sprovvista), ma perché

questo materiale presentava alcuni vantaggi rispetto alla pietra e alla

muratura e inoltre si adattava meglio all'organizzazione socioeconomica

dei cinesi: forte e leggero, era trasportabile in modo economico via

fiume, era facile da lavorare e, soprattutto, adatto per la produzione

di numerosi edifici costruiti in serie.

L'aspetto

negativo di questa scelta architettonica è che le costruzioni in questo

materiale sono di gran lunga meno resistenti di quelle fatte in pietra:

anche se la lacca con cui si tratta il legno può durare millenni, il

fuoco è il loro peggiore nemico. Per questo motivo contrariamente a

quanto è avvenuto in Europa, in Cina sono rimasti pochissimi edifici

antichi: non esiste niente che abbia l'età del Partenone o del

Colosseo, e neppure delle nostre cattedrali. Rimangono solo alcune

testimonianze a partire dall'epoca dei Ming, per altro molto rare in

quanto dell'architettura cinese non restano rovine e non solo per il

fatto che il legno dura di meno: i cinesi non volevano costruzioni

eterne. Preferivano, come accade nel secolo XXI, il costante

rinnovamento. In tal senso, l'aspetto attuale degli edifici della Città

Proibita è frutto delle ricostruzioni e dei cambiamenti intrapresi

dagli imperatori saliti sul trono dopo Yongle.

Gli

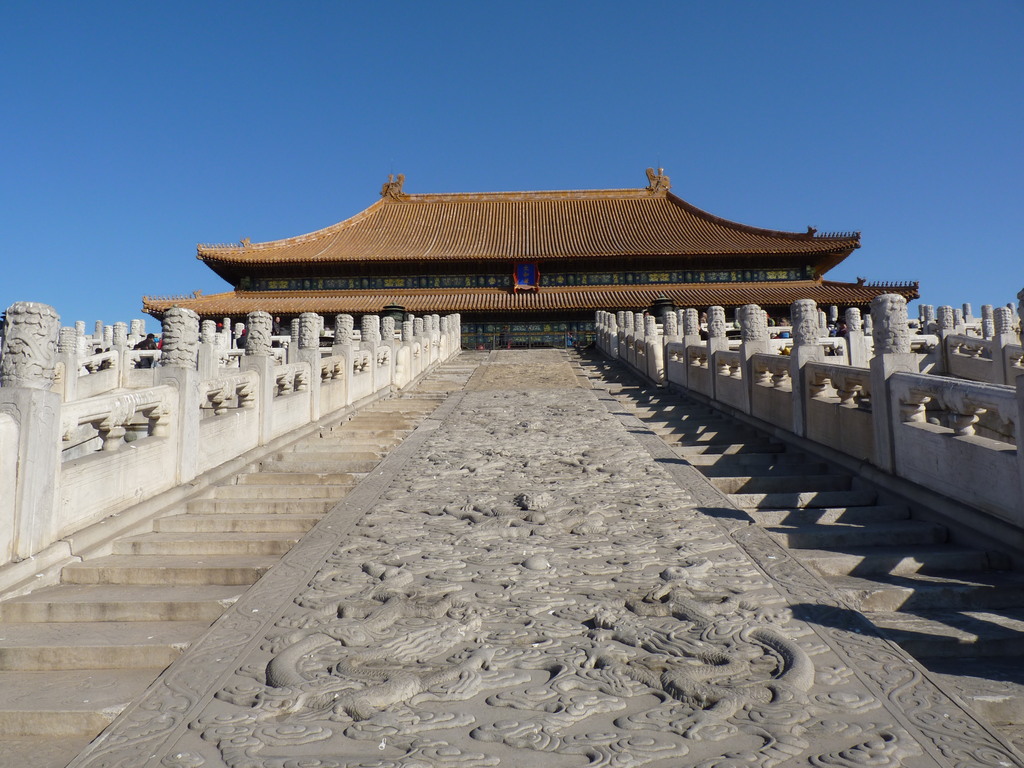

spazi del potere - Gli elementi architettonici ricorrenti negli

edifici del XV secolo erano pochi e semplici. In primo luogo c'era una

piattaforma che isolava dall'umidità e la cui altezza e complessità

dipendevano dall'importanza dell'edificio. Per esempio, le Tre Sale

dell'asse centrale della Città Proibita sono situate su una terrazza di

marmo a tre piani lunga 230 metri.

Nella

piattaforma, su basi di pietra o bronzo, si fissavano, unite alla sommità

da travi, le colonne di legno di "nanmu", un albero simile al

cedro, molto alto e resistente, che costituiva il materiale preferito

per la costruzione dei grandi palazzi. Nella Città Proibita è

possibile vedere delle particolarità della tradizione architettonica

cinese: travi di dimensioni decrescenti univano colonne anch'esse di

dimensioni decrescenti, creando una navata principale che poteva essere

ampliata in tutte le direzioni semplicemente aumentando il numero di

colonne e di travi, fatte con sezioni di legno di misura standard. La

combinazione di colonne e travi di diverse lunghezze consentiva al tetto

di avere spioventi curvilinei o diritti.

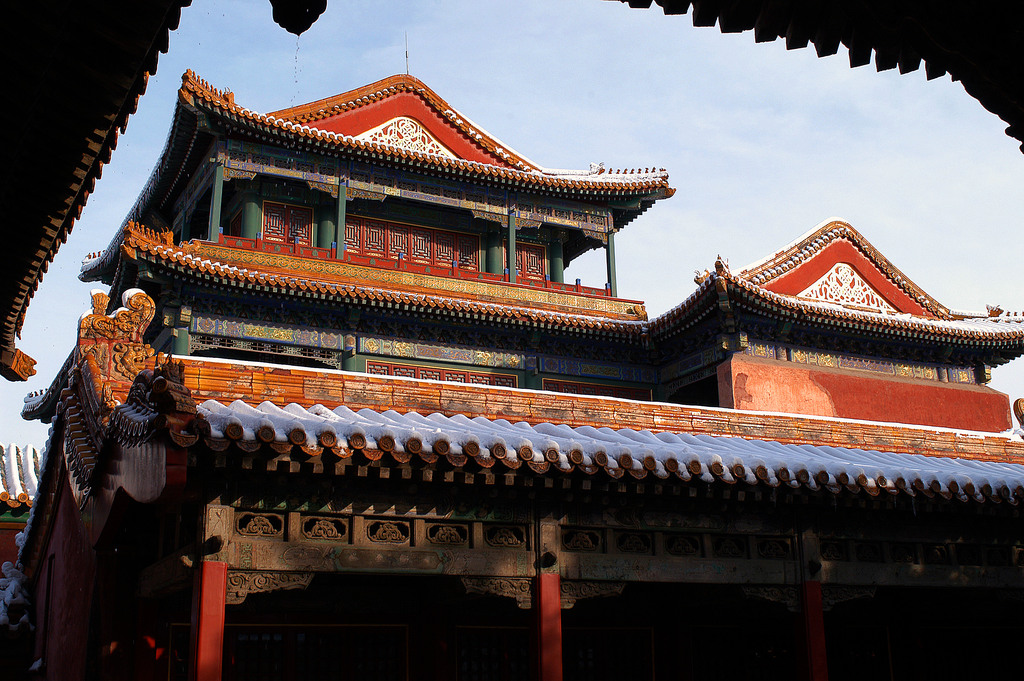

L'edificio,

sostenuto dalle colonne, non aveva pareti portanti né interne né

esterne. Infine, gli edifici erano completamente colorati con modelli

decorativi già in uso sette secoli prima di Cristo: il podio e le

pareti esterne di un solo colore, spesso rosso; le balaustre, di colore

naturale, in marmo nel caso di edifici di grande importanza, come quelli

della Città Proibita; colonne di un singolo colore, generalmente rosso;

mensole e travi, di colori vivaci, con la predominanza dell'azzurro e

del verde; tetto di un solo colore, verdazzurro per le costruzioni

comuni o i palazzi più piccoli, giallo a partire dall'epoca Ming per le

grandi sale imperiali. Fu sempre con i Ming che la tendenza

all'orizzontalità divenne assolutamente predominante: soltanto le

pagode si elevavano in verticale, contrastando con un mare di case e

palazzi di un solo piano.

Tra

le prime cronache antiche cinesi, Memorie di uno storico, scritto da Si

Ma Qian della dinastia Han ci racconta che come il Dio del Cielo

dimorava nel Purpureo Recinto, una costellazione formata di quindici

corpi celesti raggruppati intorno alla Stella del Mirto Purpureo, cioè

la Stella Polare, così il Figlio del Cielo, cioè l’imperatore doveva

dimorare in una città purpurea che doveva essere il centro del mondo

terrestre.

In

effetti, la parte vecchia di Pechino, o per meglio definire il centro

storico di Pechino, costruito all’inizio della dinastia Ming, era

ideato secondo tale antica tradizione e composto da 4 città distinte,

una dentro l’altra come la Stella del Mirto Purpureo immaginata

dall’uomo di allora in modo da confermare la stretta relazione fra il

Dio del Cielo e il figlio del Cielo. Durante le due ultime dinastie

imperiali Ming (1368 – 1644) e Qing (1644 – 1911), si potevano

distinguere una città esterna rettangolare situata nella parte

meridionale e una città interna quadrata nella parte settentrionale,

all’interno della quale si trovava la città imperiale, che

racchiudeva, a sua volta, il vero e proprio Palazzo Imperiale, chiamato

appunto la Città Proibita Purporea.

La

Città Proibita Purporea era la residenza imperiale delle ultime due

dinastie cinesi, nella quale vissero 24 imperatori, di cui 14 Ming e 10

Qing. Era un mondo chiuso e vietato, cui non poteva penetrarvi, nemmeno

avvicinarsi nessun suddito e per questo motivo, si chiamava La Città

Proibita.

Una città nuova - Quando, a partire

dal XII secolo, i popoli del Nord occuparono parti sempre più vaste

della Cina settentrionale, la convergenza su Pechino di tutte le vie di

comunicazione che collegavano la Mongolia e la Manciuria con le grandi

pianure della Cina del Nord venne decisamente apprezzata.

L'importanza

di Pechino, che nel secolo XI era una piccola città mercato, crebbe in

concomitanza di ogni nuova invasione: i Kitàn la nominarono loro

capitale secondaria e la chiamarono Nanjing ("capitale del

Sud") o Yanjing ("capitale di Yan", dal nome di un antico

regno della regione).

Gli

Jűrchen, fondatori della dinastia Jin, la denominarono Zhongdu

("capitale centrale"), rimodellarono i suoi laghi e al centro

eressero il palazzo imperiale con i relativi giardini, devastato poi dai

Mongoli.

Nel

1261 Kubilay Khan, il sovrano mongolo, si accampò nelle vicinanze, si

innamorò del luogo e decise di stabilirvi la propria capitale, Dadu (la

"Gran Capitale", a cui Marco Polo attribuì il nome di

Khanbalic, "la città del Khan").

Nel

1368, quando i Ming cacciarono i mongoli, la capitale divenne Nanchino,

eretta sulle sponde del fiume Yangzi, diventato cuore economico della

Cina. Il fondatore del nuovo Impero, Zhu Yuazhang, volle accanto a sé

il suo primogenito e, quando questi morì, preferì a tutti il

primogenito di quest'ultimo, senza tenere conto degli altri suoi figli.

Il suo quarto figlio, Zhudi, venne mandato nell'antica città di Dadu,

ora ribattezzata Beiping ("Pace del Nord") e gli conferì il

titolo di principe di Yan. Fu proprio da questo luogo che, poco dopo la

morte del padre, Zhudi, il futuro imperatore Yongle, mosse una rivolta

contro il nuovo giovane imperatore, suo nipote. Dopo tre anni di guerra

e morte e la scomparse del nipote e di molti dei suoi stessi fratelli,

si proclamò imperatore della Cina. Nel

1368, quando i Ming cacciarono i mongoli, la capitale divenne Nanchino,

eretta sulle sponde del fiume Yangzi, diventato cuore economico della

Cina. Il fondatore del nuovo Impero, Zhu Yuazhang, volle accanto a sé

il suo primogenito e, quando questi morì, preferì a tutti il

primogenito di quest'ultimo, senza tenere conto degli altri suoi figli.

Il suo quarto figlio, Zhudi, venne mandato nell'antica città di Dadu,

ora ribattezzata Beiping ("Pace del Nord") e gli conferì il

titolo di principe di Yan. Fu proprio da questo luogo che, poco dopo la

morte del padre, Zhudi, il futuro imperatore Yongle, mosse una rivolta

contro il nuovo giovane imperatore, suo nipote. Dopo tre anni di guerra

e morte e la scomparse del nipote e di molti dei suoi stessi fratelli,

si proclamò imperatore della Cina.

Nanchino

uscì malmessa dalla guerra e Yongle, forzato anche dagli attacchi dei

mongoli nel nord, decise, nel 1406, di trasferire la capitale verso il

suo antico feudo, che ribattezzò Pechino, “capitale del Nord”.

La

nuova capitale, situata alquanto a sud rispetto a quella dei Mongoli, fu

concepita come una serie di rettangoli concentrici. Nel centro si

trovava la Città Proibita Purpurea (Zijincheng), il grande centro

cerimoniale della nuova Cina, che noi chiamiamo la Città Proibita.

Attorno

a essa, separata da un muraglione, si estendeva la Città Imperiale

(Huangcheng), circondata a sua volta da mura e in cui, oltre alle

residenze di alcuni dei grandi del regno e a diversi templi connessi

alla funzione imperiale, come l'Altare della Terra e il Tempio degli

Antenati, risiedevano le corporazioni che lavoravano senza sosta alla

ricostruzione e alla manutenzione dei palazzi: carpentieri, muratori,

pittori, tessitori... Il timore, più che giustificato, dei pericoli

causati dal fuoco causò ben presto l'espulsione dei ceramisti fuori dal

recinto.

Al

di là della Città Imperiale si estendeva, protetta anch'essa da una

cinta muraria, la Città Interna (Neicheng), chiamata Città Tartara

dopo che i Manciù, conquistata la Cina nel secolo XVII, vi fecero

stabilire la loro élite politica e militare.

La

nuova Pechino crebbe velocemente e a metà del secolo XVI anche i

quartieri a sud della Città Interna elevarono delle mura, creando un

nuovo spazio rettangolare: la Città Esterna (Waicheng) o Città Cinese.

Nel 1860, durante la seconda

guerra dell'oppio, l'esercito britannico penetrò nella Città proibita

e la occupò fino alla fine delle ostilità. Dopo essere stata la

residenza di 24 imperatori (14 della Dinastia Ming e 10 della Qing), nel

1912

la Città

proibita cessò di essere il centro del potere politico cinese, con

l'abdicazione del giovane imperatore Pu Yi. Egli ottenne però di poter

continuare a vivere all'interno della "parte interna" della

Città proibita con la sua famiglia, mentre la "parte esterna"

venne occupata dal governo della Repubblica di Cina e vi venne istituito

un museo nel 1914.

Pu Yi restò nella Città

proibita fino al 1924, quando Feng Yuxiang prese il controllo di Pechino

per mezzo di un colpo

di stato, espellendo l'ex imperatore. Poco dopo venne istituito

il "museo nazionale del palazzo", in cui erano esposti i

numerosissimi tesori raccolti dagli imperatori nei cinque secoli in cui

avevano dominato

la Cina. Durante

la seconda guerra sino-giapponese la sicurezza di tutti questi tesori

venne messa in pericolo, quindi si prese la decisione di riportarli

nella Città proibita.

Nel 1947, dopo che erano stati

spostati in numerosissime località della Cina, Chiang Kai-shek ordinò

che tutti i manufatti che si fosse riusciti a trasportare (provenienti

sia dalla Città proibita che dal palazzo imperiale di Nanchino)

dovevano venire portati sull'isola di Taiwan. Questi oggetti formano il

cuore del "museo nazionale del palazzo" di Taipei.

Oggi

la Porta Tiananmen

è decorata con un enorme ritratto di Mao Zedong, affiancato da due

manifesti. quello di sinistra reca la scritta zhōnghuá rénmín gònghéguó

wànsuì, che significa "lunga vita alla Repubblica Popolare

Cinese", mentre su quello di destra c'è scritto shìjiè rénmín

dà tuánjié wànsuì, cioè "lunga vita alla grande unità

delle popolazioni del mondo". Queste frasi hanno un enorme

significato simbolico, poiché la frase "lunga vita" era

tradizionalmente riservata all'Imperatore della Cina, mentre oggi è

utilizzabile anche per la gente comune, esattamente come è successo per

la Città

proibita.

La Città

proibita si trova immediatamente a

nord della Piazza Tiananmen e vi si può accedere attraverso il

Tiananmen, cioè

la Porta

della pace celeste. Intorno ai palazzi imperiali si trova

un'amplissima area chiamata "Città imperiale".

La Città

proibita è di forma rettangolare, il

più grande complesso di palazzi del mondo con i suoi circa

72 ettari

. È circondata da un fossato profondo

6 metri

e da un muro alto

10 metri

. Tutto il complesso è diviso in due parti:

- la "parte

esterna", che comprende le zone meridionali e centrali, è centrata

su

3 ampie sale che venivano usate per scopi cerimoniali (come per esempio

l'incoronazione, le investiture e i matrimoni imperiali). Una di queste

3 sale è la splendida Sala della suprema armonia. Oltre alle

sale da cerimonia, qui si trovano la Libreria

imperiale e gli archivi.

- la "parte

interna", che comprende le zone settentrionali, orientali e

occidentali della Città proibita; essa è centrata su altre

3 ampie sale, utilizzate per gli affari giornalieri dello stato. Il

palazzo più importante di questa parte, in cui viveva l'imperatore con

la famiglia, gli eunuchi e i servi, è il Palazzo della purezza

celeste.

I

palazzi della Città proibita

sono allineati lungo tre direttrici nord-sud. Quella centrale ospita i

palazzi più importanti; nella direttrice orientale si trovano alcuni

cortili semi-indipendenti; nella direttrice occidentale si trovano

diversi giardini ed edifici religiosi. La maggior parte di questa

direttrice non è aperta al pubblico, poiché alcuni edifici sono

pericolanti e altri vennero distrutti da un incendio nel 1923 e mai

ricostruiti. Nelle sue memorie, Pu Yi si dice convinto che il fuoco sia

stato appiccato da alcuni eunuchi che volevano cancellare le prove del

trafugamento di alcuni tesori dal Palazzo imperiale.

Le

mura che circondano

la Città

proibita hanno una porta su ogni lato. A sud si trova la "Porta

meridiana". A nord si trova la "Porta del volere divino"

(la distanza fra queste due porte è di

960 metri

). Le mura sono molto spesse, progettate specificamente per resistere ad

attacchi di cannoni. Ai quattro angoli della cinta muraria si trovano 4

torri, che permettevano un'ottima visuale sia all'interno che

all'esterno.

Tra la "Porta

meridiana" e la "Porta Tiananmen" si trova un'ampia

piazza in cui spesso venivano eseguite le punizioni corporali inflitte

dall'imperatore. Questa è la stessa piazza in cui Mao Zedong fece il

suo celebre discorso sul comunismo.

Tutta

la Città

proibita è circondata da giardini. Nella parte settentrionale si trova

il Giardino imperiale: qui sono ospitate moltissime piante

secolari, oltre a numerose specie rare. Gli edifici della parte

occidentale sono disposti intorno a due laghi, e servono come quartier

generale del Partito comunista cinese.

I cinesi non amano dare indicazioni usando i concetti di

sinistra e destra: preferiscono quelli di est e ovest, quindi gioverebbe

girare con una bussola in tasca, ricordando però che quella cinese

indica il sud... Tuttavia, lungo gli itinerari della Città Proibita,

una serie di simboli vi rammenta continuamente la vostra posizione:

basta saperli interpretare. Può essere dunque utile osservare come

l'imperatore si incastonava in una vera e propria "pianta

cardinale": una volta assiso in trono, egli volgeva il viso verso

il fiume dalle acque d'oro (jinshuihe) che i turisti varcano su cinque

ponti, a sud, indicato dall'uccello vermiglio; la schiena era invece

rivolta al nord, da cui provengono gli influssi negativi. Per questo era

dispiegato alle spalle del Figlio del Cielo un grande paravento, e

analogamente, alle spalle dell'intera Città Proibita, abbiamo visto

come fosse stata innalzata la Collina del Carbone, non a caso a cinque

picchi; simbolo austero del settentrione è il carapace della testuggine

nera.

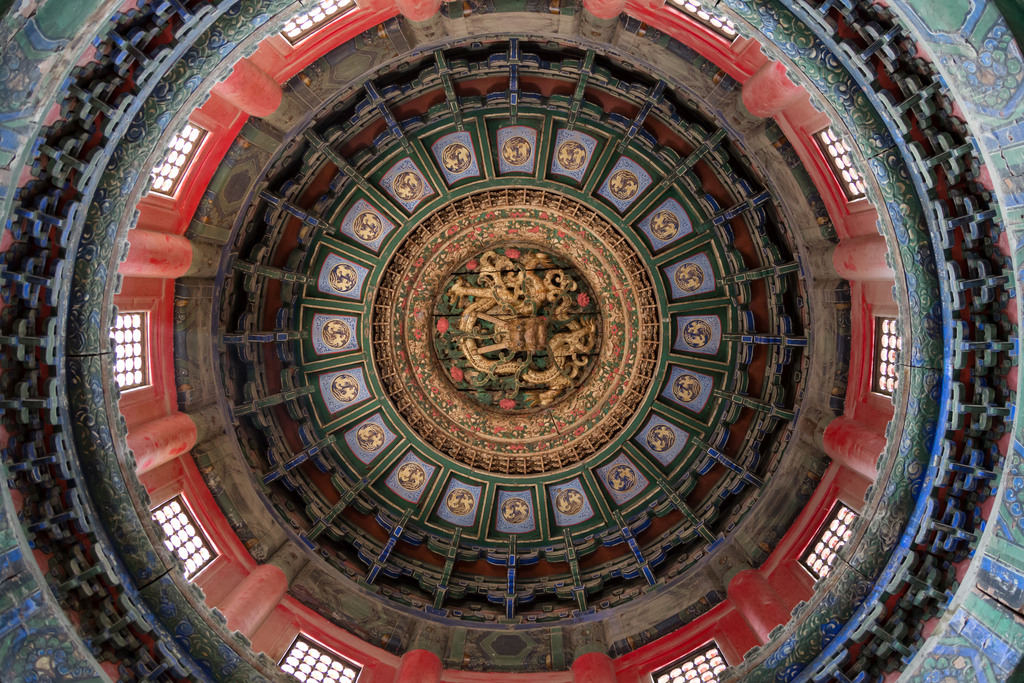

Il lato sinistro dell'imperatore si trovava così rivolto a

est, segnalato da un drago blu; sempre a est trovavano la propria sede i

dicasteri civili, definiti "dello Sbocciare delle Lettere". A

occidente, punto cardinale indicato dalla tigre bianca, erano ubicati i

dicasteri militari. Anche l'asse verticale era investito di una precisa

simbologia: sul soffitto, sopra la testa dell'imperatore, si sviluppava

una volta emisferica a cassettoni, rappresentante la volta celeste, con

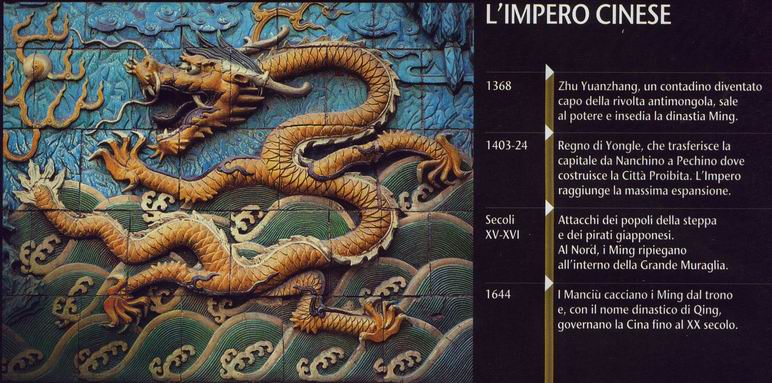

un drago scolpito al centro. C'è drago e drago: quello imperiale

sfodera zampe a cinque artigli ed è giallo oro. Lo schermo dei nove

draghi, ad esempio, è un muro di trentun metri, alto sei, con nove

draghi di colori diversi su uno sfondo di duecentosettanta mattonelle

smaltate a comporre flutti marini sul registro inferiore e nuvole in

quello superiore. Se avete un'impressione di déjà vu, avete ragione -

oltre a un'ottima memoria: esistono in Cina altri due schermi simili,

uno al parco Beihai a Pechino e l'altro a Datong, nello Shaanxi. Questo

fu costruito nel 1774, sotto Qianlong. Il lato sinistro dell'imperatore si trovava così rivolto a

est, segnalato da un drago blu; sempre a est trovavano la propria sede i

dicasteri civili, definiti "dello Sbocciare delle Lettere". A

occidente, punto cardinale indicato dalla tigre bianca, erano ubicati i

dicasteri militari. Anche l'asse verticale era investito di una precisa

simbologia: sul soffitto, sopra la testa dell'imperatore, si sviluppava

una volta emisferica a cassettoni, rappresentante la volta celeste, con

un drago scolpito al centro. C'è drago e drago: quello imperiale

sfodera zampe a cinque artigli ed è giallo oro. Lo schermo dei nove

draghi, ad esempio, è un muro di trentun metri, alto sei, con nove

draghi di colori diversi su uno sfondo di duecentosettanta mattonelle

smaltate a comporre flutti marini sul registro inferiore e nuvole in

quello superiore. Se avete un'impressione di déjà vu, avete ragione -

oltre a un'ottima memoria: esistono in Cina altri due schermi simili,

uno al parco Beihai a Pechino e l'altro a Datong, nello Shaanxi. Questo

fu costruito nel 1774, sotto Qianlong.

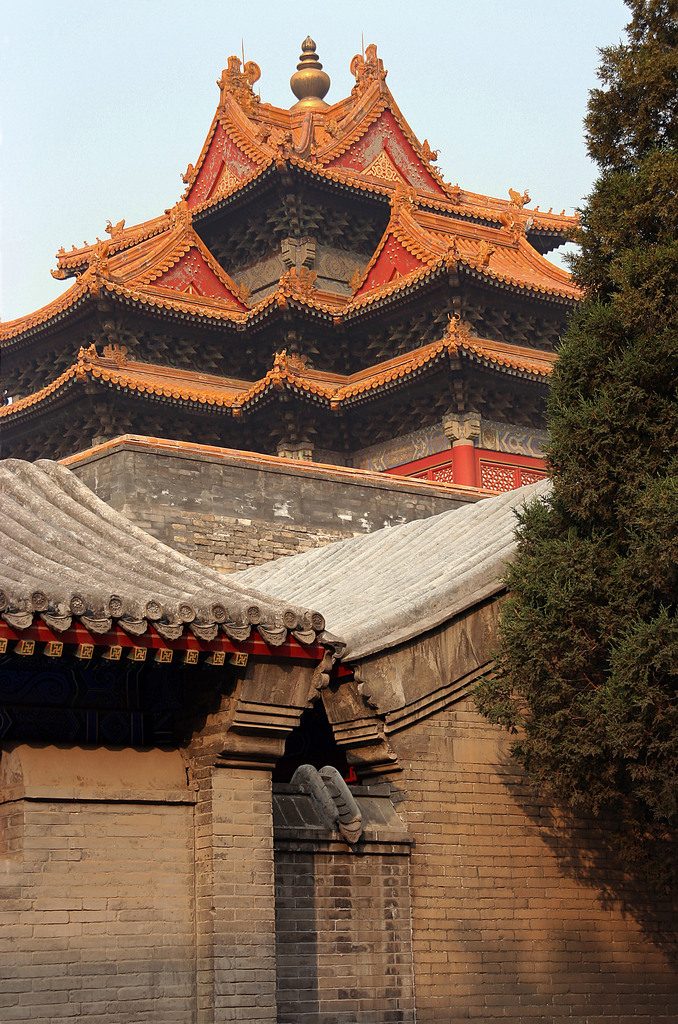

Vale la pena attardare lo sguardo

sugli acroteri, le tegole che occupano la posizione più avanzata sul

tetto. È una posizione "critica" per molte culture, non

soltanto per quella cinese: un punto attraverso cui spiriti nefasti

potrebbero insinuarsi nella vita dei residenti. Meglio affidare al ruolo

apotropaico di figure mostruose il compito di stornare tali ospiti

indesiderati. Per decorare questi acroteri, sin dall'epoca Ming si usa

la tecnica sancai (a tre colori), con accorgimenti di produzione rimasti

praticamente invariati sino a oggi.

Vuole la leggenda che nel 283 a.C. il

crudelissimo principe Min dello Stato di Ji, sconfitto, sia stato appeso

a un angolo del tetto del suo palazzo e lì lasciato morire di fame. I

sudditi, ancora scottati dalla sua tirannia, collocarono a dileggio, sui

tetti delle proprie abitazioni, la sua immagine a cavallo di una

gallina, cui poi avrebbero aggiunto un drago mostruoso per non farlo

scappare. Solo molto più tardi, in epoca Ming, il corteo sarebbe

divenuto più sostanzioso.

Le decorazioni in ceramica smaltata

sono in grès: cotto a 1400°C, poi vetrificato, si rivela durissimo,

resistente agli attacchi del tempo.

L'ingresso al neiting era limitato

non solo per le persone ma anche per le suppellettili. La corte ordinava

a specifici forni delle forme di vasi di cui aveva il monopolio, il che

garantiva l'irriproducibilità del pezzo: nessun altro nell'Impero di

Mezzo avrebbe così potuto vantarsi di maneggiare opere simili a quelle

del Figlio del Cielo. Faceva eccezione un genere per cui diversi

imperatori Qing, soprattutto il curioso Qianlong, andarono pazzi: si

tratta degli orologi meccanici, provenienti soprattutto dalla Sassonia,

che affollano in diversi esemplari le collezioni imperiali ancor oggi in

bella mostra a palazzo.

Qiancbao e neiting sono nettamente

separati da un palazzo-membrana, la porta della Purezza Celeste la cui

versione odierna risale al 1655.

SIMBOLISMO - Il colore

reale era il giallo, colore che domina i tetti della Città proibita. In

ogni angolo dei tetti si trovano piccole statuette, il cui numero era un

chiaro segno del potere della persona che viveva nell'edificio. Il

numero 9 era riservato esclusivamente all'Imperatore. Solo un edificio

ha 10 statuette ad ogni angolo.

Circondato

da un fossato, l'insieme di palazzi servì come residenza a 24

imperatori. Ci sono 4 porte di accesso, una su ogni lato:

-

a sud, Wumen (Porta di Mezzogiorno);

- a nord, Shenwumen (Porta della Grandezza Divina);

- a est, Donghuamen (Porta Fiorita dell'Est);

- a ovest, Xihuamen (Porta Fiorita dell'Ovest).

La

Wumen è la porta

più grande del Palazzo è una costruzione massiccia, con 2 ali,

sormontata da 5 padiglioni, uno al centro, rettangolare, e 4 più

piccoli e quadrati, a ogni angolo. Qui l'imperatore presenziava

alle cerimonie militari e proclamava il nuovo calendario. Alla fine di

ogni battaglia le armate sfilavano davanti a questa porta in presenza

dell'imperatore a cui offrivano i loro prigionieri che egli poteva sia

condannare che graziare.

Dall'alto

della Porta, in epoca imperiale, gli editti, posti e calati in una

scatola di legno dorato venivano consegnati ai funzionari che li

ricevevano su di un vassoio e li portavano in processione al Ministero

dei Riti dove venivano copiati in migliaia di esemplari e spediti in

tutto il Paese. Varcata Wumen, si entra in un ampio cortile dove scorre

il Jinshuihe (Ruscello dalle Acque d'Oro). Lo si attraversa mediante 5

ponti di marmo.

Al

centro si aprono 3 porte. Queste immettono nel più grande cortile del

Palazzo, fiancheggiato a est e a ovest da due ali di costruzioni a un

piano, in cui un tempo si trovavano i depositi imperiali. Al centro

del

cortile, su una terrazza, si trovano le tre grandi sale. L'imperatore

accedeva a questa terrazza, seduto su una portantina, da una rampa

formata da una grande lastra di marmo bianco su cui è scolpito il

drago, la fenice, la perla e le nubi ordinate. I portatori salivano

sulla terrazza per mezzo delle 2 scale di marmo porte ai lati della

rampa stessa.

Taihedian

(Sala dell'Armonia Suprema) - Vi si accede salendo tre scale di

marmo di cui quella centrale era riservata all'imperatore. Lo

spiazzo antistante questa sala è ornato da 18 bruciaprofumi in bronzo

nei quali si bruciava legno di sandalo; ognuno rappresenta una delle 18

province della Cina antica. Un'edicola in pietra contenente una

misura per il grano a ovest e a est una meridiana simboleggiano la

giustizia e la rettitudine imperiali.

Un drago-tartaruga, animale mitologico, incarna la longevità e

l'immortalità. Quattro giade di rame dorato ricoperte da

18 kg

d'oro si trovano da una parte e dall'altra

del

padiglione. Esse servivano da riserva e deposito d'acqua in previsione

di incendi e assedi, dato che l'insieme della città è costruito quasi

interamente di legno massiccio. Durante l'inverno alcuni eunuchi erano

incaricati di accendere dei fuochi sotto le giare per evitare che

l'acqua si trasformasse in ghiaccio.

Il

Palazzo della Suprema Armonia è

sorretto da 24 colonne in legno massiccio di laurocanfora, di

28 m

di altezza, provenienti dal sud della Cina e trasportate via fiume fino

a Beijing: 6 colonne centrali dorate e decorate con il motivo del drago,

simbolo dell'Imperatore, e 18 pilastri laterali coperti di lacca rossa.

I

mattoni lisci che sono serviti alla pavimentazione di questo palazzo

sono stati anch'essi importati dal sud della Cina: venivano bagnati dopo

la cottura in un liquido oleoso che li rendeva brillanti e lisci.

Questa

sala, terminata nel 1669, è stata completamente restaurata a più

riprese. L'insieme di questa costruzione è a incastro: nessun chiodo

entra nella sua edificazione.

Al

centro

del

soffitto, un magnifico drago dorato sporge al di sopra

del

palco in legno di palissandro e

del

trono dorato dove prendeva posto l'imperatore. Dietro a questo, un

paravento ornato da nove draghi (il 9 era la cifra suprema, simbolo

del

cielo e della terra), e due elefanti - simboli della pace - che

vegliavano ai piedi

del

seggio imperiale. E' proprio su questo trono che l'imperatore regolava

gli affari di stato.

Al tempo delle grandi cerimonie (festa di primavera, celebrata secondo

il calendario lunare; solstizio d'inverno, anniversario

dell’incoronazione dell'imperatore, nomina dei generali, promulgazione

delle nuove leggi o proclamazione di decreti importanti...) una quantità

impressionante di legno di sandalo e di pino si consumava nei

bruciaprofumi; orchestre riempivano il palazzo di suoni, suonando su

campane d'oro e su carillon di lastre di giada (litofoni). Funzionari e

dignitari venivano allora a prostrarsi davanti al palazzo dove sedeva

l'imperatore, ma nessuna donna poteva assistere a questa cerimonia. Sul

suo trono, immerso in un fumo irreale, il "Figlio del Cielo",

intermediario tra Dio e gli uomini, poteva assaporare a piacere

l'"Armonia Suprema"; da qui il nome di questo padiglione.

Zhonghedian

(Sala dell'Armonia Perfetta) - E'

una sala meno importante e più intima della precedente. Il trono eretto

al centro è circondato da 2 bracieri e da 4 bruciaprofumi dorati.

Questa sala era innanzitutto un luogo di riposo e di riflessione. L'imperatore

vi metteva a punto il protocollo delle cerimonie che dove presiedere,

prima di recarsi in gran pompa alla Sala dell'Armonia Suprema.

E' qui che egli stendeva i messaggi che venivano letti nel Tempio degli

Antenati ed è qui che venivano esaminate una

volta

all'anno le sementi dei raccolti. Qui accettava anche le

felicitazioni dei suoi ministri e le lettere credenziali degli

ambasciatori stranieri. Gli imperatori bambini ricevevano qui

l'educazione relativa alle loro funzioni. Due portantine sono situate ai

fianchi

del

trono.

Praticamente l'imperatore non camminava mai al di fuori delle stanze o

dei giardini imperiali. Tutti i personaggi importanti si spostavano in

portantina; quella di un mandarino di distretto veniva portata da 4

uomini; da 8 uomini quella di un mandarino di provincia. Un ministro o

un ufficiale superiore aveva diritto a 16 portatori, l'imperatrice a 32

e l'imperatore a 48.

Baohedian

(Sala dell'Armonia protetta) - Questa sala servì per le udienze

fino ai tempi di Qianlong (1736-1796), quarto imperatore della dinastia

Qing. Vi

si celebrava anche la festa delle lanterne, il 15° giorno della prima

luna. In quest'occasione, l'imperatore offriva sontuosi banchetti alla

nobiltà delle minoranze nazionali e ai suoi ministri. Le colonne

che sostengono il tetto qui sono più antiche e meno numerose che nella

Sala della Suprema Armonia, in modo da permettere grandi ricevimenti.

Gli esami imperiali si svolgevano in questa sala.

Ogni tre anni, secondo la tradizione confuciana, l'imperatore sceglieva

i candidati solitamente tra i nobili e gli aristocratici per mantenere

sempre meglio il suo potere. La selezione si basava dapprima su esami

locali (i candidati riconosciuti divenivano letterati), poi su quelli

provinciali (gli intenditori) e infine su quelli imperiali. Quest'ultimo

esame era presieduto dall'imperatore. Ai lati del trono sono esposti

alcuni reperti archeologici scoperti nel 1976, come pure si possono

ammirare dei rari ornamenti risalenti a più di 5000 anni or sono. Un

bronzo funebre rappresenta due cavalieri armati di lancia che precedono

un carro tirato da due cavalli che trasporta un funzionario protetto da

un parasole. Un cavallo che galoppa su una rondinella risale alla

dinastia degli Han dell'ovest.

Si

possono ugualmente ammirare doni offerti dalle delegazioni straniere che

venivano a Beijing per negoziare accordi commerciali con l'Impero di

Centro. La maggior parte di questi doni è stata ritrovata ancora nelle

relative casse d'imballaggio. Questo padiglione delimita la parte

ufficiale del Palazzo. Un'imponente lastra di marmo di 200 tonnellate e

di

170 cm

di spessore, ornata da 9 draghi, conosciuta come il tappeto di marmo,

conduce alla parte nord di questo palazzo. La lastra, composta di un

solo pezzo di marmo, scolpita sotto i Ming, proviene da una cava situata

a una cinquantina di chilometri da Beijing. Gli operai approfittarono

della rigidità dell'inverno per trasportarla. Essi scavarono pozzi ogni

500 m

. e versarono sul percorso, in grande quantità, dell'acqua in modo da

formare uno spesso strato di ghiaccio: il marmo, depositato su un carro

senza ruote trainato da buoi, fu spostato così più facilmente.

Attraversando

la Qianqingmen

(Porta della Purezza Celeste) si arriva alle tre sale private

dell'imperatore.

Le

differenze di stile tra la prima parte della Città Proibita, maestosa e

grandiosa, e la seconda più intima e di dimensioni più umane,

permettono di immaginare i contrasti che separavano gli affari pubblici

e la vita privata dell'imperatore.

La

vita pubblica si svolgeva nel fasto e nella grandezza; la vita

familiare, in appartamenti, giardini e corridoi più intimi, trascorreva

più semplicemente.

Sulla terrazza ci sono quattro bruciaprofumi dorati. Qui, gli

imperatori Ming avevano la loro stanza da letto. Poi, con i Qing,

divenne sala di udienze in cui si ricevevano gli ambasciatori stranieri.

Al

centro vi è il trono imperiale con bruciaprofumi in "cloisonné";

durante i Ming era l'abitazione dell'imperatrice. Sotto i Qing,

l'imperatore e l'imperatrice vi trascorrevano la loro prima notte di

nozze.

Uscendo

dalla "Porta

della Tranquillità Terrestre" si giunge al

Giardino Imperiale, costruito in epoca Ming.

La

parte nord-ovest del Palazzo Imperiale è una successione di corti e

padiglioni. Qui vivevano le concubine, le favorite e gli eunuchi. Se

ufficialmente un imperatore poteva avere 3 mogli, 6 favorite e 72

concubine, alcuni di essi possedevano fino a 3.000 concubine. Oggi la

maggior parte dei palazzi è adibita a musei. troviamo:

Yangxindian

(Palazzo del Nutrimento dello Spirito) qui vissero gli ultimi 3

imperatori Qing:

I

6 Palazzi dell'Ovest (Xiliugong)

dove risiedevano l'imperatrice, le vedove, le inservienti e le

concubine;

Zhaigong

(Palazzo dell'Astinenza), dove la corte si felicitava quando

nasceva l'erede al trono; adibito a museo degli oggetti di bronzo;

I

6 palazzi dell'Est (Dongliugong)

custodiscono collezioni di oggetti preziosi(ceramiche, porcellane

d'epoca Yuan, Ming, Qing, stoffe e sete); Va notato che gran parte

del tesoro di arte del Palazzo Imperiale è stato portato a Taiwan dai

nazionalisti nel 1949 e si trova attualmente nel Museo Nazionale Cinese

a Taipei;

Ningshougong

(Palazzo della Tranquillità e della Longevità) - Si

trova nella parte nord-est del Palazzo Imperiale, in esso si compivano i

sacrifici. Fu da qui che l'imperatrice Cixi nel 1900 decise di

lasciare Beijing con la corte quando gli Europei stavano entrando in

città.

Attraverso

la Yangxingmen

(Porta del Nutrimento del carattere) si arriva alle 3 sale che

costituivano gli appartamenti privati dell'imperatore Qianlong e

dell'imperatrice Cixi. In queste 3 sale sono conservati ed esposti parte

dei tesori imperiali: oggetti in oro, giada, corallo, doni che

funzionari o dignitari civili e militari cinesi o capi di stato e

diplomatici esteri hanno inviato agli imperatori.

A

ovest della "Porta del Nutrimento del Carattere" vi è un

giardino con alberi e colline artificiali. Vicino c'è il Pozzo della

concubina Zhenfei.

In esso l'imperatrice Cixi nel 1900 fece gettare la favorita

dell'imperatore perché aveva cercato di persuadere il "Figlio del

Cielo" a restare nel palazzo imperiale con lei anziché fuggire

davanti al nemico.

Nella

Jianting (Sala delle Frecce) sono

esposti i tamburi di pietra. Si tratta di 10 blocchi di pietra la cui

forma richiama solo vagamente quella di un tamburo. Ciascuno ha

un'iscrizione che ricorda una battuta di caccia fatta da un duca di Qin.

Sono le più antiche epigrafi cinesi su pietra che ci siano pervenute e

sono state scoperte sotto i Tang nel VII sec. nel distretto di Fengxiang

nel Shaanxi.

Nella

parte ovest troviamo:

-

Xihuayuan (Giardino dell'Ovest);

- Yuhuage (Padiglione della Pioggia di Fiori), tempio lamaista decorato

con trofei di ossa umane;

- Cininggong (Palazzo della Tranquillità e della Pace), il più

importante dei palazzi dell'ovest;

- Dafotang (Sala del Grande Buddha).

Al

Parco di Sun Yatsen vi si accede da una porta collocata a ovest della

Tian’anmen. Nel

1421 l

'imperatore Yongle vi eresse l'Altare del sole e del raccolto diviso in

5 sezioni ciascuna contenente terra di colore diverso a indicare che

tutti i continenti della terra appartengono all'imperatore. A nord

dell'altare sorge la "Sala della Preghiera". qui si svolgono

generalmente le cerimonie funebri di eminenti uomini del partito o del

governo.

Al

Parco della Cultura del Popolo vi si può accedere da una porta a est

della Tian’anmen. Nel 1544 vi venne edificato il "Tempio degli

Antenati Imperiali" dove i Ming e i Qing venivano a onorare i loro

morti.

Sebbene

in Cina raramente si conoscano i nomi degli architetti, alcuni dei nomi

dei progettisti del complesso sono oggi noti.

Le

arti praticate dai nobili, dai funzionari e persino dagli imperatori

erano la pittura, la calligrafia e la poesia: gli architetti non

nascevano in questi ambiti, ma si formavano tramite la tradizione orale

degli artigiani ed erano regolati da usi e leggi onerose che

determinavano i gradi e le distinzioni fra i servi imperiali. Sappiamo

tuttavia, che la Città Proibita fu progettata dall'eunuco vietnamita

Nguyen An e che il coordinamento di tutta l'opera fu effettuato sia dal

ministero dei Lavori Pubblici sia da quello della Giustizia,

responsabile della dislocazione di decine di migliaia di famiglie nei

dintorni di Pechino, destinate alla produzione degli alimenti che gli

esigenti abitanti della nuova città avrebbero consumato, e della

precettazione delle centinaia di migliaia di condannati assegnati al

trasporto e alla costruzione: da tempo immemorabile tutte le capitali

cinesi sono state costruite in questa maniera, combinando spostamenti

obbligati a lavori forzati.

|

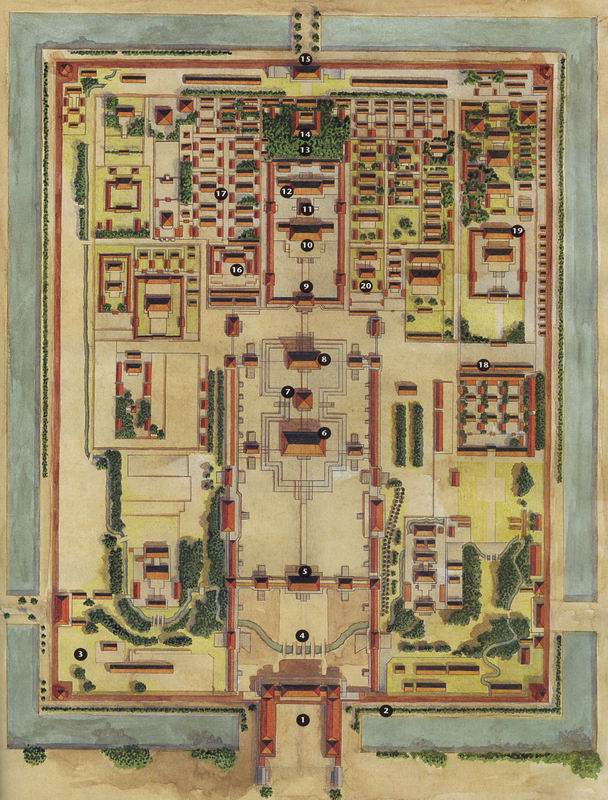

La

grande residenza imperiale

Eretta

da Yongle, terzo sovrano della dinastia Ming, 1 Httà

Proibita fu utilizzata quale residenza imperiale e sede a corte

fino al 1912, anno in cui Puyi, l'ultimo imperatore, abdicò. Il

suo progetto rispondeva ad antichi principi religios e magici:

orientata da nord a sud, organizzata ortogonalmen il suo ordine

rifletteva quello dell'universo stesso. Al centro si trovava il

trono dell'imperatore, mediatore fra Ciclo e Terra, la cui

figura veniva associata alla Stella Polare, attorno alla quale

giravano le altre stelle. Allo stesso modo la Città Proibita si

struttura intorno allo spazio centrale occupato dalle Tre Sale,

in cui si trova il trono imperi Un protocollo rigoroso regolava

l'accesso ai diversi spazi del recinto, vietato alla gente

comune.

1.

Porta di Mezzogiorno - La Città Proibita ha quattro

porte che si aprono in concomitanza dei quattro punti cardinali.

Questa porta è alta 35 metri. 1.

Porta di Mezzogiorno - La Città Proibita ha quattro

porte che si aprono in concomitanza dei quattro punti cardinali.

Questa porta è alta 35 metri.

2.

Muraglione e fossato - Il complesso imperiale è circondato

da un muraglione alto 12 metri e un fossato largo 50 metri.

3.

Le abitazioni degli eunuchi - Con i Ming, gli eunuchi

acquisirono un'importanza crescente negli affari di Stato.

4.

Fiume delle Acque d'Oro - Qualsiasi fosse il suo stato o

funzione, i sevi dell'imperatore lo attraversavano transitando

su uno o l'altro dei cinque ponti.

5.

Porta dell'Armonia Imperiale - Introduce in un cortile di

30.000 metri quadrati, circondato da due gallerie destinate a

magazzini imperiali.

6.

Sala dell'Armonia Suprema - In essa il sovrano presiedeva le

grandi cerimonie, il proprio compleanno, l'arrivo del Nuovo

Anno..

7.

Sala dell'Armonia Perfetta - Il sovrano preparava in questa

sala le suppliche rituali prima di effettuare i sacrifici

annuali.

8.

Sala dell'Armonia Perfetta - Accoglieva eventi quali i

banchetti per i dignitari stranieri e gli esami di alti

funzionari..

9.

Porta della Purezza Celeste - Da qui si accedeva ai tre

Palazzi interni, residenza ufficiale della famiglia imperiale.

10.

Palazzo della Purezza Celeste - Qui erano dislocate le

stanze private del'imperatore. Nel XVIII secolo fu utilizzato

per scopi amministrativi.

11.

Sala dell'Unione - Era la sala del trono dell'imperatrice,

dove venivano ricevute le concubine durante le grandi

celebrazioni annuali.

12.

Palazzo della Tranquillità Terrestre - Accoglieva le stanze

dell'imperatrice. Qui i sovrani passavano la prima notte di

nozze.

13.

Giardino imperiale - Ha una superficie di 7000 metri

quadrati e ospita padiglioni, stagni, colline artificiali....

14.

Sala della Pace Imperiale - In questo tempio taoista gli

ultimi imperatori Ming si esercitavano in pratiche quali

l'alchimia e la divinazione.

15.

Porta della Grandezza Divina - Di fronte a essa, oltre il

recinto, si alza la collina del Carbone, dove si impiccò

l'ultimo imperatore Ming.

16.

Sala del Nutrimento dello Spirito - I sovrani si ritiravano

qui per dedicarsi allo studio e per esercitarsi nella

calligrafia e nella pittura.

17.

Sei Palazzi Occidentali - In questo complesso, interamente

restaurato nel XIX secolo, risiedevano le concubine imperiali.

18.

Muraglione dei Nove Draghi - Di 4 metri per 30, è decorato

con mattonelle che rappresentano nove draghi fra le onde del

mare.

19.

Palazzo della Serena Longevità - Costruito nel XVII secolo,

un muro preservava l'intimità dei sovrani.

20.

Palazzo dell'Astinenza - I sovrani si ritiravano in questo

palazzo per digiunare prima della celebrazione di vari riti

annuali. |

I

VESTITI DI CORTE I

VESTITI DI CORTE

I vestiti sfoggiati dai funzionari a corte risentono della

moda mancese, determinata dalla lunga pratica d'equitazione di questa

popolazione nomade: sembrano pastrani per cavallerizzi, con le loro

maniche strette che terminano "a zoccolo", lo spacco laterale,

un cappello da cavaliere e gli stivali. Il drago a cinque artigli sul

busto è appannaggio del solo imperatore. Spesso i draghi sono

raffigurati in coppia, affrontati, e si disputano la perla, simbolo del

potere.

Lungo l'abito si affollano i dodici motivi creati dal

leggendario sovrano Shun già 4500 anni fa: la montagna, segno di

costanza e stabilità; il drago, simbolo di vigilanza;

il fagiano, la combattività in guerra; le coppe per i riti ai

penati, simbolo di purezza e disinteresse; la fiamma, che rappresenta lo

zelo e l'onore per la virtù; il riso, ciò che l'imperatore deve

procurare in abbondanza al popolo; le alghe, il rispetto per

l'equilibrio delle distese marine; l'ascia, il simbolo della

giustizia... Tali simboli venivano sì ricamati sui vestiti, ma per

essere intagliati nel cuore. Il vestito si sublimava in un continuo

memento di rettitudine per chi lo indossava, e solo gli atelier di tre

città potevano confezionare le uniformi imperiali: Suzhou, Hanzhou e

Jianning.

Il chaozhu, la collana cerimoniale, valeva un po' come i

galloni per i militari. Il colore dei fili di seta che collegavano i

vari rami della collana rivelava lo status di chi la indossava: giallo

brillante era il colore dell'imperatore, della sua sposa e della sua

concubina; oro per i familiari e i principi; turchese per gli altri. La

collana derivava dal rosario buddhista, religione che - influenzati dai

mongoli - i mancesi avevano fatto propria. Le centootto perle scandivano

l'eliminazione dei dieci desideri impuri. Ogni ventisette perle ve n'era

una più grande, la "testa di buddha". La testa di buddha che

cadeva al centro della nuca sfoggiava un pendente, la "nuvola

dorsale", con uno stupa in miniatura.

Il materiale delle perle cambiava non solo in relazione a

chi le indossava, ma in relazione allo scopo della cerimonia: quando

l'officiante sacrificava al Cielo, la collana era in perle di turchese,

per la Terra aveva grani d'ambra, per il tempio del Sole era in corallo,

in malachite per il tempio della Luna. La numerologia della collana può

essere letta anche in un'altra chiave: il numero 108 potrebbe richiamare

la scansione temporale-meteorologica del mondo in dodici mesi,

ventiquattro atmosfere e settantadue climi. In passato, le campane

buddhiste - la cui superficie è decorata da 108 punzoni - suonavano

centootto volte alla mattina e altrettante alla sera, per scacciare il

male. Infatti, secondo un sutra buddhista, la campana ha valore

apotropaico. Oggi vengono battute per centootto volte solo all'ultimo

dell'anno e in occasioni speciali, per fugare le centootto

preoccupazioni mondane dell'anno vecchio.

LA PAGODA

Alla morte del Buddha, il suo corpo venne cremato su una

pira funebre; i pochi resti ossei vennero distribuiti fra i discepoli

che si disseminarono sul suolo indiano. Quando arrivavano in un

territorio dove la loro predicazione attecchiva, costoro seppellivano la

reliquia del Buddha in loro possesso e vi edificavano sopra a

commemorazione un cenotafio, una "tomba vuota", lo stupa,

attorno al quale si sviluppava la comunità monastica. La forma della

torre reliquiaria, cioè quella che viene comunemente chiamata pagoda da

una lettura errata del cinese dagoba, deriva dall'incontro dello sikhara

indiano con il lóu cinese, una sintesi avvenuta a partire dal III

secolo d.C. Lo sikhara è la torre reliquiaria indiana, e deriva da uno

sviluppo ipertrofico del pinnacolo sopra lo stupa. Lo stupa è la tomba

a cumulo eretta per i grandi leader politici o spirituali, come il

Buddha ad esempio. Il lóu è la torre militare cinese d'avvistamento.

La piattaforma circolare, che evoca una muratura di

mattoni, sostiene undici devoti o monaci in atteggiamento di preghiera.

La rappresentazione muove secondo un procedimento metonimico, che usa

cioè la parte per il tutto. L'area del monastero è riecheggiata dalla

semplice menzione del gatha (cancello), di un recinto, dei monaci, di

due alberi simmetrici e tre fiori. L'albero è una delle possibili

rappresentazioni aniconiche del Buddha, come del resto la pagoda

medesima. Le campanelle agli acroteri di ciascun tetto diffondono

preghiere ogniqualvolta vengano sollecitate dal vento. Siamo dunque di

fronte a una rappresentazione sintetica, metonimica di un convento, e

insieme dell'ekklesia buddhista. L'origine della pagoda come torre

reliquiaria è svelata in un piccolo particolare: se guardate

all'interno della torre, scorgerete un piccolo deposito: è la

"cassaforte" della reliquia.

Palazzo

Mukden

Il Palazzo

Mukden, chiamato anche Shenyang

Gugong, è l'antico palazzo imperiale della Dinastia Qing (1616 -

1910). Si trova nel centro della città cinese di Mukden, oggi Shenyang,

in Manciuria.

Il palazzo si estende su di

una superficie di circa

70.000 metri quadrati

e consta di 70 edifici, a loro volta composti da 300 stanze.

La costruzione del palazzo

iniziò nel 1625, durante il regno del fondatore della Dinastia Qing,

Nurhaci. Nel 1631 vennero aggiunti ulteriori edifici per ordine

dell'imperatore Huang Taiji. I primi 3 imperatori Qing vissero qui fra

il 1625 e il 1644.

Il palazzo venne progettato

per assomigliare alle tende del popolo Manchu,

mentre l'allargamento ordinato da Huang Taiji aveva lo scopo di

copiare

la Città

proibita di Pechino. Il palazzo venne progettato

per assomigliare alle tende del popolo Manchu,

mentre l'allargamento ordinato da Huang Taiji aveva lo scopo di

copiare

la Città

proibita di Pechino.

Nel palazzo sono evidenti

alcuni elementi dello stile architettonico proprio delle popolazioni

Manchu e del Tibet.

Nel 1644, quando

la Dinastia Qing

prese il posto della Dinastia Ming a Pechino, il palazzo perse il suo

status di residenza ufficiale dell'imperatore e divenne un semplice

palazzo regionale.

Nel

1780 l

'imperatore Qianlong fece costruire ulteriori edifici che ampliarono il

palazzo. I successivi imperatori Qing presero l'abitudine di passare

parte dell'anno in questo palazzo.

Nel

1955 il palazzo Mukden venne trasformato in un museo.

|