|

Mentre la parabola

dell’impero Gupta (240 – 550 d.C.) compiva il suo corso e prendevano

forma le soluzioni architettoniche e scultoree che avrebbero generato

l’arte dell’induismo, il mondo buddista entrava nelle sue fasi

tarde. I monaci buddisti del Deccan, sotto il patrocinio di dinastie

locali legate o meno al potere imperiale del Gange, diedero vita a

straordinari complessi monastici, scavati in forma di insieme di grotte

nei banchi di roccia vulcanica che formano la penisola indiana.

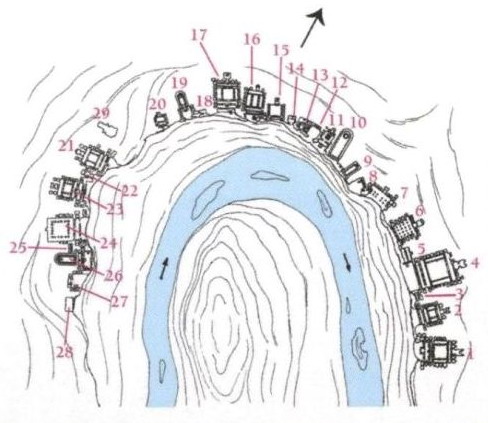

Nella

regione nord-occidentale dell'India, corrispondente allo stato di

Maharashtra avente per capitale Bombay, sorge lo straordinario complesso

sacro di Ajanta: in una valle rocciosa attraversata da un corso d'acqua,

il fianco semicircolare di una collina ospita una trentina di grotte

scavate nella pietra e disposte su più ordini. La datazione di questo

importante insediamento buddista è di difficile determinazione, dal

momento che il centro di culto fu attivo dal I secolo a.C. al VII d.C,

subendo nel corso dei secoli continue estensioni e abbellimenti.

Ajanta

si risvegliava da un sonno durato mille anni e fin dal primo momento fu

oggetto dei sentimenti più contraddittori che un'opera d'arte possa

suscitare. La squisita sensualità delle sue figure scandalizzò la

puritana società vittoriana, quando le prime riproduzioni furono

esposte al Crystal Palace di Londra. Ajanta

si risvegliava da un sonno durato mille anni e fin dal primo momento fu

oggetto dei sentimenti più contraddittori che un'opera d'arte possa

suscitare. La squisita sensualità delle sue figure scandalizzò la

puritana società vittoriana, quando le prime riproduzioni furono

esposte al Crystal Palace di Londra.

Negli

anni della lotta per l'indipendenza i dipinti di Ajanta divennero

un'arma politica destinata a risvegliare l'orgoglio del popolo indiano

per la propria tradizione culturale. Seguendo la campagna di

non-cooperazione voluta dal Mahatma Gandhi, gli studenti delle scuole

d'arte si rifiutarono di copiare le opere occidentali e preferirono

ispirarsi alle pitture e alle sculture di Ajanta. In breve tempo

assursero a capolavori dell'arte universale, paragonabili alle massime

espressioni dell'arte europea.

Il sito

archeologico è costituito da una serie di trenta grotte scavate a vari

livelli in un anfiteatro roccioso di 76 metri di altezza che si affaccia

sul letto del torrente Waghora. Ritenuto sacro da tempo immemorabile,

l'idilliaco luogo fu scelto dai monaci buddhisti per il ritiro durante

il periodo monsonico.

Le

grotte, un tempo collegate singolarmente al torrente da scale in pietra

o in legno e oggi raccordate le une alle altre da un camminamento in

cemento, si estendono per mezzo chilometro: la 9, la 10, la 19, la 26 e

la 29 sono chaitya, ovvero luoghi di culto, mentre le restanti

sono vihara o sangharama, cioè monasteri adibiti ad

abitazione.

I chaitya

sono riconoscibili dall'imponente facciata, dominata da un timpano che

include un'apertura a ferro di cavallo, il kudu, sovrastante il

portale d'ingresso, talvolta preceduto da un protiro sostenuto da due

colone. Sulla facciata dei chaitya più tardi compaiono figure

del Buddha in varie posizioni e di varie altezze, accompagnate da altri

personaggi buddhisti. L'interno è generalmente a pianta rettangolare,

con tre navate separate da colonne molto ravvicinate, la cui funzione è

puramente ornamentale. La navata centrale è di larghezza doppia,

absidata e con soffitto a carena rovesciata, mentre le laterali sono più

basse e con soffitto a mezza botte o piatto. Al centro dell'abside,

illuminato dalla luce che entra dal kudu, domina uno stupa

(reliquiario campaniforme la cui forma deriva da quella del tumulo

funerario eretto sui resti della cremazione del Buddha, in seguito

assurto a simbolo cosmico), attorno al quale avveniva la deambulazione

rituale, la pradakshina, effettuata tenendolo alla propria

destra.

I vihara

si articolano in una grande sala centrale a pilastri, coperta da un

soffitto piatto a cassettoni, sulla quali si affacciano su tre lati le

celle dei monaci, minuscoli vani scavati nella roccia viva. Talvolta

nella parete opposta a quella d'ingresso è inserita una cappella che

ospita lo stupa e - nei vihara più recenti - la figura

del Buddha. La sala è spesso preceduta da una veranda ipostila che si

apre sulla facciata mediante uno o tre ingressi, riccamente ornata con

decorazioni a intreccio che imitano gli intagli lignei.

Nei soffitti dei vihara

prevale l’aspetto decorativo, con motivi floreali e astratti, e

comparse solo episodiche di temi zoomorfi e umani. I vivaci colori e le

rigide geometrie dei soffitti suggeriscono la comparsa dei paradisi

celesti. Sulle pareti, invece, si estendono le composizioni ispirate

alle vicende terrene della vita di Buddha e soprattutto a innumerevoli jataka,

ossia le storie delle vite precedenti del Buddha Shakyamuni e degli

altri Illuminati che lo avevano preceduto.

Le

figure dei Buddha e dei Bodhisattva, in ossequio alla concezione

soprannaturale che presiede alla generazione delle icone religiose, non

venivano trattate in modo realistico, con giochi di luce e di ombre. Le

figure sacre, al contrario, emettono la propria luce, a stento contenuta

da sottili linee di contorno, e spiccano con forza come silhouettes

sulle tonalità scure degli sfondi. I giochi di chiaroscuro sono

limitati a modulazioni nei tratti del volto e anche gli occhi dei

personaggi, spesso socchiusi, ricordano stati di meditazione e sembrano

trattenere con difficoltà l’emanazione di arcane energie interiori

Alcune

figure del Buddha recano principesche corone, segno del carattere

universale del loro dominio. Non mancano poi i Nagaraja, i Re dei

serpenti e degli spiriti ctoni, accompagnati dalle loro consorti,

simboli delle antiche religioni e della conversione del mondo intero al

credo di Siddarta.

Le

figure sono atteggiate in pose morbide e flessuose, tipiche dell’arte

del periodo Gupta, con i corpi appena coperti da tessuti diafani,

immateriali, quasi a sottolineare il conforto della religione del Buddha

e la naturalezza della sua condizione illuminata; i temi narrativi

vertono intorno alla promessa dell’ottenimento del Nirvana,

l’annullamento individuale nell’assoluto, la più elevata meta

spirituale dei buddisti e soprattutto dei monaci che risiedevano nel

complesso.

Nell’interno,

attorno allo stupa e sui capitelli dei colonnati, si affacciano ancora

altre immagini del Buddha, forse riflessi degli infiniti Buddha preposti

agli infiniti mondi in cui, secondo i buddisti del Mahyana o Grande

Veicolo, si dilatava l’universo. In origine, le sculture delle

facciate, come quelle dell’interno, erano coperte di vivaci

policromie, una componente fondamentale dell’arte indiana di ogni

tempo. Mura, soffitti, pilastri compositi a figure geometriche

sovrapposte, centinature, nicchie e statue erano vivacizzate dagli

artisti tramite colori semplici ma contrastanti.

Le

grotte più recenti, scavate tra la fine del V e gli inizi del VI secolo

d.C., già anticipavano l’esuberanza figurativa degli sviluppi più

tardi dell’arte buddista e induista. Nelle facciate, il portico viene

sostituito da una più ambiziosa veranda che, con le sue ombre, funge da

spazio intermedia tra l’assoluto esterno e l’oscurità della grande

sala interna, che dà adito alle celle dei monaci e alla sala absidata

con il colonnato interno e lo stupa.

L’interno

comunica un’inedita impressione di vastità: le sue superfici sono ora

affollate di immagini di Buddha e Bodhisattva e, nella grotta 26, lo

stupa stesso si trasforma in una specie di facciata templare dalla

quale, tra fregi finemente scolpiti, si materializza la figura dello

stesso Buddha, seduto in trono. Dallo stupa si affaccia una serie di

ombrelli sovrapposti, simbolo della progressiva ascesi del fedele verso

il Nirvana, che sembrano sfondare la volta stessa della sala, percorsa

da una fitta trama di centinature che ne accentuano l’illusione di

sfondamento spaziale.

Nella

stessa grotta, si apre nella parete una grande scultura a sviluppo

orizzontale, rappresentante il Buddha Shakyamuni nel Prininirvana,

l’Ottenimento della salvezza. La scultura è un colosso lungo sette

metri, che il fedele, costretto nel corridoio, poteva vedere solo poco a

poco: quasi un’ammissione di umiltà da parte dello spettatore.

Nei

monasteri vengono ora scolpite celle e nicchie nelle quali le immagini

sacre ricorrono a profusione: da semplice luogo di raccoglimento,

meditazione e cult, il monastero si trasforma in una materializzazione

dei molti paradisi buddisti, dove il Buddha del Grande Veicolo insegnano

ai Bodhisattva e quindi ai fedeli, tramite il dharma,

le vie più opportune per il raggiungimento della salvezza. Molte delle

celle interne ai monasteri diventano veri e propri sacelli: siamo di

fronte a una dilatazione del ritualismo e delle pratiche devozionali.

Lo

scavo delle grotte di Ajanta si articolò in due grandi periodi: il

primo è collocabile fra il II e il I secolo a.C. e coincide con la

dominazione della dinastia Shatavahana e con la diffusione del Buddhismo

hinayana, o del "piccolo veicolo" (Grotte 8, 9, 10, 12, 13,

15); mentre il secondo, fiorito dopo una stasi di quattro secoli durante

la dinastia locale dei Vakataka, fedeli vassalli dei principi Gupta,

raggiunse l'apogeo nella seconda metà del V secolo d.C. e sono

ascrivibili all'ambito del Buddhismo mahayana o del "gran

veicolo".

Tale

datazione si basa su una serie di elementi: in primo luogo le iscrizioni

votive, piuttosto numerose; quindi la comparazione della statuaria e

della pittura con esempi affini già datati e l'osservazione dei

soggetti trattati, collegati all'evoluzione del buddhismo; infine,

l'analisi dell'ambiente raffigurato. Tale

datazione si basa su una serie di elementi: in primo luogo le iscrizioni

votive, piuttosto numerose; quindi la comparazione della statuaria e

della pittura con esempi affini già datati e l'osservazione dei

soggetti trattati, collegati all'evoluzione del buddhismo; infine,

l'analisi dell'ambiente raffigurato.

Dimenticate

per più di mille anni, le grotte di Ajanta furono riscoperte nel 1819

da John Smith, un soldato inglese del 28° Cavalleria, durante una

battuta di caccia alla tigre. I primi maldestri restauri, eseguiti nel

1875 con vernice gialla, si devono a Griffith, mentre lavori assai più

adeguati vennero condotti fra il 1930 e il 1955 sotto la direzione di

Yazdani, direttore del centro archeologico di Hyderabad, assistito da

due italiani, Orsini e Cecconi.

Alcuni

ambienti rimasti incompiuti permettono di comprendere il metodo di

scavo: il lavoro iniziava dall'alto e il primo elemento a essere

terminato era il soffitto. Si procedeva senza impalcature, asportando

progressivamente il materiale con il piccone e lasciando in loco i

blocchi che avrebbero poi costituito le colonne, elementi raffinatissimi

che potevano avere fino a sessantaquattro facce. Il pavimento veniva

realizzato per ultimo.

Più

gruppi di esecutori lavoravano contemporaneamente alle finiture, alla

stuccatura e alla pittura. La prima a essere ultimata era la facciata,

con l'eventuale veranda; seguivano il vestibolo, la sala principale, le

cappelle e le celle. Benché l'architettura e la statuaria rivestano

notevole importanza, le grotte di Ajanta sono famose soprattutto per le

loro pitture murali.

La

tecnica è desunta dalla grotta n. 4, ove gli affreschi non sono

terminati. L'esecuzione avveniva dopo che la parete rocciosa era stata

pareggiata con uno strato di 2 o 3 centimetri di terra mista a sabbia,

paglia tritata, fibre vegetali e talvolta peli di animali, il tutto

lasciato ruvido in modo da offrire maggiore presa allo strato

successivo, costituito da un impasto simile al primo, ma più fine. Il

terzo e ultimo supporto erano costituiti da un sottile velo di calce,

che serviva da intonaco ed era livellato con una spatola di legno.

La

sinopia era eseguita dapprima in polvere di ematite sullo strato umido,

quindi, dopo avere passato una mano di bianco, ripresa con il cinabro.

Si procedeva poi a campire le varie parti del disegno: è da notare che

i colori sono sempre ben delimitati e non sfumano mai fra loro, in un

tentativo di ricreare i volumi tridimensionali della scultura tramite un

modellato tonale che scurisce le parti "vicine" e tondeggianti

e schiarisce invece quelle più lisce e "lontane", con effetti

di rilievo.

I

colori fondamentali impiegati, tutti di derivazione minerale o vegetale,

erano cinque, rosso-ocra, nero-fumo, azzurro-lapislazzulo e bianco.

Infine, si accentuavano i contorni liberi in nero o rosso; eventuali

riprese erano eseguite a tempera a secco, purtroppo molto

deperibile. I

colori fondamentali impiegati, tutti di derivazione minerale o vegetale,

erano cinque, rosso-ocra, nero-fumo, azzurro-lapislazzulo e bianco.

Infine, si accentuavano i contorni liberi in nero o rosso; eventuali

riprese erano eseguite a tempera a secco, purtroppo molto

deperibile.

La

superficie veniva infine lucidata con un'agata o con un dente di

elefante, in modo che la pressione facesse affiorare l'umidità, carica

di particelle calcaree, dall'intonaco; questo sottile strato,

cristallizzandosi, dava all'insieme la lucentezza dello smalto.

I

soggetti più comuni degli affreschi di Ajanta sono scene ispirate ai Jataka,

i racconti delle vite precedenti del Buddha, inserite in un contesto che

illustra il vivere quotidiano dell'epoca, nella città e nei villaggi,

fra i ricchi e i poveri, in un campionario di abiti, gioielli, oggetti,

ambienti e personaggi di incredibile varietà, che costituisce una

preziosissima fonte di informazione ambientale e antropologica.

Attorno

al mondo umano si agita quello divino, popolato non solo dalle figure

del Buddha e dai bodhisattva, illuminati che restano nel mondo a

soccorrere l'umanità, ma da tutti quegli esseri mitologici che il

buddhismo eredita dal contesto indù: splendide ninfe e geni panciuti,

esseri in parte animali e divinità celesti. Il profano si accompagna al

sacro senza soluzione di continuità: il fascino del mondano sottolinea

così la grandezza della rinuncia monastica.

I

dipinti

nelle 30 grotte di Ajanta, sono una straordinaria testimonianza

artistica e religiosa. E, allo stesso tempo, sono cammei che forniscono

una vivida immagine degli usi e costumi nell'India all'epoca della

dinastia Gupta. Nelle più antiche, l'iconografia seguì i dettami della

scuola Hinayana - in cui il Buddha poteva essere rappresentato solo

mediante simboli - mentre in quelle dipinte più tardi a prendere il

sopravvento fu la più libertaria scuola Mahayana, e le vite del Buddha

vennero descritte in ogni dettaglio figurativo.

Sono

immagini bellissime, scene corali - di volta in volta serene, crudeli,

sensuali, a volte con sottintesi erotici - animate da un'infinità di

personaggi. Donne, uomini, demoni, creature dal volto umano e dal corpo

di uccello (yaksha), suonatori (gandharva) e danzatrici celesti

(apsara), insieme a fiori, frutti, alberi e animali.

In molte

delle grotte furono introdotti elementi architettonici e sculture che si

fondono alla perfezione con i dipinti, creando spazi di grande

suggestione. Notevole è anche il sincretismo iconografico delle

pitture, dato che, soprattutto nel IV e V secolo - quando Ajanta

ospitava stabilmente 200 monaci - a realizzarle furono in gran parte

maestranze indù.

Nel

1866 l

'artista inglese Robert Gill, che aveva trascorso 26 anni ad Ajanta per

riportare le pitture su carta, vide il suo lavoro andare perduto

nell'incendio del Chrystal Palace di Londra.

Dieci

anni dopo, un altro incendio divampato nel Victoria and Albert Museum

ridusse in cenere le fatiche del suo assistente. E produssero più danni

che benefici i primi, rozzi tentativi di restauro promossi nel 1920 dal

nizam di Hyderabad, che a quel tempo regnava sul territorio di Ajanta.

Oggi il sortilegio sembra terminato e l'opera di conservazione

dell'Archeological Survey of India sta dando ottimi frutti.

|