|

Nel cuore dell'isola di Giava si erge

il Borobudur, il più grande tempio buddhista del mondo. Fatto

costruire dalla dinastia dei Sailendra, probabilmente fra il 760 e

l'810 d.C., è situato in una pianura circondata da vulcani e

montagne, non lontano dalla costa che si affaccia sull'oceano

Indiano.

Rappresenta un'importante

testimonianza dei regni di Giava centrale, di cui mancano quasi del

tutto documenti scritti o altro materiale utile alla ricostruzione di

quel periodo. La presenza di questi imponenti luoghi di culto si può

spiegare infatti solo con l'esistenza di organizzazioni statuali in

grado di produrre un surplus di ricchezza così grande da giustificare

opere di tali dimensioni e impegno. Sappiamo che in quell'epoca alcune

dinastie si contendevano il dominio sul territorio di Giava centrale,

dove da secoli, grazie soprattutto allo sviluppo della tecnica di

coltivazione del riso in campi allagati (sawah), avevano preso forma

grandi insediamenti, organizzati in regni spesso in conflitto tra di

loro.

All'inizio della nostra era risalgono

le prime tracce di contatti con la cultura indiana; attraverso le

rotte commerciali marittime, infatti, gruppi di mercanti indiani

seguiti da individui appartenenti alle caste più elevate, tra i quali

dei Brahmani, erano giunti presso le corti dei regni dell'arcipelago

indonesiano, come quelle di Srivijaya e Sumatra e della regione di

Giava Centrale. E' soprattutto a livello delle corti, infatti, che

avviene una graduale diffusione delle religioni provenienti

dall'India: il buddhismo e l'induismo.

Tra la fine dell'VIII e l'inizio del

IX secolo la dinastia dei Sailendra (Signori della Montagna) di

religione buddhista, aveva probabilmente preso il sopravvento sui

gruppi rivali e governava su buona parte di Giava. E' in questo

periodo che prende corpo il Borodudur, luogo di culto del buddhismo

Mahayana che, oltre alla funzione religiosa, rappresenta un'occasione

di celebrazione dei sovrani di allora nel momento di massimo sviluppo

del regno.

La sua realizzazione richiese uno

sforzo immane considerando le tecniche allora disponibili; la

costruzione che poggia su una piccola collina è infatti costituita da

più di un milione di blocchi di pietra, ciascuno del peso di 100

chilogrammi che, trasportati faticosamente sul posto dal letto di un

vicino fiume, venivano tagliati, lavorati e decorati dagli artigiani.

Possiamo immaginare pertanto quanti uomini fossero coinvolti in questa

attività per un periodo di lavoro che si calcola intorno ai

trent'anni, compresi tra il 760 e l'830 d.C. Il regno dei Sailendra

doveva essere in un momento d grande splendore per potersi permettere

uno sforzo di tali proporzioni. Alcuni sostengono addirittura che le

oscure vicende che seguirono furono determinate proprio dall'eccessivo

sforzo prodotto in quegli anni, Infatti, alcuni decenni dopo il

termine dei lavori, l'intero territorio di Giava centrale cadde nella

più profonda oscurità e il nucleo propulsore della civiltà giavanese

si spostò verso la parte orientale dell'isola.

Non

si conosce ancora la ragione di questo abbandono e numerose sono le

ipotesi: un'eruzione vulcanica, un terremoto, una carestia, un insieme

di fattori, tra i quali poteva avere influito anche l'immane sforzo

prodotto per realizzare le grandi opere architettoniche di Giava

centrale, fra le quali il complesso induista di Prambanan.

Il

Borobodur stesso cadde nell'oblio e bisogna andare all'inizio del

XVIII secolo per ritrovare testimonianze locali della sua presenza. Ma

la vera riscoperta e valorizzazione del tempio è opera di un europeo,

sir Thomas Stamford Raffles, a quel tempo - i primi anni del XIX

secolo -, vice-governatore inglese in quella parte del mondo

normalmente controllata dagli olandesi, allora in grave difficoltà a

causa delle campagne napoleoniche e che per questo avevano di fatto

ceduto i controllo di quell'area agli inglesi.

Il

giovane Raffles, oltre che un efficiente funzionario, era una persona

di grande cultura, attratto dalle civiltà dei Paesi in cui operava.

Egli incaricò un esploratore militare, Colin MacKenzie, che aveva

trascorso diversi anni in India e che conosceva l'arte di ispirazione

buddhista e induista, di formare un gruppo di ricerca sui resti delle

civiltà antiche presenti nell'isola. Fu uno dei suoi membri, un

ingegnere olandese di nome H.C. Cornelius che, guidato da abitanti del

luogo, trovò nel 1814 le rovine del Borobudur.

Fu

necessario circa un mese e mezzo di lavoro con duecento uomini perché

il tempio fosse liberato dalla copertura vegetale che lo aveva

avvolto. I primi lavori di recupero terminarono con gli ultimi rilievi

intorno al 1870 ma, ironia della sorte, questo ritorno alla vita

determinò l'inizio della sua rovina. Infatti la vegetazione e la

cenere depositata da antiche eruzioni, oltre che nascondere la

costruzione, l'avevano protetta dagli agenti atmosferici e pertanto

quando sole, pioggia, vento e sbalzi i temperatura ricominciarono a

infierire sull'edificio, questo iniziò a deteriorarsi soprattutto per

il pessimo drenaggio dell'acqua che, nella stagione delle piogge,

cadeva copiosa.

Nel 1900

venne nominata una commissione per la conservazione del sito, a capo

della quale venne posto l'ingegnere Thadeus Van Erp. Van Erp si trovò

subito di fronte a una gravissima urgenza: nel 1907, dopo sette mesi

di scavo, si rese conto che i muri perimetrali rischiavano di cedere e

l'intera struttura minacciava di afflosciarsi su sé stessa; non esitò

quindi a stendere una colata di cemento sul pavimento della galleria

per assestarlo. Attorno al plinto fu necessario porre una cinta di

contenimento in pietra per rafforzarlo, che ancor oggi impedisce la

contemplazione del livello inferiore dei bassorilievi.

Nei primi anni sessanta la ripresa del restauro, resa

necessaria da infiltrazioni d'acqua che rischiavano di far collassare

la struttura, fu impedita da due terremoti. Nel 1973 un'associazione

di ventisette nazioni, il governo dell'Indonesia, l'Unesco e qualche

mecenate privato si lanciarono in un restauro decennale del costo di

25 milioni di dollari, uno sforzo pari allo spostamento di Abu Simbel

nel 1966 dalle piene della diga di Assuan.

Circa

un milione di pietre dell'edificio venne rimosso, alcune di esse

furono trattate e rimodellate, tutte infine vennero riposizionate

nell'ordine precedente. Grazie a questa operazione fu possibile

attivare vari accorgimenti per risolvere il problema delle

infiltrazioni d'acqua e così oggi l'intera costruzione del Borobudur

si presenta completamente restaurata nella sua magnificenza. Circa

un milione di pietre dell'edificio venne rimosso, alcune di esse

furono trattate e rimodellate, tutte infine vennero riposizionate

nell'ordine precedente. Grazie a questa operazione fu possibile

attivare vari accorgimenti per risolvere il problema delle

infiltrazioni d'acqua e così oggi l'intera costruzione del Borobudur

si presenta completamente restaurata nella sua magnificenza.

Ogni

anno più di un milione di visitatori si recano ad ammirarla, tra

questi ben pochi sono pellegrini buddhisti, i più sono individui

attratti dalla bellezza e dalla magia della costruzione intesa come

opera d'arte e come testimonianza di un passato di cui poco si

conosce, ma anche affascinati dalla profonda religiosità per pervade

i luogo.

Borobudur è spesso tradotto come "tempio sul

colle", ma il termine vale in realtà come abbreviazione di

Bhumisan Brabadura, "la montagna ineffabile dell'accumulazione

delle virtù": Borobudur intendeva cioè echeggiare una montagna

- non una qualsiasi, bensì una montagna di iniziazione, che proponeva

un itinerario di formazione dal molteplice all'uno. Lo stupa di

dimensioni inusitate si propone come una replica dell'universo secondo

la visione cosmogonica del buddhismo mahayana: il Borobudur è un

esempio di mandala tridimensionale.

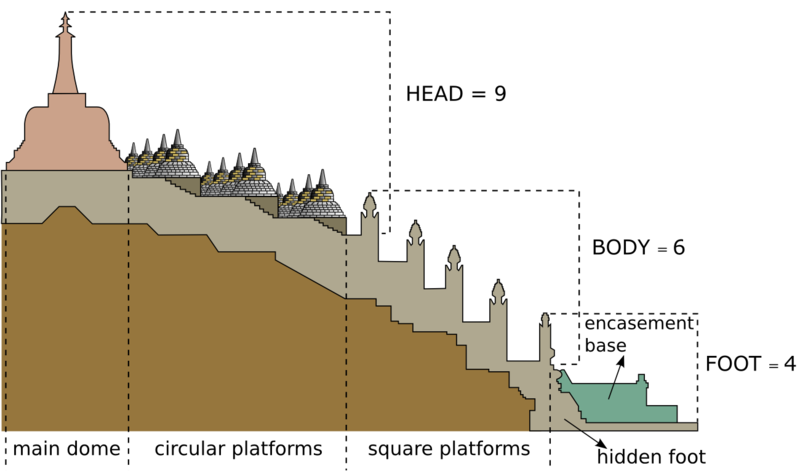

Tale microcosmo è organizzato su tre registri decorativi:

il primo, kàmadhatu, la "sfera dell'amore fisico",

rappresenta il mondo del desiderio influenzato da impulsi negativi, ed

è un livello in parte interrato; quello mediano, rupadhatu, la

"sfera della forma", raffigura uno stato esistenziale, più

che uno spazio geografico, ove l'uomo arriva a controllare gli istinti

negativi e cavalca quelli positivi; il registro superno celebra un

mondo in cui l'uomo non è più legato a desideri fisici.

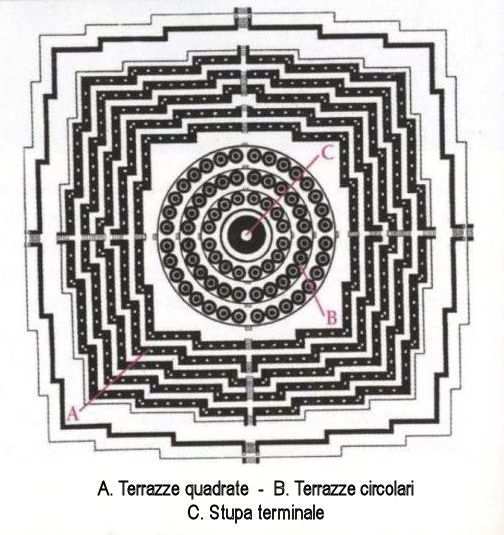

Osservato

dall'alto il Borobudur ci appare come un immenso mandala, insieme di

forme geometriche che delimitano un territorio sacro, che dal centro

in cui vi è la parte più importante, si sviluppa in aree sempre più

ampie, geometricamente delimitate con precisi riferimenti ai quattro

punti cardinali.

La

forma di buddhismo che si propagò a Giava fu prevalentemente quella Mahayana

o del Grande Veicolo, la forma quindi della grande compassione, più

aperta ai percorsi individuali che i fedeli potevano intraprendere

anche nel corso di una sola vita verso il Nirvana, l'interruzione del

ciclo delle reincarnazioni. Sappiamo inoltre che nel periodo compreso

fra i secoli VII e XIV, grande diffusione ebbero anche forme

esoteriche, fra le quali il tantrismo, che attraverso riti e pratiche

di vario genere consentiva percorsi più rapidi verso l'illuminazione

e il Nirvana. In questo contesto va inteso il Borobudur che bene

esprime queste concezioni del buddhismo.

Il

tempio è costituito da quattro terrazze quadrate e tre circolari,

sormontate dal piccolo stupa terminale. Nella sua pradakshina,

la circoambulazone rituale in senso orario, il pellegrino doveva

percorrere le gallerie delle prime quattro terrazze riccamente

decorate con pannelli sia verso il lato interno, sia sulla balaustra.

Essendo la prima galleria abbellita con quattro serie di pannelli e le

successive con due ciascuna, il pellegrino doveva percorrerle dieci

volte, osservando e apprendendo quanto rappresentato nei bassorilievi

per poter accedere alle terrazze circolari superiori.

Secondo

il simbolismo cosmico del buddhismo Mahayana, al centro

dell'universo vi è la Montagna Sacra, il monte Meru, intorno al quale

ruotano mondi, cieli e mari. Il percorso verso l'illuminazione

corrisponde metaforicamente all'ascesa della montagna quale viene

inteso il Borobudur. La base del tempio rappresenta il mondo della

materia, della forma, della sfera dei desideri e delle sofferenze

della vita: il Karmadhatu.

Le

pareti della base, che misurano 113 metri per lato, appaiono oggi

quasi completamente prive di decorazioni infatti, per ragioni ancora

non del tutto chiare, i circa 160 pannelli che vi sono stati

realizzati sono stati coperti da un muro e sono giunti a nostra

conoscenza soltanto nel 1885. Le

pareti della base, che misurano 113 metri per lato, appaiono oggi

quasi completamente prive di decorazioni infatti, per ragioni ancora

non del tutto chiare, i circa 160 pannelli che vi sono stati

realizzati sono stati coperti da un muro e sono giunti a nostra

conoscenza soltanto nel 1885.

Qualunque

fosse il motivo, una maggiore stabilità dell'edificio o il desiderio

di nascondere ai religiosi la parte riguardante la sfera dei desideri

e delle passioni terrene, vi era infatti una parete protettiva intorno

alla base; questa, dopo essere stata smantellata per consentirne una

documentazione fotografica, è stata ricostruita e oggi solo quattro

pannelli sono stati lasciati scoperti per renderli visibili.

Vi

sono riportate scene tratte da un testo buddhista, il Mahakarmavibbangga,

su paradiso e inferno, peccati e pene, buone azioni e premi.

Nel

mezzo di ogni lato della base una stretta scala consente l'accesso

alla terrazza superiore; per un corretto percorso si deve accedere dal

lato orientale, il più sacro. Osservato dall'esterno, il tempio non

rivela alcun bassorilievo, ma numerose statue del Buddha; appare come

un immenso stupa. Lo stupa è impenetrabile come il Borobudur, che

sappiamo essere adagiato su una collina, privo

di parti interne. Per accedere agli insegnamenti rappresentati nei

pannelli, è però necessario entrare nelle gallerie superiori. E'

quindi una costruzione molto particolare, inaccessibile a prima vista

dall'esterno, chiusa per chi non desideri entrare nelle gallerie per

appendere gli insegnamenti e quindi procedere nel suo percorso di salvazione.

Per seguire tutte le metope nell'ordine corretto, occorre

partire dalla scalinata sud della facciata est, tenendo l'edificio

alla propria destra e girando verso destra in senso orario, seguendo

cioè il corso del sole. Tale attività prende infatti il nome di pradaksinàpatha, "camminata verso sud", e nella cultura

indiana è un atto di devozione nei confronti dell'oggetto attorno al

quale si gira. Alla fine del percorso si saranno compiute ben dieci

circumdeambulazioni attorno allo stupa, per un totale di cinque

chilometri di percorso e 2500 metri quadrati di bassorilievi,

distribuiti in 1460 metope di due metri ciascuna.

Ogni

terrazzamento è circondato da patii scoperti, con registri di

bassorilievi. Le scene rappresentate nei terrazzamenti inferiori sono

più mondane e hanno un intento didattico-morale; più si sale più la

narrazione si rarefa per lasciare posto a una rappresentazione

statica, ieratica, epifanica della figura del Buddha. I pannelli delle

terrazze inferiori sono fonti preziose per gli oggetti della vita

quotidiana a cavallo fra l'VIII e il IX secolo a Giava: edifici, navi,

armi, strumenti musicali, utensili.

Probabilmente, tutti i bassorilievi erano stuccati e

colorati; ancora oggi riportano screziature di colore, dovute però a

muschi e licheni che, complice il clima, si adagiano sulla loro

superficie sfalsando un poco la percezione dei bassorilievi. I

contorni dei rilievi sono rotondi, pieni, in accordo con il canone

dell'arte indiana classica Gupta.

I percorsi sono organizzati in gallerie larghe due metri

che invitano alla meditazione. La

prima galleria presenta un perimetro più ridotto - 88 metri per lato

- della base, nella quale è contenuta e così è per quelle dei livelli

superiori, ugualmente ridotte in modo progressivo. Le quattro terrazze

quadrate rappresentano il Rupadhatu, la forma fisica del

Buddha: percorrendole, il pellegrino ha già imboccato la via verso il

Nirvana, si trova nella fase di crescita interiore in cui deve

apprendere gli insegnamenti, ma ha già cominciato il suo distacco

dalla vita materiale quale viene rappresentata nella base. I percorsi sono organizzati in gallerie larghe due metri

che invitano alla meditazione. La

prima galleria presenta un perimetro più ridotto - 88 metri per lato

- della base, nella quale è contenuta e così è per quelle dei livelli

superiori, ugualmente ridotte in modo progressivo. Le quattro terrazze

quadrate rappresentano il Rupadhatu, la forma fisica del

Buddha: percorrendole, il pellegrino ha già imboccato la via verso il

Nirvana, si trova nella fase di crescita interiore in cui deve

apprendere gli insegnamenti, ma ha già cominciato il suo distacco

dalla vita materiale quale viene rappresentata nella base.

Solo

percorrendo tutte e quattro le gallerie nella maniera corretta, può

accedere all'ultimo livello: quello dell'Arupadhatu, cioè

della non forma. Qui vi sono le tre terrazze circolari con una serie

di stupa disposti in modo concentrico contenenti statue del

Buddha che si vedono attraverso piccole aperture di forma geometrica.

Non vi è alcuna rappresentazione iconografica, la fase

dell'apprendimento è terminata e si può giungere così all'ultimo

grande stupa centrale che è impenetrabile. L'ascesa al monte

Meru è conclusa: si è nello stato della non forma,

nell'annullamento.

Il

Borobudur è quindi una costruzione dai molteplici significati, la cui

struttura risulta assai complessa. Può essere vissuto in diversi

modi: apprezzato per la sua bellezza, per il valore artistico delle

sue decorazioni oppure come testimonianza storica di un passato

glorioso di cui si sono smarrite le tracce. Il suo senso più profondo

va però letto in questa triplice immagine di stupa, monte Meru

e mandala, tre aspetti di uno stesso percorso che, nelle

intenzioni dei costruttori, doveva probabilmente consentire ai

pellegrini di illuminarsi, di avvicinare il proprio spirito al Buddha.

Dall'aereo, il tempio sembra un loto pronto a sbocciare che

galleggia sul terreno. Ed è più di un'impressione, perché

probabilmente tutt'attorno, un millennio fa, si stendeva un lago: i

geologi hanno infatti verificato che tutti i villaggi circostanti,

compresi i templi Pawon e Mendut che sorgono nella medesima area, si

attestano a 235 metri sul livello del mare.

Il solo terrapieno di pietre che avvolge il plinto ha un

volume di 11.600 metri cubi; affollano il perimetro delle terrazze un

centinaio di doccioni per il drenaggio dell'acqua; il Buddha è celebrato in cinquecentoquattro statue alte non

meno di un metro e mezzo nel terrazzamento mediano, il rupadhatu. Ogni

faccia accampa novantadue stupa con un Dhyani Buddha all'interno,

atteggiato in un mudra diverso a segnalare i punti cardinali, cinque

nella tradizione indiana: indica l'est con il bhumisparsa mudra (il

mudra della "chiamata a testimonianza della Terra"); il sud

con il gesto della benedizione; l'ovest con il mudra della

meditazione; il nord con il mudra del "non aver paura"; il

centro se sfoggia il gesto dell'insegnamento.

Il tempio di Borobudur misura 123 metri di base e si ergeva

originariamente per quarantadue metri di altezza; oggi, parzialmente

infossato, non supera i 31,5. Con i suoi 55.000 metri cubi di pietra,

pari a un milione di pezzi da un quintale, non solo si pone per

dimensioni al livello dei complessi di Pagan in Birmania e di Angkor

in Cambogia, ma è in assoluto il monumento antico più grande dell'emisfero australe, una testimonianza dell'ineguagliabile bacino

di forza lavoro su cui i Sailendra poterono contare.

I

BASSORILIEVI - I bassorilievi narrano la storia del Buddha

divisa in vari passaggi:

-

Il karma (Karmavibhangga)

- Questa serie di bassorilievi illustra il Karma, le sue

caratteristiche e la sua natura, vale a dire il rapporto di

causa-effetto secondo cui una buona azione porta dei benefici nelle

vite future mentre una cattiva azione avrà effetti sicuramente

negativi per le vite future di chi la esegue, questi bassorilievi

illustrano quali sono le azioni migliori e quali le peggiori. In

sostanza questa parte del tempio è una specie di "manuale"

sul Karma.

-

La nascita del Buddha (Lalitavistara)

- E' la storia della gravidanza della Regina Maya, moglie del re

Suddhodana, e dell'attesa per la nascita dell'erede al trono da parte

degli esseri viventi sulla terra e da parte delle creature superiori,

la storia prosegue con la cronaca della nascita del piccolo e con i

suoi primi anni di vita fino a quando decide di intraprendere il suo

viaggio. La storia continua nella sezione successiva della sequenza di

bassorilievi del tempio.

-

La storia del principe Siddharta (Jataka) e altre leggendarie persone

(Avadana) - E' la storia

del principe Siddharta e di altri importanti personaggi della storia e

della religione buddhista.

-

Sudhana cerca la verità finale (Gandavyuha)

- Durante la sua ricerca, Sudhana si reca da non meno di 30 saggi, ma

nessuno di questi riesce a soddisfare appieno la sua sete di sapere.

Nel suo viaggio Sudhana incontra Supratisthita, Muktaka, Saradhvaja

(un eremita), Upasika, Bhismottaranirghosa (un brahmino), Jayosmayatna,

Maitrayani (una principessa), Sudarsana (un eremita), Indriyesvara (un

ragazzo), Upasika Prabhuta, Ratnachuda, King Anala, il dio Siva

Mahadeva, Maya, Maitreya e di nuovo Manjusri. Ognuno di questi

incontri ha permesso a Sudhana di apprendere qualcosa di nuovo. Questi

incontri sono narrati nella terza galleria. Dopo l'ultimo incontro con

Manjusri, Sudhana va a casa di Bodhisattva Samantabhadra. Tutta la

quarta galleria è dedicata agli insegnamenti di Samantabhadra. La

storia finisce quando Sudhana apprende la suprema conoscenza e la

verità finale.

|