TACHARA

- Così

chiamato dall'iscrizione presente su un montante della sua porta sud, il

Tachara, o Palazzo di Dario, si trova a sud dell'Apadana. Si tratta

dell'unico palazzo ad avere accesso da sud tramite un portico.

L'ingresso del palazzo era in origine da questo lato a mezzo di una

doppia scalinata. Costruito da Dario I, il palazzo è stato poi

completato da Serse I, e ampliato poi da Artaserse III,

che aggiunge una seconda scala ad Occidente. Questo nuovo ingresso creò

un'asimmetria inedita. Abbigliamento dei personaggi medi e arachosi,

sono diversi da quelli di altre scale precedenti, il che suggerisce un

cambio nella moda, e rafforza l'idea che sia stata costruita

successivamente.

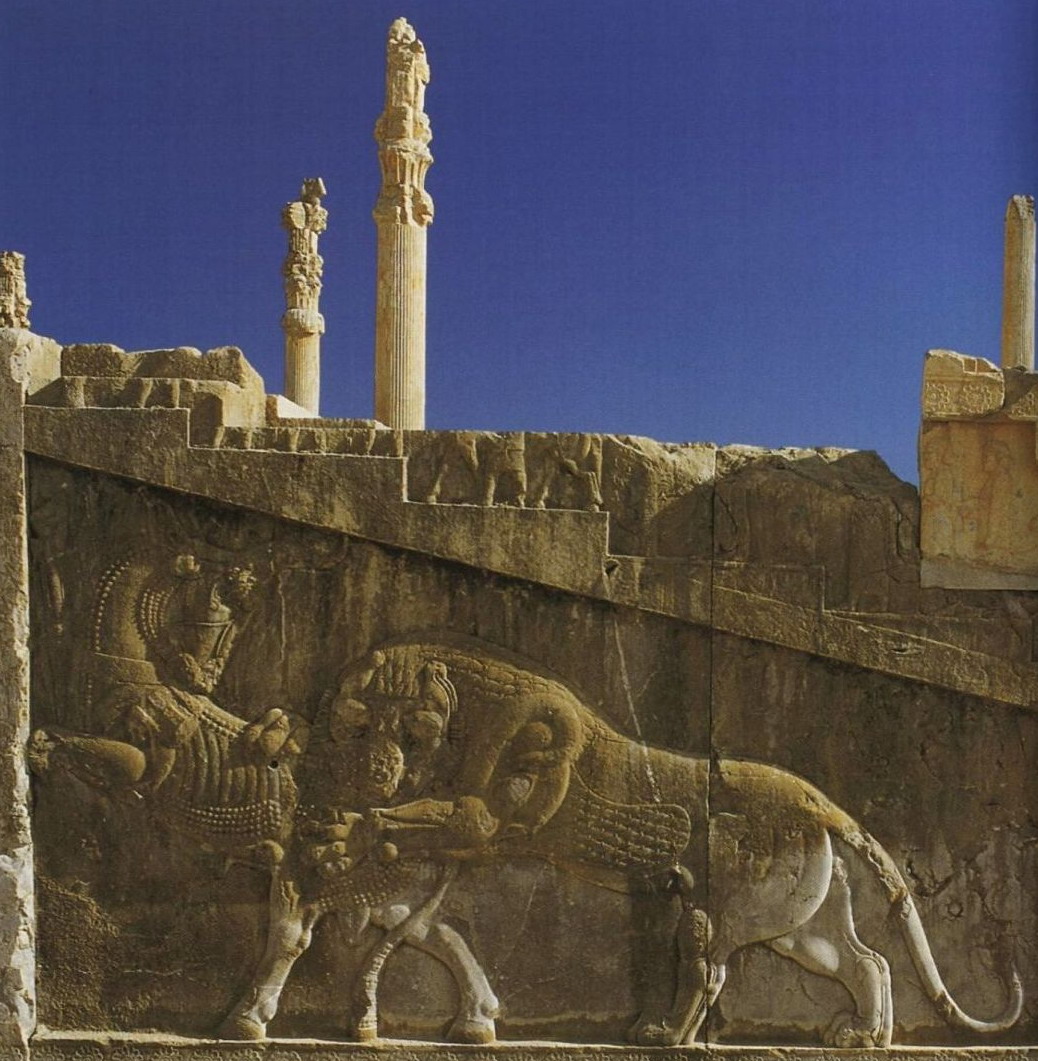

Le

decorazioni della scalinata sud presentano dei simboli di Norouz:

un leone che divora un toro. Le parti ascendenti rappresentano dei medi

e arachosi che portano animali, barattoli e bottiglie. Questi sono

probabilmente sacerdoti provenienti da luoghi sacri zoroastriani, come

il lago

di Urmia in Media e

il Lago

di Helmand in Arachosia,

che portano oggetti necessari per le cerimonie.

Il pannello centrale mostra due gruppi di nuove guardie e tre pannelli

con iscrizione trilingue di Serse II, indicante che il palazzo fu

costruito da suo padre; il tutto è sormontato dal disco alato, simbolo

o di Ahuramazda o della gloria reale, fiancheggiato da due sfingi.

L'ingresso

al palazzo avviene attraverso una sala sulla cui porta vi è un

bassorilievo rappresentante delle guardie. Questa sala è seguita da

un'altra apertura che da nella sala principale; sugli stipiti della

porta c'è un bassorilievo del re che combatte contro il male sotto

forma di un animale. Questo tema si declina anche su altre porte del

palazzo, nel Palazzo delle 100 colonne, e nell'harem. La figura del male

a volte è simboleggiata da un leone, un toro o da un animale chimerico.

Il tipo di figura può essere legata alla funzione della parte in

questione, o con riferimento a carte astrologiche.

Una

porta si apre sulla sala da bagno reale ed è decorata con bassorilievo

che mostra un re abbigliato per una cerimonia e seguito da due servi in

possesso di un ombrello e uno scacciamosche.

Il re è coronato, vestito con un ricco abito decorato con pietre e

monete preziose. Indossa anche bracciali e gioielli appesi alla barba

intrecciata.

Un altro bassorilievo mostra, probabilmente, un eunuco, unica

rappresentazione imberbe del sito. Egli porta una bottiglia di unguento

e un asciugamano. La circolazione dell'acqua era fornita da un canale

coperto e interrato che passava nel mezzo della sala. Si possono

osservare i resti di cemento rosso che costeggiavano il pavimento del

bagno.

Iscrizioni incise del periodo islamico si trovano sugli stipiti del

palazzo.

Il

palazzo ha anche altre due sale più piccole situate ai lati. Il portico

a sud si apre in un cortile circondato da altri palazzi. Sull'architrave di

ogni porta e finestra è incisa una curiosa scritta:

Dario

il grande re, il re dei re, il re dei popoli, il figlio di Vistaspa,

l'Achemenide, che fece Tachara.

Tuttavia,

non è certo che questa frase, il cui significato esatto non è noto, si

riferisca all'edificio stesso: infatti, sono state trovate basi di

colonne, in altre parti di Persepoli, con iscrizioni di Serse che

dicono:

Sono

Serse, il grande re, il re dei re, il re del popolo, il re su questa

terra, il figlio del re Dario, l'achemenide.

Il re Serse dichiara: Ho costruito questo Tachara.

TRIPYLON

-

Prendendo

il nome dai suoi tre ingressi, il Tripylon o sala delle udienze di

Serse, o Palazzo centrale, è un piccolo palazzo nel centro di

Persepoli, che probabilmente serviva come accesso al palazzo di Serse.

Risulta accessibile a nord da una scala intagliata con bassorilievi che

mostrano principalmente guardie medie e persiane. Altri rilievi

rappresentano nobili e cortigiani che si recano ad un banchetto. Le

scale sud del Tripylon si trova al Museo

Nazionale dell'Iran di Teheran.

Un corridoio si apre ad est su una porta decorata con un bassorilievo

mostrante:

-

Sopra,

Dario sul suo trono con il principe ereditario Serse, al riparo sotto un

baldacchino ornato di simboli divini, tori, leoni e ghiande; il re e il

principe tendono in mano delle foglie di palma, simboli di fertilità;

-

In

basso, emissari delle ventotto nazioni che costituivano l'impero

persiano.

Questo

bassorilievo si riferisce chiaramente alla volontà di Serse di nominare

Dario come suo legittimo successore al trono.

PALAZZO

HADISH -

L'Hadish,

o Palazzo di Serse, si trova a sud del Tripylon; è costruito su un

piano simile al Tachara ma

due volte più grande. La sua sala centrale era costituita da trentasei

colonne di pietra e legno. Queste erano realizzate con tronchi di alberi

di grandi dimensioni e di grande diametro, dei quali non resta più

nulla.

È circondato ad est e ad ovest da piccole stanze e corridoi, e

sulle porte vi sono dei bassorilievi. Sono rappresentate processioni

reali con Serse I accompagnato da servitori che sostengono un

baldacchino. La parte meridionale del palazzo è composta da

appartamenti la cui funzione è controversa: una volta descritti come

quelli della regina, nel ventunesimo secolo sono considerati dei negozi

o appendici del Tesoro.

È circondato ad est e ad ovest da piccole stanze e corridoi, e

sulle porte vi sono dei bassorilievi. Sono rappresentate processioni

reali con Serse I accompagnato da servitori che sostengono un

baldacchino. La parte meridionale del palazzo è composta da

appartamenti la cui funzione è controversa: una volta descritti come

quelli della regina, nel ventunesimo secolo sono considerati dei negozi

o appendici del Tesoro.

L'accesso all'Hadish avviene tramite una scalinata monumentale, ad

Oriente, con rampe doppie divergenti e convergenti, e una scala più

piccola a rampe convergenti ad Occidente; entrambe hanno lo stesso

arredamento come le scale a sud del Tachara: tori e leoni, guardie

persiane, disco alato e sfingi.

Hadish è

un'antica parola persiana che appare su un'iscrizione trilingue in

quattro copie sotto il portico e la scalinata: significa

"palazzo". Gli archeologi citano questo palazzo con il nome di Hadish,

ma il nome originale non è noto. L'assegnazione a Serse è certa in

quanto oltre a queste quattro iscrizioni, aveva inciso il suo nome e il

suo titolo non meno di quattordici altre volte.

PALAZZO

DELLE 100 COLONNE -

Il

palazzo delle 100 colonne o anche Sala del Trono, ha una forma quadrata

con lati di 70 metri: è il più grande dei palazzi di Persepoli. In

occasione del suo primo scavo parziale, emerse che era coperto da uno

strato di terra e di ceneri di cedro

del Libano di

più di tre metri di spessore. Gravemente danneggiati dal fuoco, solo le

basi delle colonne e gli stipiti sono sopravvissuti.

Due

tori colossali costituiscono le basi delle colonne principali, alte 18

metri, che sostenevano il tetto del portico d'ingresso, a nord del

palazzo. L'ingresso avveniva attraverso una porta riccamente decorata

con bassorilievi.

Tra queste rappresentazioni, si descrive l'ordine

delle cose, mostrato da cima a fondo: Ahuramazda, il re sul suo trono,

poi diverse file di soldati che lo sostengono. Il re detiene quindi il

suo potere, che gli proviene da Ahuramazda che lo protegge, e controlla

l'esercito che porta il suo potere.

Il

palazzo è decorato con numerosi bassorilievi in perfetto stato di

conservazione, che rappresentano tori, leoni, fiori e ghiande.

La

porta meridionale del palazzo presenta dei bassorilievi completamente

diversi. Essi simboleggiano il sostegno dato al re dalle diverse nazioni

che compongono l'impero. I soldati dei cinque ranghi inferiori infatti

appartengono a molte nazioni, riconoscibili dai loro berretti, uniformi

e armi. Rivolto verso l'edificio del Tesoro, questo messaggio è

piuttosto dedicato ai servi e ricorda loro che la ricchezza che passa

attraverso questa porta serve alla coesione dell'impero. Le tavolette

cuneiformi che dettagliano gli archivi dei tributi, danno una panoramica

delle ricchezze che sono passate attraverso queste porte.

Se

i bassorilievi degli ingressi nord e sud del palazzo riguardano in primo

luogo l'affermazione della regalità, quelli della parte orientale e

occidentale hanno, come gli altri palazzi, scene eroiche di lotta contro

il male.

TESORO

-

Costruito

da Dario

il Grande,

è costituito da una serie di camere situate nell'angolo sud-est della

terrazza, che si estende su una superficie di 10.000 m². Il tesoro

comprende due sale più importanti il cui tetto era sostenuto

rispettivamente da 100 e 99 colonne di legno.

Sono state ritrovate delle tavolette di legno e d'argilla, che

specificano l'ammontare dei salari e dei benefici pagati ai lavoratori

che costruirono il sito.

Secondo Plutarco,

10.000 muli e 5.000 cammelli furono necessari a Alessandro

Magno per

trasportare il tesoro di Persepoli.

Secondo quanto indicato in alcune tavolette, 1.348 persone

lavorarono alla Sala del tesoro nel 467

a.C.

Il

Tesoro venne più volte ricostruito e modificato. Diverse iscrizioni

sono state trovate sui blocchi massicci di diorite,

menzionanti re Dario.

Sono stati inoltre ritrovati due bassorilievi, uno dei quali proviene

dalla scala nord dell'Apadana. Quest'ultimo è ora al Museo

Nazionale dell'Iran e

rappresenta il re, probabilmente Serse

I (o

il padre Dario

I)

sul trono. Il re riceve un ufficiale medio inclinato in avanti mentre

porta la mano destra alle labbra in segno di rispetto. Potrebbe essere

un tribuno, un comandante di 1.000 guardie, o un governatore del

Tesoro (o Ganzabara). Il principe ereditario e un

nobile persiano si trovano in piedi dietro al sovrano. Due portatori di incenso sono

tra il re e i dignitari.

Durante

gli scavi, questo edificio è stato subito identificato come il Tesoro,

perché nonostante la sua vasta area, l'accesso è costituito solo da

due piccole porte strette.

GUARNIGIONE

E SALA DELLE 32 COLONNE -

Sul

versante est del complesso, tra il Palazzo delle 100 colonne e la

montagna, si trovavano diverse sale che costituivano il quartiere dei

servitori e dei soldati, la cancelleria e gli uffici.

Sono state

ritrovate più di 30.000 tavolette di argilla e frammenti di esse,

in lingua

elamica.

Secondo Quinto

Curzio Rufo e Diodoro

Siculo,

Alessandro lasciò sul posto 3.000 uomini, cosa che dà l'idea

della capacità della guarnigione di Persepoli.

A nord di queste caserme, si trovano i resti di una sala costituita da

32 colonne, la cui funzione non è nota.

GINECEO

E MUSEO - L'accesso

al gineceo,

erroneamente chiamato harem,

avviene dalla porta sud del palazzo delle cento colonne. L'edificio ha

una forma di "L", la cui ala principale ha un orientamento

nord-sud. Il suo centro è composto da una sala con colonnati, aperta a

nord su un cortile con un portico. La sala aveva quattro ingressi, le

cui porte erano decorate con bassorilievi. Quelli laterali mostrano

ancora scene di lotta eroica ricordando quelle dello Tachara o palazzo

delle 100 colonne. Il re è infatti mostrato alle prese con un animale

chimerico (leone-toro cornuto e alato, collo corbino e coda di

scorpione) che potrebbe essere una rappresentazione di Ahriman,

divinità malvagia. L'eroe affonda la spada nel ventre della bestia che

gli sta di fronte. Il bassorilievo a sud mostra Serse I, seguito dai

servi, in una scena identica a quella del palazzo Hadish. La parte

meridionale dell'ala e l'altra ala che si estende ad Occidente

presentano una serie di venticinque appartamenti ipostili con sedici

colonne ciascuno. L'edificio dispone anche di due scale che lo collegano

con l'Hadish, e due cortili che potrebbero corrispondere ai giardini

chiusi.

Non

è certo che il gineceo potesse essere un luogo di residenza delle

donne. Secondo alcuni, la sezione centrale avrebbe potuto essere

destinata alla regina e al suo seguito. Altri credono che le donne

vivevano al di fuori delle mura.

La funzione dell'edificio rimane controversa. La presenza di

bassorilievi elaborati, così come la sua posizione a livello elevato

evoca un edificio con una funzione importante. Al contrario, le sue

dimensioni e la posizione, suggeriscono piuttosto una funzione

amministrativa.

Difatti, è probabile che il nome di gineceo sia erroneo, come quello di

harem: i ricercatori occidentali hanno proiettato la loro visione di

harem Ottomano sulla

Persia achemenide, ma ciò non ha senso.

Il

gineceo venne scavato e parzialmente restaurato da Herzfeld in

un processo di anastilosi.

Ricostruì diverse sale che usò come laboratori di restauro e per la

presentazione dei pezzi trovati nel complesso. Parte del gineceo venne

trasformata in museo.

Il

museo presenta una grande varietà di oggetti trovati in loco:

ceramiche,

piatti e bicchieri di terra cotta, piastrelle in ceramica;

monete

d'epoca;

utensili

di ogni genere: da muratura, da taglio, da cucina, da macellaio e altri;

ferramenta,

punte di lancia e frecce, frammenti o ornamenti metallici, perni

metallici;

resti

di stoffa e di legno componente della struttura;

finimenti

per cavalli;

tavolette

incise.Sono state trovate anche monete di periodi successivi (sassanidi e arabi),

precedenti, e persino preistorici..

L'ampia

varietà di elementi appartenenti agli usi di tutti i giorni, è molto

importante per avere un'idea della vita in quel periodo. Inoltre, alcune

parti delle rappresentazioni pittoriche (mascelle, lance) danno un'idea

della completezza del lavoro dei lavoratori che le scolpirono.

ALTRE

COSTRUZIONI -

Un

palazzo sembra sia stato costruito in un angolo sud-occidentale della

terrazza, appartenente ad Artaserse I.

Le rovine, però, non corrispondono al palazzo, ma ad un palazzo

residenziale post-achemenide chiamato H. Delle sculture dotate di corna

sono state collocate vicino al muro della terrazza, figure delle quali

non si conosce la funzione; sono state trovate sepolte ai piedi della

terrazza.

Un'altra

struttura chiamata palazzo G si trova a nord dell'Hadish, corrispondente

anch'essa a una costruzione post-achemenide. Sembra sia stata realizzata

sul sito di una struttura distrutta che potrebbe essere stato il palazzo

di Artaserse

III.

Allo stesso modo, i resti di un edificio chiamato Palazzo D sono stati

trovati ad oriente dell'Hadish. Come i precedenti, era stato costruito

dopo la fine della dinastia achemenide riutilizzando detriti e ornamenti

presenti tra le rovine della terrazza.

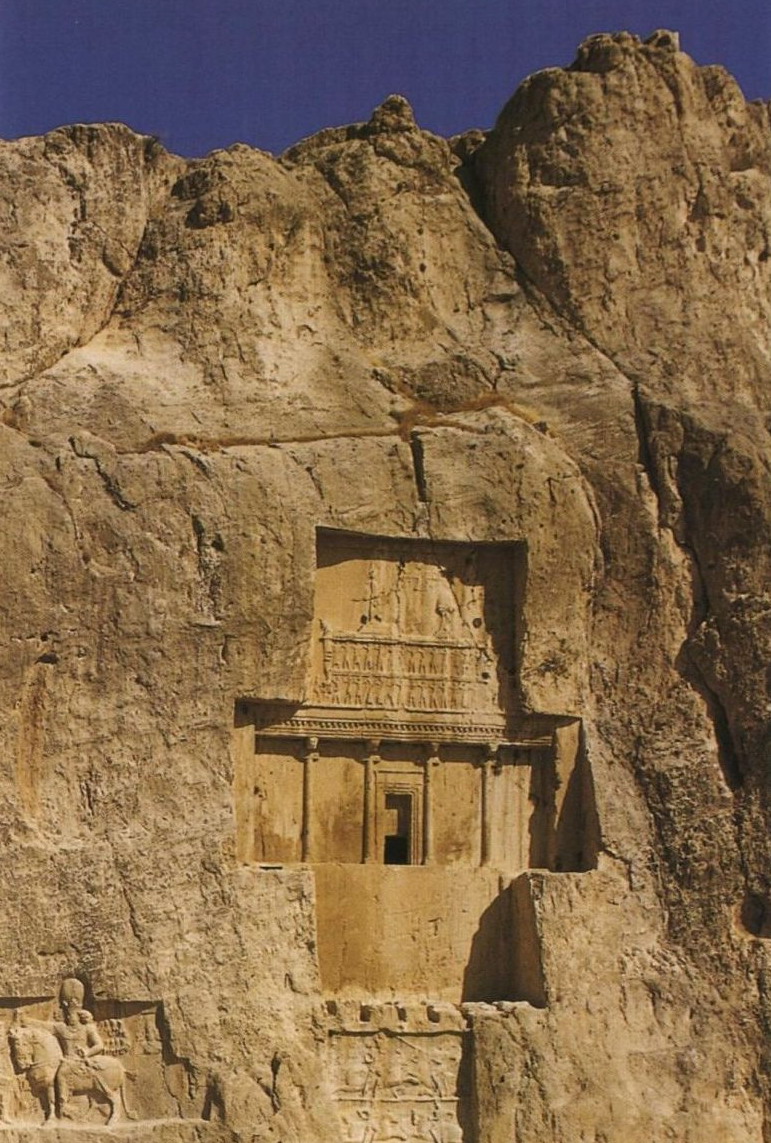

LE TOMBE REALI

- Poco lontano da Persepoli, a

Naqs-i-Rustam nella valle di Husain Kuh, si trova la spettacolare

necropoli reale achemenide. Le quattro tombe rupestri con facciate

cruciformi, scavate nell'alta parete rocciosa, appartengono a Dario I e

verosimilmente a tre dei suoi successori (Serse, Antaserse I e Dario

II).

Il primo a scegliere questa

valle come luogo di sepoltura fu Dario I. La facciata della sua tomba

scolpita nella pietra presenta un'enorme croce al centro della quale

stava un finto colonnato dai capitelli a forma di animale. Tra le due

colonne centrali si apre la porta d'accesso alla camera funeraria

scavata in profondità nella roccia. Nel pannello centrale sopra

l'ingresso si trova un rilievo rappresentante il re stante su un

piedistallo a tre gradini di fronte a un altare. La mano accenna un

gesto di adorazione verso il disco solare che

lo sovrasta, simbolo del dio Ahura Mazda.

Lo circondano ventitré personaggi rappresentanti le nazioni soggette a

Dario. Nei pannelli laterali compaiono i soldati e la guardia imperiale

persiana.

La

facciata è ulteriormente decorata da una dedica trilingue in caratteri

cuneiformi che enumera le nazioni appartenenti al regno glorificando il

ruolo del sovrano. Tracce di pigmento sul fondo e sui rilievi dimostrano

che tutta la facciata o parte di essa fu dipinta.

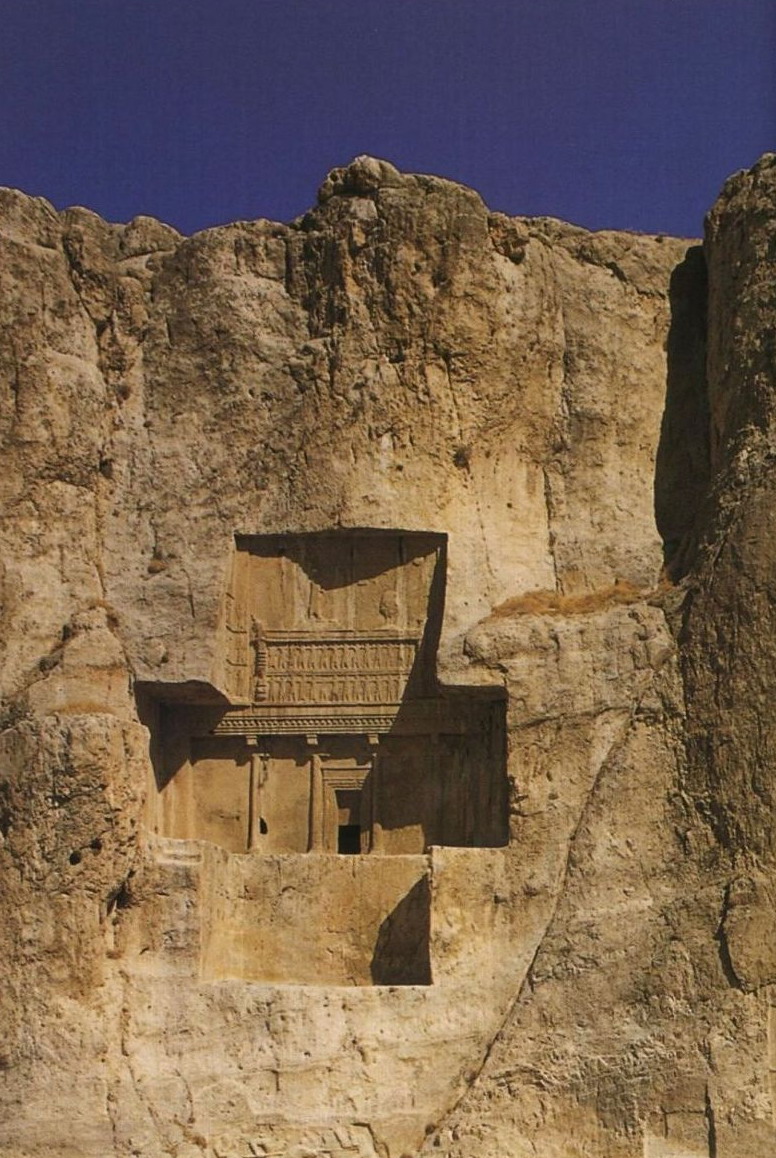

I

successori Serse, Artaserse I e Dario II seguirono la scelta del grande

sovrano non solo per

il luogo, ma anche nella decorazione dell'ingresso. Sulla facciata di ciascuna di

esse capeggiano le immagini dei sovrani in adorazione del fuoco di Ahura

Mazda, sostenuti come di consueto dai rappresentanti delle nazioni

assoggettate all'Impero.

I sovrani sassanidi scelsero

di sottolineare il loro legame con l'antico Impero facendo scolpire al

di sotto delle tombe dei re achemenidi alcuni dei più celebri rilievi

del tempo: l'investitura di Ardashir I, una battaglia combattuta da

Baharam IV e la celebre scena della sottomissione dei Romani in cui due

personaggi, gli imperatori Valeriano e, probabilmente, Filippo l'Arabo,

si chinano umilmente davanti al poderoso cavallo di Shahpur I. Davanti

alla tombe e ai sottostanti rilievi sassanidi, si erge una torre

popolarmente nota come Kaaba-i-Zardust o Cubo di Zarathustra, forse un

tempio funerario archemenide destinato al culto reale.

Altre tombe reali scavate

nella roccia si trovano nei pressi della terrazza di Persepoli, a est, e

sono state attribuite ad Artaserse II e a Artaserse III. Esse

seguono in generale lo schema classico delle tombe rupestri achemènidi

con facciate cruciformi. Ma, a differenza delle tombe di Naqsh-i Rustam,

manca qui il braccio inferiore della croce, di modo che la porta di

ingresso appoggia direttamente sul terreno. I rilievi commemorativi che

adornano la parte alta dei due monumenti non si discostano dalla usuale

iconografia e rappresentano il re sul trono portato in trionfo da un

gruppo di tributarî di fronte ad un altare del fuoco.

A sud

della terrazza si trova anche la tomba di Dario III Codomanno (336-331

a. C.), rimasta incompiuta a causa della conquista di Alessandro.

L'ANTICA PERSIA

- Il territorio iraniano

corrisponde quasi completamente all'estensione del regno persiano alla

sua origine durante la metà del VI secolo a.C. quando divenne re Ciro

II, discendente della casa reale del popolo dei medi, la prima etnia

indoeuropea stanziatasi nella pianura della "Mezzaluna

fertile". Le conquiste che portarono la sottomissione della Media,

dell'Asia Minore, della Mesopotamia, con l'impero babilonese (539 a.C.) e della Siria con le città fenicie valsero l'appellativo di

"Grande" al capostipite della dinastia degli Achemenidi. Alla

sua morte l'impero passò a Cambise II (529-521 a.C).

Il

successore Dario I il Grande (521-485 a.C.) per ristabilire l'ordine nel paese divise il territorio in 20

satrapie, circoscrizioni amministrative e militari affidate al governo

di un satrapo tenuto a prestare obbedienza al re. Si dedicò quindi

all'espansione dell'impero conquistando la Russia

meridionale e sottomettendo il popolo degli sciti. Estese il suo potere

sulle città greche della costa anatolica obbligandole a versare

tributi. La rivolta di queste ultime diede origine alle cosiddette

guerre persiane. La prima, combattuta nel

490 a.C, vide la vittoria degli ateniesi a Maratona.

Le

successive, combattute e perdute tra il 480 e il

478 a.C, furono intraprese dal figlio Serse (485-465 a.C). Con gli ultimi Achemenidi Artaserse I (465-424 a.C), Dario II (424-404 a.C), Artaserse II (404-358 a.C), Artaserse III (358-338 a.C.) l'impero decadde lentamente fino alla

definitiva sconfitta di Dario III da parte di Alessandro Magno nel 331

a.C. Alla morte del sovrano macedone l'impero fu diviso tra i suoi

generali e il territorio dell'antica Persia passò sotto il potere di

Seleuco.

Durante il regno di Antioco II seleucide (261-246 a.C.) l'altopiano iranico si rese indipendente creando il regno dei parti

comandato da Arsace, capostipite della dinastia degli Arsacidi, e, dal

226 d.C, dai Sassanidi. Contro questi sovrani combatterono più volte

gli imperatori romani senza mai vincerli. La battaglia dello Yarmuk, nel

636, aprì il territorio iranico al dominio degli arabi musulmani.

ARCHITETTURA

PERSIANA - I grandi palazzi di Persepoli, costruiti in pietra e

mattoni crudi, rappresentano quel che di meglio seppe creare

l'architettura imperiale persiana. Da un punto di vista stilistico le

loro strutture generali, così come le loro decorazioni, non rivelano

alcuna evoluzione interna: solo le iscrizioni permettono di attribuire

questo o quell'edificio a Dario o a Serse I anziché ai loro pronipoti

Artaserse I o III. Basta ciò per indicare in quale clima culturale

operassero gli anonimi artisti che edificarono P. e come fosse radicata

in loro la convinzione di avere raggiunto un ideale di perfezione

estetica insuperabile e perciò stesso immutabile.

Le

vicine civiltà della Mesopotamia, dell'Urartu, dell'Egitto, della

Grecia, fecero sentire il peso delle loro più evolute esperienze

sull'architettura e sulla scultura achemènidi di Persepoli. La

terrazza, nella sua concezione fondamentale, si rivela un prestito

dell'architettura urartea che i Persiani avevano avuto modo di conoscere

durante il loro lungo soggiorno nelle lande ad ovest del lago Urmia.

L'impero achemènide trasse dalle arti sumera, babilonese, assira,

neo-babilonese, gran parte del proprio repertorio iconografico (animali

affrontati; processioni di uomini e donne che reggono un fiore in mano;

sfilate militari; tori guardiani, ecc.) insieme con alcune particolari

antichissime stilizzazioni, come, ad esempio, quella del cipresso, che

ritroviamo identica tanto sulla scalinata dell'apadāna, quanto

sulla stele di Ur-Nammu di Ur. Dal mondo della pianura derivano anche le

rampe d'ingresso. Artisti ed artigiani ionici collaborarono sicuramente

all'edificazione del complesso. Essi portarono nei rilievi persepolitani

un maggior senso plastico ed una visione più tondeggiante dei volumi,

insieme con alcuni motivi iconografici e qualche particolare convenzione

figurativa meno facilmente definibili. A loro spetta anche il merito di

aver introdotto nell'Iran la colonna scanalata.

Più

superficiali ed esteriori sono gli influssi egiziani, visibili nelle

sale ipostile, nelle cornici a cavetto, nelle basi delle colonne, nelle

decorazioni floreali che ornano alcuni capitelli, nelle porte e finestre

monolitiche. Infine dal mondo hittita proviene l'iconografia del leone

ruggente.

E

tuttavia l'arte persepolitana non può esser considerata come la somma

pura e semplice degli influssi che a lei giunsero dalle grandi arti

medio-orientali e mediterranee.

Fu

grande merito degli Achemènidi quello di aver saputo fondere le

esperienze di maestranze raccolte da ogni parte del loro impero vasto ed

eterogeneo, per dar vita ad un'arte nuova, la quale, pur restando

saldamente ancorata al mondo iranico, usciva finalmente dai limiti

provinciali dell'altopiano e si poneva come punto d'incontro e d'arrivo

di tutte le grandi arti arcaiche dell'Oriente Medio e Vicino.

Fu

grande merito degli Achemènidi quello di aver saputo fondere le

esperienze di maestranze raccolte da ogni parte del loro impero vasto ed

eterogeneo, per dar vita ad un'arte nuova, la quale, pur restando

saldamente ancorata al mondo iranico, usciva finalmente dai limiti

provinciali dell'altopiano e si poneva come punto d'incontro e d'arrivo

di tutte le grandi arti arcaiche dell'Oriente Medio e Vicino.

Ciò

accadde soprattutto perché a Persepoli l'arte achemènide seppe sentire

con coerenza una nuova, fondamentale esigenza: vale a dire il bisogno di

inquadrare ed armonizzare ogni dettaglio del complesso monumentale entro

gli schemi di un ideale canonico unitario.

Tale

ideale fu, nello stesso tempo, estetico, civile e religioso. L'atavica

sensibilità iranica per il ritmo e la linea continua fu intesa come il

mezzo più idoneo per esprimere quel clima di fiduciosa e serena

magnificenza regale che i sovrani achemènidi avevano voluto assumere

quale simbolo del proprio impero. Ne derivò un'architettura chiara ed

elegante, anche se esclusivamente scenografica ed una scultura luminosa,

eminentemente decorativa, vivificata da una nettissima ed armonica linea

di contorno. Le processioni che si snodano lungo le pareti e le

scalinate mostrano sempre un carattere religioso, sereno, cerimoniale,

ben lontano dall'intenzione esclusivamente militare propria delle

sfilate assire. Dignitarî, vassalli, soldati persiani sono forse privi

della vivacità drammatica e dell'impeto proprî dei loro modelli

mesopotamici; essi però rivelano in compenso una semplicità, una

precisione di segno, un senso ritmico, del tutto sconosciuti in epoche

precedenti.

La

tecnica impiegata nei rilievi riflette i medesimi ideali. Essa si mostra

dipendente in qualche modo da modelli in metallo, sia per gli acuti

contorni, la scarsa profondità, la compattezza delle superfici, sia per

alcuni particolari, come le sopracciglia e le chiome, che paiono

trattate con il bulino.

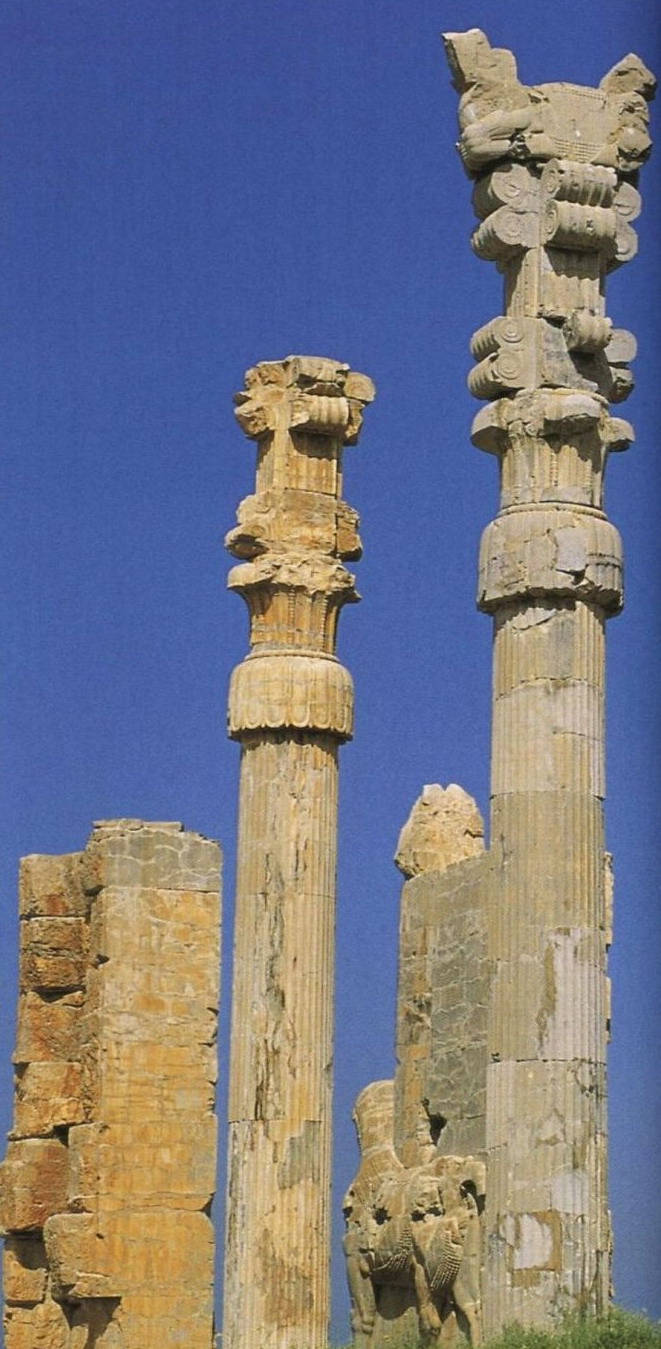

La

preferenza dell'arte persiana per i motivi animali emerge con

indiscutibile chiarezza nei vivaci capitelli ad animali addorsati, siano

essi tori, liocorni, grifoni o tori androcefali. Questo motivo

iconografico che troviamo anche a Susa, sembra essere di antichissima

origine iranica e verosimilmente discese ai Persiani attraverso gli

Elamiti, i Cassiti, i montanari del Luristan.

Per

concludere gioverà accennare brevemente all'intimo significato

simbolico di Persepoli. Persepoli non fu ideata certamente come la

capitale, o come una delle capitali dell'impero persiano, in senso

residenziale-amministrativo. I documenti rinvenuti tra le rovine non

hanno, nella maggior parte dei casi, un carattere politico, né vi sono

trattati, cronache o annali, lettere ed editti. Anche la posizione del

complesso, isolata ed eccentrica, pare poco favorevole ad una simile

destinazione. Sappiamo inoltre che i sovrani achemènidi dividevano di

abitudine il loro tempo tra Susa, Ecbàtana

e Babilonia. Essi soggiornarono dunque solo saltuariamente a Persepoli;

troppo raramente per giustificare, da questo punto di vista, la spesa

per la costruzione ed i successivi, continui ingrandimenti.

Il

complesso monumentale edificato sulla terrazza doveva piuttosto

rappresentare per tutto il popolo iranico l'ombelico dell'impero; il

simbolo, non solo della potenza e della gloria dinastica degli

imperatori, ma anche ed insieme di una idea più profonda e vitale per

l'esistenza dello Stato. Non bisogna dimenticare che l'Oriente antico

non accettò mai l'idea di una frattura tra il potere civile e quello

religioso, o tra il mondo fenomenico in cui operano i re ed il mondo

soprasensibile su cui regnano gli dèi.

Gli

abitanti dell'Asia Anteriore e dell'Iran, come gran parte delle

popolazioni agrarie primitive, nutrivano la convinzione che ogni

avvenimento naturale, anche ciclico (benefiche inondazioni periodiche,

giro delle stagioni, alternarsi del giorno e della notte, ecc.) non si

ripetesse per merito di una legge meccanica ed immutabile, ma fosse ogni

volta continuamente rimesso in gioco; dipendesse insomma da un atto

gratuito della divinità.

Gli

abitanti dell'Asia Anteriore e dell'Iran, come gran parte delle

popolazioni agrarie primitive, nutrivano la convinzione che ogni

avvenimento naturale, anche ciclico (benefiche inondazioni periodiche,

giro delle stagioni, alternarsi del giorno e della notte, ecc.) non si

ripetesse per merito di una legge meccanica ed immutabile, ma fosse ogni

volta continuamente rimesso in gioco; dipendesse insomma da un atto

gratuito della divinità.

Da qui

nacque la necessità vitale ed urgente di garantirsi l'appoggio del

mondo soprannaturale attraverso preghiere ed atti magici il più

possibile potenti ed efficaci. Accadde così che il re, agli occhi dei

suoi sudditi iranici, fu anche e soprattutto il pontefice, il mediatore,

colui che era in grado di piegare la volontà di Ahura Mazdāh

costringendolo, come si legge in un'iscrizione "a proteggere questa

terra dalla carestia".

Per

tale motivo Persepoli fu ideata, insieme, come il sacrario dinastico

degli Achemènidi e come la città rituale per eccellenza: il punto

focale in cui cielo e terra si toccavano; e che, attraverso la

magnificenza dei suoi edifici ed il carattere simbolico-magico delle sue

strutture e dei suoi rilievi, contribuiva a rendere irresistibili e

perenni le richieste fatte dal re (inteso come mediatore e pontefice)

agli dèi, in occasione della festa del Nuovo Anno.

Tutto

ciò basta a fare comprendere come la religione che si riflette a

Persepoli non fosse in realtà lo zoroastrismo favorito dagli ambienti

di corte, ma l'antico politeismo naturalistico degli iranici, basato

sull'adorazione della montagna, sul toro, sui riti della fertilità.

Solo

attraverso la conoscenza di questi culti popolari e della loro

simbologia si può afferrare il significato più vero di molti elementi

scultorei ed architettonici persepolitani. Ad esempio: i merli a

scalini, diffusi lungo un vasto arco di secoli in tutto l'Oriente, non

hanno nessun reale scopo difensivo, essi simboleggiano la Montagna

Sacra, sorgente della fertilità, stilizzata nella forma di una ziqqurat

in miniatura; le

colonne del tripylon furono intese come palme sacre, mentre quelle

fittissime della Sala delle cento colonne altro non rappresentano se non

un bosco sacro; nel tema ricorrente della grande processione per il

Nuovo Anno i doni che i popoli soggetti portano al sovrano rappresentano

non soltanto il dovuto tributo, ma anche il simbolo di quanto si

desiderava ottenere di nuovo dalla benevolenza degli dèi; le scene di

lotta tra il toro ed il leone o tra il re ed il leone od altri animali

fantastici, nascondono probabilmente un significato zodiacale, legato al

mutare delle stagioni; infine le rosette che ornano a centinaia i

rilievi e gli edifici, non hanno un valore esclusivamente decorativo; il

loro significato magico è dimostrato dal fatto che se ne sono trovate

non poche scolpite sotto ai cardini di pietra delle porte, rivolte verso

terra e perciò nascoste alla vista.

LA SCRITTURA CUNEIFORME

- Sotto i detriti del palazzo,

chiamato Tesoro, sono state scoperte centinaia di tavolette d'argilla,

supporto delle iscrizioni in caratteri cuneiformi. Le impressioni

nell'argilla fresca a forma di cuneo, da cui il nome, avevano diverse

combinazioni che formavano sillabe e quindi parole; dopo l'essiccazione

al calore del sole venivano stipate nell'archivio reale, dove sono

giunte fino a noi grazie all'incendio che distrusse la città.

Furono

scritte in antico persiano, derivato dal ceppo delle lingue indoeuropee,

e in alcuni casi in lingua elamita e babilonese. Sono di grande

importanza perché proprio grazie alla loro traduzione da parte dei

linguisti si è riusciti a ricostruire la vita della città imperiale e

di conseguenza la cultura, la società e l'economia del popolo persiano.

Da esse

sappiamo che Persepoli era abitata da genti provenienti da ogni parte

dell'impero, scultori dall'Egitto, orafi dalla Caria, decoratori da

Susa. Alcune menzionano il mese e l'anno di regno di Dario o Serse in

cui fu edificata una certa struttura, il numero degli operai e il loro

compenso.

Abbiamo

la registrazione dei tributi, la loro quantità e la loro natura, dati

da ogni satrapia al re, la corrispondenza dei governatori con il re

relativi a problemi di ordine politico e amministrativo. Altre

conservano le istruzioni per compiere determinati riti o cerimonie in

onore degli dei o dei sovrani.