|

La

Moschea del Venerdì è probabilmente l'espressione architettonica più

importante della dominazione selgiuchide in Persia (1038-1118).

Nel 1051

Esfahan divenne la capitale dei selgiuchidi, giunti nel Khwarezm e nella

Transoxiana dall'Asia centrale nell'XI secolo. Di fede sunnita, essi

miravano alla restaurazione del califfato abbaside. La conquista di

Isfahan da parte di Toghrul Beg elevò il prestigio della città, il cui

nuovo status venne espresso attraverso un elaborato piano architettonico.

La potenza dell'Impero selgiuchide trovò concreta manifestazione in una

serie di edifici, dei quali il più importante era la moschea.

I

Selgiuchidi progettarono il centro città e la piazza in prossimità della

preesistente moschea del Venerdì, il cui lato nord confinava con questi

spazi. In età successive, il sovrano safavide Shah Abbas avrebbe

rimpiazzato il centro originario con la sua nuova maydan (piazza),

completata nel 1602, spostando il nucleo della città più a sud. I

Selgiuchidi progettarono il centro città e la piazza in prossimità della

preesistente moschea del Venerdì, il cui lato nord confinava con questi

spazi. In età successive, il sovrano safavide Shah Abbas avrebbe

rimpiazzato il centro originario con la sua nuova maydan (piazza),

completata nel 1602, spostando il nucleo della città più a sud.

Numerosi

storici dell'architettura considerano la moschea del Venerdì l'epitome

del periodo selgiuchide-safavide e il cuore della città pre-abbaside. Le

testimonianze storiche danno informazioni contrastanti circa le condizioni

della moschea durante il periodo selgiuchide. Il rinomato geografo e

storico Yaqut al-Hamawi afferma che la popolazione di Esfahan fu costretta

a demolire il tempio "per mancanza di legno" nel 1051, quando la

città fu conquistata da Toghrul Beg. Il resoconto di Naser-e Khosrow

scrive in vece che la moschea era "grande e magnificente"

intorno al 1052.

Quel che

è certo, al di là delle discordanti versioni, è che prima della

conquista selgiuchida di Esfahan esisteva già una moschea del Venerdì a

pianta ipostila risalente al X secolo, edificata nel periodo Buyide. La

cattura della città e i successivi tumulti, le dispute religiose (tra le

correnti Hanafite e Shafi'ite) sotto Malik Shah, e incendi provocarono

diversi danni alla moschea. Tale situazione comportò la necessità di

ricostruire parzialmente il tempio, introducendovi nuovi elementi

architettonici.

La pianta

della moschea si evolse da quella originaria ipostila, che prevedeva un

cortile interno di forma regolare (65 per 55 metri) circondato da sale di

preghiera provviste di colonne a sezione circolare che sostenevano il

soffitto in legno (avente 7 campate nell'ala di sud-ovest, 3 a sud-est e a

nord-ovest, 5 a nord-est). Il nuovo progetto prevedeva una pianta con

quattro iwan, attuata nel XII secolo con l'edificazione/aggiunta degli

iwan, della sala con cupola sud-occidentale affiancata da due minareti,

della sala settentrionale con cupola. Tra tutte le aggiunte e

ricostruzioni successive vi è la serie di archi su due livelli intorno

alla corte (datati 1447), che hanno rimpiazzato la precedente serie

unificando gli elementi del cortile in un unico spazio.

Ciò che

distingue in maniera immediata la moschea è la sua integrazione con il

tessuto urbano attraverso i numerosi accessi che la collegano con le

attività della città, sfumando i confini tra spazi cittadini e spazi

religiosi. Questo risultato è anche l'esito finale del processo

costruttivo e ricostruttivo verificatosi nel tempo.

Gli

ingressi - La moschea è, come si è già detto in precedenza,

strettamente collegata con il tessuto urbano, con due torri fiancheggianti

l'iwan meridionale e le grandi cupole (meridionale e settentrionale) che

si stagliano nettamente sul profilo cittadino, costituendo un elemento

panoramico inconfondibile. L'integrazione della moschea nella città è

data dai numerosi accessi che si aprono lungo le mura che la delimitano,

comuni peraltro a molti edifici estranei ad essa. Il cancello di ingresso

alla moschea (la cui data di costruzione è incerta) è collocato sul lato

sud-orientale. Esso venne restaurato nel 1804.

Un'iscrizione

posta negli spazi che conducono alla madrasa, nella parte sud-orientale

del complesso menziona il sultano Muzaffaride Mahmud (che regnò ad

Esfahan tra il 1358 e il 1374). Molti storici sostengono che questa era la

porta principale durante il XIV secolo, in sostituzione di un ingresso non

più esistente. La porta introduce alla parte superiore del muro

orientale, nei pressi dell'angolo di sud-est.

Dalla

parte opposta, a sud-ovest, un'altra porta, ancora utilizzata, datata

1590-1, risalente al periodo dello Shah Abbas's. Essa collega l'angolo

sud-occidentale e i muri dell'arcata di nord-ovest con le adiacenti aree

cittadine, facilitando i trasporti tra zone della città altrimenti non

collegate a causa della presenza della moschea. Una grande porta

monumentale, non più utilizzata al giorno d'oggi, è situata a nord,

aprendosi nel muro nord-orientale della cupola settentrionale. Essa risale

al 1366 e reca iscrizioni dalla Surah 76 del Corano, descrivente la vita

eterna. È allineata con l'asse est-ovest, a differenza di altri elementi

architettonici della moschea. La quarta porta, nel segmento

nord-orientale, anch'essa non più in uso, è decorata con mattoncini

invece che con piastrelle, come lo sono le altre tre porte. Un'iscrizione

coranica sulla porta, descrivente le modalità di sconsacrazione di una

moschea, reca anche l'informazione che l'edificio fu restaurato dopo un

incendio nel 1121-2.

Il bazar

coperto con la sua intensa attività commerciale collega il nuovo centro

safavide rappresentato dalla maydan alla moschea del Venerdì. Il traffico

pedonale scorre attraverso il portale settentrionale.

Il

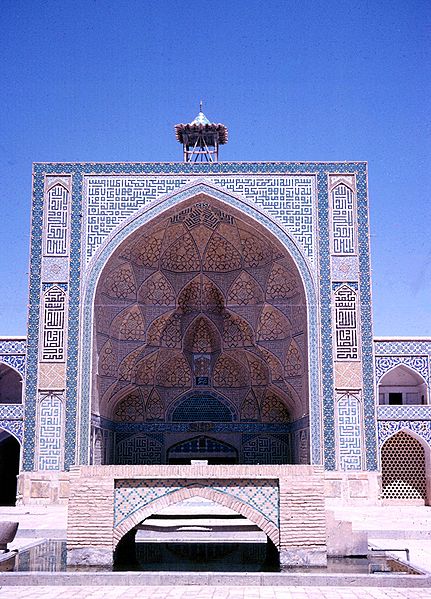

cortile - Come si è detto in precedenza il cortile è racchiuso da

un'arcata su due livelli, sorta di fondale bidimensionale, decorata con

piastrelle smaltate che formano disegni floreali e geometrici in diverse

tonalità di blu, in bianco e in giallo. Gli archi sono disposti

simmetricamente attorno ai quattro iwan posti al centro di ciascuno dei

muri e si uniformano alla loro altezze, con l'eccezione delle campate che

fiancheggiano l'iwan orientale, più alte.

Un'ulteriore

differenza è data dalla presenza di un ingresso monumentale, alto quanto

due piani, che si apre nella sezione settentrionale dell'arcata

occidentale, delimitando l'area della moschea invernale. Nonostante le

ingenti modifiche apportate alla struttura nel corso dei secoli, essa

conserva un'unità strutturale, decorativa, cromatica e di materiali. I

quattro rialzi del cortile non sono solamente degli schermi, ma

comprendono anche vie di transito tra le diverse aree sacre dell'edificio

e degli spazi cittadini.

La

cupola originaria meridionale (maqsura) - Come parte del

processo di ricostruzione della moschea danneggiata, Nizam al-Mulk, visir

di Abu al-Fath Malik Shah ordinò nel 1086 la costruzione di una sala con

cupola (avente lati di 15 metri e un'elevazione di di 30 metri) nell'ala

di sud-ovest. Tale ambiente fu progettato dall'architetto Abul Fath, a cui

alcuni storici attribuiscono entrambe le cupole presenti nella moschea.

Due

iscrizioni, poste sul tamburo della cupola, menzionano Abu Malik Shah e

Nizam al-Mulk. La cupola, rinforzata da nervature, poggia su delle

muqarnas, a loro volta sostenute da un muro portante e da otto pilastri,

appartenenti alla vecchia moschea. Gli storici hanno dibattuto, a

proposito di questa sala, circa la possibilità che essa fosse stata

eretta su una preesistente area ipostila (basando queste affermazioni su

ricerche archeologiche condotte in loco). Questa maqsura divenne il

prototipo di diverse moschee successive, come quelle di Ardestan, Qazvin e

Zavareh.

La

cupola nord-orientale -

Commissionata da Taj al-Mulk (successore di Nizam e principale

consigliere della madre di Malik Shah), la cupola di nord-est fu costruita

nel 1088-9 per conto di Terken Khatun (moglie di Malik Shah e figlia del

sultano Tamghach Khan). A causa della posizione distaccata della struttura

dal resto del complesso è stato ipotizzato che l'area venisse utilizzata

come spazio privato di preghiera, zona riservata alle donne o anche come

biblioteca. Di dimensioni più contenute e collocata sullo stesso asse

longitudinale della cupola di sud-ovest, la cupola di nord-est poggia su

piloni disposti a formare uno spazio quadrato, con una zona ottagonale di

transizione sormontata da quattro volte.

Al di

sopra delle volte troviamo sedici archi (quattro per lato) che sostengono

il tamburo della cupola. Quest'ultimo presenta alla base iscrizioni

religiose. Dieci doppie nervature ascendono dal tamburo della cupola

inscrivendo un pentagono. Questa componente architettonica è considerata

dagli storici dell'architettura un tentativo di Taj al-Mulk di costruire

una cupola più alta di quella del suo rivale Nizam al-Mulk, quella

meridionale. La cupola presenta ingressi sul lato sud e ovest.

Nell'interno della cupola vi sono versetti coranici, composti disponendo

piastrelle colorate.

Gli

storici dell'architettura hanno tratteggiato paragoni, relativamente alla

struttura e alla decorazione, tra la cupola di sud-ovest, opera di Nizam

al-Mulk, e la successiva cupola di nord-est, chiamata anche Gunbad-e

Khaki, costruita da Taj al-Mulk. La cupola settentrionale è

un'epitome di perfezione matematica, resa evidente dall'armonia delle sue

suddivisioni orizzontali e verticali e raggiunta attraverso una precisa

gerarchia nella disposizione delle sue componenti, basata sulla sezione

aurea. Molti storici dell'architettura trovano parallelismi tra questa

architettura e quella Alto-gotica francese.

Le due

cupole hanno diverse tipologie di decorazioni. In quella di sud-ovest sono

rintracciabili ancora tracce di ornamenti in stucco, mentre la cupola di

nord-est è prevalentemente decorata da disegni integrati nella struttura,

costituiti da mattoncini. I loro diversi gradi di rilievo e le

disposizioni creano una vasta gamma di disegni. Questo linguaggio

decorativo manca nella cupola meridionale, costruita su una struttura

preesistente, rendendo impossibile l'unificazione dei principi decorativi.

L'incongruenza tra vecchio e nuovo è evidente anche a livello

strutturale, confrontando la massiccia struttura originaria, con pilastri

doppi e archi a curvature diverse con la nuova concezione costruttiva,

decisamente più leggera. Una sorprendente descrizione letteraria di

questo contrasto ci è stata lasciata dal viaggiatore e scrittore Robert

Byron (1905-1941) con il suo libro del 1937 "La via per

l'Oxiana".

Gli

iwan -

I quattro iwan non sono tutti di uguale importanza e tale fatto è

reso evidente dalle loro diverse dimensioni, strutture e decorazioni.

L'iwan di sud-ovest, che precede la sala con cupola con una mirai è

indubbiamente il più importante dei quattro. È fiancheggiato da due

torri e viene utilizzato visivamente per enfatizzare la vastità degli

spazi vuoti del santuario, contrapponendosi alla maqsura. Colloquialmente

viene chiamato sofe-e saheb ovvero "il luogo superiore del

signore". Gli

iwan -

I quattro iwan non sono tutti di uguale importanza e tale fatto è

reso evidente dalle loro diverse dimensioni, strutture e decorazioni.

L'iwan di sud-ovest, che precede la sala con cupola con una mirai è

indubbiamente il più importante dei quattro. È fiancheggiato da due

torri e viene utilizzato visivamente per enfatizzare la vastità degli

spazi vuoti del santuario, contrapponendosi alla maqsura. Colloquialmente

viene chiamato sofe-e saheb ovvero "il luogo superiore del

signore".

Le

iscrizioni poste sulla mihrab risalgono principalemte al periodo dello

Shah Tahmasp I e dello Shah Abbas II. Vi è anche una menzione a Uzun

Hassan, capo della dinastia Ak Koyunlu, risalente al 1475-76. Le

iscrizioni sono accomunate da concetti ricorrenti: ta'mir

(restaurare) e taz'yin (decorare) e mostrano come l'edificio sia

stato oggetto di numerose trasformazioni nel tempo. Altre scritte, del

XVII e XVIII secolo, sono estratti dal Corano. Il soffitto dell'iwan

risale al XV secolo, mentre le sue mura sono state restaurate in età

safavide. Al di sotto dell'iwan sono state trovate colonne e basamenti

della moschea originaria.

Gli iwan

di sud-est e di nord-ovest, costruiti con tecniche analoghe e nello stesso

periodo, presentano elementi architettonici tardo-safavidi. Essi hanno

nomi che testimoniano la loro funzione. L'iwan di nord-ovest è chiamato

"seggio del maestro" (ustadh), quello di sud-est seggio

dell'allievo (shagird). L'iwan di nord-ovest venne completamente

restaurato tra il 1940 e il 1950.

Esso

comprende una serie di muqarnas fatte di mattoncini, orlate da linee

smaltate blu scuro. Ciascun blocco di muqarnas elevandosi termina con un

elemento in forma di stella, che inscrive al suo interno arabeschi

geometrici in blu scuro. Orizzontalmente ai tre muri dell'iwan corre una

banda di mattonelle smaltate di colore giallo e bianco con fondali in blu

scuro che reca iscrizioni.

L'iwan di

sud-est presenta motivi geometrici realizzati con piastrelle di epoca

safavide. Ciascuna faccia delle unità del muqarnas è decorata con pezzi

molto piccoli di piastrelle smaltate con punti e linee in blu scuro, che

formano un arabesco geometrico di maggiori dimensioni che inscrive un

elemento epigrafico di colore blu più tenue.

Le

aree di preghiera -

Le aree coperte che si estendono tra i quattro iwan sono sale

ipostile comprendenti una serie di piccole cupole, costruite verso il XII

secolo. I piloni di sostegno di queste sale differiscono tra di loro in

forma e grandezza, dal momento che furono aggiunti in periodi diversi.

Troviamo anche una serie di volte aperte e chiuse di varie forme e

disposizioni. Le volte aperte determinano spazi illuminati, in contrasto

con quelli bui. Le volte chiuse in laterizi presentano una sostanziale

innovazione strutturale e in molti casi includono volte a vela simili a

quelle della Grande Moschea di Cordova. La diversa disposizione dei motivi

geometrici dei laterizi, alcuni esagonali, alcuni ottagonali o decagonali

non è solo frutto di una scelta derivante da motivazioni meramente

strutturali, ma presenta un significato religioso, correlato al misticismo

Sufi, come suggerito da alcuni storici (es. Sayed Husein Nasr).

Ci sono

tre aggiunte al perimetro originale rettangolare della moschea che sono

incorporate al suo interno: la madrasa muzaffaride a sud-est (22 m per 26

m), la sala di preghiera timuride (masjid) a sud-ovest (32 m per 32 m),

l'ampia sala safavide ad ovest (32 m per 48 m), caratterizzate da un

sistema di volte a botte che si eleva dal livello del suolo con una base

avente forma simile ad un piedistallo.

Di

particolare interesse è la mihrab di Oljaytu, che fu edificata nel 1310

dal sovrano Ilkhanide Oljaytu. Essa si trova nella parte nord-occidentale

della moschea, lungo il muro esterno dell'iwan. La costruzione presenta

una complessa composizione in stucco costituita da iscrizioni

tridimensionali che si fondono con intagli floreali e geometrici. L'intera

mihrab si configura come un elemento estruso dal muro originale della

moschea. La mihrab è costituita da un arco esterno all'interno del quale

è inscritto un arco più piccolo, la cui altezza e profondità sono pari

alla metà del primo. Questi archi, incluse le loro intelaiature e

colonne, prive di funzioni strutturali, sono decorate con intagli e

disegni geometrici. L'intelaiatura più esterna presenta le decorazioni più

raffinate. La fascia delle iscrizioni, incassandosi nel muro, si incurva

nello spazio come se fossero tracciate su una superficie convessa; il

fondale decorato con motivi floreali e sottilmente traforato dà

l'impressione che esse galleggino nell'aria.

La

madrasa muzaffaride, conosciuta localmente come iwan di Umar (Suffeh-i

Umar), fu eretta nel lato di sud-est della moschea nel XIV secolo ed è

particolarmente interessante sotto il profilo artistico per i suoi superbi

mosaici di maiolica con disegni geometrici e floreali, paragonati dagli

storici ai lavori analoghi eseguiti presso la corte timuride.

Un'iscrizione sull'intradosso dell'iwan della madrasa reca il nome del

sultano muzaffaride Mahmud (reg. 1358-1374), probabile patrocinatore della

costruzione di questa parte della moschea. La campata centrale della qibla

è sovrastata da un tiburio e comprende una mihrab ricoperto di mosaici

con muqarnas. Mentre le piastrelle dell'hazarbaf, che presentano disegni

geometrici ravvivano il tiburio dell'iwan, le muqarnas al di sopra della

mihrab sono rivestite con maioliche in blu chiaro e scuro, bianco e nero,

così come da piastrelle non smaltate.

Gli

storici dell'architettura considerano la moschea del Venerdì di Isfahan

un capolavoro della costruzione in laterizi. Simile in grandezza alle

moschee della Siria e di Cordova, presenta nuovi elementi, molto

apprezzabili per la loro originalità e complessità. L'amalgama delle

composizioni decorative prodotto dalla varietà dei disegni dei laterizi,

il lavoro meticoloso di intagliatura dello stucco, i pannelli colorati

recanti motivi geometrici, floreali ed epigrafici, contribuiscono a

rendere quest'edificio il rappresentante di punta dell'architettura

selgiuchide.

|