|

Circa

3000 anni fa i Persiani hanno appreso come scavare acquedotti sotterranei

per trasportare le acque del sottosuolo dalle montagne alle pianure;

questo sistema fornisce ancor oggi il 75% dell'acqua.

Un

viaggiatore che sorvolasse l'Iran potrebbe vedere chiaramente che il paese

ha un clima arido, L'altipiano iraniano è desertico e gran parte

dell'Iran (eccettuate le aree nelle province dei nord-ovest e lungo le

coste a sud del Mar Caspio, riceve solo da 15 a 15 centimetri di pioggia

l'anno. Mentre altre regioni del mondo con precipitazione così limitata

(per esempio il centro arido dell'Australia) sono improduttive per

l'agricoltura, l'Iran è un paese agricolo il quale non solo produce

quanto basta alla sua popolazione, ma trova anche il modo di esportare

alcuni prodotti agricoli come cotone, frutta secca, semi

oleosi, ecc. Questo importante successo e stato raggiunto

sviluppando un ingegnoso sistema per attingere l'acqua sotterranea. Il

sistema, chiamato qanat (dalla parola semitica «scavare), fu inventato

nell'Iran migliaia di anni fa e è cosi semplice ed efficace da essere

adottato in molte altre regioni aride dei Medio Oriente e de!

Mediterraneo.

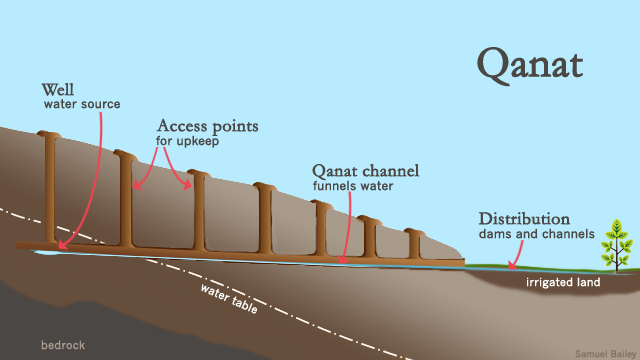

Il

sistema Qanat è costituito da canali sotterranei che per gravità portano

l'acqua dalle falde acquifere degli altipiani ad affiorare alla superficie

dei bassipiani. I qanat dell'Iran furono costruiti su una scala tale da

rivaleggiare con ì grandi acquedotti dell'impero Romano, ma mentre gli

acquedotti romani rappresentano oggi solamente una curiosità storica, il

sistema iraniano è ancora in uso dopo 3000 anni e si è continuamente

ampliato. Nell'Iran vi sono circa 22.000 qanat che comprendono più di

300.000 chilometri di canali sotterranei. Il sistema fornisce il 75 per

cento di tutta l'acqua usata nel paese, non solo per l'irrigazione ma

anche per gli usi domestici. Fino a poco tempo fa (prima della costruzione

della diga del Karaj) i due milioni di abitanti della città dì Teheran

dipendevano per il loro intero rifornimento di acqua da un sistema qanat

che provvedeva ad attingere l'acqua dalle colline ai piedi dei monti

Elbrus.

La

scoperta di condutture sotterranee in certe antiche zone romane ha indotto

alcuni archeologi a supporre che il sistema qanat sia stato inventato dai

Romani. Iscrizioni e scavi recenti non lasciano però alcun dubbio che

l'antico Iran (Persia) sia stato il suo luogo di nascita. All'inizio del

VII secolo a.C., il re assiro Sargon II riferiva che durante una campagna

in Persia aveva trovato in funzione vicino al lago Urmia un sistema

sotterraneo per attingere l'acqua. Suo figlio, il re Sennacherib, applicò

il "segreto" di usare canalizzazioni sotterranee nella

costruzione di un sistema dì irrigazione intorno a Ninive e costruì un

qanai sul modello persiano per rifornire d'acqua la città di Arbela. Le

iscrizioni egizie rivelano che i Persiani suggerirono l'idea all'Egitto

dopo la conquista di quel paese, nel 518 a.C., da parte di Dario I.

Scylax, un capitano della flotta di Darlo, costruì un qanat che portava

sull'oasi di Karg l'acqua di una falda sotterranea del fiume Nilo distante

centottanta chilometri; resti del qanat sono ancora in funzione. Questo

contributo fu forse, la ragione della benevolenza degli Egiziani verso i

loro conquistatori e del conferimento del titolo di faraone a Dario.

Riferimenti

ai sistemi qanat, conosciuti sotto vari nomi, sono abbastanza comuni nella

letteratura dei tempi antichi e medievali. Lo storico greco Polibio, nel

II secolo a.C., descriveva un qanat costruito in un deserto iraniano

durante l'influenza persiana.

Sono

stati trovati qanat in tutte le regioni che caddero entro la sfera

culturale dell'antica Persia: nel Pakistan, negli insediamenti cinesi

nelle oasi del Turkestan, nelle zone meridionali della Russia, nell'Iraq,

in Siria, in Arabia e nello Yemen. Durante i periodi delle dominazioni

romana e araba, il sistema si estese verso occidente. Nell'Africa del

nord, in Spagna e in Sicilia. Nella regione del Sahara un certo numero di

oasi vengono irrigate con il metodo qanat e qualcuno chiama ancora le

canalizzazioni sotterranee "lavori persiani". Nel Medio Oriente

sono stati portati

alla luce numerosi qanat particolarmente interessanti costruiti

dagli arabi durante il

primo medioevo. Nell'anno 728 d.C. il califfo Mutawakkil costruì un

piccolo qanat per fornire d'acqua un suo palazzo di campagna, Un secolo più

tardi, il califfo Mutawakkil costruì

nell'Iraq un altro

sistema qanat, presumibilmente con l'aiuto di ingegneri persiani,

che porta l'acqua dal

fiume Tigri superiore alla sua residenza di Samarra distante circa 500

chilometri.

Grazie

alle descrizioni particolareggiate di numerosi scrittori dei tempi

antichi, abbiamo una buona idea delle tecniche usate dagli originari

costruttori di qanat. Vitruvio, il primo storico della tecnologia, ci ha

dato un resoconto tecnico dettagliato del sistema qanat nel suo famoso De

Architectura (80 a.C. circa). Nel IX secolo d.C., su richiesta di un

governatore provinciale persiano, Ahdullah ihn-Tahir, un gruppo di

scrittori compilò un trattato sull'argomento intitolato Kitab-c Quniy.

Verso l'anno 100 d.C. Husan al-Husib, un'autorità araba nel campo

dell'ingegneria, scrisse un'opera di carattere tecnico che fortunatamente

è ancora disponibile e ha ottimi dettagli sulla costruzione e sulla

manutenzione degli antichi qanat.

I

metodi usasi oggi nell'Iran non si differenziano molto dal sistema

escogitato migliaia di unni fa che qui verrà descritto. Il progetto

inizia con un'accurata ispezione del terreno da parte di un esperto

assunto dagli organizzatori. Un sistema qanal è di solito scavato nel

pendio di una montagna o nella parte collinosa dove il materiale

trascinato lungo il pendio forma un deposito alluvionale. L'incaricato

dell'esplorazione esamina attentamente queste formazioni alluvionali,

generalmente durante l'autunno, cercando tracce di infiltrazioni in

superficie o di leggere variazioni nella vegetazione che potrebbero

suggerire la presenza di fonti d'acqua celate nella parte collinosa.

Localizzato un punto promettente, organizza lo scavo di un pozzo per il

sondaggio.

Due

scavatori, chiamati "muqanni", danno poi inizio all'opera:

fissano un verricello alla superficie per sollevare il materiale di scavo

mediante secchie di cuoio e procedono a scavare un pozzo verticale dì

circa un metro di diametro; un uomo lavora con una zappa, e l'altro con

una vanga dal manico corto. Non appena hanno scaricato il materiale nelle

secchie, due operai alla superficie lo sollevano con il verricello e lo

ammucchiano intorno all'imboccatura del pozzo. Se sono fortunati, gli

scavatori possono imbattersi in una falda dacqua alla profondità di 15 m

o anche meno. Alle volte, tuttavia, essi scavano fino alla profondità di

60 o 90 m prima di arrivare all'acqua e in questo caso è necessario

istallare sul percorso una serie di verricelli distanti 30 m l'uno

dall'altro.

Quando

arrivano allo strato umido - una potenziale falda d'acqua - gli operai

scavano una buca nel fondo argilloso impermeabile e nei giorni successivi

vengono immerse periodicamente in essa delle secchie di cuoio per misurare

la velocità di accumulo dell'acqua. Se nella cavità scorre più di un

filo d'acqua, l'esperto può dedurre di avere forato una vera falda

acquifera e quindi decidere di scavare più pozzi nella zona circostante

per determinare l'area della falda e la sua resa.

L'esperto

procede poi a disegnare la pianta del percorso della canalizzazione

sotterranea attraverso la quale l'acqua possa fluire dal pozzo principale

o dal gruppo di pozzi alla superficie del terreno in qualche punto più

basso del versante. Per l'inclinazione verso il basso della

canalizzazione, viene scelto un gradiente compreso tra 1:500 e 1:1500

circa; il gradiente deve essere lieve affinché l'acqua fluisca lentamente

e non asporti materiale dal fondo della canalizzazione né la danneggi in

qualche altro modo. Per queste misure, l'esperto usa strumenti molto

semplici: una lunga corda e una livella. Il perito fa calure nel pozzo una

corda fino al livello dell'acqua e segna la corda stessa alla superficie

per misurare la profondità. Ciò gli sarà di guida per costruire la

bocca della canalizzazione che, ovviamente, dovrà essere in un punto un

po' più basso del livello dell'acqua indicala dalla corda. Occorrerà

praticare una serie di pozzi verticali di ventilazione dalla superficie

fino alla canalizzazione a determinati intervalli misurati (circa 50

metri) lungo il suo percorso. Conseguentemente, l'esperto dovrà stabilire

la profondità dalla superficie di ciascuno di questi pozzi. Egli usa una

livella per trovare l'aumento della pendenza del terreno da ciascun pozzo

al successivo e segna sulla corda l'entità della riduzione. In questo

modo sa a quale profondità dalla superficie dovrebbe essere scavato ogni

pozzo se la canalizzazione fosse perfettamente livellala. Egli calcola

quindi in profondità addizionale alla quale dovrà essere scavato ciascun

pozzo (a causa della prevista inclinazione della canalizzazione) dividendo

l'abbassamento totale del canale dal livello dell'acqua del pozzo alla

bocca in base al numero di pozzi di ventilazione.

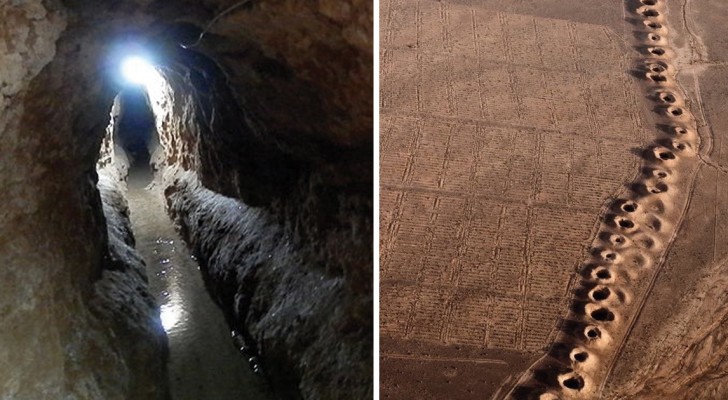

Per

procurare agli scavatori le informazioni relative al percorso e

all'inclinazione della canalizzazione, vengono scavati pozzi guida alle

profondità indicate a intervalli di circa 300 metri, mentre i muqanni

procedono allo scavo della canalizzazione vera e propria, iniziando lo

scavo all'estremità della bocca del terreno alluvionale. Per proteggere

la bocca dai danni provocati dai temporali i primi 3-5 metri del tunnel

vengono rivestiti con pietre di rinforzo. Il cunicolo è largo circa 1

metro e alto un metro e mezzo. Man mano che gli scavatori avanzano, si

assicurano di seguire un percorro rettilineo con l'ausilio di due lampade

a olio. Il materiale scavato viene depositato nelle secchie ai piedi del

pozzo di ventilazione più vicino e issato alla superficie dai compagni di

squadra. Il tunnel non richiede nessun rinforzo se è scavato nell'argilla

dura o in un conglomerato ben compatto. Quando i muqanni incontrano un

masso di roccia o qualche altro ostacolo insormontabile praticano un

passaggio intorno a esso e devono poi ritrovare la giusta direzione verso

il prossimo pozzo di ventilazione. Essi dimostrano una grande perizia in

questo lavoro, sia contando sul loro senso di orientamento sia ascoltando

i rumori degli scavatori che lavorano nel pozzo verticale più avanti. Il

pericolo maggiore che si può incontrare è un suolo sabbioso, soffice,

friabile o comunque mobile che può provocare il crollo della volta.

In

questi tratti gli scavatori rivestono le pareti con anelli in terracotta

non appena hanno tagliato lo strato frontale della galleria. Pericolosi

sono anche i gas e l'aria povera di ossigeno; gli scavatori sorvegliano

attentamente le loro lampade a olio che rappresentano un allarme per una

possibile atmosfera asfissiante. Non appena i muqanni si avvicinano alla

falda acquifera si devono guardare da un altro pericolo: il possibile

allagamento del tunnel da parte di una improvvisa irruzione d'acqua.

Questo pericolo è particolarmente grande nel momento dello sfondamento

del pozzo principale; il pozzo deve essere svuotato accuratamente se non

si vuole che gli uomini vengano spazzati via dall'irruzione dell'acqua. A

causa di tutti questi pericoli i muqanni, che chiamano il qanat

"l'assassino", recitano sempre una preghiera prima di entrarvi e

non vanno mai al lavoro in un giorno infausto.

I

qanat variano molto in lunghezza secondo la profondità della falda e

l'inclinazione del terreno: in alcuni la canalizzazione dal pozzo

principale allo sbocco dell'acqua è lunga dai 2 ai 4 chilometri, ma in un

qanat dell'Iran del sud è invece lungo più di 32 chilometri. Normalmente

la lunghezza varia da 10 a 18 chilometri. Anche la quantità d'acqua

ottenibile dai singoli qanat è molto variabile. Per esempio, di circa 200

qanat esistenti nella pianura di Varamin a sud-est di Teheran il più

grande emette oltre 300 litri al secondo e il più piccolo solo un litro.

Finché

il qanat non è stato completato e non è in azione non è possibile per

un certo periodo di tempo stabilire se esso sarà una fonte continua

oppure una fonte stagionale che fornisce l'acqua solo in primavera o dopo

abbondanti piogge. Poiché l'investimento iniziale nella costruzione di un

qanat è considerevole, il proprietario e i costruttori ricorrono spesso

al sondaggio e ad apparecchiature complicate per aumentare la sua resa.

Per esempio, possono ricorrere a diramazioni della canalizzazione

principale per raggiungere altre falde acquifere oppure scavare il suolo

della canalizzazione esistente per abbassarla e attingere l'acqua a un

livello più profondo. Una grande cura viene anche dedicata alla

manutenzione del qanat. La buca dei pozzi di ventilazione è difesa con

muri simili a crateri costruiti con il materiale di scavo e alle volte con

un coperchio per impedire eventuali danni provocati dall'afflusso d'acqua

durante i temporali. E' necessario togliere la melma trasportata nei

cunicoli dalla falda, pulire la volta della cavità ed eseguire continue

riparazioni.

Com'è

naturale in un sistema che esiste da migliaia di anni e così importante

per in vita del paese, la costruzione dei qanat e la distribuzione

dell'acqua sono regolati sia da leggi e sia dal senso comune consacrato

dalla tradizione. I costruttori dì un qanut devono ottenere il consenso

dei proprietari del terreno che attraverserà, ma l'autorizzazione non può

essere rifiutata arbitrariamente; deve essere concessa se il nuovo qanat

non interferisce con il rendimento di altri qanat esistenti, il che di

solito significa che la distanza fra due sistemi qanat deve essere di

parecchie centinaia di metri, secondo le formazioni geologiche

interessate. Quando le due parti non raggiungono un accordo, la questione

viene decisa dalla magistratura che normalmente nomina un esperio

indipendente per risolvere i problemi tecnici in contestazione.

Vi

sono pure sistemi tradizionali per l'equa distribuzione dell'acqua di un

qanst agli utenti. Se il qanal appartiene a un proprietario terriero che

ha dei fittavoli questi di solito nomina un intendente dell'acqua che

sovraintenda alla distribuzione dell'acqua ai singoli fittavoli secondo la

vastità della fattoria e la natura dei prodotti che vi crescono. Quando

gli stessi contadini sono i proprietari del

qanat, il che accade sempre più spesso con la nuova riforma

fondiari dell'Iran, eleggono un sovraintendente dell'acqua con l'incarico

di vegliare che ogni contadino riceva la sua giusta parte di acqua e al

tempo giusto: il sovraintendente ne riceverà una parte a ricompensa dei

suoi servizi. Il sovraintendente si regola secondo un sistema di

distribuzione che è rimasto fisso da centinaia di anni. Per esempio, tre

borghi nella regione di Sehdeh nell'Iran occidentale ricevono ancora le

stesse porzioni che furono loro attribuite nel XVII secolo durante il

regno di Shab Abbas il Grande. I borghi di Dastgerd e Parvar hanno diritto

a 8 parti ciascuno e Karton a 9 e le assegnazioni vengono fatte agli

sbocchi del bacino di distribuzione; gli sbocchi di Dastgerd e di Parvar

sono larghi 8 spanne, 9 quello di Karton.

La

produzione agricola resa possibile dai qanat ripaga ampiamente gli

investimeni fatti nella loro costruzione e nella loro manutenzione. Una

recente inchiesta ha dimostrato che il profitto di questi investimenti in

valore di prodotti agricoli e di vendita di acqua si aggira dal 10 al 25%.

La costruzione di un qanat lungo circa 10 km costa dagli 8 ai 20 milioni

di lire secondo la natura del terreno: per un qanat lungo da 18 a 27 km il

costo si aggira sui 54 milioni.

Il

costo di costruzione è aumentato negli anni recenti in quanto anche il

costo della mano d'opera è aumentato. Inoltre, la divisione di grandi

latifondi in piccole proprietà con la nuova politica di distribuzione

fondiaria, come pure l'uso di macchinario agricolo moderno, hanno reso

difficile ai singoli proprietari terrieri di poter sostenere la spesa per

nuove costruzioni di qanat o per la manutenzione di quelli esistenti.

Molti agricoltori ora forano pozzi e usano motopompe per portare l'acqua

alla superficie. Conseguentemente, la costruzione di nuovi qanat cesserà

a meno che le cooperative di contadini dì nuova formazione non la trovino

vantaggiosa e possano reperire i capitali necessari per realizzarla.

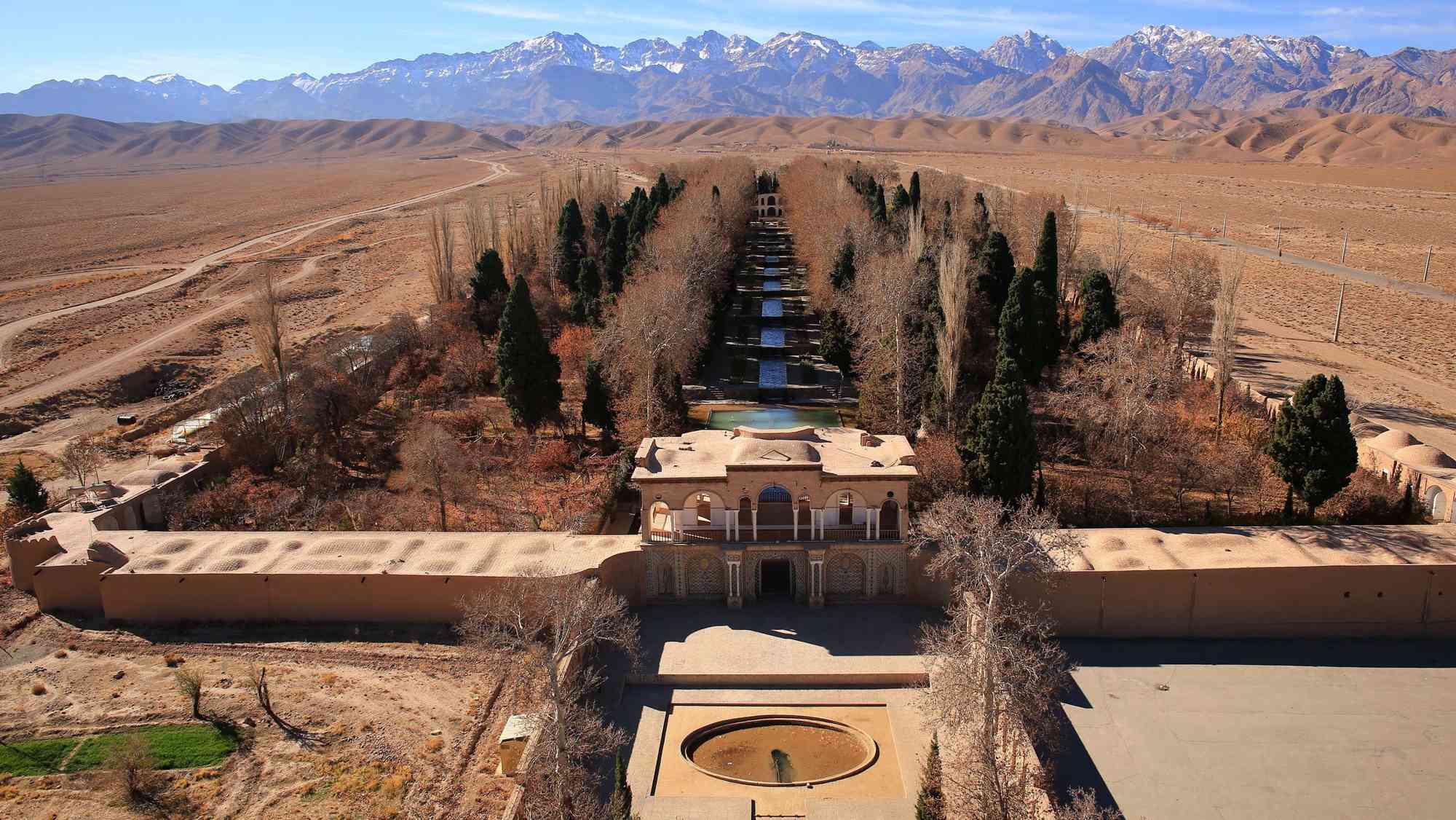

Qualunque

sia il futuro del sistema iraniano dei qanat, esso rimane oggi un esempio

impressionante delle fatiche di un popolo che lavora sodo. I 22.000 qanat

dell'Iran con i loro 300.000 chilometri di canalizzazioni sotterranee

tutte costruite con il lavoro manuale, distribuiscono ben 585 metri cubi

d'acqua al secondo - una quantità equivalente al 75 per cento della

portata del fiume Eufrate nella pianura della Mesopotamia. Questo volume

d'acqua sarebbe sufficiente a irrigare oltre un milione di ettari di terra

arida se fosse usato interamente per l'agricoltura. Si è fatto un

giardino di ciò che altrimenti sarebbe diventato un deserto inabitabile.

Si dice che nei tempi antichi il paese avesse una vegetazione fiorente che

gradualmente andò inaridendo a causa de! disboscamento e della perdita

del terreno fertile per le erosioni. Il popolo persiano ha risposto al

disastro potenziale con una soluzione ingegnosa e lungimirante che

rappresenta un tributo classico alle risorse umane.

|