Xanthos fu

una città dell'antica Licia, luogo dell'attuale Kınık, nella

provincia turca di Antalya, e del fiume sul quale la città è stata

costruita. Nelle antiche fonti il termine "Xanthos" viene

usato come sinonimo di "Licia".

Xanthos

viene citata da numerosi scrittori greci e romani. Strabone afferma che

sia la più grande città Licia. Sia Erodoto che Appiano ne descrivono

la conquista fatta da Harpagus per conto dei persiani

approssimativamente nel 540 a.C. Secondo gli scritti di Erodoto, i

persiani sconfissero un esiguo esercito licio nelle pianure a nord della

città. Dopo lo scontro, i liciani si ritirarono all'interno della città

che venne assediata. I liciani distrussero la propria acropoli, uccisero

le proprie mogli, i figli, e gli schiavi, dopodiché iniziarono un

attacco suicida contro le truppe persiane. Morì l'intera popolazione ad

eccezione di 80 famiglie che non si trovavano in città durante la

battaglia.

Durante

l'occupazione persiana, venne insediato un capo locale a Xanthos, e nel

520 a.C. era già in uso il conio delle monete. Dopo il 516 a.C. Xanthos

venne inclusa tra i primi nomos nella lista tributaria di Dario I di

Persia. Le fortune di Xanthos furono legate a quelle della Licia, anche

quando questa cambiò alleanza durante la guerra greco-persiana. Gli

scavi archeologici ne dimostrano la distruzione attorno al 475 a.C. -

470 a.C., o per mano dell'ateniese Cimone o dei persiani, questo punto

è ancora dibattuto. Dal momento che non esistono racconti della sua

distruzione, né negli scritti greci né in quelli persiani, alcune

correnti di pensiero ne legano la fine a cause naturali o accidentali.

Nella seconda metà del quinto

secolo a.C., Xanthos conquistò la vicina Telmessos incorporandola nella

Licia.

I resoconti sulla resa della città ad Alessandro Magno sono discordi:

quelli di Arriano parlando di una cosa pacifica, ma subito dopo accenna

ad un saccheggio. Dopo la morte di Alessandro la città passò sotto il

controllo degli eredi; Diodoro Siculo ne narra la cattura da parte di

Tolomeo I di Antigone. Appiano, Cassio Dione e Plutarco dicono che venne

distrutta durante le guerre civili romane attorno al 42 a.C., da Bruto,

ma Appiano parla anche di una ricostruzione effettuata da Marco Antonio.

I resti di un anfiteatro romano sono ancora visibili. I racconti di

Marino dicono che Xanthos ospitava anche una scuola di grammatica.

Il sito di

Xanthos fu riscoperto il 20 aprile 1838 dall'inglese Ch. Fellows che vi

ritornò tre volte (aprile 1840; dicembre 1841 - febbraio 1842; ottobre

1843-marzo 1844). I due ultimi viaggi furono vere spedizioni che

fruttarono al British Museum una collezione di documenti di

incomparabile ricchezza.

Le spedizioni

austriache dirette da O. Benndorf raccolsero le iscrizioni, permettendo

così, lo studio dei monumenti di Xanthos e in particolare del Monumento

delle Nereidi.

Una missione

archeologica francese diretta da P. Demargne, P. Devambez e H. Metzger

ha eseguito scavi a Xanthos dal 1950 al 1962. Essa si è dedicata

all'acropoli bassa, detta licia, ai monumenti funerarî, compreso il

Monumento delle Nereidi, così come al teatro romano e alle basiliche

bizantine comprese nei limiti di questi scavi. I principali ritrovamenti

sono stati trasportati ai musei di Antalya e di Istanbul; altro

materiale è riunito in un magazzino a Xanthos stessa.

L'acropoli licia

in forma di pianoro (altezza massima m 85), è difesa da una cinta di

mura del V sec. a.C. e domina direttamente il fiume; immediatamente a

Nord, dal basso in alto, una piccola spianata ha accolto i monumenti

funerarî di epoca arcaica e classica. Altri sono stati disposti sul

pendio di una collina più elevata che diventerà l'acropoli ellenistica

e romana. Il Monumento delle Nereidi occupa una terrazza vicina

all'acropoli licia, dalla quale un precipizio la separa.

La città si

estese in maniera eccezionale probabilmente nel III sec. a.C.; la nuova

cinta di mura inglobò un'acropoli alta (altezza m 148) e una serie di

terrazze inclinate ai piedi di questa, da nord a sud. Questa cinta di

cui alcune sezioni appartengono ancora alla costruzione ellenistica, non

cessò di essere rimaneggiata fino alla piena epoca bizantina. Sembra

che infine (forse dopo l'attacco arabo), la città bizantina si sia

raccolta sull'acropoli primitiva, il cui muro nord a speroni, senza

dubbio non è anteriore all'XI sec. della nostra era.

Necropoli di età

diverse, principalmente romane, si distribuiscono a nord della località

in una specie di "valle delle tombe" e sulle colline

circostanti.

Il problema più

importante che i monumenti di Xanthos propongono è quello della

influenza ellenica che agisce e si innesta su di una tradizione indigena

imparentata alle civiltà orientali.

Arcaismo - Nessun

documento dell'Età del Bronzo né della prima Età del Ferro è stato

messo in luce. Il livello più antico dell'acropoli licia, nella sua

parte sud-est, è rappresentato da un primo palazzo che dimostra una

parentela forse con gli edifici neohittiti della Siria del nord

(Zincirli); questo livello ha dato ceramiche locali a motivi geometrici

semplici "nero su rosso" e materiale di importazione greca,

risalente alla fine dell'VIII sec. I ritrovamenti più antichi si

collegano a quelli di al Mina, Tarso, Lindos e suggeriscono l'ipotesi

che queste prime influenze greche siano giunte attraverso i Rodî. Oltre

il palazzo dovette esistere un luogo di culto in questo periodo nella

parte centrale dell'acropoli.

La conquista

persiana e l'incendio della città verso il 545-540, apre una nuova

epoca che si conclude con un altro incendio verso il 470, in relazione,

forse, con la spedizione ateniese di Cimone.

Sull'acropoli,

forse proprio da allora circondata da una fortificazione, si trovano un

secondo palazzo ed un tempio a tre celle (paragonabile ad alcuni esempî

ciprioti e palestinesi). La ceramica attica a figure nere vi abbonda; vi

si trovano insieme ceramica di Fikellura e numerose figurine ioniche; è

stata rinvenuta anche una testa di koùros di tipo milesio. È

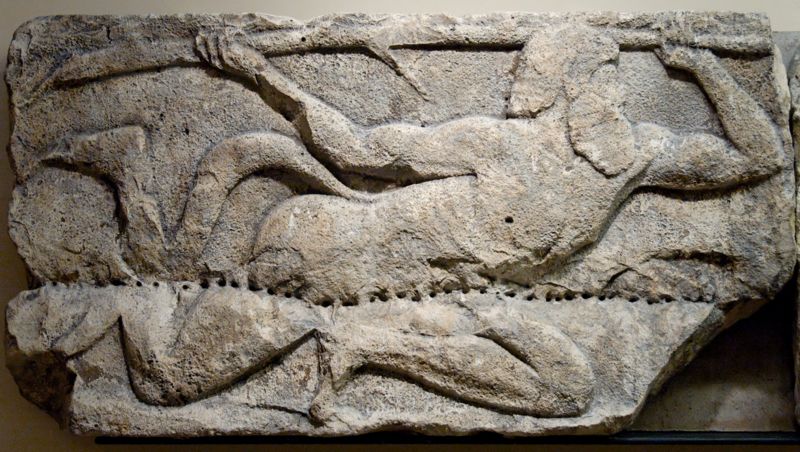

proprio in questo periodo che, a una certa distanza, viene innalzato il

primo pilastro funerario, quello detto "del leone" (verso il

540), tipo "barbarico" di cui noi ignoriamo ancora l'origine;

l'influenza greca è evidente nella decorazione delle lastre di pietra

che chiudono la camera funeraria sopra il pilastro monolitico,

nonostante i temi iconografici siano dinastici e orientali: leone che

atterra un toro; leonessa e i figli; combattimento di un uomo col leone;

personaggio seduto (il dinasta?) in una scena scomparsa; scena guerresca

parzialmente conservata.

Ai piedi

dell'acropoli altri pilastri si eleveranno in seguito: di uno (verso il

525) non rimane che una lastra isolata, reimpiegata in una sepoltura

posteriore, con lottatori, suonatore di lyra finemente cesellato,

suonatore di flauto. Questa rappresentazione è analoga a quella che

decora una delle facce del pilastro di Isinda-Belenkli: essa è dovuta

senza dubbio a Greci di Rodi; le forme sono abilmente alternate, a volte

di una eleganza raffinata, a volte di una solidità massiccia, secondo

la tradizione orientale.

Una generazione

più tardi (tra il 500 e il 470) il Monumento detto delle Arpie è uno

dei pilastri funerari più caratteristici, ma anche il più tozzo: su di

una base massiccia il pilastro monolitico è alto m 5,43; la camera

funeraria è chiusa da lastre di marmo (alte m 1,02); la

lastra-coperchio è di m 0,44, un blocco di coronamento di m 0,53. La

decorazione delle lastre di marmo deve essere attribuita a dei Milesî

che la trattano con una pesantezza ereditata dal VI sec. e dai

Branchidi, ma addolcendo le forme con i piacevoli e sovrabbondanti

particolari delle vesti: si ha in questo monumento senza dubbio una

testimonianza dello stile milesio del primo venticinquennio del V

secolo. I membri della famiglia dinastica siedono sulle quattro facce.

Vengono fatte diverse offerte; su due facce alcune Sirene (e non Arpie)

guidano le anime. L'iconografia dinastica si arricchisce della

iconografia greca relativa all'Aldilà.

L'epoca

classica - Quella tra il 470 e il 330 circa è una grande

epoca per l'arte di Xanthos. Vi si pone il problema dell'accoglienza

fatta alle forme successive dell'arte classica greca. Sull'acropoli, la

cui cinta risale in parte al V sec. a.C., furono fatti grandi lavori che

le diedero l'aspetto che essa conservò senza dubbio fino alla fine

dell'antichità; un secondo tempio viene costruito sulla sommità

dell'acropoli, più in alto del tempio a tre celle. Il palazzo di questa

epoca è scomparso ma si sono potuti ricostruire tre monumenti funerarî

o Heròa concepiti nella pura tradizione licia della

costruzione in legno trasferita in pietra. P. Coupel e H. Metzger hanno

restaurato due edifici col tetto a doppio spiovente e un terzo col tetto

a terrazza. Vi sono stati ricollocati gli elementi dei frontoni e dei

fregi portati a Londra da Fellows: sono documenti che appartengono tutti

senza dubbio all'epoca dello stile severo (470-450). Ma vi si uniscono

tendenze diverse le quali, altrove che non in queste zone periferiche,

implicherebbero uno scaglionamento cronologico ben più prolungato. Così

alcuni rilievi secondarî, forse appartenenti alla base di questo

monumento (fregi di galli e uccelli, di satiri, centauri, ecc.) hanno

ancora molto della tradizione arcaica del VI sec.: uno dei frontoni

evoca lo stile milesio delle Arpie, l'altro con le sue sfingi eleganti

appartiene ad uno stile subarcaico che sembra essere stato molto

apprezzato in Licia ed essere durato fino alla metà del secolo: si

constaterà un fenomeno analogo nell'ellenizzazione occidentale. È a

questo stesso stile che si potrà riportare un rilievo con due

personaggi, appartenente ad una scena di banchetto funerario, come anche

la processione del dinasta in carro. I temi più particolarmente

dinastici trovano in questo caso il mezzo espressivo che gli è

familiare. Di questa processione fanno parte tuttavia personaggi

drappeggiati che portano la lancia, che imitano molto maldestramente lo

stile proprio della Grecia; ancora più chiaramente le peplophòroi che

apparterrebbero anch'esse ad uno di questi Heròa, sono

trasposizioni ioniche di modelli peloponnesiaci o attici. Con lo stesso

spirito è trattato un bellissimo rilievo inedito, reimpiegato nel

teatro, con una rappresentazione di Nike.

Due monumenti

funerarî importanti vanno inquadrati in questo periodo. Il primo

databile probabilmente tra il 450 e il 400 è il più antico dei

sarcofagi lici a decorazione figurata. Si è per lungo tempo fatto

risalire all'arcaismo il motivo tradizionale dei leoni che assalgono un

toro, che decora il basamento. Ma i resti molto poveri che permettono

ora di ricostruire il coperchio, ci obbligano a modificare questo punto

di vista: sulle ogive dei lati brevi le sfingi guardiane sono proprio

nella tradizione subarcaica di quelle dell'acropoli; sui lati lunghi una

caccia al cinghiale (molto parzialmente conservata), un banchetto

funerario, accolgono le influenze del nuovo classicismo attico. I

personaggi che stanno a capo del letto o sfilano dinnanzi ad esso

potrebbero derivare il loro archetipo da vasi o stele. Il dinasta seduto

sul letto è trattato in scala più grande e quasi di faccia. Questi

sono i procedimenti escogitati dall'arte greca per esprimere la maestà

del personaggio orientale.

Il pilastro

iscritto, uno dei monumenti più considerevoli di Xanthos ci è

particolarmente prezioso perché ben datato (430-410). Il tipo

tradizionale del pilastro rimane, ma più slanciato nelle sue

proporzioni (altezza del pilastro e del fregio m 5,58 con una larghezza,

alla base, di m 1,71 per 1,50). Il fregio che illustra queste vittorie

si trova agli angoli su degli avancorpi di tori inginocchiati, alla

maniera dei capitelli achemènidi: il dinasta, forse il Kherei delle

monete, percorre da vincitore il campo di battaglia, abbattendo i suoi

nemici, uno dopo l'altro. Gli scudi che egli ha loro preso, formano un

fregio al di sopra della scena, mentre alla sommità del pilastro egli

era seduto su un trono con leoni, secondo l'iconografia della maestà

(la statua è scomparsa, le tracce dei piedi restano sullo zoccolo). Si

ritrova qui l'iconografia indigena e orientale della vittoria, che

ricorre a certi procedimenti arcaici (la sfilata di guerrieri uno dietro

l'altro) ma conosce anche la distribuzione dei combattimenti secondo lo

schema delle gigantomachie e amazzonomachie dell' epoca di Fidia.

Il Monumento

delle Nereidi non è di molto posteriore (verso il

410-400): gli scavi fatti dopo il 1950, permettono di ricostruirne

esattamente l'architettura: esso è un vero documento della completa

ellenizzazione. Sullo zoccolo tradizionale dei pilastri (tre assise di

marmo al di sopra di una base in calcare) sorge per la prima volta una

architettura ionica, quella di un piccolo tempio periptero con quattro

colonne per sei, coronato da un frontone. I muri della cella hanno

potuto essere ricostruiti, così come le ante. Della porta E sono stati

trovati tutti gli elementi: soglia, piedritti, fregio a tre serie di

ovoli, cornice; le proporzioni di questa porta, la pesantezza del suo

coronamento, sono in una tradizione ionico-arcaica. La cella accoglieva

quattro letti funebri in calcare di cui si sono trovati resti: ne appare

ancora la traccia sugli ortostati dei muri. Nelle colonne del

peristilio, ioniche a base asiatica, si aggiunge ai capitelli un toro

decorato con una treccia, ad imitazione dell'Eretteo: semplice

particolare attico in un monumento di carattere asiatico. È stato

ritrovato anche un capitello d'angolo, il primo che noi conosciamo a

quattro volute.

Se

l'architettura greca fa la sua apparizione a Xanthos nel Monumento delle

Nereidi, la decorazione era da molto tempo ellenizzata. Tuttavia essa si

dispiega qui con una ricchezza sovrabbondante. Fra l'assise di marmo

semplice della base e la cornice a due serie di ovoli, si trovano due

fregi dello zoccolo sovrapposti, tutti e due illustranti le vittorie del

dinasta: l'uno, il più alto (m 1,1) è posto sul secondo (m 0,63). Il

primo trasforma le battaglie in combattimenti mitologici alla maniera

greca delle amazzonomachie (anche se qui i combattenti dei due campi

sono uomini); vi si distinguerebbe volentieri la mano di uno scultore

greco della Ionia che conosceva i modelli attici ma gli dava proporzioni

più pesanti, e quella di un imitatore indigeno. Il secondo fregio

celebra gli stessi vincitori, con la stessa arte ma con tutt'altro

spirito, quello del realismo indigeno e dinastico: il dinasta seduto

sotto il suo parasole accoglie gli inviati nemici. Lo scultore ricorre a

procedimenti artistici tutti diversi: sfilate di persone una dietro

l'altra, rappresentazione dei muri della città assediata con i suoi

difensori sugli spalti, rappresentazione che sarebbe straordinaria nella

Grecia propriamente detta, ma che è familiare ai Lici e sembra

risalire, attraverso tappe che noi ignoriamo, all'eredità della

tradizione narrativa orientale, quella assira per esempio.

Gli altri due

fregi, l'uno sull'architrave, l'altro sul muro della cella, hanno

rilievi assai schematici. Sono consacrati a temi indigeni e orientali e

usano volentieri l'artificio della ripetizione, per esempio per la

sfilata dei servitori. Il fregio dell'architrave ha per tema principale

la caccia e la consegna di offerte; l'altro il sacrificio e i banchetti

funerarî.

I frontoni, come

ci si poteva aspettare, sono riservati ancora a due scene di

glorificazione del sovrano: una scena di battaglia, in cui egli doveva

figurare a cavallo, e un'altra in cui egli siede al fianco della moglie,

fra i dignitari della corte: quest'ultima scena è trattata con una

pesantezza ed una mancanza di eleganza che stupisce in questa età; vi

si sente l'influenza delle statue in maestà che coronavano i pilastri;

notiamo una volta di più che le rappresentazioni più legate alle

tradizioni indigene ritrovano naturalmente i procedimenti dell'arcaismo.

Al simbolismo

greco dell'Oltretomba appartengono al contrario le famose Nereidi degli

intercolumnî e le figure degli acroterî principali (due scene di

rapimento). Le Nereidi sono tra le più belle figure che ci siano

pervenute di un'arte classica ionica ispirata all'arte attica.

Il passaggio dal

V al IV sec. a.C. ha una grande importanza, come in ogni altra zona

periferica. Il fenomeno di ellenizzazione prosegue e si accentua ed

anche si stabilizza. Certe incoerenze scompaiono e nasce un nuovo stile

che sembra essere stato particolarmente brillante a Xanthos nella prima

metà del IV secolo. Una necropoli di quest'epoca, sul pendio sud-est

dell'acropoli alta, riunisce un certo numero di innovazioni originali.

Un pilastro funerario, l'ultimo (con un altro che si rizza sopra il

teatro), ha singolarmente ellenizzato la sua forma e le sue proporzioni;

non si erige più su di uno zoccolo massiccio, ma su tre gradini alla

moda greca. La lastra coperchio è divenuta molto più modesta, il

fregio è di marmo, ma non decorato. Nelle vicinanze si allineano alcune

facciate di tombe rupestri trattate secondo la moda tradizionale, mentre

proprio accanto, una di esse è trattata per la prima volta alla greca,

con un piccolo portico e due colonne tra le ante, con una porta centrale

circondata di modanature.

Non lontano il sarcofago

di Payava è un chiaro documento dell'arte nuova: fedele

alla tradizione licia del sarcofago di pietra imitante quello in legno,

si sviluppa in altezza con una eleganza maestosa (una tomba inferiore,

uno zoccolo massiccio, il sarcofago propriamente detto col suo

coperchio); le zone decorate, come nel Monumento delle Nereidi,

manifestano una esuberante ricchezza, i temi dinastici tradizionali sono

conservati, ma trattati con gusto straordinario dell'effetto: si

paragoni alle scene schematiche del pilastro iscritto e anche alle scene

tradizionali del Monumento delle Nereidi, la vivace battaglia

raffigurata sullo zoccolo intermedio: si tratta di Payava senza dubbio,

che sta a cavallo trionfando dei suoi nemici nascosti tra le rocce; il

suo corpo di guardia di cavalieri lo segue, giungendo dal fondo, con un

senso molto nuovo della profondità; l'altra grande scena dello zoccolo

è una udienza del satrapo che accoglie personaggi vestiti alla greca,

mentre lui stesso e i suoi due ufficiali sono vestiti alla persiana,

rappresentati con una straordinaria fedeltà nel costume e negli

atteggiamenti.

Le monete dello

stesso periodo, il secondo venticinquennio del IV sec. circa, in

particolare i magnifici esemplari col nome di Mithrapata e di Pericle,

ci offrono effetti analoghi; è nato uno stile greco d'Asia che usa

tutte le risorse della seconda età classica per illustrare la vita di

queste corti dinastiche. Sul coperchio del sarcofago di Payava appaiono

delle immagini simboliche (la quadriga che porta il dinasta nell'Aldilà),

ma anche scene di vita reale. Gli antichi animali guardiani perdono la

loro importanza: le sfingi non occupano più che una piccola parte

dell'ogiva; i leoni si riducono alle protomi sporgenti del coperchio.

Insieme a quello di Merehi, trattato con lo stesso spirito, il sarcofago

di Payava è il solo a rappresentare a Xanthos questa grandissima epoca

della scultura licia testimoniata dai monumenti funerarî di altre città.

È molto

sorprendente che questo impulso creativo duri poco; l'ultimo sarcofago

di epoca classica di Xanthos, quello detto delle danzatrici, databile

all'epoca di Alessandro con ogni probabilità, ritorna a scene molto più

schematiche e alla tradizionale iconografia indigena; quella della

caccia e della guerra (si ritrova nella scena di guerra, il vincitore

fuori dell'azione, che tocca, secondo il vecchio gesto magico, lo scudo

preso al vinto, mentre i suoi nemici fuggono sui loro cavalli). Il

simbolismo alla greca e la testimonianza di un'arte più colta non

appaiono che nelle figure delicate delle danzatrici col kàlathos,

raffigurate nelle ogive, al posto delle sfingi guardiane.

L'età

ellenistico-romana; la prima età bizantina - Si sa che la

città di Xanthos si ingrandì singolarmente nel III sec. a.C.,

all'epoca dei Lagidi, che fu per Xanthos un'epoca di prosperità. Alcuni

settori delle mura della città si sono conservati nel loro aspetto

ellenistico, in particolare in vicinanza della porta sud (la quale

presenta una iscrizione di Antioco il Grande con la dedica della città

alla triade apollinea). La città ellenistica non è stata ancora

sistematicamente esplorata: vi si indovina una urbanistica nuova nella

zona delle terrazze sovrapposte, dietro il Monumento delle Nereidi. Solo

alcune zone sono conosciute: un cimitero ellenistico fu accertato ai

piedi del Monumento delle Arpie ed ha fornito qualche oggetto di arte

alessandrina: una tazza di vetro, una oinochòe di faïence

col ritratto della regina Berenice. L'epoca romana che si prolunga

senza interruzione nella prima età bizantina, ha lasciato tracce

profonde a Xanthos la cui importanza continuò, senza però riuscire ad

eclissare quella delle città della costa come Platea e Myra. I soli

monumenti scavati finora sono il teatro romano, posto sul pendio nord

dell'antica acropoli; una grande agorà è stata riconosciuta nelle

vicinanze del teatro e fu senza dubbio uno dei centri della vita

pubblica in età romana: una iscrizione datata all'età di Domiziano,

ricorda nelle vicinanze un bouleutèrion. L'acropoli nuova

doveva essere coronata da un grande tempio di cui molti blocchi sono

ancora visibili.

Nel III e IV

sec. della nostra èra devono essere sorte ancora grandi costruzioni

nella città, a giudicare dal numero dei resti architettonici di questa

epoca; si aggiunga che le monete di questi stessi secoli sono molto

numerose. L'acropoli antica, di nuovo fortificata nella tarda antichità,

accolse numerosi monumenti nella prima età bizantina, principalmente

una residenza dell'epoca costantiniana, i cui mosaici pavimentali sono

tuttavia trattati in uno stile particolarmente barbaro (Meleagro e

Atalanta; Teti e Achille allo Stige; medaglioni di Eirene ed Eupripeia).

Le basiliche

cristiane si moltiplicarono a Xanthos. Una è stata esplorata

sull'acropoli antica, un'altra nella parte sud-ovest della grande agorà

romana; una terza di grandi dimensioni è stata solo riconosciuta nella

parte E della città. Un grande monastero sostituì il tempio romano

sull'acropoli alta, in data senza dubbio assai tarda. Nelle mura della

città sono inglobati numerosi blocchi appartenenti a monumenti romani;

le mura dovettero essere difese fino agli attacchi arabi, dopo i quali

l'acropoli antica dovette ancora servire da recinto. Il suo muro N a

speroni non deve essere anteriore alla seconda età bizantina.

Dobbiamo

ricordare infine, fuori della cinta, numerosi complessi funerarî di

epoca romana: un mausoleo, già scavato da Ch. Fellows, nella pianura a

S della città; una serie di tombe a nord, facenti capo ad un heròon

su di una collina ad est Mausoleo ed heròon hanno fornito

sarcofagi attici e altri del II e III sec. della nostra era.