- Belvedere,

di nome e di fatto

Fra

i più

straordinari complessi

barocchi d'Europa, il

Belvedere di Vienna gode di un

fascino che nasce non solo

dalla grandiosità, ma

soprattutto dall'armonia

dell'insieme, con i due

palazzi, l'Oberes (Superiore)

e l'Unteres (Inferiore), che

si fronteggiano a livelli

diversi, uniti da un elegante

giardino, formato da terrazze,

parterres fioriti, cascate,

bacini e sculture. Diventato nel

1903 un museo, ora sede della

più

importante collezione d'arte

austriaca, il Belvedere, con i

suoi fastosi interni, rimane

indissolubilmente legato alla

figura del primo proprietario,

il Principe Eugenio di Savoia

(1663-1736), che lo volle come

residenza estiva.

Definito

"nobile cavaliere"

in una popolare canzone

dell'epoca, questo uomo

d'armi, filosofo, amante

dell'arte, nato a Parigi,

figlio di un Savoia-Carignano

e di Olimpia Mancini, nipote

del Cardinale Mazarino (e,

pare, amante di Luigi XIV), fu

una figura di eccezionale

rilievo anche per doti

politiche e diplomatiche. Il

Trionfo marmoreo di Balthasar

Permoser (realizzato nel

1718-21), esposto al Belvedere

Inferiore nella Goldenes

Zimmer (Camera dorata) - i cui

pannelli a grottesche di Jonas

Drentwett erano in origine nel

palazzo di città del principe

-, lo ritrae con l'armatura e

le insegne di cavaliere del

Toson d'Oro, conferendogli una

dimensione mitologica grazie

agli attributi di Èrcole e al

personaggio della Fama, che

gli sta accanto. Sotto i suoi

piedi, la figura di un vecchio

Turco ne simboleggia le

imprese militari.

Eugenio,

che Napoleone Bonaparte

collocava fra i sette più

grandi condottieri della

storia, respinto dall'esercito

francese, offre i suoi servigi

all'imperatore Leopoldo I

d'Austria. Il momento non può

essere più opportuno perché

Vienna, nel 1683, stava

subendo la minaccia

dell'esercito ottomano: la

vittoriosa battaglia di

Kahlenberg è l'inizio della

brillante carriera del

giovane Savoia, che lo porta

al vertice dell'esercito

imperiale.

Fra

le tappe fondamentali della

fulminea ascesa troviamo, nel

1697, il successo nella

battaglia di Zenta ancora

contro i Turchi, a cui segue

la pace di Carlowitz (1699),

che sancisce la fine

dell'espansionismo ottomano.

Comandante supremo, nel 1703,

delle truppe austriache in

Italia durante la guerra di

Successione Spagnola, tre anni

dopo Eugenio

aiuta il cugino

Vittorio Amedeo II di Savoia a

sconfiggere i Francesi nella

battaglia di Superga,

assicurando agli Asburgo

la Lombardia, di cui egli

diviene primo governatore

austriaco.

Il

principe partecipa ai

negoziati per la Pace di

Rastatt (1714), fra Luigi XIV

e Carlo VI d'Asburgo, e

diventa poi governatore dei

Paesi Bassi austriaci, fra le

cariche meglio remunerate

della monarchia; due anni dopo

consegue, a Petervaradino, la

grande vittoria contro i

Turchi, evocata nella

decorazione della Marmorsaal

nel Belvedere Inferiore; nel

1717 conquista Belgrado e,

l'anno successivo, costringe

Ottomani e Veneziani alla pace

di Passarowitz.

Ormai

anziano, Eugenio di Savoia si

occupa del riordinamento

amministrativo e militare

negli ex territori turchi,

prima di morire a Vienna nel

1736, nella sua sontuosa

residenza di città, sulla

Hillelpfortgasse, oggi sede

del Ministero delle Finanze.

Voltaire, nel lodare il

condottiero "che scosse

la grandezza di Luigi XIV e

della potenza ottomana",

lo descriveva come sdegnoso

"delle tentazioni sia del

fasto sia della

ricchezza", ma in realtà

questo personaggio - detto

anche l'"abatino",

perché spesso indossava una

semplice tunica scura

(nei ritratti ufficiali

compare, però,

in sfarzosa uniforme) - amava

circondarsi di oggetti d'arte

e, vista la sua posizione,

aveva bisogno di adeguate

residenze in tutto l'impero.

Costruire

e arredare palazzi era anche

una sorta d'investimento e

dava la possibilità di

ricevere ospiti di alto rango.

Così nel 1697 egli acquista

un terreno a sudest della città,

occupato da un ampio vigneto

che, essendo su vari livelli,

risultava ideale per un

palazzo nobiliare "fuori

porta". Costruire

e arredare palazzi era anche

una sorta d'investimento e

dava la possibilità di

ricevere ospiti di alto rango.

Così nel 1697 egli acquista

un terreno a sudest della città,

occupato da un ampio vigneto

che, essendo su vari livelli,

risultava ideale per un

palazzo nobiliare "fuori

porta".

Dall'alto,

si godeva una magnifica vista

su Vienna e sul Wienerwald

(Bosco Viennese), mentre a

valle l'accesso avveniva dal

Rennweg,

sin dall'epoca dei

Romani arteria principale

verso l'Ungheria.

A

progettare la residenza

estiva, chiamata Belvedere

solo nel 1752, quando

l'imperatrice Maria Teresa

l'acquistò

dall'unica erede di Eugenio,

la nipote Vittoria di Savoia,

il principe vuole il giovane,

ma già affermato Johann Lucas

von Hildebrandt (1668-1745). I

lavori di costruzione durano

oltre 25 anni: l'architetto

comincia dal terrazzamento del

giardino e, nel 1714, si

accinge alla costruzione del

Belvedere Inferiore.

L’insieme generale del palazzo,

molto lungo ma a un solo

piano, è alleggerito da alte

finestre incorniciate da

colonne, che contribuiscono a

dare slancio alla facciata. Un

ingresso centrale, aggettante

e su due piani, conferisce

rigore alla struttura.

Il tetto è diviso in tre

parti, cosa che enfatizza la

zona centrale mettendo in

risalto la balaustra adorna di

statue, che funge da elegante

collegamento tra le diverse

aree. La sobrietà

dell’esterno, in forte

contrasto con la magnificenza

dell’interno, prelude allo

stile del Belvedere Superiore.

I 500 metri di giardino che

separano il Belvedere

Inferiore da quello Alto

aumentano questa sensazione.

Il paesaggista francese

Dominique Girard,

l’architetto che realizzò

le vaste aree verdi di

Versailles, creò un parco

barocco con specchi d’acqua,

scalinate, cascate

artificiali, sculture di putti

e personaggi mitologici –

figure molto amate dal

principe, come si evince anche

dai fregi e dalle decorazioni

dei due edifici.

Sfortunatamente solo parte di

questo progetto è

sopravvissuto sino ad oggi.

Tuttavia, almeno la

prospettiva, creata dalla

salita attraverso il giardino

in direzione del Belvedere

Superiore, continua a

esercitare tutto il suo

fascino: la gradualità degli

scalini e delle cascate

sottolinea l’effetto

ascensionale e, alla sommità

dell’altura, il palazzo –

che si specchia nella piscina

di fronte – è il suggello

di tanta magnificenza. Da qui,

la vista sulla città è

straordinaria.

Intanto

il principe Eugenio aveva

deciso di costruire sulla

cresta della collina un altro

palazzo, più adatto al

cerimoniale di corte. I lavori

del Belvedere Superiore

iniziano nel 1721 e il nuovo

edificio si rivela ben più

grandioso del primo,

sottraendogli il ruolo

ufficiale di Residenza di

Stato e di cornice per i

ricevimenti.

L'abilità

di Hildebrandt di combinare

armoniosamente spazio e

proporzioni

appare nella magnifica

facciata dove, specularmente

al Belvedere Inferiore, il

padiglione centrale ha una

struttura articolata ed è

ornato di statue. Due altri

padiglioni e due ali più

basse lo collegano con le

torri d'angolo ottagonali. Dal

lato sud dove, in origine, era

posto l'accesso, il palazzo si

riflette nello stagno, secondo

il modello di Versailles: nel

grande specchio d'acqua del

cortile d'onore le passeggiate

in gondola creavano un'atmosfera

magica ed esotica durante le

sontuose feste del principe.

L’interno è ricco di affreschi a soggetto

mitologico. Carlo Carlone

dipinse le pareti e il

soffitto della Camera del

Giardino, al piano terra, con

scene della vicenda di Apollo

ed Aurora. Il Gabinetto

Dorato, nel padiglione a

nord-ovest, risplende di

bianco e oro ed è arricchito

da una statua equestre del

principe Eugenio, datata 1862

e opera di Antonio Dominik

Fernkorn.

A

proposito di ricevimenti, dopo

la scomparsa di Eugenio di

Savoia e la vendita dei

palazzi agli Asburgo, il

Belvedere sembra rivivere una

nuova, grande stagione nel

1770, grazie alla festa in

maschera con 16.000 invitati,

data in occasione delle nozze

per procura di Maria

Antonietta con il delfino di

Francia: il futuro Luigi XVI.

Le

sale del Belvedere Inferiore

ospitano attualmente il Museo

del Barocco Austriaco,

dove sono raccolte

significative opere del

Seicento e del Settecento, che

trovano il giusto risalto in

un ambiente ad esse

congeniale.

Di

particolare rilievo la Sala

dei Marmi (Marmorsaal),

con il pesante rivestimento in

marmo rosso scandito da

stucchi e affreschi

prospettici di Gaetano Fanti,

e sul cui soffitto Martino

Altomonte realizzò nel 1716

una delle tre Apoteosi del

Principe Eugenio presenti nel

Belvedere. Nell'affresco il

condottiero, vittorioso dopo

la battaglia di Petervaradino

(1714), è rappresentato nelle

vesti di Apollo che guida il

carro del Sole. In questa sala

sono stati sistemati gli

originali in piombo delle

statue che formavano la

Providentia-Brunnen (Fontana

della Provvidenza) in Neuer

Markt, realizzate da Georg

Raphael Donner nel 1737-1739.

Altro

ambiente di grande interesse

è la Camera da letto del

principe (attigua alla

Marmorsaal), che ha conservato

la tappezzeria originale, e

dove possiamo ammirare altre

due pregevoli opere in marmo

del Donner: un rilievo che

raffigura Agar nel deserto, il

grande gruppo dell'Apoteosi

dell'Imperatore Carlo VI,

nonché i rilievi in bronzo

con il Giudizio di Paride e

Venere nella fucina di

Vulcano.

Nella

Sala delle Grottesche,

così chiamata dai motivi

della decorazione a fresco

realizzata dal pittore Jonas

Drentwett, sono conservate

alcune delle famose Teste di

carattere di Franz Xavier

Messerschmidt (1736-1783). Lo

scultore ha qui magistralmente

realizzato esasperate indagini

fisiognomiche ispirandosi agli

studi e alle teorie dello

svizzero Johann Kaspar

Lavater, che mettevano in

relazione il carattere

dell'uomo con i tratti del suo

volto.

La

contigua Galleria dei Marmi

(Marmorgalerie), dove il rosso

materiale è stato usato come

tratto disegnativivo per

racchiudere e separare le

bianche zone degli stucchi e

le masse delle statue, ospita

altre due opere del

Messerschmidt: le figure in

piombo dell'imperatrice Maria

Teresa e del consorte

Francesco Stefano.

Da

ammirare infine il Salone

degli specchi, o Salone

dorato (per la preziosa

boiserie che ne riveste le

pareti, rimaneggiamento in

stile rococò effettuato sotto

Maria Teresa), dove è esposta

un'altra Apoteosi del Principe

Eugenio: quella realizzata in

marmo da Balthasar Permoser

fra il 1718 e il 1721,

considerata da tutti come il

culmine del barocco austriaco.

In questa scultura l'autore si

è raffigurato nel turco

soggiogato dal principe.

Anche

il Belvedere Superiore fu

sontuosamente decorato

all'interno: Gaetano Fanti,

Carlo Carlone, Martino

Altomonte e Giacomo del Po ne

affrescarono le pareti, mentre

Santino Bussi realizzò

ricercati stucchi purtroppo

modificati nel XIX secolo.

Bellissima è la cosiddetta Sala

Terrena adornata da

quattro potenti Atlanti che,

come pilastri, sorreggono la

volta. Questa soluzione

architettonica, che

Hildebrandt mutuò dallo

scalone del palazzo di città

del principe Eugenio, dove J.

B. Fischer von Erlach aveva

realizzato pilastri del tutto

simili, risale alla fine del

1732, quando si rese

necessario sostituire il

debole soffitto a tavole di

quercia che, marcito,

minacciava di crollare. È una

testimonianza indiretta della

relativa fretta con cui lo

Hildebrandt fu costretto a

lavorare.

Altro

ambiente di grande interesse

è la grande Sala dei Marmi

al primo piano - anch'essa

denominata Marmorsaal - sul

cui soffitto Carlo Carlone

affrescò l'ennesima Apoteosi

del Principe, il che ci

conferma che il primo compito

degli artisti del tempo era la

glorificazione del

committente, al di là di ogni

ragionevole limite.

In

questa sala, il 15 maggio

1955, venne firmato l'"Ùsterreichische

Staatsvertrag" (Trattato

di Stato), che metteva fine

alla ormai decennale

occupazione dell'Austria da

parte degli alleati russi,

francesi, inglesi e americani. In

questa sala, il 15 maggio

1955, venne firmato l'"Ùsterreichische

Staatsvertrag" (Trattato

di Stato), che metteva fine

alla ormai decennale

occupazione dell'Austria da

parte degli alleati russi,

francesi, inglesi e americani.

Per

il giardino retrostante, su

cui prospetta la facciata

orientale, l'Hildebrandt studiò

una soluzione particolare

costruendo un'enorme vasca, in

modo che la prospettiva del

palazzo, da questo lato,

risultasse più bassa e

slanciata. Alla morte del

principe Eugenio, il Belvedere

fu ereditato da Vittoria di

Savoia, che vendette la

proprietà alla corte

asburgica. Nel 1777

l'imperatore Giuseppe II vi

fece collocare la quadreria

imperiale, che confluirà nel

1890 nel Kunsthistorisches

Museum. Vi abitò poi l'erede

al trono, l'arciduca Francesco

Ferdinando, che morirà

assassinato a Sarajevo.

Oggi

le belle sale del Belvedere

Superiore ospitano la Galleria

Austriaca del XIX e XX

secolo, che raccoglie esempi

di arte austriaca dalle prime

opere neoclassiche fino alle

espressioni artistiche dei

nostri giorni. L'esposizione

documenta la pittura del

periodo Biedermeier e della

Secessione austriaca.

L'epoca

Biedermeier è ottimamente

rappresentata da Ferdinand

Georg Waldmuller (1793-1865),

Jakob von Alt (1789-1872),

Rudolf von Alt (1812-1905),

Friedrich von Amerling

(1803-1887), Friedrich

Gauermann (1807-1862), Moritz

Michael Daffinger (1790-1849).

Si prosegue con un gruppo di

opere che documentano la

pittura "storica

idealizzante", il cui

massimo esponente, Hans Makart

(1840-1884), interpreta

perfettamente la tendenza al

fastoso e al monumentale

propria del ceto borghese in

ascesa al tempo della

Ringstrasse.

Contemporaneo

di Makart, ma completamente

avulso dallo stile ufficiale,

Anton Romako (1832-1889),

evidenziando con particolare

abilità i ritratti

psicologici dei suoi

personaggi, si fa precursore

del rinnovamento che verrà

introdotto dalla Secessione.

Degli artisti di questo

movimento la Galleria possiede

una ricca raccolta in cui

primeggiano le opere di Klimt

(1862-1918). La sezione

dedicata alla pittura

contemporanea vanta opere di

Egon Schiele (1890-1918), di

Oskar Kokoschka (1886-1980) e

di Herbert Boeckl (1894-1966).

Il

Bacio di Gustav Klimt è

per il Belvedere quello che la

Gioconda rappresenta per il

Louvre. Klimt ha dato il via

alla Secessione Viennese, un

movimento artistico che ruppe

con le rigide tradizioni

artistiche avendo una vasta

eco soprattutto nelle classi

borghesi. Erano i primi anni

del 1900 e Klimt dipinse opere

destinate ad entrare

nell'immaginario collettivo:

Il Bacio è una di queste.

L'abbandono dell'amante tra le

braccia dell'uomo, il suo

volto estasiato, il senso di

protezione e tenerezza che

trasmettono la figura e le

mani dell'uomo, conferiscono

al quadro un'atmosfera di

grande dolcezza e sensualità.

La bellezza di questo quadro

sta nella forza ipnotica dei

visi dei due amanti; né il

prato fiorito con la sua

vivace policromia, né le

sontuose vesti degli amanti,

riescono a catturare lo

sguardo come i due visi. Il

Bacio rappresenta una sorta di

eccezione nella visione

femminile di Klimt; la donna

del Bacio è abbandonata,

quasi succube, anche se con

voluttà, dell'uomo. La donna

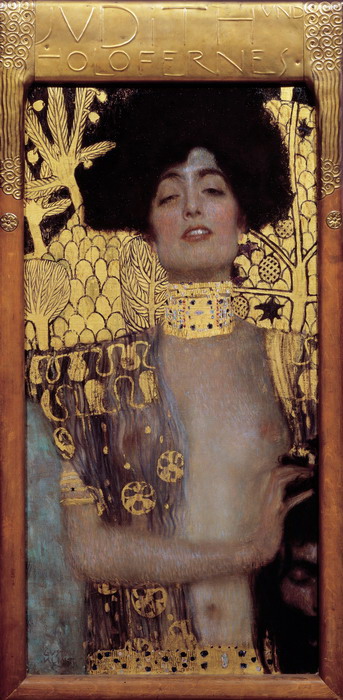

di Klimt, invece, è quasi

sempre Femme Fatale

come in Giuditta I, esposto

poco distante dal Bacio.

Racchiusa in una cornice di

rame realizzata dal fratello

di Klimt, l'eroina biblica è

da sempre il segno del potere

seduttivo delle donne, in

grado di vincere, con i sensi,

anche la forza bruta di

Oloferne. Il volto

sensualissimo della Giuditta

di Klimt è quelle di Adele

Bloch-Bauer, esponente

dell'alta società viennese.

La testa di Oloferne è

secondaria, appena visibile

nell'angolo.

Anche

nell'antica Orangerie del

Belvedere è stato sistemato

un museo, il Museo d'Arte

Medioevale, che raccoglie

opere di pittura e scultura

soprattutto quattrocentesche.

Si possono ammirare, tra

l'altro, opere di Roland

Frueauf il Vecchio, di Michael

Pacher, del Maestro

dell'altare di Albrecht e

dell'altare della Creazione di

Vienna.

31

Maggio 2015

Pag.

5

Pag.

7

Pag.

7

|