|

Caposaldo

strategicamente importante per

l'accesso alla piana di Sofia,

Bojana viene citata per la

prima volta nel 1048, ma la

sua storia è anteriore: già

alla metà del X secolo era

stata infatti probabilmente

costruita la prima chiesa

del borgo, un piccolo edificio

di pianta quadrangolare

con abside semicircolare,

bracci trasversali ridotti e

inscritti in spessore di muro,

con cupola senza sostegni e

tamburo cilindrico su

pennacchi.

Le

facciate settentrionale e

meridionale sono scandite da

tre arcate cieche, aperte al

centro da finestre molto

strette; nell'abside si apriva

una trifora, oggi parzialmente

murata. L'edificio, forse

parzialmente distrutto insieme

alla fortezza dopo la rivolta

del 1040 contro l'occupazione

bizantina, fu ricostruito poco

prima del 1253 e coperto con

una nuova cupola; fu dedicato

ai santi Pantaleone e Nicola.

Contemporaneamente,

sul lato occidentale venne

addossato un edificio a due

piani, il cui piano terreno è

costituito da un ambiente

rettangolare, coperto a volta,

con due arcosoli lungo le

pareti laterali, mentre quello

superiore ricorda

nell'impianto la chiesa più

antica. Contemporaneamente,

sul lato occidentale venne

addossato un edificio a due

piani, il cui piano terreno è

costituito da un ambiente

rettangolare, coperto a volta,

con due arcosoli lungo le

pareti laterali, mentre quello

superiore ricorda

nell'impianto la chiesa più

antica.

Al

piano superiore si accedeva

attraverso scale esterne,

rimosse durante l'ultima fase

di costruzione (1845-1882),

quando, sul lato occidentale,

venne addossato un ulteriore

edificio quadrato a due piani.

Il modello della chiesa

offerta dal sebastocratore

Kalojan - la scena è dipinta

nell'atrio al piano terreno -

documenta la struttura

originaria della cupola

(ricostruita nel XIX secolo),

del tetto e della facciata

occidentale, anch'essa

distrutta.

Con

grande senso artistico e amore

per il bello nel XVII secolo

gli affreschi vennero

interamente ricoperti (cosa

che in realtà ne ha

involontariamente aiutato la

conservazione). All'inizio

del XIX secolo la chiesa venne

nuovamente ampliata, con

l'aggiunta della parte che

adesso funge da ingresso, dopo

un altro secolo, agli albori

del XX, era completamente

decaduta: piccola, buia,

malridotta da aperture nel

soffitto, praticamente in

disuso.

Gli

abitanti del luogo non ne

erano affatto contenti, ed

ignorando completamente il suo

valore artistico decisero di

demolirla per costruirne

un'altra nuova e più bella

sullo stesso posto. Per puro

caso, e direi per la fortuna

degli attuali discendenti di

quei lungimiranti amanti

dell'arte e delle vecchie

chiese, venne a conoscenza

della storia la zarina Eleonora

di Reuss-Köstritz , che

convinse il marito Ferdinando

I di Bulgaria a bloccare

l'intento distruttore dei

villici concedendogli una

nuova chiesa nelle vicinanze.

Era il 1912, la zarina morì

cinque anni dopo, ed espresse

il desiderio di essere sepolta

nella piccola chiesa che aveva

salvato. Lo zar Ferdinando

fece allora piantare attorno

alla chiesa il bosco di

sequoie che le fa ombra

tutt'oggi.

La

zarina, oltre che protettrice

del patrimonio artistico, fu

una santa donna dedita ad

opere di carità, in

particolare formazione delle

infermiere e assistenza

ospedaliera durante le guerre

balcaniche del 1912-13 e la

prima guerra mondiale, e fu

tanto amata che per molti anni

continuarono i pellegrinaggi

alla sua tomba da parte di

infermiere e soldati. Dal 1944

arrivò il comunismo e cancellò

definitivamente la pia usanza.

Nel 1960 la tomba venne

addirittura profanata e le

pietre tombali intarsiate

vennero rimosse. Dopo il 1989

la tomba venne ripristinata,

ma ancor oggi è abbandonata e

nessuno ricorda più

l'intervento provvidenziale

della zarina Eleonora, né la

tanto loquace guida locale né

il sito internet ufficiale.

Sulla

chiesa ai primi lavori di

restauro del 1912 seguirono

quelli del 1934, poi ancora

nel 1944, e nel 1977-1979,

dopo i quali la chiesa entrò

nella lista dei siti Unesco

patrimonio dell'umanità.

Gli

scarsi frammenti degli

affreschi che decoravano la

prima fase costruttiva

dell'edificio non danno validi

elementi per una datazione

sicura. Tuttavia alcuni

arcaismi nello stile, nonché

l'iconografia e il programma

figurativo possono portare a

una datazione intorno alla metà

del X secolo e a un sicuro

accostamento alla tradizione

preiconoclasta dei Balcani

occidentali.

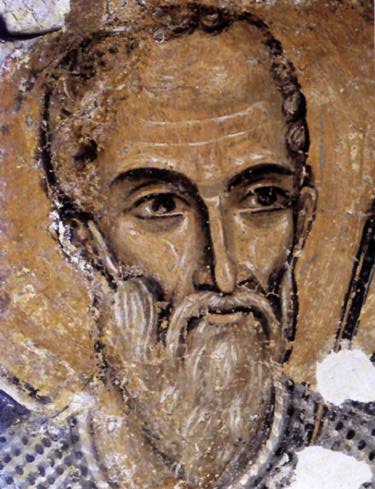

Un

secondo ciclo di pitture, la

cui datazione è accertata al

1259 da un'iscrizione che

ricorda il fondatore, decora

la chiesa più antica e

l'atrio; eseguito con la

tecnica del buon fresco, si è

in gran parte conservato. Il

ciclo delle Feste occupa la

parte alta delle pareti e

degli archi portanti al di

sotto della cupola, dove la

scena centrale con il

Pantocratore circondato da

angeli domina tutto l'interno;

nei pennacchi sono poste le

raffigurazioni degli

evangelisti, tra i quali sono

dipinte le due immagini

acheropite, il mandilio e il

kerámion, nonché le

raffigurazioni dell'Emanuele e

dell'Antico dei giorni.

Nel

catino absidale è

rappresentata la Madonna in

trono tra gli arcangeli,

mentre al di sotto si trovano

le figure intere dei Padri

della Chiesa nell'atto di

celebrare.

Nella

parte bassa della chiesa sono

invece dipinte figure di santi

guerrieri e di martiri, simili

alle icone del Cristo Euerghétes

benedicente e di s. Nicola,

poste sui pilastri ai lati

dell'antica iconostasi.

Immagini di martiri ed eremiti

decorano anche l'atrio, dove

nei due arcosoli delle pareti

laterali sono raffigurate le

scene di Gesù tra i Dottori e

della Presentazione di Maria

al Tempio (XVI secolo). Ai

lati appaiono i ritratti dei

donatori, il sebastocratore

Kalojan, sua moglie Desislava

e la coppia regnante, lo zar

Costantino Asen (1257-1277) e

la zarina Irene; la parete

orientale del timpano reca

invece l'immagine della

Vergine Odighítria,

fiancheggiata da quelle di

Gioacchino e Anna. Le figure

del Cristo della Chalke e di

Cristo sacerdote nel Tempio

sono rappresentate ai lati

dell'arco, mentre nella fascia

superiore e sulla volta sono

distribuite diciotto scene

della Vita di s. Nicola.

Le

pitture del piano superiore,

conservatesi in modo molto

frammentario e non ancora

completamente portate alla

luce, sviluppano il tema della

morte e della risurrezione,

che trova espressione nella Déesis

(nel catino absidale),

nell'Anastasi e nel Concilio

degli arcangeli; completano

l'intero programma figurativo

l'Annunciazione sull'arco

trionfale e la Sepoltura del

patrono della chiesa

superiore, San Pantaleone,

nonché le raffigurazioni di

Padri della Chiesa, di

martiri, eremiti e di un

fondatore non identificato.

Così

come il programma

iconografico, anche i modelli

delle singole scene appaiono

fortemente legati alla

tradizione artistica della

Bulgaria occidentale, spesso

caratterizzata da elementi

arcaicizzanti dell'Oriente

cristiano e dalla persistenza

di modelli iconografici di

origine paleocristiana. Gli

affreschi di Bojana

testimoniano tuttavia di una

tendenza verso il naturalismo

e verso il realismo che è

propria dello stile di

transizione della

contemporanea arte dell'Europa

centrale e occidentale.

I

TRACI I

TRACI

I

traci non hanno lasciato

nessun documento scritto, ma

la loro memoria ha

attraversato ugualmente i

secoli soprattutto grazie a

pregevoli oggetti di metallo

lavorato e affreschi scoperti

nelle tombe regali.

Sono

leggendari i ritrovamenti di

"tesori" come quelli

di Panagyurishte, e mostre

come L'oro dei traci

hanno fatto il giro del mondo,

destando la meraviglia di

decine di migliaia di

visitatori.

I

greci conoscevano i traci come

forti bevitori, musicanti,

appassionati d'armi e di

cavalli, lo storico Erodoto li

riteneva il popolo più

numeroso dopo gli indiani. I

miti di alcuni importanti dèi

greci - tra cui Orfeo, che con

il suono della sua lira

commuoveva le belve, e

Dionisio, il dio del vino e

dell'ebbrezza - sono

ambientati in Tracia.

Questo

popolo indoeuropeo comunque si

diffuse in tutta l'Europa

meridionale e in alcune

regioni dell'Asia Minore a

partire dal II millennio a.C.

Ne facevano parte anche i

daci, stanziati a nord del

basso Danubio, che i romeni di

oggi considerano propri

antenati.

Le

litigiose tribù tracie, che

non vivevano in città, bensì

in insediamenti fortificati,

raggiunsero l'unità politica

solo nel V secolo a.C.,

all'epoca in cui la cultura

tracia era già in piena

fioritura.

Orafi

e argentieri producevano

raffinatissimi oggetti di

lusso, e i traffici

commerciali fecero conoscere

in Tracia il modo di vivere

dei greci. I traci furono

successivamente sottomessi da

celti, macedoni e infine

romani, ma la loro cultura

scomparve solo con l'arrivo

degli slavi nel VI secolo d.C.

|