|

La

Città

del

Vaticano

si

estende

sulla

riva

destra

del

Tevere,

tra

le

estreme

pendici

del

monte

Mario

a

nord

e

del

Gianicolo

a

sud,

sull'area

dell'antico

"ager

Vaticanus".

Con

una

superficie

di

appena

0,44

kmq

è

il

più

piccolo

stato

esistente

al

mondo,

ma

in

quanto

sede

del

capo

della

chiesa

cattolica

e

perché

vi

sorge

il

maggiore

tempio

della

cristianità,

è

da

secoli

meta

di

pellegrinaggio.

Inoltre

la

concentrazione

di

capolavori

d'arte

e

d'antichità

ne

fanno

una

delle

maggiori

attrazioni

artistiche

e

culturali

di

Roma

e

dell'Italia.

L'Unesco

ha

dichiarato

tutto

il

territorio

vaticano

patrimonio

culturale

del

mondo

intero.

L'espressione

"Vaticano"

comunemente

utilizzata

significa

a

un

tempo

sia

"Santa

Sede"

che

l'entità

territoriale

sorta

nel

cuore

di

Roma.

Il

documento

che

è

all'origine

della

nascita

di

questo

minuscolo

stato,

il

Trattato

del

Luterano,

fu

firmato

fra

Santa

Sede

e

Italia

l'11

febbraio

1929,

ed

è

entrato

in

vigore

il

7

giugno

dello

stesso

anno.

Assieme

al

Trattato

fu

stipulato

anche

il

Concordato,

per

regolare

i

rapporti

fra

la

Santa

Sede

e

il

governo

italiano.

Questi

due

strumenti

diplomatici

hanno

preso

il

nome

di

Patti

Lateranensi,

poiché

essi

furono

firmati

nel

palazzo

del

Laterano,

dal

primo

ministro

italiano,

Benito

Mussolini,

e

dal

segretario

di

stato

vaticano,

il

cardinale

Pietro

Gasparri.

Mentre

il

Trattato

è

uno

strumento

unico

e

storicamente

importantissimo

che

ha

posto

fine

alla

"questione

romana",

nata

con

l'occupazione

di

Roma

da

parte

delle

truppe

italiane

nel

1870,

il

Concordato

è

un

accordo

che

la

Santa

Sede

ha

stretto,

oltre

che

con

l'Italia,

anche

numerose

altre

volte

con

diversi

paesi

del

mondo.

Non

sono

soltanto

i

tesori

che

vi

sono

racchiusi

a

fare

del

Vaticano

il

più

sensazionale

compendio

di

quanto

le

arti

hanno

prodotto

sul

suolo

italiano

dall'epoca

etrusca

ai

nostri

giorni.

Gli

stessi

contenitori

di

quelle

raccolte,

risultato

del

succedersi

ininterrotto

di

interventi

iniziati

con

il

periodo

imperiale,

riassumono

le

concezioni

architettoniche

degli

ultimi

cinque

secoli,

con

modelli

memorabili

dovuti

ad

artisti

come

Bramante,

Raffaello,

Michelangelo,

Gian

Lorenzo

Bernini.

Le

motivazioni

ideologiche

che,

insieme

a

quelle

funzionali,

sono

alla

base

delle

vicende

costruttive

di

questo

complesso,

dai

giardini,

metafora

del

paradiso,

alla

cinta

muraria

che

protegge

il

complesso,

testimoniano

la

volontà

di

realizzare

la

residenza

del

vicario

di

Cristo

come

cittadella

della

fede,

della

sapienza

e

della

bellezza,

quale

proiezione

della

"città

celeste".

La

basilica

di

San

Pietro,

con

gli

annessi

palazzi

apostolici

e

altri

edifici

minori,

copre

complessivamente

circa

un

terzo

dell'area

totale

della

Città

del

Vaticano,

ma

per

i

Patti

Lateranensi

fanno

parte

di

essa

anche

numerose

aree

ed

edifici

situati

in

territorio

italiano:

le

tre

basiliche

di

Santa

Maria

Maggiore,

di

San

Giovanni

in

Laterano

e

di

San

Paolo

fuori

le

Mura,

con

gli

annessi

edifici,

alcuni

palazzi

di

Roma

in

cui

hanno

sede

vari

uffici

pontifici,

la

villa

e

il

palazzo

di

Castel

Gandolfo,

sul

lago

di

Albano,

sede

di

uno

dei

più

antichi

osservatori

astronomici

d'Europa

(

la

Specola

Vaticana

)

e

abituale

residenza

estiva

del

papa.

Anche

a

prescindere

da

queste

peculiari

caratteristiche

territoriali,

lo

stato

della

Città

del

Vaticano

presenta

alcune

particolarità

che

lo

distinguono

da

qualsiasi

altro

soprattutto

in

conseguenza

della

sua

inscindibile

connessione

con

la

Santa

Sede

della

quale

è

deputato

a

preservare

l'indipendenza.

Esso

agisce

in

sostanza

sempre

ed

esclusivamente

attraverso

quest'ultima,

che

non

si

considera

ente

territoriale

e

che

esercita

la

sovranità

sullo

stato

stesso,

il

quale

quindi

viene

a

essere

non

un

ordinamento

giuridico

originario,

ma

derivato.

E

a

differenza

degli

altri

stati,

di

cui

sono

elementi

costitutivi

il

territorio,

la

popolazione

e

la

sovranità,

allo

stato

della

Città

del

Vaticano

manca

quest'ultima,

attribuita

invece

alla

Santa

Sede.

Il

suo

ordinamento

è

inoltre

lo

stesso

della

chiesa

cattolica,

vale

a

dire

il

diritto

canonico;

suo

organo

supremo

è

il

capo

stesso

della

chiesa,

il

papa;

suoi

fini

istituzionali

non

sono,

come

in

tutti

gli

stati,

la

regolamentazione

della

vita

associata

dei

propri

cittadini,

bensì

la

garanzia

di

indipendenza

della

Santa

Sede

e

di

non

ingerenza

esterna.

Nonostante

tutto

questo,

all'esterno

lo

stato

del

Vaticano

si

presenta

organizzato

come

qualsiasi

altro

stato

in

forma

di

monarchia

elettiva,

il

cui

capo

-

il

papa

-

ha

la

pienezza

dei

poteri

esecutivo,

legislativo

e

giudiziario. Il

suo

ordinamento

è

inoltre

lo

stesso

della

chiesa

cattolica,

vale

a

dire

il

diritto

canonico;

suo

organo

supremo

è

il

capo

stesso

della

chiesa,

il

papa;

suoi

fini

istituzionali

non

sono,

come

in

tutti

gli

stati,

la

regolamentazione

della

vita

associata

dei

propri

cittadini,

bensì

la

garanzia

di

indipendenza

della

Santa

Sede

e

di

non

ingerenza

esterna.

Nonostante

tutto

questo,

all'esterno

lo

stato

del

Vaticano

si

presenta

organizzato

come

qualsiasi

altro

stato

in

forma

di

monarchia

elettiva,

il

cui

capo

-

il

papa

-

ha

la

pienezza

dei

poteri

esecutivo,

legislativo

e

giudiziario.

Con

il

termine

generico

di

Musei

Vaticani

si

intende

un

complesso

di

istituti

situati

in

parte

nel

Vaticano

e

in

parte

in

Laterano

(questi

ultimi

sono

detti

anche

Musei

del

Laterano).

Tra

le

istituzioni

più

importanti

vi

sono

il

Museo

Pio-Clementino,

il

Museo

Chiaramonti,

il

Museo

gregoriano

egizio,

il

Museo

gregoriano

etrusco,

il

Museo

cristiano,

il

Museo

profano

e

la

Pinacoteca.

Per

quanto,

nella

loro

forma

attuale,

queste

istituzioni

siano

state

ordinate

tra

il

XVIII

e

il

XX

secolo,

le

loro

origini

affondano

nell'età

umanistica.

Nel

1471

Sisto

IV

offriva

al

popolo

romano

la

più

antica

raccolta

di

opere

d'arte

tuttora

esistente:

il

Museo

capitolino.

Consacrato

pontefice,

Giulio

II

Della

Rovere

(1503-13)

fece

trasportare

in

Vaticano

dalla

propria

sede

cardinalizia

di

San

Pietro

in

Vincoli

la

celebre

statua

di

Apollo

che,

dal

cortile

ove

fu

collocata,

si

chiamò

poi

Apollo

del

Belvedere.

Rapidamente

numerosi

e

straordinari

pezzi

si

aggiunsero

a

quella

prima

scultura,

tanto

da

giustificare

il

nuovo

appellativo

dato

al

cortile

in

cui

le

opere

furono

raccolte,

"Antiquario

delle

statue",

e

da

costringere

i

pontefici

di

lì

a

breve

a

organizzare

nuovi

spazi

espositivi.

Una

battuta

d'arresto

si

verificò

con

Pio

V

(1566-72),

severo

interprete

dello

spirito

della

Controriforma

,

il

quale

non

soltanto

chiuse

l'Antiquario,

ma

bandì

dal

Vaticano

anche

gran

parte

delle

collezioni

donando

statue

al

Museo

capitolino

e

persino

a

privati

come

Massimiliano

II

e

Francesco

de'

Medici.

La

spinta

al

collezionismo

fu

ciononostante

inarrestabile,

anche

in

virtù

dei

nuovi

reperti

archeologici

che

continuamente

affioravano

a

Roma

e

nei

domini

della

chiesa,

troppo

importanti

perché

i

pontefici

potessero

disinteressarsene.

La

stessa

Biblioteca

Vaticana,

a

illustrazione

e

commento

delle

proprie

opere,

aveva

accumulato

nel

corso

dei

secoli

un

ricco

e

importante

materiale

minore

(monete,

vasi,

iscrizioni,

avori,

bronzi

ecc.)

che

si

dovette

necessariamente

catalogare

e

ordinare.

Sorse

così,

nel

1756

sotto

Benedetto

XIV

(1740-58),

il

primo

nucleo

dei

Musei

Vaticani,

il

Museo

di

antichità

cristiana,

cui

si

aggiunse

-

per

volontà

del

medesimo

pontefice

-

la

Galleria

lapidaria.

Dieci

anni

più

tardi,

nel

1767,

Clemente

XIII

(1758-69),

con

la

collaborazione

del

cardinale

Albani,

dava

vita

al

Museo

profano,

una

raccolta

numismatica

comprendente

monete

e

medaglie

di

grande

interesse.

L'intensificarsi

delle

ricerche

e

degli

scavi

archeologici

portò

in

Vaticano

un

gran

numero

di

opere

d'arte

-

egizie,

greche,

etrusche

e

romane

-

così

che

Clemente

XIV

(1769-74),

nel

1771,

e

il

suo

successore,

Pio

VI

(1775-99),

poterono

fondare

un

eccezionale

museo

di

sculture

che,

dai

due

papi,

prese

il

nome

di

Pio-Clementino,

alloggiato

in

gran

parte

in

edifici

appositamente

costruiti.

Dopo

la

migrazione

in

Francia

di

un

gran

numero

di

opere

d'arte

causata

dalle

campagne

napoleoniche,

e

la

loro

conseguente,

anche

se

parziale,

restituzione,

Pio

VII

(1800-23)

riuscì

a

dar

vita

a

un

nuovo

museo

che

da

lui

prese

il

nome

di

Chiaramonti.

Insieme

al

Pio-Clementino

esso

costituisce

il

più

grandioso

e

fondamentale

complesso

di

sculture

che

esista

al

mondo.

Pio

VII

diede

inizio

inoltre

alla

Pinacoteca

e

al

Medagliere

Vaticano.

L'attuale

splendore

dei

Musei

fu

raggiunto

con

Gregorio

XVI

(1831-46):

nel

1836

egli

costituì

la

Galleria

degli

arazzi,

che

si

aggiunse

a

quella

dei

Candelabri;

nel

1837

aprì

il

Museo

etrusco,

nel

1839

quello

egizio,

nel

1844

il

Museo

profano

lateranense,

dedicato

all'arte

paleocristiana.

Infine

a

Pio

XI

(1922-39),

oltre

a

notevoli

aggiunte

ai

musei

etrusco

ed

egizio,

si

deve

l'apertura

del

Museo

missionario.

Il

nucleo

originario

della

Biblioteca

Apostolica

Vaticana

è

costituito

dai

codici

di

opere

greche

e

latine

radunati

da

Niccolò

V,

che

fece

sistemare

la

biblioteca

al

piano

terreno

del

proprio

palazzo

in

Vaticano,

con

ingresso

dal

cortile

del

Pappagallo

e

prospettiva

sul

cortile

del

Belvedere.

Ben

presto

il

numero

dei

codici

accrebbe

sino

a

oltre

duemila

opere

e

Sisto

IV

ne

fece

allestire

una

nuova

sede,

decorata

con

affreschi

di

Melozzo

da

Forlì,

Antoniazzo

Romano,

Domenico

e

Davide

Ghirlandaio.

Il

progressivo

e

inarrestabile

incremento

dei

codici

nel

corso

del

XVI

secolo

spinse

Sisto

V

a

far

erigere

da

Domenico

Fontana,

negli

anni

1587

-

89,

l

'edificio

che

ancora

oggi

accoglie

l'istituzione.

La

biblioteca

fu

innalzata

in

luogo

delle

scalinate

divisorie

del

cortile

del

Belvedere,

progettato

da

Bramante,

e

lo

interrompe

trasversalmente.

La

Biblioteca

Apostolica

è

a

buona

ragione

considerata

la

più

importante

biblioteca

del

mondo

quanto

alla

preziosità

delle

sue

collezioni,

che

nel

corso

del

tempo

hanno

visto

incrementare

sensibilmente

il

proprio

patrimonio

grazie

non

solo

agli

acquisti,

ma

anche

alle

donazioni

delle

biblioteche

di

famiglie

patrizie

romane,

di

principi

e

prelati.

Tra

i

manoscritti

(più

di

60.000),

si

annoverano

i

frammenti

dei

codici

virgiliani

dei

secoli

III

e

IV,

l'autografo

del

Canzoniere

petrarchesco,

codici

miniati

dei

più

illustri

miniatori

rinascimentali

e

codici

biblici

del

IV

e

V

secolo.

La

parte

propriamente

documentaria

delle

collezioni

fu

distaccata

sotto

il

pontificato

di

Paolo

V

e

diede

origine

all'Archivio

segreto

vaticano.

All'interno

della

Città

del

Vaticano,

oltre

agli

edifici

e

alle

istituzioni

museali

o

religiose

abitualmente

comprese

nel

circuito

di

visita,

ve

ne

sono

altri

ugualmente

importanti

ma,

poiché

difficilmente

accessibili,

meno

noti.

Tra

essi

il

Collegio

e

il

Camposanto

teutonico,

a

ovest

di

San

Pietro,

due

istituzioni

fondate

nel

799,

di

cui

la

prima

è

sede

dell'Istituto

di

studi

archeologico-storici

e

comprende

un

piccolo

museo

e

una

biblioteca

archeologica

e

di

storia

ecclesiastica

ricca

di

circa

45.000

volumi.

Prospiciente

l'abside

della

basilica

vaticana

è

la

chiesetta

di

Santo

Stefano

degli

Abissini,

eretta

da

Leone

III

col

titolo

di

Santo

Stefano

Maggiore

e

concessa

nel

1479

da

Sisto

IV

a

monaci

copti,

poi

quasi

del

tutto

rifatta

nel

XVIII

secolo

da

Clemente

XI.

A

destra

della

chiesa

una

vasta

scalinata

conduce

al

palazzo

del

Governatorato

(1931),

ove

hanno

sede

i

vari

servizi

civili,

mentre

nell'area

a

sinistra

vi

è

lo

Studio

del

mosaico,

fondato

per

provvedere

alla

decorazione

musiva

di

San

Pietro,

e

una

piccola

stazione

ferroviaria,

collegata

da

un

breve

raccordo

alla

linea

Roma-Viterbo.

Dietro

il

palazzo

del

Governatorato

si

estende

alle

falde

del

monte

Vaticano

un'ampia

area

verde

caratterizzata,

come

altri

giardini

italiani

del

XVI

secolo,

dall'alternarsi

di

prati

e

boschetti,

grotte

artificiali

e

fontane.

Nell'avvallamento

a

nord-est,

i

cui

contorni

sono

segnati

dall'edificio

della

Pinacoteca

Vaticana

e

dal

muro

laterizio

del

cortile

del

Belvedere,

vi

è

la

palazzina

fatta

erigere

da

Pio

XI

per

ospitare

la

Pontificia

accademia

delle

scienze,

collocata

a

ridosso

della

cosiddetta

Casina

di

Pio

IV,

indubbiamente

il

complesso

architettonico

più

suggestivo

dei

giardini.

Il

fabbricato

fu

in

realtà

iniziato

da

Paolo

IV,

il

quale

ne

affidò

la

costruzione

(1558)

a

Pirro

Ligorio,

che

ultimò

l'opera,

con

aiuti,

nel

1561.

Esso

si

compone

di

due

distinti

edifici

e

di

due

padiglioni

laterali.

L'edificio

minore,

circondato

da

una

fontana,

ha

un

basamento

ornato

da

mosaici

ed

è

aperto

superiormente

da

una

loggia

dorica;

il

maggiore

invece

ha

una

fronte

decorata

di

stucchi

ornamentali

e

figurati,

e

conserva

all'interno

affreschi

di

Federico

Barocci,

Santi

di

Tito

e

Federico

Zuccari.

Vi

è

infine

la

chiesa

di

Sant'Anna

dei

Palafrenieri,

parrocchiale

della

Città

del

Vaticano

che,

iniziata

nel

1572

da

Vignola

per

la

confraternita

dei

Palafrenieri

della

Corte

papale,

fu

ultimata

alla

morte

dell'architetto

dal

figlio

Giacinto

Barozzi.

Essa

presenta

una

facciata

posteriore

di

gusto

barocco

e

deve

la

sua

importanza

al

fatto

che

il

suo

interno

è

tra

i

primi,

a

Roma,

a

pianta

ellittica.

La

Basilica

di

San

Pietro

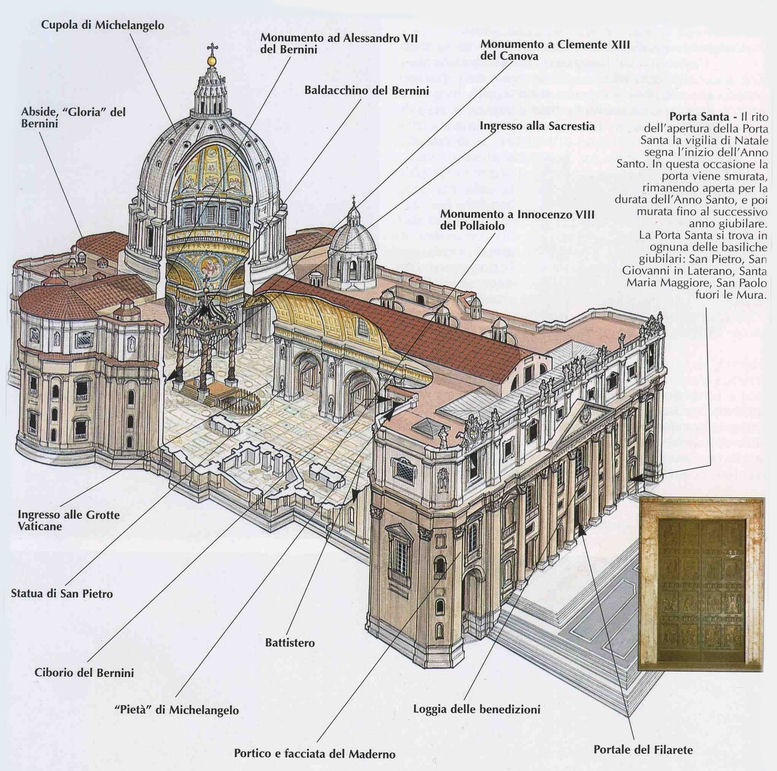

E'

la

più

grande

chiesa

del

mondo:

ha

una

lunghezza

di

218

metri

(187

metri

la

navata

interna),

la

cima

della

cupola

è

alta

oltre

130

metri

e

la

superficie

totale

supera

i

15.000

metri

quadrati.

L’edificio

può

contenere,

si

calcola,

80.000

persone.

Le

13

statue

della

facciata,

alte

5,70

metri,

rappresentano

Gesù,

Giovanni

Battista

e

gli

apostoli,

escluso

San

Pietro.

I

due

orologi

laterali

li

ha

costruiti

nel

1795

Giuseppe

Valadier.

Nell'interno

148

colonne

sostengono

i

soffitti

alti

44

metri.

Le

statue

inserite

nei

quattro

pilastri

centrali

sono

enormi:

5

metri

ciascuna

mentre

i

putti

che

sostengono

le

acquasantiere

sono

di

2

metri.

Nella

chiesa,

oltre

il

baldacchino

del

Bernini,

che

è

alto

come

Palazzo

Farnese,

ci

sono

29

altari

e

le

tombe

di

147

Papi.

Alle

pareti

non

ci

sono

pitture,

ma

mosaici,

oltre

naturalmente

a

marmi

ed

ori.

Centro

della

Cristianità,

fulcro

della

spiritualità

occidentale

e

caposaldo

della

religione

cattolica,

da

sempre

espressione

della

gloria

della

Chiesa

Trionfante,

il

Vaticano

sorge

su

quello

che

in

antichità

era

l'Ager

Vaticanus,

il

cui

nome,

derivante

da

"vaticinio",

segnò

in

qualche

modo

fin

dall'era

pagana

il

suo

destino

di

luogo

sacro.

Qui

sorgeva

il

Circo

di

Nerone,

in

realtà

iniziato

da

Caligola

e

solo

ultimato

dal

tristemente

famoso

imperatore,

sotto

il

cui

regno

fu

appunto

martirizzato

san

Pietro,

primo

pastore

della

Chiesa

e

figura

centrale

della

sua

storia.

La

tomba

dell'apostolo,

che

venne

sepolto

in

corrispondenza

del

punto

preciso

dove

si

era

compiuto

il

suo

martirio,

divenne

ben

presto

frequentatissimo

luogo

di

devozione,

tanto

che,

dopo

il

riconoscimento

della

professione

del

Cristianesimo

a

seguito

dell'Editto

di

Milano

del

313,

l'imperatore

Costantino

sentì

il

bisogno

di

fondarvi

un'imponente

basilica,

i

cui

lavori

iniziarono

qualche

anno

dopo.

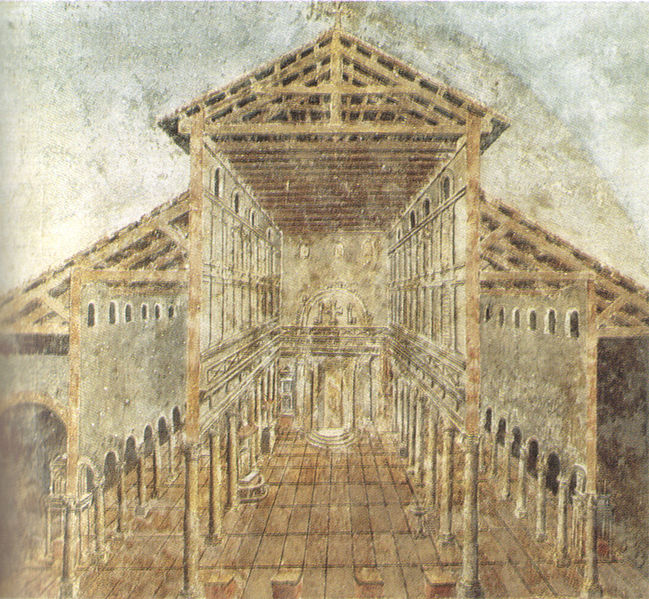

ANTICA

BASILICA

DI

SAN

PIETRO

IN

VATICANO

-

La

cronologia

esatta

della

costruzione

della

basilica

non

è

conosciuta,

anche

se

il

Liber

Pontificalis

riporta

che

fu

eretta

da

Costantino

durante

il

pontificato

di

papa

Silvestro

I

(314-335),

anche

se

è

probabile

che

alcuni

lavori

si

siano

protratti

dopo

la

morte

del

papa

e

dell'imperatore

(337).

I

lavori

ebbero

inizio

presumibilmente

tra

il

319

ed

il

326

e

si

conclusero

sostanzialmente

entro

il

333.

La

Basilica

di

San

Pietro

sorse

così

in

tutta

la

sua

magnificenza

divenendo

in

breve

punto

chiave

della

religione

cristiana.

Per

costruire

l'imponente

basilica

(circa

110

x

65 m,

30 di

altezza),

l'imperatore

Costantino,

forte

anche

della

propria

carica

di

"Pontefice

Massimo"

e

coadiuvato

probabilmente

da

papa

Silvestro,

fece

spianare

quasi

tutti

i

mausolei

della

necropoli

demolendo

le

volte

che

fuoriuscivano

dalla

quota

prevista,

interrò

con

materiale

di

riporto

le

camere

funerarie

e

livellò

l'intera

zona

creando

una

spianata

detta

platea

Sancti

Petri

dove

venne

fondato

l'edificio

(con

presumibili

difficoltà

tecniche,

visto

l'apporto

di

terreno

di

riporto

tratto

dal

colle

sui

lati

Nord

ed

Ovest

della

basilica).

L'atto

di

spianare

un'area

cimiteriale

ancora

in

uso,

inconsueto

anche

sotto

il

profilo

religioso

e

giuridico

ed

effettuato

con

grandi

spese,

si

giustifica

con

la

grande

importanza

attribuita

alla

sepoltura

dell'apostolo,

riconosciuta

come

autentica.

Infatti

il

sito,

da

tradizione

antichissima,

è

riconosciuto

come

luogo

della

sepoltura

dell'apostolo

Pietro,

il

quale

dovrebbe

aver

subito

il

martirio

proprio

nei

vicini

Horti

neroniani.

La

costruzione

del

grande

quadriportico

antistante

la

basilica,

documentato

dal

397,

fu

probabilmente

prevista

contestualmente

al

cantiere

della

basilica

e

realizzata

poco

dopo,

essendo

localizzato

anch'esso

sulla

platea

della

basilica,

raccordata

al

livello

del

piano

originario

con

una

grande

scalinata. La

costruzione

del

grande

quadriportico

antistante

la

basilica,

documentato

dal

397,

fu

probabilmente

prevista

contestualmente

al

cantiere

della

basilica

e

realizzata

poco

dopo,

essendo

localizzato

anch'esso

sulla

platea

della

basilica,

raccordata

al

livello

del

piano

originario

con

una

grande

scalinata.

Quando

il

re

degli

Ostrogoti

Totila

conquistò

Roma

il

17

dicembre

546,

molti

senatori

e

patrizi

romani

(tra

cui

Flavio

Anicio

Olibrio,

Rufio

Gennadio

Probo

Oreste

e

Flavio

Anicio

Massimo)

si

rifugiarono

qui.

Dopo

l'incoronazione

a

imperatore

di

Carlo

Magno

il

giorno

di

Natale

dell'800,

avvenuta

al

suo

interno,

il

Vaticano

assunse

una

connotazione

oltre

che

spirituale

anche

politica.

Cinta

dalle

cosiddette

Mura

Leonine,

sorte

sotto

il

pontificato

di

Leone

IV,

la

zona,

che

sino

ad

allora

si

trovava

al

di

fuori

del

pomerio

cittadino,

entrò

a

far

parte

integrante

del

tessuto

urbano

di

Roma.

Tuttavia

per

altri

cinque

secoli

i

pontefici

continuarono

a

preferirle

il

Laterano,

che

seguitò

ad

ospitare

le

massime

cariche

ecclesiastiche

e

a

svolgere

il

ruolo

di

centro

del

potere

papale.

Nel

corso

del

Duecento

un'intensa

attività

edilizia

segnò

lo

spazio

intorno

alla

basilica,

che

si

arricchì

di

edifici

destinati

ad

ospitare

alcune

cariche

istituzionali

della

Curia

romana.

Sotto

Nicolo

III,

Sisto

e

Ristoro,

due

frati

domenicani

architetti,

procedettero

all'ampliamento

del

primitivo

palazzo

pontificio

da

cui

poi

avrebbe

tratto

origine

il

complesso

dei

Palazzi

Vaticani

in

seguito

adattati

ad

ospitare

anche

le

collezioni

dei

Musei

Vaticani,

costruendo

fra

l'altro

la

Cappella

Palatina,

su

cui

sarebbe

sorta

la

Cappella

Sistina,

e

un

giardino

recintato,

su

cui

sarebbe

stato

eretto

il

Palazzetto

del

Belvedere.

Dopo

un

periodo

di

abbandono

dovuto

alla

cosiddetta

cattività

avignonese,

alla

fine

del

XIV

secolo

la

basilica,

insieme

al

complesso

vaticano

divenuto

la

residenza

dei

papi,

fu

al

centro

dell'interesse

papale

e

si

arricchì

di

molte

opere

d'arte.

Iniziarono

così

una

serie

di

lavori

di

costruzione

che

videro

impegnate

per

secoli

intere

schiere

di

architetti

e

di

artisti.

Durante

il

pontificato

di

Martino

V

e

Eugenio

IV

si

cominciò

a

pensare

ad

interventi

di

consolidamento.

Nel

XV

secolo

papa

Niccolò

V

decise

un

profondo

rinnovamento

del

complesso

edilizio

ed

in

particolare

della

vetusta

costruzione

che

lamentava

uno

stato

di

degrado,

soprattutto

alle

strutture

di

copertura

ed

al

muro

laterale

posto

a

nord

che

si

era

inclinato.

Consultato

Leon

Battista

Alberti,

il

progetto

fu

affidato

a

Rossellino

ma

i

lavori,

localizzati

alla

parte

absidale,

rimasero

a

lungo

interrotti.

All'inizio

del

XVI

secolo

si

decise

per

la

sua

totale

ricostruzione

e

quindi

fu

lentamente

demolita,

a

partire

dal

presbiterio,

per

far

spazio

alla

nuova,

grandiosa

basilica.

Tuttavia

una

parte

della

navata

del

tempio

costantiniano,

divisa

al

tempo

di

Paolo

III

da

un

muro

(detto

muro

"farnesiano")

dalla

nuova

crociera

in

costruzione,

sopravvisse

e

fu

utilizzata

per

quasi

tutta

la

durata

del

cantiere,

fino

a

quando,

nel

1609,

non

fu

definitivamente

abbattuta

per

volontà

di

papa

Paolo

V,

superando

le

ultime

perplessità.

Infatti

anche

in

tale

fase

non

mancò

chi

si

opponeva

a

questa

ulteriore

demolizione

e

quindi

al

compimento

del

progetto

di

Michelangelo.

Tale

devozione

verso

l'antica

basilica

portò

vari

studiosi

a

lasciare

descrizioni

minuziose

che

ne

tramandassero

ai

posteri

la

memoria:

Tiberio

Alfarano

(De

basilicae

Vaticanae

antiquissima

et

nova

structura

del

1582),

Giacomo

Grimaldi,

Onofrio

Panvinio

(De

rebus

antiquis

memorabilibus

et

praestantia

basilicae

S.

Petri

Apostolorum

libri

septem).

La

nuova

basilica

fu

consacrata

nel

1626.

L'antica

basilica

ci

è

nota

da

fonti

iconografiche

(disegni,

affreschi),

letterarie

e

risultanze

archeologiche.

La

basilica

era

a

cinque

navate

(87x64

metri),

con

la

centrale

rialzata

e

più

larga,

e

coperta

da

capriate.

Le

navate

erano

divise

da

quattro

colonnati

di

ventidue

colonne

ciascuno,

coperti

da

architravi

nella

navata

centrale

e

da

archi

in

quelle

laterali.

L'illuminazione

interna

era

garantita

dalle

finestre

che

numerose

si

aprivano

nella

parte

che

si

elevava

della

navata

maggiore

(in

rapporto

3:1),

il

cleristorio.

La

copertura

era

in

capriate

lignee.

La

facciata

aveva

degli

spioventi

digradanti,

ma

a

differenza

di

San

Giovanni

in

Laterano

non

vi

era

uno

spiovente

per

navata,

ma

le

navate

minori

erano

coperte

da

un'unica

travatura

digradante.

Un'altra

peculiarità

di

San

Pietro

era

l'uso

del

transetto[9]

(trans

saepta,

"oltre

i

cancelli"),

il

primo

ad

essere

concepito

come

navata

trasversale

indipendente,

alto

come

la

navata

centrale

(ma

meno

ampio)

e

dotato

di

una

propria

copertura.

Sul

transetto

si

apriva

l'abside

e

in

fondo

ai

bracci

si

trovavano

due

nicchie

rettangolari

che

sporgevano

esternamente

oltre

il

profilo

delle

navate.

In

corrispondenza

della

navata

centrale

si

apriva

sul

transetto

l'arcone

("arco

di

trionfo")

tipico

della

basiliche

paleocristiane,

sia

cristiane

che

civili

(come

nella

basilica

di

Costantino

a

Treviri).

Le

navatelle

terminavano

invece

con

trifore

colonnate,

simili

a

quelle

che

sia

aprivano

nelle

nicchie

laterali

del

transetto.

L'abside

era

decorata

da

mosaici

offerti

da

un

figlio

di

Costantino

(probabilmente

Costanzo

II)

che

rappresentavano

Cristo

tra

san

Pietro

e

san

Paolo

secondo

un

modello

iconografico

definito

traditio

legis,

in

sostituzione

forse

di

un

originario

mosaico

color

d'oro

senza

immagini[10].

Nell'abside

si

trovava

anche,

dove

si

troverebbe

di

solito

l'altare,

la

memoria

dell'Apostolo,

che

altro

non

era

che

l'edicoletta

del

II

secolo

detta

anche

"trofeo".

Quest'ultima

sporgeva

dal

pavimento

della

basilica

(qui

a

solo

30 cm

dal

livello

originario

della

necropoli)

ed

era

inserita

in

una

dado

marmoreo

con

lesene

in

porfido

e

recintato

da

una

pergula

con

colonne

tortili

e

amorini

vendemmianti,

che

fece

da

ispirazione

per

il

baldacchino

seicentesco.

Le

colonne

originarie

della

pergula

vennero

riutilizzate

negli

altari

incassati

nei

piloni

della

basilica

attuale

e

ce

ne

resta

traccia

in

varie

opere

d'arte

come

una

copia

fedele

nella

cassetta

eburnea

di

Pola

del

V

secolo.

La

facciata

ed

il

quadriportico[modifica

|

modifica

sorgente] La

facciata

ed

il

quadriportico[modifica

|

modifica

sorgente]

La

facciata

presentava

finestroni

ad

arco

su

due

ordini.

Il

frontone

aveva

solo

un

piccolo

rosone,

mentre

la

parte

corrispondente

alla

navata

centrale

era

decorata

con

mosaici

che

nella

parte

più

alta

erano

leggermente

incurvati

verso

il

basso

per

una

migliore

visione.

I

mosaici

risalivano

al

V

secolo,

anche

se

furono

restaurati,

rimaneggiati

e

reintegrati

varie

volte,soprattutto

nel

XIII

secolo.

Erano

organizzati

su

tre

ordini:

in

alto

Cristo

tra

san

Pietro,

la

Vergine

ed

i

simboli

del

tetramorfo;

in

mezzo

quattro

figure

disposte

tra

i

finestroni

ed

identificati

con

gli

evangelisti

o

santi;

in

basso,

sotto

un'iscrizione,

altre

figure

identificate

negli

Anziani

dell'Apocalisse;

sui

frontoni

triangolari

delle

navate

laterali

immagini

di

Gerusalemme

e

Betlemme[11].

La

facciata

a

spioventi

della

basilica

era

preceduta

ad

est

da

un

quadriportico,

descritto

per

primo

da

Eusebio

di

Tiro,

dove

sostavano

anticamente

i

catecumeni

durante

la

celebrazione

dell'Eucarestia.

Il

quadriportico

aveva

anche

una

funzione

cimiteriale.

L'area

interna

del

quadriportico

era

originariamente

un

giardino

(da

cui

forse

la

denominazione

Paradisus)

con

all'interno

un

fontana

per

abluzioni

purificatrici[12].

Con

l'aumento

del

numero

dei

pellegrini

l'area

fu

pavimentata

nel

VII

secolo

e

vi

fu

posta

al

centro

il

Pignone,

una

scultura

in

bronzo

di

epoca

romana,

oggi

nel

cortile

della

Pigna

nei

Musei

Vaticani.

Non

sappiamo

se

Dante

Alighieri

vide

il

Pignone

in

questa

posizione

durante

l'ipotetico

pellegrinaggio

per

il

Giubileo

del

1300,

ma

comunque

lo

citò

in

un

passo

della

Divina

Commedia

(Inf.

XXXI,

59).

Edifici

annessi[modifica

|

modifica

sorgente]

Accanto

alla

basilica

esistevano

numerosi

altri

edifici

tra

cui

un

campanile

medievale

e

due

edifici

a

pianta

circolare,

antichi

mausolei

romani

usati

forse

come

martyrion.

Uno

di

essi,

noto

come

cappella

di

Santa

Petronilla,

era

il

mausoleo

imperiale

onoriano,

in

cui

furono

sepolti

l'imperatore

romano

Onorio

con

le

mogli

Maria

e

Termanzia,

oltre

a,

probabilmente,

sua

sorella

Galla

Placidia

col

figlio

primogenito

Teodosio.

L'altro

era

un

mausoleo

databile

all'epoca

di

Caracalla

e

poi

utilizzato

come

Cappella

di

Sant'Andrea

(nota

anche

come

chiesa

di

Santa

Maria

della

Febbre)[13].

La

rotonda

di

Santa

Petronilla

fu

demolita

nel

corso

del

XVI

secolo,

con

la

costruzione

del

transetto

sud

della

nuova

basilica;

quella

di

Sant'Andrea

fu

abbattuta

alla

fine

del

Settecento

per

far

posto

alla

nuova

Sagrestia

di

Carlo

Marchionni.

Sul

lato

sud,

poco

discosto

dalla

basilica

e

dai

suddetti

mausolei,

si

trovava

un

obelisco,

resto

del

Circo

di

Nerone,

che,

rimasto

ancora

in

piedi,

fu

spostato

nel

1586

al

centro

della

nuova

Piazza

San

Pietro.

Le

opere

d'arte[modifica

|

modifica

sorgente]

Tra

le

tante

opere

d'arte

che

nei

secoli

abbellirono

la

basilica,

in

parte

andati

perduti,

in

parte

ancora

conservate

in

Vaticano

o

riutilizzati

nella

nuova

basilica

o

in

altre

chiese.

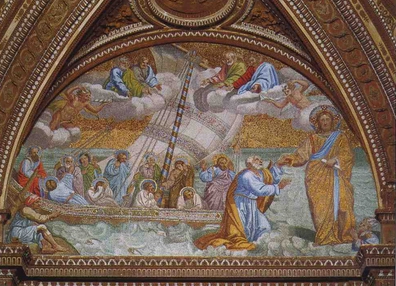

Mosaici

la

adornavano

internamente

ed

esternamente.

Un

mosaico

raffigurante

la

Navicella

degli

Apostoli,

realizzato

su

cartone

di

Giotto,

era

posto

nel

quadriportico,

sulla

parete

interna

dell'atrio

d'ingresso,

contrapposta

alla

facciata

della

basilica[14].

Dopo

la

demolizione

della

basilica

costantiniana,

alcuni

dei

suoi

frammenti,

dopo

pesanti

rifacimenti,

furono

rimessi

in

opera

nell'atrio

della

nuova

basilica

in

forma

di

lunetta.

Nel

portico

si

trovavano

poi

delle

Storie

si

san

Pietro

della

seconda

metà

del

Duecento,

forse

disegnate

da

Cimabue

o

da

Pietro

Cavallini

e

oggi

note

solo

da

copie

seicentesche.

Lo

stesso

Giotto

aveva

eseguito

nel

1320

circa

la

pala

dell'altare

principale,

il

Polittico

Stefaneschi

ora

nei

Musei

Vaticani

ed

alcuni

affreschi,

perduti,

nella

tribuna.[15].

Nell'abside

si

trovavano

affreschi

con

Storie

di

Cristo

di

alcuni

suoi

alloievi,

tra

cui

Stefano

Fiorentino.

Nel

1377

il

complesso

vaticano

divenne

la

residenza

dei

papi

dopo

la

cattività

avignonese.

La

basilica,

al

pari

delle

altre

grandi

chiese

romane,

fu

partecipe

delle

opere

di

ripristino

e

rinnovamento

promossi

da

Martino

V,

Eugenio

IV

e

da

Niccolò

V

per

riparare

al

disastroso

abbandono

in

cui

versava

tutta

la

città.

In

quel

periodo

San

Pietro

venne

abbellita

anche

con

affreschi

come

le

Storie

di

Cristo

di

Beato

Angelico,

perduti

a

parte

alcuni

frammenti

di

controversa

attribuzione,

o

da

quelli

eseguiti

nella

Cappella

della

Concezione

da

Pietro

Perugino

(1478-1479).

Di

Pinturicchio

era

una

perduta

tavola

nella

Cappella

Lancia,

raffigurante

la

Madonna

col

Bambino,

santi

e

papa

Innocenzo

VIII.

Tra

il

1467

e

il

1470

fu

realizzato

un

grande

ciborio

marmoreo

per

l'altare

principale

scolpito

da

Paolo

Romano,

di

cui

rimangono

alcuni

bassorilievi

ricomposti

all'interno

della

Biblioteca

Vaticana.

Vi

erano

inoltre

monumenti

di

Andrea

Sansovino

e

Andrea

Bregno,

alcuni

dei

quali

furono

portati

da

monsignor

Simoncelli,

segretario

di

Paolo

V,

nella

sua

terra

d'origine

a

Boville

Ernica

(provincia

di

Frosinone),

nella

chiesa

di

San

Pietro

Ispano

dove

si

trova

anche

un

Angelo

proveniente

dalla

cornice

del

mosaico

della

Navicella

di

Giotto.

Dopo

circa

un

millennio,

la

basilica

fu

oggetto

di

un

lungo

rifacimento

che,

affidato

nel

1452

da

papa

Niccolo

V

a

Bernardo

Rossellino,

nell'arco

di

due

secoli

portò

a

un

totale

stravolgimento.

All'interno

del

progetto

culturale

cinquecentesco

di

renovatio

imperi,

atto

a

far

risorgere

la

grandezza

di

Roma

antica,

papa

Giulio

II,

già

cardinale

di

San

Pietro,

eletto

al

soglio

pontificio

nel

1503,

inaugurò

un

poderoso

progetto

artistico

che

prevedeva

appunto

la

rifondazione

dell'intera

basilica,

unita

alla

decorazione

delle

stanze

vaticane

e

della

cappella

Sistina

e

alla

costruzione,

affidata

a

Michelangelo,

del

proprio

sepolcro.

I

lavori

furono

affidati

a

Bramante

che,

partendo

dall'area

di

cupola

e

mantenendo

i

muraglioni

qui

realizzati

dal

Rossellino

cinquant'anni

prima,

procedette

nel

1506

alla

demolizione

di

buona

parte

dell'edificio

a

settentrione,

secondo

un

progetto

a

pianta

centrale

che,

nella

sua

perfezione

formale,

rispondeva

pienamente

a

una

visione

del

mondo

rinascimentale.

La

tipologia

planimetrica,

di

ascendenza

orientale-bizantina,

progettata

da

Bramante

per

San

Pietro

(croce

greca;

cupola

centrale

al

centro

dell'incrocio

dei

bracci

e

cupole

minori

sulle

diagonali

dello

spazio

di

cupola;

quattro

campanili

angolari)

risultò

ottimale

da

un

punto

di

vista

funzionale

e

statico,

in

quanto

permise

di

realizzare

una

struttura

colossale

e

allo

stesso

tempo

leggera,

grazie

anche

ai

particolari

piloni

di

cupola,

dalla

forma

smussata

verso

l'interno

e

quindi

meno

pesanti.

Nel

1515

la

direzione

dei

lavori

passò,

sotto

il

pontificato

di

Leone

X,

a

Raffaello,

affiancato

da

fra

Giocondo

e

Giuliano

da

Sangallo,

questi

ultimi

presto

sostituiti

da

Antonio

da

Sangallo

il

Giovane.

Raffaello

elaborò

un

maestoso

progetto

a

croce

latina,

portato

avanti

anche

dal

suo

successore

(il

modello

del

progetto

di

Antonio

da

Sangallo

il

Giovane

è

conservato

ai

Musei

Vaticani).

Successivamente

Michelangelo,

incaricato

da

papa

Paolo

III,

ritornò

al

progetto

a

croce

greca

bramantesco

e

studiò

nuove

soluzioni

per

la

cupola

il

cui

valore

simbolico,

sovrastando

essa

la

tomba

di

San

Pietro,

appariva

fondamentale

già

nei

primi

progetti

quattrocenteschi

di

ristrutturazione

della

basilica.

Michelangelo

tuttavia

realizzò

solo

il

tamburo,

la

cui

alta

fascia

orizzontale

ritmata

dalle

colonne

binate

e

dalle

finestre

con

frontoni

alternativamente

curvi

e

rettilinei,

funge

da

raccordo

tra

la

grande

mole

della

basilica

e

la

cupola.

La

cupola

fu

portata

a

termine,

insieme

al

lanternino,

da

Giacomo

della

Porta

e

da

Domenico

Fontana

tra

il

1588

e

l'anno

seguente.

Risultò

così

costituita

da

un

tamburo

sorretto

da

16

contrafforti

nascosti

da

colonne

binate,

tra

i

quali

si

aprono

le

grandi

finestre

dotate

di

timpano.

La

calotta

a

doppio

guscio

si

slancia

al

di

sopra

del

tamburo

suddivisa

in

spicchi

da

16

nervature

su

cui

si

aprono

tre

ordini

di

oculi.

A

fianco

sorgono

due

cupolette,

opere

del

Vignola

erette

a

scopo

unicamente

decorativo

e

senza

alcuna

corrispondenza

con

le

Cappelle

Clementina

e

Gregoriana

che

esse

sovrastano.

Alla

morte

del

maestro

toscano,

i

lavori

passarono

nuovamente

ad

una

schiera

di

altri

architetti

finché,

sotto

Paolo

V,

ritornata

in

auge

la

soluzione

a

croce

latina,

il

Maderno

non

aggiunse

tre

cappelle

per

lato,

facendo

avanzare

le

navate

sino

ad

innestarle

alla

facciata,

che

egli

terminò

nel

1614.

Il

18

novembre

1626,

nel

milletrecentesimo

anniversario

della

consacrazione

originaria,

Urbano

VIII

consacrò

finalmente

la

nuova

basilica.

Gli

interventi

del

Maderno

penalizzarono

in

un

certo

qual

modo

il

progetto

michelangiolesco

impedendo

la

visione

totale

della

cupola,

che

spunta

soltanto

in

parte

da

dietro

il

monumentale

prospetto

coronato

da

due

graziose

mostre

d'orologio

del

Valadier

e

preceduto

da

due

grandi

statue

neoclassiche

raffiguranti

San

Pietro

e

San

Paolo.

Dal

balcone

mediano

che

si

apre

sulla

facciata,

detto

loggia

delle

benedizioni,

oltre

le

benedizioni

solenni

viene

dato

anche

l'annuncio

dell'elezione

del

papa.

Il

portico,

di

una

vastità

proporzionale

alla

grandezza

dell'interno,

fu

decorato

con

fantasia

e

ricercatezza

da

statue,

fregi

e

stucchi.

Qui

è

conservato,

ancorché

quasi

totalmente

rifatto,

il

mosaico

della

Navicella,

disegnato

da

Giotto

per

la

basilica

originaria

e

raffigurante

Cristo

che

invita

Pietro

a

camminare

sulle

acque.

Sul

fondo

si

aprono

cinque

ingressi:

quello

mediano,

che

introduce

alla

basilica,

possiede

uno

stupendo

portale

opera

quattrocentesca

del

Filarete;

l'ultimo

a

destra

è

invece

la

famosa

Porta

Santa,

solennemente

aperta

dal

pontefice

per

inaugurare

l'anno

giubilare

e

che

al

termine

viene

richiusa

con

un'altrettanto

solenne

cerimonia.

L'interno

appare

in

tutta

la

sua

sconfinata

grandezza

quale

simbolo

della

Chiesa

Trionfante,

in

cui

la

ricchezza

e

la

sontuosità

degli

arredi

accentuano

il

senso

di

sublime

glorificazione

del

Cristianesimo.

Basterebbe

solo

il

colpo

d'occhio

della

navata

mediana

con

la

volta

riccamente

decorata

sotto

Pio

VI

nel

1780,

le

stelle

sul

pavimento

che

indicano

la

grandezza

delle

maggiori

chiese

del

mondo,

le

acquasantiere

sorrette

da

colossali

putti

di

marmo

e

la

veneratissima

statua

di

San

Pietro,

raffigurato

seduto

e

benedicente

presso

l'ultimo

pilastro

a

destra

-

probabilmente

di

Arnolfo

di

Cambio

-

a

dare

l'idea

di

tale

monumentalità.

Attrae

però

lo

sguardo,

appena

varcato

l'ingresso,

il

grande

baldacchino

di

bronzo

con

colonne

tortili,

frutto

di

una

felicissima

collaborazione

tra

il

Bernini,

il

Borromini

e

il

Duquesnoy,

che

vide

impegnati

i

tre

artisti

dal

1624

al

1633.

Sotto

il

tripudio

di

angeli

che

corona

l'ardita

struttura

di

quasi

30

metri

di

altezza,

per

la

costruzione

della

quale

Urbano

VIII

Barberini

fece

sacrificare

i

bronzi

del

Pantheon,

si

trova

l'altare

papale

riservato

al

pontefice,

che

solo

può

recitarvi

la

messa,

e

la

sottostante

confessione,

decorata

dal

Maderno

e

illuminata

da

95

lampade

eterne,

sorta

in

corrispondenza

della

tomba

di

san

Pietro.

Al

di

sopra

del

baldacchino

si

eleva

la

calotta

interna

della

cupola

michelangiolesca,

decorata

con

mosaici

disegnati

dal

Cavalier

d'Arpino.

Nello

spazio

retrostante,

in

corrispondenza

della

colossale

abside

o

tribuna,

si

trova

la

splendida

Gloria,

opera

della

tarda

maturità

del

Bernini,

che

seppe

profondervi

tutta

la

sua

abilità

di

scultore

e

decoratore

attraverso

un

complesso

intreccio

di

stucchi,

dorature,

sculture,

rilievi.

La

struttura,

realizzata

tra

il

1656

e

il

1665,

conserva

entro

la

cattedra

bronzea

sorretta

dalle

statue

dei

Dottori

della

Chiesa

la

cattedra

lignea

che

la

tradizione,

storicamente

infondata,

vuole

essere

appartenuta

a

san

Pietro.

Affiancano

la

monumentale

tribuna,

a

sinistra,

il

monumento

a

Paolo

III,

opera

di

Guglielmo

Della

Porta,

e,

a

destra,

il

monumento

a

Urbano

Vili

del

Bernini.

La

navata

destra,

decorata

dal

Bernini

in

maniera

da

mascherarne

il

restringimento

all'altezza

del

terzo

arcone,

laddove

alla

struttura

michelangiolesca

s'innesta

l'ampliamento

del

Maderno,

mostra

subito,

nella

prima

cappella,

la

celebre

Pietà

di

Michelangelo,

che

il

maestro

toscano

realizzò

tra

il

1498

e

il

1499

per

il

legato

di

Carlo

VIII

presso

la

Santa

Sede.

La

terza

è

la

Cappella

del

Santissimo

Sacramento,

dove

si

trova

il

ricco

ciborio

del

Bernini

ispirato

al

Tempietto

di

San

Pietro

in

Montorio

del

Bramante

fiancheggiato

da

due

angeli

in

ginocchio.

Oltrepassato

il

monumento

a

Gregorio

XIII,

riformatore

del

calendario

che

da

lui

prese

appunto

il

nome

di

gregoriano,

si

entra

nella

Cappella

Gregoriana,

compiuta

da

Giacomo

Della

Porta

nel

1583,

quindi

nel

transetto

destro,

dal

quale

si

accede

alla

Cappella

di

San

Michele,

cui

introduce

il

monumento

a

Clemente

XIII,

capolavoro

del

Canova

datato

intorno

al

1790.

Attraversata

l'abside

e

raggiunto

il

fianco

sinistro

della

basilica

ci

si

trova

nella

corrispondente

Cappella

della

Colonna,

dove

sono

conservate

le

reliquie

di

san

Leone

Magno,

al

quale

allude

la

bella

pala

marmorea

dell'Algardi

raffigurante

l'Incontro

di

Leone

Magno

con

Attila.

Nell'attiguo

passaggio

il

tetro

scheletro

con

in

mano

la

clessidra

richiama

l'attenzione

sul

berniniano

monumento

a

papa

Alessandro

VII,

che

introduce

al

transetto

sinistro,

dal

quale,

attraversata

la

Cappella

Clementina,

realizzata

al

pari

della

corrispondente

destra

dal

Della

Porta,

si

giunge

alla

navata

sinistra.

Qui

si

apre

la

ricchissima

Cappella

del

Coro. Attraversata

l'abside

e

raggiunto

il

fianco

sinistro

della

basilica

ci

si

trova

nella

corrispondente

Cappella

della

Colonna,

dove

sono

conservate

le

reliquie

di

san

Leone

Magno,

al

quale

allude

la

bella

pala

marmorea

dell'Algardi

raffigurante

l'Incontro

di

Leone

Magno

con

Attila.

Nell'attiguo

passaggio

il

tetro

scheletro

con

in

mano

la

clessidra

richiama

l'attenzione

sul

berniniano

monumento

a

papa

Alessandro

VII,

che

introduce

al

transetto

sinistro,

dal

quale,

attraversata

la

Cappella

Clementina,

realizzata

al

pari

della

corrispondente

destra

dal

Della

Porta,

si

giunge

alla

navata

sinistra.

Qui

si

apre

la

ricchissima

Cappella

del

Coro.

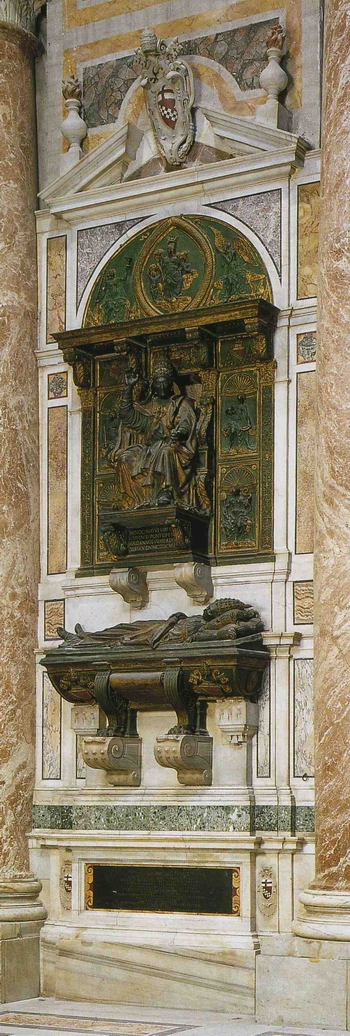

Nel

passaggio

seguente

si

trova

il

monumento

a

Innocenzo

VIII,

realizzato

in

bronzo

dal

Pollaiolo

nel

1498.

All'altezza

della

prima

cappella

si

trova

invece

un

altro

capolavoro

del

Canova,

il

sepolcro

degli

ultimi

Stuart,

nel

quale

spicca

in

maniera

particolare

la

grazia

dei

due

geni

con

le

fiaccole

rovesciate.

Per

ultimo

si

apre

sulla

navata

il

battistero,

il

cui

fonte

battesimale

è

costituito

da

un

antico

sarcofago

romano.

Piazza

San

Pietro

Luogo sacro di grande suggestione e

di

profonda

connotazione

religiosa

e

simbolica,

piazza

San

Pietro

è

forse

la

piazza

più

famosa

del

mondo.

Sin

dal

Medioevo

essa

accolse

e

raccolse

folle

innumerevoli

di

pellegrini

in

visita

alla

Basilica

di

San

Pietro,

centro

della

Cristianità,

assolvendo

la

funzione

di

spazio

vitale

della

vita

religiosa

cittadina.

La piazza sorse su parte dell'antico Circo Vaticano o di

Nerone,

in

realtà

costruito

quasi

totalmente

sotto

Caligola,

a

testimonianza

del

quale

resta

l'Obelisco

Vaticano,

trasportato

nel

37

d.C.

da

Alessandria

d'Egitto,

dove

ornava

il

Foro

di

Cesare.

Esso,

detto

nel

Medioevo

aguglia,

rimase

per

lungo

tempo

a

lato

della

basilica,

sinché,

nel

1586,

Sisto

V

dette

incarico

a

Domenico

Fontana

di

spostarlo

nel

sito

attuale,

alla

destra

del

quale

Carlo

Maderno,

realizzò

nel

1613,

per

volere

di

Paolo

V, una fontana, cui, dopo oltre mezzo secolo, se ne

aggiunse

un'altra

ad

essa

simmetrica,

costruita

da

Carlo

Fontana.

Sempre

sotto

Sisto

V, l'originale globo bronzeo che ornava l'obelisco (oggi ai Musei

Capitolini)

e

che

era

ritenuto

conservare

le

ceneri

di

Cesare,

fu

sostituito

dal

suo

emblema

familiare,

i

monti

e

la

stella,

sormontato

da

un

crocifisso

in

cui

si

trova

custodito

un

frammento

della

Santa

Croce

di

Cristo.

A metà del XVII secolo

la

monumentale

opera

di

abbellimento

della

Basilica

di

San

Pietro

trovò

una

sua

ideale

prosecuzione

nella

fastosa

sistemazione

della

piazza

ad

essa

antistante,

che

Gian

Lorenzo

Bernini

realizzò

tra

il

1656

e

il

1667.

La

trionfante

spettacolarità

che

il

genio

dell'architetto

e

scultore

barocco

profuse

nell'esecuzione

di

questo

immenso

capolavoro

non

fu

tuttavia

dettata

da

un

semplice

gusto

estetico,

bensì

caricata

di

profondi

significati

simbolici,

tanto

che

la

piazza

stessa

può

essere

interpretata

come

una

monumentale

allegoria.

Lo spazio è suddiviso in due parti:

la

prima

a

forma

di

trapezio

rovescio

con

il

lato

maggiore

lungo

la

facciata,

la

seconda

di

forma

ellittica

con

l'imponente

colonnato

dorico

sormontato

da

una

robusta

architrave.

Nel

progetto