|

Fu

un segmento relativamente

breve della lunga storia

parentina a mutare

definitivamente il destino di

questa città. Il piccolo

centro della provincia,

collocato ai margini del

morente Impero Romano, nel VI

sec. subì una prodigiosa

metamorfosi. Nell'intento di

riunire un impero ormai

disgregato, l'imperatore

Giustiniano ristabilì

un'effimera sembianza di unità

e non soltanto territoriale e

politica, poiché egli cercò

di riportare anche l'arte al

suo antico splendore.

All'apice della riconquista

giustiniana il vescovo

parentino Eufrasius eresse,

sul sito dell'antica basilica

cittadina, la sua cattedrale

inserendola in un insieme di

edifici che formarono uno dei

maggiori complessi

architettonici di quell'epoca.

Qui, sul lato settentrionale

della penisola, dove alcuni

secoli prima era sorta

Parentium, un modello di città

romana, il gusto, lo splendore

e l'opulenza stilistica

dell'Oriente entrarono a far

parte del nuovo complesso,

destinato a dare un'impronta

caratteristica a quell'epoca.

Il

gusto del vescovo Eufrasio,

avvezzo alla sontuosità

dell'Oriente, non poteva

soddisfarsi in alcun modo del

letargo provinciale che

caratterizzava Parenzo,

l'Istria e la maggior parte

del corroso Impero Romano. Le

grandi opere urbanistiche da

egli intraprese non recepirono

che in parte il preesistente

sostrato antico e introdussero

delle innovazioni

architettoniche e, più in

generale, artistiche che sino

ad allora l'Occidente non

aveva mai conosciuto. Il

gusto del vescovo Eufrasio,

avvezzo alla sontuosità

dell'Oriente, non poteva

soddisfarsi in alcun modo del

letargo provinciale che

caratterizzava Parenzo,

l'Istria e la maggior parte

del corroso Impero Romano. Le

grandi opere urbanistiche da

egli intraprese non recepirono

che in parte il preesistente

sostrato antico e introdussero

delle innovazioni

architettoniche e, più in

generale, artistiche che sino

ad allora l'Occidente non

aveva mai conosciuto.

Esse

riguardarono tanto

l'organizzazione dello spazio

all'interno della basilica, in

particolar modo dell'ala est,

quanto la parte iconografica

che il vescovo, grazie agli

artisti di spicco giunti al

suo seguito, fece nei mosaici

parietali all'interno

dell'edificio votivo.

Il

grande vescovo parentino

subordinò totalmente la

chiesa a sé stesso: fece

iscrivere le proprie iniziali

in vari punti strategici,

mentre nei mosaici dell'abside

si fece raffigurare nello

spazio dedicato esclusivamente

ai santi e ai martiri, alla

Madonna e al Cristo, palesando

in modo inequivocabile la

posizione in cui egli stesso

si collocava. In tali gesti,

autoritari prima ancora che

narcisistici, si celano

numerosi significati,

riconducibili anche al

rapporto del presule con il

papa, che lo esecro e lo

dichiaro apostata.

Giungendo

a Parenzo alla meta del VI

sec., Eufrasio trovò una città

con un lungo passato. Il suo

strato visibile rispondeva

appieno ai caratteri della

tipica città provinciale

tardo antica, logorata dalle

avversità del tempo o, più

propriamente, dalle orde dei

Barbari che proprio in

quell'epoca posero fine ad una

ricca tradizione. L'agonia di

Roma avvenne in quest'area con

dei ritmi più dilatati.

Assumendo

la guida della diocesi,

Eufrasio si mise a capo di una

comunità cristiana ben

organizzata, che nel corso

della sua lunga storia diede

alla Chiesa alcuni santi e

martiri, tra i quali San

Eleuterio e San Mauro

(Maurus). Figura eminente,

quest'ultimo fu vittima a

Parenzo delle grandi

persecuzioni assieme a tutto

il clero e a numerosi laici.

Il

periodo compreso tra le ultime

persecuzioni dei cristiani,

all'inizio del IV sec., e la

metà del VI sec., fu l'epoca

in cui Parenzo, con il vescovo

Eufrasio, raggiunse l'apogeo

del suo sviluppo,

caratterizzata dal continuo

consolidamento del potere

ecclesiastico. Testimoni dello

status della chiesa furono i

numerosi edifici sacrali che

sorsero in tutta l'Istria, tra

i quali le basiliche parentine

assunsero una particolare

rilevanza. La seconda meta del

V sec. fu segnata dalle orde

dei Barbari, che attaccarono

perfino Roma e altri punti

strategici dell'Impero. Le

impetuose trasformazioni

portate dall'esterno da

personaggi come Alarico,

Attila re degli Unni e

Odoacre, che - nel 476 -

divenne re d'Italia (il cui

posto verrà preso nel da 493

Teodorico), non interessano

l'Istria che marginalmente.

Alla fine del V sec. la

regione e parte dello stato

ostrogoto; nel 539, con

Giustiniano, essa entra a far

parte dell'Impero Romano

d'Oriente, ovvero di Bisanzio.

ATTRAVERSO

I SECOLI

Mantenere

una cattedrale così grande e

di così elevato valore

artistico non fu certo facile.

La basilica e gli edifici

nelle sue immediate vicinanze

hanno naturalmente subito dei

danni, dovuti sia all'usura

del tempo, sia ad altri

fattori. Tuttavia, se

consideriamo la storia

dell'Eufrasiana possiamo

distinguere agevolmente un

filo conduttore costituito

dalla serie ininterrotta di

restauri e di adeguamenti ai

gusti e alle esigenze di

ciascuna epoca. I documenti

riportano i dati sulla

riparazione del tetto della

basilica, avvenuto nel '300 e

sugli interventi edili di più

ampie proporzioni compiuti a

seguito del terremoto che colpì

la città nel '400. Nel corso

dello stesso secolo fu eretto

il nuovo edificio della

sacrestia, furono murate le

ultime tre campate al fine di

collocarvi i sedili del coro e

vennero aperte le finestre

delle absidi laterali,

danneggiandone cosi i mosaici.

L'atrio

e il battistero subirono

pesanti lesioni nel '500

quando, durante la pestilenza,

l'atrio fu adibito a cimitero.

Nel '600, il vescovo Tommasini

descrive le parti del

complesso eufrasiano come dei

ruderi, con il tetto della

cattedrale seriamente

danneggiato, mentre all'inizio

del '700 quest’ultima rischiò

di crollare. Tuttavia, i

documenti narrano anche

dell'impegno dei cittadini

volto alla preservazione del

più prezioso retaggio dei

loro antenati. La chiesa

fu restaurata nel 1711 e dopo

un certo periodo in essa si

poterono di nuovo celebrare le

funzioni religiose. La

ristrutturazione del tetto del

XVIII sec. ebbe gravi

conseguenze sul mosaico

dell'arco trionfale; vennero

murate le finestre della

navata centrale e ne furono

aperte delle nuove secondo il

gusto barocco. Nel XIX sec. si

iniziò a correggere alcuni

errori di costruzione commessi

nei periodi precedenti e ad

eseguire gli interventi di

restauro continuati nel corso

di questo secolo. Tali

restauri e gli interventi sui

mosaici, spesso eccessivi,

mutarono profondamente

l'aspetto originario della

chiesa.

L'ERA

PRE-EUFRASIANA

Quando

il vescovo Eufrasio inizio a

mettere in atto i suoi grandi

interventi, non soltanto di

natura costruttiva, non parti

da nulla. Sul terreno su cui

sorse la sua maestosa basilica

e una serie di edifici

annessi, esistevano gia altre

costruzioni sacrali databili

al IV sec., probabilmente agli

anni immediatamente successivi

al 313. Le prime comunità

cristiane, finché questa

religione non fu ancora

riconosciuta, adattarono anche

qui qualche edificio

preesistente per il culto. Il

pavimento del primo oratorio,

i cui resti furono rinvenuti

nelle immediate adiacenze

della stessa Eufrasiana, fu

ricoperto da mosaici in cui

figurano i motivi del

viticcio, del meandro e delle

figure di pesci

dall'inequivocabile

significato simbolico.

Nella

parte superiore del mosaico

quadrato con il cantaro si

trovano le iscrizioni con i

nomi dei donatori, che

commissionarono questo

meraviglioso pavimento musivo,

e le sue dimensioni espresse

in piedi. Negli scavi nella

navata settentrionale

dell'Eufrasiana vennero alla

luce numerosi esempi di

mosaici analoghi recanti i

nomi dei donatori e proprio

grazie a questi mosaici e le

iscrizioni conservatesi si

possono interpretare con

precisione le fasi della

costruzione, le

ristrutturazioni, le

ricostruzioni: in altre

parole, la dinamica

dell'esistenza della comunità

cristiana a Parenzo dell'epoca

pre-eufrasiana.

Dall'iscrizione di una lapide

apprendiamo della traslazione

delle spoglie del vescovo

Mauro, santo e martire

parentino, dal cimitero

situato al di fuori della città

in luogo "dove egli fu

vescovo". Tale luogo fu

una nuova sala costruita a

fianco del precedente oratorio

e ad esso identica, che formo

cosi una basilica gemella,

detta basilicae geminae.

LE

CONDIZIONI TROVATE

La

nuova basilica di vaste

dimensioni, costruita nel V

sec., si inserì nelle

preesistenti costruzioni

sacrali. Si trattò di una

sala a tre navate di pianta

rettangolare regolare priva di

abside, con un muretto

semicircolare adibito a

subsellia. La basilica,

analogamente ad altre chiese

istriane del V sec., sorse

sotto l'influsso

dell'architettura

caratteristica della costa

adriatica orientale e di

quella del Vicino Oriente. I

costruttori locali inserirono

tali elementi nel loro

patrimonio, retaggio

dell'architettura

paleocristiana e di quella

romana profana. I muri vennero

costruiti con pietre di cava

sbozzate che richiesero spessi

strati di intonaco e vennero

rinforzati da lesene. Questo

fu l'inventario elementare che

Eufrasio trovò quando giunse

nella sua nuova diocesi alla

meta del VI sec.

Nell'abside

della sua basilica, al di

sotto della scena centrale

dominata dalla figura della

Madonna con Cristo attorniata

dalle figure del vescovo

Eufrasio, dell'arcidiacono

Claudio, del martire Mauro ed

alcuni altri personaggi, si

trova l'iscrizione latina con

cui il vescovo spiega il

motivo che lo spinse ad

intraprendere questa opera

imponente. Il testo tradotto

recita: All'inizio questo fu

un tempio vacillante e cadente

in pericolo di crollo e non fu

consolidato con forza sicura,

angusto e non fu decorato con

oro, mentre il tetto logoro

resisteva per pura

grazia.

Quando

premuroso e alla fede devoto

sacerdote Eufrasio vide che la

sua sede fu minacciata dal

pericolo di crollo sotto il

peso con sacro proposito

prevenne il cedimento e per

consolidare meglio l'edificio

cadente lo smantellò, costruì

le fondamenta ed eresse il

comignolo del tempio. Questo

che tu testé vedi splendere

in oro (egli) abbellì

terminando l'opera iniziata e

regalò grandi doni, evocando

il nome di Cristo consacrò la

chiesa rallegrandosi

dell'opera. Quando

premuroso e alla fede devoto

sacerdote Eufrasio vide che la

sua sede fu minacciata dal

pericolo di crollo sotto il

peso con sacro proposito

prevenne il cedimento e per

consolidare meglio l'edificio

cadente lo smantellò, costruì

le fondamenta ed eresse il

comignolo del tempio. Questo

che tu testé vedi splendere

in oro (egli) abbellì

terminando l'opera iniziata e

regalò grandi doni, evocando

il nome di Cristo consacrò la

chiesa rallegrandosi

dell'opera.

Questa

dichiarazione del vescovo non

corrisponde del tutto alla

realtà, in quanto la basilica

che Eufrasio trovò non fu

affatto cadente e ornata con

decorazioni modeste. Parte dei

muri e le basi delle colonne

furono riutilizzate nella

costruzione della nuova chiesa

e per quanto concerne i

mosaici essi non mancavano

nemmeno nella basilica del V

sec. I motivi della

riedificazione vanno ricercati

innanzitutto nel gusto del

nuovo periodo e nell'ambiente

in cui Eufrasio visse prima di

recarsi a Parenzo.

Uno

di questi grandi elementi

innovativi è la porzione

orientale della basilica

Eufrasiana, che termina con

tre absidi: alla navata

centrale corrisponde l'abside

maggiore la cui parete esterna

è poligonale, mentre le

absidi delle due navate

laterali vennero ottenute

tramite due concavità

semicircolari ricavate nella

massa del muro che all'esterno

appare diritta.

Tale

intervento fece si che una

basilica a tre navate - la cui

parete posteriore si conclude

con tre absidi, vale a dire

con tre centri visuali e di

culto e con tre altari

separati - venisse concepita

per la prima volta in

Occidente in modo tale da

formare un'unica unita

spaziale.

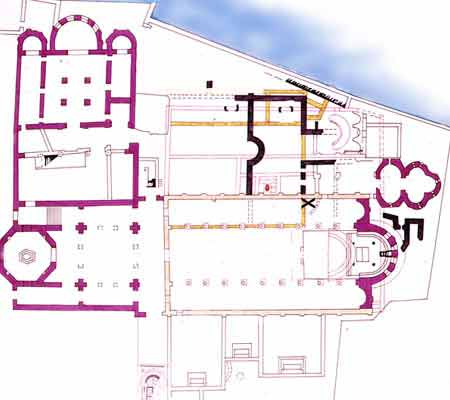

II

EPISCOPATO

L'Eufrasiana

rappresenta soltanto la parte

centrale di un complesso più

ampio. L'episcopato, che

conservò soltanto in parte il

suo aspetto originale, è

situato a nordest rispetto

alla basilica ed è collegato

con il suo nartece attraverso

uno stretto corridoio. In

origine si trattò di una

costruzione ad un piano a

semplice pianta quadrangolare

e con un'unica grande abside.

Nella rappresentativa sala

centrale al primo piano,

salutatorium o segretarium,

davanti all'abside si trovava

il tribelon, di cui si sono

conservati solo dei frammenti:

la colonna con il capitello e

gli archi recanti resti di

stucco e di decorazioni

marmoree. In questa sala il

vescovo riceveva il clero e i

religiosi al di fuori della

liturgia.

GLI

SPAZI DELLA BASILICA

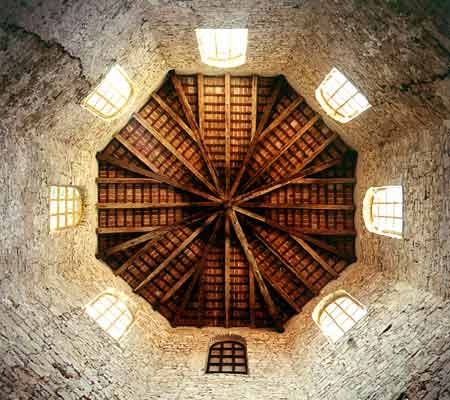

L'entrata

nella basilica è costituita

da un nartece, costruito sopra

una via preesistente, mentre

lo spazio antistante il

nartece appartiene ad un

armonioso atrio aperto a

pianta quadrata. Di fronte

all'entrata nella basilica è

situato il battistero

ottagonale, che risale

all'epoca pre-eufrasiana e

riprende la tradizione

dell'architettura tardo

antica, mentre la struttura

del muro e la costruzione

lignea del tetto sono opera di

costruttori locali.

In

prossimità dell'angolo nord

orientale della basilica fu

costruita la memoria, la cui

pianta si distingue da quelle

degli edifici nelle sue

dirette adiacenze. Davanti

all'entrata della cappella a

pianta trilobata, in cui

venivano custodite le

reliquie, si trova un

vestibolo ovale, mentre le tre

absidi al suo esterno hanno

forma poligonale. Nel XIX sec.

l'intero edificio fu

sottoposto ad un intervento di

restauro. Nell'atrio, nel

battistero e anche in una

parte dei muri furono

inglobate in buona parte delle

porzioni di costruzioni che

Eufrasio trovò all'inizio

della sua impresa. Le

ricostruzioni depongono a

favore di un concetto preciso

che Eufrasio utilizzò per

dare forma al suo grande

complesso; proprio tale

concetto esprime lo spirito

dei tempi nuovi e l'audacia

visionaria di Eufrasio.

I

segni visibili delle presenza

di Eufrasio, ma anche dello

spirito d'Oriente, si possono

scorgere nella ricca

decorazione dell'interno della

basilica. Le navate sono

separate da due serie di nove

arcate che alla loro estremità

occidentale e quella orientale

si appoggiano ai pilastri

addossati al muro. Le arcate

sono formate da colonne di

marmo grigio che si ergono

sopra le basi abilmente

scolpite, mentre la loro parte

superiore termina con dei

capitelli sovrastati da

imposte con i medaglioni

circolari recanti il

monogramma inciso di Eufrasio.

I capitelli stanno ad indicare

in modo inequivocabile

l'origine dei principi

estetici del vescovo

costruttore. Da essi traspare

le raffinatezza dell'elevata

arte bizantina sia che i

capitelli corinzi compositi

vengano variati in modo

singolare, sia che le

superfici della piramide mozza

capovolta si aprano con ricche

perforazioni che formano degli

ornamenti simili all'intreccio

o alla vegetazione stilizzata.

All'inventario

scultoreo dell'Eufrasiana va

aggiunta anche una serie di

plutei marmorei decorati con

bassorilievi poco profondi

raffiguranti i simboli (croci,

monogrammi, uccelli, cervi,

cantaro, corna stilizzate).

Nelle arcate sul lato

settentrionale si sono

conservate le stuccature

originariamente dipinte. A

questo splendore visuale si

debbono aggiungere anche le

incrostazioni della porzione

inferiore dell'abside dove il

rivestimento di marmi

policromi e di madreperla

formano fantasiosi ornamenti.

Nell'abside sono collocati

sedili marmorei per i

sacerdoti che ai lati vengono

delimitati da lastre di marmo

con i bassorilievi

raffiguranti i delfini, mentre

al centro del semicerchio si

erge la cattedra episcopale.

I

MURI

Passando

dallo spazio alle superfici

dei muri dell'Eufrasiana, tra

lo splendore dei mosaici, si

scorgono altrettante opere

d'arte tra cui anche

un'innovazione iconografica

introdotta per la prima volta

in Occidente. A Parenzo,

infatti, la posizione centrale

nell'abside e occupata dalla

Madonna, che sino a quel

momento apparteneva

esclusivamente a Cristo.

La Madonna

e raffigurata seduta sul trono

con Gesù bambino sulle

ginocchia che indossa vesti

romane solenni e tiene la mano

destra innalzata nel gesto

della benedizione. Accanto

alla Madonna si trovano due

angeli, uno per parte, che

guidano gruppi di persone che

vengono a porgerle il saluto.

Da sinistra ad essa si

avvicinano tre martiri senza

nome con delle ghirlande in

mano e cinti da aureole;

anch'essi, come gli angeli,

indossano delle vesti romane

solenni.

Dall'altra

parte, dietro gli angeli,

incede San Mauro, raffigurato

allo stesso modo dei tre

martiri ma, a differenza di

questi ultimi, con

l’iscrizione del nome

accanto all'aureola. Questo

vescovo e santo parentino

guida un gruppo

particolarmente interessante,

composto da tre persone

vissute in quel periodo: il

vescovo Eufrasio, che nelle

mani tiene il modello della

sua basilica, l'arcidiacono

Claudio, fratello di Eufrasio.

Tra i due un bimbo che, stando

all’iscrizione, sarebbe

stato il figlio

dell'arcidiacono, chiamato

anch'egli con il nome di

Eufrasio. Era necessaria una

notevole audacia perché il

donatore e due suoi

contemporanei, per di più

parenti, invadessero lo spazio

riservato alle più alte

gerarchie celesti. Eufrasio

evidentemente non fu un

semplice mortale e sedizioso

che oso sovvertire le rigide

norme ecclesiastiche. Le facce

e i gesti degli angeli e dei

santi martiri del corteo che

circondano

la Madonna

sul trono, nonostante le belle

vesti romane, sono in un certo

qual modo tipizzati, mentre i

personaggi viventi di fronte

ad essi, che si avvicinano al

trono celeste, sono

raffigurati senza le aureole e

in modo individualizzato, come

se davvero si trattasse di

ritratti.

I

MOSAICI

La

Madonna

,

collocata nella parte

superiore dell'abside,

rappresenta il punto centrale

della basilica Eufrasiana e

nel suo grembo e seduto Gesù

bambino. Questi due personaggi

sono anche le figure centrali

del cristianesimo. Esiste

nell'iconografia cristiana un

episodio in cui

la Madonna

e il Cristo, figlio suo e di

Dio, si avvicinano

maggiormente quasi a

raggiungere una

compenetrazione completa. Si

tratta della scena

dell'Annunciazione, il momento

in cui Dio entra in un corpo

umano, in quello di Maria.

L'annunciazione

nell'iconografia compare in

base al Vangelo secondo Luca e

viene integrata dal

protovangelo apocrifo di

Giacomo, dallo pseudo-vangelo

apocrifo di Matteo, e più

tardi dai motivi presenti

nella letteratura predicatoria

e mistica. La scena

dell'annunciazione compare

molto presto nell'iconografia

e può essere trovata già nel

IV sec. nelle catacombe

romane, per svilupparsi poi a

partire dal V sec. in una

tipologia presente in modo

generalizzato con posizioni,

gesti, espressioni ecc. che

seguono delle norme ben

definite.

La

Madonna

viene raffigurata seduta sul

trono, generalmente con la

rocca e il filato nelle mani,

mentre l'angelo cammina

avvolto in splendenti vesti

antiche. La raffigurazione

della Madonna a Parenzo

corrisponde perfettamente a

questi canoni. Trattandosi

tuttavia dell'anno 540, del

periodo giustiniano e dello

spirito bizantino, essa

indossa vestiti di foggia

bizantina e la sua testa e

parzialmente coperta dal velo

chiamato maforion. Tale velo

ha un significato: esso

simboleggia la verginità e

proviene probabilmente

dall'arte siriana.

La Madonna

è seduta sul trono, le cui

colonne si fondono con quelle

vere della basilica.

Questa

rappresentazione trae le sue

origini dai commenti di S.

Ambrosio, che parlando

dell'Annunciazione nel Vangelo

secondo Luca ribadì il nesso

ovvero l'identificazione della

Madonna con

la Chiesa. Più

esattamente: come Maria,

nell'atto dell'annunciazione,

sia colma di Spirito Santo,

allo stesso modo della Chiesa.

L'Annunziata regge nella mano

sinistra il filato purpureo

poiché l'angelo l'ha colta al

lavoro e questo fattore di

sorpresa qui è rappresentato

dal gesto della mano destra,

che

la Madonna

avvicina alla propria testa

leggermente chinata. La

vistosa figura dell'angelo

posto di semiprofilo, la

posizione che in quell'epoca

fu una regola, saluta con la

mano destra mentre nella

sinistra tiene un lungo

bastone da messaggero. Egli

indossa delle splendenti vesti

antiche, le cui pieghe seguono

il rapido movimento del corpo,

che viene rappresentato dai

piedi divaricati, con il piede

destro che poggia a terra

soltanto con le dita.

Nell'abside

dell'Eufrasiana, di fronte

all'Annunciazione, è

raffigurata la scena della

Visitazione. Due corpi

femminili snelli, quello di

Maria, avvolto nelle vesti

purpuree, e quello di

Elisabetta, in vesti gialle,

mostrano evidenti segni di

gravidanza. Dietro

quest'ultima è raffigurata la

facciata dell'edificio, alla

cui porta si affaccia una

figura di ragazza con la mano

accostata alle labbra. Questo

gesto, colmo di graziosa

curiosità, conferisce ai due

personaggi principali un'aria

ancor più dignitosa e

solenne. Maria ed Elisabetta

appartengono ad un'altra

gerarchia di personaggi: esse

sono le elette che portano nei

loro grembi i grandi

protagonisti che avrebbero

mutato il destino del mondo e

del tempo.

Nella

parte centrale dell'abside,

tra queste due scene

principali tratte dalla vita

di Maria, in campi separati

delimitati da finestre, sono

collocate le figure di S.

Zaccaria, di un angelo e di S.

Giovanni Battista. Nella

porzione inferiore dell'arco

trionfale si trovano tredici

medaglioni di forma circolare;

in quello centrale è

raffigurato il Cristo come

Agnus Dei, mentre quelli

laterali, sei per lato, recano

le immagini delle sante con i

loro nomi. Nella parte

conclusiva del mosaico, sulla

parete frontale dell'abside,

è collocato un fregio

composto da immagini degli

apostoli, quasi identiche, con

al centro il Cristo

raffigurato come un giovane

sovrano che, seduto sul globo,

governa l'Universo. Gli

apostoli invece, con ritmo

monotono e in modo simmetrico,

ad entrambi i lati, circondano

la figura del sovrano divino.

Essi tengono nelle mani,

coperti dal manto, gli

attributi mentre tra le

aureole circolari compaiono le

scritte con i loro nomi.

Nelle

zone superiori delle absidi

laterali si sono conservati i

frammenti del mosaico

raffigurante delle scene quasi

identiche: la grande immagine

di Cristo emerge dalle nuvole

stilizzate e cinge con

l'alloro le teste di due

martiri. I mosaici non

coprirono solo l'interno della

chiesa: li troviamo infatti

anche al suo esterno sulla

facciata sovrastante il

nartece. Dalle parti

conservate non è facile

risalire all'aspetto

originario, considerato che i

mosaici nella parte superiore

sono quasi completamente

scomparsi, mentre in quella

inferiore furono modificati

durante il restauro effettuato

nel XIX sec. I mosaici del

frontone, andati distrutti,

raffiguravano Cristo seduto

sul globo sotto il quale

scorrevano i quattro fiumi del

paradiso mentre sul lato

sinistro c'erano quattro

apostoli. Nella parte

inferiore, negli spazi

laterali, sono rappresentati

due apostoli e in quelli

centrali, separati da una

finestra, si trovano i sette

candelieri apocalittici. Nelle

zone superiori delle absidi

laterali si sono conservati i

frammenti del mosaico

raffigurante delle scene quasi

identiche: la grande immagine

di Cristo emerge dalle nuvole

stilizzate e cinge con

l'alloro le teste di due

martiri. I mosaici non

coprirono solo l'interno della

chiesa: li troviamo infatti

anche al suo esterno sulla

facciata sovrastante il

nartece. Dalle parti

conservate non è facile

risalire all'aspetto

originario, considerato che i

mosaici nella parte superiore

sono quasi completamente

scomparsi, mentre in quella

inferiore furono modificati

durante il restauro effettuato

nel XIX sec. I mosaici del

frontone, andati distrutti,

raffiguravano Cristo seduto

sul globo sotto il quale

scorrevano i quattro fiumi del

paradiso mentre sul lato

sinistro c'erano quattro

apostoli. Nella parte

inferiore, negli spazi

laterali, sono rappresentati

due apostoli e in quelli

centrali, separati da una

finestra, si trovano i sette

candelieri apocalittici.

IL

CIBORIO

Nel

XIII sec., la città di

Parenzo cominciò a

riprendersi dopo un lungo

periodo di crisi e di

stanchezza e ciò lasciò il

segno nella cattedrale. Sette

secoli dopo Eufrasio, nella

basilica da egli edificata,

venne collocato un nuovo

capolavoro. Nel 1277 fu

costruito infatti un imponente

ciborio marmoreo commissionato

dal vescovo Ottone. Il suo

alto baldacchino è sorretto

da quattro sottili colonne che

appartennero al ciborio

precedente e anche il nuovo

baldacchino e ricoperto da

mosaici.

Sul

lato frontale riporta la

stessa scena iconografica già

raffigurata sulla parete

dell'abside - l'Annunciazione.

I tempi diversi naturalmente,

comportarono una serie di

mutamenti. La collocazione

delle figure di Maria e

dell'Arcangelo Gabriele in

spazi diversi, ossia nei

segmenti triangolari sopra

l'arco, impose sicuramente

anche diversi processi di

composizione. Sul lato

sinistro si trova l'angelo con

le mani sollevate in segno di

saluto e il bastone da

messaggero sulla spalla. Il

suo passo adesso è più

vigoroso, come lo indicano

anche le numerose pieghe della

veste e le ali discostate.

Lo

spazio tra l'angelo e Maria,

su entrambi i lati, è

occupato da un albero curvato.

Maria adesso sta in piedi

davanti al trono dietro al

quale, anche in questa

raffigurazione, sono

presenti degli edifici. La sua

espressione, con il capo

completamente chinato in segno

di confusione, è accompagnata

dal gesto della mano: il palmo

interamente aperto è

sollevato verso l'alto. I

nuovi tempi cercarono di

rappresentare i stati d'animo

con molta più retorica. Il

vescovo Ottone, in qualche

modo, riuscì a ripercorrere

il processo che molto prima di

lui fu messo in atto dal suo

predecessore: un processo di

compenetrazione reciproca

delle tracce culturali. Anche

in quell'epoca, come nel IV

sec., vennero ripresi degli

elementi dei periodi

precedenti e inseriti nelle

nuove opere.

Le

colonne e i capitelli alto

bizantini sorreggono la

costruzione del nuovo

baldacchino gotico ricoperto

di mosaici che annunciano in

modo chiaro come una

tradizione sia terminata e le

subentri un'altra, in cui le

tracce di Bisanzio vanno

sempre più atrofizzandosi per

scomparire del tutto in tempi

piuttosto brevi.

I

mosaici e gli archi acuti

infatti, svelano la loro

origine veneziana. Questi

elementi, tuttavia, in un

certo senso furono molto più

innovativi dei gusti che in

quegli anni fecero da padroni

a Venezia. Essi furono più

progrediti poiché da essi

traspiravano anche delle

referenze caratteristiche del

rinnovamento paleologico della

pittura di Costantinopoli.

L'INFLUENZA

VATICANA

In

tal modo, nel presbiterio

della cattedrale parentina

l'Oriente e l'Occidente

entrarono nuovamente in

contatto, con la differenza

che la presenza di Venezia fu

più incisiva. Venezia e

Parenzo uscirono insieme

dall'area dominante bizantina

e si orientarono verso

l'Occidente. Questo

orientamento traspare anche

negli affreschi

quattrocenteschi alquanto

naif, che ci sono pervenuti

sotto forma di pochi

frammenti, e nell'acquisto del

polittico rinascimentale di

Antonio Vivarini, ma anche in

tutta una serie di altre opere

create a Parenzo o qui

importate permanentemente.

|