|

Traù

è considerata una delle città

veneziane più belle e meglio

conservate dell'intera

Dalmazia. Secondo l'autorevole

critico Bernard Berenson poche

città al mondo annoverano

tante opere d'arte in così

poco spazio.

La

città fu fondata dai greci

della stirpe ellenica dei Dori

di Siracusa col nome di

Tragurion. L'imperatore

Claudio vi installò i suoi

onorevoli veterani. Fu

sede vescovile dall'XI secolo.

Dopo vari secoli di alterne

vicende, comprendenti anche la

conquista da parte dei

saraceni e la distruzione

della città nel 1123, nel

1420 inizia un lungo periodo

di prosperità sotto il

controllo della Repubblica di

Venezia che ebbe termine solo

nel 1797.

Si

susseguirono quindi alcuni

passaggi di sovranità fra la

Francia napoleonica (dal 1806

al 1809 Traù fece parte del

napoleonico Regno d'Italia e

dal 1809 al 1813 delle

Provincie Illiriche) e

l'Impero d'Austria, poi la

città venne stabilmente

incorporata in quest'ultimo

assieme al resto della

Dalmazia. Nel 1828 la diocesi

di Traù fu soppressa. Questo

secondo periodo della storia

di Traù durò fino al termine

della prima guerra mondiale

nel 1918.

Durante

il periodo della dominazione

austroungarica, Traù divenne

uno dei teatri dello scontro

che opponeva gli autonomisti

dalmati agli unionisti, che

reclamavano l'unione della

Dalmazia alla Croazia. I primi

- fra i quali gli esponenti

delle famiglie cittadine

italiane e italofile -

governarono Traù fino al

1887, favoriti prima del 1850

dal fatto che la maggioranza

dei cittadini di Trau erano

italiani. Successivamente al

1860 il partito autonomista

dei Dalmati italiani rimase al

potere anche grazie ad un

meccanismo elettorale che

privilegiava la rappresentanza

delle classi più abbienti ed

istruite (in prevalenza

italiane) alla massa popolare

(diventata quasi totalmente

croata a seguito di notevoli

immigrazioni dalle campagne

circostanti nella seconda metà

del secolo XIX).

Secondo

i censimenti austriaci nel

1880 si contavano 1960

Italiani su 3129 abitanti, che

negli anni successivi

diminuirono bruscamente quando

il Podestà del "Partito

autonomista" italiano

della città fu sostituito da

quello "unionista"

croato (gli Italiani erano

solo 171 nel censimento del

1890 e 170 in quello del

1900).

Al

termine del primo conflitto

mondiale, Traù entrò a far

parte dello Regno dei Serbi,

Croati e Sloveni, divenuto

successivamente Regno di

Jugoslavia, fino alla seconda

guerra mondiale. Durante

questo conflitto la città

venne occupata da truppe

italiane ed annessa al Regno

d'Italia, come buona parte

della Dalmazia. La città

venne liberata dai partigiani

di Tito nel 1944. Dopo aver

fatto parte della Repubblica

Socialista di Croazia

all'interno della nuova

Jugoslavia per oltre 40 anni,

dal 1991 fa parte della

Repubblica di Croazia.

Traù

fu teatro, dopo la prima

guerra mondiale, di un

tentativo irredentista simile

a quello dannunziano a Fiume.

Il

23 settembre 1919, sotto la

suggestione dei contemporanei

eventi della Impresa di Fiume,

un vero e proprio atto in

stile dannunziano fu

organizzato in città dal

conte Nino Fanfogna,

trentaduenne appartenente ad

una delle più importanti ed

antiche famiglie di Traù

nonché discendente

dell'ultimo podestà italiano

della città.

Siccome

le truppe italiane avevano

occupato le aree della

Dalmazia assegnate all'Italia

dal Trattato di Londra del

1915, ma Traù non era inclusa

in queste aree distanti una

quindicina di chilometri, Nino

Fanfogna tentò di forzare la

situazione come aveva fatto

D'Annunzio a Fiume.

Infatti

il conte Fanfogna convinse il

tenente Emanuele

Torri-Mariani, che comandava

alcuni ufficiali italiani di

stanza a Prapatnica (Pianamerlina),

al confine fra il territorio

dalmata occupato dall'Italia e

la regione controllata dagli

Jugoslavi, ad organizzare una

spedizione che occupasse la

sua città nativa.

La

notte del 23 settembre un

centinaio di soldati italiani

e il Fanfogna, con 4

autocarri, oltrepassarono i

posti di frontiera jugoslavi e

di sorpresa e senza

spargimento di sangue

occuparono Traù. Il reparto

italiano assunse il comando

della città nominando

Fanfogna

"Dittatore". La

spedizione avrebbe potuto

provocare lo scoppio di un

conflitto militare fra Regno

d'Italia e Regno di

Jugoslavia, ma questa

eventualità venne scongiurata

dal pronto intervento degli

ufficiali italiani della nave

Puglia e dei militari

americani di stanza a Spalato. La

notte del 23 settembre un

centinaio di soldati italiani

e il Fanfogna, con 4

autocarri, oltrepassarono i

posti di frontiera jugoslavi e

di sorpresa e senza

spargimento di sangue

occuparono Traù. Il reparto

italiano assunse il comando

della città nominando

Fanfogna

"Dittatore". La

spedizione avrebbe potuto

provocare lo scoppio di un

conflitto militare fra Regno

d'Italia e Regno di

Jugoslavia, ma questa

eventualità venne scongiurata

dal pronto intervento degli

ufficiali italiani della nave

Puglia e dei militari

americani di stanza a Spalato.

Giunta

a Spalato nella prima

mattinata la notizia

dell'occupazione di Traù,

alle ore 10 del 24 settembre

il capitano di corvetta Paolo

Maroni - comandante in seconda

della "Puglia" - e

l'ufficiale americano Field

partirono per Traù con il

compito di persuadere i

soldati sconfinati a rientrare

nelle linee italiane. Convinti

i comandi serbi a non lanciare

per il momento nessun attacco,

Maroni e Field giunsero a Traù

ed iniziarono a negoziare con

gli occupanti e Fanfogna il

ritiro dalla città. Fanfogna,

descritto nei documenti

italiani come uomo "incosciente"

e privo di capacità politica,

enormemente preoccupato per

quanto gli poteva capitare

all'allontanarsi degli

Italiani, insistette perché

le truppe italiane non

partissero, ma poi si lasciò

convincere.

Nel

frattempo a Traù arrivarono

alcune navi americane al

comando dell'ammiraglio Van

Hook. A quella vista la

popolazione croata della città,

ripreso animo, cominciò sulla

riva e in piazza una violenta

dimostrazione contro i soldati

italiani, alcuni dei quali

vennero anche aggrediti e

disarmati. Alcune fucilate

sparate qua e là sortirono

l'effetto di far dileguare

rapidamente la folla e di

affrettare lo sbarco della

compagnia americana che era

sul "Cowell".

Nel

momento del trambusto il conte

Fanfogna si ritirò in casa

sua (il celebre palazzo

Garagnin-Fanfogna), vi si

rinchiuse e non si fece più

vedere. Solo un vecchio,

Achille De Michelis, si

avvicinò al comandante

Maroni, e dichiarandosi il più

anziano del "Fascio

Italiano", dopo aver

protestato contro

l'incredibile leggerezza del

conte Fanfogna, si mise a

disposizione del Maroni per

facilitargli il compito e per

tutto quello che potesse

occorrergli dagli Italiani di

Traù. Frattanto,

disordinatamente, la compagnia

italiana coi tenenti De Toni,

Manfredi e Mantica evacuava

Traù e fra le ore 14 e le 15

rientrava nelle linee.

La

sciagurata spedizione di Traù

ebbe pesanti ripercussioni

sulle comunità italiane di

Traù e Spalato. Il

governatore jugoslavo,

colonnello Plesnicar,

procedette all'arresto di

numerosi esponenti italiani

della cittadina. Finirono

arrestati Nino, Simeone e

Umberto Fanfogna, Vincenzo

Santich, Achille De Michelis,

Giorgio De Rossignoli, Lorenzo

Lubin, Giacomo Vosilla,

Antonio Strojan, Marino,

Michele e Spiridione Marini e

altri, anche se molti di

questi erano estranei alla

vicenda. Molti furono quelli

che scamparono all'arresto

fuggendo nella Dalmazia

italiana.

Per

alcuni giorni gruppi di

teppisti, aizzati dalle

autorità governative

jugoslave, si diedero ad atti

vandalici contro abitazioni e

proprietà degli Italiani di

Traù e della regione dei

Castelli. La conseguenza della

spedizione fu la distruzione

politica del Fascio

Nazionale Italiano di Traù

e un deciso peggioramento

delle condizioni di vita dei

traurini di lingua italiana,

la maggior parte dei quali

successivamente emigrò in

Italia.

Fra

gli emigrati, la neonata Maria

Carmen Nutrizio, figlia del

farmacista di Traù e di una

Luxardo della nota famiglia

produttrice del Maraschino di

Zara, che diverrà celebre

come creatrice di moda col

nome di Mila Schön. Assieme a

lei il fratello decenne Nino

Nutrizio, anni dopo fondatore

del quotidiano La Notte.

La

città sorge su due isole

collegate alla terraferma da

due ponti ed è unita alla

vicina isola di Bua per mezzo

di un ponte girevole. Detta

anche la piccola Venezia, è

un piccolo gioiello che

conserva numerosi edifici

medievali di impronta

veneziana.

Traù,

con il suo centro storico

risalente quasi interamente al

XIII secolo e comprendente più

di 10 chiese diverse, ha nella

cattedrale romanica di San

Lorenzo (1180-1250) il suo

punto di maggiore interesse.

Altri

monumenti sono la Loggia

pubblica (1308), il Castello

del Camerlengo (1420-1437), il

Maschio di San Marco, la Torre

dell'orologio, palazzo

Cippico, la chiesa di san

Domenico, la chiesa di san

Nicola con annesso il convento

delle benedettine, la porta di

terraferma, la porta Marina e,

a fianco, la loggia della

Pescheria del 1527.

Parecchi

leoni di San Marco ornavano la

città, a memoria dell'antica

dominazione veneziana. Negli

strascichi della

pluridecennale lotta che

opponeva i croati ai

concittadini italiani ed

italianizzati (gli autoctoni

dalmatici ed i ricchi croati),

nei primi giorni di dicembre

del 1932 otto leoni vennero

distrutti da un gruppo di

Croati, anche con l'ausilio

della dinamite. Fra questi un

celebre leone andante,

bassorilievo di Nicolò

Fiorentino e Andrea Alessi del

1471, che ornava l'interno

della Loggia Pubblica.

Attualmente alcuni leoni

mutilati sono esposti al museo

cittadino o giacciono nell'ex

convento di S. Domenico.

Il

lungomare deve il suo fascino

alla contrapposizione tra le

belle architetture delle

abitazioni e le barche (spesso

veri e propri yacht di gran

lusso) ormeggiati lungo il

canali.

Cattedrale

di San Lorenzo

La

cattedrale è stata costruita

sulle fondamenta di cattedrale

paleocristiana distrutta dai

Saraceni nel 1123, durante il

sacco di Traù. I lavori

dell'attuale edificio

iniziarono nel 1213 e

terminarono nel XVII secolo.

Come la vecchia cattedrale è

dedicata a San Lorenzo, ma è

nota per la devozione a San

Giovanni. Il vescovo di Traù

Giovanni da Traù con il suo

stile di vita santa ha

attirato il re ungherese

Colomanno d'Ungheria che aveva

rilevato la Croazia e la

Dalmazia. La maggior parte del

lavoro ha avuto luogo nel XIII

secolo essendo per lo più

completo nel 1251. Questo vuol

dire che la maggior parte

della cattedrale è in stile

romanico, mentre l'interno

della volta, costruita nel XV

secolo, è in stile gotico.

I

lavori del campanile

iniziarono alla fine del XIV

secolo ed è stata completata

alla fine del XVI secolo. Il

primo piano è in stile gotico

ed è stato edificato dai

maestri Stejpan e Matej. Dopo

che era stato demolito dai

veneziani nel 1420, fu

ristrutturato ad opera di

Matija Gojkovič. Il secondo

piano, anch'esso in stile

gotico, è probabilmente opera

di maestri veneziani, in

quanto le finestre ricordano

quelle del Ca' d'Oro.

Il

piano definitivo fu costruito

da Trifun Bokanič

(1575-1609). In cima al

campanile ci sono quattro

statue, opera dello scultore

veneziano Alessandro Vittoria

(1525-1608). Al centro della

facciata, all'interno di una

piccola apertura circolare, vi

è scolpito lo stemma araldico

del più potente sovrano

ungherese della dinastia

angioina, Re Luigi I

d'Ungheria. Il

piano definitivo fu costruito

da Trifun Bokanič

(1575-1609). In cima al

campanile ci sono quattro

statue, opera dello scultore

veneziano Alessandro Vittoria

(1525-1608). Al centro della

facciata, all'interno di una

piccola apertura circolare, vi

è scolpito lo stemma araldico

del più potente sovrano

ungherese della dinastia

angioina, Re Luigi I

d'Ungheria.

La

Cattedrale di Traù è

l'esempio più arcaico in

Dalmazia nella costruzione

delle arcate interne con

pilastri allungati che

separano le due navate

laterali da quella centrale.

Ci sono tre absidi

semicircolari e una a volta

sopra il quale sorge il

campanile. Le volte a crociera

e le terrazze precedenti sopra

le navate sono di influenza

pugliese.

Un

ampio vestibolo è stato

aggiunto nel XV secolo e il

rosone gotico artisticamente

ben eseguito sulla facciata

occidentale è della stessa

epoca. In fondo alla sala

d'ingresso, vi è un

battistero in gotico e

romanico che è stato aggiunto

alla cattedrale nel 1467 da

Andrea Alessi (1430-1505), uno

scultore di origine albanese

allievo di Giorgio di Matteo.

La sacrestia gotica è stata

aggiunta nel XV secolo. La

parete esterna è divisa da

pilastri e fori con aperture

ad arco.

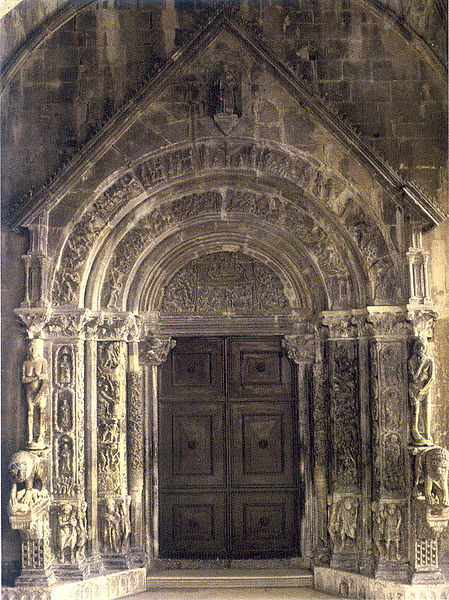

L'architetto

e maestro croato Radovan ha

lavorato sulla porta del

portale della cattedrale. La

maggior parte del portale è

stato scolpito dal maestro

stesso, ma sono riconoscibili

anche altre mani, come i suoi

allievi e i suoi seguaci.

Il

lavoro, finito e firmato nel

1240, è un'opera monumentale

e forse unica di questo grande

artista croato, infatti

l'iscrizione sulla lunetta

dice "il migliore di

tutti in questo

artigianato". In termini

di tematica il portale è

diviso in due parti: superiore

e inferiore. La parte

superiore mostra scene del

Vangelo e la vita di Cristo.

Sulla lunetta vi è la scena

della Natività, e dentro

l'arco sopra la lunetta vi

sono angeli che adorano Cristo

nella scena sottostante. La

lunetta e questo arco sono

opera di Radovan.

Sugli

stipiti interni ci sono scene

che mostrano i vari lavori

realizzati durante la stagioni

dell'anno. Radovan ha anche

lavorato sulle due piccole

colonne ricoperte dda rilievi.

Sugli stipiti esterni sono

raffigurati i santi e gli

apostoli e all'interno le

immagini sono decorate con

figure di animali esotici e

creature fantastiche come

centauri e sirene. A dominare

il portale sono però le forme

umane di Adamo ed Eva: i

nostri antenati peccaminosi

sono posti sul dorso di due

leoni. Altri artigiani degni

di nota che hanno partecipato

alla costruzione del portale

sono Ivan Budislavić e

Gregorio Vidov.

|