|

La

splendida cittadina di Amiens,

capoluogo della regione francese di Piccardia,

ha sempre avuto nella storia una posizione di

rilevo, grazie alla sua collocazione geografica

strategica: importante porto fluviale sulla

Somme era conosciuta ai Romani come "Samarobriva",

che significa, appunto, "Ponte

sulla Somme". Situata a metà strada

tra Parigi e Calais, Amiens era l’avamposto

ideale per cominciare la conquista della

Britannia. L’attuale toponimo sembra derivare

dal nome dell’antica tribù gallica degli

Ambiani (Ambianis),

che avevano in questa zona il proprio centro

principale.

Divenne

ricca e prospera durante il periodo medievale

grazie al fiorente commercio tessile, cosa che

tuttora la contraddistingue: era famosa

soprattutto per una pregiata varietà di lana,

che veniva tinta di azzurro grazie agli estratti

di una pianta che cresce abbondantemente in

questa zona.

Fu

proprio alle ricche gilde di lanaioli e

tessitori che il vescovo di

Fouilloy si rivolse, nel XII secolo, per

la raccolta dei fondi destinata alla costruzione

di una grandiosa Cattedrale, dedicata a Nostra

Signora (Nôtre-Dame

d’Amiens), che doveva rendere la sua

sede più prestigiosa di qualunque altra.

La

lapide sepolcrale del vescovo Evrard de

Fouilloy, nella cattedrale di Amiens, non lascia

dubbi sull'identità di colui che volle la

costruzione della chiesa, in quanto porta

scritto: "Fondamenta hujus basilica

locavit. Anno 1220". Infatti, fu

proprio lui a porre la prima pietra di questo

tempio nel quale sarebbe stato poi seppellito

sotto una magnifica tomba in bronzo, in cui è

effigiato con volto sereno, ma energico.

Agli

inizi del XIII secolo, in questa città di

lanaioli e mercanti arricchiti, devota al

martire pamplonese San Firmino che nel IV secolo

ne era stato vescovo, e a cui era consacrata la

prima cattedrale romanica, arrivò, in qualità

di vescovo, l'aristocratico Evrard de Fouilloy,

che aveva legami di parentela con l'alta nobiltà

ed era determinato a fare della sua sede una

delle più illustri di Francia. Com'era fin

troppo usuale all'epoca, un incendio avvenuto

nel 1218 distrusse la cattedrale in stile gotico

consacrata nel 1152 sotto la protezione della

Madonna, sorta sulla preesistente chiesa

romanica di San Firmino.

A

partire da allora, il gotico si era molto

evoluto, per cui il vescovo Fouilloy era già in

grado di intraprendere la costruzione di

un'opera molto più ambiziosa: la più grande,

la più bella mai costruita fino a quel momento.

Risulta evidente che un'opera simile richiedeva

un cospicuo investimento.

Vennero

fatte le consuete raccolte di denaro, portando

di paese in paese la collezione di reliquie

della cattedrale, ma la maggior parte dei fondi

furono devoluti dai borghesi della città, fieri

di poter vantare un così splendido monumento.

Come

indicato sulla lapide sepolcrale del vescovo, i

lavori iniziarono nel 1220. Incaricato del

progetto fu il canonico Robert de Luzarches. Il

suo nome appariva, assieme a quello di Thomas de

Cormont e del figlio Renault de Cormont, suoi

successori nella direzione dei lavori, in

un'iscrizione situata al centro del labirinto

costruito nella navata centrale. Qualcuno ebbe

l'avvertenza di copiare questo testo prima che

fosse smantellato. Nel 1288, data a cui risale

l'iscrizione, la cattedrale, a parte alcuni

lavori secondari, era praticamente terminata.

Contrariamente

alla consuetudine, i lavori cominciarono dalla

parte frontale, in modo che la facciata fu la

prima a essere conclusa, nel 1236. In

diciassette anni, dal 1220 al 1236, si

costruiscono alacremente la navata centrale, il

transetto e la fronte fino al rosone; dal 1236,

data della morte di Geoffroy d'Eu, successore di

Evrard de Fouilloy, fino al 1247, si dà opera

alle cappelle radiali; il coro è terminato nel

1269.

Il

più netto individuarsi del transetto, lo

sviluppo dato al coro, il moltiplicarsi delle

cappelle raggianti (ben sette, contro le cinque

di Chartres e Reims) sono tutti elementi che si

legano per contrasto fra loro rispetto al valore

sintetico dello spazio. Il tema della continuità

della struttura, dal pavimento alle coperture,

ha una compiuta soluzione: nel riprendere il

modello di Chartres, infatti, l'architetto porta

all'estremo il principio del pilastro composito,

liberando completamente la colonna su cui si

imposta l'arco nervato di separazione fra le

crociere e differenziandone altamente l'innesto

nel nodo costruito dai capitelli alla base degli

archi di passaggio alle navate secondarie. Così

lo sfaccettarsi dei capitelli delle colonne di

base, a causa della riduzione dimensionale di

quelli relativi agli archi della navata, e la

loro successiva interruzione dovuta al

sovrapporsi ad essi delle colonne continue,

creano una dialettica figurale accentuata dagli

elementi portanti le nervature di crociera.

Una

delle più geniali innovazioni di Robert de

Luzarches sono i nodi complessi dei capitelli,

che entrano in risonanza con la fascia continua

posta a cingere l'intero perimetro parietale al

di sotto del triforio, con il suo eccezionale

trattamento naturalistico a fogliami, vera e

propria cesura narrativa in un contesto

altamente antirappresentativo.

Il

transetto costituisce una chiave di lettura

fondamentale: al ritmo continuo della campata

della navata si sostituisce qui un'insaziabilità

spaziale che funge da centro di un molteplice

moto centrifugo verso i due bracci del transetto

a campate progressivamente digradanti. Un'altra

innovazione è costituita dall'uso delle

nervature supplementari nella crociera centrale.

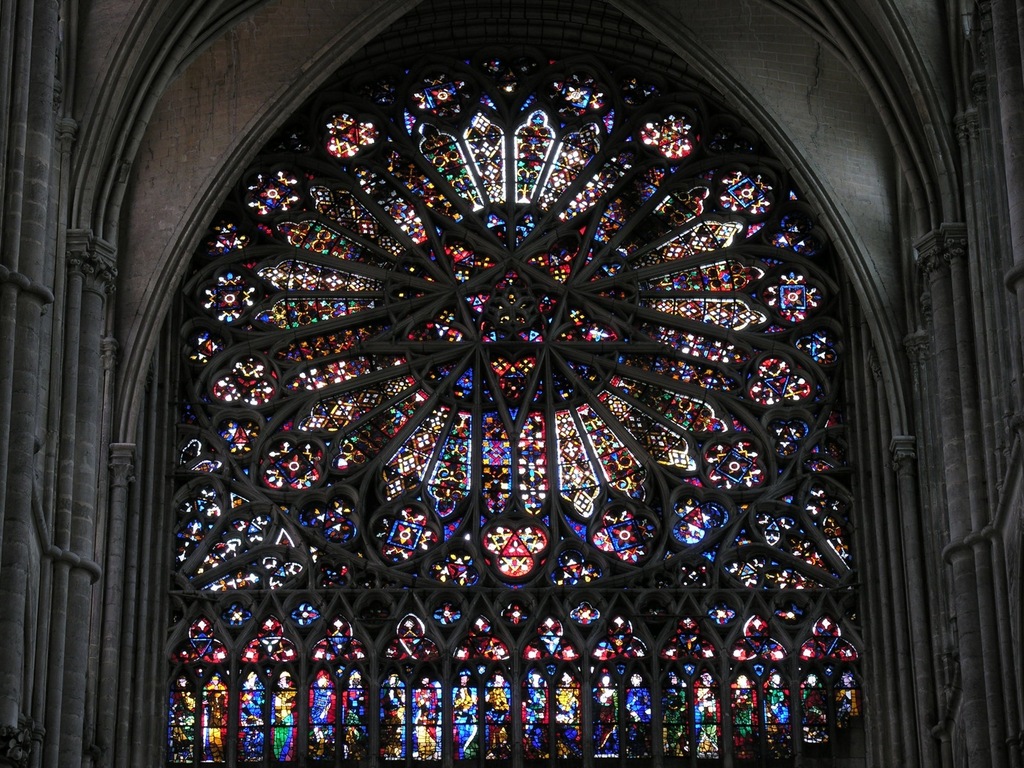

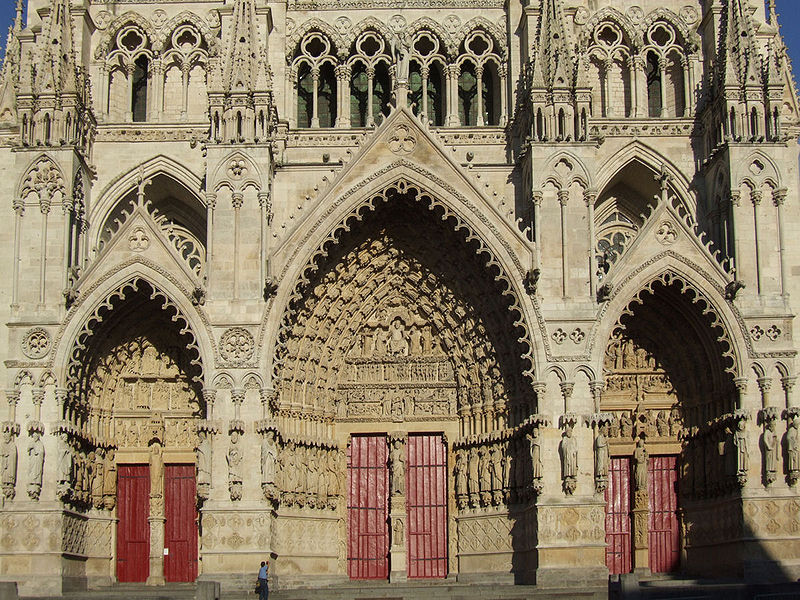

La

facciata principale, articolata in tre portali e

due imponenti torri disuguali per altezza e

disegni è impreziosita da un grande rosone. Fu

inoltre arricchita di un ciclo scultoreo

più imponente del previsto e fu aumentata

l'altezza delle volte, che raggiunse i

42,30 metri

, superando qualsiasi altra cattedrale francese,

salvo quella di Beauvais, che, però, pagò

tanta audacia con il suo prematuro crollo.

Questa

altezza smisurata, che rese obbligatorio l'uso

di doppi archi rampanti di sostegno, è in

armonia con la pianta di dimensioni eccezionali:

133,50 metri

di lunghezza e 65,25 metri

di larghezza sul transetto. Il modello segue i

canoni stabiliti a Chartres, con tre navate sia

nella parte frontale che nel transetto, e

un'ampia abside divisa in quattro settori. Il

deambulatorio, doppio ai lati ma semplice nel

tratto curvo, immette in sette cappelle radiali.

All'interno, le pareti sono suddivise

verticalmente in tre livelli, archi, trifore e

finestre, con la particolarità che la parte di

sfondo del triforio, generalmente chiusa, qui

adotta la struttura a vetrata.

L'iconografia

dei portali segue il modello di Notre Dame di

Parigi. Sul pilastro del portale centrale appare

la famosa statua di Cristo in atteggiamento

maestoso, popolarmente conosciuta come Beau

Dieu, e nel timpano la scena del Giudizio

universale. Il portale destro descrive la vita

di Maria, mentre quello sinistro è dedicato a

San Firmino e a storie del Santo.

La

statua più popolare tra tutte è la Vierge

Dorée, risalente

alla fine del XIII secolo e collocata nel

portale che si apre all’inizio del transetto

sud della chiesa. La rappresentazione mariana si

distacca notevolmente da quelle presenti sul

portale d’ingresso, molto più statiche e

ieratiche, mentre questa presenta una vivacità

che rappresenta pienamente la nuova tendenza del

gotico ad umanizzare maggiormente la figura di

Maria, accentuandone l’aspetto materno.

Nel

corso della storia la cattedrale di Amiens è

stata più fortunata di molte delle chiese

coeve. Quando, durante

la Rivoluzione francese, fu ordinata la

distruzione di tutte le immagini di re e di

santi, le autorità locali riuscirono a

proteggere quelle della cattedrale. Più tardi,

il tempio scampò ai bombardamenti delle due

guerre mondiali, per cui il suo ricco patrimonio

scultoreo è arrivato fino ai nostri giorni

praticamente intatto, benché in parte

modificato dai mediocri restauri del XIX secolo.

A questo ciclo è stato dato il nome di

"Bibbia di Amiens", data la

completezza delle rappresentazioni

iconografiche, che comprendono quasi tutti gli

episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento.

La

maggior parte delle sculture, che risale al XIII

secolo, inaugura uno stile che si diffonderà

oltre le frontiere francesi: basti pensare alla

cattedrale di Burgos in Spagna. Questa scuola

nacque forse in funzione di una richiesta

crescente di opere, che indusse gli artisti e

gli artigiani a cercare forme sempre più

stilizzate e uniformi, in modo da permettere la

produzione in serie. Il risultato sono figure

molto accademiche, dalle linee eleganti e di

grande bellezza, però fredde e distanti.

Nell'apparato

simbolico scolpito sulla facciata della

cattedrale, tra le centinaia di formelle

quadrilobate che decorano la facciata, tutte di

pregiata fattura, ne spiccano dodici che

rappresentano uno Zodiaco

completo, ai due lati del portale laterale

sinistro.

Sul

lato sinistro vi sono sei formelle che iniziano

con il segno Cancro e finiscono con quello del

Sagittario; dall’altro lato la sequenza

ricomincia con il Capricorno e finisce con i

Gemelli.

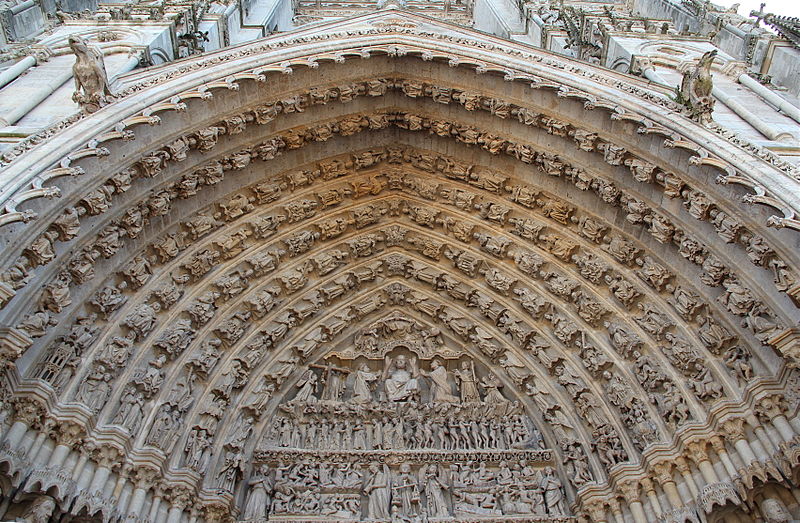

La scena, forse, più interessante dal punto di

vista simbolico, si trova attorno al portale

centrale. Essa rappresenta il tema del Giudizio

Universale, ed ha una carica espressiva

davvero notevole. Nella lunetta che sormonta il

portale troviamo la scena principale: Al centro

si trova il Cristo giudice in Gloria, ai cui

lati si trovano dei personaggi inginocchiati che

lo pregano, e due arcangeli: quello di sinistra

reca una croce, mentre quello di destra reca una

lancia.

Sotto

una schiera di angeli, si trova una fascia di

persone che subiscono una sorte diversa: quelli

di sinistra, gli Eletti, sono ben vestiti e sono

in fila per presentarsi al cospetto di un

angelo. Gli angeli sopra di loro recano delle

corone e sono in atteggiamento di porle sul loro

capo. Quelli di destra, invece, sono i Dannati;

sono anch’essi in fila ma sono nudi, in attesa

di essere di essere divorati da una bestia

immane che li inghiotte all’estremità della

scena. Gli angeli sopra di loro non hanno

corone, ma degli oggetti che sembrano delle

sferze.

Nella

fascia inferiore appare, al centro, un angelo

con una Bilancia, che soppesa le virtù e i

vizi: essi sono rappresentati sui piatti come un

agnello ed una testa mostruosa, e la bilancia

pende al momento a favore dell’agnello.

Intorno a lui vi sono degli angeli che suonano

le trombe del giudizio e un folto gruppo di

tombe scoperchiate da cui le anime dei defunti

stanno risorgendo.

Ai

lati del portale vi sono delle nicchie, il cui

contenuto è estremamente significativo, ed

ancora una volta è suddiviso nella dualità su

esposta. In basso, a sinistra, vi è un albero

rigoglioso, che reca due enormi frutti dalla

forma vagamente fallica. Seguono, dal basso

verso l’alto, cinque figure femminili che

recano in mano, sollevati, dei recipienti di

varie fogge e misure: sono vasi, calici e olle.

Dall’altro lato la situazione si capovolge: le

figurine femminili recano dei calici o dei vasi

che sono tutti rivolti verso il basso, svuotati,

e l’albero alla base ha i rami dritti e

spogli.

L’iconografia

calice sollevato/calice abbassato ricorda molto

da vicino una rappresentazione simile nel culto

di Mitra, con i due Dadofori, i portatori di

fiaccole, rappresentati sempre uno con la torcia

sollevata e l’altro con la torcia sollevata.

La coppa, o vaso, è simbolo dell’utero

materno, e della generazione della vita. Anche

la scelta della "donna con il vaso",

per rappresentare questa allegoria, desta

numerosi interrogativi...

Seguendo

l’esempio delle Cattedrali di Chartres,

a cui questa era nettamente ispirata, e di

Reims, i cui lavori di costruzione erano

cominciati circa dieci anni prima, anche Nôtre-Dame

di Amiens si dotò di un immenso labirinto

pavimentale, che fu posto nella navata

centrale, di fronte all’ingresso principale.

Il labirinto, di forma ottagonale, venne

realizzato nel 1288, come attesta l’iscrizione

che venne apposta lungo il perimetro della

placca centrale, che riportava anche i nomi

degli architetti:

En

l’an de grâce 1220,

cette oeuvre fut commencée.

L’évêque béni de ce

diocèse était alors Evrard

et le roi de France Louis

fils de Philippe le Sage.

Celui qui était maître d’oeuvre

était nommé "Maître Robert"

et surnommé "de Luzarches".

Après lui vint Maître Thomas

de Cormont et après celui-ci

son fils Maître Renaut qui fit

mettre, à cet endroit-ci,

cette inscription en l’an de

l’Incarnation 1288. |

Nell’anno

di grazia 1220,

questo lavoro è stato iniziato.

Il vescovo benedetto di questa

diocesi è stato allora Evrard

e il re di Francia Luigi

figlio di Filippo il Saggio.

Colui che è stato maestro d’opera

si chiamava "Maestro Robert"

ed era nominato "di

Luzarches".

Dopo di lui venne il Maestro Thomas

de Cormont e dopo di lui

suo figlio il Maestro Renaut che fece

mettere, in questo posto,

questa iscrizione nell’anno della

Incarnazione 1288. |

|

Inizialmente, al centro dello schema, era stata

incastonata una sbarra d’oro, insieme ad un

semicerchio dello stesso metallo, che dovevano

simboleggiare la levata del sole

sull’orizzonte. Successivamente il sole

d’oro venne sostituito da un sole di rame, poi

anche questo venne tolto. Oggi la placca

centrale riporta una croce fatta con scettri,

orientata secondo i punti cardinali, e tutto

intorno sono le figure del vescovo Evrard e

degli architetti della cattedrale. Pesantemente

danneggiato durante la Rivoluzione Francese, il

labirinto venne rimosso. Quella che vediamo oggi

è una riproduzione fedele che è stata

realizzata nel XIX secolo.

È

un’opera di carattere simbolico, per non dire

iniziatico, che simboleggia il cammino di

evoluzione spirituale che a ciascuno è permesso

d’intraprendere e che deve essere portato a

compimento fino in fondo. C’è una sola via da

percorrere, e per quanto tortuosa possa

sembrare, essa conduce inesorabilmente al centro

(si dice che il labirinto è "unicursale",

cioè ha una sola via obbligata, caratteristica

comune a tutti i labirinti pavimentali delle

chiese), a testimonianza della portata

universale del cammino evolutivo.

Come

in ogni labirinto che si rispetti, basta

rovesciare la visione comune del mondo, come

fanno gli iniziati, e le cose complicate

diventano immediatamente semplici e

comprensibili. Qui, usualmente, le strisce nere

rappresentano le "vie" mentre quelle

bianche rappresentano i "muri", il

loro intreccio è il percorso del labirinto.

Capovolgendo il modo comune di pensare, ecco che

il "Cammino

dell’Iniziato" appare

immediatamente alla vista, come un percorso

rettilineo (bianco) che porta dritto al centro!

Oltre

al Labirinto, è opportuno notare che le

decorazioni pavimentali, sempre nella loro

natura duale di accostamenti bianco/nero (motivo

ampiamente sfruttato dai Cavalieri Templari nel

loro stemma chiamato Beauceant, egregiamente

simboleggiato nella scacchiera da gioco e

riprodotto all’interno di ogni tempio

massonico), formano tanti altri motivi

geometrici che possono sembrare puramente

decorativi ma non lo sono. Davanti al coro, per

esempio, una combinazione di tre quadrati

concentrici con alcune delle linee mediane

ricorda troppo da vicino il simbolo della

"Triplice Cinta" da non sembrare

affatto casuale ma sottilmente voluto.

L’immenso

apparato statuario presente all’interno della

Cattedrale è riuscito a salvarsi sia dalla

furia iconoclasta dei rivoluzionari, nel XVIII

sec., sia dai bombardamenti delle due guerre

mondiali, nel XX sec., giungendo fino a noi in

tutto il suo splendore. Per la ricchezza dei

motivi rappresentati, che coprono tutti gli

episodi più importanti del Vecchio e del Nuovo

Testamento, queste sculture sono note

complessivamente come la "Bibbia

di Pietra" di Amiens.

Nel

XIV secolo, il complesso scultoreo fu completato

con una serie di figure di personaggi storici,

come il re Carlo V il Buono e suo figlio, il

Delfino, addossate ai pilastri che separano le

cappelle dal coro. Prive della solennità di

quelle della facciata, ma dotate di un lirico

naturalismo, rappresentano un contrasto che

permette di apprezzare l'evoluzione della

scultura negli ultimi secoli del Medioevo

francese. Nel

XIV secolo, il complesso scultoreo fu completato

con una serie di figure di personaggi storici,

come il re Carlo V il Buono e suo figlio, il

Delfino, addossate ai pilastri che separano le

cappelle dal coro. Prive della solennità di

quelle della facciata, ma dotate di un lirico

naturalismo, rappresentano un contrasto che

permette di apprezzare l'evoluzione della

scultura negli ultimi secoli del Medioevo

francese.

Tra

il 1508 e il 1519, vennero intagliati i 110

stalli del coro, che ancora oggi si conservano

come ulteriore dimostrazione della miracolosa

sopravvivenza del patrimonio artistico di

Amiens, dato che la maggior parte degli stalli

delle altre cattedrali è andata distrutta

durante

la Rivoluzione. Appartenenti a un'epoca in cui

la religione aveva perduto molto della sua

solennità medievale, i temi degli stalli di

Amiens sono essenzialmente popolari: mestieri,

allegorie e leggende evangeliche narrate con una

deliziosa abbondanza di particolari della vita

quotidiana.

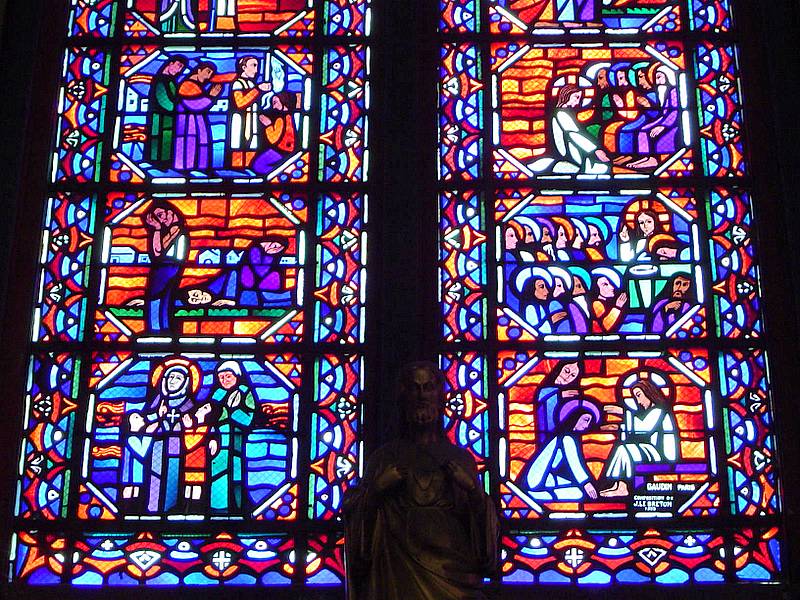

A

questo tempio manca però l'elemento essenziale

di ogni cattedrale gotica: tutte le vetrate

originali sono andate praticamente perdute,

fatta eccezione per alcuni frammenti del XIV

secolo, eccessivamente restaurati ma comunque

preziosi per testimoniare l'impoverimento che

questa arte subì nei cent'anni trascorsi dalla

meraviglia di Chartres.

L’apparato

iconografico della Cattedrale rivela, però,

anche altri aspetti, che sono un po’ più

estranei al contesto cristiano e vanno invece a

"pescare" in tematiche un po’ più

pagane. Ne è testimonianza, ad esempio, il

ciclo di affreschi dedicato alla Sibille

(realizzato nel 1506), le profetesse delle

religioni più antiche che vaticinavano ispirate

dagli dei. Le loro rappresentazioni, molto

vivaci e colorate, si trovano nel sito

dell’antica Cappella di Saint-Éloi (1243),

dedicata al Vescovo di Noyon del XIII sec.

La

Cattedrale di Amiens va famosa per ospitare al

suo interno un’importante reliquia, il cranio

di San Giovanni Battista. Si tratta, a

dire il vero, di uno

dei crani del Battista, perché ad esempio molti

sostengono che il vero cranio sia quello

conservato nella chiesa di San Silvestro in

Capite, a Roma, arrivato nella Capitale italiana

durante il pontificato di Innocenzo II

(1130-1143). La

Cattedrale di Amiens va famosa per ospitare al

suo interno un’importante reliquia, il cranio

di San Giovanni Battista. Si tratta, a

dire il vero, di uno

dei crani del Battista, perché ad esempio molti

sostengono che il vero cranio sia quello

conservato nella chiesa di San Silvestro in

Capite, a Roma, arrivato nella Capitale italiana

durante il pontificato di Innocenzo II

(1130-1143).

Il

cranio francese, invece, si dice sia stato

portato dal canonico Walon de Sarton, di ritorno

da Costantinopoli al termine della IV Crociata,

ed offerto al vescovo Richard de Gerberoy. Esso

è stato posto nel Tesoro della Cattedrale nel

17 Dicembre 1206 e da allora è stato venerato

da re, principi e schiere di pellegrini che

hanno visitato la Cattedrale.

Il re Carlo VI nel

1385 offrì un reliquario d’oro per la sua

conservazione, di cui l’attuale è una copia

realizzata nel 1876.

Esso

si trova nella navata sinistra della cattedrale,

e davanti ad esso, negli stalli del coro, si

estende un prezioso lavoro di sculture e

formelle, suddivise in due sezioni, che

raccontano in ogni dettaglio la vita di San

Giovanni Battista, la storia della sua

decollazione e quella del ritrovamento del

cranio e con il susseguente arrivo in Francia.

|

DIMENSIONI

lunghezza

esterna:

145 metri

lunghezza

interna:

133,50 metri

larghezza della navata, tra i

pilastri:

12,15 metri

larghezza della navata, al

centro dei pilastri:

14,60 metri

larghezza delle banchine, tra

i pilastri:

6,07 metri

lunghezza

esterna del transetto:

70 metri

lunghezza

interna del transetto:

62 metri

altezza della navata, sotto la

chiave di volta:

42,30 metri

superficie

coperta:

7.700 m²

volume: circa

200.000 m³

(il doppio di Notre-Dame a Parigi)

|

|

|