|

Situata

sulla collina di Saint-Eutrope, non lontano dal

fiume Aigues, a dominare una vasta pianura che

si estende fino al Rodano, quella che oggi è la

città di Orange fu fondata da una popolazione

di origine celtica.

Nel

II e nel I secolo a.C. fu capitale della

confederazione della tribù gallica dei Cavari

che dominava la regione da Valence ad Arles.

Ebbe nome di Aurosia (dal nome di un dio

celtico delle acque) quindi di Aurasio o Aurasium.

L'insediamento celtico era localizzato sulla

collina di Sant'Eutropia, che domina la città

odierna, presso il Rodano e il suo affluente

Aygues (Meyne). La confederazione commerciava

con i marsigliesi e con i Romani. A causa della

minaccia determinata dalle invasioni dei Cimbri

e dei Teutoni, provenienti da nord, un

accampamento militare romano fu creato sulla

stessa collina di Sant'Eutropia, per controllare

la via costituita dalla valle del Rodano.

La

colonia romana, con il nome di Colonia Iulia

Firma Secundanorum Aurasio fu fondata da

Ottaviano nel 36-35 a.C., avendo ottenuto il

territorio da assegnare ai coloni dalla tribù

dei Tricastini. La colonia fu occupata da

veterani della Legio II Gallica e si ebbe

un'ulteriore deduzione di coloni all'epoca di

Vespasiano, che fece redigere nel 77 d.C. un

catasto inciso su marmo (les Cadastres),

attualmente conservato al Museo Municipale. Vi

passava la strada costruita da Agrippa tra Arles

e Lione; un'altra strada romana conduceva a

Vaison. La cinta muraria circondava

un'estensione di circa 70 ettari e comprendeva

gran parte della collina di Sant'Eutropia,

estendendosi verso nord per circa un chilometro.

La città appartenne alla provincia romana della

Gallia Narbonense.

All'epoca

delle invasioni fu saccheggiata dagli Alamanni e

dai Visigoti (nel 412). Nel IV secolo divenne

sede episcopale e vi si tennero due sinodi: il

primo nel 441 si svolse nella ecclesia

justinianesis e fu presieduto dal vescovo

Sant'Ilario di Arles; nel 529 un secondo sinodo

fu tenuto nella città contro l'eresia

pelagiana.

Nel

793 la città fu liberata dai Saraceni ad opera

di Guglielmo au Cornet, compagno di Carlo

Magno, che divenne il primo conte di Orange.

Abdicò per entrare in monastero

(St-Guilhem-le-Désert). Il suo successore,

conte Raimbaud II, partecipò alla prima

crociata nel 1096. Nel

793 la città fu liberata dai Saraceni ad opera

di Guglielmo au Cornet, compagno di Carlo

Magno, che divenne il primo conte di Orange.

Abdicò per entrare in monastero

(St-Guilhem-le-Désert). Il suo successore,

conte Raimbaud II, partecipò alla prima

crociata nel 1096.

Passò

quindi nel 1150 ai signori di Baux, che avevano

formato uno stato feudale semi-indipendente

nell'ambito del Sacro Romano Impero, staccandosi

dal regno di Arles dopo il 1033.

Nel

1163 l'imperatore Federico I Barbarossa elevò

Orange al rango di principato e nel 1184 vi si

iniziò a battere moneta. Nel 1208 vi fu

consacrata la cattedrale di Notre-Dame de

Nazareth e nel 1365 vi fu creata un'università:

Nel 1348 la popolazione venne quasi dimezzata

dall'epidemia di peste nera.

Nel

1393 il principato passò alla casata di Châlon

e nel 1431 vi fu istituito un parlamento. Nel

1530 alla morte di Filiberto di Châlon, che non

lasciava eredi, il principato passò al nipote

Renato di Nassau, la cui casata aveva ampi

possedimenti in Germania e nei Paesi Bassi. Si

creò il principato di Orange-Nassau e la casata

prese il nome di casa d'Orange.

Guglielmo

I di Nassau, detto il Taciturno, principe di

Orange, divenne nel 1544 Stathouder di

Olanda e combatté contro la Spagna rivendicando

l'indipendenza per i Paesi Bassi, che sono

tuttora governati dalla casa di Orange-Nassau.

Nel 1584 Guglielmo I fu assassinato a Delft.

Durante

le Guerre di Religione la città era stata dalla

parte dei protestanti e subì le conseguenze del

conflitto. Nel 1571 durante un massacro durato

11 giorni (Notre-Dame la Massacreuse)

furono uccisi 140 ugonotti.

Il

figlio di Guglielmo I, Maurizio di Nassau,

divenuto principe d'Orange dopo la morte del

fratello maggiore nel 1618, continuò la lotta

per l'indipendenza olandese. Nel 1665 divenne

principe di Orange Guglielmo III, che divenne re

di Inghilterra nel 1689. Alla sua morte nel 1702

il principato di Orange passò a Francesco Luigi

della casata dei Borbone-Conti, ma l'anno

seguente Luigi XIV se ne impadronì, decretando

l'espulsione dei protestanti. Nel 1713 con la

pace di Utrecht il principato fu annesso alla

Francia, ma fu restituito nel 1718 a Luigi

Armando di Bornone-Conti, fino al 1731, quando

entrò definitivamente a far parte del regno di

Francia e venne annesso alla provincia del

Delfinato.

Nel

1757 i fratelli Wetter vi aprirono una fabbrica

di tessuti di cotone stampato detti

"indiani".

Con

la Rivoluzione francese la città fu inserita

prima nel dipartimento del Drôme, poi in quello

delle Bocche del Rodano e infine nella Vaucluse

(1793.

Nel

1824 si iniziarono sotto la direzione

dell'architetto Auguste Caristie i restauri del

teatro, dove a partire dal 1869 si iniziò a

tenere il festival musicale delle fêtes

romaines divenuto poi delle Chorégies.

A partire dal 1850 fu restaurato anche l'arco di

Orange.

Nel

1924 la città subì una grande alluvione, nella

quale le acque raggiunsero tra 1.50 e 2 m

di altezza nel centro cittadino.

Arco

di Orange

L'arco

di Orange è un arco romano degli

inizi del I

secolo d.C., situato a Orange,

nel dipartimento francese di Vaucluse.

L'arco,

a tre fornici,

segnava l'ingresso della città romana di Arausio (oggi

Orange) dal lato nord e scavalcava una delle vie

costruite in Gallia da Agrippa,

che dalla capitale provinciale di Lugdunum (Lione)

conduceva al Mediterraneo e

quindi verso Roma.

L'arco

venne probabilmente eretto negli anni 20-25 d.C.

per commemorare le vittorie di Germanico,

morto nell'anno 19.

L'arco fu in seguito ridedicato a Tiberio nel 26-27 d.C.

e in tale occasione fu aggiunta la dedica.

In

epoca medievale fu fortificato e inserito in un

bastione avanzato di difesa della città. Fu

restaurato negli anni

1820 dall'architetto Auguste Caristie,

che lo liberò dai contrafforti utilizzati per

la sua fortificazione e dalle strutture che gli

erano state addossate e rimpiazzò le parti

mancanti o troppo danneggiate. Un restauro e

pulitura dell'arco si è concluso nel 2009. In

epoca medievale fu fortificato e inserito in un

bastione avanzato di difesa della città. Fu

restaurato negli anni

1820 dall'architetto Auguste Caristie,

che lo liberò dai contrafforti utilizzati per

la sua fortificazione e dalle strutture che gli

erano state addossate e rimpiazzò le parti

mancanti o troppo danneggiate. Un restauro e

pulitura dell'arco si è concluso nel 2009.

L'arco

è edificato in opera

quadrata di blocchi di pietra

locale. Misura 19,57 m di larghezza e 8,40 m di

profondità e raggiunge un'altezza di 19,21 m.

Sui

lati maggiori fra i fornici e agli angoli sono

presenti semicolonne corinzie rialzate

su pinti che sorreggono la trabeazione principale

sui quattro lati. Al di sopra di questa si trova

un doppio attico, che sporge nella parte

centrale, dove lo spazio dell'attico inferiore

è occupato da un frontone.

L'attico superiore era destinato a fungere da

basamento per delle statue monumentali oggi

scomparse. I lati corti dell'arco sono decorati

con quattro semicolonne (comprese quelle

angolari) che sorreggono la trabeazione e un

frontone con arco centrale, che occupa lo spazio

dell'attico inferiore.

Su

molte delle superfici libere dell'arco sono

presenti rilievi.

Sulla

facciata principale gli spazi sopra i fornici

minori e sotto la trabeazione sono decorati da

rilievi con cumuli di armi, tra le quali alcuni

scudi presentano iscrizioni con nomi,

interpretati come i nomi degli scultori, ovvero

come nomi di famosi fabbricanti. Sempre in

corrispondenza dei fornici laterali, l'attico

inferiore è decorato con pannelli raffiguranti

delle spoglie navali, come prue di navi, ancore,

tridenti.

Il

fregio della trabeazione principale mostra sui

quattro lati del monumento un fregio con

combattimenti tra Galli e Romani,

rappresentati come una serie di duelli. I Galli

dai lunghi capelli combattono nudi e armati di

scudi, mentre i Romani indossano la tunica e

talvolta la corazza. I personaggi sono di

fattura grossolana, con mani e piedi

sproporzionati.

Nella

parte centrale dell'attico superiore, che doveva

sorreggere un grande gruppo scultoreo equestre,

si trovano dei pannelli con scene di battaglia,

alla quale partecipava la II

legione Gallica, riconoscibile dal suo

emblema con il capricorno, presente sullo scudo

di un ufficiale. Intorno al rilievo, privo di

incorniciatura, i blocchi della muratura

presentano numerosi fori disposti

irregolarmente, che dovevano servire a fissare

elementi decorativi in bronzo oggi

scomparsi.

Tra

le colonne dei lati corti sono presenti

altorilievi con trofei, ai piedi dei quali sono

mostrati due prigionieri barbari incatenati. Gli

altorilievi sul lato ovest sono in gran parte

frutto della ricostruzione ottocentesca.

Sui

lati lunghi dell'arco la fascia inferiore

dell'architrave della trabeazione principale

recava un'iscrizione con lettere in bronzo,

applicate per mezzo di grappe di cui restano

visibili i fori, in particolare sul lato nord.

Dallo

studio delle cavità per grappe fu proposta nel 1862 da

Pierre Herbert una prima lettura

dell'iscrizione:

IMP

CAIO I CÆ AVGVSTI DUVI I FIL ÆGYPT TRP XI

COMAT TRIBVT GERMANIA VICTA

COH XXXIII VOLVNT COLONIA ARAUS I SECVNDAN HVNC

ARC DED PVBLICE

"Imp(eratori)

Caio I(ulio) Cæ(sari) Augusto divi I(ulii)

fil(io) Ægypt(o) Tr(ibunicia) P(otestate) XI

comat(a) tribut(aria) Germania victa

Coh(ors) XXXIII volunt(ariorum) (et) colonia

Araus(io) I(iulia) Secundan(orum) hunc arc(um)

ded(icavit) publice"

All'imperatore

Gaio Giulio Cesare Augusto, figlio del divo

Giulio, che ha esercitato per l'XI volta la

potestà tribunizia, la XXXIII coorte dei

volontari e la colonia di Arausio Giulia dei

Secundani, in ricordo dell'Egitto, della Gallia

comata sottoposta a tributo e della Germania

vinta, dedica a nome di tutti quest'arco.

Secondo

Pierre Herbert l'iscrizione avrebbe dunque

indicato chiaramente l'erezione dell'arco nel 12

a.C.. La città è indicata come una colonia

romana fondata dai veterani della

legione cesariana. Le vittorie a cui

l'iscrizione si riferisce sarebbero la battaglia

di Azio nel 31

a.C. (Egitto) e le vittorie di Druso sui Germani nel

12 a.C.

In

seguito a studi più recenti la lettura

dell'iscrzione della trabeazione principale è

stata modificata:

TI

CAESAR DIVI AVGUSTI F DIVI IVLI NEPOTI AVGVSTO

PONTIFICI MAXI

POTESTATE XXVIII IMPERATORI IIX COS IIII

RESTITVIT R P COLONIAE (ovvero alla fine RESTITVTORI

COLONIAE)

"Ti(berio)

Caesar(i), divi Augusti f(ilio), divi Iuli

nepoti Augusto, pontifici max(imo)

(tribunicia) potestate XXVIII, imperatori IIX,

co(n)suli IIII restituit R(es) p(ublica)

coloniae (ovvero restitutori

coloniae)"

A

Tiberio Cesare, figlio del divo Augusto, nipote

del divo Giulio, Augusto, pontefice massimo, che

ha esercitato per la XVIII volta la potestà

tribunicia, imperatore per l'ottava volta,

console per la quarta volta restituì la colonia (ovvero restitutore

della colonia)

La

datazione appare essere spostata al 26 -27 d.C.,

in occasione di una restituzione di terre da

parte di Tiberio o per una strana

"restituzione" dell'arco a questo

imperatore. L'iscrizione sarebbe stata collocata

in epoca successiva alla prima costruzione

dell'arco, su una zona non normalmente destinata

a quest'uso. L'arco sarebbe stato iniziato

intorno al 20 e completato intorno al 25 e

inizialmente sarebbe stato dedicato a Germanico,

figlio adottivo di Tiberio e comandante della II

legione, morto nel 19.

Teatro

romano

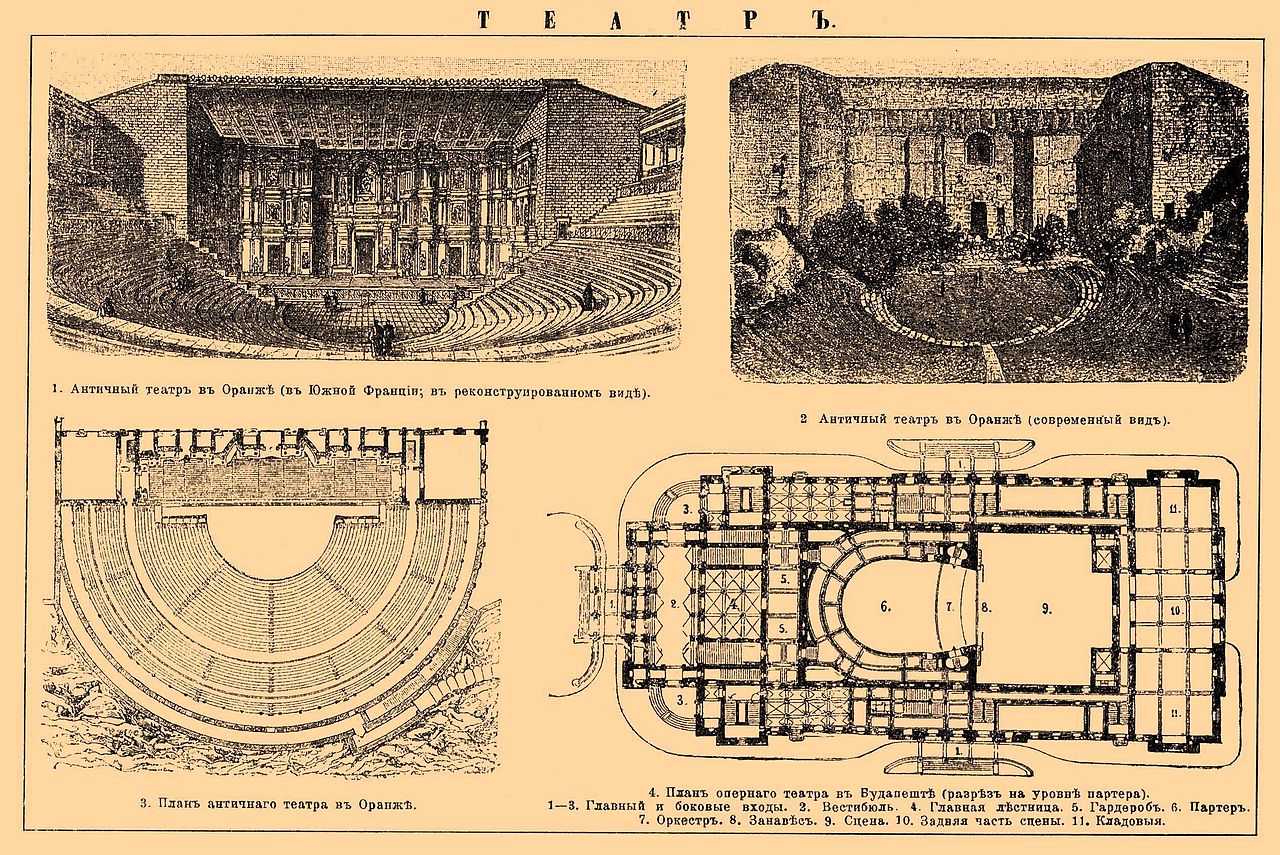

Edificato

in epoca augustea, tra il I sec. a.c. e il I

sec. d.c., deve la sua fama all'ottima

conservazione della scena e del muro

retrostante, che raggiunge un'altezza di 37 m e

una lunghezza di 103 m.

La

decorazione della scena e le statue appartengono

ad un rifacimento dell'epoca di Antonino Pio. I

blocchi sporgenti in cima al muro, sulla

facciata esterna, erano utilizzati per fissare

il velario che proteggeva gli spettatori dal

sole.

Questo teatro, ornato da

statue, poteva ospitare 9000 spettatori divisi

in tre ordini e ha una scena chiusa da un

imponente e suggestivo muro alto

38 metri

e lungo 103, che ne costituisce anche la

facciata rivolta verso l’esterno. Dato che il

pubblico provinciale non era quello della

raffinata Roma, per lungo tempo esso ospitò

spettacoli di carattere popolare, dalle comiche

fabulae atellanae ai giochi di acrobati e di

mimi, fino alle commedie di Plauto.

La

sua acustica notevole, dovuta alla conservazione

della scena, consente di adoperarlo tuttora per

il festival musicale delle Chorégies.

La

ricostruzione nel disegno dell'architetto

francese August Caristie ricostruisce la

bellezza e la grandezza del gigantesco teatro

costruito durante il regno di Augusto nel I

secolo a.c. dai veterani della II Legione di

Giulio Cesare, a dimostrare quanto fossero

eclettici i famosi legionari.

Poi,

nel IV secolo d.C, con il declino dell'impero e

il diffondersi del cristianesimo, l'interesse

per gli spettacoli scemò e nel 391 il vescovo

di Arausio, che deplorava il teatro come

un'empietà pagana, ne ordinò la chiusura. Con

l'arrivo dei barbari, quel luogo deputato agli

svaghi venne trasformato in un deposito di armi

e, nel corso dei secoli, addossate all'imponente

facciata crebbero povere e disordinate

abitazioni di legno.

Ormai

fatiscente, il teatro sopravvisse alla guerra

tra le truppe di Luigi XIV contro Guglielmo III

di Nassau: il Re Sole, che aveva ordinato di

radere al suolo la fortezza del principe

ribelle, decise di risparmiare quello che

considerava "il più bel muro del

reame". Fu nel 1860, grazie allo scrittore

Prosper Mérimée - allora direttore dei

Monuments Historiques di Francia - che

iniziarono i lavori di restauro. Ormai

fatiscente, il teatro sopravvisse alla guerra

tra le truppe di Luigi XIV contro Guglielmo III

di Nassau: il Re Sole, che aveva ordinato di

radere al suolo la fortezza del principe

ribelle, decise di risparmiare quello che

considerava "il più bel muro del

reame". Fu nel 1860, grazie allo scrittore

Prosper Mérimée - allora direttore dei

Monuments Historiques di Francia - che

iniziarono i lavori di restauro.

Il

teatro, che venne restaurato dall'architetto

Caristie, figlio di italiani, è uno dei teatri

romani meglio conservati al mondo. Oggi il teatro di Orange

ospita un festival estivo e il suo palcoscenico

è tornato a vivere, calcato da attori di

prestigio internazionale, come ai tempi d'oro

dell'antica Roma. Soltanto una volta - in

quell'abbandono durato più di un millennio - un

grande "attore" vi aveva fatto la sua

fugace comparsa: si trattava di Napoleone. Una

notte, in viaggio verso Parigi dopo la fuga

dall'esilio sull'isola d'Elba, chiese al suo

cocchiere di fermarsi a Orange. Entrò, da solo,

nel teatro. E su quel palcoscenico magnifico e

spettrale assaporò l’idea di quello che

sarebbe stato il suo ultimo ed effimero trionfo.

Dal

2018, il Teatro offre ai visitatori un tour

virtuale: un dispositivo in realtà virtuale

permette di immergersi in una ricostruzione

digitale del monumento come sarebbe stato nel 36

a.c.. Al momento della fondazione della città

di Arausio dai Romani. Un film immersivo

proiettato sullo schermo di un casco di realtà

virtuale è proposto sul sito dal responsabile

del sito, Culturespaces.

|