|

Siti

Archeologici

Il

parco archeologico dell'area Griso-Laboccetta - L'area

sacra al momento più rilevante è quella nel fondo Griso-Laboccetta,

situata al centro della città.

Scavata

dalla fine del XIX secolo, l'area Griso-Laboccetta ha restituito tra i

pezzi archeologici più celebri esposti al Museo Nazionale della Magna

Grecia di Reggio. Già nel VI secolo a.C. è accertata la

presenza di un santuario molto importante dedicato a Demetra in questo

sito fuori dalle mura. Verso la metà del IV secolo a.C. l'area viene

integrata entro il nuovo circuito allargato delle mura cittadine. Da questo

momento l'area è occupata da edilizia privata fino al periodo romano.

L'area

monumentale costituisce un settore di una più vasta area urbana, raffigurata

sotto nella planimetria catastale di fine Ottocento, che fu oggetto di scavi a

partire da quell'epoca ed ha restituito numerosi resti fittili che hanno portato

all'identificazione della stessa come santuario dedicato alle divinità ctonie.

Furono rinvenute numerose terrecotte architettoniche che rivestivano le

strutture degli edifici di culto, nonché grandi quantità di coroplastica e

vasi frammentari che costituivano gli ex voto, dedicati alle

dee Demetra e Persefone, il cui culto era molto praticato in età

greca arcaica e classica.

I resti murari individuano le fondazioni di strutture

murarie in ciottoli il cui alzato in mattone crudo è ormai perduto. le

strutture corrispondono ad edifici sorti nel santuario tra il V ed

il IV secolo a.C. e agli edifici di carattere residenziale che si

impiantarono sullo stesso sito dopo l'abbandono del santuario in età

ellenistica e romana (III - II secolo a.C.) I resti murari individuano le fondazioni di strutture

murarie in ciottoli il cui alzato in mattone crudo è ormai perduto. le

strutture corrispondono ad edifici sorti nel santuario tra il V ed

il IV secolo a.C. e agli edifici di carattere residenziale che si

impiantarono sullo stesso sito dopo l'abbandono del santuario in età

ellenistica e romana (III - II secolo a.C.)

Agli

inizi dello scavo iniziato alla fine del XIX secolo è stato rinvenuto

un tratto del temenos, il muro di cinta dell'area sacra. Le numerose

decorazioni architettoniche rinvenute nello scavo hanno dunque permesso di

ipotizzare la presenza, oltre che di un tempio di notevoli dimensioni, anche di

una serie di strutture annesse e di un tempietto con cella e pronao databile alla metà del VI secolo a.C.

Alla

fase di maggiore splendore del santuario segue una fase di ricostruzione, datata

nel secondo quarto del V secolo, come può essere dedotto dal rinvenimento

di materiale architettonico relativo a quel periodo.

Durante

le varie campagne di scavo è stato recuperato molto materiale tra cui è molto

interessante un frammento di fregio architettonico in terracotta policroma,

detta "lastra Griso-Laboccetta" databile all'ultimo quarto

del VI secolo a.C. Non è stato ancora possibile stabilire la

destinazione del pezzo in cui sono ritratte due figure femminili danzanti,

modellate senza l'uso di matrice.

Santuario

del palazzo della Prefettura - Un'area

sacra scoperta nel 1913 da Paolo

Orsi, durante i lavori per la costruzione del palazzo della Prefettura, ha

portato alla luce le fondazioni (stereobate)

di un tempio, databile alla prima metà del V

secolo a.C. grazie all'identificazione di due tegole riutilizzate nella

costruzione di un edificio termale romano.

In

base agli elementi noti si è ipotizzato che potesse trattarsi del tempio

ad Apollo.

L'Athenaion

sul lungomare - I

resti di un Athenaion (tempio dedicato alla dea Atena)

sorgono sotto un Bar del lungomare,

nell'isolato compreso tra via XXIV Maggio, corso Vittorio Emanuele

III, corso Garibaldi e via San Paolo. Si possono vedere due

colonne entrando nelle caverne sotto il bar.

Necropoli

- Tutt'intorno all'area

dell'antica città greco-romana sono state trovate numerose necropoli che hanno

portato alla luce una gran quantità di reperti custoditi al Museo

Nazionale. Tra queste le più importanti sono quella di Santa

Caterina, quella ritrovata durante i lavori per l'edificazione del Museo

stesso, quella in via Demetrio Tripepi, e quella recentemente scoperta di San

Giorgio Extra che sta portando alla luce tombe sia ellenistiche e sia

romane. Le tombe, essendo poste in una zona alluvionale, sono state ritrovate

sotto un grande strato di interro che rende la profondità di giacitura a circa

sei metri. Questa scoperta è destinata a cambiare la topografia dell'antica

necropoli poiché i suoi confini meridionali arriverebbero fino al torrente

Calopinace, zona molto più a sud rispetto al confine precedente che è

fissato con il luogo dove attualmente insiste la villa

comunale.

La

necropoli sotto il Museo - Una

tomba della necropoli presente nei sotterranei del Museo, è stata spostata sul

lungomare, accanto al chiosco di un rinomato gelataio, è una tomba a camera del

periodo greco, il manufatto, trovato durante gli scavi per le fondazioni

di Palazzo

Piacentini, fu spostato dal sito originario e posto come ornamento tra il

Lungomare Italo Falcomatà e il Corso Vittorio Emanuele III, usato fino a pochi

anni fa come basamento per il monumento a Ibico reggino,

adesso spostato in altra sede.

Le

necropoli di Santa Caterina - La

necropoli romana-greca di Santa Caterina fu scoperta nel marzo del 1883 durante

gli scavi condotti dal locale Museo Civico. La vasta necropoli si estendeva per

oltre quattrocento metri e le sue tombe si trovavano a diversa profondità,

anche oltre i sette metri dell'antico piano di campagna. Esse erano di diverso

tipo: a cappuccina, a cassa, a fossa. Il corredo funerario rinvenuto fu scarso.

Fu trovata anche un'urna fittile con cremato.

Da

questa necropoli proviene anche il titolo sepolcrale di Cresimene, vissuto

nel III-IV sec.d.C., che si conserva nel Museo

Nazionale di Reggio Calabria.

Nel 1886 fu

ritrovata un'altra urna cineraria contenente ossa combuste e vasetti fittili.

La

tomba ellenistica - I

greci ed i romani situavano le loro necropoli lungo le vie d'accesso alle città,

facendo a gara per realizzare le sepolture più belle. Secondo alcuni studiosi,

molto probabilmente, una zona adibita a sepoltura doveva trovarsi al centro

della città moderna ed esattamente nell'area dell'attuale Piazza Italia. La

tomba ellenistica fu ritrovata durante gli scavi per la costruzione del Museo

Nazionale, in seguito fu spostata sulla via Marina, come ornamento alla stele di

Ibico. La tomba, del tipo a camera voltata, è realizzata con mattoni legati con

calce e rivestita in origine da intonaco bianco, ormai degradato. Lo scheletro

poggiava sopra un battuto di malta ed il suo corredo funerario era costituito da

sei unguentari fusiformi, una pisside con coperchio, una ciotola con orlo

dipinto con vernice nera e frammenti di uno strigile bronzeo appesi ad un

anello. All'esterno di essa furono ritrovati sei piccoli capitelli in terracotta

policromi, utilizzati per decorare i letti funebri in legno, appartenuti,

probabilmente, ad altre tombe già distrutte.

L'area

archeologica di Piazza Italia - Con gli interventi di restauro e

ristrutturazine eseguiti all'inizio del nuovo millennio in Piazza Vittorio Emanuele II (nota

come Piazza Italia) è venuto alla luce un importante sito archeologico. In

particolare le ripetute campagne di scavo effettuate tra il 2000 ed

il 2004, che

hanno interessato l'area sud orientale della piazza, hanno portato alla luce un

sito di notevole interesse storico a testimonianza che la zona è da sempre al

centro delle attività commerciali della città, riconoscibile attraverso la

sovrapposizione in sei metri di ben undici fasi di edificazione, dal VII

secolo a.C. fino ai primi del XIX

secolo d.C.

Alcuni

ipotizzano si tratti dell'Agorà in

epoca greca e poi del Foro in

epoca romana, ma lo stato attuale degli scavi non consente ancora di esserne

certi.

Nello strato

più basso, quello più antico di epoca

greca arcaica, sono stati rinvenuti alcuni frammenti di ceramica e murature

di ciottoli, organizzate secondo un impianto ortogonale, che coincide con il

soprastante tracciato di epoca

romana. A questa seconda fase, si fanno risalire quattro vani rettangolari,

i cui muri sono caratterizzati da una doppia fase costruttiva, coincidente con

la sovrapposizione di materiali diversi, e forse legata ai dissesti subiti a

causa del terremoto che devastò la città intorno alla metà del IV

secolo d.C.

La terza fase

di bizantina risale

ai secoli VI-X,

ed è riconoscibile nella presenza di alcuni vani adibiti ad attività

commerciali, con pozzi e cisterne, all'interno dei quali sono state ritrovate

monete che testimoniano l'importanza di Reggio nell'ambito del commercio

marittimo dell'Impero

Romano d'Oriente.

Al XII

secolo, in epoca

normanna, appartiene probabilmente un muro lungo circa 12 metri che delimita

un edificio, suddiviso in ambienti più piccoli, sede di attività artigianali,

legate alla lavorazione del bronzo. A conferma della vitalità economica e

commerciale dell'area nell'Alto

Medioevo, sono stati ritrovati numerosi reperti: monete bronzee (alcune con

indicazioni arabe), ceramiche invetriate di provenienza siculo-magrebina, vetri,

metalli e perfino un tarì d'oro (moneta araba diffusa in Sicilia).

Il XIV

secolo, in epoca

angioina, è identificabile in una serie di edifici articolati nell'ambito

di uno stesso isolato, che mantengono per lo più lo stesso andamento del

sottostante impianto di epoca greca. Anche in questo caso, sono presenti molti

vani adibiti a magazzino, delimitati da murature realizzate in materiale povero

di provenienza locale.

La destinazione

del sito come luogo pubblico, e quindi piazza, risale al XIX

secolo: delimitata da canali di scolo delle acque, probabilmente ospitava

delle vasche con fontane. È stata inoltre ritrovata l'originaria fondazione del

basamento che dal 1828 ospitava

la statua di Ferdinando

I di Borbone, poi sostituita con l'attuale monumento che rappresenta

l'Italia, dedicato a Vittorio

Emanuele II, e dal quale la piazza prende il nome.

Durante la

campagna di scavi preliminare è stato trovato, nella stratificazione più

profonda, un grosso muro posto di traverso che si pensa possa appartenere ad un

grande tempio. Al momento non si hanno molte altre informazioni poiché tale

muro si estende ben oltre l'area degli scavi. Inoltre lo scandaglio ha rivelato

che a circa 4 metri di profondità vi è una massa metallica di circa 2 metri di

lunghezza che molto probabilmente è una statua, il che concorderebbe con

l'ipotesi del tempio.

L'Acropoli

- Secondo i resti della più antica cinta muraria che si

trova a monte del centro della città, la collina del Salvatore costituiva molto

probabilmente l'acropoli di

Reggio. Allora come oggi infatti la zona sopraelevata comprendente la colline

degli Angeli del Trabocchetto rappresentava il primo nucleo della città durante

la fase arcaica.

Molto probabilmente la cinta

della palaiapolis (la palèpoli che era l'arcaica città

fondata nell'VIII

secolo a.C. dai calcidesi)

aveva, come angolo inferiore delle mura che discendevano dall'acropoli,

proprio l'area dell'attuale castello. Nel periodo ellenistico, con

l'allargamento della città verso il mare, le mura che nella polis d'epoca

classica piegavano verso nord, scendevano ora fino al porto; il sito

archeologico delle "Mura greche" sul lungomare mostra

infatti l'angolo della

cinta.

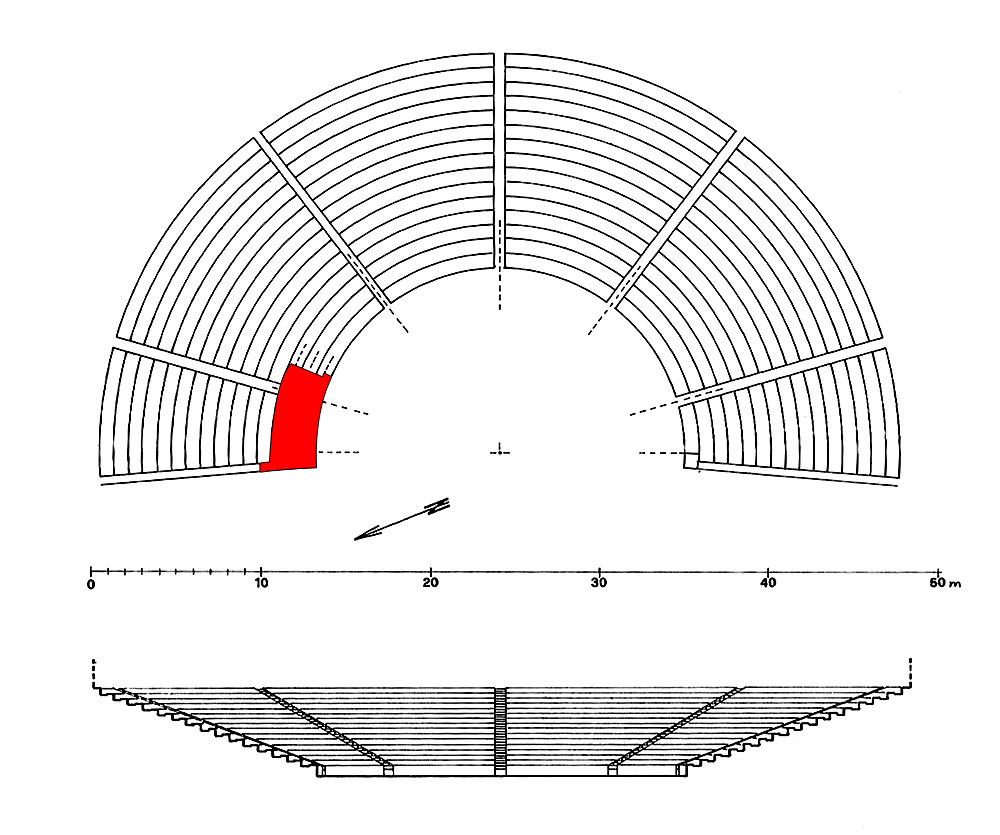

Bouleuterion

- I resti di un antico edificio d'epoca greca identificati

come il Bouleuterion o

l'Odéon di Reggio

Calabria, si trovano nell'isolato delimitato da via del

Torrione, via Demetrio Tripepi, via XXIV Maggio e via San

Paolo, nel centro storico della città. Bouleuterion

- I resti di un antico edificio d'epoca greca identificati

come il Bouleuterion o

l'Odéon di Reggio

Calabria, si trovano nell'isolato delimitato da via del

Torrione, via Demetrio Tripepi, via XXIV Maggio e via San

Paolo, nel centro storico della città.

Dell'edificio oggi rimane un tratto del koilon, che si

trova nel seminterrato di una palazzina di proprietà della Soprintendenza

Archeologica della Calabria.

Realizzato

con blocchi calcarei squadrati in maniera regolare ed accurata (non essendo

semplice reperire giacimenti di marmorei in zona), il

Bouleuterion/Ekklesiasterion/Odéion integro presentava probabilmente un koilon

con una gradinata che arrivava all'incirca ad una quindicina di ordini. La

costruzione semicircolare aveva una capacità di circa 1.600 posti a sedere e

l'orchestra doveva avere probabilmente un diametro di circa 22 m.

Oltre che per spettacoli musicali e di danza è

probabile che fosse utilizzato per le assemblee e per le prove degli spettacoli

che si tenevano nel teatro, il cui sito non è ancora stato identificato.

Il rudere rivide la luce nel 1921,

in occasione dei lavori che interessavano la zona per la costruzione di alcune

palazzine, ad una profondità di 7 m emersero i resti dell'edificio,

identificati dal grande archeologo Paolo

Orsi, come risalenti al IV

secolo a.C.

Oggi del teatro restano soltanto avanzi del

koilon, che si apriva verso ovest con vista sul mare. Il koilon è costruito a

ridosso di un'altura della città di Rhegion, all'interno della seconda cinta

muraria (realizzata nel IV

secolo a.C.); il suo aspetto si può ricostruire dall'unica kerkis che è

conservata.

Il koilon abbraccia l'orchestra con un semicerchio il

cui diametro interno è di 21,90 m (pari a 73 piedi); la coda (non calcolando il

blocco di testata) è invece di 2,70 m (pari a 9 piedi). Nella ricostruzione, il

koilon è dunque suddiviso in 7 Kerkides da 6 scalette intermedie.

Il banco in pietra è del tipo posto a sedere vero e

proprio, e posto per i piedi del retrostante spettatore. I sedili, di cui

restano due ordini, hanno un lieve risalto di 0.05 rispetto alla pedata

retrostante. Le parodoi si trovano probabilmente lungo gli analemmata frontali.

L'Orchestra ha una forma semicircolare, del diametro di 21.90 m. Per quanto

riguarda i particolari architettonici, sono stati rinvenuti frammenti di tre bei

capitelli fittili di ordine ionico.

Il sito fu inizialmente identificato da Paolo

Orsi come l'Odèon della

città - edificio simile ad un teatro di modeste dimensioni dedicato a esercizi

di canto, rappresentazioni musicali e concorsi di poesia e musica - mentre oggi

va consolidandosi la teoria che si tratti dei resti del Bouleuterion o

l'Ekklesiasterion,

l'edificio per le riunioni dell'assemblea popolare, dunque non è improbabile

che proprio qui sia avvenuta l'assemblea voluta da Timoleonte e

dagli strateghi rhegini nel 344

a.C.

Pur

parlando di riunione dell'assemblea, né Diodoro,

né Plutarco nominano

espressamente l'Ekklesiasterion.

Dunque potrebbe anche pensarsi che l'assemblea popolare di Reggio si riunisse,

per esempio, in un teatro, così come è attestato per diverse città. Tuttavia

gli altri dati forniti dalle fonti esaminate sono tali da escludere questa

ipotesi. Infatti Plutarco dice

chiaramente che gli strateghi reggini "riunirono l'assemblea e

chiusero le porte". Le porte di cui si tratta sono quelle dell'edificio

dove il popolo era stato convocato: la loro chiusura ne impediva l'uscita. Tale

dato è fondamentale per identificare la tipologia architettonica dell'ambiente

dove si riuniva l'assemblea popolare, un ambiente non liberamente accessibile,

come un teatro, ma chiuso e forse coperto. Pur

parlando di riunione dell'assemblea, né Diodoro,

né Plutarco nominano

espressamente l'Ekklesiasterion.

Dunque potrebbe anche pensarsi che l'assemblea popolare di Reggio si riunisse,

per esempio, in un teatro, così come è attestato per diverse città. Tuttavia

gli altri dati forniti dalle fonti esaminate sono tali da escludere questa

ipotesi. Infatti Plutarco dice

chiaramente che gli strateghi reggini "riunirono l'assemblea e

chiusero le porte". Le porte di cui si tratta sono quelle dell'edificio

dove il popolo era stato convocato: la loro chiusura ne impediva l'uscita. Tale

dato è fondamentale per identificare la tipologia architettonica dell'ambiente

dove si riuniva l'assemblea popolare, un ambiente non liberamente accessibile,

come un teatro, ma chiuso e forse coperto.

Da esso inoltre non poteva scorgersi il mare, dato che

tutto l'inganno ordito da Timoleonte e

dagli strateghi reggini presuppone l'impossibilità dei cartaginesi, che si

trovano in assemblea, di accorgersi che la flotta corinzia stava salpando.

Sappiamo anche che il luogo di riunione era situato non nella parte bassa della

città, prossima al mare, ma nella parte collinare, dato che Plutarco ci informa

che Timoleonte, fuggendo dall'assemblea, "discese verso il mare".

Esso inoltre doveva avere una rispettabile capienza. infatti le fonti

riferiscono concordemente che vi si riuniva l'assemblea e Plutarco parla

di "moltitudine riunita" e

di "folla" mentre Diodoro precisa che l'assemblea

era "plenaria". Infine entrambi ci informano che l'edificio era

dotato di una tribuna per gli oratori, attorno alla

quale si affollano i reggini per creare confusione e consentire a Timoleonte di

dileguarsi inosservato.

Il Theatron

- Secondo le testimonianze storiche (non ultima quella

riportata dal poeta reggino Diego

Vitrioli), l'area oggi occupata dal Parco della Rotonda (sito che combacia

perfettamente con la tipologia architettonica) sotto il Santuario

di San Paolo, era il Teatro di Reggio in epoca greca (e romana).

Le

terme romane - Da scavi effettuati durante la sistemazione del

lungomare successiva al terremoto

del 1908, sono venuti alla luce i ruderi di uno degli otto impianti termali

presenti probabilmente nei primi secoli d.C., periodo in cui Regium prosperava

come municipium romano. Data la dimensione delle vasche e degli ambienti, le

terme potrebbero essere state piuttosto dei "bagni", stabilimenti

gestiti da privati, anche se una parte del perimetro appare continuare al di

sotto della strada esistente e potrebbe avere contenuto altri ambienti di

servizio, quali biblioteche o palestre come spesso si rinviene in altri siti in

Europa.

La stanza-ambiente centrale, che è decorata con un

suggestivo mosaico ad elementi geometrici in tessere bianche e nere, funge da

collegamento tra gli altri ambienti. A questo ambiente centrale si perviene da

diversi ingressi, che fanno ipotizzare come l'ingresso principale delle terme

potesse essere dal lato mare, come dal lato superiore, in direzione della vicina

attività commerciale del porto o dell'area del foro localizzata nelle vicinanze

di palazzo San Giorgio.

Da notare, come sempre mantenuta nell'ingegnosità della

progettazione termale romana, la perfetta orientazione degli ambienti: la vasca

per le immersioni fredde (frigidarium)

a nord, la vasca per le immersioni calde (calidarium)

a ovest, per sfruttare tutta la durata del calore solare.

Il frigidarium si riconosce, oltre che per la posizione,

per il rivestimento della vasca in opus signinum (intonaco

impermeabile usato come rivestimento per le opere contenenti acqua, costituito

da una miscela di calce e tegole frantumate che conferiscono il colore rosato) e

per l'assenza del fondo riscaldato e dei tubuli per il riscaldamento della

vasca. Al contrario il calidarium, visibile dalla strada (l'accesso all'interno

del sito non risulta attualmente possibile), mostra in maniera evidente tutto

intorno la disposizione dei tubuli di terracotta, gli elementi verticali

addossati alla parete per la circolazione dell'aria calda proveniente dalla

fornace. Tutto attorno alla vasca, come in altri siti in Europa (ad esempio le

terme di Welwyn, UK)

è posto un muretto dove gli ospiti dei bagni potevano sedersi, visto che il

bagno consisteva in una semplice immersioneo in una natatio, come in una

moderna piscina.

Molto interessante è lo scarico della vasca sul fondo,

che consentiva di drenarla per la pulizia e manutenzione, comunicante con un

canale generale di scarico, e reso possibile dal pavimento sopraelevato sulle

"pilae", di cui una è visibile dal foro quadrato dello scarico

stesso. Un'altra pila ben visibile è posta ad un angolo (nord) dell'ambiente

contiguo, probabilmente il tepidarium,

destinato a riscaldare il corpo, ma senza una vasca per immersione. Le pilae nel

sito di Reggio sono costituite da dischi sovrapposti di terracotta, mentre in

altri luoghi in Europa vari altri materiali vengono usati, secondo le

disponibilità del posto.

La fornace, una galleria in mattoni in cui veniva

bruciato il combustibile, dovrebbe essere quella visibile dalla strada

superiore, anche se la volta in mattoni è per lo più mancante. Il sistema di

riscaldamento, denominato hypocaustum,

tipicamente usato nei bagni dell'epoca romana dei primi secoli, è costituito

dalla fornace, dove il materiale bruciato continuamente riscaldava l'acqua in un

bacino metallico collocato al di sopra, e poi comunicante con la vasca del calidarium.

Allo stesso tempo l'aria calda veniva convogliata al di sotto dei pavimenti

sopraelevati ed entrava nei tubuli di terracotta al di sotto degli intonaci

delle pareti del caldarium e tepidarium per riscaldare gli ambienti, venendo poi

espulsa da camini all'esterno.

Le terme dovevano essere alimentate o da un pozzo

locale, ma anche verosimilmente da un acquedotto, vista la vicinanza con il

porto antico e con l'area del foro, anche se non risulta evidente la presenza di

un canale o di una cisterna di raccolta.

Riferimento per informazioni sulla tecnica costruttiva

dei bagni romani ed esempi visibili nel Regno Unito: Tony Rook (2002) Roman

Baths in Britain, Shire Publications, Haverfordwest, Pembrokeshire, Uk.

Mura della città greca

- A testimonianza della vastità della città greca

rimangono oggi alcuni tratti della cinta muraria sopravvissuti agli eventi

storici. Ne esiste ancora un tratto sul lungomare,

uno sulla Collina degli Angeli, ed uno sulla collina del Trabocchetto.

La Soprintendenza archeologica della Calabria ha

ipotizzato che le mura in mattoni crudi siano di epoca del tiranno Anassila (V

secolo a.C.), mentre quelle in mattoni cotti siano da attribuirsi al

tiranno Dionisio

II (a Reggio dal 356

a.C., e scacciato poi nel 351

a.C.), altri studiosi pensano invece che i tratti di mura giunti fino ad

oggi siano tutti della parte finale del IV

secolo a.C.

Mura del parco archeologico

sul lungomare - Il sito più noto riguardo alle mura reggine è quello

denominato "Mura Greche" che sorge sul Lungomare

Falcomatà nei pressi di Palazzo

Zani. Questo tratto di mura risalirebbe al IV

secolo a.C. e farebbe parte della rifortificazione operata da Dionisio

II, la città infatti era stata conquistata dal padre Dionisio

I, che vi si stabilì facendo costruire una grande villa collocata tra la

cinta più interna a monte e la nuova più esterna a mare.

Il sito è costituito da due file parallele di grossi

blocchi di arenaria tenera ed è di particolare interesse, poiché si tratta del

punto in cui le mura occidentali deviano verso oriente e chiudendo dunque a sud

la cinta reggina.

Mura della collina degli

Angeli - Le mura sulla collina degli Angeli, costruite

in mattoni crudi - cioè con del fango misto a paglia lasciato seccare

al sole - sono conservate per un tratto lungo una decina di metri. Dal lato Est,

al di fuori della città antica, la parte visibile non supera i 3 metri, mentre

dal lato interno il muro si presenta in realtà molto più imponente.

Nel tratto conservato sono stati ritrovati:

un'inscrizione in caratteri greci, ma probabilmente in

lingua osca;

un'edicola votiva rappresentante una Vittoria

alata, con legenda TRIS NIKA, tre volte vittoria. Si ipotizza che l'edicola

votiva ricordi un assalto alle mura da parte di Pirro o

più probabilmente di Annibale,

respinto dai Reggini.

Mura del parco archeologico

Trabocchetto - Le mura furono rinvenute casualmente nel 1980 mentre

si stavano eseguendo alcuni lavori edilizi. Il tratto ritrovato corrisponde al

punto più alto raggiunto dalla cinta muraria, circa 114 m s.l.m.,

dominando l'intero centro cittadino, e risulta perfettamente allineato con i

resti murari ritrovati in località "Collina degli Angeli".

In questo tratto è evidente la sovrapposizione di due

fasi successive di costruzione della cinta muraria:

la prima, edificata a mattoni crudi, risale alla fine

del V secolo a.C.

la seconda, costruita mediante la divisione della

cortina muraria precedente, che viene riusata come riempimento di una doppia

cortina di blocchi isodomi in arenaria,

risale alla metà del IV secolo a.C.

Sono visibili anche i fori di palo dell'impalcatura

utilizzata per la costruzione del muro in blocchi e la fondazione di una torre a

sezione quadrata di arenaria.

Gli scavi archeologici, inoltre, documentano la presenza

di fosse di spoglio della cortina in blocchi, scavate in epoca romana per

recuperare materiale da costruzione; viene così spiegata la totale assenza del

rivestimento in blocchi dall'estremità del muro sul lato nord-est. Come sulle

mura presenti sul lungomare,

molti dei blocchi in arenaria mostrano contrassegni di clava, successivamente

levigati dal passare del tempo.

Scavi di Piazza Garibaldi

- Alla fine di Aprile 2016, proprio mentre veniva riaperto

il museo

archeologico, è stata ritrovata una tomba romana risalente al I secolo d.C.

in seguito ai primi scavi per la creazione di un parcheggio sotterraneo

nell'angolo Nord-Est di Piazza

Garibaldi. I lavori della Soprintendenza per i Beni Archeologici sono ancora

in una fase iniziale. Durante i primi scavi sono state ritrovate anche diverse

anfore, piatti e monete ricollegabili in vario modo all'epoca del ritrovamento

principale della tomba.

Il 9 maggio 2016, in seguito ad un nuovo saggio nella

zona antistante la stazione centrale, è stato ritrovato un basamento

presumibilmente ricollegabile all'età del primo reperto.

Pag.

1   Pag.

3

Pag.

3

|