|

Cattedrale

di Maria Santissima Assunta in Cielo

Il Duomo

di Reggio (nome completo: Basilica Cattedrale Metropolitana di Maria

Santissima Assunta in Cielo), dedicato a Maria Santissima Assunta, è il più

grande edificio religioso della Calabria, e sorge nel centro storico della

città, dove mostra il suo prospetto principale sull'ampia Piazza del

Duomo.

Le

origini della Cattedrale di Reggio sono da ricondurre agli inizi del II

millennio quando, con l'invasione normanna dell'Italia

meridionale, Reggio subì un processo di "latinizzazione" e

progressivo abbandono del culto greco-bizantino di cui era il centro. Nel 1061 infatti

giunsero in città i Normanni di Roberto il Guiscardo che,

scacciati i Bizantini e creato in Reggio il Ducato di Calabria,

lasciarono alla popolazione di etnia greca l'antica cattedrale (chiamata

"La Cattolica"), per ordinare la costruzione di una nuova cattedrale

che fosse sotto l'ordinamento del Papa di Roma, cui erano legati i Normanni. Le

origini della Cattedrale di Reggio sono da ricondurre agli inizi del II

millennio quando, con l'invasione normanna dell'Italia

meridionale, Reggio subì un processo di "latinizzazione" e

progressivo abbandono del culto greco-bizantino di cui era il centro. Nel 1061 infatti

giunsero in città i Normanni di Roberto il Guiscardo che,

scacciati i Bizantini e creato in Reggio il Ducato di Calabria,

lasciarono alla popolazione di etnia greca l'antica cattedrale (chiamata

"La Cattolica"), per ordinare la costruzione di una nuova cattedrale

che fosse sotto l'ordinamento del Papa di Roma, cui erano legati i Normanni.

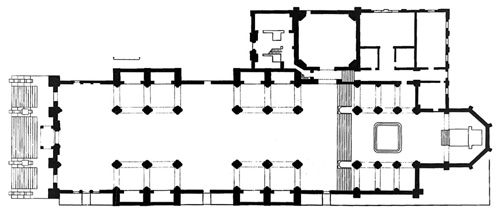

Dunque

la cattedrale originaria era probabilmente un edificio gotico a cinque navate.

Secondo alcuni studiosi questo tempio presentava analogie sensibili e perfette

con la Cattedrale di Cefalù nella forma, nella pianta e nelle

dimensioni.

Comunque

informazioni documentate sulla cattedrale reggina risalgono agli anni 1453 e

1477, quando l'arcivescovo Antonio De Ricci fece aggiungere alla chiesa un

campanile, fino ad allora probabilmente assente.

Durante

il XVI secolo, come molti edifici della città, la chiesa venne

saccheggiata e incendiata dalle incursioni dei turchi per ben due

volte: dopo l'incendio del 1574 fu ricostruita e riconsacrata dall'arcivescovo

Gaspare Ricciullo del Fosso nel 1580 e, dopo il nuovo incendio del 1594, subì

diversi interventi di restauro tra i quali uno ad opera dell'arcivescovo

Annibale D'Afflitto nel 1599, uno dell'arcivescovo Gaspare Creales nel 1665;

infine il tempio fu ancora abbellito e restaurato dall'arcivescovo Ybañez, il

quale terminati i lavori nell'anno 1682, faceva porre una grande lapide

commemorativa nella quale sono elencati i privilegi dell'arcivescovado reggino

sia nel campo civile sia in quello religioso. Questa lapide si può leggere

entrando nella Basilica sulla destra:

|

(LA)

«D.O.M.

/ ALMÆ VIRGINI MATRI AD ÆTHERA ASSUMPTÆ / RHEGINA ECCLESIA / MAGNÆ

OLIM GRECIÆ METROPOLIS PROVINCIARUM MATER ET CAPUT / AB PAULO APOSTOLO

/ ANNO LVIII FUNDATA / EIUSQ. DISCIP. MARTIRI STEPHANO I RHEGIN.

ANTISTTI COMMISSA / IN SPIRITUALIBUS / ARCHIEPISCOPUS RHEGINUS PROVINCIÆ

CALABRIÆ ULTRA ET ULTRA METROPOLITANUS / YOPPULI ARCHIMANDRITA ABBAS

S.DIONUSII DECEM PRÆEST CATHEDRALIBUS ECCLESIIS CASSANENSIS CATACENSIS

CROTONENSIS HIERACENSIS / NEOCASTRENSIS NICOTERENSIS OPPIDENSIS

SQUILLACENSIS TROPIENSIS / IN TEMPORALIBUS / EST AD REGIAM CATUOLICAM PRÆSENTATIONEM

REGIÆQUE MAIESTATIS CONSILIARIUS / COMES CIVITATIS BOVÆ AC RURIS

ADRICI BARO OPPIDI CASTELLACII CUM JURISDICTIONE / MERI ET MIXTI IMPERII

AB IMPERAT. HENRICO IV AN.NO / 1199 CONCESS. ET FEDERICO II AN. 1223

CONFIRMATA D.F. MARTINUS YBAÑEZ ET VILLANUEVA HISPANUS / ORD. SS.

TRINITATIS REDEMPTOR S. AC GNLIS INQUISITIONIS HISPANIAR. QUALIFICATOR /

COMPLUTENSIS SCHOLÆ S. THEOLOG. DOCTOR AC CATHEDRATICUS PRIMARI. EX

EPISCOP. GAETANO ARCHIEPS RHEGINORUM TOTAM HANC ECCLESIAM VETUSTATE PENE

COLLAPSAM ET DEFORMEM INTERIUS / EXTERIUSQ. REPARAVIT ET AD PRÆSENTEM

FORMAM DEO MISERANTE REDUXT AN.D.NI 1682» |

(IT)

«A

Dio Ottimo Massimo. All'Alma Vergine Madre Assunta al Cielo la Chiesa

reggina metropoli della Magna Grecia di un tempo, madre e capo delle

province, fondata nell'anno 58 dall'apostolo Paolo, affidata al suo

discepolo martire Stefano, I vescovo dei Reggini, per la cura dei beni

spirituali Arcivescovo reggino della Calabria Ulteriore e metropolita

della stessa, Archimandrita di Ioppolo, Abate di S. Dionigi, è a capo

di dieci Chiese Cattedrali, i cui vescovi sono suffraganei, quello di

Bova, di Cassano, di Catanzaro, di Crotone, di Gerace, di Nicastro, di

Nicotera, di Oppido, di Squillace, di Tropea; per la cura dei beni

temporali, è alla presentazione del Re cattolico e Consigliere della

regia Maestà, Conte della città di Bova e della campagna di Africo,

barone di Oppido di Castellace con giurisdizione di pura e mista

sovranità, per concessione data dall'imperatore Federico II nell'anno

1223, Martino Ybañez del Villanueva, spagnola dell'Ordine della SS.

Trinità, avvocato e qualificatore della Santa e Generale Inquisizione

Spagnola, dottore e primo cattedratico della scuola complutense di Sacra

Teologia, dall'episcopato di gaeta arcivescovo di Reggio, con la

misericordia di Dio restaurò all'interno e all'esterno e riportò allo

stato presente tutta questa Chiesa, deforme e quasi crollata per la

vetustà. Nell'anno del Signore 1682.» |

Nel

1741 monsignor Polou fece riedificare un nuovo tempio in stile tardo

barocco, in un periodo in cui si cominciava a risentire delle influenze neoclassiche tipiche

del vicino barocco siciliano, con una struttura a croce latina e a tre

navate, ubicata accanto all'attuale via Castello e che si inoltrava

verso il corso Garibaldi (da est a ovest).

Pochi decenni

dopo la cattedrale venne danneggiata dal terremoto del 1783. Dopo il sisma

l'ing. Giovan Battista Mori fece eseguire ulteriori interventi di

restauro, e la chiesa fu riconsacrata da mons. Capobianco, portata a termine da

mons. Cernicola, abbellita da mons. Converti, con quasi tre restauri ogni due

secoli.

La facciata

recava l'iscrizione di San Paolo in latino: «CIRCUMLECENTES

DEVENIMUS RHEGIUM» («Costeggiando,

giungemmo a Reggio»)

Un nuovo evento

catastrofico, quale fu il terremoto del 1908, provocò notevoli danni,

perciò ne conseguì la decisione di ricostruire integralmente l'edificio

religioso, adeguandosi al nuovo piano di ricostruzione della città redatto

dall'ing. De Nava. Così nel 1913 l'arcivescovo Rinaldo Rousset decise di

riedificare la Cattedrale di Reggio affidando l'incarico al padre carmelitano

Carmelo Umberto Angiolini che, prevedendo l'uso di nuovi materiali e

accorgimenti tecnici antisismici, progettò il nuovo edificio nel 1917

definendolo di stile neo-romanico.

Alcune

modifiche al progetto furono apportate dall'ing. Mariano Francescone, e i lavori

furono eseguiti dalla ditta Chini e terminarono agli inizi del 1928 per

consentire la celebrazione del Congresso Eucaristico Calabrese. La

cattedrale quindi fu riconsacrata il 2 settembre 1928 dall'arcivescovo Carmelo

Pujia.

Il 21 giugno

1978 con bolla pontificia, la cattedrale di Reggio venne elevata alla

dignità di Basilica minore.

La Cattedrale

di Reggio ripropone un'architettura dallo stile eclettico-liberty (largamente

diffuso in città durante l'ultima ricostruzione) che tende a reinterpretare

l'arte medievale romanica e gotica, fondendo elegantemente alcuni

elementi di entrambi gli stili.

Il prospetto

principale è diviso in tre parti con quattro torri traforate di forma

ottagonale sormontate da croci. La parte centrale della facciata presenta una

trifora sormontata da un rosone racchiusi da una cornice decorata a motivi

floreali.

Sulla

scalinata che conduce all'ampia e imponente facciata, sopraelevata insieme

all'edificio rispetto alla prospiciente piazza, sorgono le sontuose statue di San

Paolo, che secondo la leggenda convertì i reggini al cristianesimo, e di Santo

Stefano di Nicea, primo vescovo della città. Le statue furono scolpite nel 1928

da Francesco Jerace e collocate sul sagrato nel 1934. Jerace è

inoltre autore del monumentale pergamo che si trova all'interno.

|

DIVO

PAULO TARSENSI

QUI PRIMUM RHEGINIS JULIENSIBUS CHRISTUM NUNTIAVIT

RHEGINI JULIENSES

ANNO MCMXXXIV

AB HOMINUM GENERE REDEMPTIO

A Paolo di Tarso, servo di Dio che per la prima volta annunciò Cristo

ai Reggini Giuliensi. Nell'anno 1934, dal popolo redento. |

DIVO

STEPHANO NICÆNO

PRIMO RHEGINORUM JULIENSIUM PONTIFICI

RHEGINI JULIENSES

HOMINUM GENERE REDEMPTO

ANNO MCMXXXIV

AB HOMINUM GENERE REDEMPTIO

A Stefano di Nicea, servo di Dio, primo Vescovo dei Reggini Giuliensi.

Nell'anno 1934, dal popolo redento.

|

All'ingresso

si trovano i tre portali in bronzo:

-

il portale centrale, di Luigi Venturini, fu inaugurato in occasione del XXI

congresso eucaristico nazionale del 1988 svoltosi a Reggio. Dedicato alla

titolare della cattedrale, Maria SS. Assunta, illustra le scene di vita della

Madonna.

-

la porta d'ingresso di sinistra, di Biagio Poidomani, illustra episodi che

narrano la storia della devozione di Reggio alla Madonna della

Consolazione.

-

la porta d'ingresso di destra, di Nunzio Bibbò, è dedicata a San

Paolo e raffigura episodi dell'apostolato di Paolo di Tarso cui si legano

le origini della chiesa reggina.

Accanto

al portale centrale, sul lato sinistro una lapide ricorda la visita di Giovanni

Paolo II a Reggio e alle chiese di Calabria del 7 ottobre 1984; mentre sul

lato destro un'altra lapide ricorda il discorso di Giovanni Paolo II del 12

giugno 1988 in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale tenutosi a Reggio.

Il

Campanile del Duomo, alto 28,15 m (43,67 m s.l.m.), fu ultimato

il 30 settembre 1931, e mantiene nella forma lo stile della Cattedrale. Ha

sostituito il campanile diroccato dal terremoto del 1908.

In

una lapide un tempo murata alla base della torre campanaria, ricuperata e

ricomposta nel 1977 (oggi collocata nella galleria auditorium San Paolo a fianco

della Cattedrale), viene ricordata la dignità dell'antico monumento costruito

nel 1453 dall'arcivescovo De Ricci, e ricostruito nel 1841 dall'arcivescovo Pietro

De Benedetto:

|

(LA)

«D.O.M.

/ DISIECTA IAM PRIDEM PERANTIQUA TORRI / QUÆ SACRIS ÆDIBUS ADDICTA /

IAM INDE A MEDIO FERME SÆCULO XV / ARCHIEP. ANTONIO DE RICCIS AUCTORE /

MIRA IN COELUM ALTITUDINE ASSURGEBAT / NOVAM HANC AB INTEGRO INSTABIUS

PRO SOLI INGENIO / HUMILIORI EXTRUENDAM FASTIGIO / ARCHIEP. PETRUS DE

BENEDICTO / AH CR MDCCCXU PRÆSULATUS SUI VI / SUO SUMPTU CURAVIT»

|

(IT)

«A

Dio Ottimo Massimo. Distrutta già da tempo l'antica torre, che era

annessa al sacro tempio, già appena dopo la metà del XV secolo, a cura

dell'arcivescovo Antonio De Ricci, si innalza verso il cielo di

un'altezza meravigliosa. Questa del tutto nuova, da costruire di minore

elevazione a motivo del suolo instabile, l'arcivescovo Pietro De

Benedetto, nell'anno del Signore 1841, VP del suo episcopato, curò a

proprie spese.» |

La prima delle

due celle campanarie si trova nel secondo ripiano, la seconda cella è nella

parte elevata:

- nella prima

cella campanaria fu posta la Campana della Conciliazione;

-in quella

superiore furono collocate: la Campana del Congresso, detta anche della

Consolazione e la Campana del Capitolo, chiamata il campanone.

Il Campanone è

la campana più grande, dopo il terremoto del 1750 l'arcivescovo Damiano Polou,

la fece rifondere ad opera del napoletano Nicola Astarita. Porta inciso lo

stemma del vescovo ed alcune figure sacre (Crocefisso, Vergine Assunta in Cielo

e San Giuseppe).

La Campana

della Consolazione fu fatta fondere nel 1926 a Gallico, dall'arcivescovo

Rousset a ricordo del Congresso Eucaristico Regionale. La Campana

della Consolazione fu fatta fondere nel 1926 a Gallico, dall'arcivescovo

Rousset a ricordo del Congresso Eucaristico Regionale.

L'interno è in stile

romanico con motivi d'ispirazione classica. Le colonne a fascio, che

delimitano le navate reggono le capriate scoperte che ricevono il peso del

tetto. Ad ogni incrocio delle travi dello stesso è dipinta una svastica,

per un totale di circa duecento croci uncinate, che nulla hanno a che vedere con

il nazismo, perché sono state dipinte nel 1928, esse simboleggiano il sole e la

luce dell'avvento del Cristo.

Il Duomo si presenta di pianta

basilicale, con tre navate divise da colonne portanti ed intersecate da

crociere che terminano con altrettante absidi separate da archi che poggiano su

pilastri. Le tre navate, interrotte da tre transetti,

terminano con abside poligonale per una lunghezza di 93 metri e una larghezza di

26 metri, e ne fanno il più vasto edificio della regione.

La navata centrale è separata dalle laterali da due

file di colonne, rivestite in marmo con base in pietra di Trani.

Lungo le navate laterali si aprono, con distanza diversa in corrispondenza dei

transetti al di sotto del presbiterio, otto cappelle contenenti opere di

notevole interesse storico-artistico.

La navata destra accoglie i sepolcri dei vescovi

seicenteschi, e quelli recenti degli ultimi vescovi del XX

secolo Aurelio Sorrentino e Giovanni Ferro, quest'ultimo deceduto nel

1992 è sepolto nella seconda cappella di destra il cui monumento sepolcrale è

opera di Michele

Di Raco.

Nella parte terminale della navata destra, ai piedi

della grande tela del XIX

secolo di Minaldi,

che raffigura la "Consacrazione di Santo

Stefano Vescovo di Reggio da parte di San

Paolo", si trova, protetto da un'urna di vetro, un tronco di colonna

che secondo la tradizione sarebbe quella del Prodigio

di San Paolo.

Nell'abside centrale l'altare è in stile romanico,

opera del XX

secolo dello scultore calabrese Concesso

Barca, con la cattedra arcivescovile in marmo, opera del XIX

secolo di Alessandro

Monteleone. Al centro sorge l'altare maggiore della basilica, opera di Antonio

Berti, decorato con un bassorilievo in bronzo.

Sulla navata di sinistra si aprono otto cappelle, tra le

quali nel transetto sorge

la "Cappella del Santissimo Sacramento", che costituisce il più

significativo monumento barocco della

città, per preziosità dei marmi policromi intarsiati a mosaico fiorentino fu

dichiarata monumento

nazionale nel XIX

secolo.

Il Duomo inoltre custodisce preziose opere d'arte come:

- le tele ottocentesche del Crestadoro e

del Minali

- un pulpito marmoreo,

opera di Francesco

Jerace, decorato con due palme in travertino. il tutto proveniente dalla vecchia

cattedrale.

Sull'altare maggiore, da settembre a novembre, viene

esposto il quadro della patrona della città, la Madonna

della Consolazione che attira il pellegrinaggio di centinaia di

migliaia di fedeli.

Dichiarata nel XIX

secolo monumento nazionale, è il più importante monumento d'arte

barocco-seicentesca dell'arcidiocesi reggina. Fu fatta erigere nel 1539

dall'arcivescovo Agostino

Gonzaga come "Cappella della Santissima Trinità", e

successivamente fu trasformata dalla Congregazione del Santissimo Sacramento -

con bolla apostolica del 1548 - in "Cappella del Santissimo

Sacramento"; a quel tempo infatti la congrega era una delle istituzioni più

fiorenti della città.

Nel 1599 fu fatta restaurare dall'arcivescovo D'Afflitto

(1594-1638), e successivamente da mons. Polou, che ne commissionò un'opera di

abbellimento iniziata nel 1640, ma nel 1642 i lavori furono interrotti. Il 14

febbraio 1655 i Rettori della Cappella del Santissimo Sacramento affidarono al

maestro scalpellino messinese Placido

Brandamonte l'opera di abbellimento della Cappella. L'opera fu

terminata nell'agosto del 1655.

La cappella fu danneggiata dal terremoto

del 1783 e da quello

del 1908, e diversamente da quanto accadde per la Cattedrale, che fu

demolita e ricostruita ex novo in un luogo differente, si ebbe il buon senso di

salvare la Cappella, che fu collocata all'estremità del transetto sinistro del

nuovo Duomo di Reggio.

I lavori compiuti per riportare la Cappella allo stato

originario durarono parecchi decenni, perché nel frattempo i bombardamenti

aerei del 1943 causarono un incendio che danneggiò gravemente la Cappella, ma

per volontà dell'arcivescovo Ferro la Cappella fu nuovamente restaurata ed

inoltre arricchita con dei quadri del pittore reggino Nunzio

Bava, quindi fu riaperta al culto il 28 dicembre 1965.

I quadri di Nunzio

Bava rappresentano episodi dell'Antico e

del Nuovo

Testamento:

- sulla destra entrando vi è "Elia Profeta che dorme

sotto un tamarindo svegliato dall'Angelo", l'opera è sormontata dalla

scritta "panem angelorum manducavit homo";

- nella lunetta in alto vi è invece "Mosè che fa

sgorgare l'acqua dalla roccia";

- in basso a sinistra il dipinto rappresenta la scena dei

"discepoli di Emmaus", con la scritta "caro mea vere est

cibus";

- sopra invece vi si trova la scena della

"moltiplicazione dei pani e dei pesci".

La cappella, che nella cattedrale originaria era situata

nell'abside, è a pianta quasi quadrata e le pareti sono totalmente rivestite di

intarsi marmorei policromi.

Le pareti della cappella sono decorate con intarsi a

mosaico fiorentino del XVIII

secolo, mentre i soggetti floreali e animali sono realizzati con marmi

teneri colorati e smalti di Venezia.

Negli angoli, in otto nicchie, sono inserite le statue

rappresentanti i santi apostoli Pietro e Paolo, i quattro Evangelisti, ed i due

dottori eucaristici San Tommaso e San Bonaventura, tutte in marmo bianco, opere

di Francesco Jerace e Concesso Barca.

Sull'altare maggiore fanno spicco le quattro colonne in

pregiatissimo porfido nero con venature gialle, ed il quadro di Domenico

Marolì da Messina,

olio su tela del 1665 raffigurante il "Sacrificio di Melchisedeck".

Al di sopra dell'altare maggiore c'è una piccola

vetrata decorata con i simboli eucaristici.

Il primo organo dell'attuale cattedrale di Reggio

Calabria fu costruito nel 1930 dalla ditta

Balbiani: era a due tastiere con pedaliera e fu rimosso nel 1968 e collocato

nella chiesa

di San Giorgio al Corso. Al suo posto fu costruito un nuovo strumento più

grande, di Fratelli

Ruffatti, con tre tastiere e pedaliera per un totale di 3252 canne. Fra il

2001 e il 2008, poi, venne ampliato e restaurato dalla ditta

Michelotto che, fra le altre cose, ha sostituito la consolle Ruffatti

con una nuova di sua costruzione ed ha realizzato il corpo d'eco, corrispondente

alla quarta tastiera, davanti al corpo principale.

L'organo è a trasmissione

elettronica-computerizzata. La sua consolle, mobile indipendente, si trova a

pavimento nel transetto e ha quattro tastiere di 61 note ed una pedaliera di 32.

L'organo dispone di 4805 canne e 13 campane

tubolari, suddivise fra i 73 registri, di cui 51 reali e 22 in prolungamento

e trasmissione.

Il museo

diocesano di Reggio Calabria, presso la Cattedrale, raccoglie pregevoli

oggetti e arredi sacri. Fra questi un bacolo d'argento

e smaltato del XIV sec., un calice e

una pisside d'oro massiccio donati da Pio

XI in occasione del Congresso Eucaristico Regionale Calabrese del 1928

e un ostensorio d'oro

di Francesco

Jerace.

Pag.

4   Pag.

6

Pag.

6

|