|

Betlemme

è una città della Cisgiordania, capitale del Governatorato di Betlemme

dell'Autorità Nazionale Palestinese, ed è famosa soprattutto perché i

Vangeli e la tradizione cristiana la indicano quale luogo di nascita di

Gesù Cristo; per questo motivo vi sorge la Basilica della Natività.

Secondo la Bibbia, a Betlemme nacque anche Davide, secondo re di

Israele; essa è quindi menzionata da Luca evangelista come "la

città di Davide".

Nella

storia antica, Betlemme è indicata in una tavoletta cuneiforme trovata

in Egitto e appartenente all'archivio del faraone Akhenaton: si parla

della città di Bit Lahmu, nel territorio di Gerusalemme. E’

molto probabile che il nome originario della città derivi dal termine Lahmo,

nome della divinità caldea della natura e della fertilità, termine

adottato e cambiato dai popoli cananei con Lahama.

Se

si da credito a questa ipotesi la traduzione del nome Beit el-Laham

potrebbe essere "Casa di Lahami", cosa possibile vista la

particolare caratteristica di questa terra molto feconda e ricca di

acque. Inoltre nell'Antico Testamento la città è chiamata con il nome Beth

Lechem, “Casa del Pane”, e anche Efrata, nome derivato dalla

tribù che viveva in questi luoghi, che letteralmente significa

"Fruttifera".

Anche

i nomi più moderni rimandano all'idea di un luogo di fertilità e

abbondanza. In arabo Beit Lahm significa "Casa della

carne", per la grande quantità di greggi di pecore e capre, una

delle attività più importanti della zona. Mentre in erbaico Beit-Lehem

significa "la casa del pane", tema che introduce

all’immagine di Gesù come pane venuto del cielo. Anche

i nomi più moderni rimandano all'idea di un luogo di fertilità e

abbondanza. In arabo Beit Lahm significa "Casa della

carne", per la grande quantità di greggi di pecore e capre, una

delle attività più importanti della zona. Mentre in erbaico Beit-Lehem

significa "la casa del pane", tema che introduce

all’immagine di Gesù come pane venuto del cielo.

Nell'Antico

Testamento la città è ricordata quale capoluogo e insediamento della

tribù del re Davide, stabilitasi in queste terre dal 1200 a.C. e quale

luogo della sepoltura di Rachele, moglie del patriarca Giacobbe. Tra

queste memorie bibliche s’inserisce la storia di secoli di guerre e

spartizioni di territori che caratterizzano le vicissitudini di questo

territorio.

Nel

586 l'esercito caldeo di Nabucodonosor, dopo aver occupato la Giudea,

deportò il popolo ebraico a Babilonia, dove visse cinquant'anni di

esilio.

Finito

questo periodo il re persiano Ciro II permise agli ebrei di rimpatriare:

da questo momento la città di Betlemme tornò ad essere popolata.

La

Palestina divenne terra di conquista subendo una serie di successive

occupazioni: presa da Alessandro Magno nel 333 a.C. venne sottomessa al

regno dei Tolomei tra il 301 e il 198 a.C. e poi al governo dei

Seleucidi di Antiochia. Tra 167 e 164 a.C., dopo le persecuzioni dei

giudei e lo scoppio dell'insurrezione antisiriana dei Maccabei, ebbe

inizio la dinastia degli Asmonei che regnò su tutti i territori,

compresa la città di Betlemme, per circa 30 anni, fino all'arrivo delle

truppe romane.

Il

periodo romano - I territori della Palestina, conquistati

definitivamente da Pompeo nel 63 a.C. rientrano, all'epoca delle vicende

della vita di Gesù Cristo, sotto il dominio romano. Tutti i territori

conquistati dai romani erano divisi in varie tetrarchie. Tra queste, la

città di Betlemme era sottomessa al potere del re Erode I il Grande,

che nel 30 ca. fece costruire nei pressi della città un

palazzo-fortezza chiamato Herodion.

L'evento

della Nascita di Gesù segna quest'epoca. Nel 6 d.C. con la deposizione

dell'etnarca Archelao, la Giudea venne incorporata nella provincia

imperiale della Siria e amministrata dai procuratori residenti a Cesarea

Marittima.

Fortunatamente

Betlemme fu risparmiata dalla reazione di Tito contro i giudei avversi

al potere di Roma, rivolte che portarono alla distruzione di Gerusalemme

nel 70 d.C.

Betlemme

divenne presto luogo di culto per i primi cristiani dove veneravano la

grotta in cui era nato il Messia. Dopo la prima rivolta contro Roma

soppressa nel sangue si acuirono le tensioni, che divennero sempre più

forti, sfociando nella seconda Guerra giudaica, repressa sotto il

dominio dell'imperatore Adriano.

Quest'ultimo

decise di far costruire a Betlemme un tempio pagano dedicato al dio

Adone sopra la Grotta della Natività; il luogo venerato dai primi

cristiani fu interrato e distrutto in ogni segno di venerazione, come già

era avvenuto sopra il Santo Sepolcro di Gerusalemme.

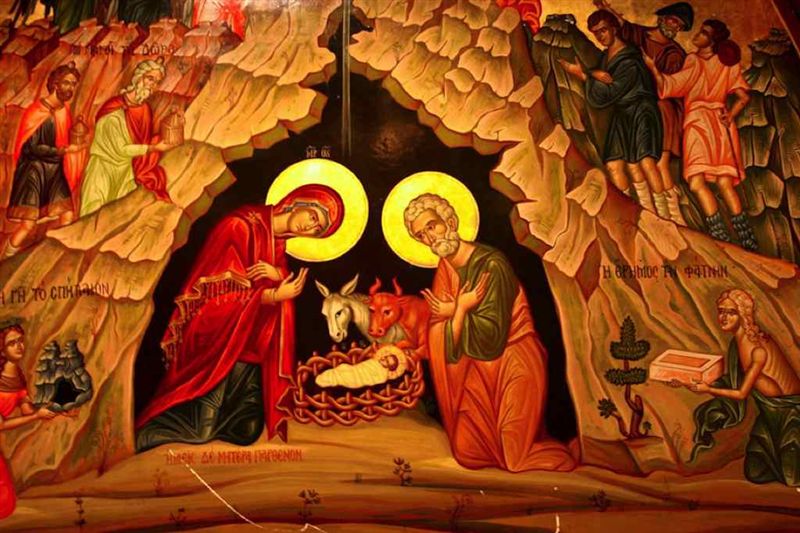

La

grotta doveva presentarsi allo stato naturale, come descriverà poi

Girolamo nelle sue testimonianze. Restò sempre vivo il ricordo del

luogo esatto della nascita di Gesù, come ci testimonia Origene nei suoi

scritti. A causa delle forti repressioni molti cristiani lasciarono la

cittadina in mano ai pagani che continuarono il loro culto.

Il

periodo romano-bizantino - Dopo l'editto di Costantino del 313 d.C.

venne proclamata la libertà di culto e iniziò un periodo di rinascita

per tutti i luoghi santi. Con il concilio di Nicea e grazie alla forte

volontà della regina Elena, dopo opportuni scavi, iniziò la fabbrica

della basilica della Natività che ridava dignità al Luogo della

nascita del Messia. Il cantiere si concluse nel 333 d.C., come ricorda

il pellegrino Anonimo da Bordeaux. Betlemme divenne fin da subito un

importante centro religioso.

Con

l'arrivo di S. Girolamo nel 384 le grotte della Natività divennero polo

di una nuova esperienza monastica. Girolamo contribuì alla storia della

Chiesa con la trascrizione in latino della bibbia su richiesta di Papa

Damasco, opera conosciuta come "La Vulgata"

Un’altra

figura di rilievo per lo sviluppo del monachesimo sia maschile che

femminile fu la patrizia romana Paola che, insieme alla figlia

Eustochio, giunse a Betlemme nel 386 e destinò molto del suo patrimonio

all'erezione di due monasteri nelle prossimità dei luoghi della Natività

di Gesù. Nel 420 dopo la morte di Girolamo la vita monastica a Betlemme

non proseguì; inoltre la città venne conquistata dai Samaritani di

Naplus che, dopo le rivolte contro l'imperatore di Bisanzio dal 521-528,

saccheggiarono le chiese e i monasteri, attaccando duramente i cristiani

(529).

Successivamente

i saccheggi che provocarono la distruzione della Basilica della Natività,

nel 531 l'imperatore Giustiniano, su richiesta di S. Saba, restaurò il

santuario e ricostruì la città ormai in rovina. In questa occasione fu

realizzato un mosaico sul timpano maggiore, decorato con l'immagine dei

Magi in costumi persiani, iconografia frequentemente riprodotta

soprattutto dopo la Pace costantiniana a simboleggiare la regalità del

Cristo.

Questa

particolare scena di sapore orientale tornò utile quando, con

l'invasione capeggiata da Cosroe II nel 614, la basilica fu preservata

dalla distruzione a causa della visione del mosaico, che intimorì le

armate persiane. Nel 629 l'imperatore Eraclio riconquistò i territori

palestinesi dal dominio persiano.

Il

periodo arabo-musulmano - Con

l'occupazione arabo-musulmana da parte del Califfo Omar nel 638, anche

Betlemme fu sottomessa a questo nuovo potere. Il clima di tolleranza e

convivenza tra musulmani e cristiani fu garantito dal gesto simbolico

del Califfo che, dopo l'occupazione della città, entrò a pregare nella

basilica davanti all'abside sud. Da quel momento la basilica divenne un

luogo di preghiera sia per i cristiani che per i musulmani.

In un

primo tempo convivenza e tolleranza tra le due religioni furono

osservate, ma con il susseguirsi dei diversi califfati la situazione dei

cristiani di Betlemme peggiorò notevolmente. Questo fino alle

persecuzioni del 1009 da parte del Califfo fatimida el-Hakim, che ordinò

la distruzione dei santuari di Terra Santa, preservando miracolosamente

la Natività di Betlemme.

Questo

avvenne perché il luogo aveva importanza anche per la religione

islamica, essendo luogo di nascita di Gesù, che per i musulmani è il

profeta Issa, ma anche perché la basilica ospitava una piccola moschea.

Il

periodo crociato - Con

il movimento crociato per la liberazione dei Luoghi santi cristiani

inizia un nuovo periodo nella fase della storia della Terra Santa. A

causa delle difficili condizioni vissute nei territori di Betlemme, i

cristiani chiesero aiuto a Goffredo di Buglione, di stanza ad Emmaus.

L'arrivo

dei crociati inasprì i rapporti tra musulmani e cristiani che speravano

nella liberazione della città da parte dei cavalieri. Infatti, una

centuria di cavalieri guidata da Tancredi conquistò la città che da

quel momento visse un secolo d'oro in cui s’intensificarono i rapporti

con l'Europa tramite scambi commerciali e pellegrinaggi.

I

crociati diedero anche un nuovo aspetto alla città erigendo un

monastero per i canonici Agostiniani, che oggi corrisponde al convento

francescano, ai quali fu affidato il servizio liturgico nella Basilica e

l'accoglienza dei pellegrini, mentre ai riti orientali venne concessa la

possibilità di celebrare la propria liturgia.

Il 24

dicembre 1100 Baldovino I venne incoronato primo re di Gerusalemme: da

allora la città dipese direttamente dal Patriarca di Gerusalemme e

divenne sede episcopale e centro diocesano.

Tra

il 1165-1169 per volere del vescovo Rodolfo si procedette al restauro

della basilica, con il contributo economico del re crociato Almarico I e

dell'imperatore di Costantinopoli Manuele Porfirogeneto Comneno, come

testimonia il pellegrino Focas. Questa collaborazione fu chiaro segno

dell'unità tra le chiese d'Oriente e d'Occidente. Alla sconfitta dei

crociati nel 1187 ad Hattin, in Galilea, da parte di Saladino, Salah

al-Din ibn Ayyub, seguì una nuova occupazione di Betlemme.

La

comunità latina residente in città abbandonò Betlemme, ritornandovi

solo nel 1192, quando i musulmani consentirono ai latini di riprendere

il culto attraverso il pagamento di un alto tributo.

A

seguito delle due tregue, una tra l'imperatore Federico II e il Sultano

d'Egitto e l’altra tra il re di Navarra e il sultano di Damaso,

Betlemme passò nuovamente sotto il Regno Latino di Gerusalemme tra il

1229 e il 1244. Il Regno durò poco più di un decennio perché nel 1244

l'invasione dei Carismini in Palestina destabilizzò nuovamente i

territori.

Sicuramente la fama di Betlemme, come di tutti i Luoghi santi, ebbe un

incremento anche grazie al viaggio di Francesco d'Assisi, che tra

1219-1220 si recò in oriente con altri 12 frati. Si è supposto che

Francesco si fosse recato a Betlemme, perché la tradizione ricorda il

famoso attaccamento del santo all'immagine del presepe, ma questo non è

confermato da nessuna fonte storica.

Comunque,

è certo che il frate, entrato dal porto di Acri insieme ai Crociati, si

recò in Egitto alla corte del sultano Malek al-Kamil che, colpito dalla

sua personalità, gli accordò un salvacondotto per il viaggio in

Palestina. Alcuni dei suoi compagni, già arrivati in Palestina negli

anni precedenti, si fermarono a servizio della Chiesa in quella terra.

Il

periodo mamelucco - Nel 1263 con l'invasione di Gerusalemme da parte

dei Mamelucchi d'Egitto, il sultano Baybars cacciò i cristiani da

Betlemme e abbatté le mura fortificate della città. In questo periodo

i pellegrini poterono raggiungere la città solo dopo il pagamento di un

contributi.

In

seguito, con la caduta di Acri del 1291 e la fine del Regno latino di

Gerusalemme, la Palestina rimase sotto i mamelucchi fino alla conquista

dell'Impero Ottomano.

I

francescani a Betlemme - I frati minori, giunti già in Terra Santa

agli inizi del XIII sec., si stabilirono definitivamente a Betlemme nel

1347. Questi occuparono un convento dei canonici agostiniani, esiliati

dai mamelucchi, come testimonia Fra Niccolò da Poggibonsi, che giunse

in Terra Santa proprio in quell'anno.

Il sultano donò ai Frati della corda (così ricordati nelle cronache e

nei documenti antichi) la proprietà della basilica e della Grotta della

Natività. Gli

altri riti cristiani ottennero il permesso di celebrare la loro

liturgia. Da quest'epoca in poi furono i francescani a rappresentare i

religiosi di rito latino a Betlemme come in altri Luoghi santi.

Nel 1479 si mise mano alla fabbrica per il rifacimento del tetto della

Basilica grazie all'operosità dal guardiano Giovanni Tomacelli. Il

legname fu offerto da Filippo il Buono di Borgogna e trasportato

dall'Europa con navi veneziane, mentre il piombo fu donato dal re

Edoardo IV d'Inghilterra, come testimonia fra Francesco Suriano.

Il

periodo Turco - Nel 1517 la Palestina fu annessa all'Impero Turco

ottomano e il sultano Selim I abbatté i resti delle mura di Betlemme.

La città cadde così in una lenta rovina e i cristiani oppressi e

perseguitati lasciarono man mano il paese. I diritti di possesso e

liturgici sulla basilica vennero divisi tra francescani e ortodossi,

causa di continui scontri fomentati dal governo della Sublime Porta, che

appoggiava alternativamente una o l’altra confessione, concedendo

diversi privilegi.

Nel

1690 i frati francescani riuscirono a riacquistare i loro diritti, ma

nel 1757 vi fu un nuovo e definitivo cambio di proprietà.

Tra il 1831 e il 1841 il viceré d'Egitto Muhammed Alì e il figlio

Ibrahim Pascià liberarono per un breve tempo la Palestina dal dominio

dei Turchi. Con questa occasione i cristiani rivendicarono il diritto

sulla città di Betlemme e, dopo anni di sottomissione e persecuzione,

cacciarono i musulmani e distrussero il loro quartiere nel 1834. Da

allora la maggioranza della popolazione della città resterà sempre

cristiana.

Uno

degli eventi più ricordati, che caratterizza il periodo di dispute tra

le diverse confessioni, è la sparizione della stella, posta dai latini

nel luogo esatto della nascita di Gesù. Il fatto fu commesso dai greci

ortodossi il 12 ottobre 1847 e provocò l'inasprimento dei contrasti tra

le due confessioni. Uno

degli eventi più ricordati, che caratterizza il periodo di dispute tra

le diverse confessioni, è la sparizione della stella, posta dai latini

nel luogo esatto della nascita di Gesù. Il fatto fu commesso dai greci

ortodossi il 12 ottobre 1847 e provocò l'inasprimento dei contrasti tra

le due confessioni.

A

causa di questi attriti il governo turco emanò un firmano, nel 1852,

che sanzionava i diritti di proprietà esistenti nei santuari cristiani

(Status quo), per cercare di mettere pace dopo secoli di scontri.

La Sublime Porta, per rendere grazie ai paesi europei che contribuirono

alla vittoria nella Guerra di Crimea contro la Russia, concesse ai

latini maggiori libertà. In questo periodo iniziarono a stabilirsi in

Palestina molte congregazioni religiose che si occupavano delle scuole,

degli ospedali e degli ospizi. L'arrivo di molti occidentali lasciò un

segno visibile tutt'oggi nella città.

Nel

1859 i francescani acquistarono "Siyar al-Ghanam", il Campo

dei Pastori, dove a seguito di scavi archeologici furono rinvenuti resti

di costruzioni di epoca bizantina.

Dopo la sconfitta dell'Impero Ottomano nella Prima Guerra Mondiale, nel

1922 la Palestina fu sottoposta al protettorato della Gran Bretagna su

base di accordi internazionali.

XX

secolo -

Betlemme è stata amministrata dal mandato britannico dal 1920

fino al 1948. Nell'Assemblea generale delle Nazioni unite del 1947 per

la partizione della Palestina, Betlemme è stata inclusa nell'enclave

internazionale speciale di Gerusalemme per essere amministrato dalle

Nazioni Unite.

La

Giordania ha annesso la città durante la Guerra arabo-israeliana del

1948. Molti rifugiati della zona furono catturati dalle forze israeliane

nel 1947-48; essi erano fuggiti nella zona di Betlemme, soprattutto per

stabilirsi in quello che divenne il campo profughi ufficiale di Gazanel

Dheisheh. L'afflusso di rifugiati ha significativamente trasformato la

maggioranza cristiana di Betlemme in una musulmana.

La

Giordania ha mantenuto il controllo della città fino alla Guerra dei

sei giorni nel 1967, quando fu occupato da Israele, insieme al resto

della Cisgiordania. Il 21 dicembre 1995, le truppe israeliane si

ritirarono da Betlemme, e tre giorni più tardi la città passò sotto

la completa gestione e il controllo militare dell'Autorità Nazionale

Palestinese in conformità con l'accordo ad interim sulla Cisgiordania e

la Striscia di Gaza nel 1995.

Seconda

Intifada -

Durante la Seconda Intifada, che iniziò nel 2000-01, le

infrastrutture e l'industria turistica di Betlemme furono gravemente

danneggiate. Nel 2002 le Forze di Difesa Israeliane (IDF) lanciarono

un'importante offensiva, chiamata Operazione Scudo Difensivo.

Durante

questa operazione, l'IDF assediò la Basilica della Natività, dove

circa 200 Palestinesi, incluso un gruppo di militanti, avevano cercato

riparo dall'avanzata dell'IDF nella città. L'assediò durò 39 giorni e

9 militanti e il campanaro della basilica vennero uccisi. L'attacco si

concluse con un compromesso, in base al quale 13 militanti ricercati

sarebbero stati esiliati in varie nazioni europee e in Mauritania. Il

Papa Giovanni Paolo II condannò le azioni dell'esercito israeliano,

descrivendole come "intollerabili" e il ministro degli Esteri

britannico le classificò come "totalmente inaccettabili".

La

data di nascita di Gesù - E’

ormai pensiero comune degli storici e degli studiosi che l’anno di

nascita di Gesù Cristo non sia stato correttamente calcolato. Si parla

di un errore fatto dal monaco Dionigi il piccolo che, tra V-VI sec., fu

incaricato da Roma di proseguire la compilazione della tavola

cronologica per il calcolo delle data della Pasqua, preparata al tempo

del vescovo Cirillo. Il monaco prese come punto di partenza la data

dell’incarnazione del Signore.

Lo sbaglio di Dionigi stette nel fatto che il monaco calcolò la nascita

di Gesù dopo la morte di Erode, ovvero 4 o 6 anni dopo la data in cui

sarebbe veramente avvenuta, che corrisponderebbe all'anno 748 dopo la

fondazione di Roma. Ma Giuseppe Flavio testimonia che la morte di Erode

I il Grande avvenne dopo 37 anni del suo regno e, considerando che salì

al trono nel 40 a.C., l’anno della sua morte sarebbe da far coincidere

con il 4 a.C.

Lo conferma un altro evento astronomico, che il cronista ricorda prima

della morte del monarca, e cioè quello di un’eclissi lunare che

sarebbe avvenuta tra l’11 e il 12 aprile del 4 a.C. Per cui, se la

data di morte di Erode è da assegnare al 4 a.C., Gesù non può essere

nato oltre questo anno.

Per

quanto riguarda il mese e il giorno della nascita, invece, molti aspetti

portano a una loro veridicità. L'analisi parte da due fonti: il Vangelo

di Luca e il calendario solare rinvenuto a Qumran. Luca dice che

l’Angelo Gabriele annunciò a Zaccaria che Elisabetta era incinta,

mentre “esercitava sacerdotalmente nel turno del suo ordine” (Lc 1,

8). E' stato possibile calcolare le 24 classi in cui erano divise le

famiglie sacerdotali e risalire all’ottava classe di Abia, alla quale

apparteneva il sacerdote Zaccaria. Egli svolse servizio presso il tempio

dall’8° al 14° giorno del terzo mese e dal 24° al 30° giorno

dell’ottavo mese. Quest’ultima data corrisponde alla fine di

settembre, nove mesi prima del 24 giugno, ossia della data di Nascita

del Battista.

Così,

anche l’annuncio alla Vergine Maria “nel sesto mese” (Lc 1, 28)

dal concepimento di Elisabetta, corrisponderebbe al 25 marzo. Di

conseguenza si può considerare storica anche la data di nascita di Gesù,

il 25 dicembre.

Nonostante

questo è pensiero comune che la tradizione della Chiesa abbia stabilito

la data della solennità della nascita di Gesù in corrispondenza della

festività pagana del Dies natalis solis invicti. Questa cadeva

il 21 dicembre, giorno del solstizio d’inverno. Probabilmente le due

festività furono fatte coincidere per sostituire il culto pagano e

divulgare velocemente quello cristiano. Ma è anche evidente che una

festa così centrale non poté essere stabilita solo per motivi di

sincretismo ma che doveva avere alla base delle solide radici storiche.

E’ anche vero che il passaggio dalla festività pagana a quella

cristiana fu molto facile, perché la tradizione biblica parla del

Messia come di un sole e di una luce: “verrà a visitarci dall’alto

un sole che sorge” (Lc 1, 78).

Basilica

della Natività

Percorrendo

la via della Stella, come fecero i Magi d'Oriente e a loro volta i

pellegrini, verso il Luogo santo della Natività di Gesù, in

lontananza, prima di arrivare al piazzale dell'attuale basilica, si

scorge l'incanto di un Luogo che da secoli richiama milioni di

visitatori venuti da tutto il mondo per adorarlo.

Giungendo

presso il piazzale lastricato antistante la basilica, si apre la visione

del santuario della Natività. A prima vista non è facile comprendere

la struttura architettonica del complesso basilicale, che è passato

attraverso secoli di storia e di trasformazioni. L’edificio risale al

VI sec. ed è opera degli architetti dell’imperatore bizantino

Giustiniano, che volle ricostruire la basilica del IV sec. distrutta

dopo la rivolta dei Samaritani, come è testimoniato da Eutachio,

patriarca di Alessandria nel 876.

Osservando

la facciata è possibile distinguere alcune delle parti che

costituiscono il complesso della basilica e gli edifici annessi.

L'aspetto di fortezza è la conseguenza dall'esigenza, manifestatasi nei

secoli, di rendere sicura la struttura e le abitazioni dei religiosi che

custodivano la basilica. Guardando la facciata, le mura sulla destra

recintano il monastero armeno e quello greco, mentre a sinistra si

trovano le costruzioni moderne del Casa Nova e del Convento francescano

di epoca crociata.

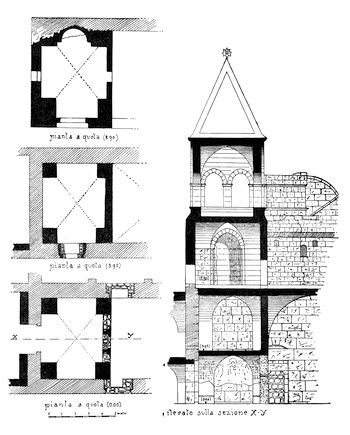

Il

piazzale - In epoca costantiniana il piazzale attuale era parte

dell’atrio della basilica e si presentava come uno spazio aperto e

ampio. Questo è stato confermato dagli scavi che hanno riportato alla

luce il perimetro della basilica del IV sec. Davanti all'ingresso sono

state ritrovate delle cisterne di cui si possono riconoscere, sul

lastricato, le bocche di apertura: vi si raccoglieva l'acqua piovana che

veniva usata per i riti e per la vita quotidiana dei monasteri.

Attualmente

il piazzale è circondato da un muro perimetrale collegato al monastero

armeno, che si trova nella sommità del lato a sud-ovest. Il muro che si

estendeva al lato ovest del piazzale finiva con un grande portale, che

serviva da ingresso e delimitava la zona degli edifici sacri dal termine

del villaggio. La presenza della porta ormai distrutta è testimoniata

dai resti delle fondamenta e dai disegni di Bernardino d'Amico (XVI

sec.) e del Mayr (XVIII sec.).

La

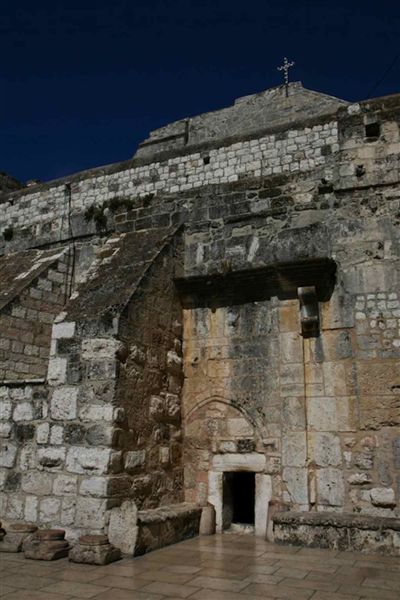

facciata - La facciata, la cui composizione si presenta poco chiara

a causa delle continue modifiche, appartiene alla struttura di epoca

giustinianea. L’attenta osservazione consente di scorgere tre porte

d'ingresso, che sono state nel tempo tamponate da muratura. La facciata

bizantina si doveva presentare maestosa e imponente con tre portali

d’accesso alle rispettive navate.

Diversamente

dall’edificio costantiniano, la facciata bizantina, preceduta dal

nartece, fu spostata in avanti dello spazio di un intercolumnio. La

piccola porta d'ingresso è il risultato delle riduzioni che nel tempo

furono apportate: si riconosce facilmente la grande porta centrale, di

età bizantina, con architrave orizzontale e con pietre disposte in

diagonale.

Con la

venuta dei crociati la porta venne ridimensionata nello stile proprio

dei cavalieri occidentali, per motivi di difesa del Luogo santo. Ne è

testimonianza visibile il resto dell'arco a sesto acuto che si individua

nella muratura.

In

epoca Ottomana le dimensioni del portale furono ridotte ulteriormente

creando l'attuale porta d’ingresso, realizzata per impedire l'accesso

a coloro che volevano dissacrare il luogo di culto. Questo, in qualche

modo, fa riflettere sulle alterne fasi della cristianità a Betlemme:

periodi in cui la libertà di culto garantiva il riconoscimento della

fede cristiana e altri in cui le persecuzioni e le intolleranze

rendevano difficile la vita dei cristiani locali.

Le

altre due porte bizantine, ormai coperte dai muri perimetrali della

basilica e dai contrafforti posti in facciata in epoca crociata,

permettono di intuire la maestosità e la bellezza della basilica

bizantina e lo stupore che alla prima vista doveva suscitare su coloro

che giungevano in pellegrinaggio.

Entrando

dalla piccola porta si può accedere alla zona definita tecnicamente

nartece, realizzato in età bizantina. Il nartece, nella tradizione

cristiana antica, era l’area che aveva funzione di ingresso agli spazi

sacri, destinata ai catecumeni che in alcuni momenti delle celebrazioni

non potevano entrare nella basilica. In epoca costantiniana non esisteva

il nartece, ma un atrio che svolgeva una funzione simile, strutturato in

maniera più ampia e aperta.

I

campanili crociati - I due campanili costruiti in epoca crociata

furono menzionati per la prima volta nell'itinerario di G. di

Maundeville nel 1322 e vennero costruiti sicuramente in epoca crociata.

Posti alle estremità del nartece, corrispondono oggi all'ingresso del

convento armeno e alla cappella del convento francescano di Sant'Elena.

Avevano

sia funzione di campanile che di torre di guardia a controllo del

territorio. L'epoca di costruzione delle due strutture è confermata

dagli spazi rimasti intatti ai piani inferiori, che sono caratterizzati

da elementi architettonici crociati, come le arcate a sesto acuto. Avevano

sia funzione di campanile che di torre di guardia a controllo del

territorio. L'epoca di costruzione delle due strutture è confermata

dagli spazi rimasti intatti ai piani inferiori, che sono caratterizzati

da elementi architettonici crociati, come le arcate a sesto acuto.

Il

pellegrino Bernardino di Nali (XV sec.) li descrisse, nelle sue memorie,

come delle strutture molto eleganti. E’ impossibile pensare che vi

fossero appese delle campane perchè, come ricorda p. Felix Faber

(1480-83), i Saraceni non permettevano ai cristiani di avere campane. I

campanili che si vedono oggi sono costruzioni successive facenti parte

dei monasteri greco-ortodosso e armeno-ortodosso.

Il

narcete - L’attuale ingresso è modificato rispetto allo spazio

originale ed è molto ridotto. Il pavimento è quello originale del VI

sec., ma le pareti, coperte da intonaco, non restituiscono la loro

bellezza originaria, perché l’intera basilica doveva essere rivestita

di lastre di marmo bianco con venature.

Si

suppone, sulla base degli studi di architettura bizantina, che il

nartece fosse decorato non solo da marmo, ma anche arricchito con

mosaici. Dopo i restauri, che saranno effettuati a breve, e con la

rimozione degli intonaci, potrebbero tornare alla luce le decorazioni

musive parietali. Lo spazio del nartece giustinianeo è diviso in

quattro zone.

In

epoca crociata le aree alle due estremità opposte erano il piano

inferiore dei campanili, torri che si alzavano su quattro piani.

Questi

due spazi, caratterizzati da archi tipicamente crociati, sono ora

adibiti uno a portineria del monastero armeno, l'altro a Cappella di

Sant'Elena, proprietà dei frati francescani. Un quarto spazio, alla

sinistra della porta d’ingresso, è utilizzato dai militari che

presidiano e sorvegliano la basilica fin dall'epoca dei turchi.

Nell'ingresso

del monastero armeno le pareti sono state ripulite e restituite

all’originale stato: sono evidenti i fori nelle pietre della muratura,

utili all’ancoraggio dei marmi di rivestimento.

Il

portale - Tornando al nartece, è interessante mettere in risalto il

portale di legno antico che ha più di 700 anni di storia, voluto dal re

Armeno Hetum, figlio di Costantino, nel 1227, come si legge

nell'iscrizione scolpita in lingua araba e armena. Questo a

testimonianza delle buone relazione tra i Latini e la chiesa Armena.

Il

portale di fattura finissima, ma mal conservato a causa dell'usura del

tempo e della poca cura, presenta una decorazione floreale tipica dello

stile armeno. Ora non è totalmente visibile perché coperto da

impalcature, poste dal governo palestinese, a sostegno delle travi del

tetto, seriamente compromesse a livello statico. L'intonaco sulle pareti

del nartece non aiuta a comprendere la dimensione delle porte laterali,

visibili solo dall'interno della basilica dove la muratura è stata

scrostata dell’intonaco.

La zona

descritta è un passaggio obbligatorio per tutti i pellegrini che

vogliono accedere alla basilica dal piazzale e rappresenta una zona

comune alle tre Comunità. Per questo motivo risultano molto complessi

gli interventi di manutenzione che sarebbero necessari per il

consolidamento della struttura.

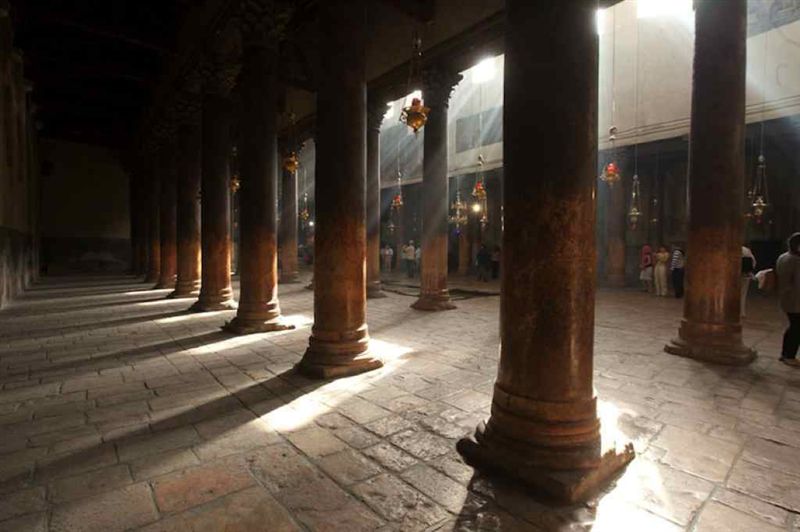

Interno

- Al suo interno la basilica ha conservato tutti gli elementi

architettonici del VI sec. L'imperatore bizantino al momento della

visione del progetto non approvò le scelte fatte dall’architetto, e

lo accusò di aver sperperato i fondi, condannandolo alla decapitazione.

Nonostante l’insoddisfazione dell’imperatore, la struttura ha

dimostrato di essere ben solida, arrivando intatta fino a oggi.

Il

pavimento, in epoca costantiniana era completamente rivestito di mosaico

finemente lavorato, com’è stato accertato dagli scavi del governo

inglese nel 1932. I mosaici finemente lavorati presentano decorazioni

geometriche e floreali. Tra questi si può mettere in evidenza il

mosaico conservato a sinistra del presbiterio, dove sollevando la botola

in legno, si può osservare il monogramma ΙΧΘΥΣ, dal greco pesce,

che gli antichi utilizzavano per indicare il nome di Cristo. Oggi il

pavimento è ricoperto da un semplice lastricato in pietra grezza,

mentre in epoca bizantina era realizzato con lastre di marmo bianche con

venature particolarmente accentuate, di cui ne rimane un esempio nella

zona del transetto nord.

Il

pavimento costantiniano andava leggermente in salita rispetto

all'attuale, che si trova a circa un metro di altezza sopra il livello

originario. Lo spazio interno, diviso da colonne in cinque navate, è

scuro e poco illuminato. Nel VI sec. la basilica doveva essere

totalmente ricoperta di marmo: restano le traccie dai buchi trovati

nelle mura ripulite dall'intonaco, e che servivano per fissare i marmi

alle pareti.

Il

colonnato, che oggi finisce all’altezza della zona absidale, doveva

proseguire creando un deambulatorio intorno alla Grotta della Natività.

Questo tipo di struttura architettonica è stata usata in diversi Luoghi

santi, specialemnte per i Martyria, perché secondo la tradizione il

pellegrino, girando ripetutamente intorno al luogo, poteva acquisirne le

grazie. Le colonne e i capitelli, di pietra rossa betlemita, sono quelle

originali di epoca bizantina, opera di artigiani locali.

I

capitelli, di fattura raffinata, erano dipinti in colore azzurro. Sulle

colonne sono rappresentate delle immagini di santi orientali e

occidentali, religiosi e laici. Anche gli architravi sono di questa

epoca, ma le decorazioni risalgono al periodo crociato e manifestano la

somiglianza con quelle coeve del Santo Sepolcro.

Le

alte pareti della navata centrale presentano decorazioni musive di

grande pregio, databili al XII sec., opera di maestri orientali. I

mosaici sono divisi in tre registri e rappresentano, partendo dal basso:

la genealogia di Gesù, i concili e i sinodi locali e infine, in alto,

una processione di angeli. Una testimonianza greca del IX sec. dice che

in precedenza esistevano altre decorazioni musive risalenti al periodo

bizantino. Tra queste è ricordata particolarmente la rappresentazione

dei Magi che arrivano a Betlemme ad adorare Gesù, che decorava la

facciata. E’ singolare la vicenda dei soldati persiani che invasero la

città nel 614 d.C. e che, intimoriti dalla visione del mosaico, si

dissuasero dal saccheggiare la basilica, che rimase incolume. Leggende

diffuse posteriormente raccontano l'episodio con elementi miracolosi,

come nel caso del pellegrino Jean Boucher.

I

transetti che ancora conservano l'originale pavimentazione in marmo di

epoca bizantina, sono oggi decorati da icone e arredi sacri della

tradizione Greca-ortodossa (transetto destro) e Armena (transetto

sinistro). Anche questa parte della basilica conserva decorazioni musive

di scene evangeliche abilmente realizzate.

I

mosaici pavimentali - Il pavimento della prima

basilica costantiniana era totalmente ricoperto da un tappeto musivo.

Questo è noto grazie agli scavi che tra 1932-1934 furono eseguiti dal

governo inglese. Il pavimento del IV sec. saliva in direzione della zona

absidale, con un dislivello che variava tra i 75 cm e i 31 cm. In epoca

bizantina, a seguito della variazione delle dimensioni della pianta

della basilica, la pavimentazione fu coperta da un rivestimento di

lastre di marmo bianco venato. Attraverso le botole aperte nel pavimento

è possibile, ancora oggi, godere della visione degli antichi mosaici.

La

fattura è veramente minuziosa e raffinata, soprattutto nella navata

centrale. E’ stato calcolato l’impiego di 200 tessere ogni 10 cm2 di

superficie, quando mediamente, nei comuni mosaici, la densità di

tasselli è di 100 ogni 10 cm2. Il dato aiuta a comprendere la preziosità

di queste decorazioni, dove la maggiore densità di tasselli permetteva

di elaborare immagini raffinate e di riprodurre maggiori sfumature di

colore. Il risultato è quello di una decorazione musiva molto

dettagliata, rappresentativa dell’importanza del Luogo santo.

Questi

mosaici, che ricoprivano la navata centrale e l'abside, raffigurano

elementi geometrici e decorativi (svastiche, tondi, cornici con nastri

intrecciati). Più rari gli elementi vegetali, come foglie di acanto e

viti.

Eccezionale è la rappresentazione di un gallo, nel transetto nord.

L’assenza di figure animate è in rispetto della tradizione Medio

Orientale che non usava figure animali o umane.

Un

elemento molto interessante della decorazione musiva, è conservato

nell'angolo sinistro della navata centrale dove, aprendo la botola di

legno, si può vedere un monogramma con le lettere ΙΧΘΥΣ. Il segno

usato nell'antichità per indicare il nome di Cristo, letteralmente

significa “pesce”: questo è l'unico simbolo certo di cristianità

del luogo. Un uso simile dell'acronimo veniva fatto in epoca classica

all’ingresso delle case patrizie romane, assieme alla rappresentazione

dei busti dei proprietari. Per questo è stato ipotizzato che il simbolo

segnasse il punto dell'antico ingresso alla zona sacra e alla "casa

di Gesù".

Lo

studio degli scavi inglesi ha portato all'ipotesi che l’accesso alla

zona presbiteriale della basilica costantiniana avvenisse attraverso una

scala che partiva precisamente dal punto in cui si trova il mosaico.

Secondo padre Bagatti lo scalino usato per accedere alla zona

presbiteriale fu sfondato per realizzare un’entrata diretta alla

grotta.

Il

colonnato della navata centrale - La

decorazione delle colonne, rimasta inosservata fino al 1891 quando padre

Germer-Durant la studiò, rappresenta uno degli elementi più

interessanti della decorazione interna. E' difficile riconoscere una

continuità e un’organicità del progetto iconografico.

La

tecnica utilizzata è quella dell'encausto, tecnica pittorica che

imprime i pigmenti mescolati a cera con l’effetto del calore. Sia le

mani degli artisti che il periodo di produzione sono diversi, per cui si

pensa che i lavori venissero richiesti da singoli committenti a pittori

diversi. E’ sicuro che tutte le immagini risalgano all’epoca

crociata, epoca di passaggio di divisione tra la Chiesa d’Oriente e la

Chiesa d’Occidente. Questo è confermato anche dalla presenza di Santi

sia della tradizione occidente che di quella orientale (si veda la

photogallery).

I

riquadri, tutti posti sulle colonne della navata centrale e della prima

fila di colonne a sud, sono contornati da una striscia di colore rosso o

biancastro, mentre le figure dei Santi spiccano su sfondo turchino. Ogni

santo ha il proprio nome scritto in un cartiglio in alto o posto tra le

mani. La funzione di queste immagini venne descritta dal pellegrino

Arculfo che testimoniò l’usanza di celebrare delle messe in prossimità

delle colonne nel giorno del Santo. Per gli ecclesiastici del tempo, le

colonne dipinte servivano a richiamare metaforicamente la presenza di

quei particolari Santi nel luogo.

E’

pensiero diffuso, oggi come allora, che i Santi rappresentino coloro che

sorreggono il peso della Chiesa: le immagini dei Santi sulle colonne

trasmettono con forza e semplicità questo concetto a tutti i fedeli che

visitano la basilica. Possiamo definire queste pitture “affreschi”

con finalità votive, perché è molto probabile che servissero come

attestazione di un pellegrinaggio portato a termine. Inoltre i

committenti avevano chiaro che le pitture avrebbero contribuito

all’abbellimento della chiesa.

I

mosaici parietali - La navata centrale si

presenta particolarmente scura a causa della mancata manutenzione che

negli anni ha compromesso lo stato del Santuario. Resta comunque

affascinante l'effetto dei mosaici con i fondi dorati e le argentee

incrostazioni di madreperla che un tempo ricoprivano tutte le pareti

della basilica. Le decorazioni parietali, sicuramente di epoca crociata,

disposte su fasce diverse, sono in parte ricoperte da intonaco.

L’ultima

relazione dei sopralluoghi relativi il restauro della basilica ha

evidenziato che le tessere dei mosaici sono state posate inclinate verso

il basso, per far risaltare la bellezza del mosaico osservato da diversi

metri più in basso. In questo modo il pellegrino che entra nella

basilica riceve un forte impatto visivo, anche se sfavorevolmente

condizionato dal cattivo stato di conservazione dei mosaici.

La

testimonianza più diretta e precisa della decorazione è quella del

padre Quaresmi che nelle Elucidatio Terrae Sanctae (1626)

descrisse con minuzia di particolare tutti i mosaici parietali.

Al

primo livello, sul lato destro, sono rappresentati San Giuseppe e gli

antenati di Cristo secondo il Vangelo di San Matteo, le cui iscrizioni

sono in latino. Simmetricamente, secondo la testimonianza del Quaresmi,

nel lato sinistro doveva essere rappresentata la genealogia secondo il

Vangelo di Luca. Nella seconda teoria, intervallati da fasci di foglie

d’acanto, sono rappresentati i sette Concili ecumenici, i quattro

Concili Provinciali e i due Sinodi Locali.

Ogni

concilio è rappresentato da un edificio sacro e spiegato con l'aiuto di

un cartiglio in cui si esplicita la decisione presa in quella occasione.

Nel livello più alto delle teorie troviamo la raffigurazione di Angeli

in processione, diretti verso la Grotta della Natività, con fattezze

femminili e vestiti di tuniche bianche. Ai piedi di uno di questi Angeli

è stata rinvenuta la firma del mosaicista “Basil” di probabile

origine siriana.

Nella

crociera della basilica, oggi si possono ancora osservare scene desunte

dai Vangeli canoni: l'incredulità di Tommaso, che sembra quella meglio

conservata, l'Ascensione e la Trasfigurazione a nord; l'entrata di Gesù

a Gerualemme a sud.

Nel catino dell’abside principale, secondo la testimonianza del

Quaresmi, doveva essere rappresentata la figura della Vergine con il

Bambino e nell'arco absidale l'Annunciazione di Maria, tra i profeti

Abramo e Davide.

Sulle

mura sottostanti si succedevano scene della vita della Madonna, tratte

dagli scritti apocrifi.

In

contro facciata, sopra il portale d’ingresso, era rappresentato

l'Albero di Iesse con Gesù e i profeti. Il mosaico è ora coperto

dall’intonaco bianco. Il pellegrino Focas nel 1168, dice di aver visto

nella chiesa l'immagine del suo imperatore bizantino, Costantino

Porfirogenito: questo precisa che anche dopo lo scisma del 1154, quando

la basilica era sotto il controllo dei Crociati, esistevano strette

relazioni tra le Chiese d'Oriente e d'Occidente.

Un’iscrizione,

fatta nell’abside principale, menziona insieme i nomi di Manuele

Comneno e Manrico di Gerusalemme, perciò i mosaici devono essere stati

realizzati prima del 1169, nelle ultime decadi della presenza crociata

in Palestina che termina nel 1187. I committenti sono sia il re crociato

di Gerusalemme che l’imperatore bizantino: un esempio di

collaborazione che è praticamente unico nella storia e che esalta

l’importanza che aveva al tempo il Santuario.

Gli

ultimi studi effettuati dopo i rilievi per i restauri, hanno sollevato

una nuova questione relativa all’origine delle maestranze impiegate

nei mosaici. L’ipotesi punta l’attenzione sulla possibilità che

siano stati degli artisti locali a lavorare al progetto decorativo, come

avveniva normalmente, per motivi di praticità. Le firme dei mosaicisti,

Efram e Basil, nomi di sicura origine siriana, sono un buon indicatore

per l’attribuzione delle maestranze. E’ anche possibile ipotizzare

che siano intervenuti dei maestri o dei progettisti greci, ma è anche

chiaro che chi ha elaborato queste decorazioni conosceva bene i grandi

monumenti della Terra Santa, realizzati da artisti provenienti da

occidente.

Per

esempio, nella fascia decorativa della navata che separa i Concili dalle

grandi figure degli angeli in alto, dove sono le finestre, c’è una

stretta fascia decorativa in cui compare una maschera animale tipica

dell’arte romanica europea. Quindi, nei mosaici di Betlemme si

riscontra questo rapporto stretto tra arte bizantina e arte occidentale,

armonizzate insieme.

Le

ultime ricerche affermano che, dal punto di vista musivo, nella basilica

è contenuta la più grande esperienza artistica di epoca crociata, che

si produsse nell’incontro tra arte bizantina e crociata. I mosaici

presentano così il “volto” Ecumenico, che la basilica della Natività

di Gesù è ancora oggi per coloro che la visitano: il punto di unione

tra le Chiese d’Oriente e d’Occidente.

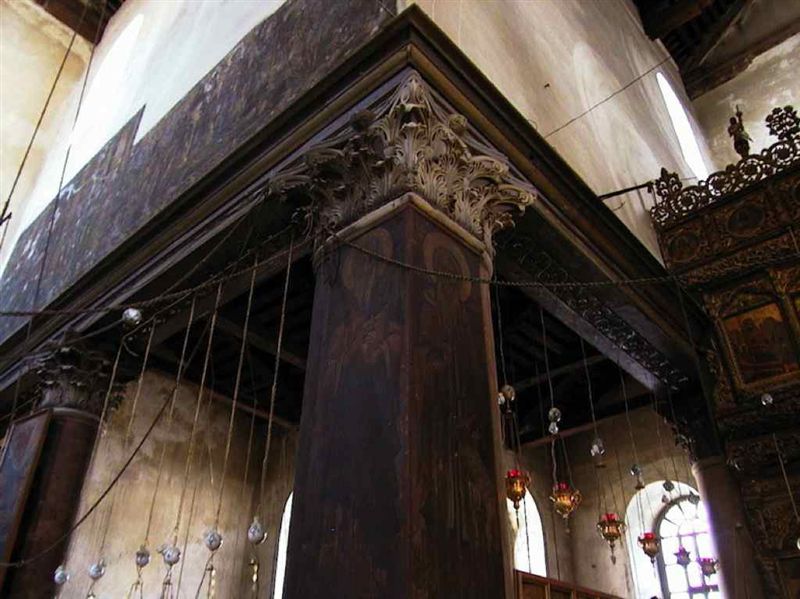

Presbiterio

- L'iconostasi greca posta sul presbiterio risale al 1764. Questa area

sovrastante la Grotta, nella primitiva basilica bizantina era di forma

ottagonale, come è stato rilevato dagli scavi del 1932-1934.

Secondo

le indagini e le ricostruzioni, nel IV sec. dalle scalinate che

seguivano il perimetro ottagonale delle mura perimetrali si poteva

accedere al presbiterio. In questa zona della basilica all'interno del

perimetro dell'ottagono, sotto l'attuale pavimento, sono state rinvenute

decorazioni a mosaico simili a quelle della navata centrale, ma molto più

ricco con raffigurazioni animali e vegetali e con elementi geometrici.

La

zona sacra descritta è quella che subì più trasformazioni in epoca

giustinianea. Tutta l’area absidale fu ampliata in tre direzioni con

l’aggiunta di tre ampie absidi in forma di croce.

Il

baldacchino fu sostenuto da un vero e proprio presbiterio di forma

lunare collocato al centro dell’area, in modo da far circolare

liberamente i pellegrini intorno al Luogo santo. In questa occasione

venne trasformato l’ingresso alla grotta e furono create due entrate.

Segue.....

Pag.

2

Pag.

2

Fonte: http://www.betlemme.custodia.org/

|