|

Grotta

della natività e Pozzo

dei Magi

L'ingresso

è oggi posto lateralmente

al luogo della nascita di

Gesù, ma si ipotizza che

nel IV sec. fosse

collocato davanti, nella

zona presbiteriale. Le

piccole facciate dei due

ingressi laterali

risalgono al tempo dei

crociati.

Scendendo

la scala posta sulla

destra dell'iconostasi si

entra dentro la Grotta

della Natività. Qui lo

spazio è molto stretto e

angusto e le mura,

originariamente

irregolari, formano un

perimetro quasi

rettangolare.

Le

pareti naturali della

grotta abbellite in epoca

costantiniana, furono

ricoperte di marmo in

epoca bizantina. S’iniziò

a venerare l'altare della

Natività solo quando in

epoca bizantina fu creato

questo spazio in ricordo

del luogo preciso della

nascita di Gesù.

L’attuale

struttura è ormai

totalmente modificata da

quella descritta dal

pellegrino Focas e

dall'Abate Daniele nel XII

sec.

Due

colonne in pietra rossa e

l'iscrizione «Gloria in

excelsis Deo et in terra

pax hominibus» sovrastano

l'altare, sopra al quale

sono rappresentati la

Vergine e il Bambino in

fasce, la scena del

lavacro e quella della

venuta dei pastori. Sotto

l'altare è posta la

stella con l'iscrizione

latina: «Hic de Virgine

Maria Iesus Christus natus

est» in ricordo del luogo

preciso della Natività.

A

destra dell'altare sta il

luogo dove Maria pose Gesù

dentro la mangiatoia,

detto anche "del

Presepio". In questo

punto della Grotta il

pavimento è più basso e

il vano è costituito da

colonne simili a quelle

bizantine della navata

centrale della basilica e

da resti di due colonne

crociate. Di fronte al

Presepio c'è un piccolo

altare dedicato ai Magi,

dove i latini celebrano la

Santa Messa.

La

struttura del presepio non

è originale ma è il

risultato di ritocchi

derivati dalla continua

usura del tempo e del

passaggio dei pellegrini. La

struttura del presepio non

è originale ma è il

risultato di ritocchi

derivati dalla continua

usura del tempo e del

passaggio dei pellegrini.

Dopo l'incendio del 1869

le pareti della Grotta

furono ricoperte di

amianto per prevenire gli

incendi, donato dal

Presidente della

Repubblica Francese, il

Maresciallo MacMahon, nel

1874. Al disotto del

rivestimento sono ancora

visibili i marmi crociati

originari; mentre al di

sopra si possono vedere

dei dipinti su tavola.

Il

“pozzo detto dei

Magi”, che in epoca

antica attirava la

curiosità di molti

pellegrini, è posto a

destra dell'altre della

Natività. La tradizione

tramandata che nella

cisterna si riflesse la

luce della stella che

indicava ai Magi il luogo

esatto della nascita del

Messia.

Come

raccontano diversi

testimoni, la luce della

stella rimase impressa nel

pozzo: “… e sul lato

settentrionale della

grotta ci è un pozzo

senza fondo, e

nell’acqua del pozzo si

vede la stella che fu

compagna dei Magi”

(Epifanio monaco, sec. XI

d.C.).

Grotta

di San Giuseppe

Seguendo

il percorso della

Processione Quotidiana,

uscendo dalla Grotta della

Natività attraverso il

cunicolo costruito dai

francescani per garantire

un passaggio diretto al

Luogo santo, si accede

alla Grotta di San

Giuseppe. Questa,

rivisitata in stile

moderno dall'architetto

Farina, doveva essere

l’antro più vicino al

Luogo della Natività.

Uscendo

dal cunicolo si trova

sulla destra l'altrare di

S. Giuseppe. Frontalmente

sono conservate le

fondazioni di un muro

costantiniano e un arco

pre-costantiniano che

attestano come già tra

I-II sec. il luogo fosse

usato come sepolcreto

“ad sanctos”. Infatti,

l'abitudine di seppellire

i morti vicino ai Luoghi

santi era usanza comune,

anche in occidente, per

esempio a Roma.

Uscendo

dalla zona sotterranea per

entrare nella Chiesa di

Santa Caterina, è

possibile attraversare le

mura di appoggio delle tre

successive ricostruzioni

dell'abside, una di epoca

costantiniana e due

diverse di età bizantina,

una delle quali risulta un

tentativo progettuale non

realizzato.

Grotta

degli innocenti

Mantenendo

le spalle all'altare di S.

Giuseppe si apre, alla

destra, la Grotta degli

Innocenti, dove sono

visibili tre arcosoli

sotto i quali erano

conservati dai due ai

cinque sepolcreti.

Qui

viene fatta memoria della

Strage degli Innocenti

provocata da Erode il

Grande poco dopo la

nascita di Gesù. Nei

primi secoli, la memoria

degli Innocenti era

ricordata nella grotta

vicina, che doveva essere

una fossa comune in cui

furono rinvenute molte

ossa di cadaveri.

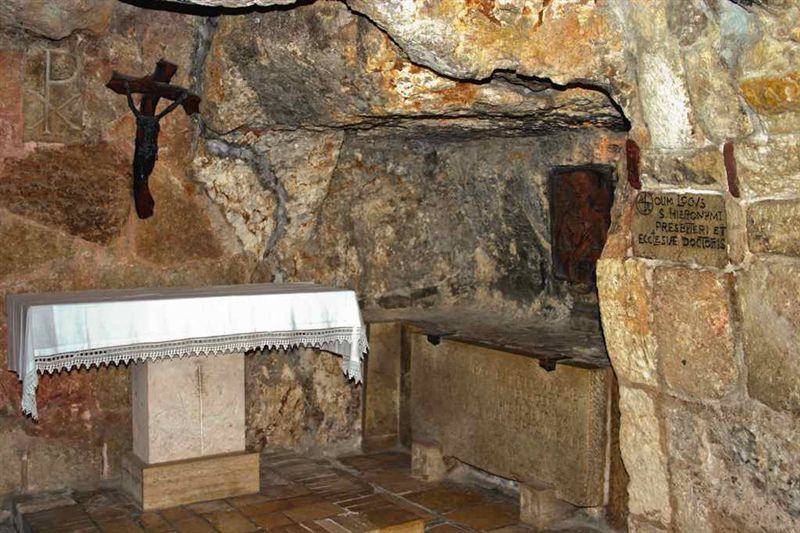

Grotta

di San Girolamo

Nella

grotta di passaggio tra la

Grotta di San Giuseppe e

quella di San Girolamo,

troviamo due altari: uno

è dedicato alle sante

Paola ed Eustochio, madre

e figlia seguaci di

Girolamo, e l’altro ai

santi Girolamo ed Eusebio,

teologi e Padri della

Chiesa.

Nel

muro a destra del primo

altare sono collocati tre

sepolcri, disposti come

era nello stile delle

sepolture romane nelle

campagne laziali. Questo

aspetto potrebbe dare

credito all'idea che

fossero presenti a

Betlemme dei fedeli delle

comunità latine, che

mantennero l'abitudine di

seppellire come nell’uso

romano delle catacombe,

dove i corpi venivano

deposti in nicchie

all’interno della

parete.

Dall'ultima

grotta, intitolata a San

Girolamo per la sua

assidua frequentazione

orante di questo complesso

di grotte, è possibile

accedere direttamente al

Chiostro crociato

attraverso delle scale

interne.

Costruzioni

intorno alla basilica

Il

complesso monumentale

degli edifici sacri, di

cui la basilica della

Natività è il cuore,

copre un'area di circa 12

mila m2 , e comprende,

oltre alla basilica, i

conventi latino (Nord),

greco (Sud-Est), armeno

(Sud-Ovest) e la chiesa

cattolica di S. Caterina

di Alessandria con il

chiostro di S. Girolamo.

La

Chiesa di Santa

Caterina è

accessibile per tre vie:

tramite il transetto nord

della Basilica della

Natività, attraverso le

grotte sotterranee,

passando per il Chiostro

di San Girolamo. La

Chiesa, che appartiene al

complesso del convento

crociato, ha subito

notevoli trasformazioni

negli anni, ultima tra

tutte quella fatta in

occasione del giubileo

dell’anno 2000.

Il

luogo dedicato a Santa

Caterina d'Alessandria già

dal 1347, inizialmente era

solo una piccola

cappellina interna al

Convento francescano, che

corrisponde oggi allo

spazio dell'altare

dedicato a Santa Caterina.

L'antica struttura

descritta dalle piante di

Bernardino Amico, è ora

modificata definitivamente

e lo spazio è stato

ingrandito nel tempo.

L'attuale

edificio sacro è molto

spazioso e luminoso,

costituito da tre navate

con abside sopraelevato in

cui è posto il coro dei

frati. Nell'abside è

rappresentata la scena

della Natività su

vetrata, fatta in epoca

moderna, risalente alle

modifiche dell’anno

2000. In fondo alla navata

di destra è posto

l'altare dedicato a Santa

Caterina; ancora dallo

stesso lato, in uno spazio

che rientra, troviamo

l'altare della Vergine con

la statua del bambin Gesù,

risalente al XVIII sec,

usata durante le

celebrazioni delle

solennità natalizie a

Betlemme.

Meritano

una nota particolare gli

archi crociati ancora

conservati all’ingresso

della chiesa, ormai

inglobati nella struttura,

che facevano parte del

chiostro detto anche di

San Girolamo. In questo

spazio è conservato il

basso rilievo donato dal

Papa in occasione del

Giubileo del 2000.

Il

Chiostro di San

Girolamo, chiamato così

per l'accesso diretto alla

grotta dedicata al Santo,

fu restaurato

dall’architetto Antonio

Barluzzi nel 1947. Per

l’occasione l'architetto

aiutò p. Bagatti nei

rilevamenti archeologici

delle grotte sottostanti.

Per restaurare il chiostro

fu necessario inserire

colonne sostitutive per il

sostegno della struttura.

Questo

inserimento fu fatto nel

rispetto della

conservazione della

struttura: un chiaro

esempio sono i capitelli

moderni, semplici e

lineari, che si alternano

a quelli crociati più

ricchi nelle decorazioni. Questo

inserimento fu fatto nel

rispetto della

conservazione della

struttura: un chiaro

esempio sono i capitelli

moderni, semplici e

lineari, che si alternano

a quelli crociati più

ricchi nelle decorazioni.

Entrando

dal Chiostro si accede

alla cappella di S. Elena,

ricavata nella base del

campanile crociato, con

affreschi del XII sec,

poco conservati ma

stilisticamente molto

interessanti.

Lungo

il chiostro, sulla destra,

è visibile una porta

d’accesso alla basilica

usata dai Latini per gli

ingressi ufficiali del

Papa, perché il diritto

di ingresso dalla porta

principale è dato solo al

Custode di Terra Santa e

ai Patriarchi.

Sul

lato opposto sta

l'ingresso al Convento

francescano, ampliato

rispetto a quello crociato

di cui restano la sala

d'ingresso con archi a

sesto acuto, le mura

perimetrali con l'accesso

al lato nord al convento,

il deposito e le cisterne,

alcune anche di epoche più

antiche.

Attraverso

i sotterranei del convento

è possibile accedere al

luogo che la tradizione

attribuisce al Lavacro di

Gesù.

Entrando

nel Chiostro di San

Girolamo e dirigendosi

verso la Basilica, è

possibile accedere tramite

una piccola porta alla Cappella

comunemente chiamata di Sant’Elena.

In

periodo crociato il

nartece giustinianeo fu

suddiviso e uno di questi

luoghi fu adibito a

cappella. Questa presenta

elementi

dell’architettura

crociata e affreschi

medievali di pregevole

qualità, risalenti al

XIII sec. secondo lo

studioso P. Vincent, oggi

in cattivo stato di

conservazione.

Nell’abside è

rappresentato Cristo in

trono tra la Vergine e

Giovanni evangelista.

Nell’arcata

è raffigurato

un’interessante

medaglione con

l’etimasia, tema

iconografico bizantino,

che rappresenta un trono

vuoto pronto per

l’arrivo del Cristo

durante il Giudizio

Universale. Nelle altre

pareti sono rappresentate

immagini di Santi.

Convento

francescano

Il

Convento fu costruite

sopra i resti delle grotte

dei primi monaci che

s’insediarono vicino

alla Grotta della Natività

e del primo convento

crociato dei canonici

Agostiniani.

La

struttura essenziale del

convento resta quella

crociata, anche se

ampliata e modificata.

Segni chiari

dell'architettura crociata

sono rimasti ancora

nell'ampio salone di

ingresso del Convento, ma

anche negli spazi

sotterranei. E' possibile

ancora accedere all'antico

spazio di deposito

crociato e attraverso

l'area destinata oggi agli

ascensori è possibile

individuare l'antica

cisterna crociata.

La

facciata e l'accesso al

Convento crociato erano

disposti nel lato nord

dell'edificio e cioè

lungo l'attuale spazio

dedicato a parcheggio

Conventuale e ingresso al

Casa Nova. La

facciata e l'accesso al

Convento crociato erano

disposti nel lato nord

dell'edificio e cioè

lungo l'attuale spazio

dedicato a parcheggio

Conventuale e ingresso al

Casa Nova.

Il

luogo detto del «Lavacro

di Gesù» è

accessibile solo dal

convento. Il sito, carico

d’interesse storico e

archeologico, non è stato

ancora adeguatamente

studiato. E’ certo però

che la roccia, in questo

luogo, non ha subito

trasformazioni, mantenendo

le stesse caratteristiche

del tempo in cui la Sacra

Famiglia sostò a

Betlemme.

Questo

aspetto di grande

suggestione introduce alla

grotta circolare, al

centro della quale è

scavata una vasca rotonda,

ricordata dalla tradizione

come luogo del primo bagno

di Gesù.

La scena del lavacro non

manca mai nelle icone

orientali e nelle

rappresentazioni antiche

della Natività. Lo spazio

venne riscoperto da un

intraprendente sacrestano

alla fine del XIX sec.

La

sacralità del luogo è

tramandata da alcuni

antichi come Arculfo (De

locis sanctis, 670 d.C.,

Lib. II, cap. 3), che

racconta di essersi lavato

il viso per devozione. Il

sito deve essere ancora

studiato, ma è possibile

ipotizzare che venisse

usato fin dall'antichità.

La

struttura del convento che

ospita i francescani è

ancora quella di epoca

crociata. Diversi spazi

del convento realizzati

nel medioevo sono ancora

visibili, come la Sala

crociata, oggi adibita

a cappella per i

pellegrini, un tempo usata

come magazzino.

Accanto

a questa sala sono

conservate antiche

cisterne di grandi

dimensioni, che

raccoglievano l'acqua

della stagione invernale

per il fabbisogno annuale.

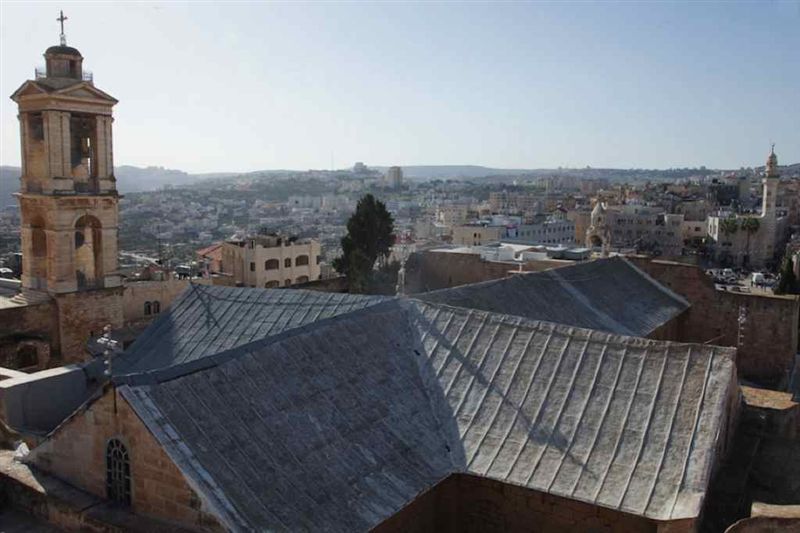

Il

tetto della basilica

A

differenza di numerose

chiese orientali la

copertura del tetto non

era a volta ma a travatura

coperta, come viene

descritto da Ludovico de

Rochechouart prima dei

restauri nel 1461: “Nel

tetto v’è una struttura

lignea costruita in

antichi tempi. Questa di

giorno in giorno va in

rovina soprattutto nel

coro. I Saraceni non

vogliono permettere né di

edificare, né di

riparare, così è un

miracolo del Piccolo che

ivi è nato se resta

ancora”.

Il

tetto della Basilica della

Natività subì un

notevole rifacimento nel

1479 per volontà

dell’allora guardiano

Giovanni Tomacelli. Il

legname, pagato da Filippo

il Buono di Borgogna venne

trasportato dalle navi

veneziane, mentre il

piombo per la copertura fu

regalato dal re Edoardo IV

d’Inghilterra. Un

successivo rifacimento a

opera dei Greci venne

effettuato nel 1671; in

questa occasione fu

sostituito il legno di

cedro con quello di pino

come testimoniato dal

padre Nau.

L’enorme

impiego di materiali e

risorse economiche

produsse il felice

risultato di un tetto che

dura fino ad oggi, anche

se fortemente deteriorato,

degrado che provoca

infiltrazioni d'acqua alle

decorazioni musive

parietali. In particolare

la struttura in piombo,

che in estate raggiunge

temperature altissime, si

modifica con il calore

causando gli spostamenti

della struttura che

provocano le

infiltrazioni. Proponiamo

ai visitatori una

interessante visione aerea

della basilica, dal tetto

da Chiesa di Santa

Caterina che permette di

godere della costruzione

triabsidale del Santuario,

e aiuta a comprendere i

cambiamenti del perimetro

dell’edificio avvenuti

nei diversi secoli.

Il

tesoro di Betlemme

Il

tesoro di Betlemme è oggi

conservato presso il Museo

Archeologico dello Studium

Biblicum Franciscanum. Il

tesoro è composto da una

serie di oggetti in bronzo

e argento che

appartenevano alla

Basilica della Natività

in epoca crociata. Questi

furono casualmente

ritrovati in due diversi

momenti, nel 1863 durante

i lavori di restauro

presso la cucina del

convento francescano e nel

1906 durante lo scavo

della fondazione del nuovo

ospizio per i pellegrini.

Il

"tesoro" venne

nascosto con molta cura e

per cause oggi sconosciute

ma che dovevano servire a

proteggerlo da eventuali

saccheggi. È possibile

che questo avvenne dopo il

divieto del 1452 di

Muhammad II, che proibiva

ai cristiani l’uso di

campane. Il tesoro è

composto da:

-

Un

Pastorale smaltato;

-

Tre

Candelieri anch’essi

smaltati e due in

argento con

iscrizioni;

-

Un

Carillon composto da

13 campane;

-

Canne

di Organo di varie

dimensioni;

-

Infine

una croce armena in

metallo rinvenute

negli scavi del

1962-64 da p.

Bellarmino Bagatti.

Inoltre,

sono conservati sempre

all’interno del Museo

della Flagellazione, altri

oggetti d’arte,

ugualmente appartenuti

alla basilica della

Natività.

Nel

1863 durante i lavori per

il restauro della cucina

del Convento francescano e

gli scavi per la

fondazione dell’ospizio

del 1906, vennero

ritrovate tredici campane

assieme a numerose canne

di organo. Questo

ritrovamento fu di

notevole interesse.

Storicamente dobbiamo

ricordare che le fonti

testimoniano che 1187 entrò

in vigore il divieto per i

cristiani di fare uso di

campane. Un simile

provvedimento fu ripetuto

nel 1452 per disposizione

di Muhammad II. E'

plausibile pensare che gli

il Carillon fu rimossi a

seguito di questo decreto

e che in seguito fu deciso

di sotterrare il tutto

nelle vicinanze del

convento.

Le

dodici campane possono

essere distinte in due

serie che costituivano

differenti concerti. La

prima comprende sette

campane di dimensioni più

grandi, ciascuna delle

quali corrispondente a un

suono della scala

diatonica: do, re, mi, fa,

sol, la, si. Nella seconda

serie, quattro delle più

piccole, recano come

decorazione una croce a

rilievo con bracci uguali,

e dall’altra parte una

letterea: C. A. E. D.,

forse corrispondente alle

note do, re, mi, fa. La

quinta, ancora di

dimensioni ridotte, porta

un’iscrizione in lettere

gotiche: +VOX DOMINI

(+Voce di Dio), motivo

ampiamente attestato nel

XIII secolo.

Dodici

di queste sono simili per

la forma stretta e alta e

largamente svasata alla

basa. La tredicesima,

modellata a mano, a

differenza delle altre, è

una campana bassa (timpani

o marmitta), senza

battente.

Le

anse della campana sono

modellate come dei draghi

alati e dava il tono di

fa.

Gli studi si sono

concentrati sul problema

dell’utilizzo di questi

oggetti. Si è discusso se

fossero parte di un

orologio o se fosse stata

una campana cinese. Ma

confrontandolo con altri

esemplari, tra cui uno

recentemente trovato negli

scavi dell’abbazia di

san Samuele a Nabi Samwil,

si è pensato che si

trattasse di un Carillon,

che veniva suonato insieme

all’organo. Il

collegamento era garantito

da battagli ai quali erano

legate delle corde che

potevano essere mosse dal

musicista stesso.

In

base alla data attestata

per la piccola campana al

XIII secolo, si suppone

che esse siano state

prodotte tra XII e XIII

sec. e che, come il

pastorale e i candelabri,

furono portate

dall’Europa sotto

Innocenzo IV dal vescovo

Godefrido de’ Perfetti.

I

bacilli di Betlemme che

recano all’interno le

storie di San Tommaso,

furono fatte probabilmente

per uso liturgico come

acquamanili.

Le

storie incise a bulino,

sono racchiuse tra le due

iscrizioni in lettere

gotiche, superiore e

inferiore. Esemplari

provenienti dalle stessa

bottega sono esposti al

museo del Louvre e al

British. L’epoca di

datazione è riferibile al

XII sec.

I

bacilli di Betlemme che

recano all’interno le

storie di San Tommaso,

furono fatte probabilmente

per uso liturgico come

acquamanili.

Le

storie incise a bulino,

sono racchiuse tra le due

iscrizioni in lettere

gotiche, superiore e

inferiore. Esemplari

provenienti dalle stessa

bottega sono esposti al

museo del Louvre e al

British. L’epoca di

datazione è riferibile al

XII sec.

Segue.....

Pag.

1

Pag.

3

Pag.

3

Fonte:

http://www.betlemme.custodia.org/

|