|

Il castello

di Schönbrunn

e gli edifici annessi, insieme

all'ampio parco, è ritenuto

uno dei maggiori monumenti

della civiltà austriaca,

grazie alla sua lunga e

movimentata storia. L'intero

complesso, dichiarato

monumento nazionale, del quale

fanno parte il castello, il

parco con le sue numerose

costruzioni, le fontane e le

statue nonché il giardino

zoologico, il più antico del

mondo, è entrato a far parte

nel 1996 del patrimonio

culturale dell'umanità

dell'UNESCO.

La storia di Schönbrunn e degli

edifici che lo precedettero

risale al Medioevo. L'intera

tenuta veniva definita

"Katterburg" sin

dagli inizi del Trecento, ed

apparteneva ai domini feudali

del convento di

Klosterneuburg. Nei secoli

seguenti passò a vari

affittuari, fra cui alcuni

prestigiosi, come il

borgomastro di Vienna Hermann

Bayer nel 1548, che fece

ampliare la costruzione

trasformandola in una dimora

signorile.

Nel 1569 la tenuta e la residenza

divennero di proprietà degli

Asburgo grazie a Massimiliano

II con un contratto di vendita

che comprendeva un edificio,

un mulino, una stalla, un

parco e un frutteto. Era così

posta la prima pietra per una

residenza di rappresentanza

nonché per il parco e il

giardino zoologico.

L'interesse di Massimiliano fu rivolto principalmente alla

trasformazione del giardino

zoologico, che era destinato

soprattutto alla selvaggina e

al patrimonio avicolo locale.

Nella fagianaia

"Fasangarten" si

allevavano però anche

gallinacei esotici, come i

pavoni e i tacchini.

Dopo la morte improvvisa di

Massimiliano II nel 1576

la Katterburg

passò a Rodolfo II, che

stanziò esclusivamente i

fondi che servivano alla

manutenzione. L'imperatore

Mattia sfruttò la tenuta come

riserva di caccia. La leggenda

vuole che durante una battuta

di caccia nel 1612 scoprisse

la "bella fonte"

("schöner

Brunnen"), dalla quale

derivò il nome di Schönbrunn.

Anche il suo successore Ferdinando II

e la consorte di questi

Eleonora di Gonzaga, entrambi

appassionati cacciatori,

scelsero Schönbrunn come

luogo di soggiorno durante le

battute di caccia. Dopo la

morte di Ferdinando nel 1637

la tenuta divenne la residenza

vedovile di Eleonora, la

quale, amante dell'arte, vi

condusse un'animata vita di

società per la quale aveva

bisogno di una cornice

architettonica di

rappresentanza. Per questo

intorno al 1642 ella fece

costruire un castelletto,

cambiandone il nome da

Katterburg a Schönbrunn, la

cui prima menzione in

documenti ufficiali risale

proprio a quell'anno.

Nel 1683 il castello e il giardino

zoologico di Schönbrunn

furono preda delle

devastazioni per l'assedio di

Vienna da parte dei Turchi.

L'imperatore Leopoldo I, che

ne entrò in possesso nel

1686, prese la decisione di

affidare Schönbrunn all'erede

al trono Giuseppe, e di

costruire per questi un

edificio di rappresentanza.

Quando ben presto, grazie alla

mediazione degli ambienti

aristocratici, l'architetto

Johann Bernhard Fischer von

Erlach, che si era formato a

Roma, giunse alla corte

imperiale, nel 1688 egli

disegnò il cosiddetto

"progetto Schönbrunn

I" per l'imperatore, con

il quale intendeva dar prova

del proprio talento

architettonico e risvegliare

l'interesse del sovrano. Nel

1689 Fischer fu quindi

nominato precettore di

architettura dell'erede al

trono, e si affermò ben

presto come il più richiesto

architetto della corte e della

nobiltà. Nel 1693 Leopoldo I

lo incaricò di eseguire i

progetti concreti per la

costruzione di un castello di

caccia, eretto nel

1696 in

parte ancora sulle fondamenta

del castelletto distrutto dai

Turchi.

Nella primavera del 1700 era

terminata la costruzione del

tratto centrale del castello,

ormai abitabile. Il progetto

di ampliamento con

l'edificazione delle ali

laterali si arenò nel 1701 in

seguito alle difficoltà

finanziarie causate dalle

guerre spagnole di

successione, mentre i lavori

ancora necessari si bloccarono

del tutto alla morte

improvvisa di Giuseppe.

Fischer von Erlach era

responsabile non soltanto

della progettazione del

castello, ma presiedeva anche

i lavori che sorvegliava di

persona. Proprio a questo

grande incarico eminentemente

rappresentativo si deve

probabilmente anche il

conferimento del predicato

nobiliare "von

Erlach", che gli fu

concesso dall'imperatore

Leopoldo.

Il castello incompiuto servì in

seguito come residenza

vedovile di Guglielmina

Amalia. Nel

1728 l'imperatore Carlo VI

entrò in possesso di Schönbrunn,

dov'egli tuttavia si recava

soltanto per la caccia ai

fagiani. Infine egli donò il

complesso alla figlia Maria

Teresa, che come testimoniano

le fonti nutriva già da

sempre una predilezione per il

castello e il giardino. Il

regno di Maria Teresa fu per

Schönbrunn un'epoca di grande

sfarzo, e il castello divenne

il centro della vita politica

e di corte. Sotto la sua

influenza personale e sotto la

direzione dell'architetto

Nikolaus Pacassi, l'ex

castello di caccia di Giuseppe

I fu trasformato ed ampliato

sino a divenire una residenza.

Nell'inverno del 1742/43

ebbero inizio i primi lavori

di costruzione nel castello

incompiuto, che culminarono in

seguito in un progetto di

rifacimento di ampio respiro

al quale il complesso deve in

gran parte l'aspetto odierno.

La prima fase, dal 1743 al

1749, fu già dominata da

Nikolaus Pacassi, che grazie

al suo talento soprattutto

pratico fu promosso primo

architetto e quindi nel 1749

architetto di corte. Dapprima

si iniziò a costruire i

locali destinati alle udienze

e ad abitazione nell'ala

orientale per la futura coppia

imperiale, che ne prese

possesso nel 1746.

Un anno prima si era svolta la

cerimonia di consacrazione

nella cappella del castello,

che pur nella nuova

sistemazione conservava la

struttura e articolazione

spaziale voluta da Fischer von

Erlach.

Durante i lavori di rifacimento

dell'ala orientale furono

creati anche i due cortili

interni e fu costruita la

cosiddetta scala della

cappella, che consentiva di

accedere al piano nobile.

I lavori seguenti, nel 1746,

compresero la demolizione

della scalinata centrale

all'aperto di Fischer von

Erlach sul lato del cortile

d'onore, per creare al piano

terra del risalto centrale un

ampio passaggio coperto e al

piano nobile sovrastante

la Piccola

e Grande Galleria.

Contemporaneamente fu

edificato il cosiddetto

Scalone azzurro nell'ala

occidentale come accesso di

rappresentanza al piano

nobile, senza però

distruggere l'articolazione

delle pareti della sala da

pranzo, voluta all'epoca da

Fischer von Erlach, con il

soffitto affrescato da

Sebastiano Ricci nel 1702/03.

Poiché la famiglia imperiale

si era fatta più numerosa, già

nel 1747 nell'ala orientale si

rese necessario un nuovo

intervento, inserendo un piano

ammezzato fra il piano nobile

e il piano superiore,

destinato ad alloggiare i

figli dell'imperatrice e la

loro corte.

Le due gallerie al centro del

castello offrivano spazio per

i grandi ricevimenti, mentre

la Piccola Galleria

era adibita a salone per le

feste di famiglia in cerchia

più intima. Mancavano ancora

in questo primo rifacimento la

ricca decorazione di stucchi e

gli affreschi del soffitto nei

due saloni delle feste. Alla

Grande Galleria, in occasioni

private, si poteva accedere

anche direttamente attraverso

il nuovo scalone del cortile

d'onore, dalle passatoie

arcuate. Nelle occasioni

ufficiali i visitatori

dovevano invece seguire

l'intero percorso come voleva

la tradizione del "fare

anticamera"', dallo

scalone azzurro alle sale

delle udienze dell'imperatore

e consorte, come prevedeva il

cerimoniale di corte.

Fra gli ulteriori rifacimenti di

quell'epoca si annoverano

anche le arcate di

collegamento lungo il cortile

d'onore con le ali laterali,

definite "ali dei

cavalieri" nelle quali

alloggiava il personale di

corte di rango superiore.

Adiacenti ad esse furono

costruiti ampi fabbricati di

servizio in direzione di

Meidling (fra l'altro

l'Orangerie) e Hietzing.

Questi fabbricati si erano

resi urgentemente necessari,

poiché l'utilizzazione del

castello come residenza della

famiglia imperiale e la

presenza dell'intera corte che

ciò comportava richiedeva il

necessario approvvigionamento.

Dopo tutto Schönbrunn doveva

dare vitto e alloggio ad oltre

1500 persone. Per esplicito

desiderio di Maria Teresa nel

tratto del cortile nord fu

costruito anche un teatro del

castello, inaugurato

solennemente nel 1747. Come

cantanti ed attori vi si

esibivano fra l'altro anche i

numerosi figli

dell'imperatrice, mentre Maria

Teresa in persona dava prova

del suo talento canoro.

Ben presto dopo il 1750 Maria Teresa

si vide costretta a

intraprendere nuovamente un

ampliamento del castello, la

cui progettazione ed

esecuzione nel 1753 - 1763 fu

affidata esclusivamente a

Pacassi. La famiglia imperiale

era rallegrata quasi da una

nascita l'anno, e per

sopperire al fabbisogno di

stanze si rese necessario

l'inserimento di una piano

intermedio anche nell'ala

occidentale.

Grazie a questo intervento la

simmetria esterna

dell'edificio fu ripristinata

e si poté quindi procedere ad

ultimare le facciate. I lavori

della seconda fase di

rifacimenti non si limitarono

all'ampliamento spaziale e

agli esterni, ma si

concentrarono anche sulla

decorazione dei saloni di

rappresentanza.

Le due gallerie in quanto saloni

delle feste furono dotate di

un soffitto a volta, che fu

decorato di magnifici stucchi

ed affreschi che ne fanno la

maggiore testimonianza del

rococò in una reggia

imperiale. Gli affreschi

furono realizzati da Gregorio

Guglielmi fra il 1755 ed il

1761, mentre nel 1761/62

Albert Bolla eseguì gli

stucchi.

Anche le sale prospicienti il

giardino furono decorate in

gran parte in stile rococò,

con forme estremamente

manierate, le cosiddette

rocaille, inserendo specchi e

dipinti fissati al muro oppure

ricorrendo alle cosiddette

"cineserie",

all'epoca di gran moda.

Dopo la morte improvvisa

dell'imperatore Francesco

Stefano I nel 1765, che

addolorò profondamente Maria

Teresa, si ebbe una nuova fase

di rifacimenti. La vedova fece

adibire varie sale nell'ala

orientale del castello a

memoriale del marito, senza

badare a spese nel decorarle

con preziosi pannelli di lacca

cinese e pregiatissime

pannellature di legno tuttora

conservate. Al pianterreno

Maria Teresa fece decorare fra

il 1769 ed il 1777 le

cosiddette stanze Bergl, in

cui abitò sino alla morte

durante i caldi mesi estivi,

di pitture paesaggistiche

esotiche.

Dopo la morte di Maria Teresa il

castello di Schönbrunn restò

disabitato e fu riutilizzato

come residenza estiva soltanto

ai primi dell'Ottocento, sotto

l'imperatore Francesco II. A

quell'epoca risalgono anche le

due occupazioni di Vienna da

parte di Napoleone, nel 1805 e

nel 1809, durante le quali

l'imperatore francese alloggiò

fra l'altro nelle stanze

destinate a memoriale di

Francesco Stefano I, nell'ala

orientale.

In occasione del Congresso di Vienna

nel 1814/15 ci si rese conto

che a Schönbrunn erano

necessari urgenti rifacimenti.

Nel corso di tali lavori

Francesco II fece eseguire fra

il 1817 e il 1819 anche una

trasformazione della facciata

secondo i progetti

dell'architetto di corte

Johann Aman, che comportò

cambiamenti decisivi. Aman

asportò la ricca decorazione

rococò della facciata di

Pacassi e conferì al castello

il suo aspetto attuale,

nell'ormai classico

"giallo Schönbrunn",

con una facciata sobria,

ridotta a pochi elementi

decorativi.

Nel 1830 Francesco Giuseppe nacque

nell'ala orientale del

castello, abitata dai suoi

genitori Francesco Carlo e

Sofia. Educato dalla madre sin

dai primi anni di vita al

futuro ruolo di erede al

trono, Francesco Giuseppe

trascorse i mesi estivi

dell'infanzia e giovinezza a

Schönbrunn. Con la sua ascesa

al trono nel 1848 il castello

avrebbe vissuto una nuova

epoca di splendore, poiché

l'imperatore scelse Schönbrunn

come sua residenza preferita,

in cui trascorse gran parte

della vita. Da giovane

imperatore Francesco Giuseppe

andò a vivere nelle stanze

dell'ala occidentale che

affacciavano sul cortile

d'onore, dov'egli abitò fino

alla morte, avvenuta il 21

novembre del 1916. Mentre le

sale di rappresentanza

rimasero quasi identiche, gli

appartamenti privati

dell'imperatore ricevettero

nuovi arredi. I mobili che si

sono conservati fino ad oggi,

mostrano nel loro carattere

sobrio e borghese una

peculiarità del carattere di

Francesco Giuseppe.

In occasione delle imminenti nozze

con Elisabetta, duchessa di

Baviera, nel 1854, già

durante l'inverno si ebbero

gli interventi di rifacimento

per la futura imperatrice

nell'ala occidentale che dava

sui giardini privati di

Hietzing. Anche l'appartamento

di Elisabetta comprendeva

varie stanze, al centro delle

quali si trovava il salotto

dell'imperatrice, in cui ella

teneva udienza. I locali

adiacenti verso nord, come

la Camera

da letto comune,

la Camera

della toeletta e il Gabinetto

della scala erano le stanze

private di Elisabetta e furono

arredate con pesanti mobili di

palissandro. Il cosiddetto

Gabinetto della scala le

serviva da studio. Qui nel

1862 Elisabetta fece inserire

una scala a chiocciola che le

consentiva di accedere

direttamente ai locali a

pianterreno. Le sale del

pianterreno sottostanti

l'appartamento furono arredate

un anno dopo come autentiche

"camere private" che

davano sul giardino, come più

tardi a Gödöllö, con un

grande salotto e probabilmente

la palestra che era di

prammatica. Le pareti furono

rivestite e i mobili

tappezzati del suo colore

preferito, il violetto.

Al pianterreno del castello furono

arredati anche gli

appartamenti dei figli di

Elisabetta e Francesco

Giuseppe. Per la figlia

maggiore, Gisella, erano state

allestite le stanze adiacenti

a quelle dell'imperatrice,

mentre per Rodolfo fu arredato

nel 1867 il cosiddetto

"appartamento del

principe ereditario", che

dava verso Meidling.

In tutto il pianterreno

nell'intervento di arredamento

per la famiglia di Francesco

Giuseppe si conservarono quasi

tutte le decorazioni di

stucchi dei soffitti,

dell'epoca di Maria Teresa, le

pannellature di legno in

bianco e oro e i paesaggi

dipinti alle pareti. Gli

stucchi di altissimo pregio

artistico alle pareti e ai

soffitti di queste stanze

testimoniano dell'alto livello

raggiunto dall'artigianato

artistico all'epoca di Maria

Teresa.

In occasione dell'imminente

esposizione universale nel

1873 a

Vienna, dal

1869 in

poi si ebbero ampi interventi

di restauro rispettando le

antiche decorazioni rococò

del Settecento, che furono

integrate o ripristinate in

neo-rococò come espressione

dello stile imperiale. I

lavori si concentrarono sulle

due gallerie e sulle stanze

nell'ala orientale, destinate

ad appartamenti per gli

ospiti. In queste sale le

pareti furono rivestite a

nuovo o di parati delle

collezioni imperiali o di

damasco ananas rosso, come si

vede tuttora.

Nel corso di questi lavori si

intervenne nella Piccola

galleria applicando sulla

scagliola, della metà del

Settecento, una monocromia

nella tecnica del bianco

lustrato, riccamente decorata

con composizioni di agrafi,

trofei ed armi.

Le

sale e le stanze del castello

di

Schönbrunn

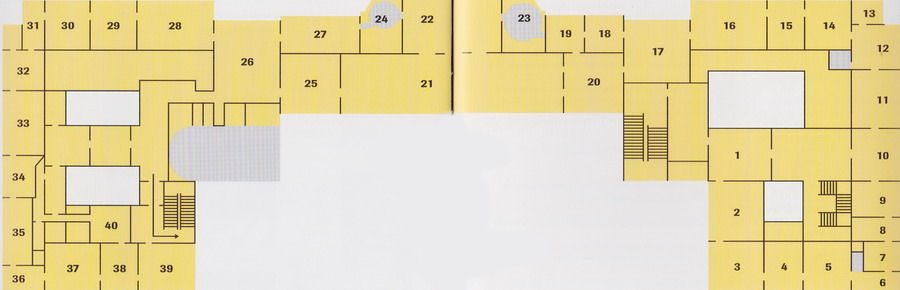

|

|

-

La

Stanza della Guardia

-

La

Stanza del biliardo

-

La

Stanza di noce

-

Lo

Studio di Francesco

Giuseppe

-

La

Camera da letto e

camera mortuaria di

Francesco

Giuseppe

-

Il

Gabinetto

occidentale a

terrazza

-

Il

Gabinetto della

scala

-

La

Camera della

toeletta

-

La

Camera da letto

comune di Elisabetta

e Francesco Giuseppe

-

Il

Salotto

dell'imperatrice

-

La

Stanza di Maria

Antonietta

-

La

Stanza dei bambini

-

Il

Gabinetto della

prima colazione

-

Il

Salone giallo

-

La

Stanza del balcone

-

La

Stanza degli specchi

-

La

Stanza grande di

Rosa

-

La

prima Stanza piccola

di Rosa

-

La

seconda Stanza

piccola di Rosa

-

La

Stanza delle

lanterne

|

-

La

Grande Galleria

-

La

Piccola Galleria

-

Il

Gabinetto cinese

rotondo

-

Il

Gabinetto cinese

ovale

-

La

Stanza del carosello

-

La

Sala delle cerimonie

-

La

Stanza dei cavalli

-

Il

Salone cinese

azzurro

-

La

Stanza Vieux-Laque

-

La

Stanza di Napoleone

-

La

Stanza delle

porcellane

-

La

Stanza del milione

-

Il

Salone degli arazzi

-

Lo

Studio

dell'arciduchessa

Sofia

-

Il

Salone rosso

-

Il

Gabinetto a terrazza

-

La

Camera ricca

-

Lo

Studio di Francesco

-

Il

Salone di Francesco

Carlo

-

La

Stanza della caccia

|

Ala

Occidentale

In cima allo Scalone azzurro, dietro

un'imponente porta, ha inizio

la romantica visita degli

appartamenti imperiali, un

affascinante percorso

attraverso i secoli. Le sale

del castello di Schönbrunn

furono non soltanto teatro di

innumerevoli festeggiamenti e

residenza della dinastia

asburgica, ma furono anche il

luogo in cui operarono celebri

artisti e artigiani delle più

svariate epoche stilistiche.

Nell'ex

castello di caccia di Giuseppe

I lo Scalone azzurro

fungeva da sala da pranzo e fu

trasformato intorno al 1745 da

Nikolaus Pacassi in scalone di

rappresentanza, intervento

necessario per il castello di

residenza e di famiglia della

sovrana asburgica Maria

Teresa. I rifacimenti non

intaccarono l'affresco del

soffitto, eseguito nel

1701/1702 dal pittore italiano

Sebastiano Ricci, che descrive

la glorificazione dell'erede

al trono Giuseppe, ritratto

come eroe di guerra ed uomo

virtuoso. Il nome dello

scalone deriva dalla

tinteggiatura azzurro chiaro

delle pareti, che risale

all'epoca di Maria Teresa.

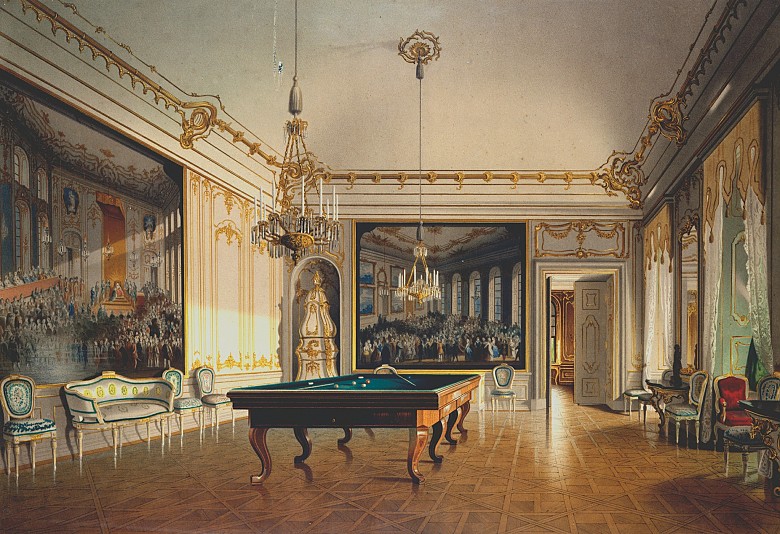

La

Stanza del biliardo

apre la sequela delle sale da

udienza e delle camere private

di Francesco Giuseppe,

penultimo imperatore

asburgico. Gli arredi del suo

appartamento testimoniano il

mondo del sovrano e raccontano

come si svolgesse la sua vita

privata e lavorativa nel

castello: ad esempio il tavolo

da biliardo, gioco all'epoca

assai apprezzato a corte,

menzionato per la prima volta

in questa sala nel 1837.

Varie volte la settimana l'imperatore Francesco Giuseppe

riceveva i membri del suo

governo e le maggiori cariche

militari. Mentre i ministri, i

generali e gli ufficiali

aspettavano in questa sala, si

dilettavano al tavolo da

biliardo di epoca Biedermeier.

I

dipinti al centro la cerimonia

di conferimento dell'Ordine di

Maria Teresa nel 1758, a

sinistra il banchetto nella

Grande Galleria e a destra la

partecipazione di Francesco

Giuseppe al convivio nel parco

in occasione del centenario

della fondazione dell'Ordine),

ritraggono eventi memorabili

della storia asburgica.

La

Stanza di noce fungeva

da sala delle udienze per

Francesco Giuseppe, e deve il

suo nome ai preziosi pannelli

in legno di noce che ne

rivestono le pareti e

risalgono al 1765, quando

l'ala occidentale, dopo la

morte improvvisa di Francesco

Stefano I, fu arredata per

Giuseppe II, reggente insieme

a Maria Teresa. I pannelli

sono incorniciati di listelli

dorati ed adorni di rocaille

anch'esse dorate. Di questa

notevole decorazione rococò

fanno parte anche le consolle

dorate e riccamente intagliate

e il lampadario intagliato di

legno, a quarantotto bracci.

Un secolo dopo furono

realizzati nello stile del

neorococò gli arredi della

Sala delle udienze per

Francesco Giuseppe.

Qui

l'imperatore Francesco

Giuseppe teneva le numerose

udienze con i suoi ministri, i

funzionari di corte e i capi

di governo. Il lunedì

e il giovedì persino ogni

suddito dell'impero che ne

facesse richiesta era ammesso

alle udienze dell'imperatore.

Fu grazie alle udienze che

Francesco Giuseppe divenne un

eccezionale fisionomista,

attitudine che serbò fino ad

età avanzata.

Lo

Studio di Francesco

Giuseppe contrasta

in maniera

eclatante con la Stanza di

noce, che aveva

funzioni di rappresentanza.

Gli arredi sobri nello stile

dello storicismo, nel gusto

tradizionale borghese degli

anni 1860/70, erano consoni

alla natura parsimoniosa

dell'imperatore. Instancabile,

Francesco Giuseppe, che amava

definirsi il primo funzionario

del suo stato, lavorava allo

scrittoio nel vano della

finestra, di solito vestito

del suo "bonjourl"

grigio lupo.

La

giornata lavorativa del

sovrano aveva inizio alle 5

del mattino, e tutte le

pratiche venivano sbrigate con

il medesimo zelo, sia

quelle importanti che quelle

minori, a testimonianza del

suo accentuato amore per

l'ordine che si spingeva fino

alla pedanteria. Mentre

lavorava l'imperatore prendeva

dei pasti frugali che si

faceva servire allo scrittoio,

tra i pacchi di pratiche

sbrigate e quelle non evase.

I due ritratti di grande formato

raffigurano Francesco Giuseppe

all'età di 33 anni e

l'imperatrice Elisabetta,

divenuta un mito e

universalmente nota con il

soprannome di Sisi, entrata

nella leggenda assai prima dei

film nei quali il suo ruolo fu

interpretato da Romy

Schneider. A corroborare il

mito, quando l'imperatrice era

ancora viva, furono la sua

intelligenza, lo spirito

indomito, l'eccentricità e la

straordinaria avvenenza.

Incompresa a corte, Elisabetta

soffriva di depressioni, che

si acuirono dopo il tragico

suicidio a Mayerling del

figlio Rodolfo.

La

Camera da letto e camera

mortuaria di Francesco

Giuseppe fu arredata nel

1868 con gli stessi mobili

imbottiti dello studio, e

sarebbe rimasta quasi identica

per i cinquant'anni seguenti,

fino alla morte

dell'imperatore. Nel corso di

quel mezzo secolo tuttavia vi

si aggiunsero numerose

fonografie e dipinti di membri

della famiglia, figli e

nipoti, nonché

gli oggetti ricordo.

Di

questi fa parte anche il

paravento, adorno di tanti

quadretti di pellegrinaggi

portati in ricordo da

Katharina Schratt, l'amica del

cuore dell'imperatore. Fu

proprio Elisabetta a creare il

contatto fra la celebre

attrice viennese e Francesco

Giuseppe, e a incoraggiarlo

sempre più, perché preferiva

sapere l'imperatore in fidata

compagnia durante le sue

continue assenze. Gli arredi

della camera da letto

dall'aspetto così poco

imperiale, il letto di ferro,

l'inginocchiatoio e il lavabo

di marmo, con gli accessori

dell'epoca, testimoniano della

parsimonia e della semplicità

dell'imperatore, che si alzava

già alle quattro del mattino.

Dopo

aver fatto le abluzioni

mattutine con l'acqua fredda,

Francesco Giuseppe era solito

recitare le preghiere del

mattino, da cattolico

osservante qual era. Nel letto

di ferro spartano l'imperatore

si spense all'età di 86 anni

il 21 novembre del 1916, in

piena Prima guerra mondiale.

Il dipinto di Franz Matsch lo

ritrae 24 ore dopo la morte.

All'uscita della camera è

collocato nel vano della porta

il gabinetto, che fu

installato nel 1899 per

Francesco Giuseppe.

Il

Gabinetto occidentale della

terrazza conduce

all'appartamento

dell'imperatrice Elisabetta.

Vi è

esposto un dipinto del pittore

francese Pierre Benevaux, che

ritrae le figlie minori di

Maria Teresa: Maria

Antonietta, futura regina di

Francia, e Maria Giuseppa.

Per

Sisi, come Elisabetta veniva

affettuosamente chiamata in

famiglia, la vita da

imperatrice in Austria ebbe

inizio in un certo senso

proprio a Schönbrunn. Dopo il

suo arrivo a Vienna, il 22

aprile del 1854, ella

trascorse la prima notte a Schönbrunn,

mentre il giorno seguente si

ebbe l'ingresso solenne nella

città,

residenza imperiale.

Il

Gabinetto della scala fungeva

da studio di Elisabetta, che

qui curava la sua fitta

corrispondenza, scriveva i

suoi diari e componeva

liriche. Dopo la prima crisi

coniugale, nel

1859, Elisabetta si

rifugiò a Madeira

e per un anno non fece più

ritorno alla corte di

Vienna; al suo ritorno

soggiornò frequentemente a

Schönbrunn. Il

Gabinetto della scala fungeva

da studio di Elisabetta, che

qui curava la sua fitta

corrispondenza, scriveva i

suoi diari e componeva

liriche. Dopo la prima crisi

coniugale, nel

1859, Elisabetta si

rifugiò a Madeira

e per un anno non fece più

ritorno alla corte di

Vienna; al suo ritorno

soggiornò frequentemente a

Schönbrunn.

Nel

suo studio fu costruita una

scala a chiocciola, che oggi

non esiste più,

che conduceva alle stanze

private di Elisabetta al

pianterreno, per lei allestite

a quell'epoca. Di qui

l'imperatrice, che amava la

libertà e rifiutava il rigido

cerimoniale di corte, poteva

uscire quando voleva dal

castello, inosservata agli

occhi di portieri e guardie.

Queste camere, che oggi non esistono

più, non erano arredate

secondo le norme vigenti a

corte, ma secondo il gusto

dell'imperatrice, erano

tappezzate di parati viola ed

ammobiliate con oggetti di

proprietà di Elisabetta.

Inoltre l'appartamento sul giardino

disponeva di una palestra con

camerino per i massaggi e di

un "luogo di decenza

elegante, inodore,

all'inglese": una

toilette.

Poiché l'imperatrice,

estremamente schiva di

carattere, amava fare

frequenti passeggiate nel

parco del castello,

l'appartamento sul giardino le

consentiva di uscire quando

voleva e di rientrare senza

essere osservata dai portieri

e dalla guardia.

La

Camera della toeletta

dell'imperatrice Elisabetta

non poteva mancare in alcun

appartamento di Elisabetta,

poiché

la giornata dell'imperatrice

era scandita dalle cure

estetiche e dallo sport per

conservare una figura

asciutta. L'imperatrice

austriaca era ritenuta una

delle donne più belle del

mondo, fama alla quale avevano

contribuito in maniera

decisiva soprattutto i

ritratti di Franz Xaver

Winterhalter. Ricette speciali

di bellezza, la ginnastica

quotidiana e le diete

servivano a mantenere snella

la sua figura, cosa che

Elisabetta sottolineava

ulteriormente indossando abiti

attillati.

Varie

ore erano dedicate ogni giorno

alla cura della magnifica

chioma, che le sfiorava le

caviglie e che ella amava far

acconciare a forma di corona

intrecciata. Fu cosi che la

parrucchiera Franziska

Feifalik divenne una delle sue

più intime confidenti, e se

la situazione lo consentiva la

parrucchiera spesso fungeva

persino da controfigura

dell'imperatrice, che

rifuggiva dal contatto con il

pubblico.

Fu

Elisabetta stessa a creare il

mito della propria bellezza

eterna. Una volta compiuti i

trent'anni non si fece mai più

ritrarre, e quando si trovava

in pubblico nascondeva il viso

dietro un ventaglio.

La

Camera da letto comune di

Elisabetta e Francesco

Giuseppe fu rivestita nel

1854, l'anno delle nozze, di

tessuti bianchi e blu e

arredata con pesanti mobili di

palissandro, che probabilmente

poco rispondevano al gusto

della stravagante imperatrice.

La camera da letto fu

utilizzata dalla coppia

soltanto nei primi anni di

matrimonio; ben presto

all'imperatore ne venne negato

l'accesso, oppure Elisabetta

s'intratteneva soltanto nelle

sue camere private, a

pianterreno.

Nonostante

Elisabetta gli opponesse

questi rifiuti e l'avesse

tante volte respinto,

Francesco Giuseppe esaudiva

ogni desiderio della sua amata

Sisi, che ben presto imparò

ad usare il potere della

propria bellezza. Fu così che

dagli anni Settanta

dell'Ottocento in poi le fu

possibile condurre vita

autonoma e dedicarsi a lunghi

viaggi, mentre Francesco

Giuseppe divenne sempre più

solitario a causa della sua

assenza.

Adorata

da Francesco Giuseppe anche

dopo la morte, Elisabetta fu

assassinata il 10 settembre

1898 dall'anarchico italiano

Luigi Lucheni a Ginevra.

La

cosiddetta Stanza di Maria

Antonietta, dai pannelli

in bianco ed oro e i

candelabri da parete di vetro

boemo, fungeva all'epoca di

Elisabetta da sala da pranzo

per la famiglia.

La tavola è imbandita per la famiglia con porcellane

viennesi, argenterie da tavola

viennesi della ditta

Mayerhofer & Klinkosch e

bicchieri di cristallo con

sfaccettatura a forma di

prisma della ditta Lobmeyr.

Quando vi pranzava la famiglia

imperiale in cerchia

ristretta, il cerimoniale era

meno rigido che nei banchetti

di corte. L'imperatore stesso

decideva la disposizione dei

posti a tavola ed era concesso

anche chiacchierare da un lato

all'altro della tavola, mentre

nei banchetti di corte ci si

poteva intrattenere soltanto

con il commensale seduto

accanto, bisbigliando.

Nelle occasioni ufficiali si servivano piatti della cucina

francese, mentre nei pranzi di

famiglia si apprezzava la

cucina viennese e le ricette

semplici come Wiener Schnitzel

(una sorta di cotoletta alla

milanese), gulasch, arrosto

alle cipolle, brioche o

Kaiserschmarren (frittatine

con uva passa).

I fiori per le decorazioni a

centrotavola erano forniti

dall'amministrazione dei

giardini di corte di Schönbrunn.

Oltre alle azalee e ai

giacinti per le decorazioni più

preziose si utilizzavano le

orchidee. Nel 1900 nelle serre

del castello crescevano 25.000

orchidee di 1500 varietà,

all'epoca la maggiore raccolta

d'Europa. Il dipinto al centro

ritrae l'imperatrice

Elisabetta ai tempi delle

nozze d'argento, adorna di

rubini e diamanti.

La stanza deve il nome ad un

arazzo che raffigura Maria

Antonietta con i figli. Era un

dono di Napoleone III a

Francesco Giuseppe, ed è

proprietà privata della

famiglia.

Nel

Salotto dell'imperatrice

l'atmosfera è

dominata dai pannelli

bianco-dorati, dalle

tappezzerie di seta chiara e

dai sontuosi arredi nello

stile del neorococò.

L'orologio collocato dinanzi

allo specchio presenta una

particolarità: grazie al

quadrante con le lancette a

rovescio montato sul retro, si

può leggere l'ora anche allo

specchio.

Particolarmente

interessanti sono i dipinti

che adornano il salone. Il

ritratto di Maria Antonietta

in costume da caccia alla moda

dell'epoca è opera di Joseph

Kranzinger,

mentre gli altri dipinti a

pastello vengono attribuiti al

pittore ginevrino Jean-ÈtienneLiotard,

per il quale Maria Teresa

nutriva una particolare

predilezione. Ritraggono

l'erede al trono Giuseppe

all'età di undici anni ed

alcune delle sue sorelle.

Il

salotto faceva parte

dell'appartamento

dell'imperatrice Elisabetta,

cui era collegato mediante lo

scalone azzurro e l'anticamera

dell'imperatrice. Negli anni

Sessanta dell'Ottocento

Elisabetta soggiornò

prevalentemente a Vienna e

grazie alla sua costante

presenza riuscì ad esercitare

influenza crescente

sull'imperatore in materia

politica. E fu in fondo

proprio Elisabetta a favorire

il compromesso con l'Ungheria:

l'unica volta in cui esercitò

il suo ruolo di imperatrice.

La

cosiddetta Stanza dei

bambini è

adorna dei ritratti di varie

figlie di Maria Teresa. La

cosiddetta Stanza dei

bambini è

adorna dei ritratti di varie

figlie di Maria Teresa.

I

dipinti, che risalgono al 1765

circa, ritraggono la figlia

maggiore Maria Anna,

appassionata di scienze

naturali, in un abito con il

corpetto blu; vestita di pizzo

con il fiocco rosso Maria

Cristina, la figlia preferita

di Maria Teresa, che fu

l'unica a poter sposare l'uomo

che aveva scelto, il duca di

Sassonia-Teschen; Maria

Elisabetta, un tempo così

graziosa, in abito dorato

adorno di rose di stoffa

variopinta, rimase talmente

sfigurata dal vaiolo e in

seguito dal gozzo, da venir

soprannominata in famiglia

"Liesl con il

gozzo"; Maria Amalia, in

abito di velluto rosso con le

maniche di pizzo bianco, andò

sposa al duca di

Borbone-Parma, che aveva

cinque anni meno di lei; Maria

Carolina, che regge tra le

mani un ritratto del padre che

lei stessa aveva eseguito, andò

sposa a Ferdinando, re di

Napoli e di Sicilia, ed oppose

poi veemente resistenza a

Napoleone.

Maria

Antonietta, in abito azzurro

con pizzi bianchi, lasciò la

corte viennese all'età di

quindici anni per andare in

sposa al Delfino francese e

risiedere a Versailles come

futura regina di Francia.

Sulla

sinistra s'intravede la camera

da bagno che fu installata per

l'ultima imperatrice

austriaca, Zita, nel 1917.

Il

Gabinetto della prima

colazione è

adorno di medaglioni fiorati

incorniciati. Questi lavori

d'applicazione montati in

cornice di rocaille furono

eseguiti da Elisabetta

Cristina, la madre di Maria

Teresa.

Per

intere generazioni fu

consuetudine della famiglia

asburgica che i figli

svolgessero attività

artistiche e seguissero una

formazione artigiana. Maria

Teresa e Francesco Stefano I

promossero anch'essi le

attività artistiche dei loro

figli, che parteciparono

attivamente anche alla

decorazione di varie sale di Schönbrunn.

Il

Salone giallo, situato

sul lato del castello che da

verso il parco, è

arredato con mobili originali

dell'epoca di Maria Teresa. Il

Salone giallo, situato

sul lato del castello che da

verso il parco, è

arredato con mobili originali

dell'epoca di Maria Teresa.

Definita

già intorno alla metà del

Settecento "stanza gialla

fiammingheggiante", solo

di recente la sala è stata

ripristinata nella sua forma

originale grazie al rinnovo

della doratura dei mobili,

datati intorno al 1770, e al

rivestimento con una stoffa di

stile adatto.

A

questo insieme di arredi

tipici dello stile dell'epoca

di Maria Teresa si aggiunge il

secretaire Luigi XVI

realizzato dal celebre

ebanista Adam Weisweiler, uno

scrittoio da donna che giunse

a Vienna come unico oggetto

ricordo della regina di

Francia Maria Antonietta, che

fu ghigliottinata nel 1793.

Notevoli

sono inoltre in questa sala i

numerosi ritratti a pastello

di bambini borghesi del

pittore ginevrino Liotard, che

furono acquistati

personalmente da Maria Teresa:

questi ritratti di fanciulli

contrastano fortemente con i

tipici ritratti di corte dei

figli dell'imperatrice.

Nella

Stanza

del

Balcone

sono

esposti i ritratti dei figli

di Maria Teresa, eseguiti dal

pittore di corte Martin van

Meytens. Fra essi vediamo Maria Elisabetta, che veniva considerata

la più avvenente fra le

figlie di Maria Teresa ed era

ritenuta quindi un ottimo

partito. Tuttavia ella non fu

risparmiata dal temuto vaiolo

nero, e sopravvisse alla

malattia ma il suo volto

rimase sfigurato dalle

cicatrici e non poté più

pertanto essere maritata.

L'unica alternativa per l'arciduchessa fu andarsene in

convento, il che tuttavia non

equivaleva necessariamente ad

una punizione, visto che le

figlie degli imperatori, in

qualità di badesse dei propri

conventi, risiedevano in

appartamenti degni del loro

rango e potevano liberamente

coltivare i propri interessi.

Particolare

attenzione merita il quadro a

grande formato, datato

1751/1752, che ritrae gli

arciduchi Giuseppe, Carlo

Giuseppe e Pietro Leopoldo,

che già

in tenera età furono nominati

condottieri di reggimenti.

Il

principe ereditario Giuseppe

undicenne, raffigurato al

centro, è

ritratto come comandante di un

reggimento di dragoni, benché

in un'uniforme adeguata al

cerimoniale tradizionale di

corte. Carlo Giuseppe (a

destra) è ritratto

nell'uniforme del suo

reggimento ungherese di

fanteria, e Leopoldo (a

sinistra) come piccolo

corazziere.

La

Stanza degli specchi

(dal 1762 in poi detta anche

Salone degli specchi), dalla

magnifica decorazione

bianco-dorata e dagli specchi

di cristallo, è

una tipica sala di

rappresentanza dell'epoca di

Maria Teresa. Le pareti e il

soffitto sono adorni di

rocaille dorate, fra cui sono

montati grandi specchi

incorniciati da girandole di

bronzo: la decorazione rococò

risale al 1755 circa e faceva

da cornice ad udienze e

piccole cerimonie.

Fu

qui

probabilmente

che

il

13 ottobre 1762

l'imperatrice ricevette anche

Leopold Mozart con i suoi

figli, Anna, di undici anni, e

Wolfang, che ne aveva sei. Il

piccolo Wolfgang si esibì

al cospetto di Maria Teresa al

clavicembalo,

"saltandole poi in

grembo, abbracciandola e

sbaciucchiandola per

bene", come raccontava il

padre orgoglioso.

Ala

centrale

L'insieme

delle tre Stanze di Rosa,

realizzate nel 1763/1764

unendo insieme una camera

grande e due piccole, deve il

nome al pittore Joseph Rosa,

che eseguì

su incarico di Maria Teresa 15

paesaggi di grande formato,

montati nei pannelli murali.

Il

primo dipinto a sinistra nella

Stanza grande di Rosa mostra

la residenza originaria della

dinastia, la Fortezza detta

Habichtsburg, in seguito

Habsburg (Asburgo), come

rovina idealizzata, situata

nella legione dell'Aargau in

Svizzera. Questo quadro stava

probabilmente a sottolineare

anche l'interesse di Maria

Teresa per la storia della

dinastia asburgica. Gli altri

dipinti mostrano paesaggi

fluviali e montani idealizzati

con figure accessorie di

contadini, nonché greggi di

capre e pecore al riposo, e

creano un contrasto con la

tipica decorazione rococò in

bianco ed oro.

Nella

Stanza grande di Rosa fra gli

stucchi dorati e le rocaille

manierate sono incastonati

vari strumenti musicali,

un'allusione al fatto che

probabilmente la stanza veniva

usata anche come sala della

musica. Qui si trova il

ritratto di Maria Teresa

regina d'Ungheria, di Martin

van Meytens.

Dalla

seconda Stanza piccola di Rosa

si vede la cosiddetta scala di

Kaunitz, che consentiva al

conte Kaunitz, cancelliere di

stato ed uno dei più

intimi consiglieri di Maria

Teresa che risiedeva al piano

superiore, di avere accesso

diretto al piano nobile.

Nella

Stanza delle lanterne,

i cui rivestimenti di marmo

delle porte risalgono

all'epoca di Giuseppe I, prima

dell'elettrificazione del

castello i servitori sostavano

con le lanterne per indicare

la strada nell'oscurità,

in caso di necessità, ai

sovrani e alla corte.

Lunga

43 metri e larga quasi 10, la Grande

Galleria rappresentava a

cornice ideale per le

cerimonie di corte. Vi si

tenevano balli, ricevimenti in

grande stile e banchetti.

Maria Teresa adorava

festeggiare soprattutto gli

onomastici dei familiari. Le

cerimonie prevedevano di

solito, oltre ad un ballo,

spettacoli teatrali e di danza

in cui si esibivano i figli

dell'imperatrice. Nella vita

normale a corte l'enorme sala

fungeva da anticamera ai

visitatori ammessi all'udienza

presso i sovrani nell'ala

orientale.

Con

l'avvento della Repubblica,

proclamata nel 1918, la

Grande Galleria seguendo la

tradizione ha continuato a

fungere da cornice a

ricevimenti e concerti. Nel

1961 vi si svolse il

leggendario incontro fra il

presidente americano J.F.

Kennedy e il capo di stato

russo Nikita Kruscev.

Gli

stucchi in bianco ed oro, i

grandi specchi di cristallo e

la volta affrescata della

Grande Galleria creano

un'opera d'arte totale: uno

dei più grandiosi esempi di

salone delle feste rococò

nell'architettura delle regge

europee, realizzato intorno al

1760 da Nikolaus Pacassi

coadiuvato dal pittore

Gregorio Guglielmi e dallo

stuccatore Albert Bolla. Fra i

pilastri che delimitano archi

a tutto sesto la sala si apre

verso il cortile d'onore, e

sul lato opposto verso la

Piccola Galleria, attraverso

arcate inframmezzate da

specchi montati in oro. La

magnifica decorazione di

stucchi dorati pare quasi far

dileguare il confine fra le pareti

e il soffitto, mentre le

ghirlande dorate di fiori e i

modiglioni sospesi creano il

trait d'union con le volte

affrescate del soffitto,

collegate da trofei e motivi

araldici a tutto tondo.

Gli

affreschi della volta, opera

del pittore italiano

Guglielmi, sono raffigurazioni

allegoriche che alludono

chiaramente alla situazione

politica, militare ed

economica dell'epoca.

L'affresco centrale datato

1760, nonostante la

contemporanea guerra con la

Prussia, mostra il benessere

della monarchia sotto Maria

Teresa, che troneggia al

centro con Francesco Stefano

I, circondata dalle

personificazioni delle virtù

Prudentia, Fortitudo e

Justitia. Intorno a questo

gruppo si raccolgono le

allegorie dei territori della

corona asburgica con le loro

ricchezze, e fra essi

Mercurio, il dio del

commercio, che collega il

divino al terreno.

L'affresco

ad ovest, realizzato l'anno

dopo, mostra un'allegoria

della pace e raffigura la

prosperità

delle terre della corona, resa

possibile da Concordia, allo

zenit dell'affresco,

circondata da Abundantia e

Pax. L'affresco ad est, che

raffigura un'allegoria

militare, fu distrutto dai

bombardamenti nell'aprile del

1945, nelle ultime giornate

della Seconda guerra mondiale,

e fu sostituito da una copia

nel 1947/1948. Al centro

dell'affresco compare su un

cavallo bianco il dio della

guerra Marte, e sotto di esso

Minerva, la dea dell'arte

della guerra. Quest' ultima

troneggia inoltre librandosi

come patrona al di sopra di

una lezione nell'Accademia

militare di Maria Teresa,

descritta con grande efficacia

pittorica. Infine vi sono

raffigurate la fanteria, la

cavalleria e l'artiglieria.

L'illuminazione originale

della sala, con innumerevoli

candele di cera che

rischiaravano la Grande

Galleria nel riverbero della

monocromia nella tecnica del

bianco, fu sostituita nel 1901

da ben 1104 lampadine.

La

Piccola Galleria fu

arredata contemporaneamente

alla Grande Galleria e serviva

ai tempi di Maria Teresa per

le feste in cerchia familiare

ristretta. Durante i restauri

avvenuti intorno al 1870 la

scagliola originaria

bianco-rosata delle pareti,

dell'epoca di Maria Teresa, fu

eliminata e sostituita dalla

monocromia nella tecnica del

bianco lustrato e vi fu

apposta una esuberante

decorazione di stucchi in

bianco ed oro in stile

neorococò.

L'affresco

del soffitto, anch'esso di

Gregorio Guglielmi, non fu

intaccato da tali rifacimenti.

Anche questo affresco

raffigura un'allegoria, la

glorificazione del saggio e

mite governo della casa

d'Asburgo in Austria.

Al

centro si staglia Aeternitas,

caratterizzata dalla ruota

dell'eternità, che regge la

corona arciducale sopra ad una

gru bianca retta da

Chronos.

Ai

suoi piedi il dio della guerra

Marte occupa la posizione

centrale. Protetta dal suo

mantello vediamo la lupa con i

gemelli, e lo stendardo con

S.P.Q.R. che allude

all'origine romana dell'impero

e quindi a Francesco Stefano

I, imperatore del Sacro Romano

impero della nazione

germanica. Ai

suoi piedi il dio della guerra

Marte occupa la posizione

centrale. Protetta dal suo

mantello vediamo la lupa con i

gemelli, e lo stendardo con

S.P.Q.R. che allude

all'origine romana dell'impero

e quindi a Francesco Stefano

I, imperatore del Sacro Romano

impero della nazione

germanica.

Come

personificazione del Sacro

Romano impero sul lato breve a

destra è

raffigurato un vecchio, il

capo cinto d'alloro, con la

corona imperiale, lo scettro,

il globo imperiale, la

bandiera e il toson d'oro, cui

un genio alato mostra la

pietra filosofale. Sul lato

opposto si allude alla mitezza

e giustizia di Maria Teresa:

vediamo Clementia come

personificazione della

mitezza, con le fiamme sulla

fronte, che indica

l'iscrizione "Regnum me

comite (eri)t (iust)um"

(Il mio regno sia giusto),

mentre di fronte a lei

troneggia Justitia,

caratterizzata dalla bilancia

e la spada.

La

Piccola Galleria si apre sul

grande parterre del parco e

verso la Gloriette, sulla

sommità dell'altura di Schönbrunn.

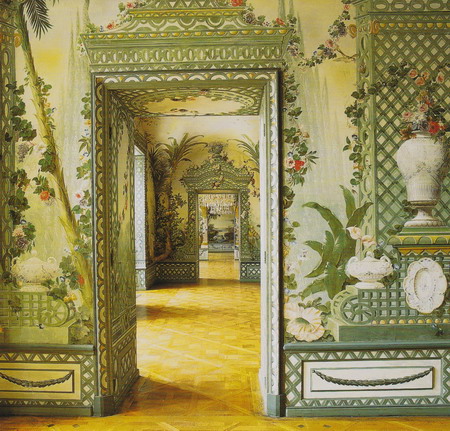

Sui

lati della Piccola Galleria si

trovano i Gabinetti cinesi,

a sinistra quello ovale, a

destra quello rotondo, due

stanze dal carattere

squisitamente intimo che Maria

Teresa amava adoperare come

salottini, ad esempio per

giocare a carte. Prima che vi

venissero applicate le

cineserie, il gabinetto

rotondo veniva usato anche

come saletta delle conferenze,

in cui si svolgeva la

cosiddetta "Table de

Conspiration", la tavola

delle cospirazioni: erano

conferenze segrete i cui

partecipanti venivano

rifocillati grazie ad un

montavivande che saliva dalla

sala inferiore al pianterreno,

senza essere disturbati o

spiati dai servitori.

Intorno

al 1760 i due gabinetti

vennero adornati di preziose

cineserie, e sono una

testimonianza della passione

ed ammirazione per i lavori in

lacca dell'Estremo Oriente, le

tappezzerie di seta e le

porcellane cinesi e

giapponesi, sempre più

diffuse nelle regge europee a

partire dai primi del

Settecento.

Anche

Maria Teresa amava queste

cineserie, che comparvero in

varie sale di Schönbrunn. I

gabinetti cinesi sono adorni

di un'intelaiatura di legno

bianco con rocaille riccamente

dorate. Fra gli specchi sono

montati pannelli cinesi di

lacca di varie misure e forme,

su cui sono dipinti paesaggi,

fiori e uccelli. Dalle loro

cornici dorate sporgono

piccole consolle su cui

poggiano statuine e vasi di

porcellana bianca e blu.

Notevoli

sono anche i lampadari rococò

dorati a fuoco della stessa

epoca, con boccioli e

piattelli di smalto, nonché i

preziosi pavimenti ad intarsio

di vari legni esotici e

locali, dal complesso disegno.

La

Stanza del carosello

fungeva da sala d'attesa prima

delle udienze di Maria Teresa

e del consorte Francesco

Stefano I di Lorena. La stanza

prende il nome da uno dei

dipinti che l'adornano, il

Carosello di dame, organizzato

nel 1743 nella Cavallerizza

d'inverno della Hofburg per

celebrare la ritirata di

Francesi e Bavaresi dalla

Boemia, che dopo la morte del

padre Carlo VI incalzavano

Maria Teresa.

La

giovane sovrana è

ritratta su un cavallo bianco

nell'atto di condurre la

quadriglia a cavallo, seguita

da altre quadriglie in

carrozzette

a

conchiglia intarsiate

e argentate, una delle quali è

conservata nel Museo delle

carrozze.

Il

dipinto che ritrae il

conferimento dell'Ordine di

Santo Stefano documenta un

altro evento significativo del

regno di Maria Teresa. I due

ritratti, quello di Carlo VI e

di Giuseppe II fanciulli, li

raffigurano con indosso i

sontuosi abiti di corte

spagnoli.

L'adiacente

Sala delle cerimonie

fungeva non soltanto da

seconda anticamera per

Francesco Stefano I ma anche

da salone delle feste per

cerimonie di famiglia come

battesimi, compleanni e

onomastici, matrimoni del

personale di corte

aristocratico e banchetti di

corte.

Degli

arredi che risalgono intorno

al 1760 fa parte anche la

magnifica decorazione a

rocaille, ulteriormente

esaltata dagli ornamenti

plastici della volta. La

decorazione di stucchi dorati

sulle pareti intelaiate di

bianco è

opera di Albert Bolla, come

nella Grande Galleria; ricorda

l'antico nome di "Sala

delle battaglie" la

decorazione della volta, che

presenta giavellotti, trofei,

bandiere ed altri strumenti di

guerra, che alludono al potere

della monarchia. Degli

arredi che risalgono intorno

al 1760 fa parte anche la

magnifica decorazione a

rocaille, ulteriormente

esaltata dagli ornamenti

plastici della volta. La

decorazione di stucchi dorati

sulle pareti intelaiate di

bianco è

opera di Albert Bolla, come

nella Grande Galleria; ricorda

l'antico nome di "Sala

delle battaglie" la

decorazione della volta, che

presenta giavellotti, trofei,

bandiere ed altri strumenti di

guerra, che alludono al potere

della monarchia.

La

Sala delle cerimonie si

distingue soprattutto per i

dipinti monumentali

commissionati da Maria Teresa.

Il ciclo pittorico raffigura

un evento politico-sociale

nonché familiare, ossia le

nozze fra l'erede al trono

Giuseppe ed Isabella di Parma,

della casa reale francese dei

Borbone, avvenute nel 1760.

Anche

questo matrimonio, come la

maggior parte degli altri

combinati per i suoi figli, fu

un'abile mossa politica di

Maria Teresa, per alleare la

Francia all'Austria. Il

dipinto più

grande della serie ritrae

l'ingresso a Vienna della

principessa di Parma, il 5

ottobre 1760, con la Hofburg

sullo sfondo.

L'enorme

spiazzo immaginario davanti

agli edifici della Hofburg

ospita 94 carrozze a sei

cavalli. Il corteo si chiude

con la carrozza dorata

dell'ambasciatore della sposa,

il principe di Liechtenstein,

e la carrozza blu e argento

della sposa, scortata dalle

guardie svizzere imperiali in

uniformi nere e gialle. Gli

altri dipinti del ciclo

raffigurano le nozze nella

chiesa degli Agostiniani, il

banchetto nuziale nella grande

Anticamera della Hofburg, la

cena e la serenata nella Sala

della ridotta. A pranzo la

mensa a ferro di cavallo era

stata imbandita nella Hofburg

con un nuovo servizio d'oro: a

capotavola siedono Francesco

Stefano I e Maria Teresa, ai

loro lati gli sposi e quindi

la famiglia imperiale.

L'orchestra

in primo piano offre

l'accompagnamento musicale per

il banchetto, servito da alti

aristocratici nell'abito di

corte spagnolo. Per il

banchetto serale nella Sala

della ridotta la mensa dei

dolci è

stata imbandita in porcellana.

La parte interna della tavola

a ferro di cavallo è decorata

da un centrotavola allungato

con un giardino fatto di

zucchero colorato e numerose

figure. Pochi giorni dopo si

svolse nella Sala della

ridotta anche la serenata, cui

la famiglia imperiale

assistette seduta in prima

fila.

Ciò

che colpisce in questi

dipinti, oltre al formato, è

la fedeltà ai dettagli negli

edifici, nei personaggi e

negli abiti, fino ad arrivare

ai servizi da tavola. Mentre

la bottega di van Meytens era

impegnata nella realizzazione

di questi dipinti, che durò

vari anni, nell'ultimo quadro

qui descritto fu aggiunto

Mozart bambino nella fila di

spettatori, poiché la sua

leggendaria esibizione al

cospetto della famiglia

imperiale a Schönbrunn

aveva fatto scalpore. E'

inserito in questo ciclo di

dipinti il ritratto forse più

celebre di Maria Teresa,

raffigurata come "prima

donna d'Europa" con

indosso un abito di pizzi

brabantini al tombolo. Ciò

che colpisce in questi

dipinti, oltre al formato, è

la fedeltà ai dettagli negli

edifici, nei personaggi e

negli abiti, fino ad arrivare

ai servizi da tavola. Mentre

la bottega di van Meytens era

impegnata nella realizzazione

di questi dipinti, che durò

vari anni, nell'ultimo quadro

qui descritto fu aggiunto

Mozart bambino nella fila di

spettatori, poiché la sua

leggendaria esibizione al

cospetto della famiglia

imperiale a Schönbrunn

aveva fatto scalpore. E'

inserito in questo ciclo di

dipinti il ritratto forse più

celebre di Maria Teresa,

raffigurata come "prima

donna d'Europa" con

indosso un abito di pizzi

brabantini al tombolo.

Dalla

Sala delle Cerimonie si vede

la Stanza dei cavalli,

dov'è

apparecchiata la cosiddetta

"tavola del

maresciallo" secondo un

modello del 1852: era una

tavola solennemente imbandita

per le cariche supreme di

corte e gli alti ufficiali

quando non era presente

l'imperatore.

La

stanza prende il nome dai

quadri equestri che vi sono

esposti, risalenti all'epoca

della vedova dell'imperatore

Guglielmina Amalia, e che

furono riutilizzati in altra

collocazione con i nuovi

arredi del 1760 circa.

Questo

ensemble unico, cui si

aggiunge il dipinto in grande

formato di una caccia

ad inseguimento di Giuseppe I

presso Marchegg, testimonia di

quanto fosse centrale il ruolo

dei cavalli nella società

di corte.

I

destrieri nobili ed eleganti,

allevati nelle scuderie di

corte, erano considerati

l'espressione di uno stile di

vita raffinato e di una corte

altamente rappresentativa.

Ala

Orientale

Con

il Salone cinese azzurro

avevano inizio un tempo le

stanze private di Francesco

Stefano I. In origine

rivestite soltanto di pannelli

di noce, le pareti vennero

tappezzate nel 1806 di

preziosi parati di carta di

riso cinesi.

I

parati, che risalgono alla metà

del Settecento, furono

probabilmente già

acquistati da Maria Teresa,

che era appassionata di cineserie,

e poi messi da parte, per cui

fu soltanto sotto l'imperatore

Francesco II/I che trovarono

la loro definitiva

utilizzazione in cinque stanze

del castello di Schönbrunn.

I

parati si sono tuttavia conservati

nel Salone cinese azzurro:

sono realizzati in carta di

riso e presentano motivi

floreali su uno sfondo chiaro.

Nelle strisce verticali si alternano

un campo ovale ed uno

rettangolare, con scene

disegnate su sfondo azzurro,

dipinto con il prezioso

colorante azzurrite. I

parati si sono tuttavia conservati

nel Salone cinese azzurro:

sono realizzati in carta di

riso e presentano motivi

floreali su uno sfondo chiaro.

Nelle strisce verticali si alternano

un campo ovale ed uno

rettangolare, con scene

disegnate su sfondo azzurro,

dipinto con il prezioso

colorante azzurrite.

Le

scene eseguite in inchiostro

nero e color bronzo dovevano

far conoscere all'osservatore

europeo quattro ambiti

tematici importanti per il

mondo cinese: l'allevamento

del baco e la produzione della

seta, la coltivazione del

riso, la fabbricazione delle

pregiate porcellane e la

coltivazione del te.

I

quadretti sono incorniciati da

spalliere di fiori e bambù

e sovrastati da cesti ricolmi

di fiori intorno a cui

svolazzano uccelli, farfalle

ed insetti.

Notevoli

sono anche i tavoli, con

lastre di marmo nero in cui

sono inseriti preziosi lavori

ad intarsio in pietra dura.

In

questa stanza si svolsero le

trattative con l'ultimo

imperatore, Carlo, che

condussero infine, l'11

novembre 1918, alla sua

rinuncia agli affari di stato.

Il giorno seguente fu

proclamata la repubblica, il

che mise fine anche alla

storia di Schönbrunn

come residenza imperiale.

Alla

morte improvvisa dell'amato

consorte Francesco Stefano I,

la Stanza Vieux-Laque fu

trasformata da Maria Teresa in

sala commemorativa. La

decorazione con i preziosi e

costosi pannelli neri di lacca

provenienti dalle manifatture

imperiali di Pechino, fu

probabilmente creata secondo

un progetto dell'architetto

Isidor Canevale. Concepiti in

origine come paraventi per il

mercato europeo, questi

pannelli di lacca furono

tagliati e montati

nell'intelaiatura di noce.

Le

pareti e le porte, coronate da

sovrapporte, sono composte da

fasce verticali con cornici

riccamente intagliate e

dorate, mentre sui pannelli di

lacca che vi sono montati sono

dipinte scene di genere,

paesaggi e raffigurazioni di

fiori ed uccelli. Nello stile

delle cornici già si

preannuncia il passaggio dal

rococò al primo classicismo. Le

pareti e le porte, coronate da

sovrapporte, sono composte da

fasce verticali con cornici

riccamente intagliate e

dorate, mentre sui pannelli di

lacca che vi sono montati sono

dipinte scene di genere,

paesaggi e raffigurazioni di

fiori ed uccelli. Nello stile

delle cornici già si

preannuncia il passaggio dal

rococò al primo classicismo.

Particolare

attenzione

meritano i ritratti

commissionati da Maria Teresa

per questa sala commemorativa.

Il ritratto postumo di

Francesco Stefano I è opera

di Pompeo

Batoni, ch eseguì anche il

duplice ritratto di Giuseppe

II e del fratello Leopoldo,

realizzato a Roma nel 1769,

quando i due fratelli vi

soggiornavano per l'elezione

del Papa.

Davanti

a Giuseppe, sul tavolo, c'è

il testo dell'"Esprit des

lois" di Montesquieu, una

delle principali opere

dell'Illuminismo, ai cui

principi s'ispirava l'operato

del giovane imperatore. Il

terzo dipinto di Anton von

Maron ritrae la consorte di

Leopoldo, Maria Ludovica di

Spagna, con la numerosa

figliolanza. Il ritratto di

piccolo formato raffigura

Maria Teresa in lutto.

Dopo

la morte del marito,

l'imperatrice non avrebbe mai

più deposto le vesti

vedovili. Di sublime qualità

è anche il pavimento, che si

distingue non soltanto per i

legni pregiati e la

particolarità degli

ornamenti, ma anche per le

varie sfumature e gli effetti

ottici che ne risultano.

La

Stanza di Napoleone fu

utilizzata come camera da

letto da Napoleone Bonaparte

negli anni 1805 e 1809.

Egli aveva occupato per due

volte Vienna, scegliendo

entrambe le volte Schönbrunn

come quartier generale. Le nozze con Maria Luisa, la figlia dell'imperatore

Francesco II/I, avvenute nel

1810, dovevano sigillare la

pace fra i due sovrani. Da

quelle nozze nacque un figlio

maschio, passato alla storia

con il nome di duca di

Reichstadt.

Dopo che Napoleone, sconfitto, ebbe abdicato, Maria Luisa

portò il piccolo che

all'epoca aveva due anni a

Vienna, dove crebbe alla corte

del nonno Francesco I al

sicuro e protetto dal mondo

esterno. Era il nipotino

preferito dell'imperatore, con

cui condivideva a passione per

la botanica. Il ritratto lo

raffigura bambino nelle vesti

di giardiniere nel parco del

castello di Laxenburg.

Il giovane duca morì nel 1832 di tubercolosi, in questa

stanza, a soli 21 anni. La sua

maschera mortuaria e

l'allodola capelluta che fu il

suo animale domestico

prediletto, ricordano ancora

oggi l'unico figlio legittimo

di Napoleone Bonaparte.

La

Stanza delle porcellane,

arredata nel 1763/1764 secondo

un progetto dell'artista

francese Jean Pillement,

attivo alla corte di Vienna,

serviva a Maria Teresa come

studio e stanza da gioco.

L'intelaiatura di legno

intagliato dipinta in bianco e

azzurro, a imitazione della

porcellana, ne riveste

interamente le pareti sino al

soffitto.

I

pannelli murali sono scanditi

da ghirlande di fiori e frutta

che s'innalzano da una

ringhiera e vengono trattenuti

da ombrellini cinesi. Nei

pannelli sono montati 213

disegni a inchiostro di china

azzurro con scene di genere

cinesi, eseguiti da Francesco

Stefano I e dai suoi figli.

Fanno parte della decorazione

anche quattro medaglioni in

cornice ritratto di Maria

Cristina e del consorte

Alberto di Sassonia-Teschen,

di Isabella di Parma, prima

moglie del principe ereditano

Giuseppe, e dell'imperatore

stesso.

La

cosiddetta Stanza del

milione è

così chiamata per i pannelli

murali di una pregiata qualità

esotica di legno di rosa,

detto "feketin" o

anche "vicatin". La

decorazione era stata in

origine realizzata per il

palazzo del Belvedere, e nel

1766, per ordine di Maria

Teresa, fu trasportata a Schönbrunn.

Nei

pannelli di

legno pregiato, la cui

superficie crea un disegno di

straordinario pregio estetico,

sono incastonate miniature

indo-persiane del Seicento,

montate in delicate cornici

dorate a rocaille. Per

adattarle alle forme delle

cornici, le

miniature furono tagliate da

membri della famiglia

imperiale e composte a

formare nuovi quadri in una

sorta di collage. Nei

pannelli di

legno pregiato, la cui

superficie crea un disegno di

straordinario pregio estetico,

sono incastonate miniature

indo-persiane del Seicento,

montate in delicate cornici

dorate a rocaille. Per

adattarle alle forme delle

cornici, le

miniature furono tagliate da

membri della famiglia

imperiale e composte a

formare nuovi quadri in una

sorta di collage.

Le

cesure che necessariamente ne

risultano furono integrate da

raffigurazioni del cielo o

paesaggi. Il collage di un

unico cartiglio è

composto talvolta da ben 27

pezzi.

Le

miniature raffigurano scene di

vita del regno indiano dei

gran mogol dell'India del XVI

e XVII sec. La sequela di 61

fogli era stata scritta in

origine per la corte dei mogol

e decorata di quadri che

descrivono in unità

straordinariamente compiuta la

vita privata e di corte di

questi principi indiani di

origine persiana.

Durante

la Seconda guerra mondiale i

pannelli della Stanza del

milione furono smontati e

messi in salvo nelle saline di

Altaussee, per sottrarli al

pericolo incombente ed

evitarne la distruzione. Per

rispettare i criteri di

conservazione, nel 1980 si è

deciso di sostituire alle

miniature, altamente sensibili

alla luce, delle stampe

facsimile di alto pregio e di

custodire gli originali nel

deposito dei manoscritti della

Biblioteca Nazionale

austriaca.

Dalla

Stanza del milione s'intravede

il Gabinetto delle

miniature, con numerosi

quadretti in parte firmati

opera dei figli e del marito

di Maria Teresa. La tavola

della prima colazione è

imbandita di porcellane

dell'Ottocento provenienti dalle

manifatture Thun-Klöslerle e

realizzate pel la corte di

Praga dell'imperatore

Ferdinando II, che nel 1948

aveva abdicato a favore di

Francesco Giuseppe.

La

sala definita Salone degli

arazzi fece parte dal 1837

al 1873 dell'appartamento dei

genitori di Francesco

Giuseppe; Francesco Carlo,

fratello dell'imperatore

Ferdinando I, e la moglie

Sofia, utilizzavano come

salotto questa stanza dagli

arredi semplici e borghesi,

nello stile del Biedermeier.

Nel

1873 a questi arredi furono

sostituiti degli arazzi di

Bruxelles del Settecento:

scene di mercato e portuali,

realizzate secondo progetti di

David Teniers il giovane e

giunte a Vienna nel 1850 dal

palazzo reale di Ofen

(Budapest).

Contemporaneamente

vi si aggiunsero le notevoli

poltrone, anch'esse rivestite

di arazzi che raffigurano i

dodici mesi e i segni

zodiacali.

Il

cosiddetto Studio

dell'arciduchessa Sofia fu

arredato per l'ambiziosa madre

di Francesco Giuseppe. Sofia

perseguì

energicamente e con successo

l'obiettivo che si era

prefissa, ossia portare suo

figlio sul trono asburgico.

Era non soltanto la suocera ma

anche la zia dell'imperatrice

Elisabetta, eppure le due

donne ebbero per tutta la vita

un rapporto conflittuale e

difficile.

Gli

interni neorococò, tipici

dell'epoca di Francesco

Giuseppe, sono adorni di

numerosi ritratti di famiglia

e souvenir. Di quelli che un

tempo furono gli arredi della

camera si conserva soltanto il

secretaire da donna con

elaborati intarsi di

madreperla, che testimonia

dell'eccezionale qualità

artigiana degli ebanisti della

corte viennese ancora

nell'Ottocento.

Nel

Salone rosso, un tempo

biblioteca di Maria Teresa,

sono esposti vari ritratti di

imperatori Asburgo, ad

iniziare con Leopoldo II, che

succedette al fratello

Giuseppe II (1765-1790) per un

breve periodo di regno

(1790-1792). Accanto a lui

vediamo il figlio Francesco,

che dal 1792 era l'ultimo

imperatore del Sacro Romano

Impero col nome di Francesco

II. Nel 1806 egli si vide

costretto a sciogliere il

Sacro Romano Impero a causa

delle guerre napoleoniche. Già

due anni prima aveva elevato

le Terre della corona

asburgica alla dignità

d'Impero d'Austria. Così

Francesco II, ultimo

imperatore del Sacro Romano

Impero della Nazione

Germanica, divenne Francesco

I, primo imperatore d'Austria.

Francesco

II/I (1792-1835) diede in

sposa la sua prima figlia

Maria Luisa a Napoleone, e la

secondogenita Leopoldina, di

cui è

esposto sul cavalletto un

ritratto, all'imperatore del

Brasile. Leopoldina ebbe un

ruolo determinante nel

movimento indipendentista del

Brasile, dove tuttora viene

celebrata come eroina

nazionale.

Gli

altri ritratti raffigurano

l'imperatore Francesco I

(1835-1848) e la consorte

Maria Anna. Ferdinando era il

primogenito di Francesco II/I,

e dovette per questo

succedergli al trono, benché

gravemente malato sin dalla

tenera infanzia. Nel 1848 egli

abdicò in favore del nipote

Francesco Giuseppe, e si ritirò

con la moglie a vivere a

Praga. Quando nel 1875 si

spense a Praga senza aver

avuto figli, nominò Francesco

Giuseppe erede universale

unico del suo immenso

patrimonio privato. Da quel

momento in poi

Francesco

Giuseppe

fu

sufficientemente facoltoso

per poter finanziare senza

problemi i desideri

stravaganti e costosi della

moglie Elisabetta.

Il

Gabinetto a terrazza,

detto anche gabinetto fiorato

a partire dal 1775 viene detto anche Gabinetto dei fiori per le pareti

affrescate di ghirlande di

fiori. Si affaccia sul lato

del Cortile d'onore e

consentiva ai membri della

famiglia imperiale di accedere

ad una terrazza al di sopra

delle arcate che delimitano il

Cortile d'onore. Il soffitto

è decorato di dipinti

pregevoli. Il trompe l'œil

eseguito da Johann Zagelmann

intorno al 1770 mostra un

cielo popolato di putti nel

colorismo tenue tipico del

rococò.

La

cosiddetta Camera ricca

era un tempo la camera da

letto dei genitori, e in essa

nel 1830 nacque Francesco

Giuseppe. I parati originali

di carta, in parte

ancora

visibili,

con

le

foglie stampate,

risalgono all'epoca in cui vi

abitarono Francesco Carlo e

Sofia, genitori di Francesco

Giuseppe. La

cosiddetta Camera ricca

era un tempo la camera da

letto dei genitori, e in essa

nel 1830 nacque Francesco

Giuseppe. I parati originali

di carta, in parte

ancora

visibili,

con

le

foglie stampate,

risalgono all'epoca in cui vi

abitarono Francesco Carlo e

Sofia, genitori di Francesco

Giuseppe.

Oggi

vi è

esposto l'unico letto di

parata della corte di Vienna

che si sia conservato. Questo

letto sontuoso, costosissimo,

fu commissionato già nel 1723

per la camera da letto

imperiale dei genitori di

Maria Teresa, l'imperatore

Carlo VI ed Elisabetta

Cristina, per la Favorita,

altra residenza degli Asburgo

a Vienna e fu ultimato

soltanto nel 1737. In seguito

divenne di proprietà di Maria

Teresa e fu esposto a scopi di

rappresentanza al piano nobile

dell'ala leopoldina della

Hofburg di Vienna, dove nel

1740 si trasferirono Maria

Teresa e suo marito Francesco Stefano.

In

quanto letto di parata non

faceva parte del mobilio di

uso comune, ma veniva

utilizzato come oggetto con

funzioni cerimoniali, ad

esempio per il battesimo del

principe ereditario Giuseppe

nel 1741. Gli arredi di questa

sontuosa camera da letto

consistono tuttora del letto

di parata con il baldacchino,

la coperta, i pannelli murali

in tessuto e i tendaggi, tutti

in velluto rosso con preziosi

ricami in oro e argento.

Per

garantire al massimo la