|

Per la sua lunga storia e le alterne

vicende che

l’accompagnarono, il parco

imperiale di Schönbrunn è

ritenuto uno dei maggiori

monumenti dell’Austria.

Dichiarato monumento

nazionale, l’intero

complesso formato dal castello

con tutti gli edifici annessi,

il parco con i suoi vari

elementi architettonici, le

fontane e le statue nonché il

giardino zoologico, il più

antico del mondo che si sia

conservato, è stato

dichiarato patrimonio

culturale dell’umanità

dall’UNESCO alla fine del

1996.

Il castello e il parco

costituiscono un’unità e

sono in vario modo correlati

l’uno l’altro, così come

voleva la concezione barocca

del castello dei sovrani,

secondo cui l’architettura e

la natura dovevano

compenetrarsi a vicenda.

L’assetto barocco del

giardino è rimasto

praticamente immutato nel

corso del tempo, sin

dall’ultimo decennio di vita

di Maria Teresa, ed è tuttora

fortemente caratteristico del

parco di Schönbrunn.

Nel 1569 la tenuta e la residenza divennero di proprietà

degli Asburgo grazie a

Massimiliano II. L’interesse

dell’imperatore del Sacro

romano impero della nazione

germanica era rivolto

preminentemente alla

costruzione di un serraglio,

per poter soddisfare, oltre al

proprio collezionismo, anche

la passione della caccia

condivisa da tutto il casato

asburgico. Il nuovo

parco voluto da Massimiliano

era quindi destinato non solo

all’allevamento della

selvaggina e del patrimonio

avicolo locale, ma offriva

anche spazio ai gallinacei

esotici, come tacchini e

pavoni, che non potevano

mancare nel parco di un

sovrano.

Il parco recintato della Katterburg fu distrutto ne 1605

dalle truppe ungheresi. Una

volta rimediato ai danni

più gravi, la tenuta fu

sfruttata in seguito

dall’imperatore Mattia

soltanto come riserva di

caccia. La leggenda vuole che

durante una battuta di caccia

nel 1612 egli scoprisse la

“bella fonte” (“schöner

Brunnen”), dalla quale derivò

alcuni decenni più tardi il

nome definitivo Schönbrunn.

Anche il suo successore

Ferdinando II e la consorte di

questi Eleonora di Gonzaga,

entrambi appassionati

cacciatori, scelsero Schönbrunn

come luogo di soggiorno

durante le battute di caccia.

Dopo la morte di Ferdinando

nel 1637 la tenuta

divenne residenza vedovile, e

cinque anni dopo vi fu fatto

costruire un castelletto di

rappresentanza, che da allora

in poi porta il nome Schönbrunn,

menzionato per la prima volta

in documenti ufficiali nel

1642.

Oltre al castello, Eleonora di

Gonzaga, appassionata d’arte

alla stregua dell’omonima

nipote e consorte

dell’imperatore Ferdinando

III, che risedette anch’ella

a Schönbrunn da vedova,

commissionò grandi lavori in

giardino, per poterlo usare

per l’animata vita di società.

Nella seconda metà del

Seicento nel “famose parco

di Scheenbrunn“ si tennero

fra l’altro vari spettacoli

teatrali, cui partecipò come

compositore ed attore

anche l’imperatore Leopoldo

I.

L’assedio di Vienna da parte dei

Turchi, nel 1683, mise

amaramente fine alla vita

culturale. Anche il castello e

il parco di Schönbrunn furono

preda delle devastazioni degli

ottomani.

L’imperatore Leopoldo I, che

ne entrò in possesso nel

1686, prese la decisione

di affidare Schönbrunn

all’erede al trono

Giuseppe, e di costruire per

questi un edificio di

rappresentanza. Quando ben

presto, grazie alla mediazione

degli ambienti aristocratici,

l’architetto Johann Bernhard

Fischer von Erlach, che si era

formato a Roma, giunse alla

corte imperiale, oltre ad un

primo progetto utopico egli

creò un progetto realizzabile

di un castello di caccia, la

cui costruzione ebbe inizio

nel 1696 e che quattro

anni dopo era già abitabile.

Non fu però possibile

ultimarne la costruzione a

causa dei disagi finanziari

sotto il regno di Giuseppe,

dovuti alla guerra di

successione spagnola.

Nel 1695 Jean Trehet, allievo del

grande maestro francese

dell’arte dei giardini André

Le Notre, iniziò a disegnare

il parco. Lungo l’asse

centrale del parco del

castello, Trehet tracciò il

parterre centrale, accentuato

da una vasca a stella e

fiancheggiato da boschetti

laterali. Il parco barocco,

che già all’epoca

probabilmente conteneva

l’immancabile labirinto ed

un aranceto a struttura

circolare, era scandito da

ampi viali.

Alla morte di Giuseppe I nel 1771, il

castello incompiuto di caccia

di Schönbrunn divenne la

residenza vedovile

dell’imperatrice Guglielmina

Amalia. Nel 1728

l’imperatore Carlo VI entrò

in possesso di Schönbrunn,

dov’egli tuttavia si recava

soltanto di rado per la caccia

ai fagiani. Infine egli donò

il complesso alla figlia Maria

Teresa, che nutriva già da

sempre una predilezione per il

castello e i giardini

circostanti. Il regno di Maria

Teresa, iniziato nel 1740 alla

morte improvvisa di Carlo VI,

fu per Schönbrunn un‘epoca

di grande splendore, e il

castello divenne il centro

della vita politica e di

corte. Sotto la direzione

dell’architetto Nikolaus

Pacassi, fra il 1743 ed il

1763 l’ex castello di caccia

fu trasformato, ampliato e

dotato di arredi di estremo

pregio sino a divenire una

sontuosa residenza di stile

rococò.

Mentre i rifacimenti del castello e i

suoi arredi si devono a Maria

Teresa, il consorte

dell’imperatrice, Francesco

Stefano I di Lorena, insieme

alla sua cerchia di artisti

lorenesi, si dedicò alla

realizzazione del parco, che

fu ampliato e articolato da un

nuovo sistema di viali a

stella, collegati visivamente

e da diversi vialetti. I

grandi viali diagonali

s’incontrano al centro del

castello con l’asse centrale

dominante. Il parco barocco di

Schönbrunn aveva funzioni di

rappresentanza per il sovrano,

per cui era concepito come

prosecuzione all’esterno dei

saloni di rappresentanza.

Di fronte alla facciata del castello

prospiciente il giardino, il

parterre occupava

l’estensione maggiore, con

le sue aiuole dal disegno

rigidamente simmetrico. Il

contorno delle aiuole era

tracciato in fine legno di

bosso su pietrine colorate o

sabbia, e da questi ornamenti,

di solito ispirati ai ricami,

derivava il nome di

"broderieparterre",

aiuole merlettate.

Lateralmente crescevano

boschetti, orlati di siepi ed

alberi tosati secondo rigide

forme geometriche e provvisti

di spiazzi e vani nascosti.

Nel 1753 l’imperatore

Francesco Stefano I,

appassionato di scienze

naturali, fece tracciare nella

parte occidentale del parco,

in direzione di Hietzing, un

giardino botanico olandese. Un

anno prima era stato fondato

il serraglio di Schönbrunn.

Mentre il castello e il

giardino intorno al 1770 erano

quasi ultimati, la collina di

Schönbrunn nel prolungamento

del grande parterre continuava

a presentarsi come una radura

nel bosco priva di ornamenti.

Dopo che l’architetto di

corte Johann Ferdinand

Hetzendorf von Hohenberg ebbe

realizzato elaborati progetti,

Maria Teresa, vedova dal 1765,

si decise a malincuore a

favore di una versione

semplificata del nuovo assetto

del parco.

Ai piedi della collina di Schönbrunn

sarebbe sorta

la Fontana di Nettuno e sulla

sommità dell’altura la

Gloriette. La collina stessa,

al posto di un complesso

sistema di terrazzamenti,

sarebbe stata accessibile

mediante semplici sentieri a

zig-zag.

Al nuovo assetto della collina

di Schönbrunn si

accompagnò anche quello del

Grande Parterre, che prevedeva

fra l’altro la collocazione,

nelle siepi che lo

delimitavano lateralmente, di

statue mitologiche, eseguite

nel 1777 da Johann

Wilhelm Beyer e dalla sua

bottega. Allo stesso tempo

furono costruiti anche vari

elementi architettonici nel

parco, fa cui

la Rovina romana,

la Fontana dell’obelisco, la

Bella Fonte e presumibilmente

anche la Piccola Gloriette. I

lavori si conclusero nel 1780,

ultimo anno di vita di Maria

Teresa. Già un anno prima il

parco, ad eccezione del

Giardino privato, era stato

aperto al pubblico.

Nell’Ottocento il “Giardino

olandese”, che a partire

1753 da Francesco Stefano I

aveva fatto tracciare per la

sua raccolta di piante, fu

trasformato in un parco

all’inglese. Su

quest’area fu costruita fra

il 1880 ed il 1882 la

grande Serra delle palme,

edificio monumentale di vetro,

e fu tracciato il relativo

giardino. Poco lontano da

questa, nel 1904 fu costruito

l’ultimo edificio voluto

dalla casa imperiale,

la Serra

della meridiana, anch’essa

destinata ad ospitare piante

esotiche. Nell’Ottocento il “Giardino

olandese”, che a partire

1753 da Francesco Stefano I

aveva fatto tracciare per la

sua raccolta di piante, fu

trasformato in un parco

all’inglese. Su

quest’area fu costruita fra

il 1880 ed il 1882 la

grande Serra delle palme,

edificio monumentale di vetro,

e fu tracciato il relativo

giardino. Poco lontano da

questa, nel 1904 fu costruito

l’ultimo edificio voluto

dalla casa imperiale,

la Serra

della meridiana, anch’essa

destinata ad ospitare piante

esotiche.

Labirinto Classico

- Tracciato fra il 1698 ed

il 1740, il labirinto di Schönbrunn

consisteva di quattro sezioni

di diversa forma con un

padiglione centrale

presumibilmente sopraelevato,

dal quale si abbracciava con

lo sguardo l'intero percorso.

Nel Settecento il labirinto fu

gradualmente abbandonato,

finché nel 1892 anche le

ultime siepi che restavano

furono tagliate.

Nell'autunno del 1998 nel

parco del castello di Schönbrunn

è stato tracciato un nuovo

labirinto della superficie

complessiva di

1.715 m2

, rispettando il più

possibile il modello storico.

Al centro si trova una

piattaforma panoramica.

Grande parterre - Come

prescrivevano i principi

dell'arte barocca dei

giardini, il parco aveva

funzioni di rappresentanza per

il sovrano, per cui, in

stretto riferimento

all'architettura del castello,

era concepito come

prosecuzione all'esterno dei

saloni di rappresentanza: la

"spina dorsale" del

giardino era formata come

nell'impianto del castello

dall'asse centrale, la cui

simmetria era determinata

dagli assi ortogonali e

diagonali. Di fronte alla

facciata del castello

prospiciente il giardino, il

parterre raggiungeva la sua

massima estensione con le

aiuole dalla rigida simmetria.

Il contorno delle aiuole era

tracciato in fine legno di

bosso su pietrine colorate o

sabbia, e da questi ornamenti,

di solito ispirati ai ricami,

prendevano il nome di

"broderieparterre",

aiuole ricamate. Lateralmente

crescevano i boschetti, orlati

di siepi ed alberi tosati

secondo rigide forme

geometriche e provvisti di

spiazzi e vani nascosti.

Fontana di Nettuno

- Ai piedi del pendio, al

termine del grande parterre,

sorge

la Fontana

di Nettuno, che faceva parte

dell’assetto generale del

parco voluto da Maria Teresa

negli anni Settanta del

Settecento. Nel 1776 si iniziò

a scavare la vasca. I lavori

durarono quattro anni, e la

fontana fu ultimata prima

della morte

dell’imperatrice. Il

progetto fu molto

probabilmente opera di Johann

Ferdinand Hetzendorf von

Hohenberg, mentre il gruppo

scultoreo di marmo di Vipiteno

fu eseguito da Wilhelm Beyer.

Il parapetto rientrante verso

il pendio, provvisto di una

balaustra ornata di vasi, crea

la parete posteriore

dell’enorme vasca.

Al centro s’inarca in avanti un basamento semiovale sul

quale si erge un paesaggio

frastagliato popolato da

Nettuno, dio del mare, con il

suo seguito. Il parapetto e il

basamento sono scanditi da

lastre di rivestimento: sul

basamento esse recano

mascheroni, mentre i sostegni

verticali sono ornati di

ghirlande di fiori. Al centro

del gruppo scultoreo vediamo

Nettuno, che brandisce il

tridente, trasportato su una

carrozza a forma di conchiglia

al di sopra di una grotta

aperta nella roccia.

Alla sua sinistra si trova una ninfa, alla destra invece è

inginocchiata la dea del mare,

Tetide, che implora Nettuno di

favorire il viaggio per mare

di suo figlio Achille, partito

alla conquista di Troia. Ai

piedi della grotta si

affollano i tritoni, creature

per metà pesce e per metà

uomo in grado di seminare

angoscia e terrore fra gli

uomini e gli animali, che

fanno parte del seguito di

Nettuno. Sono raffigurati con

trombe a forma di conchiglia

e guidano gli ippocampi con

cui Nettuno cavalca per i

mari. Il viaggio per mare di

Nettuno che domina

l’elemento dell’acqua,

motivo ricorrente dell’arte

fra Cinquecento e Settecento,

simboleggiava il sovrano che

sa guidare le forze del suo

stato. Al gruppo di Nettuno,

in origine a sé stante, fu

aggiunto nell’Ottocento uno

sfondo di verzura.

Piccola Gloriette

- Al centro di un pendio boschivo e nei pressi dell’attuale

porta di Maria Teresa, sorge

la Piccola Gloriette

, un padiglione a forma di

torre a due piani,

probabilmente costruito

intorno al 1775 da Isidor

Canevale. L’edificio

ottagonale, provvisto di

balconi con scala annessa,

fungeva presumibilmente da

padiglione panoramico.

L’interno è decorato da

ridenti pitture

architettoniche in stile rococò:

dal parapetto al piano

superiore si apre lo sguardo

verso un cielo dipinto.

Rovina

romana

- Denominata anticamente “Rovina di Cartagine”,

la Rovina

romana sorge ai piedi

dell’altura boschiva di Schönbrunn.

Progettata da Johann Ferdinand

Hetzendorf von Hohenberg, fu

costruita nel 1778 e

perfettamente inserita nella

natura circostante: era

concepita come una scenografia

romantica da giardino,

sull’ispirazione di analoghi

ruderi costruiti già prima

della metà del Settecento in

Inghilterra, ma che soltanto

alcuni decenni più tardi

trovarono ampia diffusione.

Hohenberg concepì

la Rovina

romana a Schönbrunn come

un edificio nuovo in tutte le

sue parti, che si ispirava al

modello romano dell’antico

tempio di Vespasiano e Tito, i

cui ruderi erano il soggetto

di un’incisione del 1756 di

Giovanni Battista Piranesi.

Diversamente da quanto accadde per la Gloriette, tutti gli

elementi architettonici, dalle

colonne ai rilievi, furono

costruiti ex novo sotto la

direzione dell’architetto di

corte, come di recente si

è potuto dimostrare. Le

decorazioni in pietra furono

eseguite dagli scultori Beyer,

Henrici e Franz Zächerle.

Soltanto per le pietre

sapientemente collocate a

scopi decorativi intorno alla

Rovina furono utilizzati

frammenti architettonici

provenienti dal castello di

Neugebäude.

L’insieme è formato da un bacino rettangolare chiuso da

un possente arco a tutto sesto

e da ali laterali di mura, che

crea l’impressione di un

palazzo dell’età classica

che sprofonda nel terreno. In

posizione centrale c’è

l’arco a tutto sesto con un

frammento di architrave e

fregio decorato secondo un

modello romano, con

rilievi che raffigurano

vari oggetti sacrificali. Le

mura aggettanti ad angolo

retto presentano, oltre al

rilievo architettonico, una

decorazione di sculture e

busti classicheggianti.

Nello stagno antistante il rudere c’è il gruppo

scultoreo delle due divinità

fluviali Danubio ed Enns,

opera di Wilhelm Beyer. La

radura nel bosco, che sale

alle spalle dell’arco a

tutto sesto centrale, era

anticamente terrazzata, ad

emulare una cascata. Le

terrazze portavano alla statua

di Ercole ritratto nell’atto

di lottare con Cerbero, il

cane a tre teste che stava a

guardia dell’inferno e

personificava i vizi, mentre

già poggia sull’Idra

sconfitta dalla testa di

serpente.

La definizione di Rovina di

Cartagine, diffusa

all’epoca della costruzione,

fa presumere che oltre alla

valenza romantica voluta

dall’architetto, si alluda

qui alla vittoria di Roma

su Cartagine. Dal momento che

gli Asburgo detennero per

secoli e secoli la dignità di

imperatori del Sacro romano

impero della nazione

germanica, e si

consideravano pertanto i

legittimi successori

dell’antico impero romano,

in questo edificio doveva

venire ad espressione anche la

loro rivendicazione dinastica.

Giardino del principe ereditario

- Il Giardino del principe

ereditario fa parte dei

Giardini di corte di Meidling,

e corre proprio lungo la

facciata est del castello. Fu

così battezzato intorno al

1870, quando al pianterreno fu

arredato l’appartamento del

principe ereditario Rodolfo.

Le quattro aiuole del parterre

sono delimitate da una

bordura, e al centro cresce un

vecchio tasso.

Nei mesi estivi vi si conservano, al

riparo dal vento, alcuni

pregevoli esemplari della

preziosa raccolta di agrumi

dell’Ente federale dei

giardini “Bundesgärten”.

La sezione adiacente del giardino

detta “Am Keller“

(ossia “sulla cantina”),

una delle zone più antiche

del parco di Schönbrunn, fu

tracciata proprio al di sopra

della cantina delle

cucine di corte, costruita

intorno al 1700.

Al centro del parterre a

“broderie” diviso in tre

parti, con un elaborato

disegno a ricamo, si trova una

vasca ottogonale. Questa parte

del giardino è delimitata da

un pergolato a ferro di

cavallo con cinque padiglioni

di grata, uno dei quali è una

terrazza panoramica.

Bella

fonte

- Collocata nell’angolo di un sentiero fra le siepi, la

prima fontana, costruita dal

giardiniere di corte

Stekhoven, fu sostituita nel

1771 da quella eseguita

dall’architetto di corte

Isidor Canevale.

Il parapetto a forma di

padiglione quadrato si apre

sia sul retro che sul davanti

in un arco a tutto sesto.

Nell’arco posteriore è

collocata la statua della

ninfa Egeria, opera di Wilhelm

Beyer, sopra la vasca. Egeria

regge sul braccio un’anfora

dalla quale sgorga l’acqua

sorgiva, un tempo tanto

apprezzata alla corte di

Vienna, per riversarsi quindi

nella vasca.

La facciata dell’edificio a

tempietto è ricoperta da un

motivo che ricorda le

stalattiti, allo stesso modo

del frontone triangolare e

della cupola piatta, coronata

da vasi, mentre

l’architrave è decorata di

conchiglie. Anche

all’interno le pareti

presentano la stessa

decorazione a concrezioni

calcaree, mentre gli angoli

sono decorati di fasci di

canne e il soffitto di

ghirlande di fiori.

In una delle pareti è incastonata

una lapide con la

lettera “M” coronata, a

ricordo dell’imperatore

Mattia, che avrebbe scoperto

la Bella Fonte

(Schöner Brunnen).

Fontana

dell'obelisco

- Anch’essa collocata ai piedi della collina di Schönbrunn,

la Fontana

dell’obelisco crea un colpo

d’occhio al limitare del

viale diagonale orientale, e

insieme alla Gloriette

ed alla Menagerie costituisce

una delle attrazioni

principali dell’asse del

parco.

Come gli altri elementi architettonici del parco,

anche questa fontana fu

costruita da Johann Ferdinand

Hetzendorf von Hohenberg

e secondo l’iscrizione sullo

zoccolo dell’obelisco fu

collocata nel 1777.

Benedict Henrici ne realizzò

le sculture, in parte secondo

progetti di Wilhelm Beyer. Come gli altri elementi architettonici del parco,

anche questa fontana fu

costruita da Johann Ferdinand

Hetzendorf von Hohenberg

e secondo l’iscrizione sullo

zoccolo dell’obelisco fu

collocata nel 1777.

Benedict Henrici ne realizzò

le sculture, in parte secondo

progetti di Wilhelm Beyer.

La fontana è formata da una

vasca circondata da un

parapetto, con una balaustra

guarnita di vasi, appoggiato

contro la scarpata

retrostante. Al centro della

parete si apre una grotta

aggettante sulla vasca, che è

popolata di divinità fluviali

e coronata da un obelisco.

La grotta è scandita da tre vasche, dalle quali

l’acqua si riversa fino alla

vasca della fontana

fuoriuscendo dalla bocca di un

mascherone centrale e dai vasi

delle divinità fluviali.

L’obelisco, sorretto da quattro

tartarughe come simbolo della

stabilità, doveva narrare con

i suoi geroglifici la storia

della dinastia asburgica. Ma i

geroglifici sono frutto

d’invenzione, poiché la

decifrazione di questa

scrittura risale al 1822. Fra

la grotta e il muro una

duplice scala sale verso una

piattaforma dalla quale,

guardando attraverso una

piccola cavità nella grotta,

si ammira il panorama del

viale.

In quanto simboli cosmici, già

secondo gli antichi egizi gli

obelischi erano in

collegamento con il culto del

sole. Coronati da un disco

d’oro come simbolo del sole,

gli obelischi

simboleggiano il percorso dei

raggi del sole fino alla

terra, mentre i quattro angoli

indicano i punti cardinali.

Nell’iconografia barocca

l’obelisco era il simbolo

della stabilità del sovrano e

della solidità del suo

governo. L’aquila sul

disco solare, l’unico essere

che potesse avvicinarsi al

sole senza patir danno,

simboleggia il sovrano, che

media fra il cielo e la terra. La

Fontana

dell’obelisco di Schönbrunn

serviva inoltre probabilmente

a simboleggiare la

rivendicazione inconfutabile e

permanente del regno da parte

del casato asburgico.

Fontana

dell'angelo

-

La

Fontana

dell'angelo

risale probabilmente all'epoca

in cui il parco fu dotato di

sculture, intorno al

1777. In

una descrizione del 1784 si

legge: "... si giunge ad

uno spiazzo, su un lato del

quale si trova un traliccio

verde, con un grande portale e

sei nicchie che ospitano dei

posti a sedere.

Nel

grande portale c'è una grande

vasca d'acqua color rosa

screziato di bianco; al di

sopra due fanciulli siedono su

una balena dalla quale l'acqua

scorre nella vasca." Il

suddetto reticolato fu

sostituito nel 1820/30

dall'attuale ringhiera di

ferro. L'interessante vasca a

forma di conchiglia, in

origine proveniente dal

castello rinascimentale di

Neugebäude nel sobborgo

viennese di Simmering, si

trova oggi nel foyer del

castello. La fontana ha oggi

una nuova vasca a forma di

conchiglia di marmo rosa.

Fontana

rotonda

- Nei due punti d'intersezione dei viali a stella, ad est e

ad ovest del Grande parterre,

si apre uno spiazzo rotondo al

centro di ciascuno dei quali

è collocata una fontana con

la statua di una naiade. Nella

mitologia classica le naiadi,

divinità delle acque e delle

sorgenti, erano al seguito di

Nettuno. I due gruppi

scultorei furono realizzati da

Beyer. Nella Fontana rotonda

(Rundbassin), che dà sul lato

di Meidling, la naiade è

raffigurata nell'atto di

giocare con un uccello

acquatico.

Colombaia

- Costruita nel 1750/1776,

la Colombaia

è una voliera alta e rotonda

di rete di filo di ferro,

chiusa da un tetto di rame a

cupola coronato da un pomello.

Alla costruzione rotonda,

leggera ed ariosa, furono

addossate quattro nicchie in

muratura per offrire un

giaciglio agli uccelli.

L'insieme di viali che

circonda

la Colombaia

fu tracciato intorno al

1760 in

percorsi a raggio e ad anello,

detti "carosello"

nella tradizione di Schönbrunn.

La Gloriette

con la terrazza panoramica

- Già Fischer von Erlach

aveva previsto un belvedere,

costruito sulla sommità della

collina di Schönbrunn, che

creasse il degno coronamento

del parco barocco. Soltanto

quando fu realizzato

l’assetto del parco voluto

da Johann Ferdinand Hetzendorf

von Hohenberg, fu finalmente

eretto il complesso.

La Gloriette

, edificio a colonnato del

primo classicismo, fu

costruita sulla sommità

dell’altura nel 1775 secondo

un progetto dell’architetto

von Hohenberg.

Il corpo dell’edificio è costituito da un elemento

centrale a forma di arco di

trionfo con ariose ali ad

arcate a tutto sesto. Il corpo

centrale, che fu munito

di vetrate nell’ultimo anno

di vita di Maria Teresa, è

coronato da una possente

aquila imperiale che poggia

sul globo terrestre,

circondata da trofei d’armi.

Il tetto piano è cinto da una

balaustra e già ai primi

dell’Ottocento fungeva da

terrazza panoramica. Tuttora

vi si può accedere tramite

una scalinata.

Giardino botanico

- Nel

1753 l

'imperatore Francesco I

Stefano, consorte di Maria

Teresa appassionato di scienze

naturali, acquistò dal comune

di Hietzing un terreno

abbandonato ricoperto di

siepi, sul quale fece

tracciare il "giardino

olandese". Il giardino,

che si trovava al posto

dell'attuale Grande serra

delle palme, seguiva un

assetto geometrico ed era

suddiviso in tre sezioni,

ciascuna a sua volta suddivisa

in quattro, con una fontana al

centro. La parte

settentrionale era dedicata

alla floricoltura, quella

centrale in cui si coltivava

anche frutta a spalliera

fungeva da orto, e quella

meridionale da frutteto.

Inoltre sul lato nord sorse anche una grande serra. Sotto

gli imperatori Giuseppe II e

Francesco III l'antico

"Giardino botanico

olandese" fu ampliato con

l'acquisto di nuovi terreni.

In questa nuova sezione

sorsero alcune nuove serre e

un cosiddetto

"arboretum" a scopi

di studio, in cui crescevano

alberi esotici americani

coltivati su terreno sabbioso,

piantati in file regolari e

ciascuno con una targhetta.

Risalgono ad esempio a

quell'epoca i quattro possenti

platani nei pressi della

"Grande serra delle

palme".

Un catalogo che riportava tutte le piante coltivate nel

"Giardino botanico

olandese", del 1799,

comprendeva 4000 piante di

quasi 800 specie.

A partire dal 1828 il

"Giardino botanico

olandese", dopo la sua

trasformazione in un giardino

paesaggistico su modello

inglese, venne chiamato anche

"Giardino delle piante di

corte". L'attuale

"Giardino botanico"

comprende i terreni acquistati

sotto Giuseppe II e Francesco

II. Per maggiori informazioni

sul parco e sulle sue piante

nonché sulla Serra delle

palme.

Dal serraglio al giardino

zoologico - Alla fine

dell’Ottocento

l’aspetto e la finalità del

serraglio di Schönbrunn si

trasformarono, e il serraglio

barocco divenne un giardino

zoologico. Le mura tra le

gabbie furono abbattute

intorno al 1880 e sostituite

da sbarre, per “poter vedere

meglio e più comodamente gli

animali esposti”. Dopo il

1900 l’area del giardino

zoologico fu ampliata verso

est fino alla Fontana di

Nettuno, là dove si trovava

l’ex fagianaia, per poter

ospitare il gran numero di

animali, che nel 1914

raggiunsero il record storico

di 3470 capi.

Giardino zoologico

- La fondazione del serraglio

di Schönbrunn si deve a

Francesco Stefano I. Come

nella realizzazione del

Giardino botanico di Schönbrunn,

anche in questo caso fu

decisivo soprattutto

l’interesse del sovrano per

le scienze naturali. Secondo

un progetto del 1751 del suo

architetto di corte Nicolas

Jadot, l’imperatore fece

costruire un giardino

zoologico che prevedeva

tredici gabbie disposte a

raggiera intorno ad un

padiglione centrale. Le gabbie

furono ultimate già nel 1752,

il padiglione centrale

soltanto nel 1759.

Le gabbie per gli animali, ciascuna

provvista di una fontana,

erano separate da alte mura e

rinchiuse, sul lato che dava

verso il padiglione, da sbarre

di ferro fra i pilastri

coronati da vasi e sculture di

animali. Sul retro di ciascuna

gabbia c’era, visibile

dall’esterno, una

“loggia”, una sorta di

casetta che fungeva da

giaciglio notturno agli

animali.

In un settore più a valle,

verso ovest, sorge un edificio

a due piani che funge da

abitazione per il guardiano

degli animali, e uno

stagno con annesso edificio

per gli uccelli acquatici.

Il padiglione centrale ad un

piano, in cui di quando in

quando l’imperatore faceva

prima colazione, crea il colpo

d’occhio lungo il grande

asse diagonale che parte dal

centro del castello e lo

congiunge con il padiglione.

Il padiglione sorge su un

basamento ottagonale e vi

si può accedere mediante

quattro scalinate. I

risalti piatti sui quattro

lati del corpo dell’edificio

presentano porte dall’arco a

tutto sesto con frontone

ornato di figure,

inframmezzate dalle aperture

delle finestre con archi a

sesti ribassati. Il

tetto a campana è coronato

tutt’intorno da una

balaustra.

Gli interni, in origine dipinti di

verde, furono decorati poco

dopo il 1765, su incarico di

Maria Teresa, con ricchi

pannelli di legno ornati di

rocaille, specchi e quadri di

animali ed uccelli rari, per

farne un memoriale

dell’imperatore defunto.

E’ accertato che i dipinti

sono opera di Johann Michael

Purgau e mostrano “i

ritratti di gran numero degli

animali presenti in questo

serraglio fin dalla sua

fondazione“. I dodici quadri

raffigurano animali rarissimi

che a quell’epoca non erano

ancora presenti nel serraglio

imperiale, benché fossero

ambiti oggetti da

collezionismo.

E’ accertato che i dipinti

sono opera di Johann Michael

Purgau e mostrano “i

ritratti di gran numero degli

animali presenti in questo

serraglio fin dalla sua

fondazione“. I dodici quadri

raffigurano animali rarissimi

che a quell’epoca non erano

ancora presenti nel serraglio

imperiale, benché fossero

ambiti oggetti da

collezionismo.

La cupola appiattita dell’interno

è decorata da un affresco di

Josef Ignaz Mildorfer che

mostra scene delle Metamorfosi

di Ovidio. Oltre ad un

baccanale, incentrato intorno

alla coppia di amanti Bacco ed

Arianna, vi sono raffigurati

vari episodi in cui degli

esseri umani vengono

trasformati in animali.

Il nucleo originario della raccolta

di animali di Schönbrunn era

formato dalle collezioni

dell’ex castello di Neugebäude

e del serraglio del Belvedere,

che ad eccezione degli animali

feroci erano stati trasferiti

nel nuovo giardino zoologico.

In seguito il numero di

animali esotici si accrebbe

grazie ad acquisti e

donazioni. Un notevole

allargamento della collezione

botanica e zoologica si ebbe

grazie alle spedizioni nelle

Indie occidentali, finanziate

da Francesco Stefano I.

Quando nel 1779 il parco fu aperto al

pubblico, fu possibile anche

visitare il giardino

zoologico. Anche

Giuseppe II s’impegnò per

il serraglio, che negli anni

ottanta del Settecento si

accrebbe nuovamente grazie a

nuove spedizioni. Alcuni

animali però morivano perché

non si disponeva di conoscenze

su come allevarli e curarli.

Nel corso dell’Ottocento arrivarono

nuovi animali, le gabbie

esistenti vennero trasformate

e nuove gabbie vennero

costruite. Fra le attrazioni

dello zoo c’erano elefanti,

cammelli, canguri ed altri

animali esotici.

Particolare scalpore fece l’arrivo

della prima giraffa viva, che

giunse a Schönbrunn nel 1828,

dono del viceré d’Egitto. I

viennesi entusiasti

accorrevano in massa nel

giardino zoologico “per

poter finalmente soddisfare la

loro enorme curiosità

osservando quella rara

creatura”.

L’arrivo della giraffa

influenzò la moda e la vita

di società. Erano in voga gli

abiti, gli accessori e le

acconciature “à la

giraffe“, e in una festa nel

locale “Zur blauen

Traube“, nel quartiere di

Penzing, l’ospite d’onore

fu il guardino della giraffa,

originario di Alessandria

d’Egitto. Nonostante

le attente cure, la giraffa

morì appena dieci mesi dopo,

e si dovettero attendere 23

anni prima che il giardino

zoologico potesse rallegrarsi

dell’arrivo di una nuova

giraffa.

Serra

delle

palme

- La Serra

delle

palme sorge al posto dell'ex

Giardino olandese, e fu

costruita nel 1881/82 secondo

un progetto di Franz Xaver

Segenschmid. Lunga

113 metri

, è formata da un padiglione

centrale alto

28 metri

e da due padiglioni laterali

di tre metri più bassi. Serra

delle

palme

- La Serra

delle

palme sorge al posto dell'ex

Giardino olandese, e fu

costruita nel 1881/82 secondo

un progetto di Franz Xaver

Segenschmid. Lunga

113 metri

, è formata da un padiglione

centrale alto

28 metri

e da due padiglioni laterali

di tre metri più bassi.

Collegati

da corridoi a forma di tunnel,

i tre padiglioni creano tre

diverse zone climatiche: una

serra fredda a nord, una

"temperata" nel

padiglione centrale, e una

serra tropicale a sud. Le

varie temperature vengono

raggiunte mediante un

riscaldamento a vapore che

consente di presentare specie

rare della flora di tutti i

continenti.

Nel realizzare l'imponente costruzione in ferro, ispirata

al tardo storicismo, ci si

giovò della tecnologia allora

all'avanguardia, operando

scelte formali consone ai

materiali adoperati.

Le linee concave e convesse dei padiglioni laterali e di

quello centrale creano un

effetto di armonia delle

proporzioni e conferiscono

visibile leggerezza

all'edificio metallico,

nonostante le eccezionali

dimensioni.

Le lastre di vetro sono inserite fra l'ossatura della

struttura metallica esterna, e

combaciano come una membrana

con le curvature delle travi

di ferro. La Serra

delle palme di Schönbrunn è

l'ultima e la più grande del

suo genere sul continente

europeo.

Fontana

a

stella

- La Fontana

a

stella (Sternbassin) si

trovava anticamente al centro

del Grande parterre. Nel corso

delle trasformazioni del

Grande parterre volute da

Hohenberg, nel 1772 la vasca

fu trasportata nel sito

attuale, lungo l'asse

occidentale diagonale del

giardino. Allo stesso tempo fu

costruita

la Fontana rotonda che le fa

da pendant, al centro dei

viali a stella sul lato est.

I

gruppi scultorei delle naiadi,

che in entrambe le fontane

sono realizzati in marmo di

Vipiteno, furono scolpiti

contemporaneamente alla

Fontana di Nettuno, fra il

1770 ed il 1780. Nella

mitologia classica le naiadi,

divinità delle acque e delle

sorgenti, erano al seguito di

Nettuno. La delimitazione

degli spiazzi in cui sorgono

la Fontana rotonda e quella a

stella è marcata da otto

grandi vasi di marmo,

realizzati da Johann Baptist

Hagenauer fra il 1772 e il

1780.

Giardino del deserto - Quando

l’imperatore Francesco

Giuseppe I commissionò la

costruzione di una serra

secondo i progetti

dell’architetto Alfons

Custodis, pensava

esclusivamente ad un posto per

conservare la sua immensa

“Nuova collezione

olandese”, di estremo valore

dal punto di vista botanico,

formata soprattutto da piante

provenienti da Australia e

Sudafrica.

La serra ultimata nel 1904

nello stile della fin de siècle,

con una struttura in ferro che

già anticipa a livello

formale lo Jugendstil, era

pertanto concepita per

ospitare quelle piante

difficili da coltivare e non

adatte a svernare

nell’Europa centrale, grazie

alla sua parete posteriore

murata a nord, alla parete

vetrata che dava verso sud ed

alla semplice vetratura.

Poco meno di cent’anni dopo, in occasione del restauro e

consolidamento della

struttura, resosi necessario,

l’Ente dei giardini ha

deciso di presentare in

questa serra al pubblico

interessato gli esemplari più

belli e di maggior

pregio della collezione di

piante succulente (cactus ed

altre piante dai tessuti

acquiferi, resistenti ai climi

aridi), fino a questo momento

non aperta al pubblico.

Per rendere l’esposizione il più interessante e varia

possibile, in collaborazione

con il Giardino zoologico

verranno presentati tre

diversi habitat aridi

(Madagascar, deserti del mondo

antico e del mondo nuovo), con

una selezione della fauna e

della flora autoctona di

quelle regioni. A prescindere

dall’esperienza avvincente

che offre, l’esposizione si

propone di mostrare le

interessantissime e svariate

strategie di sopravvivenza

degli abitanti, terrestri e

sotterranei, di questi habitat

così inclementi.

Orangerie

- Già la vedova

dell'imperatore Giuseppe I,

Guglielmina Amalia, fece

tracciare un aranceto, e per

far svernare melangoli e

aranci diede ordine di

costruire una serra. Francesco

Stefano I commissionò intorno

al 1754 l

'Orangerie a Nicola Pacassi,

che seguì presumibilmente un

progetto di Nicolas Jadot.

Lunga

189 metri

e larga dieci, l'Orangerie di

Schönbrunn viene considerata

accanto a quella di Versailles

la maggiore aranciera di epoca

barocca. Sulla facciata sud,

gli archi grandi e piccoli a

tutto sesto si alternano alle

lesene adorne di bugne

rustiche e mascheroni.

L'interno è scandito da

soffitti a volte, il

riscaldamento a pannelli

radianti creava le condizioni

climatiche adeguate.

L'Orangerie non serviva però

soltanto per far svernare gli

agrumi e le piante da vaso, ma

anche come giardino d'inverno

fiorito per i festeggiamenti

della casa imperiale. Giuseppe

II amava le feste con le

tavole riccamente imbandite

nell'Orangerie, traboccante di

fiori e agrumi illuminati, e

in occasione di una festa

nell'inverno del 1786 Mozart

diresse proprio qui il suo

singspiel

"L'impresario". Il

retro dell'Orangerie è

tuttora destinato alla sua

funzione originaria, mentre

nella parte anteriore,

ristrutturata, si tengono i

"concerti al castello di

Schönbrunn".

Museo delle carrozze

- Nel 1922 il nucleo dell'ex

"parco vetture"

della corte di Vienna, che

comprendeva carrozze da

cerimonia, carrozze ufficiali,

slitte e portantine della

"K.u.K.

Hofwagenburg" fu

trasferito dalle stalle di

corte della Hofburg di Vienna

a Schönbrunn, e allestito

nella ex cavallerizza

d'inverno, riadattata per

l'occasione.

Fa parte di questa celebre e

straordinaria collezione anche

la carrozza imperiale che fu

costruita probabilmente per

l'incoronazione di Giuseppe II

nel 1764, e che a partire da

quel momento fu utilizzata per

diverse incoronazioni regali e

imperiali degli Asburgo.

La carrozza da cerimonia, riccamente

adorna di intagli in legno

dorato e pitture di Franz

Xaver Wagenschön, veniva

trainata da otto cavalli

bianchi, ma poiché aveva un

peso complessivo di oltre

4000 kg

poteva avanzare soltanto a

passo d'uomo. Per poter essere

trasportata, la carrozza da

cerimonia veniva smontata,

trasportata di solito per via

d'acqua e rimontata sul posto.

Gli

Asburgo - La nascita di un

impero universale Gli

Asburgo - La nascita di un

impero universale

La dinastia discendeva da una

stirpe di conti alemanni

dell’Aargau (nell’attuale

Svizzera). Dopo che Rodolfo I

d’Asburgo nel 1273 fu eletto

re del Sacro Romano Impero

della Nazione germanica, egli

infeudò nel 1282 i suoi due

figli degli ex ducati dei

Babenberg di Austria e Stiria.

In quella data ebbe inizio il

regno asburgico in Austria,

durato oltre 630 anni, che va

dalla fine del Duecento alla

fine della Prima guerra

mondiale, nel 1918.

Grazie ad una politica

energica ed intelligente, nel

corso dei secoli i piccoli

possedimenti nella regione

danubiana e in Stiria

divennero un impero universale

che si allargava dall’Europa

centro-orientale all’America

meridionale.

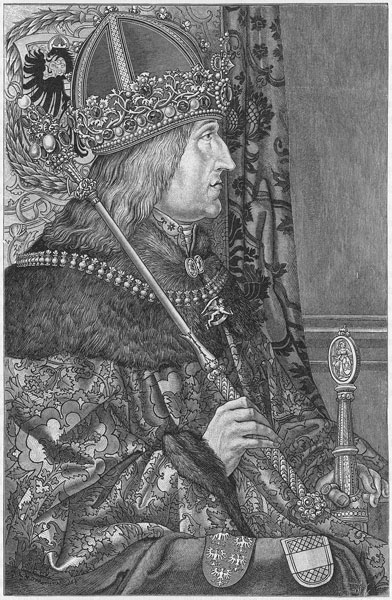

Federico III (1415/1452-1493) fu il primo Asburgo ad essere incoronato

dal Papa a Roma imperatore del

Sacro Romano Impero. Da quel

momento in poi, sino allo

scioglimento dell’Impero

(con una sola interruzione nel

1741-1745) la dignità

imperiale fu appannaggio degli

Asburgo. Per le terre che

rappresentavano l’origine

dell’Austria Federico

legalizzò il titolo di

“arciduca”, che gli

Asburgo usarono sino alla fine

della monarchia.

Federico preferì come residenza la città di Wiener

Neustadt, mentre nei suoi

soggiorni nella Burg di Vienna

abitava nello Schweizertrakt,

dove fece costruire anche la

cappella di corte, nella quale

tuttora la messa della

domenica è accompagnata dai

Piccoli cantori di Vienna. Federico preferì come residenza la città di Wiener

Neustadt, mentre nei suoi

soggiorni nella Burg di Vienna

abitava nello Schweizertrakt,

dove fece costruire anche la

cappella di corte, nella quale

tuttora la messa della

domenica è accompagnata dai

Piccoli cantori di Vienna.

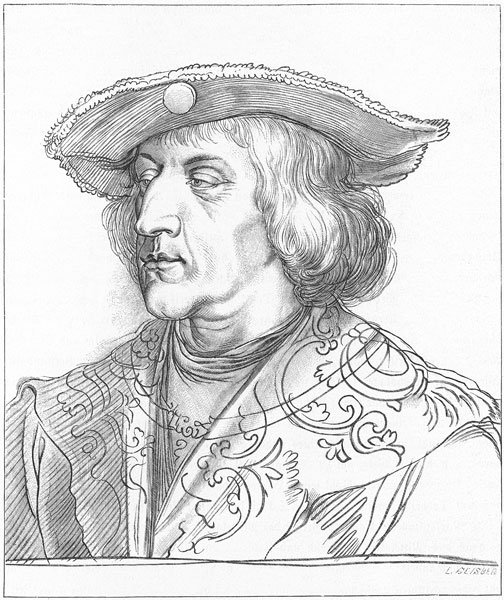

Massimiliano I (1459/1493-1519) fu il vero e proprio fondatore della

politica matrimoniale

asburgica: “Bella gerant

alii, tu felix Austria

nube”. Massimiliano, detto

“l’ultimo dei

cavalieri”, sposò nel 1477

Maria di Borgogna, erede del

ricco ducato di Borgogna cui

appartenevano anche i Paesi

Bassi.

Il figlio Filippo detto “il Bello” sposò

Giovanna “

la Pazza

”, erede di Castiglia ed

Aragona, per cui anche

la Spagna

e le sue ricche colonie

sudamericane entrarono a far

parte dell’impero asburgico.

Il nipote Ferdinando convolò

infine a nozze con Anna, erede

dei regni di Boemia e

Ungheria. In questo modo nel

giro di tre generazioni,

grazie ad un’abile politica

matrimoniale, nacque

l’impero universale degli

Asburgo “sul quale non

tramontava mai il sole”.

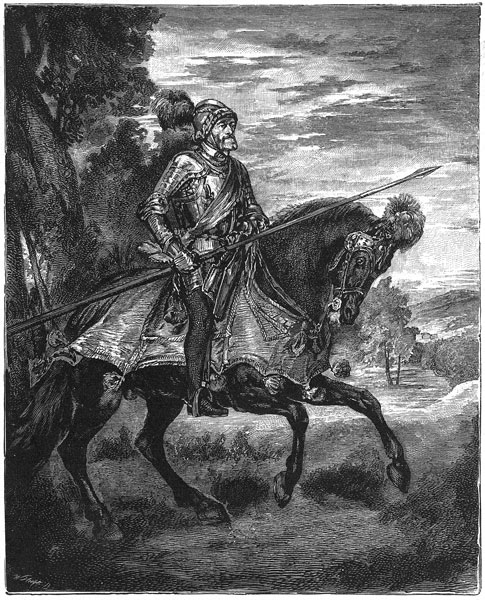

Carlo V (1500/1519-1558) dedicò il suo regno innanzitutto alla

lotta contro

la Riforma. Per

poter meglio amministrare i

suoi domini eterogenei, egli

suddivise le terre asburgiche

e le funzioni ad esse

correlate fra sé stesso ed il

fratello Ferdinando, e fondò

così una linea austriaca ed

una spagnola degli Asburgo, le

cui residenze erano Vienna e

Madrid.

Il Seicento fu caratterizzato

dalle lotte per respingere gli

Ottomani. Sotto Leopoldo

I (1640/1658-1705) nel

1683 i Turchi misero per la

seconda volta Vienna sotto

assedio, conclusosi con la

vittoria delle truppe

imperiali e la disfatta del

pericolo turco. Leopoldo fece

ampliare

la Hofburg

e costruì il Leopoldinischer

Trakt che a lui deve il nome

(di fronte agli appartamenti

imperiali), che oggi ospita

gli uffici del Presidente

federale austriaco.

Ai primi del Settecento con le

Guerre di successione di

Spagna gli Asburgo cedettero

ai Borbone di Francia i loro

possedimenti spagnoli. Carlo

VI (1658/1711-1740), che

era cresciuto in Spagna, fece

ritorno a Vienna nelle vesti

di imperatore e fece ampliare

la Hofburg

con sfarzo barocco. Oltre alla

Biblioteca nazionale e al

Maneggio d’inverno, patria

dei cavalli Lipizzani della

Scuola spagnola di

equitazione, durante il suo

regno fu costruito anche il

Reichskanzleitrakt, nel quale

oggi si trova parte degli

appartamenti imperiali.

Figlia

dell'imperatore Carlo VI, Maria

Teresa (1717-1780) si

assicurò i diritti al trono

grazie alla legge sancita dal

padre e nota come

"prammatica

sanzione" (1713), che

stabiliva la successione

nell'eredità dei territori

asburgici anche in linea

femminile. Sposatasi nel 1736

con Francesco di Lorena, Maria

Teresa assunse nel 1740 il

governo dei paesi ereditari

(Austria, Ungheria e Boemia). Figlia

dell'imperatore Carlo VI, Maria

Teresa (1717-1780) si

assicurò i diritti al trono

grazie alla legge sancita dal

padre e nota come

"prammatica

sanzione" (1713), che

stabiliva la successione

nell'eredità dei territori

asburgici anche in linea

femminile. Sposatasi nel 1736

con Francesco di Lorena, Maria

Teresa assunse nel 1740 il

governo dei paesi ereditari

(Austria, Ungheria e Boemia).

Impegnata

dapprima nella guerra di

Successione e nella guerra dei

Sette anni, l'imperatrice si

dedicò a partire dagli anni

sessanta del secolo a una

decisa politica interna,

conforme alle concezioni del

dispotismo illuminato. Perseguì

il rafforzamento dello Stato

e, parallelamente, il

miglioramento delle condizioni

di vita dei propri sudditi,

fondando tra l'altro una vasta

rete di scuole pubbliche e

popolari. Impegnata

dapprima nella guerra di

Successione e nella guerra dei

Sette anni, l'imperatrice si

dedicò a partire dagli anni

sessanta del secolo a una

decisa politica interna,

conforme alle concezioni del

dispotismo illuminato. Perseguì

il rafforzamento dello Stato

e, parallelamente, il

miglioramento delle condizioni

di vita dei propri sudditi,

fondando tra l'altro una vasta

rete di scuole pubbliche e

popolari.

Sotto

la sua direzione, che si

avvalse della collaborazione

dell'abile primo ministro

Kaunitz, l'Austria si trasformò

da Stato feudale a Stato

burocratico-centralizzato, nel

quale alla borghesia erano

affidate importanti funzioni

di amministrazione e in cui

erano ridimensionati i

tradizionali privilegi

dell'aristocrazia.

Il

figlio Giuseppe II (coreggente

e imperatore) le subentrò

gradualmente nel governo,

avviando una politica di

riforme assai più radicale di

quella materna.

Sotto

il patronato di Maria Teresa

riscossero grande fortuna due

artisti italiani: il pittore

romano Gregorio Guglielmi

(1714-1773), che lavorò a Schönbrunn

e all'università di Vienna, e

i

l poeta e librettista Pietro

Metastasio (1698-1782);

questi, chiamato da Carlo VI

in Austria a rivestire

l'incarico di poeta cesareo,

scrisse i testi di numerosi

melodrammi e diffuse negli

ambienti della corte asburgica

la cultura dell'Arcadia

romana, intessuta di temi

bucolici derivati dalla

tradizione classica.

Ai

primi dell’Ottocento Francesco

II (1768-1835), in

reazione all’incoronazione

di Napoleone ad imperatore dei

francesi nel 1804, proclamò

l’impero ereditario

austriaco e fu quindi il primo

imperatore austriaco con il

nome di Francesco I.

Nel

1806, in

seguito alle vittorie

napoleoniche, egli dichiarò

infine disciolto il Sacro

Romano Impero, che cessò

dunque di esistere dopo oltre

mille anni come regno

sovranazionale della

cristianità. Ai

primi dell’Ottocento Francesco

II (1768-1835), in

reazione all’incoronazione

di Napoleone ad imperatore dei

francesi nel 1804, proclamò

l’impero ereditario

austriaco e fu quindi il primo

imperatore austriaco con il

nome di Francesco I.

Nel

1806, in

seguito alle vittorie

napoleoniche, egli dichiarò

infine disciolto il Sacro

Romano Impero, che cessò

dunque di esistere dopo oltre

mille anni come regno

sovranazionale della

cristianità.

Sotto

il suo successore

Ferdinando il Buono

(1793-1875), che soffriva di

epilessia, il cancelliere di

stato Metternich costruì un

sistema repressivo, basato

sullo spionaggio e sulla

censura. Eppure proprio

quell’epoca, detta

Biedermeier, fu una delle più

fiorenti della storia della

civiltà austriaca.

Francesco

Giuseppe I (1830/1848-1916) nacque nel 1830 nel castello di

Schönbrunn. A diciott’anni

egli successe allo zio sul

trono austriaco, dopo che

Ferdinando I dovette abdicare

in seguito alla rivoluzione

nel 1848, e dopo la rinuncia

al trono del padre arciduca

Carlo.

Con i suoi 56 milioni di abitanti, nel corso dei

secoli l’impero era divenuto

una monarchia plurinazionale

nella quale convivevano sotto

un’unica corona le

nazionalità più svariate,

fra cui tedeschi, ungheresi,

cechi, rumeni, sloveni e

italiani. Con i suoi 56 milioni di abitanti, nel corso dei

secoli l’impero era divenuto

una monarchia plurinazionale

nella quale convivevano sotto

un’unica corona le

nazionalità più svariate,

fra cui tedeschi, ungheresi,

cechi, rumeni, sloveni e

italiani.

I primi anni di governo di Francesco Giuseppe furono

caratterizzati dalle sconfitte

militari, con la perdita dei

possedimenti italiani del

Lombardo Veneto, e dopo la

battaglia di Sadowa contro

la Prussia

anche della supremazia nella

Confederazione germanica.

Francesco Giuseppe proseguì la politica

conservatrice dei suoi

predecessori e fu confrontato

soprattutto con l’insorgere

del conflitto tra le

nazionalità nella monarchia

plurinazionale. Nel 1867 si

ebbe il “compromesso” con

l’Ungheria, da cui nacque la

duplice monarchia

austro-ungarica e che concesse

ampia autonomia ai magiari.

Quello stesso anno

l’imperatore fu infine

incoronato re d’Ungheria.

Sotto Francesco

Giuseppe furono costruiti

la Neue Hofburg

sulla Heldenplatz e il

Michaelertrakt, che diedero

alla Hofburg il suo aspetto

attuale.

Nel

1854 egli sposò la cugina

sedicenne, la principessa

Elisabetta di Baviera, detta

in famiglia Sisi. L’imperatrice

Elisabetta (1837-1898)

divenne una donna avvenente ed

estrosa, adorata dal marito

per tutta la vita. La coppia

ebbe quattro figli: la

primogenita, Sofia, morì alla

tenera età di due anni, le

figlie Gisella (1856-1932) e

Maria Valeria (1868-1924) si

sposarono ed ebbero numerosi

discendenti.

L’unico

figlio maschio, il principe

ereditario Rodolfo, nato

nel 1858, si suicidò nel 1889

all’età di trent’anni

insieme all’amante, la

baronessa diciassettenne Mary

Vetsera, nel castello di

caccia di Mayerling. L’unico

figlio maschio, il principe

ereditario Rodolfo, nato

nel 1858, si suicidò nel 1889

all’età di trent’anni

insieme all’amante, la

baronessa diciassettenne Mary

Vetsera, nel castello di

caccia di Mayerling.

Dalle

sue nozze con Stefania del

Belgio nacque una figlia,

Elisabetta detta Erzsi, che

dopo il divorzio dal principe

Windisch-Graetz aderì al

Partito socialdemocratico,

sposò il socialista Adolf

Petznek e passò alla storia

come “l’arciduchessa

rossa”.

La

fine della monarchia

- Dopo il tragico suicidio del

principe ereditario Rodolfo

Francesco Ferdinando

(1863-1914), nipote

dell’imperatore, fu nominato

erede al trono della monarchia

austro-ungarica. Ma

anch’egli finì

tragicamente, assassinato nel

giugno del 1914 insieme alla

moglie Sofia a Sarajevo,

attentato che fu la scintilla

dello scoppio della Prima

guerra mondiale.

Francesco

Giuseppe si spense durante la

guerra nel novembre del 1916,

all’età di 86 anni, dopo 68

anni di regno. Gli successe il

pronipote Carlo I (1887-1922)

ultimo imperatore austriaco.

La fine della Prima guerra

mondiale significò anche la

fine della monarchia

austro-ungarica.

L’11

novembre 1918 fu proclamata la

prima repubblica austriaca,

dopo la rinuncia di Carlo agli

affari del regno. Dal momento

però che egli non aveva

rinunciato al trono, dovette

andare in esilio con la

famiglia. Nel 1922 morì

all’età di 35 anni

nell’isola portoghese di

Madeira.

La

moglie Zita (1892-1989) di

Borbone-Parma rifiutò

anch’ella per tutta la vita

di rinunciare ufficialmente al

trono e visse quindi in

esilio, gli ultimi anni in

Svizzera, dove morì nel 1989.

Le sue spoglie furono portate

a Vienna, dove fu sepolta come

ultima imperatrice d’Austria

nella cripta dei Cappuccini

dell’omonima chiesa.

Maggio

2015

Pag.

1

|