- Duomo

di Santo Stefano (Stephansdom)

Simile

a una scogliera di corallo, il

Duomo si eleva dal mare di

case del centro città.

Esso è, fin dalla sua

costruzione, un simbolo della

storia e del destino

dell'Austria. Dal momento

della sua distruzione e

ricostruzione dopo gli orrori

della Seconda Guerra Mondiale

è divenuto anche un simbolo

della rinascita e del

consolidamento dell'Austria

come stato libero ed

indipendente. Il Duomo è

inoltre un edificio che non si

potrà mai considerare

compiuto. Perciò esso è

anche un simbolo della

limitatezza e incompiutezza di

tutto ciò che è terreno.

Proprio in questa

incompiutezza, però, consiste

il suo inimitabile splendore e

la sua bellezza quasi divina.

Come

nel caso di molte altre

chiese, anche gli inizi di

Santo Stefano sono oscuri. Non

sappiamo se al posto

dell'attuale chiesa ci fosse

un santuario pagano.

Probabilmente in questo luogo

sorgeva un cimitero romano,

ipotesi avallata dalla

presenza di pietre sepolcrali

murate nelle fondamenta del

Portale Gigante.

Gli

ultimi scavi (1996) in

questa zona hanno rafforzato

l'ipotesi che, verso est,

sotto la prima chiesa romanica

di Santo Stefano, si trovasse

già

un più piccolo santuario, una

cappella. Due edifici situati

entrambi nei pressi della

vecchia cinta muraria romana,

San Pietro al Graben e San

Ruperto, vicina al canale del

Danubio, vengono ritenuti i

templi cristiani più antichi

di Vienna. Nel sec. XII fu

intrapresa, sull'area

dell'attuale Duomo, la

costruzione di una grande

chiesa parrocchiale dipendente

da Passavia, che fu dedicata

al

patrono del

Duomo

della città

tedesca.

Verso

la metà

del sec. XII, Enrico II di

Babenberg, fondatore del

Convento degli Scozzesi,

trasferì la sua residenza a

Vienna. La leggenda narra che

il margravio Enrico avrebbe

visto in sogno un giovane

architetto con in mano il

progetto di una imponente

chiesa. Il signore vide in

questo il segno della volontà

divina e ordinò di costruire

la chiesa di Santo Stefano. La

posa della prima pietra ebbe

luogo nel 1137. La leggenda

racconta ancora che il giovane

cui fu affidata la conduzione

dell'opera

sarebbe

stato lo stesso apparso

in sogno al margravio.

Dopo

la consacrazione della nuova

chiesa, nel 1147, sarebbe

scomparso senza lasciare

tracce, ma, per la

straordinaria bellezza

dell'edificio, solo Gesù

in persona avrebbe potuto

essere il misterioso

capomastro. Così, al Duomo di

Santo Stefano ben si addicono

i versi del salmo 127:

"Se il Signore non

costruisce la casa, invano vi

faticano i costruttori"

(Salmo 127, 1).

Storia

del Duomo

La

chiesa romanica - Un

contratto di scambio del 1137

tra il margravio Leopoldo IV

Babemberg ed il vescovo

Reginmar di Passavia

(Contratto di Mautern) rese

possibile la costruzione della

prima chiesa di Santo Stefano

che allora sorgeva ancora al

di fuori delle mura cittadine,

il corso delle quali seguiva

quello

delle antiche mura

dell'accampamento romano,

approssimativamente a

nord-ovest della piazza di

Santo Stefano. Il contratto,

nel quale per la prima volta

viene nominata la parrocchia

di Vienna, fu concluso a

Mautern, sul Danubio, e

stabiliva che il margravio

consegnasse al vescovo la

chiesa parrocchiale di Vienna,

situata nelle vicinanze di

quella di San Pietro,

ottenendo in cambio una vigna

e metà

della dote parrocchiale che si

trovava nei pressi della città,

a condizione che la chiesa e

gli altri restanti luoghi di

culto più piccoli sparsi sul

territorio parrocchiale

in futuro fossero

sottomessi

al vescovo di

Vienna.

Nell'aprile

del 1147 ebbe luogo la prima

consacrazione parziale della

chiesa di Santo Stefano,

allora non ancora terminata,

in presenza del vescovo di

Passavia, Reginbert. La

costruzione era per dimensioni

troppo imponente per la Vienna

di allora, il che fa pensare

ad un gesto programmatico

dell'ispiratore: Santo Stefano

era concepita come futura sede

vescovile o, almeno, come

chiesa ducale. La prima chiesa

romanica, come anche il Duomo

attuale, era orientata verso

l'oriente del sole del 26

dicembre 1137 (sud-est). Negli

Atti degli Apostoli si

racconta che Santo Stefano,

poco prima di morire, vide i

cieli aperti. Il primo raggio

di sole che, cadendo

sull'altare maggiore, illumina

l'ambiente, è

proprio un simbolo di questi

"cieli aperti".

Di

questo primo edificio non si è

conservato quasi nulla nel

corso dei secoli;

le

poche

informazioni

in nostro

possesso provengono da scavi

archeologici e da pochi

frammenti architettonici. La

navata centrale aveva una

larghezza di circa 12 metri,

tutte e tre le navate insieme

raggiungevano circa i 23

metri. La lunghezza della

chiesa, abside inclusa, era più

o meno di 83 metri. Le uniche

parti pervenuteci del

primitivo complesso - escluse

le fondamenta subito ricoperte

dopo gli scavi del 1945 - sono

la cosiddetta "Camera

Nera" nel piano inferiore

della Torre Pagana, dove oggi

si trova una stanza adibita a

confessionale, e parti del

pianterreno della costruzione

ovest.

La

chiesa tardoromanica - La

forma di questo edificio,

costruito tra il 1230 e il

1245, è

chiaramente riconoscibile e

ricostruibile, sebbene sia

soprattutto la parte ovest di

questa chiesa ad essere ancora

conservata. L'ambizioso

progetto di elevare Santo

Stefano a sede vescovile portò

alla demolizione della vecchia

chiesa del XII secolo e alla

sua completa ricostruzione,

eccetto il piano inferiore

delle Torri Pagane, sulle

preesistenti fondamenta. La

Cattedrale aveva un grande

coro centrale, un transetto

sporgente e la struttura

basilicale a tre navate.

Guardando la galleria ovest

con le sue colonne, con i

capitelli decorati con foglie

e animali e con i suoi

costoloni in parte profilati,

si può

dedurre la non comune

ricchezza decorativa di questa

chiesa. La

chiesa tardoromanica - La

forma di questo edificio,

costruito tra il 1230 e il

1245, è

chiaramente riconoscibile e

ricostruibile, sebbene sia

soprattutto la parte ovest di

questa chiesa ad essere ancora

conservata. L'ambizioso

progetto di elevare Santo

Stefano a sede vescovile portò

alla demolizione della vecchia

chiesa del XII secolo e alla

sua completa ricostruzione,

eccetto il piano inferiore

delle Torri Pagane, sulle

preesistenti fondamenta. La

Cattedrale aveva un grande

coro centrale, un transetto

sporgente e la struttura

basilicale a tre navate.

Guardando la galleria ovest

con le sue colonne, con i

capitelli decorati con foglie

e animali e con i suoi

costoloni in parte profilati,

si può

dedurre la non comune

ricchezza decorativa di questa

chiesa.

La

galleria ovest, compresa tra

le due Torri Pagane, fu

concepita come "galleria

ducale" come anche la

sede imperiale di Carlo Magno

ad Aquisgrana e le grandi

gallerie negli antichi duomi

imperiali tedeschi - un

ambiente a se stante, ma

orientato verso l'altare. I

piani superiori delle torri

vennero costruiti in ultimo,

sicuramente dopo l'incendio

del 1258.

L'edificio

tardoromanico, completamente

ricostruito, raggiungeva la

lunghezza di m. 70 circa ed

era limitato nella sua

larghezza dalle due torri

ovest che con i loro m. 65 di

altezza si ergevano di gran

lunga al di sopra del tetto.

La nuova chiesa fu consacrata

solennemente il 23 aprile 1263

dal vescovo Otto di Passavia.

Nel 1267, il parroco Gerhard

von Siebenbùrgen fondò la

tuttora esistente Curia, cui

è affidata l'assistenza

spirituale nel Duomo.

La

struttura gotica - Tra il

1304 e il 1340, sotto il duca

Albrecht II, fu intrapresa la

costruzione del luminoso coro

gotico a tre absidi. Il Coro

Albertino, che si ispirava al

coro gotico della chiesa

dell'abbazia cistercense di

Heiligenkreuz nel Bosco

viennese, fu consacrato il 23

aprile 1340 dal vescovo Albert

di Passavia. Poco più

tardi furono erette, sotto il

duca Rodolfo IV "il

Fondatore", le cappelle

laterali ovest a due piani,

dette anche Cappelle Ducali.

Il duca in persona pose nel

1359 la prima pietra della

costruzione di ampliamento

gotica. Per circa 100 anni

l'edificio crebbe lentamente,

ma con continuità. Il 23

marzo 1361, in presenza del

vescovo Pietro di Coirà, fu

murata nella Porta del Vescovo

la pietra di Colomanno sulla

quale, secondo la tradizione,

il santo subì il martirio.

Nello stesso anno fu

intrapresa la costruzione

delle navate. Quale preludio

alla creazione del vescovado

di Vienna nel 1469, il duca

Rodolfo IV, fondatore anche

dell'Università

di Vienna, creò nel 1365 una

Collegiata di Tutti i Santi,

indipendente da Passavia, con

sede in Santo Stefano e sala

capitolare nella galleria

ovest.

La

cima della Torre Sud, di cui

Rodolfo IV aveva posto

personalmente la prima pietra,

servendosi di un utensile

d'argento, poté

essere completata nel 1433. I

cornicioni delle navate furono

ultimati nel 1440, il tetto

ancor prima del 1474. In quel

periodo si stabilirono degli

stretti contatti tra le

corporazioni edili del Duomo

di Vienna e di Praga. Vienna

era allora una delle quattro

corporazioni principali del

regno. Tra il 1417 e il 1430

fu eretta la sacrestia

inferiore, annessa alla navata

sud. Le pareti delle navate

crebbero intorno ai muri di

epoca romanica come un guscio,

in modo da continuare a

permettere la celebrazione

degli uffici divini. Solo dopo

l'ultimazione dei muri gotici,

furono abbattuti, nel 1430, i

muri romanici. Ancor prima

della costruzione della volta

fu eseguita, a partire dal

1440, la imponente capriata di

legno di larice, capolavoro

dell'arte carpentiera gotica

per il quale

non

si

utilizzò

nemmeno

un

chiodo. Nel 1446, il

maestro Hans Puchsbaum

intraprese la costruzione

della volta della navata

centrale.

L'imperatore

Federico III, cui si deve

l'erezione di Vienna a

vescovado nel 1469, pose nel

1450 la prima pietra della

Torre Nord di cui nel 1467 si

intraprese la costruzione.

Secondo la tradizione,

l'imperatore ordinò

di utilizzare come

agglutinante per le fondamenta

della torre il vino che, per

le avverse condizioni

atmosferiche, quell'anno era

risultato piuttosto acido. Nel

1459, a Ratisbona, alla

riunione annuale delle

corporazioni edili, la

corporazione del Duomo di

Vienna fu ritenuta la più

importante dell'area sud

orientale dell'Europa

centrale. La costruzione della

torre fu interrotta agli inizi

del XVI secolo. L'ultimo

strato di mattoni porta incisa

la data del 1511. Tensioni

economiche e sociali, dovute

alle scoperte, alle guerre

contro i Turchi e ai disordini

religiosi, determinarono la

decadenza delle grandi idee

alla base dell'architettura

medievale. Nel 1578, Hans

Saphoy portò a termine la

torre con una calotta

rinascimentale. Con la nascita

dell'Umanesimo, furono creati

nel Duomo significativi

capolavori dell'artigianato

quali il pulpito (1480 circa)

o il piede di organo del

Maestro Pilgram (datato 1513),

il fonte battesimale o gli

scanni dei Consiglieri,

distrutti completamente

nell'incendio del 1945, così

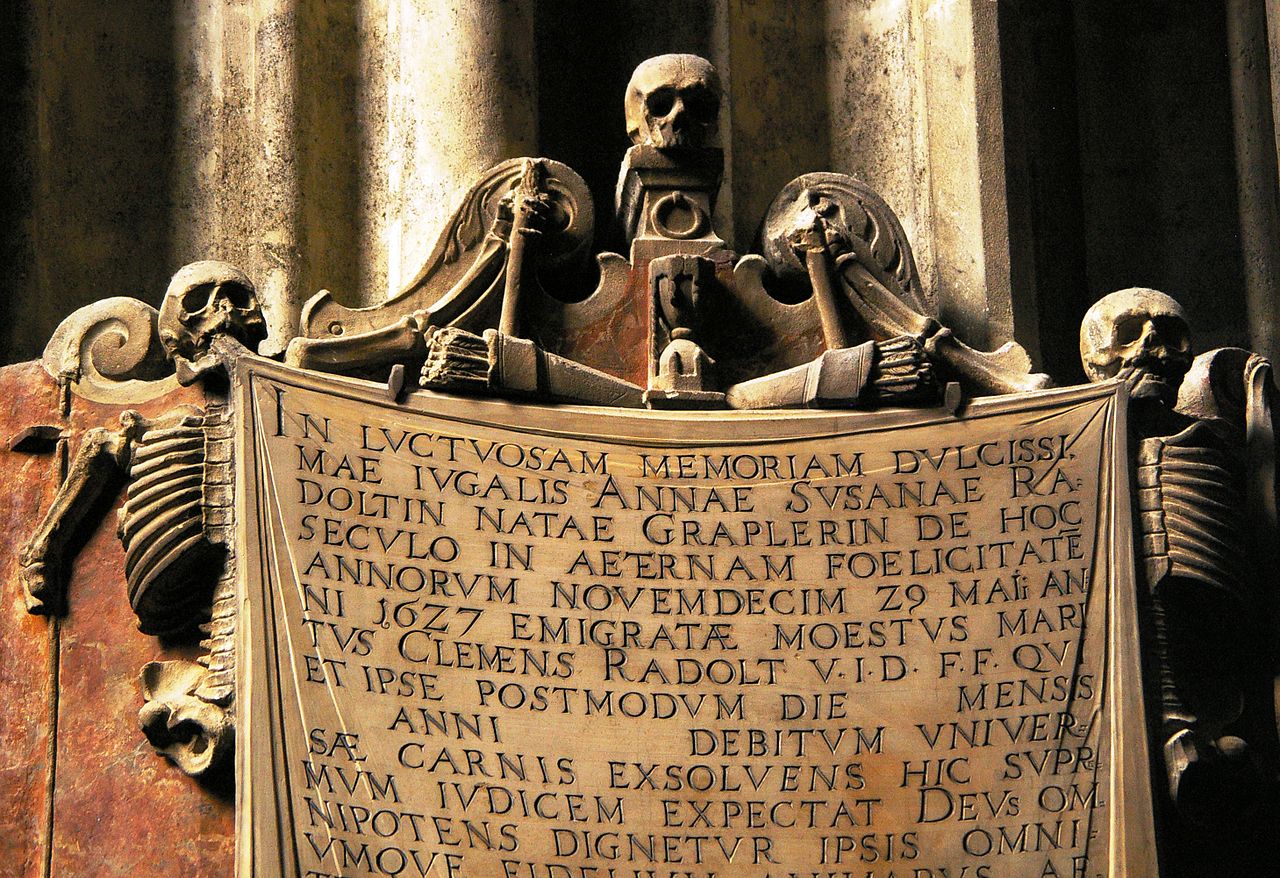

come i numerosi epitaffi di

cittadini viennesi ed eruditi

dell'Università. Nel 1631,

l'imperatore Ferdinando II

elevò il vescovo di Vienna al

rango di principe (principe

vescovo).

Dopo

il trionfo della vera fede

sull'eresia, il duomo venne

rifatto in stile barocco in

due grandi fasi. Sotto il

principe vescovo Breuner, nel

1647, fu terminato dai

fratelli Pock l'altare

maggiore barocco. A questo

periodo risalgono anche i più

antichi paramenti sacerdotali

del Duomo, i rossi paramenti

di Breuner, che ancora oggi

vengono utilizzati il giorno

di S. Stefano. L'altare

maggiore è dunque una

donazione del vescovo, mentre

l'arredamento della navata fu

finanziato dai cittadini. Dal

1677 si procedette

all'ulteriore riassetto

barocco del Duomo (altari

laterali, oratorii imperiali e

organi). Durante il secondo

assedio turco, nel 1683, più

di mille palle di cannone

colpirono la Cattedrale;

alcune di esse sono ancora

oggi visibili, murate, nelle

pareti della Torre Sud e della

navata. Durante l'assedio, il

tetto venne riparalo più

volte

con

dei

tendoni allo scopo

di ingannare il nemico,

facendogli credere che la città

disponesse ancora di un

approvvigionamento

sufficiente. Il 12 settembre

1683, giorno in cui la Chiesa

celebra il Nome di Maria,

Vienna fu liberata dai Turchi,

dopo una battaglia seguita ad

una messa celebrata dal

cappellano Marco d'Aviano. A

perpetuo ricordo della

liberazione della città, nel

1711, fu fusa con il bronzo

dei cannoni turchi requisiti,

la "Pummerin", la

grande campana situata nella

torre sud, uno dei simboli

della città. Sul finire del

XVII secolo trovarono posto

nel Duomo due immagini

miracolose: nel 1693 fu

trasportata in festosa

processione nel Duomo la

tavola di "Maria nel

sole" e nel 1697 l'icona

di "Maria Pócs".

Con

l'elevazione di Vienna ad

arcidiocesi, nel 1722, Santo

Stefano divenne chiesa

metropolitana.

Una

statistica del 1732, curata

dal sacrestano Johann Wachter,

consente di farsi un'idea

della vita liturgica in Santo

Stefano in epoca barocca.

In base a tale

statistica, giornalmente vi si

celebrarono in media 150 messe

e almeno un pontificale, nel

corso dell'anno vi furono

recitati 1095 Rosari ed almeno

129.000 fedeli si accostarono

alla Confessione.

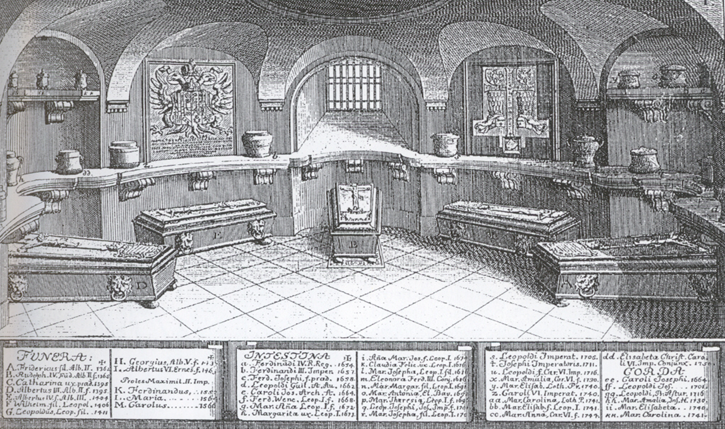

Nello

stesso anno fu chiuso il

cimitero di Santo Stefano, che

circondava il Duomo, e, nel

1755, l'imperatrice Maria

Teresa fece ampliare e

decorare di nuovo la Cripta

Ducale sotto l'altare

maggiore, nella quale sono

sepolti il duca Rodolfo IV ed

alcuni dei primi Asburgo. Le

inumazioni nelle catacombe del

Duomo furono proibite nel 1782

dall'imperatore Giuseppe II.

In quello stesso anno papa Pio

VI fece visita all'imperatore

allo scopo di indurlo a

rivedere la sua politica

religiosa e celebrò

nel Duomo la messa solenne di

Pasqua. In quell'occasione

egli donò all'allora

arcivescovo di Vienna, il

cardinale Migazzi, che resse

l'arcidiocesi per 46 anni,

paramenti di grande valore

conservati ancora oggi nella

Camera dei Paramenti.

Le

costruzioni adiacenti al Duomo

andarono a mano a mano

scomparendo: già

nel 1699 era stata rimossa la

Casa delle Reliquie che, in

seguito al disprezzo per le

reliquie causato dalla

Riforma, aveva perso ogni

significato; prima del 1792

sparirono anche gli edifici

riservati a cantori, ministri

ecclesiastici e prestamisti,

di modo che

l'imperatore Francesco II,

quando fece il suo ingresso a

Vienna, poté

ammirare per la prima volta la

vista ovest della Cattedrale.

Durante le Guerre Napoleoniche

(1809), nelle quali si arrivò

a combattere anche nel Duomo,

vennero danneggiate diverse

opere d'arte ivi conservate. Le

costruzioni adiacenti al Duomo

andarono a mano a mano

scomparendo: già

nel 1699 era stata rimossa la

Casa delle Reliquie che, in

seguito al disprezzo per le

reliquie causato dalla

Riforma, aveva perso ogni

significato; prima del 1792

sparirono anche gli edifici

riservati a cantori, ministri

ecclesiastici e prestamisti,

di modo che

l'imperatore Francesco II,

quando fece il suo ingresso a

Vienna, poté

ammirare per la prima volta la

vista ovest della Cattedrale.

Durante le Guerre Napoleoniche

(1809), nelle quali si arrivò

a combattere anche nel Duomo,

vennero danneggiate diverse

opere d'arte ivi conservate.

Nel

XIX secolo, il rinato

interesse per il passato

richiamò

l'attenzione sul cattivo stato

di conservazione in cui si

trovava la Cattedrale dopo

secoli di incuria.

L'architetto Friedrich von

Schmidt, combattuto tra il

desiderio di conservare la

purezza di stile e quello di

preservare la sostanza, alla

fine riassunse il risultato

nella bella immagine della

chiesa di Santo Stefano come

di un libro che si poteva

sfogliare, ma in cui non si

poteva scrivere nulla. Solo

poche suppellettili in stile

neogotico trovarono allora

posto nel Duomo.

Nel

corso del restauro, in

occasione del quale, nel 1853,

vennero completati anche i

frontoni delle navate (fino a

quel momento era stato

terminato solo il cosiddetto

"Frontone di

Federico" sulla Porta dei

Cantori, gli altri erano solo

dipinti), si arrivò

tra il 1838 e il 1860 alla

demolizione e alla

ricostruzione della guglia

della Torre Sud. Tra il 1859 e

il 1887 si dotò la Cattedrale

di pitture su vetro in stile

neogotico, che poi sarebbero

state

distrutte

completamente nel 1945.

Nel 1900 le reliquie medievali

furono trasferite dall'attuale

sala capitolare nella cappella

di S. Valentino (cappella

doppia superiore nord nella

parte ovest). Agli inizi di

questo secolo si intrapresero

gli interventi di restauro

della facciata occidentale e

del Portale Gigante.

Sebbene

il Duomo avesse sopportato due

assedi turchi e le guerre

napoleoniche, tuttavia sul

finire della Seconda Guerra

Mondiale fu distrutto quasi

per metà.

All'inizio della guerra i suoi

tesori più importanti, ovvero

il Portale Gigante, il pulpito

e la tomba di Federico, furono

murati e sfuggirono quindi

alla distruzione operata

dall'incendio dell'11 e 12

aprile 1945. Nella catastrofe

le fiamme propagatesi dagli

edifici intorno al Duomo

distrussero le capriate

gotiche, gli scanni dei

Consiglieri di epoca

tardogotica situati nella

Navata Centrale, il monumento

alla liberazione dai Turchi,

le vetriate, la Grande Croce

di Wimpassing, la Croce dello

jubé, eccetto le braccia e il

capo di Gesù crocifisso, gli

oratorii imperiali, il grande

organo, l'organo del Coro e la

maggior parte delle campane,

"Pummerin" compresa.

Nell'insieme andò così

perduto un 45% del Duomo. Si

deve alla volontà del

cardinale Theodor Innitzer, in

quel tempo arcivescovo della

città, e del Prof.

Karl

Holey,

architetto Duomo,

come anche alla collaborazione

disinteressata ed effettiva

dei viennesi, delle varie

regioni dell'Austria e di

molti finanziatori stranieri,

che Santo Stefano non sia

diventato un monumento

commemorativo ed ammonitore

contro la guerra, ma, anzi,

con la sua ricostruzione, sia

assurto a simbolo della

resurrezione dell'Austria.

Finalmente,

il 19 novembre 1948, fu

celebrata la prima messa nella

navata centrale ricostruita.

L'inaugurazione solenne della

restaurata cattedrale ebbe

luogo il 26 aprile 1952 in

presenza del cardinale

Innitzer. Quello stesso giorno

la nuova Pummerin, fusa con i

resti della vecchia campana,

fece il suo ingresso trionfale

a Vienna. Nel 1957 essa fu

definitivamente posta nella

Torre Nord.

Per

consentire una degna sepoltura

ai vescovi di Vienna, nel 1953

si edificò

nelle catacombe la Cripta

Episcopale. Nel 1956 si

procedette ad un restauro

della Cripta Ducale e alla

costruzione della chiesa

inferiore, di un

lapidario e della Cripta dei

Canonici. Nel 1960, il

cardinale di Colonia, Frings,

consacrò

il nuovo organo e, nel 1972,

fu collocata la nuova vetrata

ovest, fabbricata in Tiralo.

Nel corso delle sue visite

pastorali, nel 1983 e nel

1988, papa Giovanni Paolo II

visitò anche il Duomo. Nel

1989, per adeguarsi alle nuove

esigenze liturgiche fissate

dal Concilio Vaticano II, si

procedette ad un riassetto

della zona dell'altare

maggiore, al termine del quale

fu consacrato un nuovo altare.

Nel

1991, in occasione del

seicentocinquantesimo

anniversario della

consacrazione del Coro

Albertino, il Duomo fu dotato

di un nuovo organo che fu

posto nel Coro degli Apostoli.

Qualche anno più

tardi (1997), in occasione

degli ottocentocinquanta anni

della consacrazione

dell'antica chiesa romanica,

fu riaperto, dopo lunghi

lavori di restauro, il Portale

Gigante e, contemporaneamente,

si riadattò la galleria ovest

per destinarla a spazio

espositivo.

Simbolismo

All'uomo

illuminato del XX secolo

risulta piuttosto difficile

comprendere il messaggio

spirituale del Duomo. I

doccioni dall'espressione

scimmiesca posti all'esterno

del Duomo dovrebbero

allontanare i demoni. Anche

l'utilizzazione di materiale

da costruzione romano dovrebbe

essere intesa in questo senso.

Riutilizzando e consacrando

parti di edifici pagani, si

toglieva loro il potere. Cosi

ancora oggi si trova nell'arco

interno destro del Portale

Gigante una lapide funeraria

romana dalle lettere quasi

cancellate e, nascosta dietro

la nicchia del portico, dove

si trova la figura del

grifone, fu scoperta nel 1996

la cosiddetta

"Guardona", effigie

di donna proveniente da

un'altra pietra tombale

romana.

In

una nicchia con una grata

situata presso la Porta del

Vescovo si trovavano i

cosiddetti

"Tartari", divinità

pagane. Un'iscrizione

conservata ancora oggi mette

in guardia contro la

venerazione di questi idoli e

invita a mantenersi fedeli

alla fede cristiana. Sotto gli

orologi delle Torri Pagane

sono rappresentati

plasticamente, a sinistra, un

fallo e, a destra, una vulva.

Forse costituiscono un indizio

della presenza di un tempio

pagano della fertilità sul

luogo dell'attuale chiesa. Il

potere delle divinità pagane

era stato ormai sconfitto,

ciononostante la presenza

delle suddette

rappresentazioni testimonia

la continuità

di culto in questi luoghi:

Santo Stefano è da sempre

suolo sacro. Ne sono un chiaro

indizio proprio i recenti

scavi nell'area del Portale

Gigante, che hanno portato

alla luce

numerose sepolture. In

una nicchia con una grata

situata presso la Porta del

Vescovo si trovavano i

cosiddetti

"Tartari", divinità

pagane. Un'iscrizione

conservata ancora oggi mette

in guardia contro la

venerazione di questi idoli e

invita a mantenersi fedeli

alla fede cristiana. Sotto gli

orologi delle Torri Pagane

sono rappresentati

plasticamente, a sinistra, un

fallo e, a destra, una vulva.

Forse costituiscono un indizio

della presenza di un tempio

pagano della fertilità sul

luogo dell'attuale chiesa. Il

potere delle divinità pagane

era stato ormai sconfitto,

ciononostante la presenza

delle suddette

rappresentazioni testimonia

la continuità

di culto in questi luoghi:

Santo Stefano è da sempre

suolo sacro. Ne sono un chiaro

indizio proprio i recenti

scavi nell'area del Portale

Gigante, che hanno portato

alla luce

numerose sepolture.

Il

percorso iconografico: il

Portale Gigante con la sua

ricca simbologia ci parla, se

lo contempliamo in possesso di

alcune informazioni previe e

ci abbandoniamo alle sue

suggestioni. Chi ne varca la

soglia, calpesta suolo sacro,

entra in un santuario. Ci si

deve immaginare l'interno

medievale molto più oscuro:

le vetrate e gli altari di

epoca gotica gli avrebbero

conferito un'atmosfera più

solenne. Nel coro centrale è

interessante pensare che sotto

i nostri piedi si trovano le

catacombe, luogo di sepoltura

di quei cristiani che hanno già

compiuto il loro cammino. La

vista dell'altare maggiore ci

indica la direzione da

seguire. Nella pala

dell'altare contempliamo la

visione di Stefano morente: i

cieli aperti.

Volgendo

quindi lo sguardo verso

l'alto, riconosciamo, a circa

metà altezza dei pilastri, i

santi che ci vengono quasi

incontro come messaggeri

dell'Aldilà. Rappresentano

quei cristiani che han già

raggiunto la pienezza: la

Chiesa dei santi. Infine lo

sguardo incontra le volte con

le loro nervature di pietra

che s'intrecciano e la

peculiare decorazione che ne

deriva: simbolo dell'infinito,

dell'Uno, del trascendente,

che nessuna immagine può

rappresentare.

In

questo senso è

anche interessante il ricco

simbolismo numerico del Duomo.

Non è casuale che le vetrate

delle navate laterali, il

luogo riservato ai credenti,

siano quattro e quelle del

coro, il luogo in cui si

celebra il mistero della

Messa, siano tre. Non sono

solo ragioni estetiche a

motivare la presenza nella

parte superiore della

Torre Sud di dodici

pinnacoli intorno ad una

guglia centrale: essi

simboleggiano i dodici

Apostoli intorno al Maestro.

La balaustrata del pulpito è

costituita da motivi trilobati

e quadrilobati che formano una

ruota. I motivi quadrilobati

sembrano svolgersi verso il

basso, mentre i motivi

trilobati verso l'alto.

Il

numero uno simboleggia il Dio

Uno, ma anche il Cristo. Tre

Persone costituiscono la

Trinità,

quattro sono gli Evangelisti.

Il numero quattro è anche un

numero "terrestre"

che allude ai quattro elementi

(terra, aria, fuoco ed acqua),

alle quattro stagioni, ai

quattro temperamenti e ai

quattro punti cardinali. Il

numero sette, somma dei due

precedenti numeri, è un

numero sacro, rappresenta la

perfezione; basti pensare ai

sette sacramenti della Chiesa

cattolica, ai sette diaconi

della Chiesa primitiva, uno

dei quali fu Santo Stefano, o

ai sette sigilli del libro

dell'Apocalisse.

E

sulla base dei numeri tre e

quattro si possono calcolare

in modo quasi preciso le

proporzioni del Duomo: il tre

seguito dal sette da il numero

37. 37 moltiplicato per tre da

111 ovvero l'unità,

ed infatti il Duomo ha una

larghezza di 111 piedi (un

piede = cm. 32). La lunghezza

del Duomo è di 333 piedi,

ovvero 111 moltiplicato per

tre. Lo stesso numero

moltiplicato per quattro da

444, cioè

l'altezza della Torre Sud. Ed

infine 343 gradini, ovvero

7x7x7, conducono alla camera

della Torre Sud.

Per

concludere, un accenno alle

dimensioni dell'attuale

Cattedrale: la lunghezza è

di m.107,2, la larghezza dei

tre cori di m. 34,2, l'altezza

del coro centrale di m. 22,4.

La navata centrale e le

laterali misurano rispettivamente

m. 28 e m. 22,4 di altezza.

L'altezza massima del tetto

del coro è

di m. 46,7, mentre quello

della navata centrale

raggiunge i m.59,9. La Torre

Sud misura m. 136,4 e la Torre

Nord con la cupola m. 60,6.

Esterno

del Duomo

IL

TETTO - Al tetto

compete la funzione estetica

di dare unità

alle diverse parti della

Cattedrale, facciata

occidentale, cappelle a due

piani, navate e coro, ed allo

stesso tempo di fare da

raccordo tra il corpo

dell'edificio e la Torre Sud.

Simile a un duomo sul Duomo,

il tetto si erge con m. 37,85

al di sopra della navata e m.

25,30 sul Coro, per una

lunghezza di m.110. Ha una

campata di m. 35 ed una

pendenza di 64 gradi, 80 nei

punti di massima pendenza. In

questo modo, l'alta velocità

di deflusso delle acque

piovane fa sì che il tetto si

mantenga pulito. Il tetto è,

dunque, un capolavoro della

tecnica, ottenuto con 605

tonnellate di acciaio. Esso

sostituisce, sin dall'incendio

del 1945, l'armatura gotica,

costituita da quasi 3000

tronchi d'albero. I tronchi

avrebbero occupato un bosco di

km 1,5, corrispondente più o

meno alla superficie

dell'ottavo distretto

di Vienna

(Josefstadt).

La

peculiarità

del tetto è rappresentata

dalle 230.000 tegole policrome

smaltate. Ogni tegola pesa kg.

2,5, è fissata con due chiodi

di rame ai falsi puntoni del

tetto ed è posta nella malta.

Il motivo zigzagato sul tetto

delle navi, interrotto da una

fascia decorata a rombi, è

ottenuto dalla combinazione di

dieci colori diversi. Sul lato

sud del tetto del Coro

Albertino sono visibili,

inoltre, lo stemma della casa

imperiale d'Austria, con la

data del 1831, ed il

monogramma F.l. (Francesco I);

sul lato nord, le insegne

della città di Vienna e della

Seconda Repubblica, con la

data del 1950. Le tegole

smaltate provengono - come

quelle di epoca gotica - da

Postorna, nella Repubblica

Ceca.

LA

TORRE SUD - Le statue

di Rodolfo il Fondatore,

situate presso la Porta dei

Cantori e la Porta del

Vescovo, documentano, grazie

al modello di chiesa a due

torri che reggono fra le mani,

che originariamente erano

previste per S. Stefano due

torri di uguale altezza, come

nel caso delle Torri Pagane. È

un dato di fatto che, al

contrario di quanto avvenuto

per altre chiese, si

intraprese la costruzione

della Torre Nord solo dopo

aver completato la Torre Sud.

Le fondamenta della torre più

alta, quella che,

soprannominata affettuosamente

"Steffi", ovvero

"Stefanino",

costituisce il simbolo della

città, sono relativamente

poco profonde, ovvero solo m.

3,5 circa, a testimonianza

della eccezionale statica

dell'edificio.

La tradizione narra che fosse

proprio il duca Rodolfo IV a

porre la prima pietra di

questa chiesa il 7 aprile

1359. La parte inferiore, con

l'annessa cappella di S.

Caterina (battistero),

fu completata nel 1369

ed il primo piano nel 1404.

Poiché

non furono rispettati i

disegni originari, nel 1409 si

arrivò alla demolizione

parziale dell'edificio

costruito fino a quel momento,

ma già quello stesso anno

furono ripresi i lavori su

progetto di Peter von

Prachatitz e con il

finanziamento della borghesia

cittadina. Nel 1416 poterono

essere collocate le campane al

secondo piano della torre e,

il 10 ottobre 1433, Hans von

Prachatitz pose la croce a due

bracci sulla punta della

torre. Il campanile di S.

Stefano veniva cosi ad essere

il più alto d'Europa dopo

quello di Strasbugo.

La tradizione narra che fosse

proprio il duca Rodolfo IV a

porre la prima pietra di

questa chiesa il 7 aprile

1359. La parte inferiore, con

l'annessa cappella di S.

Caterina (battistero),

fu completata nel 1369

ed il primo piano nel 1404.

Poiché

non furono rispettati i

disegni originari, nel 1409 si

arrivò alla demolizione

parziale dell'edificio

costruito fino a quel momento,

ma già quello stesso anno

furono ripresi i lavori su

progetto di Peter von

Prachatitz e con il

finanziamento della borghesia

cittadina. Nel 1416 poterono

essere collocate le campane al

secondo piano della torre e,

il 10 ottobre 1433, Hans von

Prachatitz pose la croce a due

bracci sulla punta della

torre. Il campanile di S.

Stefano veniva cosi ad essere

il più alto d'Europa dopo

quello di Strasbugo.

L'unitarietà

dell'effetto ottico che esso

offre, basato sul principio

della torre piramidale che si

assottiglia procedendo verso

la sommità, testimonia la

genialità del suo architetto

e costruttore.

La base del campanile è

un quadrato che a poco a poco

diviene un ottagono.

Originariamente

al di sopra del coronamento

triangolare era previsto il

piano superiore ottagonale;

ma, intorno al 1400, una

modificazione radicale del

progetto aggiunse ancora,

sopra il coronamento, un piano

che ospita una cella

campanaria quadrangolare.

Da

questo ottagono, dal quale si

eleva la guglia del campanile,

si staccano le torri d'angolo,

in modo tale che ben dodici

pinnacoli circondano la

guglia. Poiché

il campanile è attiguo al

Coro degli Apostoli, i

pinnacoli suggeriscono un

programma iconografico

significativo: i dodici

Apostoli.

La

guglia del campanile (simbolo

di Gesù

Cristo) è divisa in tre parti

(simbolo della Trinità). Da

una piccola base scolpita, di

forma ottogonale, si eleva il

fiorone quadripartito con il

suo capitello. L'aquila

bicipite con una croce a due

bracci su cui è inciso il

motto dell'imperatore

Francesco Giuseppe I "Virìbus

Unitis" corona lo Steffi.

Dal

XV secolo alla Seconda Guerra

Mondiale, la stanza dei

campanari, situata a 82 metri

d'altezza, servì ai

vigili del fuoco come

punto di osservazione. Durante

l'assedio turco, essa ebbe

un'importanza strategica

particolare. Il grande

orologio, che già

nel 1417 si trovava sulla

Torre Sud, fu rimosso solo

durante i lavori di restauro

del 1860/61. La nuova torre,

rinnovata dal 1862 al 1864, è

da allora priva di orologio.

Una

targa commemorativa (1997),

situata nel contrafforte

orientale, vicino alla Porta

della Campana dei Quarti,

ricorda il capitano Gerhard

Klinkicht che, nell'aprile del

1945, si oppose all'ordine di

distruggere il campanile di S.

Stefano.

LA

TORRE NORD - Il 13

agosto 1450, l'imperatore

Federico III pose la prima

pietra della Torre Nord,

soprannominata "Torre

dell'Aquila" per la

figura che la corona.

Architetto dell'Opera del

Duomo era allora Hans

Puchbaum. Un'antica tradizione

riferisce che, su ordine

dell'imperatore, per spegnere

la calce, fu utilizzato il

vino. A causa della

maturazione prematura

dell'uva, infatti, il vino

aveva sviluppato un'acidità

talmente elevata che lo si

voleva gettar via. La calce,

però, con l'aggiunta di vino,

diventa particolarmente

resistente e quindi adatta

alle costruzioni. Affinché le

fondamenta potessero

stabilizzarsi, si interruppero

i lavori per 17 anni, finché,

il 2 giugno 1467, in

occasione di una cerimonia, il

vescovo di Passavia non pose

su di esse la prima

pietra.

I

progetti conservati

documentano che, nella costruzione

della torre, ci si orientò

per lo più alla già compiuta

Torre Sud. Nel 1511, la Torre

Nord raggiunse l'altezza

attuale; i lavori di

completamento previsti non

furono più ripresi. Nel 1578,

Hans Saphoy edificò la

calotta rinascimentale che

accoglie elementi gotici ed

ospita la

grande campana,

la "Pummerin". Il

sogno di terminare la torre,

ricorrente nei sec. XVII e

XIX, non fu mai realizzato.

LE FIGURE ALL'ESTERNO DEL DUOMO - All'esterno

del Duomo si trovano numerose

figure, per lo più

copie del secolo

scorso, i cui originali sono

conservati nel Museo di Storia

della Cit là. Le statue

rappresentano santi e avi del

duca Rodolfo IV. Rimandiamo

qui soprattutto alla figura di

S. Stefano (1460 circa) della

Torre Sud. Essa era parte

della decorazione originaria

che sii trova al di sopra del

primo piano, plesso il

cosiddetto "Banchetto di

Starhemberg". Da questa

posizione, infatti, il conte

Ruggero di Starhemberg,

difensore della città del

secondo assedio turco,

osservava, nel 1683, i

movimenti dell'esercito

nemico.

Dal

pulpito di Giovanni di

Cnpisliano (sec.

XV), vicino all'ingresso

delle catacombe, il

santo predicò su ordine

dell'imperatore

Federico

III. Non è

stato chiarito se il

semplice pulpito gotico

in origine si trovasse

all'esterno, nell'allora

cimitero di S.

Stefano,

o

se invece

fosse l'antico

pulpito del Duomo. Su di esso

i francescani,

nel 1738,

fecero sistemare una

apoteosi barocca del loro

santo, morto nel 1456 durante una campagna contro i Turchi.

I

PORTALI DELLE TORRI - La

"Porta della Campana

dei Quarti",

sotto la Torre Sud, e

la "Porta

dell'Aquila",

sotto la Torre Nord, sono, in

confronto alle entrate dei

principi, piuttosto semplici.

Oltre alle figure delle

colonnine, che rappresentano

gli Evangelisti (ingresso alla

Navata degli Apostoli), e a un

angelo nella volta del

portico, non sono conservate

nella Porta della Campana dei

Quarti altre figure

originarie. La disposizione

dei baldacchini lascia invece

supporre la progettazione di

un programma figurativo più

complesso.

Nei

baldacchini delle arcate

esterne, si trovano oggi

figure neogotiche del soc.

XIX, alcune di esse copie. Gli

originali

si trovano nel Museo di Storia

della Città.

Nel pilastro centrale interno

dell'ingresso, si osserva una

statua di Maria con il Bambino

Gesù (1420 circa). Le pareti

del portico della Porta

dell'Aquila sono finemente

traforate e, a parte una

statua di Maria del sec. XVII

(ingresso alla Navata di

Nostra Signora), non

presentano elementi

figurativi.

LA

PORTA DEI CANTORI - L'opera

d'arte gotica più significativa è

costituita dalla "Porta

dei Cantori", ingresso

laterale del Duomo, situato a

sud ovest, anticamente adibito

al passaggio dei cantori. Già

la chiesa romanica presentava

un ingresso nello stesso

punto. Nel 1440, a protezione

del magnifico timpano, venne

costruito un portico che ha

permesso la conservazione del

portale con il suo ricco

programma figurativo. Nel sec.

XIX, un restauro effettuato

per ripristinare la leggibilità

della pietra comportò la

perdita della policromia.

Particolarmente

suggestiva è l'elaborazione plastica

della fascia inferiore del

timpano con scene tratte dalla

vita dell'apostolo Paolo

(ingresso alla Navata degli

Apostoli). Fu infatti ai piedi

di Paolo che i carnefici

posero le vesti di Stefano

dopo l'esecuzione. La sua

figura è quindi

indissolubilmente legata alla

biografia del patrono della

chiesa.

A

sinistra, è rappresentata la cavalcata di Saulo verso

Damasco, al centro, la caduta

di Saulo e, infine, la sua

conversione. La serie di scene

è incorniciata da particolari

composizioni architettoniche.

La fascia superiore del

timpano, infine, rappresenta

il battesimo e il martirio

dell'Apostolo delle Genti.

Gli

apostoli nella strombatura

furono scolpiti, a due a due,

da diversi artisti.

Significativa

è anche la rappresentazione del fondatore della

chiesa, Rodolfo IV, e della

sua sposa Caterina,

rispettivamente nella parte

inferiore destra e sinistra

della strombatura, ciascuno

con il proprio stemma. I due

personaggi sono rappresentati

in piedi, come nell'atto di

entrare in chiesa, rivolti

appena l'uno verso l'altro.

Rodolfo regge nella mano

destra il modello stilizzato

di S. Stefano, Caterina uno

scettro.

Nel

portico troviamo figure di S.

Paolo, di Cristo con il globo

terrestre, come anche figure

neogotiche (1893) dei santi

Rodolfo, Francesco ed

Elisabetta di Turingia.

LA

PORTA DEL VESCOVO -

Questo portale (1360 circa),

attraverso il quale una volta

il vescovo faceva il suo

ingresso in chiesa, riprende

per costruzione e struttura la

Porta dei Cantori, situata di

fronte. Nel timpano, nella

fascia inferiore, è rappresentata la

Dormizione di Maria. La madre

di Dio si trova su una

lettiera, davanti alla quale

sono poste delle lampade. Al

capezzale e ai piedi del letto

sono rannicchiate le prefiche.

Dietro il capo di Maria

morente, si trova suo figlio

Gesù, con la destra sollevata

in atto benedicente. Nella

mano sinistra sorregge l'anima

incoronata dì sua madre. Gli

apostoli dolenti accompagnano

la scena con diversi servizi

liturgici: S. Pietro recita

preghiere da un libro, un

altro tiene pronta

l'acquasantiera, un altro

ancora il turibolo.

Nella

fascia superiore del timpano i

riconosce l'Incoronazione di

Maria: Cristo, seduto in trono

con sua madre, incorona Maria:

"Sii fedele fino alla

morte e ti darò la corona della vita". Angeli ed arpie,, esseri con corpi di

uccello e teste di angelo,

sorreggono il drappeggio che

copre il trono. Tutt'intorno,

a completare la scena, degli

angeli accompagnano l'evento

con la musica.

Negli

archivolti sono scolpite

figure di sante (ingresso alla

Navata di Nostra Signora),

mentre nella strombatura si

trovano di nuovo Rodolfo IV (a

sinistra) e Caterina (a

destra). I loto stemmi sono

rappresentali qui in

modo

quasi aneddotico: Rodolfo

regge uno scettro e, nella

mano destra coperta da un

drappo, il modello della

chiesa.

Nel

portico si può osservare una graziosa rappresentazione

dell'Annunciazione.

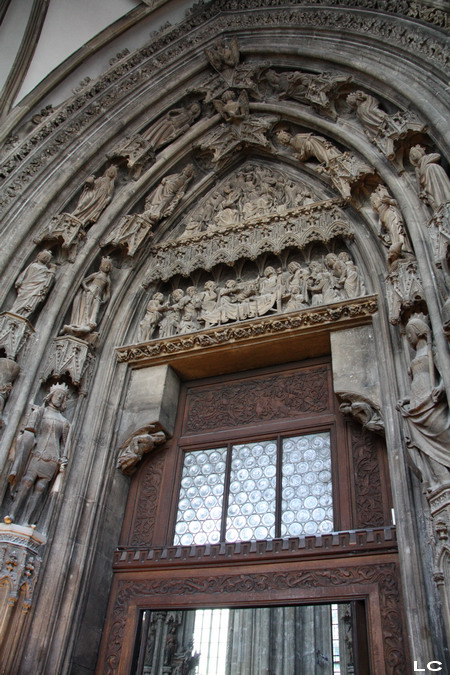

IL

PORTALE GIGANTE - Il

Portale Gigante, eretto tra il

1230 e il 1250, fu

trasformato, in occasione

della visita dell'imperatore

Federico II, in un imponente

portale molto lavorato.

Abbiamo notizia dell'esistenza

del portale anteriore solo

grazie agli scavi

archeologici. Il portale

maggiore di S. Stefano

appartiene con tutta la

fabbrica occidentale al

patrimonio costitutivo più

antico e significativo della

Cattedrale. Il suo nome ha

origine - come quello delle

Torri Pagane - da una

tradizione locale.

Probabilmente si deve alla

presenza di un osso di mammuth

che vi era appeso o alla

radice "risen"

dell'antico alto tedesco, con

il significato di "tirare

dentro, entrare". Il nome

"Torri Pagane" si

riferisce invece alla forma

delle torri stesse, che

ricorda dei minareti, sebbene

il termine "pagano"

possa anche alludere alla loro

notevole antichità.

Il

Portale Gigante subì varie trasformazioni e

rimaneggiamenti soprattutto

per quanto riguarda le

colonne, la distruzione; delle

decorazioni degli

stipiti

(forse in seguito ad un

incendio del 1258), il

trasferimento di alcuni

rilievi, come anche la

collocazione, avvenuta in

epoca posteriore, di entrambe

le figure nell'intradosso

all'imboccatura dell'arco

ogivale gotico ed il

rifacimento della figura di

Cristo nel timpano.

Il

timpano presenta al centro la

rappresentazione del Cristo

Pantocratore, signore della

terra, in trono

sull'arcobaleno, mentre

solleva la destra benedicente

e nella sinistra tiene il

libro della vita. Un'aureola

con la croce gli circonda il

capo. Nel nimbo si osservano

quattro stelle, opera però di mano più tarda; la superficie rimanente

della lunetta è completata da

piante in germoglio. Viticci e

grappoli d'uva, simboli

eucaristici, si trovano anche

sugli stipiti della porta. La

porta diventa così simbolo

della "porta coeli".

Entrando nel Duomo

attraverso

di essa, lo sguardo cade

immediatamente sul dipinto

dell'altare maggiore che

mostra la lapidazione di

Stefano e l'apertura dei cieli

con Cristo alla destra del

Padre. Il fedele, attraverso

la porta, viene introdotto

nella vastità del Duomo che altro non vorrebbe se non condurre

a Cristo.

Sette

colonne sostengono da ogni

lato il portale. Gli stipiti,

nella cui parte superiore sono

scolpite teste di animali,

corrispondono ai diversi

livelli del portale. Le

colonne, in parte incassate,

costituiscono con i loro

capitelli la base della zona

superiore. Piante e boccioli

animano questo spazio; tra di

essi si riconoscono volti

umani, visi dall'espressione

grottesca e teste di animali.

La zona a rilievo soprastante

i capitelli caliciformi

mostra, nella strombatura

sinistra anteriore, presso la

porta, una scimmia

accovacciata, il demonio

nell'atto di mettere un cappio

al collo di un uomo, e due

aquile, delle quali quella

dalle penne lisce simboleggia

la beatitudine eterna, l'altra

con il piumaggio ruvido è simbolo di dannazione.

Un leone corre verso le

aquile; lo seguono sirene

alate e due draghi intrecciati

l'uno con l'altro. Nella

strombatura destra si vedono

due cani, di esecuzione

posteriore, con un'unica testa

e legati con viticci. I

rilievi successivi presentano

una volpe che trascina

per i capelli un uomo

sdraiato.

Tra un leone ed una scimmia,

un uomo ne afferra un altro

per il copricapo appuntito,

mentre solleva l'ascia per

colpire. Segue un piccolo

demonio, quindi un uomo con le

mani alzate che precede draghi

intrecciati tra loro. Il corpo

di un animale dalla testa

umana e una sirena danzante

tra due teste concludono

questa serie di rilievi.

Nella

strombatura sinistra è

rappresentato l'inferno, in

quella destra il mondo degli

uomini, alla mercé dei

demoni. Nella parte superiore

segue ora la rappresentazione

del mondo del sublime, il

mondo dei santi: al di sopra

delle colonne troneggiano gli

Apostoli con nelle mani libri

e pergamene con lo sguardo

rivolto verso l'alto - quanto

più essi sono vicini al

centro, tanto più guardano

con concentrazione il Cristo. A sinistra si riconosce S. Pietro con la

chiave, a destra S. Paolo. Gli

Apostoli, al pari delle

colonne che li sorreggono,

diventano simbolicamente

colonne della fede e testimoni

del Giudizio Universale.

Quattordici santi, ovvero due

volte sette, sono qui

rappresentati: si tratta degli

Apostoll con l'aggiunta dei

due evangelisti, Luca e Marco,

che non vengono annoverati fra

i Dodici. Questa

interpretazione è suffragata

dal fatto che dieci delle

figure hanno in mano dei

libri, mentre quattro di esse

rotoli di pergamena.

Il

portico gotico rese necessarie

modifiche decisive e risale

allo stesso periodo della

finestra gotica, aperta

intorno al 1440 al posto di un

rosone romanico. Le due figure

nell'intradosso interno

rappresentano, a sinistra, un

uomo con la piccozza, a

destra, un uomo accovacciato;

si potrebbe trattare di uno

scalpellino e del costruttore.

È interessante notare che

la piegatura del ginocchio

sinistro del Cristo fu

scalpellata via. Alla base di

ciò possiamo vedere

probabilmente un antico

cerimoniale di ammissione ad

una corporazione edile

medievale. In questo modo le

due piccole statue, maestro e

garzone, renderebbero omaggio

"all'architetto del

mondo".

Il

portico, che nel XV secolo fu

abbassato e modificato per la

costruzione della finestra ad

ovest e nel quale è introdotto il portale, mostra nella zona superiore un grifone nell'atto

di colpire un animale, a

destra Sansone che spalanca le

fauci di un leone dopo averlo

immobilizzato con un

ginocchio, a sinistra, su un

trono, un giudice con le gambe

accavallate, popolarmente

detto "l'Estrattore di

spine", e una figura di

S. Stefano, trasferita qui in

epoca posteriore (copia del

1997). La rappresentazione del

giudice e i due leoni che lo

fiancheggiano indicano che in

questo portale si doveva

amministrare la giustizia.

Il

23 marzo 1997, la porta, dopo

necessari interventi di

restauro durati oltre un anno,

è stata solennemente riaperta dal cardinale

arcivescovo Christoph Schònborn.

I lavori di restauro hanno

messo a nudo anche resti degli

strati di pittura medievale

del portale. Scavi

archeologici in

questa

aerea hanno riportato alla

luce, oltre a molti reperti

funerari, anche tratti di muri

di precedenti edifici finora

sconosciuti: un portico

rettangolare e le fondazioni

di un portale di epoca

precedente. Poiché nel Medioevo le sepolture si trovavano solo

intorno alle chiese, si può

dedurre dalla presenza

ininterrotta di tombe sotto

questo portale più antico,

l'esistenza di una chiesa di

epoca precedente situata più

ad est.

Percorso

iconografico

- L'ingresso

del Portale Gigante, fino al

1952 aperto solo per le grandi

solennità, guida il fedele verso Cristo, così come fanno

gli Apostoli. Una volta

all'interno dell'edificio, si

ripete lo stesso schema

iconografico: i santi sulle

colonne fanno quasi ala e

conducono verso l'altare

maggiore, simbolo di Gesù

Cristo.

Interno

del Duomo

LA

NAVATA CENTRALE - L'interno

non segue lo schema classico

di una cattedrale gotica, ma

si presenta con l'interno a

tre navate tipico di una

chiesa parrocchiale.

L'edificio è orientato chiaramente verso il coro. Ogni navata

si riferisce ad un tema

iconografico preciso, come

testimoniano in particolare i

santi sui pilastri: la Navata

Centrale con l'altare maggiore

fa riferimento a Gesù Cristo,

ma anche a S. Stefano e a

tutti i santi; la navata

laterale posta a sud, agli

Apostoli e quella a nord, alla

Madre di Dio. In questo

contesto, si osservi che il

coro centrale presenta una

leggera curva verso nord; non

è stato chiarito se questo

fenomeno si possa spiegare con

l'orientamento ad est o se

celi propositi iconografici:

il capo chino del Redentore

sulla croce.

L'altare

maggiore fu costruito dai

fratelli Johann Jakob e Tobias

Pock, di Costanza, su

commissione del principe

vescovo Philipp Friedrich

conte Breuner, e fu consacrato

il 19 maggio 1647. Per quanto

riguarda la concezione, esso

appartiene al tipo "Porta

Coeli", poiché,

nella sua struttura, ricorda

un portale. La pala d'altare

è opera di Tobias Pock:

rappresenta la lapidazione di

S. Stefano davanti alle mura

di Gerusalemme e su di lui i

cieli

aperti

con Cristo seduto alla destra

del Padre. Nella parte anteriore

sinistra del dipinto, la

rappresentazione del giovane

con un cane e con lo sguardo

quasi proteso verso l'esterno

è ritenuta l'autoritratto

dell'artista Tobias Pock.

L'altare

maggiore di S. Stefano

costituisce il primo e più

significativo esempio di

altare del primo barocco a

Vienna. Svariati gradini

conducono all'imponente mensa

dell'altare sul quale dal

1989, anno dell'ultima

risistemazione dell'altare

(rimozione del tabernacolo),

si trovano sette candelieri

dorati barocchi: una allusione

ai primi sette diaconi della

Chiesa. Lo zoccolo, le colonne

isolate, la travatura e il

frontone sono eseguiti in

marmo nero polacco sul quale

ben risaltano i due stemmi

sullo zoccolo e i mezzi

pilastri in marmo grigio della

Stiria. I restanti elementi

decorativi e figurativi sono

realizzati in marmo bianco

tirolese.

La

pala d'altare, alta 15 metri,

fu dipinta su peltro (fuso da

Gian Giorgio Diepolt di

Costanza) per timore che una

tela non resistesse, viste le

dimensioni

del dipinto. Essa è fiancheggiata dalle

statue di S. Sebastiano e del

margravio Leopoldo IIII,

patrono dell'Austria, a

sinistra, e da quelle del martire

S. Floriano,

altro

santo

austriaco, e di S. Rocco, a

destra. S. Sebastiano e S.

Rocco sono venerati quali

protettori dalla peste e,

proprio a ricordo delle

epidemie, hanno trovato posto

sull'altare maggiore. Nella

parte superiore, accanto a due

grandi angeli, si trovano due

vescovi di incerta

identificazione. Potrebbe

trattarsi di Quirino e

Severino o di Bonifacio e

Ruperto. Il dipinto

rettangolare rappresenta

Maria, Regina degli Apostoli e

dei Santi. A coronamento

dell'altare si trova infine

una statua dell'Immacolata. Il

giorno precedente la

consacrazione dell'altare

maggiore, il principe vescovo

Breuner consacrò

la grande colonna mariana

davanti alla chiesa "Am

Hof". In quell'occasione,

l'imperatore Ferdinando III

fece al vescovo la solenne

promessa di proclamare

l'Immacolata Concezione

patrona dell'arciducato

d'Austria.

Gli

stalli barocchi del coro, che ospitava il capitolo

furono realizzati tra il 1639

e il 1648, sotto il vescovo

Breuner, da Mattia Hàckl su

progetto Johann Jakob Pock. La

parte posteriore è articolata

da colonnine che incorniciano

conchiglie nelle quali sono

sistemati i busti di papa

Paolo II e dell'imperatore

Federico MI, fondatori della

diocesi di Vienna, oltre a

quelli dei vescovi della città.

La loro identificazione è

possibile grazie ai

sottostanti cartigli araldici

e alle sigle poste al di

sopra

dei busti. Dopo la Seconda

Guerra Mondiale, al coro fu

aggiunta una fila di stalli da

ciascun lato.

Delle

originarie vetrate gotiche

sono giunte a noi attraverso i

secoli solo le tre inserite

nelle finestre del coro. La

vetrata della Crocifissione

era posta in origine nella

finestra centrale,

probabilmente come

continuazione iconografica del

perduto altare maggiore

gotico. Nel 1901 la vetrata

venne trasferita nella

finestra destra. Nella zona

sottostante è

rappresentata la lapidazione

di S. Stefano, patrono del

Duomo, nella parte superiore,

la Crocifissione.

Gli

altari a pilasti e gli altari

laterali - La pala

d'altare originaria, dipinta

da Martino Altomonte,

rappresentava S. Giovanni

Nepomuceno, santo nazionale

della Boemia. Fu l'unica ad

andare distrutta nell'incendio

del Duomo e fu sostituita da

un'opera di soggetto simile

del cosiddetto Schmidt di

Krems, prestito dell'abbazia

di Melk. Poiché l'Abbazia richiese indietro la pala, fu eseguita

una copia dell'Estasi di S.

Giovanni Nepomuceno, quella

che attualmente orna l'altare

che funge da credenza. A

sinistra e a destra si trovano

le statue di S. Giovanni

Battista e di S. Giovanni Evangelista.

L'altare

fu portato a compimento nel

1723.

L'altare

di S. Carlo Borromeo,

terminato nel 1728, era

originariamente ornato da una

pala di Michaele Rottmayr

(oggi conservata nel Museo del

Duomo). Nel 1783, questa venne

sostituita con una pala di

Wolfgang Kòpp,

eseguita con la tecnica a scagliola,

che rappresenta l'arrivo in

Cielo del giovane cardinale

milanese, intercessore contro

la peste. Il dipinto è

fiancheggiato, a sinistra e a

destra rispettivamente, dalle

sculture di S. Pietro e S.

Giacomo il Giovane.

Le

immagini superiori di entrambi

gli altari mostrano degli

angeli nella gloria celeste.

L'altare

con l'immagine miracolosa di

"Maria nel sole"

- L'altare

di Nostra Signora, adibito

alla comunione, come fa

pensare la presenza

tutt'intorno di una

cancellata, ospita la

miracolosa immagine tardo

gotica (risalente agli anni

tra il 1470 e il 1480) di

"Maria nel sole",

qui trasferita il 18 ottobre

1693. Il dipinto rappresenta

Maria in piedi sulla falce di

luna con Gesù Bambino in braccio. Sopra la testa della Madre

di Dio, due angeli sorreggono

la corona degli Asburgo. Ai

suoi piedi, da entrambi i

lati, sono inginocchiati i

membri di una non meglio

identificata famiglia di

donatori. Il dipinto è opera

di un artista anonimo

presumibilmente della scuola

di Martin Schongauer e

ricorda, quanto a confezione e

a stile, l'opera di Hans

Siebenbùrger, artista attivo

a Vienna nel tardo sec. XV.

Il

progetto dell'altare risale a

Mathias Steinl. Accanto ai due

angeli posti sui lati, si

trovano le statue dei santi

Simone e Giuda Taddeo che

ricordano l'altare anteriore.

Nella parte superiore è

rappresentato Dio Padre, chino

verso il dipinto, con lo

Spirito Santo. Le due figure

laterali rappresentano S.

Giovanni Battista (sinistra) e

S. Benedetto (destra).

L'altare

di S. Giuseppe - Analogamente all'altare di Nostra Signora,

anche l'altare di S. Giuseppe

fu concepito come

altare

per la comunione. La

sua erezione risale al 1700

circa e il progetto è

attribuito anch'esso a Mathias

Steinl.

La pala d'altare di

Anton

Schoonjans è dipinta

su metallo e rappresenta il

giovane S. Giuseppe nell'atto

di presentare al fedele il Bambino

Gesù per

l'adorazione (vi è apposta la

data del 1699).

Accanto agli angeli in

preghiera sono

rappresentati gli evangelisti

Matteo e Marco e nella parte

superiore

Luca

e

Giovanni. Molto

ben riuscita, da un

punto di vista iconografico,

è

l'Annunciazione collocata

al di sopra della pala.

L'altare di Santa Cecilia

- La

pala di questo altare,

coronata da un rilievo

araldico, mostra S. Caterina

inginocchiata su delle nuvole.

Accinto a lei sono S. Cecilia,

patrona della musica, e S.

Lucia. Sopra di loro si libra

un grosso angelo circondato di

putti che tiene tra le mani la

corona del martirio. Le statue

rappresentano S. Giovanni

Evangelista e un santo con la

barba senza attributi. Il

dipinto nella parte superiore

mostra la Madonna con il

Bambino, con lo sguardo chino

verso i santi della pala

sottostante. L'altare termina

con una figura di S.

Elisabetta di Turingia posta

su un piedistallo. Sul gradino

si legge una iscrizione che

ricorda la donazione

dell'altare da parte di

Nikolaus Wilhelm Becker,

barone di Walhorn.

L'altare

di S. Gennaro -

La

pala di Martino Altomonte

rappresenta la Gloria di S.

Gennaro sulla città di Napoli. Degli angeli sorreggono il pastorale,

la palma (simbolo del

martirio) e le ampolle con il

sangue del santo. San Gennaro

è infatti noto soprattutto

per il miracolo dello

scioglimento del sangue che si

ripete dal 1389 a scadenze

regolari. Il dipinto è

fiancheggiato dalle statue di

S. Giovanni Nepomuceno e di S.

Nicola. Nella parte superiore

troviamo la rappresonlaziono

del martirio di S. Vito,

patrono

dell'altare anteriore. Delle

due sante è

identificabile solo S. Maria

Maddalena, a sinistra. I

rilievi sul basamento

riproducono l'arresto di S.

Gennaro e l'ammansimento dei

leoni.

Il

pulpito, che studi

recenti non attribuiscono più

ad Anton Pilgram, risale al

tardo sec. XV (al più tardi

1480) ed è costituito da tre

blocchi di pietra arenaria le

cui giunture sono

riconoscibili ad occhio nudo.

La tribuna del pulpito si

eleva dalla base d'appoggio

come un fiore stilizzato, dal

quale spuntano, petali

immaginari, i quattro Padri

della Chiesa. La base è

costituita da sei graziose

colonnine con rappresentazioni

dei santi; la colonna

portante, più grande e posta

al centro, simbolizza la

domenica, giorno in cui dal

pulpito si predicava.

Le

figure di poco più grandi

rappresentano, insieme con le

statue poste tra i Padri della

Chiesa, i Dodici. Le restanti

mostrano santi molto venerati

e patroni di vari uffici. I

busti dei quattro Dottori

della Chiesa, dai lineamenti

molto simili, che guardano

fuori da un balcone chiuso

gotico, simboleggiano anche i

quattro temperamenti e,

insieme con il "Guardone",

le quattro età dell'uomo. Da

destra a sinistra: S. Ambrogio

con mitra e libro simboleggia

il temperamento sanguigno; S.

Geronimo,

con cappello cardinalizio e

libro,

è rappresentato come vecchio collerico; S.

Gregorio, con tiara, libro e

lente d'ingrandimento, è

visto come lo scettico

flemmatico e di mezza età; da

ultimo S. Agostino, con mitra,

libro e calamaio, rappresenta

il giovane melancolico,

assorto nei suoi pensieri.

Come

già osservato, tre blocchi di arenaria costituiscono

il pulpito, mentre i quattro

Dottori della Chiesa ornano la

tribuna. Tre per quattro è

uguale a dodici: sia

l'insegnamento dei Padri della

Chiesa che l'omelia del

sacerdote dal pulpito si

basano sui dodici Apostoli

che, infatti, assumono la

funzione portante nel

basamento del pulpito.

La

balaustrata si compone

di quattro ruote con motivi

trilobati e quadrilobati. Le

une simboleggiano la Trinità, le altre sono simbolo

delle cose terrene, delle

stagioni, dei punti cardinali

e dei temperamenti. Il

predicatore, mentre sale la

scala del pulpito, deve

lasciar dietro di sé tutto ciò

che è terreno e peccaminoso;

quanto c'è di divino, invece,

deve portarlo con sé e, colmo

di esso, annunciare la parola

di Dio. Strani animali,

serpenti, anfibi e rane

popolano il corrimano della

ringhiera. Così viene

rappresentata la lotta tra il

Bene e il Male: le rane, che

si trattengono nei pantani ed

evitano la luce del sole,

simboleggiano insieme con i

serpenti il Male.

Le

lucertole e gli anfibi, che

invece escono al sole, sono

simbolo del Bene. Si riconosce

chiaramente infatti come rane

e anfibi si mordano a vicenda.

La lotta sembra incerta, non

si sa chi ne uscirà

vittorioso; ma, affinché

nessuno degli animali cattivi

raggiunga il predicatore, è

posto alla fine del corrimano

un cagnolino con l'incarico di

impedire che qualche ospite

indesiderato arrivi su.

L'ingresso al pulpito è

costituito da una porta con un

motivo trilobato e statuette

neogotiche delle tre Virtù

teologali: Fede, Speranza e

Carità. L'attuale corona del

fonte battesimale funse fino

alla Seconda Guerra Mondiale

da baldacchino del pulpito

che, in questo modo, ricordava

la forma di un turibolo.

Nel

cosiddetto

"Guardone"

ritroviamo le sembianze

dell'anonimo maestro del

pulpito, proveniente

probabilmente dal circolo di

un certo Niclaes Gerhaert van

Leyden. Squadra e compasso lo

accreditano quale architetto,

l'abbigliamento ed i capelli

lunghi quale libero cittadino.

Il

pulpito venne più volte restaurato, così per esempio nel 1652 e

agli inizi del sec. XIX. In

quell'occasione esso fu

verniciato completamente on

colore ad olio grigio. Poiché

il pilastro del pulpito

cedette leggermente, nel 1870

fu puntellato e

successivamente, tra il 1878 e

il 1880, si procedette ad un

restauro radicale: venne

smontato e portato via e fu

liberato dalla cappa di colore

ad olio, cosa che determinò

però la perdita dell'antica

pittura conservata sotto. Una

volta integrate e restaurate

idealmente alcune parti, il

pulpito fu ricomposto. Una

iscrizione sotto il

"Guardone" ricorda

questi interventi di restauro.

Il

pulpito di S. Stefano fu

sempre luogo di controversie e

dispute. Così,

ad esempio, al

tempo

della

Riforma,

il 12 gennaio 1522, il vescovo

Georg von Slaktonia lasciò il pulpito al predicatore protestante Paulus

Speratus, che da lì tenne ai

religiosi di Vienna lì

riuniti una fervente predica

contro la vita monastica,

invitandoli ad abbandonare il

convento. E da qui predicò S.

Pietro Canisio (1597), primo

gesuita tedesco e predicatore

di S. Stefano.

Nel

nostro secolo, il cardinale

Theodor Innitzer tenne da qui

il 7 ottobre 1938, nel corso

delle celebrazioni per la

Madonna del Rosario, la sua

famosa predica ai giovani,

nella quale li invitava alla

fedeltà

a Cristo e alla sua Chiesa:

"Solo uno è il vostro

duce, Gesù Cristo!".

Queste coraggiose parole

ebbero come conseguenza

l'assalto al palazzo vescovile

della gioventù hitleriana.

L'altare

di S. Giovanni Battista -

La

pala di Michael Rottmayr

(1788) raffigura l'imposizione

del nome a S. Giovanni

Battista da parte del padre

Zaccaria. Al centro siede S.

Elisabetta che tiene il

fanciullo tra le braccia e lo

porge all'osservatore. Nella

metà sinistra del dipinto, è rappresentata la

Madonna incinta. Dietro di lei

si riconosce S. Giuseppe.

Anche

del progetto e dell'esecuzione

di questo altare

particolarmente affascinante,

che si appoggia artisticamente

al pilastro gotico, si assume

la responsabilità Mathias Steinl. Al di sopra della pala, è

rappresentata l'Immacolata,

affiancata da due sante.

L'altare è coronato da una

raffigurazione della Trinità.

È anche interessante la

presenza di due figure che

dall'altare si volgono verso

la navata: a sinistra, S.

Francesco e, a destra, la

statua molto venerata di S.

Antonio da Padova.

La

galleria ovest e le cappelle

laterali doppie

- Sotto

Rodolfo il Fondatore, furono

aggiunte alla navata romanica

ancora esistente le doppie

cappelle a sinistra e a destra

delle Torri Pagane. Le due

cappelle superiori erano

raggiungibili dalla galleria

occidentale. L'antica galleria

ducale fu destinata dal duca

Rodolfo a sede del Capitolo di

Ognissanti da lui fondato.

L'apertura del grande

finestrone gotico divenne

necessaria solo con la

costruzione a volta della

navata gotica (dal 1446).

In

corrispondenza delle Torri

Pagane si trovano, nella

galleria ovest, volte a

crociera tardo-romaniche e

rosoni con ruote a raggi e

intrecci che costituivano le

originarie finestre della

navata romanica. Nel lato nord

si riconosce un affresco

romanico raffigurante Cristo

nella mandorla, a destra

Maria, a sinistra Giovanni il

Battista. A sinistra, al di

sotto della

scena,

si distingue una figura

femminile con un bimbo in

braccio cui accenna una mano

che fuoriesce dalle nuvole.

Tra le numerose

interpretazioni di questa

scena, la più corrente la ritiene la rappresentazione di una

investitura medievale.

L'affresco viene anche inteso

come allusione al fatto che

qui si trovava l'antica

galleria ducale dei Babenberg.

I piccoli appoggi gotici, che

sorreggono i positivi degli

organi, costituivano in un

primo tempo basi di appoggio

di altari.

La

cappella superiore nord,

chiamata cappella di S.

Valentino, fu terminata

nel 1440 e racchiude dagli

inizi del secolo il tesoro

delle reliquie del Duomo, cui

aveva dato inizio il duca

Rodolfo.

Un

altare delle reliquie

neogotico, opera di Ludwig Lìnzinger,

racchiude

le

reliquie di vari santi oltre

al reliquiario con le teste

dei Santi Cosma e Damiano.

Armadi a muro barocchi

intarsiati e piramidi d'altare

contengono reliquiari e

mostranze con varie reliquie.

Al centro della cappella è situato un sarcofago con

le ossa di S. Valentino. I

pochi oggetti di venerazione

di epoca medievale

pervenutici, come la preziosa

custodia con una scheggia

della Santa Croce, sono

conservati ed esposti nel

Museo Diocesano e del Duomo

dal 1933.

La

cappella di S. Bartolomeo

(cappella superiore sud),

chiamata anche Cappella Reale

o Ducale, racchiudeva una

volta nelle sue finestre le

cosiddette "vetrate degli

Asburgo", una specie di

genealogia della dinastia,

oggi conservate nel Museo di

Storia della Città.

Degne di nota sono anche le

due chiavi di volta (S.

Michele con la bilancia per

pesare le anime e S. Michele

che uccide il drago).

Il

Principe Eugenio di Savoia è sepolto nella tomba al

centro della cappella della

Santa Croce (cappella

inferiore settentrionale,

altrimenti detta cappella

Morandus, Tirna, Liechtenstein

o Savoia). La parete

dell'altare è ornata da un

crocifisso tardogotico con

capelli naturali; l'affresco

che lo circonda fu eseguito da

Johann Ender nel 1853. Il

monumento funebre per il

principe Eugenio di Savoia (t

1736), generale dell'esercito

imperiale nella guerra contro

i turchi, fu fatto erigere da

sua zia, Maria Teresa Felicita

di Savoia, nel 1752. Il

monumento, collocato nel muro,

è costituito da un sarcofago

e da una piramide decorata con

sculture

di Joseph Wurschbauer. Nello

stesso anno furono rinnovati

anche la mensa dell'altare e

l'imponente tabernacolo

barocco; già

nel 1731 erano stati

realizzati l'altare della

croce e la grande cancellata

barocca di ingresso. Nelle

statue neogotiche dei pilastri

si riconoscono, a cominciare

dalla destra dell'ingresso, i

santi Francesco di Paola,

Giovanni Battista, Elisabetta

di Turingia, Francesco e

Leopoldo; mentre, a sinistra

dell'altare, i santi Stefano,

Severino, Teresa di Avila,

Giuseppe e Luigi.

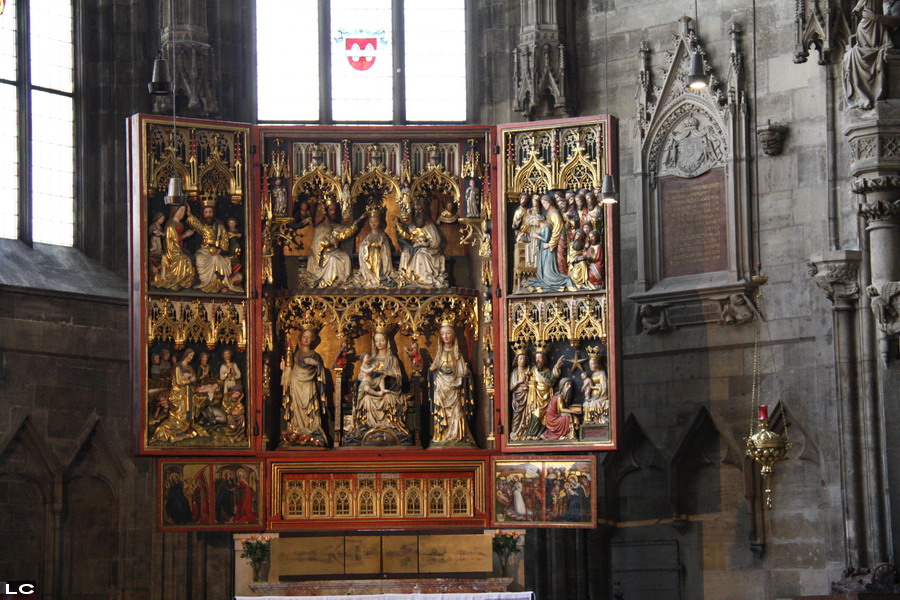

La

cappella inferiore sud, la

cappella del Duomo riservata

all'adorazione, è denominata cappella di S. Eligio. Essa è

adornata da interessanti

chiavi

di

volta del sec. XIV (Ecce Homo,

Maria con il Bambino) e

dall'unico altare gotico a

portelli del Duomo a noi

pervenuto. L'altare di S.

Valentino, donazione del

vescovo di Chimsee, Ludwig

Ebner, fu eseguito

originariamente per la

cappella omonima. Nel pannello

centrale è inserita la figura del

santo vescovo Valentino tra

quelle di S. Odilia e S.

Orsola. I portelli aperti

presentano, a sinistra, San

Leodegario, a destra, S.

Erasmo. All'esterno dei

portelli si vedono S. Barbara,

a sinistra, e S. Elisabetta, a

destra. Le ali fisse esterne

mostrano, a sinistra, S.

Caterina, a destra, S. Rocco.

Nella parte superiore

dell'altare è posta la

statuetta di un Ecce Homo

(copia). Sul lato sinistro

della cappella, sulla base di

una colonna, c'è una scultura

policroma di Maria con

il Bambino (1330 circa), qui

trasferita dall'antico

convento della Himmelpfortgasse

e perciò detta anche

la "Himmelpfòrtnerin", ovvero la

"Portiera del Gelo".

Le

figure dei pilastri

raffigurano, a partire da

destra, i seguenti santi: una

santa non identificata (1360

circa), Ludmilla (1360 circa),

un santo vescovo con calice

(1365 circa), Biagio (1890),

la "Portiera del

Gelo" con Eligio (1890);