|

Età

repubblicana

La Repubblica

romana (Res publica

Romana) fu il sistema di governo della

città di Roma nel

periodo compreso tra il 509

a.C. e

il 27

a.C.,

quando l'Urbe fu governata da

un'oligarchia repubblicana. Essa nacque a seguito di contrasti interni che portarono alla fine della

supremazia della componente etrusca sulla città e

al parallelo decadere delle istituzioni

monarchiche. La sua fine viene invece convenzionalmente fatta coincidere, circa mezzo

millennio dopo, con la fine di

un lungo periodo di guerre

civili che segnò de

facto (benché

formalmente non avvenne in

forma istituzionale) la fine

della forma di governo

repubblicana, a favore di

quella del Principato.

Quella

della Repubblica rappresentò

una fase lunga, complessa e

decisiva della storia

romana:

costituì un periodo di enormi

trasformazioni per Roma, che

da piccola città

stato quale

era alla fine del VI

secolo a.C. divenne,

alla vigilia della fondazione

dell'Impero,

la capitale di

un vasto e complesso Stato,

formato da una miriade di

popoli e civiltà differenti,

avviato a segnare in modo

decisivo la storia dell'Occidente e

del Mediterraneo.

In

questo periodo si inquadrano

la maggior

parte delle grandi conquiste

romane nel Mediterraneo e

in Europa,

soprattutto tra il III e

il II

secolo a.C.;

il I

secolo a.C. fu

invece, come detto, devastato

dai conflitti intestini dovuti

ai mutamenti sociali, ma fu

anche il secolo di maggiore

fioritura letteraria e

culturale, frutto

dell'incontro con la cultura ellenistica e

riferimento

"classico" per i

secoli successivi.

Riguardo

la forma di governo, lo

storici greco Polibio affermerà

che quello della repubblica

romana è il migliore esempio

di Costituzione

mista,

poiché rappresenta la

perfetta unione tra la monarchia,

incarnata dai Consoli,

l'oligarchia,

incarnata

dal Senato,

e la democrazia,

incarnata dalle Assemblee

romane,

i famosi comizi.

Civiltà

romana repubblicana - Nella

società repubblicana i più

alti comandi, come quello

dell'esercito e il potere

giudiziario,

che in età

regia erano

prerogativa del re,

in epoca repubblicana, tranne

che in poche occasioni, furono

assegnati a due consoli,

mentre per quanto riguarda

l'ambito religioso,

prerogative regie furono

attribuite al pontifex

maximus.

Con la progressiva crescita di

complessità dello Stato

romano si rese necessaria

l'istituzione di altre cariche

(edili, censori, questori,

tribuni

della plebe)

che andarono a costituire le magistrature. Civiltà

romana repubblicana - Nella

società repubblicana i più

alti comandi, come quello

dell'esercito e il potere

giudiziario,

che in età

regia erano

prerogativa del re,

in epoca repubblicana, tranne

che in poche occasioni, furono

assegnati a due consoli,

mentre per quanto riguarda

l'ambito religioso,

prerogative regie furono

attribuite al pontifex

maximus.

Con la progressiva crescita di

complessità dello Stato

romano si rese necessaria

l'istituzione di altre cariche

(edili, censori, questori,

tribuni

della plebe)

che andarono a costituire le magistrature.

Per

ognuna di queste cariche

venivano osservati tre

principi: l'annualità,

ovvero l'osservanza di un

mandato di un anno (faceva

eccezione la carica di

censore, che poteva durare

fino a 18 mesi), la collegialità,

ovvero l'assegnazione dello

stesso incarico ad almeno due

uomini alla volta, ognuno dei

quali esercitava un potere di

mutuo veto sulle

azioni dell'altro, e la gratuità.

Il

secondo pilastro della

repubblica romana erano le assemblee

popolari,

che avevano diverse funzioni,

tra cui quella di eleggere i

magistrati e di votare le

leggi. La loro composizione

sociale differiva da assemblea

ad assemblea; tra queste

l'organo più importante erano

comunque i comizi

centuriati,

in cui il peso nelle votazioni

era proporzionale al censo,

secondo un meccanismo (quello

della divisione delle fasce

censitarie in centurie)

che rendeva preponderante il

peso delle famiglie patrizie.

Il

terzo fondamento politico

della repubblica era il Senato,

già presente nell'età della

monarchia. Costituito da 300

membri, capi delle famiglie

patrizie (Patres) ed ex

consoli (Consulares),

aveva la funzione di fornire

pareri e indicazioni ai

magistrati, indicazioni che

poi divennero de facto vincolanti.

Approvava inoltre le decisioni

prese dalle assemblee

popolari.

Nascita

e consolidamento (509-343 a.C)

Si

racconta che mentre Tarquinio

il Superbo stava

assediando la città

dei Rutuli di Ardea, il figlio Sesto

Tarquinio abusò

della nobile ed

onestissima Lucrezia (moglie di Lucio

Tarquinio Collatino),

che per la vergogna si suicidò. Il

marito Lucio

Tarquinio Collatino,

il padre Spurio

Lucrezio Tricipitino e

l'amico Lucio

Giunio Bruto (anch'egli

imparentato con i Tarquini),

convinsero i Romani a

ribellarsi e a rovesciare la

monarchia nel 509

a.C.,

abbandonando il re e

chiudendogli in faccia le

porte della città. La

famiglia di Lucrezia guidò,

quindi, la rivolta che

costrinse alla fuga i Tarquini,

che dovettero così

abbandonare Roma per

rifugiarsi in Etruria.

Lucio Tarquinio Collatino,

marito di Lucrezia, e Lucio

Giunio Bruto vinsero le

elezioni come primi due Consoli,

supremi magistrati della neo

Repubblica romana.

Leggenda

- La

leggenda narra che il sovrano

esule si rivolse prima agli

Etruschi di Veio e Tarquinia,

poi a quelli di Chiusi,

governati dal lucumone Porsenna,

in entrambi i casi per

chiedere un sostegno militare

esterno e poter così

rientrare a Roma. Entrambe le

sue richieste furono accolte,

ed in entrambi i casi il

conflitto che ne risultò,

alla fine, si risolse a favore

di Roma, sostenuta da aiuti

soprannaturali, come la voce

che proclamò la vittoria dei

Romani guidati da Lucio Giunio

Bruto e Publio

Valerio Publicola sugli etruschi di Veio e Tarquinia, o da singoli atti di valore dei

Romani, come quelli di Orazio

Coclite, Muzio

Scevola e Clelia,

che convinsero Porsenna a

levare l'assedio da Roma.

Contesto

storico

- Quando

i Romani riuscirono a cacciare

i Tarquini nel 509

a.C.,

furono favoriti dal fatto che

la potenza

etrusca era

ormai in pieno declino

nell'Italia meridionale. Basti

ricordare che pochi anni prima

(nel 524

a.C.),

gli Etruschi erano stati

battuti presso Cuma dalle forze greche poste sotto il comando dello stratega Aristodemo,

segnando la fine del loro

espansionismo e l'inizio del

crollo della signoria etrusca

a sud del Tevere. Ciò

condusse le genti latine a

ribellarsi, come dimostra la

successiva battaglia

di Aricia,

nella quale i Latini, soccorsi

da Aristodemo, ottennero una

decisiva vittoria per la loro

indipendenza, sconfiggendo le

forze etrusche poste sotto il

comando del figlio

di Porsenna,

Arunte. Roma approfittò della

nuova situazione venutasi a

creare.

Il

significato storico che sta

sotto l'elaborazione

leggendaria della fondazione

della repubblica riguarda due

aspetti fondamentali per la

storia militare e sociale

romana: l'emancipazione

politica

dagli Etruschi e,

soprattutto, l'esito del

contrasto tra l'istituzione

monarchica ed il ceto dei Patrizi;

questi ultimi, preoccupati

dalle iniziative politiche

popolari sostenute dai re

etruschi (come

la riforma

centuriata e

l'imposizione fiscale

"progressiva"), che

sembravano condurre ad un

sempre crescente peso della plebe,

si assicurarono con la

cacciata di Tarquinio il

Superbo il controllo politico

e sociale attraverso un

istituto oligarchico.

Vi

è da aggiungere che vi fu

un'altra componente che favorì

la cacciata da Roma degli

Etruschi: l'alleanza con i Sabini.

Questi ultimi, scendendo dai

monti verso il Latium

vetus,

andarono ad insidiare il

fianco etrusco. Questa

collaborazione latino-sabina

è confermata - secondo il De

Francisci -

non solo in base a quanto

riferito da Livio (secondo il Vi

è da aggiungere che vi fu

un'altra componente che favorì

la cacciata da Roma degli

Etruschi: l'alleanza con i Sabini.

Questi ultimi, scendendo dai

monti verso il Latium

vetus,

andarono ad insidiare il

fianco etrusco. Questa

collaborazione latino-sabina

è confermata - secondo il De

Francisci -

non solo in base a quanto

riferito da Livio (secondo il

quale Attius

Clausus con

la gens

Claudia ed

i suoi clientes vennero

ammessi nel territorio romano)

ma anche dal fatto che Appio

Erdonio (di

chiara origine sabina) si

impadronì del Campidoglio (nel 460

a.C.).

In aggiunta a ciò, va tenuto

presente che molte delle

cariche più elevate di questi

anni vennero occupate

da gentes ssabine

come i Valerii,

i Claudii,

i Postumii e

gli Lucretii.

Il

periodo immediatamente

successivo alla cacciata dei

Tarquini fu segnato da una

crisi militare ed economica

per l'Urbe: l'espansione

territoriale guidata dai re fu

seguita da una controffensiva

dei popoli circostanti (Equi e Volsci),

che ridimensionarono i confini

di Roma, mentre

l'emarginazione dei ceti

plebei artigiani e mercantili,

che sotto la monarchia avevano

guidato la crescita economica

della città, portarono ad una

recessione economico-agricola

dominata dai grandi

proprietari terrieri.

I

primi Consoli assunsero il

ruolo del re con l'eccezione

dell'alto sacerdozio

nell'adorazione di Iuppiter

Optimus Maximus nel grande tempio sul colle Capitolino.

Per quel compito i Romani

elessero un Rex

sacrorum o

"Re delle cose

sacre". Fino alla fine

della Repubblica, l'accusa di

volersi dichiarare re, rimase

una delle più gravi accuse a

cui poteva incorrere un

personaggio potente (ancora

nel 44

a.C. gli

assassini di Giulio

Cesare sostennero

di aver agito per prevenire la

restaurazione di una monarchia

esplicita).

I

primi anni della Repubblica

(509-496 a.C)

- I

primi anni della Repubblica

furono caratterizzati dalla

necessità di stabilizzare il

nuovo ordine, difendendolo sia

da nemici interni (coloro che

venivano accusati di voler

restaurare il regime

monarchico), sia dai nemici

esterni, che, contando sulla

debolezza del nuovo regime,

provarono a recuperare la

propria indipendenza dallo

Stato romano. Nel 507

a.C. il Tempio

di Giove Ottimo Massimo,

per secoli simbolo della

potenza romana, fu dedicato al

dio da uno dei primi consoli

repubblicani, Marco

Orazio Pulvillo, quasi ad avocare al nuovo stato un tempio voluto e realizzato dagli ultimi

tre re di Roma.

In

qualche modo, la difesa del

nuovo ordine della Repubblica,

da quello appena rovesciato

della monarchia, fu un

movimento storico che a Roma

assunse caratteri di psicosi

collettiva, considerando che

lo stesso Publio

Valerio (il

futuro Publicola ovvero

amico del popolo), dovette

difendersi dall'accusa di

voler farsi re, costretto poi

ad abbattere la dimora che

stava costruendo in cima

al Velia e

promulgando una legge che

permetteva a tutti i cittadini

romani di uccidere chiunque

avesse tentato di farsi re.

Il

corpo sociale era in fermento:

all'ordine più

tradizionalista, come quello

legato alle famiglie

patrizie,

si contrapponeva il popolo

romano (la plebe),

in un movimento dialettico che

sfociò anche nella violenza e

che sarebbe emerso più

chiaramente nel decennio

successivo, con la prima

secessione della plebe del 494 a.C. È

di questo periodo

l'introduzione

nell'ordinamento romano

della provocatio

ad populum, che garantiva ad ogni cittadino che fosse stato condannato da un

magistrato alla pena capitale,

di appellarsi al popolo per

trasformare la pena

inflittagli, e la nomina di

due questori da parte del

popolo.

Dal

punto di vista militare, dopo

essersi garantita

l'indipendenza dal potente

vicino etrusco, Roma si trovò

a dover ristabilire la propria

autorità lungo i confini

settentrionali con i Sabini,

che sempre più spesso

compivano scorrerie in

territorio romano (nel 505

a.C. sull'Aniene e 504

a.C. nei

pressi di Fidene),

e verso i meridionali, dove la

colonia di Pometia fu

duramente punita per essere

passata dalla parte degli Aurunci.

Che

i Romani si sentissero

accerchiati, lo si desume dai trionfi che

furono accordati per vittorie

forse anche di modeste

dimensioni, ma ancor più

dall'istituzione della figura

del dittatore,

carica che per la prima volta

fu attribuita nel 501

a.C. a Tito

Larcio,

in previsione di una futura

guerra contro una lega di città

latine. È in queste

condizioni che si sviluppò

quella che potremmo definire

una prima forma di

"politica estera"

dello stato romano: il divide

et impera,

teso a dividere gli avversari,

grazie ad azioni diplomatiche,

per poi arrivare allo scontro

campale con un nemico

indebolito nella propria

consistenza numerica.

Roma

e i Latini (496-494 a.C )

-

Roma

era rimasta esclusa dalla lega

delle città

latine limitrofe,

forse anche in virtù

dell'influenza della

componente etrusca della città:

la ricerca di nuove terre

coltivabili e di vie di

comunicazione contrappose

presto l'Urbe agli altri

centri latini.

Un

nuovo equilibrio fu stabilito

con il Foedus

Cassianum (la

data è incerta, ma non

successiva al 493

a.C.),

un trattato di pace stipulato

tra Romani e Latini, che

rimase in vigore fino al 338

a.C.,

conseguenza dello scontro tra

le due parti, conclusosi con

la Battaglia

del lago Regillo,

di fatto l'ultimo tentativo di Tarquinio

il Superbo (e

quindi della componente

etrusca che a lui faceva

riferimento) di rientrare

nell'Urbe. Sebbene i Romani

prevalsero sul campo, con il

trattato Roma riconosceva alle

città latine la loro

autonomia ma si riservava il

Supremo Comando in caso di

guerra. L'alleanza aveva,

perciò, uno scopo prettamente

difensivo, in vista delle

incombenti minacce degli Equi,

dei Volsci e

degli Aurunci.

Vicende

politiche interne (494-487 a.C )

- Intanto

la città era teatro di

violenti conflitti tra patrizi

e plebei, conflitti che

trovavano origine nella

richiesta dei secondi di

essere rappresentati nelle

istituzioni della città

(istituzioni che, dopo la

caduta della monarchia, erano

appannaggio esclusivo dei

patrizi) e di non essere

ridotti in schiavitù, in

applicazione del Nexum,

perché debitori a seguito di

eventi bellici. In quel

frangente l'Urbe riuscì a

resistere alle forze esterne

solo ritrovando l'accordo tra

i due ordini (il dittatore Manio

Valerio Massimo promise le riforme a guerra conclusa) i quali, compatti, con rapide ed

efficaci azioni militari

riuscirono nel 494

a.C. a

respingere gli attacchi dei Sabini, Equi e Volsci.

A

guerra conclusa, poiché i

patrizi non volevano concedere

ai plebei quanto promesso,

soprattutto a causa della

forte opposizione a questa

riforma dell'ala più

oltranzista dei patrizi

guidata da Gneo

Marcio,

conosciuto come Coriolano,

questi per la prima volta

nella storia romana adottarono

come forma di lotta politica

la secessio

plebis,

ovverosia abbandonarono la

città, ritirandosi sul monte

Sacro appena fuori le mura

cittadine, rifiutandosi di

rispondere alla chiamata alle

armi dei Consoli.

La

prima secessione dei plebei si

concluse quando questi videro

accolte alcune delle loro

richieste, tra le quali la più

importante era senza dubbio

quella dell'istituzione nel 494

a.C. della

figura del tribuno

della plebe;

peraltro il ricomporsi della

frattura tra i due ordini non

comportò il ristabilirsi

della concordia interna.

Primi

scontri con Equi, Volsci ed

Ernici (493-480 a.C )

- Le

vicende di Coriolano, esiliato

da Roma a seguito delle accuse

mossegli dai tribuni,

condottiero dei Volsci contro

la sua città natale fin sotto

le mura cittadine, ritiratosi

solo grazie all'intervento

delle donne romane (488

a.C.),

sia che siano state reali, o

il frutto di una successiva

rielaborazione storica,

riportano di quale intensità

fossero le tensioni sociali

interne alla città, che si

aggiungevano a quelle esterne

connesse alla dura guerra

contro i Volsci, che

caratterizzò quel periodo.

Nel

periodo successivo, dal 487

a.C. al 480

a.C.,

Roma tornò ad essere

impegnata in una serie di

scontri con le popolazioni

vicine di Volsci, Ernici, Equi,

oltre agli Etruschi della

città di Veio, quasi tutti

dall'esito favorevole, anche

se nel 484

a.C. i

Romani subirono una pesante

sconfitta in battaglia da

parte dei Volsci davanti alle

porte di Anzio,

e la vittoria dei romani sui

vejenti

nel 480

a.C. costò

loro pesantissime perdite, tra

le quali quella del console Gneo

Manlio Cincinnato.

Oltre

ai tradizionali motivi di

rivalità, le città limitrofe

trovarono motivazioni per le

loro incursioni nell'evidente

debolezza di Roma,

attraversata in quegli anni da

feroci lotte intestine, legate

alla questione della legge

agraria, voluta dal console Spurio

Cassio Vecellino nel 486 a.C.,

che per questo fu condannato a

morte l'anno successivo per

accuse mossegli dai patrizi.

Nonostante vari episodi di

insubordinazione e renitenza

alla leva, in tutto questo

periodo, patrizi e plebei si

ricompattarono nei momenti di

maggiore pericolo, riuscendo

sempre a far fronte al

pericolo esterno.

A

questo periodo, risalgono la

consacrazione del tempio

dedicato ai Dioscuri (484

a.C.)

e l'episodio della condanna a

morte

della vestale Oppia,

sepolta viva per esser venuta

meno al voto di castità.

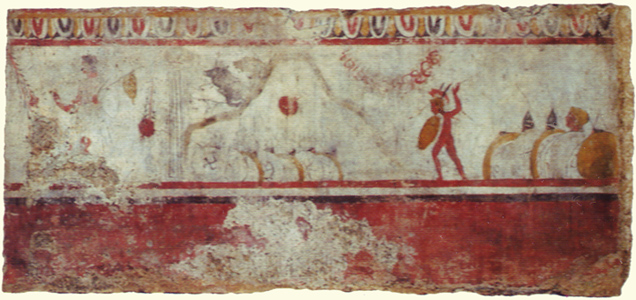

Nuovi

conflitti con l'etrusca Veio

-

Tra

il 483 a.C. e il 474 a.C.

Roma dovette combattere

duramente contro la città di

Veio, che dopo aver annientato

l'esercito privato della gens

Fabia nella battaglia

del Cremera del 477 a.C., era

arrivata addirittura a

costruire opere fortificate

sul Gianicolo,

appena fuori dalle mura della

città.

La

probabilità che un conflitto

bellico di tale portata sia

stato affidato ad una sola

gens, metterebbe in serio

dubbio la cronologia

dell'ordinamento censitario

serviano: slitterebbe quindi

di oltre un secolo l'origine

cronologica di un ordinamento

in classi di censo quale

quello di Roma sotto Servio

Tullio. Questa prima fase del

conflitto tra le due città,

si risolse con una tregua

quarantennale concessa dai

romani ai veienti nel 474

a.C. in

cambio di frumento e denaro. La

probabilità che un conflitto

bellico di tale portata sia

stato affidato ad una sola

gens, metterebbe in serio

dubbio la cronologia

dell'ordinamento censitario

serviano: slitterebbe quindi

di oltre un secolo l'origine

cronologica di un ordinamento

in classi di censo quale

quello di Roma sotto Servio

Tullio. Questa prima fase del

conflitto tra le due città,

si risolse con una tregua

quarantennale concessa dai

romani ai veienti nel 474

a.C. in

cambio di frumento e denaro.

Sia

durante lo scontro con gli

Etruschi, che nel periodo

immediatamente successivo, non

mancarono occasioni di scontro

con le popolazioni vicine dei

Volsci, degli Equi e dei

Sabini, che quando non si

risolsero con un nulla di

fatto, furono tutti favorevoli

ai romani, tranne in una

occasione, nel 471

a.C.,

quando i Volsci sconfissero

duramente i romani, anche

grazie alle divisioni

esistenti tra Patrizi e

Plebei.

Divisioni,

le cui motivazioni in parte

erano state ereditate dai

periodi precedenti (come la

legge agraria), ed in parte

erano frutto di nuove

rivendicazioni da parte dei

plebei, come quelle legate

alla Lex

Publilia Voleronis, per la quale i Tribuni dovevano essere eletti nei comizi

tributi,

cui solo i plebei avevano

diritto a partecipare.

Dopo

aver respinto l'offensiva

delle popolazioni vicine, i

Romani si videro ostacolata

l'espansione a nord dalla

ricca e fiorente città

etrusca di Veio,

che le contendeva il dominio

sul Tevere. Iniziata nel 477

a.C. (battaglia

del Cremera), la guerra si conclude nel 396

a.C. con

la distruzione

della città etrusca ad

opera di Furio

Camillo,

dopo un assedio di dieci anni.

A questo punto, l'espansione

romana nel Centro Italia era,

però, ancora ostacolata dalla

migrazione di Celti e Sanniti.

Tra

i bellicosi popoli vicini e le

tensioni interne

-

Il

periodo che corre tra il 470

a.C. e il 451

a.C.,

è caratterizzato dalle

campagne contro le popolazioni

vicine, colpevoli di

sconfinare e razziare i

territori romani o quelli

degli alleati, e le crescenti

tensioni interne, tra Plebe e

Senato, che ruotavano intorno

alla Lex

Terentilia,

con cui i tribuni provarono a

limitare i poteri dei consoli,

e quindi quello dei Patrizi,

ma che non arrivò mai ad

essere votata.

Durante

il ventennio i più strenui

oppositori esterni furono i Volsci e

gli Equi,

più abili come razziatori e

guastatori (almeno così

vengono descritti da Tito

Livio),

che come combattenti, e per

questo regolarmente sconfitti

negli scontri campali dai

romani, anche quando questi si

trovano in inferiorità

numerica. La città di Anzio viene

presa nel 469

a.C.,

e nel 462

a.C. i

Volsci subiscono ingenti

perdite ad opera dei romani.

I Sabini si

limitarono a qualche

scorribanda, mentre gli Ernici sono

riportati tra gli alleati, cui

Roma presta aiuto, quando

questi subiscono le razzie da

parte degli Equi e dei Volsci.

La città di Tusculum si

distingue per essere la più

fedele tra gli alleati dei

romani, intervenendo nella

riconquista del Campidoglio,

occupato da Appio

Erdonio.

Nel 466

a.C. viene

consacrato il tempio di Giove

Fidus sul Quirinale,

voluto da Tarquinio

il Superbo,

mentre il censimento del 465

a.C. conta

104.714 cittadini, esclusi

orfani e vedove, numero che

dovette essere sicuramente

ridimensionato dalla pestilenza che

colpì Roma nel 463

a.C. Il

decimo censimento Ab

Urbe condita del 459

a.C. comunque

conta 117.319 abitanti.

Intanto

in città le tensioni tra

Patrizi e Plebei, impegnati

nella controversia per

l'approvazione della Lex

Terentilia, che tra le altre

cose provoca l'esilio di Cesone

Quinzio,

figlio di Cincinnato,

raggiungono l'apice nel 460

a.C.,

quando i dissidi interni,

rendono possibile che Appio

Erdonio,

e i suoi seguaci, prendano il Campidoglio,

riconquistato a fatica dalle

truppe consolari di Publio

Valerio Publicola,

ucciso nei combattimenti per

riprendere la rocca.

Tra

le due fazioni cresce la

consapevolezza che la

situazione di stallo tra i due

ordini sia pericolosa per la

stabilità di Roma, per cui,

dopo aver inviato una

commissione, formata da Spurio

Postumio Albo, Aulo

Manlio e Sulpicio

Camerino,

ad Atene,

per trascrivere le leggi di Solone,

e quindi poterle studiare e

riformare le istituzioni

romane, dopo molte insistenze

da parte dei tribuni

della plebe,

patrizi e plebei concordarono

per la costituzione del primo decemvirato.

Tra

gli episodi leggendari spicca

la

prima dittatura di Cincinnato

nel 456 a.C.,

che sconfitti gli Equi

nell'ennesima battaglia del monte

Algido,

torna ai campi dopo

appena

16 giorni di dittatura. Tra

gli episodi leggendari spicca

la

prima dittatura di Cincinnato

nel 456 a.C.,

che sconfitti gli Equi

nell'ennesima battaglia del monte

Algido,

torna ai campi dopo

appena

16 giorni di dittatura.

Il

decemvirato, istituito come

comitato di saggi per il

rinnovamento della Repubblica,

compito che portò a termine

con l'emanazione delle Leggi

delle XII tavole, si sviluppò come tentativo di istituire un governo autoritario, che

escludesse i plebei da

qualsiasi magistratura e

decisione nel governo della

città. A questo tentativo i

plebei risposero con la

minaccia della secessione (in

questi eventi si inserisce la

vicenda di Verginia)

e alla fine ottennero il

ripristino di tutte le

magistrature ordinarie, nonché

l'esilio per i decemviri e la

messa in stato di accusa di Appio

Claudio e Spurio

Oppio Cornicino, i più odiati tra i decemviri.

Ristabilite

le prerogative della plebe, e

dei suoi campioni i tribuni

della plebe, la città vive

con relativa tranquillità la

dialettica tra le due classi

sociali, tanto che il breve

tentativo dei tribuni

consolari,

rimasti in carica per soli tre

mesi nel 444

a.C.,

non porta gravi conseguenze

per la stabilità interna

della città.

Nel 443

a.C. viene

istituita la carica del censore,

preposto ai censimenti,

per liberare i consoli di

un'attività che non

riuscivano a portare a

termine, se non

saltuariamente.

Il

periodo tra il 440

a.C. e

il 406

a.C. internamente

fu caratterizzato dalle

tensioni tra plebei e patrizi,

reso dall'alternanza di

consoli e tribuni consolari

alla guida della città (anche

se di fatto furono sempre

eletti patrizi alle supreme

magistrature), ed esternamente

dal rinvigorirsi delle spinte

anti-romane nelle popolazioni

vicine, che furono affrontate

dall'urbe con la nomina di un

dittatore (ben cinque nel

periodo), a significare di

come fossero considerate serie

queste minacce dai romani.

Comunque nel 420

a.C. i

plebei ottennero di poter

accedere alla carica di questore,

anche se si deve aspettare il 409

a.C.,

perché tre plebei fossero

eletti alla carica, fino a

quel momento ad appannaggio

dei patrizi.

A

nord Roma dovette fronteggiare

la pressione di Veio,

sconfitta due volte davanti

alle mura della città alleata

di Fidene,

nel 437

a.C. e nel 426

a.C. (terza

dittatura di Mamerco

Emilio Mamercino), risolvendo la crisi con la distruzione di Fidene e una tregua ventennale

con gli etruschi, mentre a sud

continua a farsi sentire la

pressione dei mai domati Volsci,

capaci di impegnare a fondo i

romani nel 423

a.C.,

malamente condotti dal console Gaio

Sempronio Atratino, che per questo fu condannato a pagare una multa di 15.000 assi.

La

supremazia dei romani sui

Volsci non fu comunque mai in

dubbio, come dimostrano le

vittorie romane ad Anzio nel 408

a.C. e

ad Anxur nel 406

a.C.,

conquistata e saccheggiata dai

romani. In questo stesso anno,

scaduta la tregua, fu

nuovamente dichiarata guerra

(la terza) alla città etrusca

di Veio.

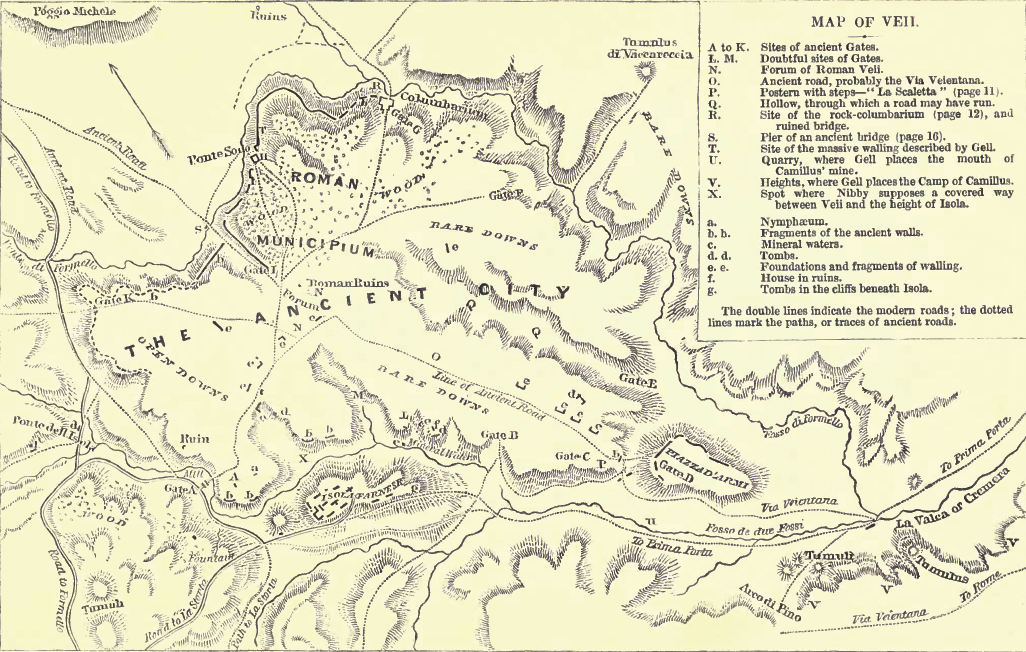

La

conquista di Veio

- Nel 405

a.C.,

iniziò il decennale assedio

di Veio,

dopo che l'anno precedente era

stata dichiarata guerra alla

potente città etrusca. Da

parte loro i Veienti non

riuscirono a trovare alleati

nelle altre città etrusche.

Il

conflitto ebbe una svolta

quando nel 403

a.C. i

romani iniziarono a costruire

fortini per controllare il

territorio veiente, e

terrapieni e macchine

d'assedio (vinea, torri e

testuggini) per stringere

l'assedio alla città. La

messa in opera di queste

opere, comportò la necessità

di mantenere i soldati in

armi, anche durante l'autunno

e l'inverno, quando

tradizionalmente i

cittadini-soldati tornavano in

città per attendere alle

proprie cose, per evitare che

le stesse, lasciate

incustodite, fossero disfatte

o distrutte dai nemici.

Nonostante

la decisa opposizione dei

Tribuni della plebe, si giunse

alla straordinaria decisione

di mantenere l'esercito in

armi ad assediare Veio finché

questa non sarebbe caduta; ai

soldati in armi la città

avrebbe garantito il soldo

grazie ad una nuova

imposizione straordinaria.

Veio

dal canto suo trovò

l'appoggio dei Capenati e

dei Falisci,

nel 402

a.C. e

nel 399

a.C.,

appoggio che inizialmente non

riuscì ad allentare la

pressione dell'assedio romano.

Nel 396

a.C. però

i Capenati e i Falisci

riuscirono a sorprendere i

romani in un'imboscata, dove

insieme a molti soldati, trovò

la morte anche Gneo

Genucio Augurino, uno dei 6 tribuni consolari eletti per quell'anno; come per altre

situazioni di crisi Roma reagì

nominando un dittatore, che

questa volta fu trovato nella

persona di Marco

Furio Camillo.

Furio

Camillo, dopo essersi coperto

le spalle sbaragliando

Capenati e Falisci, intensificò

l'assedio di Veio, iniziando

anche la costruzione di una

galleria sotterranea, che

arrivava fin sotto la

cittadella di Veio. Completata

l'opera, il dittatore attaccò

in forze e in più punti le

mura della città, per

dissimulare la presenza di

soldati nella galleria

sotterranea.

Veio

fu conquistata, con grande

bottino per i romani, che con

questa vittoria posero le basi

della propria supremazia

sull'altra sponda del Tevere,

fino ad allora controllata da

popolazioni etrusche. Ma

proprio la questione della

suddivisione del bottino, così

ingente come mai si era visto

a Roma, da dividere tra

soldati, cittadini, erario e

templi, avrebbe portato

ulteriori divisioni

all'interno della città.

Durante

i 10 anni di assedio, a Roma

non mancarono i consueti

attacchi dei Volsci,

che tentavano di riconquistare Anxur e

degli Equi,

che però furono facilmente

contrastati dalle più

organizzate legioni romane.

L'invasione

celtica

-

La caduta

di Veio aveva

comportato un riequilibrio

degli assetti politici delle

altre capitali

etrusche e

delle loro tradizionali

tensioni interne: l'ostilità

verso Veio era malamente

adombrata dalla neutralità

manifestata dalle altre città

della dodecapoli

etrusca gravitante

intorno al Fanum

Voltumnae:

in almeno un caso, questa

ostilità era apertamente

sfociata nell'aperta alleanza

offerta a Roma da Caere (Cerveteri). Un

altro effetto fu l'accresciuta

consapevolezza delle

potenzialità, anche militari,

della res publica.

Contemporaneamente,

verso la fine del V

secolo a.C.,

numerose popolazioni celtiche

cominciarono a migrare

dall'Europa Settentrionale (a

est del Reno ed

a nord del Danubio)

per insediarsi nei territori

dell'attuale Francia, Spagna e Gran

Bretagna.

Attorno al 400

a.C.,

infatti, alcune di queste

popolazioni raggiunsero

l'Italia Settentrionale. E così

a minare il clima di fiducia e

a mettere in allarme Roma

furono proprio i Celti, della

tribù dei Senoni, i

quali attaccarono la città

etrusca di Clusium, non

molto distante dalla sfera

d'influenza di Roma. Gli

abitanti di Chiusi,

sopraffatti dalla forza dei

nemici, superiori in numero e

per ferocia, chiesero aiuto a

Roma, che rispose all'appello.

Così, quasi senza volerlo, i

Romani si ritrovarono ad

essere il principale obiettivo

di questo popolo calato dal

Nord.

I

Romani li fronteggiarono in

una battaglia

campale presso il fiume Allia variamente

collocata tra il 390 e

il 386

a.C. I

Galli, guidati dal condottiero Brenno,

sconfissero un'armata romana

di circa 15.000 soldati e

incalzarono i fuggitivi fin

dentro la stessa città, che

fu costretta a subire una

parziale occupazione e un umiliante

sacco, prima che gli

occupanti fossero scacciati o,

secondo altre fonti, convinti

ad andarsene dietro pagamento

di un riscatto.

Roma

resiste - L'episodio

del Sacco di Roma ebbe

l'effetto di indebolire Roma e

rivitalizzare la speranza dei

popoli confinanti di riuscire

ad intaccare la potenza

romana.

Nel

decennio successivo

all'invasione dei Senoni Roma

dovette combattere per

ribadire la propria superiorità

sulle popolazioni confinanti,

non solo quelle

tradizionalmente nemiche come

Volsci, Equi ed Etruschi, ma

anche su quelle ritenute

alleate, come

i Tuscolani,

che evitarono la punizione di

Roma solo aprendo

completamente la città alle

truppe condotte da Furio

Camillo e ottenendo il perdono

dal Senato di Roma. Anche i

Prenestini, nel 380

a.C.,

provarono ad uscire

dall'orbita romana, ma furono

duramente sconfitti dai

romani. L'effetto principale

della sconfitta subita dai

Galli fu quello di affidare la

conduzione delle guerre a dei dittatori,

o al tribuno consolare più

esperto, come sempre accadde

quando tra questi era eletto

Furio Camillo.

Le

guerre con le popolazioni

confinanti non impedirono però

che a Roma si sviluppasse una

forte dialettica interna, tra

Plebei e Patrizi; in questo

periodo si ripresentò con

forza la questione dei romani

tratti in schiavitù per

debiti, visto che a soffrirne

maggiormente erano i piccoli

proprietari terrieri plebei

che, a causa delle vicende

belliche, cui pure

partecipavano, finivano in

schiavitù perché non

riuscivano ad onorare i debiti

contratti.

Il

conflitto tra patrizi e plebei

portò ad una situazione di

stallo tra il 375

a.C. e

il 371

a.C.,

quando a Roma non furono

eletti

i tribuni

consolari,

a causa dei veti posti dai tribuni

della plebe Gaio

Licinio Stolone e Lucio

Sestio Laterano, come reazione alle politiche ostruzionistiche dei patrizi, contrari alle

loro proposte di legge, volte

ad equilibrare i rapporti di

forza tra i due ordini.

Il

durissimo conflitto tra plebei

e patrizi, trovò un momento

di sintesi, con la

promulgazione, nel 367

a.C.,

delle Leges

Liciniae Sextiae, che, tra le altre cose, permettevano l'accesso al consolato dei plebei.

Nel

periodo successivo, e fino al 350

a.C.,

Roma condusse con successo una

serie di campagne militari

contro gli Ernici,

contro la città etrusca di Tarquinia,

cui in diverse occasioni si

allearono i Falisci,

e successivamente contro i

Galli, cui si allearono, in

funzione anti-romana, i

tiburtini (mentre Ernici e

Latini si allearono a Roma).

Durante

questo periodo, nonostante la Leges

Liciniae Sextiae, i

patrizi tentarono, con alterne

fortune, di ottenere

l'elezioni di candidati

patrizi per entrambe le

cariche consolari, non

esitando a ricorrere

all'elezione di un dittatore,

unicamente allo scopo di

controllare l'elezione

consolare, e non, come

normalmente accadeva, per far

fronte ad un grave pericolo

militare.

Dopo

gli accordi stipulati con Etruschi e Latini,

Roma poté avviare, nella

seconda metà del IV

secolo a.C.,

un intenso processo di

espansione verso il Meridione

della penisola

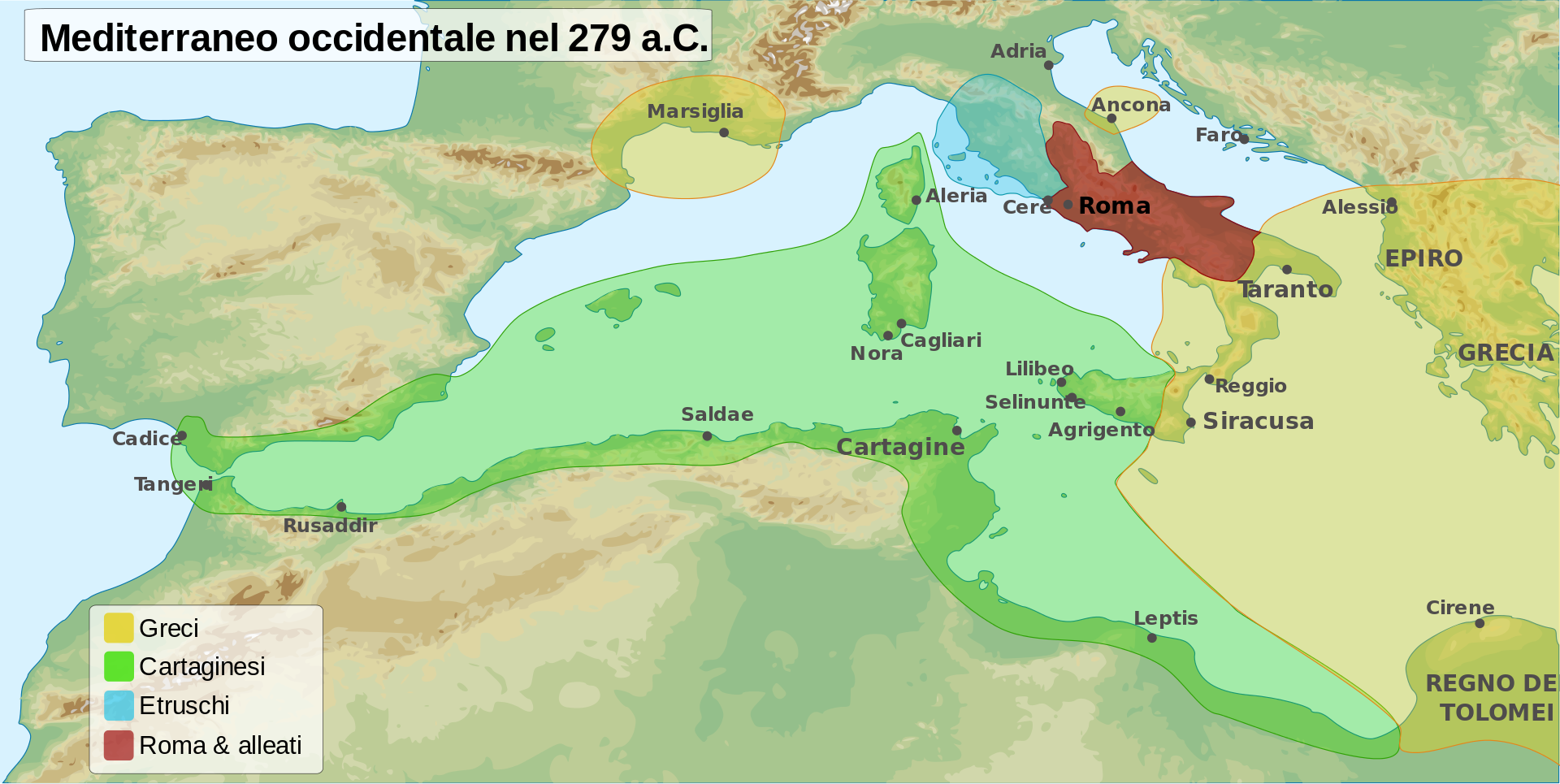

italica. Nel 348

a.C. rinnovò

il trattato

con Cartagine, già stipulato al tempo del passaggio dalla monarchia alla repubblica,

attorno al 509

a.C.

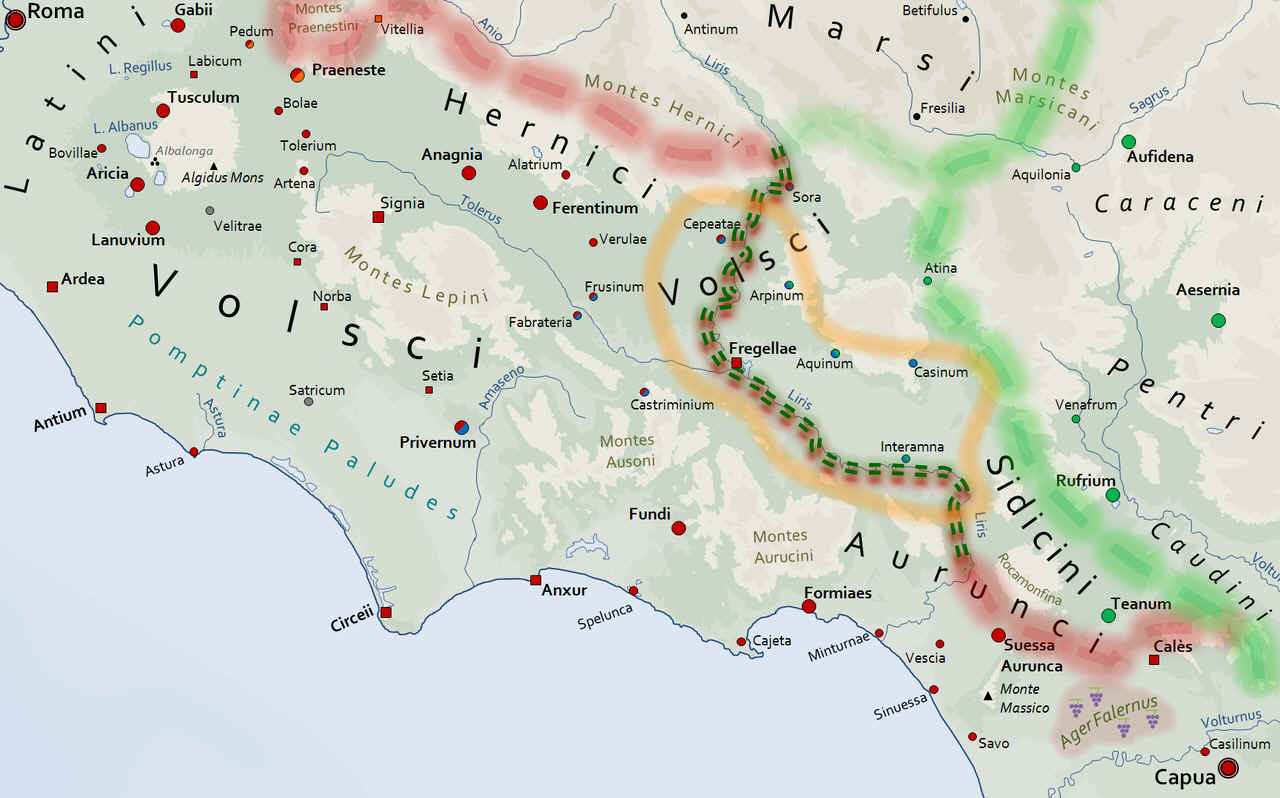

DALLE

GUERRE SANNITICHE ALLA

CONQUISTA DELLA MAGNA GRECIA

(343-272 A.C.)

Dal

Latium Vetus alle guerre

sannitiche (343-290 a.C.)

- Le

Guerre sannitiche sono una

serie di 3 conflitti

combattuti nell'arco di 67

anni dalla giovane Repubblica

romana contro la popolazione

italica dei sanniti e numerosi

loro alleati tra il IV ed il

III secolo a.C.. Le guerre,

terminate tutte con la

vittoria dei romani,

scaturirono dalla politica

espansionistica dei due popoli

che a quell'epoca si

equivalevano militarmente e

combattevano per conquistare

l'egemonia nell'Italia

meridionale oltre che per la

conquista del porto

magno-greco di Napoli.

All'epoca

dei fatti i romani dominavano

già su Lazio, Campania

settentrionale, sulla città

etrusca di Veio ed avevano

stretto alleanze con diverse

altre città e popolazioni

minori. I sanniti dal canto

loro erano padroni di quasi

tutto il resto della Campania

e cercavano di espandersi

ulteriormente lungo la costa a

discapito delle colonie della

Magna Grecia e verso la

Lucania nell'entroterra.

Romani

e sanniti quando erano venuti

in contatto per la prima volta

avevano comunque preferito

stipulare un patto di non

belligeranza così da potersi

espandere tranquillamente in

altre direzioni, ma il

confronto era solo rimandato.

La

grande importanza che i romani

e i loro storiografi sempre

diedero a questa lotta per la

supremazia nell'Italia

meridionale è sottolineata

dal gran numero di episodi

leggendari o colorati dalla

storiografia, come La subjugatio

delle Forche Caudine, la Devotio

del Console Decio Mure nella

terza guerra, e forse di suo

padre nella prima, la Legio

Linteata.

Prima

guerra sannitica (343-341

a.C.) -

Il casus belli che fece

scoppiare la prima guerra tra

sanniti e romani fu offerto

dalla città di Capua,

fiorente centro della Magna

Grecia sulla costa campana e,

quindi, nelle mire dei

sanniti. Quando questi la

posero sotto assedio, la città

di Capua mandò un'ambasceria

a Roma chiedendone la

protezione. Il Senato romano

però si tirò indietro a

causa di un trattato di non

belligeranza stipulato in

precedenza proprio con i

sanniti, al che gli

ambasciatori tentarono

l'ultima carta che avevano per

ottenere soccorso:

consegnarono la loro città

nelle mani di Roma. Il Senato

accettò, ovviamente, e mandò

ambasciatori ai sanniti per

informarli della mutata

situazione e per chiedere che

l'assedio fosse levato. I

sanniti, però, non

accettarono il nuovo stato di

cose e così a Roma non restò

che dichiarare loro guerra.

Era il 343 a.C..

Contravvenendo

alle Leggi Licinie Sestie da

poco approvate, a dirigere la

guerra il Senato romano nominò

due consoli patrizi: in

Campania fu inviato Marco

Valerio Corvo, nel Sannio Aulo

Cornelio Cosso.

Non

sono ben note i luoghi ed il

numero delle battaglie

combattute, comunque, per

quanto è dato sapere, le cose

si misero subito bene per

l'esercito di Valerio, che

sconfisse i sanniti abbastanza

facilmente, mentre Cornelio

Cosso, impantanato tra le

strette gole del Sannio e

vittima della guerriglia e

delle imboscate, necessitò di

rinforzi che gli furono

portati dal tribuno militare

plebeo Publio Decio Mure.

La

guerra si concluse nel 341

a.C. con la battaglia di

Suessola, presso Acerra e

Capua, a seguito della quale

fu firmato un nuovo trattato

di pace niente affatto gravoso

per i Sanniti perché il

Senato era molto preoccupato

dalla recrudescenza degli

scontri sociali nella stessa

Roma.

Seconda

guerra sannitica (327-304

a.C.) - Casus

belli della seconda guerra

sannitica furono una serie di

reciproci atti ostili.

Cominciarono i romani fondando

nel 328 una colonia a

Fregellae presso l'odierna

Ceprano, sulla riva orientale

del fiume Liri, cioè in un

territorio che i sanniti

consideravano propria

esclusiva sfera di influenza.

L'anno successivo scoppiò un

conflitto nella città di

Napoli: la parte osca della

città si era infatti alleata

con i Sanniti mentre quella

greca con i Romani. La città

venne assediata dai Sanniti e

i Romani accorsi in aiuto

degli alleati greco-napoletani

sconfissero i Sanniti e

stipularono con la città un foedus

aequuum (trattato di

alleanza paritaria) immettendo

il territorio napoletano nella

loro area di influenza. In

questa occasione i sanniti

ottennero un concreto aiuto da

altri popoli che si sentivano

minacciati dall'espansionismo

romano, soprattutto etruschi,

umbri, sabini e lucani.

La

prima fase della guerra fu

favorevole al fronte sannitico

e si consluse con una sonora

sconfitta del grosso

dell'esercito romano alle

Forche Caudine (dal latino

Furculae Caudinae) nel 321

a.C.: mentre l'esercito romano

si stava spostando da Capua a

Benevento, spie sannite

travestite da pastori li

indirizzarono verso una

stretta gola montuosa dove

furono presi facilmente in

trappola dai nemici capeggiati

da Gaio Ponzio Telesino. Alla

fine i sanniti lasciarono

andare l'esercito romano ma

imposero gravose condizioni di

resa; tra queste la subjugatio,

il passaggio sotto il giogo:

due lance confitte in terra,

una sospesa orizzontalmente a

queste ultime: lo sconfitto,

nudo, doveva passarvi sotto,

inchinandosi, in presenza

dell'esercito nemico.

Lo

storico Tito Livio riferisce

che ritornati a Roma, Tito

Veturio e Spurio Postumio

riferirono in Senato, che

avrebbe deciso di rifiutare le

condizione di resa, destituto

i due consoli e nominato al

loro posto il patrizio Lucio

Papirio Cursore ed il plebeo

Quinto Publilo Filone. Gli

storici moderni sono d'accordo

nel ritenere che il Senato, al

contrario, si attenne ai

termini della resa - fra

l'altro, la consegna delle

colonie di Fregellae e Cales -

fino al 316 a.C..

Alla

ripresa delle ostilità

seguirono anni di dura guerra

con i sanniti che riuscirono

ad espandersi non solo in

Campania ma anche nel Lazio.

Qui infatti potevano contare

sull'alleanza della Lega

Ernica, o almeno sulla parte

di essa che si era ribellata a

Roma. Nel 306 a.C. la lega

capitolò ed Anagni(vera guida

della rivolta) venne

assoggettata; diversa sorte

toccò invece ad Alatri e

veroli, rimaste fedeli a Roma.

L'esercito romano, forte di

queste vittorie, si riebbe e

riuscì ad avere la meglio nel

304 a.C.. con la vittoria a

Boviano che consentì loro di

fondare diverse colonie anche

nel sud della Campania ed

addirittura una a Luceria oggi

Lucera nell'attuale Puglia

quasi a voler accerchiare i

loro indomiti nemici.

Roma

tra la seconda e la terza

guerra sannitica - Le

guerre sannitiche

determinarono un forte

incremento del fenomeno

dell'inurbazione; i cittadini

romani infatti restarono

mobilitati per lunghi anni,

ritrovando spesso al loro

ritorno i loro campi

impoveriti dal lungo abbandono

o addirittura devastati dalla

guerra. A molti non rimaneva

altra scelta che vendere il

campo, fortemente deprezzato,

a qualche latifondista e

partire per Roma in cerca di

opportunità, o di un Patrono

che accettasse di riceverlo

come Cliens (Cliente).

Cominciò così la formazione

di una massa di cittadini che

non aveva alcun mezzo di

sussistenza ma che poteva

servire per ottenere risultati

politici; inoltre la

popolazione residente aumentò

di molto rendendo necessarie

importanti opere pubbliche la

cui portata esemplifica la

potenza raggiunta dallo stato

romano. Nel 312 a.C. il

censore Appius Claudius Caecus

ordinò la costruzione di:

-

un acquedotto, aqua Appia,

per dissetare la città di

Roma raccogliendo acqua da

molto lontano. Da questo si

deduce che l'aumento della

popolazione cittadina aveva

reso insufficienti le sorgenti

locali. (la successiva

costruzione nel 272 a.C. dell'Anio

Vetus, un ulteriore

acquedotto ordinato dal

censore Manius Curius

Dentatus, conferma la crescita

della popolazione urbana

durante tutto il periodo di

espansionismo romano in

Italia).

-

una lunga strada che da Roma

portava Capua in Campania che

poi sarebbe stata battezzata

via Appia. Il suo scopo

originale era di velocizzare

lo spostamento delle truppe

verso quei turbolenti

territori e lascia intendere

che i romani si attendevano

una lunga guerra per

sottometterli.

Sempre

a partire dal 312, inoltre, i

romani si impegnarono contro

altre città e confederazioni,

il che dimostra la capacità

di mobilitazione raggiunta:

-

nel 311 avanzarono su per la

Valle tiberina contro le città

etrusche di Perusia, Cortona

ed Arretium, tre anni dopo

avrebbero affrontato anche

Volsinii. Questi conflitti si

conclusero con la firma di

armistizi della durata da uno

a cinquanta anni.

-

nel 299 fondarono una colonia

a Narnia, sull'alto corso del

Tevere ad 80 km da Roma.

-

tra il 306 ed il 304 a.C

sconfissero gli Ernici e gli

Equi che abitavano le colline

a sudest di Roma. Si racconta

che queste campagne di

conquista furono molto aspre e

terminarono con la distruzione

di parecchie città collinari

degli Aequi ed il massacro

delle popolazioni.

-

tra il 304 ed il 302 a.C.

altre popolazioni vicine come

i Marsi, i Paeligni, i

Marrucini, i Frentani ed i

Vestini preferirono

sottomettersi a Roma

Oltre

a ciò furono fondate numerose

colonie.

Terza

guerra sannitica (298-290

a.C.)

- Questa

volta sembra che le ostilità

siano cominciate a seguito

delle attività romane in

Lucania che indusse sanniti,

etruschi ed umbri a

coalizzarsi per contrastarla

verso la fine del 297 a.C.. A

loro si unirono anche i galli

Senoni autori del sacco di

Roma nel 390 a.C. e che poi si

erano stanziati nel territorio

poi denominato dai romani ager

Gallicus compreso tra i fiumi

Uso (Rimini) e l’Esino.

La

resa dei conti ci fu con la

Battaglia di Sentino nella

pianura umbra nel 295 a.C.

dove i romani vennero

inizialmente sorpresi dai

Galli che si gettarono nella

mischia con carri trainati da

cavalli carichi di arcieri che

scagliavano frecce. Il

fracasso dei carri spaventò i

cavalli romani, i quali

batterono in ritirata. il

Console plebeo Publio Decio

Mure, figlio del tribuno

militare Decio Mure che aveva

combattuto nella Prima guerra

Sannitica compì il rito della

devotio consacrandosi a

Marte ed agli Dei Inferi,

scagliandosi contro i carri e

perdendo la vita nella

mischia. Il gesto eroico e

ancor più la morte del

console, che indicava

l'accettazione del sacrificio

da parte degli Dei, rianimò

le schiere romane che

riportarono alla fine una

completa vittoria. Il vero

eroe di Sentinum fu però

probabilmente l'altro Console,

Quinto Fabio Massimo Rulliano.

È degno di nota che il gesto

di Decio Mure, per un fenomeno

di duplicazione, venne più

tardi attribuito anche al

padre e al figlio del Console

morto a Sentinum.

Dopo

questa battaglia il sistema di

alleanze tra i sanniti e gli

altri italici andava in

frantumi, costringendo gli

sconfitti alla difensiva; I

sanniti rinforzarono le loro

piazzeforti, rinserrarono i

ranghi, forse crearono una

speciale task force

specializzata in attacchi a

largo raggio, veloce e

micidiale, la legio

linteata che divenne

l'unità d'elite

sannita. I romani si

dedicarono all'annientamento

delle popolazioni minori

cercando, non sempre

riuscendovi, anzi rischiando

talvolta gravi sconfitte, di

evitare che i Sanniti

spezzassero il cerchio delle

guarnigioni romane.

Nel

293 i consoli Papirio Cursore

e Spurio Carvilio Massimo

condussero i loro eserciti, su

rotte parallele, partendo

dalla media valle del Liri

mantenendosi a circa 30 km di

distanza e tenendosi in

contatto tramite messaggeri:

Papirio Cursore dalla Campania

settentrionale puntò su

Aquilonia mentre Spurio

Carvilio Massimo si dirigeva

su Cominium. Il piano

era di attaccare

contemporaneamente e con la

massima durezza; questa doveva

essere una guerra di

sterminio, la "soluzione

finale" del problema dei

Sanniti. I combattimenti

furono durissimi e costarono

oltre 50.000 morti, ma a sera

i comandanti romani entravano

vittoriosi nelle rovine delle

due fortezze; da Aquilonia,

dove aveva combattuto la Legio

Linteata alcuni superstiti si

rifugiarono a Bovianum

da dove riorganizzatisi

condussero una resistenza

disperata che durò fino al

290, con l'ultima, durissima

campagna condotta dai consoli

Manio Curio Dentato e P.

Cornelio Rufino. L'anno

precedente i consoli Fabio

Gurgite e Postumio Megello

avevano conquistato la

roccaforte di Venusia, ora

Venosa, in cui subito fu

dedotta una grande colonia.

I

patti della Resa non sono

noti: Livi dice solo che

"il trattato fu

rinnovato" ma sicuramente

non possiamo aspettarci che ai

Sanniti fossero lasciate le

favorevoli condizioni

dell'ultimo trattato; essi però,

sia pure ridotti di numero, in

un territorio rimpicciolito e

stretto da ogni parte da

colonie romane, probabilmente

conservavano una certa

indipendenza e la libertà di

erigersi in lega di

Popolazioni. I

patti della Resa non sono

noti: Livi dice solo che

"il trattato fu

rinnovato" ma sicuramente

non possiamo aspettarci che ai

Sanniti fossero lasciate le

favorevoli condizioni

dell'ultimo trattato; essi però,

sia pure ridotti di numero, in

un territorio rimpicciolito e

stretto da ogni parte da

colonie romane, probabilmente

conservavano una certa

indipendenza e la libertà di

erigersi in lega di

Popolazioni.

Con

la vittoria sui sanniti i

Romani conquistarono una

posizione egemonica in tutto

il centro sud, imponevano alle

altre, ancora forti

popolazioni italiche, le loro

decisioni in politica estera,

le riducevano a fornire

contingenti di truppe e a

finanziare campagne militari;

Roma forgiava lo strumento che

avrebbe vibrato contro

Cartagine.

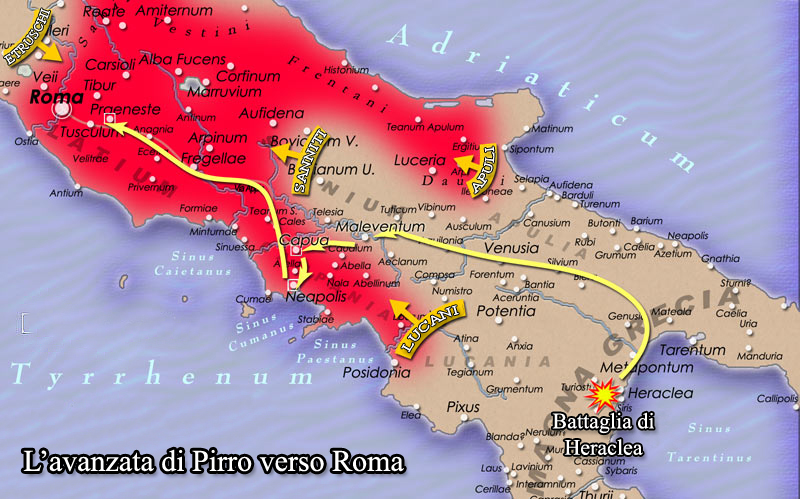

Roma

e la Magna Grecia fino a Pirro

(280-272 a.C.)

- Le Guerre

pirriche furono un

conflitto che vide tra il 280

a.C. ed il 275 a.C.

la Repubblica

romana affrontare l'esercito

del re epirota, Pirro,

a capo di una coalizione

greco-italica. Ebbero luogo

nell'Italia meridionale e

coinvolsero anche le

popolazioni italiche del

posto. Generata dalla reazione

di Taranto, città della Magna

Grecia, all'espansionismo

romano, la guerra coinvolse

presto anche la Sicilia greca

e Cartagine. Dopo alterne

vicende, i Romani riuscirono

alla fine a battere Pirro,

costretto a lasciare

definitivamente l'Italia;

l'esito fu l'egemonia romana

sull'intera Magna Grecia.

Dopo

il superamento del pericolo

costituito dalla presenza

delle popolazioni galliche a

Nord, temporaneamente respinte

grazie alla battaglia

dell'Aniene, le

vittorie su Volsci ed Equi e

gli accordi stipulati con Etruschi e Latini,

Roma poté avviare, nella

seconda metà del IV

secolo a.C., un intenso

processo di espansione verso

il Meridione della penisola

italica.

La

vittoria romana nelle tre guerre

sannitiche (343-341; 326-304; 298-290

a.C.) e nella guerra

latina (340

a.C.-338

a.C.) assicurò dunque

all'Urbe il controllo di buona

parte dell'Italia

centro-meridionale; le

strategie politiche e militari

attuate da Roma - quali la

fondazione di colonie di diritto

latino, la deduzione di

colonie romane e

la costruzione della via

Appia -

testimoniano la potenza di

tale spinta espansionistica

verso Sud. L'interesse

per il dominio territoriale

non era infatti una semplice

prerogativa di alcune famiglie

aristocratiche, tra cui la gens

Claudia, ma investiva

tutta la scena politica

romana, e a esso aderiva

l'intero senato assieme alla plebe. A

sollecitare l'avanzata verso

Sud erano infatti interessi di

tipo economico e culturale; a

frenarla contribuiva invece la

presenza di una civiltà,

quella della Magna

Grecia, ad alto livello

di organizzazione,

militarmente, politicamente e

culturalmente capace di

resistere all'espansione

romana.

La

strategia romana si basava

dunque sulla capacità di

rompere i legami di solidarietà

tra popoli diversi o tra città,

in modo tale da indebolire le

capacità di resistenza dei

nemici: a tale fine puntavano

le deduzioni coloniarie in

terra straniera (Luceria nel

315 o 314; Venusia nel 291

a.C.) e

l'avanzamento verso Sud della

via Appia. A tali

processi, che non erano

direttamente rivolti verso i

centri della Magna Grecia,

aveva contribuito in

particolare l'opera di Appio

Claudio Cieco, che,

caratterizzato da una forte

sensibilità verso la società

greca, fu tra i primi ad

intendere la fusione tra di

essa e il mondo romano come

un'occasione di profondo

arricchimento per l'Urbe. Egli

si era reso, in particolare,

interprete delle esigenze

della plebe urbana,

interessata a intessere

rapporti commerciali con i

mercanti greci e oschi.

Durante

e subito dopo le Guerre

sannitiche, Roma mantenne un

atteggiamento ambiguo nei

confronti dei popoli

italici più

meridionali, i Lucani,

che ora appoggiò ora osteggiò

secondo le convenienze del

momento. Intorno al 303

a.C. siglò un

trattato con i Lucani,

incoraggiandone le aspirazioni

contro Taranto, salvo

accordarsi anche con la stessa

città greca e sostenerne

indirettamente la lotta contro

gli Italici. Il doppio gioco

era motivato dalla volontà di

includere comunque i Lucani

nella propria rete

diplomatica, in quel momento

tutta tesa a piegare i Sanniti,

ma senza che veri interessi

comuni propiziassero legami più

forti. Rispetto

all'ordinamento che Roma stava

dando alla Penisola, l'assetto

dei territori occupati dai

Lucani rimase in uno stato

fluido, basato su semplici

alleanze, fino alle guerre

puniche.

Non

è possibile determinare con

precisione quali fossero i

rapporti commerciali che

univano Roma con i centri

della Magna Grecia, ma risulta

probabile una certa

compartecipazione di interessi

commerciali tra l'Urbe e le

città greche della Campania,

testimoniata dall'emissione, a

partire dal 320

a.C., di monete

romano-campane. Non è

tuttavia chiaro se tali intese

commerciali siano state il

fattore o il prodotto delle

guerre sannitiche e

dell'espansione romana verso

Meridione, e non è dunque

possibile determinare quale

sia stato l'effettivo peso dei negotiatores nella

politica espansionistica,

almeno fino alla seconda metà

del III

secolo a.C. A

determinare la necessità di

un'espansione territoriale

verso Sud erano, però, anche

le esigenze della plebe

rurale, che richiedeva nuove

terre coltivabili che

l'espansione nell'Italia

centrale e settentrionale non

era bastata a procurare.

Lo

sviluppo economico che

interessò l'Urbe tra IV e III

secolo a.C. portò, comunque,

ad un progressivo

avvicinamento di Roma all'area

magnogreca, ed ebbe, dunque,

anche pesanti ripercussioni

sugli aspetti istituzionali,

culturali e sociali della vita

nell'Urbe. Il contesto

culturale romano fu fortemente

influenzato dalla penetrazione

della filosofia

pitagorica, presto

accettata dalle élite

aristocratiche, e dal contatto

con la storiografia

greca, che modificò

profondamente la produzione

storiografica romana. Lo

sviluppo economico che

interessò l'Urbe tra IV e III

secolo a.C. portò, comunque,

ad un progressivo

avvicinamento di Roma all'area

magnogreca, ed ebbe, dunque,

anche pesanti ripercussioni

sugli aspetti istituzionali,

culturali e sociali della vita

nell'Urbe. Il contesto

culturale romano fu fortemente

influenzato dalla penetrazione

della filosofia

pitagorica, presto

accettata dalle élite

aristocratiche, e dal contatto

con la storiografia

greca, che modificò

profondamente la produzione

storiografica romana.

Contemporaneamente,

lo sviluppo economico favorì

l'elevazione politica e

sociale di una parte della

classe plebea e portò alla

scomparsa o all'attenuazione

delle antiche forme di

subordinazione sociale, come

la schiavitù per debiti, garantendo

dunque una maggiore mobilità

sociale che causò la nascita

del proletariato urbano: essa

comportò a sua volta un forte

aumento della popolazione di

Roma, favorì la costruzione

di nuove strutture nella città

e modificò profondamente gli

equilibri sociali.

Al

periodo tra il IV secolo e il

III secolo a.C. risalgono

infine alcuni mutamenti nelle

istituzioni militari: al

tradizionale schieramento

oplitico-falangitico basato

sulla centuria,

si sostituì l'ordinamento manipolare,

che rendeva più agile e

articolato l'impiego tattico

della legione

romana.

Contemporaneamente,

alla suddivisione delle

milizie secondo la classe di

appartenenza, prevista dall'ordinamento

serviano, si sostituì

quella secondo il criterio

dell'anzianità, e la

base del reclutamento fu

allargata, per la prima volta

tra il 281 e

il 280

a.C., anche ai

proletari.

A

partire dalla seconda metà

del IV

secolo a.C., le città

della Magna

Grecia cominciarono

lentamente a tramontare sotto

i continui attacchi delle popolazioni

sabelliche di Bruzi e Lucani.

Le

città più meridionali, tra

cui Taranto era

la più importante grazie al

commercio con le popolazioni

dell'entroterra e la Grecia

stessa,

furono più volte costrette a

chiedere soccorso a

condottieri provenienti dalla

madrepatria greca, come Archidamo

III di Sparta negli

anni 342-338

a.C. o Alessandro

il Molosso negli

anni 335-330

a.C., per difendersi

dagli attacchi dalle

popolazioni italiche che,

con la nuova federazione dei Lucani,

alla fine del V

secolo a.C. si

erano espanse fino alle coste

del Mar

Ionio. Nel corso

di queste guerre i Tarantini,

nel tentativo di far valere i

propri diritti sull'Apulia,

stipularono un trattato con

Roma, di consueto collocato

nell'anno 303

a.C. ma forse

risalente già al 325

a.C., secondo il

quale alle navi romane non era

concesso di superare ad

Oriente il promontorio

Lacinio (oggi capo

Colonna, presso Crotone).

La successiva alleanza di Roma

con Napoli nel 327

a.C. e la

fondazione della colonia

romana di Luceria nel 314

a.C. preoccuparano

non poco i Tarantini che

temevano di dover rinunciare

alle loro ambizioni di

conquista sui territori

dell'Apulia settentrionale a

causa dell'avanzata romana.

Nuovi

attacchi da parte dei Lucani costrinsero,

ancora una volta, i Tarantini

a chiedere aiuto ai mercenari

della madrepatria: fu

ingaggiato questa volta un

certo Cleonimo di Sparta (303-302

a.C.), che fu, però,

sconfitto dalle popolazioni

italiche, forse sobillate

dagli stessi Romani. Il

successivo intervento di un

altro paladino della grecità, Agatocle

di Siracusa, portò di

nuovo l'ordine nella regione

con la sconfitta dei Bruzi (298-295

a.C.), ma la fiducia

dei Greci delle piccole città

dell'Italia meridionale in

Taranto e Siracusa iniziò a

svanire a vantaggio di Roma,

che nel contempo si era

alleata con i Lucani ed era

risultata vittoriosa a

settentrione su Sanniti,

Etruschi e Celti.

Morto

Agatocle di Siracusa nel 289

a.C., i Lucani, un

tempo alleati di Roma, si

ribellarono insieme ai Bruzi

ed iniziarono ad avanzare nel

territorio di Thurii devastandolo;

gli abitanti della città,

consci della propria debolezza

inviarono due ambasciate a

Roma per chiedere aiuto, la

prima nel 285

a.C. e poi nel 282

a.C..

Solo

in questa seconda circostanza

Roma inviò il console Gaio

Fabricio Luscino il

quale, posta una guarnigione a

Thurii, avanzò contro i

Lucani sconfiggendo il loro

principe Stenio

Stallio, come riportano

i Fasti

triumphales. A seguito

di questo successo, le città

di Reggio, Locri e Crotone chiesero

di essere poste sotto la

protezione di Roma la quale

inviò una guarnigione di

4.000 uomini a presidio di

Reggio: Roma si proiettava,

ormai, verso il Meridione

d'Italia.

CASUS

BELLI - L'aiuto

accordato da Roma a Thurii fu

visto dai Tarantini come un

atto compiuto in violazione

dell'accordo che le due città

avevano firmato diversi anni

prima: sebbene le operazioni

militari romane fossero state

compiute per via di terra,

Thurii gravitava pur sempre

sul golfo di Taranto, a nord

della linea di demarcazione

stabilita presso il capo

Lacinio; Taranto temeva dunque

che il suo ruolo di patronato

nei confronti delle altre città

italiche venisse meno.

Roma,

tuttavia, in aperta violazione

degli accordi, forse per la

forte pressione esercitata dai negotiatores o

forse perché gli accordi

stessi erano ritenuti

decaduti, nell'autunno

del 282

a.C. inviò una

piccola flotta duumvirale composta

da dieci imbarcazioni da

osservazione nel golfo di

Taranto che provocò i

tarantini; le navi,

guidate dall'ammiraglio Lucio

Valerio Flacco o

dall'ex console Publio

Cornelio Dolabella, erano

dirette a Thurii o verso

la stessa Taranto, con

intenzioni amichevoli. I

Tarantini, che stavano

celebrando in un teatro

affacciato sul mare delle

feste in onore del dio Dioniso,

in preda all'ebbrezza, scorte

le navi romane, credettero che

esse stessero avanzando contro

di loro e le attaccarono: ne

affondarono quattro e una fu

catturata, mentre cinque

riuscirono a fuggire; tra

i Romani catturati, alcuni

furono imprigionati, altri

mandati a morte.

Dopo

l'attacco alla flotta romana,

i Tarantini, resisi conto che

la loro reazione alla

provocazione romana avrebbe

potuto condurre alla guerra e

convinti dell'atteggiamento

ostile di Roma, marciarono

contro Thurii, che fu presa e

saccheggiata; la guarnigione

che i Romani avevano posto a

tutela della città ne fu

scacciata assieme agli

esponenti dell'aristocrazia

locale.

Gli avvenimenti subito

successivi all'attacco

tarantino testimoniano la

cautela e l'accortezza del

gruppo dirigente romano, che,

pur senza sottovalutare la

situazione, preferì

tentare un'azione diplomatica

piuttosto che muovere subito

guerra a Taranto: da

Roma, non appena si ebbe

notizia di quanto era

accaduto, si decise

infatti di inviare a Taranto

un'ambasceria guidata da

Postumio, per chiedere la

liberazione di coloro che

erano stati fatti prigionieri,

il rimpatrio dei cittadini

aristocratici espulsi da

Thurii, la restituzione dei

beni a loro depredati e la

consegna di coloro che erano

responsabili dell'attacco alle

navi romane: dal rispetto

di tali condizioni sarebbe

dipeso il futuro svolgimento

delle relazioni tra le due

potenze.

I

diplomatici romani, giunti a

Taranto, furono ricevuti non

senza riserve nel teatro

da cui i Tarantini avevano

scorto le navi attraversare il

golfo; il discorso di

Postumio, tuttavia, fu

ascoltato con scarso interesse

da parte dell'uditorio, più

attento alla correttezza della lingua

greca parlata

dall'ambasciatore romano che

alla sostanza del messaggio. I

diplomatici romani, giunti a

Taranto, furono ricevuti non

senza riserve nel teatro

da cui i Tarantini avevano

scorto le navi attraversare il

golfo; il discorso di

Postumio, tuttavia, fu

ascoltato con scarso interesse

da parte dell'uditorio, più

attento alla correttezza della lingua

greca parlata

dall'ambasciatore romano che

alla sostanza del messaggio.

Vittime di risate di scherno

da parte dei Tarantini, che si

prendevano gioco dell'eloquio

scorretto e delle loro toghe

dalle fasce purpuree, gli

ambasciatori furono condotti

fuori dal teatro; nel momento

in cui ne stavano uscendo,

tuttavia, un uomo chiamato

Filonide, in preda

all'ubriachezza, si

sollevò la veste e orinò

sulla toga degli ambasciatori

con l'intento di oltraggiarli.

A

tale atto, che ledeva il

diritto all'inviolabilità

degli ambasciatori, Postumio

reagì tentando di suscitare

lo sdegno della folla dei

Tarantini verso il

concittadino; tuttavia,

accortosi che tutti coloro che

erano presenti nel teatro

sembravano aver apprezzato

l'atto di Filonide, li

apostrofò, secondo Appiano

di Alessandria,

promettendo loro che avrebbero

pulito con il sangue la toga

sporcata da Filonide, o

dicendo, secondo la

testimonianza di Dionigi

di Alicarnasso,

"Ridete finché potete,

Tarantini, ridete! In futuro

dovrete a lungo versare

lacrime!". Detto ciò, gli

ambasciatori lasciarono dunque

la città di Taranto per

rientrare in Roma, dove

Postumio mostrò ai

concittadini la toga sporcata

da Filonide.

Gli

ambasciatori giunsero a Roma,

senza portare risposte, nel 281

a.C., nei giorni in cui

i nuovi consoli, Lucio

Emilio Barbula e Quinto Marcio

Filippo, entravano in

carica; Postumio riferì

l'esito della sua ambasceria e

l'offesa che aveva subito: i

consoli, dunque, convocarono

il senato, che si riunì per

più giorni dall'alba fino al

tramonto, per decidere sul da

farsi. Un certo numero di

senatori riteneva poco

prudente intraprendere una

spedizione militare contro

Taranto quando le ribellioni

dei popoli italici non erano

ancora state del tutto sedate,

ma la maggior parte preferì

che la decisione di dichiarare

guerra a Taranto venisse messa

subito ai voti: risultarono

essere in maggioranza coloro

che volevano che Roma si

impegnasse all'istante in

un'azione militare, e la

popolazione ratificò la

decisione senatoria. Lo

storico Marcel

Le Glay pone

l'accento sulle pressioni di

una parte dei politici romani

e delle grandi famiglie, tra

cui la gens Fabia,

per l'espansione territoriale

di Roma verso il sud

Italia.

Lucio

Emilio Barbula fu dunque

costretto a sospendere

temporaneamente la campagna

che aveva intrapreso contro i

Sanniti e fu incaricato dal

popolo di riproporre a

Taranto, per salvare la pace,

le stesse condizioni proposte

da Postumio. I Tarantini,

impauriti dall'arrivo

dell'esercito consolare

romano, si divisero tra

coloro che sarebbero stati

intenzionati ad accettare le

condizioni di pace offerte dai

Romani e coloro che avrebbero

invece voluto dare inizio alle

ostilità.

Barbula

cominciò a devastare le

campagne circostanti la città, tanto

che i Tarantini, consci di non

poter affrontare a lungo l'assedio romano,

cercarono nuovi aiuti questa

volta in Epiro,

richiedendo l'intervento del

re Pirro. Quest'ultimo,

che aveva avuto un'educazione

militare dall'allora sovrano

di Macedonia, Demetrio

I Poliorcete(aveva tra

l'altro combattuto, assai

giovane, nella battaglia

di Ipso), accolta la

richiesta di aiuto dei

Tarantini, desideroso di

ampliare il proprio regno ed

incorporare nella propria

sfera d'influenza la Magna

Grecia, compresa la Sicilia (contesa

dai Cartaginesi e

dalla città greca di Siracusa)

fondando uno stato nell'Italia

meridionale, inviò Cinea per

comunicare la sua decisione,

poco prima che Taranto

capitolasse. Pirro non poteva

respingere la richiesta di

aiuto fatta da Taranto poiché

quest'ultima aveva dato un

contributo importante per la

conquista di Corfù e

per la riconquista della Macedonia,

persa nel 285

a.C.

Scullard

scrive che se Pirro non avesse

aderito alla richiesta dei

Tarantini, il dissidio tra

Taranto e Roma si sarebbe

risolto facilmente e

velocemente. E invece fu

la guerra.

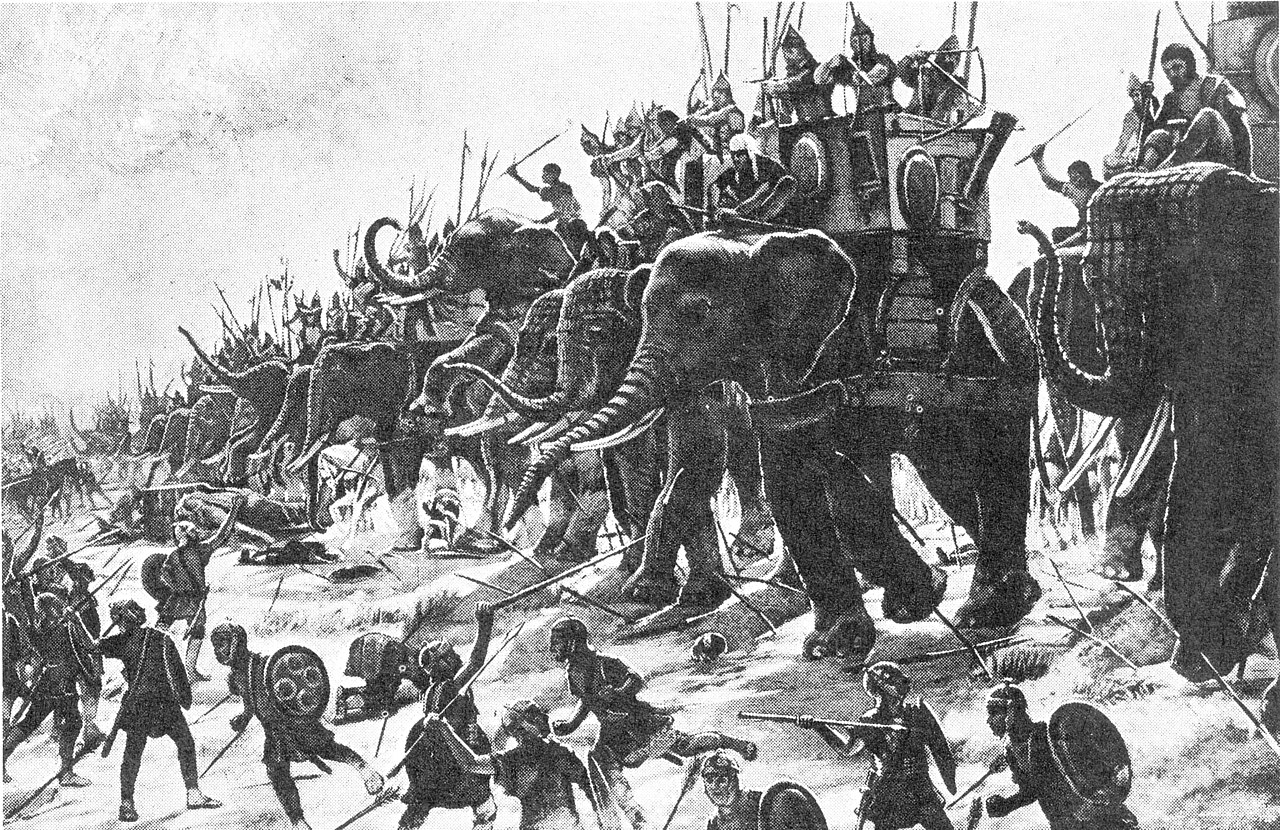

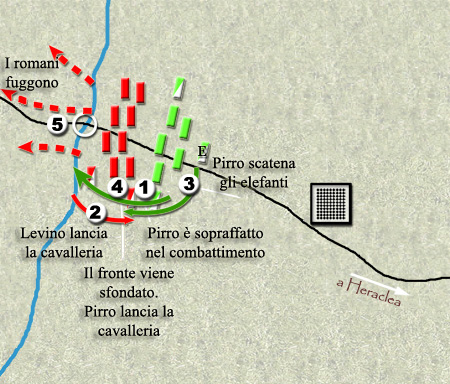

FORZE

IN CAMPO - Considerando

i rinforzi che Pirro ottenne,

egli si pose a capo di un

esercito di 31500 soldati e 22 elefanti.

3.000 uomini furono lasciati a

presidio di Taranto, quindi le

unità effettive che si

scontrarono coi Romani nella battaglia

di Eraclea, stando a Plutarco,

furono 28.500 uomini e 22

elefanti. FORZE

IN CAMPO - Considerando

i rinforzi che Pirro ottenne,

egli si pose a capo di un

esercito di 31500 soldati e 22 elefanti.

3.000 uomini furono lasciati a

presidio di Taranto, quindi le

unità effettive che si

scontrarono coi Romani nella battaglia

di Eraclea, stando a Plutarco,

furono 28.500 uomini e 22

elefanti.

Il

re epirota sbarcò in Italia nel 280

a.C. con circa 25.500

uomini e 20 elefanti.

Tra

i rinforzi inviati dall'Epiro

al servizio di Pirro, secondo

Plutarco ci furono 3.000

uomini erano giunti al comando

di Cinea in aiuto a Taranto.

In

totale le truppe al seguito di

Pirro, giunte dall'Epiro,

furono 28.500 uomini e 20

elefanti.

Sappiamo

che gli Italioti (ovvero

i Greci della Magna