|

Dalla

monarchia alla repubblica

DOPO

ROMOLO SUL TRONO DI ROMA SI

SUCCEDONO SEI RE

Secondo

la tradizione, alla morte di

Romolo si sarebbero succeduti

tre re, alternativamente di

stirpe sabina e romana

(latina), le cui figure e

opere rimangono avvolte nella

leggenda: Numa Pompilio,

Tullio Ostilio, Anco Marzio.

La

tradizione assegnò loro una

serie di iniziative, tra cui

imprese militari contro altre

città sia latine sia etrusche

(Anco Marzio avrebbe portato

Roma ad affacciarsi

direttamente sul mare,

fondando Ostia alla foce del

Tevere), ampliamenti della

città e alcune iniziative

"di carattere religioso

(Numa Pompilio avrebbe posto

le basi per un ordinamento

religioso comune alle varie

genti).

Alla

fine del VII secolo a.C., gli

Etruschi, che allora si

stavano espandendo verso la

Campania, posero sotto il

proprio controllo questo

centro, così importante per

le comunicazioni con le zone

da poco conquistate. Perciò,

nel VI secolo troviamo Roma

sottoposta all’influenza

etrusca non solo dal punto di

vista commerciale ma anche da

quello politico. Gli Etruschi,

infatti, misero a capo della

città re della loro stessa

stirpe: Tarquinio Prisco,

Servio Tullio, Tarquinio il

Superbo.

La

monarchia etrusca diede un

vigoroso impulso alle opere

pubbliche e

all’organizzazione politica

della città: secondo la

tradizione, Tarquinio Prisco

fece prosciugare le paludi

nella valletta tra il Palatino

e il Capitolino, ove sorse il

foro, area degli scambi

commerciali

della

città; Servio Tullio fece

costruire le mura della città

ed emanò ordinamenti civili e

militari.

La

leggenda racconta, invece, che

Tarquinio il Superbo perse il

favore della popolazione a

causa del suo governo crudele

ed autoritario: nel 509 a.C.

egli fu quindi cacciato dalla

ccittà e venne sostituito da

un governo aristocratico. In

realtà il passaggio che portò

alla costituzione di un

diverso regime politico fu

lento e graduale: il re,

divenuto insufficiente per

governare una città in

continuo sviluppo,

probabilmente delegò ad altri

collaboratori, membri del

Senato, alcune delle sue

funzioni, fino a essere

scalzato dall’aristocrazia.

NEL

PERIODO REGIO SOLO I PATRIZI

PARTECIPANO ALLA VITA POLITICA

DI ROMA

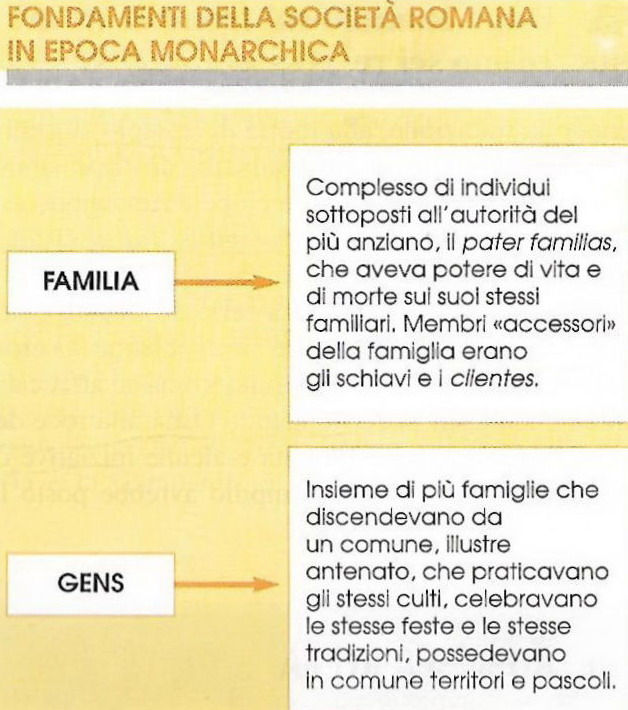

L’antica

monarchia romana non era

assoluta: infatti il re (rex,

cioè colui che regge,

governa) amministrava la

giustizia, era a capo

dell’esercito e svolgeva i

compiti di sommo sacerdote, ma

era eletto e assistito

nell’esercizio del potere

dal Senato (dal latino senex,

«anziano»), un consiglio di

anziani, capi (patres) delle

«genti» (gentes), ossia di

gruppi di famiglie (familiae)

riunite da un comune antenato

illustre (eroe o divinità),

che si erano imposte

nell’economia locale (allora

basata prevalentemente

sull’agricoltura e sulla

pastorizia).

Erano

dunque chiamati "patrizi"

tutti coloro che discendevano

dai patres: essi partecipavano

alla vita politica attraverso

i comizi curiati,

assemblee generali che

venivano consultate dal re e

dal Senato per le questioni più

importanti. I comizi curiati

comprendevano tutti i membri

delle gentes, atti alle armi,

divisi in 30 curie, ossia 10

curie per ciascuna delle tre

tribù in cui, secondo quanto

tramandato dalla tradizione,

Romolo aveva suddiviso

l’originario popolo romano.

Anche l’esercito era formato

sulla base delle curie,

ciascuna delle quali forniva

100 fanti e 10 cavalieri.

II

resto della popolazione era

costituito dai plebèi

i quali, sebbene liberi, erano

esclusi dalla partecipazione

al governo dello Stato. Essi

disponevano di minuscoli

poderi o praticavano

l’artigianato, il commercio

o, ancora, erano lavoratori a

giornata. Esclusi

dall’attività politica

erano anche i clienti

(clientes) stranieri o plebei

in condizioni disagiate che si

mettevano al servizio di

patrizi, ricevendone in cambio

protezione. Gli schiavi,

poco numerosi nei primi

secoli, erano spesso

considerati beni materiali,

piuttosto che persone.

I

CITTADINI ROMANI SONO DIVISI

IN CLASSI, A SECONDA DEL CENSO I

CITTADINI ROMANI SONO DIVISI

IN CLASSI, A SECONDA DEL CENSO

La

riforma che pose fine al

privilegio politico delle

famiglie gentilizie fu quella

che divise i cittadini in

classi, a seconda della

ricchezza. La tradizione

attribuiva questa riforma a

Servio Tullio, che avrebbe

regnato tra il 578 e il 535

a.C.: si creava così un

parallelismo tra la storia

romana e la storia di Atene

che, con Solone, era passata

da un ordinamento

aristocratico a uno

timocratico.

In

realtà gli storici sono

concordi nel datare questa

riforma all'età repubblicana,

al V secolo a.C. o agli inizi

del IV. La popolazione venne

dunque divisa in 5 classi in

base al reddito; ogni classe

fu a sua volta divisa in

centurie, ossia in gruppi di

cento uomini atti alle

armi.

Con

la divisione per censo si

raggiungeva lo scopo di armare

convenientemente l'esercito:

infatti i cittadini - a

seconda del loro reddito -

dovevano procurarsi essi

stessi le armi.

Certo,

il potere rimase nelle mani

dei più ricchi, che più

contavano nell'armare

l'esercito, ma questa riforma

permise a tutti i cittadini

maschi in grado di armarsi di

partecipare alle assemblee

della città, che presero il

nome di "comizi

centuriati". Essi

deliberavano sulla pace e

sulla guerra ed eleggevano i

magistrati (che a lungo furono

scelti all'interno della prima

classe), cui era affidato il

governo della città.

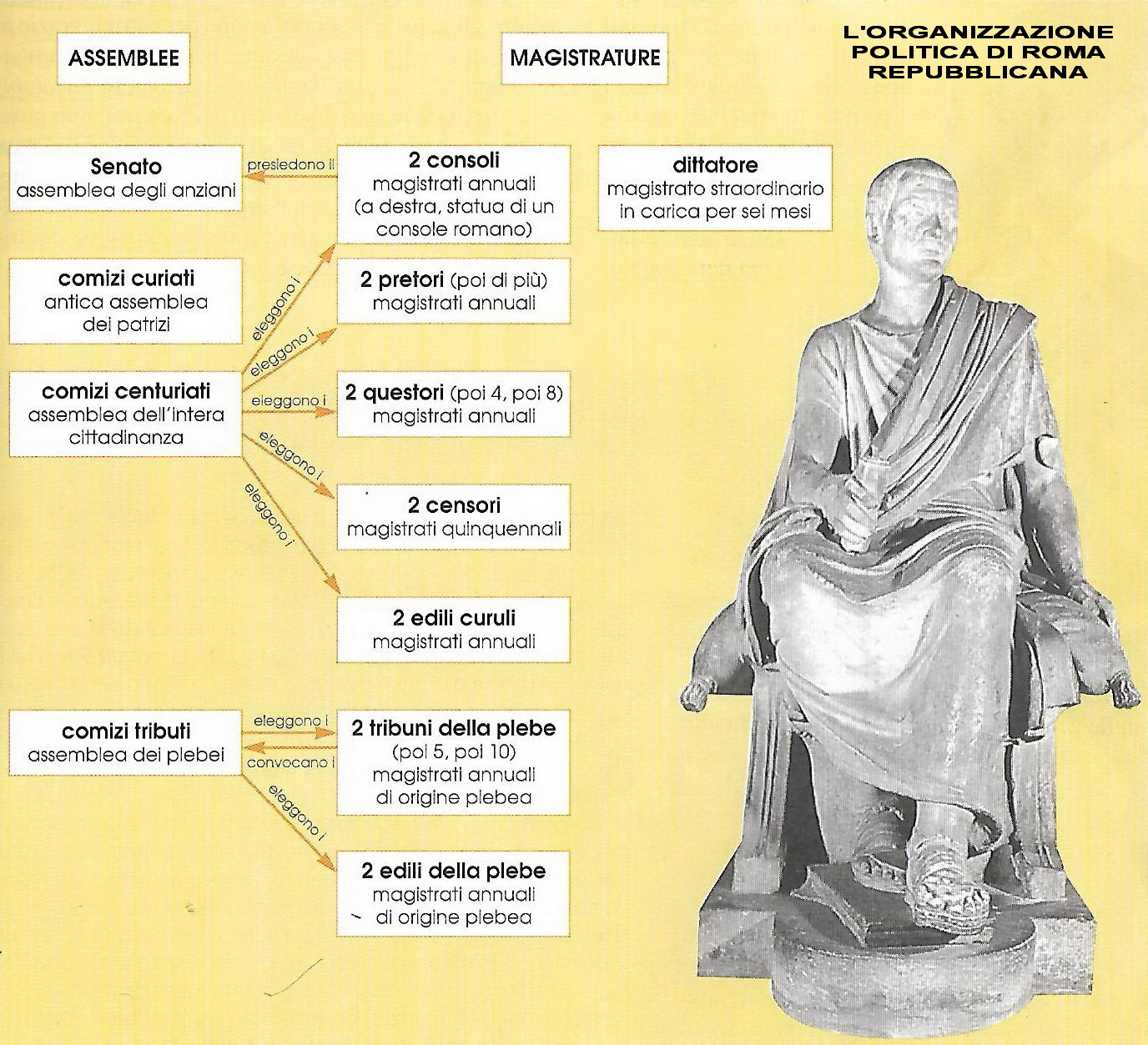

NELLA

ROMA REPUBBLICANA IL POTERE É

AFFIDATO A PIÚ MAGISTRATI

Nel

corso del V secolo a.C. si

vennero progressivamente

delineando le caratteristiche

del nuovo ordinamento

repubblicano. I romani

chiamarono lo Stato "res

publica", che significa

"cosa pubblica",

appartenente cioè a tutti i

cittadini e non a uno solo o a

una minoranza di potenti: a

poco a poco il potere venne

quindi diviso tra diversi

magistrati, appartenenti

però, inizialmente, solo alla

classe dei patrizi.

Il

potere fu affidato non più a

un

re ma a due consoli, eletti

annualmente: a loro furono

affidati il

comando dell'esercito

e l'amministrazione della

giustizia; i consoli inoltre

presiedevano le riunioni del

Senato, l'assemblea patrizia,

cui spettavano le più

importanti decisioni

politiche, economiche e

militari.

In

caso di gravissimo pericolo

per lo Stato, veniva eletto

per sei mesi un dittatore,

magistrato straordinario con

poteri assoluti: egli poteva,

a suo arbitrio, far dimettere

o tenere ai propri ordini gli

altri magistrati. Al di sotto

dei consoli vi erano i

questori (inizialmente 3, due,

poi quattro, in seguito otto),

anch'essi eletti per un anno e

che avevano il compito di

amministrare le finanze dello

Stato.

I

censori, in numero di due,

erano eletti ogni

cinque

anni e avevano il compito di

redigere il censo, ossìa di

registrare i nomi dei

cittadini e l’ammontare

delle loro ricchezze. Vi erano

infine i pretori, con nomina

annuale; essi esercitavano

funzione di giudice nei

processi.

I

PLEBEI SI RIBELLANO AI

PRIVILEGI POLITICI DEI PATRIZI

Nonostante

partecipassero attivamente

alla difesa di Roma e alla sua

continua espansione, i plebei

erano

esclusi da una reale

partecipazione alla vita

politica. Proprio il servizio

militare li poneva spesso in

difficoltà: infatti, i

patrizi durante le guerre (che

nel corso del V secolo a.C. si

succedettero quasi senza

sosta) lasciavano la cura dei

campi ai propri lavoratori

dipendenti o a schiavi

e alla fine di

ogni guerra si accaparravano i

terreni dei nemici vinti; al

contrario

i plebei,

che già dovevano sostenere

ingenti spese per

l’armamento, erano costretti

a lasciare

incolti i loro terreni, poiché

non avevano dipendenti che li

lavorassero; essi inoltre non

avevano

diritto

di utilizzare le nuove terre

conquistate: a causa di tale

situazione i plebei erano

sempre più poveri e

indebitati.

Esasperati

da queste ingiustizie, nel 494

a.C. i plebei si rifiutarono

di prendere le armi e anzi

abbandonarono

la città, ritirandosi sul

Monte Sacro. Subito si diedero

nuove istituzioni, mostrando

di non riconoscere lo Stato

patrizio e anzi di opporsi a

esso.

Di

fronte a questa

ribellione,

che comportava una notevole

riduzione dell’esercito, i

patrizi si trovarono costretti

ad accettare l’istituzione

dei tribuni della plebe.

Questi magistrati, nominati

dagli stessi plebei, dovevano

difenderli contro gli abusi e

la sopraffazione dei patrizi,

grazie al diritto di veto di

cui godevano. Perché fossero

protetti da ogni attacco, i

tribuni furono dichiarati

inviolabili: non rispondevano

a nessuno dei loro atti, non

potevano essere trascinati in

tribunale e se qualcuno avesse

usato loro violenza lo

aspettava una condanna a

morte.

In

principio i tribuni furono

due, in seguito cinque e alla

fine dieci; è facile capire

come l’istituzione dei

tribuni della plebe

costituisse una vera

rivoluzione.

ALLA

DIVISIONE TRA PATRIZI E PLEBEI

SI SOSTITUISCE QUELLA TRA

RICCHI E POVERI

All’istituzione

dei tribuni della plebe seguì

quella degli edili della

plebe, due magistrati che

avevano il compito di

controllare la manutenzione di

strade, templi, edifici

pubblici, di sorvegliare i

mercati e i prezzi, di

organizzare gli spettacoli

pubblici.

Un

altro obiettivo dei plebei era

ottenere l’uguaglianza

davanti alla legge, sottraendo

il verdetto all’arbitrio dei

tribunali patrizi che si

fondavano sulla consuetudine:

furono allora introdotte, nel

451 a.C., leggi scritte, le

famose «dodici favole».

Verso

la metà del V secolo a.C. fu

creata l’assemblea dei

plebei, i comizi tributi, cui

fu data la facoltà di votare

vere e proprie leggi, i

plebisciti, facoltà che nei

comizi centuriati era di fatto

esclusiva dei patrizi.

Via

via i plebei riuscirono ad

accedere a tutte le cariche

pubbliche: anche il Senato,

roccaforte dei patrizi,

divenne accessibile ai plebei,

in quanto dal III secolo a.C.

vi confluirono tutti i

magistrati usciti di carica. I

plebei che pervenivano alle

maggiori cariche erano

comunque i più ricchi, che

avevano il tempo e i mezzi per

occuparsi della carriera

politica. Abolita dunque

l’antica divisione tra

patrizi e plebei, ne sorse

un’altra: quella tra ricchi

e poveri.

IL

SOLDATO ROMANO IL

SOLDATO ROMANO

Essere

romano - secondo la tradizione

- voleva dire essere

guerriero, o meglio soldato,

cioè non tanto un combattente

avido di imprese individuali,

quanto un cittadino

disciplinato, inserito e

inquadrato in una temibile

struttura bellica,

l’esercito appunto, la cui

potenza derivava dalla

coesione e

dall’organizzazione

interna.

Proprio

per mantenere la disciplina,

il comandante dell'esercito

infliggeva punizioni severe ma

efficaci: ad esempio i soldati

che si erano lasciati

sopraffare e avevano

abbandonato il posto di

combattimento venivano

fustigati e lasciati fuori

dell’accampamento.

Tuttavia

il soldato romano considerava

la partecipazione militare non

solo un dovere, ma anche un

privilegio: privilegio dovuto

alla ricchezza necessaria per

fornirsi di un’adeguata

armatura, privilegio in caso

di vittoria (la spartizione

del bottino), privilegio

onorifico nella misura in cui

l’individuo aveva

l’opportunità di provare il

suo coraggio e la sua

devozione.

Il

soldato era infatti ciecamente

devoto alla causa della patria

e fermamente convinto che Roma

fosse destinata a conquistare

il mondo intero; si

considerava pronto a servire

sotto le armi pressoché per

tutta la durata della sua vita

attiva.

I

VALORI SU CUI SI FONDA LA

SOCIETÀ ROMANA SI RIFLETTONO

NELLA RELIGIONE

Nei

primi secoli della repubblica,

i valori su cui si fondava la

società romana erano il culto

della famiglia e delle

tradizioni degli antenati, la

semplicità nei costumi, il

rispetto per il lavoro

contadino. L’importanza di

questi valori si rifletteva

anche nella vita religiosa.

Ogni

anno, ad esempio, il 21

aprile, giorno leggendario

della fondazione di Roma, vi

era una festa dedicata a Pale,

dea della pastorizia. Con

questa festa si voleva

propiziare fecondità al

gregge, da cui si ricavano il

latte per farne il cacio,

alimento quotidiano dei Romani

(la carne era riservata ai

giorni di festa), e la lana

per tessere abiti semplici.

Un’altra

festa era quella dei

Lupercali, celebrata a Roma il

15 febbraio. La leggenda narra

che ai piedi del Palatino vi

era una grotta, in cui si

rifugiavano i lupi e perciò

detta «Lupercale», dove

Romolo e Remo sarebbero stati

allattati da una lupa. Qui si

riunivano i «Luperci», gli

addetti al rito: essi, dopo

aver sacrificato degli

animali, ne indossavano le

pelli e correvano attorno al

colle.

Il

simbolo degli affetti

familiari era il focolare

domestico presso il quale si

onoravano le immagini degli

antenati - gli iniziatori

della stirpe - detti «Lari»

o «Penati» o «Mani»;

mantenere in vita il loro

ricordo significava conservare

un legame con il proprio

passato e l’unità della

famiglia.

Legata

al culto familiare era Vesta,

dea del focolare, sia di

quello domestico sia di quello

pubblico dello Stato; a lei

era dedicato un tempio nel

Foro, nel quale era custodito

il fuoco perenne, simbolo

della conservazione dello

Stato.

Era

infine venerata

un’antichissima divinità

italica: Giano, il cui nome

derivava da «ninna», che in

latino significa «porta»,

dio della soglia della casa.

Rappresentato di solito con

due volti contrapposti, e

perciò chiamato «bifronte»,

egli presiedeva a tutti gli «inizi»,

sia dei tempi (come l’inizio

dell’anno che da lui prese

nome, ianuarius, «gennaio»)

sia di cose (l’apertura di

una porta, sia della casa sia

della città).

Giano

diventerà, nell’epoca

augustea (fine del I secolo

a.C.), il custode della pace:

le porte del suo tempio

potevano esser chiuse solo in

tempo di pace; le porte aperte

indicavano che Roma era in

guerra.

Pag.

4

Pag.

6

Pag.

6

|