|

Lucrezia

Lucrezia

(in latino Lucretia), figlia

di Spurio Lucrezio Tricipitino

e moglie di Collatino, è un

figura mitica della storia di

Roma legata alla cacciata

dalla città dell'ultimo re

Tarquinio il Superbo. Lucrezia

(in latino Lucretia), figlia

di Spurio Lucrezio Tricipitino

e moglie di Collatino, è un

figura mitica della storia di

Roma legata alla cacciata

dalla città dell'ultimo re

Tarquinio il Superbo.

LA

LEGGENDA -

Secondo la versione di Livio

sulla istituzione della

Repubblica, l'ultimo re di

Roma, Tarquinio il Superbo

aveva un figlio assolutamente

sgradevole, Sesto Tarquinio.

Durante

l'assedio della città di

Ardea, i figli del re assieme

ai nobili, per ingannare il

tempo si divertivano a vedere

ciò che facevano le proprie

mogli durante la loro assenza,

tornando nascostamente a Roma.

Collatino

sapeva che nessuna moglie

poteva battere la sua Lucrezia

in quanto a pacatezza,

laboriosità e fedeltà. Così

portò con se gli altri

nobili, tra cui Sesto

Tarquinio, a vederla, nel

pieno della notte, e poterono

constatare che Lucrezia stava

tranquillamente tessendo la

lana, con le sue ancelle.

Sesto

Tarquinio se ne innamorò, e

tornò a trovarla di nascosto

dal marito, ma fu da lei

respinto. Per niente vinto

Sesto minacciò di ucciderla e

di farvi trovare accanto un

corpo mutilato di uno schiavo:

ciò l'avrebbe incolpata di

adulterio e avrebbe messo in

cattiva luce la sua casata. A

questo punto Lucrezia fu

costretta a cedere alle voglie

del figlio del re, ma appena

poté andò all'accampamento

romano presso Ardea a riferire

il tutto al padre ed al

marito.

Il

marito Collatino, il padre ed

il suo grande amico Lucio

Giunio Bruto decisero di

vendicarla, provocando e

guidando una sommossa popolare

che cacciò via i Tarquini da

Roma e li costrinse a

rifugiarsi in Etruria. Così

nacque la repubblica romana, i

cui primi due consoli furono

proprio Lucio Tarquinio

Collatino e Lucio Giunio Bruto

artefici della rivolta contro

quello che poi divenne l '

ultimo re di Roma.

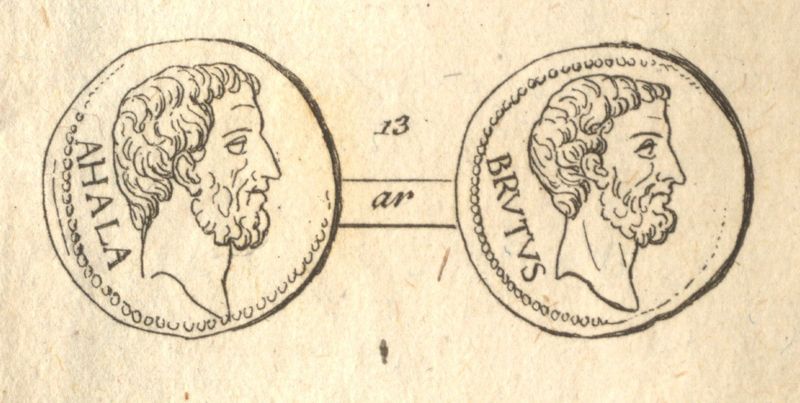

Lucio

Iiunio Bruto

Lucio Iiunio Bruto fu il fondatore della

Repubblica romana e secondo la

tradizione uno dei primi

consoli nel 509 a.C..

Fino ad allora Roma era stata

una monarchia. Bruto guidò la

sommossa che scacciò l'ultimo

re, Tarquinio il Superbo,

poiché il figlio di Tarquinio

aveva violentato una parente

di Bruto, Lucrezia.

Secondo Livio, Bruto aveva

molti motivi di ostilità

contro il re: fra loro era il

fatto che Tarquinio aveva

disposto l'omicidio del

fratello, un potente senatore,

che si era opposto

all'assunzione del trono da

parte di Tarquinio.

Bruto

allora si infiltrò nella

famiglia di Tarquinio

impersonando la parte dello

sciocco (in Latino brutus

significa sciocco). Lui

accompagnò i figli di

Tarquinio in un viaggio

all'oracolo di Delfi. I figli

chiesero all'oracolo chi

sarebbe stato il successivo

sovrano a Roma. L'oracolo

rispose che la prossima

persona che avrebbe baciato

sua madre sarebbe diventato

re. Bruto interpretò la madre

nel significato di terra, così

finse di inciampare e baciò

la terra. Al ritorno a Roma,

Bruto dovette combattere in

una delle guerre senza fine di

Roma contro le tribù vicine. Bruto

allora si infiltrò nella

famiglia di Tarquinio

impersonando la parte dello

sciocco (in Latino brutus

significa sciocco). Lui

accompagnò i figli di

Tarquinio in un viaggio

all'oracolo di Delfi. I figli

chiesero all'oracolo chi

sarebbe stato il successivo

sovrano a Roma. L'oracolo

rispose che la prossima

persona che avrebbe baciato

sua madre sarebbe diventato

re. Bruto interpretò la madre

nel significato di terra, così

finse di inciampare e baciò

la terra. Al ritorno a Roma,

Bruto dovette combattere in

una delle guerre senza fine di

Roma contro le tribù vicine.

Bruto tornò alla città

quando venne a sapere che

Lucrezia aveva subito

violenza. Lucrezia, credendo

di essere stata disonorata si

uccise. Questo evento risultò

essere la goccia che fece

traboccare il vaso: Bruto

allora istigò una

sollevazione popolare contro

la monarchia, obbligando

Tarquinio a rientrare a Roma.

Quando Tarquinio arrivò a

Roma, lui e la sua famiglia

furono cacciati in esilio e

Bruto dichiarò che il potere

era nelle mani del Senato.

C'è una certa confusione sui

particolari della vita di

Bruto. Il suo consolato, per

esempio, può essere un

abbellimento successivo per

dare alle istituzioni

repubblicane maggior

legittimità associandole alla

cacciata dei re. Il racconto

dell'esecuzione da parte di

Bruto dei propri figli per

aver mancato nelle loro

funzioni militari può essere

stata ugualmente un'invenzione

successiva. Il suo consolato

termina durante una battaglia

con gli Etruschi, che si erano

alleati con i Tarquini per

restaurare il loro potere a

Roma.

Secondo la tradizione ebbe il

suo consolato assieme a Lucio

Tarquinio Collatino, il vedovo

di Lucrezia.

Lucio Quinzio Cincinnato

Lucio Quinzio Cincinnato

(latino Lucius Quinctius

Cincinnatus), era nato prima

della Repubblica Romana,

intorno al 520 a.C. Fu console

nel 460 a.C. e due volte

dittatore, nel 458 a.C. e nel

439 a.C.. La data di nascita

non è precisa ma sappiamo da

Tito Livio che aveva

passato gli ottant'anni quando

fu eletto dittatore per la

seconda volta.

Cincinnato era un esponente di

spicco della Gens Quinctia

che, anche se non facente

parte delle prime gentes

organizzate da Romolo, era

stata cooptata a Roma

all'epoca della conquista e

distruzione di Alba Longa da

parte dei romani di Tullo

Ostilio.

Della vita e della carriera

politica di Cincinnato si

hanno notizie soprattutto da

Tito Livio che ne offre una

visione abbastanza neutrale.

Il primo Quinctius salito al

rango di console a Roma fu

Tito Quinzio Barbato negli

anni 471 a.C., 468 a.C. e 465

a.C.; era il fratello di Lucio

Quinzio Cincinnato. Certamente

il fatto che Quinzio Barbato

fosse assurto al rango

consolare facilitò l'ascesa

politica di Cincinnato che a

sua volta fu scelto tre volte

dai romani come guida dello

Stato.

La prima elezione di

Cincinnato ai massimi livelli

politici avvenne nel 460 a.C..

Lucio Quinzio fu eletto consul

suffectus (supplente) in

sostituzione del console

Publio Valerio Publicola che

era caduto durante la

riconquista del Campidoglio

occupato dai ribelli guidati

da Appio Erdonio.

Secondo gli annalisti,

Cincinnato si era dedicato ad

una vita di agricoltura e

sapeva che la sua partenza

poteva rendere povera la sua

famiglia se in sua assenza i

raccolti non fossero stati

curati. Secondo Tito Livio lo

storico padovano del I secolo,

viceversa, Lucio Quinzio si

era visto costretto in un

podere fuori Roma, perché gli

erano rimaste le sole

inalienabili terre di

famiglia; aveva dovuto vendere

tutti i suoi beni per pagare

una pesante cauzione. Il

figlio, Cesone Quinzio, dopo

un processo per omicidio

basato sulla testimonianza

dell'ex Tribuno della plebe

Marco Volscio Fittore aveva

scelto la fuga in Etruria, con

ciò costringendo il padre a

risarcire i mallevadori.

La descrizione che alcuni fanno di Cincinnato

come agreste coltivatore, si

scontra con l'acume politico e

giuridico che questi dimostra

nel corso di questo suo

mandato. Lucio Quinzio fu

eletto suffectus nel dicembre

del 458 a.C. e la maggioranza

dei senatori si era

battuta per questo. I plebei

erano intimoriti dal fatto di

vedere al rango consolare una

persona che nutriva un grande

risentimento contro di loro

per l'esilio di Cesone Quinzio

e per la situazione

finanziaria del padre Lucio. E

non avevano del tutto torto;

Cincinnato prese a difendere

il figlio Cesone, ad attaccare

i tribuni della plebe. Il

tribuno della plebe Aulo

Virginio, che aveva

organizzato il processo a

Cesone fu pesantemente

attaccato e paragonato al

nemico interno Appio Erdonio.

Oltre a questa difesa del

figlio e a questo attacco al

tribuno, quasi obbligatori,

Lucio Quinzio informò il

popolo romano che, assieme al

collega stava organizzando la

guerra ai soliti nemici gli

Equi e i Volsci. L'obiezione

dei tribuni fu che non poteva

radunare l'esercito senza il

loro consenso.

Questa convocazione toglieva

un'arma potente dalle mani dei

tribuni della plebe. Il popolo

convocato in armi per

deliberare al di fuori del

pomerio, costituiva i

cosiddetti "comizi

centuriati", un'assemblea

legislativa militare con il

potere di abrogare quanto in

città, all'interno del

pomerio, veniva deciso dal

potere politico civile. I

maneggi dei tribuni della

plebe, che in quel periodo

stavano cercando di far

approvare la Lex Terentilia,

si sarebbero scontrati con le

decisioni prese da cittadini

forzati a votare in modo non

libero in quanto costretti da

giuramento a seguire le leggi

militari, a tutto vantaggio

del patriziato che avversava

l'approvazione di tale legge. Questa convocazione toglieva

un'arma potente dalle mani dei

tribuni della plebe. Il popolo

convocato in armi per

deliberare al di fuori del

pomerio, costituiva i

cosiddetti "comizi

centuriati", un'assemblea

legislativa militare con il

potere di abrogare quanto in

città, all'interno del

pomerio, veniva deciso dal

potere politico civile. I

maneggi dei tribuni della

plebe, che in quel periodo

stavano cercando di far

approvare la Lex Terentilia,

si sarebbero scontrati con le

decisioni prese da cittadini

forzati a votare in modo non

libero in quanto costretti da

giuramento a seguire le leggi

militari, a tutto vantaggio

del patriziato che avversava

l'approvazione di tale legge.

Cincinnato, alla fine "si

rimise alla volontà del

Senato" (cioè della

"sua" parte

politica) e il senato sentenziò

che la legge non doveva essere

votata ma che l'esercito non

doveva essere convocato. In più

i magistrati e i tribuni della

plebe non avrebbero più

potuto essere rieletti. I

consoli non ripresentarono la

candidatura ma i tribuni della

plebe si ripresentarono fra le

proteste dei patrizi che, per

ripicca volevano rieleggere

Cincinnato. Fu lui stesso a

rifiutare con un discorso che

riportava i senatori al

rispetto delle decisioni

prese, in contrapposizione

alla malafede della plebe.

Furono eletti consoli Quinto

Fabio Vibuleno per la terza

volta e Lucio Cornelio

Maluginense; Cincinnato ritornò

alle sue rurali occupazioni

assieme alla moglie Racilia.

L'anno seguente Roma ebbe

ancora bisogno di lui.

LA PRIMA DITTATURA - Il

console Lucio Minucio

Esquilino Augurino era rimasto

assediato all'interno del suo

accampamento durante le

operazioni di guerra che i

romani avevano portato agli

Equi. Nemmeno l'altro console,

Gaio Nautio Rutilo, che pur

stava vincendo contro i Sabini

sembrava in grado di

fronteggiare la situazione.

Nei momenti di grave crisi

Roma eleggeva un dittatore con

pieni poteri: per unanime

consenso fu deciso di eleggere

Lucio Quinzio Cincinnato.

Cincinnato accettò e ritornò

a Roma attraversando il Tevere

su una barca "noleggiata

a spese dello Stato. Il neo

dittatore, preceduto dai

littori fu "scortato a

casa" dalla folla degli

amici.

Ma Cincinnato si dimostrò al

di sopra di meschine ripicche.

Il giorno seguente prese in

mano la direzione delle

operazioni e in poche ore

radunò l'esercito e lo

condusse con marcia forzata al

soccorso dei concittadini

assediati nel loro stesso

accampamento. Quella stesa

notte iniziò la battaglia del

Monte Algido che vide gli Equi

sconfitti.

Cincinnato, una volta liberato

l'esercito che era assediato,

distribuì il bottino e le

punizioni ai soldati e al

console incapace. Il bottino

andò ai suoi soldati, Lucio

Minucio depose la carica di

console e rimase in armi al

comando di Quinzio, ai soldati

soccorsi non toccò nulla

avendo rischiato di essere

loro stessi preda. Questo non

creò malumori, tanto che a

Lucio Quinzio venne donata una

corona d'oro da una libbra.

Cincinnato, comunque, ritorna

ad arare il suo terreno e a

condurre una vita fuori

dall'agone politico. Nel 450

a.C. ritroviamo Lucio Quinzio

con il fratello Tito che si

batte inutilmente contro Appio

Claudio il Decemviro il quale,

giocando tra le coalizioni,

fece si che non risultassero

eletti i due Quinzi,

Capitolino e Cincinnato

Nel 445 a.C., cinque anni dopo

la liberazione di Roma dal

nefasto governo dei Decemviri,

Gaio Canuleio presentò la sua

legge per abrogare il divieto

di matrimonio fra patrizi e

plebei, imposto proprio dai

Decemviri con le Leggi delle

XII tavole. È la famosa Lex

Canuleia. Quando alla fine

venne approvata i patrizi si

divisero sulla soluzione del

problema arrivando perfino,

con Gaio Claudio, zio

dell'Appio Claudio il

Decemviro, a ipotizzare

l'azione armata dei consoli

contro i Tribuni della plebe

che erano, fin dalla loro

creazione, dichiarati

intoccabili e protetti dagli

dei. I due Quinzi, Tito

Capitolino Barbato e Lucio

Cincinnato si opposero al

sacrilegio.

LA

SECONDA DITTATURA - Nel 439 a.C., si indicazione del fratello Tito

Capitolino Barbato al suo

sesto consolato, viene eletto

dittatore per la seconda

volta. Il presunto tentativo

di Spurio Melio di farsi

nominare "re"

(titolo aborrito dai romani

dopo la caduta dei Tarquini)

richiedeva un magistrato con

le mani più libere e poteri

più ampi dei consoli. La

nomina di Lucio Quinzio con la

successiva scelta di questi di

nominare Gaio Servilio Strutto

Ahala magister equitum

permette l'eliminazione del

presunto "golpista"

senza intaccare la figura

pubblica del console e senza

uscire dal dettato

costituzionale. Gaio Servilio,

inviato dal dittatore a

condurre Melio al processo, lo

uccide durante il tentativo di

fuga dell'imputato e il

patriziato romano viene

liberato da un pericolo.

Straordinario come dopo oltre

duemila anni le motivazioni di

certe morti siano ricorrenti.

Indubitabilmente l'obbedienza

al dittatore dei romani doveva

essere "pronta e

assoluta". Questa

dittatura, però, e questa

decisione provocarono moti e

tumulti della plebe e favorì

la sempre più utilizzata

elezione di Tribuni consolari

al posto dei consoli veri e

propri, favorì l'incremento

del potere della plebe

impegnata nel conflitto degli

Ordini con il patriziato e la

parificazione dei diritti

della plebe nell'accesso alla

più alta magistratura

dell'Urbe.

Appio

Claudio Cieco

Patrizio

romano (secc. IV-III a.C.).

Percorse una brillante

carriera politica: tre volte

tribuno militare, questore,

due volte edile curule, tre

volte pretore, censore

(310 a.C.), due volte console

(307 e 296 a.C.), dittatore.

Più

che uomo di guerra fu un

grande politico, un

amministratore di somma abilità

e, nel campo intellettuale,

uno spirito dotato di una

cultura superiore al suo tempo

e al suo ambiente. Mente

lungimirante, in politica mirò

a conciliare gli interessi dei

patrizi intransigenti con

quelli dei plebei proletari,

contro la nobiltà

patrizio-plebea destinata

quarant'anni dopo a prendere

nelle mani il potere

approfittando della situazione

politico-militare che gli

forniva l'occasione di attuare

la sua grande idea.

Per

far fronte agli attacchi delle

coalizioni di popoli italici,

Roma doveva disporre di un

numero sempre maggiore di

uomini e di mezzi e, per

averli, bisognava legare allo

Stato coloro che si erano

arricchiti nel commercio e

nell'industria con la

concessione di diritti

politici che comportassero

doveri patriottici.

Egli

pertanto nel corso della sua

censura (312) tenne conto, nel

determinare il censo, della

ricchezza mobiliare e non più

soltanto di quella fondiaria;

sempre col medesimo intento

introdusse nell'ordine

senatorio uomini di bassi

natali, tra cui alcuni figli

di liberti, e distribuì i

liberti stessi nelle tribù

rustiche col permesso di

iscriversi in tutte le classi

dell'ordinamento centuriato.

Grazie

alle sue riforme la ricchezza

mobiliare fu in grado di

opporre i suoi interessi a

quelli dei contadini e dei

proprietari fondiari. La

nobiltà reagì con grande

vigore al grave colpo che le

veniva inflitto, ma non poté

impedire che tali innovazioni

democratiche vitali per

l'esistenza e il progresso

dello Stato romano, venissero

attuate e si sviluppassero

negli anni seguenti.

Il

prestigio politico di Appio

Claudio durò a lungo: assai

vecchio e cieco (donde il

soprannome), con un'orazione

rimasta famosa, influì

decisamente sul senato perché

respingesse le proposte di

pace di Pirro (280 a.C.).

Tra

i molti suoi meriti si

annoverano la costruzione

della Via Appia,

dell'acquedotto Appio (Aqua

Appia), l'influsso esercitato

sul suo liberto Gneo Flavio,

autore della pubblicazione dei

fasti e delle formule

regolanti le azioni

giudiziarie, e l'attività

letteraria (oratoria,

linguistica, gnomica) per cui

è considerato la prima

personalità della letteratura

latina.

Annibale

Barca Annibale

Barca

Annibale

Barca (Barca nella lingua

cartaginese significava assai

probabilmente Folgore) (247

a.C. - 182 a.C.) fu un

comandante militare

dell'antica Cartagine.

Famosissimo

per i suoi risultati nella

Seconda guerra punica, da lui

stesso scatenata marciando

dalla Spagna, attraverso i

Pirenei e le Alpi, fino in

Italia dove sconfisse le

legioni romane in tre

battaglie principali;

Battaglia della Trebbia (218

a.C.), Battaglia del Lago

Trasimeno (217 a.C.),

Battaglia di Canne (216 a.C.)

e molteplici scontri minori.

Dopo

la Battaglia di Canne i Romani

rifiutarono lo scontro diretto

e gradualmente riconquistarono

i territori del sud Italia di

cui avevano perso il

controllo. La Seconda guerra

punica terminò con l'attacco

romano a Cartagine che

costrinse Annibale al ritorno

in Africa nel 204 a.C. e con

la sua definitiva sconfitta

nella Battaglia di Zama nel

202 a.C..

Dopo

la fine della guerra, Annibale

guidò Cartagine per parecchi

anni cercando di ripararne le

devastazioni, fino a quando i

Romani non lo forzarono

all'esilio nel 195 a.C..

Annibale

si rifugiò quindi dal re

Seleucide Antioco III in Siria

dove continuava a propugnare

guerre contro Roma. Nel 189

a.C. Antioco III fu sconfitto

dai Romani e Annibale dovette

ricominciare la fuga, questa

volta presso il re Prusia I in

Bitinia. Quando i Romani

chiesero a Prusia la sua

consegna, Annibale preferì

suicidarsi. Era il 182 a.C.

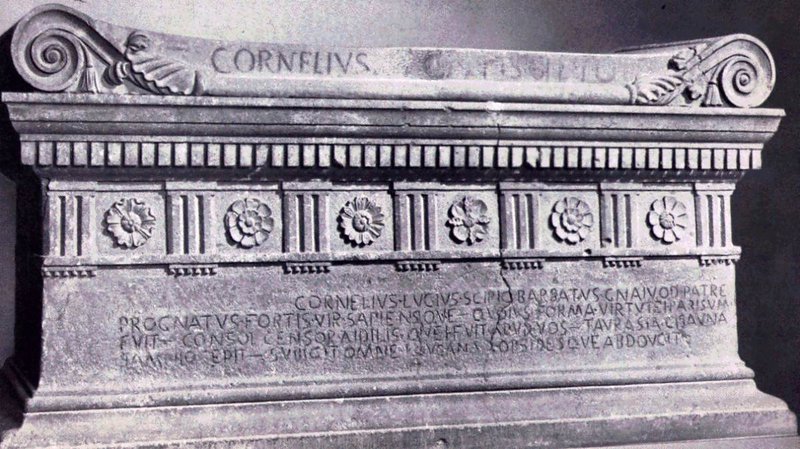

Publio

Cornelio Scipione Africano

Uomo

politico e generale romano

(236-235 - Literno 183 a.C.). Appartenente alla Gens Cornelia, una delle più antiche

e potenti gentes patrizie di

Roma, era figlio di Publio

Cornelio Scipione, che fu

console nel 218 a.C. e che morì

in Spagna assieme al fratello

Gneo durante la Seconda guerra

punica. Sposò Emilia Terza,

sorella di Paolo Emilio

Macedonico, e fu il padre di

Cornelia, la famosa

"madre dei Gracchi".

A

diciassette anni, nella

sfortunata battaglia del

Ticino (218 a.C.), salvò la

vita al padre; tribuno

militare a Canne (216 a.C.),

fu tra quelli che a Canusium

(Canosa di Puglia)

riordinarono i resti

dell'esercito disfatto.

A

ventiquattro anni, dopo essere

stato edile (213), per unanime

consenso del senato e del

popolo e contro la

consuetudine (era infatti un

semplice privato e, per di più,

molto giovane) fu investito

dell'imperium proconsulare e

inviato in Spagna a

ristabilire la critica

situazione lasciata dalla

morte del padre e dello zio.

Ivi, mediante nuovi

accorgimenti tattici e una

strategia costantemente

offensiva, traendo profitto

dalle discordie dei capi

cartaginesi e dalle simpatie

degli indigeni, conseguì un

completo successo. Dapprima

conquistò Carthago Nova

(Cartagena) [209 a.C.]; poi

sconfisse a Becula (208 a.C.)

Asdrubale Barca, che muoveva

verso l'Italia in aiuto del

fratello Annibale, senza però

riuscire a fermarlo; distrusse

quindi due armate cartaginesi

a Ilipa e da ultimo ottenne

l'alleanza di Cadice (206

a.C.).

Tornato

quindi a Roma, Scipione, forte

del favore popolare, ottenne

il consolato per il 205 e come

provincia la Sicilia, che nei

suoi disegni avrebbe dovuto

servirgli come base per

portare la guerra in Africa,

così da costringere Annibale

a uscire dall'ltalia e da

poter risolvere

definitivamente il lungo

conflitto. Il suo audace piano

incontrò l'opposizione di

Fabio Massimo e dei suoi

fautori, cosicché il senato

gli negò i mezzi e le truppe

necessari. Ma, nonostante

difficoltà e sospetti,

Scipione con l'aiuto spontaneo

ed entusiastico delle città

italiche e italiote, allestì

una flotta e un esercito

agguerrito, se non molto

numeroso, con il quale sbarcò

in Africa presso Utica (204

a.C.). Tornato

quindi a Roma, Scipione, forte

del favore popolare, ottenne

il consolato per il 205 e come

provincia la Sicilia, che nei

suoi disegni avrebbe dovuto

servirgli come base per

portare la guerra in Africa,

così da costringere Annibale

a uscire dall'ltalia e da

poter risolvere

definitivamente il lungo

conflitto. Il suo audace piano

incontrò l'opposizione di

Fabio Massimo e dei suoi

fautori, cosicché il senato

gli negò i mezzi e le truppe

necessari. Ma, nonostante

difficoltà e sospetti,

Scipione con l'aiuto spontaneo

ed entusiastico delle città

italiche e italiote, allestì

una flotta e un esercito

agguerrito, se non molto

numeroso, con il quale sbarcò

in Africa presso Utica (204

a.C.).

Trovatosi

di fronte a forze superiori al

previsto, alternò azioni di

guerra a proposte di pace,

riportando, con l'aiuto del re

numida Massinissa, una grande

vittoria ai Campi Magni (203);

poi, al ritorno di Annibale

dall'ltalia, per stroncare le

rinascenti velleità bellicose

dei Cartaginesi, attaccò

battaglia presso Naraggara

(Zama) infliggendo loro la

sconfitta decisiva (202) cie

pose fine alla seconda guerra

punica. Accolto a Roma con uno

splendido trionfo (201 a.C.),

a ricordo della vittoria

ricevette il soprannome di

Africano.

Censore

nel 199, più di una volta

princeps senatus e di nuovo

console nel 194, propugnò, in

contrasto con Catone il

Vecchio e il partito

conservatore, una politica

d'espansione in Oriente,

cosicché, quando scoppiò la

guerra con Antioco III di

Siria, fece pressione perché

il comando della spedizione

toccasse a suo fratello Lucio

e a lui fosse concesso di

accompagnarlo in qualità di

legato.

Di

fatto ne fu il capo, sia nella

preparazione diplomatica sia

nel predisporre il piano delle

operazioni belliche Il

successo gli arrise a Magnesia

al Sipilo anche se una

malattia lo tenne lontano dal

campo di battaglia. Ma dalla

vittoria, che con la pace di

Apamea (188 a.C.) procurò a

Roma il dominio in Oriente e

un enorme bottino, trasse alla

fine più motivo di amarezza

che di compiacimento.

Al

ritorno a Roma Scipione trovò

gli avversari politici

allarmati del crescente

prestigio suo e della sua

famiglia, più accaniti che

mai contro di lui e desiderosi

di rovinarlo, Il procedimento

fu quello comune di una

campagna di accuse di

corruzione nei riguardi suoi

e, soprattutto, del fratello

Lucio, per cui avrebbero

privatamente ricevuto danaro

da Antioco III e non avrebbero

reso conto di 500 talenti

dell'indennità di guerra

versata dal re. Come

conseguenza si ebbero

tentativi di incriminazione se

non veri processi (cosiddetti

« processi degli Scipioni »),

sui quali la tradizione

storica presenta molte lacune

e punti oscuri.

E'

accertato, peraltro, che negli

ultimi anni della vita,

sdegnato con i concittadini,

egli abbandonò Roma

(pronunciando, secondo Valerio

Massimo, la frase « Ingrata

patria non avrai le mie ossa

») per ritirarsi nella sua

villa di Literno dove,

cagionevole di salute, morì a

circa cinquant'anni.

Grandissimo

generale, a giudizio dello

stesso Annibale, che lo

avrebbe incontrato alla corte

di Antioco III, nel campo

politico, con il suo programma

filoellenico ed

espansionistico, non ebbe la

fortuna che forse si

aspettava.

Publio

Cornelio Scipione Emiliano

Publio

Cornelio Scipione Emiliano

(189 ca. - 129 a.C.) (detto

anche Africano minore),

(Emiliano aveva valore di

patronimico, era infatti

figlio di Lucio Emilio Paolo

il Giovane e fu poi adottato

da Publio Cornelio Scipione,

il figlio di Publio Cornelio

Scipione Africano)

Generale

e politico romano. Grande

interprete della politica

imperiale mediterranea della

nobiltà romana, console nel

147 a.C., concluse

vittoriosamente la terza

guerra punica (149 a.C.-146

a.C.) distruggendo Cartagine

(146 a.C.) e la città

spagnola di Numanzia (133

a.C.).

Già

da giovane, all'età di 17

anni, riusci a conseguire dei

notevoli successi militari in

Macedonia assieme al padre.

Nel 151 a.C. divenne tribuno

militare e l'anno successivo

legato del console Lucullo.

Nel 153 a.C. tornò in Africa,

sempre nel ruolo di tribuno

militare, con la quarta

legione sotto il comando del

console Manio Manilio. Nel 147

a.C. raggiunse la carica di

console, condusse la guerra

contro Cartagine e, dopo un

assedio durato tre anni, la

sconfisse e la rase al suolo

nel 146 a.C. Successivamente

riuscì ad ottenere un secondo

consolato durante il quale

sconfisse i Celtiberi in

Spagna distruggendo la città

di Numanzia nel 133 a.C. A

seguito di questi successi gli

furono dati gli appellativi di

Africano Minore e di

Numantino.

A

Roma, grazie all'avvento di

Tiberio Gracco, fu approvata

la legge agraria, una legge

che prevedeva la spartizione

dei territori italici

conquistati dai romani al

popolo. Questi agri infatti

erano passati sotto il

possesso di importanti

famiglie patrizie, che

lasciavano il lavoro pesante

per la maggior parte a

schiavi. L'intenzione di

Tiberio Gracco era di spartire

i terreni alla Plebe, come già

previsto da una antica legge

in vigore a Roma ma non

rispettata.

Tiberio

Gracco venne assassinato lo

stesso anno dell'emanazione

della legge, ma i suoi seguaci

si facevano sentire,

specialmente tra la Plebe. Tra

i Patrizi occorreva dunque una

misura forte per contrastare i

voleri del popolo, tanto che

fu proposta una dittatura di

Scipione l'Emiliano in misura

straordinaria.

Le

dittature erano state molto

comuni nei secoli passati, e

consistevano nell'affidare ad

una sola persona per sei mesi

un comando illimitato, ma in

seguito divennero sempre più

rare, prima di Silla, infatti,

ci fu un periodo di quasi

cent'anni senza ricorso a

dittatori.

Scipione

riuscì a fermare

momentaneamente la legge

agraria, diventando molto

impopolare. Prima del suo

discorso per spiegare la

necessità dell'abrogazione

della legge fu ritrovato

morto. I motivi del suo

decesso rimangono tuttora

ignoti. Molti si divisero,

qualcuno pensò che si fosse

trattato di qualche

sostenitore dei Gracchi,

qualcun'altro si limitò a

pensare ad una morte naturale

(l'amico Lelio pensò anche ad

un suicidio motivato dalle

difficoltà trovate nel

soddisfare le esigenze degli

alleati italici e latini).

Cicerone attribuisce la causa

ai parenti, in particolare

alla moglie Sempronia, sorella

di Gaio Gracco e di Tiberio

Gracco.

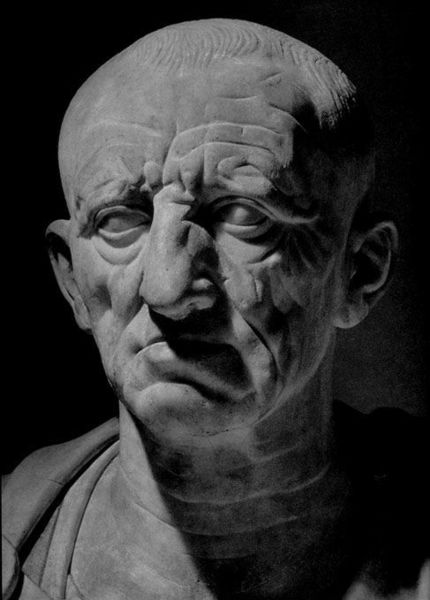

Marco

Porcio Catone

Marco Porcio Catone (234 a.C.,

Tusculum nei pressi

dell'odierna Frascati - 149

a.C.) fu un uomo politico e

scrittore latino romano,

soprannominato "il

Censore", per

distinguerlo da Catone il

giovane (il suo bis-nipote).

Nacque in un'

antica famiglia plebea, che si

era fatta notare per qualche

servizio militare, ma non

nobilitata dal fatto di aver

rifiutato le più importanti

cariche civili. Fu allevato,

secondo la tradizione dei suoi

antenati latini, perché

divenisse agricoltore, attività

alla quale egli si dedicò

costantemente quando non fu

impegnato nel servizio

militare. Ma, avendo attirato

l'attenzione di Lucio Valerio

Flacco, fu condotto a Roma, e

divenne successivamente

questore (204), edile (199),

pretore (198) e console nel

195 assieme al suo vecchio

protettore; nel 184 divenne

infine censore. Nacque in un'

antica famiglia plebea, che si

era fatta notare per qualche

servizio militare, ma non

nobilitata dal fatto di aver

rifiutato le più importanti

cariche civili. Fu allevato,

secondo la tradizione dei suoi

antenati latini, perché

divenisse agricoltore, attività

alla quale egli si dedicò

costantemente quando non fu

impegnato nel servizio

militare. Ma, avendo attirato

l'attenzione di Lucio Valerio

Flacco, fu condotto a Roma, e

divenne successivamente

questore (204), edile (199),

pretore (198) e console nel

195 assieme al suo vecchio

protettore; nel 184 divenne

infine censore.

Nel 191 a.C. ricoprì il ruolo

di tribuno militare nella

guerra contro Antioco di

Siria, e giocò un ruolo

importante nella battaglia

delle Termopili, che segnò la

fine dell'invasione seleucida

della Grecia.

La sua reputazione di soldato

era quindi consolidata; da

quel momento in poi egli

preferì servire lo stato a

casa, esaminando la condotta

morale dei candidati alle

cariche pubbliche e dei

generali sul campo. Pur non

essendo egli personalmente

coinvolto nel processo per

corruzione contro gli Scipioni

(l'Africano e l'Asiatico), fu

tuttavia lo spirito che animò

l'attacco contro di loro.

Persino Scipione l'Africano,

che si rifiutò di rispondere

all'accusa, trovò necessario

ritirarsi, auto-esiliandosi,

nella sua villa a Liternum.

L'ostilità di Catone risaliva

alla campagna d'Africa quando

discusse con Scipione per

l'eccessiva distribuzione del

bottino tra le truppe, e la

vita sfarzosa e stravagante

che quest'ultimo conduceva.

Catone si oppose inoltre al

diffondersi della cultura

ellenistica, che egli riteneva

minacciasse di distruggere la

sobrietà dei costumi del vero

romano. Fu nell'esercizio

della carica di censore che

questa sua determinazione fu

più duramente esibita, e il

motivo dal quale gli derivò

il suo celebre soprannome.

Revisionò con inflessibile

severità la lista dei

senatori e degli equites,

cacciando da ogni ordine

coloro che riteneva indegni,

sia per quanto riguarda la

moralità sia per la mancanza

dei requisiti economici

previsti. L'espulsione di

Lucio Quinto Flaminio per

ingiustificata crudeltà fu un

esempio della sua rigida

giustizia.

La sua lotta contro il lusso

fu assai serrata. Impose una

pesante tassa sugli abiti e

gli ornamenti personali,

specialmente delle donne, e

sui giovani schiavi comprati

come concubini o favoriti

domestici (quindi superflui).

Nel 181 a.C. appoggiò la lex

Orchia (secondo altri egli

prima si oppose alla sua

introduzione, e

successivamente alla sua

abrogazione), la quale

prescriveva un limite al

numero di ospiti in un

ricevimento, e nel 169 a.C. la

lex Voconia, uno dei

provvedimenti che intendevano

impedire l'accumulo di

un'eccessiva ricchezza nelle

mani delle donne.

Riguardo le altre questioni

egli fece riparare gli

acquedotti, pulire le

fognature, impedì a soggetti

privati di deviare le acque

pubbliche per il loro uso

personale, ordinò la

demolizione di edifici che

ostruivano le vie pubbliche, e

costruì la prima basilica nel

foro vicino alla Curia. Aumentò

inoltre la somma dovuta allo

stato dai pubblicani per il

diritto di riscuotere le tasse

e allo stesso tempo diminuì

il prezzo contrattuale per la

realizzazione di lavori

pubblici.

Dalla data della sua carica di

censore (184 a.C.) alla sua

morte nel 149 a.C., Catone non

occupò nessun'altra carica

pubblica, ma continuò a

distinguersi in senato come

tenace oppositore ad ogni

nuova influenza. Fu assai

disgustato, assieme a molti

altri dei romani più

conservatori, alla diffusione

dei riti misterici dei

Baccanali, che egli attribuì

all'influenza negativa dei

costumi greci; e perciò

sollecitò con veemenza

l'espulsione dei filosofi

greci, che erano giunti come

ambasciatori da Atene, sulla

base della pericolosa

influenza che avevano le idee

diffuse da questi.

Catone provava ripugnanza per

i medici, che erano

principalmente greci. Ottenne

il rilascio di Polibio, lo

storico, e dei suoi compagni

prigionieri, chiedendo

sprezzante perché il senato

non avesse niente di più

importante da discutere se

qualche greco doveva morire a

Roma o nella loro terra. Non

era ancora ottantenne che,

secondo quanto dicono le fonti

biografiche, ebbe il suo primo

contatto con la letteratura

greca, sebbene dopo aver

esaminato i suoi scritti è

verosimile ritenere che possa

aver avuto un contatto con le

opere greche per gran parte

della sua vita.

Il suo ultimo impegno pubblico fu di spronare

i suoi compatrioti verso la

terza guerra punica e la

distruzione di Cartagine. Nel

157 a.C. fu uno dei delegati

mandati a Cartagine per

arbitrare tra i cartaginesi e

Massinissa, re di Numidia. La

missione fu fallimentare e i

commissari ritornarono a casa.

Ma Catone fu colpito dalle

prove della prosperità dei

cartaginesi a tal punto da

convincerlo che la sicurezza

di Roma dipendesse dalla

distruzione totale di

Cartagine.

Per Catone la vita individuale

era un continuo

auto-disciplinarsi, e la vita

pubblica era la disciplina dei

molti. Egli riteneva il

singolo pater come il

principio della famiglia, e la

famiglia come il principio

dello stato. Attraverso una

rigida organizzazione del suo

tempo egli realizzò un'enorme

quantità di lavoro; pretese

inoltre la medesima

applicazione dai suoi

dipendenti, e si dimostrò un

marito e un padre severo, un

inflessibile e crudele

padrone. Ci fu apparentemente

poca differenza, nel modo in

cui trattava sua moglie e i

suoi schiavi; il suo orgoglio

soltanto lo indusse a prestare

una più calorosa attenzione

verso i figli.

Catone forse merita ancora più

riguardo come letterato che

come statista o soldato. Egli

fu un annalista, il primo

prosatore romano di una

qualche importanza, e il primo

autore di una storia di Roma

in latino. Il suo trattato

sull'agricoltura è l'unico

suo lavoro che è ci è

pervenuto integro, anche se

non c'è accordo se l'opera

che possediamo è l'originale

o una revisione postuma.

Contiene una raccolta di

regole per il buon padre di

famiglia, consegnandoci molte

informazioni curiose sulle

abitudini domestiche dei

romani della sua epoca. La sua

opera più importante, le

Origines, organizzata in sette

libri, racconta la storia di

Roma dalla fondazione fino ai

suoi tempi. Fu chiamata così

per il secondo e il terzo

libro, che descrivono la

nascita e lo sviluppo delle

diverse città italiane.

Alcuni sostengono che se non

fosse stato per il suo impatto

sulla prosa latina, la lingua

latina sarebbe potuta essere

sostituita da quella greca.

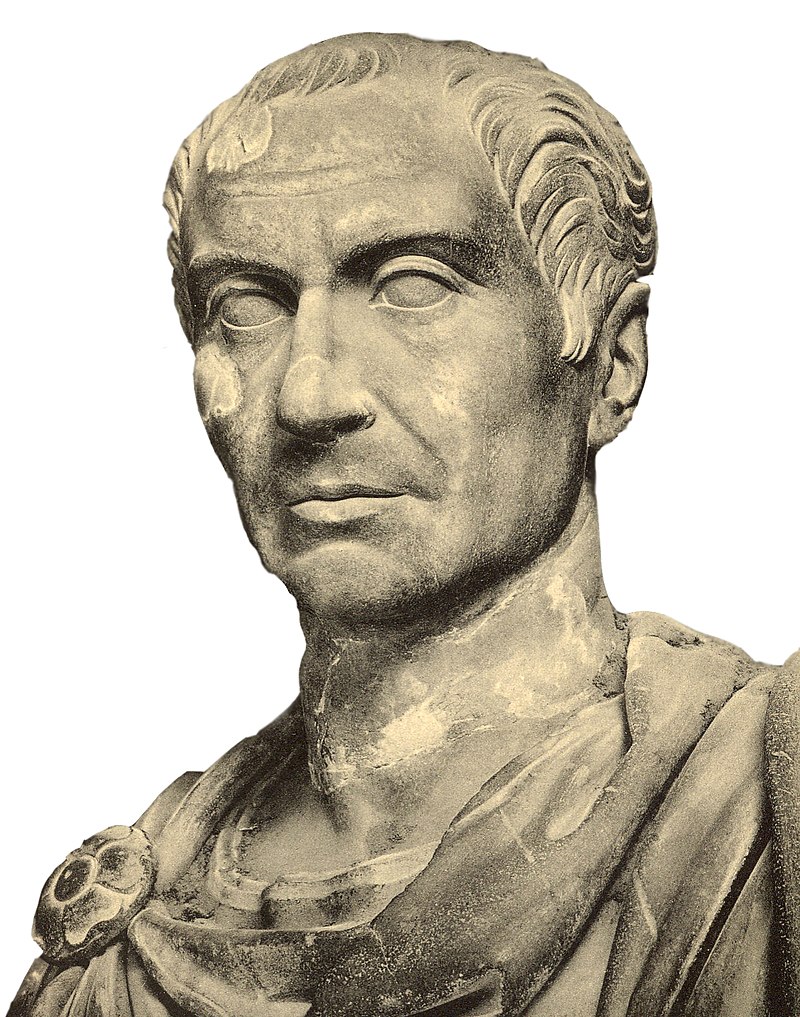

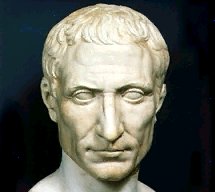

Caio

Giulio Cesare

Caio

Giulio Cesare, (Como, 13

luglio 100 a.C. – Nicomedia, 15

marzo 44 a.C.) è stato

un politico, generale e

scrittore latino nonché

personalità fra le più

influenti e celebri della

storia al punto di essere

chiamato tanto Giulio Cesare

quanto semplicemente Cesare,

lasciando la lettura di tutti

i nomi agli altri Cesari della

storia Romana.

Ebbe

un ruolo cruciale nella

transizione del sistema di

governo dalla forma

repubblicana a quella

imperiale. Le sue conquiste

militari in Gallia Transalpina

estesero il dominio della

Repubblica fino all'Atlantico

e al Reno. Portò gli eserciti

romani ad invadere per la

prima volta la Britannia, nel

55 a.C..

La

spartizione del potere con

Gneo Pompeo Magno e Marco

Licinio Crasso (Primo

Triumvirato) segnò l'inizio

della sua ascesa. Alla morte

di Crasso (Carre, 53 a.C.),

Cesare si scontrò con Pompeo

e la fazione degli Optimates

per il controllo dello stato.

Di

ritorno dalla Gallia, guidando

le sue legioni attraverso il

Rubicone, Cesare scatenò nel

49 a.C. la guerra civile, che

lo consacrò capo indiscusso

di Roma: sconfisse Pompeo a

Farsalo (48 a.C.) e

successivamente gli altri

Ottimati, tra cui Catone

Uticense, in Africa e in

Spagna.

Divenuto

dittatore a vita, diede inizio

a un processo di radicale

riforma della società e del

governo di Roma,

riorganizzando e

centralizzando la burocrazia

repubblicana.

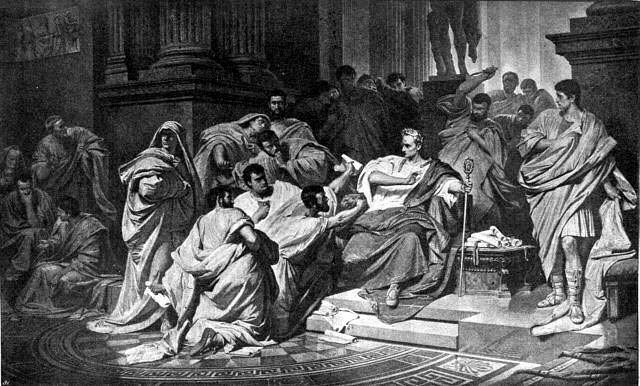

Il

suo operato provocò la

reazione dei conservatori,

finché un gruppo di senatori

capeggiati da Marco Giunio

Bruto non cospirò contro di

lui, uccidendolo, alle Idi di

Marzo del 44 a.C.. Nel 42

a.C., appena due anni dopo il

suo assassinio, il Senato lo

santificò ufficialmente

elevandolo a divinità.

L'eredità riformatrice e

storica di Cesare venne quindi

raccolta da Ottaviano Augusto,

suo nipote e figlio adottivo.

BIOGRAFIA

-

Giulio Cesare nacque a Roma da

un'antichissima e nota

famiglia patrizia, la Gens

Julia o Iulia, figlio del

principe troiano Enea, secondo

il mito figlio a sua volta di

Venere. Al culmine del suo

potere, nel 45 a.C., Cesare

per sottolineare la sua

discendenza dalla dea dedicò

a Venere Genitrice un tempio

nel nuovo Foro da lui fatto

costruire.

Nonostante

le aristocratiche origini, la

famiglia di Cesare non era

ricca per gli standard della

nobiltà romana; ciò

rappresentò inizialmente un

serio ostacolo alla sua

carriera politica e militare;

inoltre, negli anni della

giovinezza di Cesare, suo zio

Gaio Mario era stato

dichiarato nemico della

Repubblica. Suo padre era Gaio

Giulio Cesare il Vecchio, la

cui sorella Giulia aveva

sposato Gaio Mario; la madre

era Aurelia Cotta, proveniente

da una notabile famiglia che

aveva dato a Roma numerosi

consoli. La famiglia viveva in

una modesta casa nella

Suburra, dove il giovane

Giulio Cesare fu educato da un

illustre grammatico nativo

della Gallia, Marco Antonio

Gnifone.

Cesare

trascorse il suo periodo di

formazione in un epoca

tormentata da gravi disordini.

Mitridate VI, Re del Ponto,

minacciava le province

orientali; contemporaneamente,

La Guerra sociale era in corso

a Roma, con la città divisa

in due fazioni contrapposte:

gli Optimates, favorevoli al

potere aristocratico, e i

Populares o democratici, che

sostenevano la possibilità di

rivolgersi direttamente

all'elettorato. Pur se di

nobili origini, fin

dall'inizio della sua carriera

Cesare si schierò dalla parte

dei Populares, scelta

sicuramente condizionata dalle

convinzioni di suo zio Gaio

Mario, capo dei Populares e

rivale di Lucio Cornelio

Silla, sostenuto da

aristocrazia e Senato.

Nell'86

a.C. il padre e lo zio Gaio

Mario morirono, e nell'84

Cesare ripudiò la sua

promessa sposa Cossuzia per

sposare Cornelia, figlia di

Lucio Cornelio Cinna, alleato

e amico di Gaio Mario. Il

nuovo legame con una famiglia

notoriamente schierata con i

popolari, oltre alla parentela

con Mario, causarono problemi

non indifferenti al giovane

Cesare negli anni della

dittatura di Silla.

Questi

cercò di ostacolarne in tutti

i modi le ambizioni, bloccando

la sua nomina a flamen dialis;

la situazione poi si aggravò

quando il dittatore, avuta la

meglio su Mitridate VI, rientrò

in Italia e sconfisse i

seguaci di Mario nella

Battaglia di Porta Collina,

l'82 a.C..

Ormai

capo indiscusso di Roma, Silla

si autoproclamò dittatore a

vita, e iniziò ad eliminare i

suoi avversari politici; ordinò

a Cesare di divorziare da

Cornelia, poiché non era

patrizia, ma Cesare rifiutò e

temendo per la sua vita lasciò

Roma, prima ritirandosi in

Sabina e poi, raggiunta la

giusta età, partendo per il

servizio militare in Asia,

come legato di Marco Minucio

Termo.

Fu

Minucio ad ordinare al giovane

legato di recarsi presso la

corte di Nicomede, sovrano del

piccolo stato della Bitinia.

In ogni modo, come legato di

Minucio durante l'assedio di

Mitilene, Cesare partecipò

per la prima volta ad uno

scontro armato, distinguendosi

per il suo coraggio, tanto che

gli fu conferita la corona

civica, che veniva conferita

al primo che attraversasse le

mura di una città in

battaglia. In seguito alle

riforme promulgate da Silla a

chi fosse stata conferita una

corona militare sarebbe stato

garantito l'accesso al senato.

Rientrato

a Roma Minucio, Cesare rimase

in Asia Minore, partecipando

come patrizio romano a diverse

operazioni militari che si

svolsero in quella zona, come

l'azione contro i pirati sotto

il comando di Servilio

Isaurico.

Dopo

due anni di potere assoluto,

Silla si dimise da dittatore

ristabilendo il governo

consolare. Cesare rientrò a

Roma solo quando ebbe notizia

della morte di Silla (78

a.C.), e il suo ritorno

coincise con il tentativo di

ribellione anti-silliana

capeggiato da Marco Emilio

Lepido e bloccato da Gneo

Pompeo. Cesare, non fidandosi

delle capacità di Lepido, non

partecipò alla ribellione, e

iniziò invece a dedicarsi

alla carriera forense come

pubblico accusatore e quella

politica come esponente dei

popolari e nemico dichiarato

degli ottimati.

Cesare

sostenne l'accusa contro Gneo

Cornelio Dolabella per

concussione e contro Gaio

Antonio Ibrida per estorsione

nei confronti dei Greci;

entrambi gli accusati erano

membri influenti del partito

degli ottimati e in entrambi i

casi, anche se l'accusa fu

portata con dovizia, perse le

cause; tuttavia in questo modo

si accreditò come importante

rappresentante tra i popolari,

anche se l'esito per lui

negativo dei processi lo

convinse a lasciare Roma una

seconda volta. Mentre si

recava a Rodi per i suoi studi

di filosofia fu rapito dai

pirati, e egli stesso convinse

i rapitori a chiedere un

riscatto molto alto, in modo

da aumentare così il suo

prestigio a Roma. Dopo la

liberazione organizzò una

spedizione, catturò i pirati

e li fece condannare a morte

per crocifissione.

Dopo

aver retto la carica di

questore in Spagna (69 a.C.),

Cesare fu eletto edile curule

nel 65 a.C., pontefice massimo

nel 63 a.C. e pretore nel 62

a.C.. Aderì al programma

antioligarchico di Catilina e

sostenne il suo progetto di

congiura, ma non ne rimase

danneggiato. Dopo

aver retto la carica di

questore in Spagna (69 a.C.),

Cesare fu eletto edile curule

nel 65 a.C., pontefice massimo

nel 63 a.C. e pretore nel 62

a.C.. Aderì al programma

antioligarchico di Catilina e

sostenne il suo progetto di

congiura, ma non ne rimase

danneggiato.

Cesare

era stato anche al servizio

del generale Pompeo, con il

quale avrebbe più tardi

diviso il potere. Dopo la

morte della moglie Cornelia 68

a.C., sposò Pompea, nipote di

Silla, per poi divorziare da

lei nel 62 a.C. in seguito a

uno scandalo. Nel 61 a.C.

Cesare fu governatore della

provincia della Spagna

ulteriore, e nel 60 a.C. fu

eletto console.

Nel

59 a.C., l'anno del suo

consolato, Cesare formò una

alleanza strategica con due

altri capi politici, Crasso e

Pompeo. Crasso era l'uomo più

ricco di Roma; Pompeo era in

quel momento il generale con

più successi alle spalle.

Cesare portò al servizio

dell'alleanza la sua popolarità

politica e il suo prestigio.

Pompeo sposò Giulia, la

figlia di Cesare. Questo

accordo non ufficiale fu poi

chiamato dagli storici Primo

Triumvirato.

Nel

59 a.C. fu anche governatore

della Gallia Narbonese, della

Gallia Cisalpina e

dell'Illiria. Come Proconsole

in Gallia (58 a.C. - 49 a.C.)

ingaggiò la guerra contro

vari popoli, sconfiggendo gli

Elvezi nel 58 a.C., i Belgi ed

i Nervii nel 57 a.C. ed i

Veneti nel 56 a.C.. Nel 55

a.C. tentò la prima invasione

della Britannia, e nel 52 a.C.

sconfisse una coalizione di

Galli guidati da

Vercingetorige. Il Comandante

gallico si trovava assediato

ad Alesia, capitale del suo

regno, mentre Cesare lo

attaccava cingendo la città

con una robusta palizzata. Nel

frattempo un immenso esercito

gallico si era radunato e

marciava su Alesia per rompere

l'assedio, ma Cesare, avendolo

saputo, eresse una seconda

palizzata per coprirsi le

spalle. I Galli attaccanti

furono in questo modo

duramente sconfitti e Cesare

assicuro' a Roma il dominio

sull'intera regione.

Dopo

la morte di Crasso, ucciso nel

53 a.C. durante la guerra

contro i Parti, si aprì una

spaccatura fra Cesare e

Pompeo, ingigantita anche

dalla morte di Giulia, figlia

di Cesare nonché moglie di

Pompeo, in seguito al parto.

Invitato nel 50 a.C. dal

Senato a sciogliere il suo

esercito di ritorno dalla

Gallia, Cesare rifiutò

provocando lo scoppio della

guerra civile. Un indovino

allertò Cesare sulla sua

futura sorte: gli fu

raccomandata prudenza sul

Rubicone, il fiume che allora

segnava il confine del pomerio

e dei territori controllati da

Roma e che un generale non

poteva passare in armi.

Cesare

varcò il fiume il 10 gennaio

del 49 a.C., e inseguì Pompeo

fino a Brindisi, sperando di

poter rimettere in piedi

un'alleanza ormai vecchia di

dieci anni. Tuttavia Pompeo lo

evitò e Cesare compì allora

una sorprendente marcia di 27

giorni sino in Spagna, per

incontrarvi il luogotenente di

Pompeo. Successivamente si

diresse di nuovo verso

oriente, per sfidare Pompeo in

Grecia. Il 10 luglio del 48

a.C. evitò di poco una

catastrofica sconfitta a

Dyrrhachium (Durazzo), mentre

la battaglia decisiva ebbe

luogo a Farsalo, il 9 agosto

del 48: Cesare sconfisse il

suo ex alleato e amico e fu

quindi nominato console per 5

anni, mentre Pompeo fuggì in

Egitto, dove fu poi

assassinato da un sicario del

re Tolomeo XIII. Cesare

varcò il fiume il 10 gennaio

del 49 a.C., e inseguì Pompeo

fino a Brindisi, sperando di

poter rimettere in piedi

un'alleanza ormai vecchia di

dieci anni. Tuttavia Pompeo lo

evitò e Cesare compì allora

una sorprendente marcia di 27

giorni sino in Spagna, per

incontrarvi il luogotenente di

Pompeo. Successivamente si

diresse di nuovo verso

oriente, per sfidare Pompeo in

Grecia. Il 10 luglio del 48

a.C. evitò di poco una

catastrofica sconfitta a

Dyrrhachium (Durazzo), mentre

la battaglia decisiva ebbe

luogo a Farsalo, il 9 agosto

del 48: Cesare sconfisse il

suo ex alleato e amico e fu

quindi nominato console per 5

anni, mentre Pompeo fuggì in

Egitto, dove fu poi

assassinato da un sicario del

re Tolomeo XIII.

Non

contento del vantaggio

guadagnato, Cesare si recò

egli stesso in Egitto, e qui

si impegnò per sostenere

Cleopatra, che per la legge

egiziana divenne sua moglie e

dalla quale ebbe un figlio,

(Cesarione, poi fatto uccidere

da Ottaviano Augusto). Quindi

sconfisse successivamente gli

ultimi sostenitori di Pompeo a

Tapso (46 a.C.) e Munda (45

a.C.).

Dopo

esser stato nominato dictator

per 10 anni nel 46 a.C.,

divenne l'anno seguente

dittatore e Console a vita e

fu chiamato Padre della

Patria. Sempre nel 46, nella

sua qualità di Pontefice

Massimo, promulgò il

calendario giuliano, basato

sul ciclo delle stagioni ed

elaborato dall'astronomo

egiziano Sosigene di

Alessandria. Esso fu da allora

il calendario ufficiale di

Roma e dei suoi domini (la

Chiesa ortodossa tuttora usa

il calendario giuliano come

proprio calendario liturgico).

Il mese di quintilis fu

ribattezzato iulius in suo

onore.

Furono

erette sue statue a fianco di

quelle degli antichi re ed

ebbe un trono d'oro in Senato

ed in Tribunato. Nella Vita di

Augusto, Nicolao Damasceno

racconta che una mattina su

una di queste statue venne

posto un diadema, ritenuto

simbolo di regalità e di

schiavitù. Due tribuni della

plebe, Lucio e Gaio,

sconcertati, fecero togliere

il diadema e accusarono Cesare

di volersi proclamare re di

Roma, ma questi convocò

immediatamente il Senato e

accusò a sua volta i tribuni

di aver posto il diadema per

screditarlo: i due vennero

cacciati e sostituiti.

Ancora

più importante è l'episodio

dei Lupercali, una festività

romana durante la quale Marco

Antonio mise un diadema sulla

testa di Cesare. Questi lo

rifiutò e lo gettò via, ma

Antonio lo ripose per una

seconda volta. Il popolo

allora applaudì e lo salutò

dicendo "Salve,

re!". In risposta Cesare

ordinò di mettere il diadema

sulla testa di Giove Ottimo

Massimo, la maggiore divinità

romana.

Cesare

fu assassinato in Campo Marzio

nei pressi del Teatro di

Pompeo, (dove si riuniva il

Senato dopo che la sua sede

era andata distrutta in un

incendio), alle Idi di marzo

(15 marzo) del 44 a.C.. Fu

accoltellato da un gruppo di

cospiratori nostalgici della

Repubblica, che mal

sopportavano il suo potere

assoluto e lo accusavano di

avere ambizioni monarchiche.

Fra i cospiratori c'era Bruto,

forse suo figlio naturale; il

secondo attentatore eccellente

fu Gaio Cassio Longino, altro

repubblicano che come Bruto,

aveva ottenuto da Cesare la

grazia.

Dopo

la sua morte, scoppiò una

lotta fra i suoi nipoti per

accaparrarsi il potere: il

figlio adottivo Ottaviano, il

suo luogotenente Marco

Antonio, ed i suoi assassini

Bruto e Cassio. Ottaviano in

seguito prevalse e divenne il

primo Imperatore Romano, con

il nome di "Cesare

Augusto".

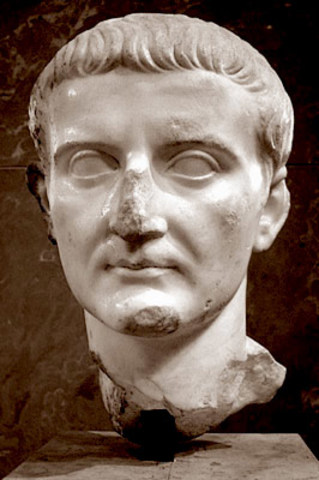

Tiberio

Sempronio Gracco

Tiberio Sempronio Gracco

(Roma, 163 a.C. - ivi 132

a.C.). Figlio maggiore

dell'omonimo Tiberio Sempronio

Gracco e di Cornelia, figlia

di Publio Cornelio Scipione

Africano.

Poco più che fanciullo fece

parte dei sacerdoti Auguri

grazie anche all'approvazione

dell'influente senatore Appio

Claudio che poco più tardi

gli darà in moglie la figlia

Claudia. Nel 146 a.C. all'età

di diciassette anni militò in

Libia sotto il comando del

cognato Scipione Emiliano.

Nove anni dopo al suo ritorno

a Roma venne eletto questore e

dovette partire per la guerra

contro i Numantini sotto il

comando del console Gaio

Mancino.

L'esito della guerra fu

disastroso e una volta messi

in fuga i Romani i nemici si

dichiararono disposti a

trattare soltanto con Tiberio

Gracco, memori delle gesta del

padre che in passato era stato

loro alleato. Accettò di

trattare con i Numantini anche

per recuperare le il diario e

le tavole del suo ufficio di

questore che erano state

rubate nel saccheggio

successivo ala fuga romana.

Tornato a Roma fu accusato e

biasimato per il suo gesto, ma

il popolo e le famiglie dei

soldati scampati al massacro

lo acclamarono come un

salvatore.

Fu eletto tribuno della plebe

nel 133 a.C. e la sua prima

vera iniziativa fu quella di

compilare una legge, con

l'aiuto del pontefice massimo

Crasso e del console Muzio

Scevola, per la

ridistribuzione delle terre

del suolo italico, usurpate

dai ricchi ai più poveri e

offerte ai forestieri per la

lavorazione. La legge limitava

l'occupazione delle terre

dello stato a 125 ettari e

riassegnava le terre eccedenti

ai contadini in rovina. Una

famiglia nobile poteva avere

500 iugeri di terreno, più

250 per ogni figlio, ma non più

di 1000; I terreni confiscati

furono distribuiti in modo che

ogni famiglia della plebe

contadina avesse 37 iugeri.

Il provvedimento era sostenuta

dal popolo anche attraverso

scritte sui maggiori monumenti

e sulle pareti dei portici di

Roma fu ricusata sdegnosamente

dai ricchi che tentarono

inutilmente di incitare una

rivolta contro Tiberio.

I

possidenti si appoggiarono

allora ad un altro tribuno

della plebe, il giovane Marco

Ottavio, che accettò di porre

il veto alla legge agraria.

Tiberio in risposta al veto

scrisse una legge ancora più

restrittiva per i possidenti

terrieri e iniziò così una

sfida tra i due tribuni che

quotidianamente si cimentavano

in senato in dure sfide

oratorie. Con un nuovo editto

proibì ai magistrati di

intraprendere affari sino alla

votazione della legge e questi

come risposta si dimisero

dalle loro cariche arrivando

anche ad assoldare sicari per

far uccidere Tiberio. I

possidenti si appoggiarono

allora ad un altro tribuno

della plebe, il giovane Marco

Ottavio, che accettò di porre

il veto alla legge agraria.

Tiberio in risposta al veto

scrisse una legge ancora più

restrittiva per i possidenti

terrieri e iniziò così una

sfida tra i due tribuni che

quotidianamente si cimentavano

in senato in dure sfide

oratorie. Con un nuovo editto

proibì ai magistrati di

intraprendere affari sino alla

votazione della legge e questi

come risposta si dimisero

dalle loro cariche arrivando

anche ad assoldare sicari per

far uccidere Tiberio.

Il giorno nel quale il popolo

fu chiamato a votare i nemici

di Tiberio asportarono le urne

creando gran tumulto, ma lo

scontro fu evitato anche

grazie alla mediazione dei

consolari Manlio e Fulvio che

lo convinsero a rimettersi al

senato. La discussione in

assemblea fu però infruttuosa

e così Tiberio fu costretto a

proporre la destituzione di

Ottavio che il giorno dopo fu

approvata dal concilio della

plebe portando così anche

all'approvazione della legge;

ma il clima era sempre

infuocato e nonostante i gesti

distensivi di Tiberio nei

confronti dell'avversario,

Ottavio fu a fatica sottratto

dalle grinfie della folla

inferocita.

Sorvegliare l'equità della

divisione spettò, oltre allo

stesso Tiberio, al suocero

Appio Claudio e al fratello

Gaio Gracco. Intanto

l'opposizione dei più ricchi

si faceva sempre più

estenuante e andava dal

rifiuto di costruire un

edificio pubblico preposto

alla causa della legge agraria

fino all'avvelenamento di un

amico di Tiberio.

alla sua morte il re di

Pergamo Attalo III Filopatore

lasciò in eredità le sue

terre e le sue ricchezze al

popolo romano. Tiberio propose

che il suo patrimonio fosse

destinato all'acquisto di

sementi e attrezzi agricoli

per i nuovoi proprietari e che

le nuove terre fossero

anch'esse divise tra la plebe.

Intanto i suoi amici pensarono

di farlo candidare nuovamente

al tribunato e perciò doveva

in tutti i modi accattivarsi

in maniera esponenziale i

favori della plebe. Propose

leggi sull'abrogazione del

servizio militare per lungo

tempo, sulla concessione del

diritto all'appello contro

tutti i magistrati e

sull'ingresso in senato di un

maggior numero di cavalieri.

Il giorno della votazione non

disponeva però della

maggioranza ed i suoi alleati

fecero ostruzionismo fino al

rinvio dell'assemblea al

giorno dopo: Tiberio scoppiò

a piangere per paura di

possibili attentati alla sua

persona suscitando commozione

nel popolo che si offrì di

sorvegliare la sua casa

durante la notte.

La mattina seguente al

Campidoglio, dove era radunato

il popolo per votare, c'era un

tale rumore che non si

riusciva a parlare. Tiberio fu

informato che i suoi nemici

avevano un piano per uccidere

il console Muzio Scevola e

negli sviluppi dell'assemblea

cominciò a diffondersi il

panico, con i sostenitori di

Tiberio che impugnarono le

lance come per difendersi.

I nemici di Tiberio corsero al

Senato e denunciarono il

fatto: il senatore Nasica

esortò i suoi a far

rispettare la legge e i suoi

partigiani marciarono armati

fino al Campidoglio. Ne seguì

una carneficina nella quale

persero la vita oltre trecento

cittadini romani e tra loro lo

stesso Tiberio. Il suo

cadavere fu gettato nel Tevere

e i suoi amici condannati a

morte o esiliati senza

processo.

Il senato non si oppose però

alla spartizione delle terre

ed elesse come nuovo esecutore

il suo parente Publio Crasso.

Nasica fu ripetutamente offeso

e minacciato ed il senato

decise di mandarlo in Asia per

precauzione. La sua opera sarà

poi continuata dal fratello

Gaio.

Gaio

Sempronio Gracco

Gaio

Sempronio Gracco

(154 a.C. - 121 a.C.),

fratello di Tiberio, eletto

tribuno della plebe, riprese

l'opera di riforma sociale

intrapresa dal fratello

maggiore nel 123 a.C., 10 anni

dopo.

Per

ottenere il consenso della

plebe cittadina e degli

equites fece approvare alcune

leggi, di cui la più

importante prevedeva che lo

Stato comprasse il grano dai

privati per rivenderlo a

prezzi minori, e per rendere

possibile ciò propose di

sfruttare la provincia d'Asia

con addetti alla riscossione

delle tasse. Concepì così

una riforma di più ampio

respiro proponendo leggi che

prevedevano il consolidamento

del potere tribunizio,

l'eliminazione dei tribunali

speciali, l'istituzione di

colonie, la concessione della

cittadinanza romana ai latini

e agli italici la cittadinanza

latina, le leggi frumentarie.

Dopo

esser stato rieletto nel 122

a.C. i patrizi gli

contrapposero nel 121 a.C.

Livio Druso che riuscì con la

demagogia a sobillare il

popolo provocando disordini.

Grazie a questi disordini, il

Senato proclamò il

"Senatum Consultum

Ultimum", durante il

quale i magistrati potevano

prendere qualsiasi decisione.

Capendo che poteva essere

messo a morte da un momento

all'altro e non riuscendo a

farsi eleggere per la terza

volta tribuno, Gaio Sempronio

si fece uccidere da uno

schiavo nei pressi del bosco

sacro della ninfa Furrina.

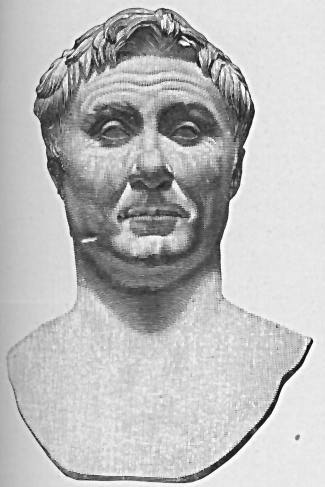

Caio

Mario

Mario, generale

e uomo politico romano, nacque nel 157 a.C. ad Arpino nel Lazio

meridionale, precisamente

nella frazione che ancora oggi

porta il suo nome: Casamari.

Nato

da oscura famiglia, ancora

legata ai parsimoniosi e duri

costumi degli agricoltori

latini, Mario non ebbe modo di

avvicinarsi alla cultura

romana né tantomeno a quella

greca. Ma il suo coraggio e le

sue doti militari lo imposero

all'attenzione di Scipione

l'Emiliano durante il suo

servizio in Spagna, che lo

indicò suo degno successore.

Con l'aiuto della gens Metella

divenne tribuno della plebe e

durante questa carica rivelò

le sue simpatie per la causa

popolare.

Dapprima

combatté in Spagna sotto il

generale Scipione Emiliano;

nel 119 a.C. diventò tribuno

della plebe e si sposò con

una giovane appartenente alla

gens Giulia. Pretore nel 115

a.C., ritornò in Spagna per

condurre una campagna contro i

briganti che terrorizzavano il

paese. Accompagnò poi il

generale romano Quinto Cecilio

Metello in Africa (109 a.C.);

due anni dopo, eletto console,

ebbe il comando della guerra

contro Giugurta, re di

Numidia, che catturò con

l'aiuto del proquestore Lucio

Cornelio Silla nel 106 a.C.

Dopo

aver sottomesso la Numidia,

Mario diventò console per la

seconda volta nel 104 a.C.;

ebbe poi il comando nella

guerra contro le tribù

germaniche dei teutoni e dei

cimbri: sconfisse i primi ad

Aquae Sextiae (oggi

Aix-en-Provence) nel 102 a.C.

e i secondi l'anno dopo presso

Vercelli. Considerato il

salvatore della patria, nel

100 a.C venne riconfermato

nella carica di console (per

la sesta volta consecutiva).

Quando

a Silla, divenuto console,

venne affidata la guida della

guerra contro il potente re

Mitridate VI il Grande nell'88

a.C., Mario, già da tempo in

conflitto con il collega di

rango patrizio, cercò di

privarlo dell'incarico. Scoppiò

allora la guerra civile che

oppose le due fazioni in cui

si divise l'esercito romano:

quella "popolare",

sostenitrice di Mario, e

quella "patrizia" di

Silla. In una prima fase

prevalse Silla, che costrinse

l'avversario a fuggire

dall'Italia e gli subentrò

come comandante in Asia

Minore. Successivamente il

conflitto volse a favore di

Mario, grazie a Lucio Cornelio

Cinna che si schierò con lui

e organizzò tumulti a Roma.

Sulla capitale si diressero le

truppe di Mario e Cinna che,

dopo la resa della città,

massacrarono gli aristocratici

della fazione di Silla. I due

vincitori si proclamarono

consoli (86 a.C.) ma, pochi

giorni dopo, Mario morì.

Lucio

Cornelio Silla

Silla,

Lucio Cornelio (Roma 138 -

Cuma 78 a.C.), uomo politico e

generale romano, dittatore

dall'82 al 79 a.C. Membro

della famiglia patrizia dei

Cornelii, Silla intraprese la

carriera militare nel 107 come

questore di Caio Mario, nella

guerra giugurtina (111-106) in

Africa, riuscendo a farsi

consegnare da Bocco I, re di

Mauretania (che regnò dal 111

all'80), il re di Numidia,

Giugurta.

Questo

episodio pose termine alla

guerra, ma fece nascere una

rivalità tra Mario e Silla;

questi, comunque, rimase

sottoposto al primo fino al

103, partecipando anche alla

campagna contro i Cimbri e i

Teutoni (104-101). Nel 93

divenne pretore e l'anno

seguente propretore in

Cilicia. Dopo aver vinto la

guerra sociale (90-88) che

aveva contrapposto i Romani

agli alleati italici, che

rivendicavano la parità

giuridica, Silla divenne

console; in quello stesso anno

(88) fu investito del comando

della guerra contro Mitridate

VI, re del Ponto. Questo

episodio pose termine alla

guerra, ma fece nascere una

rivalità tra Mario e Silla;

questi, comunque, rimase

sottoposto al primo fino al

103, partecipando anche alla

campagna contro i Cimbri e i

Teutoni (104-101). Nel 93

divenne pretore e l'anno

seguente propretore in

Cilicia. Dopo aver vinto la

guerra sociale (90-88) che

aveva contrapposto i Romani

agli alleati italici, che

rivendicavano la parità

giuridica, Silla divenne

console; in quello stesso anno

(88) fu investito del comando

della guerra contro Mitridate

VI, re del Ponto.

Tuttavia

Mario, che era a capo dei

popolari (il partito della

plebe) e da tempo nemico di

Silla, capo degli ottimati (il

partito degli aristocratici),

cercò di privarlo del

comando. Silla marciò allora

su Roma dando inizio alla

guerra civile. Proscritto

Mario stesso, Silla partì per

l'Asia Minore, dove vinse

Mitridate nell'83. Ritornato a

Roma, debellò la potente

fazione mariana, che nel

frattempo si era ricostituita:

proclamatosi dittatore (82-79)

fece condannare a morte o

all'esilio molti sostenitori

di Mario. Riformò la

costituzione, restituendo il

potere ai senatori e agli

aristocratici, e impose severi

controlli sull'operato dei

tribuni e di altri magistrati.

Riorganizzò i tribunali,

aumentando il numero delle

quaestiones perpetuae,

tribunali speciali permanenti

incaricati di giudicare

singoli specifici delitti. Nel

79 rinunciò alla dittatura e

si ritirò in Campania, dove

morì.

Gneo Pompeo Magno

Gneo Pompeo Magno

è il più noto personaggio

della gens Pompea (106 a.C.,

Picenum - 48 a.C., Egitto).

Generale e politico Romano,

figlio di Gneo Pompeo

Strabone, fu prima alleato e

poi avversario di Cesare.

Pompeo Magno nacque il 28

settembre 106 a.C., come

figlio di Gneo Pompeo

Strabone, un uomo estremamente

ricco proveniente dal Piceno.

Questo ramo della famiglia dei

Pompei era tradizionalmente

provinciale, il che lo

sottoponeva inevitabilmente ai

pregiudizi della elite Romana.

La sua famiglia aveva

raggiunto il consolato per la

prima volta solo 35 anni

prima. Di conseguenza aveva un

background rispettabile ma un

po' troppo provinciale, un

leggero neo che lo ha segnato

durante tutto la sua

competizione politica con i più

potenti patrizi di Roma.

Suo padre, Pompeo Strabone,

era un importante generale ed

il primo della famiglia a

diventare senatore, essendo

stato eletto console il 89

a.C.. Pompeo crebbe con il suo

padre negli accampamenti

militari, coinvolto con

l'esercito e gli affari

politici. Strabone aveva

combattuto prima con Gaio

Mario, poi con Silla nelle

guerre civili dell'88-87 a.C..

A 17 anni, Pompeo era oramai

completamente coinvolto nelle

guerre di suo padre. Inoltre

aveva un suo protetto, un

giovane ufficiale suo

coetaneo, Marco Tullio

Cicerone.

Strabone morì nei conflitti

tra Gaio Mario e Lucio

Cornelio Silla, lasciando al

giovane Pompeo il controllo

dei suoi affari e della sua

fortuna. Malgrado la sua

gioventù, Pompeo fu al fianco

di Silla dopo il suo ritorno

dalla guerra Mitridatica il 83

a.C.. A Roma, Silla prevedeva

difficoltà con Cinna ed trovò

il giovane 23enne, e le tre

legioni di veterani di suo

padre, utili. Questa alleanza

politica accelerò la carriera

di Pompeo a Roma. Silla, ora

dittatore, con il controllo

assoluto della città, forzò

il divorzio dal marito di

Emilia Scaura, la figliastra

incinta per farle sposare il

suo giovane alleato. Pompeo

era semplicemente felice di

divorziare da Antistia, una

matrona provinciale e di

prendere la patrizia Emilia.

Il giovane Pompeo era ora in

un'ottima posizione nei ranghi

di Silla. Durante le campagne

di Silla attraverso l'Italia,

Pompeo incontrò due individui

che avrebbero entrambi

modellato il futuro suo e di

Roma: Marco Licinio Crasso e

Gaio Giulio Cesare. Pompeo

venne a contatto con Crasso

nell'esercito. Crasso, come

Pompeo, era stato lasciato con

una piccola fortuna e con la

forza militare di suo padre ed

aveva parteggiato per Silla. I

due avrebbero sviluppato una

rivalità che sarebbe durata

negli anni a venire. Pompeo

incontrò per la prima volta

Cesare quando Silla portò

Cesare davanti a lui e chiese

a Cesare di divorziare da sua

moglie Cornelia, la figlia di

Cinna. Quando Cesare rifiutò,

Silla lo perdonò. Quando

Pompeo encomiò l'azione,

Silla rispose dicendo che

desiderava lasciare alcuni

nemici vivi per le avventure

successive. Pompeo vide Cesare

così non tanto come un

nemico, ma come un ostacolo

rispettato. Alcuni rapporti

dell'evento suggeriscono che

Pompeo fosse ispirato dal

rifiuto di Cesare a divorziare

da sua moglie, che gli

ricordava lo stesso scenario

che Pompeo aveva affrontato

soltanto due anni prima.

Pompeo era un uomo molto ricco

e un generale di talento con

il controllo di tre legioni di

veterani, era ambizioso di

gloria e potere. Felice di

recepire i desideri del genero

e di riordinare la sua

situazione come dittatore,

Silla inviò Pompeo in Sicilia

per recuperare dai Mariani

l'isola con il suo

inestimabile rifornimento di

grano. Pompeo era un uomo molto ricco

e un generale di talento con

il controllo di tre legioni di

veterani, era ambizioso di

gloria e potere. Felice di

recepire i desideri del genero

e di riordinare la sua

situazione come dittatore,

Silla inviò Pompeo in Sicilia

per recuperare dai Mariani

l'isola con il suo

inestimabile rifornimento di

grano.

La Sicilia era strategicamente molto

importante, poiché produceva

la maggior parte del grano per

Roma. Senza la popolazione

della città avrebbe sofferto

la fame e ci sarebbero

certamente state delle

sommosse. Pompeo si occupò

della resistenza con mano

dura, scacciò le forze

avversarie dalla Sicilia e poi

andò in Africa, in cui

continuò la sua serie

ininterrotta di vittorie nel

82-81 a.C.

Il suo sterminio spietato delle forze

avversarie generò un odio

amaro fra i Mariani

sopravvissuti. Proclamato sul

campo Imperator dalle sue

truppe in Africa, Pompeo

richiese un trionfo per le sue

vittorie africane. Pompeo

rifiutò di sciogliere le sue

legioni e si presentò con la

sua richiesta alle porte di

Roma dove, Silla consentì ad

assegnargli il trionfo. È

anche su questo punto che

Pompeo si guadagnò il

cognomen di Magno, cioè

Grande.

La