|

Strasburgo,

"la città delle strade", è una città

della Francia orientale, capoluogo della

regione Grande Est e del dipartimento

del Basso Reno, al confine con la Germania sulla

riva sinistra del Reno.

Il

nome è tedesco perché in passato il territorio

dell'Alsazia fu dominio sia della Francia

che della Germania.

Gli

abitanti sono chiamati strasburghesi. La città

fa parte di un agglomerato urbano transfrontaliero

di 1 145 000 abitanti che comprende

anche la città tedesca di Kehl.

Strasburgo

è sede, con Bruxelles, del parlamento

europeo. Ospita, inoltre, il Consiglio

d'Europa. Insieme a Basilea, Ginevra e New

York fa parte delle poche città al mondo

che sono sede di organizzazioni

internazionali di prim'ordine, pur non

essendo la capitale di un paese.

Vi

operano l'Università di Strasburgo, la seconda

più importante università francese, e la

prestigiosa Scuola Nazionale della Pubblica

Amministrazione (ENA) fondata dal presidente De

Gaulle.

Il sito su

cui sorge Strasburgo fu inizialmente occupato

dall'accampamento militare romano di Argentorate

dopo le campagne di Germanico del 14-16,

all'interno della provincia di Germania

superiore. A partire dal IV secolo, Strasburgo

fu sede di un vescovato.

Presso le

sue porte fu combattuta una grande battaglia nel

357, tra gli Alemanni e l'imperatore Giuliano

l'Apostata, il quale riuscì a respingerli

mentre il loro re, Conodomario, fu fatto

prigioniero. Pochi anni più tardi (nel 361),

Giuliano, diventava imperatore romano. Un nuovo

attacco viene sferrato il 2 gennaio del 366,

approfittando della superficie ghiacciata del

Reno ed all'inizio del V secolo gli Alemanni

risultano insediati nell'area oggi occupata

dall'Alsazia ed in una grande parte dell'attuale

Svizzera.

Nel corso

del V secolo la città passa dal dominio degli

Alemanni a quello degli Unni e poi dei Franchi;

nell'842 vi viene siglato il Giuramento di

Strasburgo.

Grande

centro di scambi commerciali nel tardo medioevo,

nel 1262 diventa una città libera del Sacro

Romano Impero con un governo autonomo dal 1332.

Nel 1439 viene completata la realizzazione della

Cattedrale di Strasburgo, destinata a diventare

l'edificio più alto del mondo. Negli anni

successivi al 1520 la città fa propria la

dottrina religiosa di Martin Lutero, i cui

adepti fondano a Strasburgo nel secolo

successivo una loro università.

La Francia

annette Strasburgo nel 1681, sotto il regno di

Luigi XIV, e la conquista viene ratificata dal

Trattato di Ryswick nel 1697. La politica di

intolleranza religiosa verso i protestanti

adottata in Francia con l'Editto di

Fontainebleau ma non applicata a Strasburgo,

unita alla crescita dell'industria e del

commercio, porta la popolazione cittadina a

triplicare fino a 150.000 abitanti.

L'inno

nazionale francese, "La Marsigliese",

viene composto a Strasburgo il 25 aprile del

1792 da Claude Joseph Rouget de Lisle, durante

una cena organizzata dal sindaco della città,

Frédéric de Dietrich.

Nel 1871,

terminata col Trattato di Francoforte la guerra

franco-prussiana, la città torna ad essere

parte del Reichsland di Alsazia-Lorena

dell'Impero tedesco. Strasburgo diventa

nuovamente francese dopo la prima guerra

mondiale, con la sigla nel 1919 del Trattato di

Versailles e di nuovo tedesca durante gli anni

della seconda guerra mondiale, dal 1940 al 1945.

La linea

del fronte tra Francia e Germania che nei secoli

ha attraversato Strasburgo e la sua regione ha

anche diviso le comunità e le famiglie, spesso

trovatesi su fronti opposti nei diversi

conflitti. Per questo il monumento cittadino ai

caduti di tutte le guerre raffigura una madre

che regge i corpi di due figli volutamente nudi,

cioè privi di qualsiasi divisa o insegna

riconducibile ad una particolare fazione.

Il simbolo

della città, esaltato già da Goethe, è la sua

cattedrale, uno degli edifici sacri più

significativi del medioevo. La costruzione di

questo capolavoro iniziò nel 1015, ovvero in

epoca romanica, sui resti di un edificio

preesistente, ma il protrarsi dei lavori per

diversi secoli fece sì che la chiesa

presentasse anche elementi stilistici gotici. Di

particolare importanza è la facciata,

straordinaria per le proporzioni e per la

decorazione scultorea dei portali; essa

rappresenta l'autocelebrazione della

cittadinanza, che dal 1286 finanziò il

proseguimento dei lavori che portarono al

completamento di questa gigantesca opera. Di

grande interesse storico e artistico sono anche

le magnifiche vetrate policrome e l'orologio

astronomico.

La piazza antistante è

delimitata da edifici a graticcio con un massimo

di cinque piani come la Maison Kammerzell

edificata nel 1589 di fronte alla cattedrale,

con i suoi portici, le sculture in legno e la

facciata inclinata in avanti. e il Palais Rohan,

costruito in stile Luigi XV intorno

al 1740.

La Grande Île affascina sia per

le case a graticcio, i canali e i cortili

lastricati ricoperti di vite vergine sia per i

nomi delle strade evocatori del passato: rue du Vieux-Marché-aux-Poissons

(dove visse Goethe nel 1770), pont

du Corbeau,

pont

des Moulins,

rue

du Fossé des Tanneurs, rue

du Bain aux Plantes, rue des Dentelles...

Infine, il centro storico è

completato dalla Petite France, il pittoresco

quartiere dei conciatori costruito fra il XVI e il XVII secolo, dai ponts couverts (ponti che in origine

erano coperti).

Questo quartiere che avrebbe affascinato Walt

Disney, deve il suo nome all'ospedale costruito

nel XVI secolo per i soldati di Francesco I che

avevano portato dall'Italia il vaiolo. Ma la

Petite France era soprattutto il quartiere dei

pescatori, dei mugnai e dei conciatori.

Le case a graticcio che si riflettono nell'acqua del

canale risalgono alla fine del '500 o del '600.

La più celebre è quella detta "des

Tanneurs"

(dei conciatori) edificata nel 1572. Sono tutte

costruite con le tipiche gallerie in legno, le

logge su mensole dove i conciatori facevano

asciugare le pelli dopo averle lavate e grattate

nell'acqua del canale.

È a

Strasburgo che vissero dal XVII al XVIII secolo

i più celebri fabbricanti di organi d'Europa, i

Silbermann, fabbricanti di padre in figlio, e i

cui strumenti, cari al grande Jean-Sébastien

Bach, sono tuttora considerati la perfezione

stessa, come gli stradivari per il violino...

Potrai ammirare una delle loro realizzazioni

(del 1741) nella chiesa St-Thomas.

Ma la tradizione dell'organo si

è perpetuata a Strasburgo! Gli appassionati

devono assolutamente visitare anche la Cité

de la Musiqueet de la Danse inaugurata nel mese di

maggio 2006 e che ospita un organo nuovo

fiammante di 7 tonnellate, alto 11 metri,

fabbricato dalla manifattura strasburghese

Mühleisen.

Situato in una sala a forma di

cono alto 18 metri, circondato di pietra

antracite per ragioni acustiche, questo

strumento appartiene al Conservatorio Nazionale

della Regione di Strasburgo (CNR). La cassa

disegnata dall'architetto Henri Gaudin affascina

per le sue linee pure e racchiude non meno di 26

registri per tutti i repertori. Di notevole

fattura e armonizzazione, quest'organo moderno,

uno dei più belli di Francia, soddisfa già 35

allievi del CNR ma anche i più grandi oganisti

invitati, come Martin Gester, specialista di

Bach, e il compositore Thierry Escaich.

Cattedrale

di Notre Dame

La

cattedrale di Strasburgo (chiamata Notre-Dame

e Liebfrauenmünster in francese

e in tedesco)

è una delle chiese più note di Francia

e del mondo. Da sempre è stata un importante

parametro di riferimento per gli edifici più

alti del mondo.

Gli

scavi archeologici sotto e intorno alla

cattedrale sono stati condotti nel 1896–1897,

1907, 1923–1924, 1947–1948, tra il 1966 e il

1972, e infine tra il 2012 e il 2014.

Il

sito dell'attuale cattedrale è stato utilizzato

per diversi edifici religiosi precedenti, a

partire dal periodo Argentoratum, quando un

santuario romano occupava il sito fino

all'edificio che si trova oggi.

Si

sa che una cattedrale fu eretta dal vescovo sant'Arbogaste della diocesi

di Strasburgo alla fine del VII secolo,

sulla base di un tempio dedicato alla Vergine

Maria, ma oggi non ne rimane nulla. La

precedente cattedrale di Strasburgo, i cui resti

risalenti alla fine del IV secolo o all'inizio

del V secolo sono stati riportati alla luce nel

1948 e nel 1956, si trovava nel sito

dell'attuale chiesa di Santo Stefano.

Nell'VIII

secolo, la prima cattedrale fu sostituita da un

edificio più importante che sarebbe stato

completato sotto il regno di Carlo Magno.

Il vescovo Remiglio di Strasburgo (detto anche Rémi)

volle essere sepolto nella cripta, secondo il

suo testamento del 778. Fu certamente in questo

edificio che nell'842 furono pronunciati i giuramenti

di Strasburgo. Gli scavi hanno rivelato che

questa cattedrale carolingia aveva tre navate e

tre absidi. Una poesia descrive questa

cattedrale come decorata con oro e pietre

preziose dal vescovo Ratho (anche Ratald o

Rathold). La basilica prese fuoco in diverse

occasioni, nell'873, nel 1002, a causa del duca

di Svevia Ermanno II e del di lui

genero e duca di Carinzia Corrado, nel

contesto della successione al trono

imperiale di quell'anno, e nel 1007.

Nel

1015 il vescovo Guarniero I d'Asburgo posò

la prima pietra di una nuova cattedrale sulle

rovine della basilica carolingia. In seguito,

costruì una cattedrale in stile romanico, ma fu

poi continuata secondo i canoni

dell'architettura gotica sia francese che

tedesca. Quel duomo fu raso al suolo nel 1176

perché all'epoca le navate erano coperte da

un'intelaiatura di legno. Nel

1015 il vescovo Guarniero I d'Asburgo posò

la prima pietra di una nuova cattedrale sulle

rovine della basilica carolingia. In seguito,

costruì una cattedrale in stile romanico, ma fu

poi continuata secondo i canoni

dell'architettura gotica sia francese che

tedesca. Quel duomo fu raso al suolo nel 1176

perché all'epoca le navate erano coperte da

un'intelaiatura di legno.

Dopo

quel disastro, il vescovo Enrico di Hasenburg

decise di costruire una nuova cattedrale, per

essere più bella di quella di Basilea, che

era appena terminata. La costruzione del nuovo

duomo iniziò sulle fondamenta della struttura

precedente, e si concluse solo secoli dopo. La

cripta del duomo di Guarniero, che non era

bruciata, fu conservata e ampliata verso ovest.

I lavori proseguirono fino al 1439.

Fu costruita a partire dal 1176 ed iniziata in stile romanico,

anche se fu poi continuata secondo i canoni

dell'architettura

gotica sia francese che tedesca.

Essenzialmente, i lavori proseguirono fino al 1439.

Si basava sulle fondamenta della precedente

costruzione del periodo ottoniano. Per la sua

fattezza, è un illustre esempio di costruzione

in pietra

arenaria dei Vosgi (grès rouge des Vosges). Questa pietra tipica delle

zone renane le conferisce il tipico colore

rossiccio, che caratterizza anche opere situate

in città vicine, come la cattedrale di Friburgo in Brisgovia o il münster

di Basilea.

Ha la forma

di una basilica

a tre navate, con transetto.

È rimasta incompiuta anche in funzione delle

enormi dimensioni del progetto, che il comune di

Strasburgo

ed il vescovo Henri de Hasenbourg perseguivano

in concorrenza con altre città nelle zone

limitrofe. Per questo, oggi si distingue da

molte altre cattedrali gotiche per l'evidente

mancanza di una delle due torri campanarie,

quella meridionale, il che ha causato uno forte

effetto asimmetrico dell'insieme (in contrasto

con la regolarità che caratterizza la facciata,

la cui struttura a scacchiera è facilmente

riconoscibile).

La parte posteriore della chiesa,

soprattutto il presbiterio

ma anche il transetto, è quella maggiormente

caratterizzata da elementi romanici che peraltro

sono evidenti nella cripta dell'XI secolo.

Ciononostante,

l'interno è caratterizzato da una spiccata

dissoluzione delle pareti secondo i parametri

delle cattedrali gotiche francesi dell'epoca.

D'altro

canto, le sculture della chiesa lasciano

trasparire nuove tendenze dell'arte gotica, dato

che in opere come la morte della Vergine

il drappeggio dei vestiti non nasconde più

completamente le forme del corpo: la scultura

riacquista così una parte della plasticità che

il gotico tendeva in precedenza a tralasciare

per assecondare le forme snelle e lo slancio

verso l'alto tipico della scultura gotica.

Si

distingue per un orologio

astronomico di grande fattura che

riproduce, unico nel suo genere, la precessione

degli equinozi. È in grado di battere

anche le 13.

Costruito

durante il XVI

secolo, l'orologio

astronomico di Strasburgo

è un capolavoro del Rinascimento,

all'epoca considerato una delle sette meraviglie

della Germania. È stato portato alle forme

attuali nel corso di diversi secoli.

Verso la

fine del secolo XIII con l'invenzione

dell'orologio meccanico si produsse un grande

cambiamento nel modo di misurare il tempo in

precedenza affidato alle clessidre e agli

orologi solari. Avvenne allora che molti edifici

pubblici furono dotati di grandi orologi

meccanici e Strasburgo fu una delle prime città

a realizzarne uno costruendo all'interno della

cattedrale negli anni fra il 1352 e il 1354 il

cosiddetto Orologio dei Re Magi. Si

trattava di una costruzione dotata di una cassa

contenente il dispositivo meccanico alta circa

dodici metri e di un calendario, un astrolabio

e, in alto la statua della Vergine col Bambino

davanti al quale s'inginocchiavano ogni ora i Re

Magi mentre un carillon

suonava e un gallo cantava innalzando le ali.

Nel 1547,

essendosi l'orologio ormai irrimediabilmente

deteriorato, si decise di costruirne uno nuovo

anziché cercare di ripararlo. Questa

costruzione andò per le lunghe, la cattedrale

fu adibita al rito protestante poi a quello

cattolico e poi ancora a quello protestante

sicché cambiarono i preposti alla chiesa, i

lavori iniziarono tardi, furono poi interrotti,

lunghi furono i tempi per reperire uomini capaci

di fare avanzare il progetto iniziale, finché

l'ingranaggio in ferro battuto smise di

funzionare definitivamente poco prima della Rivoluzione

francese. Nel 1547,

essendosi l'orologio ormai irrimediabilmente

deteriorato, si decise di costruirne uno nuovo

anziché cercare di ripararlo. Questa

costruzione andò per le lunghe, la cattedrale

fu adibita al rito protestante poi a quello

cattolico e poi ancora a quello protestante

sicché cambiarono i preposti alla chiesa, i

lavori iniziarono tardi, furono poi interrotti,

lunghi furono i tempi per reperire uomini capaci

di fare avanzare il progetto iniziale, finché

l'ingranaggio in ferro battuto smise di

funzionare definitivamente poco prima della Rivoluzione

francese.

Finalmente

nel 1838 fu dato l'incarico a Jean Baptiste Schwilgué (1776-1856) di restaurare l'orologio. Il

restauro durò fino al 1842, si realizzò così

il compito che Schwilgué si era prefisso fin da

giovane di far ripartire l'orologio, per cui

aveva studiato da autodidatta tutta la vita per

acquisire le conoscenze e le capacità

necessarie.

Formò gli

operai in modo che fossero in grado di seguirlo,

realizzò le macchine per costruire le parti

dell'orologio in modo più preciso possibile e

le macchine per intagliare il legno per sbozzare

le figure mobili partendo dai modelli in gesso.

Avrebbe voluto costruire un orologio ex novo ma

la comunità arretrò dinanzi al costo che

avrebbe dovuto sostenere e gli affidò soltanto

l'incarico del restauro. Questo consentì che

non andassero perdute le decorazioni pittoriche

rinascimentali della grande cassa.

La

struttura dell'orologio è composta dalla cassa

alta 18 metri che poggia su un basamento

alto più di 4 metri e largo 7,30 metri dal

quale s'innalzano anche una scala a chiocciola per accedere alla parte superiore e al

quadrante esterno e da una torre entro la quale

scorrono i cinque pesi che forniscono la forza

motrice dei meccanismi contenuti nella cassa; la

ricarica avviene ogni settimana cioè quanto

impiegano i pesi a compiere la discesa. Il tutto

è ornato da pitture e sculture in legno.

L'indicazione

dell'ora è data da un quadrante sul quale le

lancette argentate indicano l'ora ufficiale e

quelle dorate, in ritardo di circa mezz'ora su

quelle argentate, indicano l'ora locale alla

quale sono sincronizzate le sonerie dei vari

personaggi meccanici: il primo quarto d'ora è

scoccato da un putto alato, il secondo da un

fanciullo adolescente, il terzo da un adulto e

il quarto da un vecchio a simboleggiare le

quattro età della vita. Tutti sfilano davanti

alla morte che ha in una mano una falce e

nell'altra un battaglio col quale batte le ore

senza mai fermarsi mentre le età, come gli

uomini, riposano durante la notte; dopo i

rintocchi dell'ora un'altra figura di putto

alato rovescia la clessidra che tiene in mano.

Allo

scoccare del mezzogiorno le statue

rappresentanti gli apostoli sfilano davanti al

Cristo che, passato l'ultimo apostolo, benedice

i visitatori; durante la sfilata degli apostoli

un gallo canta per tre volte. Da sempre questo

animale ha infatti rappresentato la misura del

tempo e, ricordando la rinnegazione del Cristo

da parte dell'apostolo Pietro prima che il

gallo canti , simboleggia anche la fragilità

umana.

I giorni

sono rappresentate da statue delle divinità

mitologiche dalla domenica con Apollo e

successivamente i vari giorni della settimana

rappresentati da Diana, Marte, Mercurio, Giove,

Venere fino al sabato che vede Saturno

raffigurato mentre divora i suoi figli e

rappresenta il tempo che divora ciò che crea .

La freccia tenuta da Apollo ha anche la funzione

di indicare sul calendario il giorno attuale.

L'anno è descritto da un calendario perpetuo a

forma di anello con i mesi, i giorni e i

rispettivi santi, le feste fisse e mobili.

Un globo celeste riproduce i

movimenti della volta stellata intorno alla

terra immobile al centro secondo la visione

tolemaica. Ha più di 5000 stelle e gira

in un giorno

siderale, cioè nel tempo intercorrente

fra due passaggi successivi di una stella sullo

stesso meridiano, più breve di circa quattro

minuti del giorno solare medio. È pure indicato

il tempo apparente, o vero tempo solare, dato

dal tempo intercorrente fra due passaggi

successivi del sole sul meridiano.

Due lancette indicano il movimento apparente del

sole e quello della luna intorno all'emisfero

terrestre settentrionale e indicano quindi con

la loro posizione anche le eclissi

del sole e della luna.

Il

complesso delle pitture, opera dell'artista Tobias Stimmer e del fratello Josias,

operanti nel XVI secolo, evoca il tempo sotto i

diversi aspetti, cronologico, storico e

teologico ma sempre tendendo a dimostrare che

l'uomo e l'umanità sono indirizzati verso la

fine. Così è evocata la creazione degli uomini

mediante la estrazione di Eva da una costola

d'Adamo da parte di Dio, che, secondo la

tradizione protestante, non è rappresentato

direttamente ma è soltanto indicato da una

scritta al centro di un globo di fuoco.

Il

giudizio

universale a rappresentare la fine è

illustrato in tre scene di contenuto teologico.

Di concezione teologica luterana

sono la rappresentazione della Caduta e della

Salvezza mediante la Fede e la Grazia. Le

quattro stagioni rappresentano le età dell'uomo

e il tempo irreversibile della vecchiaia perché

dietro all'inverno si scorge la morte con la sua

clessidra. Il

giudizio

universale a rappresentare la fine è

illustrato in tre scene di contenuto teologico.

Di concezione teologica luterana

sono la rappresentazione della Caduta e della

Salvezza mediante la Fede e la Grazia. Le

quattro stagioni rappresentano le età dell'uomo

e il tempo irreversibile della vecchiaia perché

dietro all'inverno si scorge la morte con la sua

clessidra.

Altre

pitture rappresentano uomini che hanno

illustrato la scienza e le arti. Copernico

è raffigurato con in mano un ramo di mughetto a

significare il fatto che fu un medico, ma non in

relazione alla sua teoria astronomica

eliocentrica vista dai suoi contemporanei e

dall'ideatore dell'orologio soltanto come una

geniale ma bizzarra ipotesi, tant'è che il

complesso dello strumento abbraccia ancora la

teoria geocentrica tolemaica. Il planetario

mostra la circolazione dei pianeti visibili e i

segni dello zodiaco tracciati sul quadrante

permettono di determinare in quale costellazione

si trovano i pianeti, le fasi lunari sono

determinate dal globo della luna per metà

bianco e per metà nero che compie una rotazione

completa della durata del mese lunare di 29

giorni e 55 minuti. I moti dei pianeti e della

luna sono realizzati con estrema precisione

rispetto alla realtà, precisione che stupisce

se si pensa che è ottenuta con congegni

meccanici di oltre 150 anni fa.

In sintesi

l'orologio realizza una completa visione

dell'astronomia del Cinquecento oltre che un

esempio dell'abilità raggiunta dalla tecnologia

meccanica nella metà dell'Ottocento, un bel

esempio di arte rinascimentale tedesca e un

motivo di riflessione sul mistero del tempo.

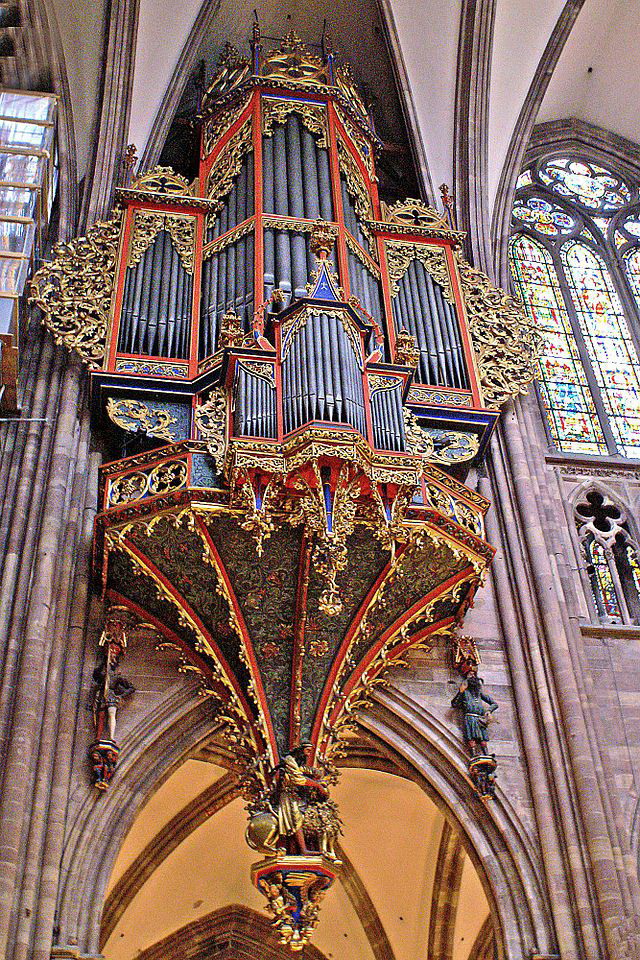

Le

prime notizie circa la presenza di un organo

all'interno della cattedrale di Strasburgo

risalgono al 1260, quando, benché la navata non

fosse ancora stata completata, era presente un

piccolo organo positivo vicino la cappella di

San Giovanni Battista. Guncelin (o Gunzelin,

Guncelinus) da Francoforte, nel 1292, realizzò

un nuovo strumento, forse già ubicato nella

posizione attuale. Il 15 agosto 1298, però,

l'organo andò distrutto da un incendio.

Un

nuovo strumento venne realizzato da Claus Karlé

(o Karlen, Carlé) fra il 1324 e il 1327. Benché

fosse certamente di piccole dimensioni, l'organo

era accompagnato da due automi soprannominati

"rohraffes", realizzati da Karlé e

posti ai lati inferiori della cassa. Questi

automi, ancora esistenti, sono l'araldo

cittadino, rappresentato da un trombettiere

vestito con una giubba e un paio di calzoni

bianchi e rossi, i colori di Strasburgo, e il

venditore di brezel, una figura corpulenta con

una folta barba nera. Grazie a dei meccanismi

l'araldo poteva muovere il braccio e portare lo

strumento alla bocca, mentre il venditore di

brezel apriva la bocca e agitava le braccia. Nel

grande pendaglio centrale posto sotto la cassa,

inoltre, alla fine del Trecento venne aggiunta

una scultura raffigurante la vicenda di Sansone

e il leone, al quale un meccanismo faceva

spalancare le fauci.

Nei

giorni di Pentecoste, quando i pellegrini

giungevano in cattedrale da tutta la diocesi,

era tradizione che il loro ingresso

nell'edificio fosse accompagnato da un vero a

proprio spettacolo prodotto dai

"rohraffes", manovrati da alcuni

inservienti nascosti sulla tribuna dell'organo:

l'araldo imboccava la tromba, il leone apriva e

chiudeva le fauci (e forse ruggiva) e il

venditore di brezel accoglieva i fedeli con

urla, commenti satirici e canzoni profane. Il

nome "rohraffes" deriva da

"rohn" (canna) e da

"affes" (scimmie), e significa scimmie

delle canne, con riferimento all'organo.

Altre fonti, invece, fanno derivare il termine

"rohn" da "röhren" (urlare),

dando al nome degli automi il significato di scimmie

urlatrici.

Poiché

anche la celebrazione della messa era

continuamente disturbata da rumori e interventi

sarcastici provenienti dall'automa del venditore

di brezel, Jean Geiler de Kaysersberg, alla fine

del XV secolo, invocò a più riprese la

soppressione di questa tradizione, ma gli automi

continuarono a essere utilizzati. La tradizione

fu interrotta dalla Riforma, nella seconda metà

del XVI secolo, anche se gli automi vennero

lasciati al loro posto. Poiché

anche la celebrazione della messa era

continuamente disturbata da rumori e interventi

sarcastici provenienti dall'automa del venditore

di brezel, Jean Geiler de Kaysersberg, alla fine

del XV secolo, invocò a più riprese la

soppressione di questa tradizione, ma gli automi

continuarono a essere utilizzati. La tradizione

fu interrotta dalla Riforma, nella seconda metà

del XVI secolo, anche se gli automi vennero

lasciati al loro posto.

Il

17 marzo 1384 l'organo bruciò in un incendio,

andando completamente distrutto. I due

"rohraffes", però, scamparono alle

fiamme. Si decise allora di costruire subito un

nuovo strumento, il quale venne ultimato già

l'anno successivo. È a questo periodo che

risale il grande pendaglio posto sotto la cassa,

ornato dalla già citata scena di Sansone e il

leone e da un sostegno con tre angeli che

suonano un liuto, una chitarra e un organo

portativo. Appeso al positivo tergale è

presente un pendaglio più piccolo, decorato da

due selvaggi che si arrampicano a un albero.

L'organaro è sconosciuto, anche se si ipotizza

il nome di Corrado da Rotenburg. La cassa,

invece, è opera di Michele da Friburgo.

Nel

1434 lo strumento venne sostituito da un organo

nuovo, realizzato da Michel Gerlach (o Grolach)

e da Pierre Generis (o Gereis). Frédéric Krebs

(o Krebser), nel 1491, collocò l'organo

all'interno della cassa attuale, alta 24 metri e

larga 8. Erano presenti anche delle ante a

protezione delle canne: quelle del corpo

centrale erano dipinte con l'adorazione dei

Magi, mentre quelle del positivo erano decorate

da una natività. Lo strumento di Krebs era

dotato di tre manuali, i primi due accoppiabili,

e dieci mantici.

A

differenza degli strumenti precedenti, nei quali

tutte le canne suonavano insieme

contemporaneamente, lo strumento di Krebs era

invece sicuramente dotato di registri inseribili

e disinseribili, a eccezione però del

grand'organo, nel quale i registri erano ancora

indivisibili. Poiché Krebs, in tedesco,

significa granchio, l'organaro posizionò

due ornamenti a forma di chele sopra il

positivo. L'organo fu rinnovato fra il 1507 e il

1511 da Hans Süss, il quale modificò numerosi

registri e alzò il corista del La. Nel 1542

Hans Schentzer eseguì alcune riparazioni,

seguite da altre nel 1564 a opera di Sigmund

Peistle.

Circa

un secolo dopo, Antoine Neuknecht ricevette

l'incarico di rinnovare lo strumento. Neuknecht

aumentò l'estensione dei manuali e della

pedaliera e cambiò qualche registro, ultimando

i lavori nel 1609. I mantici erano dodici, a

cuneo, i manuali disponevano di 42 note e il

corista del La era molto alto, forse intorno ai

510 Hz.

Dopo

la guerra dei trent'anni Mathias Tretzscher (o

Troestler, Tretscher, Tretzscher) ricevette

l'incarico di restaurare lo strumento,

lavorandoci dal 1624 al 1660. Tretzscher realizzò

un vero grand'organo (fino ad allora tutti i

registri presenti suonavano contemporaneamente),

aumentò l'estensione dei manuali e abbassò il

corista del La. La facciata e la cassa furono

preservate, ma le ante vennero rimosse.

Andreas

Silbermann, nel 1713, descrisse lo strumento

come inaccordabile e non riparabile, parlando

anche di numerosi registri non funzionanti.

Silbermann voleva realizzare un nuovo strumento,

con una cassa nuova, da posizionare sotto il

rosone centrale. I superiori della chiesa,

invece, gli imposero di mantenere la cassa

gotica e la posizione nella navata. Il contratto

venne firmato il 23 febbraio 1714 e i lavori si

conclusero nell'agosto 1716. Si trattava di un

grande strumento, dotato di tre manuali,

pedaliera, 39 registri, 2.242 canne, sei somieri

e dodici mantici, sul quale era presente una

placca con l'iscrizione: «Er heisset Silbermann

Werk und seine seynd Gülden» (tedesco arcaico:

Il suo nome è Silbermann, ma i suoi lavori

sono d'oro, giocando sul fatto che silbermann,

letteralmente, significa uomo d'argento).

Nel

1833 i superiori della chiesa decisero di

rinnovare lo strumento, affidando i lavori a

Georges Wegmann. Il maestro di cappella Joseph

Wackenthaler, tuttavia, desiderava un organo

sinfonico: nel 1850 elaborò il progetto per un

organo completamente nuovo, e, per il 1869,

aveva programmato un intervento di rifacimento a

opera di Aristide Cavaillé-Coll. La guerra

franco-prussiana del 1870, però, fece sfumare

qualsiasi progetto.

Il

conflitto danneggiò lievemente lo strumento,

che venne riparato da Charles Wetzel nel 1873 e

nel 1876. Heinrich Koulen, nel 1880, propose di

modificare completamente la trasmissione

dell'organo, dotandolo di un sistema pneumatico.

La sua idea venne accettata nel 1889 e i lavori

si conclusero nel 1897, ma gli fu impedito di

manomettere la cassa gotica. Koulen, inoltre,

aggiunse sette registri al positivo, quattro al

grand'organo, nove al recitativo e quattro alla

pedaliera, dando allo strumento una sonorità

prettamente ottocentesca. Al termine dei lavori,

Koulen, accusato di aver irreparabilmente

manomesso un capolavoro dell'arte organaria

antica, venne duramente contestato.

All'inizio

del XX secolo si aprì una crepa su uno dei

pilastri che sostengono il peso della volta. Per

poter costruire le impalcature, l'organo venne

smontato e rimosso poco prima dello scoppio

della Prima guerra mondiale. Purtroppo, a causa

del conflitto, le autorità militari ordinarono

di requisire tutto il metallo disponibile, e le

canne vennero così fuse a scopi bellici.

Solamente alcune delle canne della facciata,

risalenti all'organo di Frédéric Krebs, si

salvarono.

Dopo

la guerra vennero proposti diversi progetti per

la realizzazione di un nuovo strumento, dotato

di trasmissione meccanica, il più simile

possibile all'organo di Andreas Silbermann. Alla

fine, la chiesa commissionò i lavori a

Edmond-Alexandre Roethinger. Quest'ultimo,

tuttavia, non era esperto nel realizzare

strumenti a trasmissione meccanica. Inoltre, la

profondità della cassa gotica era molto

limitata (da 120 a 150 centimetri), rendendo il

lavoro ancora più complesso. Per risolvere la

situazione, Roethinger decise di costruire un

organo a trasmissione pneumatica, terminando i

lavori nel 1935.

Lo

strumento, tuttavia, si rivelò insoddisfacente,

anche per via dell'acustica della cattedrale,

non adatta alle sonorità di un organo

sinfonico. Max Roethinger, nel 1959, eseguì

alcune modifiche. Durante gli anni Settanta la

chiesa decise di rinnovare l'organo. I lavori

vennero affidati ad Alfred Kern, il quale si

avvalse della collaborazione di Michel Chapuis

per realizzare uno strumento stilisticamente

adatto alla cattedrale.

Il

nuovo organo, completato nel 1981, è dotato di

trasmissione meccanica, l'aria è fornita da due

mantici, il corista del La corrisponde a 440 Hz

e il temperamento è equabile.

Un

organo nel coro, detto dei tre re,

venne citato per la prima volta nel 1352 e restò

nell'edificio fino al 1400. Fra il 1400 e il

1402 fu realizzato un nuovo strumento,

sostituito nel 1478 da un piccolo organo

costruito da Frédéric Krebs (o Krebser).

Mathias Tretzscher (o Troestler, Tretscher,

Tretzscher), nel 1660, realizzò uno strumento

di piccole dimensioni e lo pose sul jubé, e lì

restò fino al 1681, anno in cui fu trasferito

nella chiesa di Temple Neuf. Nel 1694, però, è

attestata nuovamente la presenza di un piccolo

organo all'interno della cattedrale. I superiori

della chiesa, all'inizio del XVIII secolo,

decisero di far realizzare un nuovo strumento,

affidando i lavori a Joseph Waltrin, il quale li

ultimò nel 1712. Intorno al 1727 lo strumento

venne spostato dal jubé al coro e andò

completamente distrutto durante la Rivoluzione

francese. Per gran parte del XIX secolo la

cattedrale restò priva dell'organo del coro,

finché, nel 1878, Joseph Merklin portò a

termine un nuovo strumento. Edmond-Alexandre

Roethinger eseguì alcune riparazioni nel 1909,

seguite da altre nel 1958. Nel 1970 la chiesa si

rivolse a Jean-Georges Koenig per rinnovare lo

strumento, che venne ultimato nel 1976.

Pag.

2

Pag.

2

|