|

Avignone

è

una

città

della

Francia

meridionale,

situata

sulle

rive

del

Rodano,

immediatamente

a

nord

della

pianura

della

Bassa

Linguadoca.

Già

in

età

romana

fu

un

fiorente

municipio

della

Gallia

Narbonese;

occupata

in

seguito

dai

Burgundi,

dagli

Ostrogoti

e

dai

Franchi,

dal

933

fece

parte

del

regno

di

Arles;

divenne

comune

autonomo

dal

1146

e

nel

1290

fu

annessa

ai

territori

del

conte

di

Provenza,

Carlo

d'Angiò.

Dal

1309

al

1377,

la sede

stabile

del papato non

fu

Roma,

ma Avignone,

città

della Francia meridionale.

La

presenza

dei

sovrani

pontefici,

avrebbe

dovuto

essere

provvisoria,

ma

si

protrarrà

fino

al

1377.

Inizialmente

una

piccola

città,

durante

il

periodo

in

cui

ospiterà

i

papi Avignone si

trasformerà

in

una

vera

capitale,

con

una

corte

in

grado

di

attirare

alcuni

tra

i

maggiori

artisti

e

uomini

di

lettere

dell’epoca.

Il

regno

di Filippo

IV di

Francia

(1268

–

1314,

re

dal

1285),

detto

il

Bello,

era

stato

contraddistinto

da

un

drammatico conflitto

con

il

papato.

Per

questo

motivo,

durante

il

turbolento

conclave

del

1305,

che

si

svolge

a

Perugia,

fece

il

possibile

per

assicurarsi

l’elezione

di

un papa

francese: Clemente

V.

Il

nuovo

papa,

che

pure

aveva

intenzione

di

recarsi

prima

o

poi

a

Roma,

fu

incoronato

a

Lione.

Cagionevole

di

salute

e

impegnato

in

complesse

e

prolungate

trattative

col

re

di

Francia,

non

lasciò

mai

la

Francia:

nel

1309

si

trasferì

ad Avignone,

già

al

tempo

proprietà

di

Carlo

II

d’Angiò,

re

di

Napoli

e

conte

di

Provenza,

un

fedele

vassallo

del

papa.

D’altro

canto, Roma,

in

questi

anni

funestata

da

una

guerra

tra

fazioni,

per

i

papi

era tutt’altro

che

sicura.

All’inizio,

in

ogni

caso,

non

ci

fu

il

progetto

di spostare

la

capitale

della

Cristianità

da

Roma

ad

Avignone:

in

passato

era

già

capitato

che

un

pontefice,

per

qualche

anno, si

allontanasse

da

Roma.

Il

papa

successivo,

Giovanni

XXII

(al

secolo

Jacques

Duèse,

1245

-

1334,

eletto

papa

nel

1316),

era

stato

vescovo

di Avignone,

servendo

da

vicino

il

suo

predecessore

dal

1310:

rimanervi,

fu

per

lui

una

scelta

piuttosto

naturale.

A

partire

dal papato di

Clemente

V,

le

ingerenze

della monarchia

francese furono

talmente

gagliarde

da

rendere

inevitabile

e

una

progressiva

‘francesizzazione’

del papato.

Basti

pensare

al

fatto

innegabile

che

tutti

e

sei

i

successori

di

Clemente

V,

eletti

dal

1316

e

fino

al

1378,

nonché

111

dei

134

cardinali

da

loro

nominati,

furono

francesi.

Nonostante

questo,

il papato

avignonese -

tradizionalmente

visto

come

un’autentica

catastrofe per

la

chiesa

-

non

fu

semplicemente

una

dipendenza

del papato dal

re

di

Francia.

In

questi

anni,

al

contrario,

i

papi

introdussero

una

serie

di innovazioni

determinanti:

una

centralizzazione

amministrativa,

riforme

del

clero, tentativi

di

evangelizzazione

in

Cina,

e interessanti

politiche

universitarie.

Nonostante

questo

il

prestigio

del papato,

visto

dai

contemporanei

come

un’istituzione

asservita

alla

monarchia

francese,

ed

anche

per

il

suo

antagonismo

con

l’Inghilterra e

con

l’Impero,

ne

risultò

inevitabilmente

danneggiato,

tanto

da

essere

una

delle

principali

cause

del

successivo scisma

d’Occidente.

Giovanni

XXII,

tra

le

altre

cose,

condannò

come eresia la

dottrina

che

proclamava

la

povertà

assoluta

di Cristo,

e

con

il

sostegno

di

Napoli

lanciò

quasi

una crociata,

nella

speranza

di

recuperare

il controllo

d’Italia,

contro

il

potente

stato

dei Visconti,

signori

di

Milano (1320),

tentando

di

facilitare

un ritorno

a

Roma

del

papato.

Intervenne

poi

pesantemente

nella

contesa

per

il trono

imperiale tra

Ludovico

IV

detto

il

Bavaro

(1287-1347)

ed

il

duca

d’Austria

Federico

I

(detto

anche

lui

il

Bello,

1289-1330).

Il

suo

successore Benedetto

XII (morto

nel

1342,

eletto

papa

nel

1334),

iniziò

la

costruzione

del

costosissimo palazzo

dei

papi

ad

Avignone,

continuò

a

riformare

la

chiesa

e

tentò

di

lanciare,

senza

successo,

una

crociata

nel

1335.

In

questi

anni

la corte dei

papi

presso

Avignone raggiungeva

il

suo

massimo

splendore.

Con Clemente

VI (1291-1352,

papa

dal

1342), si

riaprì

la

lotta con

l’imperatore

Lodovico

il

Bavaro.

Anche

lui

tentò

di

intervenire

in Italia,

ma

con

esiti

incerti:

approvò

inizialmente

l’operato

di Cola

di

Rienzo (1313-1354)

a

Roma,

per

poi

scomunicarlo,

e

nel

1351

cedette

Bologna

ai Visconti.

Fu

lui,

nel

1348,

ad

acquistare

definitivamente

Avignone

per

80.000

fiorini

d’oro,

rendendola

da

allora

una

proprietà

del papato.

Innocenzo

VI (morto

nel

1362,

papa

dal

1352),

tentò

senza

successo

di riappacificare

Francia

ed

Inghilterra,

nella

fase

finale

della Guerra

dei

cent’anni (1337-1453);

limitò

poi

il

potere

dei

cardinali

e

tentò

una

riforma

del

clero.

Il

suo

più

importante

successo

fu

tuttavia

l’ottenimento

dell’incoronazione

a

Roma

(1355)

del

nuovo

imperatore,

Carlo

IV,

celebrata

però

da

un

legato

pontificio.

Urbano

V (1310-1370,

papa

dal

1362),

riuscì

ad

allontanare

i

Visconti

da

Bologna,

e

tentò

un

primo

ritorno

a

Roma

(1367)

di

breve

durata.

La

storia

artistica

di

Avignone

durante

il

Medioevo

ha

una

rilevanza

straordinaria,

ma

non

conosce

uno

svolgimento

lineare

e

omogeneo.

Fino

all'inizio

del

Trecento

essa

si

inquadra

senza

contrasti

nella

più

generale

vicenda

artistica

della

Provenza.

I

suoi

monumenti,

le

sue

sculture,

le

sue

costruzioni

trovano

molti

confronti

con

monumenti

e

opere

create

nel

territorio

dell'arcidiocesi

di

Arles,

da

cui

dipese

il

vescovado

di

Avignone

fino

al

1475,

quando

la

città

fu

proclamata

sede

metropolitana.

La

situazione

cambiò

radicalmente

quando

i

pontefici

-

e

di

conseguenza

la

curia

-

vennero

a

installarsi

nella

città

provenzale

facendo

di

essa

per

molti

decenni

(1316-1376)

la

capitale

della

cristianità.

La

mole

e

il

numero

delle

imprese

artistiche

allora

portate

avanti,

la

varietà

dei

committenti

e

degli

artisti

giunti

ad

Avignone

da

città

e

nazioni

molto

diverse,

ne

alterarono

radicalmente

la

situazione

e

il

ruolo,

facendone

uno

dei

centri

artistici

più

vivi,

importanti

e

significativi

dell'Europa

intera,

un

luogo

di

incontri,

di

scambi,

di

incroci,

un

autentico

crogiuolo

dove

le

diverse

esperienze

vennero

a

confronto,

si

intrecciarono,

si

fusero.

Ad

ottenere

il definitivo

ritorno

a

Roma del papato sarà Gregorio

XI (1329-1378,

papa

dal

1370),

convinto

che

fosse

l’unico

modo

per

placare

la

turbolenta

situazione

a

Roma

e

ristabilire

un

equilibrio

in

Italia,

martoriata

da

conflitti

tra

comuni,

signori

e

fazioni,

e

dove

i

Visconti

continuavano

a

puntare

su

Bologna

e

la

Romagna.

L’intenzione

definitiva

di

tornare

da Avignone fu

annunciata

nella

primavera

del

1372.

Non

fu

semplice

l’organizzazione,

che

si

protrasse

per

anni

e

costò

una

fortuna

alle

finanze

del papato.

Il

viaggio

vero

e

proprio

si

protrasse

dal

settembre

del

1376

al

gennaio

del

1377.

Arrivato

a

Roma,

il

papa,

ormai

malato,

morì

nel

marzo

del

1378:

da

allora

non

ci

sarebbero

più

stati

papi

di

nazionalità

francese.

Ragioni

di

immagine,

di

legittimazione

nei

confronti

di

Roma,

di

primato,

di

dominazione

simbolica,

incoraggiarono

in

questo

periodo

gli

investimenti

artistici.

Sorsero

nuove

fondazioni,

nuove

chiese,

vennero

scolpiti

eccezionali

monumenti

funerari.

Né

gli

investimenti

simbolici

vennero

a

cadere

completamente

quando,

in

un

momento

successivo,

la

città

perse

il

suo

prestigioso

ruolo

europeo

per

divenire

sede

dei

legati

papali.

Per

tutto

il

Quattrocento

Avignone,

enclave

papale

in

territorio

angioino,

continuò

a

essere

un

importante

centro

artistico,

un

luogo

di

scambi

e

di

incontri,

un'area

cerniera.

Il

successore Urbano

VI (1318

-

1389,

papa

dal

1378),

si

scontrò

da

subito

con

la

curia,

ed

in

particolare

con

i cardinali

francesi,

molti

dei

quali,

gelosi

delle

proprie

prerogative

e

dunque

contrari

al

ristabilimento

del papato

a

Roma,

si

rifugiarono

a

Fondi.

Qui,

con

il

pretesto

di

alcune

irregolarità

ma

con

il

reale

intento

di

riportare

il papato

ad

Avignone,

elessero

un

secondo

papa,

l’antipapa Clemente

VII.

La cristianità

occidentale

restò

così

divisa

in

due (e

talvolta

in

tre)

fino

al

1417,

e

ancora

una

volta

Avignone giocò

il

suo

ruolo

di

sede

papale,

dove

si

trasferirono

i

due

antipapi

Clemente

VII

e

Benedetto

XIII.

Lo Scisma

d'Occidente fu

un

tentativo,

da

parte

del

collegio

dei

cardinali,

di

limitare

l’assoluto

potere

del

papa,

ma

anche

e

soprattutto

la

conseguenza

di

interessi

nazionali

ed

economici:

contrariamente

ad

altri

scismi

nella

storia,

infatti, non

c’era

nessun

disaccordo

di

tipo

dottrinale.

Queste

considerazioni

hanno

portato

molti

storici

ad

individuare

nello Scisma

d’Occidente

una

crisi

profonda,

al

termine

della

quale

i

rapporti

tra

il papato ed

i

paesi

Europei

ne

usciranno

fortemente

e

definitivamente

ridimensionati.

Dopo

una

complessa

serie

di

concili

ed

elezioni

contestate,

nel

1417

verrà

eletto

a

Costanza

un

pontefice

dalla

quasi

totalità

del

collegio

dei

cardinali:

il

romano

(per

la

verità

nato

a

Genazzano) Martino

V (1368-1431),

della famiglia

Colonna.

Il ritorno

del

pontificato

a

Roma non

fu

scontato:

i

cardinali

francesi

proponevano

naturalmente Avignone,

e

l’imperatore

Sigismondo

alcune

città

tedesche.

Il

papa

si

stabilì

a

Roma

soltanto

nel

1420,

al

termine

di

un

lungo

viaggio.

Quanto

ad Avignone,

sarà

governata

da

un

legato

pontificio

fino

al

1791,

anno

in

cui

verrà

annessa

alla

Francia

rivoluzionaria.

Monumenti

A

voler

tracciare

una

storia

basata

sui

monumenti

ancora

esistenti,

la

vicenda

artistica

avignonese

dovrebbe

iniziare

nel

XII

secolo.

A

questo

periodo

risalgono

infatti

le

grandi

testimonianze

monumentali

tuttora

conservate.

Si

sa

però

che

la

storia

monumentale

di

Avignone

è

assai

più

antica

e

che

non

presenta

una

decisa

soluzione

di

continuità

con

l'epoca

romana.

Ci

fu,

naturalmente,

un

restringersi

dello

spazio

abitato,

un

suo

raccogliersi

sull'altura

dominante

il

Rodano

dove

era

sorto

il

primo

agglomerato

preromano.

Il

più

antico

luogo

di

culto

cristiano

doveva

trovarsi

fuori

dello

spazio

urbano,

laddove

poi

venne

fondata

l'abbazia

di

Saint-Ruf,

presso

l'antica

strada

romana

che

portava

ad

Arles.

Qui

venne

rinvenuto

un

sarcofago

di

tipo

arlesiano

con

la

rappresentazione

dell'episodio

di

Anania

e

di

Saffira,

oggi

conservato

al

Museo

Calvet

di

Avignone.

Ben

poco

peraltro

si

conosce

della

storia

di

Avignone

nell'Alto

Medioevo;

è

possibile

che

un

monastero

fosse

stato

fondato

nel

VII

secolo

da

S.

Agricola,

vescovo

di

Avignone,

e

che

esso

sia

all'origine

della

odierna

chiesa

di

Saint-Agricol,

ma

notizie

più

precise

si

trovano

solo

nel

X

e

XI

secolo;

per

oltre

un

secolo

e

mezzo,

dal

700

all'855

non

si

conosce

del

resto

un

solo

nome

di

vescovo

avignonese.

È

possibile

che

la

chiesa

di

Saint-Pierre

esistesse

già

nel

919

e

che

vi

fosse

conservato

il

corpo

del

santo

vescovo

Agricola,

ma

le

prime

date

consistenti

risalgono

al

secolo

seguente:

nel

1039

una

nuova

comunità

di

religiosi

fu

autorizzata

dal

vescovo

Benedictus

a

Saint-Ruf

e

nel

1068

un

testo

emanato

dal

vescovo

nomina

la

chiesa

di

Saint-Didier.

Nel

1069

(o

nel

1063)

si

colloca

la

consacrazione

della

cattedrale

di

Notre-Dame

des

Doms,

elemento

principale

del

complesso

episcopale

posto

sul

Rocher

des

Doms,

che

comprendeva

anche

il

battistero

di

Saint-Jean,

la

chiesa

parrocchiale

di

Saint-Etienne

e

la

residenza

vescovile,

mentre

sull'altra

riva

del

Rodano,

laddove

sorse

in

seguito

Villeneuve,

era

riattata

verso

il

980

l'abbazia

benedettina

di

Saint-André.

Altra

impresa

rilevante

del

XII

secolo

fu

la

costruzione

del

ponte

sul

Rodano,

iniziato

nel

1179

da

un

frater

Benedictus

(il

leggendario

Saint-Bénézet

che

ha

dato

nome

al

ponte),

terminato

nel

gennaio

1185,

molte

volte

rovinato

e

restaurato,

di

cui

rimangono

oggi

alcune

arcate

e

la

cappella

consacrata

a

S.

Nicola,

in

parte

romanica.

A

questo

periodo

appartiene

anche

una

grande

lunetta

scolpita

con

il

rilievo

di

un

cavaliere

armato

che

proviene

dall'antico

palazzo

del

comune,

situato

anch'esso,

come

quello

del

vescovo,

sul

Rocher

des

Doms.

Il

periodo

comunale

(1146-1251)

fu

estremamente

prospero

per

Avignone,

che

vide

in

questi

anni

l'estendersi

della

città

e

la

costruzione

successiva

di

due

cinte

di

mura,

una

probabilmente

nella

prima

metà

del

XII

secolo,

l'altra

verso

il

1220-1225,

smantellata

dopo

l'assedio

di

Luigi

VIII

nel

1226

e

quindi

restaurata.

Alla

seconda

metà

del

XIII

secolo,

quando

oramai

era

finito

il

periodo

comunale

e

Avignone

apparteneva

in

co-signoria

ai

due

fratelli

del

re

di

Francia,

Alfonso

di

Poitiers,

conte

di

Tolosa,

e

Carlo

d'Angiò,

conte

di

Provenza,

risale

la

costruzione

del

primo

edificio

religioso

eretto

secondo

i

modi

gotici

del

Nord,

la

cappella

a

due

piani

della

commenda

dei

Templari,

ancora

conservata

e

inglobata

in

un

edificio

ottocentesco.

Lo

stabilirsi

della

sede

papale

in

Avignone

non

avvenne

in

modo

improvviso

e

definitivo.

Fu

piuttosto

un'operazione

graduale

che

solo

a

un

certo

momento

assunse

un

carattere

massiccio

e

irreversibile.

Per

il

primo

papa

avignonese,

Clemente

V,

eletto

nel

1305,

Avignone

fu

tutt'al

più

una

residenza

di

fortuna

dove

risiedette,

dal

1309,

nel

convento

dei

Domenicani,

mentre

la

corte

aveva

trovato

una

provvisoria

installazione

a

Carpentras.

Non

era

intenzione

del

nuovo

papa

abbandonare

definitivamente

Roma

e

l'Italia

e

la

sua

politica

artistica

risentì

anche

di

questa

situazione,

sì

che

riguardò

assai

poco

la

città

provenzale.

La

situazione

però

mutò

radicalmente

dopo

la

sua

morte

(20

aprile

1314),

con

il

lungo

pontificato

di

Giovanni

XXII

(1316-1334).

Questi,

che

tra

il

1310

e

il

1312

era

stato

vescovo

di

Avignone,

si

installò

con

la

sua

corte

nella

città,

facendo

riattare

e

decorare

con

nuove

pitture

il

palazzo

vescovile,

mutando

compiti

e

funzioni

della

corte,

che

vide

aumentare

grandemente

il

numero

degli

addetti,

facendo

di

Avignone

un

grande

centro

internazionale.

Si

trasformò

così

la

fisionomia

della

committenza

avignonese;

accanto

al

papa

si

stabilirono

in

Avignone

i

cardinali,

che

si

installarono

nelle

'livree'

(termine

con

cui

si

indicavano

le

case

che

venivano

consegnate

ai

membri

del

sacro

collegio

per

farne

la

loro

residenza),

giunse

una

folla

di

intellettuali,

re

e

potenti

vi

eressero

dimore

dove

risiedere

durante

i

loro

soggiorni.

Si

trasformò

di

conseguenza

la

fisionomia

artistica

della

città,

che

divenne

un

grande

centro

di

produzione

libraria

e

un

punto

di

incontro

di

artisti

di

diverse

provenienze

che

vi

convergevano

per

lavorare

alle

nuove

fabbriche.

Il

pontefice

si

preoccupò

dello

stato

dei

monumenti

avignonesi,

deplorando,

in

una

bolla

del

21

novembre

1319,

lo

stato

rovinoso

del

chiostro

romanico

della

cattedrale,

ingrandendo

la

chiesa

di

Saint-Agricol,

dove

nel

1322

fondò

un

collegio

di

canonici,

riattando

e

decorando

gli

antichi

castelli

vescovili

del

contado

venassino,

intervenendo

nei

monasteri

dei

Domenicani

e

dei

Francescani

e

in

diverse

altre

chiese

cittadine.

Molti

sono

i

nomi

degli

artisti

meridionali,

tra

cui

quello

di

un

Petrus

Masonerii

incaricato

di

molte

imprese

nelle

chiese

avignonesi.

Tra

gli

inglesi

furono

l'architetto

Hugh

Wilfred,

che

costruì

tra

il

1321

e

il

1322

una

cappella

in

Notre-Dame

des

Doms,

e

un

pittore,

Thomas

Daristot

-

attivo

ad

Avignone

e

al

nuovo

castello

di

Pont-de-Sorgues,

costruito

per

alloggiare

gli

ospiti

di

qualità

-,

in

cui

si

è

voluto

riconoscere,

ma

con

scarsa

probabilità,

quel

maestro

Thomas,

figlio

di

Walter

di

Durham,

pittore

di

Edoardo

II

e

autore

della

splendida

decorazione

dei

sedilia

di

Westminster.

Forse

era

di

origine

inglese

anche

Jean

Oliver,

autore

dei

dipinti

fortemente

gotico-lineari

del

refettorio

della

cattedrale

di

Pamplona.

È

infine

molto

probabile

che

giungesse

in

questo

periodo

in

Avignone

un

grande

pittore

e

miniatore

italiano,

il

Maestro

del

Codice

di

S.

Giorgio,

attivo

per

l'ambiente

dei

cardinali

italiani.

La

fisionomia

artistica

avignonese

si

arricchì

ulteriormente

sotto

Benedetto

XII

(1334-1342),

successore

di

Giovanni

XXII.

A

questo

punto

si

precisò

la

scelta

di

Avignone

come

residenza

stabile

della

curia

e

pertanto

venne

eretto

un

palazzo

nuovo

che,

accanto

agli

appartamenti

del

pontefice,

potesse

ospitare

i

principali

uffici

della

curia.

E

a

questo

punto

si

infittì

l'arrivo

di

artisti

provenienti

da

diverse

regioni

e

nazioni,

e

in

particolare

dei

pittori

senesi,

tra

cui,

dal

1336,

uno

dei

massimi

artisti

d'Europa,

Simone

Martini.

Di

persona

-

o

almeno

per

opera

-

furono

presenti

anche

Lippo

Memmi

e

suo

fratello

Tederico,

mentre

lavorarono

alla

decorazione

del

nuovo

palazzo

Filippo

e

Duccio

di

Siena,

che

i

conti

pontificali

indicano

come

pittori

di

primo

piano,

accanto

a

maestri

della

Francia

meridionale

quali

Jean

Dalbon,

che

dirigeva

le

imprese

pittoriche

del

papa,

Domenico

de

Bellona,

Pierre

de

Castres,

Symonnet

de

Lyon,

Robin

de

Romans,

Pierre

Boyer.

I

lavori

di

costruzione

del

nuovo

palazzo

cominciarono

tra

il

1335

e

il

1336.

Per

questo

il

papa

cedette

al

vescovo

di

Avignone

la

livrea

cardinalizia

che

si

era

fatta

costruire

Arnaud

de

Via,

nipote

di

Giovanni

XXII,

in

cambio

dell'antico

palazzo

vescovile

già

trasformato

dal

suo

predecessore.

Avignone

è

un

vivace

centro

culturale

e

artistico,

conosciuta

in

tutto

il

mondo

per

essere

stata

sede

papale

sette

secoli

fa,

per

il

suo

Festival

Internazionale

di

musica

e

teatro

e

per

la

sua

gastronomia.

E'

anche

il

luogo

dove

il

nostro

Petrarca

incontrò

Laura,

nella

chiesa

di

Santa

Chiara,

e

se

ne

innamorò.

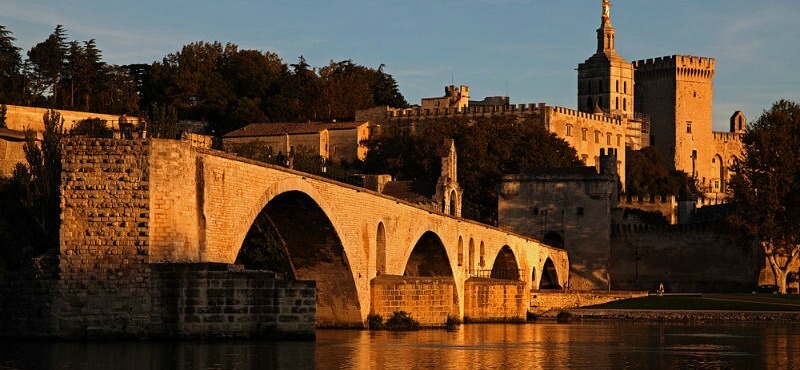

Avignone,

un

luogo

tutto

da

scoprire,

custodisce

un

eccezionale

patrimonio

storico-artistico,

come

il

Palazzo

dei

Papi

e

il

Ponte

di

St-Bénezet,

dichiarati

nel

1995

Patrimoni

dell'Umanità

dell'Unesco.

Le

acque

del

Rodano,

il

fiume

che

attraversa

la

città,

riflettono

sagome

di

bastioni,

campanili

e

tetti

di

tegola

rossa.

Un

luogo

suggestivo,

che

non

deluderà.

Avignone

venne

alla

ribalta

della

storia

come

sede

artistica

e

culturale

quando,

durante

il

XIV

secolo,

il

Papa

Clemente

V

vi

si

stabilì,

insieme

alla

Curia,

spostandosi

da

Roma

alla

Provenza,

sotto

l'egida

e

la

protezione

del

re

di

Francia

Filippo

il

Bello,

dando

vita

alla

cosiddetta

Cattività

Avignonese.

Da

quel

momento,

tra

il

1309

e

il

1377,

nella

'cité

des

papes'

(città

dei

Papi),

furono

investiti

grandi

quantità

di

soldi

nella

costruzione

e

la

decorazione

del

Palazzo

dei

Papi.

Anche

dopo

che

la

corte

pontificia

ritornò

a

Roma,

e

Avignone

diventò

un

luogo

malfamato

dove

imperversavano

bande

criminali,

la

città

rimase

un

notevole

centro

culturale.

Oggi

la

città

mantiene

le

sue

tradizioni

di

centro

artistico,

attraverso

un

calendario

fitto

di

appuntamenti,

tra

cui

spicca

il

famosissimo

Festival

D'Avignone

in

Luglio

che

attira

centinaia

di

migliaia

di

visitatori

ogni

anno

e

di

cui

più

sotto

potete

vedere

una

veloce

antologia

di

questo

ultimo

decennio.

Avignone

ha

una

popolazione

di

quasi

86.000

abitanti

ed

è

una

delle

più

importanti

città

storiche

della

Francia.

La

cittadina

si

trova

al

centro

di

un

territorio

da

sempre

strategico

per

le

via

di

comunicazione

e

per

questo

ambito

da

vari

potentati.

Dista

580

km

da

Parigi,

a

230

km

da

Lione

e

a

85

km

da

Marsiglia,

ed

è

capoluogo

del

dipartimento

del

Vaucluse,

sul

fiume

Rodano.

Le

città

più

vicine

sono

anch'esse

d'importanza

storica,

culturale

e

turistica,

come

Aix

en

Provence,

che

dista

soli

80

km,

e

Orange

(a

nord),

Nimes

e

Montpellier

(a

sud-ovest),

Arles

(a

sud)

e

Salon

de

Provence

(a

sud-est).

Il

centro

storico

di

Avignone

è

racchiuso

da

mura

medievali,

costruite

nel

1403

da

Benedetto

XII,

l'ultimo

dei

cosiddetti

anti-Papi.

Il

primo

di

questi

fu

per

l'appunto

Clemente

V

nel

1309.

Quest'ultimo,

fu

invitato

nella

città

(allora

parte

del

Regno

di

Arlese

circondata

dalla

contea

di

Comtat-Venaissant,

già

proprietà

della

Chiesa

dal

1274),

dall'astuto

re

Filippo

il

Bello,

(lo

stesso

che

incamerò

parte

delle

ricchezze

dei

templari

dopo

la

messa

al

bando

dell'ordine

cavalleresco),

con

il

pretesto

di

essere

protetto

dall'anarchia

e

dalle

lotte

tra

fazioni

della

Roma

di

quel

periodo.

In

realtà,

'ospitando'

il

Papa,

Filippo

vide

la

possibilità

di

estendere

il

proprio

potere

sulla

Chiesa,

ed

è

ciò

che

accadde.

I

Papi

comprarono

Avignone

dal

sovrano

angioino

per

80.000

fiorini

nel

1348

e

da

allora

fino

alla

Rivoluzione

Francese

la

città

e

la

contea

divennero

possedimenti

dello

Stato

della

Chiesa

(prima

sotto

il

Grande

Scisma

e

poi

sotto

la

Roma

papalina

attraverso

dei

delegati

pontifici).

L'eredità

lasciata

dalla

corte

papale

fa

di

Avignone,

una

delle

più

interessanti

e

belle

città

medievali

d'Europa.

Le

prime

mura

della

città

furono

in

origine

romane,

costruite

intorno

al

I

secolo

in

forma

rettangolare.

Purtroppo

non

esiste

alcun

documento

che

ne

verifichi

l'esatta

delimitazione.

Nel

XIII

secolo

il

re

di

Francia

Luigi

VIII

ne

ordinò

l'ampliamento,

conclusosi

nel

1248.

Le

pareti

oggi

visibili,

misurano

circa

8

metri

d'altezza

e

sono

caratterizzate

da

35

alte

torri

e

una

cinquantina

di

altre

più

piccole.

Tra

il

1309

e

il

1377,

Avignone

divenne

la

sede

più

importante

della

cristianità

cattolica,

e

un

ingente

quantità

di

denaro

fu

usata

nella

costruzione

di

quello

che

oggi

è

noto

come

il

Palazzo

dei

Papi,

attrazione

principale

e

simbolo,

insieme

al

ponte

spezzato,

dell'odierna

città.

Pag.

2

Pag.

2

|