Il

castello di Angers, detto

anche Castello dei Duchi

d’Angiò, si

trova nella città francese di

Angers, capoluogo del

dipartimento della

Maine-et-Loire. Per quanto si

trovi sulla Maine, il Castello

è annoverato tra i Castelli

della Loira.

Il

sito fu frequentato sin

dall'antichità per la sua

posizione

difensivo-strategica.

Successivamente i conti di

Angiò vi posero la loro

capitale, finché, sotto i

Plantageneti, il regno di

Francia acquisì la contea di

Angiò. Luigi IX fece

costruire l'attuale castello

nel XIII secolo, che i duchi

d'Angiò trasformarono in

palazzo signorile nel XV

secolo. Yolanda d'Aragona vi

partorì Renato d'Angiò. Nel

XVII secolo, a seguito delle

guerre di religione, il re

ordinò la distruzione del

castello, ma solo la parte

superiore delle torri viene

abbattuta. La fortezza venne

poi trasformata in una

prigione, poi in presidio e

deposito di munizioni durante

la seconda Guerra Mondiale.

Dall'inizio del XXI secolo

ospita l'arazzo

dell'Apocalisse ed è una

delle attrazioni più visitate

del Maine-et-Loire. L'apertura

al turismo è gestita dal Centre

des monuments nationaux.

La

posizione del castello di

Angers è strategica in quanto

si trova sulla collina

occidentale della città, nel

punto più alto di Angers, a

47 metri. L'elevazione del

castello oscilla tra i 35 e i

45 metri. Si affaccia sul

fiume Maine, che scorre ad

un’altitudine di circa 20

metri. La collina è composta

di scisto d’ardesia,

materiale molto estratto nel

periodo medioevale.

Nel

1997 venne rinvenuto un tumulo

a ovest della corte, sotto i

resti del castello del vecchio

conte. Costruito intorno al

4500 a.C., il tumulo

consisteva in quattro o cinque

camere sepolcrali. È di circa

17 metri di diametro ed è

costruito interamente in

lastre di scisto; la

lavorazione delle lastre

lascia intendere che il sito

fosse attivo nel neolitico.

La

teoria di un insediamento

gallico della tribù degli

Andecavi sul luogo è stata

respinta per le poche prove a

sostegno dell’ipotesi.

Tuttavia la campagna di scavi

preventivi condotta tra il

1992 e il 2003 potrebbe

finalmente dimostrare

l'esistenza di un villaggio

esistito tra la fine degli

insediamenti di La Tène

(80-70 a.C.) ed il periodo

augusteo (10 a.C.). La

presenza di reperti

archeologici, i resti di un

muro con travi orizzontali e

la scoperta di una definizione

in settori permettono di

riconsiderare l'ipotesi di un

villaggio gallico sul sito del

castello.

Durante

l'occupazione romana, verso la

fine del I secolo, il sito

venne trasformato in una vasta

piattaforma di 3600 m²

circondato da mura con

contrafforti che si affacciava

sul Maine. Vennero edificati

un tempio e le sue dipendenze.

Alla fine del III secolo, la

migrazione dei popoli

germanici fece piombare la

zona un crescente stato di

insicurezza. La gente del

posto si rifugiò nella città

di Giuliomago ed un’alta

cinta di 10-12 metri venne

eretta intorno alla città.

Parte dei bastioni

gallo-romani che attraversano

l'attuale castello da ovest ad

est, lungo l’antica rocca

del primo secolo, sono stati

distrutti per costruire le

attuali mura. All’estremità

occidentale, nella galleria

dell'Apocalisse, nella

cappella di Saint-Laud, si

trovano i resti di una antica

torre difensiva. Esiste anche

una porta denominata

"porta Chanzé", i

cui resti sono sepolti nel

bastione sud-ovest.

Gli

scavi condotti tra il 1992 e

il 2003 hanno dimostrato

l'occupazione del sito tra il

VII e il IX secolo. Sono stati

trovati resti di edifici di

buona qualità costruttiva e

di giardini che

corrisponderebbero ad una

residenza episcopale, infatti

il vescovo risulta il

proprietario del sito del

castello durante la metà del

IX secolo.

Nell’851

il vescovo di Angers, Dodon,

permise al conte di Angiò di

stabilirsi sulla propria

terra, "vicino la

cinta". Questa posizione

permetteva una perfetta

visuale del Maine in un

momento in cui Angers era

vulnerabile alle incursioni

dei Normanni. Ciò tuttavia

non impedì loro di

saccheggiare più volte in

città. Allo stesso tempo

anche i Bretoni compirono

diverse incursioni e

conquistarono una parte del

territorio angioino. In quel

periodo di incertezza e di

invasioni i conti di Angiò

costruirono quello che sarebbe

diventato il palazzo del

Conte. Tale castello non fu

mai assediato e venne molto

poco fortificato, perché i

conti di Angiò gradualmente

sottomisero Poitou, il Maine,

la Normandia e l’Aquitania.

Viene menzionato come una sala

conferenze e non come

fortezza. Pertanto era

prevalentemente composto da

edifici abitativi.

Venne

costruita una grande sala da

pranzo all’estremità

occidentale del promontorio,

che poggiava sull'antica cinta

gallo-romana. La cappella di

Sainte-Geneviève, la chiesa

del palazzo, accolse alla fine

del IX secolo le reliquie di

San Laud, che gradualmente

diedero il nome al luogo di

culto. Nel X secolo venne

eretto un forno su basi di

colonne trovate durante gli

scavi di fondazione. Nell’XI

secolo fu ampliata la Sala

Grande verso nord da 300 a 500

m².

Nel

XII secolo il palazzo passò

sotto il controllo della

dinastia dei Plantageneti. Nel

1131 o 1132 venne devastato da

un incendio. Durante la

ricostruzione, la Sala Grande

fu restaurata e dotata

dell’attuale porta. Gli

appartamenti continuarono ad

ampliarsi verso la parte nord

e sud del cortile. Infine, la

nuova cappella Saint-Laud fu

eretta immediatamente fuori

dalle mura romane, che

rimangono nelle fondazioni del

suo lato settentrionale. Si

tratta di una cappella ad una

sola navata a volta a botte

spezzata, con una sola abside

rivolta a sud. L’Angiò

diventò parte del regno

Plantageneto: il palazzo perse

il suo ruolo di centro

politico ed i Plantageneti

radunarono la loro corte ad

Angers molto raramente.

L’intero palazzo piombò nel

degrado.

Nel

1214, dopo la battaglia di

Bouvines e Roche-aux-Moines,

il re di Francia Filippo

Augusto conquistò l’Angiò

a Giovanni Senza Terra ed unì

la provincia al territorio del

regno, che così si avvicinò

al Ducato di Bretagna,

territorio ostile al regno di

Francia.

I

Bretoni riuscirono a

conquistare Angers nel 1227,

ma furono subito cacciati

dalle truppe della reggente

Bianca di Castiglia e Luigi

IX. Bianca iniziò subito dopo

la costruzione di una fortezza

reale. Perciò i religiosi di

Saint-Laud e parte degli

abitanti della città vennero

espulsi per erigere una

fortezza estesa oltre 2,5

ettari.

Quasi

un quarto del vecchio

quartiere religioso di

Saint-Maurice d'Angers fu

distrutto per permettere

l'espansione del forte. Per la

costruzione del castello il re

pagò più di 5.000 lire e

venne istituita una tassa per

i cittadini di Angers.

La

costruzione richiese una

decina di anni (1230-1242),

che segnò la nascita della

fortezza così come si

presenta oggi: una cinta di

oltre 800 metri di lunghezza

intervallata da 17 torri. Solo

il lato nord, ripido, di

fronte al Maine, non fu mai

fortificato. Luigi IX decise

anche di inglobare la fortezza

nelle mura della città.

Nell’Angiò

venne confinato il fratello di

Luigi IX, Carlo I di Sicilia,

che diede origine alla linea

Capetingia dell’Angiò.

Anche se Carlo venne

richiamato dal papa in Italia,

non trascurò il castello di

Angers, garantendo il suo

mantenimento e miglioramento.

Si ispirò proprio a questo

castello per costruire il suo

Castel Nuovo a Napoli. I suoi

successori, però, si

preoccuparono poco della

fortezza, che ritorna di

proprietà del re nel 1290.

Angers perde il suo ruolo

politico ed il palazzo tornò

nuovamente nell’oblio.

L’Angiò

divenne un ducato nel 1360,

dopo che una nuova dinastia,

dopo la casa di Valois, si

insediò ad Angers. Luigi I

d'Angiò vi soggiornò di

rado, così come il suo

successore Luigi II. Luigi I,

tuttavia, prima, nel 1370,

sistemò l'alloggiamento del

siniscalco dietro la porta

della Città, poi restaurò la

Sala Grande, che fu dotata di

nuove finestre più grandi e

dove venne posto un enorme

camino. Fece anche costruire

una nuova cucine, quattro

volte più grande della

precedente, risalente al

periodo ducale. Incaricò il

suo architetto contabile, Macé-Delarue,

della manutenzione e

riparazione del castello.

Il

suo successore, Luigi II, fece

erigere intorno al 1410

l’ala Reale. Yolanda

d'Aragona, moglie di Ludovico

II, fece costruire una nuova

cappella per ospitare la

reliquia della Vera Croce

d'Angiò, che in precedenza

era ospitata presso l'Abbazia

di La Boissiere, minacciata

dagli Inglesi. Nel 1409 diede

alla luce, negli appartamenti

del castello, suo figlio

Renato. Il castello venne

anche rinforzato in previsione

delle incursioni inglesi. Nel

1443 il Duca di Somerset sbarcò

in Normandia con 8.000 uomini

e giunse alle porte di Angers.

Una salva di artiglieria

sparata dal castello uccise

uno dei capitani di Somerset,

che decise di togliere

l'assedio per porlo al

castello di Pouancé. Sotto il

regno del duca Renato d'Angiò,

l’ala Reale fu arricchita di

una galleria. Renato, nel

1450, fece costruire anche un

corpo di guardia e vari altri

edifici.

Renato

d'Angiò entrò in conflitto

con suo nipote, re Luigi XI di

Francia, riguardo l'eredità

del ducato. Luigi XI decise di

prenderlo con la forza e si

presentò ad Angers nel 1474

con il suo esercito,

costringendo Renato a cedergli

le terre. Luigi XI installò

subito un presidio nel

castello e ne affidò il

comando a Guillaume de

Cerisay. Nel 1485 Carlo VIII

fece riscavare i fossati fino

ad allora inutilizzati.

Successivamente, Jean Bourre

venne nominato capitano del

castello e lo dotò di

artiglieria.

Nel

1562 venne deciso di adeguare

il castello alle nuove

tecniche di guerra.

L'architetto Philibert Delorme

fu nominato responsabile dei

lavori da Jehan de l’Espine.

Venne posta l’artiglieria

sulle terrazze a sud, dal lato

del cortile, e dietro alla

parete nord tra la porta e la

casa del governatore. Venne

costruito un bastione davanti

alla porta ai Campi. I fossati

vennero nuovamente ingranditi.

Nel

1585, durante le guerre di

religione, i cattolici ed i

protestanti combatterono per

il castello. Enrico III diede

l'ordine di raderlo al suolo,

in modo che nessun’altra

fazione potesse più usarlo

contro di lui. Fu il

governatore del castello,

Donadieu de Puycharic,

l’incaricato di demolire il

castello. Le torri vennero

abbassate e la merlatura

abbattuta, ma la demolizione

fu lenta e venne sospesa per

sei volte, poi finalmente

abbandonata alla fine delle

guerre. Le gru incaricate di

distruggere la fortezza

restarono piantate fino alla

metà del XVIII secolo.

Nel

1595 vennero collocate le

nuove terrazze di artiglieria,

dotando il castello di

poderose opere di difesa. Il

castello era ancora abitato

nel 1648, quando i cittadini

di Angers si ribellarono

contro il governatore, e poi

di nuovo durante il movimento

de La Fronda. Il castello fu

utilizzato come prigione

militare e casa di riposo. Nel

1661 Luigi XIV ordinò a

d’Artagnan di arrestare

Nicolas Fouquet,

sovrintendente delle finanze

reali, che il sovrano

sospettava di appropriazione

indebita di dodici milioni di

lire dal Tesoro Reale. Dopo il

suo arresto nel castello di

Nantes, Fouquet fu portato al

castello di Angers, dove visse

per tre settimane. Nel corso

del XVIII secolo alloggiò nel

palazzo una piccola

guarnigione comandata da un

luogotenente del re, ed il

castello cominciò a soffrire

la mancanza di manutenzione.

Durante

la Rivoluzione, nel 1789, il

castello divenne la sede del

Comitato rivoluzionario di

Angers. A inizio del messidoro

dell’anno I (fine giugno

1793), i Vandei, di ritorno

dalla Virée de Galerne,

invano assediarono la città e

la sua fortezza. Questa venne

poi nuovamente utilizzata come

prigione durante il Terrore e

le guerre di Vandea.

Nel

1806 venne autorizzata la

demolizione del fortino della

porta dei Campi per la

costruzione di un viale. Il

castello fu trasformato l'anno

seguente in carcere civile e

militare. Nel 1813 la cappella

venne modificata per contenere

duecento marinai inglesi

prigionieri delle guerre

napoleoniche. Due anni più

tardi, dopo la definitiva

sconfitta dell'imperatore, i

prussiani occuparono la

fortezza. Venne ripresa nel

1817 dall'esercito francese,

che l'adibì ad arsenale e

guarnigione. Nel 1857 il

Consiglio Generale divenne il

proprietario del castello per

la somma di 20.000 franchi, ma

si dovette occupare della

manutenzione delle parti

storiche del sito. Il castello

fu classificato come monumento

storico nel 1875 per

proteggere il palazzo dai

danni provocati dai soldati,

che danneggiavano la casa

Reale e la cappella costruendo

strutture militari.

Nel

1912 la città di Angers prese

in affitto i fossati ed i

giardini e vi collocò cervi e

caprioli nel 1936. Si aprirono

negoziati sulla proprietà del

castello tra l'esercito e la

Direzione Generale di Belle

Arti. Nel mese di luglio del

1939 le trattative si

conclusero e vennero attuati

piani di restauro. Il progetto

fu interrotto dalla seconda

Guerra Mondiale. I tedeschi

occuparono il sito e vi

depositarono le loro

munizioni. Il 15 e 16 maggio

1944 l'esercito tedesco evacuò

gli uomini presenti e le

munizioni per paura dei

bombardamenti alleati. Dieci

giorni dopo, il 25 e 26

maggio, Angers subì il primo

bombardamento. Sei bombe

caddero sul castello, di cui

tre all’interno della cinta

muraria. Una volta della

cappella cedette, la casa

Reale prese fuoco ed i tetti

crollarono.

Nel

1945 iniziò la ricostruzione

della cappella sotto la

direzione dell'architetto

Bernard Vitry. Gli edifici

militari furono smantellati.

Nel 1948 vennero sistemati i

giardini e il castello venne

aperto al pubblico. Il

restauro della cappella venne

completato in tre anni e

questa venne inaugurata dal

vescovo di Angers. Nel 1952 fu

presa la decisione di

costruire un edificio per

ospitare l'arazzo

dell'Apocalisse. Questo nuovo

stabile fu aperto il 30 luglio

1954.

Tra

il 1992 e il 2003, una serie

di scavi archeologici

preventivi furono condotti

dall’AFAN e dall’INRAP

sotto la galleria

dell'Apocalisse, che stava

venendo restaurata. Questi

scavi permisero la scoperta

dei resti del palazzo conteale

e delle tracce delle

occupazioni neolitiche,

galliche e romane. Nel 2007

venne rimodernata la zona

della reception e della

biglietteria. Nel febbraio

2009 fu preparato un nuovo

spazio per la galleria

dell’Apocalisse, dove

inoltre si possono ammirare,

tramite una vetrata, i resti

degli insediamenti antichi e

delle mura del palazzo

conteale.

Il

10 gennaio 2009 un incendio

scoppiato a causa di un

malfunzionamento di un

radiatore distrusse la casa

Reale. Grazie alla prontezza

dei dipendenti i preziosi

arazzi vennero messi al sicuro

e non subirono danni; il tetto

dell'edificio, tuttavia, fu

distrutto. Il danno fu stimato

2 milioni di euro. Il ministro

della Cultura Christine

Albanel promise la

ricostruzione dell’edificio

danneggiato il secondo

trimestre dello stesso anno,

anche se alla fine ci vollero

ben tre anni ed il costo

triplicò. L'incendio danneggiò

il tetto, ma l’apporto

d’acqua per spegnere

l’incendio rovinò anche la

muratura, richiedendone una

radicale ricostruzione

L'aspetto

esterno della fortezza risale

quasi interamente ai tempi di

Luigi IX, noto come San Luigi,

e richiama il ruolo militare

del castello in modo

monumentale. Al contrario, gli

interni e gli edifici della

corte, successivamente

costruiti tra Luigi I d'Angiò

e Renato d'Angiò, ricordano

il ruolo residenziale della

Corte d'Angiò tra i secoli

XIV e XV.

La

struttura si sviluppa su

un'altura, quasi trenta metri

più in alto rispetto al

sottostante fiume. I giardini

del castello circondano il

complesso palatino a sud e a

est e sono racchiusi dalle

mura; queste cominciano dalla

cosiddetta Torre del Molino,

affacciata sul fiume

sottostante, esposta verso

nord, e sono arricchite da

diciassette torrioni:

proseguendo verso sud-est, tra

il terzo e il quarto si apre

la porta della Città, rivolta

a nord-est, dopo che le mura

hanno curvato bruscamente

verso sud-ovest, tra il nono e

il decimo si apre la porta dei

Campi, diametralmente opposta

ed esposta a sud-ovest. Dove i

bastioni costituiscono le

torri laterali di una porta,

sono posti più ravvicinati

tra di loro. In corrispondenza

della porta dei Campi, il muro

che circonda il complesso

svolta verso nord-ovest, per

poi proseguire, con una

leggera curvatura, in questa

direzione.

Il

lato verso il fiume, che

prospetta verso nord-ovest,

non è fortificato. È lungo

questo lato che si sviluppa,

attorno a una corte, il nucleo

centrale del complesso:

ponendo il punto

d'osservazione al centro della

corte, verso il fiume si trova

un'area che un tempo ospitava

la cosiddetta Sala Grande,

della quale rimane solo la porta

d'accesso; proseguendo in

senso antiorario la corte è

circondata su due lati dal

loggiato dell'Apocalisse,

culminante nella sua estremità

orientale in quello che è

noto come Castelletto; chiude

la corte il corpo principale

del complesso, costituito

dalla loggia reale e dalla

cappella palatina. Nell'area

più orientale della

struttura, al di là del

cortile e a ridosso della

Porta dei Campi, si trovano un

cortiletto posto su una

terrazza e l'alloggio del

Governatore.

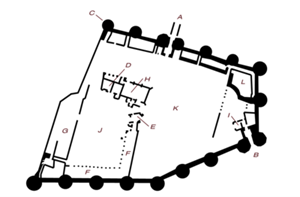

|

|

-

- Mappa

del complesso.

- A: porta

della città;

- B: porta

dei campi;

- C: torre

del mulino;

- D: loggia

regale;

- E: castelletto;

- F: galleria

dell'Apocalisse;

- G: sala

grande;

- H: cappella;

- I: alloggio

del governatore;

- J: corte;

- K: giardino;

- L:

giardino sulla

terrazza.

|

MURA

E TORRI

- La più saliente

caratteristica del castello

sono le sue poderose torri a

terminazione piatta. Ma queste

non furono costruite così.

Sono il risultato di un inizio

di demolizione del complesso.

Quando, nel 1584, morì

l’ultimo discendente in

linea diretta del re Enrico

II, si creò una situazione

assai pericolosa: l’erede al

trono del sovrano di allora,

Enrico III, che non aveva

figli, diventò l’esponente

di un’altra dinastia, Enrico

di Navarra. Quest’ultimo era

ugonotto, cioè protestante:

prospettiva inacetibile per

l’aristocrazia del regno,

riunita nella cosiddetta Lega

cattolica. Pressato dalla

corte, Enrico III decise nel

1585 di scendere in campo

contro la fazione ugonotta.

Poiché esisteva il rischio

che gli avversari si

arroccassero nei castelli

esistenti sul loro territorio

(era il caso di Angers, con le

sue mura formidabili), il

sovrano impartì l’ordine

che venissero rasi al suolo.

Tre

anni dopo, tuttavia, Enrico

III cambiò fronte e si alleò

con gli ugonotti contro la

Lega

cattolica. I lavori di

demolizione vennero quindi

sospesi quando erano stati

abbattuti solo i dieci metri

superiori dei torrioni,

lasciando il castello nella

situazione in cui si presenta

oggi, con le torri

sostanzialmente allineate alle

cortine: un’immagine

possente e affascinante, ma

certo non corrispondente a

quella iniziale, di tipo più

‘consueto’, cioè con le

torri più alte delle cortine.

I

secoli successivi segnarono

l’inizio della decadenza del

castello che, con Luigi XIV,

divenne prigione del Stato

fino all’Ottocento. Solo nel

1875 fu dichiarato

‘monumento nazionale’; dal

1945 iniziarono i lavori di

restauro.

La

fortezza fatta costruire da

San Luigi nel 1230 comprende

diciassette torri costituite

da un’alternanza di scisto e

tufo. Queste sono alte trenta

metri circa e larghe diciotto

metri. Prima del XVIII secolo

esisteva, fuori dalle mura,

verso il Maine, la torre

Guillon, che veniva utilizzata

per l’approvvigionamento del

castello, e che fu demolita

nel 1832. Le imponenti mura

costruite tra il 1230 e il

1240 su iniziativa di San

Luigi hanno una circonferenza

di circa 800 m. In tutto

la fortezza copre un'area di

25.000 m². Nel lato nord, il

ripido strapiombo ha fatto sì

che non fosse ritenuto

necessario applicarvi opere

difensive.

La

torre del mulino

è la torre più alta. Deve il

suo nome al fatto che nel XVI

secolo sorreggeva un mulino a

vento, ma fungeva pure da

torre di guardia. Fu

ristrutturata nel XVI secolo

dopo il livellamento delle

torri, finalizzato a far

spazio ai cannoni; le torri,

un tempo, erano alte più di

12 metri e coperte da una

garitta in ardesia. È

alta 40 metri. Era una torre

da guardia. È stata

ristrutturata nel XVI secolo

dopo il livellamento delle

torri (il livellamento serviva

per far spazio ai cannoni). Le

torri, un tempo, erano più

alte di 12 metri e coperte da

una garitta in ardesia. A

destra di questa torre

troviamo i Bastioni di

Donadieu de Puyaric che fece

rinforzare le vecchie cortine

di Luigi d'Angiò. Oggi sono

state trasformate in giardini.

A nord troviamo un muro di

sostegno per ammortizzare i

colpi delle armi da fuoco, a

sud troviamo una semplice

scarpata a fianco di una

passeggiata all'ombra.

La

fortezza fatta costruire da

San Luigi nel 1230 comprende

diciassette torri costituite

da un'alternanza di scisto e

tufo. Queste sono alte

trenta metri circa, larghe

diciotto metri di diametro e

collegate le une con le altre.

In passato esisteva una

diciottesima torre, fuori

dalle mura verso la Maine, la

torre Guillon, che veniva

utilizzata per

l'approvvigionamento del

castello e che fu demolita nel 1832. Le

imponenti mura costruite tra

il 1230 e il 1240 su

iniziativa di San Luigi si

sviluppano su una

circonferenza di circa 800 m

di lunghezza. In tutto la

fortezza copre un'area di 25 000

mq. Nel lato nord, il

ripido strapiombo ha fatto sì

che non fosse ritenuto

necessario applicarvi opere

difensive. Tra i torrioni

terzo e quarto e nono e decimo

si aprono due porte, note come

Porta della Città e Porta dei

Campi.

I

sistemi di difesa del castello

comprendevano anche le mura

della città: nel 1422,

durante la guerra dei

cent'anni, si diceva che il

centro abitato era una sorta

di bastione inferiore della

fortezza. Nel 1537 la

città di Angers era detta

addirittura "il cortile

del castello".

La

porta dei Campi

consente il collegamento tra

il castello e la città.

Questo è l’elemento

architettonico più importante

del castello. Si presenta per

due terzi costituita da pietra

calcarea, mentre l’ultimo

terzo contiene strati

alternati di calcare e scisto.

Due

torri fiancheggiano un

cancello, a cui si accedeva

tramite un ponte levatoio, poi

da un altro ponte che doveva

essere azionato da una singola

corda a partire da un'apertura

sopra la porta. Questa veniva

difesa principalmente da una

serie di arcieri disposti in

quattro piani all’interno di

ciascuna torre; al posto degli

arcieri vennero in seguito

collocati dei cannoni. Nel

XVII o XVIII secolo due delle

cannoniere furono dotate di

piccoli balconi semicircolari.

L'ingresso

era poi protetto da quattro

arcieri (due per lato) posti

allo stesso livello

dell’ingresso; questo venne

poi difeso con un sistema di

doppia saracinesca. Infine, a

rafforzare quest’ingresso

molto ben difeso, venne

aggiunta una porta, della

quale rimangono le tracce di

una cerniera e una chiusura.

All'ingresso

si trova una sala a volta del

XIII secolo che sosteneva le

camere di guardia e che ora

sorregge le stanze del

governatore. L'interno delle

torri si compone di tre camere

a volta a vela sulla base di

sei pilastri. Questi sono più

elaborati rispetto a quelli

delle altre torri della

fortezza e rappresentano volti

o motivi vegetali.

Per

ricordare i 600 anni del regno

di Renato, l’Atelier

Perrault Frères costruì un

ponte provvisorio.

I

fossati furono scavati

durante la costruzione della

fortezza sotto il regno di San

Luigi: a sud separavano il

castello, costruito

sull'omonima collina, dal

sobborgo di Esvière, a nord

segnavano il confine tra la

città e il castello. Vennero

ampliati nei secoli XIV e XVI

e attualmente raggiungono 11 m

di profondità e 30 m di

larghezza. Sebbene la

Maine passi ai piedi del

castello, quindi ci sia

abbondanza di acqua, i fossati

non ne vennero mai riempiti

interamente, soprattutto a

causa della pendenza del

terreno.

Sotto

il re Renato i fossati furono

trasformati in corridoi per lo

svolgimento di tornei, molto

amati dal duca; Nel XVIII

secolo divennero giardini e

orti. La città di Angers li

acquisì nel 1912, e

dal 1936 al 1999 vi

furono introdotti daini e

cervi. Attualmente i

fossati ospitano dei giardini.

Anche

la porta della città,

rivolta verso nord, assicura

il collegamento tra il

castello e la città. Rispetto

alla porta dei Campi è di

costruzione meno curata e

costruita principalmente di

scisto, con delle sottili

linee di calcare. L'ingresso

della porta della città è

affiancato da due torri

circolari, la terza e la

quarta. Questa porta fu

ricostruita nel XV o XVI

secolo per ospitare due ponti

levatoi: uno doppio per far

passare i carri, e l'altro per

l'attraversamento pedonale.

La

sua difesa era simile alla

porta dei Campi. C'erano

diverse saracinesche e

guardiole per molti arcieri,

alcune delle quali vennero

trasformate in cannoniere.

Dietro alla porta c'erano le

sale delle guardie, sovrastate

da un arco. Queste stanze

vennero poi rimaneggiate sotto Luigi

I.

COMPLESSO

INTERNO

Il

cortile è diviso in

due parti. L'organizzazione

degli edifici costruiti tra i

secoli XIV e XV divide

l'interno della fortezza tra

il cortile basso, detto

cortile della guarnigione, e

il cortile signorile

delimitato dalla Casa Reale,

la cappella, il corpo di

guardia e altri edifici

demoliti (aree comuni,

cucine), ora sostituiti dalla

galleria dell'Apocalisse.

La

sala Grande del

castello di Angers risale al

periodo comitale, cioè il IX

secolo: si tratta di una sala

per riunioni e cerimoniali

dove il conte esercitava il

potere. La prima sala, grande

300 m², fu ampliata nell'XI

secolo fino a 500 mQ. Nel

XII secolo, probabilmente dopo

l'incendio del 1131, la sala

Grande fu dotata di piccole

finestre ad arco e della porta

attuale, anch'essa

semicircolare, decorata

"a spina di pesce"

(o "a zig-zag"). L'antica

aula carolingia fu modificata

nuovamente verso la fine del

XIV secolo e vennero aperte

grandi finestre "a

montante" con doppio

reticolo, dotate di sedili

nella parte inferiore; tra

l'una e l'altra di queste

furono aperte piccole

finestrelle. Fu anche

installato un camino

monumentale. La porta del XII

secolo si è conservata fino a

oggi, e dei documenti

risalenti dal 1370 menzionano,

dal lato della Maine, il

progetto di costruzione delle

finestre e del camino.

Cappella

di Saint-Laud - Probabilmente

nel castello esisteva già

alla fine del IX secolo una

cappella intitolata a santa

Genoveffa, che ricevette in

questo periodo le reliquie del vescovo

di Coutances, Laudo, che

diede il nome alla chiesa.

Verso

il 1060 il conte d'Angiò

Goffredo Martello creò un

capitolo di canonici al fine

di garantire il culto. La

cappella fu distrutta una

volta all'inizio del XII

secolo, quindi ricostruita e

consacrata dal vescovo di

Angers Renaud Martigné l'8

giugno 1104. La chiesa

venne nuovamente distrutta da

un incendio e fatta

ricostruire nel 1131 da Enrico

II. Anche se parzialmente

nascosta dalla ricostruzione

del castello per opera di San

Luigi, funse da cappella del

castello fino al XIV

secolo, quando venne

sostituita dalla nuova

cappella voluta da Iolanda

d'Aragona.

I

resti della cappella sono

stati scoperti nel 1953 durante

lo scavo della galleria

dell'Apocalisse: si scoprì

che misurava cinque metri per

cinque ed era chiusa da una

volta a botte in pietra

semicircolare. Ci sono ancora,

sulle colonne della parete

nord, dei capitelli scolpiti.

Ora la cappella è visibile

dalla galleria dell'Apocalisse

insieme ai resti di una torre

gallo-romana.

Galleria

dell'Apocalisse - La

galleria fu costruita tra il

1953 e il 1954 dal capo

architetto dei monumenti

storici Bernard Vitry per

ospitare l'omonimo arazzo, che

misura complessivamente 103

metri di lunghezza per 4,5

metri di altezza. La

galleria è alta nove metri ed

è leggermente ribassata

rispetto al suolo in modo da

non superare l'altezza delle

pareti. La galleria forma un

angolo retto e cade sul

percorso dei vecchi edifici

che chiudevano la corte

signorile. La prima parte è

lunga 40 metri, la seconda 56. Per

renderla armonica con gli

edifici circostanti le

facciate furono rivestite

interamente con dello scisto.

All'interno, la galleria

presenta dei rigonfiamenti in

larghezza dovuti alla presenza

delle torri della cinta.

L'arazzo

dell'Apocalisse fu conservato

qui sin dal 1954, nonostante

le aperture lasciassero

passare la luce esterna che ne

avrebbe potuto rovinare i

colori. Nel 1975 furono

perciò installate delle

tende, e nel 1980 vennero

posizionate delle barre

affinché l'arazzo non venisse

a contatto con il muro.

Inizialmente la galleria aveva

uno sfondo rosso, quindi, nel

1982, questo venne sostituito

da uno beige e nel 1996 da uno

blu scuro. Per limitare il

degrado dei colori, la

temperatura viene oggi

mantenuta costante e la luce

è filtrata. L'arazzo non

solo rappresenta l'Apocalisse,

ma fornisce anche una grande

quantità di informazioni

riguardanti gli usi e i

costumi tipici del XIV

secolo.

L'arazzo

fu commissionato da Luigi I

nel 1373. Questa grandiosa

opera di tessitura,

originariamente lunga 140 m

, si basa su cartoni del

pittore Hennequin de Bruges e

fu realizzata da Nicolas

Bataille. La lunga serie di

pannelli, illustranti

l’ultimo libro della Bibbia

opera di San Giovanni, fu

nell’arcivescovado di Arles

nel 1400 e dal 1474 nella

chiesa di Saint Maurice ad

Angers. Scomparsi nel 1782,

gli arazzi vennero recuperati

nel 1848 dal canonico Joubert,

che ne curò il restauro. Ogni

singolo pannello è

accompagnato dall’immagine

di San Giovanni, che assiste

ed illustra le scene. Le

didascalie originariamente

presenti furono rimosse nel

corso del restauro

ottocentesco, a causa delle

loro cattive condizioni.

Il

racconto scritto di Giovanni

è di difficile comprensione e

ricco d’allegorie il cui

senso non è sempre chiaro.

Anche negli arazzi

quest’oscurità di

significato è rispettata.

L’inizio oggi conservato è

dato dal pannello in cui il

santo, su invito divino,

inizia a descrivere le proprie

visioni per il bene delle

sette chiese, raffigurate come

cappelle. Il simbolismo

presente in questa scena

pervade tutto il resto

dell’opera tessuta: qui

Giovanni vede il Messia,

dotato d’attributi

particolari tra personaggi che

raffigurano, per allegorie, le

qualità del Creato.

Dopo

una scena d’omaggio al

Messia, si ha il pianto del

santo e l’inizio della

spiegazione dei segreti divini

dopo l’ostentazione

dell’agnello divino. Si

rivelano così i quattro

cavalieri dell’Apocalisse,

su cavalli di colori diversi,

dietro ai quali segue la

salvazione delle anime dei

morti al servizio di Dio. Dopo

il riconoscimento del popolo

degli eletti si ha

l’introduzione ha nuovi

segreti, alla presenza di Dio

ed un angelo.

Gli

ambienti naturali mostrano la

loro forza scatenata ai

quattro squilli delle trombe

divine nei pannelli della

tempesta, dell’astro di

fuoco e dell’aquila; al

quinto e al sesto squillo il

disordine nell’universo

aumenta. San Giovanni, nei

pannelli seguenti, viene a

conoscenza delle misteriose

parole dei sette tuoni e,

simbolicamente, divora il

libro dell’angelo. Dopo la

valutazione di Giovanni

dell’armonia celeste (con la

misurazione del tempio), si ha

il racconto, in quattro

pannelli, dell’avventura dei

due testimoni salvati da Dio e

l’annunzio dell’imminenza

dell’arrivo del Messia e del

Giudizio Universale.

Segue

quindi il capitolo in cui

Satana, sotto forme diverse,

insidia il Creato prima come

dragone, attaccando una donna

partoriente difesa da San

Michele e guerreggiando coi

fedeli, poi come mostro marino

idolatrato, ed infine come

mostro della terra. Dopo

queste scene si ha

l’annuncio da parte degli

angeli del Nuovo Testamento,

della caduta di Babilonia e

delle pene dei dannati.

Quindi, dopo che i giusti sono

stati salvati, questi vengono

raccolti da Dio, mentre

gl’infedeli affrontano la

collera divina (che

simbolicamente li coglie come

grappoli alla vendemmia). Alla

raffigurazione dei sette

flagelli che accompagnano

l’ira di Dio fa seguito la

comparsa dei tre mostri

satanici e quella di

Babilonia, madre degli

abomini, che infine crolla,

assieme alla sconfitta dei tre

mostri e di Satana stesso.

La

serie d’arazzi si conclude

con l’immagine della

Gerusalemme celeste, città di

cui San Giovanni misura la

perfezione per infine

prostrarsi davanti alla Trinità.

La

parte giunta sino a oggi (70

delle più di 90 scene

originali, un’enorme fascia

di

107 m

di lunghezza e

5,50 m

di altezza) costituisce il

ciclo più grande e importante

che esiste al mondo. Viene

conservata in un edificio

costruito appositamente

all’interno del castello

Il

castelletto è

l'entrata al cortile signorile

venendo da ambo le porte. Fu

fatto costruire dal duca

Renato d'Angiò e venne

completato nel 1456. È

opera dell'architetto angioino Guillaume

Robin.

Sopra

il passaggio per accedere al

cortile, si compone di due

piani con una torretta che

ospita la scala. È affiancato

da tre torri sporgenti

sostenute da contrafforti e

coperte da un tetto conico, proprio

come nel castelletto del castello

di Saumur. Le torrette

sono fuori dall'asse

dell'edificio, così da

conferirgli un aspetto

asimmetrico. Il tetto

dell'edificio principale è il

risultato di una modifica

apportata durante la

costruzione. Il portico

d'ingresso ha un arco

ribassato sormontato da un archivolto "a

parentesi graffa": dal

lato del cortile l'arco parte

da un lato da un capitello,

mentre dall'altro scende a

terra direttamente.

L'interno

è costituito da un piano e da

un sottotetto. Il piano

venne in seguito abitato dal

figlio di Renato, Giovanni

II di Lorena; quindi divenne

una prigione nel 1707.

All'interno

del castello si trova la cappella

costruita su volontà di

Iolanda d'Aragona, moglie di

Luigi II d'Angiò. La sua

costruzione iniziò nel 1405 e

si concluse nel 1413. Dedicata

a San Giovanni Battista, con

la sua navata unica

rettangolare e i tre archi

angioini, essa riprende lo

stile architettonico

gotico-angioino. L'edificio

è ampio (lungo 22,85 metri e

largo 11,90) e basso (le volte

sono di 14,90 metri) con le

decorazioni tipiche del XV

secolo. Le tre chiavi di

volta sono finemente scolpite:

la prima rappresenta gli

stemmi di Luigi II e Iolanda,

la seconda è decorata con lo

scudo coronato di Luigi II, la

terza contiene una doppia

croce, simbolo della Vera

croce d'Angiò, reliquiario di

proprietà della Casa d'Angiò

che venne esposto nella

cappella tra il 1412 e

il 1456. Le porte

visibili ora sono quelle

gotiche originali.

Sul

lato sud è stato collocato un

oratorio signorile, o loggia: costruito

sotto Iolanda, venne

migliorato da Renato che vi

aggiunse un triplo arco

scolpito con vista

sull'altare. L'oratorio è

decorato, dal lato della

cappella, con cornici di

pietra, anche se tutti gli

ornamenti più importanti sono

stati distrutti durante

l'occupazione militare

dell'edificio. Vi si

accede tramite una porta

esterna o dalla cappella; un

camino, nascosto dall'esterno

da un contrafforte e un

pinnacolo, riscaldava la

struttura. Sul

lato sud è stato collocato un

oratorio signorile, o loggia: costruito

sotto Iolanda, venne

migliorato da Renato che vi

aggiunse un triplo arco

scolpito con vista

sull'altare. L'oratorio è

decorato, dal lato della

cappella, con cornici di

pietra, anche se tutti gli

ornamenti più importanti sono

stati distrutti durante

l'occupazione militare

dell'edificio. Vi si

accede tramite una porta

esterna o dalla cappella; un

camino, nascosto dall'esterno

da un contrafforte e un

pinnacolo, riscaldava la

struttura.

L'illuminazione

avviene principalmente

attraverso il lato rivolto

verso est, e inoltre ogni campata è

illuminata da due finestre,

una a nord e una a sud. Le

finestre originali sono state

distrutte, tuttavia è ancora

possibile trovare nel

baldacchino sud della prima

campata i resti di un vetro

colorato quattrocentesco

originariamente appartenente

all'abbazia di Louroux:

trasportato nel 1812 presso la

chiesa di Vernantes, fu

posto nel 1901 presso

il Museo di Archeologia e

ricomposto nella cappella del

vecchio ospedale di San

Giovanni d'Angers. Giunse

nella cappella del castello

nel 1951. Un

ritratto raffigura il re

Renato e sua moglie Giovanna

di Laval inginocchiati in

preghiera di fronte alla

Vergine.

La

casa Reale fu fatta

costruire da Luigi II

d'Angiò nel 1410: in

quel periodo gli edifici si

allungavano fino quasi al

Maine per tornare alla sala

Grande, chiudendo il cortile, mentre

oggi rimane solo il tratto di

edificio adiacente alla

cappella, essendo stata

parzialmente distrutta nel 1858.

Alloggio

del governatore - L'edificio

attuale risale al XVIII

secolo, mentre le due ali

che lo fiancheggiano sono

della seconda metà del XVI

secolo. Durante la

costruzione del palazzo

attuale venne aperta una

grande vetrata sul lato est.

L'edificio ha quattro camere

al primo piano; nel secondo,

le finestre furono posizionate

per ottimizzare

l'illuminazione e non lasciare

nessun angolo al buio.

La

Galleria del re Renato

fu costruita tra il 1435 e

il 1453 dal duca

Renato d'Angiò. È composta

da quattro blocchi separati da

contrafforti, sotto ognuno dei

quali sono state costruite due

finestre per l'illuminazione

dei due piani della galleria.

Gli architetti del duca d'Angiò, Jean

Gendrot e André

Robin, eseguirono una facciata

in gran parte in vetro, molto

insolita nel XV secolo. La

galleria misura quindici metri

di larghezza con una lunghezza

di ventitré metri e vi sono

ben undici finestre. Le chiavi

di volta del primo piano sono

decorate con disegni degli

stemmi di Renato d'Angiò o

con la croce d'Angiò, mentre

nella parte inferiore della

galleria una porta murata

testimonia l'antica presenza

di altri edifici, ora

distrutti. La

Galleria del re Renato

fu costruita tra il 1435 e

il 1453 dal duca

Renato d'Angiò. È composta

da quattro blocchi separati da

contrafforti, sotto ognuno dei

quali sono state costruite due

finestre per l'illuminazione

dei due piani della galleria.

Gli architetti del duca d'Angiò, Jean

Gendrot e André

Robin, eseguirono una facciata

in gran parte in vetro, molto

insolita nel XV secolo. La

galleria misura quindici metri

di larghezza con una lunghezza

di ventitré metri e vi sono

ben undici finestre. Le chiavi

di volta del primo piano sono

decorate con disegni degli

stemmi di Renato d'Angiò o

con la croce d'Angiò, mentre

nella parte inferiore della

galleria una porta murata

testimonia l'antica presenza

di altri edifici, ora

distrutti.

La

scala è nell'angolo formato

dalla cappella e dalla Casa

reale e collega il primo e il

secondo piano della casa;

inoltre, tramite la stessa

scala, si accede alla soffitta

della cappella. La parte

superiore della scala è

chiusa da sedici volte

separate da nervature, e dove

queste si incontrano si

leggono due lettere del motto

di Renato: EN DI EU EN SO IT

(En Dieu, en soit, contrazione

di soit selon la volonté

de Dieu; in italiano: Sia

secondo la volontà di Dio).

La

costruzione della galleria e

della scala permise l'accesso

indipendente ad alcune parti

del palazzo. Fornisce anche un

doppio accesso e all'alloggio

del Siniscalco d'Angiò e

al cortile nord, dove si

tenevano feste e cerimonie.

Pag.

1

Pag.

3

Pag.

3

|