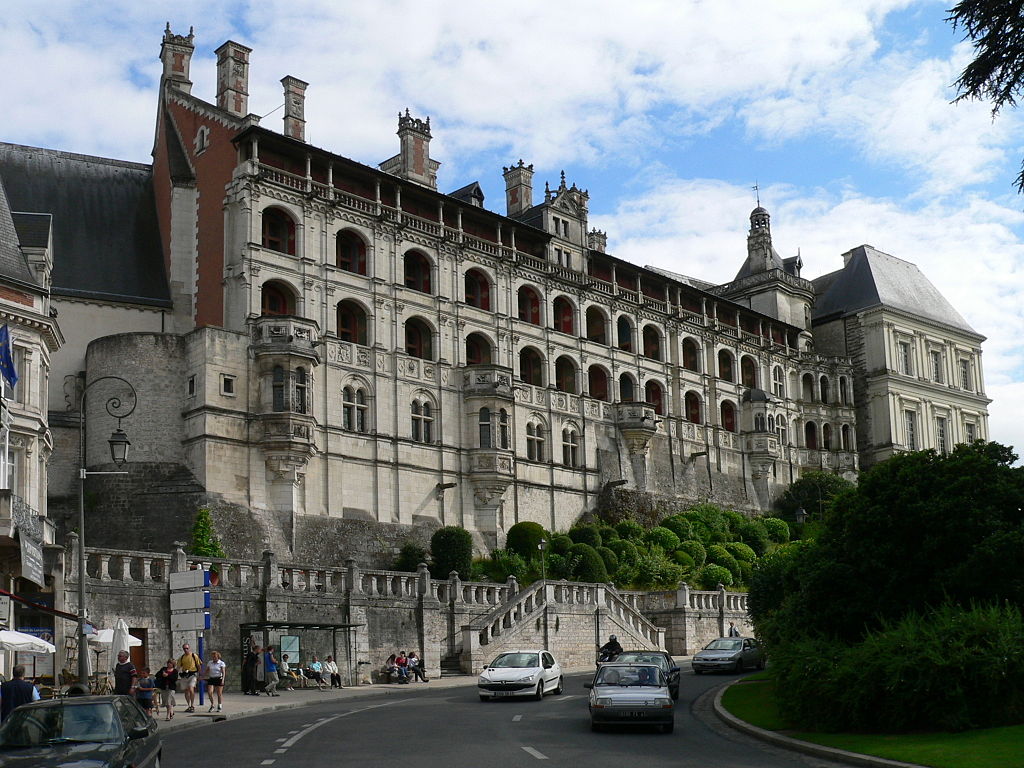

Il castello

di Blois è uno dei

principali castelli della

Valle della Loira; la città

da cui prende il nome, Blois,

è il capoluogo del

dipartimento francese del Loir-et-Cher e

si trova lungo il fianco di

una collina sulla riva destra

della Loira. È stato la

residenza di numerosi sovrani

di Francia e Giovanna

d'Arco vi fu benedetta

dall'arcivescovo di Reims

prima della spedizione

destinata a liberare Orléans

assediata. Il castello reale

di Blois raccoglie intorno ad

un singolo cortile una

rassegna di architettura

francese dal Medioevo al

periodo classico, il che lo

rende un edificio

importantissimo per

comprendere l'evoluzione

dell'architettura nei secoli.

Il

castello sorge su un

promontorio sulla riva destra

della Loira, in una posizione

ben difendibile, protetta su

un lato dal fiume e sugli

altri da una falesia scoscesa. Lo

sperone si sviluppa da

nord-est a sud-ovest con una

lunghezza di circa 250 metri e

una larghezza di circa 100,

per una superficie di 23000

m2. Il luogo era abitato

sin dal Neolitico, come

testimoniano tracce di

palizzate, frammenti di

ceramica e utensili in selce

ritrovati durante alcuni scavi

archeologici sotto alla Salle

des Maçons, all'angolo

sud-ovest del palazzo attuale; in

epoca carolingia sullo

stesso luogo era presente una

rocca, citata come Blisum

castellum negli Annales

Bertiniani, risalenti al 834

circa.

Durante

il regno di Carlo il

Calvo, nell'854, il castello

insieme a tutta la città

venne attaccato e distrutto

dai Vichinghi. La

fortezza fu ricostruita e

viene citata nell'atto di

fondazione dell'abbazia di

Saint-Laumer di Blois,

risalente al 924. Il

castello si trovava al centro

della regione governata prima

dai Robertingi e poi

dai conti di Blois, potenti

feudatari dei secoli X e XI i

cui possedimenti si

estendevano dalla regione di

Blois e Chartres allo Champagne.

Nel

X secolo Tebaldo I di

Blois, figlio di Tebaldo

il Vecchio, primo conte di

Blois, apportò importanti

modifiche al palazzo, facendo

costruire la grosse tour ("grande

torrione") grazie alle

rendite provenienti dalla Bretagna,

che amministrava insieme a Folco

II d'Angiò in seguito

alla morte del cognato Alano

II di Bretagna. Si

ritiene che la torre,

probabilmente in pietra, si

trovasse sotto l'attuale ala

sud-ovest del castello. Oddone

II espanse ulteriormente

il castello intorno al 1030. Un

documento del 1080 mostra

Tebaldo III intento ad

amministrare la giustizia

"nella fortezza di Blois,

nel cortile dietro al palazzo,

vicino alla torre, sullo

spiazzo tra le camere del

palazzo".

Nel

XII secolo fu costruita la collegiale

di San Salvatore nel

cortile antistante, che si

aggiungeva alla cappella di

Saint-Calais, presente sul

sito già da prima dell'873, e

ad altre due cappelle, una nel

torrione e una nella residenza

dei conti. Alla morte di

Tebaldo IV di Blois nel

1152, i possedimenti della

famiglia vennero divisi tra i

suoi due figli, e Blois passò

a Tebaldo V. Tebaldo

VI fece aggiungere intorno

1210 un edificio all'angolo

nord del castello, che

comprendeva la Grande

salle o Salle de la

justice, conosciuta in seguito

come Sala degli Stati, le cui

imponenti dimensioni erano

indicative della potenza dei

conti di Blois. La nipote di

Tebaldo VI, Maria

d'Avesnes, portò in dote la

contea e il castello alla

famiglia Châtillon attraverso

il suo matrimonio con Ugo

di Châtillon nel 1226.

|

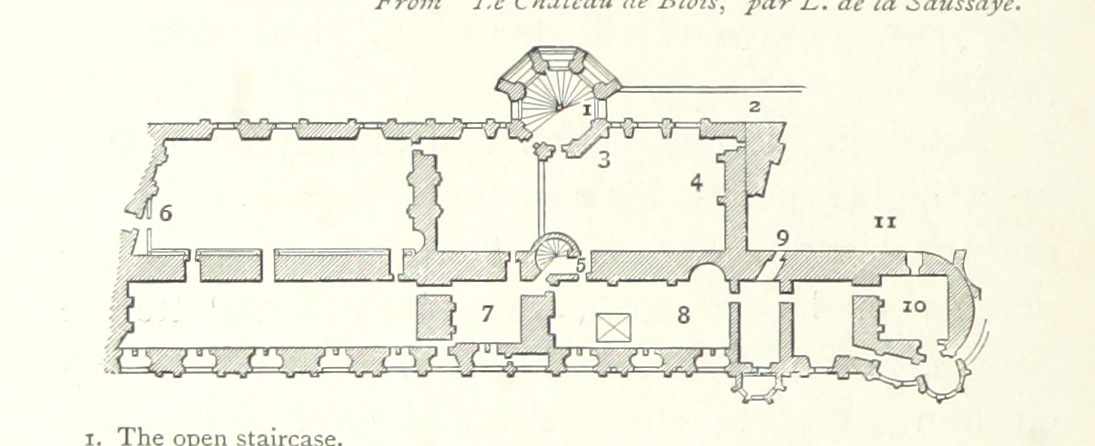

|

Mappa

del complesso in età

medievale.

1:

fienile;

2:

cappella di Santa

Costanza e frutteto;

3:

collegiale di San

Salvatore;

4:

torre Foix;

5: Enclosure

des Comptes;

6:

abitazione del Priore;

7:

cappella di

Saint-Calais;

8:

abitazione dei Conti;

9: Nouveau

logis;

10:

frutteto nel fossato;

11: Jardin

de Bretonnerie;

12:

Sala degli Stati;

13:

ala Luigi XII. |

I Châtillon,

originari della Borgogna,

fecero rafforzare e ampliare

il castello, sostituendo

la palizzata che lo circondava

con delle mura in pietra. Il

cronista Jean Froissart nel

1388 lo descrive come

"grande e bello, forte e

imponente, uno dei più belli

nel regno di Francia"; era

protetto da un muro lungo 650

metri che cingeva tutto lo

sperone roccioso, in cui erano

presenti nove torri rotonde e

tre porte. La torre Foix è

ancora esistente, mentre altre

tre torri sono ancora

parzialmente inglobate

nell'ala nord-ovest del

palazzo; sul lato

occidentale della cortina

muraria sorgevano due torri a

pianta rettangolare, come

mostrato dagli scavi

archeologici eseguiti nel

1906, e un'altra circolare. Oltre

a queste, erano presenti altre

due torri, la torre di

Saint-Calais e la torre della

Viscontea, ma non se ne

conosce l'ubicazione precisa.

La

più grande delle porte, la

porta dei Campi, dava sulla

campagna ed era l'unica che

permetteva il transito di

cavalli e carri. Si

apriva sulle mura subito a

nord della Sala degli Stati ed

era dotata di una saracinesca e

di una fila di piombatoie;

dopo essere stata rimaneggiata

nel XVI secolo, fu

completamente distrutta nel

1860. Da questa porta si

dipartiva un camminamento che,

costeggiando la Sala degli

Stati, passava attraverso una

seconda porta nel punto in cui

le mura cittadine si saldavano

con quelle del castello, dove

ora è presente la giunzione

tra l'ala Francesco I e la

Sala degli Stati; anche questa

era dotata di una saracinesca

e possedeva un ponte levatoio

e un ponte fisso che

scavalcava il fossato. Questa

porta fu demolita nel XVIII

secolo. La porta dei

Giacobini, distrutta

all'inizio del XIX secolo, si

apriva sul lato che dava sulla

Loira, in prossimità del

convento dei Giacobini; data

la ripidità del pendio si

trattava di un passaggio

pedonale ed era composta da

due porte in successione, una

delle quali dotata di

saracinesca e ponte levatoio.

Un'ultima

porta, detta di San Martino,

è di più difficile

collocazione in quanto fu

distrutta già durante il

regno di Luigi XII: si

trovava probabilmente nei

pressi della collegiale di San

Salvatore ed era una porta di

piccole dimensioni,

accessibile solo ai pedoni,

che metteva in comunicazione

il castello con la città.

All'interno

delle mura lo spazio era

diviso in due parti da una

cortina di mura su cui si

apriva una porta. Il cortile

esterno, che ricalcava la

disposizione dell'attuale Place

du Château, conteneva la

collegiale di San Salvatore,

la cappella di Santa Costanza,

risalente a prima del 1352 e

le cui ultime notizie si hanno

nel 1576, un frutteto, le

scuderie e le abitazioni dei

canonici della collegiale e

degli ufficiali dei conti di

Blois. La residenza

signorile vera e propria,

invece, occupava il rimanente

terzo della superficie

dell'altura e conteneva

l'antico torrione dei conti di

Blois, che dominava l'intero

palazzo ed era stato dotato di

una campana da suonare in caso

di attacco, la Sala degli

Stati, con annessa una

cappella intitolata alla

Vergine demolita nel XVII

secolo, due edifici

addossati alla parte ovest

delle mura, sul luogo in cui

oggi si trova l'ala Francesco

I, chiamati Nouveau

logis, un'ala sul

versante sud-ovest, che fu

ricostruita già nel XV

secolo, e un'ala

addossata alle mura tra il

cortile esterno e quello

interno, che nel XVI secolo

fece spazio all'ala di Luigi

XII.

Intorno

alla corte inoltre sorgeva la

cappella di Saint-Calais,

probabilmente sullo stesso

luogo dove è presente quella

attuale che risale al XVI

secolo.

L'ultimo

discendente della famiglia Châtillon, Guido

II, trovandosi in cattive

situazioni finanziarie, in

seguito alla morte di suo

figlio vendette nel 1391 Blois

e il Dunois a Luigi

d'Orléans, fratello di Carlo

VI, per 200000 corone

francesi. Il nuovo

proprietario prese possesso di

Blois nel 1397, alla morte di

Guido, ma non frequentò

assiduamente il castello.

Quando fu assassinato a Parigi

nel 1407 per ordine di Giovanni

di Borgogna, la sua vedova, Valentina

Visconti, si ritirò a vivere

a Blois, dove morì l'anno

seguente, dopo aver promosso

alcuni lavori di restauro

delle fortificazioni.

Nel

1429, prima della partenza per

l'assedio di Orléans, Giovanna

d'Arco venne benedetta

nella collegiale di San

Salvatore da Renault de

Chartres, arcivescovo di

Reims. Il figlio di Luigi

d'Orleans, Carlo, era

stato fatto prigioniero dagli

inglesi nel 1415 durante la battaglia

di Azincourt; in quel

periodo il castello era stato

amministrato dal suo

fratellastro, Jean de

Dunois. Al suo ritorno

dopo 25 anni di prigionia, nel

1440, il castello di Blois

divenne un grande centro

culturale; è in

occasione di un concorso di

poesia che vi si svolse nel

1458 che François Villon compose

ed espose la sua Ballade

des contradictions, detta

anche Ballade du concours

de Blois.

Intorno

alla metà del secolo furono

svolti importanti lavori di

ampliamento: si distrussero

alcune parti del vecchio

castello per rendere il

palazzo più confortevole e

furono aggiunti degli edifici,

tra cui un'ala nella parte

sud-ovest del promontorio, che

fu distrutta nel XVII secolo

per far spazio all'ala Gastone

d'Orléans. Quest'ala,

che si sviluppava su due

piani, era racchiusa tra gli

edifici medioevali sul lato

ovest del castello e una torre

a pianta quadrata che

conteneva una scala e

terminava con un terrazzo. Il

suo stile era simile a quello

visibile tutt'ora nella

galleria Carlo d'Orléans,

costruita per collegarlo con

la parte più antica del

castello e parzialmente

demolita nel XIX secolo:

anch'esso aveva un colonnato

al piano terra e un tetto con

abbaini ed era caratterizzato

dall'uso alternato di pietra e

mattoni nella facciata.

Alle

estremità dell'ala erano

presenti due avancorpi

sormontati da un tetto

appuntito e di fronte alla

facciata era presente un

terrazzamento chiuso da una

balaustra in bronzo dorato. Alla

morte di Carlo d'Orléans,

avvenuta tra il 4 e il 5

gennaio 1465, i lavori si

interruppero. Della

fortezza di questo periodo

rimangono attualmente solo la

Sala degli Stati, la galleria

di Carlo d'Orléans, la

cilindrica Torre Foix e

alcune tracce del muro di

cinta sul lato nord del

promontorio, oltre ai resti

delle fortificazioni inglobate

dall'ala Francesco I.

Il

figlio di Carlo d'Orléans,

Luigi, divenne re di

Francia nel 1498 con il

nome di Luigi XII; il

castello medievale dei conti

di Blois divenne allora

residenza reale e il re ne

fece la sua sede principale

togliendo importanza al castello

di Amboise. Nei primi

anni del Cinquecento, tra il

1498 e il 1503, Luigi XII

iniziò insieme ad Anna

di Bretagna (sua moglie

dal 1499) la ricostruzione del

castello in stile tardo

gotico, senza fortificazioni,

sotto la direzione

dell'architetto François

de Pontbriand e dei

capimastri Colin Biard e Jacques

Sourdeau (che lavorarono

qui anche più tardi, durante

la costruzione dell'ala

Francesco I). In

particolare fu aggiunta una

nuova ala a nord-est

dell'edificio originale,

chiamata in seguito ala Luigi

XII, con un portale d'accesso

al complesso, sormontato da

una nicchia con una statua

equestre del re a grandezza

naturale, forse opera

dello scultore Guido

Mazzoni. Fece anche

ricostruire la cappella di

Saint-Calais, che fu

consacrata nel 1508, e più

tardi fece aggiungere un'ala

verso sud, costituita da

cinque piani e addossata alle

mura medioevali, che fu

completamente distrutta nel

XVII secolo. Il cronista Jean

d'Auton nel 1502 descrive

il palazzo come "tutto

nuovo e tanto sontuoso che

sembrava opera da re". L'edificio

costruito da Carlo d'Orléans,

che si trovava di fronte alla

nuova ala di Luigi XII, iniziò

ad essere chiamato Perche

aux Bretons (Salto dei

Bretoni) quando il

terrazzamento ad esso

antistante fu occupato dalla

guarnigione bretone giunta al

seguito di Anna di Bretagna. Nel

cortile esterno del castello,

intorno alla collegiale di San

Salvatore, furono costruite

numerose abitazioni per

ospitare il seguito del re.

Luigi

XII fece anche aggiungere un

frutteto e un orto nel fossato

del castello, chiamati Vergers

des fossées, che si

aggiungevano al frutteto già

presente nel cortile esterno.

A nord-ovest di quest'ultimo,

all'esterno del fossato, era

stato realizzato intorno al

1470 un giardino ornamentale

chiamato Jardin de

Bretonnerie, di modeste

dimensioni, al centro del

quale fu aggiunta una fontana

nel 1502-03; il giardino era

chiuso da un'orangerie,

presente ancora oggi. Luigi

XII fece ampliare il giardino

esistente dal paesaggista

Pacello da Mercogliano sfruttando

uno spazio ad ovest dello

stesso, acquistato nel 1499. Il

nuovo giardino era disposto su

due grandi terrazze

leggermente al di sopra del

vecchio giardino ornamentale.

La

terrazza inferiore era

chiamata Jardin de la

Reine (Giardino della

Regina): misurava circa 200

metri per 90 ed era costituita

da quattro parterre regolari

con al centro un padiglione

ottagonale di 14 metri di

diametro, decorato con bronzi

dorati e sormontato da una

statua di San Michele in

bronzo che raggiungeva i 18

metri; all'interno del

padiglione era presente una

fontana in marmo del 1502-03

di fattura italiana. Il

giardino era circondato su tre

lati da un porticato, alla cui

estremità orientale Luigi XII

fece costruire nel 1506 un

padiglione che, tramite i

sotterranei, metteva in

comunicazione il nuovo

giardino con quello più

antico, situato più in basso.

Questo

edificio fu progettato dagli

stessi architetti dell'ala

Luigi XII, con cui condivideva

lo stile, e a partire dal

XIX secolo fu chiamato

Padiglione Anna di Bretagna,

nonostante non ci siano

evidenze che sia stato

effettivamente costruito per

la regina.

A

sud-ovest del Jardin de

la Reine, su un terreno

acquistato tra il 1505 e il

1510, fu realizzato il grande Jardin

du Roi (Giardino del Re),

che fu sistemato su un

terrazzamento più alto del

precedente. A

sud-ovest del Jardin de

la Reine, su un terreno

acquistato tra il 1505 e il

1510, fu realizzato il grande Jardin

du Roi (Giardino del Re),

che fu sistemato su un

terrazzamento più alto del

precedente.

Questo

giardino conteneva un orto e

un pozzo profondo 30 metri

che, tramite un sistema di

irrigazione, forniva l'acqua a

tutti i giardini del palazzo, e

due padiglioni che furono

costruiti nella seconda metà

del XVI secolo. Le tre

terrazze erano collegate al Nouveau

logis tramite la Galérie

des Cerfs (Galleria dei

Cervi), un passaggio chiuso

che terminava in un padiglione

all'ingresso del Jardin

de la Reine.

Il

nome della galleria era dovuto

alle numerose statue in legno

dipinto che vi erano esposte,

raffiguranti cervi, cani e

falchi; erano presenti anche

una statua in terracotta

raffigurante un cervo con

corna vere e una in cera che

raffigurava una cerva.

Favorito

da Luigi XII come residenza

invernale, il castello di

Blois divenne teatro di

numerosi incontri diplomatici:

il matrimonio di Cesare Borgia nel

1499; il ricevimento

dell'arciduca Filippo I

d'Asburgo e di sua moglie Giovanna

di Castiglia nel 1501; il

matrimonio di Guglielmo

IX, marchese di Monferrato,

e Anna, figlia del duca Renato

d'Alençon nel 1508; il

fidanzamento tra Margherita

d'Angoulême e il duca Carlo

IV di Alençon nel 1509;

i due soggiorni di Nicolò

Machiavelli nel 1501 e

nel 1510. Anna di Bretagna vi

morì il 9 gennaio 1514. Il

suo funerale fu celebrato

nella vicina collegiale di San

Salvatore.

Claudia

di Francia, figlia di Luigi

XII e Anna di Bretagna, sposò

nel 1514 il cugino Francesco

d'Angoulême, pronipote di

Luigi d'Orléans. Alla morte

di Luigi XII, nel 1515, questo

salì al trono con il nome di

Francesco I e Claudia, molto

legata alla residenza di

Blois, la rimodernò per

installarvi la corte. Quello

stesso anno Francesco

diede il via alla costruzione

di una nuova ala in stile

rinascimentale e commissionò

una delle più importanti

biblioteche dell'epoca. Non è

chiaro se François de

Pontbriand abbia avuto un

ruolo anche nella

progettazione di quest'ala; sicuramente

la direzione dei lavori fu

affidata a Jacques Sourdeau,

almeno fino al 1519, quando

questo prese parte alla

costruzione del castello

di Chambord.

Lo

stile italianeggiante delle

facciate lascia inoltre

supporre che siano state

consultate anche maestranze

italiane, come l'architetto Domenico

da Cortona, anche se non è

attestato un loro

coinvolgimento diretto nella

progettazione dell'ala. Gli

edifici del Nouveau logis dell'ala

nord-ovest furono abbattuti e

al loro posto furono costruiti

due palazzi che rispecchiavano

la disposizione dei

precedenti; in seguito la

costruzione fu raddoppiata al

di là della cortina muraria

medioevale. La facciata

ovest dell'ala fu dotata di

logge di ispirazione italiana

che davano sui giardini del

palazzo, che furono

risistemati.

La

costruzione si bloccò

bruscamente dopo la morte

della regina, avvenuta nel

castello nel 1524, anno in cui

tra l'altro Francesco I fu

impegnato nella campagna

d'Italia durante la guerra

dei quattro anni; Francesco

abbandonò Blois a favore di Fontainebleau, dove

fu trasferita la grande

biblioteca, che costituì il

nucleo della Biblioteca

nazionale di Francia; Il

castello venne anche spogliato

di mobilio e arazzi, che

furono trasferiti a Parigi e

in altre parti del regno. Tuttavia

la residenza di Blois non

venne dimenticata, in quanto

Claudia di Francia vi aveva

lasciato i suoi sette figli

educati da Caterina de'

Medici; la futura regina madre

fece aggiungere all'ala

Francesco I una galleria

porticata con colonne doriche

sul lato del cortile,

distrutta tra il XVII e il

XVIII secolo, e l'abbaino

all'ultimo piano della

facciata delle logge.

Il

18 ottobre 1534 il castello fu

teatro del "caso dei

manifesti": in vari punti

della Francia vennero affissi

dei volantini contro la messa

da parte dei sostenitori della

chiesa riformata e ne fu posto

uno anche sulla porta della

camera del re. Questo

evento segnò l'inizio della

repressione del

protestantesimo in Francia

dopo un periodo di relativa

tolleranza.

Dopo

questi avvenimenti, Blois

ricevette nel 1539 la visita

di Carlo V, e Pierre

de Ronsard incontrò

proprio nel castello, a un

ballo nell'aprile 1545, Cassandra

Salviati, musa ispiratrice de Les

Amours de Cassandre. Il

figlio di Francesco I, Enrico

II, incoronato re di Francia,

vi fece il suo ingresso

solenne nel mese di agosto

1547 accompagnato da

"donne nude a

cavallo" (forse volendo

inscenare il mito di Zeus e di

Europa, il che turbò molti di

quelli che stavano

assistendo). Enrico II fece

decorare gli interni e le

logge dell'ala Francesco I con boiserie e grisaille. Tra

il 1554 e il 1556 Caterina de'

Medici fece rappresentare

davanti al re la tragedia

Sofonisba di Gian Giorgio

Trissino, prima opera teatrale

a rispettare la regola

delle tre unità

aristoteliche, adattata dal

poeta Mellin de

Saint-Gelais per il

pubblico francese.

Il

castello di Blois fu

frequentato anche dai

successori di Enrico II, Francesco

II, Carlo IX ed Enrico

III, insieme alla regina madre

Caterina de' Medici. Francesco

II vi soggiornò soprattutto

nell'inverno 1559 con la

moglie Maria Stuarda,

seguendo il consiglio dei suoi

medici di trascorrere la

stagione fredda nel clima mite

della Turenna anziché

a Fontainebleau; egli

ordinò la realizzazione di

viali nella foresta di Blois,

a sud-ovest del castello, per

ampliare il parco del palazzo. Negli

anni delle guerre di

religione, il castello fu

teatro della riconciliazione

tra Carlo IX e Gaspard de

Coligny, capo della fazione ugonotta,

in seguito alla pace di

Saint-Germain; nel 1572 nella

cappella si celebrò il

fidanzamento del principe

protestante Enrico di

Navarra, futuro Enrico IV, con Margherita

di Valois.

Sempre

a Blois Enrico III convocò

gli Stati Generali nel

1576-77 e nel 1588-89, che si

radunarono nella grande sala

ora chiamata "Sala degli

Stati" per discutere

della situazione finanziaria

del regno a seguito delle

guerre civili. All'interno

del castello, nella sua stanza

al secondo piano, il re fece

assassinare il 23 dicembre

1588 il suo nemico, il duca

di Guisa, dalla sua guardia

privata; il fratello di

quest'ultimo, il cardinale

di Lorena, fu ucciso il giorno

successivo. I cadaveri dei due

fratelli furono bruciati in un

camino del castello e le loro

ceneri vennero disperse.

Poco

dopo, il 5 gennaio 1589,

Caterina de' Medici morì; le

esequie si tennero nella

collegiale di San Salvatore. Durante

il regno di Enrico III,

tuttavia, Blois fu anche un

fervente centro culturale; vi

si tennero discussioni

filosofiche e vi si esibì, su

invito del re, la Compagnia

teatrale dei Gelosi, formata

da artisti italiani. Il

re fece anche aggiungere un

edificio a nord-ovest del

castello, a prolungamento

della Sala degli Stati: si

trattava di una costruzione a

pianta rettangolare, della

stessa profondità della sala

medioevale, sulla cui facciata

rivolta verso il cortile

antistante il castello

campeggiavano tre colonne

colossali che dividevano

l'edificio seguendo la

disposizione delle navate

della Sala degli Stati.

Sull'edificio,

rimasto incompiuto e demolito

nel 1861, si aprivano grandi

finestre; la contestuale

demolizione del frontone della

Sala degli Stati fa pensare

alla volontà del re di

ampliare ulteriormente la sala

di rappresentanza del

castello. All'esterno,

tra il palazzo e il giardino,

Enrico III fece costruire la

terrazza dell'Éperon, un

bastione eretto a scopo

difensivo vicino alla Galérie

des Cerfs, presente ancora

oggi.

Il

castello fu occupato molto

saltuariamente dal successore

di Enrico III, Enrico IV. Dal

1598 fece costruire un

edificio nel giardino di Luigi

XII: si trattava di una

galleria a due piani lunga 200

metri addossata al muro di

contenimento del Jardin

de la Reine, che comprendeva

un padiglione centrale

sormontato da una cupola in

ardesia e due laterali. La

galleria e il padiglione

centrale furono completati nel

1603, mentre quelli laterali

non furono mai realizzati.

La

nuova ala di Enrico IV,

tuttavia, crollò parzialmente

nel 1756 e fu totalmente

demolita una decina di anni

dopo. Il castello fu

utilizzato molto raramente da Luigi

XIII a causa del suo

cattivo stato di manutenzione,

che rese necessaria la

demolizione di alcuni edifici

secondari per evitare di

sostenerne le spese di

restauro.

Luigi

XIII fece inoltre realizzare

dei terrapieni sul versante

sud del complesso per

sostenere gli edifici

quattrocenteschi a strapiombo

sulla falesia: le terrazze,

profonde dai 12 ai 14 metri e

lunghe circa 100 metri, si

estendevano dalla Galérie

des Cerfs alla Torre

Foix, di cui coprirono il

piano terra. I lavori si

svolsero tra il 1617 e il 1621

circa; il terrapieno esiste

ancora oggi, diviso in due

dalla costruzione successiva

dell'ala Gastone d'Orléans.

Durante

il regno di Enrico IV o di

Luigi XIII fu costruito anche

un piccolo edificio

all'estremità nord-est

dell'ala Luigi XII, demolito

durante i restauri

ottocenteschi, e fu sostituita

la copertura rinascimentale

della torre Château-Renault

con un semplice tetto in

ardesia.

A

partire dal 1617 la regina Maria

de' Medici fu relegata a

Blois dal figlio Luigi XIII; nel

primo anno della sua prigionia

la regina fece aggiungere da Salomon

de Brosse un padiglione

nella parte sud-ovest del

castello, che fu distrutto

pochi anni più tardi durante

la costruzione dell'ala

Gastone d'Orléans. Dopo

due anni di reclusione, Maria

de' Medici fuggì dal palazzo

nella notte tra il 21 e il 22

febbraio 1619, secondo la

tradizione con una scala di

corda, ma molto probabilmente

approfittando dei lavori alla

nuova ala, riconciliandosi

temporaneamente con il figlio.

Nel

1626 Luigi XIII assegnò la

contea di Blois al fratello Gastone

d'Orléans come regalo

per le nozze con Maria di

Borbone- Montpensier, con

lo scopo non dichiarato di

allontanare l'ingombrante

fratello dalla corte. Questi

vi si trasferì stabilmente

nel 1634, dopo un periodo

passato all'estero. Egli

pensò di demolire tutti gli

edifici del castello e

ricostruirlo in stile barocco

classicheggiante, con

l'aggiunta di una rampa di

collegamento con la città

all'estremità del piazzale

esterno, affidando a François

Mansart la progettazione

del complesso.

Il

progetto prevedeva la

costruzione di un grande

palazzo disposto intorno a un

cortile centrale: le porzioni

sud e nord sarebbero state

unite da due ali contenenti

gallerie e appartamenti

privati o, nel caso dell'ala

ovest, una grande sala di

rappresentanza; l'ala

nord avrebbe avuto un ingresso

monumentale sormontato da una

cupola e due avancorpi verso

il cortile esterno, uno dei

quali contenente una cappella

a pianta centrale. La

costruzione sarebbe stata

simmetrica e ornata da statue

e colonnati. Il

progetto prevedeva la

costruzione di un grande

palazzo disposto intorno a un

cortile centrale: le porzioni

sud e nord sarebbero state

unite da due ali contenenti

gallerie e appartamenti

privati o, nel caso dell'ala

ovest, una grande sala di

rappresentanza; l'ala

nord avrebbe avuto un ingresso

monumentale sormontato da una

cupola e due avancorpi verso

il cortile esterno, uno dei

quali contenente una cappella

a pianta centrale. La

costruzione sarebbe stata

simmetrica e ornata da statue

e colonnati.

Tra

il 1635 e i 1638 venne

costruito il corpo centrale

del nuovo palazzo e una prima

sezione dell'ala est, con la

distruzione degli edifici di

Carlo d'Orléans e di Luigi

XII nella parte sud-ovest del

complesso, della navata della

cappella di Saint-Calais e di

parte dell'ala Francesco I, ma

l'ulteriore sviluppo del

progetto fu bloccato dai

problemi finanziari del

committente.

La

costruzione si fermò a un

terzo dell'opera, lasciando

alcune decorazioni, le dépendance e,

soprattutto, gli interni

dell'edificio ancora

incompleti.

L'embrione

dell'ala est, rimasto senza

copertura, fu demolito nel XIX

secolo. Gastone, non

potendo risiedere nella nuova

parte dell'edificio, fu

costretto a occupare per il

resto della sua vita l'ala

Francesco I, dedicandosi

agli studi astronomici anche

grazie all'osservatorio che

aveva fatto costruire intorno

al 1640 sulla Torre Foix.

Le

modifiche negli appartamenti

reali risalgono a questo

periodo; nel 1652 egli fece

modificare la decorazione di

ciò che rimaneva della

cappella, il che indica che

aveva definitivamente

abbandonato i lavori. Speranzoso

di arrivare al trono di

Francia, Gastone prese

contatti nel 1652-53 con la Fronda

parlamentare, ma senza

riuscire nel suo intento; morì

a Blois il 2 febbraio 1660,

lasciando il castello

abbandonato. Gastone nutrì

sempre un profondo affetto per

il castello, dicendo che

"l'aria di Blois lo aveva

guarito".

Trascurato

da Luigi XIV, il castello

non venne più abitato, ad

eccezione del soggiorno di Maria

Casimira Luisa de la Grange

d'Arquien, vedova del re

polacco Giovanni III

Sobieski, tra il 1713 e il

1716. La residenza di

Blois infatti era molto

lontana dalla capitale del

regno, troppo piccola per

accogliere la corte e vista

come una struttura antiquata e

fuori moda.

Nel

XVIII secolo il re assegnò il

palazzo ad ex servitori e

nobili decaduti, che lo

occuparono (ad eccezione

dell'ala Luigi XII, dove si

trovava l'alloggio del

capitano del castello)

dividendolo in piccoli

appartamenti e stravolgendone

la disposizione interna; intorno

al 1720, durante la Régence,

si pensò di relegarvi il

parlamento in esilio. Il

complesso fu lasciato pressoché

senza manutenzione e gli

occupanti supplirono alla

mancanza di restauri con

abbattimenti delle parti più

ammalorate, come la galleria

di Caterina de' Medici nel

cortile, e riparazioni svolte

in economia, senza rispetto

per la decorazione degli

edifici. I giardini

furono abbandonati: i

padiglioni furono abbattuti già

alla fine del XVII secolo e al

loro posto furono realizzati

orti e una fattoria.

Né Luigi

XV né Luigi XVI visitarono

il castello; quest'ultimo

lo considerava "un

castello che non serve a

niente, tutt'al più da

vendere". Egli nel

1788 propose un piano per

alienare il castello, insieme

ai castelli di Choisy,

della Muette, di Madrid e

di Vincennes, in quanto

eccessivamente dispendioso per

le casse dello Stato. Il

castello fu così messo in

vendita ma non fu trovato un

acquirente; così il

Dipartimento della Guerra

propose di adattarlo a

caserma. Questa proposta fu

accolta e nello stesso

anno il castello fu occupato

dal reggimento di

cavalleria Royal Comtois, che

salvò il castello dalla

distruzione ma provocò il

grave danneggiamento delle

decorazioni interne.

Durante

la Rivoluzione il

castello fu preso di mira dal

popolo che, desideroso di

eliminare ogni traccia della

monarchia, saccheggiò il

palazzo dei mobili, delle

statue e di altri oggetti e lo

trasformò per breve tempo in

una prigione.

Nel

1792 fu distrutta la statua

equestre di Luigi XII posta

sopra il portale d'ingresso;

fu decapitato il busto di

Gastone d'Orléans e furono

distrutti quasi tutti gli

emblemi reali scolpiti sulle

facciate. I giardini

furono venduti e scomparvero

per le costruzioni che vi

furono erette sopra.

Nel

1793 la chiesa di San

Salvatore venne venduta

all'impresario Guillon, che la

distrusse interamente. In

età napoleonica si

ipotizzò di trasformare la

struttura in un ricovero per

nullatenenti, provvedendo a

demolire l'ala Gastone d'Orléans

per pagarne le spese, ma il

degrado degli edifici era così

avanzato che si prese in

considerazione anche la sua

demolizione, nonostante

quest'idea suscitasse le

perplessità del Consiglio

degli edifici civili. Alla

fine, il 10 agosto 1810, il

complesso fu ceduto alla città

di Blois. Tuttavia, per

mancanza di fondi, il castello

fu nuovamente utilizzato come

caserma.

Nel

1815 la parte dell'ala Gastone

d'Orléans rimasta incompiuta

venne abbattuta e nel 1825 si

pensò di sistemare nel

castello la Prefettura di

Blois; i lavori di adattamento

dell'edificio, però,

avrebbero previsto la

distruzione dell'ala Luigi XII

e della cappella. Gli

elevati costi di questa

soluzione, tuttavia, fecero

desistere la proprietà

dall'impresa. Il palazzo,

in mano ai soldati, venne

ulteriormente deturpato: i

camini dell'ala Luigi XII, che

interferivano con la

disposizione dei letti, furono

distrutti tra il 1831 e il

1832; la galleria di Carlo

d'Orléans fu accorciata e la

parte rimanente fu

sopraelevata; il colonnato

davanti alla facciata dell'ala

Gastone d'Orléans fu

demolito. Tuttavia il

comando militare promosse

alcuni interventi di restauro

nell'ala neoclassica, tra cui

la realizzazione della scala

nella sezione centrale. La

presenza dei soldati al

castello, tuttavia, non impedì

l'apertura al pubblico

dell'ala Francesco I e molti

letterati la visitarono.

Victor

Hugo, nel 1825, si lamentò

per il fatto che il castello

fungeva da caserma e lo

scalone di Francesco I

affondava "tra le

strutture di un quartiere di

cavalleria"; nel

1828 Balzac poté

ammirare la stessa scalinata,

che definì "creazione

sbalorditiva dai dettagli

ingegnosi e fini, piena di

meraviglie che donano la

parola alle pietre"; Gustave

Flaubert, invece, disprezzò

l'ala Gastone d'Orléans per

"il suo stile classico da

accademia e il gusto sobrio,

che è cattivo gusto"; anche Alexandre

Dumas visitò il palazzo.

Nella

prima metà dell'Ottocento

crebbe in Francia la

sensibilità nei confronti dei

monumenti antichi e anche il

castello di Blois iniziò a

ricevere attenzioni da parte

delle autorità. Nel

1840, durante il regno di Luigi

Filippo, il palazzo fu

classificato Monumento

storico e fu approntato

un piano per il suo restauro,

che però fu ostacolato

dall'amministrazione militare

e dal ministero della guerra

presieduto da Nicolas

Jean-de-Dieu Soult. Tuttavia,

grazie all'impegno di Prosper

Mérimée, componente della Commission

des Monuments historiques, nel

luglio 1844 la caserma fu

dismessa e il castello tornò

sotto il controllo della città

di Blois. Gli edifici

erano in condizioni critiche:

l'ala Luigi XII era la più

danneggiata, sia all'esterno,

dove aveva perso la balaustra

del tetto, i pinnacoli degli

abbaini, le sigle dei sovrani

e la statua equestre sopra

all'ingresso, sia all'interno,

dove erano stati rimossi i

camini. La cappella era

stata divisa in tre piani ed

erano state aperte finestre su

tutte le facciate. Le

finestre dell'ala Francesco I,

sul lato del cortile, erano

state private dei montanti;

alcune erano state murate e

altre trasformate in porte. La

balaustrata dell'ultimo piano

era stata chiusa e coperta con

un prolungamento del tetto e

abbaini e comignoli erano

stati privati delle statue che

li decoravano; i simboli

reali, rimossi durante la

Rivoluzione, non erano mai

stati ripristinati; la

scalinata aveva perso i

parapetti ed era stata coperta

con un tetto in ardesia. Le

logge dell'altra facciata

erano state chiuse con delle

finestre e le gallerie della

torre Château-Renault erano

state murate.

Dal

settembre 1845 al gennaio 1848 Félix

Duban curò il restauro

degli appartamenti reali

rinascimentali, ricostruendo

le decorazioni combinando

colori accesi (il rosso e il

blu) con l'oro. Assistito

da Jules de La Morandière,

Duban disegnò le decorazioni

interne ed esterne ispirandosi

alle stampe d'epoca e

all'opera dello studioso Louis

de la Saussaye, facendo

precedere il suo lavoro da

un'approfondita opera di

rilievo dello stato di

conservazione del castello con

disegni, fotografie e calchi,

grazie ai quali si può

risalire con certezza agli

interventi effettuati. Dal

1855 fu restaurata, sempre

sotto la direzione di Duban,

l'ala Luigi XII, e nel 1858 fu

ripristinata la statua

equestre sopra il portale.

Nel

1861-62 fu restaurata la Sala

degli Stati con l'abbattimento

di ciò che rimaneva

dell'edificio di Enrico III,

che non fu possibile

recuperare a causa del suo

cattivo stato di

conservazione. Nel 1861

il complesso fu messo a

disposizione come residenza

dell'imperatore Napoleone

III e gli ultimi soldati

che occupavano la cappella e

l'ala Gastone d'Orléans

furono sfrattati per

provvedere al loro restauro;

sebbene l'imperatore non

soggiornò mai nel castello,

nel 1868-69 fu sistemata la

cappella.

Nel

1869 fu ripristinato anche il

colonnato davanti all'ala

Gastone d'Orléans. Il

restauro proseguì fino alla

morte di Félix Duban nel

1870; tra il 1870 e il 1879 i

lavori furono eseguiti sotto

la direzione di Jules de la

Morandière, che aveva

assistito Duban durante le

prime fasi dei lavori. L'operato

di Duban, soprattutto per

quello che riguarda la

sistemazione delle decorazioni

interne, fu criticato già dai

suoi contemporanei perché

basato più sull'imitazione

degli edifici analoghi che sul

ripristino dello stato

originale del castello: per

esempio i camini dell'ala

Luigi XII furono disegnati in

forme neogotiche e le pitture

degli appartamenti

rinascimentali furono

giudicate eccessive e troppo

fantasiose. All'esterno

invece fu svolto un lavoro più

rispettoso della situazione

originale, anche se alcuni

interventi furono realizzati

secondo la fantasia del

restauratore, come le bifore

della Sala degli Stati, la

facciata della cappella e la

rimozione delle imposte che

proteggevano le logge dell'ala

Francesco I, che per altro

lasciarono esposti alle

intemperie i rivestimenti

lignei delle stesse.

Nel

1850 Pierre-Stanislas

Maigreau-Blau, sindaco di

Blois, decise di fondare il

museo di Belle Arti di Blois,

che venne posto

provvisoriamente nell'ala

Francesco I del castello. In

quel momento infatti che le

province francesi promuovevano

i loro musei, incoraggiando lo

studio delle arti. Il sindaco

di Blois difese il suo

progetto: "Non c'è

nessun capoluogo di

dipartimento in Francia, al

giorno d'oggi, che non abbia

un museo. [...] Sarebbe

superfluo elencare i vantaggi

di questo tipo di struttura.

Noi sappiamo che sono potenti

mezzi di incoraggiamento per

le arti e le scienze, offrendo

lo studio di modelli o

collezioni". Il museo fu

spostato nell'ala Luigi XII

nel 1869.

La

pietra utilizzata da Duban per

effettuare le decorazioni,

molto tenera, iniziò a

sgretolarsi per il gelo negli

inverni del 1879 e 1880; dal

1880 al 1887 fu intrapreso un

nuovo restauro guidato da Anatole

de Baudot, un ispettore

generale dei monumenti

storici, e Jules-André

Grenouillot. Durante i

lavori furono sostituiti gli

elementi scultorei danneggiati

e si rimossero i dipinti con

cui Duban aveva decorato la

cappella. De Baudot

restaurò anche il Padiglione

di Anna di Bretagna, rimasto

assieme ad un'orangerie l'unico

residuo dell'antico giardino.

Nel 1875 fu rimossa la scala

provvisoria installata dai

militari nell'ala Gastone

d'Orléans, che impediva la

vista della cupola di Mansart;

al suo posto ne fu realizzata

un'altra, più consona allo

stile dell'edificio. Alla

fine dell'Ottocento si ipotizzò

di spostare il municipio

nell'ala neoclassica, ma alla

fine vi fu installata la

biblioteca comunale, mentre le

stanze vuote furono concesse

in uso alle associazioni

locali. Alphonse Goubert,

successore di Baudot come capo

del progetto, decise di

ristrutturare la facciata

dell'ala Gastone d'Orléans

basandosi sui disegni di

Mansart; la scala interna

definitiva fu aggiunta nel

1933. Nel 1921 venne

creato anche un museo lapidario nelle

antiche cucine del castello.

Durante

la seconda Guerra

Mondiale, a causa dei

bombardamenti del giugno 1940

e agosto 1944, la facciata sud

(soprattutto l'ala Luigi XII)

fu danneggiata e le finestre

della cappella, risalenti al

XVI secolo, furono distrutte; gli

altri edifici subirono danni

alle coperture. L'opera di

restauro, iniziata nel 1946,

venne affidata all'architetto

Michel Ranjard.

Le

fortificazioni della città e

del castello sono annoverate

tra i Monumenti storici di

Francia dal 6 novembre 1942.

Il

23 maggio 1960 fu emesso un francobollo raffigurante

il castello.

Il

castello attualmente è di

proprietà della città di

Blois. Nel 1990 fu

condotto un nuovo restauro da

parte di Pierre Lebouteu e

Patrick Ponsot, promosso dal

sindaco di Blois, nonché

ministro della cultura, Jack

Lang. Furono restaurati i

tetti, le facciate esterne e i

pavimenti, in particolare

quelli dell'ala Francesco I;

il cortile interno fu

lastricato. Gilles Clément,

paesaggista, si occupò di

sistemare il parco. A partire

dagli anni 90 il castello fece

da sfondo a spettacoli Son

et lumière scritti da Alain

Decaux, musicati da Éric

Demarsan e interpretati

da Robert Hossein, Pierre

Arditi e Fabrice

Luchini.

Tuttora

continuano piccoli restauri

mirati; il castello ha

ricevuto 260 226

visitatori nel 2003.

Architettura

Il

promontorio su cui sorge il

castello di Blois è dotato di

tre lati che digradano ripidi

e che un tempo fornivano una

protezione naturale dagli

attacchi di eventuali

assalitori, mentre il lato

nord-orientale, da cui si

accedeva e si accede tutt'ora

al palazzo, era protetto da un

fossato secco che separava il

complesso militare dal cortile

antistante.

Gli

edifici che delimitavano il

cortile sono scomparsi, ma la

loro disposizione è ricalcata

dalla conformazione attuale

della piazza su cui si

affaccia il castello. Questo

è composto principalmente da

tre ali disposte in modo da

formare un cortile interno di

forma irregolare, con gli

angoli allineati secondo i

punti cardinali.

Le

tre ali sono di stile

gotico, rinascimentale e neoclassico, e sono chiamate con il nome dei rispettivi costruttori, Luigi XII,

Francesco I e Gastone d'Orléans;

oltre a queste rimangono delle

tracce del castello medievale,

costituite dalla Sala degli

Stati e dalla Torre Foix. Il

cortile interno è

parzialmente racchiuso sul

quarto lato da una galleria e

dalla cappella del palazzo.

CASTELLO

MEDIOEVALE CASTELLO

MEDIOEVALE

Sala

degli Stati - Costruita

per volere del conte di Blois Tebaldo

VI nel

1214 (la data esatta è stata

stabilita tramite il metodo

della dendrocronologia,

effettuata sulle travi), la

Sala degli Stati è la più

antica sala gotica civile di

Francia ed un esempio

importante di gotico

duecentesco. La sala fu usata come aula di tribunale e salone di rappresentanza dai

conti di Blois e fu sede degli

Stati Generali nel 1576 e nel

1588.

Collocata all'estremità settentrionale dell'ala Francesco I, è rialzata di

due metri rispetto al piano

del cortile e di sette

rispetto alla strada che la

circonda dall'esterno.

Esternamente si presenta come

un edificio dalle forme

semplici, in pietra chiara,

coperto da un alto tetto in

ardesia a due falde.

La facciata nord-est è caratterizzata da due finestroni ad ogiva e da tre

contrafforti; anche quella

nord-ovest presenta dei

contrafforti e variazioni di

larghezza in corrispondenza

dei tre piani dell'edificio. Misura

circa trenta metri per

diciotto e all'interno

possiede, separate da una

serie di sei archi a ogiva

sorretti da cinque colonne, due

navate giustapposte dotate di

staffe d'appoggio per le travi

di quercia destinate alla

stabilizzazione della

struttura; la fila di colonne

è leggermente obliqua

rispetto all'asse della sala,

così che le due navate non

hanno una larghezza costante.

Le colonne hanno un semplice basamento rettangolare e terminano con dei

capitelli ad uncino, mentre le volte

a botte, dalla sezione non perfettamente semicircolare, sono costituite da pannelli in legno dipinti e applicati sulle travature del tetto.

La

decorazione pittorica è opera

di Félix Duban, che la

restaurò, tra il 1861 e il

1866, ispirandosi alla policromia tipica del XIII secolo: le pareti sono

dipinte alla base con un

drappeggio, per poi continuare

con una finta muratura

intervallata da fasce a

racemo;

anche le arcate sono decorate

con finte murature ed elementi

floreali, mentre per le

colonne si optò per

un'alternanza di blu e rosso

molto accesi; i capitelli

furono arricchiti con pigmenti

dorati e sulla volta, blu,

furono realizzati gigli d'oro. Tuttavia, sebbene alcuni documenti riportino come decorazione

originale una finta muratura,

anticamente le pareti erano

quasi certamente ricoperte di

arazzi.

All'intervento di Duban risalgono anche le grandi finestre che si aprono sul

timpano verso la piazza del

castello, create su modello

del refettorio del priorato

di Saint-Martin-des-Champs a Parigi; solo la piccola ogiva del frontone che dà sul cortile

interno è originale, mentre

le grandi finestre a doppio

montante che si aprono sui

muri laterali sono dell'epoca

di Luigi XII. Le vetrate

con gli emblemi di Luigi XII e

Anna di Bretagna sono stati

realizzati dal pittore e

vetraio Paul-Charles

Nicod,

mentre il pavimento di

terracotta policroma è di Jules

Loebnitz.

La sala è collegata all'ala Luigi XII da una porta ad arco ribassato

circondata da semicolonne,

mentre comunica con l'ala

Francesco I con una porticina

situata a due metri di

altezza; la scala neogotica fu

aggiunta da Duban per

rimpiazzare uno scalone ligneo

del XVI secolo che,

sviluppandosi per tutta

l'altezza della sala, fungeva

da collegamento tra i piani

dell'ala rinascimentale. Anche

il camino, in stile neogotico

con colonnine snelle e

capitelli a uncino, è opera

di Duban, che basandosi su

alcuni rilievi ricostruì

quello più antico,

antecedente al camino

realizzato nel XVI secolo e

distrutto a sua volta tra il

XVIII e il XIX secolo. Nel

2006 e 2007 l'ambiente è

stato sottoposto a nuovo

intervento per preservare la

policromia e l'integrità

delle travi in legno di

quercia.

L'edificio

è dotato di due piani

sotterranei coperti da volte;

il superiore è illuminato da

piccole finestre, l'inferiore

è completamente cieco a parte

la porta che si apre sulla

piazza antistante il castello. Dal sotterraneo parte una galleria di 25 metri, scavata nella roccia,

che passa sotto all'ala Luigi

XII; più in profondità, in

direzione obliqua rispetto

all'asse della sala, corre una

seconda galleria di quaranta

metri che mette in

comunicazione il giardino di

una casa all'esterno del

palazzo con il cortile del

castello.

Torre

Foix - Questa

torre circolare, collocata

sulla terrazza a sud del

complesso, di fianco all'ala

Gastone d'Orléans, era una

torre d'angolo della cinta

muraria del XIII secolo.

Questa torre difendeva durante il Medioevo l'angolo sud-ovest del castello e

la Porte du Foix,

situata ai piedi dell'altura

rocciosa; oggi domina la parte

bassa della città di Blois,

comprendente l'abbazia di

Saint-Laumer e la chiesa di

San Nicola, che si sviluppa

lungo la Loira. Questa torre difendeva durante il Medioevo l'angolo sud-ovest del castello e

la Porte du Foix,

situata ai piedi dell'altura

rocciosa; oggi domina la parte

bassa della città di Blois,

comprendente l'abbazia di

Saint-Laumer e la chiesa di

San Nicola, che si sviluppa

lungo la Loira.

Perse il suo ruolo difensivo nel XVI secolo e fu occupata fino al 1635 dalla Chambre

des comptes di

Blois; Gastone d'Orleans, dopo aver fatto rimuovere le merlature e il tetto

conico, vi fece costruire

sulla sommità un osservatorio

astronomico dalla forma di una

piccola costruzione in mattoni

rossi e pietre, accessibile

da una scala a torretta in

legno, rivestita di ardesia,

addossata all'edificio.

La torre ha quattro piani, tre dei quali costituiti da sale coperte da volte

e circondate da archi a tutto

sesto: i tre piani superiori

sono illuminati da piccole

feritoie mentre quello

inferiore, che ora si trova

nel seminterrato, è cieco; un

tempo, prima dell'interramento

della terrazza, questo

costituiva il piano terra dal

quale era possibile

raggiungere l'antico castello.

La torre è dotata dei classici sistemi difensivi medioevali: al piano

interrato si apriva una porta

che dava sul fossato e che

poteva essere raggiunta solo

con una scala mobile;

l'apertura era protetta da una

pesante porta di legno e

l'ingresso all'interno della

torre avveniva attraverso un

passaggio a gomito ricavato

nello spessore del muro,

mentre una piombatoia garantiva la difesa dagli assalitori.

Il primo piano, oggi poco inferiore al livello della terrazza, è dotato di

sette feritoie,

come anche il secondo: nel

XIII secolo questo era

accessibile dal camminamento

sulle mura e le sue aperture

erano sfalsate rispetto a

quelle del piano inferiore per

garantire una migliore

copertura a difesa dell'area

antistante la torre.

Ala

Luigi XII - Al

giorno d'oggi l'ala Luigi XII

costituisce l'ingresso del

castello. L'edificio fu costruito in stile gotico

fiammeggiante tra

il 1498 e il 1503 distruggendo

le costruzioni feudali

preesistenti.

L'ala ha una pianta a L, costituita da un corpo principale, che si affaccia

sulla piazza del castello, e

un breve prolungamento in

direzione sud-ovest; tra

questi due corpi e al

collegamento con la sala degli

stati sono presenti due torri

scalari.

La costruzione si sviluppa su tre piani, con la peculiarità, di grande

modernità per l'epoca, che le

stanze non sono direttamente

comunicanti le une con le

altre (come avveniva negli

edifici medioevali), ma

connesse da un corridoio che

le rende indipendenti: sia al

piano terra, con il porticato

che si affaccia sul cortile,

sia al primo piano, sia nella

mansarda, si ripete questa

disposizione.

Tuttavia, forse come retaggio dell'antico stile di costruzione, le gallerie

sono strutturalmente

indipendenti dal resto

dell'ala, che è dotata di

spessi muri perimetrali e da

una copertura autonoma, alla

quale si appoggia un

prolungamento che costituisce

il tetto dei corridoi. Anche

la presenza di ben tre scale

per questa singola ala

evidenzia la ricerca del

confort degli occupanti, così

come la presenza di un sistema

di condotti per lo scarico

delle acque nere.

Facciata

esterna - Lo

stile gotico dell'ala è

evidente nella policromia dei

materiali e nella decorazione,

caratterizzata da

un'abbondanza di pinnacoli,

archi trilobati e bassorilievi

con figure mostruose e

grottesche, come le sculture

delle mensole e dei doccioni che

presentano draghi alati,

musicisti, leoni con capre,

cani con cervi, buffoni, boia,

monaci, angeli, sirene,

centauri e altri personaggi

reali o fantastici. Nonostante il chiaro stampo gotico, alcuni elementi decorativi

dell'edificio virano verso uno

stile già rinascimentale.

Le

facciate dell'ala sono

costruite in pietra bianca,

impiegata per realizzare le

parti strutturali, come il

basamento, i pilastri, le

balaustre e i montanti e le

cornici delle finestre, e

mattoni rossi e neri a formare

un reticolo, e l'edificio è sormontato da un alto tetto in ardesia con mansarda

abitabile. Ad eccezione

del basamento in pietra dura

proveniente dai dintorni di

Blois, la pietra usata per la

costruzione è il tuffeau delle cave di Bourré, che ben si presta ad essere lavorato per creare decorazioni elaborate. Sui

tre piani dell'edificio le

aperture sono disposte senza

una cadenza regolare, come

avviene spesso nelle

costruzioni gotiche,

rispecchiando più la

disposizione degli spazi

interni che la ricerca della

simmetria; tuttavia le

lesene che dividono la

facciata in parti all'incirca

uguali e i cornicioni

orizzontali creano una griglia

piuttosto regolare, ripresa

dagli edifici in stile

rinascimentale. Le

finestre del pianterreno,

sormontate da un gocciolatoio

in pietra, hanno un doppio

montante, mentre quelle del

primo piano e della mansarda

un montante singolo. Un

cornicione costituito da

piccoli archi sormonta il

primo piano, su cui si aprono

due logge, ricavate nello

spessore del muro, coperte da

un arco a sesto ribassato

decorato con cuspidi, a

indicare la posizione degli

antichi appartamenti reali. Una

balaustra, completamente

ricostruita durante i restauri

ottocenteschi, indica la

presenza di uno stretto

camminamento sulla sommità

della facciata. Sul

tetto, scandito da sei grandi

comignoli in mattoni con

losanghe su fondo d'ardesia, si

aprono gli abbaini sormontati

da timpani arricchiti da

pinnacoli e bassorilievi

recanti le iniziali o i

simboli del re e della regina, mentre

gli abbaini che sormontano le

logge sono decorati con

drappeggi e angeli che

sorreggono lo stemma del re di

Francia. Tra gli abbaini

si aprono piccoli lucernari in

piombo e ferro battuto che

illuminano la parte più alta

della mansarda.

L'estremità

destra della facciata, che

confina con la Sala degli

Stati, si discosta dallo stile

finora descritto: è

realizzata in pietra bianca,

senza elementi decorativi

ricercati, con una grande

finestra a sesto acuto al

primo piano; al secondo piano

le finestre riprendono lo

stile del resto della

facciata, ma più in alto non

sono presenti né il

cornicione né la balaustra,

gli abbaini sono decorati con

un motivo floreale (uno è

privo di pinnacoli ma è

decorato con delfini) e il

camino non è dotato di

abbellimenti. La causa di queste differenze sta forse nel fatto che anticamente in questo

punto delle costruzioni

sorgevano addossate al palazzo

e fu ritenuto opportuno

evitare di sprecarsi in

decorazioni che non sarebbero

state molto visibili. Il

cambio di stile rispecchia tra

l'altro la differenza tra la

disposizione interna del resto

dell'ala, formata da piccoli

appartamenti, e questa

porzione, che contiene una

grande sala voltata.

Sulla

destra della facciata si trova

l'ingresso, costituito da un

largo passaggio ad arcata

affiancato da una postierla pedonale,

sormontato da una nicchia

contenente una statua di Luigi

XII: si tratta di una ricostruzione realizzata dallo scultore Charles

Émile Seurre nel

1857 di un originale

attribuito a Guido Mazzoni,

distrutto nel 1792. Il re è raffigurato vestito con l'armatura, con il capo coronato, in

groppa a un cavallo riccamente

bardato; benché la statua non

sia una riproduzione fedele

dell'originale, è probabile

che non si discosti molto da

quello. La nicchia è

costituita da una doppia

arcata a sesto acuto

sormontata da due timpani

acuti; tra i due timpani e ai

lati della nicchia, sono

presenti tre guglie riccamente

decorate. Il fondale del

vano, che è coperto da una

doppia volta a crociera, è

decorato con gigli d'oro su

sfondo blu.

Nonostante la preponderanza dello stile gotico, sui pilastri ai bordi della

nicchia sono visibili due

bassorilievi a candelabra, in

stile rinascimentale italiano. Sotto

alla nicchia è visibile un

bassorilievo raffigurante un istrice, simbolo di Luigi XII, circondato dalle lettere L e A, iniziali di

Luigi e Anna di Bretagna. In

origine al loro posto era

presente un'iscrizione in

latino di Fausto

Andrelini (Hic

ubi natus erat dextro Lodoicus

Olympo / Sumpsit honorata

Regia sceptra manu / Felix

quae tanti fulxit lux nuncia

Regis / Gallia non alio

principe digna fuit),

sostituita all'inizio del XIX

secolo con la scritta Caserne

d'infanterie.

Il portale è affiancato da semicolonne scolpite con losanghe contenenti

gigli, dotate di alti

basamenti lisci e capitelli

scolpiti con motivi floreali. Il

passaggio pedonale, ad arco

ribassato, è sormontato dal

bassorilievo di un istrice,

circondato da sculture di

delfini, conchiglie e

cornucopie di ispirazione

italiana, e da un timpano

acuto.

Facciata

interna - La

facciata interna è di

andamento più regolare di

quella esterna: nonostante

l'asimmetria del porticato al

piano terra, le finestre sono

quasi equispaziate le une

dalle altre. La galleria, formata da nove arcate ribassate (delle quali la terza da

sinistra, corrispondente

all'ingresso del castello, è

più larga), è sostenuta da

un'alternanza di colonne e

pilastri quadrati. Le

prime sono decorate con

losanghe contenenti gigli e

code d'ermellino, simbolo di

Anna di Bretagna e di sua

figlia Claudia, mentre i

pilastri portano scolpiti

pannelli arabescati di gusto

classico, benché ancora

piuttosto rozzi e privi della

leggerezza dei modelli

italiani. I capitelli

sono impreziositi da motivi

vegetali, delfini, cornucopie,

maschere e altri elementi

tipici dello stile

rinascimentale.

Sopra

un cornicione aggettante è

presente un fascione decorato

con elementi vegetali e

floreali; al primo piano si

aprono cinque finestre a

montante i cui angoli

superiori sono impreziositi da

mensole scolpite. Il cornicione liscio è sormontato da una balaustra traforata,

aggiunta da Duban durante i

restauri. In

corrispondenza delle finestre

del primo piano si aprono gli

abbaini, sormontati da timpani

decorati con motivi floreali e

attorniati da guglie.

Torri

scalari - La

tour des Champs, visibile dal

cortile, si trova nel punto di

giunzione tra l'ala Luigi XII

e la Sala degli Stati. Il suo

stile è omogeneo con quello

dell'ala adiacente, di cui

contiene una delle scale. Torri

scalari - La

tour des Champs, visibile dal

cortile, si trova nel punto di

giunzione tra l'ala Luigi XII

e la Sala degli Stati. Il suo

stile è omogeneo con quello

dell'ala adiacente, di cui

contiene una delle scale.

Al piano terra, l'ingresso della torre dà direttamente sul cortile ed è

sormontato da un frontone con

un istrice scolpito; una

seconda porta, più piccola,

si apre sul lato adiacente

alla Sala degli Stati.

Ai piani superiori le finestre seguono l'andamento della scala e si trovano

ad altezze sfalsate; quelle

del lato adiacente

all'edificio feudale

interrompono i cornicioni che

segnano il passaggio tra i

vari piani. La mensola di

una delle finestre del primo

piano presenta una decorazione

raffigurante un cherubino con

i capelli, il naso e il

sorriso dell'ex sindaco di

Blois, Jack

Lang, che sarebbe stata realizzata in modo ironico dai restauratori del castello

negli anni '90.

Al terzo piano è presente un ambiente illuminato da piccole finestrelle

realizzate a cavallo del

cornicione ad archetti, che

presenta un misto di motivi

gotici, come le decorazioni

vegetali, e rinascimentali,

come la fila di ovoli. L'ornamento della facciata è completato da due riquadri con

bassorilievi di istrici e

dalla semicolonna tortile che

costituisce lo spigolo della

torre.

Al di sopra di una balaustra si sviluppa la mansarda, con il tetto in

ardesia sormontato da una

decorazione in ferro battuto

con due banderuole, un camino

in mattoni e due abbaini

simili a quelli del corpo

principale.

Una piccola torretta circolare con tre piccole finestre e una copertura a

cupola, posta tra la torre e

l'ala Luigi XII, contiene la

scala a chiocciola che

permette di raggiungere la

mansarda.

All'interno

lo scalone d'onore di Luigi

XII si avvolge a spirale

attorno a un pilastro centrale

formato da un fascio di

semicolonne che terminano,

all'ultimo piano, con delle

conchiglie scolpite; le

nervature poi si irradiano a

formare una volta polilobata

per collegarsi infine ai

pilastri delle pareti esterne. Una cornice circolare unisce le nervature radiali in modo da formare

scomparti costituiti

alternativamente da pietra o

mattoni; nei punti in cui

questa incrocia le nervature

sono presenti delle chiavi di

volta decorate con motivi

vegetali. Alla fine della

scala il pianerottolo è

dotato di un parapetto formato

da rami intrecciati.

La

torre all'altra estremità

della facciata interna, più

piccola, è caratterizzata da

una pianta poligonale per i

primi tre piani, che ospitano

la scala, mentre il piano

superiore è a pianta

quadrangolare. Anche qui le finestre sono disposte ad altezze diverse per seguire

l'andamento della scala;

l'ultimo piano è illuminato

da una sola apertura e il

tetto piramidale, sormontato

da una decorazione in ferro e

un camino, ha un solo abbaino. La

scalinata interna riproduce la

struttura di quella descritta

in precedenza, ma in

dimensioni ridotte e con

ornamenti più semplici.

Interno

- Al

piano terra, la grande stanza

di fianco alla Sala degli

Stati è caratterizzata da un

grande pilastro centrale dal

quale si dipartono otto

nervature che sorreggono la

volta, simili a quelle delle

scale nelle torri. L'ala Luigi XII ospita dal 1869 il Museo

delle belle arti di Blois. Le otto sale della galleria contengono una selezione di dipinti e

sculture dal XVI al XIX

secolo. Il museo ospita

inoltre una raccolta di arazzi

francesi e fiamminghi del XVI

e XVII secolo.

Il gabinetto dei ritratti contiene dipinti dei secoli XVI e XVII provenienti

dai castelli di Saint-Germain-Beaupré e Beauregard:

sono visibili Madame de

Noailles, il Duca di

Chevreuse, la Grande

Mademoiselle, la Duchessa di

Beaufort, Anna d'Austria e

Maria de' Medici. In una

stanza dei secoli XVII e XVIII

si conserva una serie di

cinquanta medaglioni in

terracotta di Jean-Baptiste

Nini. I camini delle sale, di grandi dimensioni e riccamente decorati, sono

stati tutti ricostruiti da

Duban dopo che gli originali

erano stati rimossi tra il

XVIII e il XIX secolo. In

origine i camini erano molto

più semplici e spogli, simili

a quelli ancora presenti ai

piani superiori delle torri.

Galleria

di Carlo d'Orléans - La

galleria, fatta costruire da

Carlo d'Orléans tra il 1440

ed il 1445, unisce l'ala Luigi XII con la cappella di Saint-Calais. Anticamente

era lunga più del doppio e

affiancava per l'intera

lunghezza la cappella, unendo

gli edifici collocati al posto

delle attuali ali Luigi XII e

Gastone d'Orléans, ma fu

parzialmente distrutta nel

XVII secolo insieme alla

navata della chiesa per far

posto alle cucine militari.

La galleria è stata la prima parte del palazzo in cui la pietra e i mattoni

sono stati utilizzati insieme. Al

piano terra presenta un

porticato sostenuto da sei

arcate molto ribassate (delle

tredici originali) sorrette da

colonne ottagonali, mentre

il primo piano è in mattoni

con tre finestroni a montante

incorniciati da conci in

pietra; sul tetto si aprono

tre abbaini con frontoni a

gradoni. L'apparato

decorativo è estremamente

semplice e limitato alle

modanature lineari degli

stipiti e delle fasce

marcapiano in pietra bianca.

Cappella

di Saint-Calais - La

cappella di Saint-Calais si

trova all'estremità dell'ala

Luigi XII e chiude il lato est

del cortile del castello.

Oggi, di questa cappella

privata del re, costruita a

partire dal 1498 e consacrata

nel 1508 da Antoine

Dufour, vescovo di

Marsiglia e

confessore della regina,

rimane solo il coro costituito

dall'abside e due campate, essendo stata distrutta la navata da Mansart durante la costruzione

dell'ala Gastone d'Orléans.

La facciata è stata costruita da Félix Duban e Jules de La Morandière nel

1870 ed è costituita da

un portale sormontato da un

timpano a sesto acuto e da una

grande finestra neogotica. Sul

tetto è presente una guglia

posta da Duban in sostituzione

di un piccolo campanile

probabilmente risalente al

XVII secolo. All'interno

lo spazio è scandito da

semplici nervature che si

allungano sul soffitto a

formare le nervature della

volta e i costoloni

dell'abside. Durante i

restauri ottocenteschi, le

pareti furono dipinte con

motivi neorinascimentali, che

furono rimossi già nel 1912.

Le moderne vetrate di Max

Ingrand, risalenti al 1957, rappresentano

diverse figure storiche.

Padiglione

di Anna di Bretagna - Il

padiglione, unica costruzione

rimasta degli antichi

giardini, era in origine un

belvedere costruito all'inizio

del XVI secolo nei giardini di

Luigi XII. L'edificio, chiamato anche Les bains de Catherine de Médicis senza

un apparente motivo storico,

è un raro esempio di

padiglione ornamentale,

tipologia di costruzione di

origine italiana, costruito in

stile gotico. Realizzato

in pietra e mattoni, si

sviluppa su tre piani a pianta

ottagonale con diametro di

7,85 m sormontati da un tetto

poligonale in ardesia con un

camino e un abbaino.

Il corpo centrale è circondato da quattro piccole ali orientate secondo i

punti cardinali, che terminano

con una terrazza ad eccezione

di un'ala che ospita una

scala; quella est contiene un

oratorio. Il piano terra

è coronato da una balaustra

in pietra in stile gotico con

le iniziali scolpite di Luigi

XII e Anna di Bretagna, la

quale cinge sia le terrazze,

sia la torre contenente la

scala, ad indicare la

possibilità che la

costruzione della scala sia

avvenuta in una fase diversa

rispetto alla realizzazione

dell'edificio. Il

seminterrato era collegato al Jardin

de Bretonnerie, che

sorgeva sul terrazzamento

inferiore, mentre l'ingresso,

sormontato da un medaglione in

terracotta raffigurante un

imperatore romano, era

collegato all'entrata del Jardin

de la Reine tramite

una galleria coperta.

L'edificio è illuminato da una serie di finestre a crociera, mentre

l'oratorio possiede un'abside

con cinque finestre a sesto

acuto.

All'interno

sono presenti due grandi

saloni ottagonali dotati di

camini gotici. Dal salone del pianterreno si accede alla cappella, dal soffitto a

cinque costoloni, che

anticamente era collegata all'orangerie da

una galleria in legno; da

quella superiore si

raggiungono le terrazze. Al

piano seminterrato un'altra

sala ottagonale con volta in

mattoni (mentre quelle

superiori sono dotate di

soffitti con travetti a vista)

permetteva di raggiungere,

tramite un passaggio

sotterraneo, l'orangerie.

Dopo

essere stato restaurato nel

1891 da Anatole

de Baudot,

il padiglione ospitò la

Società di scienze e lettere

del Loir-et-Cher; attualmente

esso contiene l'ufficio

turistico della città, mentre

l'orangerie è

occupata da un ristorante.

Ala

Francesco I Ala

Francesco I

- Nell'ala

Francesco I, di stile

rinascimentale,

l'architettura e le

decorazioni sono

caratterizzate dall'influenza

della moda italiana. Anche se

la costruzione di quest'ala

avvenne solamente dodici anni

dopo quella dell'ala Luigi

XII, cioè tra il 1515 e il

1524, l'arte italiana è prorompente e influenza non solo i motivi

decorativi, ma anche la

disposizione e la forma stessa

dell'edificio.

L'ala fu costruita dapprima in sostituzione di due edifici feudali, e in

seguito fu raddoppiata a

cavallo dell'antica cortina

muraria del XIII secolo, come

evidenziano lo spesso muro che

la suddivide per metà in

senso latitudinale e quello

che la taglia in senso

longitudinale per tutta la

lunghezza. L'ala ingloba,

infatti, tre antiche torri

difensive di forma circolare,

tra cui la torre Château-Renault.

Il tetto ha una conformazione particolare che rispecchia il cambio di

progetto avvenuto durante la

costruzione: vista in sezione,

infatti, la metà dell'ala

verso il cortile interno è

coperta da un normale tetto a

due falde, una delle quali,

tuttavia, è sormontata da una

seconda falda, più spiovente,

che copre la metà

dell'edificio che si affaccia

sull'esterno.

Nel sottotetto, precisamente nei punti in cui sono presenti i comignoli,

sono ancora visibili i

basamenti degli antichi

abbaini rivolti verso la città. Si

ritiene che in origine le due

metà dell'edificio fossero

coperte da due tetti

indipendenti, ma che problemi

di scolo delle acque che si

accumulavano tra le due

coperture abbiano comportato

la necessità di rivedere la

disposizione del tetto

portando alla situazione

attuale.

Facciata

esterna - La

facciata esterna, che in

passato dava sui giardini del

castello, è chiamata Facciata

delle Logge. Fu costruita sette metri più avanti delle antiche fortificazioni e

poggia su un alto basamento in

pietra dura. All'angolo

tra l'ala Francesco I e la

Sala degli Stati è ancora

visibile l'antica torre

difensiva del XIII secolo,

indicata dalle fonti come

"la torre rotonda sopra

la porte des champs",

troncata al livello del primo

piano. All'altra estremità

della facciata è

riconoscibile la torre Château-Renault.

Al piano più basso, adiacente alla Sala degli Stati, sono presenti quattro

bifore e due torrette di

cinque lati, sui davanzali

delle quali sono rappresentate

alcune delle dodici

fatiche di Ercole e

altre scene raffiguranti

l'eroe greco (in particolare

Ercole e l'Idra di Lerna,

Ercole e il Toro di Creta,

Ercole che contempla la morte

di Anteo, Ercole che uccide

Anteo, Ercole e Caco, Ercole e

Gerione). Ai piani centrali l'edificio è caratterizzato da una sequenza di

nicchie non comunicanti tra di

loro realizzate nello spessore