Situato

su un promontorio che scende a

picco sul fiume Loir, il

castello offre l'aspetto di

un' austera e inespugnabile

fortezza, ma, appena entrati

nel cortile interno, appare

una lussuosa dimora signorile.

La

sua torre del XII sec. è uno

dei masti più imponenti e

meglio conservati. L'ala

Dunois (c.1460) e l'ala

Longueville (XVI sec.) sono

entrambi dotate di sontuose

scale, una in stile gotico

fiammeggiante, l'altra

rinascimentale. Degna di nota

la Sainte-Chapelle (XV sec.)

con le sue quindici statue e

le vaste cucine medievali.

All'indomani

delle invasioni normanne del

910, Thibaut le Tricheur,

conte di Blois, fa edificare

una fortezza a Chàteaudun. Nel XII

secolo, il suo discendente vi fa aggiungere un

imponente torrione.

Nel 1391, le contee di Blois e del Dunois

sono acquisite da Luigi d'Orléans, fratello del re di

Francia Carlo VI. Suo figlio

nel 1439 le offre in dono al

suo fratellastro Jean, detto

il "bastardo d'Orléans"

o "Dunois", compagno

d'armi di Giovanna d'Arco.

Nel 1452 inizia la

trasformazione del castello al

quale viene aggiunta una

Sainte-Chapelle. Questi lavori

saranno poi portati avanti dai

discendenti di Dunois, i duchi

di Longueville.

Quando

la famiglia Longueville si

estingue, nel 1694, il

castello passa in mano ai

duchi di Luynes.

Semiabbandonato, nel 1723

accoglie le vittime di un

incendio che ha devastato la

città.

Ormai danneggiato, durante

la Rivoluzione subisce il

saccheggio della sua cappella

e la trasformazione in caserma

dei suoi edifici. Il castello

viene ulteriormente

danneggiato dai Prussiani nel

1870. Viene acquisito dallo

Stato nel 1938 e restaurato

dall'architetto Jean

Trouvelot.

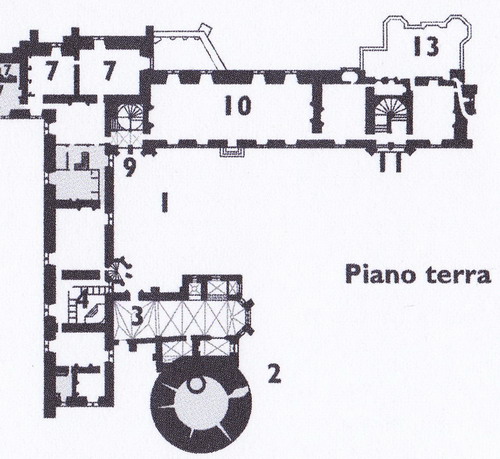

1

- Il cortile

d'onore presenta tre scale a

chiocciola che mostrano le

evoluzioni architettoniche

all'avvicinarsi del

Rinascimento, La prima, datata

intorno al 1460, è situata in una torre poligonale esterna, nel

rispetto della tradizione

francese. Le altre due,

interne, sono caratterizzate

dalle facciate a logge. La

prima, vicina all'ala Durtois,

datata intorno al 1470, è un

capolavoro dello stile gotico

fiammeggiante. All'altra

estremità dell'ala, la

seconda scala, dell'inizio del

XVI secolo,

resta gotica per la sua

pronunciata verticalità e per

il decoro scolpito

esteriormente, ma mostra

all'interno un decoro di

impronta italiana.

2

- Il

mastio, di forma circolare, ha

un'altezza complessiva di 42

metri un diametro di 17 metri. Fu

costruito nel 1180 con muri

spessi 4 metri e si articola

su tre livelli. L'accesso

all'edificio in origine

avveniva attraverso una porta

situata a 10 metri di altezza;

oggi questa porta è in

comunicazione con il solaio

della cappella.

3

-

La cappella, costruita

tra il 1451 e il 1493, è stata edificata come

Sainte-Chapelle su decisione

del papa nel 1468. Jean

de Dunois, detto il

bastardo d'Orléans, compagno

d'armi di Giovanna

d'Arco, ricevette nel 1439 le

contee di Dunois e di Châteaudun dal fratellastro, Carlo

d'Orléans,

per l'aiuto nella guerra

contro gli inglesi. 3

-

La cappella, costruita

tra il 1451 e il 1493, è stata edificata come

Sainte-Chapelle su decisione

del papa nel 1468. Jean

de Dunois, detto il

bastardo d'Orléans, compagno

d'armi di Giovanna

d'Arco, ricevette nel 1439 le

contee di Dunois e di Châteaudun dal fratellastro, Carlo

d'Orléans,

per l'aiuto nella guerra

contro gli inglesi.

Dopo

essere stato nominato anche Gran ciambellano di Francia, fu considerato a tutti gli effetti un principe

di sangue reale, pur non

essendo mai stato

ufficialmente riconosciuto dal

padre. Egli iniziò

l'ampliamento del castello di

Châteaudun a partire dal 1451

e decise di fondare una

Sainte-Chapelle, che passasse

direttamente sotto l'autorità

papale.

Come

tutte le altre cappelle

fondate da principi reali,

anche questa aveva lo scopo di

commemorare gli esponenti di

una dinastia reale, quella dei

Valois-Orléans, comprendente

il nonno di Jean de Dunois, Carlo

V di Francia, suo cugino Carlo

VII di Francia, suo padre Luigi

I di Valois-Orléans, suo

fratellastro Carlo di

Valois-Orléans e sua

moglie Marie d'Harcourt.

Nonostante i membri della

casata fossero sepolti nella

basilica di Notre-Dame di Cléry,

i loro cuori furono conservati

in questa cappella.

La

cappella, intitolata alla Vergine e

a San Giovanni Battista,

protettori di Jean de Dunois e

di sua moglie, venne costruita

su due livelli in tre fasi.

Tra il 1460 e il 1464 furono

costruite la navata e la sala

superiore, la parete nord del

coro, la sacrestia e la volta

dell'oratorio sud. Infine, a

partire dal 1493, Agnese

di Savoia, vedova di Francesco I d'Orléans-Longueville, fece costruire il campanile, l'oratorio

nord e la parte orientale

dell'oratorio sud.

Nel

1492, il re Carlo

VIII di Francia ottenne

da papa Alessandro VI che

alla cappella del castello di

Châteaudun fossero concessi

gli stessi privilegi di quelli

di una Sainte-Chapelle. La

cappella era stata consacrata

nel 1465, mentre gli oratori

furono consacrati nel 1494.

Nel

1938 il castello fu acquistato

dallo Stato francese e venne

affidato al Centre

des monument nationaux,

venendo classificato come

Monumento storico nel 1918.

La

cappella è impreziosita con

dodici statue che

rappresentano i patroni della

cappella, la Vergine e San

Giovanni Battista, e dieci

santi scelti da Jean de

Dunois: San Giovanni

Evangelista, Santa Maria

Maddalena, Santa Caterina d'Alessandria, Santa

Margherita, Santa

Genoveffa, Sant'Apollonia, Santa

Barbara, Santa Maria

Egiziaca, Sant'Elisabetta

d'Ungheria e Santa

Radegonda. Nel 1494 furono

aggiunte le statue di San

Francesco e Sant'Agnese.

Un

dipinto a tempera, realizzato

probabilmente prima della

consacrazione degli oratori,

raffigurante il Giudizio

Universale orna la parete sud

dell'Oratorio di San

Francesco. Le vetrate colorate

della cappella furono

distrutte dai prussiani nel

1815 durante la battaglia

di Châteaudun. Anticamente la

cappella conservava tra le sue

reliquie un frammento della Vera

Croce posto in un

reliquiario d'oro.

L'ala

Dunois

L'ala

ovest, o ala Dunois, fu voluta

da Jean de Dunois e fu

costruita intorno al 1460 in

stile gotico su cinque piani. Al

suo interno è conservata una

delle poche aule di tribunale

dell'Ancien Régime, che fu

rivestita in legno e decorata

con lo stemma reale nel

Seicento, quando Luigi

XIV soggiornò nel

castello, e che fu utilizzata

anche durante la Rivoluzione

francese. L'edificio

comprende uno scalone in stile

gotico che ricorda quello

voluto da Carlo V al Palazzo

del Louvre.

4

- La sala di giustizia è un raro esempio di giurisdizione

dell'Antico regime ad avere

conservato il suo decoro del XVII secolo.

Nel 1793 ha servito da

tribunale rivoluzionario.

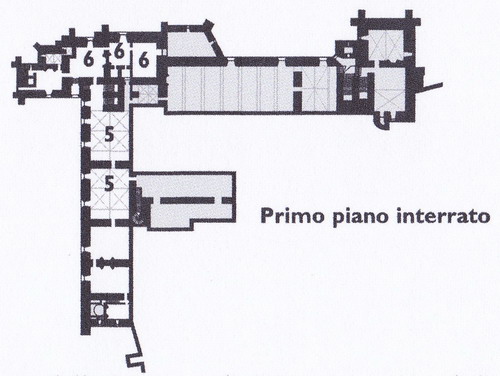

5

-

Le cucine medievali, al

piano interrato, sono

particolarmente ben

conservate. Le loro volte a

ogiva sovrastano due grandi

caminetti.

6

- Le prigioni, allo

stesso livello, comportano

diverse celle. 6

- Le prigioni, allo

stesso livello, comportano

diverse celle.

7

- L'edificio nord, al

piano terra, comprende diverse

stanze, tra cui una ornata di

gigli e di L incorniciate a

celebrazione delle visite al

castello di Luigi XIV,

nel

1682 e nel 1685. Di fianco, la

sala rivestita in legno era

utilizzata come sala da pranzo

dagli ultimi proprietari, i

duchi di Luynes.

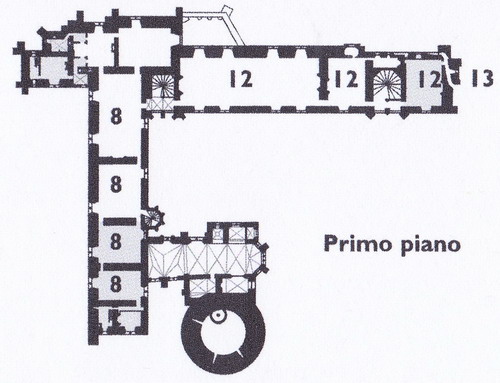

8

- L'alloggio di Jean

Dunois si trova al primo

piano.

9

- La grande scala gotica

ricorda la celebre

"grande scala a

chiocciola" costruita al

Louvre durante il regno di

Carlo V.

Alla

sua sommità, i lucernari sono ornati di gigli per ricordare

che il proprietario del

castello è un discendente di

Carlo V.

L'ala

Longueville

L'ala

nord, o ala Longueville, è un

esempio di stile Luigi XII,

che costituisce una

transizione tra il gotico e lo

stile rinascimentale. L'inizio

della costruzione,

comprendente i piani

interrati, fu eseguito sotto

Francesco I di

Orleans-Longueville dal 1469

al 1491, mentre i piani

superiori furono completati da

Francesco II e dai suoi

discendenti durante il primo

quarto del XVI secolo,

utilizzando come materiale da

costruzione il tuffeau. L'ala comprende un'ampia stanza di 300 mq e una scala in stile

rinascimentale decorata con

motivi all'italiana, che

richiama la disposizione della

scala gotica dell'ala Dunois.

10

- La grande sala bassa di 300

mq, è dotata di due camini di

cui uno è sormontato da un

cervo in posizione detta

"di riposo".

11

-

La

grande scala rinascimentale

presenta, all'interno, un

decoro a motivi di stile

italiano sugli architravi

delle porte dei pianerottoli,

sui capitelli e sulle mensole

figurate.

12

- Negli

appartamenti di Caterina

d'Alençon, situati al piano

nobile dell'ala Longueville,

è conservata una collezione

di settanta arazzi, tra

cui una serie di sette pezzi

arazzi, classificati come

Monumento storico di Francia,

che rappresentano la Storia di

Clorinda e Tancredi, ispirata

alla Gerusalemme liberata di Torquato

Tasso. Il ciclo di arazzi

è stato realizzato a partire

da cartoni di Michel Corneille

dagli atelier del faubourg di

Saint-Germain a Parigi intorno

al 1661.

Al

piano terra della stessa ala,

negli appartamenti del Duca,

sono conservati i sette pezzi

dell'Arazzo dell'Antico

Testamento. Questi arazzi,

tessuti in lana e seta, furono

realizzati a Parigi nelle

botteghe del faubourg di

Saint-Marcel tra il 1640 e il

1650, sulla base di cartoni

del pittore Simon Vouet.

13

- La terrazza. Al suo posto vi

erano una stanza, una cappella

e uno studio, crollati nel XVIII secolo.

Il

giardino completa il

percorso-scoperta dedicato

alla gastronomia medievale.

Dodici riquadri piantati a

bossi racchiudono 150 specie dì piante conosciute nel Medioevo, qui classificate

per uso alimentare (piante

aromatiche, radici, ecc),

medicinale (antidoti, panacee,

rimedi femminili, ecc.) e

domestico (tinture, tessili,

ecc). Tutte le piante di uso

culinario erano considerate

medicinali.

La "teoria degli umori" formulata da

Galeno e Ippocrate fin

dall'Antichità raccomandava

un'alimentazione equilibrata

per conservare un'ottima

salute.

Un

volta si distinguevano quattro

temperamenti principali

(collerico, sanguigno,

flemmatico e melanconico)

derivati dai quattro elementi

e dai quattro umori (bile,

sangue, flemma e bile nera)

secreti dal corpo. Per Galeno

l'eccessiva produzione di un

umore provocava uno squilibrio

interno e quindi le malattie.

Pertanto era necessario

ristabilire l'equilibrio per

ristabilire la salute. Un

eccesso dì flemma (il raffreddore, ad esempio) sì curava

mangiando degli alimenti caldi

e secchi (spezie, carni

arrostite, ecc). Delle

etichette permettono di

individuare le piante che

calmano i temperamenti

collerici (rosso), sanguigni

(giallo), melanconici (viola)

e flemmatici (blu).

Pag.

6

Pag.

8

Pag.

8

|