|

La Borgogna è

una regione storica ed ex regione

amministrativa della Francia.

Il suo capoluogo è Digione.

Le città principali, oltre a

Digione, sono Chalon sur Saône, Auxerre, Mâcon e Nevers.

Il territorio della regione

confina con Île-de-France a

nord-ovest, Champagne-Ardenne a

nord, Franca Contea ad

est, Rodano-Alpi a sud, Alvernia a

sud-ovest e Centro a

ovest.

Caratteristiche

della Borgogna sono le dolci

ondulazioni e il verde senza fine:

questa regione mantiene una densità

abitativa bassa, di genere rurale

e l'urbanizzazione è legata

fortemente alle attività

agricole, anche se poco prospere

in quest'area della Francia, per

via della scarsa produttività

della regione; per questo essa ha

conservato il suo notevole

patrimonio naturale.

La

regione è quasi interamente

occupata dal Plateau de Langres,

modeste alture collinari che

difficilmente arrivano a quote di

montagna (639 m

s.l.m.), scavato da

numerosi fiumi e torrenti, tutti

immissari della Saona, su cui si

trovano le uniche, piccole zone

pianeggianti. Dalla Saona parte

anche il Canale di Borgogna, che

la unisce alla Yonne e quindi alla

Senna.

La

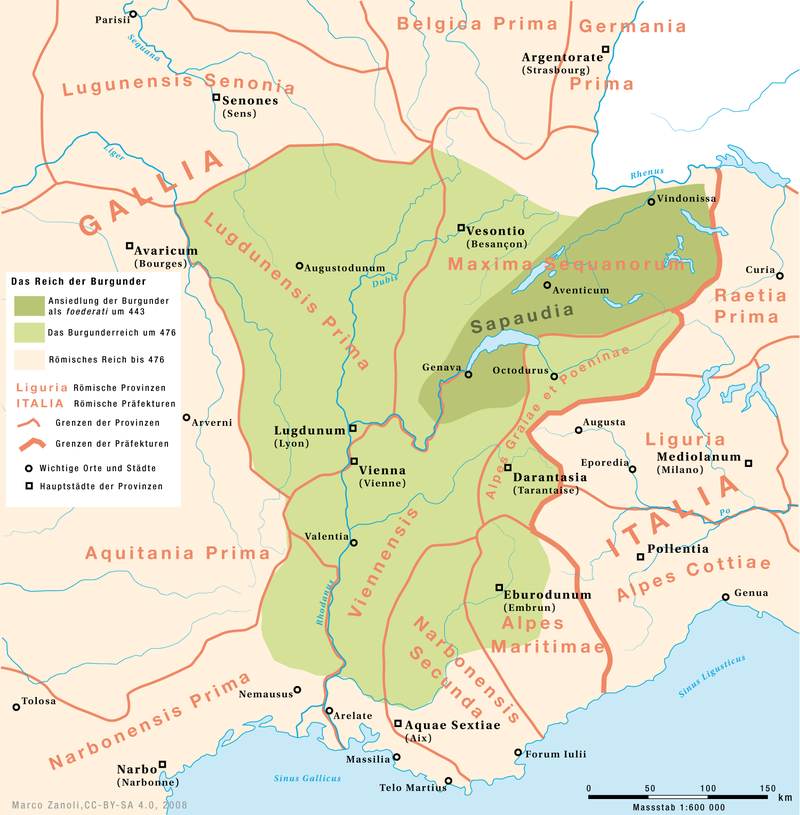

Borgogna deve il suo nome

all'antica popolazione germanica

dei burgundi, che nel V

secolo fondarono un reame nella Gallia romana

centro meridionale. L'attuale

regione francese della Borgogna

corrisponde solamente a una parte

di questo antico regno, vale a

dire quella che in epoche

successive formò il cosiddetto Ducato

di Borgogna.

Con storia

della Borgogna si fa

riferimento alle vicende storiche

che riguardarono tale

regione. L'insediamento della tribù germanica dei Burgundi in quella che oggi è la Svizzera occidentale e la Francia sud-orientale, la prima che ebbe un impatto rilevante sulla Borgogna,

avvenne nel corso delle invasioni

barbariche del V secolo.

A collegare le varie entità

statali che si insediarono nella

regione si ritrovano spesso

numerosi collegamenti culturali,

economici e dinastici. A ogni

modo, i sovrani medievali, ovvero

attivi nel periodo in cui la

Borgogna avrebbe potuto aspirare a

una maggiore autonomia, non

riuscirono mai a diventare sovrani

completamente indipendenti, in

quanto erano rimasti vassalli del

re di Francia per il Ducato di

Borgogna, per l'Artois e per le Fiandre,

mentre allo stesso tempo erano

vassalli dell'Imperatore per la

Franca Contea di Borgogna, la

Gheldria, l'Hainaut, il Brabante, Lussemburgo. Oggi, la francese Borgogna-Franca

Contea richiama

la regione storica nel suo nome. Con storia

della Borgogna si fa

riferimento alle vicende storiche

che riguardarono tale

regione. L'insediamento della tribù germanica dei Burgundi in quella che oggi è la Svizzera occidentale e la Francia sud-orientale, la prima che ebbe un impatto rilevante sulla Borgogna,

avvenne nel corso delle invasioni

barbariche del V secolo.

A collegare le varie entità

statali che si insediarono nella

regione si ritrovano spesso

numerosi collegamenti culturali,

economici e dinastici. A ogni

modo, i sovrani medievali, ovvero

attivi nel periodo in cui la

Borgogna avrebbe potuto aspirare a

una maggiore autonomia, non

riuscirono mai a diventare sovrani

completamente indipendenti, in

quanto erano rimasti vassalli del

re di Francia per il Ducato di

Borgogna, per l'Artois e per le Fiandre,

mentre allo stesso tempo erano

vassalli dell'Imperatore per la

Franca Contea di Borgogna, la

Gheldria, l'Hainaut, il Brabante, Lussemburgo. Oggi, la francese Borgogna-Franca

Contea richiama

la regione storica nel suo nome.

Il

popolo dei Burgundi,

affiliato ai tedeschi

orientali,

giunse nella tarda

antichità nella

regione del Reno nel corso della invasioni

barbariche del V secolo e

si insediò grosso modo nella Borgogna venendo riconosciuto nel 413 in qualità di foederatus nell'impero

romano.

I centri principali risultavano le

città di Borbetomagus (Worms) e Noviomagus (Spira). Sebbene la Borgogna venne a malapena toccata dagli

attacchi degli Unni nel 436, tale episodio non venne completamente dimenticato: le canzoni

degli eroi, in particolare quella

dei Nibelunghi,

scritte intorno all'inizio del

XIII secolo, narravano in maniera

sentita gli eventi. Politicamente e per la successiva formazione dell'identità, il primo

impero della Borgogna rimase privo

di un reale peso effettivo.

Dopo

nuovi conflitti e sconfitte

riportate contro i romani, il

generale dell'esercito romano Flavio

Ezio riposizionò

i Burgundi intorno al 443 nel

distretto militare della Savoia nell'area

del lago

Lemano, in quella zona che è oggi la Svizzera

occidentale.

Lì fondarono un regno e vissero

di nuovo come federati romani in

guarnigioni con il compito di

proteggere i passi alpini contro

gli Alemanni,

insediatisi nel nord, ed essere

rapidamente disponibili come

truppe ausiliarie contro gli

attacchi degli Unni. Essendo i Burgundi in inferiorità numerica rispetto alla popolazione

celto-romana locale, lo stato

maggiore della tribù germanica

andò presto incontro ad un

processo di romanizzazione.

Nel

corso del V secolo i resti

dell'amministrazione romana ancora

esistenti furono fusi con quello

del Regno

dei Burgundi.

Intorno al 507, il nome Burgundia fu

registrato per la prima volta come

nome per la nuova entità. Dopo la caduta

dell'impero romano d'Occidente, i Burgundi conquistarono ulteriori aree a nord dell'area di Troyes, a ovest della Loira,

a sud di Orange e ad est della dorsale alpina, il Reno e l'Aar.

Sebbene questo impero non sia

esistito nemmeno un intero secolo,

sopravvissero in seguito tracce

evidenti nella memoria collettiva

dei suoi abitanti.

Intorno

all'anno 506, il re burgundo Sigismondo abbracciò

la fede cristiana: fece poi

giustiziare suo figlio Sigerico per

presunto tradimento, atto che suo

nonno, il re gotico Teodorico

il Grande,

considerava alla stregua di

dichiarazione di guerra. Avendo intrapreso una simile azione, Sigismondo perse un prezioso

alleato contro i vicini, gli

ugualmente germanici Franchi, la cui posizione di potere continuava a crescere. Nel 534 questi ultimi,

guidati dai figli del Merovingio re Clodoveo,

soggiogarono i Burgundi e

annessero quanto apparteneva loro

prima. Tuttavia, le persone che vivevano lì iniziarono a riferirsi alla zona

come Borgogna per ribadire il

proprio senso di estraneità nei

confronti dei nuovi padroni. Il

termine Borgogna appariva

associato al paesaggio compreso

tra il Giura e

il Morvan, l'altopiano di Langres e le Alpi

marittime. Nel VI e VII secolo, quando vi era una disputa relativa alla

successione, una parte del regno

franco si dichiarò per due volte autonoma in Borgogna, ma in entrambi i casi

le ribellioni vennero sedate. Una

volta giunti al potere i Carolingi, la Borgogna continuò a non essere presente sulle mappe politiche del

tempo come potenza indipendente,

ma solo come regione geografica. Quando

il Regno franco nel trattato

di Verdun fu

nuovamente diviso, l'unità

territoriale della vecchia

Burgundia cessò di esistere: le

aree a est della Saona caddero sotto la Francia

Media, quelle a ovest, che corrispondono più o meno alla regione attuale,

andarono all'impero dei Franchi

occidentali. Questa demarcazione

rimase invariata per un lungo arco

di tempo.

A

seguito di ulteriori partizioni e

spostamenti di confine (trattato

di Prüm,

di Meerssen,

di Ribemont,

acquisizione dell'Italia da parte

di Carlo

il Calvo dalla

Franconia occidentale dopo la sua

morte Ludovico

II il Giovane),

la Borgogna si sciolse dopo la

morte di Carlo il Calvo nell'877

in Ducato, Alta e

Bassa Borgogna. A

seguito di ulteriori partizioni e

spostamenti di confine (trattato

di Prüm,

di Meerssen,

di Ribemont,

acquisizione dell'Italia da parte

di Carlo

il Calvo dalla

Franconia occidentale dopo la sua

morte Ludovico

II il Giovane),

la Borgogna si sciolse dopo la

morte di Carlo il Calvo nell'877

in Ducato, Alta e

Bassa Borgogna.

Dopo la deposizione del re e imperatore della Franconia orientale Bosone

I di

Provenza nell'887, Carlo

il

Grosso fu eletto nell'888 dal membro della

casata dei Welfen Rodolfo

I,

re dell'Alta Borgogna:

quest'ultima regione rimase in

essere fino a quando, nel 1033,

andò in eredità al Sacro

Romano

Impero. Nonostante questo, 2 febbraio dello stesso anno l'imperatore Corrado

II il Salico a Payerne lasciò che i suoi seguaci eleggessero e dessero la corona a un re di

Borgogna.

Da quel momento in poi, il regno rimase formalmente in unione personale con

il rispettivo imperatore romano ma

a quest'ultimo sottoposto. Nel XIV

secolo, il modus operandi posto in

essere tempo prima non servì a

frenare l'espansionismo francese,

in quanto nel 1361 Ginevra e la

Savoia vennero scorporate dal

Regno di Borgogna e congiunte

direttamente nell'Impero, mentre

nel 1378 Carlo

IV di Lussemburgo rinunciò

al vicariato imperiale sul regno

di Borgogna, in modo da poter

proseguire la propria politica

come imperatore del Sacro Romano

Impero senza influenze esterne.

La regione storica si disintegrò sempre più in contee indipendenti, tra

cui la contea di Borgogna, che in

seguito divenne il Palatinato e la Franca

Contea. Molte di queste aree caddero sotto l'influenza della corona francese o

della Franconia occidentale.

La

parte della Borgogna che rimase

sotto il dominio dell'Impero della

Franconia occidentale fu

inizialmente chiamata Regnum

Burgundiae. A nome della

regalità carolingia, Riccardo

di Borgogna fondò

un ducato inizialmente personale

nella sua famiglia nel 918. Nel 1016 il re francese Roberto

II sconfisse

gli eredi del duca Enrico

Magno. Nel 1031 il duca di Borgogna Roberto,

secondo figlio del re di Francia

Roberto II dalla casa dei Capetingi,

assegnato come appannaggio. Dal

1031 al 1361 i duchi Capetingi

governarono come ramo cadetto

della famiglia reale francese nel

Ducato di Borgogna e furono la

casata più antica del Basso

Medioevo della Borgogna. Questi

raggiunsero una crescente

espansione dei loro domini fino a

quando Oddone

IV nel

1331, attraverso il suo matrimonio

con Giovanna

III,

dovette riconoscere la sovranità

feudale dell'imperatore romano.

L'ultimo duca della casata più antica di Borgogna, Filippo

I,

ottenne con le sue nozze celebrate

con Margherita

III nel

1357 un'estensione del suo dominio

a nord, includendo parti delle Fiandre. Questi fu in grado di porre la "pietra fondamentale" del

successivo potere

politico-dinastico dei successivi

duchi borgognoni, anche se la

linea dei duchi capetingi si

estinse con lui nel 1361 e

inizialmente quell'eredità andò

condivisa.

Prima

che questa comprensione dinastica

della Borgogna si affermasse nel

XIV secolo nell'unione del dominio

del ducato e del palatinato,

questa regione era già cresciuta

culturalmente nell'XI e XII secolo

e brillava ben oltre i suoi

confini con la costruzione di

castelli e monasteri. Frarranto, in ambito religioso il monastero

benedettino di Cluny fondato nel 910 funse da nucleo pulsante per la riforma

cluniacense,

la quale plasmò la vita

spirituale dell'Europa latina nel

periodo che seguì. Nel 1098, l'abbazia

di Cîteaux fu

fondata vicino a Digione e si sviluppò nel monastero madre dei Cistercensi dopo l'ingresso del Bernardo

di Chiaravalle.

Dal

1363 al 1482 i duchi della Casa

di Valois-Borgogna,

un ramo cadetto della famiglia

reale francese, governarono il

dominio della Borgogna e lo

portarono alla massima espansione

e prosperità economica e

culturale nelle aree oggi al confine

tra la Francia e la Germania. Dopo che la dinastia dei Capetingi con Filippo I si estinse nel 1361, il

re francese Giovanni

il Buono di

Valois concesse il ducato come

feudo della corona francese nel

1363 al figlio più giovane

Filippo l'audace, che fu il

capostipite della casa

di Borgogna.

Nel 1369 sposò la vedova del suo predecessore Margherita

III delle Fiandre,

figlia del conte Luigi

II e,

dopo la morte del suocero il 30

gennaio 1384, entrò in possesso

del feudo del Sacro Romano Impero

appartenente alla Franca Contea di

Borgogna e alla Contea

parzialmente appartenente alle

Fiandre. I duchi di Borgogna diedero vita a un'entità semi-indipendente tra

Francia e Sacro Romano Impero con

Digione come centro principali,

oltre ai Paesi

Bassi borgognoni con

i centri urbani economicamente

prosperi

di Gand, Bruges, Ypres e Lovanio. Mentre Digione fungeva da luogo di residenza e di sepoltura dei nobili

al potere, le città delle Fiandre permisero

in virtù degli introiti che

provenivano di rendere i duchi di

Borgogna tra i più ricchi

d'Europa. Alla ricerca

dell'autonomia e contro le elevate

richieste fiscali dei duchi per

finanziare le loro guerre di

conquista e le costose sentenze

dei tribunali, scoppiarono

numerose rivolte nelle province

dei Paesi Bassi borgognoni.

Duchi

della Casa di Valois-Borgogna

furono:

Filippo

l'Ardito (1363–1404),

Giovanni

senza Paura (1404-1419),

Filippo

il Buono (1419-1465),

Carlo

I (1465–1477).

I

duchi Filippo l'Ardito e Giovanni

senza Paura erano membri della

famiglia reale francese e si

consideravano principalmente

potenti principi francesi; questi

determinarono la politica della

Francia durante il regno di Carlo

VI (1380-1422)

in misura sensibile. La situazione cambiò sotto i due successivi duchi borgognoni, che si

consideravano sovrani di un impero

indipendente e la cui immagine di

sé trovò espressione nella

fondazione dell'Ordine

del Toson d'oro come

punto di riferimento centrale per

una cultura di corte indipendente. Lo storico olandese Johan

Huizinga nella sua opera principale Autunno

del Medioevo la

Borgogna come entità non la tappa

iniziale, ma quella finale di un

processo di maturazione terminato

alla fine del Medioevo.

Nel

corso della guerra

dei cent'anni tra Inghilterra e Francia, la Borgogna si interessò alla lotta per il possesso delle Fiandre come

centro dell'industria tessile

europea: i duchi perseguirono una

politica indipendente lavorando a

loro vantaggio a volte con uno e

talvolta con l'altro partito, ma

soprattutto in alleanza con gli

inglesi. Mentre Filippo il

Buono era riuscito ad arrotondare

e consolidare il suo territorio,

soprattutto nell'area degli

odierni Paesi Bassi, con grande

abilità politica e alla fine

governava un territorio ricco e

potente in cui Bruxelles accrebbe

la sua centralità, il suo

successore Carlo provò a

continuare l'espansione con la

forza militare. Nel 1474-1477, la

Borgogna intraprese guerre contro

la Confederazione

Svizzera:

nel 1475 lasciò che le sue truppe

occupassero il Ducato

di Lorena,

che separava i possedimenti della

Borgogna settentrionale e

meridionale. Il 5 gennaio 1477 la Borgogna fu sconfitta nella battaglia

di Nancy dai

confederati e della Lorena, e il

duca stesso fu ucciso nella

battaglia.

Dopo

la sconfitta di Carlo, gli Stati fecero dipendere il riconoscimento della figlia Maria di Borgogna da

concessioni politiche. L'11

febbraio 1477 Maria, in precarie

condizioni per via del malcontento

degli abitanti, fu costretta a

riconoscere il Gran

Privilegio, in cui effettuava grandi concessioni ai feudatari, i quali avrebbero avuto

voce in capitolo anche nelle

dichiarazioni di guerra e Dopo

la sconfitta di Carlo, gli Stati fecero dipendere il riconoscimento della figlia Maria di Borgogna da

concessioni politiche. L'11

febbraio 1477 Maria, in precarie

condizioni per via del malcontento

degli abitanti, fu costretta a

riconoscere il Gran

Privilegio, in cui effettuava grandi concessioni ai feudatari, i quali avrebbero avuto

voce in capitolo anche nelle

dichiarazioni di guerra e

pace. La Corte Suprema, il Gran Consiglio di Mechelen e la Corte generale dei

conti, in quanto istituzioni

legate alla concentrazione del

potere ducale, dovettero essere

sciolte.

Il

19 agosto 1477, Maria di Borgogna

sposò Massimiliano

I d'Asburgo,

figlio dell'imperatore Federico

III,

a cui era stata promessa dal 1475. Questo matrimonio fu il punto di partenza del dominio asburgico

sull'eredità borgognona e della

secolare opposizione

tra Asburgo e Francia.

Il re

francese Luigi

XI dichiarò

che il ducato di Borgogna e le

contee

di Mâcon, Auxerre e Charolais erano di sua appartenenza e si insediò in quei territori.

Nella guerra

di successione borgognona (1477–1493),

Massimiliano cercò di

riconquistare militarmente queste

aree: nel 1479 riportò una grande

vittoria nella battaglia

di Guinegatte,

ma aveva bisogno dell'approvazione

dei feudatari per un ulteriore

finanziamento volto a proseguire

la

guerra. Questi non

solo rifiutarono, ma perseguirono

una politica indipendente volta a

negoziare una pace con la Francia,

suscitando l'ira di Massimiliano.

Le Fiandre si rivoltarono contro

il duca e dichiararono guerra

contro di lui con il sostegno

francese.

Quando

Maria morì nel 1482, dichiararono

duca Filippo

il Bello,

all'epoca di soli quattro anni.

Nel trattato

di Arras,

sottoscritto il 23 dicembre 1482,

su iniziativa dei feudatari, la

figlia di due anni di Maria e

Massimiliano Margherita

d'Asburgo fu

promessa in sposa al delfino

francese Carlo (più tardi Carlo

VIII). Il ducato di Borgogna e altre zone caddero in dote in Francia.

Massimiliano

si oppose ed entrò quindi al

tempo in conflitto con la Francia

e i feudatari: nel 1488 i

cittadini

di Bruges riuscirono

a catturarlo e a tenerlo

prigioniero per diversi mesi. Federico III venne

in suo aiuto con un contingente

imperiale e, di conseguenza,

Massimiliano riuscì ad ottenere

un maggiore seguito. La guerra con la Francia terminò nel 1493 col trattato

di Senlis.

Massimiliano recuperò la Franca

Contea e l'Artois, ma dovette rinunciare al Ducato di Borgogna, alla Ducato

di Rethel e

alla Piccardia. Essendo riuscito poi a sottometterle, il grande privilegio fu di fatto

annullato.

Filippo

il Bello fu dichiarato maggiorenne

nel 1494, ma morì tuttavia nel

1506. Erede divenne Carlo

V d'Asburgo,

anch'egli in tenera età come

quando fu nominato il suo

predecessore. Il dominio rimase in

mano a un consiglio provvisorio,

il quale nel 1515 dichiarò

prematuramente il duca già

maggiorenne. Carlo entrò presto in conflitto con il re di Francia Francesco

I,

anche perché questo voleva

riconquistare il Ducato di

Borgogna. Nella pace

di Cambrai del 1529, Carlo dovette rinunciare al possesso del Ducato di Borgogna,

riuscendo però a mantenere i

ricchi Paesi Bassi borgognoni.

Francesco I rinunciò anche alla

sovranità feudale sulle Fiandre

borgognone e sull'Artois. Ciò

risolse alcuni punti controversi e

permise alla Borgogna, negli anni

Trenta del Cinquecento, di non

assistere ai conflitti militari

tra Carlo e Francesco I, che

ebbero luogo principalmente in

Italia.

La guerra scoppiò di nuovo nel

1542 per il possesso del Ducato

di Gheldria e,

nel trattato

di Crépy,

i due governanti raggiunsero di

nuovo la pace nel 1544.

I

conflitti militari ostacolarono le

intenzioni di Carlo di espandere

ulteriormente il potere ducale,

anche se già nel 1521 trattò la

Borgogna nei trattati spartiti con

suo fratello Ferdinando

I come

se fosse un unico territorio

nazionale e lo rivendicò per sé

e per i suoi discendenti. Dopo la pace di Crepy, Carlo si assicurò la Borgogna con maggiore

sicurezza nel trattato di Borgogna

dal 1548. In quanto Provincia

Borgognona,

l'area rimase soggetta a questo in

termini di legislazione e

giurisdizione.

In

politica interna, Carlo continuò

la politica di consolidamento del

potere del suo predecessore e, nel

1531, il governo fu riorganizzato.

Si istituì un Consiglio delle

finanze, uno della politica estera

e uno degli affari giuridici. Ciò garantì la continuità dell'azione del governo anche in assenza

del sovrano o del suo governatore.

Per inciso, Carlo, insieme a

Margherita d'Austria e Maria

d'Ungheria,

contavano sulle donne della sua

casa come reggenti.

Gli

Stati Generali non perseguirono più

la politica indipendente

intrapresa in passato da Carlo,

cercando di preservare i propri

diritti, ad esempio

nell'approvazione delle tasse.

L'eccezione in termini di

resistenza attiva alle richieste

fiscali ducali si rivelò la città

di Gent nel 1536: Maria d'Ungheria, in qualità di governatore, reagì nel

1539 imponendo la rimozione del

magistrato locale. Il governo

della città nominato fu

rovesciato da una rivolta della

corporazione. Carlo V intraprese

un'azione militare contro il

centro urbano, fece costruire una

cittadella e reclamò i privilegi. Gli

Stati Generali non perseguirono più

la politica indipendente

intrapresa in passato da Carlo,

cercando di preservare i propri

diritti, ad esempio

nell'approvazione delle tasse.

L'eccezione in termini di

resistenza attiva alle richieste

fiscali ducali si rivelò la città

di Gent nel 1536: Maria d'Ungheria, in qualità di governatore, reagì nel

1539 imponendo la rimozione del

magistrato locale. Il governo

della città nominato fu

rovesciato da una rivolta della

corporazione. Carlo V intraprese

un'azione militare contro il

centro urbano, fece costruire una

cittadella e reclamò i privilegi.

La

Borgogna era uno dei possedimenti

più importanti all'interno della

sfera d'influenza di Carlo V. La

ricchezza del paese contribuì in

modo significativo al

finanziamento della sua politica

di potere. Nel 1549, Carlo assegnò la Borgogna a suo figlio Filippo

II,

che sarebbe stato il suo

successore sul trono di Spagna e

risiedette a Bruxelles per alcuni anni. Dopo che Filippo II trasferì il suo centro di potere

a Madrid, i Paesi Bassi borgognoni divennero periferici nella sua sfera d'influenza,

tanto più che, dopo la

separazione dal Ducato storico,

"l'elemento borgognone nelle

province settentrionali si ritirò

presto", così che i Paesi

Bassi emergenti rimasero

"parte della storia

borgognona solo fino alla metà

del XVI secolo".

La

posizione periferica dei Paesi

Bassi nell'impero spagnolo dalla

metà del XVI secolo fu una delle

ragioni per cui le tenute

rinunciarono alla loro fedeltà al

sovrano di Madrid. Nella guerra

degli ottant'anni,

le Province

Unite del

nord ottennero l'indipendenza

dagli Asburgo

di Spagna. In virtù della pace

di Rastatt, i Paesi Bassi

spagnoli,

divennero austriaci. L'eredità borgognona degli Asburgo nella loro area di partenza

territoriale terminò con la

cessione della Franca Contea di

Borgogna alla Francia nella guerra

d'Olanda del 1678; tuttavia, le tradizioni asburgiche della corte borgognona

continuarono, ad esempio

trasformando l'ordine del Toson

d'oro nell'ordine domestico

asburgico.

Dopo

la confisca del feudo della corona

francese, il vecchio ducato di

Borgogna, nel 1477, non subì

trasferimenti territoriali durante

l'Ancien

Régime, ma rimase parte del dominio proprio della corona francese. Pur

divenendo parte del domaine

royal,

rimase autonoma come provincia con

un proprio parlamento.

I

governatori provinciali nominati

dalla corona furono in un elenco

parziale:

- Georges

II de la Trémoille

(nominato primo governatore

nel 1477)

- Louis

de la Trémoille (1506-1525)

- Philippe

de Chabot (1526-1543)

- Antonio

di Lorena (1543-1544)

- Claudio

I di Guisa (1544-1550)

- Cao

di Guisa (1570-1595)

- Carlo

di Gontaut (1595-1602)

- Roger

de Bellegarde (1602–1631)

- Enrico

II di Borbone-Condé (1631–1646)

- Luigi

II di Borbone-Condé,

il Grand Condé (1646-1686)

- Luigi

III di Borbone-Condé (1686-1710)

- Luigi

IV Enrico di Borbone-Condé (1710-1740)

- Luigi

V Giuseppe di Borbone-Condé (1740–1789)

Dopo

la Rivoluzione

francese nel

1790, la Francia fu divisa in dipartimenti.

Sia il Ducato che la Franca Contea

di Borgogna furono sciolti come

unità politica e rimpiazzati dai

dipartimenti che esistono ancora

oggi.

Quando

la Francia fu divisa in regioni nel

1956, furono formate le regioni

della Borgogna (Bourgogne)

e della Franche Comté,

ciascuna composta da quattro

dipartimenti. Nel 1972 le regioni

ottennero lo status di Établissement

public sotto la direzione

di un prefetto regionale; le leggi

sul decentramento del 1982

conferirono loro lo status di collettività

territoriale,

che fino ad allora solo i Comuni e

i Dipartimenti avevano

posseduto. Da allora, i poteri

delle regioni nei confronti del

governo centrale di Parigi sono stati gradualmente ampliati: dal 1986 i presidenti del consiglio

regionale venivano eletti

direttamente.

Il

1º gennaio 2016, la regione della

Borgogna fu fusa con la vicina

regione della Franca Contea a est,

riunendo così le parti

occidentali e orientali

storicamente e culturalmente

strettamente legate dell'area

centrale della Borgogna.

Architettura

L'architettura borgognona

raccolse l'eredità artistica dei

luoghi di culto situati nelle

cosiddette "vie della cultura romanica",

ossia delle vie che conducono i

pellegrini a Santiago di

Compostela. Tipiche

dell'architettura borgognona

furono la struttura delle piante a

"cappelle radiali" e

quella con "cappelle a

gradoni", che consentiva la

celebrazione di più messe

contemporaneamente, utilizzata

dagli ordini religiosi della congregazione

cluniacense, di derivazione benedettina,

di grande importanza per la

diffusione del gusto romanico in

Francia e nell'Europa occidentale.

Le

prime avvisaglie dell'architettura

borgognona si ebbero già con la

fase pre-romanica, storicamente

collocabile intorno al 1000

d.C. Tra gli esempi più

significativi e meglio conservati

si annoverano la basilica del

Sacro Cuore a Paray-le-Monial (XI

secolo) e la chiesa di Anzy-le-Duc (XII

secolo). In Borgogna si originò

oltre all'architettura cluniacense

anche quella cistercense.

Notevole fu l'importanza di queste

ultime strutture per la diffusione

di un gusto gotico severo

e austero, ben rappresentato

dall'abbazia di Fontenay.

La scultura borgognona

fu caratterizzata da una grande

energia espressiva e da una

profonda maestria. Il centro da

dove si irradiò questo nuovo

stile fu Cluny intorno

al XII secolo d.C., anche se

già nel secolo precedente si

riunirono presso il monastero

numerosi artisti per realizzare

pregevoli opere. La decorazione

borgognona si caratterizzò per il

vigore realistico, il dinamismo

delle innovative sculture dei

portali, la ricchezza e la vivacità.

Tra gli esempi più preziosi della

scultura borgognona si ricordano i

due portali della chiesa di Charlieu,

l'uno con l'Ascensione, l'altro

con le Nozze di Cana, oltre

alle decorazioni del coro della

chiesa di Semur-en-Brionnais e

il complesso del Paradiso

Terrestre presenti in origine

nell'abbazia di Cluny.

Uno

stile borgognone, di derivazione bizantina,

si diffuse anche nella pittura,

caratterizzato da figure maestose,

colori vivaci e fondi blu, scene

ispirate dal Vecchio e Nuovo

Testamento. Tra gli esempi

sopravvissuti nel secoli si

possono citare il Cristo e

quattro angoli su cavalli bianchi,

presente sulla volta della cripta

di Saint Germain d'Auxerre, e il Cristo

in maestà fra gli Apostoli,

visibile nella cappella

cluniacense di Berzé-la- Ville.

Di notevole spessore anche le

miniature per i colori e per i

temi come evidenziato nelle Vite

dei Santi e nelle opere dei

monaci della scuola di Citeaux. Uno

stile borgognone, di derivazione bizantina,

si diffuse anche nella pittura,

caratterizzato da figure maestose,

colori vivaci e fondi blu, scene

ispirate dal Vecchio e Nuovo

Testamento. Tra gli esempi

sopravvissuti nel secoli si

possono citare il Cristo e

quattro angoli su cavalli bianchi,

presente sulla volta della cripta

di Saint Germain d'Auxerre, e il Cristo

in maestà fra gli Apostoli,

visibile nella cappella

cluniacense di Berzé-la- Ville.

Di notevole spessore anche le

miniature per i colori e per i

temi come evidenziato nelle Vite

dei Santi e nelle opere dei

monaci della scuola di Citeaux.

Quando

la Borgogna raggiunse la sua

maggiore importanza politica,

intorno alla fine del XIV

secolo, Digione divenne il primo

centro artistico e pittorico di

Francia, potendo raccogliere i

migliori rappresentanti delle

correnti francesi, italiane e,

soprattutto, fiamminghe (i

duchi di Borgogna della dinastia

dei Valois possedevano la maggior

parte delle Fiandre durante il

Quattrocento). Interessante fu la

sintesi tra il gusto aulico e

cortese e quello realistico

borghese. Dalle Fiandre arrivarono

i contributi di Jean Malouel, Jan

van Eyck e di Rogier van

der Weyden per la pittura, Claus

Sluter per la scultura.

I

duchi Valois furono committenti di

numerose opere d'arte ed edifici,

tra i quali la certosa di

Champmol presso Digione che

comprende il pozzo dei Profeti di

Claus Sluter e ospitava opere di

Van Eyck e le famose tombe dei

duchi Filippo l'Ardito e Giovanni

senza Paura. I fedeli dei duchi

imitarono il loro patrocinio delle

arti: è particolarmente rilevante

la figura di Nicolas Rolin, nativo

di Autun, cancelliere del

duca Filippo il Buono, che fu

il fondatore del Hôtel-Dieu di Beaune per

il quale ordinò a Rogier van der

Weyden il monumentale Polittico

del Giudizio universale. È

inoltre rappresentato nella Madonna

del cancelliere Rolin di Jan

Van Eyck che commissionò.

L'arte

di corte ducale raggiunse il suo

vertice nella miniatura, che

espresse il gusto per le feste,

per le caccia, per le sfilate e

per i famosi banchetti. Non

inferiore la produzione nella oreficeria,

nella gioielleria, nel vasellame,

negli arazzi.

Gli

ultimi sprazzi di arte della

Borgogna ducale si ebbero nel XVI

secolo nella chiesa di

Brou, costruito in stile

tardo-gotico.

Nel

Cinquecento, l'arte del Rinascimento fa

irruzione in Borgogna, dove vari

castelli vengono eretti

ispirandosi dall'esempio dei castelli

della Valle della Loira: il castello

di Ancy-le-Franc, quello di Tanlay e

quello di Sully sono gli

esempi più famosi.

Nel

Seicento e nel Settecento,

nonostante un ruolo minore sul

piano politico in confronto ai

secoli precedenti, la Borgogna

resta una regione ricca e borghesi

e nobili fanno costruire nello

stile classico dell'epoca castelli

in campagna e hôtel

particuliers (palazzi

cittadini) nelle grandi città

come a Digione, dove il Palazzo

dei Duchi di Borgogna viene

ampliato nel corso del seicento e

del settecento dall'architetto del

re Jules Hardouin-Mansart (che

ha lavorato a Versailles) e da Jacques

Gabriel. Il palazzo ospita oggi il Museo

delle belle arti di Digione, uno

dei maggiori di Francia, che

espone, tra l'altro, alcune delle

opere più famose dell'arte

borgognona medievale.

La

regione possiede ben tre siti

iscritti al Patrimonio

mondiale dell'umanità dell'UNESCO.

Due sono eccezionali esempi

dell'architettura romanica di cui

la Borgogna fu una delle culle:

l'abbazia di Vézelay e

quella di Fontenay. L'altro

è l'antica zona viticola della

Borgogna, organizzata dal Medio

Evo intorno ad abbazie e castelli,

che si estende lungo un asse

nord-sud tra Digione e Mâcon.

Il

Vino

La

Borgogna è una zona di vini

caratteristici, i più pregiati di

Francia con quelli della regione

di Bordeaux. I vini borgognoni

vengono prodotti in una lunga e

stretta striscia che si estende da

nord a sud a partire da Digione su

decine di chilometri fino alla

regione di Lione. Le aziende

vinicole della Borgogna si

caratterizzano dalle loro piccole

dimensioni, la maggior parte non

superando i 10 ettari, e puntano

perciò più su la qualità che su

la quantità. La maggior parte

della produzione viene di fatto

esportata all'estero. I vini della

Borgogna sono sia bianchi,

prodotti con uve Chardonnay, sia

rossi da Pinot Noir. Da questo

vitigno in particolare, in

Borgogna viene prodotto il vino più

caro e pregiato del mondo, il

famoso Romanée-Conti,

prodotto su solo 1,8 ettari

dell'omonimo Grand Cru di

Vosne-Romanée, monopolio

dell'azienda. Altri vini prodotti

in Borgogna sono gli Chablis nella

regione di Auxerre e il

Beaujolais. Dalla Borgogna si

ritiene sia originario uno dei

vitigni più diffusi al mondo, lo Chardonnay,

che dovrebbe la sua denominazione

al paese di Chardonnay, nel

sud della regione.

Una

delle teorie è quella che vuole

lo Chardonnay importato in Francia

dai crociati di ritorno dalla

Palestina, di cui il vitigno

sarebbe originario, che portarono

con sé il vino e i semi di

quest'uva chiamata in ebraico

Shaar-Adonay, ovvero la

"Porta di Dio", in

riferimento alla città santa di

Gerusalemme, circondata da mura.

Sarebbe perciò una distorsione

francese della pronuncia ebraica

sha'har-adonay, divenuto

Char-donnay. Anche se la cosa non

è documentata e non vi è

bibliografia.

Pag.

2

Pag.

2

|