|

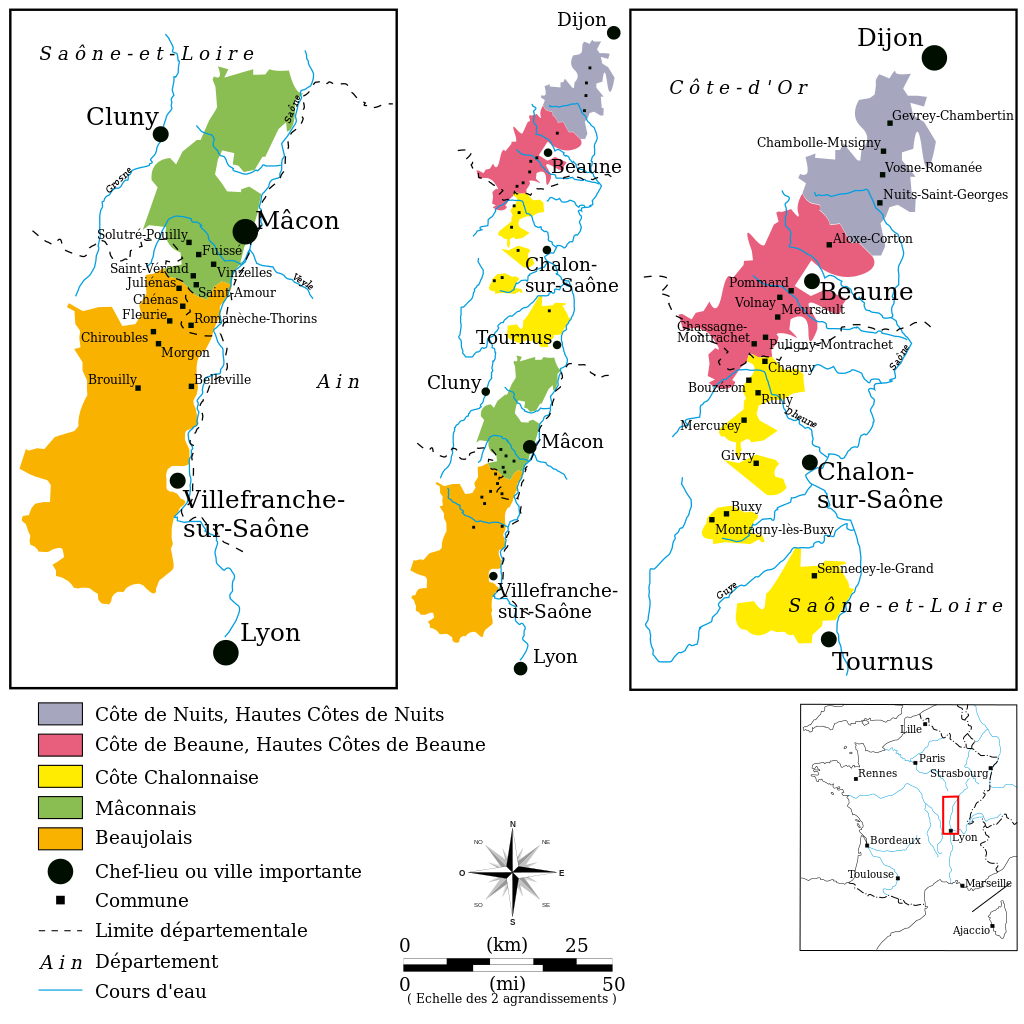

I vigneti

della Borgogna sono una

grande zona vinicola della regione

francese della Borgogna-Franca

Contea nei dipartimenti di Yonne,

Côte-d'Or e Saona e

Loira. Si estendono per oltre 250

km., dal nord di Chablis al

sud di Mâconnais.

Comprendono

84 denominazioni di origine

controllata (AOC): sei

denominazioni

"regionali", 45

denominazioni "comunali"

(con 562 denominazioni

"premiers crus" su

queste denominazioni

"villaggio") e 33

denominazioni "grands

crus".

Frutto

di una lunga storia, la Borgogna e

i suoi vini sono conosciuti in

tutto il mondo. Con dei vigneti

fortemente frammentati e una

qualità dei vini abbastanza

eterogenea a seconda delle

denominazioni, "climat"

secondo il termine locale, ma

anche delle tenute, delle case

commerciali e delle cantine

sociali, la Borgogna deve comunque

affrontare la sfida della globalizzazione.

I 1247

climats della Borgogna (piccole

parcelle di vigneto ben delineate

e circoscritte, definite da

distintivi elementi geologici,

geografici e antropologici) hanno

conquistato il riconoscimento

grazie quell'insieme di elementi - tipologia

del suolo, esposizione al sole,

microclima, storia, cultura e e

tradizioni dei vignaioli nei

secoli - che li rendono unici

al mondo.

La

superficie dei vigneti è di

29.500 ettari, dei quali

25.000 AOC. La produzione annua di

vino è di 1.500.000 ettolitri,

con circa 200.000.000 bottiglie

commercializzate.

La Borgogna produce vini

rossi, a base di vitigni pinot

nero e gamay, e vini

bianchi a base di chardonnay e aligoté.

Produce essenzialmente vini

bianchi, visto che il 60,5% della

produzione è rappresentato da

questi, il 31,5% da vini rossi e

rosé e l'8% da crémant.

Dal

2015 i "climat" dei

vigneti di Borgogna sono iscritti

nella lista del Patrimonio

dell'umanità dell'Unesco.

Il

famoso Cratere di Vix del VI

secolo a.C., di Vix nella Côte-d'Or,

è il vaso più importante,

trovato fino ad oggi, in tutta

l'antichità, e uno dei più

antichi reperti archeologici

storici conosciuti fino ad oggi,

di conservazione e consumo di vino

in Borgogna e in Francia.

Questo lussuoso vaso in bronzo del Musée

du Pays Châtillonnais a Châtillon-sur-Seine,

veniva utilizzato per contenere e

consumare grandi quantità di vino

durante le feste celtiche. Si

trovava nella Tomba di Vix (Tomba

del carro del mondo celtico di

una principessa celta

"Lingona" della civiltà

di Hallstatt, nel Palazzo di

Vix nell'Oppidum di Mont

Lassois del VI secolo a.C.).

Sul

sito archeologico di Alésia

rimangono numerose vestigia della

"cantina della tradizione

borgognona", poi

gallo-romana, tra cui la cantina

conosciuta come "delle anfore",

dell'oppidum dei Mandubi fondato

nel V secolo a.C. sulla

rotta commerciale verso il porto

di Massalia (l'antica Marsiglia)

fondata dall'antica civiltà focese che

introdusse il vino e la cultura

della vigna in Francia nel VII

secolo a.C. Innumerevoli

anfore per vino della civiltà celtica degli Edui si

trovano anche nell'oppidum di Bibracte del I

secolo a.C. sul Monte

Beuvray nel Morvan.

Ancora

non si sa con precisione chi abbia

introdotto le prime piantagioni di vite in

Borgogna. Nella sua Histoire

de la campagne française, Gaston

Roupnel afferma che la vite fu

introdotta in Gallia nel VI

secolo a.C. "dalla Svizzera o

dai passi del Giura" per

coltivarla sulle pendici delle

valli dei fiumi Saona e Rodano.

Per altri furono i Greci ad

essere all'origine della coltura

della vite, provenienti dal Sud,

ma nessuno contesta l'importanza

che assunse molto presto sul suolo

della Borgogna come testimoniano

alcuni rilievi del Museo

archeologico di Digione. Dal II

secolo a.C., i romani mantennero

ottimi rapporti con le città

galle degli Edui e e dei Lingoni.

Il vino prodotto sulla costa

tirrenica dell'Italia

centrale veniva esportato fino a Cabillonum.

Questa città era allora un porto

fluviale molto importante.

Una draga, mentre ripuliva il

letto del fiume, portò alla luce

20.000 pezzi di anfore datati

precisamente all'anno 130

a.C. Nell'oppidum di Bibracte,

capitale degli Edui, gli scavi hanno

dimostrato che esisteva una forte

importazione di vini da Campania, Lazio ed Etruria.

Al più tardi, intorno all'anno 50,

la viticoltura si diffuse nel

futuro territorio borgognone,

comme attestato dalla datazione di

oggetti trovati nella villa

gallo-romana di Tuillières a Selongey e

i vigneti gallo-romani di Gevrey-Chambertin.

I

romani trovarono dei vigneti

quando occuparono la Gallia; Columella e Plinio

il Vecchio li citarono

elogiandoli. Il primo vitigno citato

è stato il vitis

allobrogica, nome dato in quanto

coltivato dagli Allobrogi nella

regione che andava dal Delfinato

al Lago Lemano. Questo vitigno è

stato considerato da Louis

Levadoux come un antenato del

mondeuse nero e del syrah. Lo

studio del gruppo di Jean-Marie

Boursiquot dell'Institut national

de la recherche agronomique di Montpellier,

ha poi dimostrato che il pinot

nero è il

"bisnonno" del syrah e

il "padre" dello

chardonnay B e del gamay R.

Anche se questi studi non

consentono di confermare

l'esistenza del Pinot sin

dall'epoca romana, consentono di

provare la sua precedenza su

alcuni vitigni di questa regione

di cui è il capostipite. I

romani trovarono dei vigneti

quando occuparono la Gallia; Columella e Plinio

il Vecchio li citarono

elogiandoli. Il primo vitigno citato

è stato il vitis

allobrogica, nome dato in quanto

coltivato dagli Allobrogi nella

regione che andava dal Delfinato

al Lago Lemano. Questo vitigno è

stato considerato da Louis

Levadoux come un antenato del

mondeuse nero e del syrah. Lo

studio del gruppo di Jean-Marie

Boursiquot dell'Institut national

de la recherche agronomique di Montpellier,

ha poi dimostrato che il pinot

nero è il

"bisnonno" del syrah e

il "padre" dello

chardonnay B e del gamay R.

Anche se questi studi non

consentono di confermare

l'esistenza del Pinot sin

dall'epoca romana, consentono di

provare la sua precedenza su

alcuni vitigni di questa regione

di cui è il capostipite.

L’editto

dell'imperatore Domiziano,

del 92, impose la protezione

imperiale. Impediva l'impianto di

nuove vigne fuori dall'Italia e

imponeva di sradicare in parte le

viti dalle sponde del Mediterraneo

e in Borgogna per evitare la

concorrenza. Tuttavia, il vigneto

risultante era sufficiente per le

esigenze locali. L'imperatore

Probo annullò questo editto nel 280 e

la viticoltura locale della

regione si sviluppò sotto

l'Impero romano. La Borgogna

divenne un quadrivio, un luogo di

transito per il commercio.

Rivolgendosi

all'Imperatore Costantino, ad

Autun, Eumenio evocò i vitigni

coltivati nella regione di Beaune

qualificandoli già

"ammirevoli e antichi".

Nel 312, uno dei suoi

discepoli realizzò la prima

descrizione dei vigneti della Côte-d'Or.

Gli Edui di Pagus Arebrignus avevano

approfittato del passaggio di

Costantino per omaggiarlo e

presentargli le loro dolenze.

Molto

presto emerse la scelta dei

migliori "terroir". I

patrizi della grande città di Autun possedevano

i loro vigneti intorno a Beaune e

Digione. Gregorio di Tours specificava

inoltre, alla fine del VI

secolo, che il suo bisnonno,

Gregorio, vescovo di Langres,

preferì restare vicino a Digione

che aveva "verso il sole al

tramonto pendii molto fertili

ricoperti di viti". I Burgundi,

arrivarono nel VI secolo e diedero

un nuovo impulso alla cultura

della vite. Pare avessero

pubblicato un primo regolamento

sulla vite, che concedeva la terra

a chi avesse piantato la vite in

una zona deserta. Nel 581, Gontrano (re

dei Burgundi) donò le sue vigne

di Digione al monastero

di Saint-Bénigne e alla sua

congregazione di monaci. Ma a

seguito delle invasioni

barbariche, l'economia viticola

della Borgogna subì gravi danni;

al ritorno della normalità, nel X

secolo, il regno franco, che Carlo

Magno aveva lasciato ai suoi

eredi, era stato parcellizzato e

aveva perso tutto il suo antico

splendore.

Dall'inizio

del VI secolo, l'affermarsi del cristianesimo aveva

favorito l'ampliamento del vigneto

con la creazione di importanti

tenute annesse alle abbazie.

In quei tempi di guerra, le

comunità religiose godevano di

una protezione che permetteva loro

di tramandare l'esperienza di

generazione in generazione. Due di

queste abbazie non erano solo di

importanza locale ma anche

europea: l'abbazia di Cluny (fondata

nel 909) per il Mâconnais e

lo Chalonnais, e l'abbazia di

Cîteaux (fondata nel 1098) con

i vigneti della Côte-d'Or,

per i chalonnais e i chablisien.

Era il periodo della nascita dei clos.

Il clos di Bèze fu

fondato tra il 630 ed il 640,

quello di Vougeot nel 1115 e

quello di Tart nel 1141. Già

nel 867, il capitolo della

cattedrale di Saint-Gatien de

Tours ottenne in dono da Carlo

il Calvo un vigneto a Chablis.

A partire dal 1214, i cistercensi dell’abbazia

di Pontigny, la seconda filiale di

Cîteaux, ottennero una vigna nel

territorio di Chablis.

Durante

il pontificato di Papa

Clemente VI (1342-1352), per

soddisfare colui che fu il più

sontuoso pontefice di Avignone,

i cistercensi borgognoni

suddivisero i loro vigneti in tre

"climat" al fine di

selezionare la "cuvée du

pape". Questo favore per un

vino rosso era una novità nel XIV

secolo; i vini più apprezzati

fino ad allora erano stati i

bianchi. Il ruolo svolto dalla Corte

pontificia di Avignone in

questo cambiamento di gusto fu

essenziale. Infatti il vino di

Beaune, compreso il clos-vougeot,

discese verso il sud lungo i fiumi Saona e Rodano.

Per raggiungere Parigi,

doveva attraversare la Côte in

carro fino a Cravant per

raggiungere il fiume Yonne. Questo

vino fu ancora al centro della

vita pontificia di Avignone nel 1364,

quando Papa Urbano V minacciò

di scomunica Jean de Bussières,

abate di Cîteaux, se avesse

continuato a fornire clos-vougeot ai

suoi cardinali che rano riluttanti

a raggiungere Roma. Ma poco

dopo la sua incoronazione, nel

dicembre 1370, Papa

Gregorio XI, che aveva ricevuto

dal duca di Borgogna trentasei

botti di vino di Beaune, annullò

la minaccia di scomunica e

autorizzò nuovamente l'abate di Cîteaux

a rifornire la sua corte di Clos-Vougeot.

Immediatamente, Jean de Bussières

inviò ad Avignone trenta botti

della sua ultima vendemmia. Questo

nobile gesto venne premiato con la porpora

cardinalizia.

Fu

sotto il regno di quattro duchi di

Borgogna (1364-1477) che vennero

emanate le regole intese a

garantire un elevato livello di

qualità. Nell'anno 1395,

Filippo II decise di migliorare la

qualità dei vini e bandì la

coltivazione del "vile e

sleale gamay" a favore

del pinot nero nelle sue terre. Fu

uno dei precursori della Appellation

d'origine contrôlée (AOC)

introdotta molto prima del tedesco

"Reinheitsgebot" che

definiva gli ingredienti

consentiti nella produzione di birra in Germania.

Nel 1416, Carlo

VI fissò con un editto i

limiti di produzione del vino di

Borgogna. Nel XIV e XV secolo, la

dinastia Valois dei duchi di

Borgogna governò l'arte e il

gusto di gran parte dell'Europa. Filippo

II di Borgogna, noto come

“Filippo il Temerario”,

ricevette in dote le Fiandre dal

suo matrimonio con Margherita

III delle Fiandre. Continuò così

una politica matrimoniale già

delineata dal suo predecessore Filippo

I, una politica perseguita dai

suoi successori e che in pochi

decenni portò alla costituzione

dello Stato della Borgogna.

Nel 1422,

secondo notizie degli archivi, la

vendemmia, nella Côte de

Nuits, avvenne in agosto. Anche se Giovanni

senza Paura, Filippo III di

Borgogna (detto "Filippo

il Buono") e Carlo il

Temerario trasferirono le

loro corti ad Anversa, Bruges,

Bruxelles, Gand, Liegi e Malines,

non trascurarono mai i loro

vigneti da cui traevano enormi

profitti economici e politici

perché tutti i loro contemporanei

ritenevano che in Borgogna ci

fossero "i migliori vini

della cristianità". Nicolas

Rolin, cancelliere di Filippo il

Buono, e sua moglie, Guigone de

Salins, decisero di creare un

ospizio per i poveri ma esitarono

sul luogo dove crearlo, se ad Autun o

a Beaune. Quest'ultima città fu

scelta perché luogo di grande

traffico e per l'assenza di una

grande fondazione religiosa. Così

nacque sulla carta, il 4 agosto

1443, l'Hospices de Beaune. Gli

ospizi divennero rapidamente

proprietari di una grande tenuta

vinicola grazie a donazioni (la

prima nel 1457, da Jehan de

Clomoux, lascito di 4 ettari a

Pouilly-Fuissé) e le eredità dei

ricchi signori borgognoni, a

partire dal 1471, vigneti che

sono rimasti di loro proprietà

fino ad oggi.

Nel

XV secolo, il commercio del vino

del Ducato di Borgogna era

in piena espansione. Da Chenôve,

dove si trovavano i torchi dei

duchi, a Rully e Mercurey,

le viti, sempre più coltivate,

davano vini sempre più ricercati.

Pertanto, Fiandre e Inghilterra li

acquistavano a caro prezzo. Nel 1461,

in occasione della consacrazione

di Luigi XI di Francia,

Filippo il Buono gli fece dono di

24 carri di vini di Beaune e di

Germolles. Nel 1477, quando

morì Carlo il Temerario, i

vigneti di Borgogna furono annessi

dalla Francia, sotto il regime di

Luigi XI.

Nel 1652,

di fronte alla facoltà di

medicina, dei medici discussero

una tesi secondo cui "il vino

di Beaune è la bevanda più

salutare e anche più

piacevole"; questa frase segnò

l'inizio della battaglia dei vini

tra Burgundi e Champenois.

Nel 1693 Guy-Crescent

Fagon, medico personale del re di

Franicia, prescrisse a Luigi

XIV vini di Borgogna per la

sua dieta. Questo farmaco avrebbe

dovuto alleviare i suoi attacchi

di gotta. Inoltre, consigliò

al suo paziente reale di non bere champagne,

che secondo lui era stato uno dei

motivi della sua gotta. Questo

consiglio provocò un conflitto di pamphlét.

Il 5 maggio 1700, un giovane

medico, il signor Le Pescheur,

contrattaccò, di fronte ai

professori dell'Università di

Reims sviluppando la tesi dal

titolo Sulla preminenza del

gusto e della salubrità del vino

di Champagne sul vino di Borgogna.

La risposta giunse dai fratelli H.

e J. B. Salins, dottori in

medicina a Digione dell'Università

di Angers. Pubblicarono una tesi

in "Difesa del vino di

Borgogna contro il vino Champagne

confutando quanto avanzato

dall'autore della tesi difesa alle

Scuole di Medicina di Reims il 5

maggio 1700". Fu loro

risposto, nel 1739, da Jean

François della regione dello

Champagne, con una nuova tesi

sotto forma di opuscolo, che

accusava i vini di borgogna di

procurare gotta e renella (calcoli

renali).

Nel

frattempo, nel 1719, era

stata fondata a Volnay la

più antica società di mutuo

soccorso, nota come

“Saint-Vincent”, da Vincenzo

di Saragozza al quale era

stata dedicata, luogo dove "où

croit le meilleur vin de

Bourgogne" (veniva prodotto

il miglior vino di Borgogna). I

giorni di prosperità dei duchi di

Borgogna erano finiti. Il titolo

era portato solo da uno dei figli

del re, ignaro del suo ducato.

Inoltre, nel 1700,

l'intendente Ferrand scrisse una

"Memoria per l'istruzione del

Duca di Borgogna"

segnalandogli che in questa

provincia i migliori vini

provenivano dalle "vigne

[che] si avvicinano a Nuits e

Beaune". In questo stesso

periodo vennero aperte sulle

strade le prime botteghe per la

commercializzazione del vino.

All'inizio del XVIII secolo,

arrivarono a Beaume i commercianti

dall'altra parte del Reno. La

ricca borghesia e i parlamentari

investirono anche in Borgogna,

rilevando i vigneti delle abbazie

e dei monasteri ormai in declino..

Anche i principi reali fecero lo

stesso. Nel 1760, Luigi

Francesco di Borbone-Conti acquisì

un piccolo vigneto dell'abbazia di

Saint-Vivant a Vosne Romanée, che

si chiamava "La Romanée".

Durante

la Rivoluzione, nel 1789,

gli venne confiscato per diventare

un bene nazionale. Venduto alla

borghesia borgognona, venne

ribattezzato “Romanée-Conti

(AOC)". I vigneti confiscati

alla nobiltà e al clero e

acquisiti da ricchi commercianti

videro quindi migliorare la qualità

dei vini. La frammentazione di

questi vigneti, dovuta

principalmente alla geologia,

è stata una delle cause

principali. Un unico

"climat" produceva un

solo tipo di vino.

Durante

l'epoca napoleonica, questo

processo accelerò poiché la

legislazione regolò la

distribuzione dei vigneti. La

proprietà venne divisa tra i

diversi eredi di una tenuta,

facendo sì che gli appezzamenti

di ciascun proprietario

diventassero sempre più piccoli.

Il vino preferito da Napoleone era

il Chambertin; questa

predilezione risaliva

probabilmente all'epoca in cui, da

giovane ufficiale di artiglieria,

trascorse un periodo in Côte-d'Or,

ad Auxonne. Iniziarono quindi

a essere pubblicati libri e lavori

cartografici, a seguito di studi

precedenti. I più noti furono

quelli di C. Arnoux, Dissertation

sur la situation de la Bourgogne

et des vins qu'elle produit,

pubblicato a Londra nel 1720 e

una Description du gouvernement de

Bourgogne. Ciò portò a una buona

conoscenza delle annate e consentì

l'inizio della prioritizzazione

dei migliori terroir della

Borgogna all'inizio del XIX

secolo.

Nei

decenni 1830-1840, la falena attaccò

le foglie della vite. Seguì la

malattia fungina, la muffa.

Nonostante questi due problemi, la

viticoltura della Borgogna si

riprese, anche se ci volle uno

sviluppo economico ancora più

vigoroso con la creazione, nel 1851,

della linea ferroviaria tra Parigi e Digione.

Nello stesso anno gli

"hospices de Beaune"

organizzarono la loro prima vendita

all'asta]. Nel 1861, il

Comitato dell'Agricoltura di

Beaune fece realizzare un

"Piano statistico dei vigneti

che producono i grandi vini della

Borgogna". Questo primo

tentativo di classificazione dei

vini doveva essere presentato

all'Esposizione universale del 1862 e

il suo scopo era quello di

"dare alle transazioni sui

vini serie garanzie riguardo alla

provenienza della cosa

venduta". Il millesimato 1865

diede vini con contenuto

zuccherino naturale molto elevato

e vendemmia abbastanza precoce.

Fu

in questo contesto che sorsero due

nuove piaghe della vite. La prima

era la muffa, un'altra

malattia fungina, mentre la

seconda era la fillossera.

Questo insetto trivellatore

d'America danneggiò

gravemente i vigneti della

Borgogna. La sua presenza fu

scoperta e osservata a Mancey il

15 giugno 1875, quindi a Meursault,

1l 17 luglio 1878, in località

l'Ormeau, e il 23 luglio 1878

nell'orto botanico di Digione. Le

contaminazioni risalivano al 1876 per

Meursault e al 1877 per

Digione. Le viti americane erano

state introdotte di contrabbando

dal 1885 e ufficialmente

dal 12 luglio 1887. Tutte le

"vecchie vigne francesi"

dovettero essere sradicate per

ripiantare quelle americane. Dopo

molte ricerche, si scoprì che

solo l'innesto avrebbe permesso

alla vite di crescere in presenza

di fillossera. Alcuni vigneti,

come Romanée Conti, furono

coltivati per lungo tempo

"franc de pied", cioè

senza portainnesto: il danno della

fillossera veniva poi controllato

mediante iniezioni di solfuro

di carbonio nel suolo. Per

quanto riguarda la muffa, causò

un considerevole disastro nel 1910.

Queste due devastazioni

vitivinicole ebbero importanti

conseguenze sociali, tanto più

che la scarsità causò anche la

frode: i vini locali vennero

tagliati con quelli di altre

regioni e alcuni commercianti si

spinsero anche a produrre vini

artificiali..

I

viticoltori decisero di

organizzarsi per combattere le

frodi. Crearono la prima cantina

sociale in Borgogna, "la

Chablisienne" che venne

fondata nel 1923. Fu fondata

dall'abate Balitran, curato di Poinchy,

e da un nucleo di viticoltori

pionieri sotto forma di

cooperativa vinicola.

Allo

stesso modo, alcuni

proprietari-vendemmiatori della Côte-d'Or

si rifiutarono, già nel 1930,

di vendere il loro vino sfuso ai

commercianti. Otto di loro

crearono un consorzio per

imbottigliare i propri vini.

Presieduto dal marchese

d'Angerville, proprietario a

Volnay, questo gruppo aveva Henri

Gouges, di Nuits-Saint-Georges,

come segretario. Con l'aiuto di

Raymond Baudoin, fondatore de La

Revue du vin de France e

dell'Académie du vin de France venne

creato un deposito a

Nuits-Saint-Georges. Il primo anno

vendettero solo 400 bottiglie con

tappi timbrati, ma dopo tre anni

tornò la fiducia e la battaglia

per l'autenticità era vinta. La

Borgogna aveva viticoltori che

producevano e imbottigliavano

garantendo l'origine dei loro

vini.. Potevano vantarsi di nuovo,

ma le conseguenze della crisi del

1929 colpirono duramente

l'economia del vino; così fu

creata la Confraternita dei

Cavalieri di Tastevin, nel 1934,

da due viticoltori della Borgogna,

Georges Faiveley e Camille Rodier.

Lo scopo di questa confraternita

era promuovere i grandi vini della

Borgogna e si trasferì a Château

du Clos de Vougeot nel 1945.

Durante

questo periodo, Henri Gouges si

era associato, a livello nazionale

(INAO), alla lotta guidata dal

senatore Joseph Capus e dal barone

Pierre Le Roy de Boiseaumarié che

avrebbe portato alla creazione

della Appellation d'origine

contrôlée e divenne il

braccio destro del barone presso

l'Istituto nazionale di origine e

qualità. I loro sforzi

consentirono a diversi terroir della

Borgogna di essere riconosciuti

come (AOC) dall'INAO dal 1936.

Il primo DOC della Borgogna ad

essere riconosciuto è stato il Morey-saint-denis

(AOC).

Nel 1938,

venne fondata la Fête de la

Saint-Vincent tournante su

iniziativa della Confrérie

des chevaliers du tastevin,

manifestazione che si svolgeva

nell'ultimo fine settimana di

gennaio. Fu solo alla vigilia

della prima guerra mondiale che

i vigneti della Borgogna ripresero

il loro sviluppo. Durante la seconda

guerra mondiale, la mancanza di

manodopera e di prodotti di

trasformazione (tra cui in

particolare rame che è il

principio attivo della poltiglia

bordolese e della miscela di

Borgogna) portò ad un ulteriore

calo della produzione. Ciò non

impedì, che nel 1943,

fossero creati i primi cru.

Nella

seconda metà di XX secolo,

furono create diverse

confraternite del vino: Confrérie

des Piliers Chablisiens (1953), Confrérie

des Chevaliers du Cep Henry IV (1963), Confrérie

des Trois Ceps (1965), Confrérie

de la Saint-Vincent et disceples

de la Chanteflûte

(1971), Confrérie de

Saint-Vincent de Mâcon (1971), Confrérie

de Saint Vincent et des Grumeurs

de Santenay (1989), Confrérie

des Foudres Tonnerrois (1994) La

comparsa dei trattori, negli anni

1960-1970 pose fine all'utilizzo

dei cavalli.

Alla

fine degli anni 1970, la Borgogna

contava circa 34.000 ettari

coltivati ad AOC. Le tecniche

nella viticoltura e nell'enologia

si erano evolute negli ultimi 50

anni (vendemmia verde, tavolo di

cernita, recipienti in acciaio

inox, torchi elettrici e poi

pneumatici etc.).

Beaune

Beaune è

rinomata per essere la capitale

dei pregiati vini di

Borgogna, essendo la città al

centro della zona viticola della

Borgogna che si estende a nord e a

sud dell'abitato. Le attività

vinicole sono numerose nella città

e ancora al cuore della sua

vitalità economica.

Beaune

fu per lungo tempo, in età

medievale (XII-XIV secolo), la

residenza preferita dei duchi

di Borgogna, all'epoca tra i

principi più potenti d'Europa.

Per questo vanta un ricco

patrimonio monumentale, con un

centro storico ottimamente

preservato nel quale spicca l'Hôtel-Dieu,

un sontuoso ospedale per i poveri

fondato nel Quattrocento e rimasto

per lo più intatto. Costituisce

uno dei monumenti più visitati

della Borgogna, famoso per la sua

peculiare architettura gotica

tardo medievale e per il

capolavoro del maestro fiammingo Rogier

van der Weyden, il Polittico

del Giudizio universale, che

ospita sin da le sue origini al

suo interno. Ogni anno,

l'ospedale, ancora esistente

tutt'oggi (ma ormai trasferito in

un moderno edificio mentre quello

del Quattrocento è stato adibito

a museo), organizza la più

importante vendita ad'asta di vino

in Francia, le cosiddette ventes

de Beaune. Nella città sono

inoltre presenti molte case

negoziante di vino, i négociants,

spesso attive da diversi secoli, e

un museo del vino.

È

quasi per intero del sec. XVIII ed

è circondata da una passeggiata

della stessa epoca; ha conservato

ancora l'aspetto calmo e

provinciale di piccola città

dell'"antico regime".

La

collegiata di Notre-Dame,

restaurata nel secolo scorso

(arch. Selmersheim), è una delle

chiese che meglio rappresentano il

tipo dell'architettura romanica

borgognona del sec. XII. La

primitiva costruzione risale al

1120-1149 circa, i campanili sono

del sec. XIII, il portico è del

XIV (1322-1348). Nell'interno sono

da riotare un altare del sec. XII;

nella cappella di St. Léger, gli

affreschi eseguiti per il

cardinale Rolin (Santo

Stefano lapidato e

la Resurrezione

di Lazzaro) nello

stile realistico e pittoresco del

sec. XV; arazzi di stile

fiammingo, che rappresentano in 17

quadri la storia della Vergine, su

sfondo di paesaggio e con

architetture di stile Luigi XII,

regalati nel 1501 dal canonico

Hugues le Coq.

Romanici

sono i portali della cappella

dei Templari, nel sobborgo di

San Giacomo, e della chiesa di

S. Nicola, edificio del sec.

XIII a una sola navata.

Sono

interessanti il "Beffroi",

pesante costruzione del sec. XIV

con finale di stile fiammingo; l'antica

porta Bataille, resto di un

castello costruito sotto Luigi XI.

Nell'ospedale

(Hôtel-Dieu), edificato

dall'architetto Jean Rateau dal

1443 al 1451 per Nicolas Rolin

cancelliere di Filippo il Buono,

duca di Borgogna, le parti più

antiche sorgono intorno a un

cortile circondato da un portico

in legno, sormontato da un secondo

loggiato e da grandi abbaini; nel

cortile si vede un pulpito esterno

e un pozzo anch'essi del sec. XV.

La sala dei degenti, ispirata a

quella dell'ospedale di Tonnerre

(1293-1308), è coperta da un

soffitto curvo in legno con

tiranti dipinti e dorati; lunga 72

metri e larga 14, è bene aerata

da grandi e alte finestre; e uno

dei suoi capi, isolato da

cancelli, serve da cappella. La

farmacia racchiude numerosi

utensili del sec. XVIII; nella

biblioteca v'è una bibbia del

sec. XIII e 96 arazzi dei secoli

XV, XVI, XVII e XVIII tra cui

quattro di Aubusson con scene di

genere. Il museo possiede il

famoso polittico del Giudizio

universale, un tempo attribuito ai

Van Eyck, oggi riconosciuto

capolavoro di Rogier van der

Weyden con ritratti del duca

Filippo il Buono e dei suoi

famigliari. Beaune conserva

parecchie dimore signorili

importanti dei secoli XV, XVI,

XVII e XVIII.

Sono

da ricordare anche il convento

delle Orsoline cominciato nel

1695; la cappella dell'oratorio,

chiesa rotonda di stile composito,

elevata nel 1710 su disegni di

Louis de Dijon, la porta

Saint-Guillaume (1752-1770)

costruita dall'architetto Leuoir

detto il Romano per il conte di

Toulongeon, ambasciatore a Madrid,

sul viale sistemato sui bastioni

nel sec. XVIII (passeggiata delle

mura, Piazza dei Leoni).

Pag.

1

Pag.

3

Pag.

3

|