|

Nel

tentativo

di

sottrarsi

all'ingiuria

del

tempo

e

di

assicurarsi

quella

sorta

di

immortalità che gli era concessa dal credo religioso, il re

egizio,

in

ogni

epoca,

ha

considerato

un

privilegio

e

un

dovere

allestire

per

se

stesso

la

tomba

più

ricca

e

adeguata

al

proprio

rango.

A

differenza

di

quanto

era

avvenuto

nell'Antico

Regno,

quando

l'estrema

dimora

dei

faraoni

finì

per

assumere

la

forma

regolare

di

una

piramide,

comprensiva

di

un

luogo

di

culto

annesso

alla

sepoltura

vera

e

propria,

così

da

formare

un

corpo

unico,

nel

Nuovo

Regno

si

preferì

scindere

l'area

cultuale

da

quella

più

propriamente

funeraria.

Con l'inizio della XVIII Dinastia, infatti, i

sovrani

tebani

scelsero

quella

parte

della

catena

libica

che,

in

forma

di

piramide

naturale,

sovrasta

la

vasta

pianura

che

circonda

Tebe

per

tagliare

nella

roccia

i

loro

profondi

ipogei.

Nella

stretta

fascia

di

terra

che

corre

tra

il

limite

della

zona

coltivata

e

le

prime

pendici

della

montagna

tebana,

sulla

riva

occidentale

del

fiume,

sorse

invece

la "Tebe

dei

morti".

Per

quasi

1500

anni

qui,

ai

piedi

dei

colli,

perché

fossero

accessibili

alla

visita

e

all'omaggio

dei

devoti,

furono

edificati

grandi

templi

funerari

completamente

separati

dalle

tombe

corrispondenti,

che

erano

invece

scavate

nella

montagna,

al

riparo

da

violazioni

e

furti.

Conservatisi solo in parte, tali edifici sacri sono

disposti

in

una

sorta

di

allineamento

nell'area

di

Tebe

Ovest,

ma

mantengono

anche

una

connessione

ideale

con

le

rispettive

inumazioni,

trovandosi

talvolta

esattamente

in

asse

con

queste.

Esempio

particolarmente

ammirevole

di

tale

consuetudine

è

il

caso

della

regina

Hatshepsut

(1498-1483

a.C.

circa),

la

quale,

dopo

aver

fatto

costruire

le

rampe

e

i

porticati

del

proprio

tempio

funerario,

ben

visibili

anche

in

lontananza,

in

uno

scenario

naturale

fra

i

più

suggestivi,

ai

piedi

di

un'imponente

parete

rocciosa

dai

riflessi

rossastri,

si

fece

tagliare

la

tomba

sull'opposto

versante

della

montagna,

cioè

nella

Valle

dei

Re.

Il

suo

sepolcro

"da

faraone"

-

il

secondo,

dato

che

la

dama

possedeva

già

un

avello

ove

essere

inumata,

costruito

quando

non

aveva

ancora

assunto

le

prerogative

regali

-,

situato

in

una

valletto

non

troppo

distante

dal

tempio,

trovava

sbocco,

con

un

percorso

singolarmente

disagevole

e

sinuoso,

nella

stanza

del

sarcofago,

scavata

proprio

a

ridosso

della

stessa

parete

di

fondo

del

proprio

tempio

funerario.

A

nord,

vennero

costruiti

il

tempio

di

Qurna

al-Gedida

dedicato

ad

Amon-Re,

e

quello

consacrato

a

Hathor,

la

dea

della

dolcezza

e

della

gioia

venerata

sotto

forma

di

vacca,

commissionato

dalla

regina

Hatshepsut

per

sé

e

per

il

padre

Tutmosi

I.

Ancora

più

celebre

è

il

grandioso

tempio

funerario

di

Ramses

II

(Ramesseum),

una

costruzione

situata

al

limite

delle

aree

coltivate

che,

per

i

cortili

e

i

sacrari

fitti

di

statue,

le

decorazioni

e

i

colossi,

fu

celebrato

da

molti

antichi

scrittori.

Del

tempio

di

Amenofi

III rimangono

soltanto

i

colossi

di

Memnone,

due impressionanti monoliti di quarzite che ritraggono il

faraone

seduto

sul

trono,

accompagnato

dalle

figure

della

madre

e

della

moglie.

- Tempio

di

Hatshepsut

È

un

tempio

di

tipo

funerario

il

gigantesco

complesso

della

regina

Hatshepsut

(1479-1458

a.C.),

una

donna

ambiziosa,

moglie

di

Tuthmosi

II,

che

assunse

il

titolo

di

faraone.

Nel

trarre

ispirazione

dal

più

immediato

e

antico

precedente

tipologico,

appartenente

all'Xl

Dinastia

(2040-1972

a.C.

circa)

e

situato

proprio

a

fianco

del

tempio

di

Hatshepsut,

l'architetto

Senmut

seppe

realizzare

un

capolavoro

unico,

dal

fascino

irripetibile,

che

sfrutta

appieno

le

risorse

dell'ambiente

naturale,

nel

quale

appare

inserito

quasi

si

trattasse

di

un

fondale

di

scena:

una

parete

rocciosa

alta,

squadrata,

che

si

staglia

maestosa

a

racchiudere

le

diverse

terrazze

di

cui

si

compone

l'edificio,

purtroppo

giunto

a

noi

non

del

tutto

integro.

Forse

non

a

caso

Hatshepsut,

cui

vanno

attribuiti

molti

di

quegli

impulsi

culturali

e

religiosi

destinati

a

fruttificare

solo

in

seguito,

con

la

riforma

di

Akhenaton,

scelse

d'innalzare

proprio

qui

il

suo

tempio

funerario.

Poggiando

direttamente

sulla

parete

di

fondo,

ma

senza

più

valersi

di

strutture

tagliate

nella

roccia,

con

una

successione

di

vaste

terrazze

-

in

parte

adibite

a

giardini

e

collegate

fra

loro

per

mezzo

di

larghe

rampe.

L'edificio,

provvisto

nella

terrazza

superiore

di

un

cortile

con

un

semplice

altare,

in

luogo

della

piramide

o

dell'obelisco

come

era

di

regola

nei

templi

solari

della

V

dinastia,

si

configura

quale

splendido

e

originale

prodotto

del

genio

di

Senmut.

A

quest'ultimo,

architetto

e

uomo

di

fiducia

della

regina

Hatshepsut,

va

dunque

il

merito

di

aver

saputo

inventare

soluzioni

nuove,

non

più

riprese

in

seguito

anche

per

ragioni

di

opportunità

politica.

I

suoi

successori

tornarono

a

costruire

i

propri

templi

funerari

nella

piana

di

Tebe

Ovest,

e

forse

soltanto

gli

edifici

sacri

realizzati

in

Nubia

da

Ramesse

II,

primo

fra

tutti

quello

di

Abu

Simbel,

seppero

recuperare

almeno

alcuni

dei

dettami

lasciati

in

eredità

da

questo

personaggio

geniale,

per

infondere

ai

grandiosi

templi

rupestri

affacciati

sul

Nilo

qualcosa

di

quel

sentimento

di

comunione

con

la

natura

che

a

Deir

el-Bahari

parve

toccare

il

suo

apogeo.

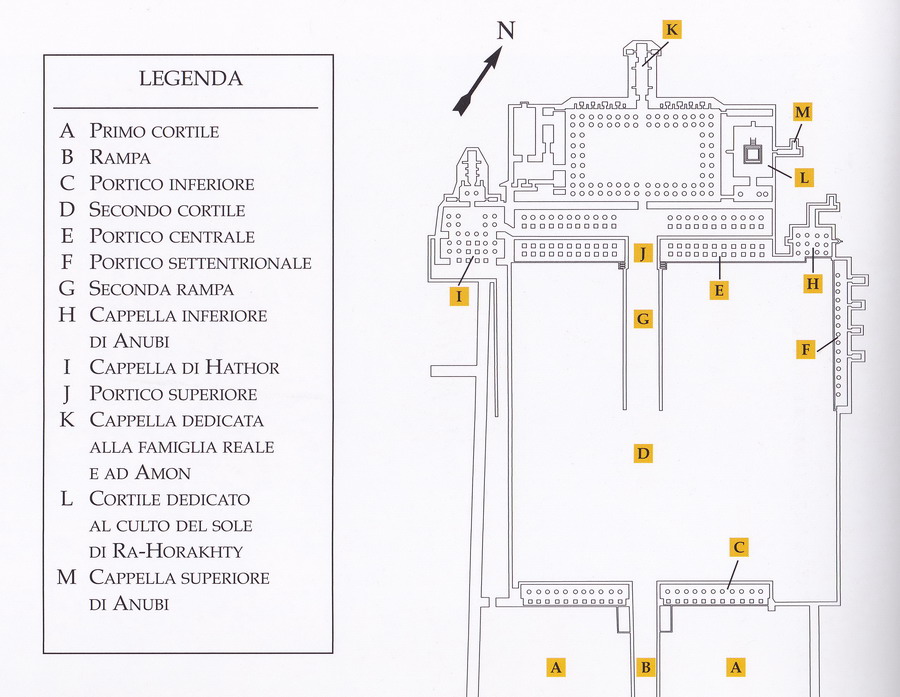

Al

tempio

di

Hatshepsut

si

accede

mediante

una

lunga

rampa

che

ha

origine

da

un

cortile

esterno e

conduce

alla

terrazza

inferiore.

Dai

portici

colonnati

si

giunge

sia

alle

cappelle

di

Anubi

e

Hathor -

rispettivamente

il

dio-cane

e

la

dea-vacca

-

potenti

divinità

dell'oltretomba

-

sia

a

quelle

minori,

dedicate

alla

regina

e

a

suo

padre

Tuthmosi

I,

tutte

scavate

nella

roccia.

Il

Sancta

sanctorum

era

la

cella

più

sacra

e

interna

del

tempio.

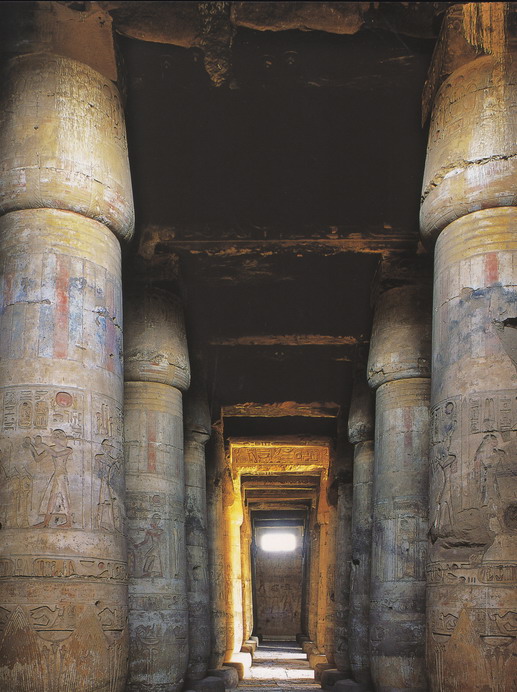

Sulle

pareti

dei

portici

colonnati

si

sono

conservati

alcuni

rilievi

che

raffigurano

diversi

momenti

significativi

del

regno

di

Hatshepsut,

esaltandone

anche

la

natura

divina.

Del

resto,

non

era

raro

trovare

decorazioni

come

queste:

le

pareti

dei

templi

erano

spesso

dipinte

e

incise,

secondo

una

tradizione

che

prosegue

dall'Antico

al

Nuovo

Regno,

con

cicli

che

raccontavano

le

imprese

del

faraone,

le

sue

battaglie,

le

sue

spedizioni

alla

ricerca

di

oro

o

gioielli.

- Tempio

di

Amnhotep

III

Del

monumentale

tempio

funerario

di

Amenhotep

III,

opera

dell'influente

architetto

Amenhotep

figlio

di

Hapu,

già

autore

di

molti

altri

edifici

sacri

in

Tebe

e

più

tardi

divinizzato

come

il

più

antico

Imhotep,

non

sussistono

che

i

due

colossi,

detti

di

Memnone.

I

Colossi

di

Memnone

sono

due

enormi

statue

di

pietra

del

faraone

Amenhotep

III.

Eretti

oltre

3400

anni

fa

nella

necropoli

di

Tebe,

lungo

le

rive

del

Nilo,

di

fronte

all'attuale

città

di

Luxor,

le

due

statue

facevano

parte

del

complesso

funerario

eretto

da

Amenhotep

III.

Le

statue

successivamente

alla

morte

del

faraone

divennero

già

famose

nell'antichità,

quando,

in

seguito

al

loro

progressivo

degrado,

da

una

di

esse

si

propagarono

dei

rumori,

che

all'epoca

furono

interpretati

come

il

saluto

dell'omonimo

eroe

a

sua

madre.

Le

statue

gemelle

rappresentano

Amenhotep

III

(XV

secolo

a.C.)

in

posizione

seduta,

con

le

mani

sulle

ginocchia

e

lo

sguardo

rivolto

a

est,

verso

il

fiume

e

il

sole

nascente.

Due

figure

più

basse

sono

scolpite

sulla

parte

anteriore

del

trono,

a

fianco

alle

sue

gambe:

la

moglie

Tiy

e

la

madre

Mutemuia.

I

pannelli

laterali

rappresentano

il

dio

del

Nilo

Hapy.

Sono due statue gigantesche

(alte

20

metri,

con

i

soli

piedi

di

2

metri

di

lunghezza

e

uno

spessore

di

1

metro),

tagliate

in

blocchi

monolitici

di

arenaria

e

rappresentano

il

faraone

seduto

sul

trono,

con

ambedue

le

mani

posate

sulle

ginocchia.

La

funzione

originale

dei

Colossi

era

di

stare

a

guardia

dell'entrata

del

Tempio

di

Milioni

di

Anni

di

Amenhotep:

un

gigantesco

centro

di

culto

costruito

quando

il

faraone

era

ancora

in

vita,

dove

venne

riconosciuto

come

reincarnazione

in

terra

del

dio,

sia

prima

che

dopo

la

sua

partenza

da

questo

mondo.

Ai

suoi

tempi,

questo

tempio

era

il

più

grande

ed

opulento

nell'intero

Egitto.

Con

una

superficie

di

35

ettari,

anche

i

rivali

successivi

come

il

Ramesseum

di

Ramesse

II

o

il

Medinet

Habu

di

Ramesse

III

non

reggevano

il

confronto,

non

raggiungendone

l'area;

anche

il

tempio

di

Karnak,

all'epoca

di

Amenhotep,

era

più

piccolo.

Il

colosso

a

sud,

anche

se

molto

rovinato,

sembra

tuttavia

avere

sofferto

meno

dell'altro:

a

quest'ultimo

si

ricollega

una

leggenda.

Sembra

che

nel

27

a.C.

un

terribile

terremoto

danneggiasse

gravemente

quasi

tutti

i

monumenti

di

Tebe

e

che

aprisse

un'enorme

fessura

dall'alto

fino

alla

metà

del

colosso,

che

rovinò

al

suolo.

Si

notò

che

ogni

mattina,

all'alba,

la

statua

emetteva

un

suono

vago

e

prolungato,

in

cui

alcuni

viaggiatori

credettero

di

udire

un

canto

triste

ma

armonioso.

Su

questo

strano

fatto

testimoniato

da

grandi

storici

come

Strabone,

Pausania,

Tacito,

Luciano

e

Filostrato,

i

poeti

greci

fecero

fiorire

una

bella

leggenda.

La

"pietra che canta", dissero, rappresenta

Memnone,

il

mitico

figlio

dell'Aurora

e

di

Titone.

Inviato

dal

padre

in

aiuto

di

Troia

assediata

dall'esercito

greco,

Memnone

uccise

in

combattimento

Antiloco,

figlio

di

Nestore,

ma

a

sua

volta

cadde

sotto

la

mano

vendicatrice

di

Achille.

L'Aurora,

pregò allora Zeus di far resuscitare, almeno una volta

al

giorno,

il

figlio:

così,

ogni

mattina,

mentre

lo

accarezzava

con

i

suoi

raggi,

egli

rispondeva

alla

madre

inconsolabile

emettendo

un

lungo

suono

lamentoso.

Il

fenomeno

è

dovuto

invece

a

cause

del

tutto

naturali.

I

suoni

emessi

sarebbero

dovuti

alle

vibrazioni

prodotte

nella

superficie

spezzata,

dal

brusco

passaggio

dal

freddo

della

notte

al

calore

dei

primi

raggi

del

sole.

Incise

sulle

gambe

del

colosso,

numerose

e

talvolta

curiose

incisioni

si

sono

aggiunte

nel

corso

dei

secoli.

Oggi

il

tempio

è

quasi

completamente

scomparso,

causa

i

ripetuti

saccheggi,

un

terremoto

e

l'erosione

delle

annuali

inondazioni

del

Nilo,

che

si

alzava

ogni

anno

invadevano

probabilmente

i

cortili

e

le

sale

esterne,

risparmiando

il

solo

sacrario.

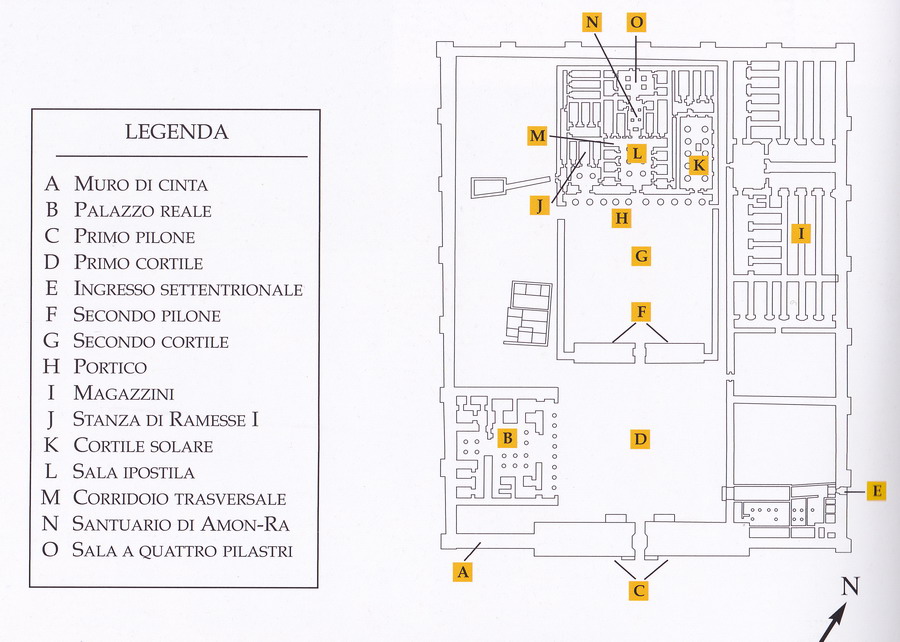

- Tempio

di

Sethi

I

Nei

pressi

del

villaggio

di

Qurna

sorge

il

tempio

di

Sethi

I,

uno

dei

maggiori

monumenti

dell'antichità,

di

cui

si

conserva

piuttosto

bene

solo

la

sezione

centrale,

a

partire

dalla

sala

ipostila,

che

rivela

decorazioni

interessanti

e

di

qualità.

Preceduti

da

due

piloni

in

mattone

crudo,

oggi

quasi

interamente

scomparsi,

gli

ambienti

superstiti

rimandano

a

una

tripartizione

che

vuole

le

sale

interne

dedicate

rispettivamente

ad

Amon

e

Sethi

I

(centro),

ad

Amon

e

Ramesse

I

(sud),

ad

Amon-Ra

(nord).

La

presenza

di

una

camera

dedicata

al

culto

del

padre

Ramesse

I,

sul

trono

per

soli

due

anni,

dimostra

la

pietà

filiale

di

Sethi

I

che,

come

già

avvenne

nel

caso

del

sepolcro

nella

Valle

dei

Re,

volle

portare

a

compimento

ciò

che

era

stato

previsto

per

il

suo

predecessore,

scomparso

troppo

presto

dalla

scena,

del

quale

egli

volle

però

garantire

memoria

e

culto

specifico. La

presenza

di

una

camera

dedicata

al

culto

del

padre

Ramesse

I,

sul

trono

per

soli

due

anni,

dimostra

la

pietà

filiale

di

Sethi

I

che,

come

già

avvenne

nel

caso

del

sepolcro

nella

Valle

dei

Re,

volle

portare

a

compimento

ciò

che

era

stato

previsto

per

il

suo

predecessore,

scomparso

troppo

presto

dalla

scena,

del

quale

egli

volle

però

garantire

memoria

e

culto

specifico.

Il

Tempio

di

Seti

I

contiene

7

sacrari

dedicati

a

7

diverse

divinità:

Isis,

Horus,

Amon

Ra,

Osiris,

Ra

Hor

Akhty

,

Ptah

e

Seti

I

rappresentato

come

un

re

deificato.

All’interno

vi

si

possono

trovare

anche

i

migliori

rilievi

e

testi

risalenti

alla

XVIII

Dinastia.

Il

Tempio

fu

costruito

con

del

marmo

bianco

e,

una

volta,

vi

era

un

grande

pilastro

costruito

da

Ramses

II.

La

parte

anteriore

del

tempio

è

costituita

da

una

facciata

quadrata

di

colonne,

vi

sono

12

pilastri

rettangolari

con

decorazioni

di

Ramses

II

che

da

il

benvenuto

agli

dei

Isis,

Osiris

e

Horus.

Originariamente

il

tempio

aveva

7

portoni

ognuno

dei

quali

conduceva

a

7

sacrari

costruiti

da

Seti

I.

Ramses

II

apportò

ulteriori

modifiche,

attualmente

è

aperto

un

solo

portone.

La

sala

ipostila

a

sei

colonne

papiriformi

evidenzia

scene

d'offerta

ad

Amon

e

all'Enneade

da

parte

di

Sethi

I

e

del

figlio

e

successore

Ramesse

II,

il

quale

a

sua

volta

portò

a

termine

la

costruzione

degli

edifici

sacri,

che

comprendono

anche

un

cosiddetto

"palazzo

reale",

il

primo

del

genere

ritrovato

nell'area,

destinato

a

ospitare

il

"rivitalizzato"

re

defunto

in

occasione

di

importanti

feste.

Noto

per

le

sue

imprese

militari,

sotto

il

regno

di

Sethi

I

furono

realizzati

alcuni

grandiosi

monumenti,

quali

la

Grande

Sala

Ipostila

di

Karnak,

anch’essa

completata

da

Ramses

II,

e

il

suo

tempio

ad

Abido,

nel

Medio

Egitto.

La

tomba

di

Sethi

I

è

sicuramente

la

più

spettacolare

tra

quelle

della

Valle

dei

Re

e

possiede

alcune

fra

le

più

splendide

decorazioni

parietali.

Purtroppo,

i

piloni

e

i

cortili

del

tempio

funerario

sono

stati

in

gran

parte

distrutti,

rendendolo

meno

imponente

di

quanto

fosse

in

origine.

Si

è

conservato

solo

il

nucleo

centrale

dell'

edificio,

il

portico

sostenuto

da

otto

colonne

papiriformi

e

la

sala

ipostila,

che

è

più

piccola

però

rispetto

a

quella

di

Karnak.

I

bassorilievi

che

abbelliscono

le

pareti

del

tempio

sono

tra

i

più

raffinati

ed

eleganti

esempi

dell'arte

del

Nuovo

Regno.

- Tempio

di

Ramesse

II

Il

tempio

funerario

di

Ramesse

II,

è

collocato

a

Tebe,

nell'Alto

Egitto,

nei

pressi

del

fiume

Nilo

a

poca

distanza

dalla

moderna

città

di

Luxor.

E'

uno

splendido

complesso

di

edifici

che

ricalca

nel

modello

l'analogo

tempio

di

Sethi

I,

padre

di

Ramesse

II.

Definito

nel

secolo

scorso

"Ramesseo"

dallo

stesso

Champollion,

che

ne

rimase

affascinato

e

ne

lasciò

una

puntuale

descrizione,

il

tempio

di

Ramesse

II

appare

ancor

oggi

nella

sua

grandiosità,

nonostante

il

degrado.

Circondato

da

una

cinta

esterna

e

da

una

serie

di

grandi

magazzini

costruiti

in

mattoni

crudi,

così

come

le

volte

dei

soffitti

(tra

i

pochi

esempi

di

struttura

curvilinea

in

Egitto,

dove

si

rifuggiva

da

questa

tipologia

sia

in

pianta

sia

in

elevato),

il

Ramesseo

rivela,

nella

struttura

principale,

due

piloni

e

due

cortili

che

conducono

a

più

sale

ipostile.

Ramesse

II

modificò,

usurpò

o

costruì

molte

tra

le

più

belle

strutture

del

Nuovo

Regno

tra

le

quali

proprio

il

Ramesseum,

un

tempio

dedicato

al

faraone,

dio

in

terra,

dove

la

memoria

sarebbe

stata

nota

per

generazioni

a

tutto

il

mondo

dopo

la

sua

morte

corporale.

I

lavori

per

la

costruzione

del

tempio

iniziarono

secondo

i

registri

all'inizio

del

suo

regno

e

si

conclusero

in

20

anni.

Il

disegno

del

tempio

di

Ramesse

aderisce

perfettamente

ai

canoni

standard

dell'architettura

dei

templi

del

Nuovo

Regno.

Orientato

da

nord-ovest

a

sud-est,

il

tempio

stesso

comprendeva

due

piloni

di

pietra

per

ingresso

che

conducevano

al

cortile

del

tempio.

Oltre

il

secondo

cortile,

al

centro

del

complesso,

si

trovava

una

sala

ipostila

sorretta

da

48

colonne

che

circondava

il

santuario

interno.

Nel

primo

cortile

inoltre

si

trovava

una

gigantesca

statua

del

re

di

cui

ancora

oggi

si

possono

ammirare

i

resti.

La

facciata

interna

del

primo

pilone,

fortemente

danneggiato,

evidenzia

scene

di

combattimento

contro

i

popoli

del

Vicini

Oriente

e

in

particolare

gli

Ittiti,

con

la

rappresentazione

della

celebre

battaglia

di

Qadesh.

L'epico

scontro,

avvenuto

sulle

rive

dell'Oronte,

in

area

siro-palestinese,

fu

riprodotto

anche

in

altri

edifici

a

Karnak,

Abido

e

soprattutto

ad

Abu

Simbel,

dove

tra

l'altro

è

accompagnato

da

un

resoconto,

noto

oggi

come

Poema

di

Pentaur,

dal

nome

dello

scriba

che

lo

redasse.

Della

gigantesca

statua

di

Ramesse

II

(alta

19

metri

e

del

peso

di

1000

tonnellate)

oggi

rimangono

solo

dei

frammenti

ancora

visibili

sul

terreno.

Dalle

cave

in

cui

venne

sbozzata,

la

statua

venne

trasportata

poi

per

170

miglia.

I

resti

oggi

rappresentano

i

più

grandi

resti

in

situ

di

statua

colossale

al

mondo

assieme

ai

colossi

di

Ramesse

a

Tanis.

I

resti

che

si

trovano

nel

secondo

cortile

includono

parte

della

facciata

interna

dei

piloni

e

una

porzione

del

portico

di

Osiride

sulla

destra.

Altre

scene

di

guerra

con

gli

ittiti

a

Kadesh

si

ripetono

sui

muri.

Nella

parte

alta

si

trovano

invece

feste

in

onore

della

dea

Min,

dea

della

fertilità.

Sul

lato

opposto

al

cortile

di

Osiride

si

trovano

altre

colonne

che

forniscono

l'idea

originaria

di

splendore

del

sito

perché

meglio

conservate.

Qui

si

trovano

anche

parti

di

due

statue

del

re,

una

in

granito

rosa

e

l'altra

in

granito

nero,

affiancate

all'entrata

del

tempio.

Una

delle

teste

di

queste

statue

venne

rimossa

e

si

trova

oggi

al

British

Museum.

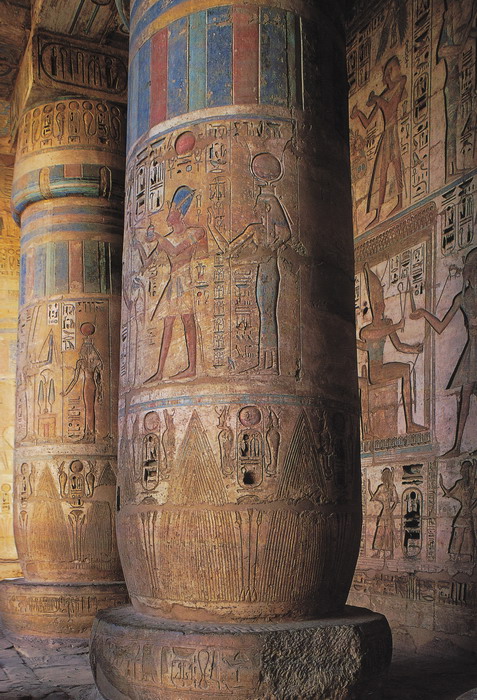

31

delle

48

colonne

della

sala

ipostila

(misure

41m

x

31m)

si

trovano

ancora

in

piedi.

Esse

sono

decorate

con

scene

che

raffigurano

il

re

con

diversi

dei.

Parte

del

soffitto

è

decorata

con

stelle

dorate

su

sfondo

blu

ed

è

ancora

conservato

in

pittura.

I

figli

e

le

figlie

di

Ramesse

appaiono

in

processione

sulle

mura

di

sinistra.

Il

santuario

è

composto

da

tre

camere

consecutive

con

otto

colonne

ed

una

cella

tetrastila.

Parte

della

prima

stanza,

col

soffitto

decorato

con

scene

astrali,

è

ancora

oggi

conservata.

Adiacente

alla

sala

ipostila

si

trova

un

tempio

più

piccolo

dedicato

alla

madre

di

Ramesse,

Tuya

ed

alla

sua

amata

prima

moglie

Nefertari.

Il

complesso

è

circondato

da

numerose

sale

di

rappresentanza,

granai,

laboratori,

e

costruzioni

accessorie,

alcune

costruite

in

epoca

romana.

Nell'area

della

sala

ipostila

si

trovava

precedentemente

un

tempio

fatto

costruire

da

Sethi

I,

ma

oggi

ne

sono

emerse

le

sole

fondamenta.

Esso

consisteva

di

una

corte

a

peristilio

e

da

due

cappelle.

Papiri

tra

l'XI

e

l'VIII

secolo

a.C.

indicano

il

tempio

come

il

sito

di

un'importante

scuola

di

scribi.

- Tempio

di

Ramesse

III

Per

lungo

tempo

Medinet

Habu

non

fu

altro

che

una

ricchissima

cava

dove

si

potevano

recuperare

grandi

pietre

squadrate.

In

epoca

cristiana

sorse

in

questa

zona

un

villaggio

che

i

copti

chiamarono

Djeme,

e

che

occupava

gran

parte

della

zona

dove

sorgeva

il

tempio:

fu

proprio

questa

sua

nuova

utilizzazione

che,

in

questo

caso,

permise

di

salvare

numerose

vestigia

che

altrimenti

sarebbero

forse

andate

perdute.

Gli

scavi

hanno

messo

in

luce

le

tracce

di

tutta

una

città

che

si

stendeva

intorno

al

palazzo

dei

faraoni,

ma

solo

una

casa

è

stata

ritrovata:

quella

di

un

ispettore

della

necropoli.

Il

grande

complesso

archeologico

di

Medinet

Habu

racchiude

numerosi

edifici

di

età

diversa

e

conserva

una

spessa

cinta

muraria

in

mattoni

crudi,

risalente

per

lo

più

a

Ramesse

III.

Questo

sovrano,

che

per

innalzare

il

proprio

tempio

funerario

scelse

un

sito

particolarmente

sacro

ad

Amon,

come

dimostrano

le

più

antiche

testimonianze

ritrovate

in

situ,

volle

creare

a

propria

imperitura

memoria

un

insieme

di

edifici

religiosi

celebrativi

tale

da

rivaleggiare

per

imponenza

nell'area

tebana

solo

con

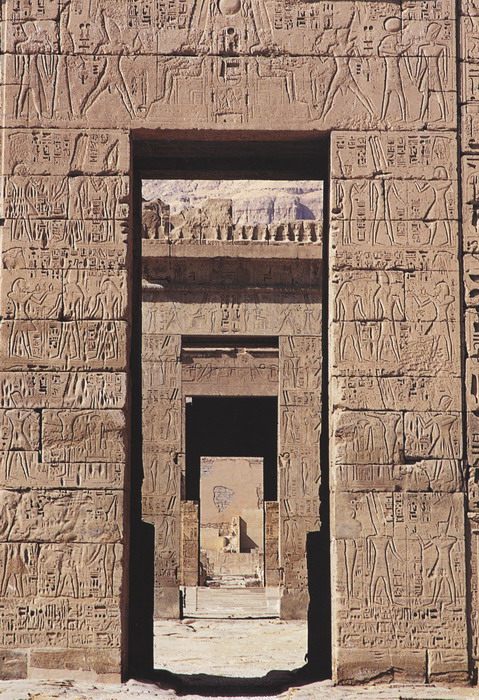

Karnak.

Di

aspetto

imponente,

quasi

militaresco,

è

la

bella

Porta

del

Sud,

detta

padiglione

reale,

incassata fra

le

due

torri

alte

più

di

20

metri

e

sopra

cui

si

aprono

due

ordini

di

finestre

longitudinali.

All'interno

presenta

una

sorta

di

passaggio

che

va

restringendosi

verso

il

fondo.

Anche

i

bassorilievi

scolpiti

sulle

pareti

delle

torri

ribadiscono

il

carattere

"guerresco"

di

questa

costruzione:

massacri

simbolici

di

prigionieri,

il

faraone

che

presenta

al

dio

Amon

i

nemici

catturali

e

così

via. Di

aspetto

imponente,

quasi

militaresco,

è

la

bella

Porta

del

Sud,

detta

padiglione

reale,

incassata fra

le

due

torri

alte

più

di

20

metri

e

sopra

cui

si

aprono

due

ordini

di

finestre

longitudinali.

All'interno

presenta

una

sorta

di

passaggio

che

va

restringendosi

verso

il

fondo.

Anche

i

bassorilievi

scolpiti

sulle

pareti

delle

torri

ribadiscono

il

carattere

"guerresco"

di

questa

costruzione:

massacri

simbolici

di

prigionieri,

il

faraone

che

presenta

al

dio

Amon

i

nemici

catturali

e

così

via.

Il

grande

tempio

di

Ramesse

III,

che

ripete

il

modello

del

Ramesseo,

con

due

cortili

porticati,

tre

sale

ipostile

e

il

sacrario

della

barca

sacra,

attorniati

da

cappelle,

alcune

delle

quali

destinate

a

ospitare

il

tesoro

proveniente

dalle

offerte

al

dio

Amon,

è

ottimamente

conservato.

Il

primo

pilone

riporta

in

facciata

la

consueta

scena

del

sovrano

che

sacrifica

i

prigionieri

davanti

ad

Amon

e

una

lunga

lista

di

Paesi

sconfitti,

tra

i

quali

figurano

i

famosi

"popoli

del

mare"

che

tentarono

di

sbarcare

nel

Delta

del

Nilo,

ma

vennero

respinti,

come

attestano

le

iscrizioni

e

i

rilievi

sulle

pareti

esterne

del

tempio.

Sulla

parete

interna

del

primo

pilone

Ramesse

III

è

ritratto

in

presenza

degli

dèi

protettori,

alla

testa

dell'esercito

mentre

massacra

i

nemici

e

celebra

la

vittoria

ostentando

le

membra

mozzate

e

accatastate

degli

avversari.

Sul

muro

di

fondo,

a

sinistra

del

primo

cortile,

si

apre

la

"finestra

dell'apparizione",

da

cui

si

accedeva

al

palazzo

reale

e

che

consentiva

al

faraone

di

assistere

alle

cerimonie.

Il

secondo

pilone,

preceduto

da

un'elegante

rampa

e

parimente

decorato

con

un'ampia

descrizione

delle

imprese

militari

del

sovrano,

immette

in

un

altro

cortile

porticato,

adorno

di

scene

religiose

e

di

raffigurazioni

dei

cortei

della

barca

divina.

Nella

grande

sala

ipostila

rimangono

solo

i

tronconi

dei

fusti

di

24

colonne

che

originariamente

reggevano

il

soffitto.

Sulle

pareti

esterne

del

lato

sud-occidentale

della

sala

sono

visibili

scene

di

caccia

e

un

importante

calendario

religioso,

mentre

sul

fianco

nord-orientale

si

possono

ammirare

le

celebri

immagini

di

battaglie

navali

e

combattimenti

contro

i

Libici.

Il

comprensorio

di

Medinet

Habu

include

anche

un

tempio

risalente

all'inizio

della

XVIII

Dinastia,

come

attestano

i

cartigli

di

Amenhotep

I

e

Thutmosi

I;

completato

successivamente,

l'edificio

fu

dotato

di

un

ingresso

monumentale

sotto

gli

ultimi

Tolomei,

mentre

Antonino

Pio

fece

costruire

un

cortile

e

un

avancorpo.

La

decorazione

interna

ed

esterna

del

sacrario

riporta

i

nomi

di

molti

dei

più

celebri

faraoni

del

Nuovo

Regno,

da

Thutmosi

III

a

Horemheb,

da

Sethi

I

ad

Amenemes,

mentre

le

decorazioni

delle

porte

risalgono

all'epoca

tolemaica.

Pag.

1

Pag.

3

Pag.

3

|