|

La

Valle

dei

Re

La

valle

di

Biban

el-Muluk,

la

Porta

dei

Re:

in

questa

celebre

gola,

dominata

da

una

montagna

a

punta

chiamata

"cima

tebana",

si

trova

la

necropoli

dei

grandi

sovrani

egiziani

dalla

XVIII

alla

XX

dinastia.

Nelle

viscere

della

montagna,

tra

valli

deserte

e

silenziose,

per

un

periodo

di

quasi

500

anni,

ovvero

dal

1552

a.C.

al

1069

a.C.,

un'operosa

comunità

di

lavoratori

e

di

artigiani

taglia

la

roccia

approntando

vaste

pareti

sulle

quali

troveranno

posto

bellissime

figure

di

uomini,

dèi

e

animali,

protagonisti

del

complesso

mondo

mitologico-religioso

che

s'immagina

permeare

tutto

l'Aldilà.

All'inizio

della

sua

storia

sta

l'improvvisa

e

imprevedibile

decisione

di

Thutmosi

I

di

separare

la

sua

tomba

dal

tempio

funebre:

non

solo,

ma

di

dare

sepoltura

al

suo

corpo

non

più

in

uno

sfarzoso

monumento

bensì

in

un

luogo

segreto

e

inaccessibile.

La

sua

risoluzione

interrompeva

bruscamente

una

tradizione

che

durava

da

ben

1700

anni.

Il

suo

architetto-capo,

che

si

chiamava

Ineni,

scavò

una

tomba

a

pozzo

in

un

vallone

solitario,

tagliando

nella

roccia

una

ripida

scalinata

e

collocandovi

giù

il

sepolcro,

secondo

uno

schema

che

sarebbe

stato

seguito

da

tutti

i

faraoni

successivi.

Fu

lo

stesso

Ineni

che

volle

documentare

la

segretezza

della

sua

impresa,

facendo

incidere

sulla

parete

della

cappella

funeraria

la

frase

"io

solo

ho

sorvegliato

la

costruzione

della

tomba

rupestre

di

sua

maestà.

Nessuno

ha

visto,

nessuno

ha

udito

nulla".

Questa

ultima

frase,

effettivamente

poco

credibile,

va

intesa

nel

senso

che

i

pochi

operai

erano

in

grado

di

mantenere

il

segreto.

Ma

il

riposo

di

Thutmosi

I,

come

quello

degli

altri

sovrani,

era

destinato

a

durare

poco,

perche

già

in

epoca

faraonica,

nonostante

la

sorveglianza

di

squadre

di

guardiani

notte

e

giorno,

ebbero

inizio

dei

sistematici

saccheggi

per

asportare

il

prezioso

corredo

funebre:

una

delle

prede

più

ambite

era

il

cosiddetto

"scarabeo

del

cuore",

l'amuleto

che,

posto

sul

cuore

della

mummia,

permetteva

al

defunto

di

salvarsi

il

giorno

del

giudizio,

allorché

le

sue

azioni

sarebbero

state

messe

sul

piatto

della

bilancia.

Per

un

curioso

destino,

questi

potenti

sovrani

non

ebbero

pace

neppure

da

morti.

Era

successo,

infatti,

che

all'epoca

del

debole

regno

dei

Ramessidi,

i

sacerdoti

di

Amon,

un

tempo

così

potenti,

avessero

perso

ogni

autorità.

Nella

loro

devozione,

per

assicurare

ai

loro

defunti

sovrani

una

vita

tranquilla

nell'aldilà

e

per

evitare

la

loro

profanazione,

iniziarono

a

trasportare

le

mummie

reali

da

una

sepoltura

all'altra

e

questi

trasferimenti

erano

così

frequenti

che

Ramesse

III

fu

sepolto

addirittura

per

tre

volte.

Finalmente,

decisero

di

preparare

in

gran

segreto

un

nascondiglio

pressoché

inaccessibile:

avevano

fatto

scavare

sulla

montagna

di

Deir

el-Bahari

un

pozzo

profondo

circa

dodici

metri,

da

cui

partiva

un

lunghissimo

corridoio

che

sfociava

in

un

vasto

ambiente.

Di

notte

e

in

gran

segreto,

alla

luce

di

poche

fiaccole,

furtivi

essi

stessi

come

dei

saccheggiatori,

i

sacerdoti

avevano

tolto

i

faraoni

dai

loro

sarcofagi

nella

Valle

e

li

avevano

riuniti

nell'antro

della

montagna,

appendendo

al

collo

di

ciascuno

uno

scudo

con

il

nome

per

l'identificazione.

Erano

morti

da

pochi

anni

o

da

molti

secoli,

avevano

regnato

per

poco

tempo

o

per

lunghi

decenni,

alcuni

di

loro

erano

stati

i

più

potenti

sovrani

della

terra:

adesso

giacevano

tutti

insieme,

senza

ordine,

l'uno

accanto

all'altro.

Ahmosi,

il

fondatore

della

XVIII

dinastia

accanto

al

conquistatore

Thutmosi

III,

il

grande

Ramesse

II

accanto

al

padre

Sethi

I.

In

tutto,

erano

quaranta

i

corpi

dei

faraoni

che

sarebbero

rimasti

nascosti,

in

questo

anonimo

sepolcro

nel

cuore

della

montagna,

per

tremila

anni.

Fu

un

giovane

tombarolo

di

nome

Ahmed

Abd

el-Rasul,

del

villaggio

di

Qurna,

che

per

puro

caso,

un

giorno

del

1875,

scoprì

questo

nascondiglio:

per

sei

anni

lui

e

i

suoi

fratelli

riuscirono

a

mantenere

il

segreto,

arricchendosi

con

il

commercio

degli

oggetti

che

saccheggiavano

dalle

mummie

reali.

Poi

il

segreto

venne

meno

e,

il

5

luglio

1881,

dopo

un

lungo

interrogatorio,

il

giovane

arabo

condusse

l'allora

vice

direttore

del

Museo

del

Cairo,

Emil

Brugsch,

fratello

del

celebre

egittologo

Heinrich,

all'ingresso

del

pozzo.

È

difficile

immaginare

cosa

deve

avere

provato

lo

studioso,

quando

l'incerta

luce

della

fiaccola

illuminò

le

spoglie

mortali

di

quaranta

sovrani

del

mondo

antico.

Pochi

giorni

dopo,

le

mummie

vennero

imballate

e

trasportate

giù

a

valle,

dove

una

nave

le

avrebbe

portate

al

Cairo.

E

allora

accadde

un

fatto

strano

e

commovente:

alla

notizia

che

i

faraoni

ritrovati

lasciavano

la

loro

secolare

sepoltura,

i

contadini

della

valle

con

le

loro

mogli

si

ammassarono

sulle

rive

del

Nilo

e,

al

lento

passaggio

della

nave,

resero

omaggio

ai

loro

antichi

re,

gli

uomini

scaricando

in

aria

i

fucili

e

le

donne

alzando

alti

lamenti

e

cospargendosi

il

viso

e

il

petto

di

polvere.

Oggi

alla

Valle

si

accede

per

una

comoda

strada

carrozzabile

che

segue,

in

gran

parte,

l'antico

tracciato

che

doveva

percorrere

il

corteo

funebre.

Le

tombe

hanno

mantenuto

intatto

il

loro

antico

fascino:

gli

innumerevoli

graffiti

sulle

pareti

ci

dicono

che

fin

dall'epoca

greco-romana

esse

furono

meta

di

viaggiatori

e

pellegrini

che

lasciavano

così

il

ricordo

della

loro

visita.

Uno

di

questi,

l'inglese

Dean

Stanley

che

nel

1856

fece

un

bel

resoconto

dei

suoi

viaggi,

scrisse

che

"avere

visto

le

tombe

dei

re

è

avere

visto

l'intera

religione

dell'Egitto

svelata

come

appariva

ai

più

grandi

potenti

dell'Egitto

nei

momenti

più

salienti

della

loro

vita".

Le

tombe

presentano

tutte

più

o

meno

le

stesse

caratteristiche,

cioè

porta

tagliata

nella

parete

rocciosa,

un

corridoio

lungo

un

centinaio

di

metri

in

discesa

con

nicchie

e

ambienti

vari

i

cui

soffitti

sono

sorretti

da

pilastri,

con

la

sala

del

sarcofago

verso

il

fondo.

Le

tombe

della

XVIII

dinastia

sono

generalmente

scavate

nelle

pareti

della

valle

(salvo

rare

eccezioni

come

quella

di

Tutankhamon,

KV62)

sfruttando

spesso

(come

nel

caso

della

tomba

di

Thutmosi

III)

il

"letto"

di

antiche

cascate.

Spesso,

proprio

per

tale

caratteristica,

le

loro

entrate

sono

state

ricoperte

da

detriti

trascinati

in

basso

dalle

piogge.

Le

tombe

della

XIX

dinastia

vennero

invece

scavate

nel

vallone,

insinuandosi

nel

sottosuolo;

per

tale

motivo,

sono

quelle

che

maggiormente

hanno

sofferto

nel

corso

dei

millenni

di

infiltrazioni

d'acqua

piovana.

Le

tombe

della

XX

dinastia

infine

vennero

scavate

a

livello

del

suolo

e

sono

dunque

quelle

che

meno

hanno

sofferto

per

le

infiltrazioni

d'acqua.

|

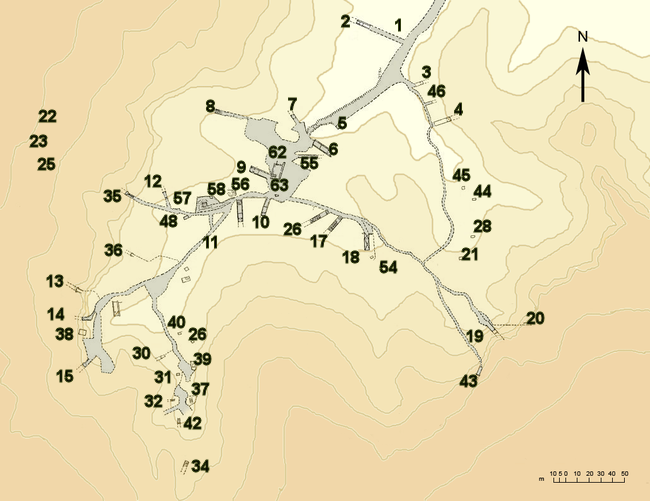

Le

63

sepolture

principali

(l'ultima

importante

scoperta

è

stata

quella

di

Tutankhamon

nel

1922

mentre

l'ultima

scoperta,

cronologicamente,

la

KV63,

è

stata

scoperta

solo

nel

marzo

2006)

sono

numerate

progressivamente

(sigla

“KV”=

King's

Valley,

seguita

da

un

numero),

ma

è

bene

tener

presente

che

la

numerazione

non

ha

nulla

a

che

vedere

con

la

progressione

sul

trono

dei

proprietari;

nel

1827

infatti

l'egittologo

inglese

John

Gardner

Wilkinson

numerò

le

tombe

già

scoperte

da

1

a

22

seguendo

l'ordine

geografico

da

nord

a

sud. Le

63

sepolture

principali

(l'ultima

importante

scoperta

è

stata

quella

di

Tutankhamon

nel

1922

mentre

l'ultima

scoperta,

cronologicamente,

la

KV63,

è

stata

scoperta

solo

nel

marzo

2006)

sono

numerate

progressivamente

(sigla

“KV”=

King's

Valley,

seguita

da

un

numero),

ma

è

bene

tener

presente

che

la

numerazione

non

ha

nulla

a

che

vedere

con

la

progressione

sul

trono

dei

proprietari;

nel

1827

infatti

l'egittologo

inglese

John

Gardner

Wilkinson

numerò

le

tombe

già

scoperte

da

1

a

22

seguendo

l'ordine

geografico

da

nord

a

sud.

Da

tale

data

però,

ovvero

dalla

KV23

in

poi,

il

numero

corrisponde

all'ordine

di

scoperta;

di

qui

il

numero

62

assegnato

alla

sepoltura

del

faraone

fanciullo.

In

alcuni

casi

è

possibile

leggere

la

sigla

"WVxx"

(West

Valley)

per

indicare

che

la

tomba

in

questione

si

trova

nella

Valle

Occidentale,

ma

è

bene

tener

presente

che

la

numerazione

fa

comunque

riferimento

alla

sigla

KV;

esempio,

la

WV23,

di

Ay,

è

la

KV23.

- ·

KV1

Ramses

VII (XX

dinastia);

- ·

KV2

Ramses

IV (XX Dinastia);

- ·

KV3

mai

usata

come

sepoltura

(forse

per

un

figlio

di

Ramses

III);

- ·

KV4

ultima

tomba

scavata

nella

valle

forse

per

Ramses

XI

(XX

Dinastia);

- ·

KV5

figli

di

Ramesse

II

(XIX

dinastia);

- ·

KV6

Ramses

IX (XX dinastia);

- ·

KV7

Ramses

II (XIX dinastia);

- ·

KV8

Merenptah

(XIX

dinastia);

- ·

KV9

Ramses

VI

(XX

dinastia);

- ·

KV10

Amenmose

(?),

poi

della

Regina

Takhat

(XX

dinastia);

- ·

KV11

Ramses

III (XX Dinastia);

- ·

KV12

(?)

- ·

KV13

Cancelliere

Bay

(XIX

dinastia),

poi

principesse

Mentuherkhepeshef

e

Amenherkhepeshef

(XX

dinastia);

- ·

KV14

Sethnakht

e

Tausert

(XIX

dinastia);

- ·

KV15

Seti

II

(XIX

dinastia);

- ·

KV16

Ramses

I

(XIX

dinastia);

- ·

KV17

Seti

I

(XIX

dinastia);

- ·

KV18

incompiuta

(Ramses

X ?);

- ·

KV19

originariamente

Ramses

VIII,

poi

Mentuherkhepershef,

figlio

di

Ramesse

IX;

- ·

KV20

originariamente

Thutmosi

I,

poi

Hatshepsut

(XVIII

dinastia);

- ·

KV21

(?)

conteneva

due

mummie

femminili;

- ·

KV22

iniziata

sotto

Thutmosi

IV

e

finita

sotto

Amenhotep

III

(ancora

in

fase

di

scavo);

- ·

KV23

Ay

(XVIII

dinastia);

- ·

KV24

vuota;

- ·

KV25

forse

Amenhotep

IV/Akhenaton

(XVIII

Dinastia);

- ·

KV26

inutilizzata;

- ·

KV27

inutilizzata;

- ·

KV28

forse

Thutmosi

IV;

- ·

KV29

ancora

piena

di

detriti;

- ·

KV30

vuota;

- ·

KV31

ancora

piena

di

detriti;

- ·

KV32

Tia'a

moglie

di

Amenhotep

II

(?);

- ·

KV33

forse

Thutmosi

III,

poi

del

Visir

Rakhmira

(inutilizzata);

- ·

KV34

Thutmosi

III

(XVIII

dinastia);

- ·

KV35

Amenhotep

II

(XVIII

Dinastia);

|

- ·

KV36

Mahierpi

(fanciullo

dell'harem

reale

di

Thutmose

IV)

(?);

- ·

KV37

vuota;

- ·

KV38

Thutmosi

I

(XVIII

dinastia)

(?);

- ·

KV39

Amenhotep

I

(XVIII

dinastia)

(?);

- ·

KV40

ancora

piena

di

detriti;

- ·

KV41

Regina

Tetisheri

moglie

di

Sequenenra

Ta'o

(XVII

dinastia);

- ·

KV42

destinata

ad

Hatshepsut-Meryet-Ra

(moglie

di

Thutmosi

III),

poi

Sennefer

Sindaco

di

Tebe

(XVIII

dinastia);

- ·

KV43

Thutmosi

IV

(XVIII

dinastia);

- ·

KV44

titolare

sconosciuto,

all'interno

i

resti

di

sette

corpi

differenti;

- ·

KV45

Userhat

(?)

supervisore

dei

campi

di

Amon

(XVIII

dinastia);

- ·

KV46

Yuya

e

Thuya,

genitori

della

Regina

Tye,

moglie

di

Amenhotep

III

(XVIII

dinastia);

- ·

KV47

Siptah

(XIX

dinastia);

- ·

KV48

Amenemipet,

Visir

e

Governatore

durante

il

regno

di

Amenhotep

II

(XVIII

dinastia);

- ·

KV49

vuota;

- ·

KV50

ubicazione

non

nota:

conteneva

le

mummie

di

un

cane

e

di

una

scimmia;

- ·

KV51

conteneva

le

mummie

di

tre

scimmie,

un

babbuino,

un

ibis,

e

tre

oche;

- ·

KV52

ubicazione

non

nota:

conteneva

la

mummia

di

una

scimmia;

- ·

KV53

ubicazione

non

nota;

- ·

KV54

vuota,

conteneva

oggetti

abbandonati

dai

ladri

della

KV62

di

Tutankhamon;

- ·

KV55

Amenhotep

IV/Akhenaton

(?);

Smenkhkhara

(?);

Tye

(?);

Nefertiti

(?)

(XVIII

dinastia);

- ·

KV56

un

figlio

di

Seti

II

(?);

- ·

KV57

Haremhab

(XVIII

dinastia);

- ·

KV58

deposito

di

corredo

funebre

(?);

- ·

KV59

nessuna

informazione;

- ·

KV60

Sit-Ra,

nutrice

di

Hatshepsut

(XVIII

dinastia);

nascondiglio

della

mummia

di

Hatshepsut

- ·

KV61

vuota;

- ·

KV62

Tutankhamon

(XVIII

dinastia);

- ·

KV63

sconosciuti

(in

fase

di

svuotamento

marzo

2006).

|

|

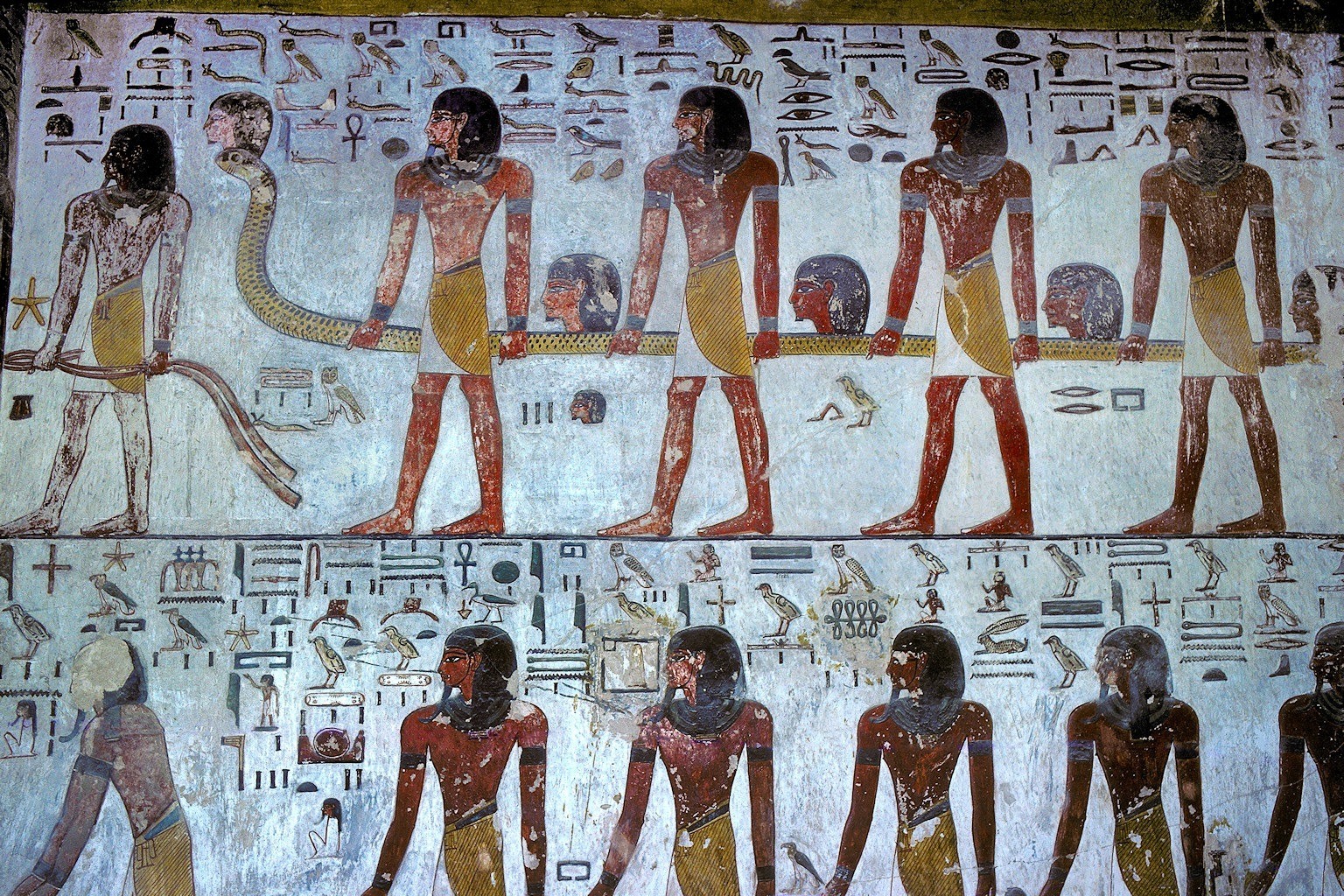

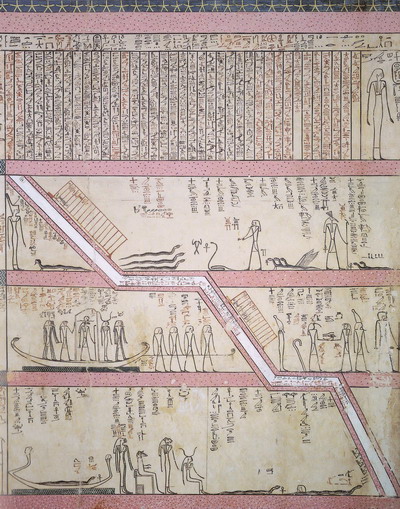

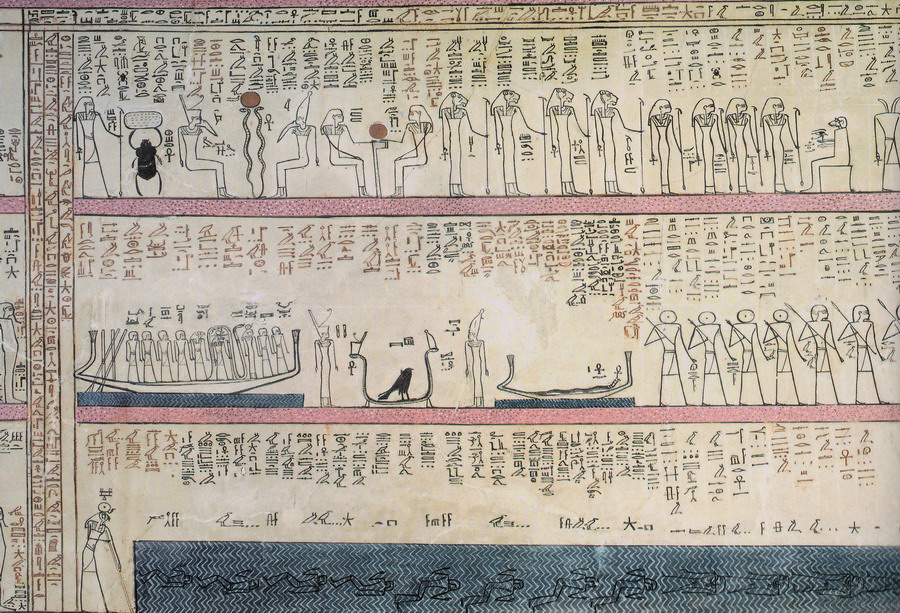

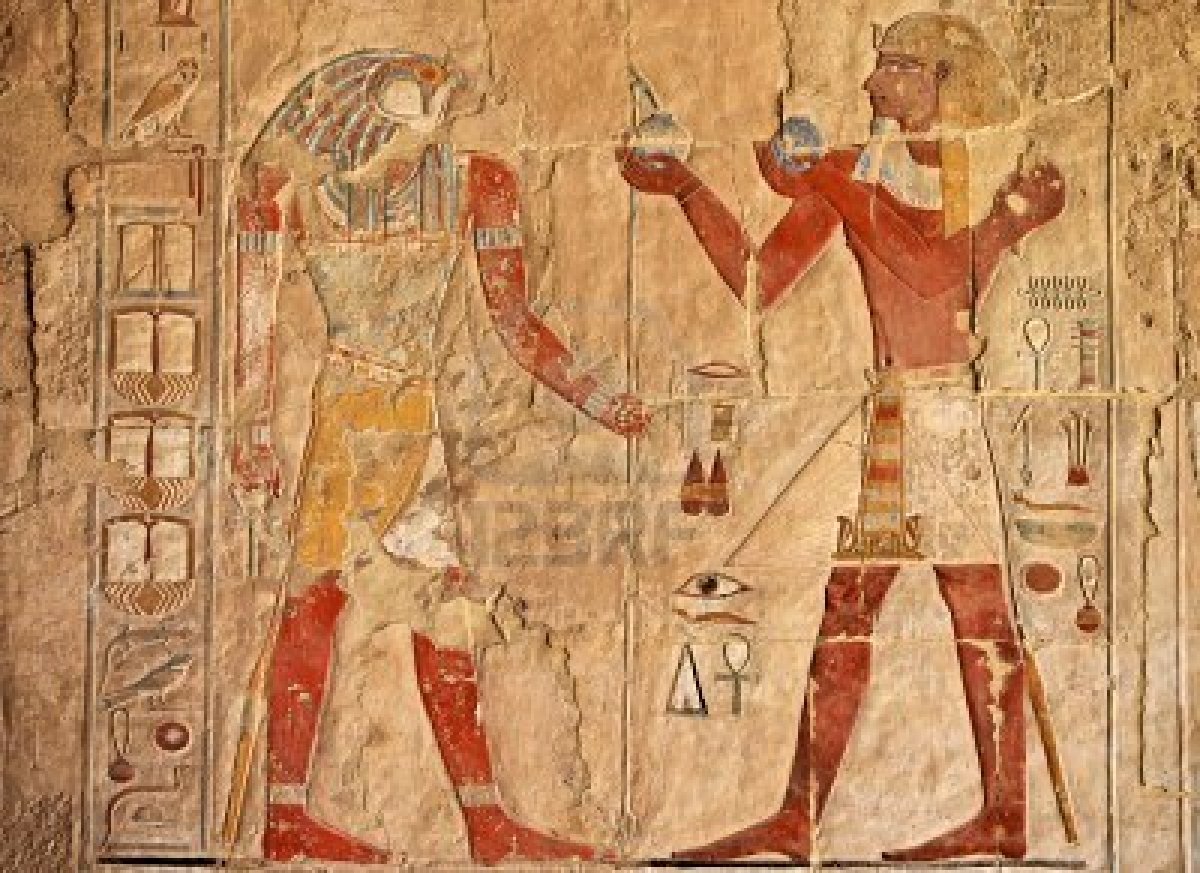

Con

Sethi

I

e

il

suo

splendido

sepolcro

si

può

dire

inizi

quel

programma

decorativo

che

prevede,

all'interno

di

uno

schema

di

massima

rispettato

fino

agli

ultimi

sovrani

ramessidi

(XX

Dinastia),

il

disporsi

di

testi

e

figurazioni

in

connessione

con

la

struttura

architettonica

della

tomba.

Nei

lunghi

corridoi

d'ingresso

incontreremo

dapprima

testi

e

immagini

delle

Litanie

di

Ra

o

Litanie

del

Sole.

E'

questa

una

sorta

d'introduzione

per

il

visitatore,

e

per

lo

stesso

sovrano

defunto,

al

complesso

mondo

ultraterreno,

popolato

di

molti

dei

e

demoni.

In

queste

prime

formule

e

raffigurazioni

si

enumerano

le

75

qualità

e

manifestazioni

del

dio

sole

(l'egizio

Ra),

che

il

re

deve

conoscere

prima

di

potersi

unire

a

lui.

Ancora

nel

corridoio,

e

più

oltre

nella

camera

del

sarcofago,

fa

la

sua

apparizione

il

celebre

Libro

di

ciò

che

è

nella

Duat,

conosciuto

anche

con

il

nome

di

Amduat.

Nel

testo

in

oggetto,

che

si

può

considerare

un

resoconto

del

viaggio

e

degli

incontri

che

il

dio

sole

compie

nel

mondo

sotterraneo

nel

corso

delle

dodici

ore

della

notte,

si

trova

anche

la

chiave

per

poter

comprendere

la

struttura

architettonica

della

sepoltura.

Uno

studioso

tedesco

recentemente

ha

formulato,

alla

luce

di

motivazioni

religiose

che

trovano

conforto

proprio

nel

Libro

dell'Amduat,

una

nuova,

interessante

ipotesi

a

proposito

del

pozzo

ricavato

lungo

il

percorso

della

tomba

reale.

Come

ogni

stanza

e

corridoio

del

sepolcro,

anche

il

pozzo

avrebbe,

secondo

l'autore

dello

studio,

una

precisa

funzione

religiosa:

non

sarebbe

quindi

stato

scavato

come

difesa

contro

i

profanatori

di

sepolture

o

per

evitare

possibili

infiltrazioni

d'acqua,

come

finora

si

è

pensato,

ma

farebbe

anch'esso

parte

dello

schema

religioso

sul

quale

è

basata

la

pianta

della

tomba.

Il

Libro

delle

Porte,

opera

del

tutto

analoga

all'Amduat

per

significato,

descrive

il

pericoloso

viaggio,

irto

di

ostacoli

(ovvero

le

"porte")

che

il

sovrano

deve

saper

affrontare

e

superare.

Con

questo

testo

appaiono

decorate

le

stanze

che

si

trovano

al

di

là

del

vano

in

cui

è

scavato

il

pozzo,

le

cui

pareti

mostrano

invece

scene

che

si

possono

genericamente

definire

di

adorazione

e

d'offerta

alle

divinità.

Nell'ulteriore

tratto

di

corridoio

che

mette

in

comunicazione

questi

primi

ambienti

della

tomba

con

la

cripta

vera

e

propria,

ossia

la

camera

del

sarcofago

in

cui

sono

presenti

altre

riproduzioni

del

Libro

delle

Porte,

si

profilano

illustrazioni

e

formule

riconducibili

al

rituale

dell'"apertura

della

bocca".

Con

questo

nome

ci

sono

noti,

nel

Nuovo

Regno,

riti

e

pratiche

magiche

in

virtù

dei

quali

i

sacerdoti

iniziati

alla

scienza

sacra

avevano

facoltà

di

ridare

vita

al

defunto,

assicurandogli

la

sopravvivenza

eterna.

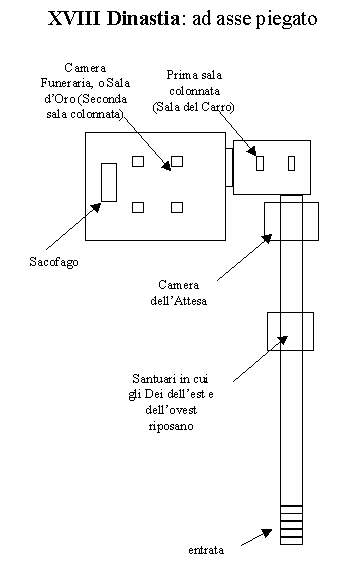

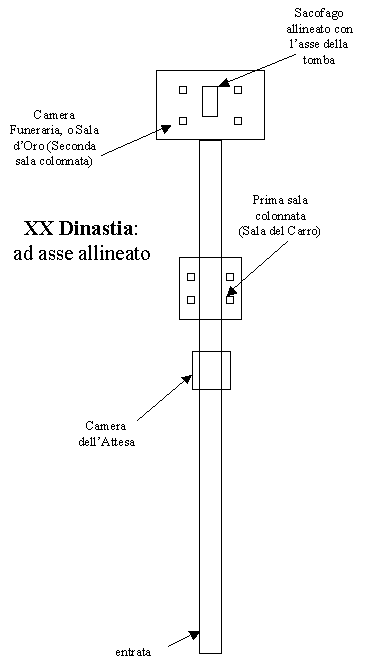

ARCHITETTURA

DELLE

TOMBE

-

È

possibile

rilevare

concrete

differenze

tra

le

tombe

delle

diverse

dinastie

anche

dal

punto

di

vista

strettamente

architettonico.

La

valle

ospita,

come

detto,

fondamentalmente

tombe

delle

dinastie

XVIII,

XIX

e

XX.

Come

fattore

comune

tuttavia

le

tombe

si

sviluppano

secondo

uno

schema

logico

che

prevede

la

sequenza

di

quattro

"passaggi",

indipendentemente

dalla

struttura

planimetrica:

ad

una

"entrata"

segue

un

"santuario

in

cui

riposano

gli

dei

dell'est

e

dell'ovest",

poco

oltre

la

"sala

dell'attesa",

quindi

una

prima

sala

colonnata

detta

anche

"sala

del

carro"

cui

segue

la

"camera

funeraria"

(o

seconda

sala

colonnata),

detta

anche

"sala

dell'oro",

che

ospita

il

sarcofago

(il

nome

di

sala

d'oro

deve

intendersi

nel

senso

che

di

tale

metallo

prezioso

era

la

carne

degli

dei,

cui

il

re

defunto

era

pienamente

assimilato).

Dal

punto

di

vista

planimetrico,

le

tombe

della

XVIII

dinastia

si

sviluppano

secondo

un

asse

"piegato"

o

"a

gomito",

riprendendo

di

fatto

la

struttura

dei

passaggi

esistenti

nelle

precedenti

sepolture

piramidali

del

Medio

Regno,

che

rappresenterebbe

il

percorso

contorto

e

pericoloso

che

il

sole

deve

percorrere,

secondo

i

testi

sacri,

nel

suo

viaggio

notturno

per

poter

risorgere

al

mattino,

così

come

il

faraone

defunto

risorgerà

nel

mondo

oltreterreno.

Non

è

escluso

tuttavia

che

le

prime

tombe

di

questa

dinastia

siano

state

strutturate

in

tal

modo

così

da

adattarsi

all'andamento

delle

rocce

in

cui

erano

scavate,

seguendo

linee

naturali

più

facili

da

lavorare.

L'entrata

è

generalmente

preceduta

da

una

scala,

cui

segue

un

corridoio

in

discesa

che

sfocia

nel

"Santuario

in

cui

gli

Dei

dell'est

e

dell'ovest

riposano".

Si

tratta

sostanzialmente

di

due

nicchie

scavate

nelle

pareti,

verosimilmente

con

una

funzione

pratica:

dato

il

peso

delle

suppellettili

e

specialmente

del

sarcofago,

in

fase

di

sepoltura

qui

si

procedeva

ad

una

prima

sosta

di

riposo.

Altri

locali

che

forse

rivestivano

la

medesima

utilità

pratica

(oltre

che

rituale)

erano

la

"Sala

dell'Attesa"

ove,

peraltro,

si

procedeva

ad

organizzare

la

volta

che

il

sarcofago

avrebbe

dovuto

compiere

per

poter

iniziare

la

discesa

verso

la

camera

funeraria,

e

la

prima

sala

colonnata.

La

tomba

si

sviluppa,

in

ogni

caso,

verso

il

basso,

mediante

il

ricorso

a

scale

intagliate

della

roccia.

Il

sarcofago

è

posto

con

andamento

ortogonale

rispetto

al

corridoio

di

accesso

alla

camera

funeraria.

È

interessante

rilevare

che,

almeno

per

le

prime

tombe

di

questa

dinastia,

la

camera

funeraria

ha

gli

spigoli

angolari

arrotondati,

costituendo

così

in

pianta

la

figura

del

cartiglio.

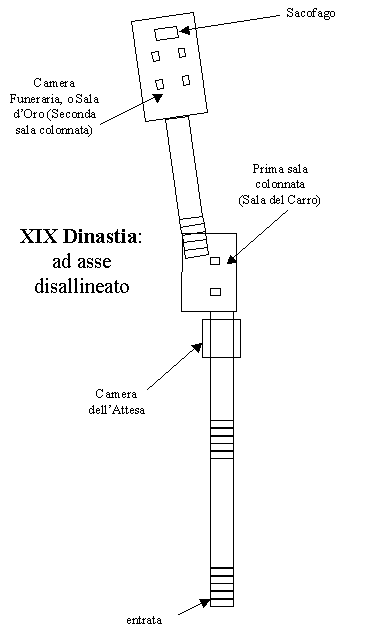

Nelle

tombe

della

XIX

dinastia

si

assiste

ad

una

rettifica

del

percorso

contorto

precedente,

ma

ancora

entrata

e

camera

funeraria

sono

disallineate

(vedi

schema)

ed

ancora

il

raggiungimento

della

camera

funeraria

avviene

mediante

scale.

Si

ritiene

che

la

variazione

architettonica

sia

derivata

dalla

struttura

delle

tombe

realizzate

ad

Akhetaton,

oggi

Tell

el-Amarna,

durante

il

breve

periodo

dell'Eresia

Amarniana

di

Akhenaton.

Le

tombe

peraltro

-

al

contrario

di

quanto

avveniva

con

quelle

della

precedente

XVIII

dinastia,

le

cui

entrate

erano

sigillate

con

pietrame

-

presentavano

porte

in

legno

per

garantire,

unitamente

al

servizio

di

sicurezza

che

presidiava

la

valle

da

intrusioni

estranee,

più

agevoli

ispezioni

da

parte

dei

funzionari

preposti.

Normalmente

nella

prima

sala

colonnata

si

apriva

una

camera

laterale

(non

riportata

nello

schema)

che

doveva

servire

verosimilmente

quale

falsa

camera

sepolcrale,

dunque

per

scoraggiare

eventuali

ladri.

Anche

in

queste

sepolture

il

sarcofago

è

posizionato

ortogonalmente

rispetto

al

corridoio

di

entrata.

Con

la

XX

Dinastia

si

giunge

alla

definitiva

semplificazione

della

struttura

architettonica:

la

tomba

si

apre

a

livello

del

suolo

anche

se

il

percorso

è

pur

sempre

in

discesa,

ma

vengono

eliminate

le

scale

ed

allargati

i

corridoi;

Camera

funeraria

ed

entrata

sono

sullo

stesso

asse

e

sul

medesimo

asse

viene

posizionato

anche

il

sarcofago.

A

riprova

della

valenza

pratica

delle

nicchie

esistenti

nel

"Santuario

in

cui

gli

Dei

dell'est

e

dell'ovest

riposano",

nelle

tombe

della

XX

Dinastia

queste

spariscono

per

lasciar

spazio,

inoltre,

ad

un

pozzo

il

cui

scopo

è

raccogliere

l'acqua

piovana

ed

evitare

l'allagamento

della

tomba.

È

evidente

l'intento

pratico

esistente

nella

realizzazione

di

queste

strutture,

così

come

il

risparmio

di

risorse

vuoi

per

la

realizzazione

materiale

del

sito,

vuoi

per

le

operazioni

di

sepoltura

in

senso

stretto.

Tra gli ipogei della Valle dei re, gli inglesi lord

Carnarvon

e

Howard

Carter

scoprirono

nel

1922

un

piccolo

sepolcro

che

presto

divenne

il

più

celebre

dell'Egitto,

quello

del

giovane

faraone

Tutankhamon,

morto

a

soli

19

anni,

il

cui

corredo

strabiliante

comprendeva

il

gruppo

di

oggetti

che

oggi

costituisce

uno

dei

più

preziosi

tesori

del

Museo

del

Cairo.

Tomba

di

Thutmosi

III

(kv

34) Tomba

di

Thutmosi

III

(kv

34)

Quando

Hatshepsut

muore,

Thutmosi

III

doveva

avere

più

o

meno

trentasette

anni

ed

era

vissuto

nell'ombra

per

i

venticinque

anni

in

cui

la

poco

amata

zia

e

matrigna

aveva

regnato

come

faraone

unico

e

assoluto.

Il

forzato

esilio

a

cui

era

stato

obbligato

per

così

lungo

tempo

lo

aveva

talmente

umiliato

che,

dopo

avere

allontanato

i

funzionari

più

importanti

del

regno

dai

loro

posti

chiave,

si

era

lasciato

andare

ad

una

sua

personale

e

tardiva

vendetta,

facendo

cancellare

da

quasi

tutti

i

monumenti

d'Egitto

il

nome,

i

cartigli

e

l'immagine

di

Hatshepsut.

Questa

meschinità

del

sovrano,

tuttavia,

non

ha

offuscato

l'importanza

e

la

grandezza

di

Thutmosi

III,

che

al

contrario

è

forse

il

più

grande

faraone

che

l'Egitto

abbia

avuto.

Fu

l'archeologo

americano

James

Henry

Breasted

a

dargli

il

nome

di

"Napoleone

dell'antichità".

Hatshepsut

gli

aveva

lasciato

in

eredità

un

regno

stabile

e

pacifico,

ma

il

suo

prolungato

non

intervento

aveva

fatto

sì

che

ai

confini

orientali

del

paese

nascessero

tutta

una

serie

di

piccoli

principati

e

regni

in

ascesa

vogliosi

di

coalizzarsi

contro

il

prospero

e

vicino

Egitto.

Fra

tutti,

il

regno

dei

Mitanni,

nel

nord

della

Mesopotamia,

era

quello

che

destava

più

inquietudine.

Le

diciassette

campagne

militari

che

Thutmosi

III

condusse

in

Siria

furono

caratterizzate

da

un

grande

senso

strategico

e

da

una

profonda

conoscenza

della

tattica

militare.

La

lista

delle

sue

conquiste,

che

fu

iscritta

sulle

pareti

del

Tempio

di

Amon

a

Karnak,

elenca

ben

350

città

che

furono

conquistate

dal

suo

esercito.

Verso

la

fine

del

suo

trentatreesimo

anno

di

regno

ebbe

luogo

l'ottava

campagna

che

doveva

portare

l'attacco

decisivo

nei

cuore

del

regno

dei

Mitanni.

Thutmosi

III

dapprima

concentrò

le

truppe

a

Gaza,

quindi

si

spostò

a

Byblos

dove

fece

costruire

numerose

navi

in

legno

di

cedro

che

furono

caricate

su

pesanti

carri

a

quattro

ruote

trainati

da

buoi.

Così,

dopo

avere

percorso

circa

250

chilometri

via

terra,

l'esercito

del

faraone

poté

attraversare

il

fiume

Eufrate.

Il

combattimento

decisivo

si

svolse

ad

ovest

di

Aleppo,

presso

la

città

di

Karkhemish.

Quando

Thutmosi

III

morì,

verso

la

metà

del

mese

di

marzo,

aveva

circa

settantanni

e

lasciava

un

paese

solido

e

ricco,

un'amministrazione

statale

efficiente

e

un

impero

vastissimo,

i

cui

confini

andavano

dal

fiume

Eufrate

alla

quarta

cateratta

del

Nilo

in

Sudan.

La

sepoltura

di

Thutmosi

III,

sovrano

fra

i

più

illustri

e

potenti

nella

storia

dell'antico

Egitto,

è

situata

al

fondo

della

Valle

dei

Re,

all'interno

di

una

gola

angusta,

a

una

trentina

di

metri

di

profondità.

La

tomba,

una

delle

prime

scavate

nel

sito,

presenta

una

via

d'accesso

"a

gomito",

come

usava

durante

la

XVIII

Dinastia:

un

ripido

corridoio

in

discesa

conduce,

attraverso

due

piccoli

ambienti

e

un

profondo

pozzo,

a

una

prima

sala

sorretta

da

pilastri

dipinti

con

immagini

di

divinità.

Una

scala

permette

infine

l'accesso

alla

camera

sepolcrale

vera

e

propria,

la

cui

conformazione

a

grande

cartiglio

ripete

il

modello

predisposto

per

il

primo

ipogeo

realizzato

nella

Valle

dei

Re,

quello

di

Thutmosi

I,

nel

cui

caso,

però,

costituiva

l'unico

ambiente

ed

era

privo

di

decorazioni.

La

tomba

di

Thutmosi

III

è

molto

particolare,

unica

nella

Valle

dei

Re.

Il

tipo

di

scrittura

è

il

geroglifico

corsivo,

i

colori

usati

sono

tenui

e

rosati,

la

tecnica

di

decorazione

è

la

pittura,

dimenticando

del

tutto

il

bassorilievo.

Così

che,

come

scrisse

Victor

Loret,

sembra

che

le

rotonde

pareti

della

stanza

abbiano

l'aspetto

di

un

papiro

di

enormi

dimensioni.

Mentre

tutta

la

decorazione

della

tomba

illustra

il

Libro

dell'Amduat,

c'è

solo

una

piccola

scena

tracciata

su

un

pilastro

della

camera

funeraria

che

è

un

riferimento

biografico

del

faraone:

in

essa

appare

Thutmosi

seguito

da

alcune

delle

sue

mogli

e

un

po'

più

avanti

ancora

il

sovrano

che

prende

il

latte

dalla

madre

Iside

il

cui

seno

pende

da

un

ramo

dell'albero

di

sicomoro

in

cui

la

dea

si

identifica.

Uno

scriba

del

Nuovo

Regno,

di

nome

Amenhotep,

vide

questa

rappresentazione

e

ne

fu

talmente

colpito

che

lasciò

il

suo

nome

inciso

sulla

parete

con

la

frase

"Mille

volte

bello

è

il

dipinto

qui

sotto".

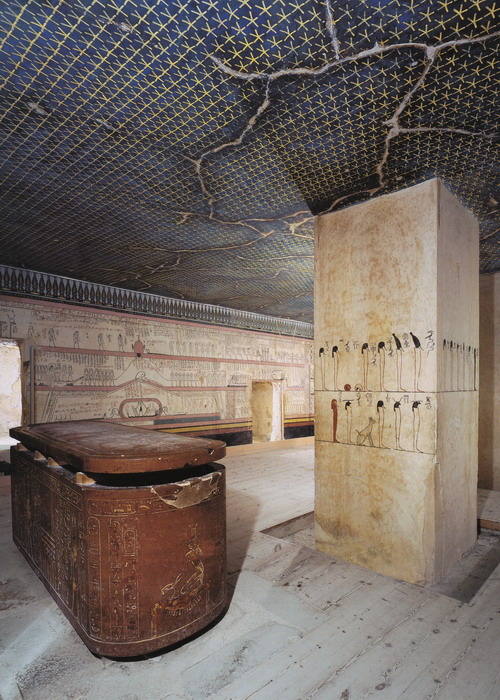

All'interno

della

camera

sepolcrale

si

trova

tuttora

il

sarcofago

del

re,

che

venne

trovato

vuoto

e

con

il

coperchio

spezzato

a

terra.

La

mummia

di

Thutmosi

III,

invece,

era

stata

rinvenuta

nel

nascondiglio

delle

mummie

reali

a

Deir

el-Bahari

quasi

vent'anni

prima

dell'apertura

della

tomba,

avvenuta

per

opera

di

Victor

Loret

nel

1898.

Tomba

di

Amenhotep

II

(kv

35)

Di

origine

menfita,

Amenhotep

II

era

figlio

di

Thutmosi

III,

il

"Napoleone

dell'antichità":

era

difficile

eguagliare

la

gloria

e

la

potenza

di

un

così

grande

padre.

Amenhotep

II

è

famoso

non

per

grandi

imprese

militari

ma

per

le

sue

doti

sportive.

La

"Qrande

Stele

della

Sfinge

di

Amenhotep

III"

ce

lo

ha

tramandato

infatti

come

un

sovrano

di

una

vigoria

trionfante,

imbattibile

nel

tiro

con

l'arco,

abile

domatore

di

cavalli,

velocissimo

nella

corsa,

potente

ai

remi,

capace

di

manovrare

un

remo

di

quasi

nove

metri

ad

una

velocità

molto

superiore

a

quella

di

un

normale

equipaggio.

Ebbe

anche

modo

di

dare

prova

di

buone

capacità

militari,

quando

fu

costretto

a

soffocare

le

rivolte

di

alcune

città

asiatiche.

Severo

fino

ai

limiti

della

crudeltà,

come

leggiamo

in

una

iscrizione

di

una

stele

a

Karnak,

Amenhotep

II

da

solo

avrebbe

fracassato

con

la

mazza

la

testa

a

sette

principi

durante

la

rivolta

del

Retenu:

i

corpi

di

sei

furono

poi

appesi

alle

mura

del

Tempio

di

Amon

a

Karnak

e

il

settimo

fu

portato

fino

a

Napata

per

spengere

ogni

velleità

di

ribellione

della

Nubia.

Da

un'altra

stele

proveniente

da

Menfi

sappiamo

che

il

faraone

tornò

da

una

spedizione

sulla

costa

fenicia

con

i

corpi

di

dieci

nemici

uccisi

appesi

al

suo

carro

e

con

venti

mani

mozzate

legate

alla

fronte

dei

cavalli.

Durante

il

suo

regno,

che

durò

venticingue

anni,

lo

sviluppo

artistico

conobbe

momenti

di

grande

splendore,

come

ci

testimoniano

le

tombe

dei

grandi

dignitari

di

corte,

il

visir

Rekhmira,

Viceré

e

governatore

di

Tebe,

e

Sennefer,

Amministratore

dei

granai

e

del

bestiame

di

Amon.

Amenhotep

II

morì

a

circa

50

anni:

nel

grande

sarcofago

di

quarzite

fu

trovata

la

sua

mummia,

intatta,

il

collo

circondato

da

una

ghirlanda

di

fiori

e

un

mazzo

di

mimose

sul

petto.

La

tomba

di

Amenhotep

II,

figlio

e

successore

di

Thutmosi

III,

venne

scoperta

da

Victor

Loret

nel

1898.

Per

struttura

e

decorazioni

ricorda

molto

da

vicino

la

sepoltura

del

padre,

con

analoga

successione

di

due

corridoi

e

di

un

pozzo

fino

a

una

prima

sala

a

pilastri,

da

cui

si

accede

a

una

più

vasta

camera

sepolcrale.

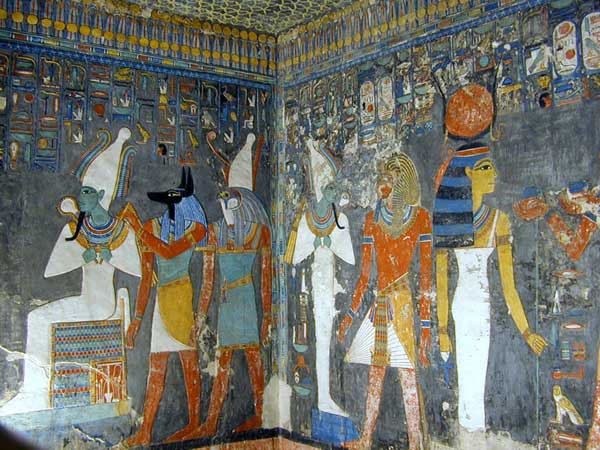

Le

pareti

sono

tinteggiate

a

imitazione

del

papiro

e

decorate

con

testi

e

illustrazioni

del

Libro

dell'Amduat,

mentre

sui

pilastri

compare

il

faraone

accompagnato

da

diverse

divinità.

Per

la

camera

sepolcrale

di

Amenhotep

II,

che

ha

un

soffitto

stellato

a

sfondo

blu,

viene

abbandonata

la

forma

ovale

a

cartiglio

che

ritroviamo

nelle

tombe

dei

primi

thutmosidi.

Al

fondo

di

quest'ultimo

ambiente

fu

rinvenuto

il

sarcofago

del

re,

in

arenaria

dipinta

di

rosso,

che

conteneva

ancora

intatta

la

mummia

di

Amenhotep

II,

adorna

di

una

collana

di

mimose.

Si

ignorano

le

ragioni

per

cui

i

profanatori

del

sepolcro

risparmiarono

le

spoglie

terrene

del

sovrano,

normalmente

arricchite

da

gioielli

e

amuleti

preziosi

avvolti

tra

le

bende.

Inoltre,

nella

tomba

di

Amenhotep

II,

e

più

precisamente

in

un

annesso

laterale,

vennero

rinvenuti

altri

nove

sarcofagi

reali

con

le

mummie

di

Thutmosi

IV,

Amenhotep

III,

Merenptah,

Sethi

II,

Siptah,

Sethnakht,

Ramesse

IV,

Ramesse

V

e

Ramesse

VI.

Fu

probabilmente

all'epoca

di

Pinedjem

I

(1070-1030

circa),

all'inizio

della

XXI

Dinastia,

che

si

provvide

al

loro

trasporto

in

questo

luogo,

come

sarebbe

avvenuto

poco

più

tardi

per

quasi

tutte

le

mummie

dei

faraoni

del

Nuovo

Regno,

allorché

si

decise

di

raccoglierle,

per

proteggerle

da

ulteriori

violazioni,

nel

nascondiglio

di

Deir

el-Bahari.

Oggi

quasi

tutte

le

salme

dei

sovrani

ritrovate

a

Tebe

Ovest

sono

conservate

nel

Museo

del

Cairo,

che

tuttavia

ne

espone

solo

una

piccola

parte

in

una

saletta

riservata

e

discreta.

- Tomba

di

Tutankhamon

(kv

62)

La

tomba

che

Howard

Carter,

nel

novembre

del

1922,

scoprì

poco

sotto

l'ingresso

di

quella

di

Ramesse

VI

rivelò

al

mondo

il

nome

di

un

sovrano,

Tutankhamon,

morto

giovanissimo

e

in

circostanze

oscure,

ma

soprattutto

fece

conoscere

un

corredo

funerario

senza

eguali

nella

storia

dell'egittologia.

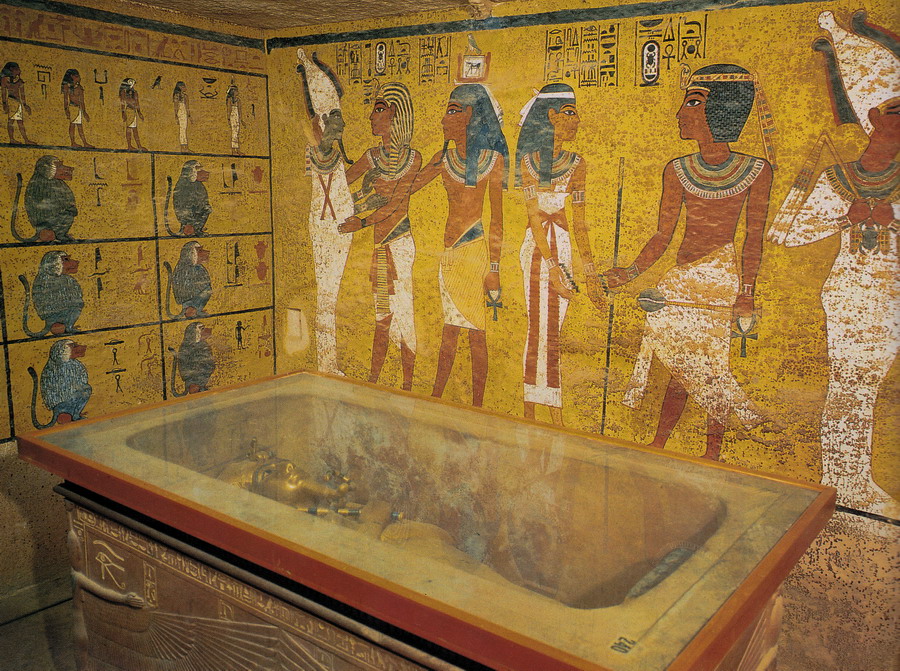

All'interno

di

una

sepoltura

modesta

per

proporzioni

e

per

qualità

artistica

-

con

la

sola

camera

sepolcrale

decorata

da

pitture

parietali,

che

riproducono

tra

l'altro

il

trasporto

del

catafalco

del

re

da

parte

di

grandi

dignitari

di

corte

-

si

ritrovò

una

quantità

di

oggetti

preziosi,

arredi,

statue

e

altri

reperti

che,

trasportati

al

Museo

del

Cairo,

occupano

oggi

una

vasta

sezione

del

primo

piano.

È

questa

l'unica

sepoltura

reale

ritrovata

intatta

nella

Valle

dei

Re,

giacché

alcuni

tentativi

di

furto

avvenuti

durante

la

XXI

Dinastia

e

accertati

in

età

moderna

dagli

studiosi

non

sortirono

quasi

nessun

danno,

tanto

che

la

tomba

fu

nuovamente

sigillata

e

mai

più

profanata. La

tomba

che

Howard

Carter,

nel

novembre

del

1922,

scoprì

poco

sotto

l'ingresso

di

quella

di

Ramesse

VI

rivelò

al

mondo

il

nome

di

un

sovrano,

Tutankhamon,

morto

giovanissimo

e

in

circostanze

oscure,

ma

soprattutto

fece

conoscere

un

corredo

funerario

senza

eguali

nella

storia

dell'egittologia.

All'interno

di

una

sepoltura

modesta

per

proporzioni

e

per

qualità

artistica

-

con

la

sola

camera

sepolcrale

decorata

da

pitture

parietali,

che

riproducono

tra

l'altro

il

trasporto

del

catafalco

del

re

da

parte

di

grandi

dignitari

di

corte

-

si

ritrovò

una

quantità

di

oggetti

preziosi,

arredi,

statue

e

altri

reperti

che,

trasportati

al

Museo

del

Cairo,

occupano

oggi

una

vasta

sezione

del

primo

piano.

È

questa

l'unica

sepoltura

reale

ritrovata

intatta

nella

Valle

dei

Re,

giacché

alcuni

tentativi

di

furto

avvenuti

durante

la

XXI

Dinastia

e

accertati

in

età

moderna

dagli

studiosi

non

sortirono

quasi

nessun

danno,

tanto

che

la

tomba

fu

nuovamente

sigillata

e

mai

più

profanata.

Sul

ritrovamento

-

e

sulle

successive

vicende

che

riguardano

il

finanziatore

degli

scavi,

l'inglese

Lord

Carnarvon,

e

alcuni

altri

membri

della

missione

archeologica

-

fiorirono

leggende

circa

una

"maledizione"

legata

a

questo

faraone

e

al

suo

sepolcro

violato.

In

realtà,

i

misteri

sono

altri

e

ben

più

interessanti

da

risolvere!

Primi

fra

tutti

sono

i

quesiti

circa

l'origine

e

il

ruolo

esatto

di

Tutankhamon,

forse

figlio

dello

stesso

riformatore

religioso

Akhenaton

(ricordiamo

che

il

proprietario

della

tomba

al

momento

della

nascita

aveva

assunto

il

nome

di

Tutankhaton,

"immagine

vivente

di

Aton",

cioè

del

dio

unico,

il

disco

solare

Aton,

impostogli

dal

"faraone

eretico").

La

sepoltura

di

Tutankhamon

è

fonte

inesauribile

di

studi

e

di

pubblicazioni,

anche

perché

i

reperti

recuperati

da

quelle

anguste

camerette

sono

diverse

migliaia

e

occorsero

parecchi

anni

solo

per

svuotare

il

sepolcro

di

tutti

i

suoi

tesori.

La

tomba

di

Tutankhamon

ha

uno

schema

architettonico

molto

semplice:

un

corridoio

di

nove

metri

che

conduce

all'Anticamera

su

cui

si

affacciano

a

destra

la

Camera

Funeraria

e

la

Camera

del

Tesoro.

Dall'Anticamera

si

accede

all'Annesso,

destinato

ad

accogliere

le

offerte

e

l'arredo

funebre:

quest'ultimo

è

considerato

uno

dei

più

grandi

tesori

dell'antichità

che

ci

sia

pervenuto

intatto

e

oggi

è

conservato

al

Museo

Egizio

del

Cairo.

La

camera

sepolcrale

conteneva

il

sarcofago,

un

unico,

enorme

blocco

di

quarzite

racchiuso

in

quattro

cappelle

di

legno

dorate

che

entravano

l'una

dentro

l'altra,

come

delle

scatole

cinesi.

Al

suo

interno

si

trovava

un

primo

sarcofago

di

legno

ricoperto

da

una

lamina

d'oro

e

intarsiato

con

vetro

e

pietre

semi

preziose,

con

il

faraone

rappresentato

come

Osiride:

al

suo

interno,

sotto

bende

di

lino

e

ghirlande

di

fiori

c'era

un

secondo

sarcofago

antropoidale,

anche

questo

in

legno

coperto

da

una

lamina

d'oro

con

incrostazioni

di

vetro

colorato

e

pietre

semi

preziose.

Quando

fu

sollevato

anche

il

coperchio

di

questa

seconda

bara

nessuno

si

aspettava

di

trovare

un

terzo

sarcofago

costituito

da

un

blocco

di

oro

massiccio

pesante

110,4

kg:

il

solo

valore

materiale

era

inestimabile!

Il

re

portava,

oltre

al

copricapo

con

il

cobra

e

l'avvoltoio,

anche

una

barba

posticcia

e

una

pesante

collana

a

grani

d'oro

e

maiolica,

mentre

nelle

mani

teneva

il

flagello

e

lo

scettro.

Dentro

quest'ultima

bara

si

trovava,

intatta,

la

mummia

di

Tutankhamon,

completamente

ricoperta

di

gioielli

e

d'oro.

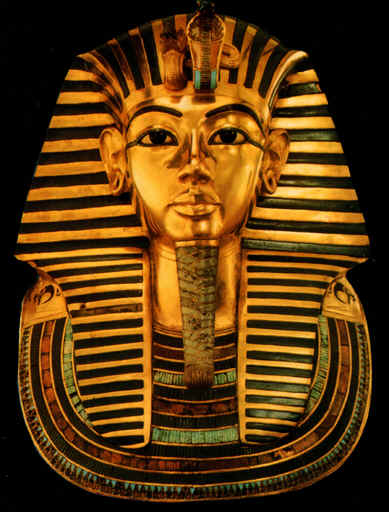

Una

splendente

maschera

d'oro

ricopriva

il

sovrano

fino

alle

spalle:

di

grande

eleganza,

il

pesante

nemes

a

strisce

blu

e

oro,

con

i

simboli

reali

sulla

fronte,

intarsiati

di

lapislazzulì,

turchesi

e

corniole.

Nel

sarcofago

in

quarzite,

ancora

in

situ,

è

tuttora

conservata

la

salma

mummificata

del

giovane

re,

che

purtroppo

ha

subito

vari

danneggiamenti

in

seguito

a

non

troppo

accorte

autopsie

eseguite

dagli

specialisti.

Altri

due

sarcofagi

antropomorfi

-

uno

in

legno

laminato

d'oro,

l'altro

in

oro

massiccio

-

insieme

alla

maschera,

aurea

anch'essa,

appoggiata

direttamente

sulla

mummia,

sono

invece

esposti

in

una

sala

apposita

del

Museo

del

Cairo,

a

eternare

ai

visitatori

il

ricordo

della

grandezza

di

un

passato

irripetibile.

Tomba

di

Horemheb

(kv

57)

Horemheb,

alto

funzionario

e

generale

ad

Amarna

ai

tempi

di

Akhenaton,

conservò

gli

stessi

titoli

prestigiosi

anche

sotto

i

regni

dei

successori

Tutankhamon

e

Ay,

prima

di

ascendere

al

trono

e

governare

l'Egitto

per

un

trentennio.

Non

essendo

di

discendenza

reale,

come

il

suo

predecessore

Ay,

Horemheb,

anziano

uomo

di

fiducia

di

Tutankhamon,

ripudiò

la

prima

moglie

e

sposò

Mutnodjmet,

sorella

di

Nefertiti.

Come

documenta

il

bel

gruppo

statuario

conservato

nel

Museo

Egizio

di

Torino,

che

ritrae

i

due

personaggi

abbracciati

come

marito

e

moglie

secondo

la

consuetudine

dei

privati,

la

legittimità

al

trono

gli

era

assicurata

dalla

sposa;

gli

artisti

che

scolpirono

questo

monumento

evidentemente

risentivano

ancora

dei

dettami

"realistici"

imposti

dalla

cultura

dell'età

di

Akhenaton.

Prima

di

diventare

faraone,

Horemheb

si

era

già

fatto

approntare

una

tomba

a

Saqqara.

Solo

di

recente

questo

sepolcro

è

stato

"riscoperto"

e

ne

è

stata

identificata

l'esatta

ubicazione;

la

spoliazione

che,

nel

secolo

scorso,

aveva

fatto

seguito

al

primo

ritrovamento

della

vasta

sepoltura

a

più

ambienti

decorati

aveva

infatti

causato

la

dispersione

di

molti

splendidi

bassorilievi,

avviati

verso

le

collezioni

di

Bologna,

Leida

e

Vienna,

finendo

per

cancellarne

la

memoria

sul

terreno.

ritrovamento

della

vasta

sepoltura

a

più

ambienti

decorati

aveva

infatti

causato

la

dispersione

di

molti

splendidi

bassorilievi,

avviati

verso

le

collezioni

di

Bologna,

Leida

e

Vienna,

finendo

per

cancellarne

la

memoria

sul

terreno.

Fu

l'archeologo

inglese

Edward

Ayrton

che

trovò

il

nome

del

generale,

scritto

in

ieratico,

su

una

tavoletta

relativa

alle

ispezioni

alle

tombe

reali

della

Valle.

Una

volta

scoperta,

la

tomba

di

Horemheb

apparve

come

il

trait-d'union

fra

le

tombe

precedenti

e

più

semplici

della

XVIII

dinastia

e

quelle

più

importanti

che

sarebbero

venute

in

seguito.

Il

corridoio,

infatti,

non

curva

più

con

decisione

ad

angolo

retto,

ma

dopo

un

lieve

scarto

iniziale

procede

praticamente

in

linea

retta

fino

alla

camera

del

sarcofago.

Al

momento

della

scoperta,

i

bassorilievi

dipinti

che

illustravano

le

consuete

scene

del

repertorio

funebre,

balzarono

agli

occhi

degli

archeologi

in

tutta

la

loro

brillante

policromia,

perfetti,

freschi

e

luminosi

come

se

fossero

stati

appena

terminati.

Le

decorazioni

parietali,

parzialmente

incompiute,

rivelano,

oltre

alla

brillante

policromia

delle

scene,

i

diversi

stadi

di

lavorazione

artistica

(dal

disegno

preparatorio

all'opera

dello

scultore).

Il

repertorio

iconografico

e

testuale

si

arricchisce

di

un

nuovo

capitolo

di

letteratura

funeraria

reale,

con

l'apparizione

del

Libro

delle

Porte,

che

descrive

i

diversi

ostacoli

o

"porte"

che

scandiscono

le

dodici

ore

della

notte,

a

completamento

del

Libro

dell'Amduat.

Tomba

di

Ramesse

I

(kv

16)

Il

fondatore

della

XIX

dinastia

era

un

militare

di

carriera,

generale

e

visir

di

Horemheb.

Il

suo

fu

un

regno

molto

breve,

appena

due

anni,

ma

in

questo

periodo

-

come

ci

attestano

i

bassorilievi

nella

sala

ipostila

di

Karnak

-

si

spinse

in

territorio

ittita

fino

al

paese

di

Kadesh.

Associò

subito

al

trono

il

figlio

Sethi

I

ed

elesse

Tanis

capitale

dell'impero.

La

sua

tomba,

scoperta

da

Belzoni,

ha

la

struttura

ridotta

all'essenziale

perché

evidentemente

l'anziano

faraone

morì

all'improvviso

mentre

ancora

gli

operai

vi

stavano

lavorando.

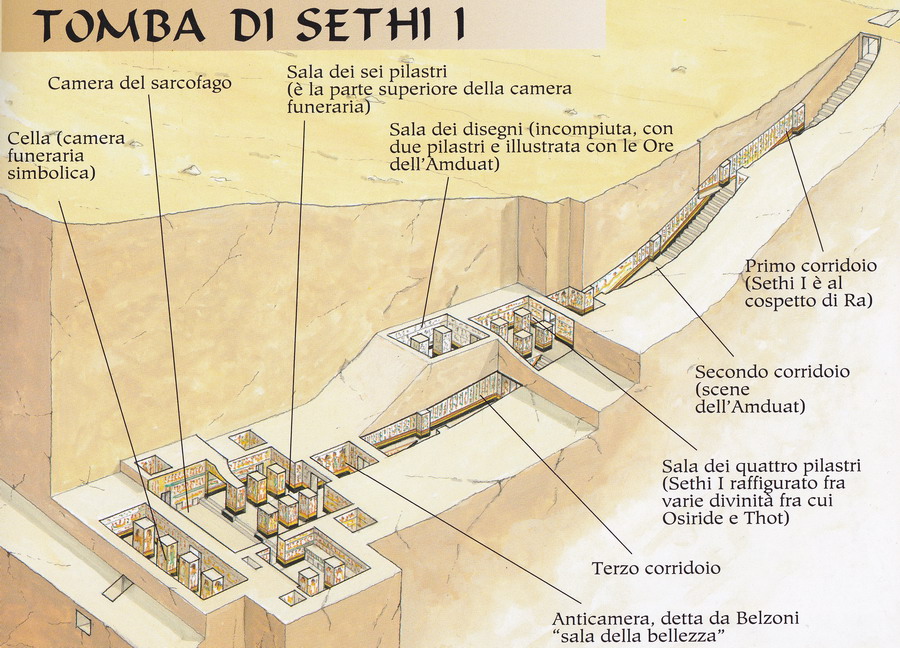

- Tomba

di

Sethi

I

(kv

17)

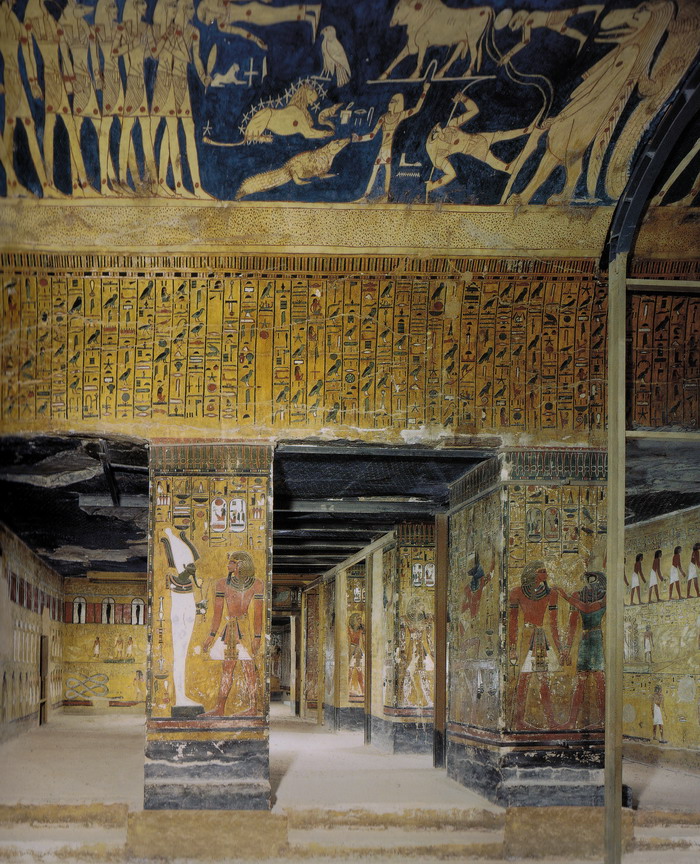

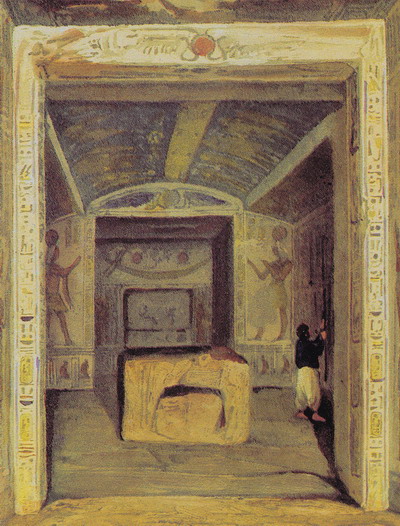

Questa

di

Sethi

I

è

fra

le

più

imponenti

tombe

della

Valle

dei

Re.

Anche

il

faraone

che

vi

fu

sepolto

fu

uno

dei

più

importanti

della

sua

dinastia,

la

XIX.

Figlio

di

Ramesse

I,

fu

capo

degli

arcieri

e

visir

quando

il

padre

era

ancora

in

vita.

Sethi

I

riprende

la

politica

di

espansione

in

Oriente,

spingendosi

in

Siria

fino

all'altezza

di

Tiro,

respinge

l'avanzata

di

Muwatalli,

capo

degli

Ittiti

e

riconquista

la

Fenicia.

La

tomba

fu

scoperta

il

18

ottobre

1817

da

Belzoni:

ciò

spiega

perché

per

lungo

tempo

è

stata

chiamata

"tomba

di

Belzoni".

E'

lunga

105

metri:

una

rapida

scala

di

27

gradoni

scende

subito

ad

un

livello

molto

basso.

Qui

un

corridoio

porta

a

una

seconda

scala

che

conduce

ad

un

secondo

corridoio,

fino

ad

arrivare

ad

una

sala

dove

Belzoni

trovò

un

pozzo,

scavato

evidentemente

per

fuorviare

le

ricerche.

Belzoni

notò,

sull'altra

parete,

una

fessura

di

65

centimetri.

Una

volta

superato

avventurosamente

il

pozzo,

l'archeologo

allargò

l'apertura

e

scoprì

che

dava

accesso

alle

stanze

che

gli

antichi

costruttori

avevano

voluto

tenere

nascoste.

Tuttavia,

nessuna

di

queste

conteneva

il

sarcofago:

Belzoni

non

era

arrivato,

infatti,

che

a

metà

percorso.

Nuovi

corridoi,

nuove

scale

e

altre

camere,

infine,

portarono

alla

sala

del

sarcofago,

che

però

era

privo

della

mummia.

Questa

sarà

trovata,

settanta

anni

più

tardi,

a

Deir

el-Bahari,

mentre

il

bellissimo

sarcofago

fu

portato

a

Londra,

vanto

della

lussuosa

abitazione

che

fu

proprietà

dell'architetto

e

collezionista

d'arte

Sir

John

Soane,

poi

adibita

a

museo.

Ciò

che

e

curioso

e

inconsueto

è

il

fatto

che

questa

tomba

doveva

ancora

spingersi

più

profondamente

nel

cuore

della

terra.

Infatti,

da

sotto

il

sarcofago,

partiva

una

misteriosa

galleria

che

Belzoni

iniziò

a

scavare

per

circa

novanta

metri,

dovendosi

però

fermare

per

la

mancanza

d'aria

e

per

l'estrema

friabilità

della

roccia.

Altri

trenta

metri

furono

scavati

negli

anni

Cinquanta

di

questo

secolo.

Questa

galleria,

cosi,

è

rimasta

un

mistero:

a

cosa

servisse

e

dove

conducesse

non

si

sa,

ma

dice

una

antica

leggenda

della

Valle

che

il

tunnel

attraversa

tutta

la

montagna

per

sbucare

poi

all'aperto

vicino

al

tempio

di

Hatshepsut

a

Deir

El-Bahari.

Belzoni

riteneva

che

questa

fosse

la

più

bella

tomba

mai

scoperta

in

Egitto:

la

sua

decorazione,

infatti,

ricopre

pareti,

colonne

e

soffitti,

con

dipinti

e

bassorilievi

densi

di

significato

e

di

simbolismo.

Tomba

di

Ramesse

III

(kv

11)

La

tomba

di

Ramesse

III

era

nota

già

ai

viaggiatori

greci

come

Strabone

e

fu

esplorata

per

la

prima

volta

in

età

moderna

dallo

scozzese

James

Bruce

nel

1768.

Incuneandosi

nella

roccia

per

ben

125

metri,

figura

tra

i

più

maestosi

esempi

di

sepoltura

reale,

con

ambienti

ricchi

di

decorazioni

anche

inconsuete

e

di

testi

funerari,

dalle

Litanie

di

Ra

al

Libro

dell'Amduat

e

al

Libro

delle

Porte.

Il

percorso

segue

la

consuetudine

delle

tombe

ramessidi

della

XX

Dinastia,

ma

evidenzia

una

leggera

deviazione

dell'asse

principale

(con

sviluppo

a

innesto

parallelo

dei

restanti

corridoi

e

ambienti

fino

alla

camera

del

sarcofago),

dovuta

alla

necessità

di

evitare

il

congiungimento

con

la

vicina

tomba

del

re

Amenemes.

Ramesse

III

è

il

secondo

sovrano

della

XX

dinastia

ed

è

anche

l'ultimo

grande

faraone

del

Nuovo

Regno:

dopo