Fondazione

Le

prime tracce di insediamenti

nell'area risalgono alla

cultura dell'uomo di

Neanderthal, con il famoso

ritrovamento dell'uomo di

Saccopastore.

Nella

zona di Roma sono stati

effettuati diversi

ritrovamenti, il più antico

dei quali si riferisce al sito

della Valchetta, con

resti risalenti a 65.000 anni

fa. Nella zona di Casal

de' Pazzi, uno scavo ha

restituito ossa di animali

risalenti a circa 20.000 anni

fa; mentre a Quadrato di Torre

Spaccata, presso la via

Tuscolana, sono stati portati

alla luce resti di un

insediamento del Neolitico

finale risalente a circa

6200-6100 anni fa e di un

altro della fine dell'età del

Rame risalente a

4700-4600 anni fa. Numerosi

altri insediamenti e necropoli

con tombe ipogeiche a

grotticella (facies di

Rinaldone, gruppo Roma-Colli

Albani e del Gaudo) sono stati

identificati nel territorio

del suburbio e coprono un arco

di tempo compreso tra il

Neolitico antico (facies della

Ceramica impressa

medio-tirrenica, circa 7600

anni fa) e la fine dell'età

del Rame (facies della

ceramica a pettine trascinato,

circa 4700-4000 anni fa),

documentando una intensa

frequentazione e sfruttamento

del territorio da parte di

comunità complesse e ben

strutturate.

Le

tracce successive risalgono

all'età del ferro e sono

riferibili all'arrivo di genti

di stirpe indoeuropea (Latini),

stando alle teorie correnti,

nel quadro di un generale

fenomeno di migrazione che

sembra essersi svolto verso la

penisola italiana in due

ondate successive (prima il

gruppo latino-falisco e quindi

il gruppo umbro-sabello). I Falisci occupavano

la valtiberina, tra i monti

Cimini e i Sabatini,

mentre i Latini si

erano stanziati nel Latium

vetus ("Lazio

antico"), che andava

dalla riva sinistra del corso

finale del Tevere ai Colli

Albani. Il loro territorio

confinava con quello di

diverse altre popolazioni, la

più importante delle quali

era sicuramente quella degli Etruschi,

a nord del Tevere.

I Volsci,

di origine osca,

occupavano la parte

meridionale del Lazio e

i monti Lepini; gli Aurunci,

la costa tirrenica a cavallo

dell'attuale confine tra Lazio

e Campania; a nord,

sull'Appennino, si trovavano i Sabini;

a est gli Equi. Nella

valle del Trero, gli

Ernici controllavano la

via commerciale per la

Campania e, tra Ardea ed Anzio,

erano stanziati i Rutuli.

La

posizione geografica della

futura Roma ebbe sicuramente

un ruolo fondamentale, posta

all'incrocio tra la via

fluviale e la via di terra

che, tramite il guado

dell'Isola Tiberina, mette in

collegamento l'Etruria con

la Campania, quindi il

mondo etrusco con

quello della Magna

Grecia. Nell'urbanistica

attuale si è conservato il

ricordo di questo passaggio:

da via Lungaretta, che

anticamente corrispondeva al

tratto finale della via

Aurelia, si scende dal Gianicolo fino

al moderno ponte Palatino (ma

che si trova accanto ai resti

dell'antichissimo ponte

Sublicio), per trovarsi nella

zona dell'antico mercato del Foro

Boario; da qui, lungo la valle

del Circo Massimo, si

arriva facilmente al punto

dove si biforcano la via

Latina e la via

Appia.

Fondazione

di Roma

La fondazione

di Roma, altrimenti detta Natale

di Roma, è stata

fissata al 21 aprile dell'anno 753

a.C., dal letterato

latino Varrone,

sulla base dei calcoli

effettuati dall'astrologo Lucio

Taruzio. Altre

leggende, basate su altri

calcoli indicano

date diverse. In realtà

Varrone conosceva bene la

Grecia e come tutti i Romani

del primo secolo a.C. aveva

numerose date tra le quali

scegliere per fissare la

fondazione dell'antica

Roma. Scelsero il 753

a.C. poiché si collegava alla

nascita della democrazia

ateniese, che avvenne

appunto con l'inizio della

nomina degli arconti

decennali e poi

annuali ad Atene.

I

Romani avevano elaborato un

complesso racconto mitologico sulle

origini della città e dello

stato; il racconto ci è

giunto con le opere storiche

di Tito

Livio, Dionigi

di Alicarnasso, Plutarco e

le opere poetiche di Virgilio e Ovidio,

quasi tutti vissuti nell'età

augustea. In quest'epoca le

leggende, riprese da testi più

antichi, vengono rimaneggiate

e fuse in un racconto

unitario, nel quale il passato

viene interpretato in funzione

delle vicende del presente. I

moderni studi archeologici,

che si basano su queste e su

altre fonti scritte, nonché

sugli oggetti e sui resti di

costruzioni rinvenuti in vari

momenti negli scavi, tentano

di ricostruire la realtà

storica che sta dietro il

racconto mitico, nel quale man

mano si sono andati

riconoscendo elementi di verità.

Secondo la storiografia moderna,

Roma non fu fondata con un

atto volontario ma, come altri

centri coevi dell'Italia

centrale, dalla progressiva

riunione di villaggi.

La

leggenda

Il

mito racconta di una

fondazione avvenuta a opera di Romolo,

discendente dalla stirpe

reale di Alba

Longa,

che a sua volta discendeva da Ascanio,

figlio di Creusa e di Enea,

l'eroe troiano giunto nel Lazio dopo

la caduta di Troia.

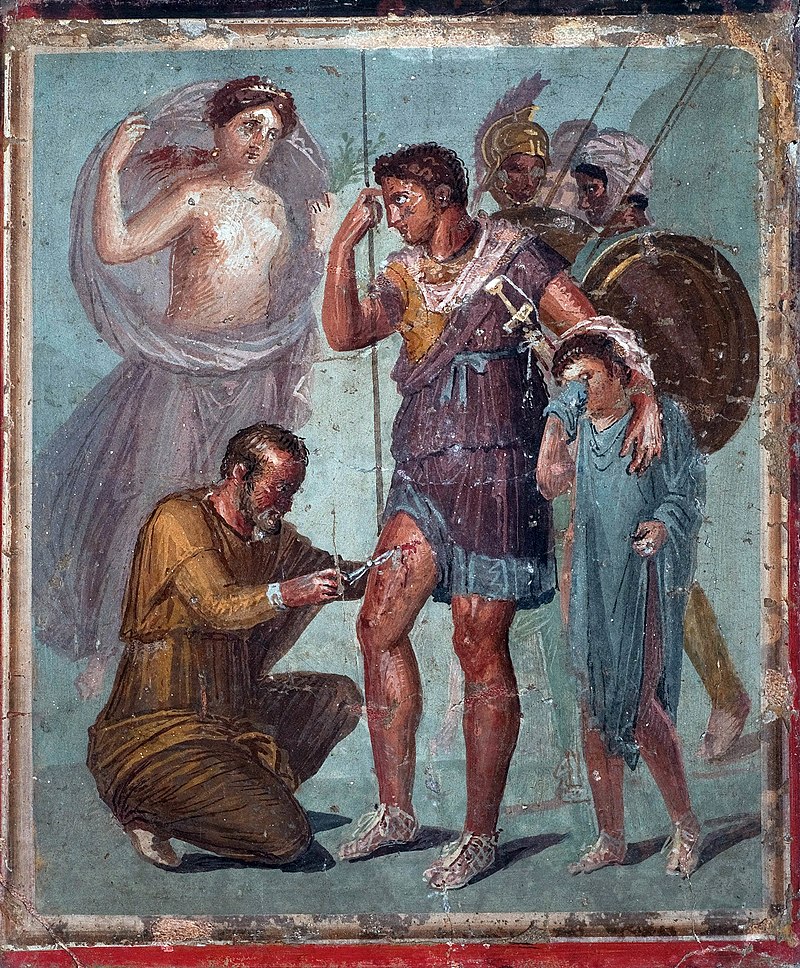

Il

viaggio di Enea: da Troia al Latium

vetus

- Come

si racconta nell'Eneide,

Enea, figlio della dea Venere,

fugge da Troia,

presa dagli Achei,

con il padre Anchise e

il figlioletto Ascanio. Il

viaggio che Enea percorre

prima di raggiungere le coste

del Latium

vetus (antico

Lazio) è lungo e pericoloso. Egli,

infatti, per volere di Giunone,

che si era adirata con lui, è

costretto ad approdare a Cartagine dove,

accolto dalla regina della

città, Didone,

se ne innamora e rimane per un

anno a regnare al suo fianco.

Ma per ordine del Fato e

di Giove,

Enea è costretto a ripartire,

prendendo la via dell'antico Lazio.

La disperazione di Didone nel

vedere l'amato allontanarsi la

porta al suicidio.

Dopo

varie peregrinazioni nel mar

Mediterraneo, Enea approdò

nel Lazio nel territorio di Laurento. Qui,

secondo alcuni, venne accolto

da Latino,

re degli Aborigeni, secondo

altri, fu costretto a

battersi. Il destino vuole che

il re italico fosse vinto in

battaglia e costretto a fare

pace con l'eroe troiano. Si

narra, inoltre, che una volta

conosciuta la figlia del re, Lavinia,

i due giovani si innamorarono

perdutamente l'uno dell'altra,

sebbene Lavinia fosse stata già

promessa in sposa a Turno,

re dei Rutuli.

Latino si convinse ad

assecondare i desideri della

giovane figlia ed a

permetterle dunque di sposare

l'eroe giunto da Troia,

pur sapendo che prima o poi

avrebbe dovuto affrontare

Turno, il quale non aveva

accettato che lo straniero

venuto da lontano gli fosse

preferito. Una volta sposati,

Enea decise di fondare una

città, dandole il nome di Lavinio (l'odierna Pratica

di Mare),

in onore della moglie.

La

guerra che ne seguì non portò

nessuna delle due parti a

rallegrarsi. I Rutuli furono

vinti e Latino, re alleato di

Enea, fu ucciso.

Virgilio

invece narra che la guerra tra

Italici e troiani ebbe inizio

dopo che Giunone provocò tra

le popolazioni rivali una

rissa nella quale morì il

giovane Almone,

cortigiano del re Latino. Il

conflitto vide il tiranno

etrusco Mezenzio e

la maggior parte delle

popolazioni italiche correre

in appoggio a Turno, mentre

Enea ottenne l'alleanza dei Liguri,

di alcune popolazioni greche

provenienti da Argo e

stanziate nella città di

Pallante sul Palatino,

regno dell'arcade Evandro e

di suo figlio Pallante,

nonché degli Etruschi ostili

a Mezenzio. Qui si inserisce

l'episodio dei ragazzi troiani Eurialo

e Niso che,

uscendo nottetempo dal campo

per andare incontro ad Enea,

fecero irruzione in quello dei

nemici, che giacevano

addormentati, e vi fecero una

strage di giovani guerrieri,

culminata con la decapitazione del

condottiero Remo (a

opera di Niso).

Eurialo

e Niso vennero scoperti e

uccisi. La guerra riprese

anche più cruenta: Pallante

cadde nel duello contro Turno,

che riuscì a spogliarlo della

cintura. Ma Enea capovolse le

sorti del conflitto uccidendo

Mezenzio. In seguito per

evitare altre vittime Turno si

decise a sfidare Enea, che

alla fine ebbe la meglio.

Ferito Turno, Enea fu tentato

di risparmiarlo, ma alla vista

della cintura di Pallante non

esitò ad ucciderlo, mettendo

così fine alla guerra. Enea

poté finalmente sposare

Lavinia e fondare la città di Lavinio.

Da

Ascanio a Romolo e Remo -

Trent'anni

dopo la fondazione di Lavinio,

il figlio di Enea, Ascanio,

fonda una nuova città: Alba

Longa,

sulla quale regnarono i suoi

discendenti per numerose

generazioni (dal XII all'VIII

secolo a.C.)

come ci racconta Tito

Livio. Molto

tempo dopo il figlio e

legittimo erede del re Proca

di Alba Longa, Numitore,

viene spodestato dal fratello Amulio,

che costringe sua nipote Rea

Silvia,

figlia di Numitore, a

diventare vestale e

a fare quindi voto di castità

per impedirle di generare un

possibile pretendente al

trono. Il dio Marte però

s'innamora della fanciulla e

la rende madre di due gemelli, Romolo

e Remo,

quest'ultimo chiamato come il

condottiero rutulo decapitato

nel sonno da Niso durante la

guerra troiano-italica.

Da

Ascanio a Romolo e Remo -

Trent'anni

dopo la fondazione di Lavinio,

il figlio di Enea, Ascanio,

fonda una nuova città: Alba

Longa,

sulla quale regnarono i suoi

discendenti per numerose

generazioni (dal XII all'VIII

secolo a.C.)

come ci racconta Tito

Livio. Molto

tempo dopo il figlio e

legittimo erede del re Proca

di Alba Longa, Numitore,

viene spodestato dal fratello Amulio,

che costringe sua nipote Rea

Silvia,

figlia di Numitore, a

diventare vestale e

a fare quindi voto di castità

per impedirle di generare un

possibile pretendente al

trono. Il dio Marte però

s'innamora della fanciulla e

la rende madre di due gemelli, Romolo

e Remo,

quest'ultimo chiamato come il

condottiero rutulo decapitato

nel sonno da Niso durante la

guerra troiano-italica.

Il

re Amulio, saputo della

nascita, ordina l'assassinio

dei gemelli per annegamento,

ma il servo incaricato non

trova il coraggio di compiere

tale misfatto e li abbandona

sulla riva del fiume Tevere. Rea

Silvia viene poi fatta

uccidere da Amulio, o secondo

versioni meno accreditate,

muore di stenti dopo essere

stata imprigionata: c'è anche

chi afferma che viene messa in

prigione su richiesta della

figlia di Amulio salvo poi

essere liberata.

La

cesta nella quale i gemelli

erano stati adagiati si arenerà

presso la palude del Velabro,

tra Palatino e Campidoglio e Campidoglio,

nei pressi di quello che sarà

poi il foro romano, alle

pendici di una cresta del

Palatino, il Germalus,

sotto un fico, il fico

ruminale o

romulare, nei pressi di una

grotta detta Lupercale.

Lì

i due vengono trovati e

allattati da una lupa che

aveva perso i cuccioli ed era

stata d'altra parte attirata

dal pianto dei gemelli (secondo

alcuni la lupa era forse una

prostituta, all'epoca le

prostitute erano chiamate

anche lupae, donde

l'italiano lupanare), e da un

picchio (animale sacro per i Latini)

che li protegge, entrambi

animali sacri a Marte.

In quei pressi portava al

pascolo il gregge il pastore Faustolo (porcaro

di Amulio) che trova i gemelli

e insieme con la moglie Acca

Larenzia (secondo

alcuni detta lupa dagli

altri pastori, forse in quanto

dedita alla prostituzione) li

cresce come suoi figli.

Una

volta adulti e conosciuta la

propria origine, Romolo e Remo fanno ritorno ad Alba Longa, uccidono Amulio e rimettono sul trono il

nonno Numitore. Romolo

e Remo, non volendo abitare ad Alba

Longa senza

potervi regnare finché era in

vita il nonno materno,

ottengono il permesso di

andare a fondare una nuova

città, nel luogo dove erano

cresciuti.

Morte

di Remo e fondazione di Roma

- Romolo

vuole chiamarla Roma ed

edificarla sul Palatino,

mentre Remo la vuole chiamare

Remora e fondarla sull'Aventino.

È lo stesso Livio che

riferisce le due più

accreditate versioni dei

fatti:

«Siccome

erano gemelli e il rispetto

per la primogenitura non

poteva funzionare come

criterio elettivo, toccava

agli dei che proteggevano quei

luoghi indicare, interrogati

mediante aruspici, chi avrebbe

dato il nome alla città e chi

vi avrebbe regnato. Per

interpretare i segni augurali,

Romolo scelse il Palatino e

Remo l'Aventino.

Il primo presagio, sei avvoltoi,

si dice toccò a Remo. Dal

momento che a Romolo ne erano

apparsi dodici quando ormai il

presagio era stato annunciato,

i rispettivi gruppi avevano

proclamato re entrambi. Gli

uni sostenevano di aver

diritto al potere in base alla

priorità nel tempo, gli altri

in base al numero degli

uccelli visti. Ne nacque una

discussione e dallo scontro a

parole si passò al sangue:

Remo, colpito nella mischia,

cadde a terra. È più nota la

versione secondo la quale

Remo, per prendere in giro il

fratello, avrebbe scavalcato

le mura appena erette [più

probabilmente il pomerium,

il solco sacro] e quindi

Romolo, al colmo dell'ira,

l'avrebbe ucciso aggiungendo

queste parole di sfida: «Così,

d'ora in poi, possa morire

chiunque osi scavalcare le mie

mura». In questo modo Romolo

s'impossessò del potere e la

città prese il nome del suo

fondatore.»

La

versione di Plutarco è simile

alla prima di quelle riportate

di Livio, con l'eccezione che

Romolo potrebbe non aver

avvistato alcun avvoltoio. La

sua vittoria sarebbe pertanto

stata per alcuni frutto

dell'inganno. Questo il motivo

per cui Remo si adirò e ne

nacque la rissa che portò

alla sua morte.

Anche

Ennio riporta la versione

degli auspici tratti dal volo

degli uccelli, con un uccello

avvistato mentre vola da

sinistra (quindi favorevole a

Remo), e un successivo

avvistamento di dodici uccelli

che si posano su loghi belli e

di buon auspicio, che Romolo

interpreta come segno a lui

favorevole.

La

città, di forma

quadrata, fu

quindi fondata sul Palatino,

nella sesta Olimpiade, 22 anni

dopo che fu celebrata la

prima, e Romolo divenne il

primo Re

di Roma.

La

città, di forma

quadrata, fu

quindi fondata sul Palatino,

nella sesta Olimpiade, 22 anni

dopo che fu celebrata la

prima, e Romolo divenne il

primo Re

di Roma.

Le

figure di Enea e Romolo nelle

fonti greche

Nell'Iliade, Enea durante

il duello con Achille viene

salvato dal dio Poseidone, che

ne profetizza il futuro

regale. Questo vaticinio e il

fatto che non ne sia narrata

la morte nelle vicende della

caduta della città di Troia,

permise la creazione di

leggende sulla sorte

successiva dell'eroe.

Nell'Iliou

persis di Arctino

di Mileto,

della metà dell'VIII

secolo a.C.,

si racconta la sua partenza

verso il monte Ida, mentre

nell'Inno

omerico ad Afrodite,

della fine del VII

secolo a.C.,

Enea viene visto regnare sulla

nuova Troia ricostruita, al

posto della stirpe di Priamo.

Anche la città di Ainea nella penisola

calcidica si

riteneva fondata da Enea e una

moneta cittadina della fine

del VI

secolo a.C. rappresenta

la fuga dell'eroe da Troia.

Con Stesicoro,

nel VI

secolo a.C.,

viene introdotto il viaggio di

Enea verso l'Occidente. Il

testo letterario non ci è

giunto, ma ne rimane

testimonianza nelle

raffigurazioni con

"didascalie" della Tabula

Iliaca (rilievo

proveniente da Boville nei Musei

Capitolini di Roma,

databile al I

secolo d.C.).

Nel V

secolo a.C. i

Greci crearono quindi

probabilmente la leggenda

della fondazione di Roma da

parte di Enea: Dionigi

di Alicarnasso ci riporta il racconto di Ellanico

di Lesbo e

di Damaste

di Sigeo che

avevano preso a modello le

altre fondazioni di città

greche attribuite agli eroi

omerici. Viene anche inventata

un'eroina troiana che avrebbe

dato il suo nome alla nuova

città ("Rome").

La

presenza di raffigurazioni del

mito di Enea su oggetti

rinvenuti in centri etruschi

tra la fine del VI e

gli inizi del V

secolo a.C. ha

fatto ipotizzare che il mito

si sia sviluppato in realtà

in quest'epoca in Etruria.

La

relazione di Enea con Lavinia

viene introdotta, alla fine

del IV secolo a.C., da Timeo

di Tauromenio,

che, come testimoniato

nuovamente da Dionigi di

Alicarnasso, racconta di

avervi visto i Penati troiani.

Il legame con Lavinio è

testimoniato anche dal poeta Licofrone.

Si tratta forse di un mito di

fondazione di origine latina o

romana, attestato

archeologicamente: un tumulo

funerario, databile in origine

al VII

secolo a.C.,

mostra un adeguamento a

funzioni di culto proprio alla

fine del IV secolo a.C. e

corrisponde a una descrizione

di Dionigi

di Alicarnasso del cenotafio dell'eroe,

costruito nel luogo in cui era

scomparso (rapito in cielo)

nel corso di una battaglia.

A

cavallo tra il VI e il V

secolo a.C. lo storico

siceliota Alcimo descrive

per primo il mito della

fondazione della città, con

la lupa che salva e alleva i

due gemelli discendenti di Enea.

Tra

il IV e il III

secolo a.C. infatti,

dopo una lunga elaborazione di

materiali tradizionali, tra

cui ebbe forse particolare

peso quello di origine

gentilizia (le "storie di

famiglia" del

patriziato), viene a

delinearsi il racconto della

fondazione della città da

parte di Romolo e Remo. Questa

"gestazione" della

leggenda e la selezione dei

materiali della tradizione,

fino a quel momento

probabilmente trasmessi per

via orale, dipende fortemente

dal contesto contemporaneo:

Roma deve poter essere accolta

nel mondo culturale greco

minimizzando l'apporto

etrusco. La storia arcaica di Roma,

a partire dalla fondazione

viene quindi riferita da Fabio

Pittore (che

scrive in greco) e sarà

ripetuta nelle Origines di Catone,

negli scritti di Calpurnio

Pisone e

negli Annales di Ennio.

A Eratostene

di Cirene si

devono l'invenzione della

dinastia regale di Alba

Longa,

l'eliminazione dello scarto

cronologico tra la data della

caduta di Troia, agli inizi

del XII

secolo a.C.,

e la data di fondazione della

città, alla metà dell'VIII

secolo a.C. Secondo

Ennio, Romolo e Remo sono

invece figli della figlia di

Enea, di nome Ilia. Saranno

infine Catone

il Censore, Tito

Livio,

Dionigi di Alicarnasso, Appiano e Cassio

Dione a

narrare la leggenda come è

conosciuta dell'Eneide di Virgilio.

Questi aggiunge tuttavia alle

peregrinazioni dell'eroe la

sosta presso la regina Didone,

che rappresenta la spiegazione

mitica dell'ostilità tra Roma e Cartagine.

Altre

leggende sulla nascita della

città

- C'è

un'altra tradizione,

raccontata da autori antichi

come Strabone o Tito

Livio,

secondo la quale Roma fu una

colonia

greca arcade,

fondata da Evandro.

A Pallante,

la città sul Palatino sorta

nel luogo in cui sarà fondata

Roma, si colloca anche il

regno di Evandro, citato nell'Eneide

virgiliana. Evandro

avrebbe dato ospitalità a Eracle che

conduceva le mandrie sottratte

a Gerione.

Evandro, che aveva saputo

dalla madre Nicostrata,

esperta di divinazione, il

destino dell'eroe greco,

comprese le fatiche

che avrebbe dovuto superare,

gli dedicò

un altare,

facendovi un sacrificio

secondo il rito greco, ancora

presente ai tempi di Strabone.

Si racconta, inoltre, che

durante il suo soggiorno, le

mandrie gli furono rubate da

Caco, figlio di Tifone,

che egli schiantò con un

colpo di clava mentre cercava

di impedirgli di entrare per

riprendersi la mandria.

Altre

leggende sulla nascita della

città

- C'è

un'altra tradizione,

raccontata da autori antichi

come Strabone o Tito

Livio,

secondo la quale Roma fu una

colonia

greca arcade,

fondata da Evandro.

A Pallante,

la città sul Palatino sorta

nel luogo in cui sarà fondata

Roma, si colloca anche il

regno di Evandro, citato nell'Eneide

virgiliana. Evandro

avrebbe dato ospitalità a Eracle che

conduceva le mandrie sottratte

a Gerione.

Evandro, che aveva saputo

dalla madre Nicostrata,

esperta di divinazione, il

destino dell'eroe greco,

comprese le fatiche

che avrebbe dovuto superare,

gli dedicò

un altare,

facendovi un sacrificio

secondo il rito greco, ancora

presente ai tempi di Strabone.

Si racconta, inoltre, che

durante il suo soggiorno, le

mandrie gli furono rubate da

Caco, figlio di Tifone,

che egli schiantò con un

colpo di clava mentre cercava

di impedirgli di entrare per

riprendersi la mandria.

Ma

il personaggio e la sua città

rivestono anche un'importanza

che probabilmente esula da

quella esclusivamente

mitologica. Dal nome di

Pallante (secondo alcune

versioni, Pallanteo) potrebbe

infatti essere derivato lo

stesso toponimo di Palatino.

La coincidenza poi che le

feste "Palilie" si

celebrassero nella data della

fondazione di Roma può far

pensare a un'ipotesi di

accordo e di spartizione del

territorio tra la gente di

Romolo, stanziata sul Germalo,

altura settentrionale del

Palatino, e quella di Evandro,

stabilitasi sul Palatino vero

e proprio, più a sud,

riservando alla Velia,

l'altura intermedia, il ruolo

forse di area cimiteriale,

come i reperti archeologici

lasciano supporre. Non va

neanche sottovalutato il

rilievo che assume la figura

di Ercole e l'ospitalità offertagli

dallo stesso Evandro: Ercole,

ladro e assassino (avendo

ucciso Gerione per rubargli le

mandrie), che cerca rifugio in

una regione infestata da ladri

(Caco aveva il suo rifugio nel

vicino bosco della dea Laverna –

vedi anche Porta

Lavernalis)

è molto simile ai

proto-romani, pastori e

personaggi comunque poco

raccomandabili, riuniti sul

Germalo in una comunità rozza

e violenta che però è

disposta a riconoscere il diritto

d'asilo.

Altre

varianti riguardano gli stessi Romolo

e Remo,

figli di Enea e Dessitea, nati

già a Troia, oppure di

Latino, figlio di Telemaco e

di Rhome, o ancora di una

Emilia, figlia di Enea, e del

dio Marte.

Una

leggenda racconta infine una

diversa versione: sul focolare

della casa di Tarchezio,

tirannico re

di Alba Longa,

era apparso un fallo, che un

oracolo impose di far unire

con una fanciulla vergine. La

figlia del re si fece tuttavia

sostituire da una schiava, ma

venne scoperta dal padre: le

due donne furono imprigionate

e i gemelli nati da

quell'unione furono esposti in

una cesta lasciata nel Tevere.

Anche

la figura di Acca

Larenzia compare

in un diverso racconto che ci

ha tramandato Plutarco:

il guardiano del tempio di

Ercole aveva perso una partita

a dadi che aveva giocato

contro il dio stesso e la cui

posta era una donna. Il

guardiano invitò dunque Acca

Larenzia nel tempio e ve la

richiuse. Dopo aver passato la

notte con lei Ercole favorì

le sue nozze con il ricco Tarunzio,

che alla sua morte la lasciò

erede delle sue ricchezze:

Acca Larenzia le donò al

popolo romano. L'episodio

spiega in tal modo il culto

che le veniva dedicato (festa

dei Larentalia),

che forse è dovuto all'antico

carattere divino di questa

figura.

Secondo Plinio

il Vecchio e Aulo

Gellio i

dodici figli di Acca Larenzia

e di Faustolo sarebbero stati

all'origine del collegio

sacerdotale dei fratres

Arvales,

caratterizzato dall'uso di

rituali e formulari arcaici.

Origine

del nome nella letteratura

antica

- L'origine

del nome della città era

incerta anche in età arcaica. Servio,

grammatico a cavallo tra il IV e

il V

secolo d.C.,

riteneva che il nome derivasse

da un'antica denominazione del

fiume Tevere, Rumon, dalla

radice ruo (a

sua volta proveniente dal

greco ρεω), scorro, così da assumere il significato di Città del Fiume.

Ma si tratta di un'ipotesi che

non ha riscosso successo.

Gli

autori di origine greca, primo

fra tutti Plutarco,

tendevano naturalmente a

celebrarsi come i

civilizzatori e i

colonizzatori del bacino del

Mediterraneo e quindi

insistevano sulla lontana

origine ellenica della città.

Una prima versione fornita da

Plutarco vede la fondazione di Roma dovuta

al popolo dei Pelasgi,

i quali una volta giunti sulle

coste del Lazio, avrebbero

fondato una città il cui nome

ricordasse la loro prestanza

nelle armi (rhome). Secondo

una seconda ricostruzione

dello stesso autore, i

profughi troiani guidati da

Enea arrivarono sulle coste

del Lazio, dove fondarono una

città presso il colle Pallantion a

cui diedero il nome di una

delle loro donne, Rhome. Una

terza versione, sempre di

Plutarco, offre ipotesi

alternative, secondo le quali

Rome poteva essere un mitico

personaggio eponimo,

figlia di Italo, re degli Enotri o

di Telefo,

figlio di Eracle,

sposò Enea o il figlio,

Ascanio.

Una

quarta versione vede Roma

fondata da Romano, figlio di Odisseo e

di Circe;

una quinta da Romo, figlio di

Emazione, giunto da Troia per

volontà dell'eroe greco Diomede;

una sesta da Romide, tiranno

dei Latini,

che era riuscito a respingere

gli Etruschi,

giunti in Italia dalla Lidia e

in Lidia dalla Tessaglia. Un'altra

versione fa della stessa Rome

la figlia di Ascanio, e quindi

nipote di Enea. Ancora una

Rome profuga troiana giunge

nel Lazio e sposa il re

Latino,

sovrano del popolo lì

stanziato e figlio di Telemaco,

da cui ebbe un figlio di nome

Romolo che fondò una città

chiamata col nome della madre. In

tutte le versioni si ritrova

l'eponima chiamata Rome, la

cui etimologia è la parola

greca rhome con

il significato di

"forza". Le fonti

citano altri possibili eroi

eponimi come Romo, figlio del

troiano Emasione, o Rhomis,

signore dei Latini e vincitore

degli Etruschi.

Secondo

altre interpretazioni di un

certo interesse, il nome ruma sarebbe

di origine etrusca, in quanto

non è stato trovato l'etimo indoeuropeo e

l'unica lingua non-indoeuropea

della zona era l'etrusco. Il

termine sarebbe entrato come

prestito nel latino

arcaico e

avrebbe dato origine al

toponimo Rume (più

tardi Roma)

e a un prenome Rume (in

latino divenuto Romus),

dal quale sarebbe derivato il

gentilizio etrusco Rumel(e)na,

divenuto in latino Romilius.

Il nome Romolo sarebbe quindi

derivato dal nome della città

e non viceversa.

Secondo

altre interpretazioni di un

certo interesse, il nome ruma sarebbe

di origine etrusca, in quanto

non è stato trovato l'etimo indoeuropeo e

l'unica lingua non-indoeuropea

della zona era l'etrusco. Il

termine sarebbe entrato come

prestito nel latino

arcaico e

avrebbe dato origine al

toponimo Rume (più

tardi Roma)

e a un prenome Rume (in

latino divenuto Romus),

dal quale sarebbe derivato il

gentilizio etrusco Rumel(e)na,

divenuto in latino Romilius.

Il nome Romolo sarebbe quindi

derivato dal nome della città

e non viceversa.

In

ogni caso la tradizione

linguistica assegna al termine

"ruma", in etrusco e

in latino arcaico, il

significato di mammella, come

è confermato da Plutarco.

Questa

interpretazione del termine ruma

è quindi strettamente

collegata con i motivi che

hanno portato alla scelta,

come simbolo della città di

Roma, di una lupa con

le mammelle gonfie che allatta

i gemelli fondatori.

Anche

sulla lupa sono da fare delle

considerazioni: posto che

alcuni ritengono che ad

accudire i gemelli sia stata

effettivamente una lupa (in

quanto mammifero in grado di

avere gravidanze

plurigemellari) la quale,

avendo perso i propri cuccioli

a causa di un predatore, aveva

vagato fino a quando, trovati

i due neonati, li aveva

allevati, impedendone così la

morte certa, occorre rilevare

che il termine

"lupa" in latino

assume anche il significato di prostituta (da

cui, "lupanare",

luogo dove si svolge la

prostituzione), ed è quindi

abbastanza probabile che la

"lupa" in questione

sia stata una prostituta.

Secondo

una tradizione diffusa

nell'antichità, una città

aveva tre nomi: uno sacrale,

uno pubblico e uno segreto.

Posto che al nome pubblico di

Roma era unito il nome

religioso di Flora o

Florens, usato in occasione di

determinate cerimonie sacre,

quello segreto è rimasto

sconosciuto. Il motivo e la

necessità di questa

segretezza riporta a un'altra

tradizione diffusa presso gli

antichi (ma anche in alcune

culture contemporanee non

occidentali) e che si ritrova

anche nella storia

dell'origine della scrittura:

il nome di un oggetto o di una

entità esprimeva l'essenza e

l'energia dell'oggetto o entità

che definiva. Nominare

qualcosa equivaleva a renderlo

vivo ed esistente e la

conoscenza del nome

significava, in pratica, avere

il potere di influire, in bene

o in male, sull'oggetto di cui

si possedeva la conoscenza.

Nel

caso di una città il nome

segreto corrispondeva, di

fatto, al nome segreto del Nume

tutelare e

infatti i Pontefici

romani,

nelle invocazioni, si

rivolgevano a "Giove

Ottimo Massimo o

con qualunque altro nome tu

voglia essere chiamato".

In base a questo principio

negli assedi veniva

evocato il dio protettore

della città assediata,

promettendogli riti e

sacrifici migliori, affinché

abbandonasse la tutela della

città nemica, e per questo

motivo i romani conservarono

con estrema cura il nome

segreto della loro città. Quinto

Valerio Sorano fu giustiziato per avere divulgato il nome.

Secondo

il poeta e latinista Giovanni

Pascoli,

che ne parla nell'ode Inno

a Roma, il nome segreto di

Roma era il palindromo della

stessa, Amor, cioè

amore, il che significava la

dedica segreta della città a Venere,

dea dell'amore e della

bellezza, ricollegandosi

quindi al culto

di Venere genitrice,

madre di Enea e della stirpe

romana. Molti storici hanno

concordato con questa ipotesi.

Secondo

altri studiosi,

il nome segreto sarebbe Maia,

la Pleiade madre

di Mercurio,

e il poeta Ovidio sarebbe

stato esiliato per averlo

rivelato o pronunciato. Le

principali Pleiadi sono sette

e Maia è la più grande; esse

simboleggerebbero i Sette

Colli di Roma.

- Contesto

geografico e orografico

- (Roma

quadrata, Septimontium,

Roma, città antica)

A

metà tra leggenda e

realtà storica

archeologicamente documentata,

per Roma quadrata si

intendono tre diverse

definizioni: una prima

corrispondente al circuito

dell'intero colle Palatino come

riferiscono Plutarco, Dionigi

di Alicarnasso e Appiano; una

seconda, a una ristretta area

monumentale, ovvero l'area

Apollinis che

occupava una piccola parte del

Palatino; e una terza a

un'ara/fossa sul medesimo

Palatino.

La

morfologia dell'area

geografica su cui insisteva la Roma primitiva

può essere dedotta da

analogie e da verifiche geologiche di

quello e altri siti della valle

del Tevere: era una

zona caratterizzata da colline

di altezza di solito

contenuta, ma dai fianchi

tufacei che potevano anche

essere estremamente ripidi e

con le sommità generalmente

abbastanza pianeggianti,

adatte quindi a ospitare

nuclei abitativi che, per ovvi

motivi di sicurezza,

preferivano stabilirsi su

queste alture piuttosto che

nelle valli sottostanti. In

particolare, la sommità del

Palatino aveva una forma

vagamente trapezoidale, che

potrebbe essere stato il

motivo per cui questa prima

Roma venne definita "quadrata”.

Per

la difesa di questi primi

agglomerati urbani si

sfruttava, per quanto

possibile, la conformazione

del terreno, nel senso che

veniva eretto un muro o,

piuttosto, un rinforzo, solo

dove il pendio del colle non

era abbastanza ripido da

impedire l'accesso. Spesso

all'esterno del muro veniva

anche scavato un fossato tale

da rendere quanto meno

difficoltoso l'avvicinamento

sui lati non difesi

naturalmente.

Il

leggendario solco tracciato da Romolo aveva

probabilmente una funzione di pomerium e

quindi di confine, ed è

abbastanza verosimile, data

l'antica conformazione del

colle, che il primitivo muro e

il fossato che lo

accompagnavano fossero stati

realizzati solo sul lato tra

il Germalo e il Palatino, a

difesa del lato più esposto,

anche se il pomerium, per

il suo significato di cinta

sacrale, doveva certamente

circondare tutto il centro

abitato.

Una

diversa spiegazione

dell'aggettivo

"quadrata” viene

fornita da Festo e

da Properzio,

i quali suggeriscono che

quadrato potesse essere il mondus,

cioè quella fossa che veniva

scavata al centro esatto del pomerium e

riempita di tutti quegli

oggetti sacrificali e

beneauguranti che i sacerdoti

utilizzavano durante la

complessa cerimonia di

inaugurazione della nuova città.

Il

baluardo tra Germalo e

Palatino è però poco più di

una verosimile congettura,

sulla base della presenza di

un avvallamento, tra le due

alture, un po' troppo

accentuato. La Roma quadrata

cui accennano alcuni autori

classici comprendeva

invece entrambe le alture, con

l'esclusione del colle

Velia. Tacito fornisce

alcune indicazioni in merito

al primitivo recinto della

città, in base alle quali è

possibile ipotizzare il

seguente percorso, lungo circa

un chilometro e mezzo: dalla basilica

di Sant'Anastasia al Palatino,

all'incirca all'incrocio tra

le odierne via dei Cerchi e

via di S. Teodoro, lungo il

lato meridionale del Palatino

fino alla chiesa

di S. Gregorio,

piegando poi verso l'Arco

di Costantino, quindi

verso l'Arco

di Tito e la basilica

di Santa Francesca Romana per

ricongiungersi poi al

tracciato dell'odierna via di

San Teodoro e scendere per il Velabro fino

alla chiesa

di Santa Anastasia. Le

estremità erano segnalate da

altari: l'ara

massima di Ercole invitto nel Foro

Boario, l'ara

di Conso nella

valle del Circo

Massimo, il santuario

dei Lari ai piedi

della Velia e

le Curiae

Veteres sull'angolo

nord-orientale del Palatino. È

abbastanza evidente che alcuni

di questi tratti sfruttavano

la naturale conformazione del

colle e non necessitavano

pertanto di alcun muro.

Che

la circondasse completamente o

solo a tratti, il muro che

delimitava la città doveva

certamente avere delle porte

d'accesso. Già gli stessi

autori d'epoca imperiale (che

scrivevano a sette-otto secoli

di distanza) non avevano

notizie certe in proposito, né

sul numero (tre o quattro), né,

tanto meno, sui nomi. Valga

per tutti l'esempio di Plinio,

autore sempre molto attento,

secondo il quale le porte

erano "tre o forse

quattro”, aperte in una

cinta muraria che racchiudeva

il Palatino e il Campidoglio.

E questa notizia

"storica” racchiude già

un'imprecisione in quanto

l'inclusione del Campidoglio

nell'area urbana è posteriore

di un paio di secoli alla Roma

quadrata originaria.

Che

la circondasse completamente o

solo a tratti, il muro che

delimitava la città doveva

certamente avere delle porte

d'accesso. Già gli stessi

autori d'epoca imperiale (che

scrivevano a sette-otto secoli

di distanza) non avevano

notizie certe in proposito, né

sul numero (tre o quattro), né,

tanto meno, sui nomi. Valga

per tutti l'esempio di Plinio,

autore sempre molto attento,

secondo il quale le porte

erano "tre o forse

quattro”, aperte in una

cinta muraria che racchiudeva

il Palatino e il Campidoglio.

E questa notizia

"storica” racchiude già

un'imprecisione in quanto

l'inclusione del Campidoglio

nell'area urbana è posteriore

di un paio di secoli alla Roma

quadrata originaria.

Le

ipotesi più accreditate,

secondo le indicazioni

suggerite da Varrone,

suppongono che possa essere

esistita una Porta

Mugonia (di

etimologia molto incerta),

posizionata nei pressi

dell'arco di Tito, una Porta

Romana o Romanula,

nei pressi della Basilica

di Santa Francesca Romana (la

cui denominazione è stata

forse assegnata dai Sabini che,

stabiliti sul colle Quirinale,

dovevano passare da lì per

entrare in Roma) e una terza

porta (Januaria? Janualis?

Trigonia? Capena?).

L'ubicazione

di quest'ultimo accesso è

assolutamente incerta, ma se

la Mugonia era verso il colle

Velia, cimitero della città e

via di transito verso l'Esquilino e

il Viminale,

la Romana, oltre ad assicurare

i contatti con i Sabini, si

apriva nei pressi della fonte Giuturna,

la più vicina risorsa di

acqua potabile, è più che

lecito ritenere che la terza

porta si dovesse aprire verso

il Velabro, consentendo quindi

l'accesso al Tevere, che

rappresentava

un'importantissima via di

transito commerciale, e di

conseguenza anche al mare.

Da

questa configurazione, che

secondo gli studiosi parrebbe

essere la più verosimile, è

però stranamente assente un

ulteriore accesso dalla parte

del colle Querquetulano (il Celio)

e quindi verso il territorio

dei Latini.

Alcuni studiosi ritengono che

fosse proprio la Trigonia (o

comunque si sia chiamata) ad

aprirsi verso il Celio,

all'altezza della Chiesa

di San Gregorio al Celio,

e in questo caso sarebbe

l'accesso dalla parte del

Tevere a essere stranamente

mancante. Non si può comunque

escludere l'eventualità di

qualche passaggio secondario

lungo il perimetro delle mura,

se non, addirittura, di una

quarta porta. Non è un caso

che Plutarco citi

una Porta Ferentina,

quando Romolo,

in seguito a una grave pestilenza che

aveva colpito la città di

Roma, procedette alla sua

purificazione con sacrifici

espiatori, che si celebrarono

presso questa porta, che

conduceva alla selva

ferentina ai piedi dei Colli

Albani.

La

struttura urbana successiva

alla Roma quadrata e fino alla

costruzione, nel 378

a.C., delle mura

serviane, era

organizzata in modo

decentrato, nel senso che le

varie alture costituenti la

città non facevano parte di

un'unica entità difensiva, ma

possedevano, ciascuna, una

propria struttura militare

indipendente, affidata più

alla forza e al valore degli

uomini che non alle

fortificazioni.

Il

comune romano identificato dal Septimontium,

inizialmente ristretto ai soli montes,

allargato in seguito anche ai colles,

sviluppatosi principalmente

alla falde dei rilievi,

costituì la fase successiva

dello sviluppo urbano di Roma,

durante la quale, i vari

aggregati urbani mantennero

delle caratteristiche

distintive.

Il sacco

di Roma da parte

dei Galli nel 390

a.C. fu

l'avvenimento che mise in

crisi questo sistema e dimostrò

la necessità di una struttura

fortificatoria unitaria. Fino

ad allora la configurazione orografica dei

colli era stata sufficiente a

provvedere, da sola, alle

necessità della difesa,

eventualmente aiutata, dove si

fosse rivelato necessario,

dalla costruzione di mura o

dallo scavo di un fossato e di

un terrapieno (agger).

Il

termine latino Septimontium o Settimonzio (ovvero sette

monti) era utilizzato dagli antichi

Romani sia per

indicare una festività

religiosa sia, secondo Varrone,

per rappresentare anche un

concetto territoriale

collegato alla città di Roma.

Secondo

la tesi più diffusa, il

termine deriva da Septem

Montes, con chiaro riferimento

alle sette cime del primo

nucleo abitato della città.

Per un'altra tesi, il termine

deriva da Saepti Montes,

ovvero da Monti divisi, con

riferimento alle palizzate che

proteggevano i primi nuclei

abitati.

Lo

scrittore latino Sesto

Pompeo Festo riporta

una festa che si celebrava l'11

gennaio. Sembra

fosse stata istituita dal re Numa

Pompilio e che

consistesse in una processione

lungo tutti i "sette

monti" (da cui il nome di Septimontium)

con relativi sacrifici da

celebrare presso i siti dei 27

sepolcri degli Argei (che

si trovavano appunto su quelle

alture) che secondo la

tradizione erano gli eroici

principi greci che, giunti nel Lazio al

seguito di Ercole,

strapparono alle popolazioni

sicule e liguri ivi

stanziate i colli su cui

sarebbe poi sorta Roma.

Lo

scrittore latino Sesto

Pompeo Festo riporta

una festa che si celebrava l'11

gennaio. Sembra

fosse stata istituita dal re Numa

Pompilio e che

consistesse in una processione

lungo tutti i "sette

monti" (da cui il nome di Septimontium)

con relativi sacrifici da

celebrare presso i siti dei 27

sepolcri degli Argei (che

si trovavano appunto su quelle

alture) che secondo la

tradizione erano gli eroici

principi greci che, giunti nel Lazio al

seguito di Ercole,

strapparono alle popolazioni

sicule e liguri ivi

stanziate i colli su cui

sarebbe poi sorta Roma.

La

circostanza che la festa fosse

in origine riservata alle sole

genti di stirpe latina che

abitavano quei luoghi,

sembrerebbe una conferma del

fatto che si tratti di una

festività molto antica, forse

anche precedente all'epoca di

Numa Pompilio, corrispondente

alla prima espansione del

centro urbano dal Palatino ai

colli circostanti. Solo con il

re Servio

Tullio sembra che la

celebrazione sia stata estesa

anche alle genti di origine sabina abitanti

il Quirinale.

In

epoca imperiale si perse il

significato della festa, che

divenne comune a tutta la città.

Dal

punto di vista territoriale ,

i "sette monti" non

corrispondono ai tradizionali "sette

colli": i primi si

riferiscono a una fase più

antica dell'abitato. Il primo

centro proto-urbano di Roma

sarebbe sorto dall'unione di

villaggi pre-urbani, attorno

alla prima metà del IX

secolo a.C.. Secondo Theodor

Mommsen, l'attestazione

in epoca storica di una festa

religiosa sarebbe la prova

dell'esistenza di un centro

proto-urbano, successivo a

quello identificato dalla Roma

quadrata.

Il Septimontium propriamente

detto era formato dalle

seguenti alture, dette montes:

-

le due del Palatino (il Palatium e

il Cermalus)

-

le tre dell'Esquilino (il Fagutal,

l'Oppius e

il Cispius)

-

la Velia,

che collegava Palatino ed

Esquilino, e che fu in parte

spianata nel XX

secolo per

l'apertura di via

dei Fori Imperiali

-

il Caelius

o Querquetual o la Suburra

Il

territorio romano identificato

dal Septimontium,

inizialmente ristretto ai soli montes,

fu allargato in seguito anche

ai due colles del Viminale e

del Quirinale (quest'ultimo

a sua volta includeva Latiaris, Mucialis, Salutaris),

compresi nella lista canonica

dei "sette colli".

La presenza di otto elementi

nel Septimontium appare

difficoltoso se si fa

riferimento al suo significato

territoriale, mentre

presenterebbe minori

problematiche se riferito al

suo significato religioso; in

questo caso, si potrebbe

ipotizzare che la festività,

inizialmente riferita a sette

diverse comunità, abbia poi

ricompreso un'ottava comunità

(Suburra o Celio),

senza che questo però

comportasse la modificazione

del nome. Theodor

Mommsen opta per

la Suburra nel Septimontium

originario (a scapito del

Celio). Altri optano per

il Celio, non considerando la

Suburra propriamente un monte.

La

natura del luogo dove sorse il

nucleo iniziale di Roma,

città antica era adatta

allo scambio di merci, tra cui

il sale,

di fondamentale importanza, e

il bestiame,

tra differenti culture. Una

zona temperata dell'Italia

centrale,

poco distante dal mare,

lungo la sponda sinistra del

fiume Tevere dotata

di insenature per l'attracco

delle barche (il futuro portus

Tiberinus),

ai piedi di numerosi colli (in

particolare Aventino, Palatino e Campidoglio)

che costituivano un valido

sistema di difesa da attacchi

nemici e sulle cui sommità

sorsero i primi abitati

proto-urbani, nei pressi del guado dell'isola

Tiberina dove

confluivano i percorsi per

l'approvvigionamento del sale

che percorrevano la valle del

fiume (la via

Salaria dalla Sabina e

la via

Campana dal Tirreno), quelli

costieri tra Etruria (con

la vicina Veio)

e Campania (con

le colonie

greche)

e i tratturi per

la transumanza delle

greggi dall'Appennino.

Per

il carattere "emporico"

del luogo, che aveva nell'area

del Foro

Boario il

centro sacro e commerciale,

questo fu frequentato da Fenici fin

dai decenni finali dell'VIII

secolo a.C. e

da Greci (probabilmente

gli Eubei di Cuma)

dal secondo quarto sempre

dell'VIII secolo, oltre agli Etruschi e

alle popolazioni

italiche.

Vi sorgeva un antichissimo

santuario, l'Ara

massima di Ercole, dedicato ad una divinità locale forse di origine sabina,

assimilata al Melqart fenicio e

più tardi all'Ercole greco-romano.

In

particolare, il sistema

collinare è costituito da tre

lunghe "dita di una

mano" che si riuniscono a

est nel pianoro dove oggi

sorge la stazione

Termini (a

sud Aventino e Celio;

al centro Palatino, Velia ed Esquilino;

più a nord Campidoglio e

Quirinale), oltre alle

"dita" più corte

del Viminale e

del Cispius, tra

cui si interponevano alcune

valli come la Vallis

Murcia (tra Aventino

e Palatino, occupata più

tardi dal Circo

Massimo),

l'area del Foro

romano (tra

Palatino, Velia e Campidoglio)

e la Suburra (tra

Quirinale, Viminale ed

Esquilino). Nel centro

proto-urbano di Roma, alcune

di queste alture componevano

il Septimontium,

che con l'espansione della

città fu poi allargato ai

tradizionali "sette

colli".

Il

Tevere, inoltre, costituiva il

confine naturale tra due

differenti culture che, fin

dalla fine dell'età

del bronzo (dopo

il 1000

a.C.),

andavano ormai

contrapponendosi anche

etnicamente: la cultura

laziale a

sud (il Latium

vetus dei Latini-Falisci)

e quella villanoviaina a

nord (l'Etruria degli Etruschi).

Dati

storici e archeologici

Accanto

alle fonti letterarie

tramandateci, i moderni

ritrovamenti archeologici

hanno dimostrato la natura

"emporica"

del primitivo centro preurbano

di Roma,

trattandosi di un'area

racchiusa da un lato dalla

sponda sinistra del fiume Tevere e

dall'altro dai tre vicini

colli dell'Aventino, Palatino e Campidoglio,

identificabile con il

cosiddetto Foro

Boario.

I

reperti più antichi, che

appartengono alla media età

del Bronzo,

sono quelli trovati nei pressi

della chiesa di Sant'Omobono,

sotto al colle del Campidoglio,

a ridosso dell'ansa del fiume Tevere nella

zona del Foro

Boario (all'incrocio

tra l'odierna via L.

Petroselli e il Vico Jugario).

Si tratta di frammenti di

ceramica appenninica, databili

intorno al XIV-XIII

secolo a.C. e

di ossa di animali. A partire

da questo momento nuove tracce

di vita andranno a estendersi

prima nell'area del foro

romano,

dove sono stati trovati resti

di insediamenti risalenti all'XI

secolo a.C. e

corredi funerari risalenti al X

secolo a.C. Qui

si formò, infatti,

progressivamente nei pressi

del guado

del Tevere una

struttura emporica (orrea)

di scambio e

approvvigionamento, sotto la

protezione dell'Ercole italico,

protettore del bestiame

transumante.

Successivamente

le testimonianze archeologiche

si diffusero al vicino colle Palatino,

dove sono stati rinvenuti i

resti di una necropoli

(risalenti sempre al X secolo

a.C.), nella sella compresa

tra le due cime del colle,

il Germalus e

il Palatium. E

ancora sul Palatino sono stati

trovati resti di insediamenti

che si riferiscono al IX

secolo a.C..

Riguardo agli usi funerari

dell'epoca, sono stati

rilevati il rito

dell'inumazione e quello

dell'incinerazione. Questo

testimonia che la popolazione

non era indifferenziata, ma

esisteva già una primitiva

differenza di classi.

L'incinerazione era praticata

dalla classe più ricca, i

patrizi. La forma a capanna

delle urne testimonierebbe la

forma a capanne delle

abitazioni primitive.

Un

elemento di particolare

rilievo nei ritrovamenti

dell'area di S. Omobono è

dato dal fatto che insieme ai

reperti del XIV

secolo sono

stati ritrovati anche resti,

di indubbia provenienza greca,

risalenti all'VIII

secolo,

quindi esattamente coincidenti

con l'epoca della fondazione

di Roma secondo

la tradizione letteraria

latina. Tale circostanza

è pertanto una conferma

archeologica della realtà

storica degli indizi che hanno

poi contribuito a generare la

tradizione mitologica sulle

origini leggendarie della città.

Diverse

teorie e studi cercano di

collegare questi reperti; si

tratta di ritrovamenti in

un'area molto ristretta e che

attestano la presenza di

abitati nella zona del

Campidoglio, Foro, Palatino in

un'età anche antecedente a

quella che la tradizione

tramanda come data di

fondazione della città.

La

tradizione che racconta che Roma fu

fondata con un atto di volontà

di Romolo, sembra avere un

fondamento di verità

soprattutto in seguito alla

scoperta, a opera

dell'archeologo italiano Andrea

Carandini,

di un'antica cinta muraria

(che potrebbe essere l'antico

"muro di Romolo")

costituita da un muro a

scaglie di tufo, con alla

sommità incastri e tracce di

una palizzata e vallo

risalente al 730 a.C., eretto

sul Palatino nel versante

volto verso la Velia dietro la

basilica di Massenzio alla

base nord-orientale del colle

Palatino.

Tale

cinta muraria potrebbe essere

la conferma del tradizionale

racconto sulla fondazione di

Roma ed

è quasi contemporanea a una

fibula di bronzo dell'VIII

secolo, raffigurante un

picchio che acceca Anchise,

il padre di Enea,

punendolo per essersi unito a Venere.

Secondo lo storico Tacito,

infatti, il "solco

primigenio" tracciato da Romolo sul Palatino,

primo nucleo urbano della

futura città di Roma, avrebbe

incluso l'Ara

massima di Ercole invitto,

monumento non solo già

esistente attorno alla metà

dell'VIII

secolo a.C., ma

costituente uno dei quattro

angoli della città

quadrata.

E sempre Tacito aggiunge che

il Campidoglio e

la sottostante piana del Foro

romano furono

aggiunti alla Roma

quadrata da Tito

Tazio.

Quest'ipotesi

è stata ulteriormente

confermata dalla scoperta nel 2005 di

un grande palazzo ad

architettura a capanna

nell'area del tempio di Vesta

che potrebbe essere il palazzo

dei primi re di Roma.

Muro, antico palazzo reale e

primo tempio di Vesta fanno

parte di un complesso

architettonico risalente alla

seconda metà dell'VIII secolo

a.C. che sembra confermare

l'esistenza di un progetto

architettonico ben preciso già

nella seconda metà dell'VIII

secolo, data tradizionale

della fondazione di Roma in

questo periodo.

Un

altro gruppo di studiosi non

ritiene che Roma sia

nata da un atto di fondazione,

sul modello delle polis greche

nel sud Italia e in Sicilia,

ma piuttosto che la fondazione

della città storicamente

debba attribuirsi a un diffuso

fenomeno di formazione dei

centri urbani, presente in

gran parte dell'Italia

centrale, e che nella

fattispecie comprenda un

periodo di diversi secoli: dal

XIV secolo al VII

secolo a.C. La

città si venne quindi

formando attraverso un

fenomeno di sinecismo durato

vari secoli, che vide, in

analogia a quanto accadeva in

tutta l'Italia centrale, la

progressiva riunione in un

vero e proprio centro urbano

degli insediamenti dispersi

sui vari colli. In quest'epoca

infatti i sepolcreti collocati

negli spazi vuoti tra i

primitivi villaggi furono

abbandonati a favore di nuove

necropoli poste all'esterno

dell'area cittadina, in quanto

tali spazi sono ora

considerati parte integrante

dello spazio urbano.

Ed

è anche quello che

verosimilmente può essere

accaduto sul Palatino,

che inizialmente era composto

da vari nuclei abitativi

indipendenti (Palatium e Cermalus)

e che si concluse attorno alla

metà dell'VIII

secolo,

corrispondente alla

tradizionale data di

fondazione del 753

a.C. Il Romolo della

leggenda può essere stato,

pertanto, il realizzatore

della prima unificazione di

questi nuclei in un'entità

unica. Nei due secoli

successivi, tale processo di

unificazione fu probabilmente

accelerato dall'occupazione

etrusca della città andando a

includere ora i famosi "sette

colli".