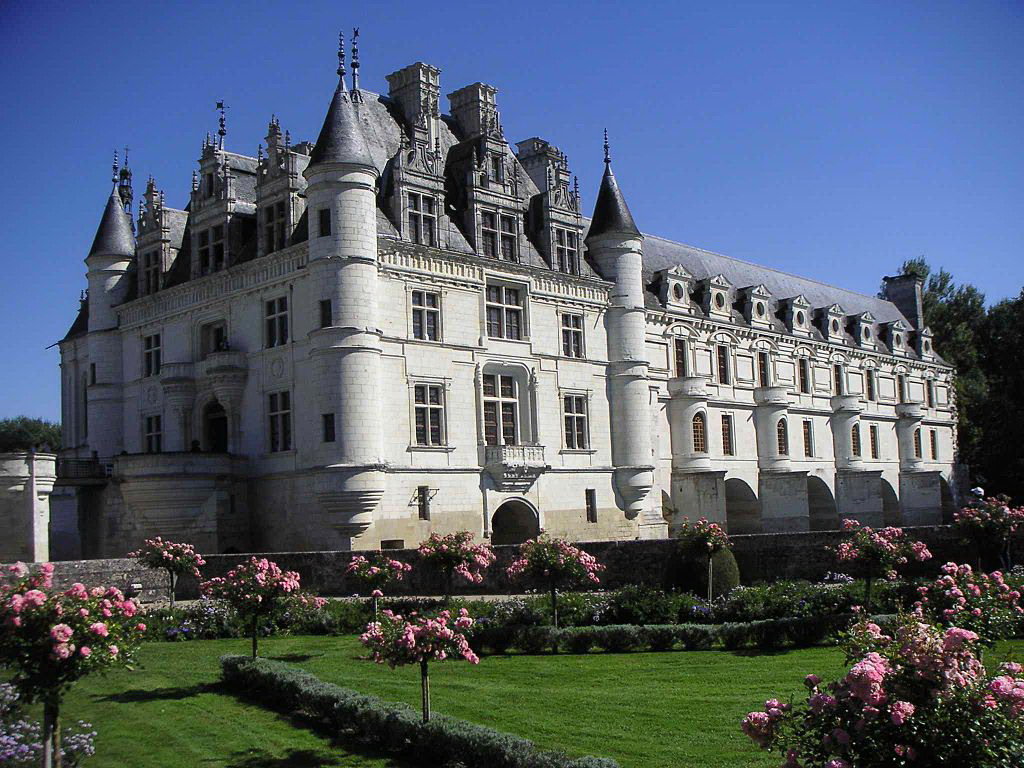

Nel

2013, il castello di

Chenonceau, situato nei pressi

della cittadina di

Chenonceaux, nella Valle della

Loira, ha compiuto 500 anni!

La

sua è una storia lunga. Nel

1411 nello stesso luogo

c’era un maniero che fu

bruciato dalle truppe reali

per punire Jean Marques, il

proprietario, accusato di una

cospirazione. Ritornato nelle

grazie della corona, nel 1430

Marques lo ricostruì,

sfruttando il corso del fiume

Cher per porvi un mulino

fortificato. Uno dei suoi

eredi, fortemente indebitato,

vendette il castello a Thomas

Bohier, tesoriere dei re Carlo

VIII, Luigi XII e di Francesco

I.

I

coniugi Bohier, fecero

abbattere quasi tutto il

maniero lasciando solo la

torre di vedetta e, a partire

dal 1513, costruirono sul

mulino il corpo centrale del

castello che vediamo oggi;

mentre il marito seguiva il re

nelle sue campagne militari,

la moglie, Catherine Briçonnet

partecipò attivamente alla

progettazione e sovraintese

alla sua costruzione. Alla

morte di Catherine, il figlio

Antoine dovette cedere il

castello alla corona per

pagare i debiti del padre, e

il castello entrò a far parte

dei beni del re Francesco I.

Il

suo successore, Enrico II,

offrì il castello in dono

alla sua amante, Diana di

Poitiers, già nominata

duchessa di Valentinois. Diana

divenne, in breve, anche una

delle donne più influenti

dell’epoca; a lei si deve la

realizzazione del ponte sul

fiume e la costruzione degli

splendidi giardini lungo le

rive del fiume Cher.

Alla

morte di Enrico II la vedova,

Caterina de Medici, scacciò

Diane dal castello

obbligandola a lasciarlo, e a

vivere a Chaumont. Caterina de

Medici si stabilì a

Chenonceaux e ne fece la sua

residenza preferita,

aggiungendo altri giardini e i

due piani al ponte sul fiume,

dove amava organizzare grandi

feste e intrattenimenti. Nel

castello vissero o vi

abitarono per lunghi periodi

le figlie e le nipoti di

Caterina de Medici: Maria

Stuart, Margherita di Francia

la regina Margherita o Margot,

Elisabetta d’Austria,

Elisabetta di Francia e infine

Luisa di Lorena.

Alla

morte di Caterina il castello

andò alla nuora, Luisa di

Lorena, moglie di re Enrico

III, che venuta a conoscenza

della morte del marito proprio

a Chenonceaux, cadde in una

profonda depressione e vi si

ritirò fino alla sua morte.

Durante quegli anni, la regina

lo trasformò quasi in un

convento tetro e silenzioso;

volle perfino che i muri della

sua camera fossero dipinti di

nero.

Da

Luisa il castello passò a César

di Vendôme, poi a sua moglie

Francesca di Lorena, e poi

seguì la linea ereditaria dei

Valois. Acquistato dal Duca di

Borbone, che lo spogliò di

molte delle sue statue, la

proprietà giunse nelle mani

di Claude Dupin. Sua moglie,

Louise Dupin, riportò il

castello agli antichi

splendori, coltivandovi il

pensiero illuminista ospitando

Voltaire, Buffon, Montesquieu,

Bernard le Bovier de

Fontenelle, Pierre de Marivaux

e Jean-Jacques Rousseau.

Louise

Dupin si prese cura di

ottenere, per editto reale, il

permesso di chiamare il

castello e la sua proprietà

senza la “x”, con cui

terminava il nome della

cittadina vicina, in modo da

dare un tangibile taglio netto

con quello che era stato il

castello dei re, delle loro

amanti e della casa reale

reale francese per quasi tre

secoli. Il suo ponte, elemento

strategico nel passaggio del

Cher per molti chilometri,

l’editto della “x” e la

gestione democratica della

tenuta, salvarono il castello

dalla distruzione da parte

della Guardia rivoluzionaria

durante la Rivoluzione. La

tomba di Louise Dupin si può

ancora ammirare nei giardini

del castello.

Nel

1864 la proprietà passò a

Marguerite, moglie del chimico

Théophile Pelouze, che lo

aveva comprato dagli eredi di

Madame Dupin: i Villeneuve.

Marguerite iniziò dei lavori

di ristrutturazione che

riportarono il castello

all’aspetto che

probabilmente aveva

all’inizio del XVI secolo,

eliminando quanto aveva

snaturato la leggiadra

costruzione voluta dalla Briçonnet.

Nel 1913 il castello divenne

proprietà della famiglia

Menier. Durante la prima

guerra mondiale il castello fu

usato come ospedale e

convalescenziario.

Nei

primi anni del secondo

conflitto mondiale la linea di

demarcazione tra la Francia

occupata dai tedeschi e la

repubblica di Vichy, passava

sul fiume Cher e il castello

fu utilizzato come via di fuga

dalla zona di Vichy, occupata

dai nazisti, fino al momento

della completa occupazione

tedesca della nazione. Nel

1944 una bomba caduta da un

aereo alleato esplose molto

vicino alla cappella del

castello, mandando in mille

pezzi le antiche vetrate

istoriate.

Nel

1951 la famiglia Menier

cominciò la ristrutturazione

del castello e dei giardini,

danneggiati da

un’inondazione nel 1940,

riportando il castello al suo

ruolo di gemma preziosa

incastonata tra i suoi

magnifici giardini. Il

castello, proprio per il gran

numero di donne, dame,

duchesse e regine che lo

abbellirono e curarono, vi

vissero e amarono, viene

chiamato anche “Il castello

delle Dame”.

Il

castello delle Dame, mostra

tutt’oggi le attente cure

delle tante Dame che lo hanno

abitato e amato: vi hanno

lasciato il segno Caterina Briçonnet,

Diane de Poitiers, Caterina de

Medici, le sue figlie e

nipoti: Maria Stuart,

Margherita di Francia, la

regina Margherita, Elisabetta

d’Austria, Elisabetta di

Francia e Louise de Lorraine,

Louise Dupin, Marguerite

Pelouze e… ancora oggi, il

castello è affidato alle cure

di una Dama, Madame Menier.

Gran

parte del fascino dei castelli

rinascimentali francesi deriva

dall’abile uso dell’acqua

come elemento architettonico:

quasi sempre si tratta di

costruzioni circondate, o

addirittura affioranti dalle

acque, cosi da rispecchiarsi,

con scenografici e romantici

effetti. Da un punto di vista

funzionale, l’acqua era uno

strumento di difesa, o quanto

meno di selezione. I castelli

non avevano più apparati

bellici e le torrette che li

ornavano non avevano funzioni

militari ma solo decorative:

l’acqua costituiva una buona

barriera contro ladri, banditi

o visitatori indesiderati.

Tuttavia, da un punto di vista

più generale, era un elemento

naturale che dava dolcezza e

risalto all’architettura,

conferendole un aspetto

magico.

Il

castello ha una pianta

centrale con torrette

d’angolo, si dice che il

costruttore si fosse ispirato

a Venezia, in ogni caso ne

aveva tratto la grazia, perché

l’effetto di luminosità dei

giochi di luce e di riflessi

sull’acqua appaiono voluti e

indiscutibilmente la

ricordavano. La progettazione

della galleria centrale con la

scala rettilinea posta di

lato, si orienta ai palazzi

della Serenissima.

Per

le decorazioni Chenonceau fa

parte di una tradizione

rinascimentale, ma con la

chiara volontà di utilizzare

elementi presi in prestito

dall’antichità. Sulla torre

dei Marques si trovano dei

pilastri scolpiti che

sostengono un architrave

decorato a racemi.

La concezione generale del

castello rispetta la

tradizione rinascimentale con

torrette d’angolo, abbaini

ornati, i balconi della

cappella e del gabinetto

costruiti all’esterno.

Architettura

Entrata

principale - Il grande

viale d’onore che porta al

castello è piantato con

platani per quasi 1 km. Da

ogni lato del vicolo

d’onore: la casa colonica

del XVI secolo sulla destra,

il Labirinto e le Cariatidi

sulla sinistra.

La

coppia di sfingi

settecentesche che

fiancheggiano la navata

d’onore installata dal conte

René de Villeneuve proviene

dal castello di Chanteloup ad

Amboise, l’ex tenuta del

duca di Choiseul, che fu

tagliata nel diciannovesimo

secolo; vediamo – tra

l’altro – un paio di

sfingi di pietra dalla scala

principale di Château-Margaux

in Gironde (1810).

Il

piazzale - Dopo aver preso

il grande viale fiancheggiato

da platani e oltre le due

sfingi all’ingresso del

castello, ecco il piazzale

della tenuta. Giusto e

confinante con il piazzale, il

Palazzo delle Cupole e il

Museo delle Cere. Nel centro,

di fronte al castello, la Cour

d’Honneur con la torre

Marques. A sinistra, la

Cancelleria costruita nel XVI

secolo che conduce al Giardino

di Diana.

La

galleria delle cupole - Uno

spazio nella galleria di Domes

è stato dedicato dal 14

luglio 2014 all’ospedale

militare installato nel

monumento durante la prima

guerra mondiale, dal 1914 al

1918. Questa ricostruzione è

un tributo alla memoria dei

feriti e dei badanti, che

vivevano attraverso gli anni

della guerra al castello di

Chenonceau.

Il

galleria di Attelages - E'

stata creata nel gennaio 2014

all’interno della fattoria

del XVI secolo e ha esposto

una collezione di carrozze

trainate da cavalli dal XVIII

secolo al XIX secolo.

Fattoria

del XVI secolo - L’ensemble

risalente al XVI secolo

comprende le scuderie di

Caterina de ‘Medici, un orto

e un laboratorio floreale dove

oggi lavorano due fioristi per

le parti in fiore del

castello. L’orto ospita

diverse varietà di verdure e

piante, tra cui più di 400

rose.

Aranciera

- Situato di fronte al

giardino verde, l’aranciera

ospitava al momento aranci e

limoni. Oggi serve come sala

da tè e ristorante gourmet.

Giardini

- Ci sono due giardini

principali: quello di Diana di

Poitiers e quello di Caterina

de ‘Medici, situato su

entrambi i lati della Torre

del Marques, una traccia delle

fortificazioni che precedono

la costruzione dell’attuale

castello.

Il

giardino di Diane - Il

giardino di Diana di Poitiers,

il cui ingresso è comandato

dalla casa del Regista: la

Cancelleria, costruita nel XVI

secolo; ai piedi del quale si

trova un pontile, impreziosito

da una vite, accesso

essenziale a qualsiasi

passeggiata sul Cher. Al

suo centro c’è un getto

d’acqua, descritto da

Jacques Androuet du Cerceau

nel suo libro, The Most

Excellent Buildings of France

(1576). Sorprendentemente

progettato per il tempo, il

getto di acqua sgorga da un

grande ciottolo tagliato di

conseguenza e cade “in

covone” a un ricettacolo

pentagonale di pietra bianca.

Questo giardino è protetto

dalle inondazioni di Cher da

terrazze rialzate dalle quali

si possono ammirare splendidi

punti di vista sulle aiuole e

sul castello.

Giardino

di Caterina dei Medici - Il

giardino di Caterina de

‘Medici è più intimo, con

un bacino centrale, e si

affaccia sul lato ovest del

castello. La decorazione

floreale dei giardini,

rinnovata in primavera e in

estate, richiede

l’installazione di 130.000

piante da fiore coltivate

nella tenuta.

Giardino

verde - Questo giardino fu

progettato da Lord Seymour nel

1825 per la contessa Vallet de

Villeneuve che voleva un parco

inglese. Il giardino si

affaccia sul lato nord di

Caterina de ‘Medici. È un

recinto erboso delimitato da

una collezione di alberi,

platani, cedri blu, abete

spagnolo, catalpa, castagno,

abeti douglas, sequoie,

robinia, nero noce e leccio.

In precedenza, Caterina de

‘Medici aveva scelto questo

luogo per costruire il suo

serraglio e le sue voliere.

Labirinto

- Desiderato da Caterina de

‘Medici, il labirinto di

stile italiano è composto da

un tasso di oltre 2000 ettari.

Un gazebo si trova nel centro.

La sua posizione elevata

consente una panoramica. È

sormontato da una statua di

Venere. Il labirinto è

circondato da una pergola dove

troviamo le cariatidi di Jean

Goujon che un tempo adornavano

la facciata del castello. Labirinto

- Desiderato da Caterina de

‘Medici, il labirinto di

stile italiano è composto da

un tasso di oltre 2000 ettari.

Un gazebo si trova nel centro.

La sua posizione elevata

consente una panoramica. È

sormontato da una statua di

Venere. Il labirinto è

circondato da una pergola dove

troviamo le cariatidi di Jean

Goujon che un tempo adornavano

la facciata del castello.

Architettura

all’aperto - Il castello

ha in realtà due parti:

Una

prigione medievale eretta

sulla riva destra del Cher che

è stata ristrutturato nel XVI

secolo.

Un

edificio rinascimentale

costruito sul fiume stesso,

che costituisce la parte

principale del castello.

La

torre del Marques - La

torre Marques è l’unica

traccia visibile dell’antico

castello medievale della

famiglia Marques, rasa al

suolo da Thomas Bohier nel

1515. Corrisponde al

sotterraneo del vecchio

edificio, costituito da una

torre circolare e da una

torretta che ospita la tromba

delle scale. Bohier riabiliterà

la torre dandole un aspetto più

moderno, in stile

rinascimentale, grazie al

piercing di grandi bifore, una

porta scolpita, abbaini in

pietra bianca e l’aggiunta

di un campanile, la cui

campana è datata 1513.

Inoltre ha piccole console

sulla passerella, e copre la

vecchia muratura di malta,

nascondendo i vecchi arcieri,

ma ci sono comunque delle

tracce.

Porta

anche dei gradini in pietra,

del tipo visibile nei castelli

di Bury e Nantouillet o del

primo castello di Chantilly,

corrispondente ad una certa

messa in scena

dell’ingresso, di moda nel

XVI secolo. Infine, Bohier

incise le lettere TBK sulla

torre, che significava Thomas

Bohier-Briçonnet Katherine.

Sul

lato, possiamo ancora vedere

il pozzo, adornato sul bordo

di una chimera e un’aquila a

due teste, emblema della

famiglia di Marques. Questa

torre, che per un certo

periodo ospitava il negozio di

souvenir, non è più

accessibile al pubblico.

La

casa rinascimentale - È

costituito da un edificio

principale a due piani quasi

quadrato (22m x 23m) (più un

seminterrato) fiancheggiato da

torrette angolari, costruito

sulle potenti fondamenta in

pietra del vecchio mulino che

una volta fiancheggiava il

litorale a destra.

È

esteso da un edificio a due

piani e un tetto che si

appoggia sulla facciata sud

della casa, costruita da

Philibert Delorme nel 1560 in

uno stile quasi classico, e

poggiata su un ponte a cinque

archi che attraversa la Cher.

Il piano inferiore è occupato

da una galleria.

Il

tour del castello inizia con

le stanze del piano terra.

L’ingresso

si apre su un vestibolo

centrale che si apre su

quattro stanze su entrambi i

lati. Da una parte: una stanza

delle Guardie, attraverso la

quale si raggiunge una

cappella, la “stanza di

Diana di Poitiers” e

“l’ufficio di lavoro di

Caterina de Medici”.

Dall’altra parte c’è una

scala che dà accesso alle

cucine nel seminterrato, la

“camera François I” e la

“Louis XIV lounge”. Alla

fine del vestibolo, accesso

alla galleria inferiore.

La

scala, con doppio volo

rettilineo, è accessibile

dietro una porta che si trova

nel mezzo del vestibolo

d’ingresso. Fornisce

l’accesso ai piani superiori

ogni apertura su un vestibolo:

Il

primo piano è costituito dal

“vestibolo di Catherine Briçonnet”,

attorno al quale si trovano

quattro stanze: “la stanza

delle cinque regine”, la

“stanza di Caterina de Médicis”,

quella di César de Vendome e

quella di Gabrielle

d’Estrees (preferito da

Enrico IV). In fondo a questo

vestibolo, c’è anche una

porta che dà alle stanze

situate sopra la galleria.

Il secondo piano comprende,

oltre al vestibolo, quattro

stanze di cui è visitabile

solo “la stanza di Luisa di

Lorena”.

PIANO

TERRA

Vestibolo

- Il vestibolo al piano

terra è coperto da un

soffitto a volta le cui pietre

chiave, sfalsate l’una

dall’altra, formano una

linea spezzata. I cesti,

realizzati nel 1515,

rappresentano fogliame, rose,

teste d’angelo, chimere e

corna di abbondanza.

Sopra

le porte, in due nicchie, sono

scolpiti San Giovanni

Battista, patrono di

Chenonceau, e una Madonna

italiana nello stile di Lucca

della Robia. L’arredamento

è composto da un tavolo da

caccia in marmo italiano.

Sopra la porta d’ingresso,

una moderna vetrata,

realizzata nel 1954 da Max

Ingrand, raffigurante la

leggenda di Saint Hubert.

La

stanza delle guardie - Sopra

la porta di quercia del XVI

secolo, nella forma dei loro

mecenati, Santa Caterina e San

Tommaso, i precedenti

proprietari, e il loro motto:

“Se arriverà ad un punto,

ricorderò” (per capire: farà

quello si ricorderà di me). I

soffitti esposti travetti,

detti “francesi” portano

le due C intrecciate Caterina

de ‘Medici. Il pavimento è

parzialmente ricoperto da

piastrelle in maiolica

policroma della fine del XIX

secolo, realizzate dallo

studio parigino di Léon

Parvillée. Questo pavimento

in maiolica è una

riproduzione del pavimento

cinquecentesco della chiesa di

Brou. La

stanza delle guardie - Sopra

la porta di quercia del XVI

secolo, nella forma dei loro

mecenati, Santa Caterina e San

Tommaso, i precedenti

proprietari, e il loro motto:

“Se arriverà ad un punto,

ricorderò” (per capire: farà

quello si ricorderà di me). I

soffitti esposti travetti,

detti “francesi” portano

le due C intrecciate Caterina

de ‘Medici. Il pavimento è

parzialmente ricoperto da

piastrelle in maiolica

policroma della fine del XIX

secolo, realizzate dallo

studio parigino di Léon

Parvillée. Questo pavimento

in maiolica è una

riproduzione del pavimento

cinquecentesco della chiesa di

Brou.

Il

camino porta le braccia di

Thomas Bohier mentre le pareti

sono decorate con una serie di

arazzi fiamminghi del XVI

secolo che rappresentano la

vita di un castello, una

proposta di matrimonio o una

scena di caccia. Il petto,

gotico e rinascimentale,

conteneva l’argenteria con

cui si muoveva la corte.

La

cappella - Entriamo nella

cappella dalla Guardia delle

Guardie, attraverso una porta

di quercia sormontata da una

statua della Vergine. Le sue

foglie rappresentano Cristo e

San Tommaso e ripetono le

parole del Vangelo secondo San

Giovanni: “Muovi il tuo dito

qui”, “Sei il mio Signore

e il mio Dio”.

La

signora Pelouze aprì le

finestre accoppiate, che erano

dotate di finestre di vetro,

secondo i disegni di un certo

Steinheil. Le vetrate

distrutte nel 1944 furono

sostituite da opere di Max

Ingrand nel 1954. Vediamo

nella loggia a destra una

Madonna col Bambino in marmo

di Carrara di Mino da Fiesole.

A destra dell’altare, una

credenza decorata adornata con

il motto del Bohier.

Nel

1890 il ceramista Edouard

Avisseau (1831-1911) fece un

bassorilievo per il castello,

La Vierge aux poissons.

Sul

muro, dipinti religiosi: La

Vergine con il velo blu di Il

Sassoferrato, Gesù che

predica davanti ad Alfonso e

Isabella di Alonzo Cano, un

Sant’Antonio di Padova di

Murillo e un’Assunzione di

Jean Jouvenet. Lo storico

Robert Ranjard precisa:

“L’oratorio conserva,

incisi nella pietra delle sue

mura, frasi scritte in vecchi

graffiti scozzesi lasciati da

padroni di casa sconosciuti ai

tempi di Diana di Poitiers”.

Entrando a destra, un premio

datato 1543: “L’ira

dell’uomo non realizza la

giustizia di Dio”, e

un’altra del 1546: “Non

essere sconfitto dal male”.

Affacciato

sulla navata, una piattaforma

reale che si affaccia sulla

“Sala delle Cinque Regine”

al primo piano, risalente al

1521.

Questa

cappella fu salvata durante la

rivoluzione, Madame Dupin ebbe

l’idea di fare una riserva

di legna da ardere.

Camera

di Diana di Poitiers - Il

camino di Jean Goujon e il

soffitto recano intrecciate le

iniziali di Enrico II e

Caterina de ‘Medici. Anche

la “H” e la “C”

formano maliziosamente la

“D” di Diane de Poitiers,

la preferita di King.

L’arredamento è composto da

un letto a baldacchino del

diciassettesimo secolo e

poltrone in pelle di Cordoba.

Sulla mensola del camino è un

ritratto del 19 °

rappresentante di Caterina de

‘Medici, di Sauvage.

A

sinistra della finestra, una

Madonna col Bambino, di

Murillo. A destra del camino,

una tela della scuola italiana

del diciassettesimo secolo,

Cristo spogliato dei suoi

vestiti da Ribalta.

Sotto

questa immagine, una

biblioteca con porte schermate

ospita gli archivi della

tenuta; un documento esibito

reca le firme di Thomas Bohier

e Katherine Briçonnet.

Sulle

pareti vi sono due arazzi

fiamminghi del XVI secolo, Il

trionfo della forza, montati

su un carro trainato da due

leoni e circondato da scene

dell’Antico Testamento. Nel

bordo superiore, la frase

latina si traduce come

“Colui che ama con tutto il

cuore i doni celesti, non si

ritira davanti agli atti che

la pietà gli impone”;

l’altro pezzo è Il trionfo

della carità, che, su un

carro, tiene nelle sue mani un

cuore e mostra il Sole,

circondato da episodi biblici;

il motto latino è: “Chi

mostra un cuore forte in

pericolo, riceve alla sua

morte, come ricompensa, la

salvezza”.

Gabinetto

verde - Questo è l’ex

ufficio di Caterina de

‘Medici, durante la sua

reggenza. Sul soffitto ci sono

due C intrecciate. In questo

pezzo è esposto un arazzo di

Bruxelles chiamato

“l’Aristoloche”, sia

gotico che rinascimentale. Il

suo colore verde originale è

sfumato al blu. Il tema è

ispirato alla scoperta delle

Americhe e rappresenta una

fauna e una flora esotica:

fagiani argentati del Perù,

ananas, orchidee, melograni e

piante sconosciute in Europa.

Libreria

- Questa

ex-piccola biblioteca di

Caterina de ‘Medici offre

una vista del Cher; il

controsoffitto in rovere di

bellissime scatole del 1525,

di stile italiano, con piccole

chiavi pendenti, è uno dei

primi di questo tipo

conosciuto in Francia; porta

le iniziali T, B, K, con

riferimento a Bohier.

Sopra

la porta c’è una Sacra

Famiglia dopo Andrea del

Sarto95. In questo dramma sono

conservate una scena della

vita di San Benedetto, di

Bassano, Un martirio di

Correggio, Eliodoro di

Jouvenet, e due medaglioni,

Hebe e Ganimede, le coppe

degli dei, portate

all’Olimpo della scuola

francese di il diciassettesimo

secolo.

Galleria

del piano terra - Tra

le tante novità giunte

dall’Italia una di quelle

destinate ai massimi fasti fu

la ‘galleria’. Fino ad

allora, le stanze dei castelli

e dei palazzi non erano –

per usare termini attuali –

disimpegnate: al contrario,

erano accostate tra di loro, e

la porta di una stanza si

apriva direttamente sulla

stanza vicina. Con quanta

intimità e con quale agio per

gli abitanti è facile capire.

Nel corso del Rinascimento si

diffuse in Italia

l’abitudine di allineare le

stanze lungo un corridoio di

disimpegno, in modo che per

andare da una stanza a

un’altra si potesse usare

tale spazio, senza disturbare

gli occupanti delle stanze

intermedie. Questo corridoio

portava il nome di

‘galleria’ e fu per lungo

tempo, aperto sul lato

esterno, finché nel corso del

Seicento, con il progredire

della tecnica vetraria, si

prese l’abitudine di

chiuderlo con ampi finestroni.

Poiché questo nuovo locale

era il primo che si incontrava

nella casa, e godeva di

abbondante luce, divenne

consueto esporvi i pezzi

pregiati della casa: statue,

quadri, arazzi, mobili. Così

il termine galleria acquisto

il significato di raccolta

d’arte che mantiene ancora.

A Chenonceaux si ha uno dei

primi esempi di galleria di

questo tipo: un lungo ambiente

senza più stanze da

disimpegnare, che ha in sé la

sua giustificazione, e poteva

essere usato per esporre opere

d’arte, passeggiare o

ammirare il panorama del

fiume.

La

galleria, lunga 60 metri,

larga 6 metri, con 18

finestre, ha un pavimento

piastrellato e ardesia e un

soffitto con travetti a vista,

che funge da sala da ballo, fu

inaugurato nel 1577 durante le

feste di Caterina de ‘Medici

e di suo figlio Enrico III. Ad

ogni estremità, ci sono due

camini in stile

rinascimentale, uno dei quali

è solo una decorazione che

circonda la porta sud che

conduce alla riva sinistra del

Cher.

La

facciata del Levante fu

dipinta dai decoratori

dell’Opera di Parigi per il

secondo atto degli Ugonotti.

La

serie di medaglioni

raffiguranti personaggi famosi

sulle pareti fu posta nel

XVIII secolo.

Casa

di Francesco I - Questa

sala contiene il più bel

camino del castello

(ricostruito nel XIX secolo,

le sue tre nicchie “con

baldacchini” erano adornate

con statue); sul suo cappotto

corre il motto di Thomas

Bohier, facendo eco alle sue

braccia rappresentate sulla

porta. L’arredamento è

costituito da tre credenze

francesi del XV secolo e un

armadio italiano del XVI

secolo, intarsiato con

madreperla e avorio inciso a

penna, offerto a Francesco II

e Maria Stuart per il loro

matrimonio.

Alle

pareti un ritratto di Diane de

Poitiers in Diane Chasseresse

di Le Primatice, che lo

realizzò qui nel 1556, i

dipinti di Mirevelt,

Ravenstein, un Autoritratto di

Van Dyck, il ritratto di una

nobildonna di Diane

Chasseresse di Ambrose

Dubois96 , Archimede di

Zurbaran, Due vescovi della

scuola tedesca del

diciassettesimo secolo e Le

tre grazie di Carle van Loo in

rappresentanza delle tre

sorelle di Mailly-Nesles, che

furono successivamente amanti

di Luigi XV.

Questa

stanza era anche quella di

Madame Dupin nel XVIII secolo,

dove lei emette il suo ultimo

sospiro il 20 novembre 1799. Questa

stanza era anche quella di

Madame Dupin nel XVIII secolo,

dove lei emette il suo ultimo

sospiro il 20 novembre 1799.

Salone

Louis XIV - Questa sala

illuminata di rosso evoca il

ricordo del soggiorno di Luigi

XIV a Chenonceau il 14 luglio

1650. L’attuale ritratto

cerimoniale di Rigaud

sostituisce quello bruciato

durante la rivoluzione nel

1793. Il dipinto originale fu

donato dal re al duca di

Vendome nel 1697, in

riconoscimento dell’invio di

statue al parco della Reggia

di Versailles. La grande

cornice in legno intagliato e

dorato di Lepautre è composta

da solo quattro enormi pezzi

di legno, così come i mobili

rivestiti con arazzi di

Aubusson e una consolle in

stile “Boulle”.

Il

camino in stile rinascimentale

è adornato con Salamander e

Hermine, in riferimento al re

Francesco I e Claude di

Francia. La cornice che

circonda il soffitto a

travetto esposto reca le

iniziali di Bohier.

Sopra

la consolle Il bambino Gesù e

San Giovanni Battista di

Rubens fu acquistato nel 1889

per la vendita della

collezione di Giuseppe

Bonaparte, fratello di

Napoleone I ed ex re di

Spagna.

Il

salone ha una serie di

ritratti del diciassettesimo e

diciottesimo secolo francesi,

quelli di Luigi XV di Van Loo,

una principessa di Rohan,

Madame Dupin di Nattier,

Chamillard, ministro di Luigi

XIV, un ritratto di un uomo di

Netscher Philip V di La Spagna

di Ranc e quella di Samuel

Bernard di Mignard.

La

scala - Una porta di

quercia del XVI secolo dà

accesso alla scala, una delle

prime scale diritte, (rampa

d’accesso) costruita in

Francia sul modello italiano.

È coperto da una volta

chiamata “strisciante”,

con nervature che si

intersecano ad angolo retto.

Le scatole sono decorate con

figure umane, frutta e fiori

(alcuni motivi sono stati

martellati durante la

Rivoluzione).

Le

foglie scolpite rappresentano

l’antica legge sotto forma

di una donna bendata con un

libro e uno stendardo da

pellegrino, e la nuova legge,

con una faccia aperta che

regge una palma e un calice.

La

scala è tagliata da un

pianerottolo formando due

logge con balaustre che danno

sul Cher; sopra uno di essi,

un vecchio medaglione che

rappresenta un busto di donna

con i capelli sparsi, simbolo

abituale della follia.

Cucine

nel seminterrato - Le

cucine sono installate nel

seminterrato a cui si accede

da una scala situata tra la

galleria e “la stanza di

Francesco I”. Disposti nelle

pile del mulino che precedette

il castello che forma un

enorme seminterrato, sono

composti da diverse stanze,

tra cui l’ufficio, una

stanza bassa con due archi

attraversati testate con un

camino, il più grande del

castello. Accanto ad esso è

il forno per il pane.

L’ufficio

serve il personale della sala

da pranzo del castello, la

macelleria in cui sono esposti

i ganci per appendere il gioco

e i registri da tagliare, e la

dispensa. Un ponte si trova

tra la cucina e la cucina

stessa. I mobili del XVI

secolo furono sostituiti

durante la prima guerra

mondiale in un’attrezzatura

più moderna, per supportare

le necessità dell’ospedale.

Un

molo di scarico per portare le

merci direttamente in cucina

è chiamato secondo la

leggenda, il bagno di Diana.

PRIMO

PIANO

Il

vestibolo di Catherine Briçonnet

- Il vestibolo del primo piano

è pavimentato con piccole

mattonelle di terracotta

contrassegnate da un

fiordaliso attraversato da un

pugnale. Il soffitto è

travetti esposti. Sopra le

porte si trova una serie di

medaglioni di marmo riportati

dall’Italia da Caterina de

‘Medici, che rappresentano

gli imperatori romani Galba,

Claudio, Germanico, Vitellio e

Nerone.

La

serie di sei arazzi Oudenaarde

del XVII secolo raffigurano

scene di cacce e “picnic”

basati su cartoni di Van der

Meulen.

Casa

di Gabrielle d’Estrées

- Il soffitto a travetto a

vista, il pavimento, il camino

e i mobili sono in stile

rinascimentale. Vicino al

letto a baldacchino c’è un

arazzo delle Fiandre del XVI

secolo.

Le

altre pareti sono adornate con

l’impiccagione conosciuta

come i Mesi di Lucas, tra cui

giugno, il segno del Cancro

– La tosatura delle pecore,

luglio, il segno di Leone –

La caccia al falco, e agosto,

il segno della Vergine – La

paga di i mietitori; le

vignette di questi arazzi sono

Lucas de Leyden o Lucas van

Nevele.

Sopra

l’armadietto c’è un

dipinto della scuola

fiorentina del Seicento

raffigurante Santa Cecilia, il

santo patrono dei musicisti, e

sopra la porta, il Bambino

dell’Agnello di Francisco

Ribalta.

Casa

delle cinque Regine

- Questa sala rende omaggio

alle due figlie e alle tre

nuore di Caterina de

‘Medici: la regina Margot,

Elisabetta di Francia, Maria

Stuart, Elisabetta d’Austria

e Luisa di Lorena. Il soffitto

a cassettoni del XVI secolo

reca lo stemma delle cinque

regine.

L’arredamento

è costituito da un letto a

baldacchino, due credenze

gotiche sormontate da due

teste femminili in legno

policromo e un baule da

viaggio rivestito in pelle

borchiata.

Sulle

pareti, possiamo vedere una

serie di arazzi fiamminghi del

XVI secolo che rappresentano

l’assedio di Troia e il

rapimento di Elena, i giochi

del circo nel Colosseo e

l’incoronazione del re

David. Un altro evoca un

episodio nella vita di

Sansone. Sono anche esposti,

L’Adorazione dei Magi,

studio per la pittura di

Rubens (Museo del Prado), un

ritratto della duchessa di

Olonne Pierre Mignard, e

Apollo ad Admète argonaute,

dovuto alla scuola italiana

del diciassettesimo secolo.

La

stanza di Caterina de

‘Medici - La stanza di

Caterina de ‘Medici è

arredata con una serie di

archi del XVI secolo e le

Fiandre del XVI secolo

ripercorrono la vita di

Sansone, notevole per i loro

confini popolati da animali

che simboleggiano proverbi e

fiabe come gamberi e Ostriche,

o Skill è superiore a Ruse.

Il camino e le piastrelle del

pavimento sono rinascimentali.

Domina

la stanza, un dipinto su

legno, Educazione dell’amore

di Correggio.

Gabinetto

di stampe - Questi piccoli

appartamenti, decorati con un

camino della fine del XVIII

secolo nella prima sala, un

altro dal XVI secolo al

secondo, presentano

un’importante collezione di

disegni e stampe che

rappresentano il castello

risalente al 1560 per i più

antichi, del diciannovesimo

secolo per il più recente.

La

galleria del primo piano -

L’Alta Galleria sotto

Caterina de ‘Medici è

divisa in appartamenti da

tramezzi il cui probabile uso

è destinato ai servi del

castello. È collegato

direttamente alla galleria

principale al piano terra da

due scale a chiocciola,

situate all’estremità

opposta. L’unica decorazione

è quella dei due camini

scolpiti di schiavi

incatenati, uno di fronte

all’altro. Il castello

espone ogni anno in questa

galleria dal 1980, le opere di

artisti contemporanei.

Camera

Cesare di Vendome - Il

soffitto a travetto esposto è

sostenuto da una cornice

decorata con pistole. Il

camino rinascimentale fu

dipinto nel XIX secolo con le

braccia di Thomas Bohier. La

finestra che si apre a ovest

è incorniciata da due grandi

cariatidi di legno del

diciassettesimo secolo. Le

pareti sono tese con una

successione di tre arazzi di

Bruxelles del diciassettesimo

secolo che illustrano

l’antico mito di Demetra e

Persefone: Il viaggio di

Demetra, Persefone agli

inferi, Demetra dà frutti

agli umani, e Persefone che

torna a trascorrere sei mesi

all’anno in Terra.

A

sinistra della finestra, di

fronte al letto a baldacchino

cinquecentesco, c’è un San

Giuseppe di Murillo.

Dal

balcone del primo piano si

gode lo spettacolo più bello

di tutta la proprietà. A

sinistra c'è il giardino di

Caterina, sistemato ai bordi

del Parco. A destra ci sono

l'entrata del giardino di

Diane e la Cancelleria,

costruita alla fine del XVI

secolo. Il giardino di Diane

è particolarmente decorato

con alberelli e fiori rari. E'

a forma rettangolare,

suddiviso poi in tanti

spicchi. Il giardino di

Caterina è leggermente più

piccolo ma la sua bellezza è

caratterizzata dalla fontana

che si trova al centro.

SECONDO

PIANO

Si

sale al piano superiore

tramite una singolare scala

“rampa su rampa”, tipico

modello italiano, uno degli

elementi più insoliti della

costruzione. E’ una delle più

antiche scale a rampa

rettilinea costruite in

Francia e presenta diverse

caratteristiche, tra cui

quella di non avere neanche un

pianerottolo, la scala è

illuminata mediante un

passaggio a loggia tra il vano

della scala e la facciata

esterna.

Giungiamo

nella camera detta

"Delle Cinque

Regine", con un

camino rinascimentale ed

arazzi del XVI secolo, degna

di nota anche la stanza di

Cesare di Vendome e lo

studiolo delle stampe.

All’ultimo

piano c’è il vestibolo e la

"camera di Luisa di

Lorena''', vedova di

Enrico, chiamata la “regina

bianca”, poiché era

tradizione che i membri della

famiglia reale utilizzassero

tale colore per il lutto.

Proseguendo

la visita si scende nelle '''cucine''',

ingegnosamente collocate nei

basamenti dei primi due piloni

che sostengono il ponte, qui

si trova anche la

ricostruzione della sala da

pranzo riservata alla servitù

ed una macelleria con alcuni

utensili originali che si

possono osservare da vicino.

Per

descrivere Chenonceau Gustav

Flaubert scrisse:

“Un non so che di

singolare soavità e di

aristocratica serenità

traspira dal castello di

Chenonceau. Posto in fondo a

un grande viale alberato, a

una certa distanza dal

villaggio che si trova

rispettosamente in disparte,

costruito sull’acqua,

circondato da boschi, in mezzo

a un vasto parco con dei bei

prati, erge nell’aria le sue

torrette, i suoi comignoli

squadrati. Lo Cher passa

mormorando sotto le sue

arcate, i cui piloni appuntiti

frangono la corrente. La sua

eleganza è robusta e dolce,

la sua calma è malinconica

senza noia o amarezza”.

|

NUMERI

-

La galleria sul ponte

è lunga 60 metri,

larga 6 metri e ha 18

finestre. Fu

utilizzata come sala

da ballo, uno spazio

di ricevimenti unico

al mondo.

-

Il Giardino di Diane

ha una superficie di

12000 metri quadrati.

-

Il Giardino di Diane

è decorato con 8

triangoli di prato

verde e ciuffi di

santoline lunghi 3 km.

-

Il labirinto circolare

ha una superficie di 1

ettaro, ha 2000 taxus

alti 130 cm.

-

2 volte a settimana

vengono rinnovate le

decorazioni floreali

di ogni stanza del

castello, in modo che

i visitanti abbiano

l’impressione di

visitare una residenza

abitata.

-

La stanza delle 5

Regine è dedicata

alle 2 figlie e 3

nuore di Caterina

de’ Medici, tutte

incoronate: Marie

Stuart, Marguerite de

France, Louise de

Lorraine, Élisabeth

d’Austria,

Elisabetta di Francia. |

Pag.

8

Pag.

10

Pag.

10

|