Basterebbero

tutti i riconoscimenti

ricevuti da Montsoreau

(incluso nei più bei villaggi

di Francia, tra la Piccole

città di Carattere, tra i

Borghi Fioriti e classificato

tra i luoghi Patrimonio

dell'Umanità dall'Unesco) a

farne una tappa

imprescindibile durante un

soggiorno nella Valle della

Loira.Piccolo paese di

cinquecento abitanti,

Montsoreau è situato sulle

rive della Loira, tra Saumur e

Chinon, nel cuore del Parco

naturale regionale

Loire-Angers-Touraine. Prima

di ricevere tutte le etichette

che abbiamo visto, Alexandre

Dumas aveva esaltato le

bellezze di questo paese e del

suo castello nel suo romanzo La

dama di Montsoreau.

In

effetti il suo castello

rinascimentale, la cui

bianchezza immacolata si

riflette sulla Loira, le sue

viuzze fiorite come giardini,

le sue antiche case di tufo

bianco dai tetti d'ardesia

fanno di Montsoreau il

palcoscenico perfetto di un

romanzo storico. La storia di

questo villaggio di 500 anime

non si riduce, ciononostante,

al Rinascimento: proprio a

strapiombo suilla Loira, il

sito ''Le Saut aux Loups'' (il

salto dei lupi), racconta una

storia che risale alla notte

dei tempi, quando l'uomo vi

aveva già trovato la propria

dimora, così come il lupo.

Fu

l'estrazione del tufo,

iniziata nel Medio Evo a dare

al colle la sua forma così

particolare che ancora oggi lo

contraddistingue. Questa

attività terminò nel XIX

secolo, e fu allora che le

gallerie furono adibite alla

coltivazione dei funghi:

ancora oggi sono visitabili.

Come il terreno del Salto dei

Lupi ha riservato molte

ricchezze, anche il terreno su

cui riposa questo borgo è

ricco e prospero, con le sue

vigne da cui si producono

numerosi vini DOC come il

Saumur, il Saumur-Champigny e

il Crémant de Loire.

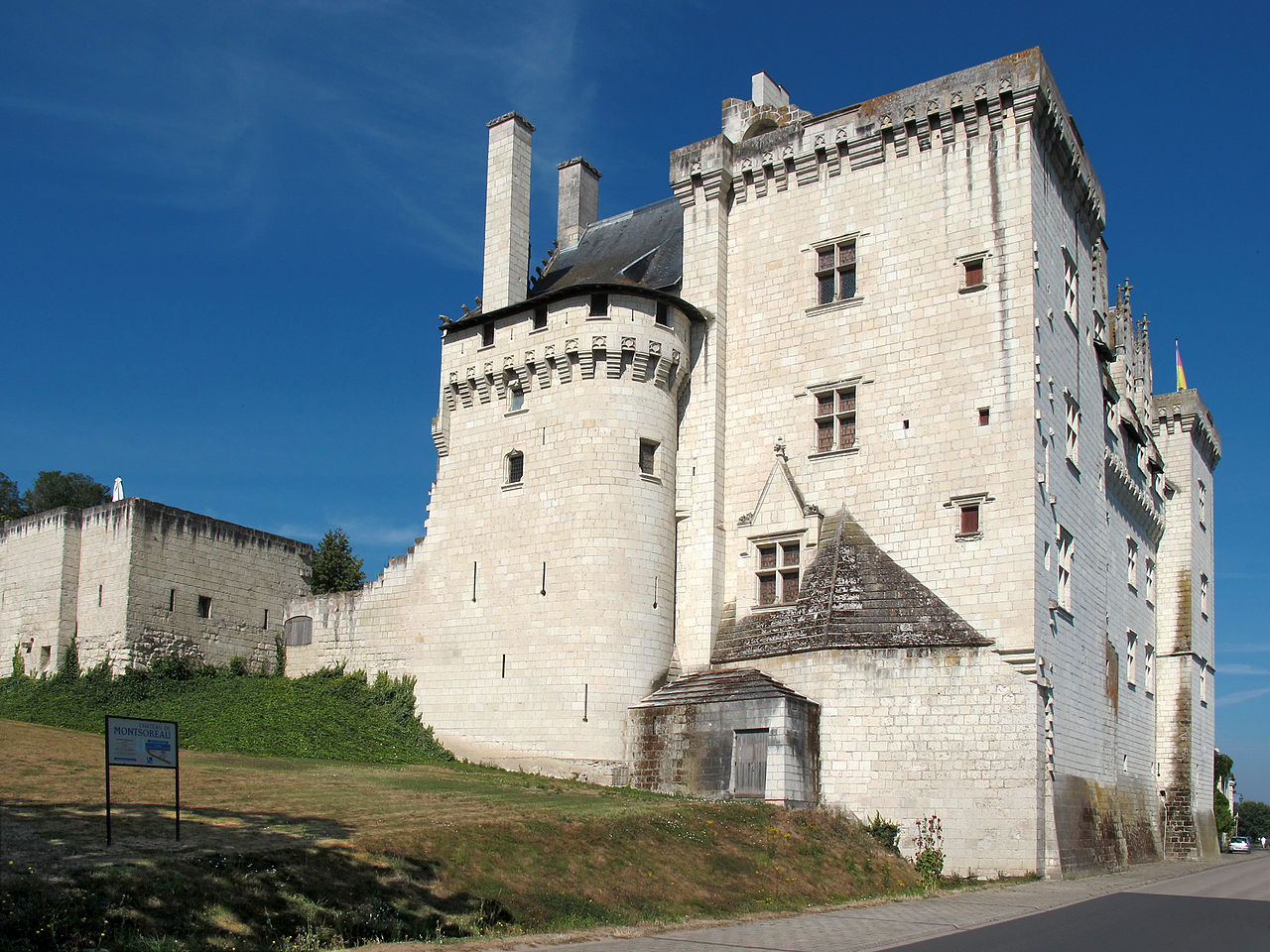

Il

castello di Montsoreau sorge a

pochi metri dalla riva della

Loira ma, quando fu costruito

nel XV secolo, la fronte del

castello era direttamente

lambita dalle acque del fiume,

a cui nel 1820 fu ingrossato

l’argine. Il costruttore,

Jean de Chambes, personaggio

della corte di Carlo VII,

aveva inteso di farne un punto

di controllo sulle diverse vie

che toccavano la zona, tra cui

quella frequentata dai

pellegrini in marcia verso

l’abbazia di Fontevraud. Il

castello di Montsoreau sorge a

pochi metri dalla riva della

Loira ma, quando fu costruito

nel XV secolo, la fronte del

castello era direttamente

lambita dalle acque del fiume,

a cui nel 1820 fu ingrossato

l’argine. Il costruttore,

Jean de Chambes, personaggio

della corte di Carlo VII,

aveva inteso di farne un punto

di controllo sulle diverse vie

che toccavano la zona, tra cui

quella frequentata dai

pellegrini in marcia verso

l’abbazia di Fontevraud.

Il

nome Montsoreau appare per la

prima volta nella sua forma

latina Castrum Monte

Sorello o Mons

Sorello in un registro del

1086, in cui Mons o Monte si

riferisce ad un promontorio

roccioso. L'origine e

l'interpretazione del nome Sorello sono

ancora sconosciute ma secondo

Ernest Nègre il termine

significherebbe «fulvo» o «rosso».

Questa roccia deve certamente

la sua notorietà abbastanza

antica al fatto che si trovava

nel letto della Loira,

parzialmente circondata dalle

sue acque durante i periodi

delle alluvioni. Inoltre,

prima della costruzione della

fortezza, un edificio

amministrativo o di culto

occupava il sito già dal

periodo gallo-romano.

Costruito

in una posizione strategica,

su un promontorio roccioso nel

letto della Loira, immediatamente

alla confluenza dei fiumi

Loira e Vienne, si trova

all'incrocio di tre regioni

(Angiò, Poitou e Turenna),

nel cuore della Valle della

Loira. Il castello fu

costruito immediatamente sulle

rive della Loira, ai piedi

della collina, con una base di

tufo naturale costituita da

una roccia ancora visibile in

alcuni punti, in particolare

nel cortile del castello.

Questo

tipo di fondazione naturale è

abbastanza comune nella

costruzione di grandi edifici.

La sua posizione topografica

è piuttosto sfavorevole dal

punto di vista difensivo. Si

trova tra due piccole valli

che isolano una porzione

dell'altopiano di circa trenta

ettari, i cui bordi sono

piuttosto ripidi a est e a

ovest.

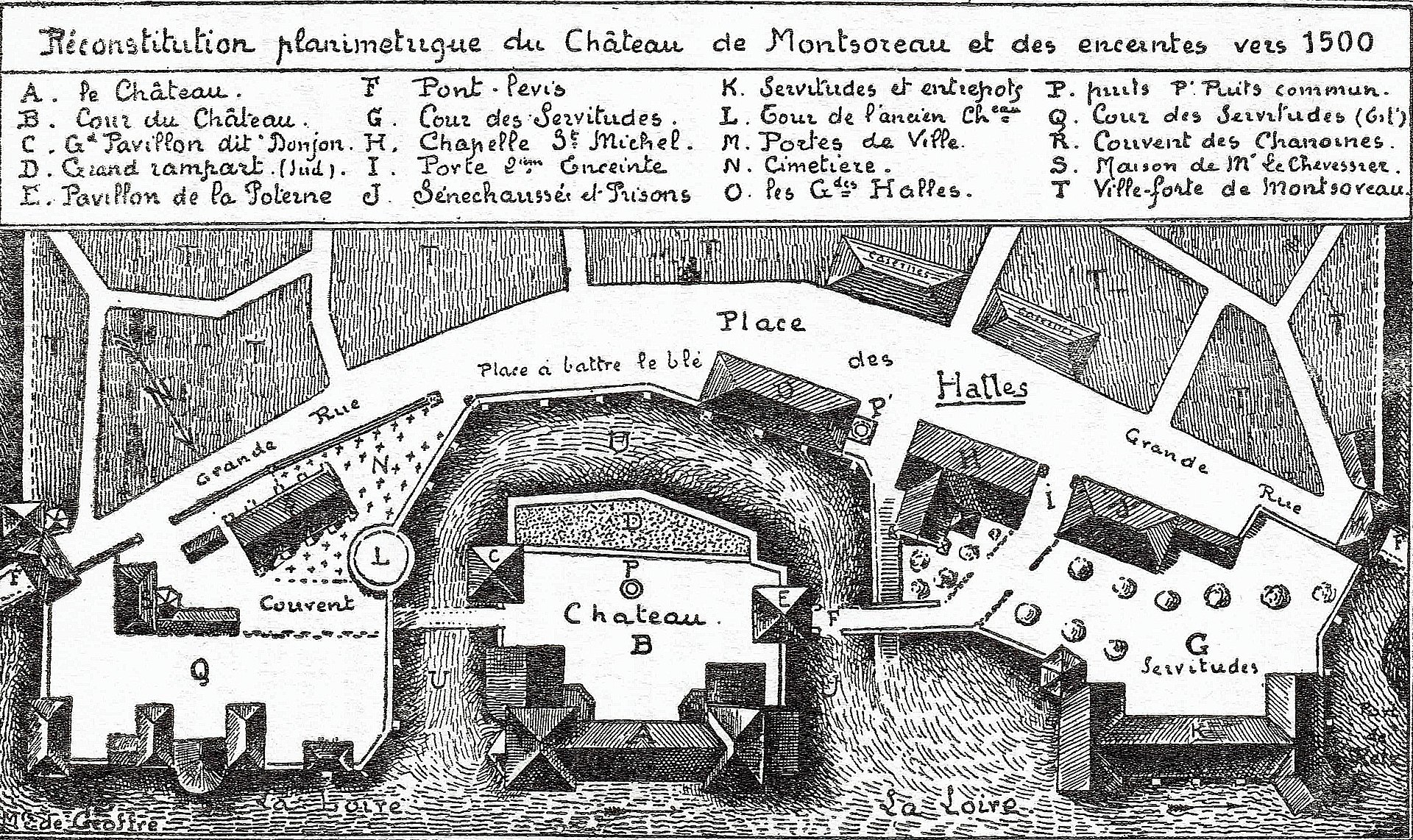

Il

sito, che si trova tra il

fiume Loira a nord e il

villaggio a sud, è costituito

da due gruppi distinti. L'aia,

alla quale si accede

attraverso un passaggio

coperto che costeggia la

cappella del castello, ospita

ancora due abitazioni. A est,

la parte signorile è protetta

su tre lati da un ampio e

profondo fossato. Un ponte

levatoio era l'unico modo per

attraversare questo fossato ed

entrare nel cortile superiore

del castello.

La

facciata nord dell'edificio

principale era originariamente

bagnata direttamente dal fiume

Loira prima della costruzione

della strada lungo il fiume

intorno al 1820. La

pianta dell'abitazione,

fiancheggiata da due torri

quadrate, è prolungata da tre

ali, due a sud e una nel

prolungamento occidentale

dell'edificio. Due torri di

scale si trovano agli angoli

dell'edificio principale con

le ali rivolte verso il retro.

Una porzione della cortina

muraria, che si è conservata

sul lato est, collega l'ala

est ai resti di una torre

abbandonata, impropriamente

chiamata «il maschio »,

ancora visibile alla fine del

XVII secolo. Un potente

bastione in terracotta,

scavato nell'estate del 2000,

in cui sono state rinvenute

parti del castello dell'XI

secolo, chiude il cortile a

sud.

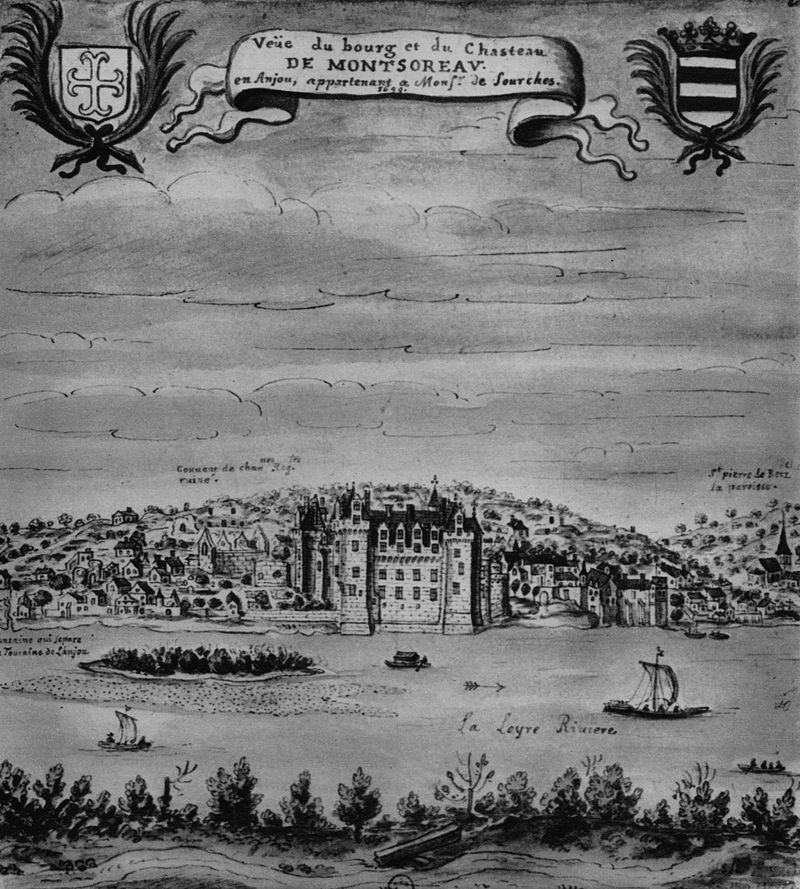

Il

villaggio che oggi porta il

nome di Montsoreau era

originariamente composto da

due entità:

il

porto di «Rest», vicino al

torrente chiamato Arceau;

il

castello « Rest sous

Montsoreau », sulla

parte opposta, ai piedi della

collina, sulle rive della

Loira.

Il

nome «Rest» deriverebbe dal

latino Restis che

significa «rete» in

riferimento ai numerosi

pescatori stabilitisi nel

villaggio. Il castello è

costruito in una posizione

strategica, su un promontorio

roccioso nel letto della

Loira, a valle della

confluenza della Loira con la

Vienne. Fu costruito

immediatamente sulle rive

della Loira, ai piedi della

collina, sulla riva sinistra

del fiume, con una base di tufo naturale

costituita da una roccia

ancora visibile in alcuni

punti. Questo tipo di

fondazione naturale è

abbastanza comune nella

costruzione di grandi edifici.

La sua posizione topografica

sembra essere piuttosto

sfavorevole dal punto di vista

difensivo, ma l'ipotesi

secondo cui nel luogo chiamato

« La Motte » ci

fosse un castello monticello

potrebbe spiegare

l'invulnerabilità della

fortezza che precede il

castello nel corso della

storia. Infatti, solo Enrico

II Plantageneto riesce a

conquistare la fortezza

costruita da Folco III

d'Angiò durante i suoi

450 anni di esistenza. Si

trova tra due piccole valli

che isolano una porzione

dell'altopiano di circa trenta

ettari i cui bordi sono

abbastanza ripidi a est e a

ovest.

Il

castello di Montsoreau si

trova nel cuore della Valle

della Loira. A nord, la Valle

della Loira forma una pianura

alluvionale situata a circa 30

metri sul livello del

mare. Le banche sono spesso

soggette ad inondazioni. Sulla

riva destra, la geografia del

fiume Loira presenta numerose

isole: Isola aux Mignons,

Isola Drugeon, sola Ruesche e

Isola au Than, situate proprio

di fronte al castello. I

terreni che vi si trovano sono

molto fertili e adatti alle

colture. A sud del fiume, un

altopiano calcareo del Cretaceo domina

la Loira ad un'altitudine

media di 70 metri sul livello

del mare. Viene utilizzato

principalmente per la viticoltura.

Questo altopiano è composto

da tufo turoniano,

rinomato per le sue qualità

architettoniche. La valle

dell’Arceau, perpendicolare

alla Loira, attraversa questo

massiccio calcareo all'altezza

di Montsoreau. A sud, più a

monte, il suo spartiacque

forma il bacino di Fontevraud-l'Abbaye.

L'esistenza di un luogo

chiamato "La Motte",

leggermente arretrato rispetto

alla collina, potrebbe evocare

il ricordo di una

fortificazione che proteggeva

il basso castello. Tuttavia,

questa ipotesi non è

supportata da alcuna traccia

sul terreno, anche se va

notato che i campi circostanti

mostrano una dispersione di

frammenti di tegole su una

vasta area. Più in generale,

la presenza di mobili

gallo-romani sul sito

testimonia l'esistenza di un

sito antico, indubbiamente

importante ma ancora poco

conosciuto. Lo scavo del

terrapieno a sud del castello

ha restituito, tra l'altro, un

fusto di colonna scanalata

proveniente probabilmente da

un tempio o da un

edificio pubblico

dell'antichità. Alcune

ipotesi archeologiche possono

essere avanzate sull'edificio

che ha preceduto la fortezza

costruita da Oddone I di

Blois nel 990: la

presenza di un edificio

chiamato Villa di Rest-sous-Montsoreau è

attestata nel 541 come

proprietà di Hardearde,

vicario di Innocenzo, vescovo

di Le Mans. Nell'VIII e

IX secolo, questa Villa di

Rest-sous-Montsoreau

apparteneva ai canoni di San-Martino-di-Tours.

Nell'832,

l'imperatore Ludovico il

Pio, figlio di Carlo

Magno, poi in Aquitania

durante l'inverno di

San-Martino, si rifugiò in

Francia, al «Castello di Rest»,

per sfuggire ai rigori

dell'inverno. Il 5

gennaio 844 o 855, Carlo

II il Calvo confermò, in

una carta, ai monaci di

San-Martino-di-Tours il

possesso della villa di Rest-sous-Montsoreau.

Il

nome Castello di Montsoreau

rimane soprattutto legato al

Monte Soreau su cui è

costruito. In effetti, il

Monte Soreau conobbe tre

edifici nei duemila anni della

sua occupazione. Del primo

edificio non si sa nulla,

tranne una colonna scanalata

trovata nel fossato durante i

restauri del XX secolo. Il

Monte Soreau fu poi

fortificato da Oddone I

Conte di Blois e poco

dopo passò sotto la corona

angioina di Folco il

Nero. Questa fortezza fu

teatro di epiche battaglie tra

i Conti d'Angiò e i Conti di

Blois in prima istanza, e il Re

d'Inghilterra e il Re

di Francia in seconda

istanza. L'ultimo edificio è

ancora in funzione nel XXI

secolo e anche se è uno dei

primissimi edifici rinascimentali in

Francia, è comunque legato

allo zelo del suo proprietario

durante l'esecuzione del

massacro della San

Bartolomeo di Angiò.

La

prima menzione scritta che

attesta l'occupazione del sito

da parte della tenuta di

Restis risale al VI secolo. Fu

trasformata in una roccaforte

intorno al 990 dal conte di

Blois Oddone I, poi passò

sotto il dominio angioino poco

prima del 1001. Il conte Folco

il Nero affidò la

guardia al cavaliere Gualtieri

di Montsoreau, che apparteneva

a una delle più prestigiose

famiglie d'Angiò. Così, il castrum

Monsorelli fa parte della

quarantina di roccaforti

d'Angiò ed è uno dei pochi

siti che già nelle prime ore

dell'anno Mille aveva lo

statuto di signoria

castellana. Un agglomerato si

sviluppa rapidamente intorno

al castello. Un luogo è

attestato nelle fonti scritte

a partire dall'XI secolo. La

prima menzione scritta che

attesta l'occupazione del sito

da parte della tenuta di

Restis risale al VI secolo. Fu

trasformata in una roccaforte

intorno al 990 dal conte di

Blois Oddone I, poi passò

sotto il dominio angioino poco

prima del 1001. Il conte Folco

il Nero affidò la

guardia al cavaliere Gualtieri

di Montsoreau, che apparteneva

a una delle più prestigiose

famiglie d'Angiò. Così, il castrum

Monsorelli fa parte della

quarantina di roccaforti

d'Angiò ed è uno dei pochi

siti che già nelle prime ore

dell'anno Mille aveva lo

statuto di signoria

castellana. Un agglomerato si

sviluppa rapidamente intorno

al castello. Un luogo è

attestato nelle fonti scritte

a partire dall'XI secolo.

All'epoca

dell'insediamento della

comunità fontevrista nel

1101, l'abbazia di Fontevrault

dipendeva da Gualtieri I di

Montsoreau, vassallo diretto

del conte di Angiò. La

suocera di Gualtieri, Hersende

di Champagne, è stata la

prima grande priore durante la

vita di Roberto

d'Arbrissel.

Nel

1150, Enrico II fu

nominato duca di Normandia all'età

di 17 anni e un anno dopo, nel

1151, ereditò la contea

d'Angiò alla morte del padre Goffredo

V d'Angiò. Nel 1152, Enrico

II sposò la duchessa Eleonora

d'Aquitania, divorziata otto

settimane prima dal re di

Francia Luigi VII, un

matrimonio che contravveniva a

tutti i costumi feudali.

Questo matrimonio, oltre

all'affronto e alla sfiducia

che rappresentava nei

confronti di Luigi VII,

creò un profondo risentimento

tra il re di Francia.

Così,

durante la rivolta organizzata

da Goffredo VI nel 1152 contro

il fratello per i suoi

possedimenti ad Angiò,

Goffredo VI trovò un alleato

d'elezione con Luigi VII.

Questa rivolta si concluse con

l'assedio e la cattura della

fortezza di Montsoreau,

costringendo Goffredo a

capitolare quando i suoi

principali alleati si erano già

arresi e Luigi VII si era

ammalato.

Enrico

II rimase conte d'Angiò, ma

le fortezze di Chinon,

Mirebeau, Loudun e

Montsoreau furono restituite a

Goffredo nel 1154, anche se

una disposizione del

testamento di suo padre

stabiliva che la contea d'Angiò

sarebbe tornata a Gofredo se

Enrico fosse diventato re

d'Inghilterra. Il

legittimo proprietario di Angiò, Normandia e

Aquitania in virtù della sua

alleanza con Eleonora, Enrico

II partì alla riconquista

dell'Inghilterra, allora

occupata da Stefano di Blois,

cugino di sua madre Matilde

d'Inghilterra, figlia del re

d'Inghilterra Enrico I.

Nel 1153 firmò il trattato

di Wallingford con il re

Stefano, dandogli in eredità

l'Inghilterra, e alla sua

morte, nel 1154, Enrico II

divenne re d'Inghilterra.

Nel

1156, Goffredo organizzò una

seconda rivolta contro il

fratello, che portò ancora

una volta alla cattura di

Montsoreau alla fine di agosto

del 1156, nonostante la cura

posta nella sua

fortificazione. Goffredo

e Guglielmo di Montsoreau sono

stati fatti prigionieri.

Goffredo riconquistò Loudun e Guglielmo

di Montsoreau quello del

suo feudo un po' più tardi,

tuttavia Enrico II tenne

Montsoreau per suo uso

personale, apparentemente fino

alla sua morte. Intorno

al 1168, Enrico II ordinò la

costruzione del primo argine

della Loira tra Langeais e Saint-Martin-de-la-Place su

oltre 45 km per proteggere la

valle. Questo ordine del

Re d'Inghilterra è stato

firmato da Guglielmo di

Montsoreau e da suo figlio

Guglielmo. Nel 1171,

quest'ultimo concesse ai

monaci di Turpenay il diritto

di costruire case libere da

ogni diritto d'autore

all'interno del recinto del

castrum.

Con

Gualtieri, suo figlio

maggiore, non avendo figli

maschi, la signoria passò

alla famiglia Savary di

Montbazon, in seguito al

matrimonio della figlia Ferrie

con Pietro II Savary, signore

di Montbazon nel 1213. La

famiglia Savary di Montbazon

possiede la terra di Montbazon

da una donazione fatta da Filippo

Augusto, una donazione del re

che li obbliga a mettere

questa terra nelle sue mani

ogni volta che ne fa richiesta

e proibisce loro di

fortificarla senza il suo

consenso. Dopo la sua vittoria

a Bouvines, Filippo Augusto lo

scelse nel 1214, insieme a

Guido Turpin, arcidiacono di Tours,

per fare pace con il re

d'Inghilterra Giovanni

senza terra.

La

seconda casa di Montsoreau si

estinse nel 1362, quando

l'unica figlia di Rinaldo VII

sposò Guglielmo II di Craon.

La famiglia di Craon (i

visconti di Chateaudun) ha

conservato la signoria fino al

1398. La quarta casa,

quella degli Chabot, durò poi

solo pochi decenni. Nel 1450,

per saldare vari debiti, Luigi

II Chabot vendette i suoi

possedimenti di Montsoreau e

della Coutancière al cognato, Giovanni

II di Chambes, che aveva già

intrapreso tra il 1443 e il

1453 la costruzione

dell'attuale castello di

Montsoreau. Discendente di

un'antica famiglia nobile

dell’Angoumois, Giovanni II

di Chambes entrò al servizio

di Carlo VII nel 1426 in

quanto scudiero, due anni

prima del famoso incontro tra Carlo

VII e Giovanna

d'Arco al castello

di Chinon.

Panettiere

nel 1438, consigliere e poi

ciambellano, divenne nel 1444

«primo maggiordomo» del re,

in quel periodo si unì a Giacomo

Coeur. Dopo la disgrazia di

quest'ultimo nel 1453,

Giovanni II de Chambes

ricevette una considerevole

somma di denaro che il

finanziere gli doveva. Carlo

VII gli affidò diverse

delicate missioni diplomatiche

e lo inviò come ambasciatore

presso la Repubblica di

Venezia nel 1459 per

preparare una nuova crociata a Roma e

in Turchia. Le sue

signorie di Montsoreau e di

Argenton, ma anche le sue

varie cariche - fu in seguito

governatore di La

Rochelle e anche

capitano-castellano e vicario

di Niort, Talmont-sur-Gironde e Aigues-Mortes -

gli assicurarono un reddito

considerevole.

Dal

1450 al 1460, Giovanni II de

Chambes svolse sempre più un

ruolo di ambasciatore; fu

spesso chiamato a rimanere

fuori da Angiò, mentre il suo

castello era in costruzione ;

questi dieci anni

rappresentarono un notevole

aumento della sua influenza

politica e finanziaria grazie

alla sua vicinanza a Carlo

VII. Meno vicino al suo

successore Luigi XI,

Giovanni II di Chambes si

ritirò gradualmente dalla

vita politica a partire dal

1461.

Giovanni

III successe a suo padre,

morto nel 1473, e sposò Maria

di Châteaubriant, che fondò

nel 1519 la collegiata di

Santa-Croce dall'altra parte

del fossato che circonda il

castello. Nel 1505, Anna

di Bretagna e sua figlia Claudia

di Francia soggiornarono per

un mese al castello di

Montsoreau prima di scendere

la Loira verso la Bretagna. In

seguito, Claudia di Francia si

fidanzò con Carlo di

Lussemburgo per facilitare la

conduzione della terza

guerra italiana rafforzando

l'alleanza spagnola. Luigi

XII fece annullare il

fidanzamento nel 1505 e ordinò

il suo matrimonio con

Francesco di Valois-Angoulême,

il futuro Francesco I.

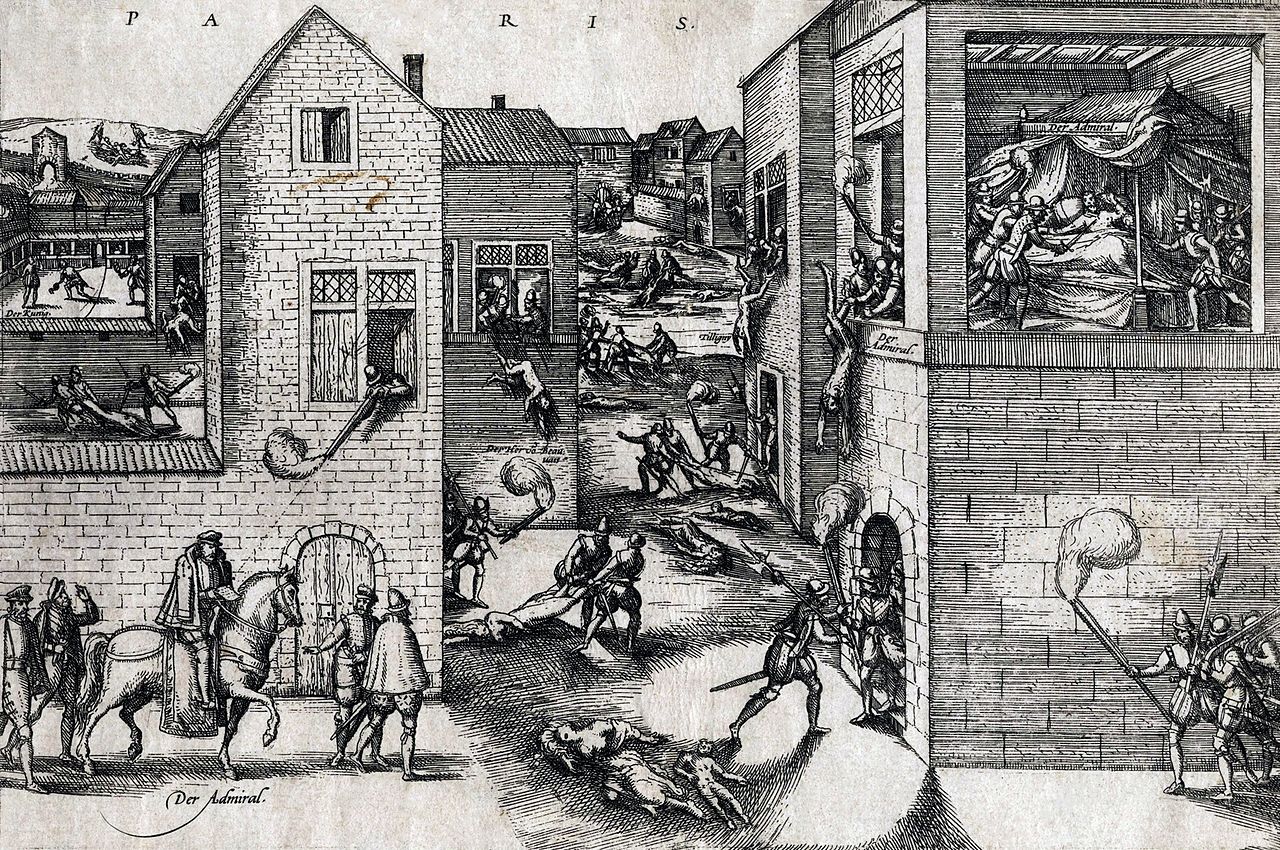

Giovanni

IV di Chambes è l'esecutore

della San Bartolomeo angioina.

Nel 1530, Filippo di Chambes,

che viveva a Montsoreau, sposò

Anna di Laval-Montmorency. Il

figlio maggiore, Giovanni IV

di Chambes, eredita Montsoreau

e il dominio della Coutancière

che diventa una baronia nel

1560. Montsoreau viene

saccheggiata dai protestanti nel

1568. La collegiata Santa

Croce e le fortificazioni

della città vengono

distrutte. Il 22 agosto 1572

l'attentato a Gaspard di

Coligny fu l'evento che

scatenò il massacro dei

protestanti a Parigi che

avvenne due giorni dopo, nel

giorno di San Bartolomeo.

Questo massacro durò diversi

giorni per poi estendersi a più

di venti città di provincia. Giovanni

IV di Chambes organizzò con

zelo la «San Bartolomeo» a Saumur e

a Angers i 28 e 29

agosto, nonostante il divieto

disposto dal re Carlo IX nel

28 agosto. La baronia di

Montsoreau fu istituita come

contea con lettere brevettate

del 1573 e del 1575. Dopo la

morte di Giovanni IV de

Chambes, avvenuta nel 1575, il

fratello Carlo di Chambes

divenne conte di Montsoreau e

sposò l'anno successivo

Francesca di Maridor, il cui

nome rimane legato

all'assassinio di Louis de

Bussy di Amboise.

Una

guarnigione di cinquanta e poi

venti soldati risiedeva nel

castello nell'ultimo decennio

del XVI secolo. Tuttavia, non

esiste più sotto il regno di Luigi

XIII: René de Chambes chiese

una guarnigione di truppe

reali, ma Richelieu rifiutò.

Secondo Tallement de Réaux

nelle sue Storiette,

Renato di Chambes sarebbe

stato condannato come falsario

per l'accusa di una delle sue

amanti. È condannato a

morte e deve fuggire in

Inghilterra da dove non tornerà

più. Dopo la morte del suo

successore Bernardo di

Chambes, il castello di

Montsoreau è occupato solo

raramente dai suoi vari

proprietari.

Catherine

de Chambes, la figlia maggiore

di Bernardo di Chambes, sposò

Luigi-Francesco I del Bouchet,

morto nel 1716, lasciando

400.000 sterline di debiti. Il

figlio maggiore, Luigi I del

Bouchet, sposò Jeanne de

Pocholle du Hamel che gli portò

200.000 sterline di dote. Nel

1793 il castello di Montsoreau

è stato dichiarato proprietà

nazionale. Catherine

de Chambes, la figlia maggiore

di Bernardo di Chambes, sposò

Luigi-Francesco I del Bouchet,

morto nel 1716, lasciando

400.000 sterline di debiti. Il

figlio maggiore, Luigi I del

Bouchet, sposò Jeanne de

Pocholle du Hamel che gli portò

200.000 sterline di dote. Nel

1793 il castello di Montsoreau

è stato dichiarato proprietà

nazionale.

La

vedova di Luigi-Francesco II

del Bouchet de Sourches,

marchese di Tourzel, vendette

il castello nel 1804. In

seguito alla vendita della

proprietà, l'edificio è

stato occupato da 19

proprietari che hanno

ristrutturato il sito. Lo

stato esterno dell'edificio

principale è in parte noto

grazie a varie

rappresentazioni e descrizioni

effettuate nella seconda metà

del XIX secolo, che mostrano

lo stato fatiscente

dell'edificio.

Nel

1910 il castello si trovava in

pessimo stato, cosa che

preoccupava i membri della

Società Archeologica

Francese. Grazie alla

combattività del senatore de

Geoffre, che ha sensibilizzato

il Consiglio generale, il

Dipartimento del Maine-e-Loira

acquistò gradualmente le

varie proprietà a partire dal

1913 e i lavori di restauro,

iniziati nel 1923,

continuarono senza

interruzioni fino alla seconda

guerra mondiale.

Restauri

del XX secolo

Nel

1919, lo Stato e il Consiglio

generale del Maine-e-Loira,

sotto l'impulso di Giovanni di

Geoffre di Chabrignac,

lanciano una grande campagna

per restaurare il castello di

Montsoreau allora in rovina.

La prima fase consisté nel

proteggere l’edificio dalle

acque piovane con l'aiuto di

coperture temporanee.

Danneggiate le travi modanate

del XV secolo, Jean Hardion,

architetto capo dei monumenti

storici, decise di incorporare

cemento armato nel legno

originale.

Le

nuove parti in cemento vennero

dipinte per creare l'illusione

del legno da un artigiano

angioino di nome Leboucher. La

cornice originale in legno di

castagno viene consolidata e

completata. Il lavoro si

interrompe durante la e

riprese alla fine del

conflitto.

| Data |

Restauri |

|

1923

- 1928

|

I

primi consolidamenti e

la protezione

dell'edificio dalle

acque vengono

effettuati

dall'architetto capo

J. Hardion e da

Bricard, architetto

del dipartimento di

Maine-e-Loira. |

| 1923 |

Riparazione

dell'attico centrale e

dei lucernari.

|

| 1924 |

Consolidamento

delle volte della

parte occidentale;

consolidamento

mediante la posa di

travi in calcestruzzo

nell'asse

trasversale

del corpo centrale del

castello. |

| 1925 |

Riparazione

della copertura della

parte orientale;

consolidamento del

frontone sud e dei

ceppi del camino. |

| 1926 |

Restauro

della torre di scala

rinascimentale. |

| 1927

- 1928 |

Completamento

del restauro della

struttura del tetto e

della copertura

dell'edificio centrale

e del suo piano

superiore in travi e

soletta in cemento

armato. |

| 1929

- 1931 |

Restauro

della falegnameria

esterna; restauro del

pavimento dell'ultimo

piano del padiglione

ovest con travi e

soletta in

calcestruzzo. |

| 1933

- 1934 |

Creazione

di un accesso sul lato

est sotto la direzione

dell'architetto capo

M. Lotte; demolizione

delle costruzioni

parassitarie del XIX

secolo nel cortile

principale. |

| 1935 |

Sistemazione

dei locali al piano

terra del castello e

parziale restituzione

del pavimento al 1º

piano. |

| 1936 |

Consolidamento

del ponte di accesso

al castello sul lato

ovest (accesso Piazza

delle diligenze). |

| 1937 |

Completamento

del restauro della

torretta della scala

occidentale nota come

Scala Medievale. |

| 1939 |

Copertura

temporanea del

padiglione est;

restauro delle mura

del castello. |

| 1948

- 1949 |

Riparazioni

puntuali a cura

dell'architetto capo

B. Vitry. |

| 1951

- 1954 |

Impermeabilizzazione

delle terrazze dei due

padiglioni,

regolazione della

muratura. |

| 1955

- 1956 |

Installazione

del museo dei Goums

marocchini nelle sale

del castello. |

| 1957

- 1964 |

Riparazione

dei telai e dei tetti

della scala ovest;

restauro della

muratura della

latrina;

consolidamento esterno

e sostegno ad ovest;

la scala in legno che

porta ad est è

ricostruita in pietra.

|

| 1993 |

Installazione

di un parcheggio sulle

rive della Loira e

trattamento del

conglomerato

bituminoso a livello

del molo

Alexandre-Dumas da

parte dei servizi

stradali del

dipartimento. |

| 1994 |

Rapporto

di studio archeologico

di Dominique Prigent

del Servizio

dipartimentale

dell'Archeologia.

Studio preventivo al

restauro degli edifici

e del muro di cinta

dal capo architetto G.

Mester di Parajd. |

| 1994

- 2001 |

Lavori

di restauro degli

edifici e del muro di

incinta del castello:

consolidamento delle

strutture,

restituzione delle

parti alte. Apertura

alla visita 6 luglio

2001 di un percorso di

visita suoni e luci

intitolato. |

Museo dei goum marocchini e degli affari indigeni del Marocco

Dal

1956 al 1999, il castello di

Montsoreau ospitata il Museo

dei goum marocchini e degli

affari indigeni del Marocco. Nel

1956, quando il Marocco diventa

indipendente e i goum marocchini

- unità di fanteria leggera

dell'esercito africano

composte da truppe marocchine

native sotto la supervisione

francese - costituiscono il

nucleo dell'Esercito reale

marocchino, il colonnello

Aunis ottiene dal Consiglio

generale del Maine e Loira

l'autorizzazione ad utilizzare

le sale al primo piano del

castello di Montsoreau per

allestire il Museo dei goum

marocchini e degli affari

indigeni del Marocco con lo

scopo di ricordare questo

periodo.

Questa

autorizzazione è stata

ratificata con la firma di un

contratto di locazione

enfiteutica di 99 anni tra la

Koumia (Associazione degli ex

goum marocchini e degli affari

indigeni del Marocco) e il

Consiglio generale del Maine e

Loira. L'inaugurazione avvenne

nell'agosto 1956 alla presenza

del maresciallo Juin e del

colonnello Mac Carthy. Terminatosi

prematuramente il contratto

enfiteutico, il museo chiuse

il 1º marzo 1997.

Museo

di arte contemporanea dal 2016

Nel

gennaio 2016, il Consiglio

dipartimentale del

Maine-e-Loira ha consegnato il

castello a Philippe Méaille tramite

un contratto d'affitto

enfiteutico di 25 anni. Da

aprile 2016, Philippe Méaille

vi presenta la sua collezione

d'arte contemporanea incentrata

su Art & Language. Si

tratta della più grande

collezione al mondo di opere

di Art & Language,

collettivo di artisti inglesi,

americani e australiani

considerati gli inventori

dell'arte concettuale. Il

museo, denominato Castello

di Montsoreau-Museo di arte

contemporanea, ha aperto in

aprile 2016.

La

collezione Philippe Méaille

viene regolarmente prestata a

musei internazionali e

nazionali (Centre

Georges-Pompidou a Parigi,

MACBA a Barcellona, Guggenheim

Museum a Bilbao,

Centre de création

contemporaine Olivier Debré

(CCCOD) a Tours e per mostre

tematiche (nel maggio 1968 con Sollevamenti alla Galleria

nazionale dello Jeu de Paume a

Parigi e Luther und

die Avant Garde a Wittenberg).

Nell'anno

della sua apertura, il museo

ha accolto 35.000 visitatori.

Quell'anno ha edicato una

mostra temporanea

all’artista Agnès

Thurnauer e per due volte

ha reso omaggio all'artista

minimalista François

Morellet. Primo omaggio fu la

creazione, l'8 aprile 2016,

del Premio François Morellet,

che ogni anno ricompensa un

autore per il suo impegno

nell'arte contemporanea. Il

premio est remis durante le

Giornate nazionali del libro e

del vino a Saumur. La

prima edizione del Premio François

Morellet ricompensò Catherine

Millet. Il Castello di

Montsoreau – Museo di arte

contemporanea rese omaggio a

François Morellet una seconda

volta installando una delle

opere di François Morellet

sulla facciata del castello

nel dicembre 2016 mentre François

Morellet era morto 9 mesi

prima, il 10 maggio 2016.

Architettura

La

scala con la quale si entra

nel castello termina in un

cortile quadrangolare. A nord,

sul lato della Loira, sorge

l'edificio principale, situato

tra due alti padiglioni

affiancati, a est e a ovest,

da due piccole ali ad angolo

retto. A est rimane una torre

rettangolare in rovina,

impropriamente chiamata

mastio, che nel secolo scorso

è stata spianata a pochi

metri dal livello del suolo.

Sul lato opposto, anche il

padiglione d'ingresso è stato

distrutto per recuperare

materiali da costruzione. A

sud rimane solo un grande

bastione di terra battuta,

trafitto da cantine, che ha

raddoppiato il muro di

cinta.

Al

di là del fossato si trova la

chiesa castrale di San

Michele, ora trasformata in

abitazione. Il fossato

difensivo, largo una ventina

di metri e originariamente

molto profondo, circonda il

castello su tre lati. Durante

gli alluvioni veniva

periodicamente invaso dalle

acque del fiume Al

di là del fossato si trova la

chiesa castrale di San

Michele, ora trasformata in

abitazione. Il fossato

difensivo, largo una ventina

di metri e originariamente

molto profondo, circonda il

castello su tre lati. Durante

gli alluvioni veniva

periodicamente invaso dalle

acque del fiume

L'intero

edificio è costruito in

pietra di tufo bianco. Questo

calcare morbido e poroso, così

comune in Angiò e Turenna,

qui è di ottima qualità. È

stato estratto da profonde

cave sotterranee scavate nella

roccia, nelle immediate

vicinanze del cantiere, e

tagliato in pietre di

dimensioni piuttosto modeste,

non molto diverse da quelle in

uso prima della Guerra

dei Cent'anni. I segni

lapidari - numeri romani

incisi sulla maggior parte

delle pareti interne - non

corrispondono all'identità

degli operai, ma indicano

l'altezza precisa delle

pietre, a testimonianza di

un'organizzazione del cantiere

molto elaborata.

I

tetti sono in ardesia di

Angers, come era consuetudine

in tutta la valle. La

facciata sulla Loira, con i

suoi due padiglioni

rettangolari leggermente

aggettanti e massicci, ha un

aspetto severo, anche se

questo è chiaramente

attenuato dalle

grandi bifore e

traverse. Ciò che la

differenzia dalla facciata del cortile -

che è comunque sobria - è

l'importanza della parte

inferiore del muro, che è

semplicemente traforata da

piccole aperture; questo

infatti riflette un'intenzione

architettonica massiccia volta

a lasciare un forte segno nel

paesaggio. Nessuna

materializzazione delle

campate sottolinea le linee

verticali; d'altra parte, la

camminata del parapetto mostra

una chiara linea

orizzontale.

Il

sistema difensivo del castello

è limitato al profondo

fossato, a qualche feritoia e

al camminamento a parapetto

coronato da caditoie.

Questi sono sostenuti da

staffe sagomate; il parapetto

è decorato con archi a

trifoglio di varie forme, che

rivelano un'interessante

preoccupazione estetica da

parte dei costruttori.

L'interno dell'edificio ha -

ed era già così al momento

della costruzione - diversi

elementi che riflettono un

desiderio di comfort, come le

grandi finestre che forniscono

una ottima illuminazione delle

stanze e sono dotate di sedili

(panca di pietra nel vano

della porta), o la presenza di

25 caminetti. D'altra

parte, i resti di decorazioni

dipinte che compaiono su

alcune ciminiere sono

post-costruzioni - devono

risalire al XVI secolo - e

sono poche le sculture.

Per

quanto riguarda le strutture,

le latrine sono state disposte

in cubicoli all'angolo dei

padiglioni e distribuite dal

piano terra al secondo piano.

L'evacuazione è stata

effettuata direttamente nella

Loira, attraverso semplici

tubi verticali. L'ala a est è

stata costruita più tardi e

ha un sistema più elaborato.

Gli

edifici del castello

EDIFIFI

DI SERVIZIO

Portico

d'ingresso -

Il

passaggio coperto all'ingresso

del sito castrale, che

assomiglia a un portico,

corrisponde all'edificio della

corte signorile di Montsoreau.

Segna l'accesso al cortile del

castello.

Corte

signorile -

La

corte di giustizia signorile

costituisce anche il portico

d'ingresso all'intero sito

castrale. L'edificio risale

alla fine del XV o

all'inizio del XVI

secolo. Ha elementi notevoli,

in particolare la sua facciata

in legno riccamente decorata.

Infatti, come Giovanna Chabot,

signora di Montsoreau, ammise

al re René nel 1480, la

baronia di Montsoreau ha i «diritti

di giustizia trainata, bassa e

media » esercitati dagli

ufficiali signorili.

Probabilmente ha mantenuto il

suo uso fino alla fine

dell'Antico

Regime. Durante

la Rivoluzione, quando

furono aboliti i diritti di

giustizia signorile,

l'edificio fu trasformato in

abitazioni e negozi. Oggi è

un'abitazione privata. Ad

ovest collega l'aia alla corte

signorile del castello. Nel

XVII secolo il ponte levatoio

fu sostituito da un ponte di

pietra dormiente.

Siniscalcato

e prigione -

L'alloggio

del Siniscalco è da

associare al tribunale

signorile situato a pochi

metri di distanza. Il

palazzo del Siniscalco fu

ristrutturato nel XVIII

secolo.

Chiesa

castrale di Nostra-Dama del

Boile -

La

chiesa castrale e parrocchiale

di Nostra-Dama del Boile e poi

San-Michele del Boile, nota

come cappella San-Michele, fu

fondata nel 1219 da Gualtieri

di Montsoreau e fu costruita

all'incrocio tra l'aia

castrale e la piazza del

mercato. Il termine «boile»

o «baile» si riferisce al

cortile del castello. Era uno

degli elementi principali del

complesso castrale dei signori

di Montsoreau. Svolgeva la

funzione di chiesa della

parrocchia del castello,

formando un'enclave

all'interno della parrocchia

di San-Pietro di Rest. I

parrocchiani erano la famiglia

signorile, gli ufficiali e la

servitù. Lo stemma della

famiglia de Chambes è

visibile sulla chiave di

volta della cappella.

Durante

il Medioevo e il Rinascimento,

la chiesa aveva cinque

cappelle:

-

una

cappella in onore della

Maddalena. Fondata da Rinaldo

VII Savary di Montbazon e da

sua moglie Eustachie

d'Anthenaise nel XIV secolo.

-

Cappella di San Nicola

-

Cappella Les Perrins

-

Cappella di San Michele

-

Cappella Nostra-Dama del Boile

La

chiesa servì anche come luogo

di sepoltura e necropoli

dinastica tra la fine del XV

secolo e l'inizio del XVI

secolo per i signori di

Montsoreau. Nel 1520, Maria di

Châteaubriant, signora di

Montsoreau, ne segnalò le

sepolture. Tra questi, quelli

di Giovanni III de Chambes,

Giovanni II de Chambes, Giovanna

Chabot. Ha contribuito a far sì

che il vecchio villaggio di

Rest venisse soppiantato dal

villaggio castrale. Con

l'arrivo della famiglia di

Chambes, la chiesa ha subito

importanti trasformazioni,

come testimonia il campanile.

Dal XVII secolo, la chiesa

prese il nome di Chiesa di

San-Michele, probabilmente

perché Filippo e Carlo di

Chambes furono fatti cavalieri

dell'Ordine di San-Michele. I

canoni del capitolo canonico

di Santa Croce occuparono

questa chiesa nei secoli XVII

e XVIII dopo la distruzione

della collegiata di Santa

Croce.

Oggi

l'edificio è un'abitazione

privata.

Porto

del castello

-

Il

porto del castello di

Montsoreau è un porto

importante nel Rinascimento,

con una grande attività

legata al pedaggio della Loira

che prevaleva al castello. Nel

1493 una decisione del

Parlamento regolò i diritti

che dovevano essere raccolti a

Montsoreau. Nel 2017 il porto

è stato riaperto alla

navigazione sotto l'impulso di

Philippe Méaille, l'attuale

proprietario del castello.

Sono state allestite navette

fluviali da Saumur.

Lasciano i turisti

direttamente ai piedi del

castello.

Collegiata

di Santa Croce

-

Durante

la sua vita, Giovanni III

di Chambes si impegnò a

fondare una cappellania laica,

ma morì prima di poter

completare il suo progetto. La

collegiata di Santa Croce fu

fondata postumo dalla sua

vedova, Maria di Châteaubriant,

signora di Montsoreau, il 31

marzo 1520, dove aveva fondato

un capitolo composto da un

decano e quattro canonici, a

ciascuno dei quali aveva

attribuito 150 l.t. di

reddito. Lo studio della

documentazione conservata

permette di localizzare la

collegiata proprio nel luogo

dove oggi sorge la casa al 10

di rue Giovanna d’Arco.

La

Collegiata della Santa Croce

è utilizzata come luogo di

sepoltura dal 1520 e ha un

piccolo cimitero annesso. Le

vedute del 1636-40 e del 1699

non mostrano un chiostro, ma

il nome della casa canonica

che fu eretta sulle sue

rovine, «Les Cloistres »

potrebbe far pensare che ce ne

fosse uno. Dopo alcuni

decenni, la collegiata fu

saccheggiata e rovinata

durante le guerre di

religione. Nel 1568 le truppe

protestanti comandate dal

conte di Montgommery

saccheggiarono e rovinarono la

chiesa. Ulteriori danni

potrebbero essersi verificati

nel 1587 quando Enrico di

Navarra, il futuro Enrico

IV, passò più volte

Montsoreau prima e dopo la sua

vittoria a Coutras.

Durante la Rivoluzione

Francese, la proprietà e i

suoi annessi furono

sequestrati e venduti come

proprietà nazionale l'11

novembre 1790. Il

cimitero è annesso alla

Collegiata di Santa Croce nel

1520.

Bassa-corte

-

Al di là del fossato si

trovava l'aia, divisa in due

parti precedentemente

circondate da muri. A ovest il

cortile è collegato al

castello da un ponte

levatoio.

Alloggi

e aree comuni

-

Questi

edifici della seconda metà

del XV secolo sono gli

elementi principali dell'aia

del castello. Essi formano un

insieme coerente di annessi

destinati all'alloggio e al

deposito: magazzino, granaio

del sale, stalle, alloggi,

struttura collegata al casello

della Loira. Una parte di

questi annessi ospita ora la

scuola pubblica di Montsoreau.

Gloriette

-

Costruita

nel XVIII o XIX secolo, questa glorietta sulle

rive della Loira è una

testimonianza del periodo neoclassico,

che vide la costruzione di

templi nell'antichità spesso

dedicati alle muse, Venere o Apollo,

nella corrente del

romanticismo e della poesia

elegiaca che ne deriva. A

volte servono anche come

belvedere per ammirare la

bellezza della natura, come

qui dove la glorietta si

affaccia sulla Loira. Questo

padiglione è stato decorato

con una carta da parati

panoramica prodotta nel 1853

dalla fabbrica Pignet, che

rappresentava Roma, Parigi e Londra,

per far dialogare il fiume

Loira con la Senna, al Tevere e

al Tamigi.

Cantine

-

Nella parte meridionale del

fossato si trova una profonda

cantina coperta da una doppia

volta a botte. Doveva essere

usato come magazzino. Questa

cantina è probabilmente da

associare al pedaggio che i

signori di Montsoreau

riscuotevano fino al 1631.

I

giardini e orto

-

Giardini

selvaggi installati nel 2017

in omaggio a Miriam

Louisa Rothschild. Nel XV

secolo, vicino alle cucine del

castello si trovava un vasto

orto che forniva verdure ed

erbe aromatiche. Il

fossato difensivo che oggi

corrisponde ai giardini, era

largo circa 20 metri e

circondava il castello su tre

lati. Nel 1450 il fossato era

più profondo di quello che

vediamo oggi. A secondo delle

stagioni, il fossato era sia

asciutto sia in acqua quando

la Loira è stata allagata.

Economia

della pietra e del piombo

-

Il

Servizio Archeologico

Dipartimentale del

Maine-e-Loira stima che 92.000

conci siano stati utilizzati

per costruire le mura

dell'edificio principale. Se

aggiungiamo i conci delle

volte e le pietre di tufo del

pavimento, la stima raggiunge

i 105.070 blocchi. L'edificio

principale ha un totale di

2.576 m3 di tufo per i

rivestimenti, 157 m3 per le

volte e 72,5 m3 per la

pavimentazione. La costruzione

dell'abitazione ha richiesto

5.223 m3 di tufo, di cui 2.805

m3 sotto forma di pietra

lavorata e 2.418 m3 sotto

forma di macerie, pari a 7.573

tonnellate di pietra. Il

volume totale delle pietre

estratte rappresenta 8.000 m3

, ovvero circa 15 anni di

attività per un cavatore.

Il

piombo è stato utilizzato per

creste, grondaie, pennelli e

vetrate. Tra il tetto del

volume centrale, i padiglioni

delle torri e i dormitori,

l'edificio principale ha un

totale di 300 metri lineari di

creste, valli e articolazioni

dell'anca. Sono stati

utilizzati 400 quintali (19,58

tonnellate) di piombo, che

hanno permesso di produrre tra

350 m2 e 450 m2 di tavole di

piombo di 4-5 mm di spessore. Giovanni

II de Chambes ha ottenuto dal

re Carlo VII la

libera circolazione di questo

piombo da Lione, che ha

trasportato via terra fino a

Roanne e poi lungo la Loira

fino a Montsoreau. È

probabile che questo piombo

provenisse dalla miniera di

Pampailly, allora di proprietà

di Giacomo Coeur, poiché

anche per una miniera così

importante (Pampailly nel 1455

è considerata una delle

miniere più importanti del

regno) queste quantità

rappresentano circa 6 mesi di

estrazione/produzione.

SPAZI

INTERNI

Composizione

-

L'edificio

è situato parallelamente al

fiume, sul bordo

settentrionale della riva che

funge da base. È costituito

da un edificio principale

fiancheggiato a nord da due

alte torri quadrate e a sud da

due torri di scale che si

inseriscono negli angoli

iniziati da due brevi ali. A

est, un muro collega questo

complesso ai resti di un'altra

torre quadrata, un tempo alta

quanto le precedenti. A ovest

si trovava l'ingresso del

cortile: un documento degli

anni 1636-1640 mostra uno

stretto passaggio coperto a

forma di padiglione, preceduto

da un ponte levatoio,

collegato all'abitazione da

una cortina merlata. Il

cortile ha un pozzo centrale.

Una visita al fossato rivela i

resti di un muro medievale in

gran parte crollato,

appoggiato su un terrapieno di

terra. Nella parte posteriore,

il muro è anche baluardo di

una massa solida di terra che

è stata trafitta da cantine

che hanno alterato la stabilità

della proprietà.

Oltre

il fossato, verso ovest,

rimangono alcuni elementi

dell'aia, tra cui l'edificio

d'ingresso. Si affaccia sulla

piazza del paese e si

distingue per una bella

sezione in legno del XVI

secolo, vicino a un'abitazione

costruita nella seconda metà

del XV secolo innestata su un

edificio più antico. Un lungo

edificio, anch'esso risalente

al tardo Medioevo, è

sostenuto a nord da solidi

contrafforti: in origine

conteneva stalle,

un'abitazione e un fienile che

è stato trasformato in una

scuola e in una casa. I

prospetti includono alcune

caratteristiche notevoli. Il

principale è senza dubbio la

disposizione delle caditoie

che corrono lungo lo sbalzo

del corpo centrale e delle

torri su tutti i lati

dell'abitazione, compreso il

cortile.

Continua

sulle due torri, la camminata

parapetto del corpo principale

è interrotta dagli abbaini ed

è così suddivisa in segmenti

isolati, a volte molto corti

(da 1,7 a 7 m). Gli abbaini

impongono questa disposizione

originale. La ricerca della

luminosità e dell'ordine

della facciata ha avuto la

precedenza sull'aspetto

puramente difensivo e

funzionale del parapetto. Di

fronte al fiume, la facciata

nord sembra più imponente e

severa, poiché è sostenuta

da un piano interrato

traforato dalla luce del

giorno. Tuttavia, è aperto su

ogni piano da sei grandi

traverse, organizzate

approssimativamente in baie.

Un

grande seminterrato a volta

occupa l'intera superficie

dell'abitazione e delle torri.

Si trova a pochi metri sopra

il livello medio del fiume, al

livello della strada

dipartimentale. Il

seminterrato ha un'apertura

che un tempo si affacciava

sulla Loira e permetteva lo

scarico delle merci

trasportate dalle

imbarcazioni. Diverse scale

servono il piano terra

dell'edificio. Il passaggio a

nord, realizzato nel muro,

comprendeva una piccola stanza

di sorveglianza forata con feritoie. Un

grande seminterrato a volta

occupa l'intera superficie

dell'abitazione e delle torri.

Si trova a pochi metri sopra

il livello medio del fiume, al

livello della strada

dipartimentale. Il

seminterrato ha un'apertura

che un tempo si affacciava

sulla Loira e permetteva lo

scarico delle merci

trasportate dalle

imbarcazioni. Diverse scale

servono il piano terra

dell'edificio. Il passaggio a

nord, realizzato nel muro,

comprendeva una piccola stanza

di sorveglianza forata con feritoie.

La scala

a chiocciola medievale è

ben traforata e serve i vari

piani del castello, dalle

cantine alla soffitta. Si

accede alla grande sala e ai

vari livelli del padiglione

ovest; una parte dell'edificio

è accessibile solo

attraversando le stanze una ad

una. L'edificio principale

poggia su imponenti cantine,

sotterranee verso il cortile e

traforate da piccole baie sul

lato della Loira.

L'edificio

principale è costruito su

imponenti cantine, interrate

verso il cortile e traforate

da piccole finestre sul lato

della Loira. Si susseguono

quattro stanze con volte a

semicerchio di varie

dimensioni. L'apertura

originale, protetta da un

sistema difensivo, si apre a

ovest, verso il fiume; situata

a pochi metri dal livello

della Loira, permetteva ai

barcaioli di scaricare il loro

carico. L'accesso attuale

risale solo al secolo scorso,

quando un occupante, un

commerciante di vino, voleva

conservare più facilmente le

sue botti.

Al

piano terra, come al primo

piano, l'edificio principale

centrale è diviso in due

stanze di dimensioni

disuguali. Il più grande è

riscaldato da due caminetti,

uno a nord, rivolto verso la

Loira, l'altro verso est,

mentre il più piccolo ne ha

uno solo. I due padiglioni

sono costituiti ciascuno da un

unico locale, anch'esso

riscaldato. Senza corridoi, le

stanze comunicano tra loro su

ogni piano, dal padiglione est

al padiglione ovest.

La

porta d'ingresso di ogni

stanza può essere chiusa a

chiave con una o due sbarre di

legno. Una stretta scala a

chiocciola occupa l'angolo

nord-est e serve i diversi

piani del padiglione est. Al

primo piano, la piccola stanza

di questo padiglione è

coperta a volta con testate,

il che fa pensare che sia

stata utilizzata come

oratorio.

Al

secondo piano, la pianta è

ridotta alle stanze

dell'edificio principale e a

quelle dei due padiglioni e

dell'ala sud-est. Rimangono

tuttavia elementi difensivi,

l'organizzazione degli abbaini gotici a

due piani sulle facciate nord

e sud meritano una menzione

speciale. Mentre le finestre

dell'abbaino superiore

illuminano la mansarda, quelle

inferiori, a livello del

sottotetto, sono inserite nel

punto di camminamento del

parapetto per illuminare le

stanze dell'abitazione. Il

percorso del parapetto,

intervallato da abbaini,

è così suddiviso in sezioni. Il

padiglione orientale conserva

ancora una parte del terzo e

quarto piano, oltre a una

disposizione originale della

passeggiata del parapetto; da

qui si potevano osservare i

passaggi principali alle porte

di Angiò. Le due terrazze ora

disposte nella parte superiore

dei padiglioni permettono di

abbracciare un vasto paesaggio

e di comprendere meglio il

ruolo di vigilanza del

castello: a est, la confluenza

della Loira e della Vienne; a

nord, l'ampia valle del

fiume; a sud, la piccola città

fortificata.

Nascita

dell'architettura

rinascimentale

-

Il

Castello di Montsoreau è uno

dei più antichi esempi di

questa architettura di

abitazione, insieme al palazzo

Giacomo Cœur di Bourges (1443

circa) e al Castello di

Châteaudun (1460 circa). In

effetti, l'edificio principale

è facilmente databile in

quanto due passaporti reali

del 1455 menzionano il

trasporto di piombo e assi di

legno durante i lavori. La

priorità data

all'illuminazione e

all'organizzazione interna

della residenza a scapito di

una razionale circolazione

difensiva, così come

l'originale sistema di

abbaini, testimoniano la

volontà di trovare un

equilibrio tra comfort interno

ed estetica. La torre

rinascimentale è un altro

punto di forza del castello.

La struttura della decorazione

con le sue suggestive cornici,

le massicce lesene tagliate da capitelli e

il trattamento dei motivi in

cornici nude non si avvicinano

molto agli esempi noti del

primo Rinascimento francese.

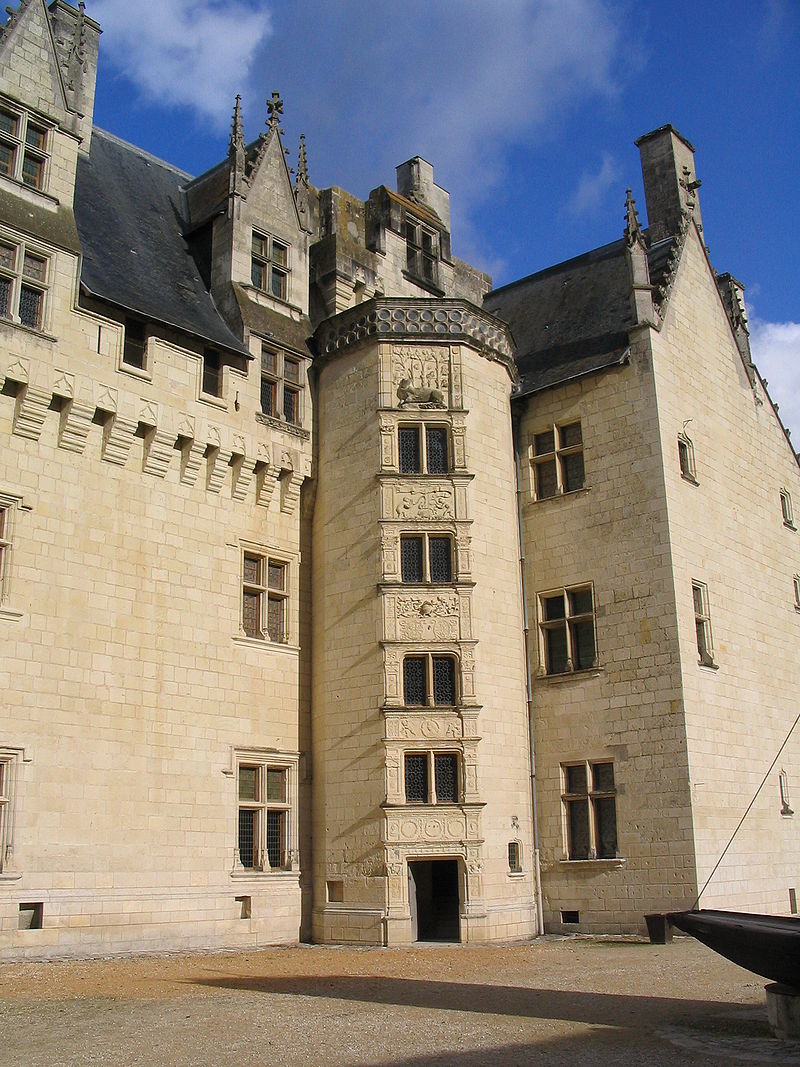

Inserita

nell'angolo retto della

facciata del cortile, la

torretta di forma ottagonale,

che costituisce un passaggio

tra il gotico e l'arte del

primo Rinascimento, è

caratteristica dello stile

tardo Luigi XII. La sua scala

a chiocciola serve il primo e

il secondo piano del castello.

È coronata da una balaustra

composta da due file di corone

di tufo, chiuse da lastre

circolari di ardesia, e

termina con una bella volta a

palma, le cui otto costole

cadono su una colonna centrale

che prolunga il nucleo della

scala. È uno dei soli quattro

esempi di questo tipo di volta

conosciuti in Angiò, insieme

al castello del re René a Baugé,

alla dimora Barrault ad Angers

e al municipio di Saumur.

All'esterno, la porta, a forma

di maniglia di cestino, è

sormontata da quattro finestre

sovrapposte i cui stipiti,

incorniciati da lesene

decorate, mostrano lo slancio

verticale. La decorazione di

ispirazione italiana comprende

medaglioni e motivi talvolta

complessi. La trabeazione che

sormonta la finestra inferiore

presenta un volto a forma di

medaglione, incorniciato da

putti. Sopra la seconda

finestra un elmo è circondato

da pergamene; uno stendardo

reca la scritta «Chambes crie»

allusione al costruttore del

castello. La trabeazione della

terza finestra presenta una

scena particolarmente curiosa:

sotto un'ampia fascia che si

dispiega sulla parte

superiore, due scimmie si

fronteggiano ai lati di

un'enigmatica

rappresentazione: uno degli

animali solleva, con l'aiuto

di una catena, una pietra su

cui è posta una scimmietta.

Sulla striscia si legge il motto degli

Chambes «Je le feray ».

Infine, la finestra alta porta

sopra il cornicione un cervo a

riposo, simbolo di caccia.

È

stata sottolineata la presenza

di conchiglie sul cordone e

sui pilastri,

sottolineando che lo stemma

della casa di Laval-Loué, da

cui discendeva Anna di Laval,

moglie di Filippo di Chambes,

aveva cinque conchiglie

d'argento. La scala avrebbe

potuto quindi essere costruita

in occasione del loro

matrimonio, celebrato nel

1530, ma le analogie osservate

con la decorazione del

padiglione d'ingresso del

Castello di Gaillon

preferirebbero una data

leggermente anteriore. In

ogni caso, la costruzione

della torretta ha portato

all'apertura di nuove porte e,

soprattutto, ad una

ridistribuzione dei locali più

in linea con le nuove tendenze

dell'edilizia abitativa

signorile. Nonostante

l'assenza di un corridoio di

distribuzione, ogni stanza, ad

eccezione di quella più

occidentale, potrebbe ora

essere isolata e comunicare

direttamente con una scala. È

stata sottolineata la presenza

di conchiglie sul cordone e

sui pilastri,

sottolineando che lo stemma

della casa di Laval-Loué, da

cui discendeva Anna di Laval,

moglie di Filippo di Chambes,

aveva cinque conchiglie

d'argento. La scala avrebbe

potuto quindi essere costruita

in occasione del loro

matrimonio, celebrato nel

1530, ma le analogie osservate

con la decorazione del

padiglione d'ingresso del

Castello di Gaillon

preferirebbero una data

leggermente anteriore. In

ogni caso, la costruzione

della torretta ha portato

all'apertura di nuove porte e,

soprattutto, ad una

ridistribuzione dei locali più

in linea con le nuove tendenze

dell'edilizia abitativa

signorile. Nonostante

l'assenza di un corridoio di

distribuzione, ogni stanza, ad

eccezione di quella più

occidentale, potrebbe ora

essere isolata e comunicare

direttamente con una scala.

Nel

complesso, Montsoreau rimane

un bellissimo e raro esempio

di castello realizzato durante

il regno di Carlo VII. Ha così

beneficiato di importanti

lavori di restauro, che

permettono ai visitatori di

oggi di contemplare tutto lo

splendore di questo monumento

reale. Questi restauri

sono stati eseguiti

principalmente tra il 1923 e

la seconda guerra mondiale per

la prima, e tra il 1997 e il

2002 per la seconda. Spesso

rimangono molto discreti, ad

eccezione delle finestre,

delle baie e della parte

superiore del padiglione

occidentale. Le travi di

cemento che sostituiscono la

maggior parte dei pezzi del

soffitto in legno sono

perfettamente imitate, e ci

vuole un occhio attento per

distinguere gli originali

dalle copie. Tuttavia, nella

sala ovest del secondo piano,

si possono osservare le

diverse fasi dell'elaborazione

di questi elementi in calcestruzzoca. Anche

la parte superiore della

torretta della scala medievale

è stata ricostruita per

consentire l'accesso alla

parte superiore del padiglione

occidentale.

DESCRIZIONE

Caminetti

-

Al

piano terra, come al primo

piano, l'edificio principale

centrale è diviso in due

stanze di dimensioni

disuguali. Il più grande è

riscaldato da due caminetti,

uno a nord, rivolto verso la

Loira, l'altro verso est,

mentre il più piccolo ne ha

uno solo. I due

padiglioni sono costituiti

ciascuno da un unico locale,

anch'esso riscaldato. Intorno

al 1450 il castello aveva

circa 25 camini. Il caminetto

di una delle sale a volta del

piano terra presenta un

affresco del XVI secolo. In

un medaglione circondato da

fogliame e frutta legata con

nastri, c'è un guerriero

sdraiato sulla schiena. Una

figura in costume da pastore

sta per colpirlo.

Probabilmente è una

rappresentazione di Davide

e Golia. Sopra di esso si

trovano le braccia della

famiglia de Chambes: il leone

d'argento, ornato e

incoronato, e la collana

di San Michele con il

motto «Lenitate vel vi ».

Nel 2016, durante i lavori di

ristrutturazione effettuati

nell'ambito dell'apertura del

Museo d'Arte Contemporanea, in

una delle sale al piano terra

del castello è stato

rinvenuto un camino del XV

secolo.

Torre

delle scale rinascimentale

-

Intorno

al 1515-1530 fu aggiunta,

nell'angolo est, una torre di

scale poligonale con una cima

a vite a palma. Serve gli

appartamenti signorili e

riflette l'evoluzione

dell'edilizia abitativa verso

una maggiore attenzione agli

spazi privati. Inserita

nell'angolo destro della

facciata del cortile, la

torretta di forma ottagonale,

che costituisce un passaggio

tra il gotico e l'arte del

primo Rinascimento, è

caratteristica dello stile

tardo Luigi XII. La sua scala

a chiocciola conduce al

primo e al secondo piano del

castello.

È

coronata da una balaustra composta

da due file di corone di tufo,

chiuse da lastre circolari di

ardesia, e termina con una

bella volta a palma, le cui

otto costole cadono su una

colonna centrale che prolunga

il nucleo della scala. È uno

dei soli quattro esempi di

questo tipo di volta

conosciuti ad Angiò, insieme

al castello del re René a

Baugé, alla dimora Barrault

ad Angers e al municipio di

Saumur. All'esterno, la porta,

a forma di maniglia di

cestino, è sormontata da

quattro finestre sovrapposte i

cui stipiti, incorniciati

da lesene decorate, mostrano

lo slancio verticale. La

decorazione di ispirazione

italiana comprende medaglioni

e motivi talvolta complessi.

Si presume che i medaglioni

rappresentassero i signori di

Montsoreau: Giovanni III di

Chambes e sua moglie Maria di

Châteaubriant.

La trabeazione che

sormonta la finestra inferiore

presenta un volto in

medaglione, incorniciato da

putti. Sopra la seconda

finestra un elmo è circondato

da pergamene; uno stendardo

reca la scritta «Chambes

grida », allusione al

costruttore del castello. La

trabeazione della terza

finestra presenta uno schizzo

particolarmente curioso: sotto

un'ampia fascia distesa sulla

parte superiore, due scimmie

si fronteggiano ai lati di

un'enigmatica

rappresentazione: uno degli

animali solleva un peso con

una catena, su cui è posta

una scimmietta. È un

dispositivo di sollevamento

chiamato anche

"scimmia". Sul

nastro si può leggere il

motto delle Camere «Je le

feray » (lo farò io). Infine,

la finestra alta porta sopra

il cornicione un cervo a

riposo, simbolo di caccia.

La

presenza di conchiglie sul

cordone e sui pilastri è

stata sottolineata,

sottolineando che lo stemma

della casa di Laval-Loué, da

cui discendeva Anna di Laval,

moglie di Filippo di Chambes,

conteneva cinque conchiglie

d'argento. La scala avrebbe

potuto quindi essere costruita

in occasione del loro

matrimonio, celebrato nel

1530, ma le analogie osservate

con la decorazione del

padiglione d'ingresso del Castello

di Gaillon preferirebbero

una data leggermente

anteriore. In ogni caso,

la costruzione della torretta

ha portato all'apertura di

nuove porte e soprattutto ad

una ridistribuzione dei locali

più in linea con le nuove

tendenze dell'edilizia

abitativa signorile.

Nonostante l'assenza di un

corridoio di distribuzione,

ogni stanza, ad eccezione di

quella più occidentale,

potrebbe essere isolata e

comunicare direttamente con

una scala. La scala

rinascimentale termina su una

magnifica volta a palma le cui

otto costole cadono su una

colonna centrale che prolunga

il nucleo della scala. Ce

n'è una anche ad Angers al

Logis Barrault, al Castello di

Baugé e alla vicina

collegiata di Candes-saint-Martin.

Torre

medievale -

La

scala a chiocciola medievale

è ben traforata e serve i

diversi piani del castello,

dalle cantine alla soffitta. Dà

accesso alla grande sala e ai

vari livelli del padiglione

ovest; parte dell'edificio è

accessibile solo attraversando

le stanze da uno a une.

Cantine

-

L'edificio

principale poggia su imponenti

cantine di 310 m2, interrate

verso il cortile e traforate

con piccole baie sul lato

della Loira. La presenza della

roccia di Montsoreau ha

costretto gli architetti ad

alzare il livello del suolo

delle cantine situate sotto le

estensioni est e sud-ovest.

Quattro sale a volta ad arco

tondo di varie dimensioni si

sono susseguite. L'apertura

originale, protetta da un

sistema difensivo, si apre a

ovest, verso il fiume; situata

a pochi metri dal livello

della Loira, permetteva ai

barcaioli di scaricare il loro

carico. L'accesso attuale

risale solo al secolo scorso,

quando un occupante, un

commerciante di vino, volle

conservare più facilmente le

sue botti.

Facciata

nord -

A

nord, sul lato della Loira, si

trova l'edificio principale

situato tra due padiglioni

affiancati a est e a ovest da

due piccole ali ad angolo

retto. La facciata è ornata

da ampie bifore e traverse.

Padiglioni

d'angolo -

Fotografia

che rappresenta la confluenza

del fiume Loira con il fiume

Vienne vista dalla terrazza

est del castello.

Il

padiglione orientale ha ancora

parte del terzo e quarto

piano, oltre a una

disposizione originale del

percorso coperto; da qui si

potevano osservare i passaggi

principali alle porte di Angiò. Le

due terrazze ora disposte

nella parte superiore dei

padiglioni permettono di

abbracciare un vasto paesaggio

e di comprendere meglio il

ruolo di vigilanza del

castello: a est, la confluenza

della Loira e della Vienne; a

nord, l'ampia valle del fiume;

a sud, la piccola città

fortificata.

Soffitta

-

Sono

stati tagliati circa 630

alberi per realizzare la

struttura e 329 per i

pavimenti. Al piano

mansardato, oggi la grande

sala ha conservato parte

dell'intelaiatura originale;

è in legno di quercia detto a

spina di pesce, in quanto

l'intelaiatura in legno non ha

grandi stanze ed è costituita

da travi abbastanza

ravvicinate, le stecche che

permettono di tenere insieme

le capriate. La

piccola stanza che si affaccia

sull'attuale terrazza ha una

struttura in cemento armato.

Abbaini Abbaini

-

Una

menzione particolare merita

l'organizzazione degli abbaini

gotici a due piani sulle

facciate nord e

sud. Sono

dodici. Gli abbaini superiori

illuminano le mansarde mentre

quelli inferiori sono inseriti

al posto del camminamento del

parapetto per illuminare le

stanze dell'abitazione. I

pennacchi degli abbaini sono

decorati con ganci gotici e le persiane interne

in legno, presenti in tutte le

stanze del castello, sono

decorate con motivi intagliati

in pieghe di asciugamani,

caratteristici dello stile

gotico.

Cammino

di ronda -

Il

cammino di ronda è diviso in

sezioni, con abbaini in mezzo.

Ogni sezione, di lunghezza

variabile da 2,1 a 7 m, è

accessibile solo da una

stanza. Solo

le due stanze dell'edificio

principale sono collegate dal

parapetto a nord. Forse è

questo il motivo per cui la

ciminiera nord della stanza

delle guardie è stata

spostata ad ovest. Nelle torri

che incorniciano l'abitazione

sembra che le finestre del

parapetto fossero aperte, come

nel castello

di Azay-le-Rideau. Il

cammino di ronda presenta

delle caditoie visibili dalla

facciata sud del castello.

Tuttavia, va notato che

l'accesso alla caditoia,

alle merlature e

agli organi di cottura avviene

in un percorso costantemente

ostruito dalle campate degli

abbaini alti.

Cucine

-

Le

cucine del castello si trovano

al livello della torre est.

Sono separati dall'edificio

principale, come nella

tradizione medievale. Le

cucine sono dotate di due

caminetti a muro. Ci sono

anche aree annesse: salsiere,

orto. Un anno dopo

l'apertura del Castello

di Montsoreau- Museo

di arte contemporanea, un

ristorante chiamato "Jean

2" in riferimento a

Giovanni II de Chambes, ha

aperto le sue porte nel 2016

nelle ex cucine del castello.

Sedili

-

Fin

dal momento della sua

costruzione, l'interno

dell'edificio è

caratterizzato da elementi che

riflettono il desiderio di

comfort, come le grandi

finestre che garantiscono una

grande quantità di luce nelle

stanze e le panche in pietra

che si integrano nella

muratura nelle loro

rientranze.

Le

ampie vetrate sono

fiancheggiate da doppi posti a

sedere rivolti l'uno verso

l'altro. A seconda delle sale

del castello, si trattava di

"banchi di guardia"

per la sorveglianza o di

luoghi privilegiati per

approfittare della luce

naturale all'esterno per

leggere e scrivere.

Pag.

15

Pag.

17

Pag.

17

|